b. Il ventennio fascista

C. Capra, G. Chittolini, F. Della Peruta, Corso di Storia. Vol 3: L’Ottocento e il Novecento, Le

Monnier, Firenze 1992, pp. 653-664; pp.667-689

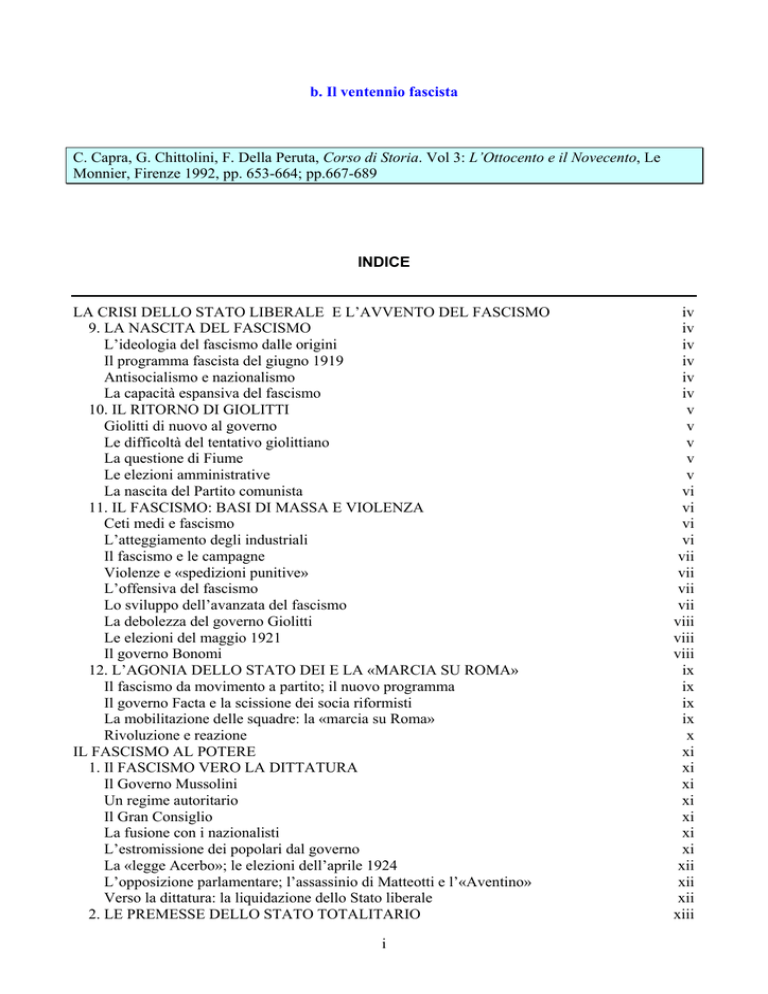

INDICE

LA CRISI DELLO STATO LIBERALE E L’AVVENTO DEL FASCISMO

9. LA NASCITA DEL FASCISMO

L’ideologia del fascismo dalle origini

Il programma fascista del giugno 1919

Antisocialismo e nazionalismo

La capacità espansiva del fascismo

10. IL RITORNO DI GIOLITTI

Giolitti di nuovo al governo

Le difficoltà del tentativo giolittiano

La questione di Fiume

Le elezioni amministrative

La nascita del Partito comunista

11. IL FASCISMO: BASI DI MASSA E VIOLENZA

Ceti medi e fascismo

L’atteggiamento degli industriali

Il fascismo e le campagne

Violenze e «spedizioni punitive»

L’offensiva del fascismo

Lo sviluppo dell’avanzata del fascismo

La debolezza del governo Giolitti

Le elezioni del maggio 1921

Il governo Bonomi

12. L’AGONIA DELLO STATO DEI E LA «MARCIA SU ROMA»

Il fascismo da movimento a partito; il nuovo programma

Il governo Facta e la scissione dei socia riformisti

La mobilitazione delle squadre: la «marcia su Roma»

Rivoluzione e reazione

IL FASCISMO AL POTERE

1. Il FASCISMO VERO LA DITTATURA

Il Governo Mussolini

Un regime autoritario

Il Gran Consiglio

La fusione con i nazionalisti

L’estromissione dei popolari dal governo

La «legge Acerbo»; le elezioni dell’aprile 1924

L’opposizione parlamentare; l’assassinio di Matteotti e l’«Aventino»

Verso la dittatura: la liquidazione dello Stato liberale

2. LE PREMESSE DELLO STATO TOTALITARIO

i

iv

iv

iv

iv

iv

iv

v

v

v

v

v

vi

vi

vi

vi

vii

vii

vii

vii

viii

viii

viii

ix

ix

ix

ix

x

xi

xi

xi

xi

xi

xi

xi

xii

xii

xii

xiii

La nuova ondata squadristica; lo scioglimento della Massoneria

xiii

La fascistizzazione della stampa

xiii

Le leggi «fascistissime» del 1926

xiii

Il rafforzamento del potere personale di Mussolini

xiv

Le leggi elettorali del 1928

xiv

La subordinazione del Partito fascista allo Stato

xiv

La regolamentazione delle relazioni industriali

xiv

Il «Patto di Palazzo Vidoni»

xiv

La «Carta del lavoro» e lo scioglimento delle Confederazioni sindacali cattolica e socialista xv

La «Conciliazione» tra Stato e Chiesa

xv

Il Concordato

xv

I risultati dei Patti Lateranensi

xvi

Il plebiscito del 1929

xvi

3. IL REGIME AUTORITARIO DI MASSA

xvi

Il Partito nazionale fascista e le sue strutture

xvi

Il fascismo e la gioventù; lo scontro con la Santa Sede per l’Azione cattolica

xvi

I sindacati fascisti; l’Opera nazionale dopolavoro

xvii

La propaganda la previdenza sociale

xvii

La scuola e la riforma Gentile

xvii

La politica culturale; Giovanni Gentile e la dottrina del fascismo

xvii

Il «Manifesto degli intellettuali fascisti»

xviii

Benedetto Croce e il «Manifesto degli intellettuali antifascisti»

xviii

4. L’ANTIFASCISMO: EMIGRAZIONE E OPPOSIZIONE CLANDESTINA

xviii

La varia ispirazione dell’antifascismo

xviii

Piero Gobetti

xviii

Il Partito comunista di Gramsci

xviii

I socialisti Pietro Nenni e Carlo Rosselli

xix

L’emigrazione; la «Concentrazione di azione antifascista»

xix

«Giustizia e libertà»

xix

Presenza del Pci in Italia; i cattolici e il gruppo «guelfo»

xix

Il patto d’unità d’azione tra comunisti e socialisti

xix

Fermenti di opposizione in Italia prima della guerra

xx

5. LA VITA ECONOMICA: I PROGRESSI DELL’INDUSTRIA

xx

Il liberismo di De Stefani; la crisi monetaria

xx

La svolta deflazionistica

xx

Gli effetti della crisi del ’29

xxi

Gli intrecci tra industrie e banche; l’Imi e l’Iri

xxi

L’autarchia

xxi

L’industria tra privato e pubblico

xxii

Lo sviluppo industriale

xxii

Le emigrazioni interne

xxii

Il «dualismo» tra nord e sud

xxii

6. LA VITA ECONOMICA: LA STAGNAZIONE DELL’AGRICOLTURA

xxiii

La «ruralizzazione»

xxiii

La «sbracciantizzazione»

xxiii

La «battaglia del grano»

xxiii

La «bonifica integrale»

xxiii

Il basso livello del tenore di vita

xxiv

7. LA POLITICA ESTERA: ESPANSIONISMO E CAUTELE DIPLOMATICHE

xxiv

L’ideologia militarista; espansionismo e imperialismo

xxiv

Il revisionismo dei trattati di pace

xxiv

ii

La cautela iniziale: i rapporti con la Iugoslavia

xxiv

La riconquista della Libia

xxv

La crescita dell’aggressività

xxv

I rapporti con la Germania hitleriana: il «patto a quattro»

xxv

Il temporaneo avvicinamento alla Francia

xxv

8. LA GUERRA D’ETIOPIA

xxvi

L’attacco all’Etiopia

xxvi

Le operazioni militari

xxvi

La proclamazione dell’impero e la debole reazione della Società delle Nazioni

xxvi

Il «consenso al regime»

xxvi

9. L’AVVICINAMENTO ALLA GERMANIA E LA MILITARIZZAZIONE DEL PAESE xxvii

L’«Asse Roma-Berlino»

xxvii

Il «Patto anticomintern» e il «Patto d’Acciaio»

xxvii

La militarizzazione del paese

xxvii

Le leggi contro gli ebrei

xxvii

Verso la guerra mondiale

xxviii

iii

LA CRISI DELLO STATO LIBERALE

E L’AVVENTO DEL FASCISMO

(pp. 653-654 del testo originale)

9. LA NASCITA DEL FASCISMO

L’ideologia del fascismo dalle origini

Il Fascismo, il cui nome faceva riferimento al «fascio littorio» dell’antica Roma, era il movimento

costituitosi a Milano il 23 marzo 1919 intorno a Benito Mussolini, come continuazione dei «Fasci

di azione rivoluzionaria», sorti dall’inizio del 1915 per sostenere l’entrata in guerra dell’Italia e ispirati dallo stesso Mussolini, dopo che questi era stato espulso dal PSI in seguito al suo passaggio nelle fila dell’interventismo.

L’ideologia nazionale del fascismo fu composita e confusa, perché in essa confluivano elementi disparati, derivanti dal nazionalismo antidemocratico e antiparlamentare, dal sindacalismo rivoluzionario del francese Gorge Sorel con il suo mito della violenza, del futurismo attivista e irrazionalista.

E, del resto, il nascente movimento in un primo tempo non si preoccupò di darsi una coerente base

di principi perché per il fascismo idee e dottrine dovevano servire come strumenti per aggregare

consensi e irrobustirsi. “Non c’era nessuno specifico piano dottrinale nel mio spirito — dirà più tardi Mussolini — La mia dottrina I era la dottrina dell’azione e fu azione».

Il programma fascista del giugno 1919

Questo pragmatismo spiega il carattere radicale — tendenzialmente repubblicano e anti-clericale

— del programma fascista reso pubblico il 6 giugno del 1919, nel quale figuravano: la convocazione di una assemblea costituente, la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori alla gestione tecnica delle imprese industriali, la giornata [NdC. lavorativa] di otto ore e una riforma fiscale incardinata su una forte imposta straordinaria e progressiva sul capitale e sul sequestro dei beni delle

congregazioni religiose. Il documento riaffermava d’altra parte le rivendicazioni italiane su Fiume e

la Dalmazia, e proponeva un mutamento istituzionale dello Stato di tipo corporativo, attraverso “la

formazione di Consigli nazionali tecnici del lavoro, dell’industria, dei trasporti, dell’igiene sociale,

delle comunicazioni, ecc. eletti dalle collettività professionali o di mestiere con poteri legislativi”.

A parte le sue enunciazioni verbali il fascismo si qualificò però sin dall’inizio come un movimento

non solo antiparlamentare, ma anche antisocialista; e non a caso una delle sue prime manifestazioni

di forza, resa possibile dall’afflusso nelle sue file di ex combattenti e di arditi, fu l’assalto e

l’incendio della sede milanese dell’“Avanti!”, il quotidiano del Psi (15 aprile 1919).

Antisocialismo e nazionalismo

Grazie alla sua duttile spregiudicatezza il movimento di Mussolini riuscì così a conquistarsi gradatamente spazi crescenti, approfittando abilmente di tutti i motivi di disorientamento e di crisi presenti nel paese: il sentimento di rivolta di molti ex combattenti contro i socialisti, i «bolscevichi»,

che ai loro occhi avvilivano la patria; il desiderio di azione e di lotta destato nei giovani dal clima

della guerra; i fermenti nazionalistici ingigantiti dal mito della «vittoria mutilata»; l’incapacità della

vecchia classe dirigente di affrontare con decisione i problemi dell’ora; il senso di frustrazione, diffuso nella piccola borghesia colpita dalla congiuntura economica; le preoccupazioni dei ceti proprietari di fronte alla conflittualità sociale.

La capacità espansiva del fascismo

Le elezioni del 16 novembre 1919 furono un insuccesso per i fascisti, che a Milano, l’unico collegio in cui si presentarono con una lista propria, ottennero 4.795 voti di contro ai 170.000 voti socialisti. Ma alla fine del 1919 il fascismo si era allargato da Milano in molte decine di centri urbani

dell’Italia centro-settentrionale, dove si erano costituiti più di un centinaio di fasci. Alla metà del

iv

1920 l’organizzazione del movimento in via di ulteriore rafforzamento, appariva particolarmente

consistente a Trieste e nella Venezia Giulia. Qui il fascismo si era infatti dato una struttura paramilitare articolata in «squadre» armate, da impiegare contro i socialisti e le associazioni delle popolazioni slave; un modello operativo che sarà poi impiegato su larga scala nel resto del paese dalla fine

del 1921.

10. IL RITORNO DI GIOLITTI

Giolitti di nuovo al governo

Nel frattempo il ministero Nitti, indebolito dalla difficoltà dei rapporti con il partito di Sturzo1 e

dall’impopolare proposta di aumentare il prezzo del pane, fu costretto a rassegnare le dimissioni

(giugno 1920) aprendo così la via alla «resurrezione politica» di Giolitti.

Lo statista piemontese ispirò inizialmente la sua azione di governo alle linee esposte il 12 ottobre

1919 a Dronero in un discorso orientato a sinistra, che gli fruttò da parte dei conservatori il soprannome di «bolscevico dell’Annunziata » (Giolitti era stato difatti insignito dell’ordine della Santissima Annunziata, la più alta onorificenza sabauda). Egli intendeva cioè proseguire l’azione riformatrice dei suoi ministeri prebellici, tenendo conto della nuova situazione e delle rivendicazioni delle

masse, ma sempre entro i limiti della democrazia parlamentare e nel quadro di una stabilizzazione

economica e sociale.

Cardini del suo progetto erano il passaggio dal re al Parlamento delle decisioni in materia di trattati

internazionali e di dichiarazioni di guerra, così da evitare interventi dall’alto come quello che nel

maggio 1915 aveva condotto all’entrata nel conflitto scavalcando la maggioranza parlamentare, e

incisive misure fiscali per colpire le ricchezze accumulate, attraverso l’imposta progressiva sul reddito e sulle successioni e la nominatività delle azioni e delle obbligazioni.

Le difficoltà del tentativo giolittiano

Ma questo progetto si scontrava con grandi difficoltà perché ora Giolitti, a differenza degli anni

prebellici, non poteva contare sul sostegno o sulla neutralità del nutrito gruppo parlamentare socialista, costretto a negargli il proprio voto dall’intransigenza della direzione del Psi. Di conseguenza egli era obbligato ad appoggiarsi su una maggioranza che andava dai liberal-democratici ai popolari;

questi erano contrari alla nominatività dei titoli (sgradita al Vaticano perché avrebbe leso i suoi interessi finanziari) e si indussero a dare il loro voto al progetto ministeriale solo in cambio

dell’impegno di istituire l’esame di Stato nelle scuole secondarie, il che voleva dire la sostanziale

parificazione dell’istruzione privata e confessionale a quel la pubblica.

La questione di Fiume

Le sue doti di intuito e di equilibrio permisero tuttavia a Giolitti di superare il delicato frangente

dell’occupazione delle fabbriche, e anche di risolvere la questione di Fiume. Il 12 novembre 1920 i

governi italiano e iugoslavo firmavano infatti il «trattato di Rapallo», che faceva di Fiume uno «Stato libero», attribuiva all’Italia Zara e alcune isole dalmatiche, e stabiliva la frontiera sulle Alpi Giulie, con l’inclusione di quasi mezzo milione di slavi entro il territorio italiano. D’Annunzio però non

riconobbe il patto e Giolitti ricorse allora all’azione di forza ordinando alle truppe italiane di attaccare Fiume il 24 dicembre 1920; dopo pochi giorni di scontri (il cosiddetto «Natale di sangue») la

resistenza dei legionari fu vinta, e il poeta e i suoi uomini, disarmati, dovettero lasciare la città.

Le elezioni amministrative

Qualche settimana pri ma, il 31 ottobre e il 7 novembre 1920, si erano svolte le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali. A prima vista i risultati della consultazione sembrarono con1

NdC. Don Luigi Sturzo aveva fondato nel 1919 il «Partito Popolare Italiano».

v

fermare il successo toccato ai socialisti e ai cattolici nelle elezioni del novembre 1919: i due partiti

di massa si assicurarono infatti la direzione del 44% dei consigli comunali, concentrati essenzialmente nell’Italia centro-settentrionale.

A ben guardare le elezioni amministrative segnarono invece un primo momento di flessione per il

Psi, con un arretramento lieve ma diffuso nei grandi centri, nei quali riuscì a prevalere soltanto a

Milano e a Bologna. Nelle altre città maggiori si affermarono invece i «blocchi nazionali», conclusi

in funzione antisocialista dalle forze liberal-conservatrici con l’appoggio generalizzato dei fascisti,

che per l’occasione elettorale avevano anche costituito «squadre di vigilanza» preludio del successivo fenomeno dello squadrismo.

La nascita del Partito comunista

L’incipiente crisi socialista fu aggravata di lì a qualche mese dalla scissione della frazione di estrema sinistra avvenuta il 21 gennaio 1921 nel «congresso di Livorno», dalla quale prese origine il

«Partito comunista d’Italia», che sarebbe poi divenuto il maggiore antagonista del fascismo. Il nuovo organismo politico, minoritario rispetto al Psi (i suoi aderenti erano circa 40.000), nasceva dalla

confluenza della corrente astensionista di Bordiga, del gruppo dell’«Ordine nuovo», della maggioranza degli aderenti alla «Federazione giovanile socialista», e di alcune frange dei massimalisti2.

Al di là della diversità delle esperienze ideali e pratiche questi uomini erano accomunati dalla convinzione, carica di tensione morale e quasi mistica, che l’incapacità del Partito socialista di elaborare una strategia rivoluzionaria vincente imponesse un drastico rinnovamento. Appariva così necessario costruire un partito nuovo, capace di guidare le masse, accentrato e disciplinato, ispirato al

marxismo concepito come guida per trasformazione rivoluzionaria della società e plasmato quindi

sul modello indicato da Lenin e dalla Terza Internazionale.

11. IL FASCISMO: BASI DI MASSA E VIOLENZA

Ceti medi e fascismo

Tra la fine del 1920 e l’inizio del 1921 il movimento di Mussolini si dimostrò in grado di approfittare della nuova stagione politica, caratterizzata sul piano interno dalla flessione della spinta rivendicativa di operai e contadini e dai primi sintomi di riflusso del movimento socialista, e sul piano europeo dall’insuccesso della linea rivoluzionaria della Terza Internazionale.

Il fascismo esercitò anzitutto la sua forza di attrazione sulla massa della piccola e media borghesia

urbana: ex combattenti delusi; negozianti e commercianti irritati dalla concorrenza delle cooperative

rosse e bianche; impiegati, tecnici, insegnanti animati da sensi di rivalsa nei confronti degli operai –

considerati «privilegiati» perchè difesi dalle loro organizzazioni sindacali – e insofferenti degli

scioperi, specie quando si allargavano ai servizi pubblici; piccoli risparmiatori colpiti dall’inflazione. Questi strati videro così nel fascismo la possibilità di allontanare la minaccia del declassamento,

di uscire dalla loro condizione di subalternità politica e di affermare il proprio ruolo nella società,

inserendosi in una struttura politica che si presentava come movimento di reazione antisocialista e

antidemocratica.

L’atteggiamento degli industriali

Nello stesso tempo Mussolini cominciò a divenire un interlocutore valido anche per una parte del

mondo industriale, sensibile alle affermazioni fasciste sulla necessità di anteporre le esigenze della

produzione nazionale alla conflittualità sindacale e di conciliare gli interessi dei produttori superando gli schemi della lotta di classe in un clima di disciplina sociale. E questa convergenza — dimostrata anche dai sostanziosi finanziamenti versati dagli imprenditori ai fasci — si accentuò dopo

2

NdC. I «massimalisti» appartenevano a quella corrente del socialismo italiano che intendeva ottenere “il massimo”

previsto dal programma di partito, anche attraverso l’insurrezione del proletariato.

vi

l’occupazione delle fabbriche, che aveva messo in discussione il potere di gestione dell’economia

industriale e che secondo il padronato non era stata fronteggiata con la necessaria energia dallo Stato liberale.

Il fascismo e le campagne

Il passaggio del fascismo a fenomeno di massa avvenne dapprima nelle campagne della Padania e

della Puglia e in Toscana. In queste zone i fascisti poterono far leva sul desiderio di rivincita che

metteva grandi proprietari e affittuari contro le organizzazioni sindacali; ma essi giocarono abilmente anche sui contrasti interni che dividevano i lavoratori della terra. Una parte dei mezzadri (quelli

che impiegavano manodopera salariata sui loro poderi), dei coloni e degli stessi salariati era infatti

stanca dei metodi — a volte discutibili come le limitazioni alle prestazioni lavorative dei componenti il nucleo famigliare — praticati dalle leghe per disciplinare il mercato del lavoro. E su questi

stessi strati cominciava anche a far presa il demagogico slogan della «terra a chi la lavora» usato dal

fascismo.

Violenze e «spedizioni punitive»

Lo strumento impiegato dai fascisti per abbattere le organizzazioni sindacali nelle campagne —

prima quelle socialiste e poi anche quelle cattoliche – fu la «spedizione punitiva». Le squadre delle

«camicie nere», montate su camion e munite di armi da fuoco e di randelli (i «manganelli» partivano da un centro urbano verso le località circostanti dove più forte era la presenza socialista e sindacale per attaccare e distruggere — spesso con la tolleranza delle autorità statali — Camere del lavoro, leghe, circoli, cooperative, Case del popolo; i drigenti sindacali e politici e gli amministratori

rossi erano costretti a rassegnare le dimissioni, a bere olio di ricino e talora a emigrare (il cosiddetto

«bando»). E in alcune province, come in quella di Ferrara, i braccianti, rimasti senza capi e senza

possibilità di difendersi , passarono nelle organizzazioni sindacali fasciste.

L’offensiva del fascismo

L’offensiva delle squadre, iniziata alla fine delle sanguinose provocazioni inscenate dai fascisti a

Bologna e a Ferrara dopo la conquista socialista di quei municipi, dilagò nella prima metà del 1921,

con migliaia di spedizioni punitive che distrussero le strutture sindacali, politiche e amministrative

socialiste. La rapida vittoria fu resa possibile da più ragioni. Anzitutto ci fu la sottovalutazione del

fenomeno da parte dei socialisti, convinti che si trattasse di una forma di reazione più violenta di altre del passato, ma non destinata a durare e controllabile da parte dello Stato. E questa convinzione

spiega le disposizioni date dal partito ai suoi militanti di non reagire alle aggressioni per non estendere le fiamme della guerra civile.

Vi erano poi la connivenza coperta e talora anche l’appoggio palese ai fascisti delle autorità civili e

militari, pronte invece a reprimere i tentativi di autodifesa dei lavoratori (come avvenne con gli

«Arditi del popolo», formazioni popolari organizzatesi nel corso del 1921, con l’appoggio degli anarchici). E va infine rilevato il carattere militarmente professionale dell’azione squadristica che,

coordinata da ex ufficiali, si basava sull’attacco improvviso condotto con forze ammassate da più

parti contro singoli obiettivi (prima Comuni e poi intere province), i quali cadevano uno dopo l’altro

prima di poter opporre una difesa coordinata.

Lo sviluppo dell’avanzata del fascismo

Espugnate le roccaforti rosse delle campagne dell’Italia settentrionale e centrale, dalla metà del

1921 i fascisti cominciarono a penetrare più largamente nel Mezzogiorno, grazie all’appoggio dei

gruppi clientelari e trasformistici disposti a passare dalla parte dei vincitori; mentre l’azione squadristica investiva anche i centri maggiori, ma con successo più limitato perché la concentrazione

nelle fabbriche e il superiore livello di organizzazione dei lavoratori di città come Milano, Torino e

Genova permetteva loro di opporre una resistenza assai più efficace.

vii

La debolezza del governo Giolitti

Il governo Giolitti tenne un atteggiamento di sostanziale debolezza verso il fascismo, e non ne contrastò — come avrebbe potuto — l’azione eversiva. Giolitti non era un reazionario, e non intendeva

identificarsi con le posizioni della destra eversiva nazionalista e fascista, per la quale non nutriva

alcuna simpatia. Ma, educato come era a una concezione parlamentare e di vertice della vita pubblica, gli sfuggivano le modificazioni di fondo e le nuove dimensioni di massa della politica italiana; e

si lasciò quindi guidare dal calcolo illusorio che il fascismo — giudicato un fatto transitorio — potesse essere utilizzato come contrappeso al socialismo, salvo poi metterlo da parte a normalizzazione avvenuta.

All’interno di questa logica Giolitti sciolse quindi la Camera e indisse nuove elezioni per il 15 maggio 1921, nell’intento di ridurre il peso parlamentare dei popolari e soprattutto del Psi, che si trovava in una posizione difficile in seguito alla scissione di Livorno e all’offensiva fascista.

Le elezioni del maggio 1921

I partiti liberali e delle varie gradazioni della «democrazia» costituzionale affrontarono la prova elettorale con la formazione di «blocchi nazionali», aperti sulla destra ai fascisti, che presentarono

un’ottantina di loro candidati. Il piano giolittiano ebbe un successo solo parziale. L’arretramento

della sinistra ci fu, ma in misura inferiore a quella sperata, perché essa ottenne 138 seggi rispetto ai

156 del 1919 (123 socialisti e 15 comunisti; ma il calo percentuale fu maggiore, perché la nuova

Camera era passata da 508 a 535 seggi); mentre ai popolari andarono 108 deputati rispetto ai 100

precedenti. I «blocchi» ebbero 265 deputati, ma di questi 10 toccarono ai nazionalisti e 35 ai fascisti, che furono i veri vincitori e che approfittarono dello spostamento a destra in atto nel Paese. Giolitti riconobbe il fallimento del suo piano, e di fronte alla difficoltà di governare con una maggioranza eterogenea, il 27 giugno rassegnò le dimissioni.

Il governo Bonomi

Al governo Giolitti seguì quello presieduto da Ivanoe Bonomi (luglio 1921 - febbraio 1922), il quale nel 1912 era stato tra i fondatori del «Partito socialista riformista» e nel 1914-‘15 uno dei più caldi sostenitori dell’interventismo democratico. Anche Bonomi cercò di recuperare il fascismo

nell’area della legalità utilizzandolo al tempo stesso in funzione antisocialista; e in questa ottica lavorò a un «patto dì pacificazione» tra fascisti e socialisti (firmato dalle due parti il 2 agosto 1921),

che avrebbe dovuto porre fine al clima di guerra civile.

Il patto era stato voluto anche da Mussolini, il quale intendeva così dare un nuovo volto legalitario

al fascismo e tenersi aperta la strada per l’entrata nell’area governativa; ma fu invece respinto dai

capi del fascismo agrario e dello squadrismo (i cosiddetti «ras»), che intendevano concludere

l’opera di distruzione delle organizzazioni di sinistra. Ne seguì all’interno del movimento una breve

crisi — con le temporanee dimissioni di Mussolini dalla «Commissione esecutiva dei fasci» —, superata con la vanificazione dell’accordo, che non fu rispettato dalle squadre, le quali proseguirono

le loro sistematiche violenze.

viii

12. L’AGONIA DELLO STATO DEI E LA «MARCIA SU ROMA»

Il fascismo da movimento a partito; il nuovo programma

Il fascismo andava intanto estendendo la sua presa, faci1itato anche dalla crisi economica attraversata dall’Italia tra la fine del 1921 e l’inizio del 1922; ciò indusse Mussolini a decidere la trasformazione del suo movimento in partito (il «Partito nazionale fascista», Pnf), avvenuta al congresso di

Roma del novembre 1921.

Il nuovo partito, forte ormai di circa 300.000 aderenti, abbandonò definitivamente la coloritura demagogica e la fraseologia di sinistra delle origini, per presentarsi esplicitamente come una forza di

destra. Nel programma definitivo venivano posti al vertice dei valori la Nazione e lo Stato, «incarnazione della Nazione»; si accentuava poi l’importanza della produzione economica, che avrebbe

dovuto essere sviluppata per mezzo delle «Corporazioni», organismi interclassisti cui era demandata l’elezione di Consigli tecnici nazionali. Al tempo stesso Mussolini, intenzionato a ottenere

l’appoggio della Chiesa, abbandonò l’anticlericalismo iniziale; e per superare le ultime diffidenze

della Corona rinunciò anche alla pregiudiziale repubblicana.

Il governo Facta e la scissione dei socia riformisti

Intanto si consumava l’agonia dello Stato liberale, un organismo ormai minato dalla crisi di autorità,

dal distacco fra l’opinione pubblica borghese e il Parlamento, dalla difficoltà di coagulare salde

maggioranze capaci di esprimere un governo deciso a ristabilire la legalità. Perdurava infatti la contrapposizione netta tra cattolici e socialisti massimalisti, mentre il «Partito popolare» e Sturzo diffidavano di Giolitti, al quale preclusero il ritorno al potere dopo le dimissioni di Bonomi (1° febbraio

1922), vittima della instabilità della Camera. Si dovette così ripiegare sull’affidamento dell’incarico

al giolittiano Luigi Facta, una scialba figura di secondo piano, privo dell’energia richiesta dalla gravità del momento.

E quando l’ala dei socialisti fedeli a Turati si mostrò disposta, anche a costo di rompere con i massimalisti, a collaborare a un governo che svolgesse una politica antifascista era ormai troppo tardi;

così che a nulla servi la scissione dei riformisti «collaborazionisti», decisa nel congresso del Psi di

Roma (1°- 4 ottobre 1922), con la costituzione del «Partito socialista unitario italiano» (Psui, cui

aderirono 61 deputati e che ebbe per segretario Matteotti

Il fascismo si era così aperto la strada per la conquista del potere, in un crescendo di scenografiche

adunate, di occupazioni di città (da Ferrara a Bologna a Cremona) e di sopraffazioni che toccarono

il culmine dopo il fallimento del cosiddetto «sciopero legalitario» del l° - 3 agosto, indetto per fronteggiare l’offensiva fascista.

La mobilitazione delle squadre: la «marcia su Roma»

Il 13 agosto si costituì un comando unificato delle formazioni militari fasciste, dando così carattere

ufficiale a un esercito privato illegale ma tollerato dal governo. Il 27 ottobre cominciò la mobilitazione di queste forze, che il 28 dovevano convergere su Roma agli ordini di un «Quadrumvirato»

composto da Italo Balbo, comandante delle squadre ferraresi, Cesare Maria De Vecchi, capo dei fascisti torinesi e convinto monarchico, Emilio De Bono, comandante di corpo d’armata durante la

guerra, e Michele Bianchi, segretario del partito.

In un tardivo soprassalto di energia, Facta propose allora a Vittorio Emanuele III di proclamare lo

stato d’assedio e di bloccare la «marcia su Roma» con l’esercito; ma il re, insicuro dell’obbedienza

delle forze armate, rifiutò di firmare il decreto e preferì sanzionare la vittoria fascista chiamando a

Roma Mussolini per affidargli la formazione del nuovo governo. Il fascismo assumeva quindi il potere con un larvato colpo di Stato reso possibile dal cedimento del re, sul quale ricade una forte responsabilità per l’avvento di Mussolini al vertice dello Stato e l’inizio del «ventennio».

ix

Rivoluzione e reazione

Si concludeva così la lunga crisi iniziata nel 1914, con un esito che non era una «rivoluzione», come sostennero i fascisti, ma una reazione di fronte al movimento operaio e al socialismo. Questa reazione ebbe però un carattere peculiare, cioè l’ampiezza delle sue basi di massa e una relativa larghezza di consensi, dovute al fatto che il fascismo riuscì a saldare intorno a sé un blocco sociale che

andava da larghi settori del mondo imprenditoriale e del padronato agrario ai ceti della piccola e

media borghesia (impiegati privati e pubblici, commercianti, professionisti), influenzando anche

strati dell’industria e delle campagne.

x

IL FASCISMO AL POTERE

(pp. 667-689 del testo originale)

1. Il FASCISMO VERO LA DITTATURA

Il Governo Mussolini

Dopo la marcia su Roma, il fascismo sino al gennaio 1925 non operò sul piano istituzionale una rottura brusca con le forme dello Stato liberale. Il governo costituito il 30 ottobre 1922 da Mussolini,

pur accentuando il ruolo personale del «duce» (che tenne per sé il ministero dell’interno e quello

degli esteri), fu infatti di larga concentrazione; in esso accanto a fascisti e nazionalisti figuravano

infatti esponenti liberali, popolari e — alla guerra e alla marina – due militari di grande prestigio,

Cadorna Paolo Thaon di Revel.

Ma nella sostanza si fece invece presto chiara quella volontà del fascismo di rafforzare sempre più il

suo potere che avrebbe portato nel giro di pochi anni all’introduzione di un regime autoritario e totalitario. Del resto lo stesso Mussolini nella presentazione del nuovo ministero alla Camera aveva

lasciato pochi dubbi sulle sue intenzioni: “Potevo fare di quest’aula sorda e grigia un bivacco di

manipoli, — sono le sue parole — potevo sprangare il Parlamento e costituire un governo esclusivamente di fascisti. Potevo: ma non ho, almeno in questo primo tempo, voluto”.

Un regime autoritario

Mussolini anzitutto esautorò la Camera della maggior parte delle sue funzioni con una legge del 3

dicembre 1922 che, attribuendo amplissimi poteri al governo per riordinare il sistema tributario e la

pubblica amministrazione, permise di realizzare un riassetto della burocrazia in senso gerarchico e

accentratore. Al tempo stesso, si procedette allo smantellamento della legislazione sociale varata nei

primi anni del dopoguerra, coronando questa azione con una misura emblematica del nuovo clima:

l’abolizione della «festa del lavoro» del 1° maggio e la sua sostituzione con il «Natale di Roma» (21

aprile).

Il Gran Consiglio

Ma un carattere assai più decisamente eversivo del vecchio ordine costituzionale ebbe la istituzione

del «Gran Consiglio del fascismo», una sorta di supergoverno formato da esponenti fascisti, incaricato di preparare i principali provvedimenti legislativi, che fino alla sua legalizzazione (1928) funzionò come puro organo di fatto. Altrettanto grave fu la trasformazione delle squadre in «Milizia

volontaria per la sicurezza nazionale» (gennaio 1923), diretta a creare un esercito privato al servizio

di Mussolini.

La fusione con i nazionalisti

Sempre nel 1923 la capacità di aggregazione del fascismo fu rafforzata grazie alla fusione con i nazionalisti, i quali gli fornirono una più meditata e organica elaborazione dottrinale incentrata

sull’idea di una comunità nazionale di produttori coesa e disciplinata, in grado di proiettarsi

all’esterno come volontà di potenza statuale. Al tempo stesso all’interno del partito cresceva sempre

più l’autorità di Mussolini, il solo in grado di mediare i contrasti che opponevano «revisionisti» e

«intransigenti»: i primi disponibili a un inserimento del fascismo nel filone della politica conservatrice delle vecchie classi dirigenti, gli altri decisi a trasformare invece in senso fascista Stato e istituzioni.

L’estromissione dei popolari dal governo

Mentre nel paese continuavano le violenze squadristiche contro le organizzazioni politiche e sindacali della sinistra, Mussolini impiegò le sue capacità manovriere per indebolire il «Partito popolare», che costituiva ancora una notevole forza democratica nonostante la presenza al suo interno di

xi

un’ala di destra clericale e filo-fascista, che dopo la metà del 1923 finì per staccarsi dal partito. I

popolari vennero così estromessi dal governo (23 aprile 1923) e poco più tardi Sturzo, non sostenuto dal Vaticano, fu costretto a dimettersi dalla carica di segretario politico.

Al tempo stesso Mussolini lavorò a guadagnarsi i favori della Santa Sede con una serie di provvedimenti che dovevano tornarle graditi: il lancio di una campagna contro la Massoneria; il salvataggio dal dissesto del Banco di Roma, legato alle finanze vaticane; l’approvazione della riforma della

scuola preparata da Giovanni Gentile, che accoglieva richieste tradizionali dei cattolici come

l’esame di Stato, l’insegnamento della religione nelle scuole elementari, la presenza del crocefisso

nelle aule.

La «legge Acerbo»; le elezioni dell’aprile 1924

Il coronamento dell’azione di Mussolini in questi mesi fu la legge elettorale elaborata dal sottosegretario Giacomo Acerbo che, con l’adozione del maggioritario, assegnava due terzi dei seggi della

Camera (cioè 356) alla lista che aveva ottenuto il maggior numero di voti, e il restante terzo, da ripartire su base proporzionale, alle liste rimaste soccombenti.

Le elezioni si tennero il 6 aprile 1924, dopo una campagna elettorale caratterizzata da intimidazioni

e violenze. Le liste del Pnf, in cui entrarono anche un centinaio di candidati liberal-democratici

fiancheggiatori, tra cui Salandra e Orlando, ottennero il 65% dei voti e 374 deputati, di cui 275 iscritti al partito. Le altre liste, il «Partito Popolare» (9%), il Psu (5,9%) il Psi (5%), il PCdI (2,7%)

persero complessivamente circa la metà dei suffragi del 1921.

Assai più forte fu la falcidia dei gruppi liberali e democratici (tra cui quello di Giolitti); questi videro diminuire di due terzi il loro elettorato, soprattutto in seguito al travaso nel «listone» fascista di

una gran parte di quei voti di natura clientelare del Mezzogiorno che in passato avevano contribuito

a formare le maggioranze parlamentari di Depretis, Crispi e Giolitti. Va però rilevato che in Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto le liste di minoranza ebbero più voti di quelle fasciste; e questo

prova che il fascismo incontrava una forte resistenza nelle classi lavoratrici di quelle regioni.

L’opposizione parlamentare; l’assassinio di Matteotti e l’«Aventino»

Nella nuova Camera le opposizioni si attestarono su un terreno di rigorosa intransigenza antifascista, soprattutto con i discorsi del socialista Giacomo Matteotti che denunciò le illegalità e le sopraffazioni della campagna elettorale, e di Giovanni Amendola, il coraggioso leader liberalcostituzionale.

La risposta fu l’assassinio di Matteotti, rapito a Roma il 10 giugno 1924 da una squadra di sicari fascisti. Il delitto, di cui Mussolini aveva la responsabilità per lo meno indiretta, sollevò nel paese una

profonda ondata di indignazione, che parve vanificare buona parte dei consensi che il fascismo si

era fino ad allora procurati; le opposizioni abbandonarono i lavori parlamentari e iniziarono quella

secessione che, con una reminiscenza della storia romana, fu chiamata 1’«Aventino».

Ma la linea politica degli aventiniani, valida sul piano morale, mancò di concretezza. Per abbattere

il fascismo gli aventiniani puntarono infatti le loro carte non su forme di azione diretta ma su una

campagna giornalistica concentrata sulla questione morale e su un intervento della corona che avrebbe dovuto preparare nuove elezioni in un clima di maggiore libertà. Vittorio Emanuele III riconfermò invece la sua fiducia in Mussolini, e il fascismo poté così risalire la corrente, grazie anche

alla neutralità del Vaticano e all’appoggio dei conservatori, degli ambienti economici e dei circoli

militari, timorosi di una ripresa delle forze di sinistra.

Verso la dittatura: la liquidazione dello Stato liberale

Il 3 gennaio 1925 Mussolini si presentò quindi in Parlamento per assumersi la piena «responsabilità

politica, morale, storica» di quanto era accaduto e per annunciare una soluzione di forza della crisi.

xii

L’opposizione aventiniana, priva dell’appoggio del re, era ormai impotente, nonostante la tardiva

resipiscenza di Giolitti e Salandra, che abbandonarono l’atteggiamento di favoreggiamento del fascismo; il Partito popolare era stato lasciato a se stesso dal Vaticano; e i partiti di ispirazione socialista non erano in grado di contrastare con efficacia l’azione fascista.

Mussolini poté così procedere senza grandi resistenze alla liquidazione delle strutture residue dello

Stato, liberale e alla costruzione dello Stato fascista, con una radicale eversione delle istituzioni nate

e cresciute dopo la formazione dell’unità nazionale. Questa rottura, che va giudicata come una decisa interruzione nella continuità della vita statuale, non risparmiò lo «Statuto albertino» del 1848,

che non venne abolito formalmente ma fu violato in più punti e annullato nel suo spirito.

2. LE PREMESSE DELLO STATO TOTALITARIO

La nuova ondata squadristica; lo scioglimento della Massoneria

Nei mesi successivi al discorso del 3 gennaio si sviluppò una «seconda ondata» squadristica — favorita dal nuovo segretario del PNF, Roberto Farinacci, «ras» del Cremonese e fautore della «linea

dura» —, alla quale si accompagnò un rincrudimento della repressione poliziesca, che finì per annullare i residui, scarsi margini di libertà di organizzazione. Nel corso di queste nuove spedizioni

punitive fu aggredito Amendola, che aveva da poco creato la «Unione nazionale democratica» per

cercar di dare nuovi, più avanzati contenuti al liberalismo, e che morì poco dopo per le lesioni riportate.

Il giro di vite coinvolse anche le logge massoniche, la forma di associazione politica più ramificata

della borghesia italiana; e quindi alla fine del 1925 la Massoneria, che aveva stretti addentellati con

il mondo demo-liberale e il «Partito repubblicano», fu costretta a sciogliersi e a disperdersi.

La fascistizzazione della stampa

La fascistizzazione investi anche la stampa. Mentre i fogli delle op posizioni — dal popolare “Popolo” al socialista “Avanti!” alla comunista “L’Unità” — erano sottoposti a ricorrenti sospensioni e

sequestri, i quotidiani di informazione e di opinione dovettero assumere una linea di attiva adesione

al fascismo; anche il milanese “Corriere della sera” e la torinese “Stampa”, i più importanti giornali

italiani, che avevano mantenuto un atteggiamento antifascista, furono costretti a cambiare i loro direttori (Luigi Albertini e il senatore Alfredo Frassati) e ad adeguarsi alle direttive del governo.

Le leggi «fascistissime» del 1926

Il colpo mortale alle libertà fu inferto dalle leggi «fascistissime» emanate dopo l’attentato contro

Mussolini compiuto a Bologna dal sedicenne Anteo Zamboni (subito ucciso a pugnalate dai fascisti

presenti) il 31 ottobre 1926. Quei provvedimenti contemplavano tra l’altro lo scioglimento di tutti i

partiti antifascisti; la revoca a tempo indeterminato delle pubblicazioni periodiche contrarie al fascismo; l’introduzione della pena di morte per chi attentasse alla vita dei regnanti e del capo del governo; la creazione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, formato da ufficiali della milizia

e delle forze armate e competente per i delitti «contro le personalità dello Stato» (vale a dire per gli

atti di opposizione al fascismo); l’istituzione del «confino di polizia» per gli antifascisti.

Contemporaneamente la maggioranza fascista della Camera dichiarò decaduti dal mandato parlamentare 120 deputati aventiniani e del «Partito comunista», con una decisione che segnò la fine della vita legale dei partiti democratici. Né fu risparmiato il principio dell’autogoverno locale, perché

già tra il febbraio e il settembre 1926 due leggi avevano abolito il carattere elettivo degli organismi

di governo Comuni; al sindaco fu così sostituito un «podestà» di nomina regia assistito da consultori municipali nominati dal prefetto, sulla base di un ordinamento accentratore che nel 1928 sarà esteso anche alle amministrazioni provinciali.

xiii

Il rafforzamento del potere personale di Mussolini

Parallelamente procedette la modificazione delle istituzioni di vertice, voluta da Mussolini per rafforzare il proprio potere all’interno dello Stato. Una legge del 24 dicembre 1925 istituì infatti la figura del «capo del governo», nominato e revocato dal re e non più responsabile davanti Parlamento.

Il primo ministro quindi non era più un primus inter pares (primo tra i pari), ma un personaggio dalle amplissime competenze che svuotavano la funzione delle Camere (anche perché nessuna legge

poteva essere posta all’ordine del giorno del Parlamento senza previa autorizzazione del capo del

governo), limitavano le stesse prerogative della Corona e abrogavano il principio della solidarietà e

della collegialità ministeriali.

Le leggi elettorali del 1928

Il riordinamento istituzionale in direzione autoritaria fu completato nel 1928 con due leggi che segnavano il completo distacco del regime fascista dal sistema politico introdotto con lo Statuto albertino del 1848. La prima, una nuova legge elettorale, subordinava definitivamente la Camera al fascismo, con l’istituzione di una lista unica di 400 candidati scelti dal «Gran Consiglio» sulla base di

proposte fatte dalle «Confederazioni dei sindacati fascisti e dei datori di lavoro» e sottoposta in

blocco a una approvazione plebiscitaria.

La seconda dava una sanzione costituzionale al «Gran Consiglio», chiamato non solo a nominare le

alte cariche del Pnf, ma anche a esprimere un parere obbligatorio su materie quali la successione al

trono e la designazione delle persone idonee ad assumere la carica di capo del governo: attribuzioni

queste che umiliavano la Corona e provocarono risentimento negli ambienti monarchici. Il Gran

Consiglio fu però convocato sempre più raramente e finì per perdere il suo rilievo politico, così che

la vita del paese venne regolata dalle decisioni del «duce», il capo carismatico.

La subordinazione del Partito fascista allo Stato

Nel corso di questa ristrutturazione — di cui fu principale artefice Alfredo Rocco, il giurista ex nazionalista teorico dello Stato autoritario — fu gradatamente superato il dualismo tra Pnf e Stato, con

una diminuzione del ruolo del primo e la subordinazione dei suoi «gerarchi» (come si cominciarono

a chiamare i capi fascisti) alle autorità di governo centrali e periferiche. Sintomatici di tale tendenza

all’assorbimento del partito nello Stato furono l’emarginazione dello squadrismo e l’assegnazione

del controllo e della repressione delle attività antifasciste agli organi di polizia e all’OVRA, la potente e misteriosa organizzazione della polizia politica segreta.

La regolamentazione delle relazioni industriali

Un carattere radicalmente innovatore rispetto alla prassi liberale ebbe infine il proposito di regolare

i rapporti tra imprenditori e lavoratori attraverso le decisioni e l’arbitrato di organi dello Stato e non

più attraverso le mediazioni della società civile. A spingere verso la regolamentazione dall’alto delle relazioni industriali contribuì, al di là dell’ideologia propria al fascismo, la ripresa dei sindacati di

classe nei primi mesi del 1925, dimostrata dal successo dello sciopero dei metalmeccanici in Lombardia e Piemonte e dai risultati delle elezioni per le commissioni interne della FIAT del maggio,

nelle quali le liste comuniste ottennero la maggioranza relativa.

Il «Patto di Palazzo Vidoni»

La Confederazione dei sindacati fascisti e la Confindustria, che di lì a poco si inseri ufficialmente

nel fascismo, firmarono così a Roma il 2 ottobre 1925 il «patto di Palazzo Vidoni» (dal nome

dell’edificio dove fu siglato), che costituì la premessa dell’ordinamento corporativo. Le due Confederazioni si riconoscevano reciprocamente la rappresentanza esclusiva delle maestranze e degli industriali; e stabilivano che quindi i rapporti contrattuali fossero di competenza soltanto delle organizzazioni da esse dipendenti; venivano inoltre abolite le commissioni interne, estromettendo con

xiv

ciò il sindacato da qualsiasi potere dl intervento nell’ambito dell’azienda, che vedeva riconosciuta la

struttura autoritaria.

L’accordo fu integrato poco dopo da norme di legge che sanzionavano il monopolio della rappresentanza dei lavoratori a favore dei sindacati fascisti, proibivano la serrata e lo sciopero, istituivano

una speciale Magistratura lavoro — che avrebbe poi funzionato in maniera assai limitata — per

conciliare le controversie relative ai rapporti collettivi di lavoro; fu inoltre prevista la creazione, che

si farà attendere fino al 1934, di «Corporazioni» quali organi centrali di collegamento tra le associazioni di imprenditori e lavoratori.

La «Carta del lavoro» e lo scioglimento delle Confederazioni sindacali cattolica e socialista

Il culmine propagandistico di questa disciplina dall’alto delle relazioni fra capitale e lavoro fu la

«Carta del lavoro» (21 aprile 1927), una dichiarazione programmatica del «Gran Consiglio» che

dava norme generali sulla contrattazione e sui rapporti di lavoro. Il documento accoglieva alcune

rivendicazioni tradizionali del movimento operaio in materia di riposo settimanale, di ferie, di indennità di licenziamento, ma non divenne mai legge dello Stato, quindi la sua efficacia pratica restò

assai scarsa; esso dette peraltro il colpo di grazia alle già indebolite centrali sindacali non fasciste

così che la Cil si sciolse alla fine del 1926 e la CGcIL ne segui l’esempio nel gennaio 1927.

Anche il ruolo dei sindacati fascisti drasticamente ridimensionato alla fine del 1928 dal cosiddetto

«sbloccamento», ossia lo scioglimento della Confederazione unica e dalla sua sostituzione con sei

Confederazioni settoriali, che avevano come potente interlocutore la Confederazione degli industriali, rimasta unitaria; questa azione di freno accrebbe il potere contrattuale degli imprenditori,

che per tutta la durata del fascismo si trovarono così in una posizione di forza.

La «Conciliazione» tra Stato e Chiesa

Per allargare le basi del consenso al suo regime, Mussolini coronò con i «Patti Lateranensi» sottoscritti l’11 febbraio 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede, l’avvicinamento alla Chiesa cattolica

iniziato dal 1922. La «Conciliazione» poneva fine all’annosa questione romana, che però non rivestiva più quel carattere di acutezza che aveva assunto negli ultimi trent’anni dell’Ottocento.

L’accordo fu inoltre facilitato dal fatto Pio X (Achille Ratti), elevato al soglio pontificio nel 1922,

era un pontefice dal carattere autoritario, profondamente avverso al liberalismo e al comunismo (del

quale aveva avuto un’esperienza abbastanza diretta quando nel l919-20 era stato nunzio apostolico a

Varsavia), e disposto a patteggiamenti con una forza antidemocratica come il fascismo pur dì fronteggiare il pericolo rosso in Europa.

Il Concordato

I «Patti Lateranensi» constavano d’un trattato e di un concordato. Il trattato — in virtù del quale la

Chiesa riconosceva lo Stato italiano con Roma capitale — abrogava la «legge delle guarentigie»3,

creava lo Stato della Città del Vaticano, al quale assicurava ampie garanzie in campo nazionale e

internazionale, e liquidava con il versamento di 1 miliardo e 750 milioni di lire (una somma elevatissima, dato il valore della lira in quel tempo) i crediti vantati dalla Santa Sede verso l’Italia in seguito agli espropri di beni religiosi compiuti nei primi anni unitari.

Il Concordato riaffermava anzitutto il carattere cattolico dello Stato italiano, assicurava alla Santa

Sede il libero esercizio del potere spirituale e sanzionava il riconoscimento giuridico degli ordini religiosi. Ma le clausole più rilevanti perché intaccavano il carattere laico della legislazione civile, erano quelle che attribuivano effetti civili al matrimonio religioso indissolubile e introducevano an-

3

NdC. Si tratta di una legge del 1871 introdotta dopo la presa di Roma per stabilire garanzie e poteri del papato, ma

mai da questo accettato.

xv

che nelle scuole secondarie l’insegnamento della dottrina cattolica, proclamata “fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica”.

I risultati dei Patti Lateranensi

I Patti lateranensi risultarono più vantaggiosi per il Vaticano che per lo Stato, perché questo rinunciò a una parte dei suoi poteri sovrani e accordò ampi privilegi al clero e alla Chiesa, che ottenne

anche il riconoscimento formale dell’«Azione cattolica», potenziata da Pio X per rafforzare il controllo sul laicato: una concessione importante in un paese dove non esisteva più la libertà di associazione. Il fascismo però conseguì a sua volta il pieno riconoscimento da parte della Santa Sede e rafforzò quindi la sua posizione sia all’interno che sul piano internazionale; i contemporanei giudicarono infatti la Conciliazione come un’alleanza tra la Chiesa e il regime di Mussolini (definito da Pio

XI l’uomo posto sul suo cammino dalla «provvidenza»).

Il plebiscito del 1929

In questo clima di rafforzamento del regime si tennero il 24 marzo 1929 le elezioni generali sulla

base della nuova legge elettorale del 1928; non si trattò però di libere consultazioni, ma di un plebiscito rigorosamente controllato dall’alto per la lista unica selezionata dal Gran Consiglio, che ottenne il 98% dei voti validi.

3. IL REGIME AUTORITARIO DI MASSA

Il Partito nazionale fascista e le sue strutture

Il fascismo, consolidatosi come blocco di potere in cui predominavano gli interessi dei maggiori

gruppi industriali e finanziari, realizzò negli anni successivi al 1926 un regime reazionario di nuovo

tipo. Si creò cioè uno Stato autoritario fondato su una relativa base di massa, attraverso un processo

storico complesso, ma nel quale era evidente la volontà di fondo di controllare rigidamente e dirigere i ceti medi e le classi lavoratrici, togliendo loro ogni possibilità di organizzazione autonoma. Gli

strumenti di cui il regime si servì per modellare e inquadrare l’Italia per i suoi fini furono il Pnf, e

soprattutto le organizzazioni collaterali.

Il partito, specie durante la segreteria di Achille Starace (1931-39), si gonfiò in maniera pletorica —

soprattutto dopo che dal 1932 la tessera d’iscrizione diventò obbligatoria per i pubblici impiegati (e

di qui il nome di «tessera del pane») — sino a raggiungere i 2.600.000 aderenti nel 1939. Con la

crescita numerica si verificò una massiccia burocratizzazione, che fece del PNF, privato della sua

forte vocazione politica originaria, una macchina mastodontica utilizzata per trasmettere parole

d’ordine propagandistiche e svolgere funzioni assistenziali.

Il fascismo e la gioventù; lo scontro con la Santa Sede per l’Azione cattolica

Il regime, che con gli anni andò assumendo una facciata sempre più militaresca, irreggimentò poi

dal 1926 la gioventù nell’«Opera nazionale balilla» — articolata nei «balilla» (8-12 anni) e negli

«avanguardisti« (12-18 anni) — e nei «Fasci giovanili» (18-21 anni), assorbiti gli uni e l’altra nel

1937 nella «Gioventù italiana del littorio» (Gil): organismi che svolsero una attività paramilitare,

sportiva e ricreativa.

Anzi, la pretesa del fascismo al monopolio dell’educazione della gioventù, che lo aveva spinto a

sciogliere nel 1927-28 le altre associazioni giovanili, compresa quella degli Esploratori cattolici, fu

nel 1931 alla base di un grave contrasto tra il governo fascista e la Santa Sede che raggiunse toni

acuti, con devastazioni e violenze da parte fascista; ma dopo qualche mese si arrivò a un accordo

che permise all’«Azione cattolica» di continuare la sua attività, anche se con qualche limitazione.

xvi

I sindacati fascisti; l’Opera nazionale dopolavoro

I sindacati fascisti furono in sostanza uno strumento di compressione sociale destinato a impedire

ogni iniziativa dal basso; ma tuttavia, al di là della loro demagogia di facciata e del carattere burocratico (derivante dal fatto che i loro dirigenti erano delegati del governo e del partito), svolsero una

limitata azione positiva per la difesa delle condizioni di vita dei lavoratori.

Una maggiore forza d’attrazione sulle masse esercitò l’«Opera nazionale dopolavoro» (Ond), costituita nel 1925 per andare incontro all’esigenza, largamente sentita, della ricreazione organizzata nel

tempo libero: un compito cui la rete dopolavoristica fece fronte con cori, gruppi teatrali, spettacoli

cinematografici, gite turistiche collettive (i «treni popolari») e soprattutto con il potenziamento delle

attività ginnico-sportive, cresciute a livelli sconosciuti nel passato.

La propaganda la previdenza sociale

Il fascismo dimostrò infine una particolare abilità nell’utilizzare spregiudicatamente a fini di propaganda e di indottrinamento i mezzi di comunicazione di massa affermatisi durante il «ventennio»;

il cinema, con i notiziari di parte (i «film Luce» e i film politicizzati o quelli di evasione (il filone

dei «telefoni bianchi»); e la radio, impiegata anche per trasmettere i principali discorsi del duce e

per convogliare ad ascoltarli nelle piazze d’Italia le coreografiche «adunate oceaniche». E per incanalare dall’alto il flusso dell’informazione venne istituito un ministero apposito, quello della «cultura popolare» (il famigerato Minculpop), che con le sue veline impartiva ai giornali e alla radio direttive cui era obbligatorio attenersi.

Nel proposito di radicarsi maggiormente nel mondo del lavoro lo Stato fascista potenziò anche lungo le linee direttrici già delineatesi nell’età liberale, il sistema previdenziale e assistenziale introducendo tra l’altro l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, contro la tubercolosi (una

malattia sociale allora endemica) e per la maternità.

La scuola e la riforma Gentile

Cure altrettanto assidue furono poi dedicate alla scuola, per farne un canale di trasmissione dei valori ideologici del fascismo. Si cominciò con la riforma Gentile del 1923, definita da Mussolini «la

più fascista delle riforme», che privilegiò la cultura umanistica a detrimento quella tecnica professionale e scientifica, accentuò il carattere selettivo degli studi e introdusse un marcato autoritarismo

nel governo del mondo scolastico.

E il processo proseguì con l’adozione del libro di testo unico di Stato per le elementari e con

l’adeguamento dei libri di testo delle altre scuole alle direttive del governo e con l’obbligo del giuramento di fedeltà al re, imposto dapprima ai maestri elementari poi ai professori medi, e nel 1931 a

quelli universitari (e tra questi, circa 1.200, furono lo una dozzina quelli che non si piegarono).

La politica culturale; Giovanni Gentile e la dottrina del fascismo

Da ultimo, per accrescere il suo potere di attrazione e di aggregazione all’interno della società civile, il regime fascista sviluppò una «cultura» con una sua coerenza interna, nella quale confluirono

gli apporti degli intellettuali del nazionalismo — da Rocco a Luigi Federzoni — e soprattutto le elaborazioni teoriche di Giovanni Gentile.

E fu proprio il filosofo dell’«attualismo» a definire la dottrina del fascismo, all’interno di una impostazione spiritualistica che unificava teoria e pratica, respingeva come disvalori socialismo e democrazia e collegava strettamente il fascismo al Risorgimento, visto come il periodo di maturazione

del senso dello Stato. Al vertice della costruzione di Gentile, vi era infatti lo Stato, uno Stato forte,

realtà morale, “etica”, e non naturale, “che subordina a sé ogni esistenza e interesse individuale,

non sopprimendoli”, ma riconoscendoli come realizzazione della stessa personalità statuale.

xvii

Il «Manifesto degli intellettuali fascisti»

Indubbiamente l’apporto teorico di Gentile ebbe un peso rilevante nell’avvicinamento al fascismo di

frazioni del ceto intellettuale italiano. Lo dimostrano le adesioni al «Manifesto degli intellettuali fascisti», redatto dal filosofo nel 1925, e i successi della sua intensa opera di organizzatore culturale,

culminata nella valida impresa della grande «Enciclopedia italiana» da lui diretta e pubblicata tra il

1929 e il 1937 con il concorso finanziario dell’industriale Giovanni Treccani e alla quale collaborarono anche molti studiosi non fascisti.

Benedetto Croce e il «Manifesto degli intellettuali antifascisti»

Tuttavia il fascismo restò una cultura di parte perchè non riuscì a stabilire una egemonia completa

sugli intellettuali rimasti in Italia, e questo grazie soprattutto all’opera di Benedetto Croce. Il filosofo, una volta superato l’atteggiamento iniziale di benevola attenzione per il fascismo, contrappose al

manifesto gentiliano il «Manifesto degli intellettuali antifascisti», e svolse con le sue opere e con le

pagine della «Critica» (la rivista da lui pubblicata fino al 1944) un coraggioso magistero in difesa

della «religione della libertà», che contribuì a impedire il cedimento completo degli intellettuali dinanzi al fascismo.

4. L’ANTIFASCISMO: EMIGRAZIONE E OPPOSIZIONE CLANDESTINA

La varia ispirazione dell’antifascismo

L’accenno a Croce in duce a portare il discorso sull’antifascismo, cioè sul complesso fenomeno della resistenza al fascismo, alla quale diedero il proprio contributo forze politiche e correnti ideali di

varia matrice, dai comunisti ai cattolici. Si è già parlato dell’opposizione al fascismo che venne

condotta fino al 1926 dalle forze di sinistra e da una parte del Partito popolare e delle organizzazioni bianche (tra l’altro, il 24 agosto 1923 cadde ucciso dai fascisti il coraggioso arciprete di Argenta,

Giovanni Minzoni).

Piero Gobetti

Ma va anche ricordato che tra gli oppositori spiccò per la sua originalità intellettuale Piero Gobetti,

animatore della rivista torinese «Rivoluzione liberale» (1922-25). A Gobetti, sostenitore di una rifondazione del liberalismo attraverso la creazione di una classe dirigente animata da profonda tensione morale, il fascismo appariva come il coronamento delle carenze del Risorgimento che, opera

di minoranze, non aveva affondato le radici nel popolo; si trattava cioè di un movimento di reazione

«borghese», che avrebbe potuto essere sconfitto unicamente con il contributo di un movimento operaio rinnovato lungo la via indicata dal gruppo comunista dell’«Ordine nuovo».

Il Partito comunista di Gramsci

Sempre negli anni tra il 1922 e il 1926 nell’area della sinistra si delinearono orientamenti destinati a

lasciare un’impronta profonda sulla successiva storia dell’antifascismo. Così nel Pci la sostituzione

della settaria direzione di Bordiga con quella del gruppo formatosi intorno a Gramsci e a Togliatti

fu accompagnata da una radicale revisione di strategia e di programma, giunta a compimento nelle

«Tesi» approvate al congresso di Lione nel 1926. Superando la visione operaistica, «bracciantile» e

settentrionale dominante nel Psi, Gramsci individuava non solo nella classe operaia e nei braccianti

agricoli del nord ma anche nelle masse rurali del sud le forze motrici di una rivoluzione che, grazie

all’alleanza di quelle classi e alla risoluzione della «questione meridionale» con l’accesso dei contadini al possesso della terra, avrebbe dovuto portare alla costituzione di un governo operaio e contadino fondato sulla egemonia del proletariato.

xviii

I socialisti Pietro Nenni e Carlo Rosselli

Quanto ai socialisti, più che ricordare le vicende del Psi e del Psu, colpiti da una grave crisi, vanno

richiamati — per gli esiti futuri – gli orientamenti emergenti in alcuni gruppi di giovani intellettuali

che miravano a una revisione del marxismo in chiave volontaristica e polemica nei confronti del

meccanicismo positivistico. Il documento più rappresentativo di tale tendenza fu la rivista «Quarto

Stato» (1926) data a Milano da Pietro Nenni, ormai figura di primo piano nel Psi, e da Carlo Rosselli che nel 1925 aveva animato il foglio clandestino fiorentino «Non mollare».

L’emigrazione; la «Concentrazione di azione antifascista»

Dopo le leggi eccezionali del 1926, mentre sceglievano la via dell’emigrazione numerose personalità dell’antifascismo (Nitti, Sturzo, i due popc nistra Giuseppe Donati e Francesco Luigi Ferrari, Gaetano Salvemini, Carlo Sforza, Gobetti e Amendola, e poi Nenni, Turati e Rosselli), soltanto i comunisti decisero di mantenere in Italia il centro della loro azione attraverso la scelta della clandestinità, nonostante la decapitazione del gruppo dirigente (Gramsci, arrestato nel 1926, non tornerà più

in libertà sino alla morte, nel 1937).

Le altre principali forze politiche dell’emigrazione diedero invece vita in Francia (aprile 1927) alla

«Concentrazione di azione antifascista», formata dai due partiti socialisti (riunificatisi poi nel 1930),

dal «Partito repubblicano» e dalla «Lega italiana dei diritti dell’uomo». La Concentrazione, da cui

restarono fuori i comunisti, assai critici verso i socialisti, e che fu una prosecuzione all’estero del

cartello dei partiti aventiniani, definì un programma incentrato sugli obiettivi della Costituente e

della repubblica; ma non svolse un’attività pratica di rilievo in Italia, perché i suoi dirigenti non ritenevano realistico tentare le vie della lotta clandestina nel paese.

«Giustizia e libertà»

L’insoddisfazione per la linea prudente della Concentrazione spinse Rosselli a creare in Francia nel

1929 «Giustizia e libertà», un movimento che intendeva superare distinzioni di schieramento giudicate non più attuali. L’elemento coesivo fu la costante tensione attivistica, che portò «Giustizia e libertà» — la quale proponeva una incisiva riforma agraria, la socializzazione di importanti settori

industriali e il controllo operaio sulle aziende — a promuovere audaci azioni dimostrative, come il

volo propagandistico su Milano di Giovanni Bassanesi (1930), e a costituire gruppi cospirativi

nell’interno.

Presenza del Pci in Italia; i cattolici e il gruppo «guelfo»

Il solo partito che negli anni della dittatura riuscì a mantenere con continuità una sua presenza organizzata in Italia fu il Pci; e questo nonostante gli alti costi umani che portarono all’arresto di migliaia di militanti (su 4.600 condannati dal «Tribunale speciale» fino al 1943, circa 4.000 erano comunisti). Tale tenuta permise al partito di mettere radici nel paese, specie in alcuni strati delle classi

lavoratrici del centro-nord, ed evitò la sua trasformazione in un semplice raggruppamento di fuorusciti.

Quanto ai cattolici, a parte la persistenza di un’opposizione ideale fondata sul valore religioso della

libertà, in alcuni ambienti dell’«Azione cattolica», e specie tra i laureati, va ricordato il gruppo

«guelfo» di Piero Malvestiti, diffusosi in Lombardia dopo il 1928 e stroncato dagli arresti nel 1934,

il quale si collegava alla dottrina sociale della Chiesa e alle tradizioni del «Partito popolare.

Il patto d’unità d’azione tra comunisti e socialisti

L’avvento al potere del nazismo in Germania e la minaccia di un’espansione dei regimi totalitari fascisti nel cuore dell’Europa diedero, a partire dal 1933, una dimensione internazionale

all’opposizione al fascismo. La strategia del «fronte unico» adottata dall’«internazionale comunista» determinò un avvicinamento tra i socialisti e i comunisti europei; e in questo quadro così mutaxix

to il riunificato «Partito socialista italiano» e il Pci giunsero, subito dopo lo scioglimento della Concentrazione, alla firma di un «patto d’unità d’azione» (agosto 1934) che poneva fine alle aspre polemiche durate 15 anni.

Di lì a poco si ebbe la partecipazione di 3500 volontari italiani alla guerra di Spagna (1936-39) nelle

file dei repubblicani, stimolata da Carlo Rosselli (ucciso in Francia nel 1937 in un agguato da sicari

fascisti assieme al fratello Nello, storico del Risorgimento), il quale lanciò in quell’occasione la parola d’ordine: «Oggi in Spagna, domani in Italia». Fu quello uno dei momenti più alti

dell’antifascismo e permise un’esperienza di lotta unitaria preziosa la quale sarebbe stata messa poi

a frutto nella Resistenza durante la seconda guerra mondiale.

Fermenti di opposizione in Italia prima della guerra

In questi stessi anni in Italia, mentre andava proseguendo il lavoro dei comunisti, sviluppato soprattutto all’interno delle fabbriche e delle organizzazioni studentesche fasciste, si delineò dai 1934 anche una ripresa del lavoro clandestino dei socialisti, con la costituzione di un «centro interno» che si

impegnò in una revisione della vecchia tradizione, insistendo sulla preminenza della classe operaia

rispetto al partito e su una concezione libertaria della dittatura del proletariato.

E sempre nel periodo immediatamente precedente la seconda guerra mondiale prese corpo la lenta

formazione di un nuovo e composito tipo di antifascismo, specie giovanile e intellettuale, nel quale

si coagulò il dissenso alimentato da varie componenti: l’ostilità alla dipendenza sempre più stretta

dalla Germania nazista, l’insofferenza per il clima di stagnazione culturale, l’aspirazione al libero

dibattito delle idee, la presa di coscienza della sostanza reazionaria del fascismo.

5. LA VITA ECONOMICA: I PROGRESSI DELL’INDUSTRIA

Il liberismo di De Stefani; la crisi monetaria

L’industria italiana, dopo le incertezze derivanti dalla riconversione della produzione dalla guerra

alla pace e la depressione attraversata nel 1921-22, conobbe nel 1923-27 un boom secondo solo a

quello giapponese, grazie alla ripresa della domanda internazionale e alla diminuita concorrenza

della Germania. L’espansione fu favorita da un indirizzo di politica economica liberistico, che ebbe

il suo principale assertore in Alberto De Stefani, ministro delle finanze dal 1922 al 1925, che eliminò i residui vincoli alla libertà d’impresa e favorì gli investimenti azionari.

Nel 1925-26 l’economia italiana si trovò però alle prese con una pericolosa crisi monetaria, dovuta

alla speculazione internazionale e al peggioramento della bilancia dei pagamenti; di qui un rapido

accendersi dell’inflazione e il preoccupante peggioramento del corso del la lira (145 lire per una

sterlina alla metà del 1925). La situazione fu affrontata dal governo e dal nuovo ministro delle finanze, Giuseppe Volpi (un uomo di primo piano nel mondo industriale e finanziario), con la decisione — annunciata da Mussolini in un di scorso tenuto a Pesaro il 18 agosto 1926 — di difendere a

tutti i costi la lira, stabilizzandola a «quota 90» rispetto alla sterlina.

La svolta deflazionistica

La manovra, su cui ebbero un notevole peso le pressioni dell’alta finanza statunitense aveva però al

fondo pressanti ragioni economiche: ridurre il peso delle importazioni, attrarre gli investimenti esteri, riportare la fiducia tra i piccoli risparmiatori e incrementare la tendenza al risparmio. La svolta

deflazionistica fu rea1izzata con la decisa restrizione del credito bancario, che rese difficile la ricerca di mezzi liquidi (cioè di lire), con il consolidamento del debito pubblico, che portò a una riduzione degli interessi corrisposti dallo Stato e con 1’abbassamento d’imperio delle retribuzioni nella misura del 20% attuato nel 1927 e compensato solo parzialmente da una riduzione dei prezzi al minuto.

xx

A pagare il costo della rivalutazione furono dunque soprattutto i lavoratori dipendenti e le industrie

esportatrici, come le tessili. Ma sul piano tecnico la manovra riuscì, anche in virtù degli ingenti prestiti americani e nel complesso la ripresa produttiva non si interruppe, grazie all’azione di sostegno

all’industria effettuata dal regime per mezzo di un rafforzamento della protezione doganale, di sgravi fiscali, dell’assegnazione di commesse per i lavori pubblici, per le ferrovie e per le forze armate,

e di finanziamenti ai maggiori gruppi industriali.

Gli effetti della crisi del ’29

Lo sviluppo del sistema industriale italiano fu invece interrotto dalle ripercussioni della disastrosa

crisi economica partita nel 1929 dagli Stati Uniti. L’Italia sentì gli effetti di questo sommovimento

in misura non inferiore a quella dei paesi europei più industrializzati, con un calo della produzione

industriale del 23% nel giro di qualche anno e un aumento della disoccupazione. Lo Stato fascista

rispose con una nuova riduzione dei salari e degli stipendi, l’incoraggiamento al processo di concentrazione delle imprese già iniziato negli anni precedenti, la formazione di consorzi obbligatori e

il controllo dei nuovi impianti (legge del gennaio 1933).

Gli intrecci tra industrie e banche; l’Imi e l’Iri

Le difficoltà dell’industria si ripercossero a loro volta sull’apparato bancario, che nei decenni precedenti aveva contribuito largamente con le «banche miste» al finanziamento diretto di molte imprese industriali con la conseguente creazione di uno netto intreccio tra industria e sistema bancario.

A seguito della crisi i bilanci delle banche miste si trovarono appesantiti da una grande quantità di

crediti difficili da incassare e di pacchetti azionari (cioè di quote di capitale sociale) svalutati a causa della caduta dei corsi in borsa.

Per evitare una pericolosa serie di crolli finanziari il governo decise di intervenire per il salvataggio

delle banche più esposte, con un’azione guidata con lucida intelligenza da Alberto Beneduce, un ex

deputato social-riformista che godeva la fiducia personale di Mussolini. Nel 1931 ci fu così la costituzione dell’«Istituto mobiliare italiano» (Imi), un ente di diritto pubblico destinato a sostituire le

banche private nel finanziamento delle imprese. Seguì nel 1933 la creazione dell’istituto per la ricostruzione industriale (Iri), un altro ente pubblico che prese sotto controllo le tre banche più esposte

(Banca commerciale, Credito italiano e Banco di Roma) acquisendo la proprietà delle loro partecipazioni azionarie, per un complesso pari a più del 25% del capitale azionario totale.

Il salvataggio pesò sulla collettività, perché in sostanza fu operata una nazionalizzazione delle perdite dei privati, e portò a un allargamento senza precedenti e di tipo nuovo dell’intervento dello Stato nell’economia, con conseguenze di lunga durata e di grande rilievo dopo la seconda guerra mondiale.

L’autarchia

La concentrazione nelle mani dello Stato di un ampio potere di controllo e di gestione dell’economia ebbe un’ulteriore accelerazione quando l’Italia, impegnata nella guerra di conquista dell’Etiopia

(1935-36) e poi nello sforzo di preparazione bellica che preluse al secondo conflitto mondiale, imboccò la via dell’«autarchia», annunciata da Mussolini nel marzo 1936 per “realizzare il massimo

possibile di autonomia nella vita economica della nazione”.

L’autarchia, che accentuò l’indirizzo restrittivo e vincolistico della politica economica, puntò a ridurre il più possibile le importazioni e ad aumentare le esportazioni anche con lo sviluppo forzato di

alcuni rami industriali. A tale fine, si sostituirono generi di consumo non indispensabili con surrogati (ad es. il caffè con la cicoria) e si tentarono, ma senza grande successo, nuovi procedimenti tecnici per creare prodotti alternativi, autarchici (come il lanital, fibra di lana artificiale ottenuta con un

derivato del latte).

xxi

L’industria tra privato e pubblico

Questo processo di pubblicizzazione dell’industria e di assunzione del ruolo di imprenditore da parte dello Stato non intaccò tuttavia il fondamentale carattere capitalistico privato dell’economia; gli

ambienti industriali e finanziari conservarono un forte ruolo nella gestione delle imprese a partecipazione statale, e poterono così controllare ai loro fini la compenetrazione tra Stato e capitale e difendere i meccanismi dell’accumulazione.

In conclusione l’industria italiana tra le due guerre mondiali segui, tra fasi espansive e recessive, un

cammino ascendente, anche se con tassi di incremento moderati (tra il 1929 e il 1936 l’aumento

complessivo fu del 15%). Non è quindi accettabile la tesi, che ha avuto largo credito, la quale interpretava il ventennio come un periodo di ristagno delle attività industriali, sacrificate agli interessi

degli agrari e della grande proprietà latifondistica.

Lo sviluppo industriale

Lo sviluppo industriale è confermato da vari indicatori statistici. Anzitutto si accrebbe il numero

degli addetti all’industria, che toccarono nel 1936 il 30% della popolazione attiva (anche se i lavoratori dell’agricoltura, in diminuzione, erano sempre assai più numerosi di quelli industriali). Ci fu

anche un aumento degli addetti alle attività terziarie e alla pubblica amministrazione, gonfiatasi a

causa della crescente burocratizzazione dello Stato e degli apparati fascisti e della tendenza a creare

nuovi posti di lavoro impiegatizi per estendere il consenso tra i ceti medi. Si accrebbe pure la percentuale dell’industria nella formazione del prodotto interno lordo (Pil, passato [NdC.] dal 25 al

34%), con una quota che nel 1936-1940 superò per la prima volta quella dell’agricoltura.

Le emigrazioni interne

Assai significativo è anche l’andamento delle emigrazioni interne. Mentre l’emigrazione transoceanica si andò contraendo, soprattutto in seguito alla chiusura degli sbocchi nell’America del nord,

sino a ridursi dopo il 1931 a quantità assai limitate, negli anni ‘30 un gran numero di italiani si spostò entro i confini nazionali, tanto che la media annuale dei cittadini che cambiavano residenza superò la cifra di 1.200.000 unità. E fu così vanificato il tentativo del regime di opporsi con provvedimenti vincolanti della residenza all’urbanesimo visto come un fattore di destabilizzazione sociale.

Questi flussi furono in parte a largo raggio, dal sud verso il nord, con una prefigurazione del fenomeno, assai più massiccio, che si verificherà negli anni ‘50 e ‘60; ma più rilevante fu la tendenza

agli spostamenti a medio e piccolo raggio, con l’abbandono delle zone di montagna e dei centri rurali per i comuni medi e grandi, così che la popolazione dei centri con più di 100.000 abitanti passò

tra il 1921 e il 1936 dal 12,9% al 17,8% del totale.

Il «dualismo» tra nord e sud

La crescita dell’industria, resa possibile soprattutto dalla compressione dei salari — rimasti inferiori

ai livelli del 1921-22 — riguardò soprattutto i settore elettrico (gruppo Edison), quello chimico, incentrato sulla Montecatini di Guido Donegani (produzione di concimi azotati) e sulla Pirelli, il ramo

delle fibre artificiali e il comparto meccanico (Fiat, affermatasi come grande produttrice di autoveicoli). Questo sviluppo aggravò d’altra parte il dualismo tipico dello sviluppo industriale italiano e il

distacco tra nord e sud. Infatti, nel 1937, quasi metà degli addetti all’industria, il 64% del capitale

azionario e il 55% delle imprese con più di 500 addetti erano concentrati nel «triangolo industriale»

(Piemonte, Liguria, Lombardia) mentre intere regioni meridionali non avevano insediamenti manifatturieri di una qualche consistenza e il Mezzogiorno, tagliato fuori dall’industrializzazione, restava un paese agricolo e depresso, con livelli di reddito assai più bassi di quelli del nord.

xxii

6. LA VITA ECONOMICA: LA STAGNAZIONE DELL’AGRICOLTURA

La «ruralizzazione»

Diverso è invece il giudizio da portare sulle vicende dell’agricoltura, il cui prodotto rimase quasi

stazionario in termini assoluti, mentre diminuiva il numero degli addetti, passati tra il 1921 e il 1938

dal 59% al 51,5% della popolazione attiva. Questa sostanziale stagnazione era però il risultato di linee di tendenza divergenti, perché all’ulteriore penetrazione di elementi capitalistici nelle zone più

progredite della Padania si contrappose la permanenza del latifondo coltura estensiva nel Mezzogiorno.

La politica agraria del regime si inserì nei quadro ideologico della «ruralizzazione», un obiettivo