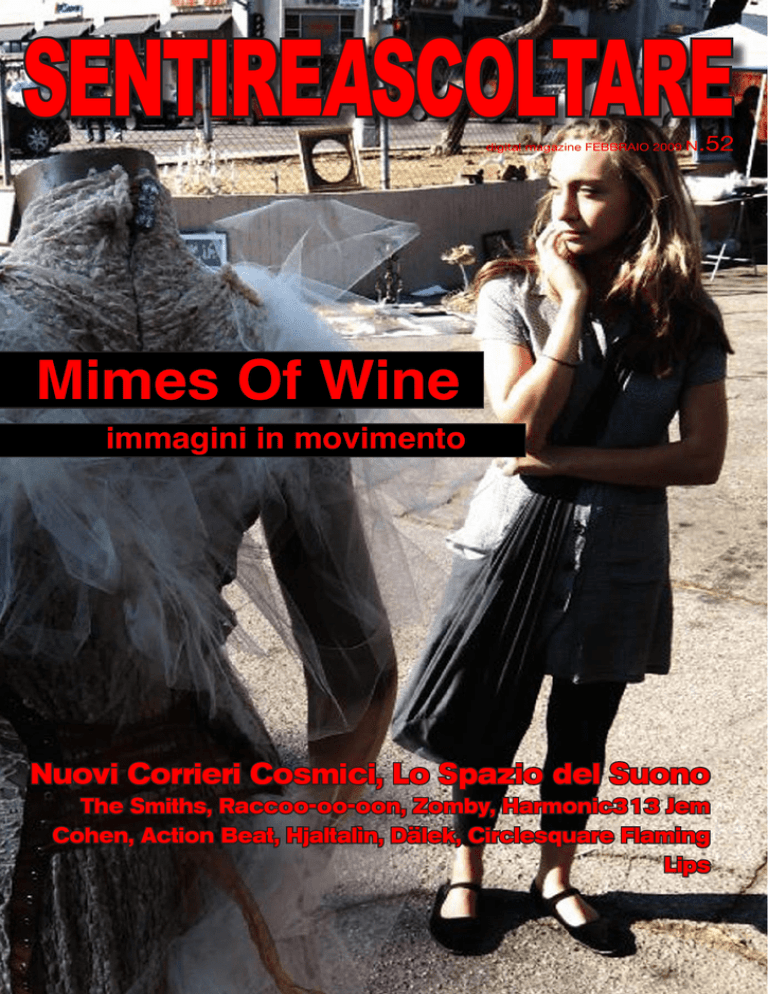

SENTIREASCOLTARE

digital magazine febbraio 2009

N.52

Mimes Of Wine

immagini in movimento

Nuovi Corrieri Cosmici, Lo Spazio del Suono

The Smiths, Raccoo-oo-oon, Zomby, Harmonic313 Jem

Cohen, Action Beat, Hjaltalìn, Dälek, Circlesquare Flaming

Lips

ERATLOCSAERITNES

2 5 . N 9002 oiarbbef enizagam latigid

nuovi

corrieri

cosmici

expo‘70

emeralds

j o n a s

re i n h a rd t

News p. 4-5

Turn On p. 6-13

Raccoo-oo-oon, Zomby, Harmonic 313, Jem Cohen,

Action Beat, Hjaltalìn

Tune In p. 14-25

Dälek, Mimes of Wine, Circlesquare

Drop Out p. 26-43

Nuovi Corrieri Cosmici (Expo’70, Emeralds, Reinhart...)

Lo Spazio del Suono (Ralph Steinbruchel)

recensioni p. 46-101

Svarte Greiner, Andrew Bird, zZz, Mi Ami.....

We are Demo p. 102-103

Rearview Mirror p. 104-121

The Smiths - New Order...

la sera della prima p. 122-128

Christmas on Mars, Tony Manero, Milk

a night at the opera p. 130-131

I Puritani

i “cosiddetti contemporanei” p. 132-135

Shostakovich

Direttore: Edoardo Bridda

Coordinamento: Teresa Greco

Consulenti

alla redazione:

Daniele Follero, Stefano Solventi

Staff: Gaspare Caliri, Nicolas Campagnari, Antonello Comunale

Hanno

collaborato:

Leonardo Amico, Gianni Avella, Sara Bracco, Marco Braggion, Luca Collepiccolo, Alessandro

Grassi, Andrea Napoli, Francesca Marongiu, Massimo Padalino, Giulio Pasquali, Stefano Pifferi, Andrea Provinciali,

Antonio Puglia, Costanza Salvi, Vincenzo Santarcangelo, Giancarlo Turra, Fabrizio Zampighi.

Guida

spirituale:

Grafica

In

e

Adriano Trauber (1966-2004)

Impaginazione: Nicolas Campagnari

copertina:

Mimes of Wine

SentireAscoltare online music magazine

Registrazione Trib.BO N° 7590 del 28/10/05

Editore: Edoardo Bridda

Direttore responsabile: Antonello Comunale

Provider NGI S.p.A.

Copyright © 2008 Edoardo Bridda. Tutti i diritti riservati.La riproduzione totale o parziale, in qualsiasi forma, su qualsiasi supporto e con qualsiasi mezzo, è proibita senza autorizzazione scritta di SentireAscoltare

Sommario /

3

Necrologio cumulativo questo mese: il 22 gennaio è scomparso Charlie Wesley Cooper metà dei

Telefon Tel Aviv a pochissimo dall’uscita dell’album Immolate Yourself; se n’è andato anche Bill

Powell, tastierista dei Lynard Skynard; Powell

e Gary Rossington erano gli unici sopravvissuti

dell’incidente aereo del 1977 in cui erano morti

gli altri componenti Ronnie Van Zant, Steve Gaines e la corista Cassie Gaines. E ancora se ne va a

60 anni Ron Asheton, chitarrista degli Stooges; il

musicista è stato trovato morto il 6 gennaio scorso nella sua casa in Michigan. A 76 anni muore

il 27 gennaio per un cancro al polmone lo scrittore americano John Updike. E per ultimo il 29

gennaio ci lascia a 60 anni il folk singer scozzese

John Martyn. Ancora una scomparsa: il 4 febbraio

muore in California a 62 anni per problemi cardiaci Lux Interior (Erick Purkhiser) dei Cramps,

fondati insieme alla moglie Poison Ivy nel 1975 a

New York, dove entrarono a far parte della scena

punk rock gravitante intorno al CBGB.

Nuovo album per Bill Callahan, a due anni da

Woke On A Whaleheart. Sometimes I Wish

We Were An Eagle uscirà come i precedenti su

Drag City, in aprile…

Tornano i gallesi Super Furry Animals con

un’uscita ancora senza titolo, che appare prima

in forma digitale sul loro sito ufficiale superfurry.

com dal 16 marzo e poi dal 21 aprile fisicamente

su Rough Trade; l’album vede titoli quali The Very

4

/ News

a cura di Teresa Greco

Best of Neil Diamond e Crazy Naked Girls…

Franz Ferdinand, Kings of Leon, Oasis e Paul

Weller sono i primi headliner dell’edizione 2009

del FIB Heineken 09 che si terrà a Benicàssim

(Spagna) il 16, 17, 18 e 19 luglio 2009. Il resto

della programmazione sara’ svelato non appena

gli artisti confermeranno le proprie apparizioni.

Maggiori informazioni su fiberfib.com…

Nuovi dischi in arrivo tra febbraio e marzo per

Odawas, Julie Doiron e Swan Lake, tutti su

Jagjaguwar; gli Odawas sono al terzo album, The

Blue Depths previsto per fine febbraio, la Doiron torna a marzo con Can Wonder What You

Did With Your Day, così come Swan Lake, con

Enemy Mine. Quest’ultimo progetto di Daniel

Bejar (già con Destroyer e New Pornographers),

Spencer Krug (di Sunset Rubdown e Wolf Parade) e Carey Mercer (di Frog Eyes e Blackout Beach)…

Dopo cinque anni tornano i chicagoani Tortoise con un disco ancora senza titolo che uscirà

il prossimo aprile…

Ristampe in vista per i Monks e il loro garage rock su Light In the Attic: The Early Years e

Black Monk Time in arrivo a marzo con distribuzione Goodfellas. Nel 1967 il gruppo si scioglie

lasciando un album – Black Monk Time – oggetto di culto, causa la sua irreperibilità. Nel 1994

il bassista Eddie Shaw pubblica l’autobiografia

Black Monk Time; il gruppo si riunisce nel 1999

durante il festival americano Cavestomp e poi in

Spagna nel 2004 ed in occasione del tour in Germania ed Austria del 2007…

Dopo ben quindici anni dall’ultima uscita con

la sua band, That’s The Way It Should Be, Booker T pubblicherà su Anti il 20 aprile il nuovo

album Potato Hole, L’artista leader dei Booker

T & the MG’s (session band della Stax Records di

Memphis), ha collaborato con Neil Young, chitarrista in nove canzoni, e con i Drive By Truckers come turnisti. Nel disco sono presenti tre

cover, Hey Ya degli Outkast, Get Behind the Mule di

Tom Waits e Space City dei Drive By Truckers…

sulla tedesca Kompakt. Axel Willner è stato affiancato in fase di composizione di alcuni ritocchi sonori dal batterista dei Battles John Stainer…

I Depeche Mode tornano con un nuovo disco, Sounds Of The Universe, previsto per il

20 aprile su Mute, anticipato dal singolo Wrong

e prodotto da Ben Hillier (già in Playing the Angel del 2005). Secondo quanto da loro dichiarato,

prevede l’uso di synth analogici e drum machine

che bilanciano il sound retro futurista dell’allbum;

come già annunciato saranno nel nostro paese per

due date, il 16 giugno a Roma e il 18 a Milano…

Frank Black torna con l’incarnazione Grand

Duchy, insieme alla moglie Violet Clark: il debutto del duo si chiama Petit Fours e sarà pubblicato in aprile su Cooking Vinyl…

Sarà pubblicato il 14 aprile Fantasies, quarto

album dei Metric, il primo ad essere venduto direttamente dalla band canadese, acquistabile dal

sito ufficiale Ilovemetric.com. Sarà preordinabile

dal 2 marzo. In Canada e Messico sarà anche distribuito regolarmente dalla Arts & Crafts…

I Black Dice pubblicheranno Repo, il loro

quinto disco, il 7 aprile su Paw Tracks…

Novità per gli electroloopers svedesi The Field.

Il nuovo album - che segue il successo del 2007

Here We Go Sublime - verrà pubblicato probabilmente intorno al 16 maggio prossimo sempre

News /

5

Raccoo-oo-oon

Il canto del procione

Dei defunti, almeno in Italia, si tende a parlare

sempre bene. Anche se la cosa solitamente non

corrisponde alla realtà della vita vissuta, nel caso

dei Raccoo-oo-oon è inevitabile. Così come inevitabilmente la memoria ritorna alla famosa frase di

Steve Albini, secondo il quale l’idea di sciogliersi

è venuta troppo spesso ai gruppi sbagliati. Il (fu)

quartetto di Iowa City rientra appieno in questa

categoria, come dimostra il canto del cigno appena uscito col benemerito placet del logo Release

The Bats, eclettica etichetta svedese nel cui catalogo confluiscono weirdità a profusione, Robedoor

e Warmer Milks giusto per fare due nomi. In

tono col ruolo sommesso giocato dal quartetto nel

corso della sua esistenza, anche lo split è passato

sotto silenzio. Cosa privata era e tale è rimasta,

come conferma Shawn Reed: Si, Raccoo-oo-oon ha

chiuso i battenti l’anno scorso ma non l’abbiamo mai annunciato; è semplicemente successo, abbiamo vissuto la band

intensamente per più di 4 anni ed era tempo che ognuno seguisse la propria via, le proprie cose…è stato naturale, come

se avessimo inconsciamente realizzato che avevamo fatto tutto quello che dovevamo fare e che fosse saggio così.

Così mentre la diaspora del procione è in atto spingendo i 4 membri ai quattro angoli degli States

6

/ Turn On

come in una dispersione così fortemente a stelle e

strisce (Andy è ora a Los Angeles, impegnato a tempo pieno

nella scena artistica cittadina; Daren voleva trasferirsi a NY

e ora l’ha fatto; io e Ryan Garbes viviamo ancora a Iowa

City) non resta che ascoltare i 74 minuti pieni del

personale swansong e da lì intraprendere un percorso

a ritroso alla ricerca delle uscite precedenti e soprattutto minori del gruppo, come i 5 volumi della serie

Mythos Folkways. Suddivisi equamente tra vinili

e cassette mostrano il lato più selvaggio e sperimentale dei quattro; in alcuni casi con registrazioni in

sede live devastanti – il Vol. IV, sottotitolato Future Visions – in altri in condivisione con spiriti

affini, come nel caso del Vol. II – Pre-American

Lands, pubblicato in vinile per Not Not Fun e splittato coi Woods. Oppure non resta che attendere

le pubblicazioni del nuovo progetto di Shawn, da

poco raggiunto da Garbes, a nome Wet Hair – più

ossessivamente synth-drone-oriented – di cui testimonianze sono uscite (il 12” one-sided, la cassetta

Irifi) e usciranno per Night People, etichetta di casa

Reed con un catalogo che più strambo non si può.

I Raccoo-oo-oon non esistono più. Lunga vita ai

Raccoo-oo-oon.

stefano pifferi

Nel giro dubstep c’è una spia che parla il verbo più tamarro

troveranno qualcosa, dato che ci ascolti gli Orbital

e rinnegato della storia degli ultimi anni, l’ardekore. You

e i Nightmares On Wax laser verdi annessi, e gli

know the score? Era l’anticristo di ogni afrofuturista techLFO in gara per il basso più sismico come l’umidino che si rispetti e ora rivive in un album che punta dritto

tà colata dagli specchi mescolata alle deformazioni

alla scienza del breakbeat… ma attenzione, in camuffa. La

della cassa al girar di manopola. Quelle voci brekscorza è anche italo house e technotronik.

kate prese dall’hip-hop che credevamo trashy nelPrendete uno del giro dubla poco esclusiva accezione

step e fatelo andare in fissa

Snap! Technotronik e l’irricon l’ardkore primi Novanta.

tantissima balbuzie messa

Esatto. Proprio l’hardcore talì, da bambini cerebrolesi.

marrissima decantata da

E poi pure gli Orb, gli speReynolds, quella che ha

aker KLF e le sirene Acid

ispirato al critico la famosa

Nation. Tante sirene ein

teoria del continuum sezwei polizei in remember

condo il quale il più vituperadegli scontri e delle retate

to genere dalla scena alla luce

del ‘92: l’anno della crociadei fatti era poi la chiave per

ta governativa inglese antimutare e reinventarsi come

rave, l’act che avrebbe stanl’araba fenice. Fategli incidere

gato tutti e riportato tutto

un disco furbissimo che prennei club istituzionalizzando

de il meglio (o il peggio) di quei

il suono di una generaziorush analogici e appiccicatene. Ci sono pure le tastieci sopra un’etichetta che più

racce, quelle dei Black Box

paracula non ce n’è: dov’eri

nella variante taglia e cuci

nel novantadue? La risposta

di vocal che volgarizzavano

è facile. Ero lì, proprio come

per sempre il romanticismo

lì c’era James Murphy neldi Derrick May, ficcandoci

la famosa canzone e proprio

come un coltello in cuore la

come qui tra le mie mani c’è

disco music di dieci e passa

questo dischetto uscito a noanni prima. Supercafona

vembre 2008 (Where Were

‘sta musica

‘ardekore you know what i mean che puzza di

You In ‘92?) che è una chicca

assurda.

club scalciDentro, dice Mr Zomby, connato; ma più dentro puzza

tattato istantaneamente via fido myspace, c’è tutta

di ghetto, di negroni New York old skool (sentitela jungle techno from u.k, o meglio il suo ombrellone chiamavi la compila di Van Helden - New York A Mix

to ‘old skool hardcore’. E se sei brit come dice lui non

Odyssey 2). Quel kitsch che diede agli inglesi

c’è scampo: jungle garage, hardcore, dubstep ecc. e tutto

e agli europei tutti la voglia di sporcarsi le mani

quel che c’è in mezzo, anche se il focus del disco è

mentre oltreoceano gli intellettuali di Detroit atsu gente mirata e da addetti ai lavori come Manix,

terrivano. Una nuova via per reinventare lo step

Acen, 2 Bad Mice,Origination, Noise Factory, Hackney

inglese è tracciata.

Hardcore, Lennie De Ice e etichette come Formation,

Edoardo Bridda e Marco Braggion

Ibiza e Music House. Del resto dj o no tutti ci ri-

zomby

Turn On /

7

harmonic 313

Quando le macchine spaccano

Grazie all’one man project 313, la Warp si riappropria

dell’ambient che la fece conoscere al mondo intero con una

sorpresa, l’hip hop. E tutti quei bass e break tornano a casa

grazie a un magico brit finora rimasto in penombra.

Sono anni che SA manda missive agli Autechre.

Parola chiave e diktat: reinventarsi, hip hop, ripartire. Rasare daccapo. Via i vicoli ciechi del robo

Cunningham. Via i rebus e i millennium bug. E sì,

pure quel cazzo di snobismo oramai storicizzato e

anni Ottanta che nessuno vuole. Oltrepiù è l’unica

scelta artistica seria possibile, da artisti con le palle

come direbbero i critics di Arte Fiera e Netmage,

un ritorno a casa che non sappia di ripiego a seguire certi ritorni stimolanti, come l‘ardkore per il

misterioso Zomby. Ma poi loro, gli Aut- li ricordate? Nacquero b-boy graffiti e skate. Sangue e pane

del ghetto for real. Krautismo breakbeat stampo

Warp. Label che ora fuori dal mucchio del pure

electro ripesca magicamente le origini, si ricompone e anticipa un revival proprio sulle sue cose,

prima che qualcuno soffi. Ma dicevamo hip-hop.

Che sarebbero stati gli Autechre di Amber tra metalli e sincopi pre-dubstep senza il prezzemolo del

battito? Già, ce lo dicevano pure gli Amari che sul

prototipo del Bbeat si fondano tutti i Novanta. Ce

lo diceva il Dariella prima B e ora electro-pop: “è

tutta trasfigurazione (break)beat”. Da tutto questo

e dalle sacrosante sentenze, attacchiamo anche un

8

/ Turn On

piccolo rewind con un riflettore puntato Beastie

Boys periodo tuta gialla robo, importante quanto

il sottobosco 8bit che non buca la notizia ma non

molla e si reinventa continuamente come il Virtumonde che infesta i PC. Poi voci. Vocoder grezzi,

kraft senza werk lontani dalle sofisticazioni francofone. Voci tirate in grana grossa come i pixelloni

che si vedono nelle pubblicità. E pure l’internet

tutt’uno con il suono. Fateci un giro nella home di

Harmonic. C’è il segmento del loro pezzo chiave

in animazione grafica stile graffiti Warp. Sincopi

che vanno lette come basic beat. Tonde e sorde.

Giochino di voci I/O. Biglietto da visita di mr.

Mark Pritchard, ovvero le palle di reinventarsi

come uno dei più intelligenti hip-hopper strumentali. Lui che ha un passato di ½ Global Comunication e che giustamente si merita un bel riflettore

puntato a fianco di Tom Middleton quello di Lifetracks. Non ci si era soffermati più di tanto in

occasione del paio di EP usciti nel 2008 (EP One

e Dirtbox 12) ma rimediare è facile con un disco

come When Machines Exceed Human Intelligence, uno di quei lavori che reinventano il

Warp sound più tech, rinfocolano il bbeat con dosi

controllate di 8bit e ambient autistica. E per i più

vibertiani c’è pure l’acid. 09=90. E pure la noia

buona del bit quadrato.

Edoardo Bridda e Marco Braggion

jem cohen

Da anni l’americano Jem Cohen rappresenta un esempio di

cinematografia “sul serio” indipendente che pare aver trovato

ennesima conferma nell’uscita in dvd della riflessione sullo

stato dell’unione Evening’s Civil Twilight In Empires Of

Tin.

Chissà se c’è un nesso tra l’insediarsi di Barack

Obama alla Casa Bianca e la quasi contemporanea uscita del dvd Evening’s Civil Twilight In

Empires Of Tin. E chissà che in qualche modo

serva a chiudere il capitolo su un decennio tra i

più tristi in politica estera per gli Stati Uniti, col

suo evidenziare errori e decadenza del (fu?) paese

più importante del mondo. Anche così non fosse,

si tratta in fondo di uno tra gli innumerevoli livelli

di lettura di un’opera che fonde musica, letteratura e politica come in poche altre è dato sentire.

Non poteva che essere altrimenti, visti i pezzi da

novanta impegnati e cioè il regista fieramente indipendente Jem Cohen, il cantautore Vic Chesnutt,

i post-apocalittici rockers A Silver Mt. Zion e l’ex

Fugazi Guy Picciotto. L’ensemble che già si era

trovato in sala per il meraviglioso North Star Deserter e che qui si trova a fornire - con l’ausilio dei

newyorchesi Quavers - adeguato commento sonoro alle immagini. Basata liberamente sul romanzo The Radetzky March di Joseph Roth (propostagli dal “montanaro d’argento” Efrim Menuck:

“La ragione autentica dell’interesse del libro stava

nel fatto che questi sono tempi assai duri, special-

mente in America, sotto l’amministrazione Bush

e dopo il 9/11.”) e commissionata dal Festival del

Cinema di Vienna, la pellicola veniva proiettata

a chiusura dell’edizione 2007 della rassegna. La

sera stessa Cohen filmava l’esibizione ed eccoci

oggi con in mano un dvd pesante come un mattone gettato dentro una vetrata; qualcosa che demolisce la barriera tra rockumentary e film d’autore

attraverso metafore sociopolitiche aguzze e dolorose, secondo le quali il kaiser Francesco Giuseppe

e “Mr. Dabliù” incarnano lo stesso timoniere di

un vascello alla deriva. A tale scopo la macchina

da presa indaga tra le pieghe della Vienna di oggi

e che fu e lo stesso vale per New York, restituendo una metropoli-simbolo percorsa da ectoplasmi.

L’uso del rallentatore e della velocizzazione tipici di Cohen congelano le emozioni per restituirle

intatte nel loro potenziale evocativo e simbolico,

siano esse sgranate istantanee prebelliche, seppiate

intrusioni tra il centro città o panorami restituiti

alle tinte vitali di ogni giorno. L’architettura si fa

narrazione, pagina da indagare per leggere passato, presente e futuro. Sperando che quest’ultimo

non sia come quella bandiera americana che, ridotta uno straccio di brandelli, sventolava sopra il

“ground zero” nei giorni seguenti l’undici settembre di otto anni fa.

giancarlo turra

Turn On /

9

Action Beat

Viene da Bletchley, nord-est di Londra, una delle

sensazioni più vivide dell’attuale panorama indie

del Regno Unito. Una appartenenza sentita che

viene sbandierata sin dal titolo del comeback The

Noise Band From Bletchley appena uscito per

la neonata Truth Cult, sussidiaria della più nota

Southern.

Non una band in senso stretto, però, quanto piuttosto un collettivo piuttosto ampio e mobile che

fluttua intorno ad un nucleo tutto sommato standard di almeno cinque membri. Quando però si

tratta di salire su un palco, la formazione base si

moltiplica fino a prevedere come minimo 3 chitarristi, un bassista e da 1 a 4 batterie. Intorno a

questo core ruota di volta in volta una marea di

collaboratori più o meno occasionali tra cui anche

il drum-kit del nostro Bruno Dorella. Tanto per

rendere l’idea, nelle sessions del nuovo album se

ne contano almeno 10 tra chitarre, bassi, batterie,

sax e trombe, come ci conferma Don McLean,

col quale abbiamo fatto una lunga chiacchierata:

«Non siamo una band classica, dato che ci adattiamo a situazioni differenti. Non abbiamo bisogno

di un nucleo di membri, così se qualche membro

regolare non può suonare un live è molto semplice

10

/ Turn On

farlo lo stesso. Nel nostro ultimo tour il nostro van

si è rotto in Germania e abbiamo affittato un’auto

suonando lo show successivo in Belgio. Quando

però il van fu riparato, alcuni di noi dovettero tornare a recuperarlo a Leipzig e così abbiamo dovuto suonare l’ultimo show ad Amsterdam senza

mezza band. È stato grande lo stesso!»

Totale libertà, dunque. Approccio punk che si materializza in un assoluto distacco da canoni e codici. Libertà, una parola che tornerà spesso durante

la conversazione e che si nasconde in ogni pezzo

del collettivo: «Chiunque può suonare con AB e

questo ci permette grande libertà e indipendenza.

Per questo così tante persone hanno suonato con

noi e permesso una così ampia libertà di suono»..

Date queste premesse – collettivo aperto + attitudine free – sarebbe facile attendersi una potenza

di fuoco impressionante. E invece ciò che stupisce maggiormente all’ascolto di The Noise Band

From Bletchley è che cotanta artiglieria non si

dedica, almeno in studio, ad un parossistico assalto

sonico stordente e cacofonico come sarebbe lecito

aspettarsi, bensì ad uno sviluppo focalizzato, controllato, quasi ragionato delle strutture che però

nasce spesso in circostanze pressoché improvvisa-

te: «Per il nuovo album abbiamo precedentemente

jammato 3 pezzi in sede live (i pezzi sono High Action, Meat Head e Manic Face suonati nel live ripreso

nell’artwork, nda) in modo da sapere cosa stavamo

facendo. Le altre 9 canzoni sono totalmente improvvisate e assemblate in studio, anche se sono

più corte, veloci e “song-oriented” rispetto alle

precedenti. Considera che come AB non abbiamo

mai provato; facciamo canzoni solo quando suoniamo live».

Un discorso valido anche per il precedente

1977-2007: Thirty Years of Hurt, then us

Cunts Exploded, nei cui 6 pezzi l’aspetto improvvisativo è ancor più evidente; in virtù soprattutto di un atteggiamento più jam-oriented che

genera un sound libero, informe, dilatato, ben rappresentato dalle cacofonie e dai vuoti cosmici dei

16 minuti di Maximum Bletchley.

Nel percorso sonoro del collettivo sono però riconoscibili un paio di capisaldi piuttosto evidenti:

Sonic Youth e Glenn Branca «Siamo completamente fan di Sonic Youth e Glenn Branca; da lì

proviene l’idea di accordare le chitarre in maniera

differente». Le dissonanti accordature dei primi e

i vortici ascensionali del secondo sono parte integrante del dna degli sgherri di Bletchley: l’ascendenza Daydream Nation cala come fall-out

post-atomico sugli incastri strumentali solo apparentemente elementari di cui le partiture del collettivo sono piene; le ramificazioni ascensionali di

Branca sfruttano la stratificazione delle chitarre

per creare piccoli tornado noise, senza mai scivolare nell’accademico.

Quello degli AB è però un percorso non circoscritto alla riproposizione, seppur personale, del sound

di quelle pietre miliari; da quelle che sono le vere

e proprie chiavi di volta per l’architettura sonica

del collettivo, il suono di AB si allarga fino ad inglobare quanto di più rumoroso gli States abbiano

prodotto nell’ultimo trentennio abbondante (scorre nelle parole di Don un bignami delle musiche

rumorose Usa: «Stooges, Black Flag, Fugazi, Nirvana, Jesus Lizard, Swans, Big Black»). Il tutto, ov-

viamente, suonato con strafottenza e supponenza

tipicamente british alla Fall «Amiamo molto i Fall,

specialmente quelli degli esordi…Live At The

Witch Trials con la splendida Rebellious Jukebox»

ma memore anche di altri momenti dimenticati e

apparentemente fuori contesto, come Stone Roses

e EMF «Cosa? ��������������������������������

You’re Unbelievable??? Unbelievably Shite!!!»

Nonostante le grasse risate di Don, l’ascolto della

prima metà di Master Beat sembrerebbe dire il contrario. Cioè che a stratificarsi nel background di

gruppi come questo sia una infinità di riferimenti

più o meno consci agli stessi autori e che si riverberano in maniera latente nelle loro composizioni.

Ecco così che dalle impalcature noise-rock in sovrapposizione emergono moloch apparentemente

estranei come le aperture jazzy, i fiati che impreziosiscono e screziano il suono rendendolo schizoide, il motorik krauto che si accende all’improvviso

oppure sorprendenti fascinazioni per drum’n’bass

e musica africana. Se la prima trova giustificazione nelle parole di Don «tempo e ritmo sono controllati dal basso e dalla/dalle batterie…puntiamo

sempre a beat dancey, un po’ come la d’n’b made

in UK» la seconda sottolinea l’aspetto sciamanico

che alcuni momenti più dilatati sembrano evocare:

«Fondamentalmente siamo rockers che ascoltano

underground noise shit e punk, ma amiamo ballare

con James Brown, soul music, Motown e non è una

novità dire che la musica nera, africana è la migliore musica sulla terra. […] Mi piace ascoltare musica

africana come Konono N.1, e recentemente l’etiope

Mahmoud Ahmed. C’è così tanta musica africana

che devo ascoltare che spero, col tempo, possa influenzare gli AB».

Stefano Pifferi

Turn On /

11

dell’album di debutto

degli islandesi Hjaltalín, disco che ben

fotografa la condizione

di ebbrezza cui sopra,

Sleepdrunk Pop

anche da un punto di

vista musicale. Ci si

trova allora davanti, in

quest’album, a canzoni

con massime variazioni

in tempi e mood, uso

di ampia strumentazione tra indie rock e pop

orchestrale, e insieme

un senso di estrema rilassatezza da festa tra

amici, in cui si passa

agevolmente da uno

stato a un altro, dall’euforia alla rilassatezza

alcolica e così via. Con

una leggerezza piacevole e easy derivata dallo

stare bene insieme, anche musicalmente. E in

questo, una non scontata complessità musicale.

D’altronde, l’apparente

facilità del pop è cosa

difficilissima da ottenere, si sa, frutto di intuizioni e talento nonché

di fortunate e magiche

alchimie. Chi sono allora questi newcomers del

Leggerezza e ironia, chamber indie pop e catchyness le caratchamber pop nordico lo andremo scoprendo man

teristiche degli Hjaltalín, nuova scoperta islandese.

mano, basti dire intanto, per ribadire il carattere

di loro (apparente) easyness, che il gruppo messo

La definizione di sleepdrunk in slang inglese così

su nel 2006 da Hogni Egilsson, fresco di studi di

recita: “Lo stato, dovuto alla mancanza di sonno, in

composizione, songwriter cantante e chitarrista di

cui si è talmente stanchi che le inibizioni si abbassano

Reykjavik, nonché deus ex-machina del gruppo,

e i processi cerebrali si affievoliscono, proprio come se si

è in origine destinato a un’unica esibizione. Evifosse ubriachi”. E Sleepdrunk Seasons è il nome

dentemente le cose vanno meglio del previsto e il

©Leo Stefansson

Hjaltalín

12

/ Turn On

combo variegato, che oscilla dalle otto alle dieci

persone, prosegue la sua attività. Accanto ai tradizionali chitarra basso batteria piano e tastiere,

si affiancano i meno usuali fagotto, tromba, trombone, corno francese e clarinetto, e i più consueti violino, violoncello, fisarmonica, harmonium,

banjo. E la voce imperfetta ma efficace di Hogni,

un misto di Jónsi dei Sigur Ros, Antony e Jens

Lekman, doppiata dal lato femminile di Sigga (Sigríður Thorlacius), contribuisce a creare una definita alchimia di gruppo nonché un vero e proprio

tratto distintivo armonico. Siamo dalle parti di un

chamber pop impetuoso ma lirico molto vicino ai

primi Arcade Fire, ai quali cominciano a essere

ben presto paragonati. Il solito passaparola su Internet fa il resto, anche se il gruppo oggi non ama

definirsi, con il senno di poi e con una certa punta

di snobismo, “una internet band tipica”.

L’incontro con il Morr-iano Benedikt Hermann

Hermannsson alias Benni Hemm Hemm segue di

lì a poco (e non si possono non notare le più che

evidenti affinità tra le due band), mentre si cominciano a porre le basi per il disco d’esordio.

Intanto il gruppo si tempra massicciamente dal

vivo, e qui la formazione varia di numero a seconda delle esigenze e delle occasioni. Una mini orchestra la loro, che fa musica ben presto definita

dalla critica locale “beautiful eclectic powerpop”,

con descrizioni del tipo“suonano come se i Teletubbies avessero deciso di formare una band”, per

il loro aspetto elfico e il potere immaginifico ma

d’impatto delle liriche.

A dicembre 2007 esce in Islanda il debutto Sleepdrunk Seasons, prodotto da Hermannsson insieme a Gunnar Tynes dei Múm, ed è da subito

la consacrazione in patria, dove ricevono nel corso

del 2008 numerosi riconoscimenti. Album d’esordio che nei primi mesi del 2009 è pubblicato nel

resto d’Europa.

Accade così che le fredde brume dei ghiacci nordici producono calde melodie laddove non ti aspetteresti, un equilibrio perfetto tra una base melodico ritmica beachboysiana e un’orchestrazione

variegata, con uso massivo di cambio di tempi, alla

maniera di mini suite tematiche (Goodbye July,

cantata per metà in inglese e per metà in islandese)

o colonne sonore classico-orchestrali (Kveldúlfur).

Una passione nemmeno troppo nascosta per Bacharach e Hazelwood così come per la musica colta traspare da subito. Ed ecco ancora Jens Lekman

e i Decemberists incontrare le voci e le variegate

orchestrazioni degli Steely Dan (Traffic Music),

mentre gli ultimi Sigur Ros pop si uniscono alla

sensibilità Antony (The Boy Next Door). Non sorprende quindi incrociare anche il barocco meno

melodrammatico dei canadesi Stars (Debussy,

Selur) e dei Belle & Sebastian più malinconici

alla Drake (nell’intensa e melodica The Trees Don’t

Like The Smoke). Nonché il pop eclettico degli Hidden Cameras e la complessità dell’immancabile

(da citare in questi casi) Sufjan Stevens.

L’unità tematica si ritrova anche a livello contenutistico; Sleepdrunk Seasons può essere definito

un “concept album” atipico, ricco com’è di spunti

ecologisti espressi anche in modo giocoso e non

forzato (così in The Trees Don’t Like The Smoke: “Put

that cigarette out for the trees/ and if you’re so sure that it’s

alright, then why don’t you say it out loud to the trees?”),

dettagli cinematici ed impressionistici alla maniera di una soundtrack, anche se molto spesso, più

che le parole, piuttosto centellinate, è il carattere

prettamente evocativo della musica ad esprimersi

pienamente.

Un gruppo potenzialmente in grado di dare molto

e ce lo dirà il tempo a questo punto. Intanto non

si può non godere, ancora una volta, delle melodie

cristalline e della magia del loro pop.

Teresa Greco

Turn On /

13

dälek

Off -Hop

- Marco Braggion

Il ritorno del doom per due degli hip-hoppers più duri del momento. L’uscita del nuovo album e qualche riflessione sulla contemporaneità direttamente dalla strada. dälek: il nuovo

incubo dal New Jersey.

C

os’è diventato l’hip-hop? I Dälek ne parlano

nel loro nuovo album Gutter Tactics (recensito in questo numero): il genere è un magma

ribollente che attinge da qualsiasi fonte sonora o

linguistica. La voglia di innovare non si è affievolita. Il duo -formato dall’MC Will Brooks e dal

produttore Oktopus (coadiuvati nella prima parte

del loro percorso dal turntablista Still)- è attivo dal

1998. I due si trovano immersi fino alla gola nella pre-millennium tension profetizzata dal santone Tricky. Era la stagione del doom: etichette che

proponevano un hip-hop ‘sperimentale’, avant. I

nomi sulle copertine dei giornali musicali erano

Anticon, El-P e cLOUDDEAD. I drones del rock

e dell’elettronica, che avrebbero fatto la fortuna dei

14

/ Tune In

Radiohead, sfociavano improvvisamente nel ritmo

urban per eccellenza. Oggi che di mesh ne siamo

pieni, queste estetiche suonano normali, a tratti

scontate. E non ci sorprendiamo più degli accostamenti inusuali. Il problema è uscire dal binario pur

restando vicini all’ortodossia del genere. Senza ovviamente perdere la reputazione. Fedeli alla staticità

che premia solo i più decisi, i più ‘massicci’, come si

dice in gergo.

Il duo da Newark (New Jersey) esordisce con una

pletora di collaborazioni ed EP. Il primo è Negro,

Necro, Nekros EP (1998). Un esperimento che

esce dalla stagione post-hardcore e che si fonde

con le estetiche cut’n’paste della Mo’ Wax e con lo

Shadow più illuminato. Ma è in combo con Tech-

no Animal nel Megaton & Classical Homicide

EP (2002) che si avverte un segnale forte. Quattro

tracce che mostrano la ‘shape of hip-hop to come’,

la visione futurista che è ancor oggi il loro biglietto da visita: suoni lunghi, drones alieni mescolati a

ritmiche old school. Vecchio e nuovo che collidono per far avanzare lo stile. Lo stesso anno, dopo

quell’antipasto che ci aveva fatto venire l’acquolina

in bocca, arriva il botto.

L’album sulla lunga distanza si chiama From Filthy Tongue of Gods and Griots. Divinità e cantori africani sono la giusta cornice per entrare in

una visione che ancor oggi spaventa per la potenza

e per la freschezza del suono. Bordate del calibro di

Spiritual Healing hanno la cattiveria del metal melvinsiano e la grazia della strada, tracce lunghe come

l’incubo Black Smoke Rises ci fanno capire che non

c’è compromesso. Il duo ha già il suono in tasca.

Ha già in mente le visioni electro-ambient dei Boards of Canada, mescolate a suoni industriali à la

Nurse With Wound e a un vago sapore etnico che

non si eclissa in sterili elitarismi. L’esordio li lancia

sull’olimpo delle classifiche; li si cataloga come hiphoppers solo perché vengono usate le basi in quattro. Ma sotto il vestito (ritmico) c’è molto di più.

Due anni dopo li troviamo infatti al fianco dei

Faust. Il combo krauto che va oltre la storia del

rock. In Derbe Respect, Alder (2004) esplode

la visione affine al sentire europeo. E non sai chi

stia facendo cosa, se i maghi della psichedelia si

stiano prendendo gioco dei pischelli americani o

se proprio qui l’hip-hop si stia rivoluzionando nello sgretolamento di tutte le certezze; perché non

c’è un pattern ritmico che segni la strada, non c’è

un minuto in cui possiamo sentirci sicuri di quello che succederà. Più che un disco, questo split ci

conferma il fatto che i ragazzi non scherzano. Da

qui in poi non è più solo old school. Si passa alla

maturità.

Absence (2005). Il disco che fa i conti con i classici. La pietra che scava nella storia hip-hop e che

inserisce la freschezza degli esperimenti sonori.

Un lavoro coraggioso: proprio quando l’attenzio-

ne sta calando sulla scena, la crew si fa notare con

l’arte della calibratura perfetta di vecchio e nuovo.

Il rapping incazzato dell’MC che si districa attraverso muri chitarristici in Asylum e i sample cupi

nell’inno che è Culture for Dollars; le cronache dal

dopobomba narrate nell’ambient sinuosa della titletrack o nei paesaggi glitch di Koner ci fanno capire la qualità di un combo che non ha mollato la

corda davanti al compromesso e che sa di poter

scuotere ancora per molto il pianeta del ritmo.

Poi la strada è tutta in discesa. Nel 2007 Abandoned Language e la raccolta di B-sides Deadverse Massive consacrano il gruppo come alfiere di

una ortodossia creata sul campo e sul palco. Gente

che si è costruita faticosamente un seguito, senza

aver bisogno di sponsor o di raccomandazioni.

Scostanti, scivolosi e sfuggenti. Data l’impossibilità della catalogazione, l’anarchia nella scelta della

proposta sonora è ormai d’obbligo. Loro sanno di

dover fare quello che sentono senza dover rendere

conto a produttori o a etichette. Solo a se stessi e a

noi che li seguiamo. A noi, fan stupiti che ci siano

ancora delle sorprese dietro la grancassa e l’hi-hat.

Per toglierci gli ultimi dubbi siamo andati a sentire direttamente uno dei protagonisti. L’intervista

telefonica con l’MC Will Brooks in esclusiva per

SentireAscoltare.

Con il tuo lavoro hai cambiato la prospettiva che guarda all’hip-hop. Il genere oggi

è difficilmente definibile dai critici. Pensi

di aver spostato il limite musicale o di aver

mantenuto le radici?

Per me l’hip-hop è quello che faccio, quello con cui

sono nato e cresciuto, è la mia cultura. Scelgo suoni differenti rispetto ad altri artisti, ma l’hip-hop è

sempre stato questo, è sempre stato così: spostare i

limiti e usare suoni nuovi. Poi è anche diventato un

affare commerciale, ma sicuramente queste operazioni non servono a creare cose nuove.

L’hip-hop è nato come una cosa di strada e

-come dici tu- poi è passato anche al comTune In /

15

merciale. Sì è persa definitivamente la realness?

No. C’è ancora. Penso che l’hip-hop rimanga comunque hip-hop, cioè questa evoluzione non mi

sorprende. Puoi trovare buona musica anche nella

parte commerciale, e anche ovviamente nella parte

underground.

In Europa ci

sono molte crew

che stanno mescolando suoni

diversi:

banghra, hip-hop,

electro,

etc.

pensi che questo mix di suoni

sia la next-bigthing?

Mixare i suoni è

quello che io chiamo hip-hop! Non

c’è niente di nuovo.

Scoprire nuovi suoni e metterli assieme

in una canzone. Il

cuore dell’hip-hop

è sempre stata la

scoperta di sample

da dischi o da film

e il loro riassemblaggio. Pensa alle

prime canzoni. Venivano usati anche samples dei

Kraftwerk: è la mentalità che sta da sempre dietro

l’hip-hop.

Il mood che sta sotto alle tue canzoni è

sempre molto oscuro.

Secondo te si connette con il dubstep?

Ascolti dubstep?

No, non molto.

16

/ Tune In

Pensi che questo modo che hai di descrivere la realtà sia condizionato dai tempi in

cui vivi?

È una domanda soggettiva, dipende sempre

dall’esperienza di ognuno, da che tipo di vita vivi,

da dove provieni.

Ascoltando il tuo

nuovo album ho

percepito due

prospettive diverse. Una più

focalizzata sul

suono e l’altra

sui testi. Come

lavori? Che cosa

influenza cosa?

Dipende da canzone a canzone.

Ma

comunque

non è il suono che

influenza i testi o

viceversa. Si tratta di costruire una

canzone nel suo

complesso. I testi

e la musica si influenzano a vicenda. Ovviamente i

testi sono importanti, ma allo stesso tempo riflettono

il mood dei suoni.

Nessuna delle due

componenti prevale sull’altra. Non ci sono regole

ben definite.

L’album è su Ipecac, l’etichetta di Mike

Patton. Perché hai scelto questa etichetta?

Conosci Patton o lavori con lui?

Non ho mai lavorato con lui ma penso che la sua

etichetta sia “open minded”, dà all’artista tutta

la libertà che vuole. Puoi fare ciò che vuoi, quin-

© Alexandra Momin

di penso sia una buona opportunità lavorare con

un’etichetta del genere.

Nei tuoi album parli spesso anche di politica. Scusa l’ovvietà della domanda, ma

cosa ne pensi di Obama? Pensi che ci sarà

davvero un cambiamento?

Probabilmente è significativo. Penso sia grande

che sia stato eletto Obama. Ma nello stesso tempo

non penso che un presidente possa cambiare così

tanto in 4 anni. Sono felice e orgoglioso, ma non

sono stupido. Non penso che una persona possa

cambiare l’intero sistema.

Pensi che la tua musica ‘politica’ possa

cambiare qualcosa? Perché scrivi se il sistema non cambierà?

Non la vedo come musica ‘politica’. La ragione per

cui scrivo musica è perché ho bisogno di qualcosa per esprimere le mie frustrazioni, i miei sogni o

altro. Non penso che con questa musica cambierà

qualcosa, Se la gente cambia ascoltandola certo

sono il primo ad essere contento, e questa è una

delle qualità della musica, ma non è lo scopo con

cui la scrivo.

Verrai in Italia per un tour?

Certo, ci sono stato qualche mese fa e di sicuro ci

tornerò! Non so ancora quando, ma sta sicuro che

tornerò.

Molte delle tue canzoni sembrano musica

adatta per qualche film. Hai mai pensato

di scrivere colonne sonore?

Certo! Abbiamo già fatto qualcosina e probabilmente nel futuro scriveremo qualcos’altro per

film.

Hai qualche progetto per il futuro? Un nuovo album?

Abbiamo due album su cui stiamo lavorando, ma

adesso siamo in tour, quindi torneremo a lavorarci

da marzo fino alla fine dell’anno.

Tune In /

17

Circlesquare

Berlin Emotronica

18

/ Tune In

Marco Braggion

M oments

L

in love

a lacrimuccia sul dancefloor ci mancava. Che

siano le tonnellate di break o di acidità ad averci un po’ saturato le notti sul dancefloor non lo possiamo dimostrare, ma il riprendere in mano le briglie della melodia di tanto in tanto ce lo possiamo

pure concedere. Dopo essere stati prigionieri delle

camere dubstep e dell’ambient da decompressione

ci mancava l’emozione. Ovvero il sentimento tutto

80 che due decadi fa veniva sprimacciato con tonnellate di paillettes sulle classifiche del pianeta e sugli aperitivi della Milano da bere. Quella sensazione

è mutata dopo il crollo del muro, nelle camerette

che la Morr ha abilmente nutrito con le sue sonorità; il cuore pulsante che nella disco di classe è sempre stato soul (vedi l’ultimo paladino Erlend Øye),

nella bianchissima Europa da un po’ di tempo non

trovava più casa se non in qualche uscita infelice e

ripetitiva.

Gli alfieri di quelle cavalcate epiche sono gli Apparat e i Röyksopp (nord e ancora nord). La loro è

una visione che colpisce la pancia e che punta sulla

voce. Con i primi si recuperano le lezioni tecniche

di warpiana memoria, remiscelate nelle vocals che

bilanciano il diabolico battito in quattro. Un intimismo che non si guarda le scarpe, ma che alza la

testa e fa vibrare. Cose che scuotono, come l’Arcadia (nella storica versione remiscelata dai Telefon

Tel Aviv), un mondo ideale da cui non vogliamo

scendere, o quell’inno che è da sempre uno dei capisaldi del minimalismo: Queer Fellow (magari nella

versione con Ellen Allien). Con i secondi invece

andiamo in direzione pop, quella perfezione che

ci annienta perché non ha una direzione, bensì la

sensazione romantica delle pianure sconfinate, gli

abissi che solo dal nord Europa si possono ammaestrare. I vuoti e i silenzi di una terra che non ti regala niente. La meditazione che ti porta a cercare

nuovi universi nel tuo io.

Dopo i fondatori, lo scettro passa a quel Patrick

Wolf, il nuovo Bowie, che qualche anno fa ha

sorpreso le piste da ballo e le passerelle di mezzo mondo. Un’estetica fatta di synth pop almon-

diano remiscelato rave e dunque step che guarda

furbescamente al rock mentre dal taschino spunta

l’electro da cameretta che fa zero zero come non

mai. Cose che fanno innamorare le girls e che fanno arrossire i boys (ma anche no). E da qui sarà

anche (vedi il riferimento al Duca) sempre più stile.

Sempre più fashion.

La parabola romantica è sempre al confine col

kitsch, perché se non la si prende sul serio la melancolia sovrasta chi la canta, eppure quando qualcuno riporta i remi in barca e sa il fatto suo, allora

si sbanca. Un nome. Kings of Convenience.

Ovvero saper guardare furbescamente a Simon &

Garfunkel, fotografarsi slavati sixties style, apparire

sempre in coppia. Aggiungi qualche color pastello

e qualche atmosfera fumè, l’aria distaccata di chi

sa far parlare di sé entrando di diritto nel magma

pop, magari con qualche esotismo nerdy che ricorda la canzone d’autore ed è fatta, specie se la metà

della coppia di Bergen è il citato Øye, uno che da

solo si è consacrato ‘The Voice’ in fatto di singing

disco pop, salvo ora ritrovare una sua dimensione

suonata con Whitest Boy Alive. Sempre nerd ma

indie soul appalla.

E poi, continuando la passerella, ancora gli Air e gli

esperimenti di eccellenza di Darkel. La francesità

che non è solo confinata al touch da ballare, ma che

sforna icone che stanno in piedi da sole sul palco.

Gente che fa (la) scena. Giacca e occhiali uberchic

che si fanno chiamare Sebastien Tellier. Le sue

rimembranze che pescano (ancora) dall’immaginario gainsbourghiano ma alle quali s’aggiungono

glitch e tastiere, una tradizione vieppiù rivisitata di

macchine e cuori che chiamale se vuoi emo perché

parliamo di una combriccola eterogenea di personaggi che puntano altezza petto e vivono senza

troppi bassi, senza il fumo dei tombini NYC. E sono

gli artisti più posh di tutta la ciurmaglia soul d’oltreoceano, prescindono dalla street culture e amano lo studio di registrazione. A molti piace questo

atteggiamento snob. Un po’ retrò, un po’ cool che

appunto ‘fa fico’, sicuro di accaparrarsi la copertina

o la prossima passerella di turno. A parte Wolf e

Tune In /

19

Øye, vecchi artisticamente ma non di passaporto,

l’età anagrafica va sotto il ’76 e, a guardar bene, di

nuovi adepti non ce ne sono poi molti.

Fino a ieri. Oggi infatti giriamo tra le dita la confezione cd di nuovo ragazzo dal cuore d’oro. Jeremy Shaw in arte Circlesquare.

Q uadrare

il cerchio

È la !K7 del benemerito Herbert a portare sulla

bocca di tutti questo ragazzo canadese. L’etichetta berlinese torna sulle orme del mid-tempo e ci fa

ricordare in un deja vu estraniante le mitiche Sessions di Kruder & Dorfmeister. Paragonare il nuovo pupillo ai due DJ non è esagerato. Anche loro

ci davano di elettronica e di digitale, ma sapevano

distillare l’essenza che punta allo stile direttamente

dalle menti dei remixatori. Quelle tracce che trasudavano un calore mai provato e che stavano bene

nei salotti dei parties più patinati.

Dopo quasi 10 anni, lasciamo da parte il piatto e ci

andiamo di analogico. Si torna in studio ma si suona e si canta. Perché Jeremy non fa il solito disco

impostato sul 4. Jeremy ci fa respirare con vocalizzi

fluidi, senza salti, una melodia cullante e piena di

riferimenti dark-gothic in stile Close To Me. I Cure

pop delle basi synth lanciate all’immortalità.

Lui arriva dal Canada e si racconta al telefono dalla capitale tedesca. “ho vissuto a Vancouver per quasi

tutta la mia vita dove era molto difficile per la mia band

andare in tour. A Berlino ho avuto piena libertà d’azione”.

E infatti, in Europa, si tuffa mani e braccia in un

ricordo post Modest Mouse filtrato con l’electro.

Di fatto un ripristino degli strumenti in chiave minimal ma con radici non proprio indie. “La mia è

una minimal con elementi acustici, ma penso che l’influenza maggiore provenga dalla musica folk. Gente come Leonard Cohen, più che gruppi indie. Forse qualcosa di minimal techno e di drum’n’bass, ma il riferimento principale

è sempre Cohen. Più folk che elettronica”. E la trama si

infittisce: Shaw viaggia infatti attraverso i territori più disparati, elettronica e mesh innestati nella

post-minimal. Un cuore che pulsa dark-folk e tutto ciò si riflette nella produzione di Songs About

20

/ Tune In

Dancing And Drugs (SA N°50), un album nato

dalla collaborazione triennale con Colin Stewart.

“Lui ha uno studio a Vancouver (The Hive). Ha lavorato

con i Black Mountains, i New Pornographers e altre

band valide. Visto che volevo usare molti suoni di batteria e

di chitarra registrati dal vivo nel mio ultimo album, lavorare

con lui è stata la scelta più ovvia. Lo conosco perché ho un

amico che stava in una band negli anni 90 (i Beans, una

band post-rock) a Vancouver. Loro registravano sempre in

quello studio, così l’ho incontrato”.

Acustico barra elettro sembrano essere il marchio

di fabbrica delle produzioni Circlesquare. Già in

Pre-Earthquake Anthem (Output Recordings,

2003) senza troppo clamore aveva mescolato Badalamenti e Joy Division, eppure nel lavoro a sorprendere è la semplicità e la freschezza.

“Non so se sono più minimal o acustico. Dipende dal giorno

della settimana [ride]. Ascolto sicuramente più rock’n’roll.

Se dovessi fare la top ten dei dischi di sempre, penso ci metterei solo un album di elettronica pura. Ma penso che dal

punto di vista estetico, visto che lavoro molto con tools elettronici, sono più orientato verso l’electro. Non so, in fondo

quello che mi piace sono le belle canzoni”. L’ago della

bilancia, insomma. Tanto per capire cosa ha in testa ci dice che ultimamente sta ascoltando molto

“i Deerhunter, Conrad Black e dei remix di Patrick Wolf ”. Un bel miscuglio di electro mutante

ma sempre con le canzoni là a farla da padrone.

Si torna a cantare gli diciamo e lui risponde sicuro

sul fatto che corsi e riscorsi tra disco e non disco

dell’elettronica cantata sono normali. Del resto

le pietre miliari restano i grandi gruppi. “Sono un

grande fan dei Depeche Mode. E penso di avere una strategia simile agli Apparat o B. Fleischmann. In poche parole

usare lo sile techno nella musica pop”.

Avremo modo di vederlo anche in Italia (sarà probabilmente da supporto ai Junior Boys) e di sentirlo in un prossimo remix per Matthew Johnson e

Patrick Wolf a cui sta lavorando.

Insomma, da quanto abbiamo capito questo SADAD

è uno dei punti di svolta per la Berlino minimal. Basta con le tastierine. Torniamo a quei cari e vecchi

amplificatori analogici e rilassiamoci. La lampada

in copertina ci ricorda il modo di aspirare la metanfetamina, che appunto molti ragazzi americani inalano usando pezzi di lampada rotta. Un ritorno al

sintetico da camera. Per il nuovo sballo ritorniamo

tutti a sognare sul materasso. Songs… è la miccia che

scatenerà la rivoluzione. Ne siamo sicuri. Segnatevi

l’appuntamento al Fabric, il 24 gennaio.

Tune In /

21

Mimes Of Wine

Immagini

in movimento

-

22

/ Tune In

Stefano Solventi

Il pianoforte e la voce di Laura Loriga tornano a casa portando in testa e nel cuore immagini di altri tempi e altri spazi.

La California, Parigi, Bologna: un triangolo tanto improbabile quanto plausibile oggi che nulla è incolmabile, che tutto è

mobile, in ogni direzione/dimensione. Una sfida difficile ed esaltante per chiunque abbia voglia di catturare queste immagini

in movimento.

U

n fantasma si aggira nell’occidente globalizzato, atomizzato, apolide. E’ un’inquietudine

febbrile, è un andare avanti comunque anche se di

colpo non riesci a vedere la strada, è un voltarsi che

spedisce i rimpianti e le angosce in un futuro che

sai irrinunciabile. Irreversibile. Forme e movenze

antiche imbastiscono teatrini di sconcertante modernità. Di cui senti l’urgenza ora e qui. Lo hanno chiamato pre-war folk, ma è un’etichetta che

si è presto rivelata angusta rispetto alla ricchezza

espressiva di una Joanna Newsom, dell’immancabile Devendra Banhart, delle ineffabili Cocorosie e persino di una PJ Harvey inaspettatamente – ma emblematicamente - gothic.

Pensavo questo ascoltando l’ep d’esordio dei Mimes Of Wine, moniker dietro cui agisce Laura Loriga, pianista e cantante, nata a Bologna (dove ha

fatto parte dei post-rockers Lanark) ma con base

anche a Parigi e in California (dove ha dato vita al

trio elettroacustico While They Sleep..).

Impressiona la forza e la complessità ammaliante

dei pezzi, di cui lei stessa è autrice. Il piano e la

voce si dannano in un’interpretazione senza sconti, strattonati tra allucinazioni folk-blues da camera, perniciose fatamorgane post-jazz, in un frullare

di percussioni e ottoni, tra imprendibili folate elettroniche, nell’andirivieni di corde che ghignano e

carezzano. Un sound notevole, sviluppato dall’incontro con Enzo Cimino dei Mariposa e Adriano Modica (un altro di cui varrebbe la pena parlare), quindi con Francesco Begnoni e Zeus

Ferrari, già Juniper Band e You Should Play

In A Band. Soprattutto, c’è la sensazione di qualcosa che sta ancora crescendo, in bilico tra antico

insopprimibile e futuro prossimo. Non potevamo

lasciarci sfuggire l’occasione di intervistarla.

Mimes Of Wine è un modo per nasconder-

ti dietro ad un progetto o unprogetto da

perseguire oltre al tuo essere musicista e

cantante?

Una cosa ha portato all’altra. Nascondermi dietro ad un nome che non è il mio ha forse messo

la musica un po’ in primo piano rispetto alla mia

persona, e questo mi ha aiutato perché volevo che

chi avrebbe fatto parte di Mimes of Wine con me

si potesse sentire libero di giocare con forme ed

elementi quanto me. “Mimes of Wine, apocalypse sets

in..” sono i primi due versi di una poesia scritta da

un mio amico, Amir, e ancora adesso mi piacciono

ogni volta che li penso.

Francesco e Zeus della Juniper Band sono

oggi con te nei M.O.W., in passato hai lavorato con Enzo Cimino dei Mariposa e

Adriano Modica: tutta gente in cerca di

sonorità desuete però non estreme, selvatiche ma ad altezza d’uomo, tra frugale e

sperimentale. Quanto sono stati difficili, e

perciò preziosi, questi incontri?

Tutti questi sono stati e sono ancora incontri preziosi. Per quanto diversi possano essere l’approccio

di Francesco e Zeus da quello di Enzo o Adriano,

tutti loro sono stati disposti ad ascoltare molto fin

dal principio, e a venirmi incontro ognuno a modo

suo moderando a volte le mie scelte, e a volte rendendole meno consuete. Con Enzo ed Adriano ho

cominciato ad apprezzare il suono di ogni singolo

campanellino, corda, respiro, rumore, e a mettere insieme le cose partendo da elementi piccoli, a

volte a malapena udibili. Questa parte mi ha appassionato molto, infatti anche ora quando compongo da sola utilizzo lo stesso metodo.

Con Francesco e Zeus invece ho imparato come si

possono creare delle atmosfere che accompagnino

ogni pezzo dall’inizio alla fine, come creare soliTune In /

23

dità, e come sentire strati di suoni diversi influenzarsi a vicenda e impregnarsi l’uno dell’altro come

spugne una sull’altra. Non ci sono state grandi

difficoltà in nessuna di queste circostanze, forse

perchè abbiamo sempre cercato subito un punto

di comunicazione da cui partire. Il fatto che tutti questi musicisti siano sempre pronti a cercare il

suono giusto per ogni particolare, avendo anche

cura del significato che questi possono assumere

a livello di ascolto immediato, credo abbia aiutato

nella creazione di zone d’intersezione con il lavoro

che io avevo fatto da sola.

Credo ci sia ancora molto da poter fare con ognuno di loro, in un futuro più o meno prossimo..

Hai vissuto a Parigi, a Santa Barbara in

California, a Bologna. Che conseguenze ci

sono sulle tue coordinate artistiche?

In California ho incontrato musicisti che sono anche ora molto importanti per me a fianco di quelli

italiani, e che mi supportano anche quando sono

qui. Se ho imparato un po’ a stare su un palco, a

trasmettere tutto il possibile, a farlo con semplicità

e poca paura lo devo a questo strano paese, a San

Francisco e Los Angeles, che negli ultimi due anni

mi ha fatto impazzire dandomi però tantissimo. L’

ottimismo, la creatività, e l’apertura dei musicisti

che ho ascoltato e conosciuto hanno influenzato

ogni cosa che ho scritto, e buona parte dell’album

è stato pensato lì.

A Parigi ho fatto molti meno concerti ma ho camminato molto. Mi veniva voglia di fermarmi e

scrivere tutto il tempo, pensando a tutti quelli che

sono passati per quelle strade prima di me. Infine

ho portato via con me un pochino di swing... Bologna è casa, e credo che in fondo parta tutto da qui,

dalla decisione di comporre cose mie, fino al tipo

di sonorità che finora ho scelto. Non ho raggiunto

una grande saggezza, però ho cominciato a pensare che forse la musica davvero può non avere territorio e che può diventare davvero quello che si

vuole, almeno in parte.

Nel tempo mi è venuta la voglia di scrivere mille

24

/ Tune In

cose vicine a generi, posti e persone diverse, e Mimes of Wine è il risultato della combinazione di

alcuni di questi tentativi.

Le canzoni del tuo ep mettono il dito nella piaga tra avanguardia e tradizione, con

tutto quel che sta nel mezzo. C’è margine

di manovra per sentirsi popular? Ovvero:

quando fai musica ti rivolgi al più vasto

auditorio possibile o ti senti destinata ad

un pubblico di nicchia?

Spero che questa piaga non sia così dolorosa, e che

ci sia molto spazio tra questi due estremi per me

come per molti altri. Non riesco a immaginare un

pubblico di nicchia, forse perché non saprei bene

con che criteri definirlo. Mi piace pensare che ci

sia ancora voglia di ascoltare (anche perché questo

mi da molta più voglia di scrivere e di fare del mio

meglio) e ho fiducia nelle orecchie altrui, come

credo ne abbiamo avuta tutti i musicisti che ammiro di più, cercando di creare la musica che volevano sentire.

Tra le Newsom e le Hyvonen, lanci evidenti

allusioni alle performance saturnine della

Galas e della prima Harvey. Poi c’è quella

fregola jazz venata bossa che ammicca al

post moderno di una Cibelle. Cosa ho azzeccato? Cosa ho colpevolmente lasciato

fuori?

Vedo anche io alcune di queste somiglianze che

perciò mi sembrano azzeccate, però la maggior

parte delle mie allusioni sono tuttora inconsapevoli. Di alcune mi sono accorta dopo aver scritto, su altre mi stai facendo riflettere ora tu... Mi

sono riseduta al piano dopo anni passati piuttosto

lontano da strumenti acustici e voci femminili (PJ

Harvey è una delle eccezioni, con Kim Gordon,

Patti Smith, Kazu Makino), e ho cercato di rielaborare i suoni e i ritmi a me familiari con piano

e voce, usando soprattutto la seconda nel modo

più naturale possibile.

Anche ora se invento una linea di basso mi capita

di pensare più che altro ai Morphine o ai June

of ’ 44. Da allora però, continuando a cercare,

trovando di più, e ascoltando in particolare Nico,

Nina Simone, Mary Timony, Lotte Lenya,

Vashti Bunyan, Meredith Monk, e ancora PJ

Harvey (White Chalk mi piace molto e lo sento

effettivamente vicino a me) la mia prospettiva si è

arricchita. Di Diamanda Galas ammiro molto

la forza sia sonora che di presenza e la capacità

di trasmettere, di Cibelle l’inventiva e la capacità

di incollare insieme mille cose diverse con totale

naturalezza.

a quattro mani per cortometraggi e piccole compagnie di danza. Sono curiosa di vedere che cosa

può venire fuori lavorando a contatto con altri e

con le loro parole, gesti e luci, con immagini in

movimento.

L’immediato futuro sarà targato M.O.W. o

ci sono altri progetti in cantiere?

Come prima cosa vorrei portare Mimes of Wine

in giro dal vivo il più possibile, e portare avanti il

materiale che sto scrivendo ora e che mi piacerebbe presentare. Da poco mi è stato proposto come

“side project” di scrivere piccole colonne sonore

Tune In /

25

Nuovi

Corrieri

Cosmici

Non è la prima volta che la Grande Musica Cosmica diventa oggetto di revival. Oggi ci sono però differenze sostanziali.

Quei suoni, quelle tecniche, quelle atmosfere risuonano nei dischi degli ultimi mesi senza che necessariamente si tratti

di tributi. È diventato uno stilema, un linguaggio trasversale, come tutto il krautrock. Non si tratta di rielaborazioni

del prototipo Irrlicht; ecco a voi i Nuovi Corrieri Cosmici che parlano come quelli di ieri.

26

Gaspare Caliri, Antonello Comunale, Stefano Pifferi; con contributi di Gianni Avella

/ Drop Out

K rautrock - resampler

C

os’è il krautrock? è la musica tedesca dei

primi anni Settanta. Definizione pacifica,

palese, paleontologica, parziale. Eppure

la sua diffusione non ha una storia limitata a quegli anni. Il suo modus operandi, anzi, come vedre-

mo, i suoi due modi principali di fare musica, si

sono raddensati attorno a certa musica degli anni

Novanta, da un lato nel post rock che lo ha rivalutato esplicitamente, dall’altro negli usi e nelle strumentazioni dell’ondata elettronica che fece capo

al suono Warp.

Di fatto conosciamo le prime vicende del genere

anche grazie ad alcuni contributi ad hoc, come

il sempre citato Krautrocksampler di Julian

Cope, che da giovane, come si legge nel libro, era

un “avvertito”, uno di quegli eletti – neanche troppo pochi, in realtà – che in Inghilterra, nel passaggio tra Sessanta e Settanta, seguivano la scena

di quello strano rock tedesco che non tutti reggevano, a fianco del quale solo alcuni riuscivano a

stare, senza annoiarsi o cercare il calore dei suoni

tradizionalmente blu.

In realtà il krautrock ebbe in Inghilterra una diffusione nient’affatto limitata, selezionò cioè parecchi

“avvertiti” – spesso adolescenti - che compravano

le nuove uscite Polydor a scatola chiusa; successe persino che alcuni dischi – i Faust siano da

esempio – uscirono prima in Inghilterra e poi in

Germania, cioè prima in quel paese che era diventato il “mercato” principale e poi nella “madrepatria”. Questo per dire che il rapporto tra apertura

e chiusura nella diffusione del krautrock – dentro

e fuori il territorio tedesco - ha una storia lunga;

anzi, ha una storia che inizia assieme a quella stessa del krautrock, e che forse dovremmo abituarci a

considerare sovrapponibili.

Se volessimo proprio mettere una conclusione parziale di quella liaison anglo-tedesca citeremmo con

rapidissima sicumera la vicenda dei This Heat,

che importarono ad Albione il krautrock più industriale, macchinino e meccanico, e finirono per

essere a tutti gli effetti dei krautrocker, anni dopo

le prime note della kosmische, nonostante la mancata provenienza tedesca. Tutti appena sentono il

loro nome pensano al kraurock. Abbiamo con loro

il primo esempio forse dell’inesattezza dell’equivalenza kraut uguale Germania. E però a dirla tutta

tale fatto non è neanche particolarmente rilevante

Drop Out /

27

o interessante.

Il sampler krautrock di Cope è in realtà la narrazione dell’avvicinamento alla musica tedesca, cosa

che poi si è riflessa nella stessa produzione dell’exleader dei Teardrop Explodes, non a caso proprio

negli anni Novanta. L’articolo che state iniziando

a leggere parla invece di una bolla musicale - negli

ultimi mesi sempre più presente e tangibile - che

è innegabilmente legata al krautrock di inizio Settanta. Vale come sempre la nostra prova del nove:

quante volte è comparso negli ultimi mesi il termine “kraut” nelle recensioni e nelle riflessioni di

SA? Tante. È allora la quantità di occorrenze del

genere ad averci messo sotto gli occhi la necessità

di un approfondimento; ma non solo. È la crescita,

i cui primi passi sono datati a più di due anni fa, di

una lettura critica che ci ha fatto pensare al “revival” krautrock odierno come qualcosa di diverso

rispetto agli atteggiamenti del decennio precedente. Per capire la bolla di quello che oggi finisce nella

casella “krautrock” siamo dovuti tornare indietro

perché sembra quasi che le evoluzioni – a partire dal

krautrock – che hanno avuto corso nei ’90 siano state quasi rimosse nella memoria storica del novello

“avvertito” del 2008. Ovviamente non può essere

del tutto così; ecco la ragione di un approfondimento che tocca sì le origini, ma soprattutto gli

esempi concreti della Musica Cosmica datata fine

Duemila; le ricognizioni spaziali di Emeralds,

Cloudland Canyon e Be Invisible Now!,

nonché le gesta dei californiani di Frisco The Arp

e Jonas Reinhardt, ci hanno aiutato a nutrire le

nostre argomentazioni di dischi da ascoltare; con

la parabola e con la discografia (nutritissima) di

Expo ’70 abbiamo poi sviscerato, discutendo con

il diretto interessato, il rapporto con quella musica

molto ben localizzabile di quasi quattro decenni

fa. [g.c.]

P assaggi

di scal a

Quando si parla di krautrock si intendono certamente almeno due cose, secondo una tradizionale divaricazione critica. Da una parte si parla di

28

/ Drop Out

quell’atteggiamento “macchinico”, percussivo

che prese corpo a partire dalla produzione dei

Neu! e per certi versi dei Faust, e proseguita,

come si diceva sopra, senza ombra di dubbio geografico, dai britannici This Heat. Parliamo naturalmente del “motorik” di Michael Rother e

Klaus Dinger, e qui citiamo ancora Julian Cope,

che nel suo libro confessa che il momento in cui

più di ogni altra circostanza ebbe la sensazione

netta di ascoltare qualcosa di semplicemente

nuovo, sconvolgente, rivoluzionario nel suo essere freschissima “acqua calda” del rock, fu quando, nel 1972, il suo giradischi riprodusse per la

prima volta Hallogallo, cavalcata motoristica per

eccellenza e primo brano di Neu!.

D’altra parte di krautrock si parla anche quando si accenna a quella musica stellare che venne

immediatamente ribattezzata con l’appellativo

di Kosmische Musik; la fascinazione degli astri

non era novità squisitamente appannaggio delle

fredde menti tedesche di quegli anni; il probabile

vero esordio in ambito “rock” fu il gioco dei pianeti di quella Astronomy Dominé di The Piper At

The Gates Of Dawn; e però non è un caso che

il sottotitolo di Krautrocksampler, per rifarcisi

per l’ultima volta, si appellava alla volontà di fare

da guida alla “Grande Musica Cosmica”. In effetti dopo le vicende tedesche di fine Sessanta-inizio

Settanta a quell’espressione si associano immancabilmente alcuni stilemi, alcune tecniche musicali,

alcune atmosfere propri degli iniziatori krauti, soprattutto il Klaus Schulze di Irrlicht, i Tangerine Dream, i Popol Vuh, gli Amon Duul II.

Questi ultimi furono particolarmente esemplari

per il fatto che espressero musicalmente il prodotto

di un’aggregazione quasi da comune hippie, e che

veicolarono in un certo senso la reazione politica

attraverso la colonna sonora dei pianeti.

È una chiave di lettura forse grossolana, ma sociologicamente sottolineata a più riprese; e, soprattutto, ci mette di fronte a una fondamentale

differenza tra quel krautrock e tutti momenti in

cui si ebbe a parlare, successivamente, del gene-

popol vuh 1972

re. Pensiamo al post-rock, alla sua concentrazione

sulla struttura musicale e sulla capacità che ebbe,

a partire da presupposti squisitamente musicali, di

far tornare in auge i corrieri cosmici – e tutto il

krautrock. Pensiamo però anche alla disinvoltura anche questa tutta Novanta – con cui i pionieri di

quello che sarebbe diventato il suono Warp ripreso

strumenti analogici e vintage propri del krautrock

cosmico per una rielaborazione attaccata da più lati,

tattica, della musica cosmica. Con gli inizi Warp

abbiamo assistito a qualcosa di nuovo; ma come

per il post rock vi si arrivava attraverso una ripresa, una riflessione su quel passato; niente filologia,

questo no, ma un ragionamento tecnologico.

I Nuovi Corrieri Cosmici, ci pare di poter dire,

hanno un atteggiamento diverso, che viene appresso a un cambiamento di statuto del kraut. Oggi

come dicevamo il krautrock è stabilizzato in un

.linguaggio, che si è isolato dai precedenti tentativi

di ripristino creativo. Un formato quasi autonomo.

Un insieme di stilemi che vanno ad affiancarsi con

quelli dei Sessanta e Settanta anglosassoni, per cui

oggi si fa blues-rock senza necessariamente mettere in discussione la distanza dalle fonti.

Veniamo a oggi, anzi a pochi giorni fa. Siamo a

Netmage, festival bolognese di “arti elettroniche”,

rumorista e dronico per eccellenza. Ascoltiamo

nella giornata di giovedì, la prima del festival, il

live degli statunitensi Pete Swanson, John Wiese,

Liz Harris. Noise a cui siamo sempre più abituati,

fin troppo piatto nella sua capacità di far vibrare

pericolosamente i timpani. Subito dopo assistiamo

alla performance degli Emeralds, e lì la pulce

nell’orecchio si sfoga. Una presa di peso di Schulze e dei Tangerine Dream, fino a Cluster e ai

Popol Vuh. John Eliott, Steve Hauschildt, Mark

McGuire suonano con una chitarra in secondissima linea, arpeggiata e astrale, ma soprattutto con

un miniMoog, e portano nel tempio dell’elettronica sposata all’arte visual quel linguaggio una volta

prodotto dalle comuni tedesche.

La kosmische musik è insomma entrata persino

nell’arte contemporanea, nella sofisticazione dei

Drop Out /

29

droni e delle ultime linee tracciate dall’esercito ambientale, che a volte vanno allo spazio effettuando

un passaggio di scala, descrivendoci come il vuoto

di una stanza sia omotetico, come in un frattale,

a quello dello spazio. In questo contesto, il nuovo

krautrock dei circuiti dell’elettronica contemporanea si scarta da alcune associazioni assodate per

tornare al passato del sogno al mandarino.

La musica astrale è infatti diventata quasi un gioco, un lavoro sull’opinione collettiva dello spazio e

dei suoi suoni, sui pregiudizi musicali fantascientifici che lega a determinati effetti sonori la rotazione dei pianeti; si legga a tal proposito – altrove su

questo stesso numero di SA - l’epopea di Rafael

Toral, portatore esplicito di “spazitudine” estetizzata – in un gioco al rialzo rispetto allo sci-fi. Ci

sono aziende, come la ditta americana “Yuzoz”,

che hanno registrato per anni i suoni dello spazio dai loro satelliti che esse possiedono; altri siti

web dove è possibile scaricare tracce audio di una

gigante rossa; spazi virtuali che non fanno che alimentare il comune senso di curiosità e la catacresi

della metafora sonica del viaggio cosmico e delle

relative tecniche di reporting immaginario del fischio

dell’astro.

I corrieri cosmici producevano invece un senso musicale che toccava direttamente l’umano, nella fuga

da esso. Come esempio classico, citiamo il solito

Schulze, la cui musica veniva associata agli umori

di Wagner, di quella magnificenza celebrale.

emeralds

30

/ Drop Out

Torniamo allora a capire gli ancoraggi effettivi coi

maestri. Ci concentreremo poi a leggere la parabola di una band che oggi indaga quei rapporti

che le comuni tedesche sperimentavano. Hanno

il nome dell’esposizione universale che avuto luogo a Osaka nel 1970. Era periodo di architetture

megastrutturali, di spazi apertissimi, di progetti di

scala enorme. Ma qui – anche grazie agli Expo

’70 - ci occupiamo di una scala ancora più ampia,

evidentemente.

Del viaggiare verso lo spazio alla ricerca degli effetti

sul terreno. Della geografia della musica cosmica.

A partire dal caposaldo che fece da discrimine tra

un prima e un dopo, magnifica asserzione da e per

la musica tedesca al passaggio di decennio ’60-’70,

al passaggio definitivo tra lo sballo (alla Agitation

Free) e la pesantissima levitazione verso lassù, a

sud di Irrlicht. [g.c.]

Il

mondo a sud di

I rrlicht

C’è una grande differenza tra guardare il mondo

in cui viviamo, sia pure con occhi trasognati e alterati, e agognare le stelle che ci sovrastano. Il mood

per forza di cose si tinge di liturgico e l’esperienza non può che tradursi in un romanticismo dalle

tinte apocalittiche. Klaus Schulze lo sapeva bene.

Non si inventa la musica cosmica di Irrlicht semplicemente svegliandosi un giorno, come illuminati

sulla via per Antares. Basta ascoltare i primi dischi

dei Tangerine Dream e confrontarli con quelli più

tardi e “schulziani”

come Alpha Centauri e Zeit. Irrlicht potrebbe essere

preso come un metodico sistema per misurare la distanza tra

l’uomo e le stelle. Il

metro di questo intervallo tradotto nelle folate d’organo di questa

“Quadrophonische

Symphonie für Orchester

©jamie bayer

und E-Maschinen”. D’altronde ridurre l’intera esperienza e genesi della musica cosmica tedesca alla

sola figura di Schulze sarebbe riduttivo. Ci dimenticheremmo di compagni di viaggio fondamentali come Manuel Göttsching, Sergius Golowin o

Walter Wegmüller. Ma qui non si vuol tracciare

un profilo storico di un periodo musicale o costruire un albero genealogico di una comune visione.

Come sempre più spesso siamo condannati a fare,

guardiamo al passato per tradurre il presente, ed

è in questo senso che possiamo fermarci a parlare

di musiche così attuali e al tempo stesso così tradizionali come quelle dei nuovissimi corrieri cosmici

dei giorni nostri. Sul finire della prima decade del

nuovo millennio quasi tutti quelli che decidono di

trafficare con drones e moods dell’estasi cosmica

tedesca vivono una sorta di dopo sbornia da post

rock. Il suono dei questi anni si rivela così assai più

integralista della commistione di generi e sottogeneri che infuriava negli anni ’90. Quello che contributi a codificare il marchio Kranky, depurato

dei suoi elementi eterogenei e ridotto all’osso della

tradizione. Un percorso in qualche modo simile a

quanto accaduto in ambito folk con il ricorso alle

radici più tarde e vere del pre-war.

La musica cosmica dei primi anni del nuovo millennio si allinea alle coordinate stellari dei maestri

di sempre. Stabilisce ponti e fusioni tra Tangerine Dream e Ash Ra Tempel, con la stella polare di Irrlicht a condurre il viaggio. E’ questo il

caso degli Emeralds, tra i migliori esemplari del

nuovo corso. Trio proveniente da Cleveland, Ohio,

costituito da Mark McGuire, John Elliott e Steve Hauschildt. I documenti migliori del trio prendono il nome di Allegory Of Allergies e Solar

Bridge. La loro è una sintesi illuminata dell’estasi

cosmica tedesca. Le chitarre liquide e oniriche di

Göttsching riprendono vita in brani sostenuti sulle

nuvole come Nereus (Spirit Over The Lake), Lawn Of

Mirrors, Snores. Il trio è poi abile a traghettare queste

corde liquide e oniriche nei gorghi a base di synth

e organo di tradizione schulziana che costituiscono il loro trademark. Gli Emeralds non ci pro-

joseph ragl ani

vano neppure a trovare nuovi modi di coniugare

il verbo. Il loro è un modus operandi quanto mai

classico. Fasci e fasci di drones d’organo e synth

inframmezzati da reticoli di chitarra riverberata.

Il loro viaggio è il classico anelito verso l’infinito

fatto con cattedrali costruite tra quasar e supernova. L’unico aggiornamento che concedono all’aria

dei tempi è un generalizzato sentore d’apocalisse

che adombra la maggior parte dell’anelito mistico

degli corrieri cosmici originali. Quello degli Emeralds è un ponte costruito verso un sole nero. Meno

dark, ma non meno tortuoso il percorso di un altro caso eccellente che risponde al nome di Joseph

Raglani. Altro americano, del Midwest, cresciuto

tra college, comic books e krautrock. Come sempre accade in questi anni, anche Joe è un autarDrop Out /

31

chico self-made-music

e quindi si prodiga

nell’ordinaria amministrazione di una varia e disordinata produzione discografica

a base di microlabel

e formati per feticisti

(cdr, cassette, edizioni

limitate). Per usare le

parole di Brad Rose,

Joe Raglani “segna la

linea di separazione tra la

bellezza e il caos”. Una

definizione altisonante ma stranamente

centrata e giustificabe invisible now!

ta. Tra i capi d’opera

dell’artista troviamo