It.Cultura.Storia.Militare On-Line

L'Europa negli anni Venti

© Emilio Bonaiti (05/11)

Ma questa seconda pace di Versailles è stata acquistata a troppo caro prezzo perché noi non

abbiamo il diritto di esigere, con tutti i mezzi in nostro potere, le legittime soddisfazioni che ci sono

dovute.

Clememenceau

- Georges Clemenceau

- I trattati di pace

- La dissoluzione dell'impero asburgico

- Il nazionalismo

- La Francia

- La Svizzera

- L'Austria

- La Jugoslavia

- La Germania

- La Gran Bretagna

- La Cecoslovacchia

- La Polonia

- L'Ungheria

- La Romania

- L'URSS.

La storia dell'esercito italiano negli anni Venti va inquadrata negli accadimenti di quel periodo che

ebbero come chiave di interpretazione, come punto di riferimento il trattato di Versailles del 1919.

Alla fine della guerra le nazioni vincitrici Francia, Gran Bretagna, Italia, Stati Uniti e Giappone a

cui si affiancarono Belgio, Bolivia, Brasile, Cina, Cuba , Equador, Grecia, Guatemala, Haiti,

Hegiaz, Honduras, Liberia, Nicaragua, Panama, Perù, Polonia, Portogallo Romania, SHS (SerbiCroati-Sloveni), Siam, Uruguay, Cecoslovacchia si riunirono a Versailles unitamente alle sconfitte

Germania, Austria-Ungheria, Bulgaria e Turchia. Tenendo conto dello sforzo bellico sopportato fu

il Consiglio dei Dieci formato dai primi ministri, nel caso degli USA dal presidente, e ministri degli

esteri di Francia, Gran Bretagna, Italia, Stati Uniti e Giappone a dettare le condizioni di pace.

Maturò subito lo scontro tra i principi di democrazia, libertà e pacifica convivenza esposti da

Thomas Woodrow Wilson presidente degli Stati Uniti d'America e il crudo realismo degli alleati

europei, pur divisi dai loro appetiti territoriali. Wilson, premio Nobel per la pace nel 1919,

auspicava un mondo nuovo che sintetizzò nei suoi 14 Punti basati su una pace "senza vincitori ne

vinti", fondata sul principio della autodeterminazione dei popoli, senza annessioni e riparazioni, con

garanzie per le piccole nazioni e con la creazione di una associazione di Stati per gestire le

controversie internazionali. Le sue parole al Senato degli Stati Uniti d'America nel gennaio 1917:

"Solo una pace tra eguali può essere duratura: solo una pace il cui principio essenziale sia

l'eguaglianza e la partecipazione comune a un comune beneficio" pur inascoltate rimasero nella

storia.

Fu particolarmente inflessibile con l'Italia: "Il riaggiustamento delle frontiere dell'Italia deve essere

effettuato lungo linee di nazionalità chiaramente riconoscibili. Il presidente americano, che

D'Annunzio icasticamente definì: "Triste quacquero incroato" scarso conoscitore della geopolitica

europea trovò una non troppo larvata opposizione da parte dei paesi vincitori dominati dai propri

egoismi e consci dei problemi che la creazione di una miriade di piccoli Stati in eterna conflittualità

avrebbe creato. Clemenceau causticamente definì i 14 Punti i 14 Comandamenti osservando che

Dio ne aveva fatti solo dieci, Lloyd George sosteneva che stando a tavola con Wilson e Clemenceau

gli sembrava di stare tra Gesù Cristo e Napoleone.

Dalla Conferenza per la pace di Parigi nacque la Società delle Nazioni sulla spinta di un

insopprimibile bisogno di pace che i sanguinosi eventi bellici avevano fatto maturare. La sede fu

stabilita a Ginevra nel 1920. Suo obiettivo la composizione dei contrasti tra gli Stati anche con l'uso

di sanzioni economiche e militari, sanzioni quest'ultime che rimasero sempre sulla carta.

GEORGES CLEMENCEAU

Avendo alle spalle un milione e seicentomila morti, il premier francese precisò il suo obiettivo, la

neutralizzazione della potenza germanica per gli anni a venire, la neutralizzazione della potenza che

dal 1814 aveva invaso per tre volte la Francia.

Tra i due paesi vi era troppa storia, troppa ossessione di cattive memorie: "In piedi, di mezzana

statura" si legge nella vivida descrizione che Aldrovandi Marescotti, segretario generale per l'Italia

alla Conferenza della pace a Parigi ne fa: "ma eretto, massiccio, con un volto severo, quasi avesse

innanzi agli occhi le atrocità e i sacrifici della lunga guerra, parla Clemenceau. Parla come di

consueto, chiaro, preciso, senza incertezze, senza indugi, senza una parola retorica, senza un gesto,

mantenendo i pugni chiusi lungo i fianchi, con un tono di voce che trae la sua forza dalla interna

coscienza. Parla di guerra imposta, crudelmente imposta. Ci avete imposto la guerra; prenderemo

misure perché una seconda aggressione, come questa non possa più ripetersi. E' giunta l'ora di una

pesante resa dei conti. Ci avete domandato la pace: siamo a vostra disposizione per accordarvela.

Riceverete il volume che contiene le condizioni di pace […] Ci troverete pronti a secondarvi nel

vostro compito; ma questa seconda pace di Versailles è stata acquistata a troppo caro prezzo perché

noi non abbiamo il diritto di esigere, con tutti i mezzi in nostro potere, le legittime soddisfazioni che

ci sono dovute" ().

Queste parole rivolte il 7 maggio 1919 nel Trianon Palace di Versailles, alla delegazione germanica,

alla presenza dell'americano Wilson, dell'inglese Lloyd George, dell'italiano Orlando, costituirono

la piattaforma della politica francese per tutti gli anni Venti e determinarono quella dei paesi che

alla Francia si unirono in alleanza.

Di questa politica Brockdorff-Rantzau, capo della delegazione tedesca, era ben consapevole quando

nella stessa seduta rispose: "Noi non disconosciamo la grandezza della nostra impotenza e

l'estensione della nostra disfatta. Noi sappiamo che la forza delle armi tedesche è spezzata. Noi

sappiamo la potenza dell'odio che ci viene incontro, e noi abbiamo sentita la volontà appassionata

con cui i vincitori vogliono farci pagare come vinti e colpevoli […]".

L'abisso di odio che divideva i due paesi ebbe una ulteriore rappresentazione nella seduta per la

firma del trattato. Clemenceau fece sedere ben in vista tre soldati francesi grandi invalidi, sconciati

nei corpi e nei volti. Così lo statista francese descrive l'episodio: "Sur un banc de velours, entre deus

fenétres, on venait de placer, bien en vue, trois grimacantes figures de l'infernale tragédie, yeux

exorbités, machoires tordues, visages ravinès de toutes les balafres: trois grands blessés de guerre,

invités a la place d'honneur, […]" (2).

I TRATTATI DI PACE

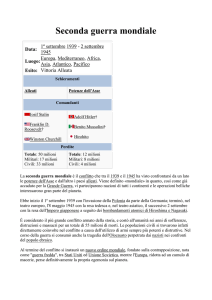

Con i trattati di pace gli Stati europei erano saliti a 28 e l'aspetto geopolitico si era precariamente

assestato dando origine a un conto alla rovescia di un nuovo conflitto di cui il 1939 fu la scadenza

inevitabile. I trattati imposti dai vincitori: nel 1919 Versailles con la Germania, Saint Germain con

l'Austria, Neully con la Bulgaria; nel 1920 Trianon con l'Ungheria e Sèvres con la Turchia avevano

dovuto tenere conto degli obiettivi territoriali, dello spirito di rancore e di vendetta della Francia,

delle ambizioni degli Stati minori alleati con i vincitori e di quelli sorti dalle rovine degli imperi

austroungarico, russo e ottomano.

Il giudizio della Santa Sede, che già aveva definita nell'agosto 1917 la guerra "inutile strage"

sollevando le fiere rimostranze di tutti i belligeranti, fu inequivocabile "un assurdo internazionale".

L'atteggiamento delle piccole potenze verso gli sconfitti ricordava quello stigmatizzato dal ministro

degli Esteri inglese lord Castlereagh al congresso di Vienna del 1815 dopo il crollo napoleonico:

"L'insaziabile spirito di prendere qualcosa senza alcun pensiero di come possa essere conservato", le

piccole potenze erano: "sufficientemente folli da supporre che le grandi potenze d'Europa debbano

essere sempre pronte per proteggerle nel godimento di queste spoglie meschine". Tutti

dimenticarono le parole dello svizzero Emmer de Vattel, padre del diritto internazionale moderno,

che nel secolo dei lumi scriveva: "Un trattato di pace non è che un compromesso […] Poiché

dunque sarebbe una cosa terribile rendere la guerra perpetua, o condurla fino alla totale rovina di

una delle parti".

LA DISSOLUZIONE DELL'IMPERO ASBURGICO.

La disgregazione dell'impero asburgico fu fortemente voluta da Clemenceau le Tigre il quale rifiutò

le profferte di pace avanzate da Carlo I, successore di Francesco. Rimasero famose le sue parole: "Il

fau chasser les Habsbourg, cette monarchie papiste".

Sulla sua linea erano in molti a concordare. Bissolati, nella commemorazione del sacrificio di

Cesare Battisti del 29 ottobre 1916, sostenne: "Sinché esista quella compagine mostruosa [l'impero

asburgico] quello Stato che è la negazione e la compressione di tutte le nazionalità che non siano la

tedesca e la magiara, la Germania imperiale potrà sempre allungare su di esso la mano per farsene

arma, e valersi della sua enorme potenza per tornare alla riscossa. Bisogna che il mostro dalle molte

teste sia ucciso. E dal suo corpo morto balzino vive tutte le stirpi che stanno dolorosamente

compresse nella sua artificiosa unità". Uno scrittore satirico austriaco, Karl Kraus fu più caustico:

"una stazione sperimentale per lo studio della fine del mondo".

L'Austria-Ungheria non era però solo "una prigione di popoli" ma un grande Stato, che esisteva da

600 anni, con una società civile estremamente evoluta, con 57 milioni di sudditi di razze diverse,

Tedeschi, Ungheresi, Cechi, Slovacchi, Polacchi, Ruteni, Rumeni, Serbi, Croati, Sloveni, Italiani,

Ebrei ai quali tutti era riconosciuto il diritto ad essere educati nella loro lingua, era "ein geistiger

Begriff" (un concetto spirituale) sosteneva il poeta Hugo von Hofmannsthal, una "maison

commune" secondo Francesco Giuseppe con una capitale, Vienna tra le prime cinque città del

mondo. Aggiungeva profeticamente il vecchio sovrano: "Qui le piccole nazioni dell'Europa

Centrale trovano un rifugio. Senza questa casa comune, la loro sorte sarà miserabile. Esse

diventeranno la preda dei potenti vicini". Era l'Austria Felix, un conglomerato ch resistette per

quattro anni di una durissima guerra, con una fiorente economia, una vita intellettuale di

prim'ordine, una burocrazia scrupolosa e imparziale, afflitta però da un regime illiberale e da

militari ottusi come il feldmaresciallo Conrad von Hotzendorf, capo di stato maggiore, che nel 1909

propugnò una guerra preventiva contro l'Italia prostrata dal terremoto di Messina. Di certo

l'adesione degli Ebrei fu totale e li portava a menzionare Francesco Giuseppe nei libri di preghiere,

affinché Dio vegliasse sulla salute del landesvater, del padre della patria, garante della loro

legittimazione, tra le altre componenti dell'impero. Va sottolineato che la costituzione non

prevedeva una nazionalità ebraica ma solo una confessione religiosa ed altresì che contro di loro si

scateneranno negli anni a venire tutte le frustrazioni delle altre nazionalità.

Fu condannata dalla miserabile incapacità della sua classe dirigente di rinnovarsi, dall'immobilismo,

dal rifiuto alla costituzione di uno stato federale nel quale tutte le componenti avessero avuto un

peso proporzionato alla loro entità, in massima parte dovuto all'Ungheria che applicò un programma

di "magiarizzazione" delle nazionalità sotto il suo controllo. Il sigillo funebre fu del conte Czernin,

ultimo ministro degli Esteri dell'impero, il quale nel 1919, volgendosi indietro, commentava: "Era

inevitabile che morissimo. Ma avevamo la possibilità di scegliere la maniera della nostra morte e

scegliemmo la più terribile" ossia la guerra, che aveva a base un assassinio politico, l'aiuto della

Germania, la decisa volontà dell'Ungheria, la presunta debolezza della Russia.

"Comunanza di vita, vantaggi commerciali e sicurezza a un gran numero di popoli, nessuno dei

quali ebbe più tardi la forza o la vitalità di resistere isolato alla pressione della risorta Germania o

della Russia. Un mosaico etnico nel quale la convivenza aveva reso più vivace e tollerante la vita di

piccoli popoli, che meglio si potevano integrare tra loro", così si esprimeva Churchill, una delle

poche teste pensanti del "secolo breve": La scomparsa dell'impero, che lo statista considerò come

una iattura per la creazione di numerosi focolai di conflittualità nell'Europa Centrorientale e

Balcanica, diede origine alla nascita, all'indebolimento o all'accrescimento di formazioni statali in

paesi incapaci di difendersi, che vivevano in condizioni di mescolanza etnica spesso inestricabili e

sempre accompagnate da economie precarie. I gruppi minoritari, già stretti nella fedeltà

all'imperatore arbitro imparziale dal quale ricevevano parità di diritti e di doveri, furono sottoposti a

vessazioni, a volte sanguinose, da parte degli Stati dominanti.

Francois Fejto affermò che l'impero asburgico annoverava otto nazionalità: tedesca, ceca, polacca,

ucraina, slovena, serbo-croata, italiana, rumena. Degli Stati che nacquero dall'impero, la Jugoslavia

ne annoverava nove e la Cecoslovacchia sette. Forse nessuno meglio di Roth seppe descrivere il

clima dell'epoca nel suo "La marcia di Radetszky". Alla notizia dell'assassinio dell'erede al trono

Francesco Ferdinando, promotore della riorganizzazione della dualistica monarchia su basi

trialistiche (austriaca, ungherese e slava) arrivata durante una festa reggimentale, gli ufficiali

ungheresi di una sperduta guarnigione dell'impero si riunirono a commentarla esultando nella loro

lingua; richiamati dal comandante di nazionalità slovena ripeterono le ingiurie in tedesco, mentre il

comandante essendo slavo come l'assassino, si trovava in forte difficoltà nel difenderne la memoria.

La pace era stata il risultato di un bilanciamento di interessi tra la Francia e la Gran Bretagna con la

neutralizzazione della Germania, pesantemente penalizzata e dell'Unione Sovietica, ammirato

modello per le Sinistre europee, circondata da un cordone sanitario di piccoli Stati,

I due vincitori, oltre alle pesanti condizioni economiche imposte alla Germania, si impadronirono

delle sue colonie con la formula dei mandati internazionali e in questo modo l'impero albionico, con

colonie, protettorati e mandati, andava da Città del Capo a Rangoon passando per Il Cairo e

Bombay.

La genesi dei mandati fu così farisaicamente spiegata: "à la suite de la guerre, ont cessé d'etre sous

la souverainetè des Etats qui les gouvernaient précédemment, et qui sont habités par des peuples

non encore capables de se diriger eux-memes dans les conditions particulièrement difficiles du

monde moderne". Si codificava il diritto-dovere dei popoli bianchi, non tutti, di portare civiltà e

ordine nei paesi ‘incivili'. Era una riedizione del "The white man's burden" di Kipling, "fardello" dal

quale l'Italia veniva esclusa. I territori coloniali furono divisi il 6 maggio 1919, il giorno prima del

ritorno dell'Italia alla conferenza della pace.

Il principio dell'autodeterminazione fu applicato solo a favore dei paesi vincitori e di quelli nati a

Versailles. Non ne furono codificati i limiti e le norme per gli sconfitti. E così sette milioni e mezzo

di Tedeschi, Lituani e Ruteni passarono alla Polonia, quattro milioni e mezzo di Tedeschi,

Ungheresi e Ruteni alla Cecoslovacchia, tre milioni e mezzo di Tedeschi, Ungheresi, Ruteni e

Bulgari alla Romania.

IL NAZIONALISMO

"Il principio del diritto di nazioni e nazionalità di disporre del loro destino e di costituire un proprio

Stato era pericoloso per la libertà" scriveva Jozsef Eotvos liberale ungherese cento anni prima,

aggiungeva Giolitti, col suo caratteristico ben pensare, di essere contrario al nazionalismo,

pericolosa caricatura del patriottismo, ma lo spettro, che già aveva scatenato la carneficina del

passato conflitto, continuava ad aggirarsi per l'Europa. Il fenomeno era particolarmente grave

nell'Europa Centrorientale e nei Balcani ove dal 1908 al 1933 i confini furono modificati nove volte

e quattro sistemi politici si erano succeduti. Con l'esclusione della Polonia, le altre nazioni non

avevano alcun peso militare e politico, erano piccoli Stati che vivevano nel terrore di essere

fagocitati da paesi confinanti. Avevano o si opponevano a rivendicazioni territoriali, tentavano di

essere gli unici interlocutori delle grandi potenze, si alleavano per la difesa di comuni interessi.

"E' dal nord al sud, dal Baltico al Mar Nero al Mediterraneo tutti hanno le mani, senza rendersene

conto, piene di fiammiferi" (3) scriveva George Simenon, il grande scrittore di gialli nel 1933 dopo

un viaggio che lo portò in tutta l'Europa Centrale attraverso: "cette ligne malsaine qu'on appelle une

frontière" in paesi che vantavano passate grandezze e vivevano in presenti grandi miserie un

patriottismo esacerbato e presuntuoso. Vilnius strappata dai Polacchi ai Lituani, che la

consideravano loro capitale, era una città: "dove scivolavano slitte puzzolenti, e poveri, poveri ogni

dieci metri, poveri più poveri che in qualsiasi altro paese del mondo". I Lituani, due milioni,

giuravano fieramente che avrebbero ripreso la loro capitale, i Polacchi, trenta milioni,

proclamavano fieramente che era una città polacca e che non l'avrebbero mai lasciata.

La storia degli anni Venti in Europa, in un clima di tensioni e instabilità, fu un susseguirsi di

disordini, violenze etniche, putsch, rivoluzioni e guerre non dichiarate. Disordini sociali portarono,

in un clima di involuzione in senso autoritario, la Spagna al colpo di stato del generale Primo de

Rivera, alla presa del potere di Mussolini in Italia, di elementi militari e dell'estrema destra in

Polonia, Ungheria, Romania, Lituania e Jugoslavia. In Germania si susseguirono putsch

dell'estrema Destra e tentativi di rivoluzione comunista contro la debole repubblica di Weimar,

violenti scontri di frontiera con la Polonia, che nello stesso tempo combatteva una guerra a fondo

contro l'Armata Rossa negli anni 1919-1920.

Il sanguinoso conflitto fra Grecia e Turchia si concluse con la vittoria turca e un doloroso scambio

di popolazioni, 1.400.000 dall'Asia minore e 400.000 dalla Grecia. L'esodo sarà il prodromo a

quello che avverrà dopo il secondo conflitto mondiale quando 3.300.000 Tedeschi verranno cacciati

da regioni passate alla Polonia, sostituiti da 2.300.000 Polacchi che abbandonarono quelle passate

all'URSS e 350.000 Italiani saranno costretti a lasciare l'Istria sotto minacce di ogni specie.

L'iniqua politica dei vincitori il 20 novembre 1945 al processo di Norimberga verrà così ricordata

da Robert Jackson, rappresentante dell'accusa per gli Stati Uniti: "Non assolvo gli Stati Uniti e

qualsiasi altro paese da ogni colpa nei fatti che fecero del popolo tedesco una facile preda alle

lusinghe e alle minacce dei congiurati nazisti" (4). Lo spirito di rivincita della Germania

pesantemente umiliata, il revanscismo di Ungheria, Bulgaria e Turchia mutilate nei loro territori,

l'ossessione di invasioni dall'ovest dell'Unione Sovietica, le frustrazioni di vincitori come l'Italia e il

Giappone che dalla vittoria avevano ricevuto mediocri compensi se rapportati a quelli della Gran

Bretagna e della Francia fecero nasceree e maturare le premesse per una revisione dei trattati che

porterà alla seconda guerra mondiale.

Per completezza e organicità di trattazione, per meglio inquadrare la situazione del continente alla

fine del decennio, un continente che si avviava al collasso morale, occorre tracciare un non breve

excursus dei paesi più importanti, senza nessuna pretesa di esaustività.

LA FRANCIA

Ho d'istinto l'impressione che la Provvidenza l'abbia creata per dei successi assoluti o delle

sciagure esemplari.

Charles De Gaulle

La Francia nel vuoto di potere creatosi in Europa dopo la sconfitta degli Imperi Centrali e la

dissoluzione della Russia zarista, costituiva la prima potenza militare del mondo. Nel 1927, secondo

uno studio di Aldo Valori (5), era in grado di mettere in campo con le truppe coloniali 739.0000

uomini, di cui 76.000 soldati di carriera e 35.000 ufficiali. La società civile era però attanagliata da

una profonda crisi morale ed economica e risentiva pesantemente dei sanguinosi sacrifici sopportati

nella Grande Guerra. Il 70% dei mobilitati era "mort au champ d'honneur" (1.358.000) o era rimasto

ferito (4.266.000) sui campi di battaglia.

Se è di tutti i dopoguerra la disaffezione dell'opinione pubblica per le forze armate: "Questa schiatta

di uomini sempre dispregiata o onorata fuori misura, a seconda che le nazioni la trovino inutile o

necessaria", il fenomeno in Francia era più profondo. Il raggiungimento degli obiettivi, l'avvenuta

eliminazione del pericolo germanico che in cento anni dal 1814 al 1914 aveva invaso tre volte la

Francia, la memoria delle fangose trincee dalle quali si sortiva per andare a morte quasi certa,

l'affermarsi delle dottrine pacifiste avevano distaccato i Francesi dal loro esercito che non aveva più

la grande missione, la "revanche", la liberazione dell'Alsazia e della Lorena.

Conseguenza di tutto questo fu una ondata di dimissioni, dal 1919 al 1927 ben 12.000 quadri

abbandonarono l'Armée nella quale restarono in maggioranza ufficiali in preda a una profonda

frustrazione che non avevano le capacità di reinserirsi nella vita civile e Painlevé, ministro della

Guerra nel 1926, riconosceva la gravità della crisi: "L'Esercito si trova attualmente in preda a un

profondo malessere. I suoi quadri sono scoraggiati e cercano ogni occasione per abbandonare il

servizio. La migliore gioventù si allontana dalle nostre scuole militari (6).

Fu in questa atmosfera che maturò la nuova dottrina militare basata sulla sicurezza innanzitutto.

Nacque il progetto di una "muraglia cinese", un sistema fortificato dietro il quale i figli dei

sopravvissuti della Grande Guerra avrebbero atteso l'arrivo degli alleati.

La linea Maginot fu l'espressione del pensiero militare francese, espressione dei vertici dell'esercito

rimasti sostanzialmente immutati fra i due conflitti mondiali e il cui conservatorismo, proprio

dell'età avanzata, nel maggio 1926 tutti i marescialli di Francia avevano più di 70 anni, era

coniugato con la presunzione dei vincitori, mentre in Germania i giovani ufficiali del 1914

arrivarono alle alte cariche nel 1939 avendo vissuto le trasformazioni tecnologiche che il progresso

aveva creato.

Va ricordato che anche un uomo d'armi come il maresciallo Caviglia, considerato il migliore tra i

generali italiani della prima guerra mondiale, sosteneva che la Maginot era insuperabile:

"L'esperienza del conflitto mondiale ha mostrato l'importanza dei vantaggi che le armi e i materiali

moderni accordano alla difensiva nella guerra terrestre. Allora fu creata la linea Maginot, a cui

seguì quella Siegfried. Sono linee profonde varie decine di chilometri ed appoggiate ad ostacoli

invulnerabili. Allo stato attuale dei mezzi d'offesa conosciuti, esse sono intransitabili".

A questa politica si associarono l'opinione pubblica, gli intellettuali, la classe politica, il

proletariato, gli influenti pacifisti che rifiutavano un nuovo bagno di sangue, consapevoli del

tracollo demografico che avrebbe portato nel 1935 a un contingente di leva ridotto da 240.000 a

170.000 unità. Questo complesso di circostanze influirà profondamente sull'Armée che andrà alla

guerra senza paura ma senza entusiasmo.

Nei confronti della "sorella latina" e del Regio Esercito esisteva un tranquillo senso di superiorità

che portava a guardare con sufficienza all'Italia. La sufficienza confinava con lo spregio quando il

generale Foch, comandante supremo delle forze alleate sul fronte occidentale, nel discorso

commemorativo del 2 dicembre 1918 non indicava le truppe italiane fra quelle che avevano

combattuto in Francia, eppure 4375 soldati erano morti sul fronte francese, il triplo dei soldati di

Napoleone III a Solferino.

Il generale Herr, ispettore dell'arma di artiglieria, con sufficienza scriveva nel 1923: "Les officiers

italiens paraissent c'envisager que la bataille défènsive, en pays de montagne et sur des positions

fortement organisèes". Sul soldato il giudizio era riduttivo, sosteneva nel 1931 C.Vidal: "Le

fantassin italien possède d'indeniables qualités d'endurance, de sobrietè; c'est un remarquable –

remeur de terre- mais, en général, il est emotif et nerveux, d'ou le besoin de l'encadrer solidement, il

vau ce que valent ses cadres […] Le fantassin italien n'est pas apte a se passer de chefs, ses qualités

combatives refleront celles de ceux qui le conduiront au feu" (7).

L'emotività e il nervosismo erano già stati rilevati nel 1878 da Niccola Marselli considerato uno dei

maestri del pensiero militare italiano il quale parlando dell'addestramento "al tiro di combattimento"

che veniva effettuato dalle brigate durante i campi estivi criticava "il sistema frettoloso" che "[…]

invece di educarlo alla disciplina del fuoco accelerato, aumentava i suoi vizi nervosi che lo rendono

meno adatto dei popoli nordici all'uso dell'odierno fucile" (8). La rotta del 1940 sarà particolarmente

umiliante per gli ufficiali costretti ad arrendersi ai "ritals" come venivano spregiosamente chiamati

gli italiani.

LA SVIZZERA

La neutralità è possibile quando un Paese è capace di resistere duramente, tanto da fare pensare al

nemico che il costo dell'invasione risulterebbe superiore ai benefici che potrebbe trarne.

Basil Liddell Hart

"I nostri rapporti con la repubblica svizzera sono veramente cordiali, profondamente amichevoli"

dichiarò Mussolini al Senato il 15 giugno 1928 e continuò: "L'Italia ha un interesse fondamentale

all'esistenza di una libera, indipendente, neutrale Svizzera e per quanto concerne il Canton Ticino,

di lingua, razza, costumi italiani, l'interesse fondamentale italiano è che esso resti elemento

integrante e integratore della Confederazione elvetica. Quei pochi che entro o oltre il Gottardo

hanno ancora la non peregrina abitudine di dare corpo ad ombre evanescenti, prendano atto di

questa chiara e solenne dichiarazione". Queste dichiarazioni, precedute da altre nel 1923 e nel 1924,

furono rinnovate negli anni trenta, malgrado l'esistenza di una stampa largamente antifascista e il

rifugio offerto ai fuoriusciti in sintonia con la tradizionale politica di ospitalità agli esuli stranieri.

Nel corso della guerra passata, anche alla luce dell'invasione del Belgio, lo stato maggiore era stato

grandemente assillato dal pericolo di una invasione tedesca attraverso il territorio elvetico,

eventualità che Cadorna, in una lettera al ministro della Guerra del 13 agosto 1914 definì

"disastrosa" aggiungendo: "la situazione diverrebbe di una gravità incalcolabile qualora una

qualunque minaccia si preannunziasse attraverso il saliente ticinese che pretende la punta del suo

cuneo formidabile nel cuore stesso del piano lombardo a sole due tappe da Milano, e cadendo alle

spalle del nostri esercito eventualmente schierato di fronte all'Austria, ne sconvolgerebbe e ne

paralizzerebbe l'azione" (9). La vittoria sollevò il nostro stato maggiore da quello che Cadorna definì

un "incubo". Per parare una eventuale invasione negli anni 1916-1917 si procedette alla

sistemazione difensiva della frontiera con una linea fortificata presidiata da sette divisioni.

Ma le parole dell'ex presidente federale Motta furono rassicuranti: "L'ipotesi di una violazione del

territorio svizzero da parte della Germania per gettarsi contro l'Italia era improbabilissima. La

Germania sapeva che la Svizzera era un osso duro, ben altra cosa che il Belgio". Le preoccupazioni

erano aggravate dalla ostilità dell'opinione pubblica svizzera nei confronti dell'Italia della quale si

temevano le mire sul Canton Ticino e dalle simpatie delle popolazioni svizzerotedesche e dei quadri

per le potenze centrali. Cordialissimi erano i rapporti del capo di stato maggiore dell'esercito

colonnello di corpo d'armata von Sprecher e del sottocapo di stato maggiore colonnello Egli con

l'alto comando tedesco. Egli, unitamente al capo dell'Ufficio informazioni, fu sottoposto a processo

per aver fornito all'Austria documenti dello stato maggiore contenenti valutazioni degli eserciti

dell'Intesa. La volontà della Svizzera , che proclamava la "neutralità permanente armata", di

resistere risolutamente a un invasione era fermissima, fidando anche sull'aiuto portato dagli eserciti

dei paesi vicini sul quale faceva grande affidamento lo stato maggiore nei suoi piani di difesa.

La prudente politica di neutralità della Confederazione fu comprovata nell'immediato dopoguerra

quando il Consiglio Federale rifiutò l'annessione del Voralberg, regione austriaca la cui popolazione

aveva avanzato la richiesta di secessione dall'Austria. La preoccupazione di future contestazioni

dovute a cambiamenti politici erano alla base della decisione.

Se il fenomeno Svizzera, una nazione priva di unità etnografica nella quale convivevano

pacificamente etnie diverse anche per lingua e religione, era unico in Europa, l'esercito confederale

nelle sue strutture era unico al mondo. Il paese non aveva un esercito permanente e le unità previste

si costituivano solo in caso di mobilitazione generale o nei periodi di istruzione. Il servizio era

obbligatorio per tutti e veniva eventualmente sostituito per gli esenti dal pagamento di una tassa

proporzionata al reddito. La Nazione Armata era il modello, il cittadino-soldato né costituiva la

base. Dopo un periodo iniziale di addestramento da 65 a 90 giorni, secondo l'arma di appartenenza,

il soldato veniva assegnato a un reparto e subito dopo congedato con successivi brevi richiami per

corsi annuali di 11 giorni. A 32 anni passava nella Landwher (milizia mobile) fino ai 40 e poi nella

Landsturm (milizia territoriale) sino a 48. I quadri non venivano preparati nelle accademie ma

selezionati tra i sottufficiali a loro volta scelti tra la truppa. In entrambi i casi la scelta era a giudizio

dei superiori e il grado non poteva essere rifiutato. Dopo aver frequentato scuole per le varie armi,

le scuole centrali per l'avanzamento a capitano e ai gradi superiori si arrivava per gli ufficiali di

stato maggiore a una scuola speciale secondo l'arma. Il grado di colonnello era quello più elevato

della gerarchia militare con differenzazione secondo il comando assegnato: Colonnello di

reggimento, colonnello di brigata, colonnello di divisione e colonnello di corpo d'armata. Il grado di

generale veniva assegnato dall'Assemblea Federale, il parlamento elvetico, solo quando l'esercito

veniva mobilitato "in servizio attivo". La mobilitazione avveniva in relazione a conflitti tra paesi

vicini e si ebbe nel 1847, 1849, 1856-57, 1859, 1870-71, e 1914-1918.

L'altissimo spirito civico del soldato-cittadino veniva evidenziato dalla cura con la quale venivano

conservati nelle abitazioni dei militari l'uniforme, l'equipaggiamento, l'arma individuale e le

dotazioni di prima linea, cosa che permetteva di schierare in sette giorni 500.000 uomini dai 20 ai

48 anni.

L'AUSTRIA

Così ci accingevamo, animati dalla migliore e più cosciente volontà e di tutta la nostra fede, a

custodire l'eredità austriaca.

Kurt von Schuschnigg

L'Austria, della quale Clemenceau aveva sostenuto: "L'Austriche c'est ce que reste", con il trattato

di Saint Germain fu ridotta geograficamente, politicamente e industrialmente a potenza di terzo

ordine, con una popolazione di sette milioni di abitanti. Le perdite territoriali furono gravissime. Il

Trentino, l'Alto Adige e l'Istria furono riuniti all'Italia, il Banato di Timisoara e la Transilvania alla

Romania, la Galizia alla Polonia. Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina si associarono alla Serbia e

formarono il Regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni.

Nello sbandamento generale, nella profondissima crisi morale creatasi, l'Assemblea Nazionale

proclamò il 12 novembre 1919 l'Anschluss, l'unione alla Germania, ma i vincitori lo vietarono con il

trattato di pace, vincolandolo al consenso, assolutamente ipotetico, di tutti i membri del consiglio

della Società della Nazioni. Aristide Brian sostenne ancora nel 1928: "L'Anschluss c'est la guerre".

Sul problema Mussolini fu tassativo: "L'unione dell'Austria alla Germania rappresenterebbe quasi

certamente la ripresa della guerra […] é assiomatico che la Germania con l'unione dell'Austria

giungerebbe in breve tempo a un potenziale maggiore di quello che aveva prima della guerra,

dominando nell'Europa continentale" (10). Il futuro alleato della Germania nazista si rendeva

lucidamente conto che il gravitare del colosso tedesco sulle frontiere era un evento da evitare. Uno

dei suoi più risoluti oppositori Antonio Gramsci nel 1926 arrivava alle stesse conclusioni in una

limpida analisi politica degli orizzonti internazionali: "L'Italia non può staccarsi dalla Gran

Bretagna per ragioni militari e navali e dagli Stati Uniti per ragioni economiche" e manifestava una

decisa opposizione all'unione dell'Austria con la Germania: "a) si confinerebbe con uno stato di 70

milioni di abitanti, capace di mobilitare il doppio delle nostre forze. b) Vienna unita alla Germania

riacquisterebbe la sua posizione economica nei Balcani".

Se i sentimenti della Francia verso la Germania erano improntati a odio e a vendetta, quelli

dell'Italia verso l'Austria erano di natura estremamente diversa. A fronte della catastrofica

situazione alimentare esistente a Vienna ci si preoccupò di inviare treni carichi di vettovaglie per

soccorrerne la popolazione che ammontava a un terzo di tutta l'Austria, la qual cosa ammorbidì il

complesso di superiorità e di frustrazione nei confronti dell'Italia. Silvio Gabrioli, che aveva

combattuto come ufficiale di complemento degli alpini, ha lasciato una colorita testimonianza sulla

crisi alimentare in cui si dibatteva il paese nel novembre 1918. Precedendo le truppe si spinse in

auto sino a Innsbruck che doveva essere occupata in esecuzione dell'armistizio. "Il nostro gruppo

era in albergo e, attendendo l'arrivo della delegazione civile austriaca, consumava il cibo portato

con se. La delegazione comparve. Erano quattro signori, vestiti da cerimonia, col cilindro. Ma alla

vista del nostro pane bianco, persero ogni ritegno e vi si avventarono al grido di "brot!", tanto era la

fame che li divorava sotto le redingotes" (11). La correttezza delle truppe a Innsbruck fu così

esemplare che in un convegno di storici italoaustriaci del 1973 fu portata a modello di

comportamento, rapportandola a quella delle truppe delle quattro potenze occupanti nel secondo

dopoguerra (12).

L'Italia garantiva all'Austria, stato cuscinetto con la Germania e cuneo tra i popoli slavi della

Jugoslavia e della Cecoslovacchia, l'indipendenza e l'integrità territoriale, ritenendola necessaria

alla sua politica di sicurezza. Si oppose quindi ai tentativi del premier cecoslovacco Benes di

attrarla nell'orbita della Piccola Intesa temendo l'unificazione politica dei paesi dell'area danubiana.

Con lo stesso spirito bloccò le mire jugoslave sulla Carinzia e sulla Stiria. Il trattato di Saint

Germain disponeva un referendum per Klagenfurt, città della Carinzia, che si concluse con 22.000

voti a favore dell'Austria e 15.000 alla Jugoslavia. L'esito favorevole, dovuto anche alla azione

energica e imparziale di reparti del Regio Esercito, accolti come liberatori e che lasceranno un grato

ricordo nella popolazione, provocò la successiva occupazione slava della città alla quale l'Italia e le

altre potenze occidentali si opposero con un ultimatum che ne portò allo sgombero. La netta

opposizione, che portò alla occupazione del tronco ferroviario Villaco-Sankt Veit Klagenfur nel

giugno 1919, nasceva anche dalla preoccupazione per la minaccia alle comunicazioni ferroviarie tra

il porto di Trieste e l'Europa Centrorientale. All'epoca il problema era molto sentito tanto che

Sonnino nel maggio 1919 scriveva: "Per dare alla Cecoslovacchia 60 chilometri di ferrovie, ed

assicurare comunicazioni ininterrotte tra Cecoslovacchia e Romania sono stati posti sotto sovranità

cecoslovacca circa 60.000 magiari. In Polonia per 100 chilometri di ferrovia sono stati trasferiti

sotto sovranità polacca circa 100.000 tedeschi". La protezione dell'integrità della vicina repubblica

si manifestò anche nella questione del Bungerland territorio conteso dall'Ungheria.

Una spina duratura nei rapporti tra l'Italia e l'Austria fu l'annessione dell'Alto Adige che portò alla

incorporazione di 224.000 alto atesini e 8150 chilometri quadrati. Il feldmaresciallo Franz Khun,

riorganizzatore dell'esercito austriaco dopo le gravi sconfitte del 1859 e del 1866, era stato esplicito

in proposito: "Se gli italiani vogliono difendere Venezia devono impadronirsi del Tirolo

meridionale fino al Brennero". In effetti la necessità militare di arrivare alla chiostra delle Alpi fu

messa in luce nella guerra passata dalle posizioni grandemente svantaggiate in cui il tracciato della

linea di confine voluta dagli austriaci nel 1866 poneva l'esercito italiano.

Il Brennero aveva anche un valore morale. Il Tricolore che vi sventolava era il segno, il simbolo

della compiuta unità nazionale. Era l'"insuperabilis finis" della strategia dell'impero romano, la linea

"segnata dalla mano di Dio" come scriveva Carlo Cattaneo, il "rigido confine" del Petrarca che

aggiungeva:

Ben provvide natura al nostro stato

Quando dell'Alpi schermo

Pose fra noi e la tedesca rabbia

Su di esso si escluse ogni trattativa sin dal primissimo dopoguerra.

Il ministro Della Torretta il 6 ottobre 1919 garantì il rispetto della minoranza ma aggiunse

gelidamente che quella garanzia: "costituiva l'ultima parola ed era l'ultima conversazione su tale

argomento". Mussolini fu più brutale. Scriveva su Il Popolo d'Italia dell'11 dicembre 1921: "Al

Brennero ci siamo e ci dobbiamo restare, anche a costo di dover spazzare via tutti i tedeschi da

Bolzano in su".

Su questo confine molti esponenti democratici non concordavano. Leonida Bissolati, espulso dal

Partito Socialista Italiano perché interventista, contrario alla politica di Sonnino, così si esprimeva:

"Quella (la linea del Brennero) è la linea strategica ottima, questa (la linea passante per le vette

dominanti l'Alto Adige e l'Eisach) è la buona. E allora, noi dobbiamo domandarci se per avere la

linea topograficamente perfetta, quando la buona coincide con la linea etnica, converrebbe all'Italia

deporre entro i propi confini il germe dell'irredentismo tedesco?".

Mussolini capo del governo, nel settembre 1923 ammise che i rapporti con l'Austria: "erano molto

buoni", ma nello stesso periodo iniziò una ottusa politica di assimilazione e snazionalizzazione delle

popolazioni allogene. Furono chiuse le scuole pubbliche tedesche e vietate quelle private, la lingua

italiana sostituì quella tedesca nei pubblici uffici e furono italianizzate le targhe, le insegne e le

tabelle, i cognomi tedeschi e le iscrizioni tombali, si procedette alla industrializzazione della

provincia di Bolzano con l'afflusso di popolazioni italiane: "Affogare gli allogeni in un mare di

popolazione regnicola" era il disegno governativo. Nel settembre 1938, quando si evidenziava

sempre di più la potenza tedesca, in una delle sue frequenti esternazioni al consiglio dei ministri il

duce sostenne: "Ci vuole più larga comprensione verso gli allogeni leali. Ma si sappia da tutti, di

qua e di là dal confine, che le frontiere sono intangibili. […] Per stedeschizzare l'Alto Adige non v'è

che un metodo: non isolare gli altoatesini, farli partecipare alla vita della nazione. Io ho fatto sapere

loro, che possono circolare nelle carriere del Regno. Possono diventare deputati, senatori, ministri.

Anche … capo del governo!", sulla qual cosa occorre aggiungere che le possibilità anche per gli

Italiani, erano molto ridotte.

L'aspirazione all'Anschluss era sempre viva nei circoli austriaci, sembrando l'ultima possibilità di

sopravvivenza. I partiti cristiano-sociale e popolare grande-tedesco che raccoglievano voti nella

borghesia ribadivano nel 1922, poco dopo il crollo economico: "Tenere fede alla politica

dell'Anschluss, mantenendo stretti contatti con il governo del reich tedesco, investimenti di capitali

tedeschi, protezione delle minoranze tedesche negli Stati vicini".

L'idea della riunione dei due paesi, l'incapacità di accettare la nuova realtà, si sviluppò negli anni

successivi. In Germania, specie in Baviera, il problema era oggetto di vivaci discussioni ed era uno

dei futuri obiettivi della politica estera, sollevando preoccupazioni e polemiche negli ambienti

italiani. In un articolo di Antonio Pavari "Alto Adige e Anschluss" pubblicato nel 1926 sulla

Rassegna Italiana, rivista accesamente nazionalistica, si riportò l'opinione di un professore tedesco

Herbert Schmidt espressa al Congresso geografico germanico tenutosi a Breslavia nell'anno

precedente: "L'unione viene proibita con il gesto di un poliziotto che crede di soffocare un

movimento come quando discioglie un assembramento". Tanto era sufficiente per provocare in

Mussolini una delle sue solite periodiche sfuriate. "[L'Italia] se sarà necessario porterà il tricolore

anche al di la del Brennero, ma non lo ammainerà mai sul Brennero".

Con il trattato di pace gli organici dell'esercito austriaco furono fissati in 30.000 unità, volontari

che, con l'abolizione della leva, avevano una ferma di dodici anni. Anche a quello austriaco era

imposto il divieto di mezzi corazzati e dell'aviazione ma a differenza di quello tedesco la volontà di

rivincita era inesistente. Nel 1929 l'esercito fu ridotte per problemi finanziari a 22.000 uomini e

l'ultimo cancelliere lo definì "povero e mercenario". Nella debolezza dello Stato i partiti politici

avevano creato delle milizie di parte. Republikaner Schutzbund (unione di difesa repubblicana) si

chiamavano i reparti armati del partito socialista formati da operai con una forza doppia di quella

dell'esercito, mentre le Heimwehren (Associazione per la difesa della patria) erano formazioni di

destra, nate, come i tedeschi Freiwilligen Korps (corpi franchi) per la difesa delle frontiere

minacciate dagli Jugoslavi e dagli Ungheresi. Pure le tradizioni militari non erano obliate se si

pensa che nelle Allgemeine Gefehisror Schrift (Norme generali per il combattimento) si dà spazio

alla guerriglia cui venivano riservati 18 su 148 articoli, con una previsione dell'antichissima forma

di lotta, ignorata nelle regolamentazioni italiane, che nella seconda guerra mondiale avrebbe usurato

nella sola Jugoslavia 17 divisioni italiane e 28 tedesche.

LA JUGOSLAVIA

Il cielo è blu, colore della Serbia e Dio che vive in cielo è serbo anche lui.

Canzone serba

In Jugoslavia tre etnie, i Serbi con sei milioni, i Croati con quattro e gli Sloveni con un milione e

mezzo di abitanti costituivano l'85 % della popolazione. Vi erano inoltre Tedeschi (500.000),

Ungheresi (250.000) Albanesi e Turchi (400.000), Romeni (200.000) oltre a Italiani, Montenegrini,

Zingari e Bulgari.

Il Regno dei SHS (Serbi-Croati-Sloveni) nacque il primo dicembre 1918 dalla unificazione delle

regioni slave soggette all'impero asburgico con la Serbia, regno al quale aderirono subito dopo la

Voivodina e il Montenegro. Si realizzava così il sogno secolare della piccola Serbia il cui governo

aveva proclamato il 7 dicembre 1914 che scopo della guerra era: "la lotta per la liberazione di tutti i

nostri fratelli irredenti Serbi, Croati e Sloveni".

L'assemblea nazionale, la Skupstina, costituitasi il primo marzo 1919 richiese che il Friuli con

Gorizia, Trieste, l'Istria, Fiume e tutta la Dalmazia fossero incorporate nel nuovo regno. Gli appetiti

territoriali dei serbi, su cui i vicini Ungheresi causticamente osservavano: "I serbi gente che passa il

tempo sulle rive del Danubio cantando inni guerreschi", non si limitavano all'Italia.

Truppe serbe al seguito di quelle francesi arrivarono nel dicembre 1918 nel Banato, regione

dell'impero austriaco, iniziando una politica di espulsione violenta delle popolazioni non serbe. Nel

successivo maggio 1919 occuparono Klagenfurt e Villach in territorio austriaco e ne furono

sgomberate solo dall'intervento dell'esercito italiano. Nel 1920 la Società delle Nazioni dovette

impiegare una missione composta da una diecina di ufficiali osservatori in Albania per sorvegliare il

ritiro delle truppe jugoslave il cui governo fu sottoposto a una pesante azione diplomatica anglofranco-italiana.

Sull'atteggiamento del governo iugoslavo, fu duro il giudizio del socialista giornale triestino Il

Lavoratore del 27 gennaio 1919: "Gli slavi si impossessano di località prettamente tedesche; è la

corsa sfrenata, pazza, alla fonte di nuovi irredentismi. Il governo ha l'aria di provare una vera

voluttà di attaccar briga con tutti i vicini, a nord e a sud, all'est e a ovest".

Il Regno si legò subito alla Francia, interessata ad impedire una espansione economica dell'Italia

verso i Balcani, "pour jouer un mauvais tour a l'Italie" sosteneva Clemenceau e patrocinò la

creazione della Piccola Intesa con accordi bilaterali con la Cecoslovacchia e la Romania, nazioni

tutte interessate alla conservazione dello statu quo.

Il paese era un mosaico di nazionalità, etnie, lingue, religioni e culture diverse e nel passato era

stato il confine tra il mondo cristiano e il mondo musulmano. Ben presto maturarono numerosi e

gravi problemi nella vita del giovane Stato, privo di una tradizione nazionale basata su una storia

comune. I contrasti tra il nazionalismo grande-serbo che tendeva a centralizzare la vita politica e le

tendenze federaliste prima e separatiste poi dei croati misero in luce la precarietà della coabitazione

tra gruppi etnici diversi, in un clima di arretratezza socioeconomica e culturale. Difficile era la

convivenza fra Serbi di religione ortodossa, Croati e Sloveni cattolici, Bosniaci musulmani.

Profonde erano le differenze culturali ed economiche tra Slovenia e a Croazia, già inserite in una

evoluta compagine politica quale era l'Austria-Ungheria, si pensi alla sostanziale differenza tra lo

stile di vita dell'Austria e un paese balcanico, e gli altri paesi reduci dal giogo ottomano, da cui

avevano ereditato una burocrazia ipertrofica, una popolazione in continuo aumento, una agricoltura

primitiva. Tutti questi elementi con l'aggiunta di minoranze che rappresentavano il 15% della

popolazione e alle quali erano negate i diritti più elementari, pur garantiti dalla costituzione del

1921, contribuivano a creare una miscela esplosiva che sarebbe deflagrata nell'avvenire. Se i

Balcani erano la polveriera d'Europa, la Jugoslavia era la polveriera dei Balcani.

Vanamente si tentò di dare al paese una coscienza unitaria e nazionale, la Jugoslavia finirà in un

mare di sangue di cui all'inizio del nuovo millennio non si vedeva la fine. In settanta anni di storia

fu tenuta unita solo da un autocrate come re Alessandro e da un dittatore come Tito, anni funestati

da attentati, regicidi, violenze, stragi e genocidi. Va riconosciuta a Mussolini l'immediata intuizione

"dell'artificialità" dello Stato creato a Versailles, uno Stato "senza anima".

La vita politica del paese fu precaria con frequentissime crisi, in due anni si succedettero sei

governi, con quattro elezioni generali dal 1920 al 1927, fino ad arrivare nel gennaio 1929 allo

scioglimento del parlamento e alla instaurazione di una dittatura da parte di Alessandro Primo che

nel successivo ottobre diede al paese il nuovo nome di Jugoslavia. All'origine della dittatura vi era

stata l'uccisione a colpi di pistola da parte di un deputato montenegrino in pieno parlamento nella

seduta del 20 giugno 1928 di due deputati del partito contadino croato e di Radic capo del partito

repubblicano croato. Alessandro pagò con la vita la sua politica anticroata. Nel 1934 in visita

ufficiale a Marsiglia fu assassinato da nazionalisti croati guidati da Ante Pavelic futuro capo dello

Stato croato sorto nel 1941 sotto la protezione dell'Italia.

La situazione che si venne a creare fu lucidamente prevista da uno studioso italiano Giorgio

Dainelli il quale nel 1929, dopo aver evidenziato le profonde differenze esistenti tra i popoli della

Jugoslavia, scriveva: "[i serbi] uniti ai loro fratelli di sangue della Bosnia e dell'Erzegovina adesso

cercano di prevalere sui croati , dei quali la formale e non completa unione politica non ha

cancellato i diversi caratteri linguistici, religiosi, culturali ed un antagonismo che spesso è

inimicizia e talora odio" e terminava con parole ancora oggi attuali "cercano di soffocare la

italianità superstite della Dalmazia […] Per un avvenire di pace […] le nazionalità minori siano

protette" (13).

Della Dalmazia un deputato serbo al parlamento austriaco, sicuramente dotato di humour, diceva

"Una provincia austriaca, dove si parla e si pensa in italiano, si comanda in tedesco e si obbedisce in

slavo" e un osservatore americano nel 1920 rilevava che: "Many Jugoslavs speak Italian in their

homes". Nella regione convivevano da secoli le due etnie. Gli Italiani costituivano il ceto dominante

anche per l'arretratezza dei contadini croati, ma restavano una minoranza. Nel censimento del 1910,

i cui dati furono violentemente contestati, su 634.855 abitanti erano 18.288; nessun deputato

dalmata di etnia italiana rappresentava la comunità a Vienna e alla dieta dalmata di Zara erano 6 su

45. L'unica amministrazione italiana era Fiume. Sulla Dalmazia, considerata indifendibile dalle alte

gerarchie militari dell'esercito, il marchese San Giuliano, ministro degli esteri all'epoca del Patto di

Londra, così si era espresso: "Sasonov [ministro degli Esteri zarista] ci ha offerto anche la Dalmazia

ma noi crediamo che non ci convenga estenderci sino alla Dalmazia che è fuori dei nostri confini

geografici". Nel 1915 l'intervento italiano era ritenuto così urgente che anche la Russia, naturale

protettrice degli Slavi del Sud, aveva offerto: "il completo dominio dell'Adriatico, con tutte le

condizioni a ciò necessarie, e salvo soltanto qualche concessione alla Serbia" (14).

Anche nella penisola istriana Italiani e Slavi avevano convissuto pacificamente sotto la repubblica

veneta e l'impero austriaco. Gli italiani, detentori del potere economico, vivevano lungo le coste e

nei centri cittadini, gli slavi nelle zone rurali. Con il diffondersi delle teorie nazionaliste cominciò a

manifestarsi una intolleranza sempre più estesa e che diventò irredentismo da parte di vasti strati

della popolazione slava dopo l'annessione dell'Istria all'Italia.

Unico elemento unificatore era un pervicace odio per l'Italia, che si era sostituito a quello contro i

turchi, che porterà alle foibe, tombe nelle quali giacciono un numero sconosciuto di morti, alla

violenta espulsione di 350.000 italiani e alle pretese del maresciallo Tito di portare i confini con

l'Italia al Tagliamento.

I rapporti politici fra i due paesi furono il paradigma di quelli che si svilupparono nell'Europa degli

anni Venti tra Stati divisi tra opposti nazionalismi e avvelenati da problemi etnici. L'immaginario

collettivo italiano era fortemente influenzato dal fatto di trovarsi di fronte a un vicino nel quale la

metà della popolazione era costituita da ex nemici. Inutilmente Sonnino nell'ultimo anno di guerra

annotava: "Le nostre rivendicazioni di fronte all'Austria-Ungheria rispondono al doppio concetto

etnico e della legittima sicurezza per terra e per mare. […] Laddove si tratta di popolazioni di

carattere misto, una equa delimitazione si può ottenere solamente mediante mutue concessioni e

reciprochi sacrifici, sotto pena di creare uno stato di cose, foriero di futuri conflitti".

I contrasti scoppiarono subito dopo la fine del conflitto quando l'Italia chiese la completa

applicazione del Patto di Londra del 1915 al quale i rappresentanti del nuovo Stato si opposero

strenuamente, appoggiandosi alle parole di Wilson, il quale aveva dichiarato che i confini italiani

dovevano essere fissati: "lungo linee chiaramente riconoscibili dalla nazionalità" e di Lloyd George

lo statista inglese che, dopo aver fatto parte del governo che negoziò gli accordi con l'Italia, dichiarò

nel gennaio 1918 che all'Italia dovevano andare solo: "Territori abitati da popolazioni di razza e

lingua italiana". Gli appetiti slavi furono ridimensionati quando il presidente americano, grande

protettore del nuovo paese, patì una sconfitta al Senato americano che non ratificò i trattati di pace,

provocandone il declino. I precedenti accordi di Londra furono ignorati.

Fu nel novembre 1920 che con il Trattato di Rapallo si arrivò a un primo accordo tra i due paesi.

L'Italia ebbe l'Istria in cui vivevano 400.000 slavi, Zara e le isole di Cherso, Lussino, Lagosta e

Pelagosa, con Fiume città libera e rinunciò alla Dalmazia, con grandi strepiti della Regia Marina,

dei nazionalisti e dei fascisti. Col successivo Patto di Roma del gennaio 1924 la Jugoslavia

riconobbe il passaggio di Fiume all'Italia ricevendone in cambio il Delta e Porto Barros. Nel

successivo 1925 con la Convenzione di Nettuno si regolarono i diritti della minoranza slava a

Fiume e di quella italiana in Dalmazia. La ratifica degli accordi provocò violentissime

dimostrazioni di piazza con assalti a consolati italiani e fu preceduta da accesissimi scontri nella

Skupstina che si susseguirono fino al 1928 quando finalmente passò. L'opposizione contro questi

trattati fu particolarmente violenta tra i croati e gli sloveni che, già sudditi fedeli di Francesco

Giuseppe, imperatore dell'Austria-Ungheria, avevano valorosamente combattuto nell'esercito

asburgico di cui costituivano, con i bosniaci, più del 50%. E croato era uno dei capi più illustri il

feldmaresciallo Svetozar von Boyna Boroevic che, dopo aver sconfitto più volte i russi a Grodeck, a

Przemysl e sui Carpazi, aveva guidato la 5° armata sull'Isonzo e sul Piave meritandosi l'appellativo

di "leone dell'Isonzo". Nel dopoguerra queste popolazioni avevano aderito con grande entusiasmo al

nuovo regno del quale erano stati nemici in guerra. Vengono alla mente le parole di Tom Wolfe:

"Nella guerra tra gli uccelli e le altre bestie, il pipistrello diceva di essere un uccello quando

vincevano i pennuti perché sapeva volare, ma di essere una bestia diversa nel caso contrario perché

aveva i denti".

Di certo la politica estera italiana fu irriducibilmente contro l'Jugoslavia e pieno era il sostegno alle

rivendicazioni dell'Austria, Bulgaria, Romania e Ungheria quando erano rivolte contro il vicino

orientale. Il nuovo corso fu vividamente tratteggiato da un ufficiale austriaco Fritz Weber che, dopo

aver combattuto sino all'ultimo contro gli Italiani, si ritirava al comando di una colonna austriaca

verso Vienna. "La nostra prima meta era Malburg (Maribor per gli jugoslavi) […] Davanti al ponte

della Drava, troviamo un ex ufficiaSerbia" (15)le austriaco con due prigionieri serbi che adesso sono

armati di fucile. […] La Drava segna il confine provvisorio e divide il nuovo regno di Jugoslavia

dalla nostra patria. L'uomo alza la mano, ci invita a scendere a terra: -Cavalli e armi rimangono quidice -voi invece potete passare (15). La minaccia di un bombardamento della città permise agli

austriaci di continuare la ritirata con armi e cavalli.

A questo fenomeno contribuì l'odiosa politica di assimilazione delle autorità fasciste che

applicarono le stesse direttive che avevano caratterizzato la politica italiana in Alto Adige. Il fine

ultimo era la distruzione dell'identità nazionale delle popolazioni annesse, con l'abolizione della

lingua e delle scuole ove si insegnava, la grottesca italianizzazione dei cognomi, la soppressione

delle associazioni slave. La situazione era tale che nel 1928 lo stato maggiore generale negli studi

su una eventuale guerra non faceva affidamento sui richiamati allogeni che dovevano essere inviati

in territori dell'interno, riuniti in battaglioni speciali e disarmati. Misure analoghe erano previste

dalle autorità jugoslave che prevedevano: "l'internamento nuclei uomini validi cittadini jugoslavi di

sentimenti ostili Jugoslavia abitanti in zone prossime […]".

Nei confronti degli slavi non furono però attuati provvedimenti di espulsione in massa, violenze o

stermini come avvenne nei confronti degli italiani negli anni successivi al 1942. Nessun Slavo fu

ucciso perché Slavo. La stampa jugoslava faceva da cassa di risonanza a tutti i soprusi e alle

associazioni nazionaliste tra cui primeggiava l'Istra, con sede a Zagabria, la quale riuniva tutti i

fuoriusciti dell'Istria. Dopo il Trattato di Rapallo il Novi List del 13 novembre 1920 commentava:

"Il trattato di Rapallo ha vivisezionato la giovane Jugoslavia […] però sappia l'Italia che anche i

morti si vendicano!". Il salvataggio dei resti dell'esercito serbo, sconfitto e messo in fuga dalle

armate austro ungheresi, ad opera della Regia Marina veniva minimizzato: "In seguito al deciso

intervento dello zar russo e del governo francese [l'Italia] fu costretta a cedere alcuni suoi vapori di

commercio per il trasporto dell'esercito". Alle falsificazioni storiche e alle minacce si univano il

dileggio per l'esercito italiano che pure aveva sconfitto l'oppressore austriaco e contribuito contro la

loro volontà alla liberazione dei croati e degli sloveni. Sul Novo Dobro di Spalato del 27 ottobre

1927 si legge: "Il 24 di questo mese si sono compiuti dieci anni dalla famosa e grande battaglia di

Caporetto. […] Lì i reggimenti sloveni, croati e bosniaci stritolarono nell'assalto austrogermanico il

migliore esercito italiano e lo cacciarono in fuga selvaggia oltre il Piave. Sebbene questa fosse una

vittoria delle armi austriache in cui i nostri uomini versarono il loro sangue, tuttavia essa suscita nel

nostro popolo tanta gioia quanto altrove" (16). La faziosità non è di pochi fogli di stampa.

L'Almanacco della "Jadronska straza" del 1929 sarcasticamente annotava: "Mussolini sa che

l'esercito non ha avuto nel passato una sola vittoria militare".

L'esercito, fortemente svantaggiato dalla penuria di ufficiali, nel 1926 era diviso in cinque armate su

16 divisioni di fanteria, più una divisione della Guardia con sede in Belgrado, due divisioni di

cavalleria, nove reggimenti di gendarmeria e 42 compagnie di truppe di frontiera. L'artiglieria

schierava 244 batterie campali leggere, 20 batterie pesanti campali e 20 batterie pesanti. I serbi

costituivano la maggioranza dei quadri con 3/5 degli ufficiali inferiori e il maggior numero di quelli

superiorialtrove" (17). Esisteva una forte conflittualità tra i quadri provenienti dall'esercito

austroungarico e quelli serbi anche per le diverse memorie storiche di cui erano depositari.

Caratteristica del clima esistente, gli ufficiali erano usi rivolgersi ai soldati chiamandoli "Junaci",

ossia eroi, in un esercito le cui tradizioni militari si erano forgiate nelle guerre contro gli ottomani e

i paesi vicini.

In un clima di retorica e di esaltazione nazionalistica si festeggiava ogni anno la sanguinosa

sconfitta di Kosovo Polje del 15 giugno 1389 quando i Turchi posero fine alla indipendenza serba:

una nenia racconta di una mamma che alla nascita del figlio lo accoglie con le parole: "Benvenuto

piccolo vendicatore del altrove" (17). A epitaffio del paese si raccontava negli ambienti diplomatici

di Belgrado che la Jugoslavia poteva essere riassunta in cifre: 6+5+4+3+2-1 = 0. Era composta da 6

repubbliche, 5 nazioni, 4 lingue, 3 religioni, 2 alfabeti e UN Tito. Scompare Tito scompare la

Jugoslavia.

LA GERMANIA

Non assolvo gli Stati Uniti e qualsiasi altro paese da ogni colpa nei fatti che fecero del popolo

tedesco una facile preda alle lusinghe e alle minacce dei congiurati nazisti.

Robert Jackson

Rappresentante dell'accusa americana a Norimberga

La Germania, considerata responsabile dello scoppio della guerra, ridotta a una potenza di

second'ordine dal trattato di Versailles, anche se non si poté arrivare al suo smembramento a

differenza dell'impero asburgico e di quello ottomano, pagò la sua colpa con sanzioni pecuniarie,

territori e popolazioni. Perse 70.579 kmq, 1/7 del territorio e 6.500.000 di abitanti, 1/10 della

popolazione. Alla Francia tornarono l'Alsazia e la Lorena col ripristino dei confini del 1870. Il

territorio della Saar, le cui miniere di carbone divennero proprietà della Francia a rimborso della

distruzione delle miniere del nord, venne affidato a una commissione di cinque membri della

Società delle Nazioni con la clausola di un plebiscito che, tenuto nel 1935, diede una forte

maggioranza alla Germania.

Il Belgio ebbe i distretti di Eupen e di Malmedy, la Danimarca a seguito di un plebiscito lo

Schleswig settentrionale. La Polonia, ricostituita nella sua entità nazionale, ebbe la Prussia

Occidentale e la Posnania quasi per intero, l'alta Slesia a seguito di un plebiscito del 1921 e un

"corridoio" che, tagliando parte della Prussia orientale, le apriva l'accesso al Baltico. Danzica

divenne città libera (Fraie Stadt Danzig) con 356.740 abitanti. Memel venne assegnato alla Lituania

pur contando una maggioranza di cittadini di lingua tedesca 72.000 contro i 68.000 di lingua

lituana, senza che si sentisse la necessità di un plebiscito. Il territorio di Hultschin (Hlvcin) con

48.000 abitanti fu assegnato alla Cecoslovacchia. La maggioranza di queste aree venne direttamente

annessa, per altre erano previsti plebisciti.

Tutti i fiumi tedeschi vennero internazionalizzati. Le colonie spartite tra Francia e Gran Bretagna

con qualche concessione al Giappone. Vi fu poi la cessione della flotta militare, di una grande parte

della flotta mercantile e pesantissime indennità finanziarie e industriali, oltre alla distruzione di 60

sistemi fortificati e di 7000 fabbriche di armamenti. Contro la Commissione di controllo del

disarmo vi fu una sorda opposizione, si cercò in ogni modo di intralciarne il lavoro in più casi

rifiutando informazioni e documentazioni, con una resistenza passiva o con azioni violente che

obbligarono le autorità a fare scortare gli ispettori alleati. L'esercito fu ridotto a 100.000 uomini con

l'abolizione della coscrizione obbligatoria, privato delle armi pesanti, dei corazzati e dell'aviazione.

L'articolo 160 del trattato di pace imponeva inoltre che: "Lo stato maggiore e tutte le organizzazioni

analoghe saranno sciolte e non potranno essere ricostituite sotto nessuna forma". Alla marina furono

lasciate sei navi da battaglia, sei incrociatori leggeri, dodici cacciatorpediniere e dodici cannoniere,

unità tutte estremamente obsolete, con un organico di 15.000 uomini.

Con questi provvedimenti si pensava di seppellire per sempre il militarismo tedesco. Le clausole

sugli armamenti a lungo andare si dimostrarono un vantaggio per l'esercito che, non appesantito da

enormi quantità di armamenti e munizioni rapidamente obsolete che riempivano gli arsenali delle

potenze vincitrici, poté dedicarsi in segreto allo studio e alla progettazione di armi, mezzi e

equipaggiamenti. Torna alla memoria il precedente del riarmo clandestino prussiano in epoca

napoleonica.

Il nuovo minuscolo esercito, un superbo modello di esercito professionale, fu affidato al generale

Hans von Seeckt che si era messo in luce sul fronte orientale e il cui nome va aggiunto negli annali

della storia militare a quelli di Scharnost e Gneisenau, autori della rinascita dell'esercito prussiano

dopo la débacle napoleonica, di von Roon che organizzò e di von Moltke che portò l'esercito alle

folgoranti vittorie del 1871. Il primo ordine di servizio emesso il primo gennaio 1921 era un grido

di riscossa: "Questa regolamentazione si fonda sulla forza, l'armamento e l'equipaggiamento

dell'esercito di una grande potenza militare moderna e non soltanto sull'esercito germanico dei

100.000 stabilita dal trattato di pace. L'esercito è il primo strumento della potenza del Reich.

Ciascuno dei suoi componenti deve penetrarsi dell'idea che, in servizio o fuori servizio, è il

rappresentante e l'agente esecutivo di tale potenza. La sua condotta e la sua attitudine in tutte le

circostanze della vita debbono provare che egli è pienamente cosciente della funzione che esercita e

delle responsabilità che ne derivano".

Seeckt, il quale non fece mai suo l'alibi della "pugnalata alla schiena", concepì il nuovo esercito,

sono parole sue: "[…] come un microcosmo capace di una illimitata espansione", un élite composta

da 4.000 ufficiali, selezionati dai 340.000 dell'esercito imperiale e 96.000 sottufficiali e soldati

scelti uno per uno con maniacale cura e che avrebbero formato la struttura, lo scheletro del futuro

esercito hitleriano. Di questa ufficialità Liddell Hart alla fine della seconda guerra mondiale scrisse:

"I generali tedeschi erano il miglior prodotto della loro professione, in assoluti rispetto ad ogni altro

paese".

Il paese alla fine degli anni Venti fu squassato da una profonda crisi economica e morale della quale

approfittò Hitler e il suo partito passato da 12 a 107 seggi nelle elezioni del 1930 e a 230 nel 1933.

La "vendemmia dei grappoli di odio" che maturarono in quegli anni avverrà dopo il 1938 quando

tutta l'Europa sarà sommersa in un mare di orrendi massacri, "pulizie etniche" e lutti senza fine.

LA GRAN BRETAGNA

We don't want to fight, but, by Jingo, if we'do,

We've got the ships, we've got the men, and we've got the money too!

Nel panorama europeo l'esercito britannico, difensore del più vasto impero del mondo degli ultimi

secoli, costituiva una anomalia. In passato si era detto che liberava il paese delle due classi più

oziose e dannose, la più alta e la più bassa. Era composto da ufficiali gentiluomini cui si inculcava il

dover essere prima gentiluomini e poi ufficiali e che venivano giudicati anche dalla correttezza

dell'accento e soldati di professione il cui addestramento individuale era curatissimo, con continue

esercitazioni basate sul fuoco mirato, tradizione che risaliva alle guerre napoleoniche.

La permanenza per tutta la durata del servizio nello stesso reggimento creava straordinari vincoli di

affratellamento, la dura vita nelle colonie con frequenti scontri di piccola intensità facevano dei

Tommy soldati coraggiosi, tetragoni nelle sconfitte. Di essi Kipling, con straordinario paternalismo,

scriveva "[…] che Dio nella sua infinita saggezza aveva dato ai soldati britannici il cuore tenero di

un fanciullo perché così potessero credere ai loro ufficiali e seguirli ovunque come cagnolini".

L'esercito era un piccolo Esercito di volontari, che si distingueva nella perfezione delle parate e

nella rigida etichetta reggimentale, guidato da ufficiali di buona famiglia, la cui professionalità ben

si coniugava con gli sport e la vita sociale, con generali sempre più anziani e sempre più soddisfatti

delle tradizionali dottrine che avevano portato alla passata vittoria. Più che un esercito era un

insieme di reggimenti rigidamente ordinati in prestigio, ciascuno compatto come una famiglia,

inadatto a combattere in formazioni complesse, incapace di assumere iniziative, mal visto da una

opinione pubblica pacifista.

Gli ufficiali costituivano una razza a parte, lontani dai problemi delle truppe affidate a capaci

sottufficiali, molti provenivano dalla "landed gentry", piccola nobiltà terriera e dall'aristocrazia.

Wellington nel 1845 sosteneva che dovevano avere: "Cultura, maniere, onore e altre qualità

acquistate mediante l'educazione che i gentiluomini inglesi ricevono". Nella guerra passata

dimostrarono il loro valore. Alla fine del 1914, dopo cinque mesi di sanguinosi combattimenti,

avevano lasciato sul campo sei pari, 16 baronetti, 95 figli di pari e 82 figli di baronetti. Dopo la

vittoria si calcolò che su otto ufficiali caduti uno era un nobile e nobili erano tre capi Alanbrooke,

Montgomery e Alexander che si misero in luce nella seconda guerra mondiale.

Missione dell'esercito era il presidio dell'India, dell'Egitto,dei nuovi mandati e di tutti i territori

(salvo quelli che si autogovernavano) e nel provvedere in patria il necessario sostegno al potere

civile. Lamentava il capo di stato maggiore nel maggio 1920: "Il nostro piccolo esercito è troppo

sparso non siamo abbastanza forti in alcun teatro: non in Irlanda, non in Inghilterra [era l'epoca dei

grandi scioperi], non sul Reno, non a Batum, non in Egitto, non in Palestina, non in Mesopotamia,

non in Persia, non in India".

Con l'esclusione dell'India, gli effettivi, con le truppe coloniali, la riserva (124.000) e l'armata

territoriale (180.227) ammontavano a 470.727 unità. I reparti stanziati in Gran Bretagna erano

limitati, la Manica costituiva il migliore baluardo contro gli invasori e nel futuro un insuperabile

ostacolo anticarro alle panzerdivisionen di Hitler. In India, perla della Corona, erano accasermati

59.987 effettivi, un numero superiore a quello di tutte le altre colonie (34.119). L'esercito indiano

era formato per un terzo da formazioni britanniche, la memoria del Mutiny del 1857 era sempre

presente, gli ufficiali superiori erano tutti britannici e quelli inferiori in maggioranza. La Gran

Bretagna schierava quattro battaglioni di carri sul territorio metropolitano, ogni battaglione era

composto da uno stato maggiore e 3 compagnie carri di tre sezioni ciascuna con un totale di 52

mezzi, di cui quattro con apparecchi telegrafici senza filo. Vi erano inoltre una compagnia

autoblindo in Gran Bretagna, una in Egitto, e otto in India. Va per inciso ricordato che lo stato

maggiore aveva cominciato ad esperimentare sistemi di comunicazione senza fili già negli anni

Venti e nello stesso periodo iniziò la trasformazione di reparti a cavallo in autoblindati.

Come tutti gli eserciti, era l'espressione della società che era chiamato a difendere, una società

classista, nella quale l'appartenenza alle classi sociali superiori era un potente viatico per tutte le

carriere. La differenza tra i quadri e i sottoposti era enorme, la mediocrità dei coraggiosissimi

ufficiali sarebbe stata impietosamente messa in luce nella guerra contro i Giapponesi e i Tedeschi,

unico popolo del quale rispettavano le qualità guerresche.

La politica estera britannica in Europa fu dettata dalla secolare esigenza di conservare la "balance of

power" tra i grandi Stati, evitando il predominio della Francia e, sugli oceani, dal "Two power

standards" ossia sul potere di disporre di una flotta superiore a quelle unite di altri due Stati. In un

clima di sostanziale debolezza, del quale l'inarrestabile decadenza era la matrice, si seguì una

politica di disarmo che avrebbe portato il paese alla seconda guerra mondiale con concetti operativi

e armamenti superati e antiquati. Vi è però una grande giustezza nel giudizio di uno statista

britannico, la Gran Bretagna era un pugile che combatteva al di sopra del proprio peso. Questa fu la

sua ineguagliabile grandezza.

LA CECOSLOVACCHIA

"La Cecoslovacchia era piccola, i suoi nemici grandi, gli amici lontani e distratti e poco disposti ad

affrontare i rischi e i dolori di una nuova guerra".

(Benedetto Croce)

La nuova nazione, risorta dopo 300 anni il 28 ottobre 1918, fu il paradigma degli Stati concepiti a

Versailles. Sotto la guida di Tomas Masarik e Edward Benes, uomini di valore internazionale e

strenui assertori dell'indipendenza, si fondò sulla spontanea, entusiastica unione di Cechi e

Slovacchi, ai quali furono aggregati Tedeschi, Ungheresi, Ruteni, Polacchi e altre esigue minoranze.

Al primo, Francois Fejto addebitò il grande errore di essere passato dal programma di una

trasformazione dell'impero asburgico in una federazione di stati a quello di una repubblica,

agglomerato di popoli diversi sotto la direzione egemonica dei cechi. Paradossalmente era

un'Austria in piccolo con un nucleo di boemi-moravi di 6.500.000 su 14 milioni, Slovacchi 3

milioni, Tedeschi 3 milioni, Ungheresi 700.000, Ucraini ribattezzati Ruteni 400.000, ai quali si

aggiungevano 100.000 Ebrei e 70.000 Polacchi.

Nel tempo, come per la vicina Jugoslavia, cominciarono a sorgere problemi non solo per le radicali

diversità culturali e storiche fra i Cechi e gli Slovacchi, due popoli separati dal decimo secolo uniti

solo dall'opposizione all'impero asburgico, ma anche per la politica di centralizzazione portata

avanti dalla dirigenza ceca. La Boemia, caratterizzata da un avanzato sistema industriale ereditato

dall'impero austriaco e la Moravia sulla quale l'influenza dell'Austria era stata fortissima, avevano

usufruito dell'istruzione obbligatoria negli ultimi 50 anni e il tasso di analfabetismo era del 2%. La

Slovacchia, fortemente cattolica, era una regione agricola soggetta dal decimo secolo all'Ungheria

con un sistema scolastico limitato alle scuole elementari, essendo le superiori in lingua ungherese.

La difficoltà di amalgamare popolazioni diverse per cultura, lingua e memorie storiche erano

enormi aggravate dalla arretratezza dei Ruteni e dall'insofferenza dei Tedeschi e degli Ungheresi

che nei secoli avevano esercitato il predominio politico e militare.

I Tedeschi della Boemia, tre milioni, aggruppati in due province, la Deutschbuhmen e la Sudenland,

comunemente conosciute come i Sudeti, aspiravano all'unione con la Germania, ancora prima della

fine della Grande Guerra. A Versailles il Consiglio dei Dieci diede mandato a una commissione di

risolvere il problema ma le sue conclusioni, la cessione alla Germania di una zona avente come

centro principale Karlovy Vary e Eger, fu respinto in base al principio che l'aggressore tedesco non

doveva essere premiato con concessioni territoriali.

I rapporti con l'Italia non furono mai cordiali e per le differenti forme politiche e per la politica

slavofila e francofila ceca. Non aumentarono quando i plenipotenziari cecoslovacchi esibirono nel

corso delle trattative a Versailles una carta geografica nella quale Trieste, Gorizia, l'Istria e Fiume

erano indicati come territori jugoslavi. La Francia ne fu il naturale referente, tutore e protettore

anche per il comune interesse a mantenere lo statu quo nell'Europa Centrale. Da questa posizione

era stata scalzata l'Italia che aveva costituito con prigionieri e disertori la Legione cecoslovacca che,

agli ordini del generale Piccioni, era stata la base del nascente esercito. La missione italiana terminò

le sue funzioni nel giugno 1919 quando il generale francese Pellé fu nominato capo dell'esercito

cecoslovacco col compito di riorganizzarlo.

Dei contrasti acutissimi fra popolazioni diverse si ha memoria nelle parole del generale dei

bersaglieri Giuseppe Boriani che, dopo aver valorosamente combattuto nella prima guerra

mondiale, fu inviato in Cecoslovacchia al comando della settima divisione cecoslovacca. In una

lettera diretta alla moglie nel gennaio 1919 scrive: "Non sono i soldati, poveri contadini semplici e

buoni, che hanno ideato il male, ma bensì le autorità civili slovacche che, messe ora in questi paesi

prettamente magiari, vogliono sfogare sulle popolazioni, come vendetta per i mali sofferti, tutte le

ingiustizie e le cattiverie che i magiari hanno inflitto loro […] Questa gente ritiene sia necessario

sottomettere brutalmente i magiari e questa sottomissione consisterebbe, per loro, nel rubare gli

averi, nel cacciarli via dai loro impieghi, nell'impedire loro di parlare le loro lingue, nel provocarli

in tutti i modi per far succedere disordini e procedere alla repressione con le armi" (18).

Con la vicina Polonia i rapporti furono turbati dalla questione di Teschen, città tedesca sul fiume

Olsa, appetita da entrambe le parti e salomonicamente divisa a metà. Il giudizio di Mussolini sulla