Erica Zucca

Revisione Farmacologia - Prof. Onali

Lezione 13 - 2/12/13

GLI ANTIPSICOTICI

Da integrare con le lezioni del 7/11/11 e dell’ 8/11/11.

La schizofrenia è stata oggetto di studio non solo medico, ma anche filosofico, ed è stata

considerata un disturbo dell’esistenza. Freud la interpretava come il conflitto tra l’io e l’es.

La terapia delle psicosi è sempre la stessa, sia che si tratti di schizofrenia o altro.

I sintomi negativi sono i più difficili da trattare.

Disturbi cognitivi: in particolare disturbi della memoria di lavoro (memoria che permette di operare

a breve termine) possono essere messi in evidenza con diversi test, con carte da gioco ad esempio.

Il soggetto schizofrenico ha difficoltà ad adattarsi ai cambiamenti e a nuovi schemi operativi. La

perseverazione è caratteristica della schizofrenia.

Il soggetto schizofrenico può assumere atteggiamenti stereotipati, ripetendo in maniera ossessiva

sempre gli stessi comportamenti (es. accavallare le gambe in continuazione).

La catatonia è l’aspetto più preoccupante perché il soggetto rimane immobile e non si alimenta,

anche la forma catatonica talvolta è resistente alla terapia. L’”ultima spiaggia” è rappresentata

dall’elettroshock.

Nella schizofrenia sono stati identificati alcuni momenti importanti, come la riduzione dello

spessore della corteccia frontale, caratterizzata da un ridotto numero di neuroni GABAergici.

C’è un caduta netta della GAD (glutamic acid decarboxylase), marker dei neuroni GABAergici,

enzima che produce i GABA. I livelli di questo enzima cadono e all’esame istologico della corteccia

prefrontale spesso emerge un ridotto numero di neuroni GABAergici.

Alterazione del gating senso-motorio. Un test che viene eseguito è la prepulse inhibition, che

consiste nel sottoporre un individuo, o un animale da esperimento, a due stimoli molto ravvicinati,

in genere uno stimolo sonoro di bassa intensità seguito da uno stimolo di alta intensità, l’effetto

principale si ha con un intervallo di circa 120 ms.

Normalmente quando un soggetto sente un rumore (come battere all’improvviso le mani) chiude

le palpebre istintivamente. Se facciamo precedere al suono che fa chiudere le palpebre uno stimolo

di bassa intensità, la risposta motoria è ridotta.

Nel soggetto schizofrenico la prepulse inhibition non riduce assolutamente la risposta. Si ritiene che

nello schizofrenico ci sia una perdita della capacità di filtrare gli stimoli, per cui si ha una sorta di

“allagamento” (flooding) da stimoli sensoriali e sensitivi, non riesce più a filtrare ciò che è

importante e ciò che non lo è. Questo potrebbe dimostrare perché il paziente schizofrenico non

1

riesca a organizzare un discorso, non lo termini, passi ad un altro argomento (si ha un accavallarsi di

idee dovute proprio all’incapacità di filtrare ciò che è importante).

Si è visto che agonisti della dopamina distruggono la prepulse inhibition, ma anche altri farmaci,

l’anfetamina, farmaci che bloccano i recettori del glutammato e dell’NMDA, tipo ketamina o

phencyclidine (fenciclidina). L’azione della prepulse inhibition è antagonizzata dagli antipsicotici.

Altri modelli animali, utilizzati per sperimentare i farmaci antipsicotici, studiano la capacità di

antagonizzare l’effetto stereotipato indotto dagli agonisti della dopamina. Se somministriamo un

farmaco come l’anfetamina all’animale, questo avrà un’ipermotilità, con un antipsicotico questo è

bloccato. Ma ancor di più se diamo farmaci a dosi sufficientemente elevate, l’animale non solo

avrà un’ipermotilità, ma anche comportamenti stereotipati, come il licking (cioè si lecca in

continuazione) oppure morde qualsiasi cosa abbia a disposizione.

Agonisti della dopamina, come l’anfetamina, la cocaina, ecc., sono utilizzati in fase preclinica per

testare i farmaci antipsicotici.

Finora non sono state identificate delle cause ben precise che possano essere ricondotte

all’insorgenza della schizofrenia. Si ritiene che sia una patologia dello sviluppo, cioè che insorge

durante l’embriogenesi, e quindi si è data molta importanza a infezioni del feto durante la vita

intrauterina e ad alterazioni che può subire il feto durante lo sviluppo, soprattutto perché si è visto

che molti dei geni alterati in questa patologia hanno importanza nel regolare lo sviluppo del SNC.

I farmaci antipsicotici sono classificati in 2 generazioni:

1) Antipsicotici classici o di I generazione

2) Antipsicotici atipici o di II generazione

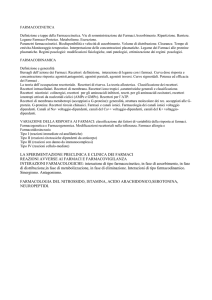

Questo schema (preso dal Goodman) mostra come i D2 possono anche influenzare l’attività della

fosfolipasi C.

Noi non siamo mai riusciti a vedere effetti

stimolanti del D2 sulla fosfolipasi C però,

secondo alcuni autori, è probabile che,

attraverso la subunità βγ della GO, il D2

possa anche attivare la fosfolipasi C. Il

meccanismo principale rimane quello di

inibire l’AMP ciclico, inibire anche

l’ingresso di Ca2+ e aumentare la

permeabilità al K+.

L’inibizione dell’ingresso di Ca2+ è

facilmente individuabile nei lattotropi (le

cellule lattotrope dell’ipofisi anteriore che

producono prolattina).

2

Si possono isolare cellule lattotrope dalle altre cellule dell’ipofisi (non è facile) con il cell sorting,

metodica che permette di separare le cellule sulla base di un segnale fluorescente. Per separare

una cellula lattotropa da una cellula somatotropa, se so che la lattotropa ha un recettore di

superficie per la dopamina e l’altra non ce l’ha, incubo la cellula con un anticorpo anti-recettore

della dopamina, lego l’anticorpo ad una sonda fluorescente, faccio passare questa sospensione

cellulare in una macchina, che stimola il fluoroforo con una sorgente laser, e la cellula che emette

fluorescenza viene identificata dalla macchina ed è isolata dalle altre cellule che non emettono

questo segnale.

(Il cell sorter viene utilizzato anche per la conta dei linfociti CD4+ e CD8+)

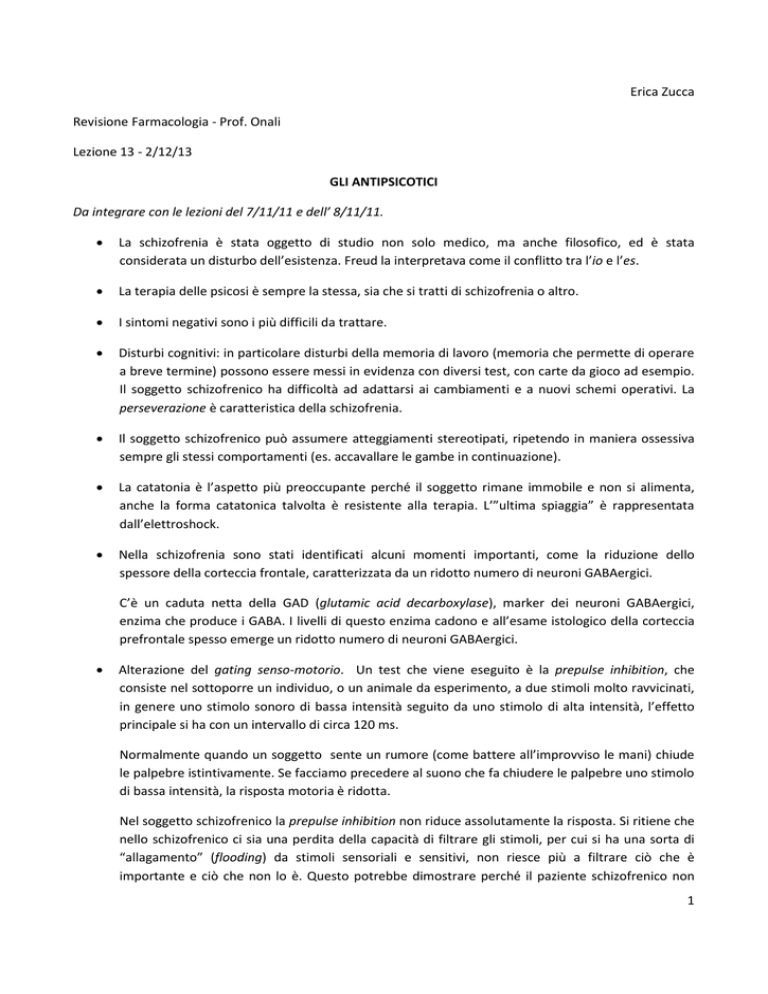

In questo studio è stata messa in

correlazione la dose antipsicotica di

un vasto numero di farmaci con

l’affinità per i recettori D2 della

dopamina: la correlazione è

impressionante! Per i recettori D1,

invece,

la

correlazione

è

praticamente inesistente.

Questa è stata una delle prime

osservazioni, a fine anni ’70, che

hanno portato a sostenere l’idea

che fosse il recettore D2, appena

identificato, il target per questi

farmaci.

I farmaci antipsicotici, bloccando i recettori D2, hanno delle conseguenze non indifferenti a livello

centrale e influenzano la trasmissione dopaminergica in tutte le sue vie:

1) Via nigro-striatale: libera dopamina nello striato, i neuroni dell’area A9 hanno il corpo

cellulare nella substantia nigra e inviano assoni a livello dello striato. La dopamina ha

importanti effetti motori nella regolazione del tono muscolare. Se noi blocchiamo i recettori D2

presenti a livello striatale con questi farmaci, abbiamo degli effetti motori importanti. Si ritiene

che l’interferenza di questa via sia responsabile della comparsa del parkinsonismo e delle

discinesie precoci e tardive, che accompagnano l’uso di questi farmaci.

2) Via mesolimbica: origina nell’area A10, area del nucleo tegmentale ventrale, adiacente alla

substantia nigra. L’area A10 invia fibre che terminano nel nucleus accumbens . Sembra essere

l’area che media il reward, il piacere. Il nucleus accumbens sembra essere responsabile dei

sintomi positivi della schizofrenia e il blocco di questi recettori sembra essere alla base

dell’effetto terapeutico nei confronti proprio dei sintomi positivi. La conseguenza è che questi

farmaci causano uno stato di alterazione dell’affettività e dell’emotività.

3

3) Via mesocorticale: composta da neuroni che originano dall’area A10, non si fermano nel

nucleus accumbens, ma continuano e terminano nella corteccia prefrontale. Via importante per

le funzioni cognitive, soprattutto per la memoria di lavoro.

Si ritiene che nella schizofrenia vi sia un eccesso di trasmissione della dopamina nella via

mesolimbica, quindi un’aumentata attività dopaminergica nel nucleus accumbens, e una

ridotta stimolazione dopaminergica, invece, a livello della corteccia prefrontale. Questo pone

seri problemi nello sviluppo di farmaci, che bloccano i recettori della dopamina dovunque essi

siano.

4) Via tubulo- infundibulare: origina nel nucleo arcuato e libera dopamina nel sistema ipotalamoipofisario, la dopamina raggiunge l’ipofisi attraverso il sangue del sistema portale ipofisario. La

dopamina agisce sui recettori D2 espressi a livello dell’adenoipofisi ed inibisce la liberazione di

prolattina.

I recettori per la dopamina sono presenti anche a livello del bulbo olfattivo e a livello della

retina.

5) Recettori D2 a livello di CTZ (chemoreceptor trigger zone): area localizzata sul fondo del IV

ventricolo che, se stimolata da sostanze dopamino-mimetiche, causa vomito ed è fuori dalla

barriera ematoencefalica (come i recettori D2 presenti a livello dell’ipofisi).

Domanda: Tra i movimenti stereotipati ci sono anche i tic?

Risposta: No. I tic fanno parte di altre patologie, come la sindrome di Tourette1, nella quale si ha

un’inibizione della prepulse inhibition. Nella schizofrenia i movimenti stereotipati sono più

complessi dei tic.

I farmaci rendono il paziente schizofrenico molto più collaborativo, migliorano le capacità critiche

del paziente, che critica i suoi atteggiamenti e comportamenti e quasi ci ride sopra, si rende conto

dell’alterazione del pensiero e dei deliri. Questo può aprire la porta a chi vuole continuare con la

psicoterapia.

Domanda: Il blocco dei recettori a livello intersinaptico aumenta la quantità di dopamina? Col

blocco del recettore D2 viene ridotta la liberazione delle vescicole?

Risposta: No, viene aumentata.

Domanda: Inibendo l’ingresso del calcio?

Risposta: No, la domanda è corretta ma non è proprio così.

A livello dei gangli della base i due recettori sono segregati e cioè i neuroni che esprimono i

recettori D1 non esprimono i recettori D2, per lo meno questo è vero nel soggetto adulto. Le vie

regolate dai recettori D2 sono diverse da quelle regolate dai recettori D1.

Studi con la PCR a singola cellula (con una piccola cannula si aspira il materiale da una singola

cellula, sotto osservazione microscopica, e sulla base di questo piccolissimo materiale si effettua la

4

PCR) hanno dimostrato che alcune cellule esprimono l’mRNA per entrambi i recettori, però nella

maggior parte dei casi i recettori D1 e D2 non si trovano coespressi, per lo meno non nei gangli

della base e a livello della corteccia frontale. Sicuramente le cellule lattotrope dell’ipofisi esprimono

solo recettori D2, non D1.

I recettori D2 sono presenti sia a livello postsinaptico che presinaptico. Al pari degli α2 e dei 5-HT1D

per la serotonina, i recettori D2 hanno l’effetto di autorecettori inibitori sulla liberazione di

dopamina.

Tornando alla domanda del collega, quando si somministra un farmaco che blocca i recettori D2,

questo blocca sia i recettori postsinaptici che quelli presinaptici, che hanno un effetto inibitorio

sulla sintesi e liberazione di dopamina, quindi la dopamina potrebbe aumentare nello spazio e in

effetti aumenta in queste circostanze. Tra l’altro questi farmaci vanno anche a bloccare i recettori

D2 presenti nel corpo cellulare, cioè a livello della substantia nigra o dell’area A10, e qui

aumentano l’attività elettrica dei neuroni dopaminergici, perché anche qui rimuovono il tono

inibitorio esercitato dai recettori D2.

Quindi la dopamina aumenta in seguito all’attività di questi neurolettici, però si ritiene che il blocco

a livello postsinaptico sia sufficiente da impedire alla dopamina che viene liberata in quantità

superiori di attivare il recettore. Questi farmaci aumentano la liberazione di dopamina presinaptica,

che può essere misurata con metodiche di dialisi e microdialisi o di voltammetria2 (perché la

dopamina può essere anche ossidata e generare un segnale elettrico che può essere misurato con

degli elettrodi infilati nello spazio sinaptico o nelle circostanze) e con questi metodi si è visto che

questi farmaci aumentano la liberazione di dopamina, però l’effetto di blocco postsinaptico è tale

da impedire alla dopamina liberata di esercitare un effetto.

In passato i soggetti schizofrenici venivano schedati a vita per la loro patologia.

La guarigione purtroppo non impedisce le recidive, quindi la terapia va continuata spesso per lungo

tempo.

Oggi si tende ad iniziare la terapia con gli antipsicotici di II generazione, senza un criterio che

indirizzi verso la scelta di un farmaco piuttosto che un altro. In genere la Clozapina, capostipite

degli antipsicotici di II generazione, pur essendo molto efficace e anche meno cara rispetto ad altri,

non viene utilizzata, se non nelle forme resistenti, perché si corre il rischio di agranulocitosi, che

compare nell’1% dei soggetti trattati.

Ci si basa in gran parte sul costo del farmaco e sulla tollerabilità. Se il paziente inizia la terapia con

un antipsicotico e risponde, si continua con quello e se, dopo un certo periodo di tempo, non

dovesse più tollerarlo per gli effetti collaterali si può ridurre la dose gradatamente e introdurre un

altro antipsicotico, aumentando progressivamente la dose di quest’ultimo fino a che non si

“stoppa” il farmaco precedente e si lascia il paziente in terapia col successivo.

Domanda: La scelta tra i farmaci di II generazione va fatta a caso?

Risposta: Diciamo che viene fatta senza un criterio particolare, ci si basa sull’esperienza personale.

Poi si conoscono effetti collaterali per alcuni farmaci ed è bene non utilizzarli, il paziente può avere

5

patologie concomitanti. La somministrazione del farmaco è il risultato della valutazione su vari

fronti. Alcuni devono essere utilizzati non in prima battuta.

Gli effetti collaterali sono molteplici e si manifestano in genere in seguito a somministrazione di

antipsicotici di I generazione. Si tratta soprattutto di effetti motori.

I primi sintomi che possono comparire sono le crisi distoniche (acute dystonia), ossia spasmi

muscolari che colpiscono in genere i muscoli del tronco con contorsioni, ad esempio l’opistotono e

il torcicollo. Oppure crisi oculogire3, anche dolorose tra l’altro, oppure spasmi dei muscoli laringei.

Colpiscono la lingua, la faccia, il collo, il tronco. Compaiono da uno a due giorni dall’inizio della

terapia quindi sono molto precoci. Il meccanismo è sconosciuto. Sono però sensibili ai farmaci antiParkinson, in questo caso più che l’L-DOPA si danno dei farmaci antimuscarinici, che bloccano in

particolare i recettori M1 ed M4.

Un altro disturbo è l’ acatisia (motor restlessness) cioè l’incapacità di rimanere fermi, i soggetti si

agitano in continuazione, camminano su e giù. Compare da 5 a 60 giorni dall’inizio della terapia.

L’unico modo per poterla controllare è una riduzione della dose oppure il cambiamento del

farmaco.

I farmaci atipici invece sono caratterizzati da una minore incidenza degli effetti extrapiramidali e

minori effetti endocrini, causano minor iperprolattinemia. Per quanto riguarda il meccanismo

d’azione, si è visto che bloccano i recettori D2 con un’affinità minore rispetto a quelli classici e

questo sembrerebbe spiegare perché questi farmaci abbiano minori effetti extrapiramidali pur

mantenendo una certa attività antipsicotica. Gli studi, anche in vivo sull’uomo, hanno dimostrato

che l’occupazione recettoriale dei recettori D2 da parte di questi nuovi farmaci è minore rispetto a

quelli tradizionali, in più agirebbero sui recettori della serotonina, in particolare i 5-HT2A.

Chi prescrive la Clozapina deve fare in modo che il paziente si sottoponga regolarmente a visite

ematologiche per prevenire l’agranulocitosi. Ci si è chiesti se fosse proprio quello il motivo del

riscontro dell’agranulocitosi, cioè che il paziente è più seguito rispetto ai pazienti che assumono

altri farmaci.

Note:

1

La sindrome di Gilles de la Tourette (più semplicemente sindrome di Tourette) è un disordine neurologico ad esordio

nell'infanzia che molte volte sparisce durante l'adolescenza. È caratterizzato dalla presenza di tic motori e fonatori

incostanti, talvolta fugaci, altre volte cronici, la cui gravità può variare da estremamente lievi a invalidanti.

2

La voltammetria è una categoria di metodi elettroanalitici usati in chimica analitica e in vari processi industriali; in

voltammetria viene misurata l'intensità di corrente elettrica che scorre all'interno di una cella elettrochimica al variare

della differenza di potenziale imposta ai capi della cella. Da tali misurazioni è possibile determinare la natura e la

quantità dell'analita posto all'interno della cella elettrochimica.

3

Crisi oculogira: Manifestazione accessuale, di natura extrapiramidale, caratterizzata da deviazione tonica dei globi

oculari, più frequentemente verso l’alto, ma anche lateralmente e inferiormente.

6

Risposta a una domanda relativa alla lezione precedente (assunzione di alcool in associazione con gli

antidepressivi):

Gli antidepressivi non sono farmaci che si comportano con l’alcool come le benzodiazepine. Il vino rosso

contiene tiramina, quindi per un soggetto sotto terapia con IMAO, soprattutto quelli irreversibili, non è

consigliabile bere vino rosso. Gli altri antidepressivi, soprattutto i triciclici, hanno effetti sedativi, anche se

modesti, sia perché bloccano i recettori muscarinici sia perché hanno un effetto antistaminico. Questo

effetto non contribuisce all’azione antidepressiva, però può esercitare una certa attività sedativa che può

essere potenziata dall’alcool. Spesso chi beve alcolici è anche depresso, la depressione rappresenta uno dei

fattori di rischio per la dipendenza da alcool e si può sviluppare uno stato di tossicodipendenza alcolica. La

conclusione è che bere non fa bene alla depressione perché accentua i sintomi depressivi e può

eventualmente rendere il soggetto euforico in quel momento, però successivamente aggrava i sintomi

della depressione e quindi è da sconsigliare in generale.

7