Testi di Gianni Ruffin

W W W. T E AT R O U D I N E . I T

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2016 - ORE 10.00

ANTEPRIMA PER GIOVANI E SCUOLE

GIOVEDÌ 26 MAGGIO 2016 - ORE 20.00

LA BOHÈME

Musica di

graphic: anthes

storia che concerne vite comuni di giovani colti nella molteplicità di situazioni che la

quotidianità normalmente propone e, per converso, proprio perché piccole cose, i fatti

rappresentati si uniscono felicemente alla piccola modalità di conduzione del discorso

musicale.

La varietà degli eventi scenici non è poi solo quantitativa ma anche tipologica (ed

anche per questa ragione vi risulta convincente la scrittura in forma aperta): storia,

secondo Henri Murger, di «vita gaia e terribile», la vicenda di Bohème dà ampio spazio

alla commedia, ma v’insinua fattori eterogenei: in essa convivono la pubblica allegria

della festa al Quartier Latino e l’angoscia dissimulata per la salute di Mimì, la leggerezza

coquette di Musetta e l’ironia un po’ sadica per il perbenista Alcindoro, il divertito

distacco di Rodolfo verso il proprio «ardente dramma» (dato appunto alle fiamme)

ed il coinvolgimento emotivo dell’innamoramento, l’ironia di Colline per la «Vecchia

zimarra» e la tragedia d’una giovane vita troppo presto stroncata (una quarantina d’anni

dopo Violetta Valery, nell’immaginario italico Parigi rimane la capitale del divertimento,

dell’amore e della morte per tisi). All’occasione, inoltre, Puccini può anche scegliere

di contaminare tale eterogeneità: particolare sulle prime disorientante ma in fondo

rivelatore del suo magistero è la ripresa della medesima cadenza armonica della «vecchia

zimarra» nel momento più straziante dell’opera, il congedo di Mimì dal mondo. Come

spiega Michele Girardi: «questa ripresa trasmette un messaggio: comunicare il senso

di un distacco materiale, aldilà del fatto che si tratti di un oggetto o di una persona». Se

pensiamo che non si è data una sola rappresentazione della Bohème senza suscitare

copiose lacrimazioni fra il pubblico, Puccini vi si rivela un vero chimico delle emozioni:

non gl’importa il mezzo in sé, quello che conta è il precipitato espressivo, l’effetto.

Senza dubbio le giocose perfidie indirizzate da Puccini ad Illica e Giacosa implicano un

atteggiamento diverso, anzi opposto alla grandissima capacità di coinvolgimento della

sua musica, ma a ben vedere esse possono addirittura esser considerate testimonianze

emblematiche d’una necessità di distacco da parte del compositore, di uno “sguardo

dall’alto” che, allo stesso tempo, si traduce in calibrato controllo compositivo: in

attentissimo dosaggio degli effetti.

Chi accetti che proprio il distacco costituisca la cifra nascosta di Puccini, sarà meno

stupito dall’ammirazione testimoniata da un autore “freddo” come Igor Stravinskij. Non si

tratta solo del palese ascendente specifico esercitato dalla musica per la festa al Quartier

Latino sulla Fiera della settimana grassa di Petruška, bensì dell’ammirazione per l’intera

nostra opera dichiarata dal maestro russo nel 1956: «Più invecchio, più mi convinco che

La bohème è un capolavoro e che adoro Puccini, il quale mi sembra sempre più bello».

ph: Fabio Parenzan

prospettiva storica risalgono a due tipologie opposte ed alternative: la forma aperta

del recitativo e la forma chiusa dell’aria, del duetto e dei pezzi a più voci. Proprio di qui

promana l’impressione di scorrevole naturalezza: più agili delle vecchie forme chiuse,

grazie al loro interno cangiantismo questi brani ne evitano il senso temporale di durata

irrealisticamente espansa (storicamente motivata dalla necessità di dare adeguata

enfasi alla dimensione sentimentale). Se pensiamo a quanto significativo sia per la storia

del melodramma – specie italiano – il concetto di espansione lirica, comprenderemo

quanto innovativo sia stato il Puccini di Bohème, al quale espandere quasi non serve

più: qui le accensioni liriche sono perlopiù subitanei sfoghi di un’intensità emotiva che,

per trovare degna e piena espressione, non necessita – come per secoli s’era fatto –

d’allargarsi in ampie forme regolari, temporalmente espanse, ma non perciò risulta, al

paragone, meno espressivamente intensa (anzi!… se c’è una ragione fondamentale della

grande popolarità di Puccini essa risiede proprio nella grandissima potenza empatica

della sua musica).

Un breve accenno merita anche la discutibile accusa di resa al wagnerismo fomentata

da questa modalità di scrittura aperta, magari corroborata dal toccante richiamo alle

melodie delle succitate “arie” («Che gelida manina» e «Mi chiamano Mimì») nel tragico

finale di Bohème: modalità non dissimile da quella del Leitmotiv wagneriano. L’accusa non

solo è in sé difficile da comprendere (si stenta a capire dove stia il delitto nell’attingere

da uno dei più grandi compositori della storia del teatro musicale), ma è sostenibile solo

da un punto di vista piuttosto superficiale, limitato ad un approccio esteriore e generico,

incapace di decodificare il senso drammaturgico e formale degli elementi mobilitati.

Lontani da quelle polemiche pretestuose, avvelenate dal sentimento nazionalista, oggi

possiamo serenamente riconoscere che, ciascuno a modo proprio, Wagner, il Verdi del

Falstaff ed il Puccini di Bohème – con l’ottima ideale compagnia di Modest Musorgskij e

Claude Debussy – furono tra i primi a saper interpretare, con la scrittura aperta, l’epocale

tendenza all’informale che tutta l’arte europea andava a quei tempi manifestando.

È inoltre da sottolineare che, entro un genere per sua natura ibrido come l’opera lirica,

un capolavoro non può dirsi tale solo sulla base di astratte considerazioni stilisticomusicali: lo è, capolavoro, se lo stile musicale risulta convincente nel rapportarsi agli

specifici contenuti drammatici che l’azione porta in scena. L’affrettato giudizio talora

rivolto a Bohème (l’opera segnerebbe un passo indietro rispetto al “sinfonismo” di

Manon Lescaut) non è in grado di cogliere la perfetta funzionalità del modo di scrivere

prescelto da Puccini rispetto alla dimensione del dramma: un dramma concernente

non dèi ed eroi, non wagneriane cose ultime e nemmeno grandi personaggi storici; ma

neppure, come nel caso del Falstaff, contenuti buffi, che per loro stessa natura più si

prestano ad un tipo di scrittura radicalmente innovativa (ciò perché il riso, in quanto

segnale d’una dinamica psicologica d’alienazione – di presa di distanza dal suo oggetto

– si associa più facilmente a forme e contenuti trasgressivi rispetto a regole codificate

ed abitudini). Quella di Bohème è invece una storia piccola, immersa in una quotidianità

fatta di persone normali e di piccole cose, sulla quale si abbatte la tragedia con un

impatto emotivo dirompente poiché la dismisura della dimensione tragica è aliena alla

quotidiana normalità rappresentata. Proprio, insomma, per esser fatta di piccole cose

musicali – e non di grandiosità sinfoniche – la partitura di Bohème sa assecondare una

Giacomo Puccini

LA BOHÈME

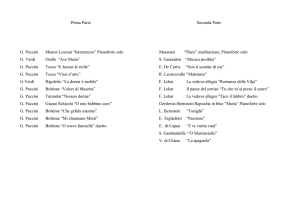

Musica di Giacomo Puccini

Opera lirica in quattro atti su libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa dal romanzo

Scènes de la vie de Bohème di Henri Murger

Prima rappresentazione: Torino, Teatro Regio, 1° febbraio 1896

Mimì

Rodolfo, poeta

Musetta

Marcello, pittore

Colline, filosofo

Schaunard, musicista

Alcindoro / Benoît

Parpignol, venditore ambulante

Sergente dei doganieri

Doganiere

Venditore ambulante

Hye-Youn Lee

Ho-Yoon Chung

Marie Fajtova

Marcello Rosiello

Ivan Šarić

Vincenzo Nizzardo

Dario Giorgelè

Motoharu Takei

Hektor Leka

Giuliano Pelizon

Dax Velenich

con la partecipazione de “I Piccoli Cantori della Città di Trieste”

diretti da Cristina Semeraro

Orchestra e Coro della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste

direttore Renato Balsadonna

regia Marco Gandini

maestro del coro Fulvio Fogliazza

scene Italo Grassi

costumi Anna Biagiotti

allestimento scenico del Teatro del Giglio di Lucca

PRODUZIONE: FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI DI TRIESTE

Presentata da Arturo Toscanini al Teatro Regio di Torino il 1º febbraio 1896, La bohème è il

primo frutto, seguito da Tosca nel 1900 e Madama Butterfly nel 1904, della collaborazione

fra Giacomo Puccini ed uno dei più riusciti tandem letterarî della storia dell’opera

lirica: quello costituito dai due scrittori Luigi Illica e Giuseppe Giacosa, che già avevano

collaborato al libretto di Manon Lescaut insieme a Marco Praga, Domenico Oliva, Ruggero

Leoncavallo e Giulio Ricordi. Ben più che semplici librettisti, Illica e Giacosa erano

personalità letterarie di spicco: il primo apportò diverse novità tematiche alla storia

della letteratura italiana, ancor oggi ingenerosamente attribuite a Gabriele D’Annunzio;

il secondo fu un fine letterato, particolarmente a proprio agio nella definizione di

atmosfere intime e dimesse – analoghe a quelle che tanto luogo hanno sulla scena

della Bohème –, ma chiamato a collaborare principalmente perché più esperto di Illica

nella versificazione (proprio sua è la nota ironica definizione «Illicasillabi» per i versi del

collega). La collaborazione di costoro con Puccini siglò un momento fra i più felici della

storia del melodramma, troncato nel 1906 dalla morte di Giacosa ma foriero dei tre

capolavori cui oggi, più ancora che a Manon Lescaut e Turandot, è assegnato il compito di

tramandare la memoria dell’ultimo operista italiano inseritosi stabilmente nel repertorio

internazionale.

La concezione di Bohème fu particolarmente sofferta, sia per ragioni di circostanza sia

per motivi attinenti allo specifico lavoro artistico. Si cominciò con la polemica che, fin

dal marzo 1893, oppose Puccini a Leoncavallo (affiancati dai rispettivi editori Ricordi e

Sonzogno) per la precedenza nella scelta del soggetto: polemica esplosa in coincidenza

col decadere dei diritti d’autore del fortunato romanzo Scènes de la vie de Bohème, che

lo scrittore francese Henri Murger aveva pubblicato sul periodico ''Le Corsaire'' fra il 1845

ed il 1849. Leoncavallo ci aveva pensato per primo, ma Puccini dichiarò d’aver conosciuto

troppo tardi le intenzioni dell’amico: nonostante il rammarico, protestò ragioni affini a

quelle che lo avevano visto in precedenza impegnato a difendere Manon dall’omonima

opera di Jules Massenet («la precedenza in arte non implica che si debba interpretare

il medesimo soggetto con uguali intendimenti artistici») e, per sua parte, concluse la

disputa con un tono di sfida: «Egli musichi. Io musicherò. Il pubblico giudicherà». Ben

sappiamo come sarebbe andata: il pubblico avrebbe sancito l’indiscussa vittoria di Puccini,

la cui Bohème spopola ancor oggi in tutto il mondo, mentre quella di Leoncavallo, giunta

in scena con più d’un anno di ritardo, è tutt’al più oggetto d’indagine sulla scrivania di

qualche studioso.

Quanto alla genesi di Bohème, essa (nonostante la fretta indotta dalla tenzone con

Leoncavallo) procedette faticosamente per le innumerevoli esigenze poste dal

compositore ai due librettisti. Esigenze ben riassunte dall’intimazione che, anni dopo,

Puccini avrebbe rivolto al librettista di Rondine, Tabarro e Turandot, Giuseppe Adami:

«Non si spaventi: i libretti si fanno così. Rifacendoli. Finché non raggiungeremo quella

forma definitiva che è necessaria a me per la musica, non le darò tregua. Verso, metrica,

situazione, parola… non mi guardi con quegli occhi attoniti… devono essere, fase per

fase, studiati, vagliati, approfonditi, secondo il desiderio mio e le mie personali esigenze».

Puccini, però, aveva fatto perdere la pazienza ad Illica ancor prima di coinvolgerlo

nel progetto-Bohème. Così lo scrittore a Giulio Ricordi nel gennaio 1893: «Puccini ha

confidato ad un amico che dei miei libretti ne fa anche senza e che nessuno sa capirlo,

perché egli vagheggia una cosa… una cosa… una cosa… che…! Capite che questa cosa,

esposta così, è assai difficile ad essere interpretata. Onde di fronte a questo buio pesto

dovrei io brancicare di qua e di là a cercare che cosa è la cosa che vagheggia il Puccini,

per poi sentirmi rispondere: “Un mi piasce!”?».

Nondimeno, Illica accettò di lavorare ancora con Puccini… ed anche questa volta il

lavoro al libretto fu un calvario; il testo poté dirsi ultimato solo nell’ottobre del 1895,

comportando un percorso assai accidentato per i librettisti, alle prese con disposizioni

del Maestro iperdettagliate e, in più d’un caso, provocatoriamente ironiche: oltre al

celebre stampo metrico «cocoricò-cocoricò-bistecca» – che i librettisti resero col verso

«Quando men vo soletta» (che in partitura diviene «Quando men vo, quando men vo

soletta») –, ricorderemo le disposizioni per «il coro che gavazza nell’osteria» all’inizio del

terzo quadro: «il coretto deve essere su questo metro: quinari tronchi. Quattro versi.

Per esempio: Noi non dormiam / sempre beviam / facciam l’amor / sgonfiam trattor».

Sono questi, con numerosi altri, gli aneddoti che ci tramandano la radicata immagine

del “toscanaccio” Puccini: simpatico, gaudente, burlone, un po’ attaccabrighe. Immagine

anche fondata, ma che rischia di metterne in secondo piano le serie motivazioni

artistiche, magnanimamente riconosciute, a fatiche concluse, dal pur tiranneggiato

Giacosa: «Puccini ha sorpassato ogni mia aspettativa!... e capisco adesso la sua tirannia

di versi e accenti».

Aldilà dei pittoreschi aneddoti, quest’affermazione ci mette sulla via della comprensione

del significato storico-artistico di Bohème. Con quest’opera Puccini mise a frutto

l’intenzione di farsi carico dell’eredità che costituiva al tempo stesso l’ultimo ed il più

originale (e frastornante) lascito del grande vecchio dell’opera italiana: la geniale e

recentissima partitura del Falstaff, che Giuseppe Verdi aveva presentato il 9 febbraio

1893 alla Scala di Milano. In quel suo ultimo capolavoro, Verdi aveva colto l’occasione per

sperimentare una scrittura musicale assai innovativa, tutta oscillante fra il recitativo e

l’arioso, ossia priva delle tradizionali grandi arcate liriche di struttura regolare (le forme

chiuse) ed intessuta tramite piccoli frammenti melodico-motivici, retta dal senso di

continuità garantito dal discorso sinfonico (pure questa una novità per l’Italia: patria del

principio secondo il quale la voce umana dev’essere il fulcro dell’invenzione sonora).

Anche nella partitura di Bohème il discorso musicale si articola in una forma aperta e

continua, costruita con un finissimo cesello operante su dettagli minimali, che per sua

natura impone un lavoro minuzioso agli stessi librettisti, cui non a caso Puccini impone

vincoli più di tipo metrico che espressivo. All’ascolto questa forma dà un’impressione

di sciolta scorrevolezza, di naturale semplicità ma, nell’atto compositivo, comporta

all’opposto uno strenuo impegno creativo, per la cangiante mobilità sonora richiesta

(aspetto che parallelamente chiama tutti gli esecutori, dal direttore ai cantanti a ciascun

singolo orchestrale, ad un arduo impegno di concertazione e coordinazione).

Siamo abituati a sentir definire – con una terminologia gravida di significato storico

– “arie” «Che gelida manina» e «Mi chiamano Mimì», e “duetto” il successivo «O soave

fanciulla» (non a caso tutte pagine del Primo quadro, che di Bohème è la parte più

idilliaca ossia la più adatta all’indugio lirico): brani che in verità sono caratterizzati da

imprevedibili fluttuazioni fra il declamato e la perlopiù effimera – e del pari intensa –

impennata melodica, ovvero che si situano a mezza via tra opzioni di scrittura che nella