Distaccamento Volontari Caselle Torinese

3) COSTRUZIONI E DISSESTI STATICI

Testi, immagini ed argomenti trattati a cura del Comando Provinciale di Torino

Distaccamento Volontari Caselle Torinese

3.1) I terreni di fondazione

__________

_

Perché un terreno possa essere utilizzato per sopportare una costruzione deve presentare

una buona resistenza alla compressione e non deve essere esposto all’azione di erosione delle

acque superficiali sotterranee.

Se il terreno non presenta la necessaria resistenza, sotto il peso della costruzione si schiacschiaccia e subisce degli abbassamenti di diversa entità, determinando nel fabbricato lesioni che ne possono pregiudicare la stabilità e la sicurezza.

Si rende quindi necessario un preliminare accertamento del terreno.

Per saggiare la resistenza di un terreno si usa praticare dei campionamenti dello stesso, conficcando un palo di ferro lungo 1,50 metri, di 5 cm di diametro (tasta).

Se il palo penetra con difficoltà e se ai successivi colpi di massa entra in vibrazione e non

riesce ad affondare nel terreno (rifiuto) il terreno si può ritenere resistente.

Ottimi terreni per fondazioni sono quelli rocciosi, ghiaiosi e sabbiosi. Sono pessimi quelli

costituiti da terra vegetale e da materiale da riporto.

Quando il terreno non presenta sufficiente resistenza si può intervenire mediante opere di

costipamento (conficcando numerosi pali di legno o di cemento); si può intervenire anche

diminuendo il carico specifico ovvero aumentando la superficie di appoggio.

3.2) Scavi e terreni

__________

_

Negli scavi, con i quali si procede alla costruzione delle fondamenta, è necessario agire con

molta prudenza perché le pareti del terreno tendono a scoscendere. Per evitare i franamenti bisogna armare le pareti degli scavi con tavole e sbadacchi, oppure effettuare il taglio con una

certa inclinazione (generando le scarpate).

3.3) Opere di fondazione

__________

_

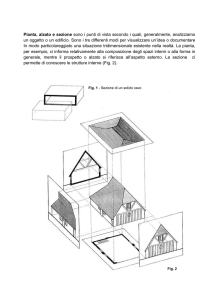

Sul terreno roccioso le murature possono poggiare direttamente (fig.1).

E però necessario asportare lo strato superficiale della terra e di roccia in stato di decomposizione (cappellaccio) e purchè lo spessore sia sufficiente (almeno 3 metri).

Le opere di fondazione si fanno sotto i muri maestri, incassate nel suolo fino ad appoggiare

su terreno solido.

Possono essere realizzate in calcestruzzo od in muratura.

Se il terreno resistente si trova a profondità superiore ai 2 metri, conviene ricorrere a fondazioni isolate, adottando il sistema a pozzi ed archi. I pozzi si preparano sotto i pilastri e su di

essi si impostano gli archi destinati a sostenere le murature maestre sovrastanti. Tale sistema

si dice a pozzi ed archi dritti, ma può anche utilizzarsi il sistema a pilastri e travi rovesce di cemento armato (fig.2)

Un altro sistema di fondazioni è quello di costruire una platea generale di calcestruzzo e di

spessore di oltre un metro (fig.3). La platea costituisce un piano d’appoggio dal fabbricato dimodoché non esistano cedimenti di diversa entità da punto a punto, cosa che comunque non

esclude un cedimento uniforme.

Se i terreni possiedono una buona resistenza a notevole profondità si possono adottare palificate di sostegno costituite da pali di larice, di rovere o di castagno muniti al piede di una puntazza di acciaio ed in testa di un anello di ferro destinato a ricevere i colpi dei battipali (fig.4).

Oggi specie per terreni di scarsissima resistenza vengono adoperati pali di cemento armato,

sostanzialmente di due tipi: pali battuti e pali trivellati.

Testi, immagini ed argomenti trattati a cura del Comando Provinciale di Torino

Distaccamento Volontari Caselle Torinese

3.4) I muri

__________

_

I muri costituiscono l’ossatura dei fabbricati. Essi si distinguono in muri di fondazione o

di sotterraneo, che appoggiano sulle fondazioni ed arrivano fino al livello del piano terreno, e

muri di elevazione dal piano terreno in su.

I muri possono essere fatti con mattoni, con pietrame e con malta di collegamento che serve

a legare i vari elementi per formare un unico blocco. Le murature possono essere fatte con

gettata di calcestruzzo (fig.5).

3.4.1 I muri di fondazione

__________

_

I muri di fondazione sono fatti di solida muratura preferibilmente costituita da gettate di

calcestruzzo che rappresentano il sistema più comodo ed economico.

I muri di fondazione hanno di solito uno spessore maggiore dei muri di elevazione. Per

evitare che l’umidità del terreno assorbita dai muri nei piani superiori, è solito frapporre tra

mura di fondazione e di elevazione un’intercapedine di asfalto o di altro materiale che non

lasci passare l’umidità (fig.3).

3.4.2 Muri di elevazione

__________

_

I muri di elevazione vengono fatti con pietrame squadrato disposto su letti di malta. I vuoti

lasciati da pietrame non perfettamente squadrato vengono riempiti da materiali più minuti e

da malte. La muratura di mattoni è la più diffusa sia per la buona resistenza sia per la rapidità con la quale si procede nella costruzione essendo i singoli elementi leggeri e regolari.

A seconda della loro funzione i muri di un fabbricato si distinguono in:

• muri maestri e portanti

• muri trasversali o di divisoria

I muri portanti devono resistere al peso proprio ed al complesso di tutti i carichi ad essi

trasmessi dalle strutture del fabbricato: tetto, solai, archi, volte, ecc… Di conseguenza gli

spessori devono essere proporzionati alla somma di tutti i carichi, compresi quelli accidentali, in maniera da resistere col necessario grado di sicurezza. In genere per i muri perimetrali agli ultimi due piani dell’edificio si adotta uno spessore di tre teste (38 cm) e si aumenta

lo spessore di una testa per ogni due piani. Per i muri di pietrame lo spessore minimo è di 45

cm (fig.6 e 7).

Il muro di colmo, che si trova sulla mezzeria dell’edificio, sopporta un carico che è circa

il doppio di quello che si scarica sui muri perimetrali. Si adottano per esso gli stessi spessori

in quanto è caricato in maniera che il materiale può resistere meglio agli sforzi.

Per assicurare un buon collegamento dei muri, al livello di appoggio dei solai, ad ogni

piano si gettano dei cordoni di calcestruzzo di cemento armato, con tondini di ferro del 12-14

con staffe.

Testi, immagini ed argomenti trattati a cura del Comando Provinciale di Torino

Distaccamento Volontari Caselle Torinese

3.4.3 Muri tagliafuoco

__________

_

Quando una costruzione è di grandi dimensioni oppure è destinata a contenere materiali

particolarmente infiammabili, è necessario suddividerla in diversi compartimenti. In tal

modo si evita che un incendio che si sviluppa in un punto si propaghi a tutto quanto l’edificio.

Tale divisione si ottiene costruendo, a determinati intervalli, dei muri tagliafuoco.

I muri tagliafuoco devono avere uno spessore non inferiore a 30 cm se di pietra, a 25 cm

se di mattoni, a 20 cm se di calcestruzzo armato. Essi non devono presentare aperture su

tutta la loro superficie e devono tagliare anche le strutture del tetto ed innalzarsi sopra il tetto

stesso di 0,80 ÷ 1 m (fig.8 e 9).

Nel caso si dovesse stabilire un passaggio applicare una porta di sicurezza che sia resistente al fuoco ed a chiusura automatica.

3.4.4 Archi

__________

_

Gli archi sono strutture murarie che hanno la funzione di scaricare sugli appoggi i carichi

sovrastanti, lasciando uno spazio vuoto sopra di essi.

L’arco si compone dei seguenti elementi:

• intradosso: superficie inferiore e concava

• estradosso: superficie superiore e convessa

• fronti: le due superfici piane verticali contenenti l’arco

• spalle: pilastri sui quali appoggia l’arco

• chiave o serraglia: punto più alto e centrale

• imposte: punti più bassi dove l’arco appoggia sulle spalle

• corda o luce: distanza orizzontale tra le due spalle

• monta, freccia e saetta: distanza tra la chiave e la corda

• pulvino: pezzo che si mette su di un pilastro e che è destinato a creare le imposte per

due o più archi.

I vari elementi che formano l’arco sono posti simmetricamente rispetto alla chiave, hanno

forma di cuneo ed i loro giunti concorrono tutti verso il centro dell’arco. A seconda della

linea di intradosso gli archi prendono nomi diversi;

• archi circolari: l’intradosso è un arco di cerchio

• arco circolare a tutto sesto e a tutta monta: l’intradosso è formato da una mezza circonferenza avente il centro nel punto di mezzo della corda. I piani di imposta sono

inclinati

• piattabanda: arco molto ribassato, con intradosso ed estradosso formati da superfici

piane

• archi a sesto acuto: due archi di cerchio riuniti in chiave.

Vi sono diversi tipi di arco a sesto acuto:

• arco a sesto acuto equilatero: ha i centri dei due archi nel punto estremo della corda

La corda dell’arco e le corde dei due archi montati formano un triangolo equilatero

• arco a sesto acuto ribassato: i centri dei due archi montanti sono due punti interni

della corda

• arco a sesto acuto rialzato: i centri dei due archi montanti sono due punti sulla retta

della corda ma all’esterno delle spalle

• archi policentrici: l’intradosso è formato da un certo numero di archi di cerchio raccordati fra di loro.

Testi, immagini ed argomenti trattati a cura del Comando Provinciale di Torino

Distaccamento Volontari Caselle Torinese

3.4.4.1 Comportamento degli archi

Ogni cuneo che entra a formare l’arco, tendendo per il suo peso e per un’azione dei caricarichi sovrastanti ad abbassarsi, preme sulle facce dei cunei laterali che non gli permettono

di abbassarsi.

Tutti i diversi cunei finiscono così con il serrarsi l’uno contro l’altro e le reciproche azioni di pressione si trasmettono dall’uno all’altro aumentando sempre dalla chiave alle imposte, risolvendosi in un’azione inclinata rispetto alle spalle.

Questa ammette una componente orizzontale che si chiama spinta.

La grandezza della spinta varia con il ribassamento dell’arco.

Essa è grande negli archi molto ribassati e perciò più piccola negli archi a tutto sesto ed

ancor più negli archi a sesto acuto.

Quando un arco è troppo carico cede abbassandosi in corrispondenza della chiave ed in

quel punto tende ad aprirsi all’intradosso; mentre due altre aperture si manifestano all’estradosso, i due punti sui fianchi sono detti giunti di rottura.

Se sopra le spalle di un arco esiste un notevole peso di muratura, o insiste un forte carico

verticale trasmesso da altre strutture soprastanti, la spinta eccessiva dall’arco viene vinta da

questo peso. Quando invece i muri o i pilastri sui quali è impostato l’arco non hanno un carico sufficiente per resistere alla spinta, si provvede ad eliminarla con chiavi da muro, che sono

tiranti in ferro le cui estremità sono fucinate ad anello perché risulti facile ancorare gli estremi

delle chiavi nelle spalle dell’arco, mediante bolzoni e cunei.

Se in opera di demolizione, per esempio, si procedesse senza cautela, ad alleggerire le

spalle di un arco, si potrebbe provocare il ribaltamento delle spalle verso l’esterno e il crollo

dell’arco.

3.4.5 Le volte

__________

_

Le volte sono strutture murarie curve che servono a coprire ambienti limitati da muri o da

muri o da pilastri e a portare i carichi soprastanti. Come gli archi sono formate da elementi

che esercitano fra di loro un mutua compressione e trasmettono spinte in corrispondenza della

superficie di appoggio. Le diverse parti delle volte hanno gli stessi nomi delle corrispondenti

parti degli archi.

3.4.5.1 Forma delle volte

La forma della superficie di intradosso è quella che caratterizza i vari tipi di volte, che

possono essere suddivise in due gruppi fondamentali: volte semplici e composte.

Le volte semplici sono quelli la cui superficie di intradosso è costituita da un’unica

superficie curva, mentre quelle composte hanno la superficie di intradosso formata da diverse superfici curve unite insieme.

Testi, immagini ed argomenti trattati a cura del Comando Provinciale di Torino

Distaccamento Volontari Caselle Torinese

3.4.5.2 Alcuni tipi comuni di volte

Volte semplici:

• volta a botte cilindrica retta: sono come archi circolari ma con larghezza molto

maggiore. Serve a coprire locali a forma rettangolare:

• volta a botte obliqua: quando la volta a botte cilindrica copre un ambiente a forma di

parallelogramma;

• volta a botte conica: quando la volta copre un locale a forma di trapezio. La superficie di intradosso è formata da una porzione della superficie di un tronco di cono;

• volta a bacino o a tazza: l’intradosso è formato da una porzione di una superficie

sferica. Esse servono per coprire locali di forma circolare;

• volta a vela: l’intradosso è formato da una porzione di superficie sferica, ma serve

per ricoprire ambienti aventi forma quadrata, rettangolare o di qualunque poligono

che possa essere iscritto in un cerchio. Le volte a vela si presentano come pezzi di tela fissata agli angoli del poligono e gonfiate dal vento.

Volte composte:

• volta a padiglione: serve a coprire locali aventi pianta quadrata, rettangolare, o formata da un poligono regolare. E formata da tanti spicchi di volta a botte impostati sui

lati del poligono di base, che si riuniscono alla sommità o chiave della volta e che

combaciano tra di loro secondo tante linee curve che si vedono sulla volta stessa;

• volta a botte con testa di padiglione: è adatta a coprire locali di forma rettangolare. E

formata da una volta a botte impostata sui lati maggiori del rettangolo e da due mezze volte a padiglione impostate sui lati minori;

• volta a crociera: serve a coprire locali a pianta quadrata o rettangolare. E formata dall’incrocio di due volte a botte impostate sui lati opposti del quadrilatero di base.

L’intersezione delle due volte avviene secondo due linee curve che formano la costolatura sporgente della volta.

• volta a schifo: serve per coprire locali di pianta rettangolare. E costituita da una parte

centrale piana rettangolare contornata da quattro mezze volte a botte impostate sulla

parte centrale dei quattro lati del perimetro, e da quattro volte a padiglione impostate

ai quattro angoli del rettangolo di base.

Come per gli archi anche per le volte occorre osservare grande cautela nelle opere di demolizione. Esse sono infatti strutture spingenti, cioè tendono a rovesciare verso l’esterno i

muri o i pilastri di imposta.

3.4.6 I solai

__________

_

Per la copertura di locali non di sotterraneo si ricorre generalmente ai solai.

I solai sono formati con travi che appoggiano sui muri e trasmettono ad essi solo dei carichi verticali e non delle spinte. Sono di vario tipo a seconda dell’ampiezza del locale da coprire, del carico (detto accidentale) da sopportare, dei materiali costruttivi.

I carichi accidentali più comuni:

150 a 200 kg/m²

• camere d’abitazione

200 a 400 kg/m²

• locali d’ufficio

600 kg/m²

• locali di riunione

500 a 3000 kg/m²

• magazzini e stabilimenti

Testi, immagini ed argomenti trattati a cura del Comando Provinciale di Torino

Distaccamento Volontari Caselle Torinese

3.4.6.1 Solai in legno

I solai in legno vanno da tempo scomparendo, lasciando il posto a solai in ferro e voltini, ed in cemento armato, per la maggior durata e la miglior resistenza al fuoco di questi

ultimi.

I solai in legno sono formati essenzialmente da due parti: l’orditura od intelaiatura e il

manto o copertura.

Quando ci si trova di fronte ad un solaio che ha subito danni per il fuoco o per altri motivi, per poter giudicare sulle condizioni del solaio stesso, è prima di tutto necessario rendersi conto del come sia fatta l’orditura del solaio.

L’orditura viene fatta con travetti d’abete o di larice, disposti parallelamente al lato più

corto del locale da coprire, a distanza di 50-60 cm l’uno dall’altro, appoggiati sui muri per

un tratto almeno di 20 cm.

Se un travetto viene a capitare in corrispondenza di una canna fumaria, la sua testa

dovrà mantenersi ad una distanza sufficiente perché non abbia ad iniziarsi la combustione,

cosicché invece di appoggiarlo sulla muratura si appoggi su un traversino che viene fissato

ai due travetti laterali.

Di minor rilevanza il manto, solitamente formato da tavole chiodate ai travetti, sulle

quali si accoglierà il pavimento, preparando prima una leggera intercapedine isolante.

3.4.6.2 Solai in ferro e legno

L’orditura di questi solai è formata con travi di ferro doppio T (putrelle) che fanno da

travi maestre, appoggiate sui muri a distanza di circa 3 m l’una dall’altra e trasversalmente

sono disposti i travetti di legno appoggiati alle ali delle travi a doppio T.

Le travi a doppio T sono poste in opera non parallele ma leggermente divergenti; i

travetti vengono segati in misura esatta per modo che, introdotti dalla parte dove le travi a

doppio T sono più distanti, vanno a prendere la loro posizione precisa.

Quando i travetti non abbiano la stessa altezza della trave a doppio T, vengono appoggiati su correntini di legno fissati alle travi a doppio T con bulloni passanti.

Le travi di ferro devono appoggiare sui muri per 20 0 25 cm e vengono ancorate ai muri

in modo molto semplice con un tondino pesante.

3.4.6.3 Solai in ferro e latterizi

I solai in ferro e laterizi sono molto usati e sono costituiti da travi in ferro a doppio T

appoggiate sui muri e disposte parallelamente al lato più corto del locale; fra di esse vengono posati dei voltini formati da mattoni pieni o curvi o da volterrane.

Le travi di ferro si dispongono a distanza variabile da 0,8 metri a 1,20 metri.

In corrispondenza delle travi di ferro si dispongono dei mattoni chiamati copriferri.

Questi hanno la doppia funzione di coprire la trave di ferro per evitare che l’intonaco del

soffitto abbia a trovarsi a diretto contatto col ferro, e di creare l’imposta per i voltini

(fig.10).

Si hanno anche dei solai formati con travi di ferro e tavelloni forati piani aventi uno

spessore variabile da 4 a 8 metri.

Testi, immagini ed argomenti trattati a cura del Comando Provinciale di Torino

Distaccamento Volontari Caselle Torinese

3.4.6.4 Solai in cemento armato

I solai in cemento armato (fig.11) sono fatti con calcestruzzo di cemento nelle seguenti

proporzioni: 0,8 m³ di ghiaia, 3 quintali di cemento e con tondini di ferro disposti in quelle

zone dove le strutture devono resistere a sforzi di tensione.

I solai in cemento armato possono essere formati a seconda dei carichi che devono sopportare dell’ampiezza dei locali da coprire, o con semplici solette o con solette e travi o

nervature.

Per gli edifici di carattere industriale si fanno solette con nervatura a vista, nelle case di

abitazione si usano più frequentemente i solai in cemento armato e laterizi, e in questo caso

le nervature risultano nascoste (fig.12).

I solai in cemento armato e laterizi (mattoni forati, comuni o speciali) presentano il vantaggio di attutire i suoni e di costituire un buon isolamento termico (ostacolano il passaggio

del calore). Per questi pregi sono particolarmente usati per i locali di abitazione e per le coperture a terrazzo.

3.4.7 Le coperture

__________

_

Le coperture hanno la funzione di proteggere i fabbricati dalle intemperie (acqua, neve,

vento), per cui sono formate da superficie piane (falde) coperte da un manto impermeabile, e

inclinato in modo da assicurare un facile scolo delle acque (fig.13).

In un tetto si distinguono:

• Linee di gronda: che sono linee orizzontali più basse del tetto, secondo le quali sono

disposti i canali di gronda per la raccolta delle acque che alla loro volta scaricano nei

condotti verticali chiamati pluviali.

• Colmi: che sono pure orizzontali e separano le acque di due falde contigue (fig.9 e 10).

• Displuvi: che sono linee inclinate, disposte generalmente secondo le bisettrici degli

angoli formati dalle linee di gronda, in corrispondenza delle quali si separano le acque di

due falde contigue.

• Compluvi e converse: sono le linee inclinate, disposte generalmente secondo le bisettrici

degli angoli formati dalle linee di gronda, secondo le quali si riuniscono le acque di due

falde contigue. Le gronde sono le parti del tetto che sporgono a sbalzo dai muri di

facciata.

• Portata o luce del tetto: è la distanza fra i muri perimetrali o di gronda.

• Monta: è l’altezza della linea di colmo sul piano delle linee di gronda. Il rapporto fra la

monta e la portata, vale a dire l’inclinazione delle falde, varia nei diversi paesi a seconda

del clima (fig.13)

Nelle regioni molto fredde l’inclinazione delle falde è molto forte, avvicinandosi alla

verticale, per diminuire il sovraccarico delle nevi. Nelle regioni calde, invece, si fanno i tetti

a terrazza, i quali hanno soltanto l’inclinazione necessaria per lo smaltimento delle acque

(da 2 a 5%) e presentano il vantaggio di offrire minore resistenza al vento.

Nei nostri paesi si hanno di solito valori che variano da 1/3 a ¼ della portata. Soltanto in

certi casi, per motivi di estetica o per rendere abitabili i locali del sottotetto si fanno i tetti

alla mansarda che hanno le falde molto inclinate vicine alla verticale.

I tetti sono formati: dalla grossa armatura ossatura della armatura minuta e del manto.

Testi, immagini ed argomenti trattati a cura del Comando Provinciale di Torino

Distaccamento Volontari Caselle Torinese

3.4.7.1 Grosse armature dei tetti

La grossa armatura dei tetti trova i suoi appoggi sui muri di colmo, sui muri di perimetro e talvolta anche sui muri trasversali.

Uno dei tioi più comuni di grossa armatura è quello così detto alla Piemontese (fig.14).

Sui pilastri del muro di colmo si appoggiano le travi di colmo collegate fra di loro da

grappe di ferro.

Sulle travi di colmo in alto e sui muri di perimetro in basso, si appoggiano i Puntoni disposti secondo la pendenza della falda di tetto.

L’armatura è completata da puntoni più lunghi che si mettono in corrispondenza degli

angoli del fabbricato e si chiamano Cantonali.

Per la buona distribuzione dei carichi si dispongono in genere dei tavoloni di legno dove

le travi di colmo si appoggiano sui pilastri. La parte del tetto che sporge dai muri di facciata viene sostenuta da tanti travetti chiodati dai puntoni.

Altro tipo di grossa armatura molto usato è quello chiamato alla Lombarda.

I puntoni sono posti in corrispondenza dei pilastri di colmo, per cui appoggiano in alto

sul pilastro di colmo ed in basso sul muro di gronda.

3.4.7.2 Capriate

Quando in un fabbricato non esiste il muro di colmo, come nelle tettoie, la grossa armatura del tetto si forma con incavallature o capriate. Le capriate possono essere di legno,

miste di legno e ferro, tutte di ferro e di cemento armato, e possono avere forme diverse a

seconda dell’ampiezza dei locali che devono coprire.

Le capriate hanno in genere forma triangolare con due lati uguali (puntoni) e la base (catena).

Nel caso di capriate in legno, i puntoni si congiungono in alto con l’interposizione di

una trave verticale (fig.15).

I puntoni risultano compressi e inflessi mentre la catena è tesa.

Le capriate in legno servono per sopportare luci non superiori ai 7-8 metri e si dispongono a 3-4 metri l’una dall’altra.

In caso di luci superiori si rinforzano le capriate, con due travetti di legno. Per portate

maggiori si adattano altri tipi di capriate, quali la capriate con catena, controcatena e due ometti, la capriata Polenceau in ferro.

Questa presenta i puntoni rinforzati nel punto di mezzo da un contraffisso collegato con

i due tiranti di ferro alle estremità del puntone ed una catena in ferro orizzontale, sostenute

nel mezzo da un tirante fissato al colmo.

Per saloni di lavorazione con necessità di luce abbondante e diffusa si fanno tetti speciali a sega che permettono l’inserimento di ampie vetrate.

Testi, immagini ed argomenti trattati a cura del Comando Provinciale di Torino

Distaccamento Volontari Caselle Torinese

3.4.7.3 Armatura minuta e manto

Sulla grossa armatura dei tetti si fissa l’armatura minuta, che serve per l’appoggio del

manto ed è formata da travetti di piccola sezione e da listelli ancora più sottili.

I travetti vengono inchiodati direttamente sui puntoni (fig.16 e 17) (nell’armatura alla

piemontese) oppure sugli arcarecci (in quella alla lombarda) (fig.17).

Il manto di copertura può essere costituito da:

• tegole curve

• tegole piane

• lastre di pietra

• lastre di ardesia

• lastre di pietra artificiale (eternit, stabilit, ecc..)

• da strati di asfalto

• feltri catramati.

I tetti in legno presentano notevole pericolo di incendio specialmente perché nei sottotetti vengono comunemente ammassati materiali diversi di natura combustibile.

In questi casi è necessario creare dei muri tagliafuoco a intervalli che non dovrebbero

superare i 25-30 metri.

Per rendere più sicuro il tetto dal pericolo di incendi, la via migliore è quella di fabbricare il tetto in cemento armato.

3.4.8 Le scale

__________

_

Le scale, che servono a mettere in comunicazione i diversi piani di un edificio, sono

costruite in un vano formato da pareti in muratura (gabbia di scale).

Le scale sono costituite da scalini che si seguono senza interruzione (in numero superiore

a 15) a formare una branca o rampa di scala. Fra le rampe successive vi sono dei tratti orizzontali (pianerottoli o ripiani).

I ripiani intermedi servono ai cambiamenti di direzione e di riposo tra una rampa e l’altra,

i ripiani in corrispondenza dei vari piani dell’edificio sono i ripiani principali.

Lo spazio lasciato libero all’interno delle rampe e dei ripiani si chiama pozzo di scala. Se

la scala si svolge intorno ad un pilastro si chiama scala a chiocciola. Il primo o i primi gradini

della scala hanno in generale maggior larghezza degli altri e si chiamano gradini d’invito. Il

gradino è formato da una parte verticale chiamata alzata ed una orizzontale chiamata pedata.

La pedata e l’alzata hanno misure diverse a seconda dell’importanza della scala; generalmente si fanno in proporzione in modo che la loro somma dia 46 cm.

La larghezza dei gradini varia a seconda della destinazione della scala. I gradini sono di

solito rettangolari, nelle rampe in curva hanno forma trapezia e nelle scale a chiocciola hanno

forma triangolare (fig.18).

Testi, immagini ed argomenti trattati a cura del Comando Provinciale di Torino

Distaccamento Volontari Caselle Torinese

3.4.8.1 Struttura delle scale

Possono essere fatte di legno, ferro, pietra e cemento armato.

Le scale in legno presentano pericoli perché combustibili e quindi non devono essere utilizzate nelle abitazioni.

I gradini possono essere incastrati alle due estremità nella muratura, oppure incastrati da

una sola parte e quindi a sbalzo, o incastrati da una parte nella muratura e dall’altra appoggiati su travi in ferro o di cemento armato.

I gradini di pietra (granito, beola, marmo, ecc..) possono essere massicci (e comprendono in un sol pezzo alzata e pedata) o formati da una lastra orizzontale e da una verticale; in

questo caso per misura di sicurezza i gradini devono essere sostenuti da armature di ferro.

Quando la scala è costruita di cemento armato a scopo decorativo viene rivestita di piastrelle o da lastre di marmo di piccolo spessore.

3.4.8.2 Pericoli che presentano le scale e misure di sicurezza

Le scale possono presentare i seguenti pericoli:

• Rottura dei gradini per la caduta su uno di essi di oggetti pesanti o perché investiti

dalle fiamme. I gradini di pietra non sono resistenti all’azione del fuoco e sono relativamente fragili nelle azioni degli urti.

La rottura che avviene in una rampa posta all’ultimo piano di un fabbricato provoca

la rottura di diversi gradini delle rampe immediatamente sottostanti e successivamente il crollo di intere rampe ai piani più bassi.

• Invasione di fiamma e di fumo nella gabbia di scala. Il verificarsi di un incendio in

un appartamento posto ad un piano qualunque dello stabile od in altro locale che abbia comunicazione con la gabbia delle scale può far sì che le fiamme ed il fumo invadano direttamente la scala, specialmente per il tiraggio che essa esercita. Bisogna tener presente che anche il fumo risulta estremamente pericoloso per le persone.

Se si pensa che la scala è l’unico mezzo a disposizione delle persone per lasciare le loro

abitazioni si intuisce lo stato di panico che si genera qualora il vano scale sia invaso dal fumo (fig. 19 e 20).

Per eliminare il più possibile tale possibilità è necessario che vengano rispettate alcune

norme di sicurezza (fig. 21, 22, 23, 24, 25 e 26);

• Vietare che locali di rivendita, magazzino o di deposito di materiali combustibili o

infiammabili presentino aperture nelle gabbie delle scale.

• Creare, almeno per le case alte, una uscita diretta in cortile per le scale del sottera,

neo, eliminando ogni comunicazione diretta fra cantine e gabbia scale.

• Creare, almeno per le case alte, alla sommità della gabbia una o più finestre che possano essere aperte dal cortile per favorire lo sfogo del fumo.

• Installare nelle gabbie delle case alte una tubazione di ferro verticale che presenti

delle derivazioni ad ogni piano per alimentare delle prese d’acqua.

Dette prese, corredate di tubi e lance, possono essere usate direttamente dai Vigili del

Fuoco.

• Costruire le scale dei fabbricati alti con strutture di cemento armato.

Testi, immagini ed argomenti trattati a cura del Comando Provinciale di Torino

Distaccamento Volontari Caselle Torinese

In questo modo le fiamme ed il fumo si disperdono nell’atmosfera superando quel

passaggio aperto esistente ad ogni piano.

Le scale a rova di fiamma e fumo presentano delle porte a chiusura automatica che separano la gabbia di scala dal passaggio aperto.

Particolare importanza assume la sicurezza delle scale negli edifici utilizzati come teatri,

cinema, locali di pubblico spettacolo o di riunioni in genere.

Le scale di questi edifici devono essere come numero, ubicazione e larghezza di gradini,

proporzionate al numero di persone che i locali sopra citati sono destinati a contenere.

3.5) Dissesti

__________

3.5.1 Manifestazione del dissesto – lesione

Un qualunque dissesto può essere preso in considerazione solo quando presenti sintomi

evidenti: una qualunque struttura che non presenti sintomi evidenti non può essere considerata, agli effetti visivi, un dissesto ed in particolare si può affermare che una generica struttura è dissestata se presenta delle configurazioni diverse rispetto a quella iniziale. (Vedi grafico).

•

Analisi di un dissesto statico

INTERNA

CAUSA

ESTERNA

MODIFICAZIONE

CONFIGURAZIONE

STATICA

STRUTTURA

VALUTAZIONE

TEMPORALE

PROBABILITA

DI COLLASSO

Testi, immagini ed argomenti trattati a cura del Comando Provinciale di Torino

Distaccamento Volontari Caselle Torinese

3.5.2 Fessurazioni

Le lesioni murarie sono però inizialmente compatibili con la continuità della massa che,

di rompersi, subisce delle deformazioni. Le fessurazioni, quindi, si presentano nelle fasi

deformative più progredite.

L’apparizione delle fessurazioni segue, in modo diverso a seconda del carattere del perturbamento. Talvolta infatti l’apparizione delle fessurazioni è immediata pur trattandosi di

dissesti di lieve entità (es. cedimenti fondali), in altri casi invece, le fessurazioni appaiono

negli ultimi stadi (es. schiacciamento di un muro) quando ormai la necessità dei provvedimenti non ammette indugi.

I fenomeni fessurativi assumono, dunque, aspetti caratteristici e mutevoli al variare delle

cause determinanti e della natura dell’ambiente e delle strutture.

3.5.3 Fasi di progressione fessurativa

In taluni casi può rendere necessario studiare il progredire delle lesioni nel tempo, per

conoscere le caratteristiche della loro evoluzione al fine di un giusto inquadramento del quadro fessurativo per l’analisi del dissesto.

Possono identificarsi quattro forme di progressione del moto fessurativo:

•

progressione nulla: il moto non è più in essere e la struttura, attraverso il cedimento ha trovato la sua posizione di quiete o di nuovo equilibrio definitivo;

•

progressione ritardata: caratterizzata da manifestazioni sempre più attenuate nel tempo e che tendono ad estinguersi per lo stabilirsi di una situazione che volge alla progressione nulla di equilibrio definitivo;

•

progressione accelerata: caratterizzata all’accentuarsi, nel tempo, delle manifestazioni di fatiscenza che inducono la struttura verso stati di equilibrio sempre più precari

e talvolta verso il collasso;

•

progressione costante: caratterizzata dall’uniforme sviluppo, nel tempo, delle manifestazioni di fatiscenza che possono trasformarsi o in moti di progressione ritardata o

in moti di progressione accelerata.

3.5.4 Fessurazioni superficiali e profonde-recenti e antiche

Nell’esame delle lesioni è necessario distinguere le fessurazioni delle murature con quelle

dell’intonaco che le riveste, distinguere le fessurazioni recenti da quelle non recenti e discernere le fessurazioni dovute a contrazioni superficiali dell’intonaco da quelle dovute a

deficienze statiche.

Nei muri vetusti le fessurazuìioni dell’intonaco di solito possono avere ampiezza più

limitata che nella massa muraria. In taluni casi, soprattutto quando l’intonaco raggiunge

spessori notevoli per successive sovrapposizioni, si può verificare che mentre il muro risulta

integro, l’intonaco presenta un vario quadro fessurativo. Nello studio dei dissesti è perciò

necessario rimuovere limitate regioni di intonaco nel ventre ed in vicinanza delle cuspidi

delle fessurazioni lasciando intatti i estanti tronchi e le cuspidi stesse, per rendere più evidente il confronto tra le fessurazioni superficiali e quelle profonde (fig.27).

Testi, immagini ed argomenti trattati a cura del Comando Provinciale di Torino

Distaccamento Volontari Caselle Torinese

E facile, riconoscere le fessurazioni nuove da quelle vecchie. Le nuove presentano una

frattura fresca, chiara, quasi brillante, priva di polvere e cigli taglienti ben contornate; le vecchie presentano fratture annerite dal tempo, polverose, cigli arrotondati e non di rado frammenti di ragnatele.

Negli accertamenti dubbi è sufficiente estirpare dei frammenti di materiale dalla parte di

uno dei cigli della lesione e confrontare la superficie di frattura fresca appena strappata dalla

sua sede con il resto della lesione.

Talvolta si incontrano nell’intonaco delle fessurazioni reticolari a maglie più o meno ampie, nei cui vertici concorrono rami prevalentemente rettilinei, trattasi in questo caso di

lesioni non di origine statica, ma derivanti da contrazioni dell’intonaco.

3.5.5 Studio evolutivo delle lesioni

Nelle fessurazioni l’indagine va eseguita nel ventre e nelle cuspidi per accertarvi, rispettivamente, l’ampiezza e la propagazione. In particolare si intende per ventre di una fessurazione la parte centrale della fessurazione stessa, ove più evidente è il distacco dei due cigli

laterali, mentre per cuspide si intende la parte estrema, più rastremata della fessurazione.

La progressione dell’ampiezza fessurativa, in corrispondenza del ventre, si accerta mediante apposite spie o biffe, costituite da traverse di malta o vetro sottile foggiate a doppia coda di rondine con la sezione minima in corrispondenza alla fessurazione. Esse vengono inserite direttamente nella muratura viva, priva cioè dell’intonaco di ricoprimento, trasversalmente alla fessurazione stessa (fig.28).

Al lato della spia si scrive il numero di riferimento e la data di apposizione della stessa.

Le spie devono essere realizzate con malta di cemento perché il ritiro del cemento durante la

presa può determinarvi delle rotture indipendenti dai cedimenti. Nelle pareti interne asciutte

sono consigliabili le spie di gesso o di malta comune come l’intonaco, negli esterni è consigliabile la malta bastarda o idraulica.

Anche i rami capillari delle fessurazioni forniscono preziosi elementi di giudizio del decorso del dissesto. Si sono definiti sottili tratti rettilinei, eseguiti con penna indelebile, ortogonalmente alla fessurazione nei punti terminali della cuspide, con indicato il numero di riferimento e la data, per segnalare gli incrementi delle rotture. Inoltre si eseguono sottili tratti

analoghi ai precedenti nel ventre della fessurazione, l’utilità dei segnali di ventre nel dissesto

riguarda prevalentemente l’accertamento dei moti rotatori della muratura (fig.29)

3.5.6 Diagrammi della progressione fessurativa

Quando si constata la rottura di una spia o la modificazione dello stato relativo ad un segnale di cuspide o di ventre ovvero si apprezzano variazioni delle deformazioni si procede o

con la sostituzione della spia ovvero con l’apposizione di nuovi degnali.

Dette operazioni si ripetono in successione sino alla stasi del fenomeno e si riportano in

un grafico gli estremi di valutazione tempo-progressione numerica. Dall’esame di tale grafico

si potrà valutare la progressione del moto fessurativo. Nei diagrammi di figura 30 si individuano le diverse leggi di progressione del quadro fessurativo o deformativo:

•

•

•

diagramma A legge di progressione accelerata

diagramma B legge di progressione ritardata

diagramma C legge di progressione uniforme

Testi, immagini ed argomenti trattati a cura del Comando Provinciale di Torino

Distaccamento Volontari Caselle Torinese

3.5.7 Cause perturbatrici

Ogni manifestazione di fatiscenza è connessa al dissesto da relazioni di stretta interdipendenza, così mediante lo studio delle lesioni si può arrivare alla determinazione delle cause

perturbatrici e di conseguenza, allo studio ed all’applicazione dei necessari rimedi di primo

intervento o di natura definitiva.

DISSESTI

LESIONI

CAUSE

EFFETTI

CAUSE PERTURBATRICI

PRINCIPALI

•

•

•

•

•

VARIAZIONI TERMICHE E

IGROMETRICHE

CEDIMENTI FONDALI

CEDIMENTI DELLE

STRUTTURE MURARIE

VIBRAZIONI

INSUFFICIENZE STATICHE

O COSTRUTTIVE

3.5.8 Cause di dissesto

In una struttura costruita si viene a determinare un dissesto se si presentano una o più

cause di seguito indicate:

•

il collegamento tra il sistema ed i piani di fondazione viene a modificarsi;

•

i collegamenti ed i vincoli non sono rispondenti alle azioni esercitate dal peso proprio e

per effetto dei sovraccarichi accidentali (tale fatto è un errore di progettazione.)

•

sopravvengono carichi accidentali non prevedibili quali terremoti, esplosioni, vibrazioni

straordinarie etc…;

•

i materiali costituenti le strutture dei fabbricati modificano le loro caratteristiche.

Testi, immagini ed argomenti trattati a cura del Comando Provinciale di Torino

Distaccamento Volontari Caselle Torinese

In linea generale si possono elencare le principali cause in:

• variazioni termiche ed igrometriche

• cedimenti fondali

• cedimenti delle strutture murarie

• vibrazioni

• insufficienze statiche e costruttive

3.5.9 Tipologia dei dissesti

Il dissesto che si produce per l’effetto di una causa, si presenta in forma diversa a seconda del tipo di edificio che ne è interessato. Distingueremo due grandi categorie di fabbricati:

fabbricati in muratura ed in cemento armato.

La differenza di comportamento di questi fabbricati dipende sostanzialmente dal fatto che

mentre l’edificio in muratura è realizzato da considerevoli volumi che assorbono gli sforzi e

convogliano le risultanti alle fondazioni attraverso ampie sezioni compresse, l’edificio in cemento armato si presenta come una struttura in cui limitati volumi compressi e tesi sono capaci di assorbire grandi sforzi attraverso sezioni molto limitate. Per quanto detto se sottoposti

alla stessa causa perturbativa, l’edificio in muratura si comporta come un volume continuo restente, mentre l’edificio in cemento armato si comporta come una struttura a nodi ed aste con

collegamenti irrigiditi.

3.5.10 Dissesti negli edifici in muratura

Dissesti per cedimenti fondali

Il piano di fondazione ad esempio a causa di una infiltrazione d’acqua o per cedimento del

mantello di una grotta sottostante, perde le sue qualità portanti, cioè a parità di sforzi trasmessi dall’edificio assume deformazioni eccessive e comunque non di progetto. Cioè si verifica un cedimento localizzato dei volumi di terreno destinati ad assorbire gli sforzi trasmessi

dalle fondazioni. Nulla succederebbe se il cedimento fosse equamente distribuito su tutto il

piano di fondazione: l’edificio si abbasserebbe piano piano fino a trovare terreni più compatti.

Nessuna lesione, ovviamente, apparirebbe nell’edificio che sarebbe sottoposto ad una traslazione verticale uniforme. Apparirebbero invece lesioni di distacco tra l’edificio e le pertinenze non strutturali non sottoposte alla stessa traslazione (cortili, marciapiedi, etc). (fig.31)

Questo caso purtroppo è estremamente raro nella realtà in quanto nella maggior parte dei

casi la fondazione è sempre parzialmente interessata dal cedimento e trasmette tale stato al

sovrastante edificio nel quale si verificano lesioni in corrispondenza delle linee di contatto tra

i parametri murari poggianti sulla parte di fondazione intatta e quelli poggianti sulla parte di

fondazione interessata dal cedimento.

La forma delle lesioni, ovvero il quadro fessurativo causato da dissesti di questo tipo,

varia in funzione dei seguenti parametri:

• ubicazione del cedimento centrale o periferico

• entità delle superfici piene e finestrate

• tipo di fondazione continua o discontinua

Testi, immagini ed argomenti trattati a cura del Comando Provinciale di Torino

Distaccamento Volontari Caselle Torinese

3.5.11 Cedimento centrale

Per un edificio ideale, privo cioè di aperture finestrate, il quadro fessurativo si presenta

in due forme principali in funzione del rapporto tra l’ampiezza del dissesto (L) e l’altezza

dell’edificio (H), sinteticamente rappresentabili come appresso:

• quadro fessurativo di tipo parabolico con presenza, in taluni casi di lesioni verticali

estreme. L’asse della parabola è posizionato in corrispondenza della zona centrale del

dissesto, la base è generalmente ampia quanto il cedimento, mentre l’altezza della parabola, indipendentemente dall’altezza dell’edificio, è funzione dell’entità del dissesto e

della qualità della costruzione (fig.32 a);

• quadro fessurativo con lesioni verticali sempre posizionate al limite del cedimento nella

parte alta dell’edificio, quando però si ha un rapporto L > 3H compaiono alla base

dell’edificio anche lesioni verticali al centro del cedimento (fig.32b).

L’edificio reale si discosta dal modello prima trattato perché le superfici murarie presentano dei tratti di discontinuità e di minor resistenza dati dalle aperture finestrate e dai vani in

genere. In tali condizioni le fessurazioni non seguiranno più un andamento continuo di tipo

parabolico ma potranno avvicinarsi a questo o addirittura si orienteranno secondo un andamento verticale, seguendo comunque le superfici di minor resistenza.

In particolare in prossimità delle finestre le lesioni si orienteranno in forme caratteristiche in funzione del rapporto ampiezza/altezza del vano.

In ogni caso il posizionamento del dissesto è individuabile dall’orientamento delle cuspidi delle fessurazioni in sommità delle finestre, che sono sempre indirizzate verso la zona del

cedimento. (fig.33)

3.5.12 Cedimento periferico

I cedimenti periferici in genere sono più pericolosi dei cedimenti centrali perché diminuiscono le possibilità di collaborazione delle diverse strutture restate in sito.

Ai fini del quadro fessurativo nulla cambia, in linea concettuale, rispetto alla situazione

precedente con la sola accortezza che il quadro si presenta in corrispondenza di un solo

estremo dell’edificio, con le seguenti varianti:

• quadro fessurativo di tipo “mezza parabola” con presenza, in taluni casi, di lesioni verticali estreme. L’asse della parabola è posizionato in corrispondenza della zona terminale

o d’angolo dell’edificio, la base è generalmente ampia, mentre l’altezza della semi parabola, indipendentemente dall’altezza dell’edificio, è sempre funzione dell’entità del dissesto e della qualità della costruzione.

Testi, immagini ed argomenti trattati a cura del Comando Provinciale di Torino

Distaccamento Volontari Caselle Torinese

3.5.13 Edifici a fondazione discontinua

L’edificio a fondazione discontinua (pilastri murari o in c.a. poggianti su plinti o palificate) è soggetto a cedimenti del piano di fondazione localizzati sotto uno o più elementi contigui di fondazione. In questo caso la traslazione verticale interessa i volumi di muratura che

gravitano su quello o quei pilastri, mentre gli altri volumi restano in sito.

Il quadro fessurativo risultante è composto da lesioni ad andamento verticale che si propagano dalla base per tutta l’altezza del fabbricato, analogo a quello derivante da un cedimento fondale per edifici a fondazione continua. Se nel fabbricato sono inseriti elementi di

muratura a resistenza maggiore rispetto alla verticale, tali elementi si fratturano ad andamento inclinato, in maniera analoga al cedimento per fondazioni continue. Nel caso di murature

continue e non finestrate le lesioni sono anch’esse verticali ma tendono a scomparire con

l’altezza. E chiaro, infatti, che in un muro continuo fondato su più pilastri, la collaborazione

che si stabilisce tra gli elementi contigui di muratura è in grado di ripartire il cedimento di

un elemento di fondazione; se poi cedono più elementi allora si ritorna al caso assimilabile a

“cedimento continuo” con formazione di lesioni a parabola.

3.5.14 Dissesto a seguito di rotazione

La rotazione di una parete in muratura può essere causata da cedimenti differenziali del

piano di fondazione della parete, oppure da spinte orizzontali.

La caratteristica di questi dissesti è che aumentano considerevolmente con l’aumento della quota. (fig.38. 39)

Nelle strutture orizzontali appoggiate o parzialmente incastrate nella parete si verifica la

“lesione di distacco” che è sempre parallela all’asse di rotazione.

Le murature verticali ammorsate nella struttura in rotazione presentano invece lesioni con

andamento tendente al semi parabolico, con la concavità della parabola verso l’alto ed il vertice verso il basso (fig.40).

La spiegazione di ciò sta nel fatto che tali murature trasversali si oppongono al movimento rotatorio della struttura: tale opposizione comporta un coinvolgimento più o meno

grande a seconda che l’ammorsamento sia bene o male realizzato. Se i muri trasversali non

sono bene ammorsati nella parete in rotazione, il distacco avviene in corrispondenza della

superficie di contatto nella quale si crea una lesione ad andamento a V, con il vertice sempre

verso il basso.

Se nella parete trasversale sono presenti aperture in prossimità del fronte di rotazione,

l’andamento del quadro fessurativo a V risentirà della presenza delle superfici di minor resistenza e le varie aperture tenderanno ad inclinarsi verso l’asse della rotazione medesima

(fig.39).

Ci si accorge subito di quello che sta succedendo perché:

• tra le superfici delle lesioni di distacco quella relativa alla parete in movimento ha i

punti superiori leggermente più bassi della superficie che ruota;

• se appare la lesione a parabola, questa ha la concavità rivolta verso l’alto ed il vertice

in basso, con le parti curve lungo la parete che ruota;

• la parete in rotazione presenta strapiombi nel verso della rotazione.

Testi, immagini ed argomenti trattati a cura del Comando Provinciale di Torino

Distaccamento Volontari Caselle Torinese

3.5.15 Dissesto per schiacciamento

E noto che un solido sottoposto alla compressione subisce una contrazione nella direzione del carico ed una dilatazione nelle dimensioni perpendicolari. Se la dilatazione trasversale supera la capacità di resistenza e coesione del materiale questo si spezza lungo superfici

frattura disposte nella direzione della forza. Tale dissesto è noto come “schiacciamento”.

In vari dissesti il sistema murario cede nella ricerca di nuovi stati di equilibrio che infine

trova, seppur fessurato, e vi adagia in quiete se la causa del dissesto non progredisce ulteriormente.

Nello schiacciamento ciò non si verifica, infatti, una volta insorti, il sistema murario

volge sempre fasi più precarie.

Lo schiacciamento è un fenomeno tipico delle strutture murarie e consiste nel fatto che

ad un certo momento la sezione di una struttura muraria verticale si trova ad essere sottoposta a carichi superiori alla sua resistenza e ciò può avvenire:

• perché la capacità portante della sezione è diminuita a causa del decadimento della

qualità della pietra o dell’elemento costruttivo oppure a causa del decadimento della

qualità del legante malta;

• perché su una generica sezione, ben calcolata e quindi in equilibrio, vengono indotti

ad un certo punto carichi nuovi che modificano gli sforzi su quella sezione fino a superare le qualità resistenti.

In genere lo schiacciamento interessa i pilastri in muratura o le murature caricate ed è un

fenomeno assolutamente irreversibile che ha necessità di una diagnosi precoce.

Lo schiacciamento nelle strutture murarie, durante il suo sviluppo presenta tre stadi

successivi:

• Il primo stadio è caratterizzato dal superamento della resistenza alla coesione dei

giunti orizzontali della malta, se meno resistente del materiale lapideo o del laterizio.

I giunti sotto carico si riducono nello spessore e l’intonaco subisce un accorciamento

verticale che si manifesta prima con espulsioni di pellicole di tinteggiatura poi di

intonaco vero e proprio ed infine di croste superficiali di muratura. Tali espulsioni

sono allineate lungo direttrici orizzontali come i giunti di malta: le murature nelle

quali la malta è più resistente del materiale lapideo o del laterizio passano direttamente al secondo stadio dello schiacciamento.

• Il secondo stadio è caratterizzato da un quadro fessurativo costituito da rami corti,

alterni, ben distinti, tutti lungo la direzione della forza che ha causato il dissesto, che

in generale, è verticale. In tale situazione il parametro murario si presenta, all’interno

già scollegato, con una superficie di discontinuità presente in direzione della forza

agente.

• Nel terzo stadio, il più pericoloso che non induce ritardi nell’azione dei provvedimenti, il quadro fessurativo del secondo stadio si unifica in fratture di notevole estensione

che si moltiplicano progressivamente e preludono al crollo del sistema murario.

Un aspetto particolare dei quadri fessurativi derivanti dalle azioni di schiacciamento si

verifica non per azione di un carico gravante su muratura ma per effetto del peso proprio della

muratura stessa.

Lo schiacciamento, prodotto dal peso proprio dei muri, si manifesta nelle regioni inferiori,

ove è maggiore lo sforzo, con un quadro fessurativo, identico sia nei parametri in pietra come

nelle strutture ordinarie, costituito da linee di frattura multiple e saltuarie nella direzione del

carico. Tali fratture conservano inalterata la molteplicità che ne caratterizza la fase iniziale

anche quando aumentano in ampiezza ed estensione seguendo lo sviluppo in tre stadi analogo

allo “schiacciamento generico”.

Testi, immagini ed argomenti trattati a cura del Comando Provinciale di Torino

Distaccamento Volontari Caselle Torinese

3.5.16 Carico di punta e pressoflessione

Gli elementi costruttivi ad asse rettilineo (colonne e pilastri), se sollecitati in punta oltre

certi valori di carico possono manifestare un quadro fessurativo e successivamente arrivare

alla rottura.

Quando il rapporto fra la lunghezza lungo l’asse principale e la dimensione minima della

sezione trasversale è superiore ad un certo limite in unzione anche del carico che grava su

di essi gli elementi subiscono “svirgolamento”.

Qualora l’elemento venga sollecitato con un carico eccentrico si parla di pressoflessione.

Le cause che predinspongono le murature alla pressoflessione sono:

• la cattiva costruzione

• l’impiego di malte scadenti

• il difetto di omogeneità delle sezioni

• il difettoso collegamento trasversale degli elementi lapidei e laterizi

• la vetustà

• il non corretto dimensionamento della struttura

La struttura muraria spesso non è bene intessuta nei suoi elementi, soprattutto in taluni

casi sarebbe necessario adottare l’uso di un largo impiego di pietre passanti.

Infatti un muro non adeguatamente collegato trasversalmente è in grado di sopportare un

carico nettamente inferiore a quello nominale: infatti rispetto ad un paramento murario in

grado di sopportare un certo carico p, un muro di eguale spessore, ma costituito da due muri

affiancati, può sopportare ¼ dello stesso carico p, mentre un muro costituito da tre muri

affiancati arriva appena ad 1/9 di p. (fig.42)

I dissesti in questi due casi delle strutture murarie sono caratterizzati dallo smenbramento

in due o più tronchi verticali, separati da superfici di discontinuità irregolari. Per effetto di

questo dissesto i parametri subiscono una inflessione concorde o discorde secondo che le

frecce d’incurvamento abbiano lo stesso senso o senso contrario. (fig.43)

I dissesti si manifestano con rigonfiamenti esterni del paramento murario accompagnati

da un quadro fessurativo sinusoidale.

3.5.17 Spinta di archi e volte

L’azione della spinta di archi e volte sulle strutture portanti perimetrali, quando questi

non sono più in grado di sostenerla, si manifesta con un sensibile rigonfiamento. Nell’ambito della zona deformata, a dissesto avanzato, si stabiliscono delle manifestazioni fessurative

analoghe a quelle della pressoflessione e distribuite sia lungo i contorni del rigonfiamento

sia sui paramenti murari adiacenti (fig.44). I dissesti, dovuti alla spinta normale sui paramenti, sono accompagnati dalle seguenti manifestazioni secondarie:

• distacchi delle strutture interne dal muro di facciata

• deformazione dei vani delle aperture (porte e finestre)

• abbassamento delle volte

Questi distacchi dal muro di facciata dei solai, delle volte, dei pavimenti e dei muri insorgono con l’inizio del moto.

Nei pavimenti le fessurazioni si stabiliscono nella loro intersezione col muro e lungo le

linee parallele ad essa.

Nei solai in legno/ferro e pianellato si manifesta la tendenza alla fuoruscita delle travi

perpendicolari al muro, dall’appoggio nel muro stesso, e scollatura dei giunti del pianellato

nella direzione parallela al fronte.

Testi, immagini ed argomenti trattati a cura del Comando Provinciale di Torino

Distaccamento Volontari Caselle Torinese

Tale deformazione si produce nelle aperture dei muri ortogonali al paramento murario

inflesso e poste in prossimità dello stesso, interessando o la parte inferiore o quella superiore

della apertura, in funzione della posizione di questa rispetto al centro di spinta.

Nei casi più gravi l’architrave, che generalmente resta parallelo al solaio, tende ad

inclinarsi verso il basso dalla parte del cedimento.

Le fessurazioni del muro perpendicolare a quello frontale inflesso, prediligendo le vie

di minor resistenza, vanno a localizzarsi, prevalentemente, in corrispondenza dell’architrave,

della soglia ed in prossimità dell’apertura stessa.

E rara nelle volte a botte, mentre è frequente nelle volte a crociera ed insorge sempre nei

restanti tipi di volta. Con l’abbassamento della volta si crea sempre un quadro fessurativo

parallelo alla linea d’imposta, che si manifesta inizialmente con espulsioni di piccole croste

di tinteggio, di intonaco e nei casi più gravi, di materiale murario.

3.5.18 Lesioni alle volte (fig.45)

Le volte sono costituite da un assieme di conci che lavorano trasmettendo spinte elementari da un concio all’altro, che via via vanno sommandosi sino a trasmettere l’intera spinta

risultante sui muri o pilastri di appoggio.

Una struttura a volta si lesiona quando intervengono delle variazioni sul regime delle

spinte e sulle strutture verticali su cui essa insiste. Le principali lesioni delle volte possono

essere schematizzate come in figura con numero crescente di pricolosità.

3.5.18.1 Lesioni in chiave

Si verificano per cedimenti differenziali delle spalle ed in genere, a meno di fenomeni

particolarmente gravi, non creano eccessivo pericolo fino a che la muratura di sostegno

non presenta, a sua volta, altri fenomeni preoccupanti.

Infatti per la tecnica costruttiva propria delle volte, il crollo, per avvenire, deve indurre

una azione orizzontale notevole sulle spalle, in modo che la volta stessa possa abbassarsi

tendendo ad assumere un andamento pressoché orizzontale.

3.5.18.2 Lesioni all’imposta

Sono lesioni che destano sempre particolare pericolo perché sono indice di una azione

di distacco tra la struttura voltata e quella verticale che, in teoria, dovrebbe assorbire la

spinta, ma che, a distacco avvenuto, non assorbe più, almeno non nella sua totalità.

Tali lesioni sono indici di dissesto di rotazione sempre pericolosa.

3.5.18.3 Lesioni al piede

I dissesti al piede, o lo schiacciamento al piede, sono molto pericolosi in quanto indicano che la struttura verticale non è più in grado di sostenere la spinta della volta e che il collasso dell’insieme è ormai prossimo.

Testi, immagini ed argomenti trattati a cura del Comando Provinciale di Torino

Distaccamento Volontari Caselle Torinese

Tabella riepilogativa dei quadri fessurativi degli edifici con muratura portante.

Lesioni riscontrabili nella

costruzione

Muratura portante senza aperture

con lesioni aventi un andamento

variabile da orizzontale in verticale passando dalla base alla

sommità dell’edificio localizzate

su una fascia verticale.

Cause generatrici

Cedimento dell’estremità

della fondazione situata

oltre la zona lesionata.

Muratura portante con lesioni inclinate localizzate su una fascia

verticale in corrispondenza delle

aperture, cioè nelle zone di minor

resistenza.

Muratura portante con lesioni inclinate localizzate su due fasce

verticali in prossimità delle aperture e nelle zone di minor resistenza.

Cedimento verticale di

un tratto intermedio

della fondazione.

Lesioni verticali situate in corrispondenza delle zone di muratura

portante a livello delle aperture.

Schiacciamento della

muratura.

Lesioni verticali localizzate su

una fascia verticale ad una estremità della facciata in muratura

portante.

Rotazione intorno ad un

asse orizzontale

Lesioni di forma curva con la convessità rivolta verso la superficie

opposta all’elemento che spinge situate sulla muratura portante comune a due edifici aventi solai a quote

diverse.

Ritiro e variazione di

temperatura

Testi, immagini ed argomenti trattati a cura del Comando Provinciale di Torino

Distaccamento Volontari Caselle Torinese

3.5.19 Dissesti negli edifici in c.a.

Affrontare il problema dei dissesti negli edifici in calcestruzzo armato presenta notevoli

difficoltà per le motivazioni appresso sinteticamente espresse:

• un edificio in c.a. è ordinariamente costituito da due parti che hanno risposte completamente diverse alle sollecitazioni: una parte strutturale in c.a. ed una di tamponamento e tramezzatura in laterizio. La struttura in c.a. è molto elastica, quindi in grado

di sviluppare grandi lavori di deformazione prima di lesionarsi. Le parti di chiusura

sono, per contro, elementi molto rigidi e pertanto estremamente suscettibili alla rottura. Ciò vuol dire che molto spesso appaiono lesioni evidenti nei tamponamenti esterni o nelle tramezzature senza che appaiono lesioni evidenti nei tamponamenti esterni

o nelle tramezzature senza che appaiono lesioni nella struttura in c.a.

• la struttura in c.a. può considerarsi, nella stragrande maggioranza dei casi ed a meno

delle costruzioni industriali, come un complesso statico con elevato grado di iperstaticità: ciò complica molto lo studio e soprattutto la diagnosi delle lesioni perché tra i

vari elementi della struttura si stabiliscono collaborazioni che possono falsare le analisi fino ad indurre in errore sulla gravità del dissesto, sia sulla localizzazione dello

stesso.

Esistono tuttavia alcune regole fondamentali che è bene tenere sempre in considerazione:

• fino a quando un quadro fessurativo, anche grave, intacca i muri di tamponamento e

di tramezzatura, senza intaccare travi e pilastri, la costruzione non corre alcun rischio

di collasso.

• lesioni orizzontali e verticali nelle murature portate non devono essere messe in connessione con deformazioni pericolose del telaio strutturale. Lesioni inclinate a 45° nei

muri sono sempre da addebitarsi ad anormali deformazioni del telaio strutturale.

• nel momento in cui i telai strutturali iniziano a lesionarsi, insorge una situazione di

pericolo e di non semplice prevedibilità. Ciò perché avvengono delle rotture in determinate sezioni, assume un gioco fondamentale il comportamento dei vincoli di collegamento.

• particolare attenzione va posta ai “giunti di dilatazione” nei grandi edifici in c.a. ed ai

“giunti di oscillazione” nelle zone sismiche. Tali elementi di disgiunzione appositamente creati nelle strutture possono spesso dar luogo ad errata interpretazione ed essere considerati come pericolose lesioni.

A conclusione di queste prime considerazioni sui fabbricati di calcestruzzo armato è opportuno ribadire che, mentre nella struttura in muratura si stabilisce una chiara e di solito univoca corrispondenza tra cause del dissesto e quadro fessurativo, nelle strutture in c.a. il

quadro fessurativo è una conseguenza non solo della causa del dissesto, ma anche delle caratteristiche dei telai e dei vincoli

Testi, immagini ed argomenti trattati a cura del Comando Provinciale di Torino

Distaccamento Volontari Caselle Torinese

3.5.19.1 Cedimento verticale di un pilastro

La traslazione verticale di un pilastro di una struttura intelaiata in calcestruzzo armato

produce nella tompagnatura lesioni dello stesso tipo di quelle che si verificano nelle murature convergenti verso l’elemento verticale (fig.46).

naturalmente il quadro fessurativo ha le stesse caratteristiche per tutti i parametri che convergono verso il pilastro, anche se essi sono in diversi piani verticali. Nelle travi in c.a. si

creano lesioni verticali; all’intradosso nelle vicinanze del pilastro che cede con ampiezze

decrescenti con l’altezza ed all’intradosso in prossimità degli elementi verticali che restano fermi con larghezza crescente verso l’alto.

Le opere in conglomerato cementizio armato presentano, a volte, quadri fessurativi diffusi solo nei paramenti di tamponature, che assumono aspetti geometrici che possono disorientare l’osservatore non molto attento e spingerlo verso diagnosi non esatte.

Alcune fessurazioni derivano dalla diversa deformabilità dei vari elementi a contatto,

per cui la ripetizione di spostamenti relativi, dovuti alle variazioni delle condizioni di carico o delle escursioni termiche giornaliere e stagionali, comporta per il fenomeno di fatica la

rottura del materiale di collegamento più fragile, quale tinteggio ed intonaco. Nei tramezzi

disposti su elementi a sbalzo molto deformabili, si verificano lesioni inclinate di 45° rispetto alla verticale, ed ubicate in corrispondenza della sezione che, trattenuta dalle strutture in

conglomerato, è immobile nel tempo. A volte, però, queste lesioni assumono aspetto verticale sia per la rotazione prodotta dalla variabilità dell’abbassamento dei punti della mensola, nullo sul vincolo e massimo all’estremo libero, sia per il contrasto prodotto dalla presenza di infissi a forma molto rigida o dalle stesse strutture portanti.

La deformabilità notevole dei solai o delle travi, particolarmente quella a spessore,

produce quadri fessurativi che assumono aspetti diversi al variare del rapporto tra la lunhezza e l’altezza.

Quando l’elemento ha una notevole luce, in riferimento all’altezza, il quadro fessurativo è analogo a quello descritto per cedimento della parte centrale del terreno di appoggio di

una muratura (fig. 47).

Sorgono cioè lesioni con linee fessurative inclinate di 45° rispetto alle verticali ed aventi le normali dirette verso la sezione di mezzeria dell’elemento orizzontale, la quale presenta il massimo spostamento verticale. Le aperture, generalmente, hanno forma di scalini con

pedate ed alzate, pari, rispettivamente alle distanze tra due giunti verticali ed orizzontali.

Ciò perché il dissesto tende ad interessare il materiale meno resistente, che in questo caso è

la malta. A volte si crea anche il collegamento orizzontale tra le due lesioni inclinate, ed il

quadro fessurativo assume il tipico aspetto parabolico.

Questo fenomeno è generalmente prodotto dalla concentrazione di carichi dovuta per esempio alla presenza di tavolati paralleli ai travetti del solaio quando mancano elementi di

ripartizione trasversale, quale armatura o travetto rompitratta.

Se il pannello è vincolato a strutture verticali fisse la cui distanza relativa è uguale o inferiore all’altezza del tavolato, lo stesso fenomeno produce quadri fessurativi costituiti da

sole aperture orizzontali (fig.48).

Queste ultime, spesso ubicate solamente in corrispondenza delle sezioni di separazione

dei due diversi elementi strutturali, presentano ampiezze variabili con il massimo nella

mezzeria della campata ed il minimo nelle sezioni terminali, in corrispondenza delle quali

gli spostamenti relativi per l’azione dei vincoli, sono molto piccoli o nulli.

Testi, immagini ed argomenti trattati a cura del Comando Provinciale di Torino

Distaccamento Volontari Caselle Torinese

La diversa forma del quadro fessurativo è dovuta alla indeformabilità del pannello

murario, che viene sostenuto nella sua posizione iniziale dalle azioni che si trasmettono

attraverso le sezioni di collegamento alle strutture portanti, ed al contrasto con elementi

indeformabili che fanno comportare il tavolato come un corpo rigido.

La deformabilità delle strutture portanti orizzontali produce spesso anche la rottura dei

tramezzi per schiacciamento dei materiali (fig.48); il fenomeno può assumere forme

geometriche diverse, in funzione della data di osservazione del quadro fessurativo e della

ampiezza dello stato tensionale.

Lesioni orizzontali con espulsioni locali e multiple, del tinteggio e dell’intonaco e della

malta tra le pietre, tipiche dell’inizio del dissesto, ed aperture verticali multiple corrispondenti a sollecitazioni più elevate.

Questo quadro fessurativo è prodotto dalle deformazioni, di tipo lento o viscoso, degli

elementi orizzontali in conglomerato cementizio dovute all’azione continua dei carichi

fissi; il fenomeno si verifica però solo quando vengono costruiti prima i tramezzi al di sotto

delle strutture portanti e successivamente quelli superiori, o quando i tramezzi sono sigillati

prima che si sia sviluppata la maggior parte degli spostamenti verticali dell’elemento

orizzontale. In questo caso per effetto delle deformazioni la struttura portante si appoggia

sul tramezzo inferiore, che diventa un appoggio continuo, e il suo modello statico coincide

con quello della trave su mezzo elastico, per cui si verifica un trasferimento dei carichi

esterni al tavolato con l’insorgenza di sforzi di compressione nel materiale costituente il

tramezzo. Il fenomeno può assumere, come in genere si verifica, aspetti più ampi ai piani

più bassi perché la trasmigrazione dei carichi inizia dai piani più alti, ed aumenta di

intensità a mano a mano che si scende ai piani bassi, per il risentimento dei pesi delle opere

a quota più alta.

Altro quadro fessurativo prodotto da eccessiva velocità di realizzazione e sigillatura

dei tramezzi, si presenta (fig.49) con lesioni verticali ed orizzontali nelle sezioni di collegamento dei pannelli murari con le strutture in conglomerato cementizio. Esso è prodotto dal

ritiro della malta che collega le pietre.

Qualora si presenti un quadro fessurativo nelle strutture in c.a. (travi, travetti di solaio,

pilastri), si deve tenere sempre presente che la lesione nel calcestruzzo si manifesta in

genere per carenza di ferro o, comunque, per danni all’armatura (ad esempio per ossidazione della stessa). In particolare, per carenza di ferro, si intende che la sezione resistente della

struttura non sia sufficientemente armata per difetto di progettazione o di esecuzione,

ovvero per l’insorgere di carichi eccezionali.

3.5.19.2 Lesioni da flessione

Una carente armatura metallica all’intradosso di una trave determina, nella mezzeria,

fratture semplici o multiple, verticali con massima ampiezza all’intradosso e decrescenti

con l’altezza. Nelle travi incastrate, le fessurazioni conservano nelle mezzerie le stesse

caratteristiche ora descritte, mentre nei punti di appoggio, si presentano fratture analoghe

ma orientate dall’estradosso verso il basso. (fig.50)

3.5.19.3 Lesioni da staffatura carente

Una insufficiente staffatura in una trave in c.a. determina uno stato di tensione che si

tramuta in un quadro fessurativo sostanzialmente analogo a quello per sollecitazioni da

taglio, con la sola differenza di posizionamento delle fratture che nel caso in esame si

manifestano lontano dagli appoggi.

Testi, immagini ed argomenti trattati a cura del Comando Provinciale di Torino

Distaccamento Volontari Caselle Torinese

3.5.19.4 Lesioni da schiacciamento (fig.52 a)

Lo schiacciamento è una grave situazione che interessa una intera sezione del pilastro

sottoposta a sforzi di compressione eccessivi, determinando la rottura dei materiali con

conseguente rigonfiamento della sezione e comparsa di lesioni verticali che appaiono

generalmente in mezzeria della fascia del pilastro. Lo schiacciamento di un pilastro è un

fatto raro, ma molto grave, e richiede senz’altro il provvedimento di sgombero immediato

dell’edificio, anche in considerazione del fatto che lo schiacciamento di un pilastro ha

ripercussioni nel telaio in cui si trova il pilastro, almeno nelle travi immediatamente

superiori.

3.5.19.5 Lesioni da ossidazione (fig.52 b)

L’ossidazione dei ferri di armatura determina la variazione di volume dei ferri stessi e

quindi tensioni di spinta trasversale che, in fase avanzata, arriva all’espulsione dello strato

di copriferro del calcestruzzo.

Allo stadio iniziale, anche in questo caso, le lesioni sono ad andamento verticale ma

concentrate attorno alla posizione dei ferri in prossimità degli spigoli dei pilastri.

Le lesioni per ossidazione dell’armatura, a meno del caso di ossidazione eccessivamente avanzata con notevole riduzione della sezione dei ferri, sono un fatto piuttosto

normale che richiede lavori di sistemazione non necessariamente immediati seppure non

procrastinabili in tempi lunghi.

Testi, immagini ed argomenti trattati a cura del Comando Provinciale di Torino

Distaccamento Volontari Caselle Torinese

Tabella riepilogativa dei quadri fessurativi degli edifici con struttura portante in cemento

armato.

Lesioni riscontrabili nella

costruzione

Cause generatrici

Trave di c.a. con lesioni verticali

ravvicinate disposte all’intradosso

in mezzeria e all’estradosso in

vicinanza degli appoggi

Sforzi di flessione

eccessivi

Trave di c.a. con lesioni inclinate

di 45° in vicinanza degli appoggi

Sforzi di taglio e

torsione eccessivi

Lesioni nelle pareti aventi andamento di parabole convergenti verso il

pilastro che ha subito il cedimento

Cedimento verticale di

un pilastro

Apertura delle staffe di un pilastro di

pilastro di c.a. con espulsione del

copriferro

Schiacciamento di un

pilastro

Espulsione del copriferro in

corrispondenza degli spigoli di travi

e pilastri di c.a.

Ossidazione delle

armature metalliche

Rottura di pareti interne con

andamento a 45°

Azione del peso della

parete concentrata su

un travetto del solaio.

In assenza di ropitratta trasversali tale travetto non riceve collabor.

quelli adiacenti e subisce una freccia di inflessione che genera la lesi.

Lesioni verticali e orizzontali in corrispondenza delle giunzioni tra pareti ed elementi portanti di c.a.

Ritiro della malta delle pareti dovuto a eccessiva velocità di

realizzazione

Testi, immagini ed argomenti trattati a cura del Comando Provinciale di Torino

Distaccamento Volontari Caselle Torinese

3.5.20 Strutture orizzontali

Le strutture orizzontali, destinate alla divisione dei piani possono essere piane o ad arco:

costituite cioè da solai o da volte.

Fra tutte le strutture esse sono le più delicate e le più suscettibili di degradazione con

l’uso e con il tempo, perché oltre ad andare soggette a turbamenti propri risentono anche dei

cedimenti delle strutture murarie verticali che ne costituiscono l’appoggio.

3.5.20.1 Solai

Tra gli elementi delle costruzioni, i solai sono sicuramente quelli per cui la verifica di

stabilità è tra le più ricorrenti, in particolare per i solai in legno in pessime condizioni di

stabilità, sebbene siano spesso nascosti da controsoffittature che certamente non aiutano il

cittadino a scorgere e segnalare i segni di un eventuale pericolo.

Anche i solai in ferro od in misto laterizio/cemento armato, con il passare degli anni

manifestano segni di cedimento e degrado.

Con la differenziazione delle tipologie costruttive di un solaio si ha, di conseguenza, un

differente manifestarsi del quadro fessurativo.

3.5.20.2 Solai in legno

Si tratta di travi maestre appoggiate alle estremità su due muri maestri, con luci

variabili che nei grandi edifici e nei palazzi signorili erano anche di 10 m.

Sulle travi venivano poggiate una serie di assi cui era affidato il compito di sostenere

un massetto e sopra ancora il pavimento.

I dissesti sui solai in legno interessano:

1. la rottura delle travi

2. il cedimento della testa di trave

3. il cedimento degli assi portanti

1a) Rottura della trave

Si ha la rottura della trave quando con la vetustà le fibre vegetali subiscono un carico

centrale superiore alle azioni verticali da loro sostenibili.

Appena si produce la rottura di una sezione, che generalmente è quella di mezzeria, a

meno di difetti del tronco originale, chiaramente si rompe la continuità strutturale tra i

due appoggi e quindi si verifica una piegatura dei due tronconi del legno.

La prima manifestazione del quadro fessurativo è data dalla comparsa, per l’appunto in

mezzeria, di una lesione verticale a cuneo con ampiezza massima in corrispondenza

dell’intradosso della trave, frattura che degrada con l’altezza lungo la trave medesima.

In questo caso assumono un gioco fondamentale le condizioni all’appoggio. Se è

realizzato un buon incastro, per effetto della profondità dell’appoggio e del peso dei

muri soprastanti, la trave ha possibilità di restare in sito un po’ più a lungo, ma è

irrimediabilmente destinata a crollare in un tempo che nessuno è in grado di stabilire.

(fig.53)

Le azioni di salvaguardia dovranno essere prese con la massima immediatezza.

Testi, immagini ed argomenti trattati a cura del Comando Provinciale di Torino

Distaccamento Volontari Caselle Torinese

1b) Sfibramento

Un altro caso che nel tempo può portare alla rottura della trave lignea, si manifesta nello

“sfibramento” (fig.54), consiste nel distacco, per mancanza di aderenza, delle fibre