Sono riportate le soluzioni dei quesiti del compito di tipo A

Per gli altri compiti sono riportate le risposte ai quesiti 0, 1, 10, 11 (in parte) e 12.

Le soluzioni degli altri quesiti si possono ricavare dai corrispondenti esercizi del compito A

II verifica 2005/06

COGNOME………………………………………

(A)

Colonna…..

NOME………………………………………

Riga….

MATR………

0) Scrivere le formule delle seguenti sostanze: nitrato di cobalto(II), idrogenosolfato di potassio, ossido di titanio(IV).

Co(NO3)2, KHSO4, TiO2

Scrivere il nome delle seguenti sostanze: MnS, Ba(OH)2, HClO

solfuro di manganese(II); idrossido di bario, acido ipocloroso.

1) Applicando lo schema degli orbitali molecolari di C2 alle specie biatomiche CO+ e CN-, (a) determinarne l’ordine di

legame; (b) indicare se sono paramagnetiche o diamagnetiche; (c) indicare infine quale dei due avrà una maggior distanza di

legame (assumendo uguali i raggi atomici di N e O).

a) CO+ 9 elettroni di valenza, quindi (σ2s)2 (σ∗2s)2 (π2p)4(σ2p)1 : a) ordine di legame 2.5; b) paramagnetica

CN- 10 elettroni di valenza, quindi (σ2s)2 (σ∗2s)2(π2p)4(σ2p)2 : a) ordine di legame 3; b) diamagnetica

c) la distanza di legame è maggiore per la specie con l’ordine di legame minore (CO+).

2) Si dispone di una soluzione di KOH al 15.9% in massa (d = 1.145 g/ml). Calcolare (a) la molarità della soluzione; (b) la

sua molalità. (c) Indicare come bisogna operare per preparare, utilizzando quella soluzione, 240 ml di una soluzione 0,500

M. (p.a. H 1.01, K 39.10, O 16.00)

a) Molarità = moli in 1 litro di soluzione. 1 litro di soluzione ha una massa pari a 1000 ml x 1.145 g/ml = 1145 g. Tale massa

contiene 1145x0.159 = 182.1 g di KOH, che corrispondono a 182.1/56.11 = 3.245 moli di KOH. La soluzione è quindi 3.25 M.

(b) Molalità = moli/massa del solvente (Kg). Devo trovare la massa di solvente presente in 1 litro di soluzione (che so già

contenere 3.345 moli di soluto). Massa solvente = massa soluzione - massa soluto = 1145-182.1 = 962.9 g = 0.9629 Kg. Quindi

m = 3,345/0.9629 = 3.37.

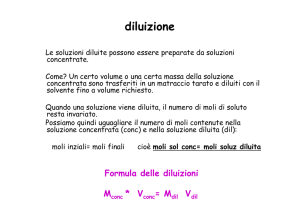

(c) Per preparare 240 ml di soluzione 0.500 M dovrò prelevare un certo volume di soluzione concentrata (3.25 M) e diluirla

con H2O fino a 240 ml. Nella diluizione le moli si conservano. Quindi M1V1 = M2V2, con M1 = 3.25, M2 = 0.500, V2 = 240 e

V1 incognito = M2V2/M1 = 36.98. Preleverò quindi 37.0 ml di soluzione concentrata e la diluirò fino al volume di 240 ml.

3) Determinare il volume di Cl2, misurato a 25°C e 750 torr, che si sviluppa dalla reazione in ambiente acido di 20.0 ml di

KMnO4 0.150 M con 20.0 ml di una soluzione 1.00 M di NaCl. (N.B. Per prima cosa scrivere la reazione in forma ionica e

bilanciarla. Ricordate che MnO4- si riduce a Mn2+).

La reazione che avviene è la ossidazione dei cloruri da parte del permanganato:

2MnO4- + 10Cl- + 16H+ --> 2Mn2+ + 5Cl2 + 8H2O

Per determinare il volume di Cl2 bisogna conoscere le moli di Cl2, che si ottengono individuando il reagente limitante.

Mmoli di MnO4- = 20.0x0.150 = 3.00; mmoli di Cl- = 20.0x1.00 = 20.0.

Rapporto dato moli Cl-/moli MnO4- = 20/3 = 6.67.

Tale rapporto è maggiore del rapporto dei coefficienti stechiometrici (10/2 = 5). Quindi il cloruro è in eccesso e il

permanganato è il reagente limitante.

Mmoli di Cl2 formate = mmoli limitante x (coeff. stech. Cl2)/(coeff. stech. limitante) = 3.00x5/2 = 7.50.

V = nRT/P = 7.50x10-3x0.082x298/(750/760) =186 ml.

4)* Una miscela di 200.0 ml di CH4 e 500.0 ml di O2, misurati a 1.00 atm e 127°C, è fatta reagire, con formazione di CO2 e

acqua gassosa, fino a esaurimento del reagente in difetto (scrivere la reazione bilanciata). Calcolate (a) il valore della

pressione totale a fine reazione, alla stessa temperatura, in un recipiente di 1.50 l; (b) il valore della pressione parziale di CO2

nelle stesse condizioni; (c) la percentuale in massa di CO2 nella miscela finale (p.a. H 1.01; C 12.01; O 16.00).

CH4 + 2O2 --> CO2 + 2H2O

moli CH4 iniziali = PV/RT = 1.00x0.2000/(0.082x400) = 6.097x10-3

moli O2 iniziali = 1.00x0.5000/(0.082x400) = 1.524x10-2

Il rapporto fra le moli di O2 e CH4 è maggiore del rapporto dei coefficienti, quindi CH4 è limitante.

moli CO2 formate = moli limitante x (coeff. stech. CO2)/(coeff. stech. limitante) = 6.097x10-3

moli H2O formate = moli limitante x (coeff. stech. H2O)/(coeff. stech. limitante) = 1.219x10-2

Nella miscela finale sono presenti anche le moli del reagente in eccesso rimaste non reagite:

moli O2 reagite = moli limitante x (coeff. stech. O2)/(coeff. stech. limitante) = 1.219x10-2

moli O2 rimaste non reagite = moli iniziali – moli reagite = 1.524x10-2 - 1.219x10-2 = 3.05x10-3.

Moli totali a fine reazione = 6.097x10-3 + 1.219x10-2 + 3.05x10-3 = 2.134x10-2

a) P totale = ntotaliRT/V = 2.134x10-2 x 0.082 x 400 / 1.50 = 0.467 atm

b) pCO2 = xCO2Ptotale .

xCO2 = moli CO2/moli totali = 6.097x10-3/ 2.134x10-2 = 0.2857

pCO2 = 0.2857 x 0.467 = 0.133

c) massa CO2 = 6.097x10-3 x 44.01 = 0.268 g; massa H2O = 1.219x10-2 x 18.02 = 0.220 g;

massa O2 residua = 3.05x10-3 x 32.00 = 0.0976 g. Massa totale = 0.586 g

Percentuale in massa CO2 = [(massa CO2)/(massa totale)]x100 = 47.2%

5) Calcolare la massa molare di un gas sapendo che ha densità 1.435 g/litro a 26.4°C e 0.839 atm, assumendo comportamento

ideale.

M = dRT/P = 1.435x0.082x299.4/0.839 = 41.99

6) Conoscendo i ∆H° di combustione di etanolo (C2H6O, -1371 kJ moli-1) e acido acetico (C2H4O2, -876.1 kJ moli-1)

determinare il calore che si sviluppa nella reazione di 2,42 ml di etanolo con O2, a dare acido acetico e acqua. (densità

etanolo: 0.7893 g/ml). N.B. Per prima cosa scrivere le tre reazioni, bilanciate. (p.a. H 1.01; C 12.01; O 16.00)

Reaz. 1: combustione etanolo:

C2H6O + 3O2 ---> 2CO2 + 3H2O

Reaz. 2: combustione acido acetico:

C2H4O2 + 2O2 ---> 2CO2 + 2H2O

Reaz. 3: etanolo con ossigeno:

C2H6O + O2 ---> C2H4O2 + H2O

La reaz. 3 è chiaramente la somma della reaz. 1 con l’inverso della reaz. 2. Quindi in base alla legge di Hess:

∆H3 = ∆H1 + (-∆H2) = -495 kJ mol-1

Calore sviluppato da 2.42 ml di etanolo = calore sviluppato da una mole x numero di moli presenti in 2.42 ml

Il volume dato (2,42 ml) ha una massa pari a 2.42ml x 0.7893 g/ml = 1.91 g, che corrispondono a 1,91/46.08 = 4.14x10-2 moli

Calore sviluppato = -495 kJ mol-1 x 4.14x10-2 moli = -20.5 kJ.

7) Si sciolgono 3,50 g d urea CO(NH2)2 in 98,3 g di H2O. Determinare (a) la temperatura di congelamento della soluzione (kcr

H2O = 1,86 K m-1); (b) la pressione osmotica a 298 K, assumendo che la soluzione finale abbia un volume di 100 ml (p.a. H

1.01; C 12.01; N 14.01, O 16.00).

a) moli urea = 3.50/60.07 = 5.83x10-2

molalità m = 5.83x10-2/0.0983 = 0.593

L’urea non è un elettrolita. Quindi

∆T = 1.86 x 0.593 = 1.10

Tcong = -1.10°C ovvero 273-1.10 = 271.9 K

b) Per calcolare la press. osmotica serve la molarità e quindi il volume di soluzione (100 ml) in cui sono contenute le 5.83x10-2

moli di urea. Quindi

M = 5.83x10-2/0.100 = 0.583.

Π = 0.583 x 0.082 x 298 = 14.2 atm

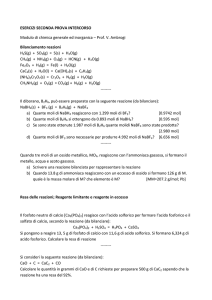

8) Si abbia una soluzione costituita da due liquidi A e B e sia A meno volatile di B. (a) Scrivere l’equazione della legge di

Raoult; (b) disegnare il grafico che rappresenta la variazione della tensione di vapore di A, di B e della soluzione al variare

della composizione della soluzione.

a) Psoluzione = xAP°A + xBP°B

b)

P

Psoluzione

PB

0

0.2

PA

0.4

0.6

0.8

1

xA

9) La velocità della reazione A + B Æ 2C + D raddoppia al raddoppiare della [A] e rimane invariata variando la [B]. (a)

Indicare gli ordini di reazione rispetto ad A, rispetto a B e totale. Sapendo che il tempo di dimezzamento è di 420 minuti a 0°C

e 6.0 minuti a 25°C, calcolare (b) le costanti cinetiche (in min-1) alle due temperature; (c) la energia di attivazione; (d) la [A]

residua dopo 10.0 ore a 0°C, partendo da una soluzione 1.00 M di A; (e)* la [B] residua nelle stesse condizioni del punto (d),

partendo da una soluzione 2.00 M di B; (f)* la concentrazione di C formatasi nelle stesse condizioni.

a) Primo ordine rispetto ad A, ordine zero rispetto a B, primo ordine totale.

b) Per reazione del I ordine: k = 0.693/t1/2 Quindi k0°C = 1.65x10-3 min-1; k25°C = 1.16x10-1 min-1

c) ln(k1/k2) = -(Ea/R)(1/T1-1/T2)

Quindi Ea = -Rln(k1/k2)/(1/T1-1/T2) = -8.31xln(1.65x10-3/1.16x10-1)/(1/273-1/298) = 115 kJ mol-1

d) ln[A] = ln[A]° - kt = ln 1.00 - 1.65x10-3 min-1 x 600 min = -0.990. Quindi [A] = e-0.990 = 0.372 M (notare la congruenza di

questo valore con il t1/2: 600 è un tempo più lungo di 1 t1/2 (420 min, che porterebbero la [A] a 1.00/2 = 0.5 M) e inferiore a 2

t1/2 (840 min, che porterebbe la [A] a 0.25M).

e) Dalla stechiometria della reazione si ricava che A e B reagiscono in rapporto 1:1, quindi le moli di B reagite sono uguali a

quelle di A reagite. Moli di A reagite = [A]°-[A] = 1.00-0.372 = 0.628 M = moli di B reagite.

[B]residua = [B]° - [B]reagita = 2.00 – 0.628 = 1.372 M

N.B. Anche se la velocità non dipende dalla [B], il reagente B viene necessariamente consumato nel corso della reazione!!!

f) Dalla stechiometria si osserva che le moli di C formate sono il doppio di quelle di A reagite: quindi [C] = 2 x 0.628 = 1.256

10) Ricordando la classificazione dei solidi in

A) Molecolari; B) Reticolari; C) Ionici; D) Metallici

classificate ognuna delle seguenti sostanze, assunte allo stato solido:

a) ICl, b) BaO; c) Pt, d) NH3, e) Br2

Per ciascuno dei solidi molecolari indicate inoltre il tipo di forze intermolecolari dominanti.

a–A; b-C; c-D; d-A; e-A

a) molecola polare, quindi interazioni dipolo permanente-dipolo permanente; d) molecola polare ma con possibilità di legame

di idrogeno, e) molecola apolare, quindi forze di dispersione

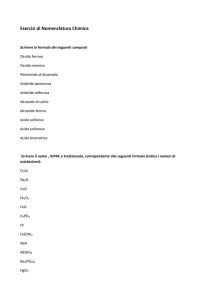

11) (a) Schematizzare il diagramma di fase di una

sostanza che ha le seguenti proprietà: punto critico

130°C, 75 atm; punto triplo 1.5 atm, 12°C; la sostanza

fonde aumentando di volume. (b) Indicare inoltre in che

fase si trova quella sostanza a 25°C e 1 atm.

a) Se la sostanza fonde aumentando di volume la densità

del liquido è minore di quella del solido, quindi

pendenza positiva della curva S/L sul diagramma di fase

b) Poiché siamo a P inferiore e a T maggiore del punto

triplo la sostanza si trova in fase gassosa.

12) Completare:

a) Una reazione è tanto più veloce quanto più è bassa la sua energia di attivazione

b) a parità di massa molare, il punto di ebollizione cresce al crescere della polarità della molecola

c) l’energia reticolare cresce al diminuire delle dimensioni degli ioni, a parità di carica

d) l’abbassamento relativo della tensione di vapore di una soluzione contenente un soluto non volatile è pari a xsoluto

e) a parità di temperatura e di moli di soluto per litro di soluzione, la pressione osmotica di una soluzione di FeCl3 è quattro

volte quella di una soluzione di glucosio

f) un gas può essere liquefatto per aumento della pressione solo se siamo al di sotto della temperatura critica

II verifica 2005/06

COGNOME………………………………………

(B)

Colonna….....

Riga..….

NOME……………………………………… MATR....………

0) Scrivere le formule delle seguenti sostanze: solfuro di argento(I), nitrito di magnesio, perclorato di ammonio.

Ag2S, Mg(NO2)2, NH4ClO4

Scrivere il nome delle seguenti sostanze: SF6, (NH4)2HPO4, Fe2(SO4)3

esafluoruro di zolfo, monoidrogenofosfato di ammonio, solfato di ferro(III)

1) Applicando lo schema degli orbitali molecolari di C2 alle specie biatomiche NO+ e N2+, (a) determinarne l’ordine di

legame; (b) indicare se sono paramagnetiche o diamagnetiche; (c) indicare infine quale dei due avrà una maggior distanza di

legame (assumendo uguali i raggi atomici di N e O).

a) NO+ 10 elettroni di valenza, quindi (σ2s)2 (σ∗2s)2(π2p)4(σ2p)2: a) ordine di legame3; b) diamagnetica

N2+ 9 elettroni di valenza, quindi (σ2s)2 (σ∗2s)2(π2p)4(σ2p)1: a) ordine di legame 2.5; b) paramagnetica

c) la distanza di legame è maggiore per la specie con l’ordine di legame minore (N2+).

2) Si dispone di una soluzione di HCl al 22.5% in massa (d = 1.175 g/ml). Calcolare (a) la molarità della soluzione; (b) la sua

molalità. (c) Indicare come bisogna operare per preparare, utilizzando quella soluzione, 300 ml di una soluzione 1.50 M. (p.a.

H 1.01, Cl 35.45)

3) Determinare il volume di Cl2, misurato a 20°C e 740 torr, che si sviluppa dalla reazione in ambiente acido di 15.0 ml di

KMnO4 0.200 M con 18.0 ml di una soluzione 1.00 M di NaCl. (N.B. Per prima cosa scrivere la reazione in forma ionica e

bilanciarla. Ricordate che MnO4- si riduce a Mn2+).

4)* Una miscela di 100.0 ml di CH4 e 250.0 ml di O2, misurati a 1.00 atm e 127°C, è fatta reagire, con formazione di CO2 e

acqua gassosa, fino a esaurimento del reagente in difetto (scrivere la reazione bilanciata). Calcolate (a) il valore della pressione

totale a fine reazione, alla stessa temperatura, in un recipiente di 0.750 l; (b) il valore della pressione parziale di H2O nelle

stesse condizioni; (c) la percentuale in massa di H2O nella miscela finale (p.a. H 1.01; C 12.01; O 16.00).

5) Calcolare la massa molare di un gas sapendo che ha densità 0.997 g/litro a 135°C e 0.475 atm, assumendo comportamento

ideale.

6) Determinare il calore che si sviluppa nella reazione di 4,84 ml di etanolo (C2H6O) con O2 a dare acido acetico (C2H4O2) e

acqua (densità etanolo: 0.7893 g/ml), conoscendo i ∆H° di combustione dell’etanolo (-1371 kJ mol-1) e dell’acido acetico (876.1 kJ mol-1). N.B. Per prima cosa scrivere le tre reazioni, bilanciate. (p.a. H 1.01; C 12.01; O 16.00)

7) Si sciolgono 8.50 g d saccarosio C12H22O11 in 98,3 g di H2O. Determinare (a) la temperatura di congelamento della

soluzione (kcr H2O = 1,86 K m-1); (b) la pressione osmotica a 298 K, assumendo che la soluzione finale abbia un volume di 103

ml. (p.a. H 1.01; C 12.01; O 16.00)

8) Si abbia una soluzione costituita da due liquidi A e B e sia A meno volatile di B. (a) Scrivere l’equazione della legge di

Raoult; (b) disegnare il grafico che rappresenta la variazione della tensione di vapore di A, di B e della soluzione al variare

della composizione della soluzione.

9) La velocità della reazione A + B Æ 2C + D raddoppia al raddoppiare della [A] e rimane invariata variando la [B]. (a)

Indicare gli ordini di reazione rispetto ad A, rispetto a B e totale. Sapendo che il tempo di dimezzamento è di 70.0 minuti a 0°C

e 1.00 minuti a 25°C, calcolare (b) le costanti cinetiche (in min-1) alle due temperature; (c) la energia di attivazione; (d) la [A]

residua dopo 100 minuti a 0°C, partendo da una soluzione 1.00 M di A; (e)* la [B] residua nelle stesse condizioni del punto

(d), partendo da una soluzione 4.00 M di B; (f)* la concentrazione di C formatasi nelle stesse condizioni.

10) Ricordando la classificazione dei solidi in

A) Molecolari; B) Reticolari; C) Ionici; D) Metallici

classificate ognuna delle seguenti sostanze, assunte allo stato solido:

a) KF, b) Ni; c) HF, d) Ar, e) SO2

Per ciascuno dei solidi molecolari indicate inoltre il tipo di forze intermolecolari dominanti.

a-C; b-D; c-A; d-A; e-A

c) molecola polare ma con possibilità di legame di idrogeno, d) gas nobile, solido costituito da atomi isolati, quindi forze di

dispersione; e) molecola polare, quindi interazioni dipolo permanente-dipolo permanente

11) (a) Schematizzare il diagramma di fase di una sostanza che ha le seguenti proprietà: punto triplo 0.5 atm, -25°C;

temperatura di ebollizione a 1 atm: 40°C; la sostanza fonde aumentando di volume. (b) Indicare inoltre in che fase si trova

quella sostanza a -25°C e 1 atm.

Se la sostanza fonde con aumento di volume la densità del liquido è minore di quella del solido, quindi la pendenza della retta

che rappresenta l’equilibrio S/L sul diagramma di fase è positiva (aumentando la P si passa dal liquido al solido).

b) Quindi alla stessa T del punto triplo, ma a una P più elevata (cioè spostandosi esattamente verticalmente rispetto al punto

triplo sul diagramma di fase) ci si trova nella regione del solido.

12) Completare:

a) Il punto di ebollizione è tanto più basso quanto più è bassa la polarità di una molecola, a parità di massa molare.

b) Un gas può essere liquefatto per aumento della pressione solo se siamo al di sotto della T critica

c) A parità di carica degli ioni, l’energia reticolare diminuisce al crescere delle dimensioni degli ioni,

d) L’abbassamento relativo della tensione di vapore di una soluzione contenente un soluto non volatile è pari a xsoluto

e) A parità di temperatura e di moli di soluto per litro di soluzione, la pressione osmotica di una soluzione di Fe2(SO4)3 è 5

volte quella di una soluzione di glucosio

f) Una reazione è tanto più lenta quanto più è alta la sua energia di attivazione

II verifica 2005/06

COGNOME………………………………………

(C)

Colonna…...

Riga…...

NOME……………………………………… MATR……........…

0) Scrivere le formule delle seguenti sostanze: idrogenosolfito di calcio, tricloruro di fosforo, nitrato di manganese(II).

Ca(HSO3)2, PCl3, Mn(NO3)2

Scrivere il nome delle seguenti sostanze: NiCO3, Bi2S3, Al(OH)3

carbonato di nichel(II), solfuro di bismuto(III), idrossido di Al.

1) Applicando lo schema degli orbitali molecolari di C2 alle specie biatomiche CN+ e BN-, (a) determinarne l’ordine di

legame; (b) indicare se sono paramagnetiche o diamagnetiche; (c) indicare infine quale dei due avrà una maggior distanza di

legame (assumendo uguali i raggi atomici di B e C).

a) CN+ 8 elettroni di valenza, quindi (σ2s)2(σ∗2s)2(π2p)4: a) ordine di legame 2; b) diamagnetica

BN- 9 elettroni di valenza, quindi (σ2s)2(σ∗2s)2(π2p)4(σ2p)1: a) ordine di legame 2.5; b) paramagnetica

c) la distanza di legame è maggiore per la specie con l’ordine di legame minore (CN+).

2) Si dispone di una soluzione di H2SO4 al 53.6% in massa (d = 1.44 g/ml). Calcolare (a) la molarità della soluzione; (b) la sua

molalità. (c) Indicare come bisogna operare per preparare, utilizzando quella soluzione, 300 ml di una soluzione 1.50 M. (p.a.

H 1.01, S 32.07, O 16.00)

3) Determinare il volume di Cl2, misurato a 30°C e 750 torr, che si sviluppa dalla reazione in ambiente acido di 30.0 ml di

KMnO4 0.100 M con 25.0 ml di una soluzione 1.00 M di NaCl. (N.B. Per prima cosa scrivere la reazione in forma ionica e

bilanciarla. Ricordate che MnO4- si riduce a Mn2+).

4)* Una miscela di 200.0 ml di CH4 e 300.0 ml di O2, misurati a 1.00 atm e 127°C, è fatta reagire, con formazione di CO2 e

acqua gassosa, fino a esaurimento del reagente in difetto (scrivere la reazione bilanciata). Calcolate (a) il valore della pressione

totale a fine reazione, alla stessa temperatura, in un recipiente di 0.750 l; (b) il valore della pressione parziale di H2O nelle

stesse condizioni; (c) la percentuale in massa di H2O nella miscela finale (p.a. H 1.01; C 12.01; O 16.00).

5) Calcolare la massa molare di un gas sapendo che 3.77 g occupano un volume di 1.28 litri a 725 torr e 65°C, assumendo

comportamento ideale.

6) Determinare il calore che si sviluppa nella reazione di 1,21 ml di etanolo (C2H6O) con O2 a dare acido acetico (C2H4O2) e

acqua (densità etanolo: 0.7893 g/ml), conoscendo i ∆H° di combustione dell’etanolo (-1371 kJ mol-1) e dell’acido acetico (876.1 kJ mol-1). N.B. Per prima cosa scrivere le tre reazioni, bilanciate. (p.a. H 1.01; C 12.01; O 16.00)

7) Si sciolgono 7.66 g di glicerolo C3H8O3 in 284 g di H2O. Determinare (a) la temperatura di congelamento della soluzione

(kcr H2O = 1,86 K m-1); (b) la pressione osmotica a 298 K, assumendo che la soluzione finale abbia un volume di 290 ml. (p.a.

H 1.01; C 12.01; O 16.00)

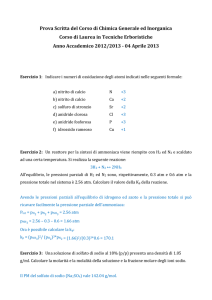

8) Si abbia una soluzione costituita da due liquidi A e B e sia A più volatile di B. (a) Scrivere l’equazione della legge di

Raoult; (b) disegnare il grafico che rappresenta la variazione della tensione di vapore di A, di B e della soluzione al variare

della composizione della soluzione.

9) La velocità della reazione A + B Æ C + 2D raddoppia al raddoppiare della [B] e rimane invariata variando la [A]. (a)

Indicare gli ordini di reazione rispetto ad A, rispetto a B e totale. Sapendo che il tempo di dimezzamento è di 140 minuti a 0°C

e 2.00 minuti a 25°C, calcolare (b) le costanti cinetiche (in min-1) alle due temperature; (c) la energia di attivazione; (d) la [B]

residua dopo 200 minuti a 0°C, partendo da una soluzione 2.00 M di B; (e)* la [A] residua nelle stesse condizioni del punto

(d), partendo da una soluzione 4.00 M di A; (f)* la concentrazione di D formatasi nelle stesse condizioni.

10) Ricordando la classificazione dei solidi in

A) Molecolari; B) Reticolari; C) Ionici; D) Metallici

classificate ognuna delle seguenti sostanze, assunte allo stato solido:

a) CCl4, b) Cdiamante; c) CaO, d) H2O, e) CF3Cl

Per ciascuno dei solidi molecolari indicate inoltre il tipo di forze intermolecolari dominanti.

a-A; b-B; c-C; d-A; e-A

a) molecola apolare, quindi forze di dispersione; d) molecola polare ma con possibilità di legame di idrogeno, e) molecola

polare, quindi interazioni dipolo permanente-dipolo permanente

11) (a) Schematizzare il diagramma di fase di una sostanza che ha le seguenti proprietà: punto triplo: 0.2 atm, 5°C;

temperatura di ebollizione a 1 atm: 50°C; la sostanza fonde diminuendo di volume. (b) Indicare in che fase si trova quella

sostanza a 40°C e 2 atm.

Se la sostanza fonde con diminuzione di volume, la densità del liquido è maggiore di quella del solido, quindi la pendenza

dell’equilibrio S/L sul diagramma di fase è negativa (aumentando la P si passa dal solido al liquido).

b) A 2 atm di pressione e a una T minore di quella di ebollizione a 1 atm, la sostanza è necessariamente in fase liquida.

12) Completare:

a) A parità di carica degli ioni, l’energia reticolare cresce al diminuire delle dimensioni degli ioni,

b) Il punto di ebollizione è tanto più alto quanto più è alta la polarità di una molecola, a parità di massa molare.

c) Un gas non può essere liquefatto per aumento della pressione se siamo al di sopra della T critica

d) L’abbassamento relativo della tensione di vapore di una soluzione contenente un soluto non volatile è pari a xsoluto

e) A parità di temperatura e di moli di soluto per litro di soluzione, la pressione osmotica di una soluzione di Na2SO4 è 3 volte

quella di una soluzione di glucosio

f) Una reazione è tanto più veloce quanto più è bassa la sua energia di attivazione

II verifica 2005/06

COGNOME………………………………………

(D)

Colonna….....

Riga…....

NOME……………………………………… MATR….......……

0) Scrivere le formule delle seguenti sostanze: ossido di ferro(III), solfuro di mercurio(II), idrogenocarbonato di calcio.

Fe2O3, HgS, Ca(HCO3)2

Scrivere il nome delle seguenti sostanze: Mg(NO3)2, K2SO3, (NH4)H2PO4

nitrato di magnesio, solfito di potassio, diidrogenofosfato di ammonio

1) Applicando lo schema degli orbitali molecolari di O2 alle specie biatomiche NeF+ e OF+, (a) determinarne l’ordine di

legame; (b) indicare se sono paramagnetiche o diamagnetiche; (c) indicare infine quale dei due avrà una maggior distanza di

legame (assumendo uguali i raggi atomici di Ne e O).

a) NeF+ 14 elettroni di valenza, quindi (σ2s)2(σ∗2s)2(σ2p)2(π2p)4(π∗2p)4: a) ordine di legame 1; b) diamagnetica

OF+ 12 elettroni di valenza, quindi (σ2s)2(σ∗2s)2(σ2p)2(π2p)4(π∗2p)2: a) ordine di legame 2; b) paramagnetica

c) la distanza di legame è maggiore per la specie con l’ordine di legame minore (NeF+).

2) Si dispone di una soluzione di H2SO4 al 28.3% in massa (d = 1.212 g/ml). Calcolare (a) la molarità della soluzione; (b) la

sua molalità. (c) Indicare come bisogna operare per preparare, utilizzando quella soluzione, 300 ml di una soluzione 1.50 M.

(p.a. H 1.01, S 32.07, O 16.00)

3) Determinare il volume di Cl2, misurato a 22°C e 740 torr, che si sviluppa dalla reazione in ambiente acido di 60.0 ml di

KMnO4 5.00x10-2 M con 25.0 ml di una soluzione 1.20 M di NaCl. (N.B. Per prima cosa scrivere la reazione in forma ionica e

bilanciarla. Ricordate che MnO4- si riduce a Mn2+).

4)* Una miscela di 100.0 ml di CH4 e 150.0 ml di O2, misurati a 1.00 atm e 127°C, è fatta reagire, con formazione di CO2 e

acqua gassosa, fino a esaurimento del reagente in difetto (scrivere la reazione bilanciata). Calcolate (a) il valore della pressione

totale a fine reazione, alla stessa temperatura, in un recipiente di 1.50 l; (b) il valore della pressione parziale di CO2 nelle stesse

condizioni; (c) la percentuale in massa di CO2 nella miscela finale (p.a. H 1.01; C 12.01; O 16.00).

5) Calcolare la massa molare di un gas sapendo che 1.739 g occupano un volume di 381 mL a 685 torr e 65°C, assumendo

comportamento ideale.

6) Sapendo che il ∆H° di combustione dell’etanolo (C2H6O) vale -1371 kJ mol-1 e quello dell’acido acetico (C2H4O2) vale 876.1 kJ mol-1, determinare il calore che si sviluppa nella reazione di 9,68 ml di etanolo con O2, a dare acido acetico e acqua

(densità etanolo: 0.7893 g/ml). N.B. Per prima cosa scrivere le tre reazioni, bilanciate. (p.a. H 1.01; C 12.01; O 16.00)

7) Si sciolgono 8.50 g d glucosio C6H12O6 in 98,3 g di H2O. Determinare (a) la temperatura di congelamento della soluzione

(kcr H2O = 1,86 K m-1); (b) la pressione osmotica a 298 K, assumendo che la soluzione finale abbia un volume di 103 ml. (p.a.

H 1.01; C 12.01; O 16.00)

8) Si abbia una soluzione costituita da due liquidi A e B e sia A più volatile di B. (a) Scrivere l’equazione della legge di

Raoult; (b) disegnare il grafico che rappresenta la variazione della tensione di vapore di A, di B e della soluzione al variare

della composizione della soluzione.

9) La velocità della reazione A + B Æ C + 2D raddoppia al raddoppiare della [B] e rimane invariata variando la [A]. (a)

Indicare gli ordini di reazione rispetto ad A, rispetto a B e totale. Sapendo che il tempo di dimezzamento è di 140 ore a 0°C e

2.00 ore a 25°C, calcolare (b) le costanti cinetiche (in h-1) alle due temperature; (c) la energia di attivazione; (d) la [B] residua

dopo 250 ore a 0°C, partendo da una soluzione 1.00 M di B; (e)* la [A] residua nelle stesse condizioni del punto (d), partendo

da una soluzione 2.00 M di A; (f)* la concentrazione di D formatasi nelle stesse condizioni.

10) Ricordando la classificazione dei solidi in

A) Molecolari; B) Reticolari; C) Ionici; D) Metallici

classificate ognuna delle seguenti sostanze, assunte allo stato solido:

a) I2, b) PCl3; c) H2O, d) MgCl2, e) Fe

Per ciascuno dei solidi molecolari indicate inoltre il tipo di forze intermolecolari dominanti.

a-A; b-A; c-A; d-C; e-D

a) molecola apolare, quindi forze di dispersione; b) molecola polare, quindi interazioni dipolo permanente-dipolo permanente,

c) molecola polare ma con possibilità di legame di idrogeno

11) (a) Schematizzare il diagramma di fase di una sostanza che ha le seguenti proprietà: punto critico 60°C, 100 atm; punto

triplo 15 atm, 12°C; la sostanza fonde diminuendo di volume. (b) Indicare inoltre in che fase si trova quella sostanza a 25°C e

1 atm.

b) Poiché siamo a P inferiore e a T maggiore del punto triplo la sostanza si trova in fase gassosa.

12) Completare:

a) Un gas non può essere liquefatto per aumento della pressione se siamo al di sopra della T critica

b) Una reazione è tanto più lenta quanto più è alta la sua energia di attivazione

c) A parità di temperatura e di moli di soluto per litro di soluzione, la pressione osmotica di una soluzione di Mg(NO3)2 è 3

volte quella di una soluzione di glucosio

d) A parità di massa molare, il punto di ebollizione cresce al crescere della polarità della molecola

e) L’abbassamento relativo della tensione di vapore di una soluzione contenente un soluto non volatile è pari a xsoluto

f) L’energia reticolare diminuisce al crescere delle dimensioni degli ioni, a parità di carica