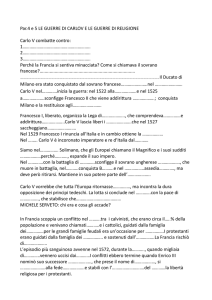

Italian Warlords

of the Six ValoisValois-Habsbourg

Italian Wars

1521 - 1559

Dizionario Biografico degli Italiani and Wikipedia 2011

Ferrante e Alfonso d'Avalos. Malatesta IV e Rodolfo Baglioni. Prospero, Stefano, Ascanio e

Marcantonio Colonna. Francesco Maria I e Guidubaldo II della Rovere. Andrea e Giovanni Andrea

Doria. Francesco Ferrucci. Ferrante Gonzaga. Fabrizio Maramaldo. Giovanni, Cosimo e Giangiacomo

de Medici. Piero Strozzi. Emanuele Filiberto di Savoia

Avalos, Ferdinando Francesco d',

marchese di Pescara

(1489 - 1525)

Dizionario Biografico degli Italiani

di GG. De Caro

AVALOS, Ferdinando Francesco d', marchese di Pescara. - Nato a Napoli nel 1489 da Alfonso e da Diana de Cardona, e discendente,

quindi, da due tra le principali famiglie spagnole trapiantatesi in Italia, tutta la vita dell'A. fu improntata dalla fiera coscienza di queste

sue origini: egli si sentì sempre e volle essere considerato uno Spagnolo, e tenne costantemente verso gli Italiani, di cui si rifiutava

persino di parlare la lingua, l'altero disprezzo del conquistatore. La sua educazione fu quella tipica della nobiltà spagnola del tempo,

ispirata al culto degli ideali cavallereschi e feudali e indifferente ai valori della cultura umanistica italiana. Questa formazione dell'A.,

mentre fu di grande importanza per i suoi atteggiamenti politici, non impedì la felice riuscita del suo matrimonio (27 dic. 1509) con la

più notevole figura femminile della poesia rinascimentale italiana, Vittoria Colonna, alla quale era stato destinato sin dall'età di otto

anni dal re Ferrandino, che intendeva sancire con un vincolo di parentela i legami della potente famiglia romana con gli Spagnoli di

Napoli.

La parentela dell'A. con Raimondo de Cardona e con Prospero e Fabrizio Colonna gli aprì ancora molto giovane una brillantissima

carriera militare. Nel 1511 partecipò col Cardona, che era a capo dell'esercito spagnolo-pontificio, alla guerra contro il duca di Ferrara

e i Francesi, comandando un corpo di cavalleria leggera. Nella battaglia di Ravenna, l'11 apr. 1512, l'A. si distinse guidando una

furiosa carica di cavalleria contro le artiglierie di Alfonso d'Este, ma fu poi sopraffatto dalla più numerosa cavalleria francese, ferito e

preso prigioniero. Condotto a Milano, fu liberato alcuni mesi dopo per intervento di Gian Giacomo Trivulzio, che era suo parente. Il

Trivulzio pretese in cambio la promessa di non combattere più contro la Francia, ma l'A. già nel 1513 partecipava col Cardona, come

capitano della fanteria spagnola, alla campagna di Lombardia durante la quale conquistò Voghera e la sottopose a uno spaventoso

saccheggio in cui furono massacrati seicento cittadini. Passò poi agli ordini di Prospero Colonna nella campagna condotta nel Veneto

contro l'Alviano. Nella battaglia di Vicenza (7 ott. 1513) l'A., che comandava un quadrato di quattromila picchieri spagnoli, travolse il

quadrato veneziano di Babbone Naldi, assicurando così la vittoria dei collegati.

Questa campagna, in cui si trovavano di fronte i due più esperti condottieri del tempo, Bartolomeo d'Alviano e Prospero Colonna, fu

ricchissima di insegnamenti per l'A. che vi si addestrò a quella strategia logoratrice tipicamente italiana di cui egli stesso divenne poi

"la più alta e geniale espressione" (Pieri). Nel novembre 1515, in seguito alla conquista francese della Lombardia, ritornò a Napoli e

l'anno successivo ebbe dal viceré Cardona l'incarico di togliere il ducato di Sora al ribelle duca di Urbino Francesco Maria della

Rovere. La conquista della città fu compiuta dall'A. con un ardito impiego delle artiglierie fatte trasportare a forza di argani per quelle

impraticabili montagne. In seguito alla morte di Ferdinando il Cattolico l'A. si recò nel 1517 a Bruxelles a rendere omaggio al nuovo

sovrano in rappresentanza della nobiltà napoletana di parte aragonese. Per sé l'A., che era stato nominato il 29 luglio 1516 capitano

generale di tutta la fanteria dell'esercito d'Italia, otteneva la conferma del titolo marchionale di Pescara, di cameriere maggiore e di

consígliere del Collaterale, la contea di Loreto e la castellania di Ischia.

Alla ripresa della guerra contro la Francia, nel 1521, l'A. comandò la fanteria spagnola dell'esercito ispano-pontificio e partecipò

all'assedio di Parma: convinse Prospero Colonna e Francesco Guicciardini, commissario generale dell'esercito, che erano di contrario

parere, a rinunciareall'impresa rivelatasi pericolosa per il sopraggiungere da due diverse direzioni degli eserciti del Lautrec e di

Alfonso d'Este. Nel novembre dello stesso anno, posto l'assedio a Milano, l'A. a capo di un manipolo di archibugieri si impadronì del

bastione di Porta Romana permettendo l'ingresso nella città di tutto l'esercito spagnolo; quindi conquistò Como che mise a sacco. Alla

battaglia della Bicocca (29 apr. 1522) comandava il quadrato di fanteria imperiale costituito dagli Spagnoli, che con il fuoco efficace

dei loro archibugi misero in rotta gli Svizzeri, decidendo le sorti della battaglia. Il 4 maggio l'A. entrava in Lodi. Da Prospero Colonna

fu inviato quindi a Genova per stabilirvi la signoria di Antoniotto e Gerolamo Adorno. L'A. conquistò la città e la sottopose a un

saccheggio talmente efferato che, secondo una tradizione peraltro non del tutto attendibile, quando giunse a Genova Adriano VI, che

si recava a Roma per prendere possesso del soglio pontificio, il nuovo papa si rifiutò di concedergli l'assoluzione.

Alla morte di Prospero Colonna, nel dicembre 1523, l'A. assunse, insieme al viceré di Napoli Carlo de Lannoy e al connestabile di

Borbone, il comando dell'esercito imperiale. L'A. attaccò vittoriosamente l'esercito francese del Bonnivet a Robecco e a Romagnano e

l'inseguì sino ad Aosta. Passato in Provenza, si rifiutò di marciare su Parigi, come proponeva il Borbone, temendo di allontanarsi

troppo dalle basi imperiali e nutrendo scarsa fiducia nella collaborazione della popolazione promessa dal connestabile. Posto l'assedio

a Marsiglia, strenuamente difesa da Renzo Anguillara, dopo quaranta giorni dovette abbandonare l'impresa per il sopraggiungere del

potente esercito di Francesco I. Poiché l'armata francese, invece di rivolgersi contro gli imperiali, si affrettava ai valichi alpini per

entrare nella Lombardia indifesa, l'A. tentò di sventare la manovra con una precipitosa ritirata che non impedì però ai Francesi di

giungere per primi a Milano. Con un esercito stanco e numericamente inferiore all'avversario l'A. dovette rimanere in posizione

difensiva disponendosi a sostenere un urto decisivo a Lodi. Ma Francesco I non seppe profittare della situazione vantaggiosa e, in

attesa che l'opera dei suoi diplomatici riuscisse a staccare dagli imperiali gli alleati italiani, pose un infruttuoso assedio a Pavia.

L'A. si opponeva intanto al disegno del de Lannoy, preoccupato per la spedizione dell'Albany contro Napoli, di accorrere in difesa

dell'Italia meridionale: egli aveva chiara coscienza che le sorti del dominio spagnolo nell'intera penisola si sarebbero decise nella

pianura lombarda. Dopo settimane di attesa, durante le quali con una incessante opera di disturbo dell'avversario l'A. seppe

accortamente preparare all'esercito imperiale le migliori condizioni per lo scontro risolutivo, il 24 febbr. 1525, di fronte a Pavia, l'A.

sorprese Francesco I con una audace marcia notturna che portò l'esercito imperiale a ridosso del campo fortificato nemico. La sorpresa

impedì al re di Francia di coordinare l'azione dei propri reparti che furono affrontati e battuti separatamente dall'Avalos. Il trionfo,

insperato nelle sue proporzioni, stabiliva definitivamente la supremazia spagnola in Italia.

Le stesse dimensioni assunte dalla vittoria imperiale provocarono però la reazione degli stati italiani che si videro soffocati tra il

Mezzogiorno spagnolo e la Lombardia, dove il potere del duca di Milano non era più che un nome, in mano ai vincitori: ne nacque

quel complesso e laborioso tentativo che va sotto il nome del ministro di Francesco II Maria Sforza, Gerolamo Morone, e nel quale

l'A. ebbe una parte fondamentale.

L'iniziativa partì dalla Curia, soprattutto per impulso del datario Gian Matteo Giberti che progettò l'alleanza della Santa Sede, di

Venezia, Firenze, Genova, Lucca, Siena, Milano, con l'appoggio della Francia, per scacciare dall'Italia con un colpo a sorpresa gli

Spagnoli. Fu del Morone l'idea di chiamare a far parte del disegno l'A., che, considerato dopo la battaglia di Pavia il miglior

condottiero del tempo, avrebbe garantito, a capo dell'esercito dei collegati, la riuscita dell'iniziativa. Il Morone contava sul

risentimento dell'A. contro Carlo V e il de Lannoy, che aveva condotto in Spagna, nel giugno 1525, il prigioniero Francesco I e si era

presentato a corte come il vincitore della battaglia di Pavia. L'A., che aveva scritto vivacissime lettere di protesta a Carlo V, non aveva

ottenuto soddisfazione ed aveva visto ignorato anche il desiderio di essere insignonto della contea di Carpi in ricompensa delle

imprese compiute. Il Morone avvicinò l'A., offrendogli a nome di Clemente VII la corona di Napoli in caso di riuscita dell'impresa.

L'atteggiamento dell'A. fu estremamente incerto: alla luce degli avvenimenti posteriori molti contemporanei ritennero che sin dal

principio egli avesse stabilito di tradire il Morone, simulando di aderire alle sue offerte per poter con maggior sicurezza sventare il

complotto; e lo stesso A. spiegò poi in questo senso il suo ritardo nell'informare l'imperatore. In realtà la posizione dell'A. fu molto

più complessa: l'offerta di un regno lusingava troppo il suo orgoglio e la sua ambizione, pur se si trattava per l'A. di infrangere il

vincolo di fedeltà verso il suo signore e di incorrere in quel delitto di fellonia che nessuna ragione politica giustificava agli occhi dei

contemporanei. Di qui gli scrupoli che lo indussero a ricercare a Milano e a Roma il parere di illustri giuristi per sapere se "senza

maculare l'onore" potesse abbandonare il suo re. Da Roma i cardinali Cesi e Accolti diedero all'A. le più ampie assicurazioni,

sostenendo che come feudatario del Regno di Napoli egli era vassallo non dell'imperatore, ma del papa e pertanto "non solo poteva ciò

fare senza scrupolo di punto mettervi dell'onor suo, ma eziandio doveva, sì per ubbidire al Sommo Pontefice, e sì per acquistarsi

perpetuo titolo di liberatore d'Italia" (Varchi). Non dovevano tuttavia queste assicurazioni calmare i dubbi dell'A., tanto più che la

stessa Vittoria Colonna lo scongiurava a non mancare di lealtà verso il sovrano. Del resto l'impresa andava rivelandosi di sempre più

difficile attuazione, per i sospetti reciproci tra i vari stati italiani, e per l'orientamento, incline ad un accordo con Carlo V, assunto

dalla stessa reggente di Francia, Luisa di Savoia. L'A. comprese che un'ulteriore esitazione lo avrebbe compromesso definitivamente:

scrisse perciò a Carlo V, informandolo delle trattative intercorse col Morone e chiedendogli istruzioni (25 luglio 1525). Per mettersi al

riparo dei sospetti della corte mise al corrente della situazione gli altri esponenti della politica imperiale in Italia, il Borbone, il de

Leyva, il del Vasto, il de Naiera, con i quali decise, in attesa di istruzioni e rinforzi dalla Spagna, di continuare le trattative con il

Morone. Queste durarono tutta l'estate e l'A. riuscì a piu riprese ad ottenere dal Morone grosse somme di denaro, che gli erano

indispensabili per il pagamento delle truppe; ma nell'ottobre si decise a procedere all'arresto del ministro milanese. Questi, invitato

dall'A., con le più ampie assicurazioni, al campo di Novara, fu arrestato il 15 ottobre dal de Leyva. Agli Spagnoli venne offerto così il

pretesto per dichiarare la decadenza dello Sforza dal ducato di Milano. L'A. provvide subito ad occupare le fortezze di Cremona,

Trezzo, Lecco e Pizzighettone e ad entrare in Milano, richiedendo al popolo il giuramento di fedeltà all'imperatore e imponendo al

Senato di esercitare in nome di lui le sue funzioni.

Il giudizio dei contemporanei sull'A. fu pesante: mentre non riuscì a sottrarsi completamente ai sospetti della corte di Madrid, scrittori

e uomini politici italiani non gli risparmiarono il loro risentimento per quello che considerarono un tradimento della causa della libertà

italiana: così il Guicciardini, il Giberti, il Varchi, il Vettori. Questo giudizio è alla base anche dell'atteggiamento moralistico di alcuni

storici ottecenteschi e del primo Novecento, che fanno carico all'A. soprattutto del suo comportamento sleale nei riguardi del Morone,

considerato come una sua troppo ingenua vittima (cfr. Gioda, De Leva, Pandolfi). Come bene vide il Villari, invece, "sia il Pescara

che il Morone giocavano un doppio giuoco e n'erano consapevoli del pari". Il ministro milanese, che ancor prima della congiura

giudicava, come testimonia il Guicciardini, "non esser uomo in Italia né di maggior malignità né di minor fede" dell'A., non si

illudeva certo di poter contare su di lui se non nel caso che un felice esito del complotto aprisse all'ambizione del condottiero le più

grandi speranze; in caso di fallimento, invece, non soltanto il Morone era ben consapevole che l'A. lo avrebbe abbandonato ma egli

stesso era pronto a passare completamente dalla parte dell'imperatore, come in effetti accadde. Tuttavia il comportamento dell'A.

verso il Morone fu in tale contrasto con le rigide norme della morale cavalleresca nella quale egli era stato educato, che nel suo

testamento scongiurò l'imperatore di liberargliene la coscienza restituendo la libertà al ministro.

L'A. morì il 3 dicembre 1525, di tisi.

Fonti e Bibl.: L. Ariosto, Orlando Furioso,Canto XXXIII; G. Capra [G. Capella], Commentarii de rebus gestis pro restitutione

Francisci II Mediolani Ducis...,Venetiis 1535, passim;M. Du Bellay, Memoyres, Paris 1569, passim; Lettere di Principi, Venetia 1581,

pp. 170, 174 s.; U. Foglietta, Dell'Istorie di Genova..., Genova 1597, pp. 650 ss.; B. Ortiz, Descrizione del viaggio di Adriano VI...,

Roma 1790, pp. 52 e n., 55 s.; Batalla de Pavia y Prisión del Rey de Francia Francisco I...,in Colectión de documentos inéditos para la

historia de España,IX, Madrid 1846, pp. 406-486; Capítulo de carta de Lope de Soria à Carlos V, ibid.,XXIV,ibid. 1854, pp. 366 s.;

Cartas del Marqués de Pescara sobre la armada francesa..., ibid.,pp.385 ss.; Cartas del Abad de Nájera à Carlos V, ibid.,pp.42 s.;

Capítulo de carta del Abad de Nájera à Carlos V, ibid.,p.50; Quejas del marqués de Pescara, ibid.,pp.52-53; Historia de la Guerra de

Lombardia, Batalla de Pavia y Prisión del Rey Francisco de Francia, ibid.,XXXVIII,ibid. 1861, pp. 289-530; Captivité du Roi

Francois Ier,par M. A. Champollion-Figeac, Paris 1847, passim; Ricordi inediti di Gerolamo Morone, a cura di T. Dandolo, Milano

1855, passim; Lettere ed orazioni latine di Gerolamo Morone, a cura di D. Promis e G. Müller, in Miscell. di storia ital.,II,Torino

1863, passim; Documenti che concernono la vita pubblica di Gerolamo Morone,a cura di G. Müller, ibid., III, Torino 1865, passim;A.

Grumello, Cronicha,in Raccolta di cronisti e documenti storici lombardi inediti,a cura di G. Müller, I, Milano 1856, passim;M.Verri,

Relazione delle cose successe in Pavia dal 1524 al 1528, ibid.,II,Milano 1857, pp. 215 s.; B. Varchi, Storia fiorentina,a cura di A.

Racheli, in Opere,I,Trieste 1858, passim;D. Sauli, Autobiografia,a cura di G. Porro Lambertenghi, in Miscell. di storia

ital,XVII,Torino 1878, passim; Relazioni sull'assedio e la battaglia di Pavia inviate al marchese di Mantova,in C. Magenta, I Visconti

e gli Sforza nel Castello di Pavia,Milano 1883, II, pp. 542-553; Carteggio di Vittoria Colonna,a cura di E. Ferrero e G. Müller, Milano

1889, passim; Diario inedito dell'assedio e della battaglia di Pavia...,a cura di A. Bonardi, Pavia 1895, passim;I.Nardi, Istorie della

città di Firenze,Firenze 1888, I, pp. 400, 403; II, pp. 52, 53, 83-85, 88, 89, 94-98; F. Guicciardini, Storia d'Italia,a cura di C. Panigada,

Bari 1929, III, pp. 187, 189-191, 268, 279; IV, passim;V, pp.6, 48, 285; Id., Scritti politici e Ricordi, a cura di R. Palmarocchi, in

Opere,VIII, Bari 1933, pp. 151, 189, 203, 245, 305; IX, ibid. 1936, p. 276; P. Giovio, Le vite del Gran Capitano e del Marchese di

Pescara,a cura di C. Panigada, Bari 1931; J. E. Martinez Ferrando, Privilegios otorgados...,Barcelona 1943, nn. 202-215, pp. 25 s.; F.

Vettori, Storia d'Italia dal 1511 al 1527,in Arch. stor. ital., Appendice,VI, pp. 354, 357 ss.; G. M. Burigozzo, Cronaca di Milano,in

Arch. stor. ital.,1842, pp. 434, 448, 449; G. De Leva, Storia documentata di Carlo V in correlazione all'Italia,II,Venezia 1864,

passim;G. E. Saltini, Girolamo Morone,Firenze 1868, passim;C.Magenta, I Visconti e gli Sforza nel Castello di Pavia,Milano 1883, I,

passim;C. Gioda, Girolamo Morone e i suoi tempi,Torino-Roma-Milano-Firenze 1887, passim;A. Reumont, Vittoria Colonna

marchesa di Pescara,Torino 1892, passim;L. Beltrami, La battaglia di Pavia illustrata negli arazzi del marchese del Vasto,Milano

1896; T. Pandolfi, G. M. Giberti e la libertà d'Italia, in Arch. d. R. Soc. romana di storia patria, XXXIV (1911),pp.196 ss.; L. v.

Pastor, Storia dei Papi, III, Roma, 1612, p. 674; IV, 1, ibid. 1908, pp. 314, 319 s.; IV, 2, ibid. 1912, pp. 41, 135, 172 ss., 190 ss., 209;

G. Pasolini, Adriano VI,Roma 1913, p. 39, e n.; P. Villari, Niccolò Machiavelli e i suoi tempi,II, Milano 1913, p. 162; III, ibid. 1914,

pp. 27, 797-299, 304-314, 316 s.; B. Croce, Storia del Regno di Napoli, Bari 1925, pp. 105 s., 343, 346; G. Agnelli, Lodi e il suo

territorio, Lodi 1917, pp. 223, 224, 650, 651, 781; E. Rodocanachi, Le Pontificat de Léon X, Paris 1931, pp. 271-273; Id., Les

Pontificats d'Adrien VI et de Clément VII,Paris 1933, pp. 131, 133, 137, 172, 239; K. Brandi, Kaiser Karl V, München 1942, I e II,

passim;P.Pieri, Il Rinascimento e la crisi militare italiana,Torino 1952, pp. 493, 506-509, 512-514, 542-544, 548-568, 589, 613 e n.;

G. Franceschini, Le dominazioni francesi e le restaurazioni sforzesche,in Storia di Milano, VIII,s. l. [Milan0] 1957, passim.

Fernando de Àvalos

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre

Fernando Francesco de Àvalos (Ferdinand-François d'Àvalos), marquis de Pescara (en vieux françaix Pescaire), l'un des plus

grands capitaines de Charles Quint, né en 1490, d'une illustre maison du royaume de Naples et d'origine castillane Il avait épousé fort

jeune Vittoria Colonna, célèbre par sa beauté, sa vertu et son esprit. Fait prisonnier à la bataille de Ravenne (1512), Il composa dans

sa prison un Dialogue de l'amour, qu'il dédia à son épouse. Vittoria peinte par Michel Ange était nommée "La divine". Ses poèmes

sont encore édités Dès qu'il eut recouvré sa liberté, le marquis d'Àvalos reprit les armes contre la France, et eut beaucoup de part au

recouvrement du Milanais par l'Espagne : il défit en 1524 le chevalier Bayard à Rebec qui perdit la vie et comme général en chef de

l'armée de Charles Quint contribua puissamment à la victoire de Pavie (1525), après laquelle il fut nommé généralissime. Il reçut la

reddition de François Ier. Il mourut à Milan la même année.

Histoire de Pierre Terrail, dit LE CHEVALIER BAYARD sans peur et sans reproche. Par Guyard de Berville. A Reins (M.CCC.VII)

The Marquis del Vasto by Titian.

AVALOS, Alfonso d',

marchese del Vasto

(1502 - 1546)

Dizionario Biografico degli Italiani

di GG. De Caro

AVALOS, Alfonso d', marchese del Vasto. - Nacque a Ischia il 25 maggio 1502, da una delle più illustri casate del Regno di Napoli,

figlio di Iñigo (II), marchese del Vasto, e di Laura Sanseverino; rimasto molto presto orfano, fu educato dalla zia Costanza,

principessa di Francavilla, famosa per avere virilmente difeso l'isola d'Ischia contro i Francesi nel 1593. Legato da grande affetto e

amicizia al più anziano cugino Ferdinando Francesco, il famoso marchese di Pescara, l'A. prese a militare giovanissimo nell'esercito

di lui. Partecipò alla battaglia della Bicocca nel 1522 e si distinse nel corso di questa campagna alla conquista di Lodi e alla

occupazione di Genova. Al comando di un reparto di fanteria italiana prese parte alla sfortunata campagna di Provenza del 1524 e

combatté all'assedio di Marsiglia: durante la ritirata gli fu affidato provvisoriamente dal marchese di Pescara il comando della fanteria

imperiale e l'A. ne diresse con felice esito il ripiegamento da Acqui a Pavia.

Un ruolo di rilievo l'A. ebbe nella battaglia di Pavia (24 febbr. 1525), nella quale comandava l'avanguardia dell'esercito imperiale,

costituita da millecinquecento lanzichenecchi e altrettanti archibugieri: con queste forze l'A., praticata una breccia nel muro del parco

di Mirabello, attaccò l'ala sinistra dello schieramento avversario e sostenne poi validamente l'urto della gendarmeria e dei

gentiluomini francesi guidati dallo stesso Francesco I, sino a che l'intervento del grosso dell'esercito imperiale pose fine

vittoriosamente alla battaglia. Dopo di questa l'A. fu incaricato dal marchese di Pescara di provvedere all'occupazione del marchesato

di Saluzzo, compiuta entro il luglio 1525.

Per queste sue imprese, su istanza del cugino, l'A. ottenne dall'imperatore la nomina a capitano generale di tutta la fanteria

dell'esercito d'Italia (25 nov. 1525). Alla morte del marchese di Pescara, sopravvenuta nel medesimo anno, l'A. ne ereditò i feudi e il

titolo, cui più tardi (1528) si aggiunsero i titoli di principe di Francavilla e di conte di Montescaglioso e Belcastro, e la carica di

governatore d'Ischia, ereditati dalla zia Costanza.

Insieme con Antonio de Leyva l'A. costrinse nel 1526 il duca Francesco II Sforza ad abbandonare Milano e a rinunziare a ogni

tentativo antimperiale.

Durante la campagna contro l'esercito della lega di Cognac l'A., mosso da scrupoli religiosi, tentò invano, rivolgendosi a Carlo V e ai

vari comandanti imperiali, di impedire il Sacco di Roma, e a quella impresa non volle partecipare.

Nel febbraio 1529 condusse la fanteria spagnola e italiana da Roma in soccorso di Napoli, assediata dal Lautrec, ma qui i suoi dissensi

con l'Orange giovarono non poco ai primi successi dei Francesi. L'A. assunse la direzione dell'esercito imperiale contro le forze dei

coalizzati francesi, fiorentini e veneziani, che, al comando di Renzo da Ceri, avevano portato la guerra in Puglia. Durante questa

campagna, che fu durissima anche per l'appoggio dato da una larga parte della popolazione ai collegati, l'A. non riuscì a ottenere alcun

successo importante e assediò invano per due mesi Monopoli.

Influì anche sui cattivi risultati della campagna la rivalità dell'A. con Ferrante Gonzaga, che comandava la cavalleria: inimicizia

dovuta soprattutto al carattere suscettibile e alla grande ambizione dell'A., il quale considerò sempre come rivali tutti i capitani e i

funzionari imperiali che gli furono vicini con qualche autorità e prestigio, l'Orange, il Gonzaga, Maramaldo, il viceré Pietro de

Toledo, il de Leyva, il cardinale Caracciolo, Lope de Soria, importunando spesso Carlo V con le sue lamentele e non meno spesso

provocando con la sua gelosia seri inconvenienti nella condotta delle imprese militari.

Nell'aprile del 1528 il viceré Ugo de Moncada, nel tentativo di togliere il blocco posto dai Francesi a Napoli e di permettere l'afflusso

di cereali dalla Sicilia, decise di affrontare con i suoi migliori capitani, tra cui l'A., la squadra navale comandata da Filippino Doria. In

questa battaglia, combattuta nel golfo di Salerno il 28 apr. 1528 e detta della Cava o di Capo d'Orso, le navi imperiali furono sconfitte,

il Moncada stesso ucciso e l'A. fatto prigioniero. Condotto a Lerici, l'A. seppe abilmente sfruttare il malcontento antifrancese di

Andrea Doria ed ebbe non piccolo merito nella defezione di lui dal campo francese, che fu di così grande importanza nel risolvere

questa fase della guerra in favore degli imperiali.

Nella distribuzione voluta da Carlo V nel 1529 dei feudi della nobiltà filofrancese del regno di Napoli ai nobili rimasti fedeli alla

Spagna, toccarono all'A. i feudi di Montesarchio, Castel Pagano, Val di Vituiano, Bisaccia, Gragnano, Procida e altri minori.

Nel settembre 1529 l'A. condusse cinquemila fanti spagnoli dalla Puglia in Toscana, alla guerra per la restaurazione medicea in

Firenze: vi si distinse conquistando Cortona (14 sett. 1529), Prato (febbr. 1530) ed Empoli (29 maggio 1530), che mise a sacco.

Richiesto di aiuti da Fabrizio Maramaldo che assediava Volterra, preferì recarvisi di persona assumendo il comando dell'assedio. La

sconfitta inflitta agli imperiali da Francesco Ferrucci e, più, le beffe degli assediati vittoriosi, misero l'A. in tale stato di furore che con

un gesto tipico del suo carattere debole e morbosamente orgoglioso abbandonò la guerra e se ne ritornò a Napoli. Qui, nel 1532,

arruolò un corpo di seimila fanti da condurre in soccorso di Ferdinando d'Asburgo in guerra con i Turchi, ma l'arretramento di questo

sino a Belgrado lo dissuase dal progetto.

Quando nel 1535 Carlo V organizzò la grande spedizione contro Tunisi, ne affidò la direzione all'Avalos. Fu questa una delle migliori

imprese militari dell'A., che al comando di venticinquemila fanti e duemila cavalli italiani, tedeschi e spagnoli conquistò il 14 luglio la

Goletta, dopo averla sottoposta a un massiccio bombardamento; il 16 luglio affrontò e sconfisse di fronte a Tunisi gli ottantamila

uomini del Barbarossa e il 20luglio, anche per la contemporanea insurrezione degli schiavi cristiani, conquistò Tunisi compiendo uno

spaventoso massacro degli abitanti.

Da Tunisi l'A. raggiunse in Lombardia l'esercito imperiale, che si accingeva ad invadere la Provenza, e tentò invano di sconsigliare

l'impresa che per l'esperienza fatta nel 1524 giudicava di esito assai incerto. Carlo V preferì invece seguire i consigli del de Leyva e

nel luglio 1536 iniziò la spedizione: l'A. fu messo a capo delle fanterie sotto il comando generale del de Leyva. Le sue pessimistiche

previsioni furono ampiamente confermate.

Morto il de Leyva, l'A. assunse il comando supremo e ordinò immediatamente la ritirata dalla regione. Essa avvenne tra grandissime

difficoltà, perché i Francesi si erano impadroniti saldamente dei punti di passaggio e non fu certo tra le minori imprese dell'A. aver

ricondotto i resti dell'armata in Piemonte. Qui, sino alla interruzione delle ostilità per la tregua stipulata il 16nov. 1537e poi per la

pace di Nizza del 18 giugno 1538,l'A. venne riorganizzando le sue forze e rioccupando lentamente i territori conquistati dai Francesi:

introdotti in città dalla popolazione di Casale Sant'Evasio (Casale Monferrato) i Francesi, l'A. accorse immediatamente a soccorrervi il

presidio spagnolo, scacciò i Francesi e mise la città a sacco; ritiratosi quindi in Asti vi sostenne vittoriosamente l'assedio dell'esercito

del d'Humières; ottenuti rinforzi passò al contrattacco e conquistò Chieri, Cherasco e Alba. La tregua colse l'A. mentre dirigeva

l'offensiva contro Pinerolo e Torino.

Le maggiori preoccupazioni non vennero tuttavia all'A. dai Francesi, ma dall'indisciplina delle sue stesse milizie, che prive da tempo

delle paghe si abbandonavano a saccheggi e violenze d'ogni genere e si rifiutavano di combattere. Aspri contrasti sorsero per questa

situazione tra l'A. e il governatore di Milano, il card. Marino Caracciolo, che si opponeva alla richiesta di una pesante tassazione

straordinaria, per non esaurire le già provate risorse economiche dello Stato. Questo contrasto raggiunse punte drammatiche, sia per

l'insofferenza e l'incomprensione del militare verso l'amministratore, sia per il carattere dell'A., intollerante dei limiti impostigli da

un'autorità non inferiore alla sua. Nel giugno del 1537 la situazione precipitò per l'insorgere di una violentissima rivolta militare. Le

truppe misero a sacco Valenza, attaccarono ripetutamente Tortona, si abbandonarono a violenze senza precedenti nelle campagne di

Alessandria. Di fronte alla minaccia di vedere completamente devastato lo Stato, il Caracciolo dovette piegarsi ad imporre ai cittadini

un ulteriore gravissimo sforzo e lo stesso A., con iniziative che indubbiamente esulavano dai suoi poteri, intervenne personalmente a

controllare le esazioni.

Risolto momentaneamente il problema della rivolta dei militari, rimaneva aperto quello gravissimo del contrasto di competenze tra il

potere militare e quello civile, destinato inevitabilmente a rinnovarsi. Alla morte del Caracciolo, nel 1538, Carlo V decise di

assommare nell'A. le due cariche di governatore dello Stato di Milano e di comandante dell'esercito d'Italia: provvedimento dettato

dalla necessità di non far risorgere pericolosi contrasti tra i massimi esponenti della politica imperiale nell'Italia settentrionale, che

tuttavia fu preso molto malvolentieri e con notevoli limitazioni dall'imperatore.

Significative sono in questo senso le istruzioni imperiali all'A. al momento della sua nomina a govematore, nelle quali è evidente

l'intenzione di fare di lui un semplice esecutore con minime possibilità di iniziativa sul piano amministrativo. L'autorità dell'A. veniva

limitata in un duplice modo: da una parte attribuendo intera alle magistrature milanesi la responsabilità dell'amministrazione

giudiziaria e finanziaria, dall'altra riservando allo stesso imperatore la decisione nelle più varie questioni, anche di ordinaria

amministrazione. Indirizzo della politica di Carlo V ribadito nelle Constitutiones dominii Mediolanensis, promulgate dall'imperatore

durante il suo soggiorno a Milano nell'agosto 1541e riconfermato con i cosiddetti Ordini di Vormazia,con i quali Carlo V da Worms,

il 6 ag. 1545, insistette nel raccomandare all'A. il rispetto delle funzioni dei magistrati milanesi. L'A. sentì queste limitazioni alla sua

autorità (che pure furono una costante della politica di Carlo V nell'ambito dello Stato milanese), come un segno di scarsa fiducia

personale e non mancò di fame continuo lamento a corte, provocando repliche piuttosto dure dell'imperatore.

In pratica, però, le necessità della guerra davano all'A. molta di quella autonomia che gli era teoricamente negata. Specialmente nel

campo finanziario, per il pressante bisogno di denaro e la corrispondente insufficienza dei redditi ordinari dello Stato, l'A. finiva

spesso per assumere iniziative che scavalcavano il Magistrato milanese, sfuggendo anche al controllo dell'imperatore lontano. Di qui

contrasti continui con l'apparato burocratico dello Stato, in linea di diritto intoccabile nelle sue antiche prerogative, di fatto molto

spesso esautorato dalle decisioni personali del governatore. D'altra parte, il governo dell'A. non ebbe mai l'energia che caratterizzò

invece quello del suo successore, il Gonzaga, e sovente le magistrature milanesi finivano, creando ritardi d'ogni genere, per rendere

inefficaci le misure disposte dal governatore.

I provvedimenti drastici, cui l'A. talvolta ricorse, per la loro occasionalità apparivano, ed erano, piuttosto segni di debolezza che di

energia. Così, nel giugno 1538,dopo la stipulazione della pace di Nizza, avendo invano insistito per ottenere il denaro liquido

necessario al pagamento degli arretrati alle truppe, l'A. decise improvvisamente di congedarle. I soldati, esasperati, si abbandonarono

a terribili violenze, occuparono e misero a riscatto Vigevano e Gallarate e minacciarono la stessa Milano. Lo spavento fu tale che una

taglia straordinaria di 100.000 scudi imposta dall'A. fu pagata senza le consuete esitazioni e resistenze; ma ne nacquero contro l'A.

proteste a non finire che si moltiplicarono poi per tutto il periodo del suo governo. Lo stesso Carlo V ricevette in più occasioni accuse

circostanziate contro l'amministrazione dell'A., sebbene questi facesse di tutto per impedire che le proteste giungessero a corte,

togliendo, per esempio, nel 1541,la carica al tesoriere generale Tommaso Fornari, che aveva preparato un memoriale contro di lui, o

mandando alla berlina, nel 1543,un fra' Urbano da Landriano, che aveva inviato una denuncia contro l'amministrazione al confessore

dell'imperatore, Pedro de Soto. Le accuse erano effettivamente più che giustificate: non solo l'A., stretto dalla necessità, privava,

secondo un rovinoso espediente del tempo, lo Stato delle sue entrate future svendendone le fonti più cospicue di reddito, sino a

raggiungere nel 1546 l'enorme cifra di 800.000ducati di rendite vendute o impegnate, ma compiva gravissime irregolarità nella

vendita degli uffici, che finivano nelle mani di funzionari inetti o disonesti, causa non ultima del dissesto dell'amministrazione,

concedeva ad alcune delle più ricche famiglie dello Stato esenzioni ingiustificate dalle contribuzioni, e conduceva una vita

fastosissima, con la moglie, Maria d'Aragona, nipote del re di Napoli Ferdinando, entrambi proteggendo artisti e letterati, come

Tiziano, Pietro Aretino, che dedicò all'A. la Marfisa, l'Angelica e la Vita di Caterina, e Iacopo Nardi che gli offrì la sua traduzione di

Tito Livio.

Perciò sin dal 1539 Carlo V inviò a Milano un suo autorevole rappresentante, Lope de Soria, con l'incarico di controllare l'operato

dell'A., e successivamente altri commissari, le cui accuse non furono certamente meno pesanti di quelle dei privati. L'A. non mancò

naturalmente di protestare per questo sindacato, che riteneva irrispettoso, ma con tanto poco successo che, recatosi nel 1546 a Madrid

per giustificarsi con l'imperatore, fu rinviato bruscamente all'esame dei revisori dei conti e soltanto la morte poté sottrarlo alle accuse.

Questa severità colpì l'A. non soltanto nel suo orgoglio, ma nello stesso sentimento di personale devozione all'imperatore, che

costituiva, oltre che l'unico vincolo con lo Stato, in un modo di sentire tipicamente feudale identificato tuttora col sovrano, anche

"l'unica ragion morale" (Chabod, Lo stato di Milano nell'Impero di Carlo V)della sua vita: sentimento, questo, comune a tutta la

nobiltà italiana passata al servizio spagnolo e radicatissimo nell'A., che alla fedeltà a Carlo V non venne mai meno. I sondaggi

compiuti dall'A. nel marzo del 1540 con il residente veneziano per proporsi come capitano generale della Repubblica, nati dal timore

di dover improvvisamente lasciare Milano, sul cui possesso, ai fini delle esigenze politico-strategiche spagnole in Italia, si andava

molto discutendo in quel periodo alla corte di Madrid, non ebbero seguito; quella devozione era invece provata nei momenti di più

urgente bisogno finanziario dalla pratica di impegnare o vendere i propri beni, feudi, argenteria e gli stessi gioielli della moglie, per

anticipare i denari per il pagamento delle truppe o per altre urgenti necessità.

Ma la considerazione della corte per l'A. diminuì anche per gli insuccessi che a questo riservò la guerra con la Francia ripresa nel

1542. Se la ragione effettiva della rottura della tregua di Nizza da parte di Francesco I fu l'investitura del ducato di Milano concessa

da Carlo V l'11 ott. 1540 al principe Filippo, l'occasione fu offerta proprio dall'A., che aveva fatto catturare e uccidere due

ambasciatori del re di Francia, Antonio Rincon e Cesare Fregoso, mentre attraversavano lo Stato di Milano, per recarsi a

Costantinopoli a trattare l'alleanza con Solimano II.

L'A. ottenne, alcuni importanti successi agli inizi della campagna, respingendo l'offensiva condotta in Piemonte da Claudio

d'Annebaut e liberando Mondovì dai Francesi e Nizza dai Turchi nel 1543; ma mentre si proponeva di passare in Francia per sostenere

l'avanzata inglese da Calais e l'attacco dalla Germania condotto con l'aiuto dei principi tedeschi, fu fermato a Ceresole Alba dal conte

d'Enghien Francesco di Borbone: l'A. tentò di ripetere la medesima manovra della battaglia di Pavia, ma fu clamorosamente sconfitto,

perdendo dodicimila uomini e tremila lasciandone prigionieri (14 apr. 1544). Tra le conseguenze militari di questa sconfitta l'A. riuscì

a evitare le peggiori, giacché, se non riuscì a impedire che i Francesi occupassero il Monferrato, seppe, però, evitare la perdita di tutta

la Lombardia, che per un momento era sembrata inevitabile, opponendosi validamente sia all'esercito francese sia a Piero Strozzi, che

tentava di raggiungere Milano dalla Mirandola, sino a che la pace di Crépy (18 sett. 1544) tolse l'A. dalla difficile situazione.

Ma il prestigio militare dell'A. aveva ricevuto un colpo durissimo anche presso i suoi stessi soldati: perduto il favore dell'imperatore,

fatto oggetto alle più gravi accuse da parte della popolazione dello Stato, sottoposto a una inchiesta amministrativa che giudicava un

vero affronto, l'A. morì nella più grande amarezza a Vigevano il 31 marzo 1546.

Fonti e Bibl.: Un sonetto dell'A. in Marittimi e Pedanteschi del sec. XVI, Venezia 1787, p. 208; Roma, Bibl. Corsiniana. Vita di A.

d'A. d'Aquino Marchese del Vasto,in Relazioni e Vite di personaggi illustri,cod. 829 (34-E-23); M. Guazzo, Historia... dell'anno 1524

sino a questo presente,Vinegia 1546, passim;A.Ulloa, La vita del valorosissimo e gran capitano Don Ferrante Gonzaga...,Venetia

1563, passim; Lettere di Principi, Venetia 1581, I, pp. 102, 187-196 e passim;III, pp. 12, 13 e passim;G. M. Burigozzo, Cronica

Milanese.in Arch. stor. ital.,III (1842), pp. 450, 456, 541, 545, 548, 551, 552; Relación de lo que sucedió en la conquista de Tunez y la

Goleta,in Colección de documentos inéditos para la historia de España,I, Madrid 1842, pp. 159-207, passim; Capítulo de carta de Juan

Perez à Carlos V, ibid., XIV, Madrid 1854, p. 497; Copia de letra del Rmo. Colonna al Rmo. Campegio legato à Roma, ibid.,p. 500;

Capítulos de carta de Lope de Soria à Carlos V, ibid.,p.500; B. Varchi, Storia Fiorentina,in Opere,I,Trieste 1858, passim;I. Nardi,

Istorie della città di Firenze,Firenze 1888, II, pp. 105, 107, 161, 190, 290; Diario inedito dell'assedio e della battaglia di Pavia...,a cura

di A. Bonardi, Pavia 1895, pp. 22 s.; Les suites du Sac de Rome par les Impériaux et la campagne de Lautrec en Italie,par H. Omont,

in Mélanges d'archéologie et d'histoire,XVI(1896), pp. 13-61, passim;P. Aretino, Il primo Libro delle lettere, a cura di F. Nicolini,

Bari 1913, lett. XXVII, XXXII, LXXXII, CC; Id., Il secondo Libro…, Bari 1916, passim; Relazioni degli ambasciatori veneti al

Senato,a cura di A. Segarizzi, II, Bari 1913, pp. 39, 51, 61, 77; Correspondencia de Carlos V con el Marqués del Vasto, Gobernator

del Milanesado...,in Boletín do la R. Academia de la Historia,LXXXVIII (1926), pp. 71-145; P. Giovio, Le vite del Gran Capitano e

del Marchese di Pescara,a cura di C. Panigada, Bari 1931, passim;F. Guicciardini, Scritti politici e ricordi,a cura di R. Palmarocchi,

Bari 1933, p. 210; Feudi e feudatari napoletani della prima metà del Cinauocento,a cura di N. Cortese, in Arch. stor. per le prov.

napol., n. s., XV (1929), pp. 62, 67, 108, 131-136, 138; XVI (1930), p. 86; J. E. Martínez Ferrando, Privilegios otorgados...,Barcelona

1943, nn. 176-190, pp. 21-23; G. De Leva, Storia documentata di Carlo V in correlazione all'Italia,II, Venezia 1864, passim;III,ibid.

1867, passim;D. Muoni, Tunisi. Spedizione di Carlo V imperatore,Milano 1876, passim;G.Capasso, Don Ferrante Gonzaga

all'impresa di Puglia del 1529, in Riv. stor. ital.,XII(1895), pp. 419-449, passim;L. Beltrami, La battaglia di Pavia illustrata negli

arazzi del marchese del Vasto,Milano 1896, A. Segre, Emanuele Filiberto e le ultime relazioni del duca Carlo II di Savoia con A. d'A.,

marchese del Vasto,in Atti d. R. Accad. d. scienze di Torino,XXXVIII(1902-03), pp. 788-815; V. Vitale, L'impresa di Puglia degli

anni 1528-1529, in Nuovo Arch. veneto.n. s., VII (1907), t. XIII, pp. 5-68; L. v. Pastor, Storia dei Papi,IV,2, Roma 1912, pp. 298,

311, 314, 319, 347; V, ibid. 1914, passim;R. Bergadani, Alba e le guerre in Piemonte tra Francia e Spagna dal 1537 al 1559, Alba

1912, passim;L. Cardauns, Von Nizza bis Crépy.Rom 1923, passim;C. Roth, L'ultima repubblica fiorentina,Firenze 1929, passim;F.

Chabod, Lo Stato di Milano nell'Impero di Carlo V,Roma 1934, passim;Id., Per la storia religiosa dello Stato di Milano durante il

dominio di Carlo V,Bologna 1938, passim;Id., Usi e abusi nell'amministrazione dello Stato di Milano a mezzo il '500, in Studi storici

in onore di Gioacchino Volpe,Firenze 1958, I, pp. 93-194, passim;K.Brandi, Kaiser Karl V,I-II, München 1942, passim;J.Garcia

Mercadal, Juan Andrea Doria, Condotioro y almirante del Emperador Carlos V,Madrid 1944, pp. 89, 148; L. Simeoni, Le

Signorie,Milano1950, II, passim;F. Chabod, in Storia di Milano, IX,Milano 1961, passim.

Baglioni, Malatesta IV

(1491 - 1531)

Dizionario Biografico degli Italiani

di GG. De Caro

BAGLIONI, Malatesta. - Quarto di questo nome, nacque a Perugia nel 1491 da Giampaolo e da Ippolita Conti. Aveva poco più di

sette anni quando il padre, che militava al servizio dei Fiorentini, lo condusse con sé alla guerra contro Pisa. Scampato il 14 luglio

15oo alla strage dei suoi congiunti organizzata da Carlo e Grifonetto Baglioni e da Girolamo della Penna, Giampaolo, che era entrato

al servizio del duca Valentino, lo inviò poco dopo in ostaggio ai Fiorentini, come pegno di fedeltà verso la Repubblica. Nel 15o6 il B.,

prescelto dai Perugini tra i capitani del contado, ricevette in consegna la rocca di Castel della Pieve. Nel medesimo anno seguì il padre

nella spedizione voluta da Giulio II contro Bologna, sotto il comando del capitano fiorentino Bino Signorelli; in seguito venne

consegnato, insieme al fratello Orazio, in ostaggio al pontefice, quale garanzia della lealtà di Giampaolo.

Nel 1510 il B. sposò Monaldesca Monaldeschi: con questo matrimonio i Baglioni mirarono al dominio di alcuni castelli nel territorio

di Orvieto tanto è vero che l'anno successivo il B., vantando un diritto della famiglia della moglie su Colle Lungo, lo tolse agli

Orvietani riuscendo successivamente ad ottenere da Leone X la conferma del vicariato su alcune terre concesse ai Monaldeschi da

Bonifacio VIII. Nel 1511 entrò al servizio della Repubblica di Venezia, e con il grado di alfiere di cavalleria partecipò alla campagna

di Romagna e alla battaglia di Ravenna, dove fu gravemente ferito. Fu poi luogotenente del padre nel Veneto e nel marzo del 1513,

quando Giampaolo, alla morte di Giulio II, ritornò momentaneamente a Perugia per prendere possesso della città, ebbe il comando

dell'esercito che era acquartierato a Padova.

Sotto il comando del padre e poi di Bartolomeo d'Alviano il B. acquistò notevole fama come condottiero di cavalleria leggera. Tra il

1513 e il 1515 prese parte a importanti fatti d'arme nel Friuli, nel Veneto ed in Lombardia: partecipò alla conquista di Pordenone, il 29

marzo 1514; intervenne agli scontri di Muzzano, Comisano, Bevilacqua, all'occupazione di Rovigo, il 21 0t1. 1514, e alla battaglia di

Marignano contro gli Svizzeri e il duca di Milano, il 13 e il 14 sett. 1515. Nel 1516 ricevette da Leone X, insieme a Giampaolo ed

Orazio, l'investitura del feudo di Bettona. L'anno successivo tornò a Perugia dove collaborò con il padre alla preparazione delle difese

contro Francesco Maria Della Rovere, e, come il padre, non andò esente dal sospetto di una segreta intesa con il Della Rovere ai danni

dei Perugini e del pontefice.

Quando Giampaolo, l'11 giugno 1520, fu fatto decapitare a Roma da Leone X, il B., con Orazio, si rifugiò in territorio veneziano ove

prese contatto con altri fuorusciti dello Stato della Chiesa, Camillo Orsini, Fabio Petrucci e Sigismondo Varano, che sotto la direzione

dello spodestato duca d'Urbino Francesco Maria Della Rovere andavano preparando una spedizione nello Stato pontificio per

recuperare le proprie signorie e arginare le iniziative espansionistiche dei Medici. Alla morte di Leone X i fuorusciti ripresero

possesso di Urbino, Camerino e Pesaro, e nel gennaio 1522 entrarono in Perugia, scacciandone Gentile Baglioni, al quale Leone X,

dopo la morte di Giampaolo, aveva affidato il governo della città. Ma ritornato poco dopo Gentile con l'appoggio di milizie pontificie,

senesi e fiorentine, al comando di Giovanni de' Medici, i Baglioni, nell'ottobre 1522, furono costretti a un accordo con cui si

obbligarono a uscire dalla lega antimedicea. Poiché Orazio entrò al servizio dei Fiorentini e il B., invitato a fare altrettanto, non

oppose un esplicito rifiuto, i signori perugini sembravano totalmente attratti nell'orbita del cardinale Giulio de' Medici.

Tuttavia le dimostrazioni di omaggio del B. verso Firenze e verso i Medici non erano sincere: egli cercò contemporaneamente di

appoggiarsi al partito antimediceo del cardinale Soderini e contribuì all'impresa progettata dal Soderini contro Siena inviando a Renzo

da Ceri cento cavalli, duemila fanti e quattro falconetti. Il B. avvertiva nell'eventuale elezione a pontefice del cardinale de' Medici il

pericolo di una nuova lotta contro le signorie dell'Italia centrale sulla linea della tradizionale politica papale. In più, Perugia si sarebbe

trovata stretta tra la Toscana, controllata dal Medici, e lo Stato della Chiesa. Di qui la sua politica ambigua e il tentativo di spezzare il

blocco che si stava stringendo intorno al suo stato.

Nel 1525 il B. ritornò al servizio della Repubblica di Venezia, al comando di quattromila fanti; nella primavera dell'anno successivo,

nell'intento di impadronirsi di una base adatta a soccorrere Milano assediata dagli Spagnoli, attaccò Lodi difesa da Fabrizio

Maramaldo e la espugnò il 24 giugno. Dopo questa impresa il Senato veneziano lo elesse capitano generale delle fanterie. Il B. si

rivolse allora contro Cremona tentando di occuparla di sorpresa; fu invece costretto ad un lungo assedio, risolto soltanto

dall'intervento del grosso dell'esercito al comando del duca d'Urbino, Francesco, Maria Della Rovere. Tentò invano di opporsi di lì a

poco ai lanzichenecchi che il Frundsberg aveva portato nel territorio di Mantova. Autorizzato dal Senato veneziano, tornò a Perugia,

richiamatovi dalle spietate vendette cui si stava abbandonando il fratello Orazio contro Gentile e i suoi partigiani.

A Perugia, dove giunse il 2 sett. 1527, il B. si sforzò di moderare gli eccessi di Orazio, che avrebbero potuto costituire un pretesto per

l'intervento del pontefice o dei Fiorentini contro Perugia. La Repubblica di Firenze, invece, sin dalla fine dei 1527, preoccupata

dell'accordo tra il papa e gli Imperiali, allacciò trattative con il B. per affidargli il comando delle proprie truppe.

Vari motivi spingevano i Fiorentini a rivolgersi al B.: le antiche relazioni della famiglia di lui con la Repubblica, la sua ben nota

ostilità verso i Medíci, che avevano costantemente protetto i fuorusciti perugini e continuavano a minacciare la sua signoria, la buona

fama di condottiero, infine l'opportunità per la Repubblica di avere in Perugia un forte avamposto nello Stato della Chiesa. Da parte

sua il B. riteneva che il ritorno dei Medici a Firenze avrebbe ancora una volta ridotto Perugia fra due fuochi. Tuttavia egli esitava a

prendere un impegno che avrebbe potuto troppo scopertamente opporlo a Clemente VII e, mentre prendeva tempo nelle trattative con

i Fiorentini, si recava ad Orvieto a rendere omaggio al pontefice. Questi da una parte lo incaricò di ridurre alla ragione i ribelli

Guidone ed Ottavio de' Nepis, dall'altra, perfettamente al corrente delle trattative del B. con Firenze, cercò di arginare la situazione

finanziando e stimolando contro di lui i fuorusciti Sforza e Braccio Baglioni, che andavano compiendo scorrerie nei feudi del B. ed

erano arrivati ad impossessarsi di Norcia.

Resosi conto del gioco politico-militare a suo danno, il B. ruppe gli indugi: il 16 apr. 1529, ignorando le ripetute diffide del papa,

accettò dal legato di Firenze Bernardo da Verrazzano la carica di "governatore generale di tutte le forze fiorentine a cavallo e a piedi".

Secondo le richieste del B., la condotta fu firmata anche dal Velly, oratore francese a Firenze, a nome di Francesco I. Formalmente

l'incarico del B. era subordinato a quello di Ercole d'Este, capitano generale, ma la carica del giovane duca ferrarese era di puro

prestigio, sicché la responsabilità delle truppe spettò sin dal principio al Baglíoni. Questi, sin dal maggio, propose alla Repubblica di

prendere audacemente l'iniziativa, attaccando contemporaneamente le forze imperiali da Firenze e da Perugia prima che l'Orange

riuscisse a riunirle tutte. Ma la Repubblica, ancora fiduciosa nella possibilità di un accordo, respinse la proposta. Il B. dovette perciò

limitarsi a fortificare Perugia, alla quale del resto i Fiorentini inviarono aiuti abbastanza consistenti, sia in denaro sia in uomini.

Quando però l'Orange si presentò innanzi alla città, dopo una rapida campagna nel corso della quale aveva occupato Montefalco,

Bevagna, Assisi e Spello, il B. rinunciò ad ogni tentativo di difesa e venne a patti con il generale imperiale.

Alla luce del successivo comportamento del B. gli storici repubblicani fiorentini del tempo videro in questa inopinata decisione del

condottiero perugino un primo indizio di tradimento, tanto più evidente in quanto le condizioni furono singolarmente favorevoli al B.,

che ottenne di lasciare Perugia indisturbato con tutto l'esercito e le provvigioni, nonché, da parte del papa, l'autorizzazione a rimanere

al servizio dei Fiorentini e la promessa che i fuorusciti non sarebbero stati riammessi in Perugia. In realtà, mentre queste condizioni si

spiegano con la necessità degli Imperiali di impadronirsi ad ogni costo di Perugia per non esaurire le proprie forze in un lungo

assedio, la decisione del B. si configura alla luce dei nuovi criteri strategici dei fiorentini Dieci della guerra, i quali poco fiduciosi

nella fedeltà delle altre città dello Stato si andavano orientando verso una difesa concentrata intomo a Firenze richiamando quasi tutte

le guarnigioni periferiche. In effetti né il governo fiorentino né Francesco Ferrucci, che lo rappresentava in Perugia in questo periodo,

ebbero nulla da obbiettare di fronte al comportamento del governatore generale.

Uscito pertanto da Perugia l'11 settembre, il B. si portò a Firenze, dove, contrariamente alle versioni che lo vogliono sin dal principio

incline al tradimento, tentò con competenza ed onestà di trarre tutte le conseguenze della strategia prescelta dal governo fiorentino:

oltre a condurre i lavori di rafforzamento delle mura, cercò di rifornire la città di munizioni e di viveri. Per varie ragioni non tutte le

sue direttive furono eseguite dai Fiorentini, ma è indubbio che esse erano perfettamente adeguate alle prospettive della guerra. Anche

sul piano militare, sino al giugno del 1530 - allorché comincia effettivamente a delinearsi nel B. l'idea del tradimento - egli diede

ripetute prove di competenza e di lealtà: la sua replica alla sorpresa notturna tentata tra il 10 e l'11 sett. 1529 dall'Orange fu un

modello di tempestività e di capacità organizzativa, così come furono in gran parte merito del B. i successi delle numerose sortite

tentate dagli assediati. Tuttavia proprio mentre stava riportando i suoi migliori successi, i Fiorentini cominciarono a dubitare della

lealtà del B. che mostrava di non sfruttare a fondo le occasioni favorevoli.

In realtà l'entusiasmo e il patriottismo dei giovani repubblicani fiorentini doveva irrimediabilmente urtare con la prudenza del soldato

di professione, non disposto ai gesti temerari e poco fiducioso nelle qualità militari delle milizie cittadine. Del resto, tutto il sistema

difensivo del B. era guidato dall'idea che Firenze non sarebbe stata in grado di resistere vittoriosamente da sola all'agguerritissimo

esercito imperiale se non fossero giunti i soccorsi tante volte promessi da Francesco I. Conveniva dunque - secondo il B. - prolungare

il più a fungo possibile la resistenza, non insistendo in iniziative che potevano essere estremamente pericolose.

Il tradimento del B. divenne invece effettivo quando la situazione della città assediata gli apparve irrimediabilmente compromessa

dagli accordi separati conclusi da Venezia, Ferrara, Urbino e infine dalla Francia. Allora il B. cercò di scindere le proprie fortune da

quelle dei Fiorentini: alla fine del giugno 1530 prese i primi contatti con gli Imperiali attraverso il capitano Vincenzo Piccioni, detto

Cencio Guercio, contatti continuati poi da Bino Signorelli. Nel giro di un mese l'accordo fu realizzato: il B. si impegnava a

consegnare la città in modo da risparmiarle - come voleva Clemente VII - il saccheggio; l'Orange, da parte sua, gli prometteva, a

nome del papa, la conferma dei patti stipulati nel settembre dell'anno precedente allorché egli aveva abbandonato agli Imperiali

Perugia, e inoltre l'investitura del dominio di Bevagna, Limigiano e Castel Nuovo e una parte delle entrate ecclesiastiche delle terre

del Chiugi. Su questa base, il tradimento fu rapidamente consumato: il 3 agosto, mentre l'Orange marciava su Gavinana contro il

Ferrucci, il B. si rifiutò di attaccare il campo imperiale; nove giorni dopo, il 12 ag. 1530, puntava i suoi cannoni contro la città e

faceva aprire agli Imperiali la porta di San Pietro Gattolino. Il 30 settembre il B. rientrava in Perugia. Alla fine di ottobre si ritirò nel

suo feudo di Bettona, dove dettò al fedele Cencio Guercio alcune lettere a varie personalità politiche, nelle quali cercò di giustificare il

proprio tradimento. Morì, poco dopo, il 24 dic. 1531.

Fonti e Bibl.: F. Matarazzo, Cronaca della città di Perugia dal 1492 al 1503, a cura di A. Fabretti, in Arch. stor. ital.,XVI(1851), parte

2, pp. 1-243, passim;T. Alfani, Memorie Perugine dal 1502 al 1527, a cura di F. Bonaini, A. Fabretti, F. Polidori, ibid.,pp. 245-319,

passim;C.Bontempi, Ricordi della città di Peruzia dal 1527 al 155o, a cura di F. Bonaini, ibid.,pp.321, 401, passim;I. Nardi, Istorie

della città di Firenze,II, Firenze 1888, passim;G. Guicciardini, Storia d'Italia,a cura di C. Panigada, Bari 1929, passim;G. B.

Vermiglioli, La vita e le imprese militari di Malatesta IV Baglioni,Perugia 1839; A. Fabretti, Biografie dei capitani venturieri

dell'Umbria,III, Montepulciano 1846, Passim;L. Bonazzi, Storia di Perugia dalle origini al 186o,II, Perugia 1879, passim;F. T.

Perrens, Histoire de Florence depuis la domination des Médicis jusqu'à la chute de la Rèpublique,III, Paris 189o, passim;G. Sanesi, La

partenza di M. B. da Firenze,in Arch. stor. ital., s. 5, IX (1892), pp. 62-70; L. de Baglion, Pérouse et les Baglioni,Paris 1909,

passium;C.Roth, L'ultima repubblica fiorentina,Firenze 1929, passim;A. Valori, La difesa della repubblica fiorentina,Firenze 1929,

passim;P. Pieri, IlRinascimento e la crisi militare italiana,Torino 1952, pp. 512, 572, 576, 587-589, 592, 612.

Malatesta IV Baglioni (di Giampaolo)

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Malatesta Baglioni il Giovane (Perugia, 1491 – Bettona, 24 dicembre 1531) è stato un condottiero italiano. Fu membro della nobile

famiglia dei Baglioni e figlio di Giampaolo Baglioni, Signore di Perugia, e di Ippolita Conti. Accompagnò suo padre nelle sue

imprese sin dalla tenera età, e all'età di 15 anni fu conte di Bettona. In seguito servì la Repubblica Veneziana catturando Lodi e

Cremona. Nel 1527 riuscì ad ottenere la Signoria di Perugia. Durante la Guerra della Lega di Cognac, Malatesta lasciò Perugia senza

combattere a Filiberto di Orange, capo dell'esercito Imperiale in Italia, e andò ad assumere il ruolo di difensore della Repubblica di

Firenze. Un accordo segreto con Papa Clemente VII e con gli Imperiali affermava che Malatesta avrebbe riottenuto la Signoria della

città al termine della sua condotta per Firenze. Il suo tradimento fu rivelato il 3 agosto, 1530, durante la Battaglia di Gavinana, in cui

le forze Fiorentine comandate da Francesco Ferrucci furono distrutte dall'esercito Imperiale anche grazie alle informazioni ricevute da

Malatesta. L'esclamazione di Ferrucci "Ahi traditor Malatesta!" è rimasta famosa. Avendo Baglioni rispettato il patto con il Papa

tradendo Firenze, gli fu permesso di tornare a Perugia il 20 settembre. Morì a Bettona l'anno seguente. È sepolto a Perugia nella

Basilica di San Domenico.

Collegamenti esterni Malatesta Baglioni, condottiero di ventura Giovanni Battista Vermiglioli, La vita e le imprese militari di

Malatesta IV Baglioni, 1838

Rodolfo Baglioni

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera

Rodolfo (o Ridolfo) Baglioni fu un condottiero dell'esercito del Sacro Romano Impero durante le Guerre Italiane del 1542. Nella

Battaglia di Ceresole, comandò la cavalleria leggera fiorentina. Partecipò anche alla Battaglia di Marciano nelle file dell'armata

fiorentino-Imperiale contro Siena. Inviato da Cosimo I fiorentino a sostenere Perugia nella sua resistenza all'assedio papalino, Rodolfo

Baglioni consegnò la città intera a Papa Paolo III tradendo le speranze di libertà dei perugini. Il 3 giugno 1540, presso il convento di

Monteluce, firmò il trattato di resa che permise al feroce Paolo III Farnese di impossessarsi della città e perpetrare stragi, ruberie,

distruzioni (oltre ottanta le torri abbattute, quelle delle famiglie nobili). Le truppe svizzere, fedelissime al papa furono squinzagliate

per la città, autorizzate ad ogni nefandezza. A sancire poi il dominio papale venne costruita la Rocca Paolina, artiglio simbolico che

l'odiato papa volle su Perugia, eretta proprio sulle rovine delle case della famiglia Baglioni.

Baglioni, Rodolfo

(1518-1554)

Dizionario Biografico degli Italiani

BAGLIONI, Rodolfo. - Nacque a Perugia il 1°luglio 1518 da Malatesta e da Monaldesca Monaldeschi di nobile famiglia orvietana.

Nel 1529, allorché Malatesta entrò al servizio della Repubblica di Firenze in lotta contro le forze congiunte imperiali e papali, al B.,

appena undicenne, fu affidato il comando di cinquanta cavalieri con una provvigione di 250 fiorini- Alla morte del padre (1531), il B.

si ritirò nel feudo di Bettona, avendolo Clemente VII bandito da Perugia e dichiarato ribelle. Solo con la morte del pontefice, il B. e il

cugino Giampaolo poterono rientrare nella città difesa da Braccio Baglioni espugnando il palazzo del governatore e uccidendo Cinzio

Filonardi, vescovo di Terracina, vicelegato pontificio. Le truppe inviate da Paolo III, nel 1535, per ristabilire la situazione,

sbaragliarono le forze del B. che, privato di feudi e castelli, entrò al servizio di Alessandro de' Medici. Combatté contro i fuorusciti

fiorentini a Montemurlo, al comando di novecento cavalieri, e assisté poi alla proclamazione di Cosimo a duca di Firenze, come si

osserva in un affresco del Vasari nella sala detta di Cosimo I in Palazzo Vecchio.

Scoppiata nel 1540 tra il papa e Perugia la "guerra del sale", il governo perugino si rivolse al B. per organizzare la difesa.

Il B., cui nel 1538 erano stati restituiti dal pontefice i beni confiscati, sconsigliò il - ricorso alle armi, ma Cosimo I, preoccupato delle

ambizioni espansionistiche di Paolo III, lo convinse a cedere alle pressanti richieste dei Perugini, nonostante le assicurazioni in

contrario inviate al papa. Salutato come un liberatore, il B. entrò a Perugia il 16 maggio 1540. Sebbene la situazione fosse ormai

disperata, il B. concentrò le forze contro le truppe pontificie, che marciavano su Perugia attraverso Ponte San Giovanni, e riuscì a

batterle a Fontenuovo, a Borgo Sant'Antonio e a Monteluce. Mancando però vettovaglie e denari, pattuì di lì a poco col commissario

pontificio Girolamo Orsini la resa della città, effettuatasi il 4 giugno, salvi la vita ed i beni dei cittadini. Il B. indirizzò

contemporaneamente al cardinale Alessandro Farnese una lettera che delinea abbastanza nettamente il suo atteggiamento ambiguo nel

desiderio di non compromettere i buoni rapporti col papa: il che tuttavia non gli valse la conservazione dei feudi.

Tornato al servizio del duca di Firenze, il B. fu inviato nel 1543 a fortificare Volterra e i luoghi vicini, in seguito alla congiura ordita

in Siena dai Salvi per cedere Porte Ercole ai Francesi. Nel 1544 prese parte alla battaglia di Ceresole come capitano generale della

cavalleria che Cosimo de' Medici aveva inviato al campo imperiale contro i Francesi. Sconfitto dal maresciallo Paul de Termes, il B.,

pur essendo ferito, riuscì a ricomporre le schiere, per impedire al vincitore duca d'Enghien di marciare su Milano, e partecipò alla

vittoria su Piero Strozzi avvenuta fra Novi e Serravalle nel giugno 1544. Condusse quindi la cavalleria medicea a Ratisbona, per

unirla alle truppe di Carlo V. Dopo la pace di Crépy, partecipò alla guerra smalcaldica al comando di duecentocinquanta cavalleggeri.

Ritornato in Italia dopo la vittoria imperiale, Giulio III gli affidò l'incarico di occupare Castro. In riconoscimento dei servigi resi,

ottenne finalmente la restituzione dei beni, con breve datato 16 ott. 1551;il 10 novembre ritornò a Perugia e provvide

all'amministrazione dei feudi, che il 7 settembre successivo affidò allo zio, Leone Baglioni.

Passato di nuovo al servizio del duca di Firenze, il B. fu inviato, al momento della sollevazione senese, a Colle Val d'Elsa e a San

Gimignano, allo scopo di prevenire eventuali attacchi delle truppe francesi. Scoppiata nel 1553 la guerra di Siena, restò al servizio del

duca di Firenze, ottenendo, oltre al comando della cavalleria ducale, anche quello delle milizie di Cortona, Arezzo, Montepulciano e

Val d'Arno.

Nel corso della guerra fu a Pisa, poi a Volterra, come comandante della piazza, a Staggia, a Montepulciano, e partecipò alla presa

dell'Aiuola e di Lucignano, avvenuta il 2 luglio 1553. Alla fine dello stesso anno gli fu affidata una parte di primo piano nell'attacco

che contro Siena avrebbero dovuto sferrare le truppe mediceo-imperiali: mentre a Federico da Montauto era affidato il compito di

attaccare dal litorale tirrenico le città di Massa, Grosseto e Castiglion della Pescaia, il B., al comando di tremila fanti, avrebbe dovuto

invadere la Valdichiana, occupare Chiusi, Pienza e Montalcino, quindi unirsi al terzo contingente rimasto nei pressi di Siena agli

ordini del marchese di Marignano. L'azione non ebbe tuttavia successo: il B., attraversata la Valdichiana e tentato invano di

impadronirsi di Pienza, si diresse contro Siena, senza aver potuto occupare alcuno dei luoghi prestabiliti, mentre le sue retrovie

dovevano subire l'attacco degli archibugieri senesi; anche il Montauto fallì la sua missione.

Nel marzo 1554 il B. partecipò all'azione militare organizzata da Ascanio Della Cornia in Valdichiana, Giunto sotto Chiusi, il Della

Cornia tentò di impadronirsi della città col tradimento, ma una spia, Santaccio da Cutignano, ne informò il difensore, Gìovacchino

Guasconi. I franco-senesi attesero che l'esercito mediceo passasse il ponte della Chiana per assalirlo improvvisamente, impedendo,

con l'occupazione del ponte, la ritirata. Durante questo scontro del 24 marzo 1554 il B. rimase ucciso da una archibugiata.

Fonti e Bibl.: A. Sozzini, Diario delle cose avvenute in Siena dai 20luglio 1550ai 28giugno 1555,in Arch. stor. ital.,II(1842), 193,

531, 534, 592; G. Roffia, Narrazione del tradimento fatto da Santaccio da Cutigliano, ibid. pp. 528-536; C. Bontempi, Ricordi della

città di Perugia dal 1527al 1550, a cura di F. Bonaini, ibid.,XVI,2 (1851), passim; La guerra del sale ossia racconto della guerra

sostenuta dai Perugini contro Paolo III nel 1540 tratto dalle memorie di Giacomo di Frolliere,a cura di F. Bonaini, ibid., passim;G.

Canestrini-A. Desjardins, Négociations diplomatiques entre la France et la Toscane,III,Paris 1865, pp. 67, 96, 98, 100, 101, 108,112,

114, 116, 117, 118, 129; G. Spini, Lettere di Cosimo de' Medici,Firenze 1940, pp. 46, 48, 132, 139, 141; G. De Leva, Storia

documentata di Carlo V in correlazione all'Italia,III,Venezia 1867, pp. 504, 5o6; IV, Padova 1881, V. 165; L. de Baglion, Histoire de

la maison des Baglioni,Poitiers 1907, passim; L. Fumi, Ragguaglio della ribellione di Perugia,in Bollett. d. R. Deput. di storia patria

per l'Umbria,XIV(19o8), pp. 69-81; L. de Baglion, Pérouse et les Baglioni,Paris 1909, passim;L. v.Pastor, Storia dei Papi,V,Roma

1914, pp. 196 s.; VI, ibid. 1922, pp. 93, 98; G. Prunai, Ascanio della Cornia e la sorpresa di Chiusi (22-23marzo 1554), in Bullett.

senese di storia patria,n. s., IX(1938), pp. 101, 172; P. Pieri, Il Rinascimento e la crisi militare italiana,Torino 1952, pp. 576, 583,

586; A. D'Addario, Il problema senese,Firenze 1958, pp. 153, 176, 272, 274, 295; L. Bonazzi, Storia di Perugia dalle origini al 186o,

a cura di G. Innamorati, II, Città di Castello 196o, pp. 103, 106, 107, 113, 117, 138-149, 162.

Colonna, Fabrizio

(1450/60 - 1520)

Dizionario Biografico degli Italiani

di FF. Petrucci

COLONNA, Fabrizio. - Nacque con ogni probabilità tra il 1450 e il 1460 da Odoardo, duca dei Marsi, e da Covella (Jacovella) di

Celano.

Nel 1465, alla morte del padre, Ferdinando d'Aragona, re di Napoli, gli confermò insieme ai cinque fratelli il ducato dei Marsi.

Destinato, a detta di tutti i genealogisti, alla carriera ecclesiastica, nel 1481 il C. fuggì di casa per unirsi alle truppe napoletane che

fronteggiavano i Turchi a Otranto. Con l'inizio delle ostilità nella primavera del 1482 fra Venezia alleata di Sisto IV, e gli Este,

sostenuti dal re di Napoli oltre che da Firenze e Milano, il pontefice richiamò al suo servizio i baroni romani al soldo del sovrano

napoletano. Aderirono all'invito soltanto gli Orsini, Mentre la maggior parte dei Colonna, fra cui il C., e i Savelli rimasero nel

Napoletano prima e seguirono subito dopo Alfonso, duca di Calabria, in armi nella Campagna romana. Il 26 ottobre il papa colpì con

la confisca dei beni il C., insieme con due fratelli e il cugino Prospero. Il rovesciamento delle alleanze, che portò alla pace fra il

pontefice e la lega nel dicembre 1482, e il soggiorno in Roma del duca di Calabria come alleato, indussero alla pacificazione i

Colonna e gli Orsini.

Si stipulò un accordo per cui il protonotario Lorenzo, fratello del C., sarebbe rientrato in possesso di Lavinio, purché avesse ceduto il

coontado di Albe e Tagliacozzo a Virginio Orsini, ricevendo da questo la somma di 14.000 ducati. Le trattative per la cessione di

questo contado, che era stato riconfermato dal re di Napoli al C. e ai fratelli con diploma del 15 nov. 1480, si prolungarono per

parecchio tempo, e, mentre Lorenzo era propenso a non rompere le trattative, il C. era contrario ad accettare la cessione del contado.

Nel 1483 il C. fu in Abruzzo per organizzare la difesa delle terre sue e dei fratelli, ma nel gennaio 1484 era di nuovo in arme a Roma

contro gli Orsini. Fallita nei mesi successivi ogni ipotesi di una nuova pacificazione, nonostante che ora il C. fosse disposto a cedere il

contado di Albe e Tagliacozzo, nel maggio fu preso prigioniero Lorenzo, le case dei Colonna furono distrutte e il C. fuggì a Marino,

difendendola strenuamente dagli attacchi delle truppe pontificie, guidate da Paolo Orsini e da Gerolamo d'Estouteville. Nel tentativo

di salvare il fratello, che venne invece ugualmente ucciso dopo cinque giorni, il 15 giugno il C. cedette la rocca della cittadina. Alla

fine di luglio, arresesi Cave, Capranica, Montecompatri, il C. si assoggettò al pontefice e il giorno 29, insieme con Antonello Savelli,

prestò giuramento di fedeltà alla Chiesa nelle mani del camerlengo.

La strenua difesa di Paliano e soprattutto la morte di Sisto IV capovolsero la situazione e, mentre Gerolamo Riario e gli Orsini

abbandonavano il campo precipitosamente, i Colonna, compreso il C., rientrarono a Roma con uno stuolo di armati, mentre le loro

terre nel Lazio tornavano sotto la loro potestà. Il conclave fu rimandato fino a che venne concluso il 25 agosto un accordo fra le varie

fazioni.

Innocenzo VIII non si mostrò sfavorevole ai Colonna, ma già nel marzo 1485 erano risorte le contese. Dopo un tentativo del papa di

interporsi per indurre i contendenti alla pace, cui più palesemente si opposero gli Orsini, in giugno i Colonna e i Savelli intrapresero

una spedizione contro Frascati, dove catturarono Gerolamo d'Estouteville, conducendolo prigioniero a Rocca di Papa. Si portarono

quindi a Nemi, ove era la moglie dell'Estouteville, prendendo prigioniera anch'essa. In questa operazione il C. fu ferito da una freccia.

Dopo questi episodi favorevoli ai Colonna le sorti della guerra parvero rovesciarsi in favore degli Orsini, che avevano preso le difese

degli Estouteville, e Solo il 20 luglio i Colonna furono in grado di riorganizzarsi, dopo un rovescio subito ad opera di Paolo Vitelli. A

questo punto il papa convocò il C. con il cugino Prospero e con Virgilio Orsini, riuscendo a far cessare le ostilità e a farsi consegnare i

castelli.

Poco prima che la ribellione dell'Aquila accendesse la miccia della rivolta dei baroni del Regno contro Ferdinando d'Aragona, che

provocò la guerra fra quest'ultimo, sostenuto da Milano e Firenze, ed il pontefice, alleato di Venezia e di Genova, i Colonna che

avevano combattuto contro gli Estouteville, insieme ai Savelli ed ai Caetani, si strinsero in un patto con questi ultimi e il 5 sett. 1485 il

C. con il cugino Prospero firmò un accordo secondo il quale le due famiglie si promettevano aiuto reciproco e i due Colonna si

impegnarono a non militare se non nello stesso campo di Nicola Caetani. E in effetti, mentre gli Orsini si schieravano con Ferdinando,

gli altri tre furono assoldati dal papa.

Il C. dapprima fu inviato a presidiare l'Aquila, dove era, insieme con Prospero, con Giovanni Savelli e con il legato pontificio quando

scoppiò la rivolta, ma poi fu richiamato nella Campagna romana, ove i Colonna e gli Orsini avevano ripreso la lotta, mentre Alfonso

di Calabria si dirigeva a Roma e Roberto Sanseverino era posto a capo dell'esercito pontificio. Il C. partecipò quindi alla battaglia di

Montorio (7 maggio 1486), che vide l'esercito pontificio comandato dal Sanseverino sconfitto di stretta misura.

Prima e dopo di essa, il C. tentò invano di riconquistare Albe e Tagliacozzo, concesse agli Orsini da Ferdinando. Non riebbe però la

contea neanche alla fine della guerra (11 agosto) e si dovette accontentare di avere in cambio Lavinio. Il papa volle anche che si

giungesse ad una riconciliazione e, ottenuta la consegna delle terre occupate dai Colonna, nominò una commissione di quattro uditori

di Rota per definire le questioni pendenti fra gli Estouteville e i Colonna stessi.

Successivamente il C. tornò ai servizi di Ferdinando d'Aragona, che mostrava di tenerlo in gran conto e nel marzo del 1492 gli mandò

in regalo un cavallo. Nello stesso anno, mentre a Roma era riunito il conclave successivo alla morte di Innocenzo VIII, il re ordinò al

C. e al cugino Prospero di avvicinarsi discretamente all'Urbe e di tenersi a disposizione del cardinale Della Rovere.

Ritiratosi quest'ultimo nel castello di Ostia, dopo l'elezione di Alessandro VI, il C. prese posizione in suo favore, ma nella primavera

fu richiamato da re Ferdinando nei suoi feudi napoletani, mentre il papa, Milano e Venezia si stringevano in lega.

Nel febbraio del 1494 erano in atto le trattative per la riconferma della condotta del C. e del cugino. Alfonso II, successo al padre un

mese prima, si diceva deciso ad averli ambedue o almeno uno al suo servizio, mentre anche Ludovico il Moro era desideroso di

assoldarli. Il C., allora a Napoli, pareva propenso a porsi agli stipendi dell'Aragonese, ma nel maggio gli ambasciatori di Carlo VIII a

Roma lo assoldarono insieme col cugino Prospero Colonna. Il mese prima il C. si era interposto con successo, dopo la fuga del card.

Della Rovere in Francia, fra il papa e i difensori del castello di Ostia; il che gli era valso l'acquisto di Grottaferrata.

Mentre Carlo VIII discendeva trionfalmente l'Italia, il C. e il cugino posero il campo vicino Frascati con 4.000 uomini e 600 cavalli. Il

18 settembre il C. assaltò il castello di Ostia, occupandolo in nome del re di Francia. Il 6 ottobre il pontefice intimò al C. e agli altri

baroni romani partigiani dei Francesi di tornare all'obbedienza entro sei giorni. Naturalmente nessuno di loro si presentò e Alessandro

VI fece distruggere le case dei Colonna. Nella città i due cugini tornarono soltanto con Carlo VIII, quando questi entrò nell'Urbe

l'ultimo giorno del 1494. Prima di riavviarsi verso il Regno, il re inviò il C. in Abruzzo, dove i Francesi furono accolti dalla

sollevazione dei contadini contro gli Aragona. Dopo l'ingresso di Carlo VIII a Napoli (22 febbr. 1495) al C. fu resa la contea di Albe e

Tagliacozzo, da lui preventivamente occupata.

Mentre stava terminando la breve avventura del sovrano francese in Italia e questi ripassava per Roma ai primi di giugno del 1495. il

C. era al suo seguito, ma molto probabilmente non fu presente alla battaglia di Fornovo (5-6 luglio). Il 5 agosto era in Abruzzo e

militava ancora nelle file francesi. Fu probabilmente nel mese successivo che si pose al soldo di Ferrandino.

Era a Napoli presso il re, quando il 10 ottobre questi affrontò il d'Aubigny, prima che i Francesi si rinchiudessero a Gaeta. Il 20

ottobre il sovrano francese dichiarava il C. decaduto dalla contea di Albe e Tagliacozzo, che passava a Virginio Orsini. Nel gennaio

1496 il C. combatteva davanti a Gaeta contro il presidio francese con centoventi uomini d'arme, trecento svizzeri e molti fanti, agli

ordini del principe di Altamura, Federico d'Aragona. Nel marzo era in campo contro Marzano e Conca e davanti a Pietra Melara il

principe Federico, chiamato a Napoli, gli lasciò il comando dell'esercito ed egli conquistò il castello della cittadina. Si preparò quindi

ad affrontare Virginio Orsini, che nel Regno sosteneva i Francesi. Nell'aprile. il C. assolse all'incarico di condurre a Foggia, ov'era il

re, seicento tedeschi, che erano a Troia; costoro però non vollero ubbidirgli e, presa la via di Nocera, vi incontrarono l'esercito

nemico, che li annientò. Dopo aver partecipato nel giugno-luglio al decisivo vittorioso assedio di Atella, il C. nell'agosto fu di nuovo

utilizzato contro Gaeta. Il 10 sett. 1496 era all'Aquila, che ridusse sotto il dominio degli Aragonesi.

Intanto Alessandro VI, che subito dopo il ritiro di Carlo VIII aveva infierito contro i Colonna, confiscando al C. la rocca di Ardea, con

tutta l'artiglieria che conteneva, nella sua avidità di arricchire i figli si era volto contro gli Orsini, di cui nel giugno aveva confiscato

tutti i beni. Il 26 ottobre il papa celebrò, dopo la decisione di iniziare una spedizione guidata dal figlio Giovanni e da Guidubaldo da

Montefeltro contro i baroni romani suoi nemici, una messa cui era presente anche il C., postosi al suo servizio. In breve caddero nelle

mani dell'esercito pontificio Anguillara, Formello, Cesano, Campagnano, Sacrofano, Blera, Bassano di Sutri, ma resistette Bracciano

e il 23 genn. 1497 avvenne la battaglia di Soriano, che vide i Pontifici - ed il C. - nettamente sconfitti dagli Orsini. Tornato

evidentemente al servizio degli Aragonesi, nell'aprile il C. ebbe da re Federico l'incarico di ricondurre all'Aquila i fuorusciti.

L'8 dello stesso mese il sovrano, alla cui incoronazione il C. avrebbe di lì a poco assistito, gli concesse la riconferma della contea di

Albe e Tagliacozzo, la baronia di Valle Roveto con il castello di Capistrello ed inoltre una pensione annua di 6.000 ducati, con

l'obbligo di mantenere quaranta soldati al suo servizio.

A metà agosto però riprese la lotta fra gli Orsini, desiderosi di vendetta, ed i Colonna; i Conti, infatti, partigiani degli Orsini,

occuparono allora Torre Mattia, riaccendendo la miccia fra le due fazioni. Dopo un fallito tentativo di riconciliazione fatto dal papa

nel gennaio 1498 i Colonna, con alla testa Fabrizio e Prospero, riconquistarono Torre Mattia e Zancato, misero a sacco Segni,

Gavignano, Valmontone, Ariccia. La lotta culminò con la vittoria dei Colonna nellabattaglia di Palombara (12 aprile). L'8 luglio 1498

le due parti, addivennero ad un altro patto diconcordia; furono restituite le terre conquistate da una parte e dall'altra e fu eletto arbitro

per l'assegnazione della contea di Albe e Tagliacozzo Federico d'Aragona, il quale il 3 febbraio dell'anno dopo l'assegnò al Colonna.

Dopo la conquista del Milanese da parte di Luigi XII e la conclusione del minaccioso trattato di Granada (11 nov. 1500), la spedizione