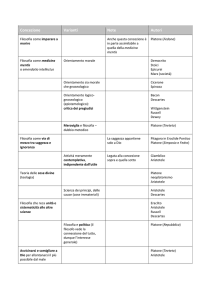

Umberto Curi

Prolegomeni

per una popsophia

POPSOPHIA KULTUR

Civitanova Marche 2011

Umberto Curi

Prolegomeni

per una popsophia

È vietata la riproduzione totale e parziale del contenuto

della pubblicazione senza autorizzazione

Progetto Grafico

Riccardo Ruggeri

Prima edizione luglio 2011

© PK - PopsophiaKultur

POPSOPHIAKULTUR

Finito di stampare dalle Grafiche Fioroni

nel luglio 2011

Civitanova Marche 2011

Nelle sue origini, e nel suo statuto più proprio, la filosofia è popsophia. Anzi: se vuole davvero restare fedele alla sua ispirazione iniziale,

e intende valorizzare ciò che peculiarmente la caratterizza, rispetto ad

altre attività intellettuali, la filosofia non può essere altro che pop-sophia.

Proviamo a liberarci, magari anche solo provvisoriamente, dallo stereotipo deformante, col quale ci è stata proposta la ricostruzione della

genesi della filosofia nel mondo greco. E proviamo, invece, a recuperare

(in ciò aiutati da autori, per altri versi fra loro lontani, come Martin

Heidegger, Michel Foucault, Pierre Hadot) la genuinità di una interrogazione razionale che nulla aveva di astrattamente accademico o di

intellettualistico, e che si immedesimava piuttosto con un’attitudine

generale, con un modo di vita.

La filosofia nasce pop. I primi filosofi erano, in realtà, sophoi, e cioè

sapienti, e tali erano considerati dai loro contemporanei e concittadini non già perché coltivassero lo studio di una disciplina particolare,

distinta dalle indagini “naturalistiche”, ma perché vivevano nella loro

comunità come soggetti impegnati a far prevalere la riflessione razionale, rispetto all’ignoranza, alla superstizione o all’idolatria. Da questo

punto di vista, non soltanto la filosofia delle origini non ha nulla a che

fare con l’immagine di un sapere astratto, rigorosamente regionalizzato,

coltivato da santoni avulsi dal contesto sociale - come tanta manualistica si ostina a voler accreditare - ma coincide piuttosto con un modo

di essere presenti nella società di riferimento come coscienza critica, intenta a scandagliare i diversi aspetti della realtà fisica e sociale. Al centro

di questo approccio, secondo il quale dunque la filosofia è un modo di

vita, anziché una forma istituzionalizzata di conoscenza, vi sono i due

“oggetti” sui quali si concentra l’indagine dei pensatori arcaici: la physis

e la polis. Come dovrebbe essere ormai essere assodato (ma non si direbbe lo sia, stando a tanta pubblicistica accademica), la physis è concepita

non già come quella “parte” o “settore” della realtà, identificabile con

la natura naturalisticamente intesa. Essa è piuttosto il tutto dell’ente, e

dunque tutto ciò che è, di cui si indaga la genesi, si analizzano le forme,

si scruta il dinamismo.

4

5

E dunque Anassimandro e Eraclito, Parmenide e Anassagora sono

certamente physici o physiologoi (come li definisce Aristotele), ma non

perché limitino programmaticamente la loro indagine alla natura in

senso fisico, bensì perché si interrogano sulla totalità di ciò che si presenta davanti a noi, e che i pensatori arcaici chiamavano appunto physis.

Ancora più decisiva la precisazione relativa alla polis. Le vicende esistenziali dei primi filosofi - si pensi a Talete e Pitagora, ad Eraclito ed Empedocle - e più ancora il loro stesso pensiero, restano incomprensibili

se sganciate dal modo in cui essi hanno agito nella polis. Poli-tica, per

quei sophoi, non è un campo di attività tecnicamente definito, distinto

e autonomo, rispetto ad una presunta vita civile pre- o a-politica. Intensivamente politico - perché sempre riferito al contesto della polis - è quel

modo di vita, quell’attitudine concreta, secondo la quale il saggio non

può che rapportarsi, magari anche in maniera virulentemente polemica,

con coloro che assieme a lui formano quella comunità organica che è la

polis. Ma vi è un’ulteriore precisazione preliminare da fare, onde chiarire

meglio il contesto originario nel quale gradualmente si afferma ciò che

verrà poi chiamato filosofia.

L’impiego dell’espressione “filosofia presocratica”, per alludere al

pensiero dei personaggi che cronologicamente precedono Platone, è

sbagliata e gravemente fuorviante non solo nell’aggettivo, ma anche e

forse ancor di più nel sostantivo. Già nel saggio sulla “parola di Anassimandro”, compreso negli Holzwege, Heidegger aveva notato che il termine “presocratico” impiegato da Hermann Diels (o l’analogo “preplatonico”, coniato da Nietzsche), doveva essere considerato abusivo, dal

punto di vista filologico e storiografico, poiché riconduceva impropriamente a Socrate (o a Platone) una ricerca intellettuale che si sviluppa

lungo circa due secoli, ovviamente di per sé del tutto ignara di quanto

verrà poi affermato da Socrate o da Platone. Ma ancor più deformante è

l’uso di un termine - philosophia - che viene utilizzato per la prima volta

nella sua accezione “tecnica”, vale a dire nel modo col quale esso ricorre

nella tradizione culturale occidentale da Platone e fino ai giorni nostri,

soltanto nei Dialoghi platonici.

Di “filosofia” avrebbe parlato per la prima volta - come ottusamente

ripetono legioni di pseudostudiosi - Pitagora. Con questa affermazione, desunta da una testimonianza indiretta di Diogene Laerzio, vissuto

quasi settecento anni dopo il Samio, si ignorano tre dati fondamentali.

Il primo consiste nel fatto che, per sua scelta (come, peraltro, Talete

e Socrate) Pitagora non ha scritto nulla, sicché il conio del termine

“philosophia” si riferirebbe semplicemente ad un uso orale del termine,

tramandato da una fonte che sopravviene ben sette secoli più tardi. Il

secondo riferimento riguarda la consuetudine, ampiamente diffusa nel

mondo greco arcaico, ad attribuire a figure semileggendarie di protoi

euretai, o “primi inventori”, le “scoperte” più diverse. E come Prometeo

e Palamede, anche Pitagora è annoverato fra i personaggi accreditati,

ma senza alcun fondamento che non sia l’alone mitico da cui sono circondati, di aver “inventato” le innovazioni più mirabolanti - in questo

caso la “filosofia”. Ancor più decisivo un terzo dato di fatto. È intuitivo,

e perfino elementare, notare che, ove davvero il Samio avesse per primo

introdotto il termine philosophia, ne troveremmo attestazioni in altri

autori coevi o immediatamente successivi. Ebbene, una sia pur sommaria esplorazione delle fonti letterarie del VI e del V secolo a.C. testimonia in maniera incontrovertibile non solo né semplicemente l’assenza di

questo termine, ma addirittura indica che esso ricorre con un significato

del tutto diverso da quello che assumerà con e dopo Platone. In Eraclito, ad esempio, i philosophous andras, gli “uomini filosofi”, sono caratterizzati come “indagatori di moltissime cose”, con una connotazione

indubitabilmente spregiativa, visto che, secondo le parole dell’Efesio, “il

sapere molte cose non insegna ad avere intelligenza”. Mentre successivamente, in Erodoto, Tucidide e fino ad Isocrate, il sostantivo philosophia, e il verbo philosophein, stanno a indicare un generico “amore per

la cultura”, una disposizione intellettuale protesa verso la conoscenza,

senza alcuna connotazione specifica, quale è quella che troveremo nei

Dialoghi, e che poi assurgerà a vero e proprio contrassegno “disciplinare” con Aristotele. Si può allora motivatamente concludere che, in tutto

il periodo arcaico, non si trova traccia del termine philosophia, se non in

6

7

una accezione irriducibile a quella platonico-aristotelica. Inoltre, è possibile individuare negli scritti dell’Ateniese il primo esplicito impegno a

descrivere le caratteristiche peculiari di quella specifica forma di attività

intellettuale che, da quel momento, sarà chiamata “filosofia”.

Cosa emerge dalla ricognizione fin qui compiuta? Cosa essa ci

“dice”, per quanto riguarda il significato della “pop-sophia”? Molto

schematicamente, si possono fissare due punti salienti. Anzitutto, risulta evidente che, nella sua forma aurorale, nei testi dei pensatori arcaici,

e dunque prima ancora di essere “battezzata” col nome che assumerà

successivamente, la filosofia nasce e si diffonde non come una forma

di sapere tecnicizzato, ma come un modo di vita, e più specificamente

come un modo di stare nella polis, e come una forma di interrogazione

di quel “tutto” che si esprime col termine physis. Essa nasce, dunque,

davvero come filosofia popolare, non già perché si distingua e si contrapponga rispetto ad un sapere “alto” o più sofisticato, ma perché essa si

sviluppa nella relazione vitale con i problemi presenti in una comunità.

Il secondo aspetto che merita di essere sottolineato riguarda la seconda

fase del processo storico a cui ci stiamo riferendo, quello nel quale la

filosofia in senso specifico assume la sua peculiare configurazione. Al di

là delle molte “definizioni” offerte nei Dialoghi (“amore per la contemplazione della verità”, “metaxy tra ignoranza e sapienza”, “amore per il

bello”, “esercitarsi a morire”, ecc.) - anzi, proprio riflettendo sul significato di queste definizioni - è possibile rilevare che, in particolare in

Platone, pur assumendo uno statuto in qualche modo “tecnicizzato”, la

filosofia conserva almeno una fra le caratteristiche fondamentali dell’indagine arcaica. Essa si genera, infatti, e si alimenta di ciò che l’Ateniese

chiamava il thauma, vale a dire quella sorta di mysterium tremendum et

fascinans, quella condizione emotivo/affettiva in cui lo stupore si congiunge al timore, che resta all’origine del filosofare. In altre parole, anche nel fondamentale passaggio concettuale della riflessione platonica,

la filosofia conserva, e per certi aspetti ulteriormente valorizza, il nesso

vitale con la physis e la polis che abbiamo individuato nella sua “preistoria” arcaica.

Un discorso diverso si dovrebbe fare in riferimento a ciò che accade

con e dopo Aristotele, allorché la filosofia assume la configurazione canonica di una forma di sapere, distinto rispetto ad altre forme di conoscenza (le epistemai), e tuttavia anch’essa provvista di una ben definita

struttura paradigmatica e di una propria specifica metodologia. Il consolidamento di questa accezione “disciplinare” della filosofia - maturato

non casualmente nel contesto di attività di scuole, come l’Accademia e il

Peripato - condurrà gradualmente alla costituzione della filosofia come

un sapere altamente tecnicizzato, in quanto tale spesso remoto rispetto

ad ogni declinazione popolare. Il culmine di questo processo può essere

individuato nell’epoca contemporanea, dove la filosofia compare come

“materia” di insegnamento, o come settore disciplinare, con una spiccata configurazione autoreferenziale. Senza tuttavia dimenticare che,

proprio nel cuore del Novecento, a questa variante “accademica” della

filosofia, isterilitasi come lavoro storiografico fine a se stesso, fa riscontro una riscossa della filosofia come rilancio di una ricerca che dalla vita

trae alimento e alla vita costantemente ritorna, come radicale interrogazione sul “senso”. Una filosofia che recupera, dunque, il suo non potere

essere altro che pop-sophia.

8

9

2.“Mythos e logos sembrano costituire un’opposizione - di cui si è

erroneamente discusso fin troppo - per il semplice fatto che nel poetare

e pensare dei Greci sono lo stesso… Finché si cerca di capire il mythos

con l’aiuto della ‘mitologia’ ci si comporta come colui che tenta di attingere acqua con un setaccio”. (M. HEIDEGGER, Parmenide, ed. it. a

cura di F. VOLPI, Milano1999, p. 140). Per approfondire il significato

dell’assunto espresso da Heidegger, proviamo a riferirci ad un passo abitualmente trascurato o misinterpretato - del dialogo platonico intitolato a Protagora.

Socrate ha accompagnato il giovane amico Ippocrate a casa di Callia, nella quale è ospite il vecchio sofista. A lui il filosofo domanda quale

sia il contenuto del suo insegnamento. Di fronte alla risposta di Protagora - “insegno l’arte politica” - Socrate formula essenzialmente due

obiezioni, che si ritrovano anche nel contesto della Politeia. Anzitutto,

è difficile considerare la politica assimilabile alle altre arti, e dunque

ritenere che essa sia insegnabile, visto che anche i politici più celebrati

non riescono a trasmetterla ai loro figli.

In secondo luogo, mentre nella assemblee in cui si discute del modo

in cui costruire case o fabbricare navi, l’opinione espressa rispettivamente dagli architetti o dagli ingegneri navali è accolta senza discussioni

da tutti i presenti, se l’argomento della discussione è come governare

una città - a cui dovrebbe essere appunto rivolta la politikè techne, ove

una simile arte davvero esistesse - nessuno può rivendicare di saperne

più degli altri, o di essere comunque di principio più accreditato. Di

conseguenza, per poter essere creduto nella sua pretesa di saper insegnare a comportarsi con senno, tanto nelle faccende domestiche, quanto

nelle cose che riguardano lo Stato, il sofista dovrà dimostrare che l’arte

politica è un’arte ed è insegnabile.

Nella drammaturgia del dialogo platonico, questo snodo risulta essere evidentemente molto significativo. Incalzato da Socrate, Protagora

dovrà offrire una risposta che appaia davvero convincente, e che valga

ad allontanare il sospetto - insinuato indirettamente dal filosofo - secondo il quale, affermando di insegnare l’arte politica, il sofista stia semplicemente millantando di possedere un sapere inesistente. Di qui allora la

necessità di seguire con estrema attenzione l’articolazione della risposta

protagorea, il cui rigore e la cui capacità persuasiva saranno dunque

fondamentali per sfuggire alle insinuazioni del suo interlocutore.

Il primo passo compiuto da Protagora, nell’agon provocato da Socrate, consiste nell’assumere l’iniziativa, rivolgendo a sua volta una domanda a coloro che con lui stanno interloquendo. Accettando la sfida, il

sofista propone infatti preliminarmente un interrogativo fondamentale:

mython legon epideixo e logo diexelthon? - “preferite che lo dimostri me-

diante un racconto, oppure attraverso un ragionamento?”. Riflettendo

con la necessaria attenzione sul quesito posto dal personaggio eponimo

del dialogo, si può qui cogliere uno spunto di grande rilievo speculativo.

Ciò intorno a cui Protagora interpella i suoi interlocutori non è, infatti,

una mera questione di “stile”, ma qualcosa che ha a che vedere con lo

statuto epistemologico della filosofia in quanto tale. Egli ritiene, infatti,

che sia possibile epideiknymi - e cioè dimostrare - in due modi diversi,

ma sostanzialmente equivalenti. Attraverso l’argomentazione logica del

logos, ovvero raccontando un mythos.

La prima modalità, quella che è più familiare, che corrisponde maggiormente a ciò a cui abitualmente associamo il concetto di “dimostrazione”, è il logos, il ragionamento astratto, nel quale risuona il raccogliere, e dunque il calcolare, che è proprio del verbo leghein. L’altra forma

è quella del mythos - non narrazione fantastica destituita di verità, ma

racconto, narrazione, il cui contenuto non è e non può essere giudicato

pregiudizialmente né vero né falso, poiché si dovrà valutarne volta per

volta l’attendibilità. Tra queste due modalità, stando alle parole del sofista, non si dà alcuna differenza di “grado” o di affidabilità, poiché anzi

esse sono proposte come perfettamente equivalenti, entrambe capaci di

sostenere una dimostrazione.

Non deve sorprendere l’indistinzione implicitamente riconosciuta

da Platone fra il logos e il mythos, vale a dire tra due termini abitualmente considerati nettamente differenti, se non proprio mutualmente

incompatibili (si veda anche Fedone, 61 b). Una pur succinta ricognizione della “storia” di queste parole è infatti in grado di mostrare che

per un lungo periodo, fra Omero e la prima metà del IV secolo a.C.,

unitamente a rhema e epos, essi appartengono alla “famiglia” dei lemmi

greci indicanti la “parola” o il “discorso”, senza che sia possibile rilevare

diversità rilevanti dal punto di vista del significato. Qualche sfumatura

di differenza - molto lontana da ciò che ci si attenderebbe - può semmai essere segnalata risalendo alla presumibile radice etimologica dei

termini.

Difatti, derivando dal verbo leghein, che vuol dire porre attenzione,

10

11

ponderare, e quindi anche raccogliere, logos è la “parola” nel senso di ciò

su cui si è riflettuto, e che può essere usato per convincere. Al contrario,

mythos indica la “parola” in un senso del tutto oggettivo, come equivalente di “storia”, come riferimento a ciò che è accaduto, ovvero come

“discorso” investito di una particolare autorità.

Ne sono testimonianza diversi luoghi omerici, e in particolare una

circostanza troppe volte trascurata, e cioè il fatto che i discorsi pronunciati da Priamo, paradigma di autorità regale, presentato dal poeta

come “venerando e terribile”, sono detti mythoi, mentre i discorsi di

Ulisse, scaltri e contorti, finalizzati per lo più all’inganno, sono qualificati come logoi. Se ne desume che, in origine, mythos indicava ciò che è

effettivamente e storicamente vero, ciò che è stato raccontato, ma proprio per questo nella sua essenza resta perennemente vero, al di là dello

scorrere del tempo. In conclusione, riferendosi ai quattro termini greci

principali per indicare la parola, si può affermare che rhema (da rheo =

scorro), designa propriamente la parola “che sgorga dalla bocca”, epos

(come il latino vox) è la parola come sonorità vocale, il discorso nella sua

successione, logos è la parola nel senso di ciò che è pensato, espressione

dell’intelletto che calcola, mentre mythos è la testimonianza immediata

di ciò che è stato, è e sarà, insomma il discorso nella sua oggettività.

Affinché il dominio del mito si delimiti rispetto ad altri, e si giunga

alla separazione e poi alla contrapposizione fra mythos e logos, è stato

necessario un percorso complesso, fra il VII e il IV secolo a.C., che

ha condotto a scavare nell’ambito dell’universo mentale dei Greci una

molteplicità di distanze, fratture, tensioni interne. Erodoto usa per la

prima volta la parola mythos non per indicare semplicemente una “storia” o un “racconto”, ma specificamente per alludere a quelle storie che

sono inattendibili. Ancora più esplicitamente, Tucidide distingue fra la

storia (historia) da lui narrata con pretese di verità, da ciò che invece è tò

mythodes, la narrazione non necessariamente vera. Il culmine di questo

percorso si raggiunge in Platone (il quale peraltro continua ad usare

il verbo mythologhein, vale a dire la sintesi fra mythos e logos), con la

distinzione netta fra i mythoi, che sono bugie, e i logoi, che sono invece

discorsi razionalmente dimostrabili.

D’altra parte (come emerge nitidamente dal passo del Protagora fin

qui commentato), in Platone la distinzione netta fra logos e mythos non

soltanto resta sostanzialmente a livello di enunciazione, ma è soprattutto “materialmente” contraddetta dall’assiduo riferimento ai mythoi in

chiave strettamente filosofica. Si deve anzi riconoscere che tutti i principali nodi teorici della ricerca platonica sono espressi anche - e spesso

soltanto - attraverso la narrazione di un mythos. Per concludere questo

sintetico excursus (che non è, né vuol essere, meramente terminologico),

si può allora affermare che quando il sofista domanda in quale forma a

lui si chieda di dimostrare che l’arte politica sia veramente una techne,

ponendo l’equivalenza tra logos e mythos egli non fa altro che “ricordare”

la storica consanguineità fra i due termini, e insieme la possibilità di

distinguerli, senza tuttavia presupporre la “verità” del primo e la “falsità”

del secondo, ma unicamente in base a differenti contesti semantici.

Tutto ciò emerge con chiarezza anche maggiore dal prosieguo del

dialogo platonico. Poiché alla domanda posta da Protagora (“preferite che lo dimostri attraverso un racconto, o mediante il ragionamento?”), i suoi interlocutori rispondono invitandolo a scegliere ciò che a

lui sembra più opportuno, il sofista dichiara di ritenere “più piacevole”

[chariesteron] procedere mython léghein - “narrando un racconto”. Pressochè equivalente sul piano di quella che si potrebbe definire la potenza

“dimostrativa” dell’epideiknymi, logos e mythos si differenziano invece

sul piano della charis, poiché il secondo risulta molto più carico di tale

qualità, rispetto al primo. Non nella dimostrazione, ma nella charis, va

dunque rintracciato l’aspetto realmente differenziale fra le due “parole” - privo di qualunque risonanza emotivo/sentimentale il logos, tanto

quanto sotto questo profilo sovrabbondante il mythos.

La charis. Nella sua accezione originaria, questo termine rimanda

ad una dimensione nella quale si mescolano una pluralità di significati,

tutti comunque riconducibili a diverse declinazioni del piacere. Godimento e bellezza, grazia e diletto, rispetto e gioia, benevolenza e merito

- il tutto convergente in uno stato dell’animo, in quella che potremmo

12

13

3. Protagora ritorna come protagonista - in questo caso, assente anche nella prima parte del Teeteto. Socrate e il suo giovane interlocutore si stanno interrogando sullo statuto della scienza. Al centro della

discussione è la tesi del sofista, secondo la quale la scienza coinciderebbe

con la sensazione. Rifiutando di accogliere tale identificazione, Socrate

vorrebbe far emergere le aporie insuperabili connesse con quell’assunto

e con la dottrina “segreta” di Protagora, tendente ad affermare il divenire universale. La ricerca avviata procede con difficoltà, visto che

gli interlocutori stentano a definire punti stabili che siano da entrambi

condivisi.

Nel contesto di questo dialogo, si collocano due passaggi, tanto

famosi, quanto per lo più incompresi o travisati. Nel primo di essi,

Socrate rivendica di possedere e saper usare quella stessa arte che sua

madre aveva esercitato, vale a dire la techne maieutike. Anch’egli, come

Fenarete, è in grado di far partorire i giovani, utilizzando la medesima

tecnica. Ciò perché, come nel caso delle donne partorienti, anche coloro ai quali Socrate applica la sua arte, “patiscono [paschousin] le stesse

pene… e hanno le doglie [odinousin] e giorno e notte sono pieni di difficoltà [aporias] molto più delle donne”. Ciò che accomuna coloro che

sono sul punto di procreare - nel corpo o nell’anima - è dunque il patire,

il sopportare il dolore, il ritrovarsi in aporia. La generazione del nuovo

presuppone la sofferenza. Condizione indispensabile per generare è essere

affetti da patimenti (per l’analogia, e insieme la distinzione, fra partorire

nel corpo e partorire nell’anima, si veda anche Simposio, 206 c - 207 a).

Da notare che le pene subìte - dalle partorienti e dai giovani alla

ricerca della verità - non scaturiscono da circostanze occasionali o

estrinseche, ma sono piuttosto il risultato di una attività (per l’esattezza,

di una techne) esplicitamente finalizzata a provocarle. Come lo stesso

Socrate afferma, infatti, “il potere della mia arte [e eme techne dynatai]

consiste proprio nel suscitare [egheirein] e nel far cessare [apopauein]

questo travaglio [tauten… odina]”. Il compito del filosofo, il quale intenda coinvolgere anche altri nel processo di generazione della verità,

non consiste nel mettere tra parentesi o cancellare la sfera dell’emotività, abitualmente giudicata irrazionale, o almeno extrarazionale. Esso

consiste, invece, nel favorire l’instaurazione di una condizione in senso

lato patetica, nella convinzione che solo da essa potrà risultare il nuovo.

Non vi è dunque nulla di “pacifico” nell’arte praticata da Socrate.

L’immagine della maia, alla quale egli avvicina il proprio modo di agire,

non evoca uno scenario edulcorato e melenso, quale è quello abitualmente accreditato, nel quale la levatrice agisca “dolcemente” nei confronti della partoriente. Al contrario, come è peraltro caratteristica del

mondo greco arcaico e classico, la scena del parto è di per sé massimamente cruenta, del tutto paragonabile a quella di un campo di battaglia.

Al punto da poter affermare (come fa la protagonista della Medea euripidea) che “meglio combattere mille battaglie che partorire una volta

sola” (vv. 250-251). Collegare - e non solo “metaforicamente” - l’esercizio della filosofia all’arte ostetrica, significa allora sottolineare il nesso

che geneticamente stringe il dolore alla conoscenza.

Non soltanto, allora, la filosofia non è il contrario di quello che

si potrebbe definire come l’ambito degli affetti e delle passioni. Da

esso, piuttosto, essa trae alimento, perché precisamente il pathos - sorto

spontaneamente, o più spesso indotto dall’ “ostetrico dell’anima” - è

14

15

chiamare una condizione affettiva, caratterizzata principalmente dal

provare piacere. Con una ulteriore specificazione. Soprattutto nell’equivalente latino gratia, la charis è ciò che viene dato o ricevuto in cambio

di nulla, ciò che si sottrae alla logica dello scambio, ciò che esprime

l’unilateralità del dono. Chiariesteron è dunque quel discorso che - pur

dimostrando - genera anche quel piacere che si sottrae ad ogni calcolo,

ad ogni logos. La dimostrazione che si esprime mediante il racconto ha

dunque anche la caratteristica supplementare di essere accompagnata

dall’affettività di un intenso piacere.

ciò che è in grado di far partorire coloro che siano alla ricerca della

verità. Spingendo il ragionamento alle sue conseguenze estreme, ma

anche più rigorose, si potrebbe affermare che, nel suo statuto originario e più genuino, la filosofia non si costituisce affatto come esercizio

“puramente” razionale, scevro da ogni componente emotiva, secondo

uno stereotipo malauguratamente largamente accreditato, poiché essa

al contrario è inscindibilmente connessa all’ampia gamma di significati

riconducibili alla sfera del pathos. L’arte, della quale Socrate rivendica

il possesso, è dunque un’arte che, al fine di consentire la generazione,

induce sofferenza.

D’altra parte, che la sofferenza [pathos] possa produrre conoscenza

[mathos] è convinzione che affiora ripetutamente in numerosi testi del

mondo greco arcaico e classico. È quanto afferma Eschilo, ad esempio,

in riferimento ad un personaggio costretto a sperimentare su se stesso

gli insegnamenti derivanti dal dolore. Ricapitolando la vicenda che ha

condotto Agamennone a guidare le milizie achee nella guerra di Troia,

il coro attribuisce a Zeus il grande merito di aver condotto l’uomo ad

essere saggio, «stabilendo che avesse valore ton pathei mathos, imparare

attraverso la sofferenza». Il pathos è dunque il tramite di un’esperienza

che conduce verso un arricchimento della conoscenza, come già aveva

solennemente affermato Erodoto, sostenendo che ta pathemata mathemata - le sofferenze sono connesse alle conoscenze, le sventure producono

insegnamenti.

Questo stesso perimetro concettuale, delimitato dal rapporto indissolubile fra il dolore, come forma determinata del patire, e la conoscenza, e dall’evocazione di uno scenario genetico, connesso cioè alla

genesi del nuovo, si ritrova nel Teeteto poco più avanti, nel contesto

della celebre descrizione genealogica della filosofia. Il discorso si fa, a

questo punto, ancora più preciso, ancora meno suscettibile di equivoci.

Dopo aver infatti individuato nella capacità di suscitare il pathos ciò

che è proprio dell’arte da lui esercitata, ora Socrate specifica di quale

peculiare forma di pathos si tratti. “Questo pathos” è proprio del filosofo: il thaumazein. E la filosofia non ha altro principio [arché] che non

sia questo. Né si può dire che malamente abbia descritto il processo di

genesi [ou kakos ghenealoghein] colui che ha indicato Iride quale figlia di

Taumante” (Teeteto, 155 d, 2-5).

Da notare, anzitutto, che in questo fondamentale passo platonico

arche e ghenesis, il principio e l’origine, l’inizio in senso eziologico, e il

cominciamento in senso temporale, finiscono per coincidere. Di conseguenza, la filosofia non solo comincia col thaumazein, ma - ciò che

più conta - da esso trae origine. Essa dunque deriva - in ogni senso - da

quella forma specifica di pathos che si esprime col verbo tratto dal sostantivo thauma.

Come accade fin troppo frequentemente, anche nel caso della traduzione di questo pregnante termine greco i risultati sono per lo più

fuorvianti. Nella quasi totalità dei casi, infatti, thauma è reso con “meraviglia”, vale a dire con una fra le molte dimensioni che si condensano

nell’originale greco. Secondo questa accezione, ad esempio, ritroviamo

il termine non solo nel passo del Teeteto qui esaminato, ma anche nel

brano, per molti aspetti parallelo, che apre la Metafisica di Aristotele, là

dove si afferma che “gli uomini furono mossi a filosofare dal thaumazein”. In entrambi i casi, l’“idealista” Platone e il “realista” Aristotele

(per usare generalizzazioni che sono palesemente insostenibili, e che

sono invece ancora largamente diffuse) individuano l’arche del filosofare nel thauma. Poiché allora, stando a Platone e allo stesso Aristotele, il

filosofare si genera da quella forma specifica di pathos che si compendia nel termine thauma, diventa allora necessario cercare di capire bene

quale ne sia il significato.

Thauma vuol dire certamente anche meraviglia. Ma se ne tradirebbe

la polivalenza semantica, rendendo del tutto arbitraria la traduzione,

ove se ne cancellasse l’altro significato, quello per così dire emotivamente “negativo”, per il quale thauma è ciò che incute paura, che suscita sgomento. Ne abbiamo una testimonianza incisiva nel libro IX

dell’Odissea, la dove, descrivendo Polifemo, Omero ne parla come di

un thaum’etetykto pelorion, un “mostro che incute paura” (v. 190). Ma

una conferma indiretta è desumibile anche da alcuni passi dei Vangeli

16

17

sinottici, in particolare nell’episodio in cui Gesù è tratto di fronte a

Pilato. Il fatto che il Nazareno non risponda alle domande poste suscita

nel governatore romano uno stato d’animo descritto col verbo thaumazein, alludendo con ciò non solo, né soprattutto, ad una generica

“meraviglia”, quanto piuttosto a quel turbamento che Pilato peraltro

dimostrerà anche in seguito di provare di fronte alla figura del Cristo.

Insomma, si può affermare che il sostantivo thauma, e il verbo thaumazein, appartengono alla stessa famiglia semantica di un altro termine

ben noto ai filosofi, quale è deinos - il termine impiegato da Sofocle

per indicare ciò che maggiormente appare tremendo, e da Platone (e,

prima di lui, da Omero, in riferimento a Priamo) per affermare fino a

che a punto a lui Parmenide appaia aidoios kai deinos, degno di rispetto

e insieme tremendo.

Fondamento del filosofare, suo inizio e cominciamento, sua arche e

ghenesis, ciò da cui trae origine e alimento, è dunque il pathos; ma non

una qualunque e generica passione, quanto piuttosto quella forma peculiare di pathos che stupisce e sgomenta, di cui dice il termine thauma.

La filosofia non comincia quando al calore delle passioni si sostituisca il

freddo rigore di una ragione apatica. Esattamente al contrario: essa non

sarebbe neppure concepibile sganciata dalla polivalente esperienza del

thaumazein, dal timore e tremore in esso racchiuso

Tutto ciò risulta ribadito anche dalla vicenda geneaologica richiamata da Platone nel contesto del Teeteto. Come si legge nella Teogonia

di Esiodo (al quale il filosofo verosimilmente allude), da Ponto e Gaia,

dal mare e la terra dunque, nacque Taumante il quale a sua volta “sposò

la figlia d’Oceano dalle profonde correnti Elettra, e questa generò Iride

veloce e le arpie dalle belle chiome, Aello e Ocipete, le quali sanno seguire il soffio dei venti e gli uccelli in volo con le ali veloci; alte infatti

si librano.” (Teogonia, vv. 265-266). Come messaggera di Zeus e di sua

moglie Era, Iride lasciava l’Olimpo soltanto per trasmettere i voleri divini all’umanità, che la considerava una consigliera e una guida. Veloce

come il vento, ella si spostava da un punto all’altro della terra, in fondo

al mare e nel mondo sotterraneo. Pur essendo sorella dei mostri alati, le

arpie, Iride veniva rappresentata come una fanciulla bellissima, con ali e

vesti dai colori brillanti e un’aureola, che attraversava il cielo lasciandosi

dietro un arcobaleno come scia.

Recuperando il mito esiodeo, Platone intende allora sottolineare tre

punti importanti. Anzitutto, il fatto che la filosofia - personificata in

Iride - agisca come messaggera e dunque anche come mediatrice fra gli

dei e gli uomini, tra il piano divino e quello umano. In secondo luogo,

la citazione mitologica tende a rimarcare che la filosofia non conosce

limiti al suo volo, non si arresta di fronte ad alcun ostacolo, riuscendo

anche a penetrare nelle profondità della terra e a giungere nel fondo del

mare. Ma il punto più importante, ai fini del ragionamento che stiamo

qui seguendo, è quello che riguarda l’origine e il fondamento del filosofare: come figlia di Taumante, la filosofia è generata da quell’ampia

gamma di affetti e passioni racchiusi appunto nel termine thauma.

Come già si è accennato, un assunto pressoché identico è espresso

da Aristotele nell’esordio del libro Alfa della Metafisica (982 b, 14), allorchè il thaumazein è indicato come “causa” e inizio della filosofia. Nel

contesto della ricostruzione genealogica proposta dal filosofo, è altresì

da notare che del thaumazein si parla anche in rapporto al mythos. Anzi,

come egli esplicitamente afferma, “anche colui che si rivolge e vive nel

mito (philomythos) è in certo modo filosofo, giacché anche il mito viene

a formarsi dal thauma”.

Questo fondamentale passaggio del testo aristotelico sottolinea due

aspetti decisivi per il ragionamento che qui si sta sviluppando. Da un

lato il filosofo riconosce una sostanziale consanguineità - anziché una

opposizione - tra mythos e logos, perché entrambi danno luogo ad una

forma di “amore”, la philia che ritroviamo tanto nel philosophos, quanto

nel philomythos. Dall’altro lato, ambedue sono generati da quella forma

di “timore e tremore”, da quella condizione emotiva, che si riassume

nel concetto di thauma. Ne scaturisce una conclusione di grande rilievo, per lo più totalmente ignorata: nel delineare l’origine del filosofare,

Aristotele riconosce la parentela tra mythos e logos, e inoltre individua

la “causa” [aition] e l’“origine” [arche] del filosofare nello stato d’animo

18

19

4. Per restare ad Aristotele, forse ancora più importante è il riferimento ad un’altra sua opera, principalmente dedicata all’analisi di quella peculiare forma del “fare” che è la poiesis.

L’elemento di gran lunga più importante della tragedia, secondo il

filosofo, è il mythos, vale a dire ciò che, come si è visto, potremmo tradurre col termine “racconto”. È vero, infatti, che elementi della tragedia

sono anche lo “spettacolo” [opsis] e la musica (e inoltre, il linguaggio, i

caratteri e il pensiero), ma il mythos è talmente preponderante rispetto

agli altri, che si può giungere ad affermare che la “potenzialità” [dynamis] della tragedia resta intatta, anche “in assenza di scena e di attori”.

Spinta all’estremo (ma è lo stesso Aristotele a raggiungere tale limite),

questa affermazione implica che anche senza il “vedere”, anche senza

l’opsis, pur in mancanza dello “spettacolo”, ma solo “leggendo” il mythos, esso riesca a indurre il “piacere” che è specifico della tragedia, vale

a dire il terrore e la pietà.

La forte valorizzazione del racconto, come elemento decisivo e ca-

ratterizzante di quella forma di poiesis che è la tragedia, connesso alla

più volte ribadita svalutazione di tutto ciò che è connesso alla “vista”

(e anche all’ “udito”, visto lo scarso apprezzamento del ruolo della

musica), consentono di mettere a fuoco un aspetto essenziale del ragionamento aristotelico. È il mythos, e più in particolare il modo con

cui esso è costruito, ciò che conferisce ad una opera poetica - ad una

concretizzazione di quella forma del fare che è la poiesis - la capacità di

suscitare il coinvolgimento emotivo liberatorio negli spettatori (o negli

ascoltatori). Ad essere fonte di pathos non sono, dunque, elementi puramente sussidiari, e comunque estrinseci rispetto alla composizione del

racconto, quali sono appunto quelli che colpiscono i sensi della vista

e dell’udito, ma piuttosto un aspetto strutturale, pertinente alla razionalità dell’impianto narrativo, riguardante le modalità concrete con le

quali i fatti descritti sono connessi l’uno con l’altro in una trama ben

organizzata.

D’altra parte, l’enfasi su criteri capaci di evidenziare l’intelligibilità

intrinseca della struttura narrativa, a scapito di requisiti connessi con

l’ambito della sensibilità, discende consequenzialmente, almeno in Aristotele, da ciò che egli sostiene in generale riguardo alla poiesis. Occorre

ricordare, infatti, che la superiorità attribuita alla poesia, rispetto alla

storia, è motivata col fatto che la prima “dice gli universali”, mentre la

storia si limita ai particolari. Philosophoteron e spoudaioteron, dunque,

“cosa più filosofica” e “più seria”, è la poesia, in quanto essa si riferisce

a ciò che è “verosimile” [eikos], e che perciò intrattiene una relazione

con l’universale nella forma della probabilità, mentre la storia si occupa

soltanto di cose effettivamente accadute, in quanto tali inevitabilmente

particolari

Di qui, allora, l’importanza di addentrarsi più approfonditamente

nell’analisi che il filosofo conduce della struttura del mythos che è - come

egli afferma - “principio e quasi anima” della tragedia. Numerosi, e tutti

molto significativi, sono i requisiti che il racconto deve possedere, affinché esso possa essere definito “ben costituito” [kalos]. È necessario,

anzitutto, che il racconto non cominci da qualunque punto capiti, né

20

21

compendiato nel thauma.

In una certa misura, si può affermare che, secondo Aristotele, la

narrazione e la filosofia si costituiscono come “risposta” all’inquietudine suscitata dal thauma. Con l’aggiunta che, in entrambi i casi, non

si tratta riduttivamente del semplice avvio di un processo, ma di una

relazione stabile, per la quale mythos e philosophia prendono origine,

ma anche costantemente si alimentano, di qualcosa che affonda in una

dimensione emotiva complessa. Come in Platone, anche nello Stagirita, insomma, il logos filosofico è figlio di una condizione affettiva. In

quanto tale, come ogni altro “figlio”, potrà anche allontanarsi dalla sua

matrice, portandone tuttavia indelebilmente impressi nel proprio codice genetico i tratti fondamentali specificamente caratterizzanti.

dovunque capiti finisca, ma che esso abbia un’estensione tale, da potere

essere abbracciato nel suo insieme con la mente, e che inoltre esso abbia

una lunghezza idonea a consentire che si realizzi il cambiamento di

fortuna del protagonista: dalla cattiva alla buona sorte, o (nel caso della

tragedia) dalla buona alla cattiva sorte.

In secondo luogo, occorre che i “fatti” descritti siano fra loro connessi mediante relazioni di verosimiglianza o di necessità, al punto da

poter affermare che è preferibile “un impossibile verosimile, piuttosto

che un possibile che sia inverosimile”. Se, infatti, fra i “casi”, di cui è

costituita la trama, non sussiste un legame di verosimiglianza, ovvero

quando essi non scaturiscono l’uno dall’altro in maniera necessaria, è

inevitabile che lo spettatore resti “freddo”, insensibile e a-pathico, rispetto alla vicenda. Non basta, quindi, che fra i diversi fatti si dia una

successione cronologica, perché anzi essa può essere perfino rovesciata, a

condizione tuttavia che resti evidente che essi conseguono l’uno dall’altro, in maniera verosimile o necessaria.

L’esempio addotto da Aristotele, apparentemente stravagante, è

quello che si rifà ad una tragedia perduta, nella quale il protagonista,

responsabile dell’omicidio del re Miti, viene a sua volta ucciso dalla

statua del sovrano che gli rovina addosso. Ma, in tema di racconti che

dovrebbero apparire scarsamente credibili, e che invece risultano plausibili ed emotivamente coinvolgenti, basterebbe pensare al mito di Don

Giovanni (che, fra l’altro, discende direttamente proprio dall’episodio

tragico assunto a modello da Aristotele), nel quale quelle che potrebbero sembrare incongruenze, sono in realtà superate da una concatenazione dei fatti talmente verosimile, da cancellare ogni possibile refrattarietà

emotiva nello spettatore. Il quale (come ebbe invidiosamente a lamentarsi Carlo Goldoni), proprio per la “buona costituzione” del racconto,

e per la verosimile o necessaria consequenzialità degli eventi, finisce per

prendere per buone quelle che dovrebbero apparire come inaccettabili

improprietà, come “una statua di marmo eretta in pochi momenti, che

parla, che cammina, che va a cena, che a cena invita, che minaccia, che

si vendica, che fa prodigi”.

Sempre a proposito del modo in cui è costruita la “consecuzione dei

fatti”, ancora Aristotele sottolinea che non è sufficiente che il passaggio

fra gli antecedenti e i conseguenti avvenga in modo verosimile, poiché

è anche necessario che esso intervenga contro le aspettative. Da un lato,

dunque, gli avvenimenti devono succedersi l’uno dall’altro in maniera

che non sembri inverosimile, ma nello stesso tempo ciò che sopravviene

deve risultare imprevisto, para ten doxan, in contrasto con l’attesa. Soltanto in questo modo, infatti, si potrà conseguire l’effetto di suscitare

lo stupore nello spettatore, il quale invece, ove fosse posto di fronte ad

eventi prevedibili, resterebbe “freddo” e distaccato. Se si vuole che i fatti

descritti inducano pietà e terrore, occorre dunque che si verifichi un

fenomeno difficile, se non impossibile, da immaginare, vale a dire che

dal necessario scaturisca l’imprevisto. Nel succedersi di casi legati fra

loro da relazioni di verosimiglianza, deve insomma accadere qualcosa

che - senza violare il nesso necessario - sia in contrasto con ciò che ci

si aspetterebbe. Solo così, sarà più facile che emerga il thaumaston, che

come ormai sappiamo non è soltanto il “meraviglioso”, ma è insieme ciò

che sorprende atterrisce, incute timore e suscita stupore.

Anche per questa via, dunque, studiando il processo attraverso cui

quella forma di poiesis che è la tragedia consegue l’edonè sua propria,

vale a dire la combinazione di eleos e phobos, di pietà e terrore, emerge ciò che già abbiamo individuato nel passo della Metafisica. Anzi,

la connessione fra questi due testi aristotelici - abitualmente del tutto

trascurata dagli studiosi - consente di comprendere più adeguatamente

ciò che il filosofo intende dire, affermando che il thaumazein è archè e

aition della filosofia. Leggendo insieme la Poetica e la Metafisica (anziché

declassare la prima a mero manuale di precettistica teatrale, attribuendo

valore teoretico soltanto alla seconda), e restituendo ai termini impiegati nei luoghi citati il loro significato autentico, prende forma un quadro

concettuale molto più definito.

Mythos e philosophia, secondo Aristotele, scaturiscono entrambi - e

costantemente si alimentano - da ciò che attiene alla sfera del thauma.

Non sono dunque forme fra loro contrapposte, non foss’altro per il

22

23

5. Ci avviciniamo, in questo modo, a quello che può essere motivatamente considerato il nucleo teorico più originale ed importante

della trattazione aristotelica, riguardante la forma che deve assumere la

“consecuzione dei casi”, oggetto della rappresentazione. In ogni racconto, rileva infatti il filosofo, si possono distinguere due parti principali.

La prima è quella che egli definisce “trama” [desis] o “intreccio”[ploké],

vale a dire quella parte del racconto in cui - letteralmente - si “annodano” i diversi fatti, rispettando i criteri in precedenza indicati. È questa

la parte, tanto per capirsi, nella quale vengono descritte le vicende del

protagonista, o dei protagonisti, della storia, attraverso una successione

di casi legati da rapporti di verosimiglianza o di necessità. C’è poi la

seconda parte, quella dello “scioglimento” [lysis], nella quale i “nodi”

intrecciati in precedenza vengono sciolti, e il racconto giunge quindi

alla conclusione. È quella in cui, insomma, si vede “come vanno a finire” le vicende dei personaggi rappresentati, vale a dire in quale modo si

“scioglie” l’intreccio di avvenimenti precedentemente descritti.

Nella “buona costituzione” di un mythos, è questo l’aspetto più delicato e difficile. “Molti riescono bene ad annodare un intreccio” - sottolinea infatti Aristotele - “ma poi lo sciolgono male. E invece bisogna

che trama e scioglimento siano bene armonizzati fra loro”. Ciò significa

che lo scioglimento non può essere casuale, né può essere realizzato

mediante un “in-verosimile” intervento dall’esterno, rispetto ai casi fino

a quel momento descritti (come avverrebbe abusando dell’artificio del

deus ex machina), ma deve piuttosto corrispondere ad una forma ben

determinata, in quanto tale chiaramente riconoscibile. Diversamente,

tutta l’impalcatura del racconto in precedenza costruita finirebbe per

crollare, annullando ogni possibilità di coinvolgimento dello spettatore.

Ebbene, la forma generale dello scioglimento coincide col concetto di metabolé, vale a dire con un “cambiamento”, che si presenta nei

termini di un mutamento radicale. Si può dire di trovarsi in presenza

di una metabolé, quando ciò a cui si assiste non sia soltanto un cambiamento, ma appaia piuttosto come un rovesciamento, ovvero ancora più

esattamente come una vera e propria trans-formazione. Deve trattarsi,

dunque, di una nuova forma, diversa e irriducibile rispetto a quella precedente, e tuttavia da essa conseguente in modo verosimile o necessario.

Per mettere più adeguatamente a fuoco la nozione di metabolé, può

essere utile ricordare che, mentre il termine apparentemente sinonimo

di metanoia (usato abitualmente per indicare la conversione religiosa)

sta ad indicare un mutamento [metà-] che interviene nel proprio modo

di pensare [noéo], e dunque segnala un mutamento che è insieme “soggettivo” e “debole”, metabolé si riferisce invece ad un rivolgimento oggettivo, a radicali fenomeni di cambiamento riguardanti non la propria

“opinione”, ma la “realtà” in se stessa. In questa accezione, ritroviamo

ad esempio il termine nel grandioso mito cosmogonico descritto nel

Politico di Platone, dove il processo di inversione nel moto degli astri e

24

25

comune radicamento nel thaumazein, appunto. Ma anche la poiesis - la

cui “anima” è il mythos - intrattiene un rapporto decisivo con quella

medesima sfera. Ed è proprio perché la poiesis, se “ben costituita”, vale a

dire se rispetta le “regole di composizione” analiticamente illustrate, è in

grado di suscitare il thaumaston, si può dire che essa sia philosophoteron e

spoudaioteron, “più filosofica” e “più seria”, di quanto sia la storia.

Nella rigorosa concatenazione argomentativa che sostiene l’intreccio fra i due testi aristotelici emerge, dunque, ed è anzi ancor più

esplicitamente sviluppato, l’assunto già individuato in Platone. Da un

lato, dunque, mythos e logos non formano una coppia di opposti, ma

alludono a modalità per molti aspetti equivalenti per condurre una dimostrazione. Dall’altro lato, nel mythos risulta più immediatamente individuabile il rapporto con il “numinoso”, con quell’elemento fascinans

et tremendum, espresso nel thauma. Ed è dunque anche più diretta la

connessione con quella che Platone aveva chiamato la charis, e che nella

Poetica Aristotele chiama edonè - e cioè una condizione “affettiva”.

nella generazione biologica viene descritto appunto come una meghiste

metabolé, come una gigantesca rivoluzione che ha capovolto il corso

naturale degli eventi.

Dunque, se si vuole realizzare uno scioglimento dell’intreccio, capace di suscitare pietà e terrore, realizzando il piacere che è proprio

della tragedia, occorre che esso si presenti con i caratteri della metabolé. Più esattamente, è necessario che i fatti riguardanti il protagonista

del racconto siano intrecciati in maniera tale che, sempre rispettando il

rapporto di verosimiglianza, egli sia colto nel passaggio da una condizione di felicità ad una condizione di infelicità. Il capovolgimento deve

riguardare, insomma, la sorte del protagonista, ed è quindi un cambiamento oggettivo, “visibile” e direttamente constatabile, come tale non

riducibile ad un semplice e interiore “mutamento di opinione”.

Ma non basta. Per conferire la necessaria precisione a questo discorso, Aristotele indica anche quali debbono essere le forme specifiche,

attraverso le quali può realizzarsi la metabolé, distinguendo il “colpo di

scena” o “rovesciamento” [peripeteia] dal “riconoscimento” o “agnizione” [anaghnorisis]. A queste due forme egli aggiunge anche una terza

- il pàthos - le cui caratteristiche non vengono tuttavia ulteriormente

chiarite.

Buon poietes, buon “produttore di storie”, sarà colui che saprà costruire una trama, intrecciando fatti che conseguono l’uno dall’altro in

maniera verosimile o necessaria, e che intervengano contro le aspettative, in modo tale che si giunga ad uno scioglimento dell’intreccio attraverso un colpo di scena oppure un riconoscimento, oppure mediante

entrambe queste forme di metabolé. Difatti, quando lo spettatore assiste

ad un brusco e inatteso cambiamento di fortuna del protagonista, a

seguito di qualcosa che d’improvviso gli “piomba addosso” (secondo il

significato etimologico di peri-peteia), ovvero di un altrettanto imprevisto “passaggio dalla non conoscenza alla conoscenza” (che è poi il significato letterale di ana-ghnorisis), egli è scosso da un fremito di terrore e

da un senso di pietà. La svolta nella concatenazione dei fatti, è ciò che

induce il piacere proprio del mythos, a condizione che essa non sia il

risultato di interventi dall’esterno, o del caso, ma scaturisca piuttosto da

una consecuzione verosimile di avvenimenti, attraverso un mutamento

inatteso, una vera e propria transizione di stato.

L’esempio addotto da Aristotele, per alludere ad uno scioglimento

corrispondente ai criteri appena indicati, è quello tratto dall’Edipo re,

relativo all’arrivo dell’anghelos proveniente da Corinto. In questo caso,

infatti, e in molti altri esempi simili, desumibili dal repertorio drammaturgico classico, la transizione di stato non compare come effetto

del caso o di inspiegabili interventi dall’“esterno” dell’intreccio, ma è la

conseguenza verosimile, e al tempo stesso inattesa, di una consecuzione

di fatti coerentemente annodati, e poi appropriatamente sciolti.

Ma la “guida” aristotelica potrebbe servire anche per altre, e più

puntuali, osservazioni. Come quando si censura l’esibizione sulla scena

di cadaveri o altre atrocità, che vanno invece rigorosamente tenute al di

fuori della scena, e non mostrate allo scopo di suscitare raccapriccio. O

quando si distingue con molta nettezza fra ciò che è phoberon, e cioè capace di destare terrore per il modo in cui sono annodati i casi descritti,

e il teratodes, che è invece il “mostruoso”, come tale del tutto inadatto

a suscitare il piacere tragico, poiché anzi inibisce il processo dell’immedesimazione. O, ancora, quando si sottolinea che è opportuno che il

mutamento di fortuna riguardi un personaggio che in qualche modo

possa assomigliarci, poiché la rappresentazione delle disgrazie toccate

a chi sia estremamente malvagio non è adatta a suscitare né pietà né

terrore, mentre ove a subire i colpi della sorta avversa dovesse essere un

individuo dabbene e del tutto innocente, tutto ciò risulterebbe “ripugnante” [miaron], anziché phoberon. O, infine, quando si afferma che

ciò che rende simili o dissimili due tragedie non è né lo spettacolo, né

la musica, ma il racconto che ne è alla base e, del racconto, le modalità

particolari con le quali avviene lo scioglimento dell’intreccio.

Come si è visto, philosophoteron - la “cosa più filosofica” - è il dire

del poeta, rispetto ad esempio a quello dello storico, perché mentre la

poiesis, occupandosi del “verosimile”, si riferisce a ciò che è universale

[katholou], la storia, trattando di ciò che realmente accaduto, si riferisce

26

27

invece al particolare. In altre parole, in quanto è “imitazione” [mimesis]

di quella forma del fare che è la praxis, la poesia, in tutte le sue forme

diverse, e quindi anche in quella che essa assume come opera cinematografica, è strettamente connessa con la conoscenza. Difatti, proprio

mediante la mimesis, l’uomo è in grado di procurarsi le protas matheseis,

vale a dire le prime conoscenze; inoltre, riferendosi sempre all’universale, piuttosto che al particolare, la poesia è in se stessa una “cosa filosofica”. Ma non basta. Sottolineando la necessità che i casi costituenti

la trama siano fra loro connessi secondo relazioni di verosimiglianza e,

insieme, siano tali da sopraggiungere contro le aspettative, nella Poetica

si precisa che questa connessione di verosimile e imprevisto è essenziale

per far sì che il racconto risulti thamauston, e cioè tale da destare la

meraviglia.

“È fonte di piacere guardare le immagini [eikonas]” - scrive Aristotele - “perché coloro che contemplano le immagini imparano [manthanein] e ragionano [sylloghizesthai] su ogni punto”. Il ragionamento del

filosofo si spinge addirittura più in là. In se stesso, l’imparare è qualcosa

che procura un grande piacere, non soltanto a coloro, come i filosofi,

che specificamente si occupano dell’acquisire conoscenze, ma anche a

tutti gli altri, i quali tuttavia possono soltanto in minore misura partecipare al processo della conoscenza.

Ebbene, la mimesis offre a tutti, anche a coloro che ne resterebbero

altrimenti esclusi, non solo la possibilità di procurarsi le “prime nozioni”, ma anche l’opportunità di “imparare” e di “ragionare” proprio

attraverso la contemplazione delle immagini. In altre parole, guardando

le immagini, da un lato si prova piacere, e dall’altro si svolge un attività

che è in tutto e per tutto simile a quella del filosofo. Di qui scaturisce

una conseguenza, pressochè ignorata dagli studiosi e dai commentatori,

di grandissima importanza, sia per quanto riguarda l’interpretazione del

pensiero di Aristotele, sia dal punto di vista teorico più generale.

È possibile “imparare” e “ragionare” guardando le immagini, meglio e più facilmente, di quanto non possa accadere con l’esercizio filosofico tradizionale. Anzi. La poiesis è cosa “più filosofica” della storia,

proprio perché ci mette in contatto con l’universale. Inoltre, ciò che

viene abitualmente considerato il vero “principio” del filosofare, e cioè

la meraviglia, può più naturalmente scaturire da quella connessione

verosimile-imprevisto, che si è ritrovata quale connotato fondamentale

di un racconto “ben costituito”. Guardare le immagini è in se stesso,

philosophoteron, la “cosa più filosofica”, in quanto consente di apprendere le prime conoscenze, sollecita la meraviglia e permette di manthanein

e sylloghizestai.

Disimpegnando la Poetica dal ruolo a cui è stata consegnata per secoli - quello di essere un puro e semplice manuale di precettistica teatrale,

in quanto tale destinato ad essere “superato” nell’evoluzione della storia

del teatro - e ricollegandola a pieno titolo agli altri scritti aristotelici,

primo fra tutti la Metafisica, è allora possibile cogliere l’articolazione di

un organico ragionamento relativo all’origine del filosofare. In particolare, la tragedia, forma più compiuta della poiesis, è il “laboratorio” nel

quale più nitido appare il rapporto che indissolubilmente riconduce

la filosofia all’affettività. Raccontando una storia, soprattutto se essa è

“ben costituita”, e cioè conforme ad alcuni meccanismi di costruzione e

di funzionamento, si può indurre un pathos che è connesso con l’edoné

specifica della tragedia. Dalla capacità di suscitare il thaumaston scaturisce infatti la possibilità che nello spettatore si sviluppino quei pathemata

- e cioè eleos e phobos - che immettono a mathemata, a quelle “prime

e più importanti conoscenze”, sulle quali “lavora” la ricerca filosofica.

Fra gli orientamenti di pensiero più significativi del XX secolo vi è

stato certamente anche quello che, ispirandosi all’Aristotele degli scritti di etica, ha proposto una Rehabilitierung della sua filosofia pratica.

L’altra “forma” del fare, individuata dallo Stagirita, attende ancora una

adeguata e doverosa riabilitazione. Nella valorizzazione della filosofia poietica aristotelica si potrà trovare anche il riconoscimento del nesso che

stringe in un rapporto inscindibile il pensiero all’affettività.

Non si tratta dunque di correlare ab extrinseco ambiti - quali le emozioni e la ragione - che si suppone pregiudizialmente essere distinti e

eterogenei, ma al contrario, di ritrovare nella loro intrinseca connessio-

28

29

ne l’espressione più compiuta di quell’altra forma della dimostrazione

in cui si è concettualmente e storicamente articolata la filosofia.

Quanto detto fin qui descrive una sorta di “prologo nel cielo” della

Grecia, là dove tutto ha avuto inizio. Ma, benchè abitualmente ignorata

o travisata, la “storia” del legame che unisce la filosofia alla condizione emotiva non si esaurisce certamente con Platone e Aristotele. Né si

tratta soltanto - e neppure soprattutto - di ricostruire il percorso che

dal pensiero greco classico conduce alla nostra contemporaneità, con

l’attenzione a non trascurare tappe significative di questo itinerario.

D’altra parte, pur evitando ogni indugio meramente storiografico, è

difficile chiudere gli occhi di fronte a quella sorta di censura sistematica

che ha portato a cancellare, o almeno a mettere tra parentesi, l’“altra

forma” di dimostrazione, menzionata da Platone nel Protagora, e con

essa a ridimensionare fortemente (e talora anche a negare) il legame fra

il pensiero e l’affettività.

Al contrario, si è ormai consolidato un modo di “guardare” alla

tradizione filosofica occidentale, e alle forme da essa storicamente assunte, attraverso le lenti davvero deformanti di un’impostazione teorica

e metodologica fortemente unilaterale, improntata ad un’assunzione

“disciplinare” della filosofia, intesa come diversa ed eterogenea rispetto

alla “narrazione”, e ad una conseguente netta separazione fra il dominio della razionalità e quello dell’affettività, fra “ragione” e “cuore”, fra

“sofferenze” e “conoscenze”. Tutto ciò ha finito per concretizzarsi in un

pregiudizio, affine ad altri e non meno esiziali idola tribus (dove la tribus

è costituita, in questo caso, dagli studiosi - o, meglio, dai professori - di

filosofia), particolarmente difficili da estirpare.

Si tratta della convinzione secondo cui lo studio, il lavoro intellettuale, la ricerca scientifica, per realizzarsi ad un livello adeguato, devono

essere del tutto a-patici, privi di indebite risonanze emotive. La vera

cultura si riconosce - secondo questa prospettiva - dal fatto che essa

esprime il sopravvento della razionalità sulla sfera sentimentale, perché

consacra il dominio del logos, della parola-ragione, sulle passioni. Soprattutto, perché testimonia l’affrancamento della razionalità da qua-

lunque “condizionamento” emotivo.

Ci si imbatte, a questo punto, in quello che può essere considerato

il nodo teorico di fondo, per quanto riguarda la complessa problematica

fin qui esaminata. La questione è se sia concepibile un esercizio dell’interrogazione filosofica del tutto avulso da ogni forma di “affettività” - un

“domandare” razionale immune da qualsiasi risonanza emotiva. Ovvero

se, esattamente al contrario, nel suo più proprio statuto l’inquisitio filosofica scaturisca da, e si alimenti di, ciò che appartiene all’ambito di

quella che Martin Heidegger ha chiamato la Befindlickheit. Per dirla in

altri termini: se l’unica modalità di espressione della filosofia sia quella dell’argomentazione logica - di un logos svincolato da ogni pathos.

Ovvero se non appartenga originariamente al filosofare una relazione

inscindibile con un thauma che costantemente si rinnova.

30

31

Umberto Curi

Curatore delle rassegne filosofiche di Popsophia. Professore ordinario di Storia della Filosofia dell’Università di Padova. Fra il 1994 e

il 2008 è preside del corso di laurea in Filosofia della stessa università.

Visiting Professor presso le università di Los Angeles e Boston ha

tenuto lezioni e conferenze presso le Università di Barcellona, Bergen,

Berlino, Buenos Aires, Città del Messico, Cordoba, Lima, Madrid,

Oslo. Dal 1985 al 1995 è membro del consiglio direttivo e della giunta

esecutiva della Biennale di Venezia.

Ha vinto il premio Capalbio per il libro Meglio non essere nati. È

editorialista del Corriere della Sera e collabora con numerose testate.

Tra i suoi ultimi libri, Miti d’amore, filosofia dell’Eros nel 2009 per

Bompiani e Straniero del 2010 per Raffaello Cortina.

32