Rendimento indiretto

del motore in CC

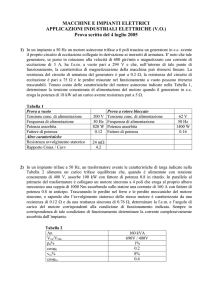

Nel seguente fascicolo sono descritte le principali prove di collaudo da noi effettuate

sul motore asincrono trifase; le prove sono state eseguite nel laboratorio di elettrotecnica e

per ognuna di esse sono allegati nello stesso fascicolo schemi circuitali, tabelle dati e

grafici per meglio interpretare i risultati ottenuti.

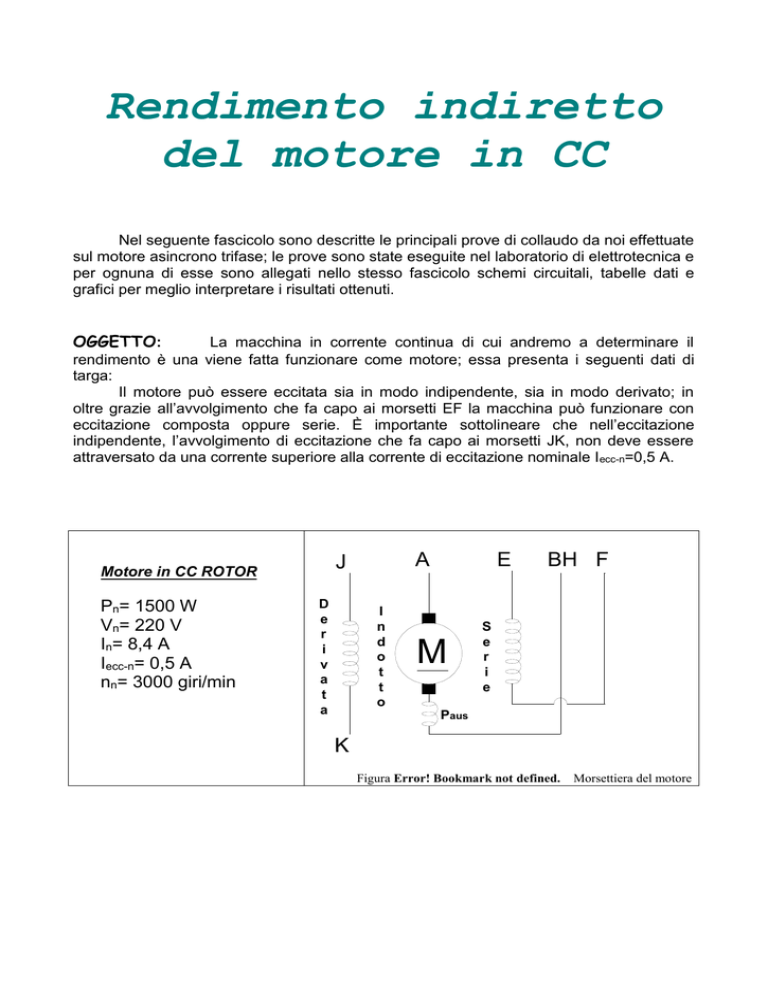

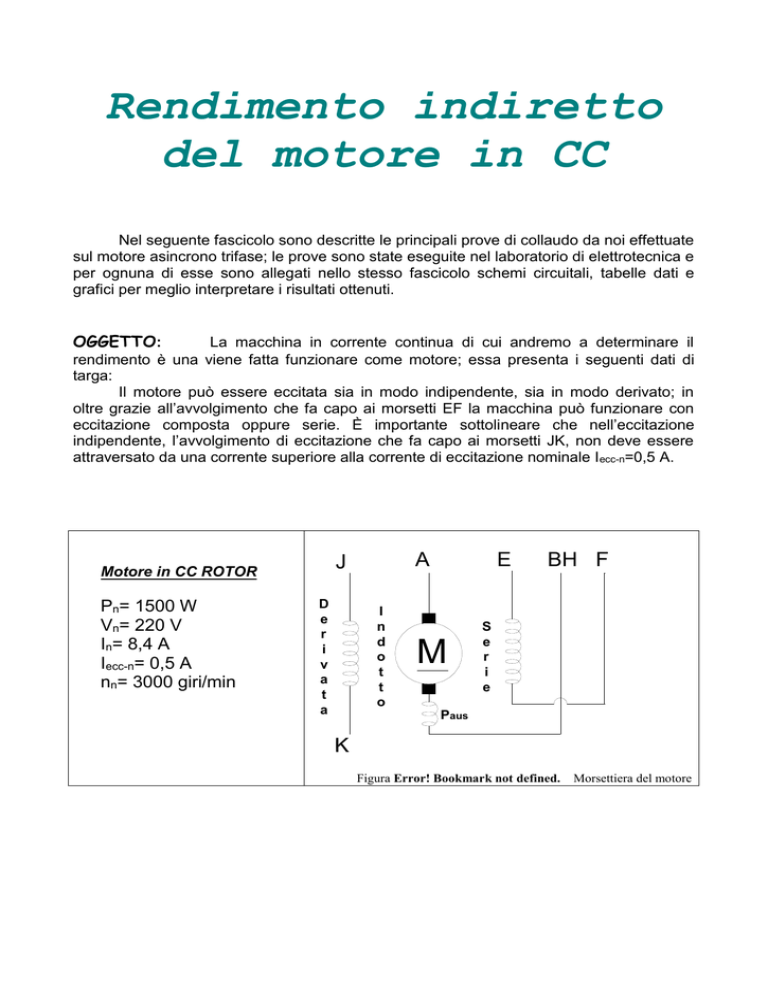

OGGETTO:

La macchina in corrente continua di cui andremo a determinare il

rendimento è una viene fatta funzionare come motore; essa presenta i seguenti dati di

targa:

Il motore può essere eccitata sia in modo indipendente, sia in modo derivato; in

oltre grazie all’avvolgimento che fa capo ai morsetti EF la macchina può funzionare con

eccitazione composta oppure serie. È importante sottolineare che nell’eccitazione

indipendente, l’avvolgimento di eccitazione che fa capo ai morsetti JK, non deve essere

attraversato da una corrente superiore alla corrente di eccitazione nominale I ecc-n=0,5 A.

Pn= 1500 W

Vn= 220 V

In= 8,4 A

Iecc-n= 0,5 A

nn= 3000 giri/min

A

J

Motore in CC ROTOR

D

e

r

i

v

a

t

a

I

n

d

o

t

t

o

E

M

BH F

S

e

r

i

e

Paus

Figura Error! Bookmark not defined.

Morsettiera del motore

SCOPO:

Tracciare la curva che descrive l’andamento del rendimento al variare del

carico.

PREMESSA:Per la determinazione del rendimento della macchina si ricorre alla formula

generale del rendimento valida per qualunque dispositivo, elettrico o meccanico che sia,

che si basa sulla determinazione delle potenze erogate ed assorbite.

Per

Pas

Pas

Per

M

Ut

Pp

Figura 2 Schema delle potenze

Nella specificità del nostro caso la potenza assorbita è di tipo elettrico e viene

fornita da un alimentatore in corrente continua, mentre la potenza erogata è di tipo

meccanico; il rendimento della macchina è dato dal rapporto di queste due grandezze, e

presenta un andamento a campana se riportato su piano cartesiano in funzione della

corrente erogata.

Il rendimento del motore in corrente continua può essere determinato in due modi

differenti a seconda dei dati in possesso, si può usare il metodo diretto oppure il metodo

indiretto.

a)

Metodo diretto

Il metodo diretto si può applicare se abbiamo sia il valore della potenza elettrica di

ingresso e sia il valore della potenza meccanica in uscita. Questi valori li possiamo

ricavare se conosciamo la coppia e la velocità per la potenza erogata, e se conosciamo i

valori di tensione e corrente per la potenza assorbita.

In questo caso il rendimento sarà dato dalla potenza erogata diviso la potenza

assorbita.

b)

Per

Pas

Per T

Metodo indiretto o convenzionale

2 n

T

60

Pas Val I as

Il metodo indiretto invece lo possiamo applicare se conosciamo il valore della

potenza elettrica assorbita dalla macchina e le singole perdite interne del motore; in

questo caso il rendimento sarà dato dalla potenza assorbita meno la somma delle

potenze perse internamente, diviso la potenza assorbita.

Le singole perdite interne si possono ricavare in diversi modi; le perdite Joule

di indotto e le perdite Joule del circuito di eccitazione si possono ricavare dalla

misura delle resistenze degli avvolgimenti; le perdite meccaniche e le perdite nel

ferro si possono ricavare dalla prova a vuoto del motore; le perdite per contatto

spazzole e le perdite addizionali, invece, si calcolano convenzionalmete.

l’equazione esplicativa è la seguente

Per Pas Pp Pas Pmp Pfe PJi _ tot PJecc Pcs PAdd

Pas

Pas

Pas

è facile constatare che il rendimento sarà ovviamente sempre minore di 1 in quanto

il denominatore risulterà sempre maggiore del numeratore; la sommatoria delle potenze

perse e composta dai seguenti termini:

Pmp

è la potenza meccanica che viene dissipata dalla macchina durante la rotazione

dell’albero; essa è costituita dalla potenza trasformata in calore in prossimità dei

cuscinetti a sfera che sostengono l’albero, e la potenza utilizzata da un ventola

fissata all’albero stesso per il raffreddamento della macchina.

Pfe

sono le classiche perdite nel ferro dovute a correnti parassite e al ciclo d’isteresi; è

importante osservare però le perdite nel ferro sono localizzate soltanto nei punti

costituiti da materiale ferromagnetico immersi in un campo magnetico variabile,

quindi a causa della sua rotazione rispetto al flusso dei eccitazione la parte ferrosa

del rotore della macchina è sede di tali perdite; non vale lo stesso discorso per la

scarpa polare e tutto il circuito ferromagnetico di eccitazione, in quanto interessato

da un flusso generato da una corrente continua e quindi non variabile. La potenza

dissipata nel ferro provoca il riscaldamento delle pari ferrose stesse.

PJi _ tot

le perdite joule totali interessano tutti gli avvolgimenti percorsi dalla corrente

d’indotto,

quindi saranno interessati: avvolgimento d’indotto, avvolgimento dei

poli ausiliari e avvolgimento serie se previsto; la potenza si dissipa sempre sotto

forma di energia termica

PJecc

della stessa natura delle perdite nell’indotto, le perdite joule per eccitazione

interessano il circuito di eccitazione e la corrente che lo percorre

Pcs

sono dovute alla caduta di tensione che si ha ai capi delle spazzole nel

funzionamento a carico della macchina; il valore di tale caduta di tensione è

determinato convenzionalmente ed è pari a 0,6 V per coppie di spazzole dure

metalgrafitiche o 2 V per coppie di spazzole morbide di carbone o grafite.

PAdd

sono perdite convenzionali che tengono conto di tutte le potenze dissipate non

misurabili direttamente

Le potenze si determinano nei seguenti modi

Pas

PJi _ tot

e PJecc

Pmp Pfe

Pcs e PAdd

V I as MISURA DI V - I

MISURA DI Rind e Recc

PROVA A VUOTO CON FUNZIONAMENTO DA MOTORE

NORME CEI

MISURA DELLE RESISTENZE

a)

Resistenza d’indotto

Per la determinazione della resistenza d’indotto si fa riferimento al seguente circuito

A

A

V

BH

Figura 3 Schema elettrico per la misurazione della resistenza d'indotto

L’indotto è costituito da più avvolgimenti idealmente di uguale resistenza; dato però

che nella pratica ci saranno delle piccole differenze fra avvolgimento e avvolgimento, si

procede misurando la resistenza di quattro avvolgimenti, rispettivamente a 0°,90° ,180° e

270°, con il metodo voltamperometrico; l’operazione nell’atto pratico viene svolta,

estraendo le spazzole in carbone ed inserendo al loro posto, a contatto delle lamelle del

collettore, delle apposite sonde. I valori misurati sono i seguenti:

Posizione

V

I

°

mV

mA

R

0°

0°

0°

90°

90°

60

166

398

131

265

90

250

576

191

386

0,667

0,664

0,691

0,686

0,687

90°

180°

180°

180°

270°

270°

270°

371

79

252

400

96

213

360

538

115

366

580

145

320

535

0,69

0,687

0,689

0,69

0,662

0,666

0,673

Rind _ media 6,679

si può notare che il valore di resistenza misurato è giustamente piuttosto limitato, in

quanto l’indotto viene percorso da correnti abbastanza elevate.

b)

Resistenza serie e poli ausiliari

Per praticità di esecuzione si è deciso di rilevare i valori delle due resistenze

mediante una sola prova che fa riferimento al circuito seguente:

BH E

V

F

A

V

M

A

Figura 4 Schema elettrico per la misurazione della resistenza serie e poli ausiliari

Anche in questo caso si usa il metodo voltamperometrico, inserendo due voltmetri

in parallelo alle due resistenze da misurare per semplificare le operazioni. I risultati ottenuti

sono i seguenti:

Avv. Serie

Avv. ausiliario

V

I

R

V

I

R

mV

MA

mV

mA

46,5

228

0,204

212,7

419

0,508

81

400

0,203

277,9

545

0,51

112,5

556

0,202

332,1

652

0,509

Rser _ media 0,202

Raus _ media 0,509

c)

Resistenza eccitazione derivata

il modo di procedere è sempre lo stesso questa volta la tensione applicata è

dell’ordine dei volt in quanto la resistenza derivata ha valori piuttosto alti

J

A

BH

M

V

A

K

Figura 5 Schema elettrico per la misurazione della resistenza eccitazione derivata

V

I

V

mA

R

9,9

13,72

16,66

28

40

49

353,6

343

340

Rder _ media 345

PROVA A VUOTO CON FUNZIONAMENTO DA MOTORE

La prova a vuoto con funzionamento come motore serve a determinare la somma

delle perdite nel ferro e delle perdite meccaniche; essendo esclusivamente provocate dalla

rotazione dell’albero esse vengono estrapolate dalla potenza assorbita dal motore

funzionante a vuoto con eccitazione indipendente secondo la seguente relazione:

Pmp Pfe P0 PJ 0 Pcs

dove si sono indicate con P0 la potenza elettrica assorbita a vuoto, PJ0 le perdite

joule a vuoto, e con Pcs le perdite per contatto spazzole. Si nota che essendo questi ultimi

due termini dipendenti dalla corrente d’indotto, che a vuoto è molto limitata, la potenza

assorbita a vuoto va a compensare quasi esclusivamente le perdite nel ferro e le perdite

meccaniche.

Il circuito utilizzato nella prova è il seguente:

A

A

E

BH F

J

D

M

K

A

V

Paus

Figura 6 Schema elettrico per la misurazione delle perdite meccaniche e nel ferro

È importantissimo sottolineare che durante il funzionamento come motore non deve

mai essere aperto il circuito di eccitazione per evitare un aumento incontrollato della

velocità. Ci si deve assicurare quindi che sia prima dell’avviamento, che sia dopo l’arresto,

il circuito di eccitazione rimanga sempre alimentato. Nella prova vengono rilevate le

correnti assorbite e di eccitazione e la tensione di alimentazione:

V0

V

I1

A

P0

W

PJ0

W

PCS

W

Pm+Pfe

W

Iecc

A

V02

V

200

180

150

0,75

150 0,668

0,635 114,3 0,479

0,62

93

0,457

1,5

1,27

1,24

147,8 0,5 40000

112,6 0,352 32400

91,3 0,235 22500

120

0,71

85,2

0,599

1,42

83,18 0,126 14400

90

60

0,87

1,22

78,3

73,2

0,899

1,768

1,74

2,44

75,66 0,111 8100

68,99 0,065 3600

Sono stati successivamente calcolati i valori mancanti tramite le seguenti equazioni:

P0 V0 I 0

PJ 0 Rind _ tot I 02

e

Pcs 2 I 0

V02 V02

Pmp Pfe P0 PJ 0 Pcs

nelle perdite per contatto spazzole si è usato il valore 2 V in quanto il motore in

questione presenta spazzole in carbone. Appare evidente che le perdite meccaniche e nel

ferro si presentano mischiate; per estrapolarle si utilizza il seguente metodo.

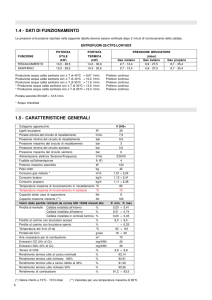

Separazione delle perdite nel ferro dalle perdite meccaniche

Avendo fissato che le nostre prove sono state effettuate a velocità costante si

deduce che anche le perdite meccaniche sono state sempre costanti; sappiamo anche

dall’elettrotecnica che le perdite nel ferro variano con il quadrato della tensione e

descrivono un andamento parabolico. Queste considerazioni ci permettono di modellizzare

matematicamente la somma delle due perite nel seguente modo:

Pmp Pfe cos t KV02

se visto in funzione di V02 il diagramma appare nel seguente modo:

Figura 7 Grafico delle perdite meccaniche e nel ferro

Anche se l’imprecisione del grafico non lo evidenzia pienamente l’andamento della

curva sarà di tipo lineare; tramite la funzione previsione di excel si trova il punto di

intersezione con l’asse delle ordinate, che equivarrà al valore costante delle perdite

meccaniche: Pmp=56,6W. Sempre tramite excel si calcola il valore delle perdite nel ferro al

valore nominale di tensione di alimentazione che risulta essere Pfe (Vn)= 73,39 W

Figura 8 Grafico delle perdite meccaniche e nel ferro

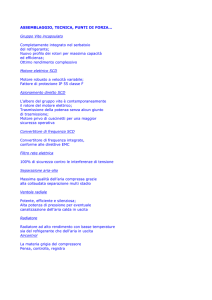

DETERMINAZIONE DELLA CURVA DEL RENDIMENTO

Avendo calcolato tutti i parametri necessari per il calcolo delle perdite è possibile

compilare ora la tabella riassuntiva del rendimento calcolata con il metodo indiretto

secondo le seguenti formule:

P

er

Pas

Vn I as Pmp ( RJi _ 75 R p aus _ 75 ) I as2

Vn2

Recc _ 75

Vn I as

Rserie_ 75 I as2 2 I as 0,5%V I as

In %

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

Vn

Ias

Pm

Pfe

PJI_tot

PJecc

PJserie

Pcs

PAdd

Iecc-n

V

A

W

W

W

W

W

W

W

A

/

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

0,84

1,68

2,52

3,36

4,2

5,04

5,88

6,72

7,56

8,4

9,24

10,08

56,6

56,6

56,6

56,6

56,6

56,6

56,6

56,6

56,6

56,6

56,6

56,6

73,39

73,39

73,39

73,39

73,39

73,39

73,39

73,39

73,39

73,39

73,39

73,39

1,017

4,069

9,155

16,28

25,43

36,62

49,85

65,11

82,4

101,7

123,1

146,5

104,8

104,8

104,8

104,8

104,8

104,8

104,8

104,8

104,8

104,8

104,8

104,8

0,174

0,695

1,564

2,78

4,344

6,255

8,514

11,12

14,07

17,38

21,02

25,02

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-0,46

0,227

0,453

0,562

0,625

0,665

0,691

0,709

0,721

0,729

0,735

0,738

RJitot_75° =

RJecc_75° =

RJserie_75° =

In =

1,442

419,3

0,246

8,4

1,68

8,4

3,36 16,8

5,04 25,2

6,72 33,6

8,4

42

10,08 50,4

11,76 58,8

13,44 67,2

15,12 75,6

16,8

84

18,48 92,4

20,16 100,8

A

Se ne ricava il seguente grafico

Rendimento in funzione della corrente erogata

0,8

Rendimento

0,6

0,4

0,2

0

-0,2 0

2

4

6

8

10

12

-0,4

-0,6

Ier [A]

Si può notare come il rendimento non mostri la tipica forma a campana; il punto di

rendimento massimo, si ottiene quando la macchina assorbe la corrente nominale di circa

8,5 A, in questo punto di funzionamento le perdite costanti eguagliano le perdite variabili.

Nel nostro caso specifico il rendimento è stato calcolato per la macchina che funziona con

eccitazione composta, tuttavia il valore massimo si aggira intorno al 74 %, ciò significa che

nella migliore delle ipotesi circa un quarto della potenza meccanica fornita alla macchina

viene dispersa internamente alla macchina stessa. Per calcolare il rendimento utilizzando

la macchina in configurazioni differenti (ecc indipendente, parallela, serie) basterà

eliminare i termini non necessari al denominatore dell’equazione del rendimento.

Osservando la parte iniziale della curva del rendimento, apparirebbe evidente che

la macchina possa funzionare da freno, ossia assorbire potenza meccanica e potenza

elettrica per dissiparle al suo interno; in realtà tutto ciò non è ai fini pratici possibile, l’errore

apparente è dovuto al fatto che il rendimento minimo, pari a 0, viene rilevato quando il

motore funziona a vuoto, ovvero, assorbe una certa corrente I 0 e una certa potenza P0 per

la compensazione delle perdite nel ferro e delle perdite meccaniche, quindi la potenza

erogata, quella utile, viene considerata nulla; per valori di corrente assorbita superiori a I 0,

il rendimento cresce fino al calore massimo, per valori inferiori il rendimento risulta

negativo in quanto risulta negativa la potenza erogata. Tuttavia la parte di caratteristica da

prendere in considerazione rimane quella con rendimento positivo, dal valore della

corrente a vuoto in poi.