Da: Dizionario di storia; Bruno Mondatori

Colonialismo italiano:

…. L’Italia che aveva acquistato la baia di Assab dalla società Rubattino nel 1882, mosse i primi passi alla

conquista dell’Eritrea nel 1885 occupando Massaua. Dopo la sconfitta di Dogali (500 uomini vengono

sconfitti vicino a Massaua dalle forze abissine) i tentativi di espansione ripresero con Crispi che nel 1889,

con il trattato di Uccialli otteneva dal negus etiopico Menelik il riconoscimento dell’annessione dell’Eritrea.

(trattato di Uccialli: sottoscritto in Etiopia a conclusione del conflitto tra Italia ed Etiopia, culminato nella

sconfitta italiana di Dogali. Esso riconosceva la sovranità italiana in Eritrea, ma secondo il governo Crispi,

affidava all’Italia anche il controllo delle relazioni internazionali dell’Etiopia: questo particolare non

compariva nel testo in amarico. Il dissidio su questo punto inquinò i rapporti tra i due paesi fino alla guerra

del 1895-96, conclusasi con sconfitta italiana di Adua).

I tentativi diplomatici di Roma per affermare il protettorato italiano su tutta l’Abissinia si esaurirono nel

1891: Crispi decise allora di usare la forza inviando in Africa un forte contingente militare con il compito

d’intraprendere la conquista del territorio. La disfatta di Adua (1896) indusse il governo a una rapida ritirata,

rimandando di fatto di un quarantennio (1935-36), in pieno regime fascista, l’occupazione dell’Abissinia.

Nel 1911-1912 la crisi dell’impero ottomano consentì al governo Giolitti di creare in Libia una colonia

italiana. Nel 1935-36 l’Italia fascista creò l’ultimo impero coloniale della storia, invadendo l’Etiopia,

perduta, come tutte le altre colonie, alla fine della seconda guerra mondiale

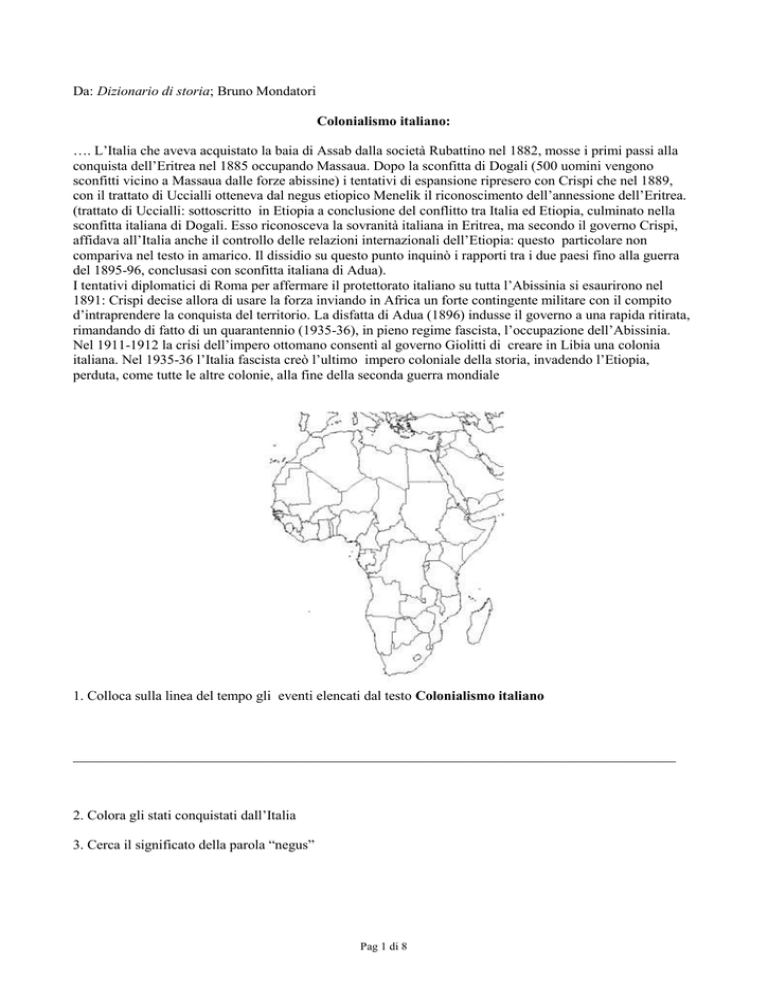

1. Colloca sulla linea del tempo gli eventi elencati dal testo Colonialismo italiano

_____________________________________________________________________________________

2. Colora gli stati conquistati dall’Italia

3. Cerca il significato della parola “negus”

Pag 1 di 8

L'occupazione dell'Africa

Come le altre potenze coloniali, l'Italia fece leva sulla propria superiorità militare invadendo nel 1911 la

Libia e nel 1935 l'Etiopia, dove inviò la più grande spedizione coloniale della storia e impiegò le armi

chimiche, già usate in Libia, per stroncare la resistenza delle popolazioni.

Nel periodo compreso tra gli inizi del Novecento e la prima guerra mondiale quasi tutta l’Africa, salvo

l’Etiopia e la Liberia, fu invasa e occupata da Gran Bretagna, Francia, Germania, Belgio, Portogallo, Spagna

e Italia. Quest'ultima, restata dopo la sconfitta di Adua una potenza coloniale di secondo piano con i

possedimenti dell'Eritrea e della Somalia, rilanciò in questo periodo la sua politica espansionista usando,

come avevano fatto le altre potenze europee, la superiorità della propria forza

Suo obiettivo era

l'occupazione della Libia, parte dell'impero ottomano che si stava sgretolando. A spingere in questa direzione

erano principalmente gli interessi del settore finanziario, che voleva penetrare in Nord Africa e Medio

Oriente, e del settore dell'industria pesante, che voleva una guerra perché aumentasse la spesa

La finanza vaticana aveva già ampi interessi economici in Libia attraverso il Banco di Roma, che aveva

cominciato a operare in questo paese nel 1907 realizzando in tre anni un giro d'affari di 242 milioni di lire.

Con una aggressiva strategia condotta di concerto con il governo italiano, l'istituto bancario aveva cercato di

acquistare il controllo di tutte le principali attività economiche libiche. Ciò aveva suscitato però una

crescente ostilità da parte delle autorità turche. Dopo aver dichiarato guerra alla Turchia prendendo a pretesto

l'uccisione di due italiani in Libia, il governo Giolitti decise per l'occupazione. Preceduto da un

bombardamento navale, il primo contingente del corpo di

spedizione italiano sbarcò a Tripoli il 5 ottobre 1911. L'occupazione della Libia, cui si oppose (anche se in

modo tardivo e debole) il Partito socialista italiano, fu preparata e accompagnata da una forte propaganda

nazionalistica, alimentata da quasi tutti i maggiori quotidiani (soprattutto da quelli cattolici legati al Banco di

Roma) con la motivazione che la conquista della Libia avrebbe creato uno sbocco all'emigrazione italiana

risolvendo il problema meridionale. Mentre sui giornali si scriveva «il nostro diritto su questa colonia è stato

affermato col cannone» e nei café-chantant si cantava «Tripoli, bel suol d'amore ti giunga dolce questa mia

canzone, sventoli il tricolor sulle tue torri al rombo del cannone», nella chiesa pisana di S. Stefano dei

Cavalieri, addobbata di bandiere

strappate ai turchi nel Cinquecento, il cardinale Pietro Maffi benediceva i fanti italiani in partenza per la

Libia, esortandoli a «incrociare le baionette con le scimitarre» per portare nella chiesa «altre bandiere sorelle» e in tal modo «redimere l'Italia, la terra nostra, di novelle glorie».

L'invasione della Cirenaica e della Tripolitania (parte orientale e nord occidentale della Libia), ad opera del

corpo di spedizione italiano forte di 103mila uomini al comando di 24 generali, suscitò l'immediata

resistenza della popolazione. Alla rivolta araba, scoppiata il 23 ottobre nell'oasi di Sciara Sciat e nella vicina

Tripoli, parteciparono uomini e donne, vecchi e ragazzi.

Diversi soldati italiani, dopo essere stati catturati, furono massacrati.

La repressione fu spietata: alla luce dei proiettori delle navi che spazzavano la costa e la città, le truppe

italiane scatenarono una vera e propria caccia all'arabo. Ne furono catturati migliaia, compresi molti che non

avevano partecipato alla rivolta. Incatenati in lunghe file, furono ammassati nella fortezza e in altri luoghi.

Nei tre giorni successivi ne furono fucilati o impiccati (secondo una stima approssimativa per difetto) circa

4500, tra cui 400 donne e molti ragazzi. Molti altri, nell'ordine delle migliaia, furono fatti deportare da

Giolitti a Ustica, Ponza, Caserta, Gaeta Favignana, dove morirono quasi tutti di stenti e malattie «A Ustica scriveva nel 1912 l'anticolonialista Paolo Vaierà - il colera ve ne ha sepolti più di cinquecento in poche

settimane. La miseria m cui sono stati tenuti ha contribuito alla falciatura delle loro vite. Nessun Paese ha

trattato i prigionieri di Stato come l'Italia»

Iniziava così la lunga storia della resistenza libica durata circa vent'anni nonostante che i colonialisti italiani

impiegassero, soprattutto nel periodo fascista i metodi più brutali per stroncarla.

Nel 1930 per ordine di Mussolini e dei generali Pietro Badoglio e Rodolfo Graziani, allo scopo di isolare i

partigiani vennero deportati dall'altopiano cirenaico circa 100 mila abitanti, che furono rinchiusi in una

quindicina di campi di concentramento lungo la costa.

Qualsiasi tentativo di fuga, testimoniarono i superstiti veniva punito con la morte. Nel campo di el Agheila

dove si trovavano circa 11mila internati, «le esecuzioni avvenivano sempre verso mezzogiorno, in uno

Pag 2 di 8

spiazzo al centro del campo, e gli italiani ci costringevano a guardare mentre morivano i nostri fratelli. Ogni

giorno uscivano da el Agheila cinquanta cadaveri, che venivano sepolti in fosse comuni. Cinquanta cadaveri

al giorno tutti i giorni, gente impiccata o fucilata, o persone che morivano di fame o malattia».

Sempre per ordine di Mussolini, del ministro dell'aeronautica Italo Balbo e dei generali Badoglio, Graziani e

De Bono fu impiegata ancor più l'aviazione per sterminare le popolazioni ribelli, bombardando e

distruggendo i loro raccolti.

Come risulta dagli stessi documenti ufficiali, furono impiegate da parte dell'aeronautica italiana anche armi

chimiche, in specifico gas asfissianti e bombe all'iprite, proibite dal recente Protocollo di Ginevra del 1925.

Ad esempio, il 4 febbraio 1928, il generale Emilio De Bono (allora governatore della Tripolitania)

informava i suoi superiori a Roma che, «come già preannunciato», i ribelli della zona a sud di Gifa, mentre

«con cammelli carichi erano già in movimento verso sud-est», «sono stati bombardati con circa tre

tonnellate di esplosivo e bombe iprite con evidenti risultati».

Quali fossero i risultati dell'uso dell'iprite lo riferisce un rapporto ufficiale sul bombardamento delle oasi di

Tazerbo, effettuato il 31 luglio 1930 dall'aeronautica italiana per ordine di Badoglio: «II corpo dei colpiti si

ricopriva di vasti gonfiori, che dopo qualche giorno si rompevano con fuoriuscita di liquido incolore. Un

indigeno subì la stessa sorte per aver toccato, parecchi giorni dopo il bombardamento, una bomba inesplosa».

La Libia fu dunque per l'aeronautica di Mussolini ciò che Guernica fu in Spagna per la luftwaffe di Hitler: il

terreno di prova delle armi e tecniche di guerra più micidiali.

Inseguiti da reparti cammellati o motorizzati e dall'aviazione, che li mitragliava e bombardava anche con

aggressivi chimici, i partigiani libici, guidati da Ornar al-Mukhtàr, si batterono fino all'ultimo anche se erano

ridotti ormai a non più di mille. Nel 1931, per tagliare loro i rifornimenti e isolarli, fu fatto costruire dal

generale Graziani, sul confine tra Cirenaica ed Egitto, un reticolato di filo spinato largo alcuni metri e lungo

270 kilometri, sorvegliato giorno e notte da aeroplani e pattuglie motorizzate.Individuato da un aereo, Ornar

al-Mukhtàr venne ferito e catturato il 12 settembre 1931. Sottoposto a interrogatorio dallo stesso Graziani, si

rifiutò di fornire qualsiasi informazione utile. Fu quindi processato e, dopo poche ore, condannato a morte

per «il reato più grave, quello di aver preso le armi per staccare questa Colonia dalla Madre Patria». Ornar alMukhtàr fu impiccato il 16 settembre 1931, all'età di settantatre anni, nel campo di concentramento di

Soluch, di fronte a oltre ventimila internati portati anche dai campi vicini ad assistere all'esecuzione.

Nei mesi successivi, gli ultimi gruppi di resistenza vennero sterminati o catturati mentre cercavano una via

di scampo attraverso il deserto o tentavano di aprirsi un varco nella barriera di filo spinato. A causa dei

bombardamenti, della distruzione dei raccolti, degli esodi forzati, delle privazioni, delle deportazioni ed

esecuzioni di massa, dal 1911 al 1931 la popolazione indigena della Cirenaica si era ridotta da 198 mila a

142 mila abitanti. Il 24 gennaio 1932, Badoglio poteva così annunciare: «La ribellione in Cirenaica è

completamente e definitivamente stroncata. Per la prima volta, dopo lo sbarco su queste terre, le due colonie

sono completamente occupate e pacificate».

Nel frattempo, in Africa, la mappa dell'occupazione coloniale si era ulteriormente modificata in seguito alla

sconfitta della Germania nella Prima guerra mondiale e alla conseguente spartizione delle colonie tedesche:

esse erano state poste dalla Società delle Nazioni sotto la tutela di Francia, Gran Bretagna, Belgio e Unione

sudafricana (dominion britannico dal 1910). Con la spartizione degli ex possedimenti tedeschi le due

maggiori potenze coloniali, Gran Bretagna e Francia, erano arrivate, nel periodo compreso tra le due guerre

mondiali, a controllare i quattro quinti del continente africano.

Fu in questo periodo che avvenne il successivo passo dell'espansionismo italiano con la decisione, presa

definitivamente da Mussolini nel 1934, di conquistare l'Etiopia.

Alla base di tale decisione vi erano molteplici motivi:gli interessi della grande industria che, in una

situazione economica ancora influenzata dalla crisi del 1929, contava sulla guerra per un rilancio delle

commesse statali, e quindi della produzione e dei profitti, e per l'acquisizione di nuovi mercati e fonti di

materie prime a basso prezzo; la ricerca di un nuovo sbocco per l'emigrazione italiana, calata a causa della

crisi e della conseguente riduzione dell'immigrazione negli Stati Uniti; l'intenzione di mostrare al popolo

italiano, con una grande impresa coloniale, che il fascismo era in grado di riscattare la sconfitta di Adua e

dare al paese quel prestigio e quella potenza che i precedenti governi non avevano saputo assicurare.

Venne quindi preparata l'invasione dell'Etiopia, paese di cui la stessa Italia aveva appoggiato nel 1923

l'ingresso nella Società delle nazioni e con il quale aveva stretto nel 1928 un patto ventennale di amicizia.

Vani furono i tentativi dell'Etiopia, governata dal negus Hailè Selassiè, di impedire l'invasione appellandosi

alla Società delle nazioni e cercando di ottenere l'appoggio dei singoli governi. Solo quello britannico, che

dal 1931 aveva fornito all'Etiopia aiuto tecnico e finanziario per avviare un processo di modernizzazione, le

Pag 3 di 8

dette il suo appoggio (ovviamente per allargare la propria sfera d'influenza in Africa). L'Etiopia cominciò

quindi a prepararsi alla guerra, importando nel 1935

dall'Europa 16mila fucili e 600 mitragliatrici. Paradossalmente una parte di queste armi venne fornita dalla

Germania nazista, la quale aveva interesse che l'Italia fosse impegnata il più a lungo possibile in Etiopia per

indebolirla in Europa e ottenere così il suo appoggio al piano tedesco di annessione dell'Austria in cambio di

quello tedesco all'annessione italiana dell'Etiopia.

Per invadere l'Etiopia - che disponeva di forze numericamente consistenti (circa 300mila uomini) ma

sprovviste di artiglieria, carri armati e aviazione - l'Italia allestì la più grande spedizione coloniale della

storia. Vi presero parte oltre 500mila uomini - 330mila soldati italiani, 87mila ascari eritrei e somali e spahis

libici, l100 mila lavoratori italiani addestrati e equipaggiati dotati di moderni armamenti (lO mila

mitragliatrici, 1100 cannoni, 350 aerei, 250 carri armati), di 14mila au-tomezzi e avanzati sistemi di

comunicazione.

Venne allo stesso tempo attuata in Italia una mobilitazione senza precedenti a sostegno della guerra. Alle

15,30 del 2 ottobre 1935, il suono delle campane a stormo e l'urlo delle sirene annunciavano che era giunto il

grande momento. Mentre i negozi abbassavano le saracinesche e le finestre venivano tappezzate di bandiere

tricolori, venti milioni di italiani, molti in divisa, si diri-gevano verso le piazze dove avrebbero ascoltato il

discorso del duce diffuso dagli altoparlanti. Alle 18,45, dal balcone di palazzo Venezia, Mussolini

annunciava alla folla acclamante: «Un'ora solenne sta per scoccare nella storia della patria. [...] Abbiamo

pazientato tredici anni, durante i quali si è ancora più stretto il cerchio degli egoismi che soffocano la nostra

vitalità. Con l'Etiopia abbiamo pazientato quarant'anni. Ora basta!».

All'alba del 3 ottobre, le truppe italiane invadevano l'Etiopia.

Una settimana dopo, la Società delle nazioni condannava l'Italia come aggressore stabilendo

successivamente contro di essa delle sanzioni economiche. Era un atto poco più che formale, in quanto le

sanzioni non vietavano l'esportazione in Italia di petrolio, carbone e acciaio e non erano sottoscritte da

Germania e Stati Uniti (non facenti parte della Società delle nazioni). La proclamazione delle sanzioni fu

però utilizzata da Mussolini per accrescere il consenso popolare attorno alla guerra di Etiopia e al regime

fascista. A tal fine, più che per una effettiva utilità economica, fu organizzata la donazione alla patria delle

fedi e di altri ornamenti d'oro e lanciata la «battaglia del grano» per aumentarne la produzione e rendere così

inefficaci le sanzioni.

Data la dura repressione esercitata dal regime fascista contro ogni forma di dissenso, ben poche furono le

voci che si levarono in Italia contro l'aggressione all'Etiopia. Tra di esse quella de L'Unità, pubblicazione

clandestina del Partito comunista d'Italia, che nel numero 6 del 1936 scriveva in prima pagina: «II popolo

italiano vuole: smobilitazione immediata e ritorno dei soldati e delle camicie nere dall'Africa; le spese della

guerra siano pagate dai milionari con un prelevamento

straordinario sui capitali». In realtà, salvo le piccole minoranze antifasciste costrette ad agire in

clandestinità o a rifugiarsi all'estero, la stragrande parte della popolazione italiana, compresi quasi tutti i

maggiori intellettuali, appoggiò la guerra contro l'Etiopia e in generale la politica espansionista del regime

fascista, che proprio in questo periodo ottenne il massimo del consenso.

Un ruolo determinante nella costruzione del consenso popolare fu svolto dal clero cattolico e in particolare

dalle sue alte gerarchie , di cui il regime fascista si era guadagnato l'appoggio soprattutto

con i Patti lateranensi del 1929. Il pontefice Pio XI evitava di fare in pubblico qualsiasi riferimento alla

guerra di Etiopia (che, secondo alcune testimonianze, in privato disapprovava) ma, permettendo il massiccio

intervento del clero a sostegno della guerra e tacendo sulla strage della popolazione etiope (sin dall'inizio

documentata da varie testimonianze anche di medici della Croce rossa), di fatto la tollerava e giustificava.

Il consenso popolare, unito alla sostanziale impotenza della Società delle nazioni, lasciò a Mussolini mano

libera in Etiopia. Giudicando il generale De Bono (comandante del corpo di spedizione) troppo prudente

nella conduzione della guerra, Mussolini lo sostituì dopo poco più di un mese con il maresciallo Badoglio,

affiancato dal generale Graziani. Appena giunto in Etiopia, Badoglio, su direttiva di Mussolini, dette ordine

all'aviazione e alle forze terrestri di colpire non solo le

truppe e gli accampamenti militari etiopi, ma le popolazioni, i villaggi e le città.

La guerra di conquista coloniale si trasformò così in guerra di distruzione, di annientamento. Vittorio

Mussolini (figlio del duce), che vi partecipava come pilota insieme al fratello Bruno, così descriveva il

bombardamento dei villaggi etiopici: «Le bombette incendiarie danno soddisfazione: almeno si vede fuoco e

fumo. [...]

Era un lavoro divertentissimo e di un effetto tragico ma bello. [...] Bisognava centrare bene il tetto di paglia.

Pag 4 di 8

Questi disgraziati che stavano dentro e si vedevano bruciare il tetto saltavano fuori scappando come

indemoniati. [...] Una bella sventagliata e l'abissino era a terra. Era dunque una caccia isolata all'uomo, come

al solito, e ogni apparecchio per conto suo frugava ogni buco annusando l'abissino».

Anche in Etiopia, come era già avvenuto in Libia, l'aviazione italiana condusse una vera e propria guerra

chimica non solo contro le formazioni armate ma contro le popolazioni inermi: furono impiegati gas

soffocanti (soprattutto fosgene), vescicatori (principalmente iprite) e tossici (benzolo), di cui si servì in

alcuni casi anche l'artiglieria.

Prove, anche fotografìche, della guerra chimica condotta dagli italiani in Etiopia furono presentate da medici

e altri testimoni , sia europei che etiopi. «Non è una guerra e nemmeno un massacro, scriveva nell'aprile 1936 John Melly, responsabile dell'ospedale da campo della Croce rossa britannica in

Etiopia - è la tortura di migliaia di uomini, donne e bambini indifesi con bombe e gas velenosi». Ma, quando

nell'aprile 1936 la Società delle nazioni chiese alla Croce rossa internazionale una documentazione ufficiale

sull'uso delle armi chimiche in Etiopia, questa rifiutò

con la motivazione che, essendo il suo scopo puramente umanitario e apolitico, non poteva fornire

informazioni utilizzabili sul piano politico. Così il governo italiano non fu mai ufficialmente posto in stato di

accusa per l'uso delle armi chimiche nella guerra d'Etiopia.

L'uso degli aggressivi chimici fu autorizzato personalmente da Mussolini, come risulta da vari documenti

ufficiali. Tra questi, il telegramma da lui inviato il 5gennaio 1936 a Badoglio con la direttiva di sospendere

temporaneamente per ragioni diplomatiche «l'impiego dei gas sino alle riunioni ginevrine, a meno che non

sia reso necessario da supreme necessità dell'offesa». La

sospensione fu di breve durata: «Impiego iprite - telegrafava Badoglio a Roma il 9 gennaio - si è dimostrato

molto efficace; circolano voci terrore per effetti gas». «Il libero uso di bombe e proiettili a liquidi speciali»,

spiegava lo stesso Badoglio in una memoria segreta del 3 marzo 1936, aveva lo scopo di «infliggere al

nemico le massime perdite e soprattutto produrne il completo collasso morale». Ancora, in un telegramma

inviato a Badoglio il 29 marzo 1936, Mussolini confermava la direttiva di «usare gas di qualsiasi tipo e su

qualsiasi scala» e, in un telegramma indirizzato a Graziani il 27 aprile, scriveva: «Autorizzo V.E. - se lo

ritiene necessario - all'uso dei gas a titolo di rappresaglia».

Si valuta che, in quattro dei sette mesi di guerra, furono sganciate dall'aviazione italiana sull'Etiopia circa

2600 bombe contenenti 330 tonnellate di aggressivi chimici. Impossibile invece è calcolare il quantitativo di

sostanze tossiche sparso sul territorio etiopico mediante vaporizzatori installati a bordo degli aerei. L'unico

dato certo è che degli oltre 6mila quintali di aggressivi chimici, immagazzinati nel deposito di Sorodocò, ne

restavano alla fine della guerra poco più di 2mila.

Le forze etiopi, pur essendo nettamente inferiori come mezzi e come numero, si batterono con coraggio,

riuscendo nell'inverno 1935 a condurre una controffensiva che mise in difficoltà l'esercito italiano. In alcuni

casi i combattenti etiopi attaccarono anche i carri armati con spranghe e pietre, per far uscire i cingoli dalle

ruote dentate e piegare le canne delle mitragliatrici, sparando quindi attraverso le feritoie. Infine l'esercito

italiano ebbe la meglio, soprattutto grazie all'impiego dell'aviazione e delle armi chimiche. Concorsero alla

sconfitta etiope l'errata decisione di accettare la battaglia campale, invece di logorare l'esercito invasore con

la guerriglia, e la defezione di alcuni capi passati dalla parte degli italiani.

L'esercito italiano continuò ad attaccare le forze etiopi anche quando si ritiravano e non erano più in grado di

opporre resistenza. Autorizzato da Mussolini a «impiegare ogni mezzo», Graziani ordinava il 24 gennaio

1936: «Incendiare e distruggere quanto è incendiabile e distruggibile. Rastrellare quanto è rastrellabile. [...]

Ho chiesto al comandante dell'aviazione di eseguire bombardamenti a gas e incendiar! nei boschi». Nei

rastrellamenti le truppe italiane usavano lanciafiamme e, quando gli etiopi si rifugiavano nelle caverne, vi

versavano taniche di benzina lanciandovi quindi bombe a mano: «Le caverne divampano, mandano lingue di

fuoco livide, sembrano fiaccole gigantesche. – raccontava un maggiore dei carabinieri - Sbucano delle figure

umane; si svincolano dalle fiamme, tentano, incerte e atterrite qualche passo, poi, colpite dai moschetti,

barcollano, annaspano, cadono».

Partecipavano al massacro, a fianco delle truppe italiane, i reparti di mercenari - principalmente ascari eritrei

e arabo-somali e spahis libici - agli ordini di ufficiali italiani. Essendo musulmani, essi erano

particolarmente spietati con gli etiopi di religione cristiana (gli scioani e amhara). «Prigionieri pochi,

secondo il costume delle truppe libiche», scriveva Graziani in una relazione inviata a Roma nell'aprile 1936.

Particolarmente crudeli erano anche gli azebò galla, guerrieri etiopi che ad Adua avevano combattuto contro

gli italiani e ora erano passati dalla loro parte (in cambio di armi e denaro) per combattere gli scioani. Agli

ordini di ufficiali italiani, erano addetti al massacro: sparavano dalle alture sui feriti e su coloro che erano

rimasti indietro e poi scendevano a spogliarli ed evirarli. Nel fare il conto delle perdite etiopi, il capitano De

Pag 5 di 8

Sarno, comandante dei galla, precisava in un rapporto inviato ai superiori nell'aprile 1936: «Il numero dei

morti si riferisce unicamente agli evirati, i cui trofei sono stati conservati dagli azebò galla».

Ad essere massacrati non furono solo i combattenti. Sin dall'inizio della guerra, soprattutto da quando

Badoglio aveva assunto il comando, la popolazione etiope fu sottoposta, oltre che ai bombardamenti con

armi chimiche, a una spietata quanto indiscriminata repressione. «Autorizzo VE. a far fucilare

sommariamente tutti coloro che nelle retrovie portino armi non autorizzate e diano luogo a sospetti»,

telegrafava il 6 dicembre 1935 Mussolini a Badoglio. «Ogni cartuccia italiana valga un uomo ucciso»,

incitava Gabriele D'Annunzio. Più frequenti delle fucilazioni erano però le impiccagioni, in cui si distinsero i

legionari al comando di Achille Starace, il segretario del partito fascista che, come altri gerarchi, era andato

in Etiopia in cerca di gloria. Lo stesso avevano fatto sette principi di casa Savoia, tra cui Filiberto di SavoiaGenova, duca di Pistoia, che dichiarava di partecipare alla guerra per «porre termine all'intollerabile stato di

barbarie dell'Etiopia».

In diversi casi furono compiuti dei veri e propri eccidi. Dopo che un reparto etiope aveva attaccato nel

febbraio 1936 un cantiere italiano, uccidendo due ingegneri e una settantina di operai armati addetti alla

costruzione di una strada per uso militare, soldati e operai italiani scatenarono crudeli e indiscriminate

rappresaglie contro gli abitanti anche di altre regioni. Nel villaggio di Adi Onfitò, nello Scirè, venne trucidata

da truppe libiche agli ordini di ufficiali italiani l'intera popolazione, compresi coloro che si erano rifugiati

nella chiesa. Una giovane donna, la più avvenente, fu ripetutamente violentata e infine straziata con un

tizzone del rogo su cui era stato bruciato il prete copto.

Con questi metodi fu combattuta e vinta la guerra di Etiopia. Il 5 maggio 1936, dal balcone di palazzo

Venezia, Mussolini annunciava ai 400mila romani affluiti nella piazza e nelle vie adiacenti, e ai 30 milioni di

italiani richiamati nelle piazze di tutto il paese dall'urlo delle sirene: «II maresciallo Badoglio mi telegrafa:

"Og gi, 5 maggio, alle ore 16, alla testa delle truppe vittoriose sono entrato in Addis Abeba". Durante i trenta

secoli della sua storia, l'Italia ha vissuto molte ore memorabili, ma questa di oggi è certamente una delle più

solenni. Annuncio al popolo italiano e al mondo che la guerra è finita. Annuncio al popolo italiano e al

mondo che la pace è ristabilita. Non è senza emozione e senza fierezza che, dopo sette mesi di aspre ostilità,

pronuncio questa grande parola. Ma è strettamente necessario che io aggiunga che si tratta della nostra pace,

della pace romana, che si esprime in questa semplice, irrevocabile, definitiva proposizione: "l'Etiopia è

italiana!"».

Il 7 maggio, re Vittorio Emanuele conferiva a Mussolini la Gran Croce dell'Ordine di Savoia con la

motivazione: «Ministro delle Forze Armate, preparò, condusse e vinse la più grande guerra coloniale che la

Stona ricordi, guerra che Egli, Capo del Governo del Rè, intuì e volle per il prestigio, la vita, la grandezza

della Patria fascista».

Il 9 maggio, dal balcone di palazzo Venezia, Mussolini proclamava: «L'Italia ha finalmente il suo impero».

Dopo aver annunciato che «i territori e le genti che appartenevano all'impero d'Etiopia sono posti sotto la

sovranità piena e intera del Regno d'Italia» e che «il titolo di Imperatore viene assunto per sé e per i suoi

successori dal Rè d'Italia», così concludeva: «II popolo italiano ha creato col suo sangue l'impero. Lo

feconderà col suo lavoro e lo difenderà contro chiunque con le sue armi. In questa certezza suprema, levate

in alto, o legionari, le insegne, il ferro e i cuori, a salutare, dopo quindici secoli, la riapparizione dell'impero

sui colli fatali di Roma. Ne sarete voi degni?». Al clamoroso assenso della folla, il duce replicava: «Questo

grido è come un giuramento sacro, che vi impegna dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini, per la vita e per la

morte».

Il 12 maggio, inaugurando l'esposizione della stampa cattolica, Pio XI sottolineava «la gioia trionfale di

tutto un grande e buon popolo innanzi a una pace che vuoi essere un fattore efficace e un preludio della vera

pace europea e mondiale». La "pace" - la "pace romana" che l'Etiopia aveva pagato con 55-70 mila morti sui

campi di battaglia (secondo stime italiane) e, compresi i civili, con 275mila morti (secondo fonti etiopiche) –

era invece il preludio di altri sanguinosi conflitti: la guerra di Spagna del 1936-39 e la Seconda guerra

mondiale del 1939-45.

Intanto la "pace romana" provocava altre stragi in Etiopia. Terminata la guerra - con un bilancio per l'Italia

di circa 4mila morti e una spesa di circa 12 miliardi di lire per le sole operazioni militari (valutabile complessivamente in non meno di 40 miliardi) – Badoglio sapeva bene che la vittoria conseguita con la conquista

di Addis Abeba non significava la fine della resistenza etiope. Per questo nel maggio 1936 aveva lasciato il

comando a Graziani ed era rientrato in Italia, dove aveva ottenuto grossi emolumenti, una villa a Roma e il

titolo di duca di Addis Abeba col motto «Come falco giunsi» (del quale aveva dovuto accontentarsi dopo che

il re gli aveva negato il motto «Veni, vidi, vici» da lui stesso proposto).

Pag 6 di 8

Graziani restava, col titolo di viceré, in un paese ancora per quasi i due terzi da occupare, dove, nonostante

che l'armata imperiale fosse distrutta e il negus Hailè Selassiè esiliato in Europa, 40-50mila partigiani

continuavano la guerriglia contro gli occupanti italiani. Il 28 luglio 1936, dopo aver attaccato alcuni convogli

ferroviari diretti ad Addis Abeba, essi penetrarono nella stessa capitale impegnando per tre giorni le truppe

italiane prima di essere costretti a ritirarsi. Un vescovo copto, l'abuna Petros, che si era schierato dalla loro

parte, fu catturato e processato per direttissima da un tribunale militare italiano. Prima di essere fucilato dal

plotone di esecuzione dei carabinieri, benedisse con la sua croce d'argento i giudici che lo avevano

condannato a morte. Appena due settimane prima, il 15 luglio, la Società delle nazioni aveva revocato le

sanzioni contro l'Italia e rifiutato la richiesta di aiuti all'Etiopia presentata da Hailè Selassiè.

Per stroncare la resistenza etiope, Graziani lanciò una grande operazione di «polizia coloniale» in cui

vennero impiegati circa 200mila uomini, dotati di armamenti pesanti. Contemporaneamente usò l'aviazione

per radere al suolo i villaggi in cui si sospettava avessero trovato rifugio i partigiani. Anche in questa

operazione vennero impiegate armi chimiche, come conferma il telegramma inviato al comando il 22 ottobre

1936 dal generale Gariboldi: «La zona del monte Debocogio è stata ipritata il giorno 22 corrente. Prudente

quindi informare le truppe operanti». Complessivamente, dal maggio 1936 all'aprile 1939, furono usate

contro i partigiani e le popolazioni etiopi circa 100 tonnellate di bombe all'iprite.

Per i partigiani catturati non c'era scampo. Mussolini aveva emanato «l'ordine tassativo» che «tutti i capi e

gli armati catturati» dovevano essere «passati immediatamente per le armi». Il 21 febbraio 1937, dopo essere

stato informato che l'intera popolazione del villaggio di Gogetti aveva fatto causa comune con i partigiani,

Mussolini telegrafò a Oraziani: «E' inteso che la popolazione maschile di Gogetti di età superiore ai 18 anni

deve essere passata per le armi e il paese distrutto».

Nonostante ciò, i partigiani riuscirono a effettuare una azione nel cuore della stessa capitale. Il 19 febbraio,

confusi tra i mendicanti ai quali Graziani stava facendo distribuire talleri d'argento alla presenza di tutti i

notabili della città per festeggiare la nascita del primogenito del principe Umberto, erede al trono imperiale,

lanciarono alcune bombe a mano (di fabbricazione italiana) ferendo lo stesso Graziani. Immediatamente

soldati e carabinieri sbarrarono le uscite del recinto, in cui si svolgeva la cerimonia, e cominciarono a sparare

sia sui mendicanti che sui notabili, molti dei quali furono finiti a colpi di baionetta. Dopo tre ore di

sparatoria, il piazzale era letteralmente coperto di cadaveri.

Il giorno stesso Mussolini telegrafava a Graziani che occorreva iniziare “quel radicale ripulisti assolutamente

a mio avviso, necessario nello Scioa». A iniziare il «ripulisti» furono i civili italiani: commercianti,

funzionari autisti e altri. «Tutti i civili che si trovano m Addis Abeba - scriveva Ciro Poggiali nel suo diano –

hanno assunto il compito della vendetta, condotta fulmineamente coi sistemi del più autentico squadrismo

fascista Girano armati di manganelli e di sbarre di ferro, accoppando quanti indigeni si trovano ancora m

strada.

[ ] Vedo un autista che, dopo aver abbattuto un vecchio negro con un colpo di mazza, gli trapassa la testa da

parte a parte con una baionetta. Inutile dire che lo scempio si abbatte contro gente ignara e innocente».

«In genere davano fuoco ai tucul con la benzina e finivano a colpi di bombe a mano quelli che tentavano di

sfuggire ai roghi - raccontava un altro italiano che aveva assistito alla strage - Intesi uno vantarsi di "essersi

fatto dieci tucul" con un solo fiasco di benzina». I morti furono migliaia: 30 mila secondo fonti etiopi.

Il «ripulisti» passò quindi in mano ai militari, solo tra il 19 febbraio e il 3 agosto 1937 furono fucilati o

impiccati (secondo la contabilità tenuta dallo stesso Graziani) 1918 etiopi, quasi tutti appartenenti alla

intellighenzia che fu così in gran parte liquidata. Vennero giustiziati, per ordine di Graziani, anche gli

indovini e i cantastorie che predicevano la fine dell'occupazione italiana Contemporaneamente, le truppe

italiane ricevevano l'ordine di eliminare tutti gli amhara che riuscivano a catturare. Nei dintorni di Soddu ne

furono arrestati duecento. L'incarico di farli sparire fu dato a un capitano degli alpini che, dopo averli

ammassati in una grande fossa, dispose i suoi ascari ai bordi e ordino loro di aprire il fuoco.

Quindi Graziani prese come bersaglio il clero copto, dando al generale Maletti l'incarico di impartirgli una

dura lezione. Nel maggio 1937 la colonna comandata da Maletti mise a ferro e fuoco la regione del Mens,

abitata da una popolazione di religione copta, uccidendo oltre 2500 "ribelli" e incendiando oltre 115mila

tucul, tre chiese e un convento. Contro queste popolazioni di fede cristiana Maletti lanciò un battaglione

musulmano e una banda di 1500 uomini, anch'essi musulmani che lo stesso generale definiva «i feroci

eviratori galla della banda Mohamed Sultan».

Il 19 maggio Maletti occupò il villaggio conventuale di Debrà Libanòs, il più celebre d'Etiopia, con due

grandi chiese in muratura e tremila tucul in cui vivevano monaci e laici. Nello stesso giorno ricevette un

telegramma in cui Graziani, dopo aver affermato di possedere «prova assoluta della correità dei monaci del

convento di Debrà Libanòs con gli autori dell'attentato»;

Pag 7 di 8

gli ordinava: «Passi pertanto per le armi tutti i monaci indistintamente, compreso il vice-priore».

L'indomani mattina i monaci furono portai in un vallone dove iniziarono le esecuzioni. Il loro numero era

talmente alto che dovettero essere impiegate le mitragliatrici pesanti. In un primo momento furono

risparmiati i giovani diaconi, ma tre giorni dopo Graziani ci ripensò e ordinò a Maletti: «Liquidazione

completa» Le vittime del massacro di Debrà Libanòs l’ episodio più sanguinario di tutta la storia coloniale

dell’ Africa furono probabilmente 1600.

La spietata repressione del 1937 non riuscì però a soffocare la resistenza etiope, che proseguì fin quando nel

1941, durante la Seconda guerra mondiale, il paese riacquistò la propria indipendenza.

LA GUERRA CHIMICA

Testimonianza di J.W.S. MacFie, medico dell'ospedale da campo della Croce rossa britannica in Etiopia, che

nel suo diario, pubblicato a Londra nel 1936, così descriveva gli effetti delle armi chimiche impiegate dagli

italiani contro la popolazione etiope:

Il primo paziente che esaminai, un vecchio, era seduto a terra, completamente avvolto in un telo, e si

lamentava dondolandosi avanti e indietro.

Quando mi avvicinai si alzò lentamente e apri il mantello.

Sembrava che qualcuno avesse cercato di spellarlo con mano maldestra. Il viso, la schiena e le broccia

erano orribilmente ustionati dall'iprite.

C'erano molti altri come lui. Alcuni erano stati ustionati di recente. Altri, ustionati da tempo, avevano sul

corpo piaghe già ricoperte da spesse croste marroni.

Uomini e donne, e anche bambini piccoli, tutti orrendamente sfigurati.

Testimonianza di Hailè Selassiè alla Società delle nazioni, Ginevra, 30 giugno 1936:

A bordo degli aerei italiani vennero installati dei diffusori in modo da vaporizzare, su vaste distese di

territorio, una sottile pioggia micidiale. A gruppi di nove, di quindici, di diciotto, gli aerei si succedevano

in modo che la nebbia emessa da ciascuno formasse una coltre continua.

Fu così che, a partire dalla fine di gennaio 1936, i soldati, le donne, i bambini, il bestiame, i fiumi, i laghi, i

pascoli, furono di continuo spruzzati con questa pioggia mortale.

Per uccidere sistematicamente gli esseri viventi, per avvelenare con certezza le acque e i pascoli, il comando

italiano fece passare e ripassare gli aerei.

Questo fu il loro principale metodo di guerra. [...]

Nè gli uomini nè le bestie erano più in grado di respirare. Ogni essere vivente che veniva toccato dalla

leggera pioggia caduta dagli aerei, che aveva bevuto l'acqua avvelenata o mangiato cibi contaminati,

fuggiva urlando e andava a rifugiarsi nelle capanne o nel folto del bosco per morirvi. [...] C'erano cadaveri

dappertutto, in ogni macchia, sotto ogni albero, ovunque ci fosse la parvenza di un rifugio

Ma ce n'erano anche di più all'aperto, in piena vista, perché la morte veniva in fretta e molti non avevano il

tempo di cercare un rifugio per morirvi in pace.Presto un odore insopportabile gravò sull'intera regione.

Non si poteva però pensare di seppellire i cadaveri, perché erano più numerosi dei vivi.

Da: Manlio Dinucci Geostoria dell’Africa pp 83-94

Pag 8 di 8