Psicologia dell’apprendimento e motivazione scolastica

UNITÀ DIDATTICA 1

APPRENDIMENTO: APPROCCI CLASSICI

Lezione 1

Lo studio dei processi di apprendimento e la psicologia dell’educazione

In queste pagine saranno presentate alcune riflessioni sull’apprendimento, cercando di fornirne una

definizione, di collocarlo all’interno di un contesto, di spiegarne i meccanismi che lo regolano. È

essenziale, prima di addentrarsi nell’analisi delle differenti teorie di riferimento che nel corso del

tempo hanno cercato di dare spiegazioni di tale fenomeno, comprendere che cosa si intenda per

apprendimento e quale sia il suo scopo.

Possiamo intendere per apprendimento un qualsiasi cambiamento che avvenga nell’individuo per

effetto dell’esperienza. Apprendere significa modificare, cambiare, riorganizzare un comportamento

o una conoscenza sulla base di una nuova esperienza vissuta o di un’informazione ricevuta.

Apprendere, però, non è sinonimo di svilupparsi. Apprendimento e sviluppo sono due processi

complementari, ma il secondo termine ha un’estensione più ampia: lo sviluppo della persona

consiste, infatti, nell’insieme dei cambiamenti che si verificano nel comportamento e nelle capacità

dell’individuo con il procedere dell’età. Tali cambiamenti non avvengono necessariamente per

effetto dell’esperienza, ma anche per la maturazione fisica: nei primi anni di vita, ad esempio, si

assiste ad un accrescimento ponderale e staturale del bambino.

Apprendere, al tempo stesso, non si riduce però soltanto allo studio scolastico o all’acquisizione di

nozioni in un contesto formale come la scuola. Apprendiamo ogni giorno della nostra vita, tramite

le azioni, l’osservazione, l’interazione con l’ambiente e con coloro che sono intorno a noi. La

famiglia è il primo contesto in cui il bambino apprende: impara comportamenti, modi di pensare,

atteggiamenti propri della situazione in cui è inserito. Non tutti gli apprendimenti, inoltre, sono

intenzionali: tutti, ad esempio, sappiamo che è pericoloso toccare con una mano un corpo

1

incandescente, ma alcuni di noi lo avranno appreso, magari in tenera età, a proprie spese e

certamente non in maniera intenzionale. L’apprendimento, inoltre, non è un aspetto che riguarda

soltanto la cognizione e il pensiero in senso stretto: dipende anche dallo stato emotivo che stiamo

vivendo e racchiude in sé componenti affettive che determinano fortemente gli esiti di tale processo.

Allo studio dell’apprendimento hanno contribuito diverse branche della psicologia e, in queste

pagine faremo riferimento alla psicologia dell’educazione, alla psicologia dello sviluppo, alla

psicologia generale, alla psicologia sociale, ma anche alla psicopatologia. La psicologia

dell’educazione, in particolare, ha mosso i primi passi agli inizi del 1900, prendendo le mosse dai

primi studi di psicologia generale e sperimentali condotti a partire dalla fine del 1800 su attenzione

e memoria.

In realtà, da sempre l’uomo si occupa di psicologia dell’educazione e lo fa ogni volta in cui riflette

su una qualsiasi azione di insegnamento o di apprendimento: nel V secolo avanti Cristo, Democrito

scriveva sugli indubbi vantaggi dati dalla scolarizzazione e a tutti è noto il metodo maieutico di

Socrate, con il quale il maestro aiutava il discepolo nella ricerca della verità. Platone e Aristotele si

interrogarono su diversi aspetti dell’educazione, quali l’effetto dell’arte nello sviluppo

dell’individuo, la relazione fra insegnante e allievo, la natura dell’apprendimento. In epoca romana,

ancora, Quintiliano forniva indicazioni sulla selezione degli insegnanti e l’adeguatezza dei

curricola. Agli inizi del diciassettesimo secolo, Comenio sostenne l’importanza dell’educazione

finalizzata ad una reale comprensione (e non alla memorizzazione) e propose riflessioni tutt’oggi

attuali sul ruolo della famiglia nell’educazione dei figli. Nella prima metà del diciannovesimo

secolo Johann Friedrich Herbart fu tra i primi a sostenere l’esigenza di un approccio scientifico

all’educazione promuovendo l’istruzione educativa e offrendo validi spunti sulla formazione dei

concetti e degli schemi (Alexander, Winne, 2006).

Nel 1903, uno psicologo statunitense, Edward Lee Thorndike, pubblicò l’opera in tre volumi

Educational Psychology: con questa data si individua la nascita ufficiale della disciplina. Gli ambiti

di studio di tale disciplina sono andati progressivamente diversificandosi: in ambito anglosassone la

2

psicologia dell'educazione ha acquisito presto significato di psicologia applicata all'apprendimento

dei contenuti scolastici, mentre in ambito francofono ha assunto un significato riferito soprattutto

allo studio dei sistemi scolastici ed ai risultati del funzionamento delle istituzioni scolastiche in cui

si attivano processi socio psicologici relativi a gruppi, classi, interazioni, norme e regole, condotte e

obiettivi della loro vita quotidiana.

La moderna psicologia dell'educazione fa propri i concetti inizialmente messi a punto da altre

discipline psicologiche, con le quali ha una relazione bidirezionale e costruttiva: le conoscenze

proprie di tali discipline sono infatti condizioni necessarie ma non sufficienti per la strutturazione di

valide teorie sull’insegnamento. Per molti anni, lo stato scientifico di tale disciplina è stato molto

dibattuto e per lungo tempo essa è stata considerata una disciplina di second’ordine, di esclusivo

carattere applicativo e senza una propria identità. Oggi può essere considerata una disciplina ponte

(Coll, 1988) fra le scienze psicologiche e le scienze dell’educazione: essa infatti è in una relazione

di interdipendenza con le altre branche della psicologia, affianca le scienze dell’educazione per

meglio comprendere il processo di insegnamento-apprendimento e ottenere una maggiore efficacia

dei processi educativi e, infine, grazie alla sua natura anche applicativa, comprende conoscenze per

ampliare e approfondire la dimensione teorico-concettuale, la pianificazione di ricerca e l’intervento

educativo.

Nel corso degli anni, gli interessi della psicologia dell’educazione si sono ampliati ed oggi

riguardano la ricerca applicata alle situazioni educative, identificando i principi che governano la

nascita e le condizioni dell’apprendimento nelle differenti situazioni e creandone schemi esplicativi.

Temi principe oggetto di ricerca sono ad esempio le variabili personali (con riferimento alle

rappresentazioni formali della conoscenza e dei processi ad essi sottesi, le conoscenze di base degli

studenti, la autoregolazione dell'apprendimento, la motivazione, le pre-conoscenze), i processi di

apprendimento (le sue componenti, le strategie di apprendimento, le strategie metacognitivi), la

costruzione di modelli teorici che possano illustrare come si verifica l'apprendimento e quali siano

le relazioni fra le componenti in esso coinvolte, la relazione insegnante-allievo e, più in generale, le

3

relazioni in classe, gli insegnanti e il processo di insegnamento, lo studio delle nuove tecnologie

come mezzo per favorire l’apprendimento, la diversità e le difficoltà di apprendimento, il contesto

familiare e le modalità educative che in essa si attivano.

In queste pagine saranno affrontati solo alcuni aspetti della psicologia dell’educazione e si farà

riferimento particolare alla psicologia dell’istruzione, ossia a quella parte di studi che si rivolgono

principalmente all’analisi dei processi di apprendimento in contesti formali, come la scuola. E’

essenziale che un insegnante e un educatore siano in grado di conoscere i meccanismi fondamentali

dell’apprendimento in modo tale da saper educare i propri allievi. Con educazione, infatti,

richiamiamo il processo attraverso il quale l'individuo impara e fa proprie capacità e facoltà

intellettuali e morali, ad esempio determinate regole di comportamento, condivise dalla famiglia e

dal contesto sociale e culturale. L’etimologia del termine educazione rimanda al latino e-ducere,

che significa letteralmente condurre fuori, portare alla luce qualcosa che è nascosto.

Proseguiremo, ora, affrontando le principali teorie postulate dalla psicologia, partendo da due

approcci classici, il comportamentismo e il cognitivismo, riflettendo sulle correnti dell’approccio

socio-culturale, analizzeremo alcuni processi che intervengono nell’apprendimento e, infine, ci

soffermeremo sul concetto di motivazione scolastica e sui suoi legami con l’apprendimento e il

successo scolastico.

4

Psicologia dell’apprendimento e motivazione scolastica

I Unità Didattica – Lezione 2

Le metafore dell’apprendimento

Come abbiamo appena visto, l’apprendimento comprende una pluralità di abilità che convergono in

un processo complesso in continuo divenire, che si modifica per adeguarsi a forme e contesti nuovi

creati dall’ambiente socio-culturale. Ogni approccio teorico che ha cercato di dare spiegazione di

tale concetto, sottende una concezione di apprendimento particolare che mette in luce l’attività o la

passività dell’apprendente, la causalità o la linearità. In questa lezione prenderemo in

considerazione le metafore utilizzate dai vari approcci per esplicare tale processo. Il pregio della

metafora è sottolineare gli aspetti essenziali di un concetto sconosciuto per renderlo più accessibile

alla comprensione, sottolineando similitudini o affinità con concetti più noti. Considereremo quattro

metafore principali (trasmissione della conoscenza, costruzione della conoscenza, partecipazione a

un gruppo e transazione) e sottolineeremo di volta in volta le concezioni di conoscenza e mente ad

esse sottese.

La trasmissione della conoscenza

Questa metafore si basa su un assunto meccanicistico, secondo cui la conoscenza viene trasmessa

da un emittente a un ricevente in maniera fortemente meccanica. L’informazione trasmessa non è

caratterizzata da alcun tipo di trasformazione e il successo di tale passaggio è dato proprio dalla

capacità di trasferire il messaggio nella medesima forma d’origine. Tale aspetto si riverbera sugli

aspetti valutativi dell’apprendimento: la valutazione è infatti focalizzata sulla similitudine tra

quanto trasmesso dal docente e quanto ricevuto dall’apprendente. La conoscenza è considerata

come qualcosa di statico e di predefinito, che non necessita di aggiustamenti e non è facilmente

modificabile. Se l’emittente ha il compito di stabilire a priori gli obiettivi dell’apprendimento, al

ricevente rimane il solo compito di appropriarsi di tale conoscenza trasmessa, nei modi e nelle

5

forme più simili possibili al messaggio originale. La conoscenza è quindi fortemente statica ed

oggettiva.

Occorre però considerare anche quale ruolo giochino le menti dei soggetti coinvolti nel processo di

apprendimento. Colui che trasmette riveste il ruolo di esperto che è in grado di trasferire la

conoscenza sulla base di conoscenze precedentemente acquisite. Il ricevente, invece, gioca il ruolo

di novizio. La mente di entrambi è considerata al pari di un contenitore che può essere riempito di

concetti e di idee. La qualità e la quantità del contenuto delle due menti è sensibilmente diverso;

non esistono invece differenze se il ruolo di esperto è giocato da un individuo, da un libro o da un

supporto digitale: in ognuno di questi casi la conoscenza è immagazzinata e sistematizzata in una

forma che è difficilmente modificabile.

La costruzione di conoscenza

Questa metafora si incentra sulla costruzione attiva e continua della conoscenza durante il processo

educativo. Rientrano in questa concezione, le riflessioni di Dewey, Piaget, Vygotskij e Leont’ev.

Non esiste conoscenza cristallizzata che viene trasferita da un emittente a un ricevente: la

conoscenza si costruisce, è in continuo divenire grazie alle interazioni che l’individuo ha con

persone e oggetti. Manca in questo caso una corrispondenza tra conoscenza e realtà, proprio perché

la conoscenza è frutto di una costruzione attiva dell’individuo che non descrive pedissequamente la

realtà che esiste in quanto tale, ma la interpreta sulla base della propria esperienza nel mondo. La

conoscenza non è quindi più un dato oggettivo: se essa nasce sulla base di interpretazioni della

realtà, ne deriva che esistano molteplici conoscenze, frutto delle differenti percezioni della realtà di

ogni individuo. La conoscenza quindi è in continua costruzione e varia nel tempo, costruendosi su

base individuale e su base sociale; tale assunto si riflette sugli aspetti valutativi del processo di

apprendimento che non può più considerare la valutazione come un confronto fra il prima e il dopo

ma deve osservare la conoscenza nel suo dispiegarsi. È il processo e non il prodotto ad essere

importante: una valutazione ottimale secondo tale ottica può servirsi ad esempio dei portfoli

6

individuali, di valutazioni e di autovalutazioni. La mente assume un ruolo centrale in tale metafora

diventando strumento e luogo per la creazione di conoscenza. Non ha più valore la distinzione tra

esperto e novizio perché tutti sono in grado di produrre conoscenza e si parla quindi di novizio

intelligente, ossia di una persona che pur non conoscendo approfonditamente un tema, è in grado di

reperire le informazioni mancanti e con esse produrre nuova conoscenza.

La partecipazione ad un gruppo

Aspetto centrale delle due metafore precedenti era la considerazione dell’apprendimento come un

atto cognitivo; in questa metafora, l’attenzione si sposta sugli aspetti sociali e sui contesti

situazionali. L’apprendimento è considerato un processo di acculturazione, ossia un percorso

attraverso il quale l’individuo si appropria della cultura del proprio gruppo di riferimento e la

modifica mediante la sua partecipazione. Non è quindi l’atto cognitivo ad essere centrale, ma la

partecipazione ad un gruppo, la relazione con gli altri, l’essere parte di discorsi e riti di un gruppo

sociale. Questo modello si rifà alle teorizzazioni di Lave e Wenger (1991) che postularono il

modello partecipativo. Secondo tale modello la partecipazione è dapprima periferica: entrando a far

parte di un gruppo si inizia ad osservarne le pratiche, ad interagire poi in alcune attività, fino ad

assumere ruoli più centrali; la partecipazione si sposta quindi dalla periferia al centro,

abbandonando

modalità di

interazione passive per modalità più

attive.

Il

successo

dell’apprendimento è in questo caso dato dal passaggio dalla periferia al centro.

Anello debole di questo modello è dato però dalla sua applicazione alle società moderne: mentre la

partecipazione a gruppi di società, ad esempio, aborigene rispecchiano chiaramente quanto

postulato (sono culture stabili in cui i contenuti culturali, invariati da molto tempo, sono trasmessi

da una generazione all’altra senza variazioni), la stessa cosa non avviene per la nostra società, in cui

si assiste a repentini cambiamenti. L’apprendimento, allora, non è tanto un’acquisizione di pratiche

del proprio gruppo, quando un superamento di pratiche esistenti per giungere a pratiche nuove.

Anche il concetto di conoscenza si modifica radicalmente, è un corpus in continua trasformazione,

7

osservabile solo tramite le attività e le pratiche svolte in comunità. Essa emerge da una continua

negoziazione dei significati all’interno di un gruppo. Non può essere contenuta in un luogo o in un

individuo, ma è una conoscenza distribuita. La partecipazione non solo determina la conoscenza,

ma definisce anche i contesti e le azioni che in essa si verificano. La mente è soltanto uno dei

processi che definisce il processo di acculturazione: è imperscrutabile e si modifica anche solo per

effetto della sua osservazione. L’interesse si sposta sull’identità dell’individuo, come attore del

processo di partecipazione.

La transazione

L’ultima metafora proposta si rifà agli studi di Dewey e alla definizione di apprendimento come una

transazione commerciale in cui si verifica una cessione da parte del venditore e un’acquisizione da

parte dell’acquirente, apportando cambiamenti per entrambi gli attori e modificando anche il

contesto. La metafora prende in considerazione congiuntamente individuo e ambiente nell’intento di

dare una spiegazione della complessità del processo educativo. Tale metafora è stata proficuamente

applicata per illustrare il funzionamento di contesti tecnologici in cui le voci dei singoli individui,

che si producono in un contesto locale e non mediato, generano nuovi contesti telematici (si pensi

ad un forum online). Anche la concezione di conoscenza deriva dalle idee di Dewey, secondo il

quale la conoscenza è ciò che fa ritenere conclusa l’indagine, il risultato della transazione. Se

l’indagine conoscitiva corrisponde alla trattativa (ossia al reperimento delle informazioni, alla loro

valutazione, la conoscenza può essere considerato come il prezzo pagato per la compravendita. In

questo modo, però, l’apprendimento appare un processo finito e limitato nel tempo, ma la

conoscenza prodotta può dare avvio a nuove indagini in un processo circolare continuo. La mente è

uno strumento utile alla ricerca di significati e valori, anche sulla base di esperienze precedenti, con

lo scopo di aumentare il controllo del soggetto sull’ambiente. La mente, quindi, fornisce significato

e senso alla pratiche per mezzo della quali si verifica la transazione.

8

Psicologia dell’apprendimento e motivazione scolastica

I Unità Didattica – Lezione 3

Il comportamentismo

Nei primi anni del 1900 dominavano la scena psicologica gli studi di Wilhem Wundt, un fisiologo e

psicologo tedesco che fondò a Lipsia il primo laboratorio di psicologia sperimentale con lo scopo di

studiare le funzioni elementari della mente (ad esempio, sensazione e percezione) (cfr. Barone,

D’Urso, 2012). Il metodo di Wundt si basava sull’osservazione e sull’introspezione, ossia lo studio

descrittivo delle sensazioni che il soggetto sperimentale provava durante le fasi dell'esperimento.

Inoltre, anche la diffusione delle teorie psicoanalitiche freudiane avevano introdotto nell’ambito

psicologico concetti come mente, inconscio.

Negli Stati Uniti, nel 1913, John Watson pubblicò su Psychological Review, un ormai celebre

saggio nel quale affermava la necessità di rifondare la psicologia su basi scientifiche, bandendo

definitivamente i concetti di derivazione filosofica perché non riferibili a entità direttamente

osservabili. Watson riteneva che soltanto gli atti esteriori dell’individuo dovessero essere oggetto

dell’indagine psicologica; solo l’attenzione ai comportamenti osservabili, ossia qualsiasi risposta

manifesta di un organismo agli stimoli ambientali, avrebbe potuto restituire scientificità e

oggettività alle discipline psicologiche. A partire da tale rivendicazione presero avvio alcuni fra gli

studi più noti sul comportamento umano: l’approccio comportamentista dominò il panorama

internazionale per tutta la prima metà del ventesimo secolo. Secondo tale approccio,

l’apprendimento è un cambiamento che si verifica nei comportamenti dell’individuo a seguito di

una serie di stimoli ambientali.

A fondamento di tale approccio sta la centralità attribuita all’ambiente come motore di qualsiasi

apprendimento. Riprendendo le idee di Platone e di Locke, anche i comportamentisti affermano che,

alla nascita, l’essere umano è una tabula rasa: nessun comportamento e nessuna conoscenza sono

innate, tutto viene appreso grazie all’esperienza. L’apprendimento, quindi, ha un ruolo

9

fondamentale per i comportamentisti che ritenevano possibile spiegare ogni comportamento umano

sulla base delle esperienze pregresse vissute dal soggetto. Da tale assunto consegue la forza

attribuita all’apprendimento: predisponendo l’ambiente in maniera tale da far vivere ad un soggetto

determinate esperienze, sarebbe possibile veicolare l’apprendimento di qualsiasi comportamento

desiderato.

I comportamentisti ritenevano che ogni apprendimento fosse frutto di un condizionamento, ossia di

un’associazione fra uno stimolo ambientale e la risposta fornita dal soggetto. Secondo il

comportamentismo radicale, il condizionamento era in grado di spiegare ogni risposta umana. Due

sono i tipi di condizionamento: il condizionamento classico e il condizionamento operante.

Il condizionamento classico fu teorizzato da Pavlov, un fisiologo russo. Noto è il suo esperimento

sul riflesso condizionato nei cani. Pavlov osservò che, ponendo un cane di fronte ad una ciotola di

cibo (stimolo incondizionato) la sua salivazione aumentava (riflesso incondizionato). Il fisiologo

iniziò così a presentare unitamente alla ciotola di cibo il suono di un campanello o l’accensione di

una luce (stimoli condizionati). Dopo alcune presentazioni, era sufficiente che il cane udisse il

suono del campanello perché si verificasse l’aumento della salivazione (risposta condizionata),

senza che venisse presentata la ciotola di cibo. Che cosa era accaduto? Il cane aveva appreso una

nuova associazione, che faceva sì che una reazione naturale e fisiologica (l’aumento della

salivazione) venisse associato ad un evento non naturale, come la variazione delle condizioni

ambientali. Il condizionamento classico, però, poteva dare spiegazione soltanto di associazioni che

comprendevano risposte già presenti nell’individuo, mentre il modello non si applicava

all’acquisizione di nuovi comportamenti.

Gli studi di Thorndike e Skinner sul condizionamento operante o per prove ed errori cercarono

proprio di colmare questo vuoto, invertendo nei loro esperimenti le fasi del condizionamento

classico e facendo sì che la risposta fosse precedente allo stimolo con funzione di rinforzo (cfr.

Barone, D’Urso, 2012). Il condizionamento operante, infatti, centra l’attenzione sull’azione del

soggetto dalla quale deriva un rinforzo che ha lo scopo di consolidare la messa in atto del

10

comportamento precedente. Come per il condizionamento classico, cerchiamo di comprendere con

un esempio quanto appena letto. Skinner dimostrò che inserendo un topolino in una gabbia, questo

veniva ricompensato con del cibo ogni volta che premeva una leva. La prima comparsa dell’azione

desiderata, ossia la pressione della leva, avveniva in forma del tutto casuale. Il ripetersi della

successione di eventi pressione della leva somministrazione di cibo faceva sì che il topolino si

impegnasse attivamente nella riproduzione del comportamento auspicato dallo sperimentatore. La

somministrazione di cibo aveva secondo Skinner la funzione di rinforzo, ossia uno stimolo con

funzione di aumentare la frequenza del comportamento immediatamente precedente alla sua

comparsa. Skinner differenziò fra il rinforzo positivo, ossia il verificarsi di una situazione piacevole

(come trovare del cibo per un ratto affamato rinchiuso in una gabbia), il rinforzo negativo, ossia il

venire meno di una situazione spiacevole (al ratto non viene più somministrata una scossa se preme

una leva) e la punizione, cioè un evento che diminuisce la probabilità che si manifesti il

comportamento cui è associata (al ratto viene somministrata una scossa se si avvicina all’uscita

della gabbia). Il rinforzo è fondamentale: quando viene meno, i comportamenti indotti tendono a

ridurre la propria comparsa (se il topolino premerà più volte la leva senza ricevere cibo, tenderà a

ridurre il comportamento fino alla sua scomparsa).

Il condizionamento operante trovò vasta applicazione in due ambiti, quello scolastico e quello

militare.

Nel primo caso, Skinner ideò un sistema di istruzione programmata o istruzione lineare mirato a

personalizzare l’apprendimento sulla base dell’accertamento dei prerequisiti del soggetto e un

puntuale controllo e rinforzo dell’apprendimento in corso. Egli mise a punto delle macchine per

insegnare, dispositivi provvisti di schede nelle quali ogni unità di apprendimento veniva scomposta

in unità di contenuto minime e di difficoltà crescente. Sulla base dell’accertamento iniziale ogni

apprendente poteva iniziare il percorso dal segmento più prossimo alle proprie preconoscenze e

proseguire a piccoli passi con costante verifica dell’apprendimento precedente. Tale strutturazione

dell’apprendimento aveva il pregio, secondo Skinner, di minimizzare il più possibile la possibilità

11

di commettere errori. Secondo il comportamentismo, infatti, l’errore deve essere attivamente evitato

poiché impedisce la possibilità di ricevere un rinforzo e quindi riduce gli esiti del processo di

apprendimento e porta il soggetto sperimentare associazioni scorrette. Negli anni successivi, oltre

alla programmazione lineare sono state proposte la programmazione ramificata, che poneva l'enfasi

sulla flessibilità del programma più che sul rinforzo e il mastery learning (apprendimento per la

padronanza), che poneva l'enfasi sul tempo per apprendere a disposizione dello studente.

Con riferimento all’ambito militare, invece, gli assunti del comportamentismo sono stati applicati

alle procedure di addestramento; interessanti contributi sono stati apportati ai concetti di task

analysis e di feedback nell’ambito dello studio dell’apprendimento di abilità percettivo motorie

complesse. Con task analysis, ossia analisi del compito, si intendono le procedure messe in atto per

l’individuazione dei requisiti comportamentali necessari allo svolgimento di un compito, ossia

un’analisi puntuale delle caratteristiche richieste per l’esecuzione di un comportamento complesso.

Il feedback è invece un'informazione di ritorno, attraverso la quale si ottiene la conoscenza dei

risultati ed è importante per valutare l'accuratezza della prestazione in cui si è coinvolti. È, ad

esempio, un feedback l’insieme di informazioni che riceviamo da un docente cui abbiamo

consegnato un elaborato scritto: sono feedback tanto una semplice valutazione, quanto una

riflessione sui punti di forza e di debolezza della nostra prestazione (cfr. Barone, D’Urso, 2012).

12

Psicologia dell’apprendimento e motivazione scolastica

I Unità Didattica – Lezione 4

Il Comportamentismo: prospettive alternative

Nel corso degli anni, alcune critiche furono mosse ai comportamentisti, soprattutto con riferimento

all’indiscusso ruolo del rinforzo come presupposto necessario per garantire l’apprendimento di

comportamenti nuovi e alla volontà di studiare l’apprendimento umano soltanto attraverso

l’osservazione del comportamento manifesto.

Tolman, negli ani Trenta, si occupò di indagare il rapporto fra apprendimento e prestazione,

mettendo in dubbio che ad un determinato livello di apprendimento dovesse sempre corrispondere,

così come postulato dai primi comportamentisti, un medesimo livello di prestazione in un compito.

In altre parole, Tolman si occupò di dimostrare in sede sperimentale l’esistenza di un

apprendimento latente, non direttamente connesso alla ricezione di un rinforzo (cfr. Barone,

D’Urso, 2012). Per verificare la propria ipotesi, selezionò tre gruppi di ratti e osservò i loro

comportamenti in un labirinto. I topi del gruppo A ottenevano del cibo (rinforzo) ogni qualvolta

raggiungevano l’uscita del labirinto, quelli del gruppo B erano lasciati liberi di muoversi per il

labirinto senza alcun rinforzo, mentre i topi del gruppo C erano trattati, per i primi 10 giorni, come

il gruppo B e per la settimana successiva come il gruppo A. Nei primi 10 giorni di sperimentazione

il ruolo del rinforzo era evidente: i ratti del gruppo A dimostravano di aver appreso la struttura del

labirinto, raggiungendo rapidamente l’uscita con una rapida diminuzione degli errori nel tempo;

negli ultimi 7 giorni, però, i ratti del gruppo C raggiungevano rapidamente nelle prestazioni i ratti

del gruppo A, fino a superarli, ottenendo risultati migliori nella ricerca dell’uscita del labirinto.

Come ipotizzato, i topi del gruppo C dovevano avere appreso nei primi 10 giorni la struttura del

labirinto e senza la necessità di alcun rinforzo. Tolman si riferisce a questo proposito alla creazione

di una mappa cognitiva, ossia una rappresentazione mentale della meta e dello spazio che conduce

ad essa: grazie a tale mappa, secondo il principio del minimo sforzo, la meta viene raggiunta per

13

mezzo del percorso più semplice e meno dispendioso. Secondo tale prospettiva, quindi, muta il

ruolo del rinforzo ai fini dell’apprendimento: è utile per la manifestazione del comportamento, ma

non per il suo apprendimento che rimane latente in assenza di una motivazione specifica; il rinforzo

è quindi utile per manifestare un apprendimento ed è quindi maggiormente associato ad un’elevata

prestazione, piuttosto che ad un’avvenuta acquisizione.

Un altro contributo di rilievo fu apportato da Kohler, con riferimento ad un apprendimento che non

riusciva ad essere esplicato dai paradigmi del comportamentismo radicale (cfr. Barone, D’Urso,

2012). Kohler si concentrò infatti sull’apprendimento per insight, ossia quel tipo di apprendimento

che pare verificarsi all’improvviso, senza l’intervento di alcun tipo di rinforzo. Ci riferiamo in

questo caso a quelle situazioni, che tutti noi abbiamo sperimentato, in cui ci sentiamo bloccati da un

problema senza essere in grado di trovare una soluzione fino a che, improvvisamente, la soluzione

appare d’improvviso alla nostra mente, come un’illuminazione. Kohler condusse alcuni esperimenti

con uno scimpanzé rinchiuso in una gabbia. Al di fuori di essa venivano posti della frutta e due

bastoni di diversa lunghezza. Lo scimpanzé, dall’interno della gabbia, non poteva raggiungere

direttamente né il cibo, né il bastone più lungo, ma poteva afferrare il più corto. Per riuscire a

cibarsi, lo scimpanzé doveva servirsi del bastone corto per poter afferrare quello lungo e, solo

grazie a questo, raggiungere la frutta. Le sedute osservative effettuate registravano dei tentativi

dello scimpanzé di raggiungere il cibo tramite il bastone corto e poi dei lunghi momenti di

inattività, in cui lo scimpanzé sembrava disinteressarsi totalmente del problema. Improvvisamente,

poi, giungeva l’insight: lo scimpanzé si serviva del bastone corto per afferrare quello lungo e

avvicinava a sé il cibo. Anche in questo esperimento veniva meno uno degli assunti base del

comportamentismo: non si assisteva ad un apprendimento per piccoli passi o per prove ed errori, ma

l’abilità complessa sembrava venire acquisita improvvisamente e non per progressivi

avvicinamenti. L'intuizione dello scimpanzé era una modificazione repentina e unitaria del campo

che portava a riconsiderare in modo qualitativamente diverso gli elementi in esso contenuti.

Parleremo ancora di insight nel modulo 3 dedicato ai processi di apprendimento.

14

Intorno agli anni Cinquanta, i teorici dell’apprendimento sociale apportarono nuovi contributi

all’approccio comportamentista, oggetto di critiche da parte di molti psicologi in quanto ritenuto

insufficiente a spiegare la complessità del comportamento umano soltanto per mezzo del

condizionamento classico e operante.

È importante ricordare il contributo di Albert Bandura che studiò il concetto di apprendimento

sociale, cercando di calare alcuni assunti del comportamentismo all’interno della fitta rete di

relazioni in cui quotidianamente l’essere umano è inserito (cfr. Barone, D’Urso, 2012). Uno dei

motori dell’apprendimento fin dalla più tenera età, è secondo Bandura, l’imitazione, considerato in

tale prospettiva come un meccanismo autonomo di apprendimento. Dall’osservazione di altre

persone, il bambino apprende comportamenti e atteggiamenti che farà propri senza necessità di un

rinforzo esterno: questo è il motivo per cui gli individui manifestano anche comportamenti mai

rinforzati precedentemente, frutto dell'osservazione di altre persone rinforzate per il loro

comportamento.

Cambia quindi il ruolo affidato al rinforzo che risulta essere necessario più per l’esecuzione della

risposta (creando motivazione) che per l’apprendimento. Se il modello riceve rinforzi positivi questi

avranno un effetto sull’apprendimento dell’osservatore che vorrà compiere la stessa azione per

essere ricompensato; i rinforzi diretti potranno invece consolidare la risposta. Consideriamo un

esempio di apprendimento per imitazione: un bambino che osserva un’insegnante lodare spesso una

sua compagna perché si impegna molto nei compiti, può cercare di imparare a comportarsi nello

stesso modo, così come, al contrario, riuscire a imparare che può farla franca comportandosi

inadeguatamente.

Ulteriore novità apportata da tale approccio è l’attribuzione di un ruolo essenziale al pensiero

cosciente a guida del comportamento grazie alla considerazione delle aspettative, delle credenze,

delle cognizioni di ogni individuo che influenzano ogni essere umano nell’interpretazione della

realtà. Durante tutta la vita, grazie all’osservazione del proprio e dell’altrui comportamento, gli

individui regolano i comportamenti sulla base delle conseguenze delle proprie azioni,

15

considerandone i successi e i fallimenti: in tale modo sono in grado di comprendere che cosa sia

adeguato in una determinata circostanza e di anticipare il risultato di un comportamento.

Ma in quale modo si apprende osservando un modello e cercando di imitarlo? Affinché tale

processo abbia successo e sia efficace è necessaria l’attivazione di alcuni processi cognitivi, ossia:

a) processi attentivi, che consentono la messa a fuoco del modello oggetto di imitazione

b) processi rappresentazionali, che permettono la rappresentazione in memoria della sequenza di

azioni compiuta dal modello e la relativa interpretazione

c) processi di riproduzione, che riguardano la capacità da parte dell’individuo di attuare una

riproduzione motoria, ossia ripetere la sequenza osservata a livello motorio

d) processi motivazionali, ossia la presenza di autoconsapevolezza che permette di individuare quali

vantaggi derivino dall’esecuzione del modello.

A ben vedere, pur nascendo in ambito comportamentista, la teoria di Bandura si colloca più

giustamente nell’ambito cognitivista, richiedendo l’abbandono della sola considerazione del

comportamento manifesto per spiegare l’apprendimento e inserendo la considerazione delle attese

di conseguenze sulla base di eventi passati e l’influenza di opinioni e credenze nell’interpretazione

del mondo.

16

Psicologia dell’apprendimento e motivazione scolastica

I Unità Didattica – Lezione 5

Il cognitivismo HIP

A partire dagli anni Cinquanta, mentre l’egemonia del comportamentismo veniva sempre meno a

causa delle crescenti critiche mosse alla visione meccanicistica dell’apprendimento, presero avvio

alcuni studi che ritornarono a studiare la mente umana tramite le inferenze tratte dai comportamenti

osservabili. Il successo di tali studi fu di portata elevata tanto da trasformare tale prospettiva di

indagine nella prospettiva dominante sulla cognizione e l’apprendimento umano.

Il termine cognitivismo venne però coniato molto più tardi, soltanto nel 1967, quando Neisser, in un

volume dal titolo Cognitive Psychology, esplicitò in una trattazione organica l’attenzione riservata

ai processi cognitivi offrendone un nuovo paradigma esplicativo (cfr. Barone, D’Urso, 2012).

Neisser propose infatti il modello HIP (Human Information Processing) che considerava la mente

umana come un elaboratore di informazioni.

Prima di addentrarci in tale modello, è importante definire, però, che cosa sono i processi cognitivi:

sono le rappresentazioni e i processi mentali che permettono di percepire ed elaborare le

informazioni alla base del comportamento (Job, 1988). Gli individui possono conoscere il mondo

attraverso le funzioni mentali come la percezione, l'attenzione, la memoria, il pensiero. Grazie ai

processi mentali possiamo trasformare, ridurre, lavorare, immagazzinare e recuperare le

informazioni che arrivano ai nostri sistemi sensoriali. Tutte le attività che svolgiamo grazie ai

processi cognitivi sono per la maggior parte consapevoli e attengono alle nostre risposte volontarie

piuttosto che involontarie.

17

Il modello HIP del processo di elaborazione dell'informazione

Neisser riteneva che si potesse effettuare un parallelo fra i processi cognitivi umani e le modalità di

elaborazione dell'informazione svolte da un computer. Un software è infatti formato da una serie di

istruzioni perché possano essere compiute delle operazioni passo passo, che vengono raggruppate e

riunite secondo forme differenti. Alcune istruzioni, vengono conservate nel computer per un tempo

limitato, utile all'applicazione delle operazioni in una memoria temporanea, di servizio, oppure

possono essere conservate in una memoria a lungo termine, un disco fisso, perché possano essere a

disposizione ogni volta che siano necessarie all'elaboratore. Così come il computer, anche l'essere

umano manipola delle informazioni, trasformando le informazioni in ingresso per produrre

informazioni in uscita; così come un computer, l'essere umano ha dei limiti circa la quantità di

informazioni che può manipolare e circa il tempo impiegato per elaborare le stesse. Non stiamo qui

formulando un parallelo fra le caratteristiche fisiche di un elaboratore e di un essere umano: la

metafora propone un'analogia fra le modalità di processare l’informazione.

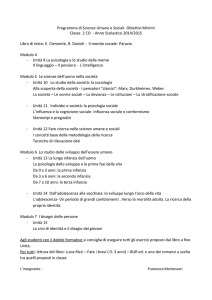

Confronto dell’informazione

Trasduzione sensoriale

Registro

sensoriale

INPUT

ambientale

o stimolo

Mantiene

l’informazione

nella forma originaria

a cessata stimolazione

Informazione

riconosciuta

Informazione

ignorata

MBT o

memoria

temporanea

di lavoro

MLT o

magazzino

permanente

Compiti cognitivi,

processi di controllo

OUTPUT o

risposta dell’organismo

Fig. 1. Il modello dei magazzini di memoria (Atkinson e Shiffrin, 1968)

Nel 1968, Atkinson e Shiffrin, all'interno degli studi condotti sulla memoria umana, proposero il

modello dei magazzini di memoria al fine di spiegare in che modo l'informazione venisse recepita,

trasformata e conservata dall'essere umano. Se il comportamentismo fino ad allora si era interessato

18

alle associazioni che determinavano un legame fra un determinato input e un corrispondente output,

il cognitivismo cercò di indagare quali erano i processi mentali che intercorrevano fra la ricezione

di un input dall'ambiente e la produzione di un output da parte dell'individuo. Secondo tale modello

esistono tre principali magazzini di memoria, attraverso i quali l’informazione viene processata: il

registro sensoriale, la memoria a breve termine e la memoria a lungo termine. Ogni qualvolta i

nostri sensi percepiscono una sensazione, il registro sensoriale si occupa di conservare tale unità

informativa per poche frazioni di secondo, durante le quali lo stimolo viene confrontato con alcune

informazioni presenti nella memoria a lungo termine, al fine di giungere al riconoscimento dello

stimolo (operando una trasduzione sensoriale). Se lo stimolo viene considerato non utile, viene

ignorato; in caso contrario, l'informazione passa alla memoria a breve termine (o memoria di

lavoro). Tale memoria ha una capacità limitata, sia in termini di tempo (qualche decina di secondo),

sia in termini di spazio (in media 7 unità informative). La memoria a breve termine ha un ruolo

duplice e fondamentale: è il magazzino nel quale transitano le informazioni provenienti dal registro

sensoriale prima di essere trasmesse e conservate nella memoria a lungo termine, ma soprattutto è lo

spazio in cui le informazioni vengono elaborate, integrate e modificate al fine di poter produrre un

output. Il terzo magazzino è la memoria a lungo termine, ossia un archivio potenzialmente illimitato

nel quale vengono conservate, per alcuni minuti o per tutta la nostra vita, le conoscenze, le

esperienze, i fatti personali che caratterizzano la nostra persona. Nell'unità didattica riservata alla

memoria, saranno approfondite le modalità attraverso le quali l'essere umano ricorda più facilmente

determinati informazioni rispetto ad altre.

Un tale cambio di prospettiva nell'indagine dei processi cognitivi, porta con sé una concezione

totalmente diversa del concetto di apprendimento, che non pone più attenzione al prodotto ma al

processo. Il focalizzare l'attenzione sui processi che intervengono tra rappresentazioni di stimoli e la

produzione di risposte richiede nuovi metodi di indagine e nuove concezioni dell'essere umano che

elabora

attivamente

l'informazione.

L'individuo

diventa

costruttore

dell'informazione,

un'informazione che viene rappresentata internamente e che può raggiungere diversi livelli di

19

astrazione; essa si costruisce grazie a più attività separate che operano in concerto e tali attività

possono essere distinte fra loro, ma non possono essere esplicative della complessità del pensiero se

non sono considerate nella loro interezza. L'apprendimento è, quindi, secondo i cognitivisti, un

processo costruttivo, strategico-attivo e interattivo. L'individuo, infatti, costruisce la propria realtà e

la propria conoscenza, compiendo inferenze anche su base motivazionale e affettiva. Le

rappresentazioni del mondo sono organizzate secondo schemi mentali (vedi unità didattica

successiva) che sono creati, modificati, ristrutturati sulla base dei nuovi stimoli e delle nuove

informazioni che pervengono alla nostra mente. L'apprendimento infatti nasce dal confronto tra

l'informazione in arrivo e le conoscenze depositate in memoria; la conoscenza si costruisce sulla

base della conoscenza precedente e a partire da questa si organizza.

L’apprendimento è anche definito strategico perché richiede una strategia, un'attività specifica da

parte del soggetto. Una strategia è una modalità, una procedura per affrontare un compito in vista di

un obiettivo da raggiungere. Le strategie sono in genere attività intenzionali e controllate

dall’individuo, anche se a livelli esperti possono diventare automatizzate. L'uso di strategie

consente di realizzare prestazioni cognitive differenti, più o meno efficaci ed esistono molteplici

strategie funzionali al raggiungimento di obiettivi specifici e all'esecuzione di diversi compiti

scolastici. L'uso di strategie è in stretta relazione con le componenti metacognitive e motivazionali

dell'apprendimento e su di esse si può intervenire per migliorare il processo di apprendimento: le

strategie sono, infatti, modificabili e insegnabili.

Infine, l’apprendimento è un processo interattivo perché nell'elaborazione dell'informazione è

fondamentale l'interazione tra processi dal basso e processi dall'alto, ma anche l'interazione tra il

vecchio e nuovo. Inoltre, ogni apprendimento è risultato dell'interazione tra i processi cognitivi e tra

quelli metacognitivi.

20

Psicologia dell’apprendimento e motivazione scolastica

I Unità Didattica – Lezione 6

La conoscenza: tipologie e strutture. Gli schemi

Uno dei maggiori contributi dell’approccio cognitivista riguarda lo studio approfondito delle

strutture, dei meccanismi e delle strategie che consentono all'essere umano di acquisire conoscenze.

Gli studi che hanno elaborato teorie generali dell'attività cognitiva hanno contribuito ad esplicitare

la distinzione fra alcune conoscenze possedute dall'essere umano.

Anderson ha definito la memoria dichiarativa come l’insieme dei nomi, dei significati, dei fatti,

delle regole e delle date conosciute da un individuo e la memoria procedurale come i modi o le

procedure attraverso le quali l'individuo esegue compiti; se la conoscenza dichiarativa riguarda il

sapere cosa, la conoscenza procedurale riguarda il sapere come.

Tulving ha esplicitato maggiormente le caratteristiche della conoscenza dichiarativa, postulando

l'esistenza di due ulteriori tipi di conoscenza. Nella memoria episodica sono immagazzinate le

informazioni sugli episodi e gli eventi che hanno una precisa collocazione nel tempo (e che quindi

consentono di ricordare un appuntamento o il fatto di aver incontrato un amico): grazie ad essa

possiamo di collocare i fatti su una precisa sequenza temporale, in confronto ad altri momenti e alla

luce delle relazioni con gli altri; nella memoria semantica, invece, possiamo reperire tutte le

conoscenze relative ai simboli verbali, ai significati e abbiamo la possibilità di ascrivere

un'informazione in una classe precisa. Se la memoria episodica è più esposta all'oblio (a causa di

interferenze o di sovrapposizioni con altri ricordi), la memoria semantica è più stabile, poiché tutte

le informazioni sono inserite all'interno di strutture complesse composte da concetti e da relazioni;

nel primo caso le informazioni sono aggregate sulla base di una vicinanza temporale, nel secondo

caso l'aggregazione è relativa ad un'appartenenza categoriale o ad una somiglianza sintattica.

21

Le informazioni contenute nella conoscenza procedurale, invece, si distinguono per la loro

caratteristica di maggiore o minore accessibilità. A volte può accadere infatti che, pur sapendo

eseguire un compito, non siamo in grado di spiegare il procedimento seguito per giungere alla

soluzione. Tale memoria riguarda le abilità e si evidenzia tramite il miglioramento di un fatto

percettivo, motorio, cognitivo. Questo tipo di memoria, per esempio, ci permette di migliorare

sempre di più nel digitare le lettere sulla tastiera di un computer, aumentando rapidità e precisione:

non sappiamo quando e come abbiamo appreso tale capacità, siamo sono consapevoli di possederla.

La memoria procedurale, quindi, si esprime in modo implicito, mentre quelle dichiarativa si esprime

in modo esplicito.

Appurata l'esistenza di diversi tipi di memoria e di conoscenza, è necessario ora soffermarsi su quali

siano le strutture attraverso le quali viene rappresentata tale conoscenza. È necessario introdurre,

quindi, la nozione di schema mentale, ossia unità organizzative della memoria attraverso le quali

rappresentiamo le nostre conoscenze con riferimento ad oggetti, situazioni, eventi e azioni. Gli

schemi possono essere considerati come i mattoni grazie ai quali costruiamo la nostra conoscenza,

gli elementi fondamentali utilizzati per elaborare l'informazione. Ci serviamo degli schemi

ogniqualvolta dobbiamo interpretare i dati provenienti dalla realtà, comprendere situazioni, creare

nuova conoscenza, recuperare determinate informazioni dalla memoria, stabilire scopi e finalità.

Gli schemi mentali possono essere descritti attraverso alcune analogie: possono essere considerati

come un copione di una pièce teatrale, nella quale vi sono personaggi che, pur potendo essere

interpretati da attori diversi di volta in volta, mantengono delle caratteristiche proprie, e nella quale

si tratteggiano situazioni e ruoli diversi. Uno schema può anche essere paragonato ad una teoria

perché viene utilizzato dall'individuo per interpretare situazioni eventi e fenomeni che toccano la

propria vita: grazie agli schemi l’essere umano è in grado di effettuare previsioni e compiere

inferenze su aspetti non direttamente osservabili. Uno schema, infine, ha analogie anche con il

software per un computer: così come un programma è composto da moduli e sotto programmi, così

uno schema è composto da sotto schemi in un continuum fra generale e particolare.

22

Riassumendo, le caratteristiche generali degli schemi sono: avere delle variabili, essere inseribili gli

uni negli altri, rappresentare conoscenze a vari livelli di astrazione, rappresentare conoscenze e non

definizioni, essere stati elaborati attivamente, essere dispositivi di riconoscimento utili alla

valutazione dell'adeguatezza dell'informazione.

La memoria di un individuo è composta da un numero elevatissimo di schemi che vengono di volta

in volta attivati a seconda della situazione. L'attivazione può avvenire secondo processi dal basso,

ossia quando sono i dati ad attivare direttamente gli schemi corrispondenti, oppure secondo processi

dall'alto, quando concetti già posseduti si attivano per cercare di dare interpretazione della realtà.

Una tipologia particolare di schema è lo script, vale a dire la rappresentazione di una sequenza di

eventi che organizza in ordine temporale una serie di azioni compiute per conseguire uno scopo.

Costituisce uno script, ad esempio, l'andare a cena fuori: si entra in un locale, si chiede al cameriere

un tavolo, si prende posto, si ordina, si mangia, si chiede il conto, si paga, si esce dal locale. Gli

script costituiscono una sequenza di azioni predeterminata e stereotipata, definendo situazioni ben

conosciute: non sono quindi facilmente modificabili, né sono utili per affrontare situazioni

completamente nuove. Quando la comprensione, infatti, è guidata da uno script, in una prima fase

viene individuato lo script più adatto alla situazione da comprendere e in una seconda fase si

ricostruiscono gli eventi affinché siano ascrivibili allo script selezionato. Nel caso in cui ci si trovi

in una situazione totalmente nuova, lo script non può essere di aiuto e l’individuo è costretto ad

interpretare la situazione utilizzando soltanto le informazioni che possiede circa il comportamento

delle persone.

Se l’individuo organizza tutta la sua conoscenza attraverso schemi, allora è necessario interrogarsi

sul modo in cui essi si strutturano. Come può l'apprendimento intervenire sugli schemi? Secondo

Rummelhart e Norman (1978) possono avere luogo tre tipi di apprendimento: per accrescimento,

per sintonizzazione o per ristrutturazione.

L'apprendimento per accrescimento si verifica quando vengono incorporate informazioni nuove

entro schemi già disponibili e presenti nella mente di un soggetto. Tali schemi non vengono

23

sottoposti ad alcuna modifica, semplicemente sono aggiunte ulteriori informazioni; in questo caso

l'apprendimento è semplice e non è dispendioso né dal punto di vista cognitivo né dal punto di vista

motivazionale.

L'apprendimento per sintonizzazione (o tuning) avviene quando è necessario modificare gli schemi

attivati al fine di poter interpretare nuove conoscenze. Esistono differenti tipi di sintonizzazione:

una mira a migliorare l'applicabilità dello schema grazie ad una maggiore specificazione dei

concetti e delle relazioni che li caratterizzano, rendendo lo schema più appropriato; una seconda

modalità consiste nel generalizzare l'applicabilità dello schema a più variabili; infine, la

sintonizzazione può consistere anche nella riduzione delle variabili alle quali è applicabile uno

schema o nell'individuazione di dati mancanti che consentono una maggiore chiarezza dello schema

stesso.

L'apprendimento per ristrutturazione si verifica nel momento in cui le nuove informazioni

dell'ambiente non si adattano ad alcun schema preesistente. In questo caso è necessario

l'elaborazione di una nuova struttura o la riorganizzazione in una nuova forma della conoscenza già

immagazzinata. La ristrutturazione è considerabile come il tipo di apprendimento più raffinato,

significativo e impegnativo per il soggetto, sia sul piano cognitivo sia sul piano motivazionale.

24

Bibliografia

Alexander, P., Winne, P. (2006). Handbook of educational psychology. LEA.

Baroni, M.R., D’Urso, V. (2012). Psicologia generale. Torino: Einaudi.

Piaget, J. (1932). Il giudizio morale del fanciullo. Trad. it., Firenze: Giunti, 1973.

25

Psicologia dell’apprendimento e motivazione scolastica

UNITÀ DIDATTICA 2

L’APPROCCIO SOCIOCULTURALE E RELAZIONI IN CLASSE

Lezione 1

Approccio socio culturale e la scuola storico-culturale russa

Nel primo modulo di questo corso, abbiamo affrontato due approcci classici allo studio

dell’apprendimento. In questo secondo modulo ci soffermeremo sugli studi che hanno legato il

concetto di cultura alle teorie sull’insegnamento-apprendimento. A partire dagli anni Settanta, si

affacciò sulla scena psicologica un nuovo approccio allo studio dell’apprendimento che prese avvio

dalle critiche mosse al cognitivismo. Gli studi condotti sulla cognizione umana avevano permesso

di conoscere meglio i processi attraverso i quali l’individuo elabora le informazioni provenienti

dall’ambiente, ma, proprio a causa della metafora proposta dalla HIP, avevano postulato un modello

di cognizione fredda, che non prendeva in considerazione gli aspetti emotivi e sociali del processo

di apprendimento. Inoltre, le prospettive universaliste, che postulavano uniche modalità di sviluppo

e apprendimento per qualsiasi individuo, risultavano poco esplicative di quanto la cultura e il

contesto all’interno del quale viveva la persona potessero influenzare il processo di apprendimento.

Il maggior esponente dell’approccio socio-culturale è Michael Cole, il primo studioso ad inserire il

concetto di cultura come centrale nello studio dell’apprendimento. A Cole va il merito di aver

collocato in una teoria organica il concetto di cultura, ma anche di essere stato il principale

diffusore delle idee di Lev Semënovič Vygotskij, uno psicologo russo, capostipite della scuola

storico culturale russa.

Cole formulò le sue considerazioni partendo dal fatto che le attività quotidiane sono rese possibili

soltanto attraverso oggetti e persone; esse sono cioè mediate da oggetti, persone, strumenti di vario

26

genere, sia materiali sia simbolici, primo fra tutti il linguaggio. Gli strumenti di mediazione del

comportamento umano sono gli artefatti culturali: un artefatto è un qualsiasi aspetto del mondo

materiale, modificato nel corso della storia della sua utilizzazione, all'interno di attività umane

dirette ad uno scopo. Gli artefatti sono al tempo stesso materiali (hanno una forma e un materiale

specifico), ma anche concettuali (hanno un nome, sono stati inventati e creati da qualcuno, sono

stati originati da interazioni sociali). Cole propone tre livelli di artefatti: il primo livello comprende

utensili, strumenti per scrivere, o anche il linguaggio stesso; il secondo livello è rappresentazione

degli artefatti di primo livello e può essere descritto come l’insieme dei modelli di azioni nei quali

gli artefatti sono impiegati; il terzo livello, infine, comprende concetti, convenzioni, norme che

costituiscono sistemi di credenze, come ideologie, filosofie, religioni. Se gli artefatti sono il perno

della mediazione culturale, allora la cultura è l’insieme organizzato degli artefatti.

Cole trasse profonda ispirazione dalle opere di Vygotskij, secondo il quale gli artefatti, e di

conseguenza le attività pratiche della vita quotidiana, si sviluppano nel corso della cultura

all'interno del suo sviluppo storico. Le attività pratiche consentono all'individuo di appropriarsi

degli artefatti culturali, i quali per la maggior parte appartengono anche alle generazioni precedenti;

gli artefatti, quindi, diventano mediatori della cultura producendo effetti sull'uomo, sui suoi

comportamenti e sulle sue caratteristiche psicologiche. Se l'essere umano si appropria di artefatti già

prodotti e utilizzati da generazioni precedenti, diventa allora fondamentale il dispiegarsi della

cultura nella storia: appropriandosi di artefatti già prodotti, l'uomo si appropria della cultura delle

generazioni precedenti, ma produce anche nuove possibili forme e usi di artefatti per le generazioni

successive.

Le fonti ispiratrici dell’approccio vygotskiano possono essere rintracciate nella filosofia di Hegel e

di Marx, che costituivano anche gli strumenti culturali utilizzati in Russia a partire dalla rivoluzione

del 1917 per fondare la nuova società comunista. In contrapposizione delle idee di Piaget,

conosciuto da Vygotskij attraverso le prime opere degli anni Venti, sostiene la relatività dello

sviluppo cognitivo in rapporto alla cultura di appartenenza del singolo. Lo sviluppo cognitivo deve

27

essere, quindi, inquadrato secondo quattro diversi ambiti che concorrono al formarsi della mente: lo

sviluppo della specie, lo sviluppo storico e culturale dell'umanità, lo sviluppo del singolo individuo

e quello di ciascun singolo processo psicologico. Ogni qualvolta, quindi, si parli di sviluppo

cognitivo dell'individuo, tale sviluppo deve tenere conto dei processi di cambiamento che agiscono

sui restanti tre piani.

Vygoskij affermava che lo sviluppo umano ha una doppia matrice: una biologica e una culturale.

Alla matrice biologica, universale per ogni individuo, corrisponde lo sviluppo delle funzioni

psicologiche primarie (come la percezione, l’attenzione…) che l’essere umano condivide anche con

il mondo animale. Le funzioni psicologiche secondarie, invece, hanno una matrice culturale, sono

ossia determinate dalla cultura in cui l’individuo è immerso.

A partire da tali assunti, Vygotskij enuncia la legge generale dello sviluppo culturale: ritiene cioè

che ogni funzione psichica superiore si presenti due volte nel corso dello sviluppo culturale degli

individui e si possa già osservare nello sviluppo dei bambini: inizialmente si presenta sul piano

sociale (interpsichico) e, solo successivamente, sul piano individuale (intrapsichico). Il processo

sociale evidenziato da Vygotskij riguarda il rapporto tra individui coinvolti in interazioni in piccoli

gruppi, mediato dall'uso di strumenti prodotti dalla cultura e trasmessi di generazione in

generazione, di cui devono appropriarsi. Lo psicologo russo distingueva fra gli strumenti tecnici,

definibili semplicemente strumenti, da quelli psicologici o segni. Se uno strumento è rivolto al

mondo esterno per produrvi un cambiamento, un segno (ad esempio, il linguaggio, il calcolo, la

scrittura, le opere d'arte, le tecniche mnemoniche) è, invece, rivolto all'interno per influenzare

psicologicamente il comportamento, ossia regolarlo e controllarlo. I processi mentali hanno uno

sviluppo culturale in quanto vengono trasformati dai segni o strumenti psicologici: ad esempio, il

linguaggio scritto, usato per ricordare meglio qualcosa, trasforma la memoria stessa oltre che

aiutarla, mettendo l'individuo in grado di essere consapevole di tale funzione e di poterla

controllare. Pensando ad esempio al linguaggio, osserviamo come questo permette al fanciullo di

comunicare con gli altri, di regolare il loro comportamento chiedendo che facciano o che gli diano

28

qualcosa, così come di essere a sua volta regolato dagli altri, facendo ciò che gli dicono. Le capacità

interpsichiche sono gradualmente interiorizzate, trasformandosi in individuali e intrapsichiche:

grazie ad esse il bambino è in grado di regolare il proprio comportamento e di progettare le proprie

azioni. In un primo tempo, il fanciullo è capace di orientare il proprio comportamento soltanto

parlando a voce alta da solo, ad esempio commentando cosa sta disegnando o esplicitando ciò che

fa. Solo in un secondo tempo, intorno ai sette-otto anni, egli non avvertirà più la necessità di parlare

a voce alta o bassa: a quel punto il fanciullo dispone di un linguaggio interiore per mezzo del quale

pensare a ciò che sta facendo o intende fare. Il linguaggio interiore rende accessibili altre attività

psichiche, come il ragionamento. Ecco come un'attività, inizialmente eseguibile dal bambino solo

sul piano sociale, diventa ragionamento come attività intrapsichica.

L'interiorizzazione viene descritta da Vygotskij attraverso quattro fasi identificabili nell'interazione

tra un bambino e un adulto su un problema da risolvere. Inizialmente, il bambino risponde alle

stimolazioni ambientali in maniera diretta, non mediata cioè da alcun segno; l’adulto in interazione

con lui può controllare il suo comportamento solo agendo sugli stimoli. Ad un certo punto, il

bambino comincia a utilizzare un segno esterno che non padroneggia completamente, ma che lo

svincola dalla risposta immediata allo stimolo; in seguito, il bambino, ripetendo l'operazione con

l'aiuto dell'adulto, diviene consapevole del ruolo del segno come supporto della sua attività mentale.

Infine, il bambino non ha più bisogno del supporto dell'adulto né del segno materiale, perché ha

effettivamente interiorizzato la funzione del segno ed è in grado di utilizzarla autonomamente.

29

Psicologia dell’apprendimento e motivazione scolastica

II Unità Didattica – Lezione 2

Il concetto di Zona di Sviluppo Prossimale

In questa lezione, focalizzeremo la nostra attenzione sulle ricadute evolutive della teoria di

Vygotskij. Il forte ancoraggio delle funzioni psicologiche umane ad origini sociali porta con sé la

necessità di porre attenzione fondamentale alle condizioni concrete nelle quali i bambini crescono,

in particolare al ruolo degli adulti o comunque delle persone più grandi, come già esperti della

cultura. Se ogni funzione psicologica superiore si presenta prima a livello interpsichico, non è allora

possibile valutare le abilità cognitive del bambino secondo una concezione statica (si pensi al QI

così come valutato da Binet e Simon): è necessario utilizzare una concezione dinamica, partendo

dall'assunto che esista un potenziale intellettuale che non viene messo in luce se si utilizzano

strumenti di misura esclusivamente individuali.

Vygotskij definisce la zona di sviluppo prossimale come la distanza fra il livello di sviluppo attuale,

definito dal tipo di abilità mostrata da un soggetto che affronta individualmente un compito, e il

livello di sviluppo di cui un soggetto dà prova quando affronta un compito del medesimo tipo, con

l'assistenza di un adulto o di un coetaneo più abile. Si tratta, ossia, di una zona determinata da due

limiti: il limite inferiore è dato dalla capacità individuale, il limite superiore dalla capacità della

stessa persona quando svolge un compito aiutato da una persona più esperta. Le misure statiche dei

testi intellettivi, quindi, non possono misurare in modo esauriente il funzionamento mentale di un

individuo: le funzioni mentali, in costante sviluppo, dovrebbero essere osservate non durante prove

individuali, ma durante la loro costruzione, cioè in attività di collaborazione.

Proprio a partire dal concetto di zona di sviluppo prossimale, Vygotskij ha elaborato il metodo

funzionale della doppia stimolazione per studiare la formazione degli strumenti cognitivi. Vygotskij

presentava ai soggetti una prova considerata al di sopra delle loro possibilità attuali, poiché non

avevano a disposizione gli strumenti adatti a trovare la soluzione. In un secondo momento offriva ai

30

soggetti un nuovo set di materiali, osservando se e come questi diventavano parte della soluzione

del compito; attraverso l'osservazione dei comportamenti messi in atto da un soggetto per giungere

alla soluzione, Vygotskij poteva comprendere come il soggetto costruisce specifici significati e

come organizza l'intera situazione allo scopo di raggiungere la meta. La nozione di zona di sviluppo

prossimale è stata utilizzata da Vygotskij anche nella valutazione di bambini con ritardo nello

sviluppo: egli era convinto che, proprio valutando in modo accurato il potenziale di sviluppo di tali

bambini, fosse possibile assicurare loro un apprendimento più efficace.

Le ricadute del concetto di zona di sviluppo prossimale sull'insegnamento sono fondamentali. Se la

Zona di Sviluppo Prossimale definisce i limiti cognitivi superiori ed inferiori, necessariamente

qualsiasi attività di insegnamento-apprendimento dovrà collocarsi all'interno di tale zona.

L'insegnante dovrà essere capace di proporre compiti adeguati, che non superino i limiti cognitivi

superiori, in modo da non scoraggiare il bambino che non avrebbe alcuna possibilità di risolverli,

ma che si collochino all'interno di tale zona; grazie all'interazione con il bambino su un determinato

prima, l'insegnante spiega, indaga, informa, corregge e spinge il bambino a illustrare il proprio

punto di vista.

I docenti hanno disposizione una pluralità di tecniche e di strumenti utili a stimolare la zona di

sviluppo prossimale; analizzeremo ora in breve l'osservazione di comportamenti, l'utilizzo della

contingenza, il feedback, le istruzioni sul compito, il porre domande, la strutturazione cognitiva.

Durante la sua azione didattica, un insegnante ha la possibilità di offrire comportamenti,

intenzionali o meno, da osservare ed eventualmente imitare. Durante le attività quotidiane

domestiche, ad esempio, è frequente apprendere tramite l'osservazione di modelli: si pensi al

preparare la tavola, aggiustare oggetti, rifare il letto; i bambini partecipano in forma guidata a

queste attività, avendo l'opportunità di osservare e chiedere di collaborar e a parte o a tutta l'attività.

Questo tipo di apprendimento è, però, diverso dall'osservazione diretta comportamentista, poiché,

durante la partecipazione, i soggetti negoziano il significato delle azioni e degli oggetti presenti in

quella situazione.

31

L'utilizzo della contingenza, invece, fa riferimento a una modalità di controllo della produzione dei

comportamenti: l'insegnante, o il genitore, può fare uso di premi o punizioni di vario genere con lo

scopo di ottenere dal bambino la produzione del comportamento auspicato, oppure la non

ripetizione di un comportamento non desiderato. I premi utilizzati possono essere diversi:

incoraggiamenti verbali, piccoli doni, denaro, privilegi simbolici. In ambito educativo, le punizioni

fanno quasi esclusivamente riferimento alla mancata consegna di un premio, o alla sua sottrazione,

o a rimproveri di tipo verbale. L'utilizzo della contingenza, soprattutto se legato alla concezione

meccanicistica del condizionamento operante, può esser a volte inadeguato: Vygotskij criticò

ampiamente gli assunti comportamentisti, ma è necessario sottolineare che tali modalità non sono

comunque incompatibili con un'azione positiva sulla zona di sviluppo prossimale, soprattutto

quando si tratta di riconoscere positivamente e premiare dei successi, e incoraggiare in caso di

fallimento.

Un altro concetto studiato dal comportamentismo che può avere utili ricadute è il feedback, ossia

l'offerta all'allievo di informazioni sull'attività in corso o appena compiuta. Un feedback può essere

tanto una valutazione esplicita (valutazione, voto) anche in riferimento a prestazioni di altri, o un

commento fornito dall'insegnante all'allievo nel corso dell'attività. Nel contesto scolastico tanto gli

insegnanti quanto gli allievi forniscono costantemente feedback; le informazioni di ritorno

dell'insegnante, inoltre, diventano un criterio di riferimento non soltanto per l'alunno a cui è

indirizzato il commento, ma per tutta la classe che dispone di un obiettivo per il quale regolarsi

nell'esecuzione di compiti futuri.

Tanto nella vita quotidiana così come scuola, ai bambini è spesso richiesta l'esecuzione di un

compito o di un attività. Per far sì che il bambino possa operare in modo corretto, è fondamentale

che l'insieme di informazioni ricevute siano chiare e poste all'interno di un sistema di obiettivi

condivisi e espliciti. Il fornire istruzioni sul compito, quindi, esplicita al bambino un contesto di

azione che giustifica e orienta il comportamento in funzione dello scopo.

32

Una delle attività più frequenti svolte dall'insegnante è il porre domande agli allievi. Le domande

che innescano un'attività cognitiva e verbale negli alunni (che cos'è la fotosintesi clorofilliana?)

consentono all'insegnante di osservare il livello potenziale di funzionamento cognitivo degli allievi

e di assisterli nella formulazione di ipotesi e di concetti, nell'individuazione di esempi e nella

elaborazione di conclusioni. Non tutte le domande però innescano attività cognitiva: alcune

domande sono esclusivamente valutative, retoriche, fuorvianti; nel formulare la domanda è

fondamentale che l'insegnante trasmetta un genuino interesse al pensiero del bambino e non

all'espressione di un giudizio su di esso.

L'insegnante, infine, può rendere disponibile al bambino le modalità adulte di strutturazione del

pensiero e dell'azione. Può fornire all'allievo strutture di spiegazione, ossia definizioni di concetti o

relazioni che intercorrono fra gli elementi di un tutto, o strutture che permettono di organizzare

attività cognitive, ossia suggerimenti su come memorizzare meglio, raccogliere in maniera adeguata

dati scientifici o organizzare le conoscenze.

33

Psicologia dell’apprendimento e motivazione scolastica

II Unità Didattica – Lezione 3

Lo scaffolding: una riflessione sulla figura del tutor

Tutti gli strumenti fino qui elencati trovano applicazione all’interno dello scaffolding. Il termine

significa letteralmente “creare un’impalcatura” ed è stato introdotto nel 1976 da Wood, Bruner e

Ross come metafora per illustrare le modalità degli adulti di organizzare le attività con i bambini.

Gli studi sull’argomento hanno interessato soprattutto l’interazione delle madri con i propri figli nel

secondo semestre di vita, ma le stesse caratteristiche sono state riscontrate anche nelle attività con

bambini di età prescolare.

Le funzioni dello scaffolding sono molteplici: riguardano il coinvolgimento del bambino ed il suo

interesse per l’attività, il mantenimento dell’attenzione, la riduzione delle difficoltà che il compito

può presentare, la segnalazione delle caratteristiche specifiche dell’attività per favorirne la

comprensione e il controllo degli insuccessi al fine di evitare la frustrazione che può impedire la

prosecuzione del compito. Vengono utilizzate le varie componenti elencate precedentemente:

nessuna di esse garantisce da sola il raggiungimento dell’obiettivo, ma la combinazione dei diversi

interventi si rivela essere più efficace per ottenere un progresso delle abilità individuali del

bambino.

Un’estensione della nozione di scaffolding si ritrova con la nozione di tutor, ossia quella particolare

figura professionale che si assume il compito di sostenere un allievo (o un gruppo di allievi)

guidandone le attività formative o lavorative per mezzo di un rapporto personalizzato e mediando i

rapporti fra le figure di riferimento e l’allievo stesso.

Wood (1989) ha evidenziato un modello di apprendimento nel quale tutor e allievo si distribuiscono

in modo diverso i compiti e le decisioni per la realizzazione di un’attività. Gli interventi dell’adulto

variano attraverso cinque livelli secondo le competenze dell’allievo: più questo è responsabile e

abile nella gestione del compito, meno il tutor interverrà direttamente nel lavoro, lasciando

34

maggiore libertà di azione al bambino, limitandosi soltanto ad indicazioni generiche mirate più alla

motivazione e all’attenzione che a fornire strutture di spiegazione per la prosecuzione del compito

tramite istruzioni verbali o dimostrazione concreta di azioni.

La Zona di Sviluppo Prossimale, oltre alle interazioni fra adulto e bambino, trova applicazione

anche fra i coetanei. I primi studi risalgono agli Stati Uniti dei primi anni Sessanta di fronte ai

problemi di scolarizzazione di massa e insuccesso scolastico. Molti autori hanno documentato gli

effetti dell’insegnamento fra pari, notando che erano i tutor coloro che traevano maggiore profitto

dall’attività con l’aumento della fiducia nelle proprie capacità, della socializzazione, dell’impegno e

il miglioramento del profitto. Tutto questo sembrava riconducibile alle dinamiche di socializzazione

che si attivavano grazie alla responsabilizzazione dei tutor da parte degli insegnanti.

Le metodologie dell’apprendimento cooperativo o dell’apprendimento reciproco, ad esempio, sono

nate da studi condotti sulla ZOPED e si rivolgono a bambini in età scolare.

Esperienze positive si trovano anche in ambito lavorativo e formativo. Nell’ottica della prospettiva

teorica situazionista, che considera l’acquisizione della conoscenza come il frutto di una

negoziazione dei significati fra una pluralità di soggetti, Lave e Wenger (1991) hanno proposto la

nozione di partecipazione periferica legittima secondo la quale gli individui che vivono in una

specifica comunità di pratiche si appropriano progressivamente del linguaggio e delle pratiche

sociali che si sviluppano all’interno della comunità stessa, diventandone partecipanti attivi

attraverso la partecipazione guidata e l’appropriazione partecipata. La prima presuppone una

condivisione degli scopi, delle responsabilità ed il rispetto dei compiti assegnati: il ruolo di guida è

attribuito in funzione dei valori culturali e sociali; il concetto di appropriazione partecipata vede

invece l’individuo modificare gradualmente i suoi comportamenti verso modalità più competenti

grazie proprio alla partecipazione all’attività della comunità: tutto ciò gli consente di partecipare in

maniera più fattiva allo sviluppo ed alla trasformazione della comunità stessa.

35

Bruner (1983), in un prolungamento delle idee di Vygotskij, considera lo sviluppo come un

processo di assistenza, di collaborazione fra il bambino e l’adulto, quest’ultimo nel ruolo di

mediatore con la cultura e il mondo esterno. Caratteristiche degli esseri umani sono la capacità di

apprendere e in ugual modo quella di insegnare.

Nella ricerca educativa sui processi cognitivi, il ruolo dei processi intrapsichici è in secondo piano

rispetto a quelli interpsichici: l’attenzione è quindi rivolta a rendere accessibile il sapere e facilitare

la comprensione nelle interazioni. La negoziazione, la costruzione e la condivisione del sapere si

fondano sull’intersoggettività che Bruner considera una delle caratteristiche più specifiche

dell’essere umano. La capacità di esplicitare il proprio ragionamento, di renderlo più accessibile

attraverso la metacognizione, è molto importante per colui che deve imparare ad apprendere:

conferisce al pensiero un carattere pubblico, negoziabile ed estremamente formativo. In questa

prospettiva, in cui apprendere è un processo interattivo nel quale le persone imparano le une dalle

altre, Bruner vede l’insegnamento mutuo come un metodo efficace che permettere di gestire meglio

la diversità con il sostegno agli alunni meno esperti, favorisce l’emulazione e, sul piano della

costruzione dell’identità personale, facilita l’inserimento nella comunità scolastica.

Wertsch (1985) ha indagato i rapporti dialettici fra i processi psicologici individuali e i processi di

interazione sociale. Negli scambi la mediazione ha un ruolo essenziale, soprattutto attraverso il

linguaggio, fondamentale per l’organizzazione cognitiva. La mediazione semiotica non è propria

solo dei processi intrapsichici ed è attivata dal tutor, ad esempio, durante la ricerca dei termini per

aiutare lo studente durante la realizzazione del compito: lo scopo non è soltanto quello di facilitare

il lavoro dell’allievo ma, come già detto, di fornire anche strutture cognitive che consentano di

ottimizzare la logica di risoluzione dello studente e, nello stesso tempo, diventino più consapevoli e

controllate dal tutor stesso grazie ad un processo metacognitivo. Per essere efficace, infatti, il tutor

deve capire quali sono le difficoltà dell’allievo per potergli offrire l’aiuto necessario: riflette quindi

sull’intelligibilità del compito e sulle procedure di risoluzione che possono essere messe in atto.

36

Spesso si può essere portati a pensare che gli effetti positivi derivanti da pratiche di tutorato

ricadano maggiormente su colui che riceve l’aiuto ma, anche se meno visibili, sono molti i benefici

che il tutor può trarre.

Bruner, riflettendo sugli scambi per la negoziazione di significati fra tutor e tutee e la conseguente