digital magazine marzo 2011

N.77

Aucan

Cocteau Twins

Arcobaleni neri e orizzonti post-electro

italia improvvisa

Die Schachtel/Fratto9/Boring Machines

Hundebiss/Von Archives

Gay Beast

Planet Soap

Hercules And Love Affair

Fitzsimmons

Dirty Beaches

p. 4

Turn On

Gay Beast, Planet Soap, Fitzsimmons, Dirty Beaches

p. 10

Tune IN

Aucan, Hercules And Love Affair

sentireascoltare.com

p. 18

Drop Out

Italia improvvisa

p. 34

Recensioni

p. 88

Rearview Mirror

.

Cocteau Twins

Rubriche

p. 80

p. 82

p. 84

p. 96

p. 97

Gimme some inches

Reboot

China Files

Campi Magnetici

Classic Album

SentireAscoltare online music magazine

Registrazione Trib.BO N° 7590 del 28/10/05

Editore: Edoardo Bridda

Direttore responsabile: Antonello Comunale

Provider NGI S.p.A.

Copyright © 2009 Edoardo Bridda.

Tutti i diritti riservati.La riproduzione totale o parziale,

in qualsiasi forma, su qualsiasi supporto e con qualsiasi mezzo,

è proibita senza autorizzazione scritta di SentireAscoltare

Direttore: Edoardo Bridda

Direttore Responsabile: Antonello Comunale

Ufficio Stampa: Teresa Greco

Coordinamento: Gaspare Caliri

Progetto Grafico e Impaginazione: Nicolas Campagnari

Redazione: Andrea Simonetto, Antonello Comunale, Edoardo Bridda, Gabriele Marino, Gaspare Caliri, Nicolas Campagnari, Stefano Pifferi, Stefano Solventi, Teresa Greco

Staff: Marco Boscolo, Edoardo Bridda, , Luca Barachetti, Marco Braggion, Gabriele Marino, Stefano Pifferi, Stefano Solventi, Teresa Greco, Fabrizio Zampighi, Luca

Barachetti, Andrea Napoli, Diego Ballani, Mauro Crocenzi, Fabrizio Zampighi, Giulia Cavaliere, Giancarlo Turra

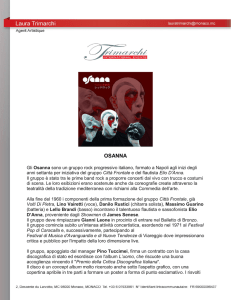

Copertina: Aucan (foto di Giordano Garosio)

Guida spirituale: Adriano Trauber (1966-2004)

Turn On

Dirty

Beaches

—Generazione noir

post lynchana—

Misteriosi, romantici e claustrofobici.

Sono i 50s riletti dalla lente

deformante di Alex Zhang Hungtai.

Facciamo la conoscenza del segreto

meglio custodito della scena lo-fi

d'oltreoceano.

L

e canzoni di Alex Zhang Hungtai, in arte Dirty

Beaches, stanno in quella zona del crepuscolo fra

grottesco e noir tanto cara a David Lynch. In quell'attimo prima che il sogno si trasformi in incubo, quando

la voce del crooner svampa in un riverbero assordante

e la scena assume connotati agghiaccianti. Il suo recente Badlands è un precipitato romantico di rockabilly, surf music e hot rod minimale che pare uscire da

una radiolina sintonizzata sui 50s.

E’ lui stesso a definirla "soundtrack per un film inesistente", conscio della potenzialità cinematiche del

suo progetto. "Il cinema ha sempre fatto parte della mia

vita. – racconta – Da ragazzo lavoravo in una videostore, in cui si tenevano molti film stranieri. Di notte, quando

non affittavo porno, ne guardavo tonnellate. Per tutta la

notte, tutte le notti."

Badlands è frutto di un percorso artistico condotto

in perfetta autonomia, documentato in numerose cassette incise dal vivo. Un apprendistato casalingo in cui

l’artista ha imparato a maneggiare rumori d'ambiente,

sonorità radicali e drum machine di “pesantezza” industriale. Ora sembra il figlioccio di Alan Vega intento

a distorcere stereotipi dell’America rurale. "L'album si

basa sull'esperienza del mio lungo peregrinare in macchina per le piccole città degli Stati Uniti, sulle persone

4

curiose e sulle donne che ho incontrato.”

Capelli impomatati, baffetti e sguardo sfuggente

(in una somiglianza prodigiosa col Bobby Perù/William Defoe di lynchana memoria) è facile immaginarselo guidare la sua corvette per le strade impolverate

alla periferia del sogno americano. “Quello che cerco di

creare con le mie canzoni è un personaggio basato su me

stesso, un mix di fiction e realtà, che è un modo più interessante di mettere in musica intime confessioni."

Eppure Hungtai è culturalmente apolide. Taiwanese di nascita, immigrato in Canada da bambino, ha frequentato le high school alle Hawaii e girato decine di

città prima di trovare base a Montreal. "Non posso dire

di avere un vero senso di appartenenza. Allo stesso modo

il protagonista delle mie canzoni è sempre qualcuno in

esilio o costretto ad abbandonare le proprie sicurezze per

trovarsi straniero in una nuova città."

Badlands non è ancora stato ufficialmente pubblicato che già è partita la campagna acquisti da parte

delle label. “Fino ad ora ho realizzato tutto da solo – confessa – Ma quella del lo-fi per me è una necessità, non è

una scelta estetica." Prepariamoci, dunque, a vederlo

uscire presto dall’ombra.

Diego Ballani

si con

e

m

i

i

t

t

u

azine

tal mag

il digi

in pdf

to è t

n

e

m

a

t

L’appun

orni su

i

.com rofondimenti

g

i

e

i

r

t

t

a

u

t

l

et

o

sc

a

t, app

e

s

r

i

e

t

t

n

n

o

c

e

www.osncerti, recensioni,

News, c

su

tis

a

r

g

o

t

ut

anche

t

click

n

u

i

d

ata

e a port

5

Turn On

Gay Beast

— Queerness bestiale —

Adam Bubolz

Un suono che tra tutto e niente

sceglie il tutto. La bestia raggiunge la

maturità, al freddo di Minneapolis e

sotto il faro di Beefheart.

C

on un nome così è difficile non porre la domanda. Eppure non è stato difficile distrarsi dalla questione e

puntare più sul sodo. Dopo tutto, tra i compagni di label (la Skin Graft) troviamo moniker che alzano il benchmark, come Aids Wolf e Dazzling Killmen. E soprattutto è bastato ascoltare il concerto al Covo di Bologna lo

scorso inizio febbraio e intuire, dietro qualche imprecisione al mixer, le potenzialità dei Gay Beast.

Non che i diretti interessati fossero tra gli ultimi arrivati. To Smithereens, l’LP in uscita che ha dato il la alla

tournée europea attualmente in corso, è la terza fatica in long playing della band. Il packaging del vinile – e il

libretto allegato - è di quelli che dimostrano una grande attenzione all’arte dell’illustrazione, al valore aggiunto

materico del supporto. Dentro, tra i solchi, l’ennesima avventura a tremila che vorticosamente sprigiona un mazzo di altri suoni e di riferimenti, che puntualmente abbiamo snocciolato chiedendo direttamente a Isaac Rotto,

chitarrista della band.

Alcuni di questi sono figli della potenza e dell’incisività diretta che conducono l’avventura Gay Beast fin dalla

sua nascita, a metà del 2005. Il risultato dell’amalgama sonoro, già dalle prime mosse della band, denota come i

tre componenti - Angela Gerend, Daniel Luedtke, e il citato Isaac Rotto – siano “interessati più a come gli strumenti

suonino insieme, che a come le parti appaiono scritte sul pentagramma”. L’effetto d’insieme, aggiungiamo noi, è però

fortemente legato all’estetica dello strumento utilizzato: non ci sarebbe il suono Gay Beast senza il sax e le tastiere

6

cheap and garage di Daniel e il torrenziale drumming

e gli accenni di elettronica vintage di Angela.

È divertente ed espressiva l’autodescrizione compilata da Isaac e soci, tradotta nella web del trio nell’italiese da bestiario di Google Translate: “Brandendo una

batteria di tamburi, chitarre raschiate e martellate, parole cantate, synth dal retro-futuro, sassofono, e altri dispositivi elettronici, il trio costruisce canzoni per motivi che

congiungono la complessità e orecchiabilità, uno spazio

dove l'abrasione e la 'tunefulness' abitano insieme”.

Tornare alla domanda con cui aprivamo l’articolo ci

consente di sviscerare il concept del progetto Gay Beast. “Dan decise il nome dopo aver visto un film della New

Wave giapponese dove un uomo continuava a chiamare

“bestia” una donna. La cosa lo impressionò e pensò che

Gay Beast potesse essere tanto decisivo sia nei confronti

della coscienza degli etero che del mondo queer”.

Il nome è dunque una risposta all’ansia generata

dalla passività – aggressiva come l’offesa – del Midwest nei confronti dell’omosessualità. Nei freddi di

Minneapolis, Isaac, Angela e Daniel decidono di proporre la propria “Minnesota’s premier agit-prop queer

band” e di dedicarsi a un’estetica ironica ma fortemente battagliera. Daniel e Angela erano già adusi all’attivismo di genere, nonché all’agit-prop musicale con

altre band. Dopo un breve periodo in duo, pubblicano un annuncio online per trovare una nuova voce e

una seicorde conforme al progetto che hanno in mente; Isaac risponde e il suo ingresso nell’organico (solo

come chitarrista, di fatto) sancisce l’assetto del gruppo

da sei anni a oggi.

I tre iniziano da subito a praticare il suono che più

gli interessa, una miscela esplosiva che tanto ci ha

ricordato la scena detroitiana dell’“android punk”, e

quindi quel calendario di proposte che va dai Piranhas a Human Eye. Interpellati in proposito, i tre si dimostrano incuriositi ma ignari di tali evoluzioni della

Motor City, della quale citano al massimo gli Ottanta

dell’esperienza Cybotron. I riferimenti che si sentono

di esprimere sono esplicite guide all’ascolto dei tre album pubblicati dalla bestia. I Gay Beast sono un vortice di elementi, un fiume in piena. Non si fa fatica a

cogliere come faro il primo disco degli Hella, già dalla

prima traccia di Disrobics (DNT, 2008), What You Want.

Isaac cita poi Zoo Psychology degli Ex Models come

modello riuscito di intersezione tra aggressività, cervello, ballabilità e astrazione. Gli ultimi due dischi dei

Portal come mistero e teatralità del sound.

Ma la vera passione è Captain Beefheart, ovviamente. Lui e tutte le intelligenze che ha prodotto.

Sempre in Disrobics, Mama, Wrap My Coffin In The

A.I.D.S. Quilt Cuz It's Cold In Hell sembra cantato da Arrington De Dyoniso che si fa la doccia ubriaco. Segue

i solchi di Von Vliet anche l’improvvisazione rumorista

– e cupa – simulata che fa da perno di Second Wave

(2009), album con cui i Gay Beast entrano nel roster

Skin Graft. C’è forse meno intensità strumentale fine

a se stessa ma certamente un taglio più duro, deciso, indirizzato verso le atonalità e le stecche della No

Wave, nonché sottolineato da un mood consono alla

scena citata. In alcuni momenti (Make A Map, Pressing

Hard), in Second Wave pare sentire Arto Lindsay e i

suoi DNA accompagnati dalla grandine di Kevin Shea

alla batteria.

Di certo, i Gay Beast non si fanno – e non ci fanno

– mancare la cura per il risultato finale. Dentro Second

Wave – e forse ancor più nei solchi di To Smithereens

– si sentono le giornate passate a provare e riprovare,

costruire e stravolgere, produrre opposti e poi tenerli

insieme. “A Minneapolis, se vuoi fare qualcosa di creativo, hai un sacco di tempo per realizzarlo. Freddo e buio

per nove mesi l’anno, e la perenne minaccia di veder cancellati un tuo live per una tempesta di neve”.

Tanto tempo a disposizione per raggiungere la

complessità. E un mucchio di band amiche con cui

confrontarsi quotidianamente, in città e fuori. “Gruppi

come Tips for Twat, Condominium, Mother of Fire,

Skoal Kodiak fanno cose davvero uniche. E altri amici

– Aids Wolf, Child Abuse, TWIN, Conformists - vivono

lontani ma attraversano continuamente gli States e capita un confronto diretto”. Ora che è toccato a Gay Beast

fare un lungo viaggio, e girare l’Europa, ci chiediamo, e

domandiamo anche a Isaac, quale siano i passi successiva dell’esperienza del trio. “The future is wide open, as

someone once said. Tom Verlaine?”

Gaspare Caliri

7

Turn On

Planet Soap

— Il baco della scena —

Qualcosa in Italia si sta muovendo. E

dopo aver tanto tessuto, Planet Soap

comincia finalmente a raccogliere...

8

Q

ualcosa in Italia si sta muovendo. Finalmente,

lentamente (italianamente), ma si sta muovendo. Lo dicevamo tempo fa, parlando di uno dei personaggi più interessanti e importanti di questa scena/

non-scena, Cristiano Crisci aka Digi G’Alessio. Ci sono

le community di producers (essi stessi principali fruitori delle loro creazioni, con modalità da “giro turco” e

cioè passaggi di mano in mano, di piccì in piccì, tutto

d’un fiato e a più non posso), ci sono le community più

o meno (de)localizzate (ci sono le crew, come quella

toscana di Digi, OverKnights, e ci sono le individualità

sparpagliate unite dalla rete, come gli AvantHopperz),

ci sono i dischi (quasi sempre in free download, divisi/

moltiplicati tra mille alias), ci sono le produzioni uploadate in tempo reale sulle nuvolette di Soundcloud

(vetrine sempre più interessanti e sempre meno facilmente monitorabili).

Nell’ultimo annetto, per chi segue il settore (certa electronica non-specificamente-dance con le radici

piantate nell’hip hop strumentale), c’è stata come una

accelerazione: dischi e personaggi sono emersi oltre

la cortina delle solite cerchie (Digi appunto, ma anche

Marco Acquaviva aka UXO e Ad Bourke) e progetti

importanti si sono cominciati a profilare all’orizzonte,

su modello di quanto si è già cominciato a fare all’estero con le varie “scene nazionali” (prima fra tutte, quella

russa; importante qui da noi - per una volta - un gruppo facebookiano attorno al quale si sono coagulate/si

stanno coagulando le forze in campo).

Ecco, il progetto portato avanti da Planet Soap lungo tutto il 2010 ci pare proprio uno dei primi output

importanti in tal senso, un bel biglietto da visita per la

scena tutta e non solo a livello italiano. PS sono Federico Monguzzi aka FedeDsm, classe ‘86, dalla pronvincia

di Monza, beatmaker da ormai quasi dieci anni, e Luca

De Giuli, aka Snooze (produttore “in seconda”, addetto

alle rifiniture). Li abbiamo scoperti con l’ottimo EP Silkworm (settembre 2010, parole chiave trip Nintendo,

cybertronica, grime, Mochipet, J Dilla; 7.0/10) e ora si

ripresentano con un After Silkworm che di quel mini

è la trasfigurazione e il magniloquente compimento.

Come il baco di cui al titolo, i ragazzi hanno lavorato

alacremente, spargendo produzioni, seminando remix e tessendo contatti, e ora raccolgono: un remixorama golosissimo ed enciclopedico a base di uonchi

sperticato che flirta/diventa dubsteptronica estrema,

super-effettata. E viceversa.

Il taglio dell’operazione è programmaticamente

internazionale, con un inedito firmato dal duo e tre

rmx da produttori italiani (UXO, 3 Is A Crowd, sempre da Milano, e Apes On Tapes, Bologna) e il resto a

cura di ben cinque russi (Pixelord, DZA, Damscary,

Demokracy, Moa Pillar; di loro si è occupato anche

Pitchfork), tre francesi (Harrison Blakoldman, Miqi

O., Moresounds), due olandesi (Coco Bryce e Halp),

due giappa (BD1982 e Kay Tee), un tedesco (B-Ju),

un americano (+verb). Una barzelletta molto affollata e anche molto seria. Inutile rincorrere la tracklist

(anzi no; ma lo facciamo in sede di recensione), perché

dentro ci sono tutte ma proprio tutte le sfumature del

continuum hip hop strumentale-mutazioni electro, a

dare le coordinate di una koiné internazionale che si

costruisce con i barcollamenti e la cheaptronica propri

del wonky, la secchezza e le dilatazioni sottovuoto del

dubstep (fino alle sue propaggini grime), il clap mutuato da Dilla e un’effettistica forte, praticamente noise, che a seconda della prospettiva è tanto industrial

quanto post-fidget.

E’ con progetti come questo che l’Italia può finalmente cominciare a essere riconosciuta dagli altri e

può quindi cominciare a riconoscersi sul serio. Oltre le

frammentazioni, i provincialismi, le rivalità, le invidie;

puntando sulla qualità, selezionando con attenzione,

concentrando le forze e gli sforzi su prodotti validi,

inattaccabili. Come questo. Qualcosa in Italia si sta

muovendo e noi vogliamo essere in prima fila.

Gabriele Marino

9

Tune-In

Un prisma di electro per il nuovo millennio. Black

Rainbow è una oscura, tribale, dancey e psichedelica

fusione di rock ed elettronica e fotografa gli Aucan al

proprio zenith creativo.

Aucan

C

— Arcobaleni neri e orizzonti post-electro—

Giordano Garosio

Testo: Stefano Pifferi

10

’è una componente rituale e mistica, sia nel disco

che in sede live. C’è un significato ancestrale nella

nostra musica che è qualcosa che ti permette di entrare in

contatto con un’altra dimensione.

Ce lo aspettavamo diverso Black Rainbow. Le avvisaglie ci facevano propendere per un disco nero pece,

tribale, massicciamente noisy e disturbante: DNA,

l’embrione del comeback sotto forma di mini album,

rimandava a suoni da dancehall del dopo-bomba tanto erano caliginose le atmosfere da rave post-nucleare,

mentre il teaser promozionale circolato online come

apripista dell’album metteva in scena una sorta di primitivismo tribaloide e weird, quasi si trattasse di un rituale atavico messo in scena da tre druidi incappucciati

e impazziti.

Il sophomore del trio bresciano (Giovanni Ferliga e

Francesco D’Abbraccio a synth e chitarre e Dario Dassenno alla batteria) si presenta invece come un vero e

proprio prisma multicolor di musiche elettroniche in

espansione. Vario e screziato nelle forme, eterogeneo

nei risultati, mette in scena un concentrato di elettrock

moderno, potente ed eclettico, capace di risemantizzare le elettroniche degli ultimi vent’anni in maniera

personale e coesa. Non un monolite come era lecito

attendersi, ma una struttura imponente e mobile che

condensa l’atteggiamento cerebrale e meccanico

dell’elettronica con quello muscolare e fisico d’ascendenza rock. Musica oscuramente ballabile e perversamente groovey, dal battito talmente profondo che si

fa ipnosi al limite del ritualistico. Ci piace pensare alla

nostra musica come psichedelica – confermano i tre

all’unisono –ma sempre mescolata ad attitudine più fisica, perché anche muoverti, ballare ti porta in un’altra dimensione. Ecco, dall’unione di queste cose nasce la nostra

esperienza sonora.

Di questa sorta di psichedelia post-electro (o viceversa) è evidente dimostrazione l’artwork curato da

Francesco D’Abbraccio: una esplosione di luci e colori su sfondo scuro che si fa galassia in espansione. Un

vero e proprio arcobaleno virato al nero che ha una

storia particolare. Ho lavorato all’artwork mentre eravamo in studio a registrare il disco – conferma lo stesso

autore –poiché ci piace seguire tutti gli aspetti della pro-

duzione del disco, dalla registrazione al prodotto finito.

Prima di entrare in studio avevamo in mente l’immagine

di una luce nel buio e ho costruito un prisma in plexiglass

arcobaleno, per poi illuminarlo dall’interno e fotografarlo

in uno scenario molto lugubre (il giardino di una grande

casa abbandonata). L’effetto era molto strano, ricordava

le atmosfere di “The Road”. Man mano che il disco veniva

fuori, però, ci accorgevamo che era molto più “esplosivo”

e colorato di quanto avessimo pensato e che forse l’immagine del prisma coglieva solo alcuni aspetti della musica. Ho cominciato a fotografare i fumogeni colorati di

notte, sotto la pioggia, con flash e generatore. È sembrata

da subito una immagine più adatta e spontanea.

Black Rainbow sembra prendere il sopravvento sui

suoi propri autori, configurandosi come una vera e propria esplosione di suoni e suggestioni dall’elettronica

degli ultimi venti anni tutta: passaggi ambient e atmosfere da hauntology, squarci dubstep e virate idm, cadenze da trip-hop gotico e witch-house ectoplasmica

si alternano e convivono in un unico percorso formativo per electro-addicted. Ormai quasi tutta la musica

interessante ha a che fare con l’elettronica, esordiscono

i tre, noi siamo cresciuti con elettronica ed è normale che

si senta. Personalmente – prosegue Giovanni – uno degli

eventi che mi hanno segnato come musicista è stato un

live di Aphex Twin: esperienza piuttosto intensa, che non

ricordo mi sia mai successa con un gruppo rock. Considera però che ascoltiamo poca musica, abbiamo ascoltato

sempre meno musica ultimamente perché siamo presi col

concetto nostro e non ci interessa tanto riuscire a rientrare in un genere, essere incasellati.

C’è una rivendicazione forte nelle musiche degli

Aucan. Scegliere la varietà formale ancorandosi a una

precisa filosofia. Abbiamo deciso di NON diventare un

gruppo di genere: né math, né rock, né electro. Anche

da questo nasce il concetto dell’arcobaleno: cercare di

inserire, di mettere in gioco più elementi possibili e far sì

che dall’unione di tutti questi elementi anche eterogenei

uscisse qualcosa di nuovo.

Le parole di Francesco confermano l’assunto: Il disco

è il tentativo di far sì che quello che era Black Rainbow e gli

Aucan al momento della registrazione del disco non fosse

tanto legato ad un determinato tipo di musica, ma a qual11

cosa che emergeva a prescindere dal tipo di musica. Una

filosofia legata però anche a elementi formali che renda

riconoscibile quello che stiamo facendo a prescindere se

stiamo facendo un pezzo ambient o se stiamo facendo un

pezzo con la cassa dubstep o un pezzo strumentale.

L’imprinting comune, sia esso filtro, matrice o semplice atmosfera, è evidente in tutti i brani: segna quel prisma iridescente di influenze e rimandi e fa del terzetto

bresciano una vera mosca bianca in una scena elettronica italiana povera o legata a schemi passati (Il dubstep

è l’unica ondata di freschezza degli ultimi anni, ma in Italia

siamo ancora ancorati alla house). L’estetica di riferimento possiede una matrice dubstep, oscura e esoterica;

l’orizzonte oltre il quale si guarda è quello made in England, vera mecca per l’electro e modello ispirativo per

molti che si cimentano a trafficare con beats e ritmi. Eppure i tre rivendicano la natura “di gruppo” del progetto

Aucan: Ovvio, c’è la passione per il fenomeno del dubstep,

uscito fuori in questi ultimi anni, ma non abbiamo deciso

di suonare come un progetto dubstep. Non abbiamo fatto

un disco dubstep perché noi siamo un gruppo, un gruppo

che suona e non una produzione elettronica, anche se il disco è fatto con le modalità delle produzioni elettroniche (il

mastering è opera del guru del dubstep Matt Colton,

nda). Considera Black Rainbow come un ibrido, perché è

un disco electro ma frutto di una band. E di una band che

funziona dal vivo, perché è la dimensione live che ci ha fatto crescere, che ci ha dato un seguito.

C’è un senso del rock potente che vibra sotto la

coltre elettronica già evidente nei solchi e nella cover

dell’omonimo, Aucan, in quei vinili spezzati che frantumavano barriere e confini. Abbiamo iniziato a suonare a inizio 2000 io (Giovanni Ferliga, nda)e Dario per

fare math-rock strumentale, alla Don Caballero e tutta

quell’ondata lì. Poi l’evoluzione è venuta naturale: ho

comprato il primo synth, abbiamo cominciato a fare cose

più elettroniche e quando anche Francesco ha preso un

synth abbiamo fatto il primo degli Aucan. Che è già qualcosa di altro rispetto a ciò che facevamo in precedenza. È

un ibrido, influenzato dai Battles ma pur sempre con cose

nostre. La maturazione avviene con il citato ep DNA,

in cui il suono vira verso l’electro più drogata e oscura,

l’approccio rock si stravolge, l’orizzonte generale si incupisce. Una cattedrale di suoni scurissimi e synthetici

come un party post-mortem. DNA è l’embrione di Black

Rainbow. I due dischi sono quasi incollati l’uno all’altro

tanto che nella versione in doppio vinile in uscita per Tannen c’è un pezzo dell’ep riregistrato e rivisto (l’uscita europea sarà targata AfricanTape, quella giapponese per

Stiffslack, nda).

Gli Aucan di Black Rainbow mantengono molto di

quelle origini rock, seppur trasfigurate e assorbite nel

particolare insieme sonoro dell’album: Restano sicuramente certe atmosfere, un approccio materico, la ritualità, che la musica sia esperienza psichedelica…poi il fatto

che dal vivo pestiamo di brutto. A testimoniare l’importanza della dimensione live per i bresciani ci sono i

cinque tour esteri, la partecipazione a festival europei

come l’Eurosonic olandese d’inizio anno e un seguito

crescente che supera i confini italiani. In quella sede

emerge la carica rock: la trascendenza trance-oriented

sembra impossessarsi dei tre druidi incappucciati e il

dancehall si trasforma in un sabba post-industriale. La

sezione ritmica è il punto di snodo, un panzer cadenzato e mobile. Fondamentale è l’apporto della batteria di

Dario, un vero e proprio metronomo dall’approccio fisico e digitale: Il drum-kit si è evoluto anch’esso col nostro

suono. Ora è un ibrido tra batteria acustica e elettronica

in cui ho eliminato un tom sostituendolo con dei pad elettronici aggiunti da suonare in contemporanea col rullante. Questo per sommare due suoni in tempo reale e creare

un ibrido ancora più profondo. Anche i pezzi acustici saranno triggerati per arrivare ad un suono più stratificato

e pieno.La potenza di fuoco che i tre sprigionano live è

ben catturata su disco dal lavoro dietro la consolle di

12

Giovanni Ferliga. Un lavoro professionale e maniacale,

attento ai dettagli che si stratificano nelle complesse strutture dei brani. Il disco ha avuto una gestazione

lunga: abbiamo registrato tre volte in ambienti e ambiti

completamente diversi: la nostra sala prove qui a Brescia,

poi in montagna in un ritiro solitario in un paesino di 70

abitanti sulle Alpi, per registrarlo una seconda volta, infine in studio in Francia per la versione definitiva. Il disco

si è manifestato da solo, si è imposto su di noi per certi

versi. Ci siamo ritrovati che una volta finito non era come

l’avevamo concepito un anno fa, nemmeno come l’idea

che avevamo del disco stesso. Una cosa completamente

nuova e spiazzante anche per noi.

Ibrido di carne e metallo, analogico e digitale, rock

ed elettronica, Aucan è il Tetsuo del terzo millennio, The

shape of electro to come, parafrasando Coleman e Refused. Una catarsi tra un rock che-non-è-più-rock e quelle

elettroniche che sono il vero liquido amniotico di una

manciata di giovani band nostrane. Aucan, Everybody Tesla, Gr3ta, Fauve! Gegen A Rhino tanto per fare

nomi, ognuno con la propria sensibilità e peculiarità si

muovono senza più confini tra corde e pulsanti, distorsori e manopole. Annientano la dicotomia insuperabile

del secolo scorso e aprono nuovi stimolanti orizzonti, illuminati da un arcobaleno nero. Quello degli Aucan.

13

Tune-In

Hercules And

Love Affair

Andrew Butler ci parla di Blue Songs, il sophomore album

della sua creatura post-disco Hercules And Love Affair

— Hercules, You Were Born At Night—

Testo: Marco Braggion

14

L’album che spinniamo da un paio di settimane ininterrottamente sui nostri lettori CD e che probabilmente

resterà ai piani alti nella top 2011, è una riconferma di

quanto avevamo già capito ascoltando l’esordio omonimo del gruppo/progetto di Andrew Butler: il ragazzo

rievoca l’eredità disco newyorchese e se ne esce con

un riassunto di quello che è stata la cultura dance degli

ultimi trent’anni, proponendo una nuova strada per il

suono da dancefloor. Oltre a ciò, Blue Songs è anche

una introspezione dell’anima, canzoni che scandagliano il sentimento di chi ha marchiato nel cuore il motto

‘Last night a DJ saved my life’ e seppur abbia passato

l’età del partying selvaggio, sa cosa vuol dire credere

nei laser, nelle luci al neon e nell’eredità dancefloor.

Dopo aver cercato Andy invano, tra segreterie telefoniche che scattavano, numeri sbagliati e scazzi con il

fuso orario, ci ha richiamato lui. Già da qui abbiamo capito che non siamo in presenza di un poseur, anzi ci ha

colpito nella sua onestà intellettuale e artistica, nella

sua semplicità di chi ama parlare di musica, quasi come

se avessimo chiamato un amico che non sentivamo da

tempo. Questa dimensione casalinga e ‘laid-back’ nasce forse anche dal suo recente trasloco da New York a

Denver. Dai fasti della big town alla riflessione più accorata e personale che motiva lo scarto intimista per

rinforzare uno stile oggi pienamente maturo. Sentiamo cosa ci ha detto.

Appena abbiamo sentito l’album abbiamo visto che

non c’è Anthony (il cantante di Anthony & The Johnsons, ndSA) nei featuring. Perché non l’hai chiamato anche in questa occasione?

Già dal primo disco sapevo che Anthony non sarebbe

stato nei successivi. Oltre a lavorare con me ha collaborato con Rufus Wainwright, Naomi, Cocorosie, Lou

Reed, Björk e altri. C’è stato un tempo - appunto quando abbiamo registrato quelle due canzoni nel primo

disco - in cui sapevamo che andava bene lavorare insieme; ma prima o poi sarebbe stato giusto tornare alle

nostre carriere soliste, lasciando da parte i featuring. Ed

è quello che abbiamo fatto.

Recensendo questo disco, ho scritto che è un riassunto di culture musicali differenti, come la disco,

Jimmy Somerville, il sound garage di New York, gli

anni Ottanta, Arthur Russell e altre cose. Sei d’accordo?

Penso che tutti questi riferimenti siano più calzanti per

il primo disco, che è stato un hommage a molti produttori disco e dance. In quest’ultimo disco penso che

ci siano ancora influenze di Arthur Russell. Se vuoi ci

puoi sentire anche qualcosa di Brian Eno, qualche influsso techno o dei classici di Chicago. In generale questo disco è più difficile da collegare a riferimenti del

passato rispetto all’esordio.

Mi stai dicendo che hai cercato di costruire una cosa

più tua? Con uno stile personale?

Sì, ho cercato di capire meglio la mia vena compositiva. Volevo capire il perché ho deciso di scrivere proprio

questa musica. Perchè ho deciso le note che ho scritto? Perché vogliono dire qualcosa di speciale per me?

e qualcosa di diverso per qualcun’altro? Mi sono messo

al piano, ho suonato un accordo e ho pensato a cosa

stavo suonando, ho cambiato l’accordo. Così ho tentato di catturare la mia voce.

All’inizio del disco c’è un verso che mi piace molto:

“Elegance / You were born at night”. Cos’è l’eleganza

per te?

L’eleganza per me... [ci pensa un po’, ndSA] è una domanda difficile!

Penso che sia importante questa domanda, dato

che il disco mi sembra molto elegante...

Sì, era proprio una delle mie intenzioni quando l’ho

scritto; quella canzone l’ho scritta per Chanel. Me l’ha

15

commissionata proprio la casa di moda. Quando ho iniziato a scriverla, mi sono messo a pensare: di cosa dovrebbe parlare la canzone? Ho deciso che la cosa più

importante per me era di guardare all’inizio di Chanel,

all’esordio, alla donna che iniziato tutto e che ha definito

tutti i cento anni successivi di fashion. In un certo senso

ho dedicato la canzone a lei. Il primo verso si riferisce

proprio a Coco, dato che era una creatura della notte.

L’eleganza per me è riassumibile in tre parole: modestia,

sorpresa ed emozione.

Perché hai scelto di intitolare il disco così? Ti riferivi

anche al blues o ad altri tipi di blu?

Mi piace questa domanda, perché di solito mi chiedono

se il blu del titolo si riferisce alla tristezza o alla malinconia o bla bla bla... e io ho diverse risposte: la prima risposta - molto ovvia - è che nell’album c’è una canzone che

si chiama Blue Song e che ho scritto tante canzoni che

usano la parola blu; è una risposta un po’ stupida, ma è

vero che uso il blu molto spesso. Quella canzone è in un

certo modo il centro del disco e volevo sottolinearla.

In generale per la poesia e per i testi delle canzoni, l’uso

dei colori agli occhi di chi legge (o ascolta) è molto provocante. I colori evocano immagini differenti a persone

differenti, penso sia utile incorporare i colori nei testi:

per qualcuno il mio disco sarà triste, per qualcun’altro

sarà un album calmo e pacifico, qualcun’altro può pensare che sia profondo, come l’oceano, o che parli della

notte. Ho usato quella parola per provocare la gente.

In più i colori sono stati già utilizzati nella tradizione

musicale: pensa all’album Blue di Joni Mitchell o al

Brian Eno di Another Green World. Per tornare alla tua

domanda. Nel blues americano le canzoni parlano di

lotta, lamenti, cuori spezzati. Quando ascolti i dischi di

Robert Johnson o Bessie Smith si sente che questi artisti

parlavano di quei sentimenti... non è detto che la gente

che ascolta il mio disco senta solo quelle cose però.

Hai lavorato con molta gente a questo disco (Kele

Okereke dei Bloc Party e altri). C’è stato qualcuno

che ti ha colpito di più?

Con ogni cantante che ha partecipato al disco la collaborazione è stata diversa. Per esempio Anthony in

studio è completamente diverso da Kele, Kim Ann o

Shaun. Bisogna adattarsi al loro modo di lavorare. Devi

aggiustare il tuo ego, e devi cercare di risolvere delle

situazioni del tipo: “Ok, questa è la mia idea e forse non è

quella migliore”. La cosa più importante è che esca una

buona canzone, quindi in molti casi devi cambiare le

cose che hai in testa. Le collaborazioni devono essere

aperte e comunicative, devono manifestare sentimenti

positivi e che portino a fare la musica più bella possibile. Penso che Kele sia stato molto professionale nel

16

lavoro che ha fatto anche se è un po’ timido.

Ho letto che hai iniziato a stampare del materiale su

un’etichetta tutta tua, la Mr. Intl. Cosa stai preparando?

Abbiamo già 3 uscite. E tre programmate nelle prossime settimane. Sto tentando di fare qualcosa old-school

che si differenzi dalle etichette che ci sono in giro, che

pubblicano dischi di house troppo veloci (gli artisti che

per ora militano nella label sono lo stesso Butler e Kim

Ann Foxman con il 12’’ Creature/What You Need, ascoltabile in streaming su Soundcloud).

Altri progetti per il futuro? Sarete in Italia? Eccome!

Passeremo molto tempo in Italia nel 2011, quindi veniteci a vedere (la prima data confermata è al Tenax di

Firenze il prossimo 24 febbraio). Per quanto riguarda i

progetti, sono molto impegnato con la label e curo anche le produzioni di Kim Ann. La settimana scorsa, per

la prima volta in vita mia, ho composto le musiche per

un film spagnolo. Mi piacerebbe andare avanti a comporre musiche per film, entrare nel mondo della musica

classica contemporanea.

Come si chiama il film?

Abraza Mis Recuerdos del regista spagnolo Horacio Alcalá (in realtà è un corto di 12 minuti, ndSA). Narra la

storia di un bambino che perde la nonna. Mi è piaciuto

molto.

17

italia improvvisa

—il suono, l’arte, il diy nell’era della infinita riproducibilità tecnica—

Drop Out

Più che un viaggio in senso

stretto, una mappatura

effettuata su quattro realtà

nodali dell'impro italiano. Boring

Machines, Fratto9, Hundebiss e

Von Archives.

Testo: Stefano Pifferi

e Gaspare Caliri

18

Un CD o un LP diventano parte del corredo personale, del dintorno

oggettuale che definisce il nostro essere nel presente, e ancor più il

nostro passato.

(Bruno Stucchi, Die Schachtel)

L’occasione per dare forma compiuta a una idea che da tempo

si covava qui a SA ce la offre l’uscita del box Musica Improvvisa

edito dalla milanese Die Schachtel, vero e proprio monumento

più che semplice manifesto di una scena che definiremmo senza

volontà di completezza “impro”. L’incompleta rassegna fotografa

in dieci avventurosi scatti un intero brulicare di band e progetti

più o meno radicali, fornendoci la sponda ideale per allungare lo

sguardo non sui protagonisti, quanto sui marchi che ne stanno

suggellando il successo critico.

Nell’era del 2.0, del download selvaggio e degli streaming integrali, degli apparecchi con il prefisso “i” e dei cellulari tuttofare,

la label DIY è ancora una realtà centrale nel panorama indipendente e lo è ancor di più quando la ricerca sonora s’interseca con

quella artistica tout court, dove alla mancanza cronica di denaro

e alle ore di sonno perso sopperiscono creatività e manualità. Fattori che generano release spettacolari, anticonformiste e al limite

del masochistico, fatte di edizioni curate in ogni dettaglio grafico,

19

fisico, visivo e tattile. Immagini coordinate del contemporaneo sottobosco

che non rifiuta il web, anzi lo considera un’estensione del banchetto della distro poiché centrale e non incompatibile con l’idea dell’oggetto disco

come artygianato concreto e durevole nella quotidianità della musica registrata.

Abbiamo individuato tra le tante realtà una doppia coppia di label: la

prima viaggia sull’asse Boring Machines / Fratto9 Under The Sky, la seconda prende in esame un paio di giovani realtà perfettamente sposate

all’arte come la Von Archives di Nico Vascellari e Carlos Casas e la Hundebiss di Barbara Bertucci e Simone Trabucchi. Le abbiamo scelte perché

muovendosi tra art-rock e musica sperimentale, elettroacustica e industrial, wave e impro-jazz, i loro cataloghi risultano tra i più avventurosi ed

eccitanti in circolazione. Inoltre, con le loro curatissime e spesso limitate

edizioni – siano esse cd, vinili, tapes o dvd – cortocircuitano alla perfezione

l’attenzione al connubio tra arte e suono tipico di questo “DIY professionale”, facendosi carico dell’intero ciclo produttivo: dalla scelta di materiali e

taglio grafico, all’assemblaggio spesso manuale dell’artwork, fino a distribuzione e vendita.

Quattro mondi accomunati da grande credibilità e riconoscibilità. Ma

anche da una sostenibilità di esercizio, basata su supporti, accuratezza e

qualità. Come primo passo, però, nel connubio tra ricerca sonora sperimentale e raffinatezza grafica, non potevamo non sentire la Die Schachtel di

Bruno Stucchi e Fabio Carboni, maestra riconosciuta le cui edizioni valgono

tanto sul piano musicale (i recuperi dell’elettronica storica italiana, il nuovo

rock d’avanguardia, ecc.) quanto su quello artistico e grafico. In un suo romanzo William Gibson descrive un futuro nel quale l’arte esiste

solo in forma digitale e virtuale. In questo futuro le opere più ricercate e quotate sono delicatissimi e fisici “assemblages” di frammenti poveri quali carte,

legni, piccoli trucioli di metallo, materiali vegetali, schegge di plastica e vetro.

La rimozione della materialità va contro un bisogno primario dell’uomo di

20

esperire il mondo in modo (pluri)sensoriale e “caldo”. Inoltre la materia fisica

“contiene” la durata nel tempo e, di conseguenza, un valore di permanenza

“individuale” superiore a qualche stringa di bit. In parole nostre, un CD o un LP

diventano parte del corredo personale, del dintorno oggettuale che definisce

il nostro essere nel presente, e ancor più il nostro passato. Vale per la musica

da quando esiste il supporto registrato. Il nostro mondo musicale è definito

anche da quegli oggetti, per quanto ingombranti e limitati nella loro capacità

contenitiva e riproduttiva.

Die Schachtel ci sottolinea quello che è già una netta chiave di lettura

di questo articolo: i supporti sono centrali e hanno un loro prezzo. Non è

una scelta che paga, ma non siamo qui per i soldi, come diceva Zappa, prosegue Bruno. Da un punto di vista di ricerca di una “voce” visiva ed espressiva che denoti Die Schachtel, paga molto di più. È quello che stiamo facendo

con le nostre scelte grafiche, di packaging e di stampa: tentare di costruire una

dialettica forte tra contenitore e materiale, tra editore ed artista, tra oggetto e

fruizione del fatto musicale o sonoro che possa rendere anche più accessibili

informazioni e materiali di contesto, e perché no, si ponga anche come linea

di resistenza ad una smaterializzazione che spesso è anche svuotamento di

contenuto.

Dello stesso avviso Luca Vinciguerra, responsabile unico di A Dear Girl

Called Wendy, che in tandem con l’altro Die Schachtel Fabio Carboni è

un’altra figura chiave che era giusto sentire in proposito.

L’etica del fai-da-te è principalmente passione, e se si ha passione, il fottersene di quello che gli altri pensano diventa del tutto naturale. Gestire un’etichetta diy è tentare di usare la musica come mezzo informativo, di portare

avanti un’idea, di essere congruenti in primis con il proprio codice etico. Un

impegno totale e una forza di volontà invidiabili nel creare reti di rapporti

interpersonali che formano una scena. Senza il diy e la sua etica ci sarebbero

moltissimi generi che sarebbero già morti. Senza diy, tutte le musiche non popolari sarebbero solo un ricordo.

La A Dear Girl Called Wendy ruba il nome a South Park (Amavo quando

Stan vomitava solo nel vedere Wendy. Pensare che una persona sia il tuo ipecac mi piacque molto) e cerca di “approfondire il rumore” con un catalogo

tra i più efferati del lotto. Luca segna un altro punto a favore delle label italiane, quando individua nella eterogeneità la caratteristica del movimento:

Etichette come Hundebiss, Presto?!, Von Archives, Boring Machines et similia

portano avanti un discorso musicale con passione e gusto. Si cerca la qualità e

non la quantità. E se si controlla attentamente, a differenza di altri paesi in Italia non esistono etichette fotocopia. Ognuna porta avanti un’idea personale

sia musicale che visiva, e questo sicuramente vuol dire carattere e personalità.

Infatti, accanto a queste label, se ne muovono moltissime altre, molte

delle quali affrontate da SA in speciali, approfondimenti, recensioni negli

ultimi anni: dalla negazione del medium (i digipack in “odorama tossico”

e no-info) della Niente dei St. Ride Maurizio Gusmerini e Edo Grandi alle

eleganti grafiche che la Presto?! di Lorenzo Senni utilizza per le sue indagini in campo noise-elettroacustico; dalle evoluzioni impro-jazz in edizioni

viniliche d’alto pregio della Ultramarine alle asperità da sottobosco noise

via tapes e vinili one-sided della 8mm. Dalle eleganti edizioni in cd-r d’area

post-psych primitivista della Sturmundrugs di Donato Epiro ai cartonati

digipack della storica A Silent Place e giù fino alle ricercatissime edizioni

post-Grey Area di Silentes o Radical Matters, o ai vinili spesso etched e

21

one-sided di Xhol e Holidays per non parlare dei cataloghi delle storiche

(anche queste da noi già indagate) Wallace e Setola Di Maiale e delle tantissime che rimarranno fuori da questo incompleto elenco.

I ntervista doppia B oring M achines /Fratto 9

U nder The S ky

Boring Machines e Fratto9 Under The Sky. Due label, due uomini, una

garanzia. La prima, nata dalla passione del deus-ex-machina Onga (un passato come collaboratore di Post-it Rock?, organizzatore di concerti, agitatore della prima ora e molto altro) si dichiara in difesa della musica noiosa. A

scorrere il catalogo però drone, Mamuthones, Expo ’70, folk-noir, elettroacustica, Father Murphy, noise, kosmische, Claudio Rocchetti, sembrano

dargli decisamente torto. Non musica leggera, ma sicuramente nemmeno

noiosa. Così come solo artwork non si possono definire le edizioni cartonate, piacevoli all’occhio e al tatto prima ancora che all’udito.

La seconda muove “dalla passione per i perdenti e per quelle forme d’arte minori” che porta Gianmaria Aprile a suonare (Ultraviolet Makes Me

Sick), scrivere (la webzine Post-it Rock?), registrare (la serie Private Works)

e infine gestire, in omaggio allo zio prematuramente scomparso (Al Aprile), la Fratto9 Under The Sky. Catalogo altrettanto valido e eterogeneo, con

una lieve predominanza per l’avantgarde e le forme più aperte di jazz: dai

seminali Caboto ai napoletani Illàchime Quartet e A Spirale fino al noise

kosmische (Detrimental Dialogue di Marutti/Balbo), dronico (Luminance Ratio) o nero pece (Aspec(t)). Produzioni ottime dal punto di vista della

ricerca musicale e curatissime sotto quello grafico-estetico per entrambe,

con punti di contatto in catalogo (Luminance Ratio, Marutti/Balbo) e una

simile concezione dell’impegnarsi in prima persona. Abbiamo lasciato loro

la parola per saperne di più sulla loro storia e sul loro pensiero sull’Italia

improvvisa.

Da realtà ormai consolidate vorrei la vostra opinione sulla scena impro e/o elettroacustica. Vi sentite rappresentati? Manca qualcosa? C’è

anche troppo rispetto allo scarso pubblico?

ONGA Boring Machines ha le sue radici in un mondo molto eterogeneo,

che va dalla marziale techno di Detroit alla musica classica, passando per i

13th Floor Elevators, Tangerine Dream, Fela Kuti e l’Art Ensemble of Chicago, perciò è difficile per me essere rappresentato da qualcosa di definito.

Quello che ascolto ora o che mi appassiona, è spesso figlio di movimenti artistici che datano ’60/’70/’80 e che sono state rimasticate, rielaborate, ricodificate nel tempo. La scena elettroacustica è vastissima e la sua emersione

è dovuta, come per altri fenomeni underground, alla grande democratizzazione che la rete ha portato da metà anni novanta. La musica disponibile

così come i gruppi che suonano non sono mai troppi. Molti sono mediocri,

d’accordo, ma i mediocri non vanno molto lontano e se si ha pazienza chi

ha delle qualità emerge, poco magari, ma emerge. Potrei citare i “miei” Father Murphy gruppo che negli ultimi sei anni ha lavorato sodo sul proprio

suono, divenendo un gruppo raro, per non dire unico. Ancora adesso l’investimento in termini artistici e di energie da parte del gruppo è tanto, ma

qualche piccola soddisfazione, dopo tre tour negli States e non si sa più

quanti in Italia ed Europa, comincia ad arrivare.

F9 È bello essere considerati una realtà consolidata. Il problema è che

forse lo siamo per quei 100 scrutatori dell’underground, ma per il resto ri22

23

maniamo delle piccole etichette con tanta voglia di portare avanti un progetto nel tempo. Comunque sia, penso che parlare di corsi e ricorsi storici

sia sempre funzionale anche in queste occasioni, nel senso che ciclicamente

passano i generi e gli approcci musicali. La facilità con cui oggigiorno tutti

noi possiamo mettere insieme un computer e un po’ di suoni ha aiutato

molte persone a sviluppare nuovi percorsi, ma ha anche creato una quantità di materiale inutile che sta saturando il piccolo circuito, e purtroppo ad

emergere non sono sempre le realtà e i progetti più interessanti.

L’improvvisazione è una brutta bestia, con cui ci si confronta in maniera

spesso troppo superficiale, ingannati dal fatto che essendo improvvisazione non ci sia bisogno di preparazione e di studio, ma per fortuna è tutto il

contrario. In generale penso che in molte occasioni manchi l’autocritica da

parte degli stessi musicisti nel saper giudicare il proprio lavoro e capire se è

necessario o meno cercare di pubblicarlo; inoltre penso manchino spesso

anche la cultura e gli ascolti da parte dei musicisti e anche dei giornalisti

pronti a “giudicare” lavori senza conoscerne gli antefatti o il percorso sonoro affrontato.

Siete label quasi homebased, con uscite centellinate ma curatissime

dal punto di vista grafico…c’è una idea di base dietro la scelta estetica?

ONGA L’idea di base dietro all’estetica Boring Machines si basa sul mio amo24

re per i prodotti fatti bene tout-cour. Se un disco è bello musicalmente, e

si presume che io faccia uscire dischi che reputo essere belli in tal senso, si

merita di essere bello anche esteticamente. Odio i jewel cases, mi piacciono molto la carta e gli inchiostri e quindi da quando sono partito mi sono

fatto creare delle fustelle di stampa per le mie copertine che fossero adatte

all’utilizzo di carte particolari o alla stampa degli artwork più bizzarri.

La scelta degli artwork in sé spetta alle band, voglio che ogni artista di

cui faccio uscire il disco si senta rappresentato in tutto e per tutto dal suo

disco. Ho avuto la fortuna negli anni di collaborare con un grafico dal gusto eccezionale (Be Invisible Now!) e di avere artisti che fossero anche dei

gran fotografi (la copertina di Piallassa (Red Desert Chronicles) di Punck,

ad opera dello stesso Zanni). Io ci ho messo del mio e mi ritengo sufficientemente esperto da tirar fuori il meglio dalle idee di artwork che gli artisti mi propongono. Compro ancora molti dischi e ammetto che il tipo di

packaging usato è ancora una forte discriminante per me, al punto di aver

anche preso dischi mediocri, con delle copertine eccezionali.

F9 Basti pensare che il CD è un supporto che ormai non ha più valore

e probabilmente continuerà a perderlo con il passare del tempo, quindi

oltre alla musica c’è la necessità di creare un oggetto completo, in tutte

le sue sfaccettature. Di conseguenza si sceglie il cartonato/digipack anziché il jewelcase, si creano inserti e altri dettagli che arricchiscono e che

completano tutto il lavoro. Per quanto riguarda invece i contenuti musicali,

per mia/nostra fortuna abbiamo sempre lavorato con musicisti che hanno

dedicato molta attenzione anche al suono, al mixaggio e al mastering, riuscendo a completare il lavoro nel migliore dei modi. Lavori come quello

dei Luminance Ratio (dove ho curato personalmente i contenuti musicali

e la grafica), Aspec(t), Balbo-Marutti sono sicuramente prodotti studiati a

tavolino e curati nei minimi dettagli sonori cercando di ottenere il meglio

dalle nostre possibilità e competenze.

Cosa significa condividere dischi per voi? Dà coesione ad una ipotetica scena o è legato soltanto a questioni pratiche ed economiche?

ONGA Fare dischi assieme, in coproduzione, è una tendenza in aumento

in molti settori negli ultimi anni, retaggio del punk e dell’hardcore adesso

utilizzata da molti. Inutile nascondersi dietro un dito, le motivazioni economiche sono forti, dividere le spese per la produzione di un disco, in un

periodo nel quale dischi se ne vendono comunque pochi, può essere vitale. Certo è che le collaborazioni avvengono sempre tra spiriti affini, io e

Gianmaria ci conosciamo da un decennio e abbiamo condiviso molte cose,

la sua webzine, i concerti del suo gruppo, il Tagofest al quale lavoriamo insieme da anni. Quando poi si parla di artisti come Andrea Marutti e Fausto

Balbo, o gli stessi Luminance Ratio, l’acquolina alla bocca viene immediatamente. Sono dischi che avrei fatto uscire anche da solo, la condivisione

nasce anche dal desiderio di tutti di “spingere” un buon prodotto.

La parola scena è sempre schifata in qualche modo dalle persone, trovo

invece che delle scene in italia ci siano per davvero, e sono quelle non celebrate pubblicamente. Il giro elettronico/noise italiano, che da Marutti a

Punck, da Pietro Riparbelli ai Logoplasm passa attraverso Luca Sigurtà (ora

nei Luminance Ratio), il giro di Hundebiss a Milano, Codalunga a Vittorio

Veneto piuttosto che il giro romano, ha una serie di contatti, di permeazioni ed incroci che sfociano in collaborazioni e mutuo aiuto che definiscono i

confini di una scena. L’unico peccato è che in molti casi finora il giornalismo

25

italiano si è limitato ad importare la “scena” di Brooklyn, Providence o Portland senza mai gettare un occhio attendo a quanto succede nello stivale.

F9 Sicuramente vuol dire che abbiamo in parte la stessa direzione artistica e in parte, come dici tu, è anche uno stimolo per condividere assieme

una piccolissima fetta del circuito. La coproduzione aumenta anche le possibilità di distribuzione del supporto, si hanno più contatti da condividere

e giornalisti a cui far arrivare il prodotto. Per fortuna abbiamo dei canali di

promozione un po’ diversi, e c’è sempre stato un ottimo rapporto collaborativo. Naturalmente l’aiuto economico è una forte componente quando si

tratta poi di fare i conti della stampa, a maggior ragione quando il packaging diventa più elaborato e quindi dispendioso.

Operate in ambiti diversi, ma pur sempre in musiche di confine. La nicchia da coda lunga profetizzata da Anderson funziona?

ONGA Ho guardato quel grafico decine di volte, sono quasi arrivato a convincermi che ci fosse del vero in quelle teorizzazioni, ma pur sempre tali rimangono per quanto mi riguarda. Ci sono delle manifestazioni di fenomeni riconducibili alla teoria di Coda Lunga che possono essere messe in luce:

alcuni artisti, distillando sui più svariati formati per le più svariate etichette

nei più svariati paesi, hanno raccolto una microscopica promozione locale

da ognuna di queste uscite, assurgendo allo status di artisti rispettati ovunque in poco tempo. Naturalmente, ancora, è la qualità che conta. Justin

Wright (Expo ’70) ha fatto uscire cd, cd-r, cassette e vinili in mezzo mondo,

ed è ormai artista riconosciuto di livello internazionale. Ma lui è molto, molto bravo. Molti altri hanno passato la vita a disseminare brani qui e là, ma

brani mediocri che non li hanno portati da nessuna parte.

F9 A parte il seno prosperoso (e purtroppo fintissimo) della fanciulla

che di cognome fa Anderson, penso che la coda lunga di Chris Anderson

sia troppo lunga per riuscire a coprirne anche solo una minima parte con

etichette del calibro della Fratto9. In effetti il mercato indipendente è davvero fiorente, e molto spesso sforna prodotti di ottima qualità, ma forse è

davvero troppo prolifico, e la domanda non è ancora così forte da giustificarne la produzione a volte esasperante di tutte le etichette indipendenti.

Penso ci sia di base un grave deficit da parte della popolazione nel riuscire

a “guardare” oltre alle grandi produzioni e ad interessarsi a quelle di nicchia.

Sicuramente i media non aiutano nell’atto di promuovere tutto questo micromondo sommerso e quindi bisogna perseverare e continuare a lavorare

aumentando i canali di promozione/distribuzione/contatti. Quella parte di

coda che riusciamo a coprire con i nostri mezzi è ancora troppo piccola per

poterla applicare al modello di Anderson, che nella sua concettualità è vincente. Forse etichette come la Wallace o Afe ce la stanno facendo, perché

lavorano su grandi quantitativi di materiale pubblicato e quindi aumentano di più lo spettro dei possibili acquirenti, avendo più varietà di scelta. In

generale bisogna sempre lavorare molto perché di dischi purtroppo, se ne

vendono ancora troppo pochi.

Le vostre label agiscono molto sul territorio italiano, sia come catalogo che con altre iniziative. Cosa ne pensate della territorialità?

ONGA Ah! la territorialità! Non era pianificato, ma è successo che nella maggioranza delle mie uscite mi trovassi a lavorare con artisti italiani. Questo è

dovuto al fatto che riconosco a molti di loro uno spessore tale da non avere

nulla da invidiare a questo o quell’altro progetto straniero di genere. In più,

in casi (disperati) come quelli delle etichette underground credo che il fat26

tore umano conti molto. Voglio potermi incontrare e parlare con gli artisti

con cui lavoro, certo ci sono le mail e i social network, ma davanti a una

birra si finge peggio. Oltre ad un discorso ristretto a BM, allargherei la questione ad un mio tentativo di entrare in contatto con quante più persone

interessanti che provengono dalle realtà italiane, siano essi musicisti, grafici, videomakers o altro. Una rete di contatti spalmata sul territorio tra persone che hanno interessi in comune facilita la circolazione delle idee, aiuta

semplicemente a reperire materiali, informazioni, aiuti anche alle band che

incidono sulla mia etichetta.

Il Tagofest è una esperienza illuminante in tal senso, negli ultimi sei anni

ha rappresentato un punto di incontro per un sacco di musicisti, ma anche

artisti di altro tipo, che ha allargato le conoscenze, ha messo a disposizione

delle persone il supporto di altre persone, una maniera per crescere insieme con il mutuo aiuto (visto che aspettarselo dall’alto non è una buonissima idea).

Tutto questo senza dimenticare un atteggiamento di apertura verso le

vicende che capitano all’estero o che dall’estero passano attraverso l’Italia.

Nelle mie collaborazioni discografiche figurano etichette americane, francesi, artisti da tutta Europa, dalla Russia. Tutto questo aiuta a consolidare la

credibilità del lavoro che sto portando avanti, oltre a farmi fare un sacco di

amici nuovi.

F9 Per quanto riguarda la distribuzione e la commercializzazione dei

prodotti, non parlerei di territorialità visto che ormai lavoro con distribuzioni sparse per l’Europa, e sto lavorando anche per avere qualche disco in

America. Le iniziative come il Tagofest e altre collaborazioni atte ad organizzare concerti aiutano e ci sostengono nel nostro lavoro. E riallacciando27

mi al discorso di prima devo dire che se mi fermassi a lavorare soltanto con

il territorio Italiano finirei cotto nel mio stesso brodo.

Una scena circoscritta aiuta a rinsaldare i legami tra musicisti, giornalisti, promoter, etichette?

ONGA I legami si rinsaldano con la partecipazione, più questa aumenta più

si consolidano i rapporti tra le diverse entità del mondo musicale. L’offerta

musicale è vastissima e lo sono pure le strutture di promozione. È naturale

che nel percorso di ognuno ci siano dei legami più stretti con quelli “del

giro” ma io trovo importante allargare questo giro il più possibile, non limitarsi mai ad operare in territori conosciuti e rischiare invece l’avventura con

nuovi interlocutori. Il rischio, ad operare in un circuito ristretto artista/etichetta/giornalista per esempio, è quello della autocelebrazione e dell’eccessiva indulgenza nei propri confronti. Nel tempo si corre il rischio che il

rapporto tra una etichetta ed i giornalisti di riferimento venga a mancare

di obiettività, oppure che un artista perda gli stimoli non dovendosi confrontare col giudizio ex-novo di una nuova etichetta. Confrontarsi aiuta a

crescere.

F9 Direi che un po’ un’arma a doppio taglio, perché succede che poi

continui a guardare in faccia le stesse persone, ad avere le stesse frequentazioni ai concerti e quindi i dischi vanno a finire esauriti perché li hai scambiati, dati in promozione ai giornalisti (alcuni dei quali ormai tuoi amici)

o lasciati ai locali, ma non perché siano stati effettivamente venduti. È un

ragionamento che funziona e fa piacere fino ad un certo punto, perché poi

c’è bisogno di cambiare aria e purtroppo in diverse occasioni sembra che

sia una guerra tra poveri per riuscire ad accaparrasi qualche concerto e c’è

ancora tanto egoismo per riuscire a creare davvero un bel circuito fatto di

collaborazioni e condivisione d’intenti.

H undebiss . Carta , onestà e rumore

È famosa per gli show milanesi al Secret Place, capannone sperso nel Lambrooklyn al nord-est della città. Lì, in un luogo senza orpelli né attrattive

alla moda, si è alternata la créme de la créme della scena weird-noise-impro

mondiale: da Ducktails a Wiese, da Burial Hex a Aaron Dilloway arrivando

a Sun Araw per il gran finale. Oltre questo però la Hundebiss è anche raffinata label che unisce efferatezze sonore a ricercatissime edizioni homemade, con una spassionata predilezione per la carta. Affare anche questo

di una coppia di fruitori e appassionati musicali, prima che di “esperti del

settore”, Barbara e Simone Hundebiss. HUNDEBISS inizia nel 2007 come piccola distribuzione di materiale che all’epoca faticavamo a trovare in Italia (e

a volte in Europa). Nasce quindi dall’esigenza di avere a propria disposizione

dischi e documenti di quello che stava accadendo in US (Fort Thunder a Providence, i concerti nei sottoscala del Mid-West) e in alcune parti d’Europa (Belgio

ed Inghilterra soprattutto).

Non di solo acquisto di dischi però si tratta, quanto di creare una rete di

contatti più ampia e profonda. In Italia contemporaneamente sembravano

nascere (o risorgere) fermenti di quella che potremmo definire “un’attitudine

alla sperimentazione non accademica”, questo per includere e non escludere,

difetto che hanno spesso alcune (troppo) facili definizioni quali noise, experimental, hypnagogic (brrr). Raccogliendo questi vagiti siamo partiti con l’etichetta, esperienza che continua tutt’ora.

C’è una filosofia e una estetica forte dietro il marchio col cane. Che si fa

28

29

ricerca, nel primo caso, e artygianato, nel secondo. La filosofia di Hundebiss

è piuttosto semplice, si potrebbe parlare di una mappatura di tutto quello che

ci sembra fresco e onesto nel panorama sperimentale contemporaneo. Fondamentalmente produciamo quello che ci piace, e quello che ci piace ha di solito

una visione solida alle spalle. Pensiamo a Raphael/Mudboy, a Henrick/Popol

Gluant, e, ovviamente, a James Ferraro.

Noise concreto e massiccio, elettroacustica frantumata, experimental

maltrattata. Queste le lande di riferimento sonoro di Hundebiss, sviluppate attraverso supporti che variano dal 12” screenprinted (Popol Gluant,

Hair Police) alla cassetta (Francesco Cavaliere, Aaron Dilloway, Dracula

Lewis), passando per i 7” (Olyvetty) e il vhs (l’upcoming Rapture Adrenalina di James Ferraro, presentato all’ultimo Netmage). La peculiarità fondante di Hundebiss risiede proprio nella tangibilità arty di ogni singola opera,

in una esperienza che è visiva e tattile prima che uditiva. La nostra particolarità è la cura totale dell’oggetto “disco”, con un’ossessione maniacale per

packaging e grafica. Le nostre uscite sono in poche parole una collaborazione

tra noi e l’artista. Il tutto viene fatto a mano, esasperando il concetto di diy, cercando di svoltare il risultato in un prodotto il più possibile completo. Evitando

banali discussioni, crediamo però che scaricare un’uscita Hundebiss equivalga

a perdere almeno la metà della carica esperienziale del prodotto originale.

Come accennavamo in apertura, la spinta propulsiva della label milanese oltrepassa quella puramente discografica. I concerti in spazi desueti o

atipici, esteriormente disadorni ma pregni di significati, ne sono la caratteristica principale; una tendenza che rinsalda il legame del circuito diy creando una comunità. Crediamo che dopo tanta fatica sia ora possibile organizzare tour in Italia, dopo anni di buio dove la penisola veniva spesso evitata

come la peste. Senza falsa modestia, la presenza del Secret Place a Milano ha

giocato un ruolo fondamentale. I motivi sono molteplici, il primo è semplicemente strategico: Milano è la prima grande città italiana raggiungibile quando

si sta facendo un tour in Europa, il che significa che da lì in poi scendere è una

spesa affrontabile per il gruppo. All’inizio è stato difficile, ma avendo lavorato

duro per oltre due anni, ci siamo costruiti un pubblico di affezionati che rendeva possibile dare ottimi fee alle band. Inoltre, l’accoglienza e l’organizzazione

dello spazio rendevano il Secret Place un’isola felice nel grigio milanese, dove

spesso le band passavano ben volentieri più di un giorno.

Quel senso di comunità, fatto di identità di vedute e di condivisione di

ideali, spazi e obbiettivi è in crescita anche in altre realtà geografiche, ponendo il panorama italiano alla pari con quello di paesi con altre tradizioni

rumorose. Lo accennava Onga di Boring Machines poco prima, ce lo confermano i due Hundebiss, ora: Lo stesso lavoro è stato fatto a Vittorio Veneto,

Roma, Napoli, già da molto prima a Bologna, e credo che a catena anche altre

città si stiano svegliando. Ora che il Secret Place è andato per sempre rimane

un grosso vuoto. Continuano altre esperienza milanesi, ma con un’attitudine

diversa dalla nostra. Onestamente crediamo che mancherà uno spazio come

il Secret Place, anche per la sua rude ma liberissima accoglienza, la semplice

possibilità di fumare e bere a poco prezzo oppure il lusso di poter suonare a volumi inauditi o bassissimi. Oppure poter semplicemente chiacchierare all’aperto, senza limiti di tempo o di volume (ancora una volta). A volte viene trascurata la valenza sociale (o asociale, visto che con orgoglio Hundebiss ha sempre

chiamato a sé un bel mucchio di coloratissimi weirdos) di situazioni del genere.

Ci piace pensare che tutti gli orfani di questo posto e di questo momento si

30

stiano sparpagliando in giro per far nascere situazioni analoghe in ogni posto.

Sogniamo un mondo di Secret Place.

Von . A rchivio e raffinazione del nostro tempo.

Facile a dirsi, breve a spiegarsi. Lasciando la parola al sito web dell’etichetta,

“VON is a label interested in releasing experiments in contemporary sound and

visual arts.

VON is interested in the intersection of the visual and sound arts.

VON releases limited and special editions.

VON is run by artists.”

La Von nasce deliberatamente come intersezione e messa a sistema dell’esistente e delle sue eccellenze. La label nasce nel 2008 e a oggi conta undici

uscite, dallo split DVD Choir (se così si può chiamare un matrimonio audiovideo), originato dalla collaborazione tra Carlos Casas e Nico Vascellari

– prima e unica release del 2008 – fino a Inner Shine, in uscita sempre in

formato DVD (anche se ristampa, almeno lato audio, della cassetta omonima uscita nel 2009 per Second Sleep) e firmato da WW – detto per esteso

Women in the Woods, progetto che coinvolge lo stesso Vascellari. In mezzo, giusto per citare uno dei picchi in vinile, l’ellepì Blind Jesus, fotografia

della collaborazione tra Stefano Pilia e Edward T. Hooker, secondo chi

scrive una delle uscite più convincenti dell’anno appena concluso.

I tratti distintivi sono tutti già detti: roster selezionatissimo, visual e

sound art e produzioni di poche – e sicure – centinaia di copie. Il protagonista dell’impresa è Vascellari, artista nato in seno al nido dei With Love,

oggi ormai arcinoto nel circuito dell’arte contemporanea; figura di cui qui a

SA abbiamo parlato spesso, data la pertinenza del personaggio nello sdoganamento e maturità sperimentale del post hc della band madre.

Le coordinate su cui si muove la musica prodotta da Von sono inequivocabilmente settate sul noise elettroacustico in kraut-sourcing e all’impro

sperimentale. Epperò Nico ha dato anche spazio, nell’uscita n° 7 dell’etichetta, alla propria creatura Lago Morto, hard core senza compromessi e

local-oriented. Altro aspetto interessante è proprio il ragionamento sulle

dinamiche geografiche. L’ultima uscita del 2009 (VON005) è una compilation che raccoglie gli ereditieri del sound With Love, fa quadrato attorno a

Vittorio Veneto, paese natale e residenza di Vascellari, e mette soqquadro

grazie ai partecipanti del festival Three days of struggle e ai frequentatori

del Codalunga.

Ciononostante, non si può certo dire che Von equivalga al luogo dove

nasce. Ancora una volta, basta scorrere i titoli per smentire. Dagli States

provengono John Wiese e C. Spencer Yeh, autori di Compound (VON002),

secondo 7” dell’etichetta, forte di un lato A (Compound I) che è gemma angolare nell’economia del sodalizio tra John e Spencer (ulteriormente siglato, nel 2010, da Cincinnati, edito da Dronedisco). Burial Hex costruisce

intensità da kosmische musik, prima carezzando il noise con un guanto

indossato da Popol Vuh, poi rotolandosi nella sua sostanza più vivida. Girando l’LP, il lato B suiteggia a sua volta una danza Tangerine Dream, tutta volta all’oscuramento dei riferimenti, con la pece del rumore. E ancora:

Ultradeath condensa la sua morte (Condensed Death) con una purissima

mancanza di compromesso. Se deve essere rumore, è rumore bianco che

non lascia spazio a nient’altro.

31

Non c’è però solo Vascellari dietro ai Von Archives, così come il sound

non può che essere solo parte del discorso. La “fotografia”, in senso cinematografico, dell’estetica dell’etichetta è curata dal co-animatore della label, quel Carlos Casas con cui Nico aveva condiviso il DVD Choir. Le undici

copertine del catalogo sono altrettanti ritratti in bianco nero, immagini di

impressionante coerenza post-coloniale che a loro volta fotografano Casas

nelle vesti di ricercatore da archivio di inquietanti primi piani ottocenteschi.

L’impatto e l’assertività muta dell’impianto visivo della Von è tale che

Netmage – sede perfetta per mettere in mostra i risultati della label, che

evidentemente centra il core business del festival – decide di affidare a

Carlos la propria immagine coordinata dell’edizione 2010, cogliendo l’occasione dei primi risultati del suo lavoro di ricerca sui cimiteri degli elefanti. Cemetery è titolo del suo contributo a Netmage10 così come Cemetery

Archive Works lo è del DVD VON009, pubblicato nel 2010 dall’etichetta. Il

racconto si sviluppa su un collage narrativo di paesaggi di antiche giungle

e antiche ombre animali, montato su composizioni acustiche espressioniste, anch’esse lontano nel tempo.

Niente a che vedere con il noise senza compromessi e con le sovraposizioni di layer video di Choir. Ma, nell’economia della label, l’anello mancante è possibile, e si sostanzia in Vezdekhod (sorta di omaggio al tank russo

omonimo), firmato da Casas stesso con i Prurient. Lato video, lande esotiche – a colori – a bordo del carro armato. Lato audio, basta dire Prurient, per

sentire la sordità che si avvicina. Anche in questo caso, l’estrema coesione

è l’obiettivo percepito.

Il concetto è chiaro: Von raccoglie un mondo di altissima qualità, e coordinate molto precise, sottolineature nette del nostro tempo e del gusto che

esso promuove. Von è un esperimento ma anche un packaging minimale e

raffinato, una selezione scolpita dal pieno fino a raggiungere forme essenziali. Rispetto a Second Sleep, Boring Machines ecc, la Von è già un’etichetta

di seconda generazione, che raccoglie i frutti e la cultura delle esperienze

precedenti. È l’archivio visivo e musicale di uno spazio-tempo, di un tessuto

locale (veneto, italiano) e internazionale che si propone, forse più delle etichette che l’hanno preceduta, come marchio a garanzia di qualità.

Sarebbe interessante sapere se della Von è prevista già la fine, un numero di pubblicazioni predefinito dalla sua apertura. Siamo infatti convinti

che l’etichetta sia – anche - il “lavoro” di Vascellari come artista. Nico non è

solo abilissimo networker che raccoglie il meglio dell’unione di due mondi

(quello dell’arte contemporanea performativa e quello della musica di sottobosco, che veleggia tra hc, noise ed elettroacustica), ma anche traghettatore imprescindibile, caronte del noise in galleria e viceversa. Guardando

le produzioni Von una accanto all’altra su un tavolo, ci appare chiaro il loro

statuto di “opera” contemporanea che sancisce quell’unione, quello sdoganamento reciproco. Von Archives è poi, più tradizionalmente dentro al

mondo della musica, un’esperienza che sappiamo avere la facoltà di diventare un “cofanetto” di culto, un organismo di release coese che parlano e

parleranno in modo quasi documentaristico della fine degli ’00 e dell’inizio

dei Dieci del Duemila. Personale e “penetrante” come una warburghiana.

32

33

Recensioni

— cd&lp

highlight

AA. VV./AGF/Ellen Allien/Sascha Funke/

Vladislav Delay/Telefon Tel Aviv/Paul

Kalkbrenner/We Love - Werkschau (BPitch

Control, Gennaio 2011)

Genere: House, techno

In dodici anni di pubblicazioni la Bpitch Control di Ellen

Allien ha spaziato in moltissimi campi dell’elettronica

90/00. Lo ha fatto senza porsi limitazioni tra dance e

salotto, idm, electro e formato canzone. Su tutto pare

dominare uno sguardo art techno, di musica come abbigliamento sonoro e tech-fashion tra minimal e groove asciutti. Poche sorprese: se la label ruota attorno

alla dj, musicista, stilista e producer, l’etichetta fornisce

l’export, assieme alla Kompakt, del suono berlinese di

qualità.

Oltre a Ellen (il taglio deep old school di The Kiss), in

Werkschau troviamo campioncini indietronici (Telefon Tel Aviv, the sky is black con Robin Guthrie) e persino dubstep (Marc Broom, Refund), alcuni nuove leve

come i nostrani We Love, la cui techno elfica è piaciuta

molto (Harmony Of The Spheres), Coma con feat Dillon

(la fiabesca track in odor di Cocorosie Aiming For Destruction) e Zander VT (classic jazz house Gotta Look Up

to Get Down), oltre naturalmente agli immancabili Agf

/ Delay (ambient techno in field recording vari, Most

Beautiful Kill), Sascha Funke (la scura soundtracky Hiddensee) e il blasonato Paul Kalkbrenner (il quadretto

narrativo Plätscher).

La qualità media è indiscutibilmente buona e all’assenza di picchi si compensa con fare uber cool che regge

il tempo.

(6.8/10)

Edoardo Bridda

AA. VV./Wolf + Lamb/Soul Clap - Dj Kicks

(!K7, Marzo 2011)

Genere: house

I Soul Clap (Eli Goldstein e Charles Levine) fanno bisboccia con i Wolf + Lamb (Gadi Mizrahi e Zev Eisenberg) nel settembre del 2008 a Brooklyn. Location: ovviamente il club Marcy Hotel dove i W+L sono di casa.

I bostoniani si trovano a loro agio nelle atmosfere soul

dell’house newyorchese e lasciano un nastro di edit in

34

mano a Gadi e Zev, che iniziano a macinarsi i rispettivi

cervelli.

La liaison dangereuse si fa più concreta quando la !K7 li

vuole unire per uno storico DJ Kicks. Ovviamente visto

che di Wolf + Lamb c’è pure un’etichetta, perché non

puntare proprio su quei suoni che oggi stanno spopolando? E allora ci si va di anima e di chichness downtempo. I nomi sono quelli di cui in questi giorni si sta

celebrando il boom: Nicholas Jaar, Deniz Kurtel, Slow

Hands, Greg Paulus dei No Regular Play (per la scuderia

Marcy), Voices Of Black e altri gentleman dell’ambient

house a bpm molto poco tirati. Una cosa che sembra

provenire direttamente dal ricordo newyorchese dei

grandi Metro Area, mescolando le origini di club storici che puntavano su una nozione di community, più

che di stardom (e qui non può che venire in mente il

Loft mancusiano). In più (per la parte bostoniana) non

mancano i personaggi: Tanner Ross, SECT, Eli Gold (il

debutto di Goldstein da solo), Lee Curtiss e Benoit &

Sergio.

Una selecta che ci fa conoscere un nuovo modo di fare

house, quasi un ritorno alle avventure F-Comm dei Novanta francesi o alla cometa St Germain. Il tutto traslato

di vent’anni nel futuro, con il cuore che batte sempre e

solo ambience Big Apple. Ascoltatelo, ballatelo, bevetelo. Uno dei primi mix dell’anno.

(7.3/10)

Arnaud Fleurent-Didier - La reproduction (Sony BMG Music Entertainment,

Gennaio 2010)

Genere: pop, french

La reproduction nasce dall’idea di un infinito possibile ripetere, ricreare e riprodurre nel mondo contemporaneo: riproduzione sessuale, ideologica, meccanica e non naturale. Un riprodursi che consuma,

allontana i significati e il valore delle cose.

Composto interamente in un piccolo scantinato a Place de Clichy, Parigi, il secondo album solista del talentuoso Arnaud Fleurent-Didier, ne traduce perfettamente il concept attraverso una commistione di generi,

riferimenti e sguardi, dal pop al punk, dall’elettropop alla classica, passando

attraverso le variazioni su Marilou tanto care a Serge Gainsbourg.

E’ un concept importante e lo si comprende subito, a partire dalla copertina con un Didier/Nanni Moretti in una delle scene più emblematiche del

film Bianca quella in cui il protagonista osserva l’amore riprodotto in ogni

angolo della spiaggia; stiamo parlando,a tutti gli effetti, di un lavoro dai

forti riferimenti cinematografici, dalla ritrattistica raffinata - un giovane

uomo nella Parigi di oggi, che si muove tra una vita amorosa dissoluta e

ancora non disillusa e considerazioni acute sull’educazione culturale e politica ricevuta dalla famiglia (French culture, Mémé 68).

Riflessioni amare quelle di Didier, musicate con riferimenti nostrani (Morricone, Battisti) senza dimenticare certi barocchismi francofoni come le lezioni di Michel Polnareff (noto in tutto il mondo per la