1

Italia 1861/2011 – Ritratti dal Risorgimento

UN GIOBERTIANO PUGLIESE

CHE FECE L’ITALIA

Furono tanti i meridionali a sognare e a volere, nonostante tutto, l’Unità d’Italia durante il

Risorgimento. Di quasi tutti si è perso il ricordo. Ma nessun oblio è definitivo: da questo numero

«Storia in Rete» inizia una serie di articoli che contribuiranno a definire un ritratto autentico di

quella che è stata l’esperienza risorgimentale. Saranno gli uomini a parlare e a presentarsi

nuovamente sul palcoscenico della Storia per riprendersi posti e meriti che difficilmente i vari

comitati celebrativi sapranno restituire loro. Cominciamo con Giuseppe Massari. Un pugliese,

cattolico e liberale innamorato dell’Italia da ben prima che fosse unita…

di Aldo A. Mola

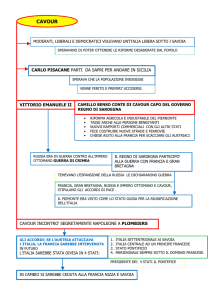

L’impostazione del 150° anniversario della nascita del Regno d’Italia continua a suscitare profonde

perplessità. Manca un anno alla data fatidica e tutto rimane in alto mare. Tutto lascia intravedere

che il 2011 risulterà un’occasione mancata, con risultati anche più poveri di quelli raccolti nel

bicentenario della nascita di Garibaldi, del centenario della morte di Carducci e in altre analoghe

ricorrenze affidate a comitati nazionali e ad amministrazioni locali dai mille altri impegni.

Preoccupa soprattutto la mancanza di un disegno culturale maturo, rispondente ai fatti da proporre

all’attenzione e alla memoria. L’attenzione si è ora concentrata sul doppio anniversario di Camillo

Cavour (1810-1861): bicentenario della nascita, centocinquantesimo della morte. Ai margini

dell’attenzione rimane il vero gigante del Risorgimento: Vincenzo Gioberti. Poiché era un prete,

liberale, cospiratore, anche un po’ birichino, in questa Italia “laica” non se lo fila nessuno. Eppure

fu Gioberti a gettare le basi della conciliazione tra cattolici e Risorgimento, a proclamare ai quattro

venti che il papato non era necessariamente reazionario e che la fede e la democrazia, il sacerdozio

e la militanza “per la patria e per il re” non erano incompatibili.

La grandezza di Gioberti (Torino, 5 aprile 1801- Bruxelles, 26 ottobre 1852) si riflette in quella dei

suoi seguaci. Fare i conti con Gioberti significa ammettere che il Risorgimento non nacque affatto

né laicista né anticlericale, non fu geneticamente giacobino, rivoluzionario, repubblicano o

mazziniano, come troppe volte è stato scritto e si vien ripetendo da tanti pulpiti accademici.

Attraverso Gioberti si riscoprono Cesare Balbo, Gabrio Casati, Silvio Pellico e il lungo elenco di

cattolici che lavorarono per far convergere il cristianesimo e i lumi, l’Italia perenne e quella Nuova

che si affacciava alla ribalta. Significa anche confrontarsi con gli ordini religiosi che a metà

Ottocento formarono un paio di generazioni di patrioti. Fu il caso dei Padri Scolopi (cioè insegnanti

delle Scuole Pie, o Calasanziani) i quali ebbero per allievi Carducci e Pascoli, i massoni Pietro

Sbarbaro, Anton Giulio Barrili, e Giuseppe Cesare Abba, garibaldino, e, di passaggio, il Goffredo

Mameli che dallo scolopio Padre Atanasio Canata ap-prese il Canto Nazionale per convenzione e

comodità oggi detto “di Mameli” (sempre in attesa di divenire per legge “inno dello Stato”).

Torneremo sul tema, che merita un’ampia trattazione, atta a condurre alle vere origini del

Risorgimento e del suo successo: basterà qui aggiungere che senza i giobertiani, il regno sarebbe

crollato sotto il peso del conflitto tra garibaldini e mazziniani, tra mazziniani e sabaudisti, tra

italocentrici ed esterofili.

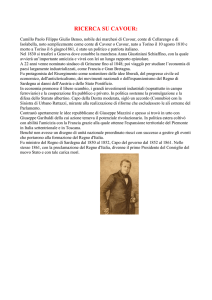

Lo prova il caso di Giuseppe Massari, il grande meridionale che si batté per l’Unità nazionale. Va

infatti ripetuto che l’unificazione italiana si deve ad alcuni uomini del Mezzogiorno non meno che

ai giustamente celebrati Vittorio Emanuele II, Camillo Cavour e Giuseppe Garibaldi. Senza la

2

Società Nazionale il Gran Conte si sarebbe fermato poco a sud del Po, come del resto era nei piani

da lui concordati con Napoleone III a Plombières (luglio 1858). I registi della rete cospirativa

furono il veneziano Daniele Manin, il milanese Giorgio Pallavicino Trivulzio e l’infaticabile

factotum, il messinese Giuseppe La Farina, che Cavour soleva ricevere da un ingresso secondario

alle cinque di mattina. Se il siciliano Francesco Crispi non si fosse fatto telegrafare che,

contrariamente al vero, gl’insorti liberali in Sicilia stavano vincendo, il 5 maggio 1860 Garibaldi

non sarebbe affatto salpato da Quarto. Niente “spedizione dei Mille”. Niente unità d’Italia. La

nascita del regno d’Italia corse sul filo dell’azzardo: che non è un gioco, ma un’arte; e richiede

secoli di apprendistato. Solo dopo lunga preparazione si mette a segno il colpo da maestro. La

semplificazione didattica ridusse il labirintico percorso dell’Italia verso l’unità all’iniziativa di

una manciata di primi attori. Così essa generò il semplicismo che conduce a gridare al “miracolo”

e svuota il processo storico della sua autenticità. Per comprendere la moralità dell’unificazione

nazionale occorre recuperarne la complessità e spostare i fari su figure collocate dalla manualistica

in seconda o terza fila o addirittura cancellate dalla memoria, anche se furono protagonisti di valore

assoluto. Alcune di esse, e di primissimo piano, furono pugliesi. A conferma basta scorrere il

repertorio dei deputati eletti alla Camera nazionale il 25 gennaio 1861, la prima del Regno d’Italia,

la IX del Parlamento istituito dallo Statuto promulgato il 4 marzo 1848 da Carlo Alberto nel Regno

di Sardegna. E’ il caso di Giuseppe Libertini, Cesare Braico, Giacomo Lacaita, Bonaventura

Mazzarella, Camillo Caracciolo di Bella, Luigi Minervini, Giovanni Vacca, Luigi Zuppetta...

ciascuno dei quali merita una biografia aggiornata. Accanto a esponenti del liberalismo non esente

da inflessioni anticlericali non mancarono gli ecclesiastici: l’arciprete Antonio Miele, eletto a

Lacedonia, e don Flaminio Valenti, deputato dal collegio di Monopoli: a conferma della coralità

dell’approdo all’unità nazionale.

Tra i molti, Giuseppe Massari merita di essere collocato a fianco degli artefici supremi

dell’unificazione nazionale. Senza di lui Risorgimento e avvento dell’unità si sarebbero ridotti a

prassi burocratica. Da meridionale ci mise invece una filosofia della storia elaborata nel corso di un

trentennio. Formato alla scuola dell’abate Monticelli nel seminario di Avellino, forse aderente alla

“Giovane Italia” di Benedetto Musolino, Luigi Settembrini e Nicola Nisco, a diciassette anni

Massari venne mandato in Francia dal padre, che intese sottrarlo alle pericolose tentazioni del

settarismo politico quando queste comportavano il patibolo. Vi entrò in dimestichezza con il

generale Guglielmo Pepe, l’uomo del moto liberal-costituzionale del 1820-21. Di amicizia in

amicizia entrò in corrispondenza con l’abate Vincenzo Gioberti, prima che questi pubblicasse il

“Primato” e le altre opere, prolisse e decisive per la legittimazione dell’idea d’Italia. Gioberti

riprese il cammino là dove erano giunti i napoletani Vincenzo Cuoco, autore del “Platone in Italia”,

e Pietro Colletta, il generale e storico che vegliò sui giorni dolenti di Giacomo Leopardi. Da Parigi

passato a Torino, Massari pubblicò quanto Gioberti dall’estero aveva difficoltà a farvi giungere.

Fallito un viaggio a Milano (la polizia asburgica era allenata a fiutare il nemico), nel 1846, quando

ancora il regno di Sardegna non poteva scoprire troppo il gioco, Massari assunse la direzione del

“Mondo Illustrato”, un faro per l’aristocrazia liberale e la borghesia delle professioni. Insegnò a

pensare in europeo, e non solo.

Il 15 aprile 1848 Massari fu eletto a Bari deputato all’Assemblea del regno delle Due Sicilie. Erano

settimane di grazia durante le quali Ferdinando II di Borbone concesse la Costituzione, inviò

un’armata a sostegno del Regno di Sardegna contro l’Impero asburgico e l’Italia era percorsa da

entusiasmi. Egli le visse a Milano, ove incontrò Gioberti, che accompagnò in una lunga

peregrinazione nell’Italia centrale. Ne condivise senza riserve il progetto di Federazione italiana.

Non era l’Italia indipendente, libera e una vagheggiata da Mazzini, ma molto più di quanto

all’epoca si proponessero Cavour e la cerchia del “Risorgimento”. Massari partecipò all’apertura

dell’Assemblea napoletana (30 giugno 1848) e a suoi accesi dibattiti. Nuovamente a Napoli nel

febbraio 1849, vigilia della seconda tragica fase della guerra austro-piemontese chiusa con la

3

sconfitta di Novara, scampò di misura all’arresto dei liberali meridionali, scattati a fine aprile 1849

quando Ferdinando II ebbe la certezza di poter arretrare a piacere le lancette della storia. Con la

tempestività di chi sapeva unire giudizio storico e proposta politica, pubblicò sul tamburo “I casi di

Napoli dal principio del 1848 al novembre 1849”, denuncia veridica del carattere intrinsecamente e

irrimediabilmente reazionario della monarchia borbonica. Due anni dopo tradusse l’opera destinata

a far da spartiacque: “Il signor Gladstone e il governo napoletano”, sintetizzato con la celebre

formula che bollò il governo borbonico come “negazione di Dio”. Cavour, che non aveva mai

nutrito simpatia per Gioberti e i giobertiani, colse la generosità di quel meridionale che rivendicava

la figura di Carlo Alberto e confermava che le fortune degli italiani erano riposte nell’iniziativa di

Casa Savoia. La vendetta borbonica non tardò. Nel 1852 la Gran Corte di Napoli lo condannò al

patibolo, pena commutata in venticinque anni di carcere duro, per il ruolo svolto nella camera dei

deputati. Nel 1856 Cavour affidò a Massari la direzione della “Gazzetta Ufficiale” del Regno di

Sardegna, che faceva da timone per l’ “opinione nazionale”, di concerto con la Società Nazionale

orchestrata dal siciliano Giuseppe La Farina.

L’annessione del regno delle Due Sicilie alla corona di Vittorio Emanuele II di Savoia, “re

costituzionale”, fu un trauma. Segnò la debellatio di uno Stato, ma non comportò l’avvento di uno

Stato nuovo. La consacrazione della monarchia unitaria venne celebrata da politici formati nello

studio della filosofia della storia. La loro impresa era più impegnativa delle vittorie dei

garibaldini al sud e dei piemontesi contro i papalini. Essi insegnarono che l’Italia non nasceva

dalla conquista militare o da intrighi diplomatici completi di imprese d’alcova ma da una storia

millenaria. Su quella trincea operò Giuseppe Massari, fedele a Cavour e alla monarchia e mai

dimentico del suo maestro Gioberti. Il 25 gennaio 1861 gli elettori di Bari lo vollero deputato.

Massari era ormai tra i massimi esponenti della Destra storica: apprezzato segretario delle Camera,

custode delle memorie del Risorgimento e autore di opere documentate e di alto sentire, dalla

Sinistra anticlericale era però considerato l’uomo da abbattere. Nel gennaio 1877 rimase

soccombente nel collegio di Bari, ancora in ballottaggio, a vantaggio di Giovanni Diana. Vi fu

rieletto un’ultima volta il 23 maggio 1880, ma optò per il collegio di Spoleto. Il seggio rimasto

vacante venne conquistato dal generale Bernardino Milon, ministro della Guerra, siciliano.

Tra le sue opere rimangono memorabili i “Ricordi biografici del conte di Cavour”, “La vita e il

regno di Vittorio Emanuele II” e un generoso profilo di Alfonso La Marmora. Massari le scrisse

intingendo il pennino nel calamaio del rimpianto di ciò che poteva essere e non fu. Gioberti era

morto quando le piaghe della sconfitta del regno di Sardegna erano ancora aperte. Lo seguirono

oltretomba tanti cattolici liberali e liberali cattolici. Cesare Balbo e Silvio Pellico e un centinaio di

“moderati” scomparsi nel quinquennio tra il 1854 e il 1859: una perdita irreparabile per l’Italia

nascente. Malgrado tutto, quando Massari morì (a Roma il 13 marzo 1884) gran parte del disegno

cui s’era votato settant’anni prima nel seminario di Avellino era giunta a compimento: il diritto di

voto era stato esteso a tre milioni di maschi adulti, era in corso di pubblicazione l’inchiesta sulle

condizioni delle classi agrarie, con la Triplice Alleanza l’Italia aveva aggiunto un bastione

diplomatico sul debolissimo confine con l’Impero d’Austria-Ungheria e contava sull’amicizia

schietta della Germania, mentre la Gran Bretagna ne chiedeva il concorso Oltremare. L’Italia

sognata da Massari non era solo un castello di leggi e decreti, di pratiche amministrative e di non

sempre facili rapporti fra istituzioni e cittadini. Dall’indomani dell’unificazione Massari aveva

guardato oltre l’approdo politico-militare, le annessioni, i plebisciti. Affrontò la questione

meridionale. Esortò a giocare la carta del decentramento, delle autonomie locali, del rispetto delle

tradizioni, contro la scorciatoia dello Stato centralistico, venato di giacobinismo. Avvertì per tempo

che il diffuso malcontento serpeggiante nel Mezzogiorno si sarebbe rovesciato contro il nuovo

ordine ancor più di quanto aveva potuto fare contro i Borbone. Espose alla Camera le sue

appassionate ricerche nella relazione su “Il brigantaggio e le province meridionali”.

4

In un’Italia che si stava lacerando (Aspromonte, Mentana, la tassa sulla macinazione delle farine, un

anticlericalismo d’importazione quale paravento per far cassa con la statizzazione e la vendita dei

beni ecclesiastici...) il 9 giugno 1866 Massari parlò alto e solenne alla Camera per chiedere “a nome

delle lettere, a nome della civiltà, a nome dell’Italia” di rispettare almeno l’Abbazia di

Montecassino. La Terza Italia era liberale perché colta: assecondò il monito di Massari. La sua

straordinaria personalità è consegnata alle pagine del suo “Diario delle cento voci”, una formula di

Adolfo Omodeo. La storia è successione di punti nei quali una sola tra le infinite possibilità diviene

realtà. Non è una linea, men che meno retta o addirittura ascensionale. Sono tanti puntini. Da

recuperare con pazienza...

Aldo A. Mola