LA FORZA

Rielaborazione

dagli appunti delle lezioni tenute a Modena il 5 e

6 luglio 2007 dalla prof

prof. Michelini

integrate con analisi di alcuni testi scolastici delle

scuole

l secondarie

d i di primo

i

grado

d

Università degli studi di Udine

Master Universitario di II livello in didattica delle scienze

Per insegnanti della scuola media, elementare e biennio della

secondaria

Mariani Cristina

1

Cosa significa forza?

Come va introdotto il concetto di

forza?

2

PREMESSA

risultati di ricerche nel campo delle rappresentazioni

mentali

difficoltà connesse alla

comprensione

del concetto fisico di forza

3

•

nel linguaggio comune la parola forza è spesso utilizzata come

sinonimo di p

potenza o energia

g eq

questo viene q

quasi interamente

trasferito nel concetto fisico di forza.

•

1.

gli studenti possiedono due diversi concetti di forza:

la forza come una sorta di proprietà intrinseca del corpo (detta

"potenza motrice" o "forza intrinseca") che tiene il corpo in

movimento e che è stata comunicata al corpo dall'agente che lo

ha messo in moto;

il concetto di "forza

forza attiva

attiva",, che viene attribuita solo a certi

oggetti attivi (es. "gli esseri viventi") ed ipotizzata agire solo

attraverso il contatto diretto. Il suo effetto è quello di mettere in

moto i corpi

corpi.

2.

errore

la forza concepita come una proprietà che il corpo ha

ricevuto da qualcuno o che il corpo a sua volta è capace di

trasferire.

4

•

Per quanto

P

t riguarda

i

d il ttermine

i interazione,

i t

i

esso è molto

lt spesso

considerato sinonimo di “conflitto” :

errore

lla iinterazione

t

i

come una "l

"lotta

tt tra

t forze

f

opposte"

t " con la

l

vittoria del più forte: il più potente esercita più forza (ed il

termine più potente è inteso nel senso di "più

più grosso"

grosso , con

"massa maggiore", o "più forte fisicamente")

5

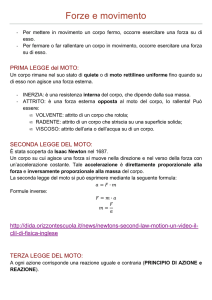

In aula la forza viene generalmente introdotta con

approccio di tipo Newtoniano

Ne deriva che a forza è considerata responsabile del

cambiamento di moto del sistema, come

qualcosa che esiste in sé e che si identifica

nell’agire

e ag e pe

per p

produrre

odu e qua

qualcosa:

cosa

forza = causa di un cambiamento (deformazione/

cambio di moto)

moto).

errori

PROBLEMA:

1. non chiarisce che ha senso parlare di forza solo in

associazione al sistema cui mi riferisco

2. Non chiarisce che la forza non esiste in sé

6

• E’ importante chiarire che ciò che esiste

è l’interazione tra due sistemi e la

forza viene introdotta come descrittore

di interazioni (* modello).

• La forza non esiste in “assoluto”

assoluto in un

sistema ma è introdotta quando si

tolgono uno degli elementi che fanno

parte del sistema.

p

7

LIMITI dei consueti approcci didattici

1.

introdurre la forza legata solo allo sforzo muscolare

esistenza della forza in sè

sè, confusione tra forza e energia

2.

definita solo operativamente

llegano lla grandezza

d

fifisica

i "f

"forza"" a ciò

iò che

h lla fforza fa

f e non rispondono

i

d

alla domanda su che cosa la forza è. (modello)

2.

definita solo in termini statici

e’ pericoloso impostare un percorso basato

sulla condizione di arrivo,, sulla statica e

l’equilibrio perché i nostri sensi ci

permettono di sentire e cogliere i

cambiamenti. Meglio considerare i

processi, ai quali ci avvicinano ai nostri

sensi.

I lavori virtuali ci permettono di affrontare

lo studio dei cambiamenti

Scienze

Bo-Cabona

Ed. Paravia 2006

8

L' approccio didattico corretto cerca di introdurre il concetto di forza

focalizzando i seguenti aspetti che si ritengono fondamentali per la sua

comprensione:

•nella realtà non esistono forze, esistono solo corpi

che interagiscono;

• il vettore forza è la rappresentazione fisica (il

modello) della interazione;

• le forze non esistono isolatamente ma a coppie

perché sono almeno due i corpi che interagiscono

9

Da questo titolo sembra che le

forze abbiano una esistenza

autonoma e indipendente dalla

i

interazione.

i

Si rimanda

i

d all

nodo concettuale

sulla “ esistenza”

della forza

Linea scienza

Leopardi Griboldi

Garzanti scuola Ed. 2008

10

E’ utile

partire

dalla osservazione

di situazioni,

Parte

da osservazione

di situazioni

avendo cura pperò di chiarire che la distinzione tra

formulazione delle ipotesi ,

analisi, confronto,conclusioni

11

Forza ? Energia?

12

Oro blu

scienze e risorse per un

mondo sostenibile

Ed La scuola

Ed.

scuola-2008

2008

Randazzo, Arzuffi, Stroppa

“Sergenti di forze”

Sforzo= finta forza e

“vere “forze

13

Esempio

per introdurre correttamente il concetto di forza

• COME chiarire che la forza non esiste in “assoluto”

assoluto in un

sistema ma è introdotta quando si toglie uno degli elementi che

fanno parte del sistema.

• (* terzo principio è quello che dà il concetto di interazione)

1. situazione:”uno bambino spinge un altro” – spunto per far capire che

qualcuno fa qualcosa su qualcun altro

altro.

2. se togliamo dal sistema “chi fa”, introduciamo la forza per dar ragione

di chi si muove.

• (altri esempi con magneti/monete tenendoli

alternativamente/sostituire il bambino che spinge/subisce )

• Obiettivo: far distinguere ai ragazzi ciò che è fenomenico

da ciò che noi introduciamo

Nodo concettuale : reciprocità della interazione 14

* terzo principio è quello che dà il concetto di

interazione

• A volte

viene

lasciato

i li it il

implicito

concetto di

interazione

15

Passo successivo

Dopo aver capito che si tratta di una interazione

sorge il bisogno cognitivo di chiarire cosa fa

(definizione operativa)

•

•

•

•

Intensione della forza:

quanto è forte (intensità)

direzione

verso

la freccia si presta bene per rappresentare

l’intensione della forza e successivamente lo

definisco come vettore

•

•

•

Esempi:

dito che schiaccia braccio, pallina,.spugna,…

deformo

Schiaccio laterale

spingo

metto in moto

(spinta/continuo; distinguere tra mettere in moto e tenere in moto)

•

16

Osservatorio di scienze

Antonelli,

lli Borgioli,

i li Von Borries

i

Le Monnier 2006

Non dice

cosa è

P /f

Peso/forza

Vettore non è

i

introdotto

d

per

RAPPRESENTARE

17

Definizione del concetto di forza

Di solito i libri di testo introducono il concetto di forza in uno dei modi

seguenti: SOLO OPERATIVA (non dice cosa è ma dice cosa fa)

1. La

1

L fforza è lla causa d

della

ll deformazione

d f

i

di un corpo (insufficiente

(i

ffi i

per lla

dinamica, casi particolari=effetto finale)

2. La forza è la causa del cambiamento della velocità di un corpo (è

conforme alle leggi della dinamica)

3. La forza è la causa di entrambi gli effetti sopra esposti.

“Come inserire allora le deformazioni nel quadro più generale? Di fatto le

deformazioni sono sempre accompagnate da movimento (cambiano le

distanze intermolecolari all'interno

all interno del corpo deformato: il modello di solido

come reticolato tridimensionale di palline unite da molle e’ e contiene in se’

tutti gli elementi essenziali per comprendere perche’ i corpi resistono sia alla

trazione che alla compressione ("prendete

( prendete in mano una matita: cercate di

tirarla, cercate di comprimerla; cosa sentite?..."). Il modello, seppure intuitivo,

e’ insoddisfacente perche’ "spiega" l’elasticita` macroscopica con un semplice

t f i

trasferimento

t alla

ll di

dimensione

i

microscopica.

i

i

IIn seconda

d approssimazione

i

i

bisogna riferirsi al modello atomico e alle forze attrattive/repulsive tra cariche

18

elettriche. “

•

Cosa vuol dire cambiare lo stato di moto?

• Sit

Situazioni

i i da

d considerare:

id

se è ffermo e non ffaccio

i

niente cosa succede?; se si sta muovendo cosa lo

ferma?

ferma?….

arrivare a ipotizzare esistenza di

interazioni tra oggetti e superfici.

• Esempi su piano inclinato cambiando la massa per

capire che

e con piano +/

+/- inclinato per associare l’aumento della

pendenza del piano all’aumento dell’accelerazione

•

NEI TESTI DA ME ANALIZZATI NON HO TROVATO NESSUN

ESERCIZIO O SPIEGAZIONE FINALIZZATA AL CHIARIMENTO DI

QUESTO NODO CONCETTUALE)

19

•

Cosa vuol dire cambiare lo stato di moto?

• Situazioni da considerare: se un corpo

p è fermo e non

faccio niente cosa succede?; se si sta muovendo cosa lo

ferma?…

Guidare gli alunni ad ipotizzare

l’esistenza di

interazioni tra oggetti e superfici.

Esempi su piano inclinato per associare

l’aumento della p

pendenza del p

piano

all’aumento dell’accelerazione

N d concettuale:

Nodo

tt l riconoscere

i

tra

t cosa/chi

/ hi vii è

interazione

20

Linea scienza

Scienza

blockLeopardi –

Gariboldi

Ed Garzanti scuola

2008

• Non sempre viene chiarito ai

ragazzii che:

h

• Nelle varie situazioni l’ interazione

con la

l tterra è lla stessa,

t

ciò

iò che

h

cambia è l’inclinazione con il piano

• Cambiando inclinazione cambia

l’accelerazione e quindi cambia

l’interazione che il corpo

p ha con il

piano

• Nel caso di piano orizzontale le

interazioni si compensano

• Nella situazione di piano verticale

si ha la massima accelerazione,

quindi massima interazione con la

terra e minima col piano

21

l accelerazione

la

l

i

di velocità

l ità di caduta

d t NON dipende

di

d

dalla massa (nodo concettuale 2)

F=ma

mg-kv= ma

ma=mg-kv

a=g-kv/m

senza attrito

tt it ma=mg

a=g

L’esperienza quotidiana ci fa

pensare che gli oggetti

pesanti cadono prima

rispetto a quelli più leggeri.

Ma ciò è solo dovuto

all’attrito con l’aria.

Si possono proporre esperimenti su piano inclinato

cambiando la massa

e con piano

i

+/+/ inclinato

i li t per associare

i

l’aumento

l’

t

della pendenza del piano all’aumento

dell’accelerazione

22

non confondere la traiettoria con la posizione

nel tempo

L’utilizzo di sensori di posizione e di moto in cinematica

aiuta a superare tali nodi concettuali stabilendo ad esempio

una relazione

l i

diretta

di

tre il grafico

fi e la

l traiettoria

i

i o tra

grafico ed il verso delle forze

La velocità che si allontana dalla posizione è

di segno positiva

23

ATTRITO

Non possiamo negare l’osservabile

riconoscere l’attrito come interazione tra corpo che

si muove e piano su cui si muove.

• NON NEGARE ai bambini che se trascino un corpo su un

piano si muove di velocità costante

piano,

costante, ma chiarire che “ quel

tirare” mantiene la velocità costante perché compensa l’attrito..

• Come far capire che una forza sola mette in moto un corpo, se

è libero di muoversi non si ferma, se si ferma è perché c’è

attrito?

Utilizzando piani più o meno ruvidi

ruvidi, con corpo al quale fornisco

spinta iniziale uguale.

24

ATTRITO

Non possiamo negare l’osservabile

• Pertanto il moto rettilineo uniforme è una particolare

condizione che corrisponde all’equilibrio dinamico e in cui le

forze si bilanciano. In altri termini è l’esistenza di un sistema

in cui se non faccio niente non esiste variazione del moto.

• Far comprendere la differenza tra attrito statico e dinamico

g

inclinata a cui via via

con scatola di fiammiferi su righello

tolgo fiammiferi per alleggerirla… da questo esperimento si

evidenziano alcuni parametri e che l’angolo di inclinazione

misura le forze di attrito

attrito.((“A

A quale angolo di inclinazione

parte?” )

25

Nodi sull

sull’attrito

attrito

• L’attrito

L attrito è una forza ?

• La forza di attrito si oppone sempre al moto ?

• Per mantenere un corpo in moto a velocità costante

in presenza di attrito si deve esercitare una forza

maggiore

gg

di quella

q

di attrito ?

• La forza d’attrito dipende necessariamente dal peso?

26

introdurre attriti cercando di chiarire

perché si ferma (interazione anche tra

oggetto e superficie)

• Moto rettilineo uniforme come

particolare

ti l

condizione

di i

che

h corrisponde

i

d

all’equilibrio dinamico in cui le forze si

bilanciano (1° principio vale quando ho

q

)

forze in equilibrio)

•

27

Oro blu

28

Le scienze per te

Mondadori

29

Scienze

Ed. Paravia

Linea

scienza

30

il concetto

tt di peso come fforza di

attrazione da parte della Terra

• E’ opportuno rimandare una descrizione più specifica

della forza gravitazionale e concentrare

concentrare, allo stato

attuale, l’attenzione degli studenti sulla necessità

della presenza di almeno due corpi perché si possa

parlare

l

di fforza gravitazionale.

it i

l

• molti studenti pensano:

• alla forza peso come ad una proprietà caratteristica

dei corpi (come il colore la durezza od altro) e di

conseguenza bisogna puntualizzare che essa è

dovuta alla interazione con un altro corpo (la Terra). Il

passo successivo, e cioè che il corpo esercita a sua

volta una forza di attrazione sulla Terra

31

Non c’è nessun accenno

alla reciprocità

non basta lasciar cadere un corpo per concludere che il corpo e

la Terra interagiscono: ll’origine

origine dell’idea

dell idea di interazione

gravitazionale è radicata nell’astronomia: fu dalla Luna, non dalla

mela, che Newton partì quando la elaborò.

è molto difficile studiare sull’interazione g

gravitazionale in modo

convincente in un laboratorio scolastico, conviene utilizzare il

concetto che se c’è forza c’è interazione (acquisito con l’aiuto

delle interazioni elettromagnetiche) per costruire una catena di

ragionamenti che,

che partendo dai sistemi astronomici (Terra

(Terra-Sole,

Sole

Terra-Luna,...) giunga per analogia e con continuità al quotidiano

(Terra - satellite artificiale,, Terra - studente, Terra moscerino...).

Subisce

e basta

32

Osservatorio

O

t i di

Scienze

Le Monnier

reciprocità

i

ià

33

Linea scienza

Leopardi

eopa d –Gariboldi

Ga bo d

Ed Garzanti scuola

2008

34

Linea scienza

Leopardi –Gariboldi

Ed Garzanti scuola

2008

35

Come misuro la forza?

Posso usare la deformazione per misurare?

• Iniziare sentendo che tirando una molla fa male il dito…. Poi

collegare forza a peso e forza muscolare.

• NODO: chiarire che nell’allungamento della molla, gli

allungamenti

g

sono p

proporzionali

p

alla reazione che esercita la

molla per tenere su i pesetti (meglio metterli in volume!)

• L’interazione è tra molla con la sua forza e pesetti con la terra.

• Importante abbinare esperimento con la molla in orizzontale in

cui schiaccio la molla e vedo la velocità iniziale (1 secondo) con

cui ritorna con attaccati i vari pesi. In questa ripresa riesco a

formalizzare cogliendo la relazione v/t . Si evidenzierà che la

ripresa della molla è proporzionale alla accelerazione e che

l’unico parametro in gioco è la massa F=ma

36

Alcune

cu e riflessioni

ess o emerse

e e se du

durante

a te l’analisi

a a s de

del pe

percorso

co so

GEIWEB

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

•

•

•

A1:Curve isteresi con elastico diventano spunto di riflessione per ricordare che esistono in natura i

processi non lineari(( in q

p

questo caso oltre ad allungamento

g

si ha deformazione dell’elastico

Ricordarsi del passaggio informale (esplorazione dei materiali) a formale

A2: NODO:far capire che la spinta di Archimede è una forza, introdurlo con la palla schiacciata in

acqua che viene su, e più è grossa (volume maggiore) , più viene su!

Aumentare pesi in volume uguali e porli in liquidi diversi

A3: prima tiro con dito nell’anello e fa male, poi metto molla, in questo modo capisco che andrò a

misurare quanto fa male e che metto il dinamometro al posto del dito

NODO: in generale studiare un esperimento per far vedere 1 cosa alla volta

A4: da oggetto sul tavolo chiedersi perché sta lì e riconoscere che c’è

c è equilibrio di forze e non che non

vi è niente (NODO) . Per capirlo farlo anche su spugna o materasso

A5: la sequenza più effige è piano orizzontale (macchina ferma, quanta è la forza che la tiene su?),

verticale(quanta è la forza?), inclinato (la macchina pesa meno? Chi la tiene su?) sperimento legando

due dinamometri per evidenziare che la reazione vincolare è perpendicolare al piano

A6: simulazioni servono per capire il modello

A7: baricentro: punto in cui passano tutte le forze che applico al corpo.

Focalizzare che posso sostituir e il punto con il suo baricentro nei moti di traslazione, mentre nei moti

rotatori devo considerare il corpo

corpo.

A8 equilibrio stabile: riconoscere l’equilibrio stabile e instabile

Qualunque spostamento dall’equilibrio o ritorna oscillando all’equilibrio o assume un altro stato o è

indifferente. Le condizioni di equilibrio sono ai minimi dell’energia potenziale (interdisciplinare con

biologia , enzimi

enzimi, e condizioni d’equilibrio)

d equilibrio)

37

per passare dal punto 1 al punto

2 alzo il baricentro, vado da un

livello di E pot. Ad un altro

alzando l’energia, cioè fornisco

energia

i per ttrovare un minimo

i i

più basso.Concetto di barriera di

potenziale

A9

A10

A11 momento= Pxbraccio; carrucola a rotella e mobile. Collegamento con leve in

biologia/la fisica nei contesti: in montagna

38

Ri

Ricapitolando

it l d

la forza va introdotta con le tre leggi della

meccanica,

ecca ca, p

preferibilmente

e e b e te pa

partendo

te do da

dalla

a te

terza.

a

39

Percorso didattico

Cosa vuol dire cadere?

(Sensori)

Come cadono?

• Lasciar cadere palla che

• Modello di Eddington

rimbalza e valutare cosa

• Ricercare COME e

perdo nell’impatto

QUANDO passano al

considerando il rapporto

riconoscimento del

hi/ho (la percentuale di

locale e del globale

altezza rispetto

p

aq

quella di

(disegni)

partenza e poi considerare

se perde sempre uguale

• Analizzare modelli di

rimbalzo o no (Ri=hi/hi-1)

(Ri=hi/hi-1).

analogia

l i

Capire che dipende dal

materiale.

Rifl i

Riflessione

sull processo

• Rimbalzo è pretesto per

di apprendimento

studiare la

(statica+dinamica)

caduta/interazione/risalita:

riconosco le tre fasi

40

J.K. Gilbert e C.J.Boulter Developing Models in Science Education

• un modello

d ll mentale

t l è una rappresentazione

i

cognitiva

ii

privata e personale (es. il modello mentale della Terra

neii bambini:b bi i Vosniadou

V i d 1994)

41

modello

• Nota bene: Cosa vuol dire costruire un

modello

d ll fisico?

fi i ?

• Esempi didattici in cui si parte dalla foto e si

costruisce sopra lucido ricalcato o

virtualmente delle schematizzazioni (esempio

con automobile e piano inclinato, esempio

con la pila e gli specchi con schematizzazioni

dei raggi riflessi,….)

42

Modello nelle scienze

(Developing models in science education

education- J.K. Gilbert 2000

A model may be defined as a representation of an

idea, object, event, process or system (Gilbert

( ilb

&

Boulter, 2000), as a representation of structure in a

system (Hestenes,

(

2006)) or as an intermediate

i

i

between a phenomenon and the scientific theory

d

describing

ibi it

i (Greca

(G

& Moreira,

i 2001).

2001)

Comune alle definizioni sembra essere che i modelli

sono descrizioni “semplificate”

p

sviluppate

pp

pper

analizzare i fenomeni (Niss, 2005).

43

•

•

La modellizzazione nell’insegnamento

Il ciclo di costruzione di un modello e' di fondamentale importanza

nel "fare scienza", e pertanto esso dovrebbe avere un ruolo

significativo anche nell'insegnamento.

Wells et al (1995),

"Gli studenti sono coinvolti attivamente nella comprensione

p

della

realà fisica attraverso la costruzione e l'uso di modelli scientifici per

descrivere, spiegare e controllare i fenomeni fisici. Il contenuto del

corso e'

e organizzato intorno ad un piccolo insieme di modelli-base

modelli base.

L'istruzione e' organizzata in cicli di modellizzazione che conducono

gli studenti in modo sistematico attraverso tutte le fasi dello sviluppo

del modello,

modello la sua valutazione e l'applicazione

l applicazione a situazioni

concrete; questo consente di sviluppare abilita' e approfondire gli

aspetti procedurali della conoscenza scientifica.”

44

Hesteness:

H

t

non facciamo

f i

uso esplicito

li it di strategie

t t i di modellizzazione

d lli

i

quando insegniamo: we teach models but not modeling

RARAMENTE GLI STUDENTI (/INS.) COMPRENDONO

CHE STANNO COSTRUENDO E USANDO MODELLI PER

SPIEGARE UN FENOMENO; INCONTRANO DELLE

RAPPRESENTAZIONI CHE DEVONO STUDIARE E

VENGONO PRESENTATE SENZA ALCUNA ESPLICITA

DISCUSSIONE DELLA LORO NATURA E

FUNZIONAMENTO IN QUANTO MODELLI

45