Acc. Sc. Torino

Atti Sc. Mor. 146 (2012)

FILOLOGIA, GLOTTOLOGIA,

STORIA LETTERARIA DEL MEDIO EVO E DELL’ETÀ MODERNA

Il racconto di viaggio e le estetiche del modernismo

Nota di LUIGI MARFÈ* presentata dal Socio nazionale FRANCO MARENCO

nell’adunanza del 7 febbraio 2012

e approvata nell’adunanza del 15 maggio 2012

Riassunto. La scrittura di viaggio è stata per secoli la fonte del «capitale mimetico» che ha definito l’immagine occidentale del mondo. Alla fine

del XIX secolo, tuttavia, questo modello enciclopedico entrò in crisi. Il

saggio esamina la poetica del viaggio di alcuni autori modernisti che

seppero, in quell’epoca, rinnovare la scrittura dei luoghi.

PAROLE CHIAVE: letteratura, modernismo, viaggio.

Abstract. Travel writing had been for centuries the source of the «mimetic capital» which shaped the Western image of the world. However,

at the end of the XIXth century, this encyclopaedic paradigm collapsed.

The essay describes the poetics of travel by some modernist authors that,

at that time, renewed the writing of places.

KEYWORDS: literature, modernism, travel.

Da ormai molti anni si discute, nell’ambito di tutte le scienze umane, della necessità di una spatial turn1, nella convinzione che per comprendere il

mondo contemporaneo occorra una solida competenza delle dinamiche territoriali dei fenomeni sociali, antropologici, culturali. In un momento in cui a

sua volta la geografia va aprendo i propri confini alle discipline umanistiche2, sono sempre più numerosi gli studi che invitano a ripensare le pratiche

del sapere sulla base di tale rinnovata consapevolezza: ecco allora, sul modello degli studi di geopolitica, che sono stati i primi a inaugurare questa

tendenza3, lo sviluppo della geofilosofia di Gilles Deleuze e Félix Guattari4,

*

Dottore di ricerca, Università di Torino; e-mail: [email protected]

Sul dibattito relativo a questi temi, cfr. ad esempio i recenti B. Warf and S. Arias (eds.), The

Spatial Turn: Interdisciplinary Perspectives, Routledge, London 2009; J. Döring und T.

Thielmann (hrsg.), Spatial Turn. Das Raumparadigma in den Kultur- und Sozialwissenschaften, Transcript, Bielefeld 2008; F. Sorrentino (a cura di), Il senso dello spazio. La

spatial turn nei metodi e nelle teorie letterarie, Armando, Roma 2010.

2

Cfr. in particolare E. Soja, Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical

Social Theory, London, Verso 1989, e più di recente J. Anderson, Understanding Cultural

Geography: Places and Traces, Routledge, London 2010.

3

Sulla geopolitica, cfr. P.P. Portinaro, Nel tramonto dell’Occidente: la geopolitica, in «Comunità», 184, 1982, pp. 1-42, e il recente M.G. Losano, La geopolitica del Novecento. Dai

grandi spazi delle dittature alla decolonizzazione, Mondadori, Milano 2011.

1

4 Luigi Marfè

della geopoetica di Kenneth White5, della geocritica di Bertrand Westphal6, e

di tutti gli altri manifesti che più recentemente hanno messo lo spazio, la

mobilità, il viaggio al centro del proprio discorso.

Osservando la storia eterogenea e multiforme delle scritture di viaggio, si

noterà come le radici di tale fiducia in una conoscenza da conquistare attraverso l’esperienza dello spazio siano antiche. Per secoli, infatti, tali scritture

sono state uno strumento retorico di condivisione dei saperi, l’arsenale discorsivo mediante cui la civiltà occidentale ha reso disponibile e circolante

quella che Walter Benjamin, nel suo noto saggio sul narratore, ha chiamato

la saggezza del lontano7. Fin dal tempo di Erodoto – il primo degli scrittori

itineranti europei, per via di quelle ostinate ricerche (historiai) in Oriente

con cui volle dare un’immagine dei popoli che negli stessi anni venivano

drammaticamente in contatto con il suo8 – raccontare il viaggio è stato un

modo di catalogare la realtà e le sue meraviglie.

L’esperienza viene da lontano, spiegava Benjamin, e dunque i narratori

più antichi sono stati quei primi viaggiatori che, al ritorno a casa, hanno deciso di raccontare quello che avevano visto durante i loro itinerari9. Narrare

il viaggio rappresenta da sempre il tentativo dell’uomo di risolvere in discorso la differenza – geografica, linguistica, culturale – della distanza, e quindi

di renderla comprensibile e condivisibile, dandole natura verbale. Un tentativo che accomuna i classici della grande letteratura di viaggio – i libri di Polo, Colombo, Cook, Darwin – alle migliaia di testimonianze di pellegrini,

mercanti, esploratori e naturalisti che tra il XII e il XIX secolo sono venute

formando l’immagine europea del mondo, offrendo un intero universo di notizie e osservazioni, che la loro scrittura – spesso tecnica, spesso priva di intenti dichiaratamente letterari – ha redatto sulla base di una banda di codici

epistemologici tanto ampia da esaurire pressoché ogni campo del sapere10.

4

G. Deleuze et F. Guattari, Géophilosophie, in Qu’est-ce que la philosophie?, Paris, Minuit

1991 (tr. it. di A. De Lorenzis, Geofilosofia, in Geofilosofia. Il progetto nomade e la geografia dei saperi, Mimesis, Milano 1993, pp. 11-33).

5

K. White, L’Esprit nomade, Grasset, Paris 1987.

6

B. Westphal, La Géocritique. Réel, Fiction, Espace, Paris, Minuit 2007 (tr. it. di M. Guglielmi, La geocritica. Reale, finzione, spazio, Armando, Roma 2009).

7

Cfr. W. Benjamin, Der Erzähler. Betrachtungen zum Werk Nikolai Lesskows (1935), in Id.,

Illuminationen. Ausgewählte Schriften, vol. I, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1977, pp. 385-410

(tr. it. di R. Solmi, Il narratore. Considerazioni intorno all’opera di Nikolaj Leskov, in Id.,

Angelus Novus, Einaudi, Torino 1966, pp. 93-119).

8

Cfr. F. Hartog, Le Miroir d’Hérodote, Gallimard, Paris 1980 (tr. it. di A. Zangara, Lo specchio di Erodoto, il Saggiatore, Milano 1992).

9

W. Benjamin, Der Erzähler, cit., pp. 385 e sgg.

10

Cfr. M. Le Bris, Dictionnaire amoureux des explorateurs, Plon, Paris 2010 (tr. it. di V. Verdiani,

Dizionario amoroso degli esploratori, Ippocampo, Milano 2011).

Il racconto di viaggio e le estetiche del modernismo 5

Per secoli la conoscenza dei luoghi è passata dai libri di viaggio, a lungo

considerati fonti di sapere accreditato: un discorso complessivo e a suo modo

coerente sul mondo che ha disegnato le convinzioni dell’uomo occidentale

sull’aspetto sensibile del globo, sulla varietà della natura, sull’identità delle

altre culture. Un «capitale mimetico»11 che istituzioni di ogni genere hanno

avallato come conoscenza oggettiva12, incontrandovi la materia di uno studio

da impartire, accumulare e riprodurre, anche quando i riscontri rimanevano

nel cerchio stretto del mondo scritto: come nel caso del Voyage d’outre mer

(1357-1371) di John Mandeville, il testo di viaggio più noto del basso Medio

Evo e della prima età moderna, considerato fino a Cinquecento inoltrato autorevole proprio per la sua aderenza al sistema di attese generato dai libri da

cui prendeva spunto, e poi abbandonato non appena i viaggi di scoperta lo

rivelarono per quello che era realmente, un clamoroso falso13.

Non è un caso, in questo senso, se la preoccupazione più grande degli autori di libri di viaggio sia stata per secoli quella di giustificare la propria credibilità. Se si intende dare alla propria scrittura un significato conoscitivo,

occorre che lo statuto di verità di ciò che vi è detto sia inappuntabile. «Ho

scritto soltanto quello che hanno visto i miei occhi»: la reiterata attestazione

del metodo erodoteo dell’autopsia – raccontare soltanto ciò che si è visto

personalmente o udito da testimoni diretti – è diventata nel tempo la nenia

con cui gli autori si sono difesi dall’equivalenza tra viaggiatore e mentitore.

In realtà, la loro non era che una prestidigitazione retorica, che invano tentava di coprire l’inevitabile ossimoro – proprio dei generi che oggi si direbbero

di non-fiction narrative – insito nella pretesa di poter raccontare la verità, e

con ciò dunque di mescolare impunemente il fatto e la finzione, il documento e l’invenzione, in uno spazio testuale latore di verità ibride, discutibili, intimamente ambigue14.

Nel trasformare l’esperienza in enciclopedia, il lontano in saggezza, le

scritture di viaggio hanno rivestito il mondo non scritto di una materia discorsiva sempre più fitta, fino a costruire un repertorio di saperi che nel tempo si è sostituito alla descrizione della realtà. Tzvetan Todorov ha spiegato

come tale repertorio abbia ad esempio profondamente influenzato Colombo,

prima spingendolo a sfidare l’Oceano, e poi creando in lui un regime di dop11

Cfr. S. Greenblatt, Marvelous Possessions: the Wonder of the New World, Clarendon Press,

1991 (tr. it. di G. Arganese e M. Cupellaro, Meraviglia e possesso. Lo stupore di fronte al

Nuovo Mondo, Il Mulino, Bologna 1994).

12

Cfr. in particolare E. Said, Orientalism, Pantheon, New York 1978 (tr. it. di S. Galli, Orientalismo, Bollati Boringhieri, Torino 1991).

13

J. Mandeville, Voyage autour de la Terre, éd. par C. Deluz, Les Belles Lettres, Paris 1993

(ed. it. a cura di E. Barisone, Viaggi, ovvero Trattato delle cose più meravigliose e più notabili che si trovano al mondo, Il Saggiatore, Milano 1982).

14

Ho trattato questi temi nel recente Oltre la fine dei viaggi. I resoconti dell’altrove nella letteratura contemporanea, pref. di F. Marenco, Olschki, Firenze 2009.

6 Luigi Marfè

pia verità, in base alla quale egli andava nello stesso tempo verso i ricchi imperi dell’Asia, ma anche verso un mondo nuovo di cui era legittimo impossessarsi15. Ma, come Colombo, gran parte degli altri esploratori europei – in

America, in Asia, in Africa – era spinta dal repertorio a leggere la realtà che

si parava davanti sulla base di forme e simboli predeterminati. I libri di viaggio tessevano la retorica dell’alterità che i luoghi finivano poi per indossare

agli occhi dei visitatori: incanalandola verso schemi cognitivi noti, il repertorio lavorava per rendere comprensibile la differenza dell’altro, finendo però

per impedirne la visione16.

Tra il mondo scritto e il mondo non scritto, c’è nei racconti di viaggio

una relazione pericolosa, per cui la scrittura non è solamente, come potrebbe

sembrare, l’effetto del viaggio (il mezzo con cui al ritorno lo si racconta), ma

anche la causa (ciò che induce alla partenza). Un abbraccio che stringe

l’altrove entro i confini del mondo scritto, di cui non ci sono forse rappresentazioni più icastiche dei versi di Charles Baudelaire ne Le voyage (1859)17,

quando descrive il viaggiatore come un uomo che da piccolo è innamorato

delle mappe e da adulto è richiesto da ogni parte di raccontare ciò che ha visto, oppure del passo di Heart of Darkness (1899)18, in cui Conrad rappresenta Marlow mentre spiega le ragioni della sua passione per i viaggi, ricordando di quando da piccolo vide per la prima volta una mappa e non seppe

trattenersi dal mettere il dito sulla zona vuota più ampia – che allora corrispondeva al bacino del Congo – dicendo: «when I’ll grow up, I will go there», «quando sarò grande, andrò lì»19.

La storia del racconto di viaggio, come ha ben notato Michel de Certeau

in Écrire la mer (1977), può dunque essere riassunta nel seguente schema20:

SCRITTURA

SCRITTURA

VIAGGIO

15

SCRITTURA

VIAGGIO

VIAGGIO

Cfr. T. Todorov, La Conquête de l’Amérique. La Question de l’autre, Seuil, Paris 1992 (tr.

it. di A. Serafini, La conquista dell’America. Il problema dell’«altro», Einaudi, Torino 1992).

16

Cfr. M.-L. Pratt, Imperial Eyes, Routledge, London 1992.

17

Ch. Baudelaire, Le Voyage (1859), in Id., Les Fleurs du Mal, éd. par E. Maynal, Les Belles

Lettres, Paris 1952.

18

J. Conrad, Heart of Darkness (1899), in Id., Youth. A Narrative, and Other Two Stories,

Blackwood, London 1902 (tr. it. di G. Sertoli, Cuore di tenebra, Torino, Einaudi 1999).

19

Ivi, p. 9.

20

M. de Certeau, Écrire la mer, in J. Verne, Les Grands Navigateurs du XVIII siècle (1879),

Ramsay, Paris 1977 (tr. it. di G. Rossi, I Grandi navigatori del Settecento, Medusa, Milano

2008).

Il racconto di viaggio e le estetiche del modernismo 7

Un uomo legge un libro di viaggi, e la lettura lo spinge a vedere ciò che

chi lo ha preceduto non poté vedere. L’uomo allora parte, esplora nuove terre, e al ritorno scrive un nuovo libro di viaggio, che a sua volta spinge un

nuovo lettore ad andare dove egli non poté andare… e così all’infinito. O

quasi.

Dico quasi perché tale infinito appare terminato da circa un secolo, quando – con l’eccezione dei poli e di poche altre impervie regioni: il Sahara,

l’Himalaya, l’Amazzonia – il pianeta si ritrovò d’improvviso già tutto osservato, camminato, narrato. Alla fine dell’Ottocento, perse le ultime terrae incognitae, la fiducia nel potere conoscitivo dei viaggi s’incrinò e le scritture

che li raccontavano si trovarono private della loro ragion d’essere. Strumenti

d’indagine sempre nuovi, sempre più potenti, hanno da allora assunto la funzione di raccontare il lontano: la fotografia, la televisione, internet. Perché

scrivere libri di viaggio ora che si può passeggiare per Sidney, Capetown,

Manhattan grazie alle applicazioni di google? Che senso ha condividere la

saggezza di un lontano che è ormai alla portata di un click?

La conoscenza promessa dal viaggio si è convertita in incontri sempre più

rari, persino agli antipodi, e la cultura occidentale è entrata in quella che

Claude Lévi-Strauss ha chiamato l’epoca della «fine dei viaggi»21: non nel

senso che non si viaggi più, ma, al contrario, perché si viaggia troppo e male,

e, cullandosi nell’idea che andate e ritorni siano interscambiabili, non si sa

più confidare nel tesoro d’esperienza custodito dai luoghi. La delusione per

la mendacia dei racconti di viaggio è oggi sostituita dall’incubo della ripetizione: il timore di non poter più varcare le frontiere dell’altrove, come il protagonista de Il ritorno di Ulisse (1968)22 di Giorgio De Chirico, che affronta

il mare per ritornare a casa, senza accorgersi che da casa non è mai uscito,

perché il mare increspato in cui si è perso è il tappeto del suo salotto.

Di fine dei viaggi avevano in realtà già parlato in molti: se si legge Baudelaire – «Le monde, monotone et petit, aujourd’hui, / Hier, demain, toujours, nous fait voir notre image: / une oasis d’horreur dans un désert

d’ennui!», ne Le Voyage23 – e prima di lui Leopardi – «Ecco tutto è simile, e

discoprendo / solo il nulla s’accresce», nell’ode Ad Angelo Mai (1820)24 – e

ancora prima di entrambi le invettive contro i viaggi della trattatistica secentesca – che rimontano alla nota pensée di Pascal, secondo cui tutta l’infelicità

21

Cl. Lévi-Strauss, Tristes tropiques, Plon, Paris 1955 (tr. it. di B. Garufi, Tristi tropici, il

Saggiatore, Milano 1965).

22

G. De Chirico, Il ritorno di Ulisse, 1968 (olio su tela, 59,5 x 80 cm), Fondazione Giorgio e

Isa de Chirico, Roma. Sulla ricezione contemporanea del mito di Ulisse, il riferimento d’obbligo è ovviamente P. Boitani, L’ombra di Ulisse, il Mulino, Bologna 1992.

23

Ch. Baudelaire, Le Voyage (1859), cit., VII, vv. 2-4.

24

G. Leopardi, Ad Angelo Mai (1820), in Id., Canti, a cura di G. Ficara, Mondadori, Milano

1987, vv. 99-100, p. 64.

8 Luigi Marfè

dell’uomo dipenderebbe dal non sapersene restare quieto nella propria stanzetta25 – si incontreranno analoghe idee26.

Ma davanti a un antropologo come Lévi-Strauss ci sono ragioni nuove:

convertendo il viaggio in pratica comune, sempre più frenetica e massificata,

l’età contemporanea lo avrebbe infatti allontanato dai processi che determinano la conquista dell’esperienza per introdurlo nel circuito del consumo e

dell’evasione27. Raccontando un suo soggiorno in Brasile negli anni trenta,

Lévi-Strauss notava come, ad eccezione di rade tracce di alterità residuale, le

differenze con l’Europa fossero sempre meno sostanziali, e il paese già portasse addosso i segni della futura mondializzazione: «l’humanité», leggiamo

in Tristes tropiques (1955), «se installe dans la monoculture; elle s’apprête à

produire la civilisation en masse, comme la betterave»28. I veri viaggi sono

per Lévi-Strauss conclusi, e le scritture che non li possono più raccontare inutili, quando non addirittura dannose, poiché, contribuendo alla circolazione delle immagini, ne favorirebbero inevitabilmente il consumo29.

Da qualche anno, è abituale riassumere i processi di omologazione dello

spazio con un’espressione fortunata, ancorché ambigua, di Marc Augé. Si

sostiene che il mondo si va riducendo a nonluoghi30, ossia, a spazi che avrebbero perso la propria vocazione territoriale e non permetterebbero alcuna relazione personale con chi li vive o li attraversa. Spazi di moltitudini,

anonimi e ovunque identici a se stessi, i nonluoghi si caratterizzerebbero, secondo Augé, per una completa confusione tra realtà e finzione: sarebbero

cioè l’inerte colonia di un immaginario collettivo basato sulle regole del

mercato, che li rimodellerebbe secondo i propri fini. Un noto pamphlet di

questo antropologo – L’Impossible voyage (1997)31 – analizza tali fenomeni

nel campo dei luoghi turistici: se fino a poco tempo addietro erano le cartoline a rappresentare i luoghi, oggi sarebbero invece questi ultimi che imitano

25

«Tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en

repos dans leur chambre»: Blaise Pascal, Pensées (1670), 126, éd. par M. Le Guern, Gallimard, Paris 1977 (tr. it. di B. Nacci, Pensieri, Garzanti, Milano 2006).

26

Su questi temi cfr. F. Marenco, Fine dei viaggi?, in A. Gargano e M. Squillante (a cura di),

Il viaggio nella letteratura occidentale tra mito e simbolo, Liguori, Napoli 2005.

27

Cfr. H. Magnus Enzensberger, Eine Theorie des Tourismus (1958), in Einzelheiten, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1962 (tr. it. Questioni di dettaglio, Feltrinelli, Milano 1965).

28

Cl. Lévi-Strauss, Tristes tropiques, cit., p. 38.

29

Su questi temi vedi anche D.J. Boorstin, From Traveler to Tourist. The Lost Art of Travel,

in Id., The Image or What Happened to the American Dream, Weidenfeld-Nicolson, London

1961.

30

M. Augé, Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la sur modernité, Seuil, Paris

1992 (tr. it. di D. Rolland, Nonluoghi. Introduzione ad un’antropologia della sur modernità,

Eleuthera, Milano 1993).

31

Id., L’Impossible voyage. Le tourisme et ses images, Payot-Rivages, Paris 1997 (tr. it. di

A. Salsano, Disneyland e altri nonluoghi, Bollati Boringhieri, Torino 1999).

Il racconto di viaggio e le estetiche del modernismo 9

quelle, inseguendo una bellezza astratta e patinata, per rendersi più attraenti

dal punto di vista economico.

Eppure altri antropologi e altri studiosi di storia della cultura – si pensi,

per fare appena qualche esempio, alle opere di James Clifford, di Iain

Chambers, di Homi Bhabha32 – sostengono al contrario che l’attributo fondamentale del mondo contemporaneo sia proprio la mobilità, e che senza

pensare al viaggio e alle sue trasformazioni non si capirebbe nulla della globalizzazione, di un’epoca che ha incrementato non soltanto i movimenti delle persone, ma anche quelli di idee e culture, i cui confini appaiono oggi delocalizzati, perché si può andare dall’altra parte del mondo e rimanere in un

ambiente culturale analogo al proprio, e passeggiare per certe difficili periferie delle nostre metropoli e ritrovarsi in mondi radicalmente altri.

Da una parte la fine dei viaggi e l’impoverimento culturale dello spazio,

dall’altra la mobilità generalizzata e la scoperta della delocalizzazione delle

idee e delle culture in viaggio. Come spiegare questa contraddizione, questo

apparente paradosso?

Se il paradigma tradizionale del viaggio è entrato in crisi al passaggio tra

XIX e XX secolo, sfondo di questa trasformazione sono state le estetiche del

modernismo. Molti anni prima di Lévi-Strauss, i rischi dell’omologazione

furono profetizzati da un altro scrittore francese, Victor Segalen, che viaggiò

a lungo prima a Tahiti e poi in Cina33, descrivendo il graduale rarefarsi

dell’esotismo. Uno dei suoi saggi, l’Essai sur l’exotisme (1908), argomenta,

in polemica con Pierre Loti, come l’esotico non consista né di stranezze né

di bizzarrie, ma dell’esperienza, sempre più rara, della diversità34.

Benché ancora in parte legata a moduli ottocenteschi, l’opera di Segalen è

tutta intesa a «dépouiller l’exotisme de ce qu’il a de géographique»35: la distanza è un’opportunità, ma quello conta è lo choc cognitivo che rinnova le

idee del viaggiatore a partire dall’incontro con l’altro. A fare l’«esota» è

l’intuizione che l’alterità possa essere lo scenario in cui misurare l’io non

32

Cfr. H.K. Bhabha, The Location of Culture, Routledge, New York 1994 (tr. it. di A. Perri, I

luoghi della cultura, Meltemi, Roma 2001); I. Chambers, Border Dialogues: Journeys in Postmodernity, Routledge, London 1990 (tr. it. di W. Balzano, Dialoghi di frontiera. Viaggi nella postmodernità, Liguori, Napoli 1995); J. Clifford, Routes: Travel and Translation in the

Late Twentieth Century, Harvard University Press, Cambridge (Ma.) 1997 (tr. it. di M. Sanpaolo e G. Lomazzi, Strade. Viaggio e traduzione alla fine del secolo XX, Bollati Boringhieri,

Torino 1999).

33

Cfr. V. Segalen, Équipée: Voyage au pays du réel, Plon, Paris 1929 (ed. it. Scorribanda, Il

Melograno, Roma 1980).

34

Cfr. Ch. Forsdick, Victor Segalen and the Aesthetics of Diversity: Journeys between Cultures, Oxford University Press, Oxford 2000.

35

V. Segalen, Essai sur l’exotisme. Une esthétique du divers (1908), Fata Morgana, Montpellier 1978, p. 19 (tr. it. di F. Marconi e S. Toni, Saggio sull’esotismo. Un’estetica del diverso,

Cavaliere azzurro, Bologna 1983).

10 Luigi Marfè

come identità fissa e assertiva, ma in senso plurale, come fascio delle relazioni che esso intrattiene con ciò che è diverso. L’esotismo, spiegava in

questo senso Segalen, «n’est autre que la notion du différent; la perception

du Divers; la connaissance que quelque chose n’est pas soi-même; et le pouvoir d’exotisme, qui n’est que le pouvoir de concevoir autre»36.

Nel proporre questo rovesciamento dell’io nell’altro – che pare prefigurare alcuni degli sviluppi più recenti, nell’ambito degli studi di antropologia,

del dibattito su, o meglio «contro», l’identità37 – Segalen non fece che dare

forma riflessiva alle idee intraviste da un altro grande interprete del modernismo francese. Dopo aver scritto Une Saison en Enfer (1873)38, Arthur Rimbaud per l’inferno decise di partire davvero, andando in uno degli angoli di

mondo all’epoca più ignoti e sperduti, la Dancalia, a vendere armi agli Etiopi, convinto che soltanto andando così lontano, soltanto spaesandosi in un

cammino infinito avrebbe potuto rimanere solo con se stesso. In una delle

sue lettere39, Rimbaud si interroga sul senso del suo viaggio e domanda «que

fais je ici, moi?», vale a dire: «che ci faccio qui?». In questo modo, implicitamente, chiede anche: «chi sono io?», «chi sono gli altri?», e mostra come –

in un momento storico in cui i discorsi sul soggetto si vanno facendo sempre

più complicati – il viaggio possa essere una strategia obliqua, trasversale, per

ripensare in maniera nuova le forme dell’identità personale40.

Il viaggio diventa così il piano ideale per un rinnovamento poetico che

opera attraverso lo spaesamento. Una regola comune, nell’Europa dei modernismi, dove, tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX, si incontrano ovunque – in Gran Bretagna, in Germania, in Francia – almeno due generazioni di autori che come Rimbaud fanno ripartire il discorso sul viaggio su

binari diversi, che non sono più quelli della geografia reale, ma quelli della

geografia personale. Per il già citato Conrad di Heart of Darkness (1899)

come per il Kafka di Amerika (1927)41 o per il Céline del Voyage au bout de

le nuit (1932)42, il movimento nello spazio diventa l’occasione di un vertiginoso metadiscorso, che intreccia il viaggio, la vita e la scrittura, e considera

ciascuna di queste dimensioni la metafora ideale per definire e altre. Sovrap36

Ivi, p. 23.

Su questi temi, punto di riferimento essenziale sono ovviamente i libri di F. Remotti, Contro l’identità, Laterza, Bari 1997, e L’ossessione identitaria, Laterza, Bari 2010.

38

A. Rimbaud, Une Saison en Enfer (1873), éd. critique par P. Brunel, Corti, Paris 1987 (tr.

it. di C. Ortesta, Una stagione all’inferno, SE, Milano 1999).

39

Cfr. Id., Lettre aux siens, Aden 5 mai 1884, in Id., Œuvres complètes, Gallimard, Paris

1946, p. 377.

40

Cfr. A. Gnoli, La nostalgia dello spazio, Bompiani, Milano 2000.

41

F. Kafka, Amerika, Wolff, München 1927 (tr. it. di G. Agabio, America, Garzanti, Milano

2002).

42

L.-F. Céline, Voyage au bout de la nuit, Denoël-Steele, Paris 1932 (tr. it. di E. Ferrero, Viaggio al termine della notte, Corbaccio, Milano 1992).

37

Il racconto di viaggio e le estetiche del modernismo 11

ponendo al livello geografico intricati percorsi metatestuali, il disorientamento nello spazio si apre a un profondo spaesamento cognitivo e identitario. Ognuno a suo modo, Kurtz, Rossmann e Bardamu sono verschollen –

vale a dire scomparsi, nelle parole di Kafka – poiché viaggiare è per essi

come perdersi nella differenza dell’altro43.

Ma lo stesso vale nella lirica, che si serve del viaggio per rinnovare le

proprie forme. Si pensi ancora in Francia a Blaise Cendrars con La Prose du

Transsibérien (1913)44, oppure alla realtà americana, ad autori come Hart

Crane, che sulla scia di Whitman cantano la poesia della strada, o ancora, su

un orizzonte completamente diverso, a quella spagnola, dove al passaggio

del secolo si incontra un intero gruppo di scrittori – la cosiddetta generación

del ’98 – che proprio nel viaggio a piedi trova il modo di liberare il proprio

slancio di rinnovamento poetico. È in particolare Antonio Machado, in alcune delle sue più note poesie, ad orchestrare un’originale filosofia della vagancia, in base alla quale il viaggio e la scrittura sono intese come dimensioni intercambiabili, e l’atto stesso del camminare diventa a tutti gli effetti

un modo del conoscere: «caminante son tus huellas / el camino y nada más; /

caminante, no hay camino / se hace camino al andar»45.

Tutti questi, tuttavia, sono esempi di come il viaggio entri in ambito modernistico dentro opere che non sono propriamente dei resoconti, ma vanno

ascritte a generi diversi – il saggio, il romanzo, la lirica – e dunque, per usare

la nota distinzione degli inglesi, sono travel literature e non travel writing46.

Durante la prima metà del XX secolo, gli scrittori di viaggio capaci di seguire

questa estetica nei loro resoconti si possono invece contare sulle dita di una

mano: Osip Mandel’štam, Robert Byron, Henri Michaux e pochi altri. Eccezioni, in un mondo letterario che al tempo era molto diverso: dopo anni forzatamente sedentari a causa della grande guerra, la possibilità di muoversi liberamente chiuse infatti gli occhi di molti sui processi antropologici summenzionati, favorendo poetiche di spensierato escapismo e ingenua mimesi47.

Se tuttavia si leggono il Putešestvie v Armeniju (1933)48, di Mandel’štam,

The Road to Oxiana (1937)49 di Byron, o l’Ecuador (1929)50 di Michaux, ci

43

Cfr. C. Magris, L’infinito viaggiare, Mondadori, Milano 2005.

B. Cendrars, La Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France, Éditions des

hommes nouveaux, Paris 1913 (tr. it. di O. Tamburi, La transiberiana, Bucciarelli, Ancona

1968).

45

A. Machado, Proverbios y cantares [1917], canto XXIX, Poesias completas, Espasa-Calpe,

Madrid 1978, p. 200.

46

Cfr. P. Hulme, T. Youngs (eds.), The Cambridge Companion to Travel Writing, Cambridge

University Press, Cambridge 2002.

47

Cfr. P. Fussell, Abroad: British Literary Traveling between the Wars, Oxford University

Press, Oxford 1980 (tr. it. di G. Biondi, All’estero. Viaggiatori inglesi fra le due guerre, Mulino, Bologna 1988).

48

O.E. Mandel’štam, Putešestvie v Armeniju, in «Zvezda», V, 1933, pp. 103-125.

44

12 Luigi Marfè

si trova di fronte ad idee sul soggetto e sull’altrove analoghe a quelle dei romanzi e della lirica modernista. Il proposito di arrendersi alla lontananza, alla visione della differenza, risalta con grande evidenza nella scrittura del poeta belga – il più vicino, per ovvie ragioni, a Rimbaud, il più convinto nel

formulare un’autentica estetica della sparizione: «Emportez-moi dans une

caravelle, / Dans une vieille et douce caravelle, […] / Et perdez-moi, au loin,

au loin», si legge in una poesia de La Nuit remue (1930)51. Ma è così anche

in un autore come Byron, meno lirico e più mimetico, che si serve di ogni

occasione gli capiti a tiro durante il viaggio per sottrarsi alla linearità

dell’itinerario e per partire verso altri viaggi, in questo caso nel racconto, in

una fantasia che si è data, come unica meta, la scoperta dell’improbabile. O

ancora nelle opere di Mandel’štam, di cui si dice che fosse convinto che per

scrivere gli occorresse poter camminare, come se l’immaginazione si mettesse in moto soltanto quando comincia a muoversi il corpo, e avesse bisogno

di srotolarsi nello spazio del viaggio52.

Di fronte alla crisi del modello enciclopedico del viaggio, questi autori

cercarono di avanzare un altro ordine, di tipo metadiscorsivo, in grado di affermare un nuovo possibile significato conoscitivo della scrittura dei luoghi,

non più cartografico, ma basato sul riconoscimento del sé nell’altro. Se si

pensa a questo immane sforzo collettivo di piegare il viaggio verso nuovi

percorsi immaginativi, si scoprirà allora come la ritrovata attenzione allo

spazio della spatial turn allunghi le proprie radici nelle poetiche del modernismo. Del resto, quando la geofilosofia di Deleuze invita a pensare alla

mente come a uno spazio da de-territorializzare e ri-territoralizzare non fa

che riproporre l’idea segaleniana del dépouiller l’espace, spogliare lo spazio,

e quindi liberare la mente da visioni stereotipe per rinegoziare su nuove basi

il rapporto con ciò che ci circonda53.

Non è un caso se sia proprio la domanda di Rimbaud – «que fais je ici,

moi?», «what am I doing here?», «che ci faccio qui?» – ad essere oggi il

mantra di tutta la letteratura di viaggio più recente, che proprio in coincidenza con lo sviluppo della spatial turn ha saputo far sue le idee del modernismo, ritrovando la propria necessità di genere su un piano diverso da quello

49

R. Byron, The Road to Oxiana, Cape, London 1937 (tr. it. di M.G. Bellone, La via per

l’Oxiana, Adelphi, Milano 1994).

50

H. Michaux, Ecuador. Journal de voyage, NFR, Paris 1929 (tr. it. di G. Neri, Ecuador,

Quodlibet, Macerata 1987).

51

Id., Emportez-moi, in Id., La Nuit remue, Gallimard, Paris 1935, p. 182.

52

Su Byron e Mandel’štam, cfr. due utili saggi di B. Chatwin: Id., Introduction, in R. Byron,

The Road to Oxiana, Pan Books, London 1981, e Id., Introduction, in O.E. Mandel’štam,

Journey to Armenia, Redston, London 1989.

53

Cfr. G. Deleuze et F. Guattari, Géophilosophie, in Qu’est-ce que la philosophie?, Minuit,

Paris 1991 (tr. it. di A. De Lorenzis, Geofilosofia, in Geofilosofia. Il progetto nomade e la

geografia dei saperi, Mimesis, Milano 1993, pp. 11-33).

Il racconto di viaggio e le estetiche del modernismo 13

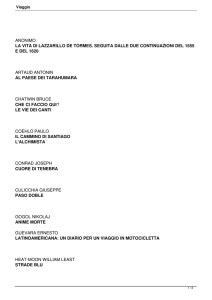

documentario. Più o meno direttamente, questa domanda affiora nelle opere

di tutti i suoi autori più rilevanti, che si sono interrogati sul senso

dell’esperienza del viaggio e sulla necessità di continuare a narrarla. Scrittori

come Fosco Maraini, Nicolas Bouvier, Bruce Chatwin, Winfried G. Sebald,

William Least Heat-Moon, Ryszard KapuĞciĔski, Juan Goytisolo, per fare

appena qualche esempio, che hanno dimostrato come dare voce al lontano

necessiti nuove strategie testuali in grado di catturare lo choc cognitivo del

viaggio. Scrittori per i quali, come ha detto recentemente Paul Theroux, un

non luogo può persino tornare a essere un luogo, se chi lo narra sa sottrarsi

alla convinzione che il viaggio sia un percorso automatico per riscoprire invece – tra la partenza e l’arrivo, tra a e b – la profondità narrativa

dell’itinerario, da intendere come inesauribile gomitolo di voci e di storie da

raccontare54.

Nel suo oscillare tra verità e finzione, la letteratura di viaggio è divisa

oggi tra autori che puntano più sull’uno o sull’altro dei due poli. Tutti però –

e questa è la lezione che hanno tratto dalle esperienze moderniste – intendono i loro testi come genere narrativo autonomo, in cui vale un criterio più

raffinato della considerazione ontologica per cui è vero ciò che è reale, ed è

falso ciò che è irreale. Quella che per secoli è stata l’intima debolezza della

scrittura di viaggio – l’accusa di non dire la verità55 – si trasforma così nei

loro resoconti in un punto di forza.

Se Chatwin è oggi considerato uno degli autori decisivi della letteratura

di viaggio contemporanea è esattamente per questa ragione. Quasi licenziato

dalla rivista dove lavorava, il «Sunday Times Magazine», alla fine del 1974

se ne andò in Sudamerica con il pretesto di cercare un raro oggetto che sognava fin da piccolo. Di fatto, di questa ricerca gli importava ben poco, e il

fallimento dell’impresa mostra come l’obiettivo del suo viaggio non fu mai

un destino preciso, ma il vagabondaggio. In Patagonia, Chatwin incontrò ovunque tracce di tutto quello che non avrebbe dovuto esserci: minatori tedeschi, aristocratiche russe, agricoltori gallesi. Un intero mondo di esuli e di

espatriati, i cui destini si distendono, nella sua opera, su uno spazio testuale

prima ancora che geografico. Il libro in cui dà loro voce – In Patagonia

(1977)56 – è tessuto di storie improbabili, che sono legate tra loro da una

stessa condizione esistenziale, comune anche al loro narratore: quella di sapersi a casa soltanto lontano da casa, nella convinzione che il viaggio non sia

54

Cfr. B. Chatwin and P. Theroux, Patagonia Revisited, Cape, London 1985, p. 17 (tr. it. di

C. Morena, Ritorno in Patagonia, Adelphi, Milano 1991).

55

Cfr. J.-D. Urbain, Secrets de voyage. Menteurs, imposteurs et autres voyageurs invisibles,

Payot, Paris 1998.

56

B. Chatwin, In Patagonia, Picador, London 1977 (tr. it. di M. Marchesi, In Patagonia, Adelphi, Milano 1982).

14 Luigi Marfè

un momento temporaneo dell’esistenza, ma la condizione permanente di una

vita nomade.57

A uno dei suoi libri – What Am I Doing Here (1989)58 – Chatwin diede

per titolo proprio la domanda di Rimbaud, ma senza il punto interrogativo,

come a rimarcare l’idea che il viaggio sia una dimensione autonoma da qualsiasi destinazione. E sperdersi in angoli dimenticati del mondo per comprendere se stessi è ciò che più lo accomuna agli altri autori summenzionati: come Maraini, fotografo nel Tibet degli anni trenta e poi etnologo in Giappone

per quarant’anni, secondo cui viaggiare era un modo di allargare

l’endocosmo, il cosmo interiore, alimentandolo di esocosmo, il cosmo esterno59. Oppure Bouvier, che da lunghi anni di vagabondaggi in Asia si lasciò

convincere che se il dehors, il fuori, è indispensabile al dedans, il dentro, è

perché, spogliando la mente dai suoi abiti etnocentrici, libera lo spazio per

ciò che realmente importa: la possibilità di incontrare l’altro e di lasciarsene

riempire. Ogni passo verso il meno, è un passo verso il meglio, amava dire

Bouvier, riecheggiando Michaux, poiché libera dalle barriere che impediscono di vedere, sentire, sperimentare l’altrove60.

C’è un’immagine ricorrente che si incontra spesso nelle pagine di Maraini e di Bouvier e che spiega bene questo intreccio di viaggio e identità: come

i mandala buddisti – mappe del cosmo che nello stesso tempo racchiudono

in sé una segreta cartografia dell’io che le interroga61 – raccontare il viaggio

era per questi autori un modo di comprendere meglio se stessi, una bussola

itinerante per l’orientamento interiore. Ecco allora che il circolo di viaggio e

scrittura torna ad essere percorso conoscitivo: seguendo l’idea modernista di

sovrapporre al piano geografico nuovi spazi di reinvenzione poetica, autori

come Maraini, come Bouvier, come Chatwin hanno scommesso sull’intima

relazione tra la parola e il luogo, il linguaggio e lo spazio, per dimostrare a se

stessi e ai propri lettori come il viaggio possa essere ancora un percorso di

conquista dell’esperienza.62

57

Cfr. S. Clapp, With Chatwin. Portrait of a Writer, Cape, London 1997 (tr. it. di M.

Codignola, Con Chatwin, Adelphi, Milano 1998).

58

B. Chatwin, What Am I Doing Here, Cape, London 1989 (tr. it. di D. Mazzone, Che ci faccio qui, Adelphi, Milano 1990).

59

Cfr. F. Maraini, Gli ultimi pagani. Appunti di viaggio di un etnologo poeta, Red, Como

1997.

60

N. Bouvier, Le dehors et le dedans, Zoé, Paris 1997 (tr. it. di L. Marfè, Il doppio sguardo,

Ets, Pisa 2012).

61

Cfr. F. Maraini, Japan: Patterns of Continuity, Kodansha, Tokyo 1971 (ed. it. Giappone.

Mandàla, a cura di G.F. Calza, Electa, Milano 2006).

62

Cfr. su questi temi I. Chambers, Border Dialogues: Journeys in Postmodernity, Routledge,

London 1990 (tr. it. di W. Balzano, Dialoghi di frontiera. Viaggi nella postmodernità, Liguori, Napoli 1995).

Il racconto di viaggio e le estetiche del modernismo 15

Da Rimbaud a Chatwin, viaggio e letteratura sono dimensioni che si

completano a vicenda: da una parte, il viaggio è il pretesto da dove la scrittura incontra la materia delle sue storie; d’altronde, la scrittura è il palinsesto

in cui le varianti del mondo si vanno a collezionare. Quando, alcuni anni dopo la Patagonia, decise di andarsene nel deserto australiano per fare i conti

con la sua antica ossessione per il nomadismo, Chatwin incontrò una leggenda aborigena che spiegava perfettamente questo rapporto di interdipendenza: il mito tribale delle dreamlines. Una leggenda che racconta come il

mondo sia stato creato da antenati dell’uomo che gli avrebbero dato forma

camminando, attraverso il canto, e dunque mostra come il canto non possa

avere altro soggetto se non la terra da cui è nato, né la terra altro testimone

della sua esistenza oltre al canto. In questo mito, c’è per Chatwin il significato della sua scrittura: un ultimo tentativo di far esistere il mondo nel racconto, prima che la proliferazione dei non luoghi sgretoli ogni possibilità di trovargli un senso63.

In un mondo senza più blanks sulle mappe, sono tuttavia ancora molti i

blanks nell’immaginazione di una società che sempre più spesso si accontenta di rappresentare i luoghi sulla base di stereotipi. Se la necessità di una

svolta spaziale della cultura contemporanea dipende dal bisogno di colmare

tali lacune, la scrittura di viaggio – genere spesso considerato superfluo, da sempre nel sottoscala della letteratura – può ritrovare oggi il proprio piano di necessità, dimostrando di dare un importante contributo a tale svolta. Un apporto che

essa può fornire con i suoi mezzi specifici, che le consentono di opporre alle finzioni che strozzano lo spazio in un’omologazione sempre più pervadente opposte contro-narrazioni in grado di ridare voce ai luoghi. Ryszard KapuĞciĔski

amava dire in questo senso che la scrittura di viaggio è una forma di traduzione: non da una lingua a un’altra, ma da una cultura a un’altra 64.

Fin dal tempo di Erodoto, il problema di ogni tentativo degli scrittori di viaggio di rappresentare l’altro è coinciso con le difficoltà di spiegare le differenze dei luoghi lontani in termini comprensibili per il proprio pubblico, anche

a costo di ridurre il discorso alla dialettica di «noi» e «gli altri»65. Raccontare il

viaggio oggi significa superare questo approccio etnocentrico e pensare alla

letteratura come a un incrocio di traduzioni, che continuamente ridefinisce e

rinegozia la frontiera tra «noi» e gli «altri» come se fosse spazio dotato di

un’esistenza autonoma. Un in-between, nelle parole di Homi Bhabha, dove il

63

Cfr. B. Chatwin, TheSonglines, Picador-Cape, London 1987 (tr. it. di S. Gariglio, Le vie dei

canti, Adelphi, Milano 1988).

64

KapuĞciĔski descrive questa sua idea del viaggio in Podróze z Herodotem, Znak, Kraków

2004 (tr. it. di V. Verdiani, In viaggio con Erodoto, Feltrinelli, Milano 2005).

Cfr. F. Hartog, Le miroir d’Heródote, cit., pp. 225-263.

65

Da Rimbaud a Chatwin, viaggio e letteratura sono dimensioni che si

completano a vicenda: da una parte, il viaggio è il pretesto da dove la scrittura incontra la materia delle sue storie; d’altronde, la scrittura è il palinsesto

in cui le varianti del mondo si vanno a collezionare. Quando, alcuni anni dopo la Patagonia, decise di andarsene nel deserto australiano per fare i conti

con la sua antica ossessione per il nomadismo, Chatwin incontrò una leggenda aborigena che spiegava perfettamente questo rapporto di interdipendenza: il mito tribale delle dreamlines. Una leggenda che racconta come il

mondo sia stato creato da antenati dell’uomo che gli avrebbero dato forma

camminando, attraverso il canto, e dunque mostra come il canto non possa

avere altro soggetto se non la terra da cui è nato, né la terra altro testimone

della sua esistenza oltre al canto. In questo mito, c’è per Chatwin il significato della sua scrittura: un ultimo tentativo di far esistere il mondo nel racconto, prima che la proliferazione dei non luoghi sgretoli ogni possibilità di trovargli un senso63.

In un mondo senza più blanks sulle mappe, sono tuttavia ancora molti i

blanks nell’immaginazione di una società che sempre più spesso si accontenta di rappresentare i luoghi sulla base di stereotipi. Se la necessità di una

svolta spaziale della cultura contemporanea dipende dal bisogno di colmare

tali lacune, la scrittura di viaggio – genere spesso considerato superfluo, da sempre nel sottoscala della letteratura – può ritrovare oggi il proprio piano di necessità, dimostrando di dare un importante contributo a tale svolta. Un apporto che

essa può fornire con i suoi mezzi specifici, che le consentono di opporre alle finzioni che strozzano lo spazio in un’omologazione sempre più pervadente opposte contro-narrazioni in grado di ridare voce ai luoghi. Ryszard KapuĞciĔski

amava dire in questo senso che la scrittura di viaggio è una forma di traduzione: non da una lingua a un’altra, ma da una cultura a un’altra64.

Fin dal tempo di Erodoto, il problema di ogni tentativo degli scrittori di viaggio di rappresentare l’altro è coinciso con le difficoltà di spiegare le differenze dei luoghi lontani in termini comprensibili per il proprio pubblico, anche

a costo di ridurre il discorso alla dialettica di «noi» e «gli altri»65. Raccontare il

viaggio oggi significa superare questo approccio etnocentrico e pensare alla

letteratura come a un incrocio di traduzioni, che continuamente ridefinisce e

rinegozia la frontiera tra «noi» e gli «altri» come se fosse spazio dotato di

un’esistenza autonoma. Un in-between, nelle parole di Homi Bhabha, dove il

63

Cfr. B. Chatwin, The Song lines, Picador-Cape, London 1987 (tr. it. di S. Gariglio, Le vie

dei canti, Adelphi, Milano 1988).

64

KapuĞciĔski descrive questa sua idea del viaggio in Podróze z Herodotem, Znak, Kraków

2004 (tr. it. di V. Verdiani, In viaggio con Erodoto, Feltrinelli, Milano 2005).

65

Cfr. F. Hartog, Le miroir d’Heródote, cit., pp. 225-263.

16 Luigi Marfè

dialogo tra le culture si possa convertire in un palinsesto infinito di nuove

ibridazioni e contaminazioni66.

In uno dei libri di viaggio più importanti degli ultimi trent’anni, William

Least Heat-Moon ha notato come il futuro di questo genere letterario dipenda dalla capacità di ritrovare una relazione tra la curiosità del viaggiatore e

la cura per i luoghi, secondo il senso latino di cura come preoccupazione e

attenzione. «Curious, related to cure, once meant carefully observant», si

legge in Blue Highways (1982), «Maybe the road could provide a therapy

through observation of the ordinary and obvious, a means whereby the outer

eye opens an inner one»67. È a questa estetica dello sguardo – che mira ad

aprire l’occhio esterno per riattivare l’occhio interno – verso cui va oggi, sulla scia della grande rivoluzione modernista, la scrittura di viaggio:

un’estetica che indica al viaggiatore non soltanto di guardare i luoghi, ma di

accorgersi che essi ci riguardano, perché dal loro destino, dalla sopravvivenza di ciò che in essi c’è di unico e singolare, dipende anche il nostro futuro.

66

Cfr. H.K. Bhabha, The Location of Culture, Routledge, London 1994 (tr. it. di A. Perri, I

luoghi della cultura, Meltemi, Roma 2001).

67

W. Least Heat-Moon, Blue Highways: A Journey into America, Fawcett, New York 1982,

p. 17 (tr. it. di I. Legati, Strade blu. Un viaggio dentro l’America, Einaudi, Torino 1988).