STRUMENTI FORMEZ

I

T

I

l Formez-Centro di Formazione Studi ha

avuto, da sempre, una particolare attenzione

per le iniziative editoriali. Fin dai primissimi

anni di attività si è impegnato nella produzione

e divulgazione di collane e riviste su cui intere

generazioni di funzionari pubblici si sono formate.

N

In seguito al decreto legislativo 285/99, che ha

individuato nel Formez l’Agenzia istituzionale

che sostiene e promuove i processi di

trasformazione del sistema amministrativo

E

italiano, l’attività editoriale del Centro è stata

rilanciata e rinnovata nella veste grafica

e nei contenuti.

Sono state create tre nuove linee editoriali:

M

Quaderni, Strumenti e Azioni di Sistema

per la Pubblica Amministrazione.

In queste collane vengono pubblicati

i risultati delle attività formative e di ricerca

U

svolte dall’Istituto.

Con “Quaderni” si diffondono Rapporti

e riflessioni teoriche su temi innovativi per la P.A.,

mentre con due collane più specialistiche, quali

R

“Strumenti” e “Azioni di Sistema per la Pubblica

Amministrazione”, si mettono a disposizione

strumenti di lavoro o di progettazione per quanti

T

lavorano o si occupano di P.A.

Tutte le pubblicazioni con un breve abstract

S

vengono presentate sul web (www.formez.it).

Carlo Flamment

Presidente Formez

35

COSTRUZIONE E USO

DI UN MODELLO

DI COMPETENZE

Il caso Agenzia delle Entrate

F o r m e z

•

U f f i c i o

S t a m p a

e d

E d i t o r i a

A cura di

Girolamo Pastorello, Direttore del personale Agenzia delle Entrate

Con la collaborazione di

Emanuela Valentini, responsabile Ufficio sviluppo del personale

Agenzia delle Entrate

Cinzia Castelli, Giuseppe Coppola, Rita Femia, Domenico Mastropierro,

funzionari Agenzia delle Entrate

Organizzazione editoriale

Roberta Crudele, Vincenza D’Elia, Paola Pezzuto

Premessa

7

La scelta di pubblicare questo volume nasce da un convincimento: l’obiettivo della

crescita qualitativa delle pubbliche amministrazioni richiede, insieme certo ad altre iniziative, anche la messa a punto di strumenti – validi e affidabili – di rilevazione della qualità

delle prestazioni di lavoro. Se è vero infatti che, a parità di qualità delle persone, è il

modello organizzativo che può fare la differenza, è anche vero che, a parità di modello

organizzativo, è la qualità delle persone, e la motivazione che esse ricavano dal riconoscimento del proprio valore, che può fare la differenza.

Tale convincimento si salda poi con quest’altro: chiusure corporative e proclamazioni di bravura, tutte autoreferenziali, non serviranno a restituire dignità e orgoglio al lavoro

pubblico – che poi è ciò che più sta a cuore a chi fa con passione questo lavoro – ma varranno solo ad alimentare le peggiori accuse da sempre rivolte ai lavoratori pubblici di questo Paese. Che dovrebbero perciò aver interesse a far propria questa massima molto semplice: dimostrare nei propri confronti, e nei confronti dei propri colleghi, lo stesso rigore di

giudizio che tendono in genere a esprimere, come cittadini e utenti, nei confronti del personale di altre amministrazioni pubbliche.

Da questi due convincimenti traggono ispirazione alcune ricerche ed esperienze sviluppatesi in questi anni nell’Agenzia delle Entrate sotto la denominazione di “progetto

Antares”. Nel volume vengono organicamente presentati alcuni dei temi chiave del progetto: la costruzione di un modello di competenze e le linee essenziali di una teoria critica

della valutazione professionale.

Per citare un brano del volume, “un modello di competenze si può molto schematicamente definire un insieme strutturato di conoscenze, capacità e valori che un’organizzazione

chiede e si attende da coloro che vi lavorano per raggiungere al meglio gli scopi per cui essa

esiste. Sottrarsi a una chiara definizione di queste aspettative significa, per un’organizzazione, venir meno ad una delle sue principali responsabilità gestionali. Sicché, sotto questo

aspetto, la differenza tra un’organizzazione e l’altra è, alla fine, solo questa: se le aspettative

siano formulate in modo esplicito, chiaro e organico – e in questo senso prendono appunto la

forma di un ‘modello’ – o se invece rimangano vaghe, mal definite e persino ambigue, consentendo così, se non addirittura favorendo, scelte gestionali opache o, comunque, poco trasparenti, dalle quali è il personale stesso che viene per primo ad esserne danneggiato”.

“Modello di competenze” e “sistema di valutazione” non sono la stessa cosa: il primo

indica una costellazione di aspettative di lavoro, il secondo riguarda le modalità di verifica

della risposta a tali aspettative. Il contenuto delle aspettative è dato dalle competenze cui

8

un’organizzazione attribuisce valore in quanto generatrici di performance elevata. Le aspettative sono formulate dal modello in modo generale (cioè senza riguardo a questa o a quella

singola persona) e astratto (cioè senza riguardo a questo o a quel caso concreto). La verifica

delle aspettative riguarda invece persone particolari in situazioni determinate. Insomma,

con la costruzione di un modello di competenze, un’organizzazione dichiara cosa si attende

in termini di azioni produttive di performance superiore. Con un sistema di valutazione,

l’organizzazione rileva invece con procedure formalizzate se e in quale grado le azioni dei

singoli corrispondano a quelle attese. Una cosa è definire l’intreccio delle competenze

richieste ai componenti di un’organizzazione (qui siamo nell’ambito del “modello di competenze”), un’altra è stabilire se e in quale misura, in che modo, nei riguardi di chi, ad opera

di chi e, infine, con quali effetti, le competenze descritte nel modello debbano formare oggetto di procedure formali di verifica (qui siamo nell’ambito del “sistema di valutazione”). Una

risposta a queste domande non appartiene a un modello di competenze ma a un sistema di

valutazione. Lo snodo tra modello di competenze e sistema di valutazione segna il passaggio dall’ambito dei valori e della cultura dell’organizzazione a quello della normazione del

rapporto di lavoro che non può non essere oggetto del sistema di relazioni sindacali.

Che significa, infine, “teoria critica della valutazione professionale”? Significa un’analisi ragionata dei problemi cui si va incontro (e delle sue possibili soluzioni) quando si

passa dalla tradizionale valutazione indiretta della professionalità (tramite titoli di servizio o prove teoriche o teorico-pratiche) alla valutazione diretta, sul campo, della prestazione di lavoro. I capisaldi di questa teoria critica – che è stata sviluppata attingendo, con

approccio interdisciplinare, a una molteplicità di studi riguardanti in particolare il comportamento organizzativo, la motivazione al lavoro e la valutazione dei processi formativi –

sono l’analisi dei concetti di oggettività, validità e attendibilità della misurazione, l’approfondimento della complessa tematica legata ai fattori distorsivi della valutazione e la

disamina delle strategie gestionali che possono modificare i meccanismi di convenienza

degli attori di un’organizzazione orientandoli virtuosamente verso la veridicità o, come si

potrebbe anche dire, la serietà delle valutazioni. Insomma, una sorta di “minicritica della

ragion valutativa” (se si è disposti a perdonare l’imperdonabile assonanza con il titolo di

ben altre Critiche), concepita come propedeutica a una seria discussione sull’introduzione di sistemi di valutazione della prestazione di lavoro nelle amministrazioni pubbliche.

Questi temi sono analizzati nel volume attingendo alla concreta esperienza organizzativa dell’Agenzia delle Entrate. Nelle nuove procedure di reclutamento dei funzionari dell’Agenzia, che hanno il loro perno nella valutazione sul campo delle competenze

professionali, è da tempo in corso – con affinamenti progressivi suggeriti dall’esperienza

e dalla riflessione sulle criticità incontrate – un’importante applicazione sperimentale di

sistemi di rilevazione e apprezzamento delle prestazioni lavorative.

L’elaborazione che ne è stata fatta può offrire utili spunti di riflessione a chiunque

sia interessato nella propria amministrazione a sviluppare nuove, e più soddisfacenti,

esperienze di autentica valorizzazione del lavoro pubblico.

Carlo Flamment

Presidente Formez

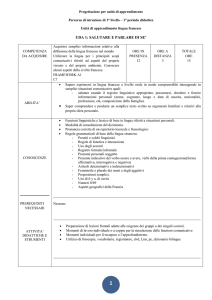

INDICE

PARTE PRIMA

Costruzione di un modello di competenze

1.

Introduzione

2.

Il problema della costruzione di un modello

di competenze

3.

Le origini del concetto di “modello di competenze”

4.

Il modello delle competenze dell’Agenzia delle Entrate

4.1 Definizione di competenza

4.2 Struttura del Dizionario delle competenze

4.3 Contenuti del Dizionario delle competenze

9

11

13

15

17

21

21

23

25

PARTE SECONDA

Uso di un modello di competenze

1.

Lo snodo tra modello di competenze

e sistema di valutazione

2.

Le criticità della valutazione: oggettività e veridicità

3.

L’oggettività del sistema di valutazione

3.1 Perché non bastano le valutazioni “a fiuto”

3.2 L’oggettività dei criteri di valutazione

3.3 La capacità di giudizio degli attori della valutazione

4.

La veridicità delle valutazioni

4.1 La situazione del valutatore

4.2 La situazione del valutato

4.3 La cultura della valutazione

5.

La comunità dei valutanti

31

36

38

39

40

43

45

46

51

52

57

PARTE TERZA

Dizionario delle competenze

61

Competenze intellettive e prestazione di lavoro

1.

Dinamismo intellettivo (Intuito & Costruzione logica)

1.1 Il dinamismo intellettivo come capacità

di individuare e inquadrare “problemi chiave”

1.2 Il dinamismo intellettivo come capacità di strutturare

problemi e di risolverli. Il “Problem IS-Solving”

1.3 La rilevazione del dinamismo intellettivo

Competenze extraintellettive e clima di lavoro

Affidabilità

1.

1.1 Coerenza

1.2 Passione per il lavoro

29

63

63

64

68

73

99

99

99

102

2.

3.

10

4.

Dinamismo realizzativo

2.1 Iniziativa

2.2 Tensione al risultato

2.3 Sviluppo e diffusione del sapere

Dinamismo relazionale

3.1 Orientamento all’altro

3.2 Fare squadra

3.3 Flessibilità

Leadership

4.1 Team building (Organizzazione e sviluppo

di un gruppo)

4.2 Influenza

105

105

106

108

110

111

114

116

117

118

119

APPENDICE

1.

Testare la competenza invece dell’“intelligenza”

2.

I “superior performers” e il concetto di deviazione standard

3.

La distinzione fra competenze e risultati

4.

L’iceberg delle competenze

5.

Il dibattito sulla nozione di “competenza”

6.

Il metodo degli expert panels

7.

Dall’analisi dei singoli comportamenti al disegno

della mappa delle competenze

8.

Linguaggio qualitativo e linguaggio quantitativo

nella descrizione delle competenze

9.

L’equità procedurale

10. I limiti delle casistiche

11. Il dilemma del prigioniero

12. Il valore della medietà e lo spazio della formazione

123

125

127

129

130

131

137

INDICE DEI NOMI

167

138

152

158

159

160

162

PARTE PRIMA

COSTRUZIONE DI UN MODELLO

DI COMPETENZE

11

COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI COMPETENZE

13

Per quanto sia audace esplorare l’ignoto,

lo è ancor di più indagare il noto

Kaspar

1. Introduzione

Cos’è un “modello di competenze”? Cominciare con una definizione rischia di

annoiare immediatamente il lettore, ma eludere questa domanda, senza tentare di darvi

subito una risposta, anche solo provvisoria e sommaria, comporta un rischio peggiore:

quello di ingenerare confusione. Un modello di competenze si può molto schematicamente

definire un insieme strutturato di conoscenze, capacità e valori o, come si può anche dire,

un reticolo organico di sapere, saper fare e saper essere, che un’organizzazione chiede e si

attende da coloro che vi lavorano per raggiungere al meglio gli scopi per cui essa esiste.

Sottrarsi a una chiara definizione di queste aspettative, significa per un’organizzazione venir meno ad una delle sue principali responsabilità gestionali. Sicché, sotto

questo aspetto, la differenza tra un’organizzazione e l’altra è, alla fine, solo questa: se le

aspettative siano formulate in modo esplicito, chiaro e organico – e in questo senso

prendono appunto la forma di un “modello” – o se invece rimangano vaghe, mal definite e persino ambigue, consentendo così, se non addirittura favorendo, scelte di gestione

opache o, comunque, poco trasparenti, dalle quali è il personale stesso che viene per

primo danneggiato.

La domanda di partenza è stata in sostanza questa: “Quali comportamenti è giusto

chiedere al nostro personale, affinché un’istituzione pubblica fondamentale come l’Agenzia delle Entrate dia alla collettività e ai singoli contribuenti il servizio migliore possibile?”. La risposta a tale domanda è generalmente questa: “preparazione, intelligenza,

equilibrio, onestà, voglia di lavorare, spirito collaborativo, iniziativa, capacità di ascolto”. È una risposta che viene data subito da chi vive nella nostra organizzazione e ne condivide con orgoglio la missione, e non è molto dissimile dalla risposta che egli stesso

darebbe se, ad esempio, da paziente, o da familiare di un paziente di un ospedale pubblico, gli venisse chiesto cosa esige dai medici e dagli infermieri che vi lavorano. Ebbene, la

costruzione del modello di competenze è essenzialmente consistita in uno “scavo rifles-

COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI COMPETENZE

14

sivo” e in una elaborazione di queste tipiche espressioni del linguaggio ordinario e del

senso comune. Invece di farne oggetto di avversione snobistica, quasi fossero di per sé

inconsistenti, arbitrarie o grossolane, si è cercato, con il supporto di una metodologia

ampiamente accreditata a livello internazionale, di definirne, svilupparne e strutturarne

la “sapienza valutativa” in esse incapsulata, eliminandone il carattere vago e impressionistico e depurandole da preconcetti e stereotipi (quelli che albergano in ciascuno di noi

e che purtroppo tendono spesso a rafforzarsi quando esercitiamo il ruolo di “capi”).

L’intera operazione può rappresentarsi come una sorta di codificazione ragionata di

saperi e vissuti quotidiani (tali sono i giudizi di esperienza semplici e immediati, e tuttavia

densi di significato, che ricorrono quotidianamente nelle relazioni di lavoro all’interno delle organizzazioni), che ha, tra le sue finalità, anche quella di porre le basi per la costruzione

di un sistema di valutazione quanto più possibile

oggettivo, ove “oggettivo” significa “intersoggettivo”, cioè condiviso dalla comunità dei valutanti.

Termine, quest’ultimo, con il quale ci si intende riferire a tutti i componenti di un’organizzazione, perché, all’interno di essa, tutti continuamente – ne siamo o no consapevoli – valutiamo e siamo valutati.

Di qui il nome – Antares – che si è dato al

modello. È la stella più luminosa della costellazione dello Scorpione. Tanto luminosa, da rivaleggiare

– secondo gli antichi – con il pianeta Marte, intitolato, per la sua colorazione rossastra, al dio della

guerra. E infatti Antares significa anti (contro) Ares,

che era il nome greco del dio della guerra. Ecco

allora perché si è scelto questo nome (Antares =

antagonista di Marte) per il modello descritto in

questo manuale. Tra i suoi intenti vi è quello di dare vita a un grande confronto all’interno dell’organizzazione e con le rappresentanze del personale per costruire un sistema di

rilevamento e valorizzazione dei meriti e delle capacità professionali quanto più possibile obiettivo. E che riesca quindi a sottrarre la valutazione stessa al terreno dello scontro e

del conflitto (cioè al terreno della “guerra”).

L’Agenzia è pienamente cosciente della complessità di tale progetto. E tuttavia c’è

un convincimento forte che sostiene e dà impulso a questa impresa, ed è la consapevolezza che è un falso problema chiedersi se si debbano o no valutare le competenze del personale. Un’organizzazione che abbia il senso della responsabilità gestionale valuterà sempre

e comunque le competenze. Si tratta perciò solo di decidere se debba valutarle informalmente e in modo “clandestino”, con giudizi vaghi e impressionistici – e quindi, se non

errati, incontrollabili – oppure formalmente e in modo trasparente, con giudizi strutturati

e compiutamente definiti nel loro significato, e suscettibili così di verifica obiettiva.

Non sembra esagerato affermare che la seconda opzione – che inizia a prendere forma nella costruzione del modello delineato in questo manuale – è anzitutto una scelta di

civiltà organizzativa.

COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI COMPETENZE

2. Il problema della costruzione di un modello di competenze

Un’organizzazione vive del lavoro di tutti, ma non tutti lavorano allo stesso modo.

Diverse possono essere le ragioni per le quali alcuni lavorano di più e meglio ed altri

meno e meno bene. Chris Argyris, uno dei maggiori studiosi dell’apprendimento organizzativo e della dinamica delle motivazioni umane all’interno delle organizzazioni, ha

scritto che l’apatia e la mancanza d’impegno sul lavoro non sono sempre e semplicemente una questione di pigrizia individuale ma possono rappresentare una reazione di persone normali ad un ambiente anormale (una reazione “salutare”, come l’ha definita lo studioso americano)1.

Per suggerire prognosi con cognizione di causa, bisogna però prima fare diagnosi

ragionevolmente sicure. In che senso possiamo dire che “alcuni lavorano di più e meglio

ed altri meno e meno bene”? Fa sicuramente parte del concetto di “civiltà organizzativa”,

cui si è prima accennato, rendere anzitutto trasparenti i criteri di valutazione del lavoro

in base ai quali compariamo le diverse prestazioni. Proprio qui sta la principale difficoltà

metodologica intrinseca alla costruzione di un modello di competenze. Il problema è

come enucleare definizioni valide e affidabili della “bravura professionale”, andando al

di là di giudizi vaghi e generici, se non arbitrari, o comunque puramente impressionistici

e intuitivi. Perché, se è vero che in un’organizzazione – come, in generale, nella vita –

l’intuizione è preziosa, è anche vero però, stando a quanto diceva un grande leader francese riguardo ai capi, che nulla tradisce più dell’intuizione (come appunto i capi imparano spesso a proprie spese e purtroppo, non di rado, anche a spese delle organizzazioni

che dirigono e delle persone che vi lavorano).

È proprio in questo sforzo di oggettivazione che si traduce la messa a punto di un

“modello di competenze”.

Nel linguaggio della scienza, un modello è una rappresentazione “semplificata”

della realtà. Essendo la realtà “inesauribile” (l’espressione è di Kant) e dovendo noi

cogliere nell’immensa congerie dei fatti esclusivamente quelli significativi ai fini della

spiegazione del problema che ci interessa risolvere, ogni teoria è necessariamente una

“semplificazione”, cioè una astrazione dalla realtà, e se la nostra mente non sapesse compiere questo processo di astrazione noi non faremmo che scattare “fotografie” inutili del

mondo reale, nel senso che esse non aggiungerebbero nulla alla nostra comprensione del

mondo stesso. Sicché l’unica distinzione che va fatta è tutta qui: una buona teoria astrae

in modo utile e significativo, una cattiva teoria semplicemente non ci riesce. E quando

qualcuno ci dice (come spesso capita) “questo può essere vero in teoria ma non in pratica”, basta replicare: “va bene, dimmi com’è in pratica”. È pressoché certo che il nostro

interlocutore non si limiterà ad esporre dei fatti, ma, senza esserne consapevole, enuncerà un’altra teoria, cioè una diversa spiegazione dei fatti.

1 C. Argyris, The individual and organizational structure, in K. Davis e W.G. Scott, Readings in Human Relations, New York, San Francisco, Toronto, London, McGraw-Hill, 1964, pp. 70-78. Argyris ha sviluppato più

a fondo questi concetti in Personality and Organization. The Conflict Between System and the Individual,

New York, Harper & Row, 1957.

15

COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI COMPETENZE

Come si fa però a costruire un “modello della realtà”? Con l’osservazione dei fatti,

si risponde solitamente. La risposta è giusta, ma incompleta. L’osservazione “pura” – che

pone come ideale una mente vergine, sulla quale vanno a incidersi, come su una tavoletta di cera, le percezioni dei fatti – non porta da nessuna parte, perché non fa che restituire la molteplicità irrelata della realtà, cioè il mondo lussureggiante e caotico descritto da

William James in questo brano:

16

“Il contenuto del mondo viene dato ad ognuno di noi secondo un ordine così

estraneo ai nostri interessi soggettivi che a mala pena con uno sforzo dell’immaginazione possiamo figurarci a cosa assomigli. Dobbiamo rompere quell’ordine e, dopo

averne estratto i temi che c’interessano ed averli connessi ad altri molto diversi, che

noi diciamo vi sono ‘legati’, riusciamo a percepire nessi ben definiti di sequenze e

tendenze, a prevedere disposizioni particolari e a prepararci in loro funzione, a godere della semplicità e dell’armonia al posto di ciò che era caos... Mentre parlo e le

mosche ronzano, un gabbiano cattura un pesce alla foce del Rio delle Amazzoni, un

albero cade nella selvaggia regione di Adirondack, un uomo starnuta in Germania, un

cavallo muore in Tartaria e dei gemelli nascono in Francia. Che significa tutto ciò? Il

fatto che questi eventi siano contemporanei gli uni rispetto agli altri e rispetto a un

altro milione di eventi altrettanto slegati forma un legame razionale fra loro, e li unisce in qualcosa che abbia per noi il significato di un mondo? Tuttavia, proprio una

tale contemporaneità collaterale, e nient’altro, costituisce l’ordine reale del mondo. È

un ordine rispetto al quale non abbiamo nulla da fare se non allontanarcene al più

presto possibile. Come ho detto, lo rompiamo quell’ordine: lo rompiamo in storie, e

in arti, e in scienze; e soltanto allora cominciamo a sentirci a nostro agio. Ne facciamo

diecimila di ordini di serie distinti. Rispetto a ognuno di questi, possiamo reagire

come se il resto non esistesse. Scopriamo fra le sue parti relazioni che non si erano

mai presentate ai nostri sensi – relazioni matematiche, tangenti, quadrati, e radici e

funzioni logaritmiche – e a partire dal loro numero infinito assegniamo ad alcune di

esse un ruolo essenziale e normativo e trascuriamo tutte le altre. Essenziali queste

relazioni lo sono, ma solo per i nostri scopi, poiché le altre relazioni sono altrettanto

reali e presenti; e il nostro scopo è semplicemente costruire concetti e prevedere”2.

Ciò che ci consente di andare avanti nell’esplorazione della realtà, senza arrestarci

ad una stupefatta contemplazione di questo variopinto caos che è il mondo, non è quindi

l’osservazione pura ma un’osservazione selettiva dei fatti, e la selezione è operata da ipotesi di un ordine possibile in relazione agli scopi che perseguiamo.

Proviamo ora a calare in questa trama di concetti il problema che abbiamo prima

enunciato: che significa “bravura professionale” nella nostra organizzazione? Come possiamo trovare un ordine fra i diversi, generici e talora contrastanti significati di bravura

professionale che percepiamo nella quotidiana esperienza di lavoro? Quali sono i fattori

2 W. James, The Principles of Psychology, New York, Dover Publications, 1950, vol. 2, p. 635, citato da K. Weick,

Organizzare. La psicologia sociale dei processi organizzativi, trad. it. Torino, ISEDI, 1993, pp. 208-209.

COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI COMPETENZE

che determinano la bravura professionale nelle sue diverse sfaccettature? C’è un filo che

ci ha guidati in questa ricerca e il filo si dipana dalla storia che ora raccontiamo. È una

storia che ci porta un po’ addietro nel tempo, ma che merita di essere narrata per il suo

carattere esemplare e per la ricchezza di riflessioni cui può dare spunto. Invece di affastellare parole, concetti e orientamenti desumibili dalla vasta letteratura riguardante le

competenze organizzative (rischiando così solo di generare confusione nel lettore), conviene analizzare attentamente questa storia, perché se ne possono trarre – senza annoiarsi troppo – gran parte degli elementi necessari per comprendere i termini esatti della problematica affrontata in questo manuale.

3. Le origini del concetto di “modello di competenze”

Agli inizi degli anni ’70, il Dipartimento di Stato americano (l’omologo del nostro

Ministero degli Affari Esteri) era sempre più insoddisfatto delle prove selettive utilizzate

per reclutare i funzionari dell’USIS (United States Information Service) da inviare all’estero. Gli uffici presso cui questi funzionari andavano a lavorare erano – per intenderci –

l’equivalente dei centri di cultura italiana all’estero. Il loro compito era gestire biblioteche, organizzare eventi culturali, tenere conferenze sull’America, stringere legami e

avviare relazioni con le comunità locali allo scopo di far conoscere la cultura e la politica

americana e coagulare consenso attorno ad esse (negli anni della contestazione giovanile

gli uffici dell’USIS erano sistematicamente presi d’assalto dai manifestanti, alcuni dei

quali, peraltro, fra un assalto e l’altro, non disdegnavano di frequentare quegli uffici, che

non di rado avevano biblioteche ben fornite e organizzavano interessanti iniziative culturali). L’insoddisfazione del Dipartimento di Stato nasceva in particolare dal fatto che i

funzionari dimostratisi eccellenti nelle selezioni rivelavano poi, in diversi casi, di non

esserlo affatto nella concreta attività di lavoro e, viceversa, non pochi di coloro per i quali si era predetto, sulla base dell’esito delle selezioni, che non sarebbero stati funzionari

particolarmente brillanti, si rivelavano invece, alla prova dei fatti, molto bravi.

Il Governo americano decise di chiedere una consulenza a David McClelland, uno

psicologo di fama internazionale (McClelland era noto soprattutto per i suoi studi di psicologia organizzativa, dedicati in particolare al tema della motivazione).

Si trattava anzitutto di capire dov’è che fallissero le prove di esame tradizionali e, in

secondo luogo, di trovare tecniche migliori per individuare le capacità professionali e predire performance superiori3. Le prove fino allora utilizzate miravano esclusivamente a

3 La critica che lo studioso americano rivolgeva ai test di abilità intellettiva utilizzati per la selezione professionale era quella di “deficit di validità”, nel senso che non intercettavano, a suo giudizio, le capacità professionali realmente occorrenti per svolgere un lavoro al meglio. Il metodo delle competenze enfatizza

invece, come egli diceva, il criterio della validità. La distinzione fra i concetti di “validità” e “affidabilità”

della valutazione professionale è fondamentale. Se non se ne acquisisce padronanza, è impossibile comprendere pienamente le criticità della valutazione. Questa distinzione viene delineata più avanti (p. 36).

McClelland espose le sue tesi in un famoso articolo del 1973, che, per generale ammissione, rappresenta

l’atto di nascita del cosiddetto “movimento delle competenze” (vedi appendice p. 125).

17

COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI COMPETENZE

18

verificare il possesso di conoscenze di cultura umanistica occidentale e di storia americana, la perfetta conoscenza dell’inglese ed una specializzazione in discipline economiche o

politico-economiche. Per superarle occorreva in genere essere usciti a pieni voti da costose università di élite. Sta di fatto che nel 1970, quando fu dato l’incarico a McClelland,

quasi tutti i funzionari dell’USIS all’estero erano maschi, bianchi e di elevata classe sociale. Ed era però anche un fatto – spiacevole per il Dipartimento americano, perché gettava

un’ombra sulla correttezza della sua politica di selezione – che tra i funzionari più bravi vi

erano spesso proprio le poche donne e i pochi neri in servizio presso gli uffici dell’USIS.

Il compito di McClelland era di rispondere alla domanda: se le prove tradizionali

non predicono il successo nel lavoro, che cosa si deve fare?

Il problema era anzitutto metodologico e McClelland lo affrontò con un approccio

scientifico, basato sul campionamento di gruppi contrapposti. Egli decise di usare un

campione di funzionari di alto valore professionale e un campione di confronto di elementi mediocri. La scelta dei due gruppi campione di superior performers4 (o di best

performers, per usare un sinonimo) e di average performers5 venne affidata al Dipartimento di Stato, nel convincimento che l’Amministrazione fosse comunque in grado di

rilevare chi operava con successo e chi no (che Amministrazione sarebbe mai quella che

non riuscisse neppure a fare questa distinzione?). L’assunto di base è che ci si accorda

più facilmente – come diceva McClelland – su chi è outstanding (fuori dell’ordinario)

piuttosto che su che cosa rende qualcuno outstanding6. E l’indagine dello studioso americano si concentrò appunto sull’individuazione di questo “che cosa”.

Come secondo passo, McClelland sviluppò una tecnica chiamata BEI (Behavioral

Event Interview = Intervista sugli eventi comportamentali) per identificare in modo scientificamente plausibile che cosa facessero i migliori di più o di diverso o con maggiore frequenza rispetto a quelli mediocri7. Ai funzionari venne chiesto di raccontare dettagliatamente che cosa avevano fatto nelle situazioni più critiche incontrate nel loro lavoro8, con

domande del genere: come si arrivò a quella situazione? Chi vi era coinvolto? Che cosa

4 Chi sono i superior performers? Solitamente, nella letteratura che si è formata sulla scia del lavoro di

McClelland si dà di questo termine una definizione di tipo statistico: sono coloro che eseguono performance pari a una deviazione standard al di sopra della performance media, ossia la fascia “top” del 15% dei

componenti di un’organizzazione in una distribuzione normale a 4 fasce (inferiori, medio-inferiori, mediosuperiori, superiori). Il che vuol dire “grosso modo, il livello raggiunto da una persona su 10, in una situazione di lavoro data” (L.M. Spencer e S.M. Spencer, Competenza nel lavoro. Modelli per una performance

superiore, trad. it. Milano, FrancoAngeli, 1995, p. 35. Per brevità, gli autori dell’opera appena menzionata

verranno di seguito citati come “Spencer & Spencer”). La questione è approfondita in appendice a p. 127.

5 Average significa “medio”. Come scrisse McClelland, il gruppo degli average performers era costituito da

coloro che “lavoravano quel tanto che bastava per non essere licenziati”. Si trattava quindi di just average

performers e cioè di “mediocri” più che di “medi”.

6 “People agree more readily on who is outstanding that on what makes them outstanding” (tratto da Identifying competencies with behavioral-event interviews, in «Psychological Science», 1998, 9, p. 338).

7 Come dice il proverbio “una rondine non fa primavera”. Non è un solitario successo che basta a determinare il valore complessivo di una prestazione professionale, né, inversamente, è un singolo fallimento che

può negare o attenuare quel valore.

8 Il senso di questo metodo dovrebbe apparire subito chiaro. Esso prende le distanze dal tradizionale approccio della psicologia organizzativa (che è poi quello comunemente sotteso – con minore o maggiore raffinatezza a seconda dei casi – alla costruzione dei “profili professionali”) consistente nell’eseguire analisi

COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI COMPETENZE

pensò, provò e decise di fare per risolvere quella situazione? Cosa fece effettivamente?

Cosa accadde? Quale fu l’esito dell’episodio?

Le interviste consentirono di raccogliere alcune centinaia di racconti delle situazioni più critiche incontrate da quei giovani funzionari nella loro missione all’estero. Si

trattava a questo punto – e fu il terzo passo del percorso seguito da McClelland – di passare dalla miriade di singoli comportamenti descritti nelle interviste a un raggruppamento per categorie tematiche dei comportamenti stessi9. Ognuna di queste categorie identificava le caratteristiche individuali che distinguevano i due gruppi campione (caratteristiche che non erano invece intercettate dalle prove tradizionali di accesso). Nel caso dei

funzionari dell’USIS tali caratteristiche – che d’ora in poi chiameremo “competenze”

(dandone in seguito una definizione più precisa) – risultarono essere principalmente tre:

• sensibilità personale alle altre culture10;

separate della mansione e della persona, cercando poi di combinarle insieme in un secondo tempo. Come

osserva McClelland, questo approccio può funzionare bene quando si tratta di predire il rendimento scolastico sulla base di test di attitudine allo studio (anche se pure qui la più moderna pedagogia – imperniata

sul concetto di istruzione individualizzata diretta a superare le disuguaglianze di partenza – avrebbe qualcosa da dire), ma si dimostra del tutto inadeguato per predire la performance di valore nelle mansioni più

qualificate. In sostanza, nel metodo delle competenze l’analisi comincia con la persona già nella mansione

(e non presume, come fanno in genere gli esperti che costruiscono i test attitudinali, di sapere già quali

caratteristiche siano necessarie per svolgere bene un certo lavoro) e determina poi, attraverso le interviste

sui comportamenti esplicitati in situazioni non strutturate, quali caratteristiche personali siano associabili

al successo nella mansione. Il ruolo centrale che gioca in questa impostazione il concetto di analisi della

persona già nella mansione appare ancora più chiaro, quando si pensa che originariamente McClelland e i

suoi collaboratori avevano ipotizzato di osservare direttamente sul posto di lavoro i funzionari dei due

diversi campioni, per scoprire cosa facessero i migliori di più o di diverso dai medi. Questa soluzione fu

però ben presto abbandonata perché si rivelò dispendiosa e inefficiente. “Eseguito correttamente, il metodo BEI raccoglie informazione di eventi critici equivalente ai dati dell’osservazione diretta, ma in modo

molto più efficiente. 60-90 minuti di intervista possono in pratica produrre tanti dati utili quanti ne può

fornire una settimana di osservazione intensa o un anno di regolare attività di lavoro” (L.M. Spencer e S.M.

Spencer, Competence at Work. Models for Superior Performance, New York, Wiley, 1993, p. 104. La citazione è tratta dall’edizione originale, poiché la traduzione italiana già menzionata non riporta il capitolo

10 – Designing Competency Studies – in cui compare il passo citato). La tecnica dell’intervista BEI e le sue

differenze dai tradizionali metodi di intervista sono descritte con chiarezza nel cap. 11 (Conducting the

Behavioral Event Interview) dell’opera di Spencer & Spencer appena citata (neanche questo capitolo è

incluso nella traduzione italiana del libro).

9 Come si fa a risalire da tanti singoli comportamenti all’individuazione di poche categorie di comportamenti idonee a spiegare il successo professionale delle persone nell’organizzazione in cui lavorano? In altre

parole: come si arriva a disegnare una “mappa di competenze”? La questione viene esaminata in appendice

a p. 138.

10 Eccone un esempio ripreso, come altri che riporteremo successivamente, dal libro di Spencer & Spencer:

“Quando ero addetto culturale nell’Africa settentrionale, un giorno mi arrivò da Washington l’invito a

proiettare un film su un politico americano che i locali, sapevo, consideravano ostile al loro paese. Ero

sicuro che, se avessi proiettato quel film, il giorno dopo qualche centinaio di studenti di sinistra inferociti

avrebbero appiccato il fuoco alla nostra sede. “Washington pensa che il film sia una gran cosa, ma i locali

lo considereranno offensivo”. Dovevo trovare il modo di proiettare il film, per permettere all’Ambasciata

di confermare a Washington che avevamo obbedito, ma nello stesso tempo non dovevamo offendere i sentimenti di nessuno dei locali… Decisi di far proiettare il film in un giorno festivo, quando nessuno sarebbe

venuto a vederlo”. L’episodio viene così commentato da McClelland: “Questo giovane diplomatico ebbe la

sensibilità sociale di capire come avrebbe reagito la popolazione locale, e seppe anche gestire la situazione

senza contraccolpi per la propria ambasciata”.

19

COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI COMPETENZE

• atteggiamento positivo nei confronti degli altri11;

• rapidità a capire le “relazioni politiche”12.

20

Si trattava di competenze che costituivano doti non scolastiche e che, sulla base di

analisi statistiche, risultarono significativamente più frequenti nei funzionari che collezionavano brillanti successi sul lavoro. Gli average o non riferivano episodi che dimostravano il possesso di queste doti o raccontavano episodi che rivelavano la mancanza di

tali capacità. Per esempio, descrivevano situazioni che avevano portato discredito al proprio ufficio, perché non avevano saputo prevedere le conseguenze “politiche” di una

loro azione (mancanza di sensibilità sociale e senso politico). Era inoltre frequente che le

interviste dei funzionari mediocri contenessero commenti negativi o addirittura razzistici sui “clienti” dei paesi ospitanti.

A scanso di malintesi, va sottolineato che la tesi sostenuta da McClelland non era

quella secondo cui i criteri di selezione dei funzionari dell’USIS sarebbero stati insensati.

Quei criteri erano legati, in effetti, all’analisi delle caratteristiche del compito che i funzionari di cui parliamo erano chiamati a svolgere. Poiché quei giovani dovevano diffondere la

cultura americana nel mondo, non era affatto illogico che la selezione mirasse a verificare

il possesso di tale cultura. L’errore stava nel ritenere che le condizioni necessarie per eseguire un compito equivalessero a quelle necessarie per eseguire un compito in maniera

eccellente. La ricerca di McClelland sottolineava che tale equazione era sbagliata. Per essere un ottimo funzionario dell’USIS all’estero occorrevano quelle altre competenze che

abbiamo prima specificato e che i test tradizionali non intercettavano, essendo perciò chiaro che quelle prove, se pur predicevano una average performance, non avevano pero validità predittiva riguardo alla superior performance. Ricorrendo alla terminologia che studi

successivi avrebbero poi introdotto, una cosa sono le “competenze soglia” (Threshold

Competencies, quelle necessarie per eseguire un compito) e un’altra le “competenze distintive” (Differentiating Competencies, quelle necessarie per eseguire bene un compito)13.

11 Una giovane diplomatica raccontò di essere rimasta amica di alcuni leader studenteschi radicali che avevano minacciato di dar fuoco alla biblioteca dell’USIS in cui lavorava: “Nonostante i guai che ci avevano procurato, conservai sempre sentimenti di amicizia e di rispetto per i leader studenteschi. Stavano acquistando

consapevolezza del loro “essere una nazione” e sapevano che sarebbero diventati la classe dirigente di un

paese radicalmente cambiato. Mi rendevo conto che avevano il diritto di rifiutarci e addirittura di cacciarci, e

rimasi di quell’idea anche se volevano incendiare la mia biblioteca! E glielo dissi; li invitai ad usare i nostri

locali per le loro riunioni. Cercai di convincere gli americani là residenti a venire ad ascoltarli. Conservo buoni rapporti con alcuni di quegli studenti. E non mi hanno ancora bruciato la biblioteca!”. Per apprezzare la

rilevanza di questo comportamento, è assai significativo il raffronto (e qui si vede subito l’utilità del metodo

adottato da McClelland) con il racconto di un funzionario average in una situazione analoga: “Giunsi alla fine

alla conclusione che la gente di quel paese era solo stupida, ottusa e priva di motivazioni. Avevo cercato di

formare classi di inglese, in modo che quei ragazzi potessero impararlo abbastanza per andare a studiare negli

Stati Uniti, che è poi quello che tutti loro dicevano di volere. Ma ben pochi si presentarono. E così alla fine

soppressi le classi. Che puoi fare con gente così?” (Spencer & Spencer, Competence at Work, cit., p. 105).

12 Un funzionario, inviato in missione in un paese africano, raccontò di aver capito subito che “ad avere in

mano la politica petrolifera di quel paese era il nipote dell’amante del vice primo ministro”. E così fece

subito in modo da essere invitato a un party, nel quale poté incontrare questo nipote e cominciare a perorare la causa degli Stati Uniti.

13 “È proprio del citaredo suonare la cetra, mentre è proprio del citaredo di valore suonarla bene”. La citazione, tratta da un’opera di circa 2400 anni fa (Aristotele, Etica nicomachea, 1098a), può sembrare curiosa, se

COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI COMPETENZE

Successive verifiche, basate su nuovi gruppi di controllo e sull’introduzione di

appositi test di misura delle competenze, confermarono che il possesso di quelle competenze distintive da parte dei funzionari USIS consentiva realmente di prevedere esperienze professionali di successo (il banco di prova della scientificità di una teoria è se

essa sia in grado di formulare previsioni che collimano con l’osservazione empirica). E

questo stava appunto a significare che con l’individuazione di quelle tre competenze,

con la loro puntuale descrizione e graduazione in termini di intensità, si riusciva a

costruire un modello, cioè una rappresentazione semplificata della realtà che consentiva

di individuare, nella intricata matassa dei comportamenti messi in atto dai funzionari

intervistati, quelli che effettivamente spiegavano il loro successo professionale e potevano perciò considerarsene la causa.

Di conseguenza, questi comportamenti potevano essere indicati come “modello”

da seguire, ed ecco allora che la parola “modello” assume, nella discussione relativa alle

competenze, non più solo una valenza esplicativa, ma anche prescrittiva, conformemente peraltro all’uso linguistico comune, in cui la parola ricorre in entrambe le accezioni.

Ulteriori ricerche permisero nel corso del tempo di arrivare a una definizione generale di competenza e all’individuazione di un certo numero di competenze a carattere

trasversale, in quanto richieste nella gran parte delle attività professionali.

Già nel 1991 il metodo di mappatura delle competenze era stato utilizzato da oltre

100 ricercatori di 24 paesi e a distanza di trent’anni dalla sua introduzione l’approccio

delle competenze offre un metodo ormai consolidato di gestione delle risorse umane largamente applicabile alla selezione, alla definizione delle prospettive di crescita professionale, alla valutazione della performance e allo sviluppo del personale.

La metodologia messa a punto da McClelland e ulteriormente perfezionata dai suoi

collaboratori viene oggi applicata dalla società internazionale di consulenza Hay Group, che

ha fornito la propria qualificata esperienza per la conduzione degli expert panels che hanno

consentito di definire il modello delle competenze del personale dell’Agenzia delle Entrate.

4. Il modello delle competenze dell’Agenzia delle Entrate

4.1 Definizione di competenza

Muovendo dagli schemi concettuali nati dalla ricerca di McClelland, alla fine del

2002 sono stati costituiti nell’Agenzia delle Entrate alcuni expert panels14 cui ha partecipato personale impegnato con successo nei processi-chiave dell’Agenzia: controllo, servizi al contribuente, consulenza legale e riscossione (expert panels significa letteralmente “gruppi di esperti”).

non addirittura stravagante, nel contesto di una moderna problematica organizzativa, ma sintetizza perfettamente la distinzione cui ci stiamo riferendo.

14 Se il metodo ideato da McClelland per l’individuazione delle competenze era quello della definizione di

gruppi campione contrapposti e dell’intervista BEI ai partecipanti a tali gruppi, perché l’Agenzia delle Entrate ha utilizzato invece il metodo degli expert panels? La questione viene discussa in appendice a p. 137.

21

COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI COMPETENZE

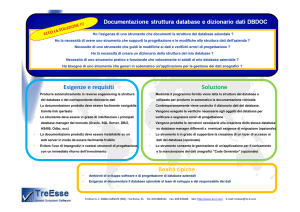

Il lavoro di riflessione negli expert panels

22

Da giudizi vaghi e polisensi (“è bravo”,“è

capace”, ecc.) che qualificano i performers di livello superiore (la luce bianca

che va a rifrangersi sul prisma ottico rappresenta appunto l’intuizione valutativa

indistinta) si passa attraverso la riflessione (il prisma ottico) sugli episodi di best

performance e sui comportamenti che ne

sono causa (letti gli uni e gli altri in contrapposizione alle esperienze di average

performance) alla scomposizione analitica delle competenze (raffigurata dallo

spettro dell’iride).

Ascoltando e dibattendo con gli interessati le esperienze che essi raccontavano, si è

arrivati, con un lavoro di analisi e codifica degli episodi narrati, all’individuazione di

una serie di competenze, raggruppate, a loro volta, in macro categorie, la cui descrizione

si è tradotta nella stesura del Dizionario delle competenze riportato in questo manuale.

Cosa sono le “competenze”? Possiamo a questo punto darne la seguente definizione: le competenze sono categorie di comportamenti15 o, come si potrebbe anche dire,

classi di comportamenti che hanno queste caratteristiche:

• sono causa dei successi di un’organizzazione16;

• sono reali e osservabili in un contesto lavorativo in base a criteri predeterminati (non

si tratta quindi di mere “potenzialità” esposte ad apprezzamenti fortemente soggettivi,

ma di comportamenti effettivi la cui rilevazione è suscettibile di controllo intersoggettivo all’interno di un’organizzazione).

Proprio per la loro dimensione comportamentale e per gli effetti che determinano

sul piano organizzativo, le competenze si definiscono anche “comportamenti organizzativi” o “competenze organizzative”.

Secondo la definizione appena data, le competenze sono un “costrutto organizzativo” e non un “costrutto psicologico”. In sostanza, noi diciamo cos’è una competenza dal

punto di vista organizzativo (è una classe di comportamenti che esprimono performance di

livello superiore), senza però entrare nell’intricata spiegazione di cosa c’è dietro o cosa c’è

15 Per fare un esempio, essere riusciti a prevenire un conflitto sindacale è un comportamento singolo, così

come è un comportamento singolo aver previsto l’insorgere di un problema e avervi dato soluzione tempestivamente. La “categoria” è invece un’entità generale e astratta che ricomprende – sotto una definizione –

questi comportamenti e altri simili. È appunto questa classe di comportamenti che costituisce, nel caso di

specie, la competenza che chiamiamo “iniziativa”.

16 Fra competenze e risultati viene fatta spesso una distinzione analoga a quella fra mezzi e fini. Se i risultati

rappresentano cosa bisogna fare, le competenze indicano come (cioè con quali comportamenti) si riesca a raggiungerli. Questa distinzione si può prestare a qualche malinteso, come evidenziato in appendice a p. 129.

COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI COMPETENZE

sotto dal punto di vista psicologico17. Per riprendere l’esempio già citato, quello che noi

facciamo è dare una chiara definizione di cosa sia “l’iniziativa”, in modo da poter distinguere con sufficiente precisione quali comportamenti vi rientrino e quali no, ma prescindiamo da cosa vi sia “dietro” o “sotto” il senso di iniziativa, psicologicamente parlando. In

questo modo la nostra definizione è neutrale. Vi si può cioè aderire senza dover necessariamente prendere partito in un dibattito complesso e controverso, che esula dagli scopi di

questo manuale (per chi comunque vi abbia interesse, una sintesi succinta del dibattito è

presentata in appendice a p. 131). Il nostro fine è solo quello di approntare una intelaiatura

di concetti essenziali che permettano di assumere, con sufficiente consapevolezza critica,

importanti scelte organizzative, come la rilevazione, la valutazione e lo sviluppo delle

competenze. Insomma, ai fini della costruzione di un modello di competenze – che è il

nostro obiettivo – ciò che veramente importa è enunciare con chiarezza quali comportamenti siano classificabili come “tensione al risultato”, “flessibilità”, “fare squadra”, ecc. e

quali no, affinché le persone sappiano cosa l’organizModel → Self-modelling

zazione si attende da loro e cosa quindi sarà rilevato e

Un modello comportamentale ha, a

valutato, e cosa andrà eventualmente sviluppato laddeterminate condizioni, la capacità di

dove emergano gap rispetto alle aspettative. In sintesi,

attivare un processo di self-modelling.

quando c’è un modello valido (p. 32), chiaramente

riconoscibile e riconosciuto, si possono consapevolmente avviare i processi di apprendimento e di sviluppo legati appunto alla possibilità di seguire quel modello (self-modelling).

4.2 Struttura del Dizionario delle competenze

Dopo questi chiarimenti sulla nozione di “competenza”, si può passare a descrivere l’articolazione del Dizionario delle competenze dell’Agenzia. Il dizionario presenta,

per ciascuna competenza, una descrizione generale e una serie di indicatori comportamentali raggruppati in quattro classi secondo una scala crescente di intensità18.

La descrizione delle competenze assume, laddove queste abbiano in qualche modo

carattere autoesplicativo o siano comunque di più immediata comprensione, la forma di

17 Una spiegazione potrebbe essere questa: dietro o sotto i comportamenti di high performance c’è un insieme

eterogeneo di caratteristiche individuali, come conoscenze, capacità, immagine di sé, motivazioni, valori,

atteggiamenti e tratti, che appartengono ai diversi strati della personalità, formando una sorta di iceberg.

Questa spiegazione viene approfondita in appendice a p. 130. Nel nostro caso “dietro” e “sotto” sono evidentemente espressioni metaforiche. Lasciando il piano della metafora, si tratta di distinguere due aspetti

diversi: da un lato, le competenze intese come “categorie di comportamenti” e, dall’altro, le condizioni

(psicologiche, culturali, ecc.) che si assume debbano esistere (ossia quello che, metaforicamente, designiamo appunto come ciò che sta “dietro” o “sotto” le competenze), affinché una persona adotti comportamenti riconducibili a questa o quella competenza.

18 È evidente qui la differenza rispetto ai sistemi tradizionali di analisi valutativa che abbiamo tutti conosciuto a scuola. In quei sistemi l’insegnante ha a disposizione una scala di voti (ad es. quella in decimi) i cui

punti non hanno un significato preciso, sicché ogni docente li interpreta a modo suo (per citare solo un

esempio: un insegnante utilizza solo una parte dei punti a disposizione, in genere non più di tre o quattro

punti, e a questa gamma limitata corrispondono diverse interpretazioni del valore dei punteggi, sicché il

sette di un insegnante può corrispondere al sei o all’otto di un altro, e questi riferimenti così fluttuanti

determinano notevoli discordanze di giudizio).

23

COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI COMPETENZE

24

una definizione sintetica (così è, ad esempio, nel caso della “Tensione al risultato” o della “Flessibilità”). Per altre competenze (ad esempio, quelle riguardanti la passione per il

lavoro e la coerenza) è sembrato invece troppo ingenuo pensare di poterne racchiudere la

complessità dei contenuti in formule esaustive solo in apparenza, e destinate in realtà a

rivelarsi subito vuote o ambigue non appena poste a raffronto con la concretezza delle

situazioni. In questi casi, perciò, non viene data solo una definizione sintetica, ma sono

anche delineati l’orizzonte di senso o, come si potrebbe anche dire, le chiavi di lettura e

di interpretazione che, nella mutevolezza delle vicende, aiutano, assai più di una semplice definizione, a risolvere le ambiguità e a distinguere quali comportamenti rivelino

effettivamente il possesso di una determinata competenza.

Per quanto riguarda la graduazione delle competenze, gli indicatori comportamentali sono classificati secondo quattro livelli19:

• il primo livello (non ancora adeguato) riguarda comportamenti che non apportano

valore aggiunto all’organizzazione, influenzandone anzi negativamente l’efficacia e

l’efficienza dell’azione20;

• il secondo livello (adeguato) indica i comportamenti che rispondono all’esigenza di

corretto funzionamento dell’attività amministrativa;

• il terzo livello (più che adeguato) indica comportamenti che contribuiscono in modo

ragguardevole al raggiungimento degli obiettivi;

• il quarto livello (eccellente) indica comportamenti non comuni per l’apporto particolarmente qualificato e assai differenziato che danno alla performance collettiva.

Per ciascuna competenza sono inoltre riportati nel manuale alcuni esempi significativi di concreti comportamenti organizzativi, tratti dall’agire quotidiano, che corrispondono ai diversi livelli di intensità. Gli esempi sono frutto di una cernita delle testimonianze raccolte nel corso degli expert panels (non era ovviamente possibile riportarle tutte). Negli episodi comportamentaIl Dizionario delle competenze costituisce

li descritti dalle persone intervistate

lo “strumento di misurazione” delle competenze

confluiscono non di rado più compeCaratteristiche di oggettività

tenze, e la selezione degli episodi stesdi uno strumento di misurazione

si è avvenuta quindi in base alla comé Validità = idoneità dello

strumento a intercettare

petenza che nel singolo caso appariva

le caratteristiche che i suoi

utilizzatori (valutati e valutatori)

essere quella più determinante.

hanno interesse a misurare

Dal punto di vista metodologico è

é Affidabilità = idoneità dello

oggettività =

strumento a fornire ai suoi

centrale il fatto che la graduazione delutilizzatori misurazioni coerenti

intersoggettività

e costanti

l’intensità delle competenze non venga

19 Ad ogni livello di intensità di ciascuna competenza corrisponde uno specifico set di indicatori comportamentali, che non costituiscono però un tutt’uno. Non è necessario quindi che siano tutti compresenti per

classificare una determinata prestazione lavorativa sotto questo o quel livello di intensità di competenza.

20 Come osservano Spencer & Spencer (op. cit., trad. it., p. 46), “I livelli negativi sono utili ai fini dello sviluppo (come esempi di cosa si deve evitare) e qualche volta anche della selezione (sono “segnali d’allarme”

che mettono in discussione l’idoneità del candidato ad una posizione in cui quella competenza è critica)”.

COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI COMPETENZE

operata – come in genere avviene – ricorrendo, un po’ comodamente, al solito ventaglio

di avverbi di modo (ad es. “straordinariamente capace”, “molto capace”, “abbastanza

capace”, ecc.). La graduazione è invece stabilita, individuando, con quanta più accuratezza possibile, comportamenti tipologicamente diversi in corrispondenza di ciascun

grado di intensità. È evidente quale sia il vantaggio che tale approccio offre in termini di

oggettività della mappatura delle competenze21.

In sintesi, le caratteristiche strutturali del Dizionario delle competenze sono tre:

definizione della competenza, indicatori comportamentali e citazione di episodi significativi. Su queste tre caratteristiche si basa l’oggettività del modello, e cioè la sua validità

e affidabilità (i concetti di validità e affidabilità sono analizzati più avanti a p. 36).

4.3 Contenuti del Dizionario delle competenze

Il modello proposto evidenzia le competenze di livello superiore che il personale

dell’Agenzia utilizza per realizzare con efficacia ed efficienza i propri compiti e far fronte alle proprie responsabilità.

In particolare, dall’analisi effettuata è emerso chiaramente che i comportamenti del

performer superiore (il “bravo funzionario”) esprimono:

• integrità professionale;

• passione per il proprio lavoro;

• propensione a migliorare i propri standard;

• orientamento a fornire servizi di qualità al contribuente;

• capacità di lavorare con gli altri;

• flessibilità e volontà di aggiornarsi costantemente.

Nell’esprimere tali caratteristiche, il bravo funzionario manifesta competenze che

si possono suddividere in due grandi categorie: competenze intellettive e competenze

extraintellettive. Le prime comprendono l’intuito e la capacità di costruzione logica.

Operando sinergicamente, esse danno vita al dinamismo intellettivo, inteso come abilità

nell’applicare l’intelligenza alla soluzione concreta dei problemi di lavoro. La seconda

categoria comprende le competenze che investono la sfera della volontà e dei sentimenti.

Sono concettualmente distinte dall’intelligenza, ma non vi si contrappongono: volontà e

sentimenti assumono la configurazione di competente organizzative se e in quanto ne

venga fatto un uso intelligente. Ma vale anche la relazione inversa: l’intelligenza prende

forma e si sviluppa solo se trova un ambiente extraintellettivo ad essa favorevole (per

fare un esempio, imparare è un’abilità tipicamente intellettuale, che non si sviluppa però

se non si ha una spinta – una motivazione, come si suole dire – a praticarla: si impara a

fondo solo ciò cui ci si appassiona).

21 La possibilità di utilizzare, per la rilevazione delle competenze, metodi di tipo quantitativo anziché qualitativo (metodi “qualitativi” sono quelli basati sull’uso del linguaggio ordinario) è discussa in appendice a p. 152.

25

COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI COMPETENZE

26

Sotto l’aspetto della valutazione, la differenza fra competenze intellettive ed extraintellettive è particolarmente importante. Le prime hanno riflessi diretti e immediati sulla

prestazione di lavoro (è superfluo sottolineare quale rilievo abbiano l’uso dell’intelligenza

e la risorsa del sapere in attività tecnicamente così complesse quali sono quelle legate

all’applicazione dei tributi in società socialmente ed economicamente avanzate, tant’è che

il termine knowledge worker, lavoratore della conoscenza, è quanto mai appropriato ai

lavoratori dell’Agenzia), mentre le seconde hanno riflessi indiretti e mediati. In questo

caso, “indiretti” e “mediati” non significa affatto “marginali” o “poco rilevanti”. Competenze come “Tensione al risultato”, “Iniziativa”, “Flessibilità”, capacità di “Fare squadra”,

ecc. (sono queste, come vedremo meglio più avanti, alcune delle competenze extraintellettive) sorreggono e indirizzano la motivazione individuale al lavoro e contribuiscono ad alimentare nell’ufficio e a tenervi vivo un clima organizzativo favorevole alla performance

collettiva. Come tali esse hanno un’importanza determinante: riconoscendone e valutandone l’apporto, si promuove l’interesse e l’impegno dei singoli a farle proprie e a praticarle.

Le competenze sono raggruppate in cinque aggregati omogenei, comprendenti

complessivamente undici competenze. Il termine tecnico inglese che designa tali raggruppamenti è cluster (che nell’uso comune significa appunto un gruppo di cose dello

stesso tipo, come cluster of flowers o cluster of stars). Per comodità espressiva parleremo

allora nel seguito di “cluster di competenze” invece che di “raggruppamento omogeneo

di competenze”.

Cluster delle competenze intellettive

Dinamismo intellettivo. Comprende le competenze Intuito & Costruzione logica,

che riguardano la capacità di combinare intuizione, analisi critica e conoscenze teoriche

nella risoluzione dei problemi di lavoro. In ragione del suo legame diretto e immediato

con la prestazione di lavoro, il dinamismo intellettivo è valutato, anche per motivi di semplicità, in base alle caratteristiche della prestazione eseguita. In altre parole, il comportamento intelligente viene valutato attraverso la verifica del prodotto intelligente.

Cluster delle competenze extraintellettive

– Affidabilità. Comprende la competenza Coerenza, che riguarda l’integrità e la correttezza professionale, e la competenza Passione per il lavoro, che esprime l’attaccamento al proprio mestiere;

– Dinamismo realizzativo. Comprende le seguenti competenze: Iniziativa, intesa come

capacità proattiva di attivarsi autonomamente senza sollecitazioni esterne, Tensione al

risultato, riguardante la capacità di prefiggersi obiettivi non facilmente realizzabili e di

impegnarsi a fondo per raggiungerli, e Sviluppo e diffusione del sapere, che denota

l’attitudine a sviluppare il proprio patrimonio di conoscenze ed esperienze a beneficio

della propria performance lavorativa e di quella dei colleghi;

– Dinamismo relazionale. Comprende le competenze Orientamento all’altro, Fare squadra

e Flessibilità, che riguardano la capacità di interagire, cooperare e lavorare in gruppo;

COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI COMPETENZE

– Leadership. Comprende due competenze: Team building (organizzazione e sviluppo

del gruppo) e Influenza, che riguardano la capacità di guidare gruppi e di esercitare

nel proprio ambiente di lavoro un ruolo trainante con la forza della persuasione.

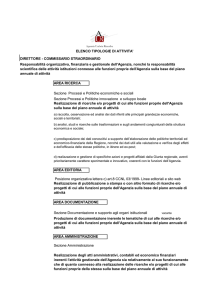

L’immagine seguente dà una visione d’insieme del modello delle competenze del

personale dell’Agenzia delle Entrate, e dell’integrazione, al suo interno, delle competenze intellettive con quelle extraintellettive.

Modello delle competenze del personale dell’Agenzia delle Entrate

Affidabilità

Dinamismo intellettivo

• Coerenza

• Passione per il lavoro

• Intuito & costruzione logica

Dinamismo realizzativo

• Iniziativa

• Tensione al risultato

• Sviluppo e diffusione del sapere

Dinamismo relazionale

• Orientamento all’altro

• Fare squadra

• Flessibilità

Leadership

• Team building

• Influenza

All’interno del modello vanno poi selezionate le competenze proprie dei diversi

ruoli professionali (ossia le competenze richieste dalle funzioni della specifica posizione

rivestita, ad es. capo area, capo team, ecc.) e va assegnato un peso ai singoli cluster.

Mentre per alcuni ruoli possono quindi essere previste tutte le competenze del

modello generale, per altri le competenze possono essere solo alcune. Analogamente, il

peso dei cluster potrà variare a seconda dei ruoli considerati.

Questa operazione di scelta delle competenze nell’ambito del modello generale e

di assegnazione ad esse di un peso dà luogo al profilo delle competenze di ciascun ruolo

(una sorta di identikit comportamentale per le diverse posizioni funzionali).

In questa sede si omette la descrizione dei profili di competenze dei ruoli professionali dell’Agenzia, poiché avrebbe scarso interesse per il lettore che non faccia parte

dell’Agenzia stessa.

27

PARTE SECONDA

USO DI UN MODELLO

DI COMPETENZE

29

USO DI UN MODELLO DI COMPETENZE

31

1. Lo snodo tra modello di competenze e sistema di valutazione

A che serve un modello di competenze? Individuare le competenze necessarie a

lavorare bene in un determinato contesto organizzativo, può avere più finalità.

Si è già visto come il “movimento delle competenze” abbia storicamente origine

sul terreno della selezione, ma si sia poi esteso all’intero ambito del processo di gestione

delle risorse umane (formazione, sviluppo, remunerazione, piani di carriera). C’è però un

filo che lega tutti questi momenti applicativi di un modello di competenze, ed è il tema

della valutazione e – connesso a questo – il tema della costruzione di un sistema di valutazione. Su questa problematica intendiamo ora concentrare l’attenzione.

Per evitare equivoci, occorre subito osservare che “modello di competenze” e

“sistema di valutazione” non sono la stessa cosa. Il primo indica una costellazione di

aspettative di lavoro, il secondo riguarda le modalità di verifica della risposta a tali

aspettative. Il contenuto delle aspettative è dato dalle competenze cui un’organizzazione attribuisce valore in quanto generatrici di performance elevata. Le aspettative sono

formulate dal modello in modo generale (cioè senza riguardo a questa o a quella singola

persona) e astratto (cioè senza riguardo a questo o a quel caso concreto). La verifica delle

aspettative riguarda invece persone particolari in situazioni determinate. Insomma, con

la costruzione del proprio modello di competenze, un’organizzazione dichiara cosa si

attende in termini di comportamenti produttivi di performance superiore. Con un sistema di valutazione, rileva invece con procedure formalizzate se e in quale grado i comportamenti dei singoli corrispondano a quelle attese. Una cosa è definire l’intreccio delle competenze richieste ai componenti di un’organizzazione (qui siamo nell’ambito del

“modello di competenze”), un’altra è stabilire se, e in quale misura, e in che modo, nei

riguardi di chi e ad opera di chi e con quali effetti, le competenze descritte nel modello

debbano formare oggetto di procedure formali di verifica (qui siamo nell’ambito del

“sistema di valutazione”).

Ad esempio, in un’organizzazione come quella dell’Agenzia delle Entrate, che

svolge funzioni strettamente legate al rispetto di valori fondamentali dell’etica pubblica

(l’adempimento del dovere fiscale), pretendere dagli appartenenti a questa organizzazione comportamenti che denotino “integrità e coerenza” fa necessariamente parte del

modello professionale di un funzionario dell’Agenzia. Cosa diversa però è decidere di

USO DI UN MODELLO DI COMPETENZE

32

fare oggetto di una valutazione formalizzata tali comportamenti, così come manifestati

da questa o quella persona. Ragioni quale, ad esempio, la difficoltà pratica di osservazione di comportamenti come quelli appena indicati, nei loro diversi livelli di intensità,

e le discussioni, non facilmente componibili, che potrebbero di conseguenza accendersi

ove tali comportamenti fossero oggetto di valutazione formale, possono condurre alla

decisione di escludere la rilevazione di tali comportamenti dall’ambito di un sistema di

valutazione.

Potrebbe però a questo punto ritenersi che se un modello di competenze non si

abbina a un sistema di valutazione, il primo è destinato a risultare inefficace. Non è così.

Se una categoria di comportamenti, prevista dal modello di competenze, non trova inserimento nel sistema di valutazione, ciò non significa affatto che quella categoria rimane

priva di rilevanza pratica. Un modello di competenze esplicita la cultura e i valori di

un’organizzazione e questo passaggio dalla dimensione tacita alla dimensione espressa

della vita organizzativa può avere influenza decisiva sulle dinamiche cruciali dell’identità e del senso di appartenenza, che consentono ad un’organizzazione di rimanere vitale

nel tempo e di svilupparsi22.

Condizione essenziale affinché un modello di competenze possa esercitare tale

influenza è quella della validità del modello stesso. Un modello è valido se risponde

alle specifiche esigenze della realtà organizzativa per la quale è stato costruito, ovvero

se riesce a dare forma chiara, coerente e compiuta (e magari, se non proprio avvincente,

almeno non soporifera) alle idee più o meno implicite che le persone stesse, lavorando

giorno per giorno, sviluppano riguardo ai tipi di comportamento più funzionali rispetto

agli obiettivi della propria organizzazione. Questo processo di crescita comune di consapevolezza legato all’introduzione di un modello di competenze può servire a dissipare ambiguità e incoerenze e a superare visioni parziali, riduttive o addirittura sbagliate

nelle concezioni di lavoro maturate dagli appartenenti ad una organizzazione23. In breve: a parità di ogni altra condizione, lavora meglio chi ha una idea migliore di ciò che è

bene fare. Se il modello di competenze proposto riesce a far progredire la qualità dell’autoconsapevolezza, l’atteggiamento cui esso dà impulso non è di difesa o di elusione

(come avviene per adempimenti giudicati pesanti, inutili e burocratici), né di adeguamento passivo ad obblighi sentiti come estrinseci rispetto alle reali esigenze di lavoro,

bensì di adesione attiva a un codice di comportamento cui gli interessati attribuiscono

spontaneamente autentico valore e nel quale quindi possono riconoscersi e trovare

ragioni e motivazione nella propria vita lavorativa. Acquisendo piena conoscenza delle

aspettative della propria organizzazione, il personale può sapere, senza incertezze, dove

22 Per una sintesi delle questioni riguardanti la tematica della cultura organizzativa, si può leggere H.L.

Tosi, M. Pilati, N.P. Mero e J. Rizzo, Comportamento organizzativo, trad. it. Milano, EGEA, 2002, pp.

365-409.

23 In uno studio relativo a un campione di ingegneri impegnati nel lavoro di ottimizzazione dei motori della

Volvo, un ricercatore svedese, Jörgen Sandberg (Interpretare le competenze, in «Sviluppo & Organizzazione», n. 182, novembre/dicembre 2000, pp. 95-107 e 111-114), ha sviluppato l’idea che in una organizzazione possano convivere, più o meno implicitamente, concezioni diverse su cosa debba intendersi per best

performance e best performer (per un approfondimento si può vedere l’appendice a p. 136).

USO DI UN MODELLO DI COMPETENZE

e come dirigere la propria azione, traendo così, dal modello di comportamenti che gli

viene indicato, una duplice motivazione: da un lato, con la gratificazione legata al riconoscimento dei propri punti di forza, la spinta a perseverare nel percorso intrapreso, e

dall’altro, la sollecitazione ad analizzare lucidamente – in un processo di progressivo

miglioramento e sviluppo – quali siano invece i propri punti deboli.

Ma se questo è vero, si pone allora una domanda speculare a quella che è stata prima formulata e che suonava così: senza un sistema di valutazione un modello di competenze non è destinato a rimanere inefficace? La risposta è stata: no, un modello di competenze ha una sua intrinseca efficacia. La questione adesso si ribalta: se un modello di

competenze è in sé efficace, che motivo c’è di accoppiarvi un sistema di valutazione? La

risposta è questa: quando si decide di agganciare una serie di effetti (ad esempio, incrementi retributivi, percorsi formativi o progressioni di carriera) ad una verifica di come le

persone corrispondano al modello loro proposto è necessario che questa verifica sia condotta non “ad occhio”, “a naso” o “a pelle” ma in modo formale con una procedura controllabile da tutti gli interessati.

Ciò anzitutto per ragioni di equità organizzativa. Se si assume che le prestazioni

lavorative dei singoli rispetto al modello indicato non siano tutte uguali, decidere di collegare effetti a questa diversità di prestazioni, comporterà – per ragioni appunto di equità

– una distribuzione diversa di vantaggi, che è necessario però non solo che sia di fatto

equa, ma che venga anche percepita come equa. È infatti generalmente riconosciuto che

un eventuale deficit di equità percepita ha conseguenze negative sulla motivazione al

lavoro (disaffezione e calo dell’impegno lavorativo).

Lo scopo di un sistema di valutazione è fondamentalmente quello di contribuire

a mantenere quanto più elevato possibile in una organizzazione il senso dell’equità

percepita nella distribuzione dei vantaggi legati alla rilevazione e alla verifica del grado di corrispondenza della prestazione lavorativa alle aspettative enunciate dal modello. Quello che occorre tutelare ai fini del sostegno alla motivazione al lavoro non è solo

l’equità sostantiva – ossia la percezione che i propri sforzi e i propri successi vengano

giudicati in maniera equa rispetto a quelli degli altri – ma anche l’equità procedurale.

Una distribuzione di vantaggi, pur se in sé giusta, fatica ad essere percepita come giusta, se non sono percepite come giuste le regole procedurali seguite per la distribuzione dei vantaggi. Il che significa, nell’ambito di una procedura di valutazione, assicurare agli interessati queste tre cose: una compiuta “autopresentazione” (possibilità di

esporre il proprio punto di vista, prima che la decisione valutativa venga adottata), un

genuino “scambio comunicativo” (avere una chiara spiegazione del senso della decisione valutativa ed essere trattati con rispetto e dignità) e una effettiva “influenza decisionale” (ad esempio, la possibilità di attivare un’istanza di appello avverso la decisione valutativa).

In sintesi, nell’apprezzamento della prestazione lavorativa le questioni critiche

sono fondamentalmente due: decidere la valutazione giusta e deciderla nel modo giusto.

La prima questione riguarda l’ambito dell’equità sostantiva, la seconda l’ambito dell’equità procedurale. Ci si può aspettare che quanto più difficile sia misurare la quantità e

la qualità della prestazione lavorativa, tanto maggiori diventino i margini di incertezza

33

USO DI UN MODELLO DI COMPETENZE

34

dell’equità sostantiva, e tanto maggiore diventi allora per gli interessati l’importanza dell’equità procedurale24.

Oltre all’equità organizzativa, c’è un’altra ragione importante che giustifica l’introduzione di un sistema di valutazione ed è quella dell’efficienza organizzativa.

Valutazioni informali, quali quelle che circolano quotidianamente negli uffici, sono

strettamente legate alle fugaci vicende individuali, e non diventano quindi patrimonio conoscitivo comune, utile ad attivare e sostenere processi di apprendimento organizzativo. Un sistema di valutazione contribuisce invece ad arricchire progressivamente la base di conoscenza da cui l’organizzazione può attingere gli elementi valutativi necessari per le scelte gestionali, fra le quali, in particolare, quella riguardante il

conferimento degli incarichi (in questo caso si tratta degli elementi valutativi necessari per “mettere la persona giusta al posto giusto” o, per usare un’espressione inglese

ancora più sintetica, “to match people and job”, cioè “mettere in corrispondenza le

persone e il lavoro”).

Costruire un sistema di valutazione, significa rispondere a queste cinque domande:

• cosa si debba valutare (quali competenze e – oltre alle competenze – quali output dell’attività svolta);

• chi debba essere valutato (tutte le categorie di personale o solo alcune ovvero solo

alcune e soltanto per alcuni mestieri);

• chi debba valutare (il ruolo del dirigente dell’ufficio, lo spazio da attribuire all’autovalutazione, il ruolo degli altri attori, le istanze di garanzia);

• come si debba valutare (procedura, flusso e cadenza della valutazione, ponderazione

prodotti/competenze, livelli valutativi, determinazione dei punteggi, tipo di differenziazione valutativa, vale a dire se ci si debba solo preoccupare di “bloccare i peggiori”

o anche di “promuovere i migliori”, soluzione, quest’ultima, tipica dei sistemi volti a

sostenere strategie efficaci di sviluppo organizzativo);

• perché si debba valutare (effetti della valutazione: selezione, recupero di carenze formative, sviluppo professionale e progressione di carriera, incrementi del salario accessorio, attribuzione di incarichi).

Una risposta puntuale a tutte queste domande richiede un’appropriata normazione

nel quadro del sistema di relazioni sindacali previsto per ciascuna amministrazione pubblica. Lo snodo tra il modello di competenze e il sistema di valutazione segna perciò il passaggio dall’ambito della cultura e dei valori dell’organizzazione a quello della normazione

del rapporto di lavoro. Più e meglio di tante parole, può servire forse la figura seguente a far

comprendere la relazione tra modello di competenze e sistema di valutazione.

24 Sulla questione dell’equità organizzativa, analizzata come parte della questione più generale riguardante la

motivazione al lavoro, si possono consultare A. Grandori, Organizzazione e comportamento economico,