VOLUME II

UNITÀ 1

CAPITOLO 2

DALLA REPUBBLICA AL PRINCIPATO

(44 a.C. -14 d.C.)

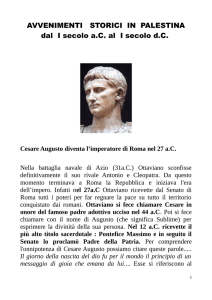

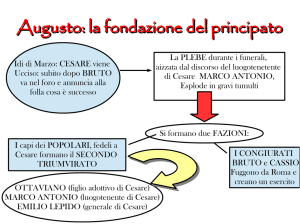

1. LA FINE DELLA RESPUBLICA

1.1 Antonio e Ottaviano tra alleanze e ostilità

Il giovane erede (44 a.C.)

Dopo la morte e il funerale di Cesare, ai primi di aprile i capi della congiura Bruto e Cassio furono

costretti ad abbandonare la città e cercarono rifugio rispettivamente in Macedonia e in Siria, dove

cominciarono ad arruolare truppe per restaurare le “libertà” repubblicane.

Alla fine del mese, Ottaviano rientrò a Roma, deciso a raccogliere l’eredità di Cesare, suo padre

adottivo, e a far rispettare le sue ultime volontà. Ma Marco Antonio, il luogotenente del dittatore

che aspirava alla sua successione, non volle consegnargli i beni di Cesare. Il giovane vendette allora

i suoi beni personali per distribuire alla plebe e ai legionari le somme che Cesare aveva destinato

loro nel testamento. Ottaviano riscosse così l’immediato favore popolare.

Pur tanto giovane, però, egli capì che non avrebbe potuto agire senza l’appoggio del senato e si

avvicinò ai più moderati degli optimates. Tra essi era Cicerone, il quale continuava a sostenere il

proprio modello di concordia ordinum, l’unico ad apparire vincente dopo tante lotte civili. Il suo

ideale era quello di un accordo tra i due ordini degli ottimati e dei cavalieri, in una repubblica

governata da un primo cittadino autorevole, che, se non poteva essere lui stesso, egli sembrava

individuare in Ottaviano, magari assistito e consigliato da un uomo più maturo ed esperto come lo

stesso Cicerone. Il senato, da parte sua, vedeva in Ottaviano un giovane inesperto (Cicerone, nelle

lettere scritte in quella settimana, lo chiamava “il ragazzino”), facile da manovrare e utilizzare

contro Antonio. Non sapevano ancora, evidentemente, con chi avevano a che fare.

Il primo scontro tra Ottaviano e Antonio (43 a.C.)

Concluso il suo consolato, nel 43 a.C. Antonio ebbe il proconsolato della Macedonia, dove Cesare

aveva insediato sei delle migliori legioni pronte a partire per la guerra contro i parti. In attesa di

regolare i conti con il giovane erede designato, Marco Antonio non voleva allontanarsi troppo da

Roma. Fece allora promulgare una legge sulla possibilità di permutare le province e pretese per sé

la Gallia Cisalpina che, per il 43, era stata già assegnata da Cesare a Decimo Giunio Bruto Albino

(lo stesso che poi lo tradì spingendolo a recarsi in senato alle idi di marzo). La manovra di Antonio

fu denunciata da Cicerone con quattordici orazioni, le celebri Filippiche, così definite per la

veemenza oratoria che ricordava quella di Demostene nelle sue quattro orazioni contro Filippo di

Macedonia.

Antonio decise allora di impossessarsi della Gallia utilizzando le sei legioni di stanza in

Macedonia, che fece sbarcare a Brindisi. Ma quando arrivarono, Ottaviano, elargendo una notevole

quantità di denaro, ne attrasse due dalla sua parte. Nel contempo reclutò, a titolo personale perché

non ricopriva ancora alcuna magistratura, 3.000 veterani di Cesare per costituire un proprio esercito

privato. Cicerone ottenne allora dal senato – illegalmente perché Ottaviano non aveva ricoperto le

cariche necessarie – che gli si conferisse il titolo di propretore per rendere legale il suo esercito.

Così, nel 43 a.C., Ottaviano partì insieme con i consoli in carica quell’anno per sconfiggere

Antonio. Questi, che stava assediando Decimo Giunio Bruto a Mutina (Modena), nella Gallia

Cisalpina, una volta sconfitto dalle legioni di Ottaviano si rifugiò nella Gallia Narbonense, dov’era

governatore Marco Emilio Lepido, che gli offrì aiuti per continuare la lotta. Ottaviano, che non si

fidava del senato, non fece nulla per fermarlo. Il

pubblici.

senato dichiarò Antonio e Lepido nemici

Ottaviano console con la forza (43 a.C.)

La vittoria su Antonio spinse Ottaviano a pretendere il consolato, soprattutto perché il senato, dopo

averlo sfruttato per tenere a bada Antonio, cominciava ora a riavvicinarsi a Bruto e Cassio, i

cesaricidi. Da Modena allora Ottaviano marciò con l’esercito verso Roma, lasciò le sue truppe

accampate alle porte della città, si impossessò del tesoro dello Stato con cui riuscì ad arruolare 11

legioni, convocò i comizi e il 19 agosto del 43 si fece eleggere console, revocò l’amnistia concessa

a Bruto e Cassio, che vennero condannati all’esilio e alla confisca dei beni, e abrogò il decreto che

dichiarava nemici pubblici Antonio e Lepido.

Il secondo triumvirato (43 a.C.)

Ripresi quindi i contatti con Marco Antonio e Lepido, Ottaviano si incontrò con loro a Bologna

dove essi lo avevano raggiunto con le loro truppe. Qui stabilirono un accordo, che fu poi ratificato

dai comizi come una magistratura straordinaria, il triumvirato reipublicae constituendae, “per

riformare lo stato”. Questo secondo triumvirato, che non era quindi un accordo privato come il

primo, attribuiva ai triumviri, per cinque anni, praticamente tutti i maggiori poteri dello Stato: fare

le leggi, nominare i magistrati, assegnare terre, decidere la pace e la guerra, giudicare senza che si

potesse fare appello contro le loro sentenze. Pertanto essi assegnarono il consolato del 42 a Lepido,

il comando della spedizione in Oriente contro Bruto e Cassio a Ottaviano e Antonio, le altre

magistrature a parenti e amici; riesumarono le liste di proscrizione e avviarono una strage – anche

più sanguinosa di quella di Silla – degli avversari e di tutti coloro che avevano la sola colpa di

essere ricchi, perché le liste servivano sostanzialmente per finanziare la loro politica. Tra le altre

vittime cadde anche Cicerone (v. scheda), colpevole di avere scagliato le sue invettive contro

Antonio con le Filippiche. Neppure Ottaviano volle o poté salvarlo.

Tra storia e letteratura

Furono proprio i sicari di Antonio che il 7 dicembre del 43 raggiunsero Cicerone che cercava di

fuggire per mare dalla sua villa di Gaeta. Ma per il timore della traversata in un mare in tempesta e

della difficoltà della fuga Cicerone sporse la testa fuori della lettiga per offrirla alla spada del sicario

che lo uccise. La sua tesa fu esposta sui rostri, la tribuna oratoria da cui aveva declamato tante volte

le sue orazioni insieme alle mani con cui aveva scritto le orazioni contro Antonio.

«Ci rivedremo a Filippi!» (dicembre del 42 a.C.)

Quando la carneficina ebbe fine, con la morte di 300 senatori e 3000 cavalieri, e le somme

necessarie alla guerra erano state ormai raccolte a sufficienza con la violenza, cominciò sotto il

comando di Antonio e Ottaviano la campagna contro gli uccisori di Cesare, che in Macedonia

avevano radunato le loro forze. Ai primi di dicembre del 42 a.C. i due eserciti si scontrarono nella

piana di Filippi, un’antica città fondata da Filippo di Macedonia. Bruto vinse, ma Cassio, battuto

dalle truppe di Antonio, in preda alla disperazione si diede la morte, si dice, con lo stesso pugnale

con cui aveva ucciso Cesare. In una nuova battaglia, avvenuta nello stesso luogo venti giorni dopo,

anche Bruto sconfitto si fece uccidere da un amico. Secondo una leggenda, qualche giorno prima

della battaglia, lo spettro di Cesare, apparsogli in sogno, gli avrebbe detto l’ultima delle sue frasi

passate in proverbio: «Ci rivedremo a Filippi!».

Le confische

Con la sconfitta dei repubblicani a Filippi, il destino della repubblica era ormai segnato. Solo non si

sapeva ancora chi sarebbe stato il signore del mondo, se Ottaviano o Antonio. Dopo la battaglia i

vincitori si separarono, per reperire fondi con cui ricompensare i ben 170.000 soldati congedati:

stabilirono che Antonio spremesse denaro dalle province orientali e Ottaviano distribuisse in Italia

le terre ai veterani. Ma questi incontrò gravi ostacoli, perché i proprietari che si videro confiscare le

terre, ne chiesero il risarcimento, mentre i veterani non erano contenti di quanto ricevevano.

La guerra di Perugia (41-40 a.C.)

Facile gioco ebbero quindi la moglie di Marco Antonio, Fulvia, e il fratello Lucio Antonio nel

cavalcare la rabbia che serpeggiava tra gli italici. Non si sa se e quanto Antonio abbia influito sul

tentativo dei suoi parenti di ostacolare, con una insurrezione degli italici, l’ascesa di Ottaviano al

potere. I ribelli avevano posto il loro quartier generale a Perugia e fu qui che, nell’autunno del 41

a.C., li raggiunse Ottaviano. Dopo aver tentato invano un accordo, posta sotto assedio la città, la

prese per fame nella primavera del 40 a.C. Per evitare la reazione di Antonio, Ottaviano concesse

la vita a Fulvia e Lucio, ma saccheggiò e incendiò la città; poi, in una cerimonia sacra in onore di

Cesare, sacrificò trecento illustri cittadini.

Gli accordi di Brindisi (40 a.C.) e di Miseno (39 a.C.)

Antonio non poteva tollerare oltre l’ascesa di Ottaviano e cominciò a prendere accordi con Sesto

Pompeo. Questi, figlio di Pompeo Magno, dopo la sconfitta subita a Munda per opera di Cesare (45

a.C.) aveva continuato a combattere in Spagna, dove lo avevano raggiunto anche gli ultimi

superstiti della battaglia di Filippi. Dal senato aveva ricevuto il comando delle forze navali di Roma

e ne aveva approfittato per conquistare la Sicilia, al Corsica e la Sardegna e ostacolare con atti di

pirateria l’approvvigionamento di Roma. Sesto, privo di un esercito di terra, aveva costituito finora

un pericolo limitato, ma ora l’accordo con Antonio lo rendeva assai pericoloso per Ottaviano.

C’era il rischio di un’altra guerra civile, ma amici comuni, come Asinio Pollione e Mecenate,

riuscirono ad evitare lo scontro, e Antonio e Ottaviano, in un incontro a Brindisi nel 40 a.C., alla

presenza anche di Lepido, rinsaldarono il triumvirato con un nuovo patto, con cui prorogarono il

triumvirato per altri cinque anni fino al 33 e si spartirono l’impero: a Ottaviano toccò il controllo

delle province occidentali, ad Antonio di quelle orientali e a Lepido dell’Africa.

L’Italia restava fuori dalla spartizione, ma era necessario liberarla dalla minaccia di Sesto Pompeo.

A lui, con l’accordo di Miseno del 39 a.C., i triumviri concessero il governo delle tre maggiori

isole italiane e dell’Acaia (la Grecia), in cambio Sesto avrebbe garantito il vettovagliamento

dell’Italia e la liberazione del Mediterraneo dai pirati.

Per rinsaldare gli accordi si combinarono due matrimoni: Antonio, che era rimasto vedovo di

Fulvia, morta poco dopo la presa di Perugia, sposò la sorella di Ottaviano, Ottavia, donna d’animo

nobilissimo. Ottaviano divorziò dalla moglie Clodia, figlia del tribuno della plebe Clodio, per

sposare Scribonia, parente di Sesto Pompeo.

Fuori due!

Gli accordi servirono di fatto solo a rimandare l’inevitabile scontro tra Ottaviano e Antonio. Intanto

occorreva disfarsi del pericolo rappresentato da Sesto Pompeo, che senza rispettare i patti aveva

ripreso gli atti di pirateria. Così nel 38 a.C. i triumviri decisero di eliminarlo, inviando una flotta al

comando del generale Marco Vipsanio Agrippa, coetaneo e amico di Ottaviano, che vinse la flotta

di Sesto Pompeo a Nauloco, presso Milazzo, in Sicilia, nel 36 a.C.: Sesto Pompeo fuggì in Asia

Minore e lì fu ucciso a Mileto da un generale di Antonio. A prendere possesso della Sicilia giunse

Lepido, che aveva contribuito alla sconfitta di Sesto Pompeo e ora voleva assumere un ruolo di

maggior peso, ribellandosi a Ottaviano. Ma il suo esercito lo abbandonò per passare proprio dalla

parte di Ottaviano. Questi concesse a Lepido la vita, ma lo privò delle sue province e della dignità

di triumviro, lo relegò in una splendida villa al Circeo, in cui poté mantenere il titolo di pontefice

massimo fino alla morte (13 a.C.).

Ormai padrone assoluto dell’Occidente, Ottaviano, tornato a Roma nell’autunno del 36 a.C.,

ottenne dal senato il trionfo, l’inviolabilità che spettava ai tribuni della plebe, il diritto di portare la

corona d’alloro, come Cesare, per aver salvato la patria dai pirati e dal pericolo della fame.

1.2 La scelta antiromana di Marco Antonio

Antonio e Cleopatra

Il terzo ostacolo all’affermazione del potere di Ottaviano restava il suo avversario per eccellenza,

ma ad aiutarlo fu involontariamente proprio Marc’Antonio che fece una scelta perdente. Spesso si

attribuisce questa scelta all’amore per Cleopatra, in realtà le ragioni che la determinarono furono

molteplici.

Antonio aveva conosciuto la regina egiziana, che dopo la morte di Cesare era rientrata in Egitto, nel

41-40 a.C., quando si era recato in Oriente a riscuoterne i tributi e aveva convocato Cleopatra in

Cilicia. Sedotto immediatamente dal suo indiscutibile fascino, si era stabilito con lei ad Alessandria,

dove aveva preso a condurre una vita splendida, mentre i parti, che egli avrebbe dovuto sconfiggere,

secondo quanto era stato stabilito dall’accordo di Brindisi, devastavano l’Asia. Era l’epoca della

guerra di Perugia e alcuni sostengono che Fulvia avesse voluto scatenarla per costringere il marito

traditore a rientrare in Italia. Ma Antonio tornò solo alla fine della guerra: Fulvia era già morta ed

egli sposò, per ragioni politiche, la sorella di Ottaviano, Ottavia.

Quando nel 39 tornò ad Alessandria riprese la convivenza con la regina, e addirittura la sposò.

Anche se il matrimonio tra un cittadino romano e una straniera non era valido a Roma, ovviamente

si trattava di un gravissimo affronto nei confronti di Ottavia, che aveva avuto da Antonio già due

figli e ne aspettava un terzo. Il problema non era ovviamente solo morale. Antonio era stato sedotto,

oltre che da Cleopatra, anche dallo splendore e dal lusso della sua corte e, soprattutto, dalla

concezione del potere tipica della monarchia orientale. Nel momento culminante della crisi della

repubblica, l’Egitto offriva un modello alternativo a quello romano, che Antonio parve subito

adottare, gestendo i propri poteri di magistrato romano nelle forme e coi metodi di un sovrano

orientale e in modo assolutamente indipendente da Roma. Conquistò il regno di Media e creò

nuovi regni in Siria, Armenia e Cirenaica, ricavandoli in gran parte da territori delle province

romane, poi li organizzò in una confederazione di monarchie di cui mise a capo Cleopatra.

Un progetto fallimentare (36-34 a.C.)

Finalmente Antonio si diede a preparare anche la spedizione contro i parti, già progettata da

Cesare e della quale era stato incaricato con gli accordi triumvirali. I parti, infatti, dopo la vittoria

ottenuta a Carre nel 53 a.C. contro Crasso e l’uccisione del triumviro, avevano continuato a

espandersi, conquistando gran parte dell’Asia Minore e della Siria. I luogotenenti di Antonio li

avevano ricacciati entro i loro confini, ma non li avevano sconfitti definitivamente. Toccava ora ad

Antonio che progettò la guerra come momento decisivo dello scontro con Ottaviano: la gloria che

avrebbe acquisito, con una vittoria strepitosa contro l’unica grande potenza ormai in grado di

ostacolare Roma, gli avrebbe consentito di sconfiggere il rivale nell’opinione pubblica.

Preparò allora una spedizione grandiosa: un esercito di 100.000 uomini, di cui 60.000 fanti, 10.000

cavalieri, 30.000 uomini forniti dagli alleati orientali, tra cui il re d’Armenia: non arrivarono invece

i 20.000 uomini promessi da Ottaviano.

Ma la sua conduzione della guerra si rivelò un fallimento: Antonio non fu in grado di vincere la

resistenza della città in cui si erano asserragliati il re e la sua famiglia e che egli aveva cinto

inutilmente d’assedio. L’arrivo dell’autunno costrinse poi le truppe a una ritirata disastrosa in un

territorio impervio e ostile, che causò la perdita di un quarto degli uomini.

Il governatore che voleva farsi re

Tornato in Egitto, Antonio, lungi dal farsi perdonare la sconfitta, inviò a Roma una lettera con cui

ripudiava Ottavia, donna mite, fedele e irreprensibile, suscitando lo sdegno dell’opinione pubblica

romana. Come se non bastasse, ampliò quindi i confini dell’Egitto, annettendovi la Fenicia e

Cipro, che apparteneva a Roma, attribuì ai due figli maschi avuti da Cleopatra alcuni regni ricavati

da province romane (Siria, Cilicia e Cirenaica), proclamò Cleopatra “Regina delle Regine” e le

associò sul trono d’Egitto Cesarione, il figlio che aveva avuto da Cesare.

Ottaviano non si fece sfuggire il vantaggio che gli offriva un simile atteggiamento dell’avversario.

Conosciuto il contenuto del testamento di Antonio, egli lo fece trafugare e lo lesse prima in senato,

poi nei comizi. Marc’Antonio vi dichiarava che Cesarione era davvero figlio di Cesare – e quindi

avrebbe potuto pretenderne l’eredità al posto di Ottaviano, che era stato solo adottato –, designava i

figli di Cleopatra a succedergli nel governo delle province romane – come fossero di sua proprietà –

ed esprimeva il desiderio di essere sepolto ad Alessandria – come se sentisse di non appartenere più

a Roma. Fu facile a Ottaviano convincere i romani che il rivale era ormai completamente succube

di una regina straniera, che ne approfittava per strappare territori all’impero romano e trasferire in

Egitto la sede del potere. Persino i sostenitori di Antonio lo abbandonarono.

L’ipotesi di Ottaviano non era semplice propaganda: la possibilità che Antonio riuscisse a spostare

l’asse politico dell’impero in Oriente era plausibile. L’Oriente aveva una storia millenaria e

conservava tradizioni culturali, politiche e amministrative proprie, in grado di soppiantare il

predominio dell’Occidente, come in effetti accadrà solo tre secoli dopo.

1.3 La guerra civile camuffata

La fine del secondo triumvirato

Nel 33 a.C. il secondo quinquennio del triumvirato era ormai scaduto. Antonio non aveva più

poteri, ma Ottaviano non voleva dare il via a un’altra guerra civile; molto più lodevole era

intraprendere la guerra contro l’usurpatrice “barbara”, la straniera orientale, che tanto ricordava il

barbaro “persiano” contro cui si erano scagliati i greci quattro secoli prima. Ancora una volta la

guerra appariva come uno scontro tra Oriente e Occidente. Nella dichiarazione di guerra il nome

di Antonio non compariva neppure.

Preparativi di guerra

L’incarico di condurre la guerra fu affidato a Ottaviano, che pure non ricopriva alcuna carica

ufficiale. A sostenere l’impresa erano i comizi, le città italiche e quelle delle province di Gallia,

Spagna e Africa.

Nella primavera del 31 a.C., Cleopatra e Antonio, al quale era stato affidato il comando delle

operazioni, raccolsero la flotta e le truppe presso il promontorio di Azio, all’imboccatura del golfo

di Ambracia, nella Grecia nord-occidentale, con la speranza di potere sbarcare da lì in Italia.

Avevano a disposizione le legioni romane d’Oriente, la flotta egiziana e le forze fornite dalle

popolazioni orientali alleate o sottoposte al controllo dell’Egitto, per un totale di 100.000 fanti,

12.000 cavalieri, 500 navi, contro gli 80.000 fanti, i 12.000 cavalieri e le 250 navi di Ottaviano. Ma

la flotta romana era guidata da Vepsanio Agrippa, il vincitore di Sesto Pompeo.

La battaglia di Azio (2 settembre 31 a.C.)

Il 2 settembre del 31 a.C. Agrippa, memore della battaglia di Salamina, in cui i greci, inferiori di

forze, avevano costretto i persiani a battaglia in un luogo angusto dove non potevano dispiegare la

loro superiorità navale, con un’abile mossa schierò le navi in semicerchio a bloccare nel golfo di

Ambracia di fronte alla penisola di Azio le navi di Antonio, che, imponenti ma poco maneggevoli,

tentarono invano di forzare il blocco. Cleopatra, vedendo la battaglia volgere al peggio, fuggì con

una sessantina di navi e Antonio le corse dietro con altre navi. Le 19 legioni schierate sulla

terraferma non volevano credere di essere state abbandonate, ma dopo una settimana si arresero a

Ottaviano.

La tragica fine (30 a.C.)

Mentre ad Alessandria Antonio e Cleopatra riprendono la vita nel lusso e nel piacere, ben

sapendo che ormai la fine si avvicina, Ottaviano rimette ordine nelle province, ripristinando il

potere di Roma, e solo nella primavera dell’anno seguente sbarca ad Alessandria. Antonio cerca di

resistergli con le truppe rimastegli fedeli, ma inutilmente. Poi gli giunge la notizia che Cleopatra si è

chiusa nel suo mausoleo ed egli, credendo sia morta, si suicida. Lo trasportano morente dalla regina,

che si è rinchiusa solo per timore di essere catturata dai romani, e muore tra le sue braccia. Lei

viene catturata, ma non ha nessuna intenzione di lasciarsi trascinare in catene sul carro del vincitore.

Prima cerca di sedurre anche Ottaviano, ma ha ormai 39 anni e ha perduto gran parte del suo

fascino e, poi, Ottaviano ha ben altro carattere. Con uno stratagemma allora la regina elude la

sorveglianza e, secondo quanto ci è stato tramandato, si fa mordere da un aspide, un serpente dal

veleno mortale.

In questo modo probabilmente Cleopatra voleva permettere una successione legittima ai suoi eredi,

facendo credere al suo popolo di essere stata assunta fra gli dei, secondo il costume degli antichi

faraoni. Invece, dei suoi figli, Cesarione fu fatto uccidere da Ottaviano per eliminare il rischio di un

potenziale rivale, e dei figli che Cleopatra aveva avuto da Antonio, il primo fu ucciso perché aveva

collaborato con il padre, gli altri furono raccolti, con grande generosità, da Ottavia che li crebbe

come figli suoi.

A Cleopatra Ottaviano concesse sepoltura accanto ad Antonio, come aveva chiesto, poi si presentò

come suo successore assumendo le insegne e gli attributi propri dei faraoni. L’Egitto, l’ultimo

regno ellenistico, divenne sua proprietà personale, che egli amministrava attraverso un praefectus

Aegypti, e ne mantenne le tradizioni, come già avevano fatto i Tolomei: il fascino della millenaria

storia egizia aveva agito anche su di lui, che si era sempre presentato come il difensore della

romanità.

Ora, a soli 32 anni, Ottaviano era davvero padrone del mondo.

2. LA NASCITA DEL PRINCIPATO

2.1 La transizione camuffata

Voglia di pace

Prima ancora di tornare a Roma dall’Egitto, carico di ricchezze, Ottaviano, l’11 gennaio del 29 a.C.,

fece chiudere le porte del tempio di Giano. Era un gesto dal forte valore simbolico che dava un

segnale chiaro della politica che egli intendeva intraprendere. Le porte del tempio si chiudevano

esclusivamente in periodo di pace e nella storia di Roma era accaduto solo due volte: al tempo

mitico di Numa Pompilio, come raccontava la tradizione, e dopo la prima guerra punica. Ma la pace

ora assumeva ben altro significato.

Soprattutto nell’ultimo secolo, guerre civili, liste di proscrizione, massacri e rapine avevano

prostrato gli animi e il desiderio di pace era un’esigenza condivisa da tutte le forze sociali.

Molti territori italici erano stati devastati, le province orientali saccheggiate, gli abitanti resi schiavi;

il popolo aveva patito la fame per la scarsità di approvvigionamenti, bloccati dai pirati in mare,

dalla guerra in Africa, dai ribelli in Spagna; le classi alte erano state decimate dalle proscrizioni. I

fatti avevano dimostrato che l’aristocrazia senatoria non era più in grado, e da molto tempo, di

governare e tutti erano ormai pronti ad accettare che il potere restasse nelle mani di uno solo, purché

fosse in grado di garantire la sicurezza e la pace. Mentre l’aristocrazia aveva sempre finalizzato la

gestione del potere ai propri interessi, senza tener conto delle esigenze delle altre forze sociali, che,

soprattutto con la creazione di un vasto impero, si erano fatte sempre più impellenti e diversificate,

un uomo al di sopra delle parti, se saggio e forte abbastanza, avrebbe potuto, invece, garantire

maggiore equità, tenendo conto delle esigenze di tutti. Il problema era quello di conciliare gli

interessi delle vecchie classi dirigenti con le richieste dei ceti impoveriti e l’aspirazione degli

eserciti a ottenere garanzie economiche e promozione sociale, di bilanciare i privilegi di cui

godevano i cittadini di Roma e dell’Italia con una maggiore equità nell’amministrazione delle

province. L’idea di pace era quindi legata ai concetti di benessere, concordia e felicità, giustizia e

severità, e, quando Ottaviano riuscì a realizzarla, passò alla storia come Pax Augusta.

Né monarchia né repubblica

Crollato il modello di governo repubblicano, il nuovo modello di Stato non poteva, d’altro canto,

essere quello monarchico, in particolare quello delle monarchie orientali, che tanto avevano

affascinato Marco Antonio e che Ottaviano aveva invece presentato come corrotte: era un modello

improponibile a Roma, perché secoli di governo aristocratico lo avevano reso un tabù. Ottaviano,

rimasto solo al potere, ebbe perciò l’accortezza di non pronunciare mai la parola “re” e la genialità

di creare una forma di governo assolutamente originale. Perché la sua figura non potesse essere

neppure avvicinata a quella di un sovrano, egli si presentò come garante della legalità, restauratore

della repubblica, mantenne intatta la costituzione, lasciò in vita tutte le magistrature e anzi aumentò

il numero dei magistrati. Senza scardinare l’impianto costituzionale dello Stato, consacrato dalla

tradizione, si limitò a farsi attribuire prerogative, titoli e onori che sancissero la sua autorità e, di

fatto, il suo potere sullo Stato. Evitò quindi l’errore di Cesare di inimicarsi il senato, a cui lasciò le

sue prerogative. Eppure egli, che garantiva la pax Augusta, non entrava in senato senza la corazza

celata sotto la toga.

1. 2 Governare per titoli

Il reale potere derivava ad Ottaviano dai titoli che gli furono “via via” riconosciuti al di là delle

cariche istituzionali.

Divi filius (29 a.C.)

Già prima del suo rientro a Roma, il 1° gennaio del 29 a.C. il senato approvò i provvedimenti da

lui presi nelle province, gli concesse il titolo di Divi filius, “figlio del dio”, cioè di quel Cesare che

ormai divinizzato rendeva divino anche il figlio; decretò quindi che il suo nome fosse posto tra

quelli degli dei e che il giorno della sua nascita, il 23 settembre (del 63 a.C.), e quello della vittoria

di Azio, il 2 settembre (del 31 a.C.), fossero celebrati ogni anno con una festa; gli conferì per il 29

a.C. il consolato, e glielo riconfermò ogni anno fino al 23 a.C.

Princeps (29 e 28 a.C.)

Tornato a Roma, nell’agosto del 29, Ottaviano poté celebrare tre trionfi per le vittorie nell’Illiria

(dove nel 33 aveva sconfitto gli illiri che si rifiutavano di pagare i tributi), ad Azio e in Egitto; donò

a ciascuno dei suoi soldati 1000 sesterzi e indisse per il popolo spettacoli e feste in gran numero. Il

senato decretò che anche il giorno del suo ritorno a Roma venisse celebrato ogni anno con una festa.

Nel 28 a.C. Ottaviano si fece attribuire la carica di censore, che gli permise di ridurre il numero

dei senatori a seicento membri dai mille che erano diventati, innalzando la soglia di reddito che

dava diritto ad accedere al senato, e di allontanare gli oppositori ed eleggere senatori a lui

favorevoli. Per favorire i senatori che non avevano patrimonio sufficiente, integrò a sue spese il loro

reddito, garantendosene così la fedeltà.

Ottenne inoltre il titolo onorifico di princeps del senato che era riservato al più anziano dei senatori

e dava il diritto ad esprimere per primo il proprio parere. Benché il titolo lo rendesse semplicemente

il primus inter pares, il “primo tra pari grado”, l’autorità che gli riconosceva faceva sì che

difficilmente gli altri senatori contestassero o si opponessero al suo parere. Proprio da questo titolo,

che di fatto gli permetteva di governare con il consenso di tutti, la forma di governo istaurata da

Ottaviano viene definita principato.

Augusto (27 a.C.)

Agli inizi del 27 a.C., il princeps fece il gesto, di grande valore simbolico, di rimettere nelle mani

del senato tutte le cariche, ma, com’era prevedibile, il senato e il popolo lo acclamarono di nuovo

console e proconsole per le Gallie, la Spagna e la Siria. Tre giorni dopo, il 17 gennaio, gli

conferirono il titolo di Augusto, che divenne parte integrante del suo nome, come cognomen, e

passò anche ai suoi successori. Era un titolo che si attribuiva agli dei e non era mai stato usato prima

per un uomo.

Egli stesso, nelle sue Res gestae Divi Augusti, “Le imprese del divino Augusto”, le memorie scritte

pochi mesi prima della morte e affisse su tavole bronzee di fronte al mausoleo che aveva fatto

costruire a Roma, ci tenne a sottolineare la differenza tra l’auctoritas di cui era stato investito dal

senato e dal popolo romano, che lo poneva su un piano di eccellenza morale e di rispetto religioso, e

la potestas, il potere stabilito dalle leggi e giuridicamente configurato, che restava – formalmente –

alle istituzioni. Così, anche se erano ancora i comizi a eleggere magistrati, Augusto faceva il giro

delle tribù sollecitando il voto per i propri candidati e con la sua autorità ne garantiva l’elezione.

Storia di parole

Augusto e l’autorità

Derivato dal verbo augère, “accrescere”, l’aggettivo “augusto” era connesso con la capacità degli

dei di dare fertilità alla terra e quindi la vita e il benessere agli uomini e allo Stato. Dalla stessa

radice deriva auctoritas, l’autorità che innalza al di sopra dei comuni mortali e garantisce il

benessere della collettività. Era in nome di questa autorità che Ottaviano Augusto governava, come

fino a poco tempo prima, e per secoli, aveva fatto il senato, la cui prerogativa principale era proprio

l’auctoritas.

Imperator (23 a.C.)

Nel 23 a.C. Augusto rinunciò, dopo averlo ricoperto per 11 anni, al consolato, e non accettò la

dittatura a vita, per evitare di essere considerato alla stregua di un re e fare lo stesso errore di

Cesare. Mantenne però il proconsolato che gli garantiva l’imperium maius et infinitum, il supremo

comando militare, Egli ebbe quindi il titolo di imperator, “dotato di imperium”, che mantenne per

tutta la vita. Anzi Imperator divenne da quel momento il suo praenomen. E da allora tutti i suoi

successori si definiranno imperatori.

Per avere anche a Roma il potere che l’imperium gli garantiva nelle province, Augusto mantenne

anche la tribunicia potestas, che rendeva la sua figura sacra e inviolabile e gli consentiva di

convocare il senato e i comizi, presentare proposte di legge, porre il veto sulle decisioni del senato e

degli altri magistrati, insomma, di imporre, di fatto, la sua volontà.

Quando nel 12 a.C. morì il pontefice massimo ancora in carica, Lepido, Augusto assunse la carica

di pontifex maximum e divenne quindi anche il capo religioso di Roma.

glossario

L’imperium maius, “maggiore”, rispetto a quello dei governatori delle province, consentiva ad

Augusto di controllare il loro operato in tutte le province dell’impero perché il suo potere era anche

infinitum, senza confini.

Padre della patria (2 a.C.)

Il 2 a.C. Augusto fu proclamato Padre della Patria e da allora poté perciò portare in tutte le

cerimonie la corona di foglie di quercia, che si attribuiva a chi avesse salvato la vita di un

compagno in battaglia: era il riconoscimento simbolico per aver salvato la patria. L’autorità che

aveva ormai raggiunto gli permetteva di assumere il ruolo di padre nei confronti degli altri cittadini

e sappiamo di quanta autorità fosse dotato un padre romano.

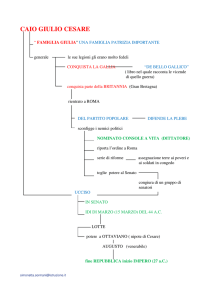

Il percorso di un nome: da Caio ad Augusto

Nel 23 a.C., a quarant’anni esatti dalla nascita, il percorso di trasformazione del nome di Ottaviano

si completava e diveniva simbolo della sua ascesa da semplice cittadino ad un ruolo di potere del

tutto nuovo e originale. Il giovane Caio Ottavio, proveniente da una famiglia non particolarmente

influente, rimasto orfano di padre a soli 4 anni e cresciuto dalla madre Azia e dalla nonna Giulia,

sorella minore di un ancora semisconosciuto Giulio Cesare, da questi adottato, era diventato Caio

Giulio Cesare Ottaviano, per trasformarsi, a soli quarant’anni, in Imperator Caesar Augustus Divi

filius.

Di fatto anche l’antica repubblica si era trasformata in un impero, ma un impero senza imperatore.

Storia di parole

Il mese di agosto

Il senato dedicò ad Augusto il mese di sestile, in cui, al suo ritorno a Roma nel 29, aveva ottenuto il

primo consolato e celebrato tre trionfi. Da allora il mese si chiamò Augustus , “agosto”.

2. LA RIFORMA

2.1 La riorganizzazione amministrativa

Tempo di organizzare

Perché un impero possa mantenersi stabile nel tempo occorre un’organizzazione efficiente, che

tenga conto delle esigenze più disparate e controlli il corretto funzionamento dello Stato. L’impero

di Roma era nato per progressiva espansione e non da un piano preordinato (come era accaduto, ad

esempio, con quello di Alessandro Magno); si erano perciò via via escogitate misure amministrative

per governare nel modo più proficuo sempre nuovi territori, ma la classe dirigente non era riuscita a

superare il particolarismo e la propria visione miope del potere. Oltre un secolo di guerre civili

rendevano ormai indispensabile distribuire il potere tra più categorie sociali e organizzare una

burocrazia efficiente, che trasformasse l’impero da un insieme caotico di province in un tutto

organico e unitario.

La nascita della burocrazia imperiale

Già Cesare era consapevole della necessità di estendere il controllo della burocrazia e aveva

ampliato il numero dei magistrati che se ne occupavano. Augusto creò una serie di uffici pubblici

permanenti, ciascuno con competenza in un settore specifico.

A capo degli uffici il principe delegava tecnici esperti, i prefetti, che non duravano in carica solo un

anno come i magistrati, ma erano stabili, finché riscuotevano la fiducia del principe, e potevano

anche fare carriera, come vedremo meglio tra breve. La stabilità dei prefetti assicurava maggiore

efficienza alla loro attività e programmi a lungo termine.

Il prefetto urbano

Quando il principe si allontanava da Roma, affidava a un nobile di rango senatorio

l’amministrazione della città e dell’ordine pubblico entro un raggio di 150 km dall’Urbe.

Il prefetto dell’annona

Si occupava dell’approvvigionamento della città, che ormai dipendeva completamente dai

rifornimenti di grano provenienti dalla Sicilia, dalla Spagna, dall’Africa e, soprattutto dall’Egitto,

che divenne il granaio dell’impero. Le difficoltà di trasporto dell’epoca e di conservazione dei cibi

erano notevoli e ponevano gravissimi problemi di rifornimento e distribuzione, anche perché la

popolazione di Roma si aggirava ormai intorno al milione di individui, e forse più, e continuavano

le elargizioni gratuite di grano alla plebe urbana.

Il prefetto d’Egitto

Data l’importanza economica dell’Egitto, Ottaviano, all’indomani della conquista, aveva reso la

provincia sua proprietà personale, che governava tramite un suo prefetto. Anche se di ceto equestre,

questo particolare prefetto aveva il comando militare delle legioni stanziate nel paese, prerogativa

eccezionale per un cavaliere.

Il prefetto del pretorio

Era il capo di stato maggiore e il comandante dei pretoriani, le guardie del corpo del principe,

scelte tra i migliori giovani italici. Il prefetto svolgeva le sue funzioni a partire da cento miglia da

Roma, ma siccome non poteva non avere la massima fiducia del principe, perché a lui era affidata la

salvaguardia della sua vita ed era per questo la persona a lui più vicina, godeva di grande autorità.

Di conseguenza, quella di prefetto del pretorio era una carica molto ambita.

Il prefetto dei vigili

Era a capo dei sette reparti di vigili – uno ogni due “regioni”, cioè le circoscrizioni in cui fu

suddivisa la città di Roma – che si occupavano della sorveglianza notturna e dello spegnimento

degli incendi.

Storia di parole

Prefetto

Letteralmente la parola, che deriva dal verbo praeficio, “mettere a capo”, indica chi “è stato messo a

capo”, ha ottenuto cioè il proprio ruolo e il proprio potere da qualcun altro, a cui resta subordinato.

Deve quindi rispondere del proprio operato e può essere destituito se non si rivela adeguato ai

compiti che gli sono stati assegnati.

Una riforma prudente

Nel riformare lo Stato, Augusto usò grande intelligenza politica e molta prudenza, cercando di

soddisfare le aspettative di tutte le componenti della società, mantenendo nello stesso tempo il

controllo sull’intero apparato statale.

Ai senatori…

… Augusto riservò tutte la magistrature e i gradi più elevati nell’esercito, com’era nella tradizione,

in modo da sfruttare il loro prestigio e la loro esperienza politica e ottenerne la collaborazione. In

particolare affidava la carica di prefetto urbano a un nobile di rango senatorio, che veniva ad

occupare così una posizione di rilievo in assenza del principe.

Storia di parole

Urbe per eccellenza

I romani avevano l’abitudine di definire Roma la città per antonomasia, l’Urbe, e l’uso è rimasto nei

secoli fino ad oggi. Naturalmente la dice lunga sulla presunzione dei romani di abitare la Città per

eccellenza.

Ai cavalieri…

… impedì di ricostituire la loro potenza finanziaria, indebolita dalle guerre, tolse loro gli appalti

della riscossione delle imposte nelle province, che aveva costituito la base della loro ricchezza, ma

affidò loro l’amministrazione statale, con la possibilità di fare carriera e di raggiungere posizioni

di grande prestigio. Rimaneva l’antica divisione fondata sul censo, in base alla quale, per essere

ammessi al rango di equites occorreva un censo di 400.000 sesterzi e di un milione di sesterzi per

essere senatori; ma ora il reddito non era più sufficiente, perché l’imperatore giudicava anche il

merito e poteva provvedere con la sua cassa personale a rimpinguare i redditi di coloro che

giudicava degni di promozione. In questo modo Augusto promosse i migliori tra i cavalieri

all’ordine senatorio, mentre ammise al ceto equestre gli amministratori di rango inferiore più

efficienti. Si assicurò così la fedeltà dell’intero ordine equestre, che finì con l’identificare i propri

interessi con quelli dello Stato; evitò che entrasse in conflitto con il ceto senatorio, di cui, nel

contempo, limitò i poteri, e affidò al ceto equestre una serie di prefetture di importanza crescente:

quelle dell’annona, d’Egitto, del pretorio.

Ai liberti…

… e, soprattutto, ai liberti alle sue dirette dipendenze, Augusto affidò inizialmente

l’amministrazione dello stato, oltre che quella dei suoi beni personali, perché erano assolutamente

fidati, proprio in quanto liberti e perché, in ogni caso, poteva tenerli facilmente sotto controllo.

Nelle loro mani rimase sempre la prefettura dei vigili.

Ai contadini …

… permise di ritornare ai campi, da cui erano stati allontanati dalle necessità della guerra. Congedò

oltre 150.000 veterani a cui assegnò appezzamenti di terreno, valorizzò l’agricoltura e promosse il

ritorno alla vita semplice e agli antichi valori contadini.

All’esercito …

… riservò una riforma che rese quella militare una vera e propria professione stabile e redditizia.

Infatti la leva volontaria divenne la forma di arruolamento prevalente, non legata a specifiche

campagne militari, ma costante nel tempo. La professione del legionario divenne ambita non più per

la speranza dei saccheggi e del bottino di guerra, ma per la certezza di un trattamento uniforme e

garantito: lo stipendio venne infatti standardizzato e non fu più legato alla generosità dei singoli

generali. La ferma dei legionari durava 20 anni, 10 quella dei cavalieri, e si concludevano entrambe

con un premio in denaro o con l’assegnazione di un lotto di terra. Per non confiscare terreni privati,

si istituì un erario militare e furono fondate diverse colonie dove inviare i veterani, che col tempo

divennero centri urbani importanti, come Augusta Taurinorum, l’attuale Torino, e Caesaraugusta,

Saragozza, in Spagna. Per non pesare troppo sull’erario, ridusse il numero delle legioni da 75,

quante erano alla fine della guerra civile, a 25, un numero veramente esiguo per un impero così

vasto: è la prova che la pax Romana era una realtà e non occorreva imporla con la forza. Le legioni

erano stanziate ai confini dell’impero e al loro congedo ricevevano un appezzamento di terra in una

colonia nelle vicinanze della loro sede di servizio.

Oltre alle legioni, le forze armate comprendevano, tra l’altro, 9 coorti dei pretoriani, che

risiedevano a Roma e nelle altre città a difesa dell’Italia, e una flotta rafforzata e dislocata in

diverse basi navali, di cui due permanenti: quella di Miseno, presso Napoli, per controllare il

Tirreno, e quella di Ravenna per l’Adriatico. Per due secoli e mezzo la flotta costituì lo strumento

fondamentale per tenere sotto controllo la pirateria che continuava a infestare i mari.

Per non confiscare terreni privati, Augusto istituì un erario militare, alimentato principalmente da

un’imposta sulle successioni, pari al 5% dei patrimoni trasmessi in eredità, dalle tasse per la

liberazione degli schiavi e da quella per le compravendite.

Nel corso del suo lungo principato Augusto congedò, fornendo loro mezzi di sussistenza, circa

300.000 soldati e arruolò ogni anno circa 6.000 reclute volontarie.

9 coorti dei pretoriani, che godevano di vari privilegi, tra cui la ferma ridotta a 16 anni e

una retribuzione tripla, il diritto di risiedere a Roma e nelle altre città a difesa dell’Italia,

4 coorti urbane a difesa della capitale,

8 coorti dei vigili (v. prefetto dei vigili).

La flotta fu rafforzata e dislocata in diverse basi navali, di cui due permanenti: quella di

Miseno, presso Napoli, per controllare il Tirreno, e quella di Ravenna per l’Adriatico. Per

due secoli e mezzo la flotta costituì lo strumento fondamentale per tenere sotto controllo la

pirateria che continuava a infestare i mari.

Storia di parole

Stipendio e salario

La forma più antica di pagamento dei soldati e dei magistrati era una porzione di sale, prima pagata

in natura, poi in moneta, in latino stips, che con il verbo pendere, “pagare”, diede vita alla parola

stipendium. Inizialmente i soldati venivano pagati non mensilmente, ma per l’intera campagna

militare. Perciò le singole campagne venivano definite stipendia. Poi invece si stabilì una paga per

giorni. Siccome spesso il denaro per le paghe proveniva dai contributi di guerra delle province,

stipendium indicò anche il tributo imposto ai provinciali.

Ai provinciali …

… concesse di essere arruolati nell’esercito tra gli auxilia, i corpi ausiliari, costituiti spesso da

cavalieri o corpi speciali, che consentivano di aumentare il numero dei soldati in servizio senza

gravare troppo sull’erario. Essi ricevevano infatti lo stipendium durante il servizio, al momento del

congedo, però, non erano ricompensati con denaro o assegnazione di terre, ma con l’ambìto premio

della cittadinanza romana. Inoltre, anche il soldato semplice poteva diventare comandante di una

centuria, cioè un centurione, e col tempo aspirare, per sé, o almeno per i propri figli, ad un’ulteriore

promozione sociale.

L’esercito riformato costituirà quasi sempre uno strumento disciplinato e fedele al regime, che

favorirà la romanizzazione dell’impero: la presenza delle truppe in un territorio non era vista dai

non romani come una presenza ostile e oppressiva, ma come la possibilità di un impiego stabile e

redditizio. Inoltre il contatto dei provinciali con la lingua e i costumi dei legionari romani rese

l’impero più coeso.

Alla plebe…

… Augusto provvide, secondo una tradizione ormai consolidata, attraverso consistenti e regolari

elargizioni di grano e grandiosi spettacoli gladiatori che si svolgevano nel circo. Ma mentre

Cesare aveva opportunamente ridotto il numero degli aventi diritto alle distribuzioni di grano,

Augusto lo aumentò, per ottenere maggior favore popolare ed evitare rivolte dei ceti più poveri.

Spesso finanziò questa politica col suo patrimonio personale, che aveva accresciuto enormemente

con il bottino dell’Egitto. Egli stesso nelle sue Res gestae si vantava di aver distribuito cibo e

denaro e organizzato pubblici banchetti per oltre 200.000 persone. Nei grandiosi spettacoli del

circo furono coinvolti complessivamente 10.000 gladiatori, 3.500 belve feroci provenienti da tutto

l’impero, 3.000 addetti alle naumachie, spettacolari battaglie navali che si svolgevano in bacini

artificiali appositamente realizzati.

Anche per i ceti meno abbienti della popolazione romana e italica l’arruolamento militare

rappresentava una buona risorsa economica.

2.2 La sistemazione dei confini

La pace armata…

La politica di pace alla base del principato di Augusto non escludeva ulteriori conquiste o guerre

di consolidamento dei confini. La scelta della guerra, che appare contraddittoria, nasceva dall’idea

stessa di pace diffusa presso molti popoli antichi, di cui abbiamo parlato più volte: la pace poteva

essere garantita solo da un impero universale, che riunisse tutto il mondo sotto un’unica autorità.

L’idea, consolidata nella cultura romana, viene spesso sintetizzata nella frase: si vis pacem, para

bellum, “se vuoi la pace, prepara la guerra”. In particolare occorreva consolidare i confini. Augusto

preferì seguire i confini naturali, piuttosto che quelli voluti dagli strateghi. A nord potevano essere

rappresentati dal Danubio e dal Reno, a sud dai deserti, il Sahara e il deserto arabico, a occidente

dall’oceano, a oriente dal fiume Eufrate: per questo Augusto preferì abbandonare l’idea di

riprendere con una guerra le insegne imperiali sottratte a Crasso nel 53 a.C. dai parti, stanziati al di

là del fiume.

… da occidente…

La Spagna continuava a creare problemi. Tra il 20 e il 19 a.C., Agrippa, il generale amico di

Augusto, sconfisse definitivamente i cantabri, i baschi e gli asturi, bellicose popolazioni che,

stanziate nel nord della penisola, erano calate verso sud. Alla campagna partecipò personalmente

Augusto, a sottolineare l’importanza che egli attribuiva alla conquista definitiva della penisola.

… a settentrione…

A nord Augusto volle creare una cintura protettiva, contro il pericolo rappresentato dai germani,

estendendo le conquiste oltre le Alpi.

Così, innanzitutto consolidò il confine alpino:

sulle Alpi vennero sgominati i salassi,

nel 25 a.C. fu fondata la colonia di Augusta Praetoria, oggi Aosta, per proteggere il

passaggio da nord-ovest.

Nel 18 a.C. vennero sottomessi i camuni, stanziati in Valcamonica, e i vennini in

Valtellina.

Poi allargò il confine verso nord:

I suoi figliastri, Tiberio e Druso, conquistarono il territorio dell’attuale Austria, dove

costituirono la provincia del Norico.

Poi fu costituita la provincia della Rezia, l’attuale Svizzera.

Tra il 12 e il 9 a.C. Tiberio sottomise la Pannonia (che corrisponde press’a poco all’attuale

Ungheria), spostando il confine dell’impero al Danubio. Ma per difendere la Gallia dalle

incursioni dei germani, Augusto incaricò Druso di estendere i confini fino all’Elba. Nel 9

a.C., però, Druso morì cadendo di cavallo: dei due figli di Livia, era quello che Augusto

amava come un figlio proprio e soffrì molto della sua perdita.

Quasi vent’anni dopo, nel 9 d.C., a domare la ribellione di una tribù di germani, guidata da

Arminio (destinato a diventare per i germani un eroe nazionale per la sua resistenza ai

romani), il vecchio Augusto inviò il generale Publio Quintilio Varo, che, sorpreso da una

imboscata nella foresta di Teutoburgo, quando vide le sue tre legioni massacrate, si diede la

morte. Pare che Augusto non si rassegnasse al dolore: secondo il racconto di Svetonio, si

aggirò per giorni in preda alla disperazione ripetendo: «Varo, Varo, rendimi le mie legioni».

Da quel momento Augusto capì che le forze di Roma erano sufficienti a proteggere i confini, ma

non ad ampliarli. Persi i territori al di là del Reno, Roma rinunciò a fare della Germania una

provincia: il mondo romano e quello germanico quindi restarono per sempre separati, con gravi

conseguenze future. Il limes, il confine settentrionale fortificato con un vallo e posti di guardia, fu

fissato lungo il Reno e il Danubio.

… a oriente

In Asia era ancora aperta la partita con i parti, che controllavano una zona strategica per il flusso di

merci e intendevano raggiungere la costa mediterranea per garantirsi il monopolio di tutto il

commercio tra oriente e occidente, a scapito delle province romane d’Asia. Augusto preferì far

ricorso alla diplomazia e ottenne che l’Armenia rientrasse nella sfera d’influenza romana e che i

parti riconsegnassero le insegne militari sottratte a Crasso nel 53 a.C. (memo). L’onta di quella

sconfitta bruciava ancora e la restituzione delle insegne fu presentata dalla propaganda imperiale

come un atto di sottomissione dei parti. Era invece solo un accordo diplomatico, destinato per altro

ad essere infranto solo vent’anni dopo, quando l’Armenia ritornò in potere dell’impero partico.

Nel resto della regione mediorientale, Augusto proseguì la politica di Pompeo e di Marco Antonio:

nei vari regni, con il consenso dei parti, favorì l’ascesa al trono di re fedeli a Roma, che mantennero

l’indipendenza dei loro regni, come stati cuscinetto tra i due imperi.

Era il caso, in particolare, del regno di Giudea, dove governava il re Erode, sotto il cui regno

nacque Gesù. Alleato di Marco Antonio, dopo la sua sconfitta aveva fatto atto di sottomissione a

Ottaviano. Solo in seguito ai disordini seguiti alla sua morte, il 6 d.C., Augusto inglobò il regno nei

domini romani e fece della Giudea una provincia.

Memo

I parti calati dalle zone a nord del mar Caspio verso la parte settentrionale dell’altopiano iranico,

resisi indipendenti dalla Siria avevano a poco a poco esteso i loro confini. Verso il 250 a.C.

costituirono un regno indipendente di cultura ellenistico-orientale (248 a.C. – 226 d.C.), staccandosi

dal regno di Siria, allora sotto i Seleucidi. Cercarono poi di espandersi in Armenia e si scontrarono

con Crasso nel 53 a.C. sconfiggendolo, uccidendolo e impossessandosi delle insegne romane.

2.3 La sistemazione dell’impero

La spartizione delle province

Ad Augusto non bastò consolidare i confini, volle soprattutto assicurare alle province stabilità e

un’amministrazione più equa.

Per dare stabilità occorreva evitare che i senatori avessero a disposizione l’esercito e potessero

manovrarlo con la libertà che avevano avuto i protagonisti delle guerre civili. A loro furono quindi

affidate le province ormai pacificate (pacatae), in gran parte romanizzate e sicure ai confini, dove

non era necessaria una presenza militare significativa. Era il caso di province come la Sicilia, la

Sardegna e la Corsica, l’Africa, la Macedonia e l’Acaia (Grecia), gran parte dell’Asia Minore, che

si definirono province del popolo o senatorie. I senatori vi svolgevano la funzione di proconsoli e

il loro imperium era limitato dall’imperium maius e infinitum dell’imperator.

Le province da poco acquisite, dove la situazione era instabile e i confini minacciati, avevano

bisogno della presenza di una o due legioni stanziate sui confini. Augusto decise perciò di

governarle personalmente tramite suoi legati, che rispondevano a lui del loro operato. Erano le

province di Cesare o imperiali, come la Spagna, dove era necessario sedare le ribellioni locali, la

Gallia, sempre minacciata dai germani, le province settentrionali appena acquisite e quella orientale

della Siria, al confine con i parti.

Un caso a parte era ovviamente l’Egitto, proprietà personale di Augusto, il cui ingresso era vietato a

senatori e cavalieri privi di un permesso speciale dell’imperatore. La funzione di granaio

dell’impero non poteva essere compromessa da eventuali intrighi e complotti di personaggi in cerca

di potere.

Riscossione delle tasse, fisco ed erario

La riscossione dei tributi in tutte le province fu affidata agli stessi provinciali, che dovevano

consegnare le somme acquisite ai funzionari romani, i procuratori, pagati dall’imperatore, al quale

essi dovevano render conto del proprio operato, mentre i pubblicani furono ridotti a semplici

impiegati. La popolazione delle varie province veniva ora censita regolarmente, anche per stabilire

l’ammontare dei tributi che ognuna di esse doveva a Roma ed evitare i soprusi di un tempo. I

controlli sui magistrati si fecero più severi. Ai provinciali fu anche consentito di appellarsi al

principe per ottenere giustizia, e in lui trovavano un arbitro molto più imparziale che non nei vecchi

tribunali de repetundis in mano alla classe senatoria.

Furono divise anche le casse a cui destinare le somme ricavate coi tributi: l’erario pubblico, le

casse dello stato, e il fisco, la cassa personale dell’imperatore. Nell’erario affluivano i tributi

provenienti dalle province senatorie, al fisco quelle dalle province imperiali. Augusto, poi,

gestiva sia il fisco sia le sue proprietà personali indifferentemente per fini pubblici e politici.

Lo sviluppo dell’economia

La restaurazione della pace ebbe benefici effetti ovviamente anche sull’economia. Tutti gli abitanti

dell’impero, che probabilmente ammontavano a più di 50 milioni, di cui solo poco più di 4000

cittadini romani, videro migliorare le proprie condizioni di vita. L’agricoltura rifiorì, dopo le

devastazioni prodotte dalle guerre, l’artigianato e il commercio avevano a disposizione per le

esportazioni rotte commerciali libere dai pirati e un sistema di strade che Augusto ampliò

enormemente e rese sicure, liberandole dai predoni, costruendo ponti e altre vie di comunicazione.

Inoltre istituì un servizio postale pubblico che permetteva di trasferire merci su carri trainati da

buoi e di recapitare le lettere attraverso rapidi corrieri a cavallo. Stazioni di posta dislocate a

distanze regolari permettevano il cambio degli animali e un luogo di ristoro per gli addetti ai

trasporti.

La riforma monetaria che mise ordine nel sistema monetario, fissando il rapporto tra le varie

monete (di rame, d’argento e d’oro), attuata intorno al 23 a.C. e rimasta in vigore per tre secoli,

diede ulteriore impulso ai commerci, perché la certezza del cambio rendeva più sicure le transazioni

commerciali.

3. LA CULTURA PER UN’IMMAGINE NUOVA DEL POTERE

3.1 Costruire il consenso per immagini

Difficilmente una riforma così radicale, sia pure camuffata da restaurazione dell’antico ordine,

avrebbe potuto reggere al tempo senza il consenso che Augusto seppe costruire intorno ad essa con

grande intelligenza. Nessun potere si mantiene a lungo se si basa solo sull’imposizione di leggi

dall’alto o sul controllo poliziesco dei cittadini. Augusto, conquistato il potere con la forza, imposte

nuove leggi, seppe coinvolgere le vecchie classi dirigenti e accattivarsi il favore popolare, ma

dovette anche costruire una nuova immagine del potere. Poté farlo perché seppe circondarsi di

intellettuali in grado di collaborare al suo progetto.

… a partire dal Foro

Come aveva fatto Pericle quattro secoli prima, dopo aver costruito il suo impero, anche Augusto

volle rendere tangibile il potere di Roma trasformando la città in una capitale splendida, che

apparisse degna di dominare il mondo. Iniziò, come già aveva fatto Cesare, con l’abbellire la zona

di rappresentanza, il Foro, che sorgeva dove il Tevere forma una larga ansa. Qui sorgevano

botteghe, si svolgevano attività commerciali, si celebravano processi; qui si affacciavano la curia,

sede del senato, e altri edifici pubblici; qui i candidati si presentavano agli elettori. Ma il Foro era

anche il luogo del passeggio, dove ci si recava per incontrare amici e trascorrere il tempo libero,

dove si intrecciavano relazioni, dove arrivavano le delegazioni dei paesi stranieri. Era quindi il

luogo in cui la città si presentava ai visitatori.

Dai mattoni al marmo

Per decenni i lavori pubblici impegnarono masse di artisti e operai, in un’opera di totale

rinnovamento dell’aspetto urbano.

Accanto all’antico Foro romano e al recente Foro di Cesare, Augusto fece costruire un suo

Foro, al cui centro eresse un tempio a Marte Ultore (“vendicatore”) per celebrare la

vittoria contro i cesaricidi, tutto nel bel marmo bianco di Carrara, mentre la pavimentazione

del Foro era di marmi colorati provenienti da tutto l’impero, quasi a sottolineare

l’universalità del potere di Augusto e di Roma. Lo storico Svetonio scrisse che Augusto

poteva «vantarsi di lasciare una Roma di marmo dopo averla ricevuta di mattoni» (Vita del

Divo Augusto, 28).

Sul colle Palatino, dove Romolo aveva costruito il primo nucleo della città, proprio sul

luogo dove sorgeva un’antica capanna che si diceva fosse l’abitazione di Romolo, Augusto

edificò la propria dimora, un palazzo modesto ma adibito in parte a funzione pubblica:

ospitava infatti al suo interno un tempio di Vesta con il sacro fuoco sempre acceso. Era il

segno che Augusto intendeva presentarsi come il nuovo fondatore di Roma, restauratore di

quella semplicità primitiva che si manifestava nella modestia della sua casa e del suo modo

di vivere, come nella capanna di Romolo. Il popolo di Roma finì con l’identificare il

Palatino, Palatium in latino, con la dimora del principe, che fu chiamata appunto palazzo e

divenne il primo dei palazzi imperiali.

Accanto al palazzo, Augusto fece costruire un tempio ad Apollo e accanto a questo due

biblioteche, una greca e l’altra romana, perché Roma potesse finalmente competere con le

grandi città della cultura famose per le loro biblioteche: Alessandria e Pergamo.

Nell’ampia pianura semiperiferica del Campo Marzio, presso la riva del Tevere, dove un

tempo si passava in rassegna l’esercito, e ora si esercitavano i giovani nello sport, il principe

edificò il grandioso Mausoleo destinato ad accogliere le sue ceneri e quelle dei suoi

familiari e amici. Il monumento riprendeva la tradizione dei tumuli etruschi. Poco lontano

sorse la famosa Ara Pacis, l’“Altare della Pace”, per celebrare la Pax Augusta in uno stile

che si rifaceva ai modelli dell’arte classica greca. Era lo stile più idoneo a rappresentare

l’equilibrio e l’ordine raggiunto, ma anche l’antica sobrietà romana cui aspirava la

restaurazione augustea, di contro all’arte ellenistica, all’epoca dominante, carica di intense

passioni, drammatica ed eccessiva in alcune sue espressioni.

Per celebrare anche personaggi della propria famiglia, Ottaviano fece costruire il teatro di

Marcello, per l’amato nipote-genero morto precocemente; il portico di Livia e Ottavia ecc.

Al piano edilizio augusteo collaborò l’amico e genero di Augusto, Agrippa, che fece

costruire un nuovo ponte sul Tevere, due nuovi acquedotti, le prime terme pubbliche a

Roma e, soprattutto, nello stesso Campo Marzio, il Pantheon, il tempio dedicato a tutti gli

dei (come dice la parola) e che oggi ammiriamo nel rifacimento voluto dall’imperatore

Adriano nel II secolo d.C.

Infine, per completare il restauro estetico della città, furono ristrutturati interi quartieri e un

piano regolatore stabilì l’altezza degli edifici privati, per dare un senso di ordine e armonia

all’intera Urbe.

Perché il potere si manifestasse in tutta la sua magnificenza, anche altre città dell’impero furono

abbellite con monumenti e dotate di edifici di pubblica utilità, come cinta di mura, vie porticate in

cui si svolgevano attività commerciali, teatri e anfiteatri, terme, acquedotti…

I mille volti di Augusto

A Roma e in tutte le città dell’impero Augusto si fece rappresentare in statue di diverse fogge a

simboleggiare i vari aspetti del suo potere: con la veste sacerdotale del pontifex maximus, con il

capo velato, lo sguardo assorto nel compiere un sacrificio; come generale che si rivolge all’esercito,

con un piccolo Cupido??? ai piedi a richiamare la propria discendenza da Venere Genitrice e sulla

corazza la rappresentazione della restituzione delle insegne conquistate dai Parti a Carre.

Anche lo stile della raffigurazione cambia: alle immagini dall’espressione realistica e piena di

passione delle statue che lo rappresentano giovane seguono le statue della maturità in cui lo stile si

rifà a quello dell’arte classica greca, dalle forme solenni e armoniose.

Anche le monete riportano, accanto ad alcune immagini simboliche, il volto dell’imperatore, che in

questo modo divenne familiare a tutti, una presenza costante, che voleva essere rassicurante.

Anche le epigrafi che Augusto diffuse in tutte le città dell’impero, grandi iscrizioni apposte sugli

edifici pubblici, nei templi, nei fori, divennero un mezzo di propaganda e di comunicazione. Le

stesse Res Gestae Divi Augusti (“Le imprese del divino Augusto”), memorie scritte dal principe

come testamento politico, è una lunga iscrizione che fu copiata, a volte tradotta in greco, ed esposta

nelle città dell’impero, dove ne sono state trovate numerose copie.

Cultura e identità

La voce alta dei poeti

Il I a.C. è il secolo della grande letteratura latina. Già nella prima metà del secolo, Catullo,

Lucrezio, Cicerone, Cesare, avevano avviato la grande fioritura letteraria, ma sotto Augusto la

poesia raggiunse livelli altissimi e originali.

Il merito fu anche dello stretto collaboratore e amico di Ottaviano, Caio Cilnio Mecenate.

Ricchissimo cavaliere di origine etrusca – i suoi antenati erano stati lucumoni della città di Arezzo –

uomo colto e brillante, Mecenate non volle assumere incarichi di governo, ma svolse comunque una

funzione che potrebbe essere paragonata a quella di un ministro della cultura, se non fosse che i

finanziamenti per lo sviluppo culturale non provenivano dalle casse statali ma dalle sue enormi

ricchezze personali. Egli raccolse intorno a sé un circolo di poeti e letterati, in cui attirò i maggiori

ingegni dell’epoca. La sua attività di selezione, protezione, sostegno e finanziamento fu talmente

sapiente e capillare che il suo nome è diventato, per antonomasia, un nome comune che indica un

protettore delle arti e “mecenatismo” il suo atteggiamento. Pur orientando gli artisti a esaltare

l’opera del principe, Mecenate evitò di dettare linee precise che avrebbero limitato la loro libertà

creativa.

Il poeta nazionale

È all’intervento di Mecenate che dobbiamo innanzitutto l’Eneide di Publio Virgilio Marone. Non

direi così: non è vero per esempio per le Bucoliche, che Virgilio scrisse prima dell’incontro con M.

e che lo fecero apprezzare (come tu stessa dici). Nato ad Andes, un villaggio nei pressi di Mantova,

nel 70 a.C., da una famiglia di agricoltori, Virgilio si vide forse confiscare la tenuta di famiglia da

Ottaviano che rastrellava terre da distribuire ai veterani di Cesare (vide le confische, ne sentì il

pericolo: ma la notizia che lui stesso le patì non è certa). Giunto a Roma, si fece conoscere per le

sue Bucoliche, un’opera che esalta la vita semplice dei pastori, rievocata con il rimpianto di chi è

stato costretto ad abbandonare la propria terra. Mecenate vi lesse lo stesso spirito di ritorno alle

tradizioni che Augusto imponeva alla società e lo spinse a scrivere un’altra opera, le Georgiche,

che, come dice il titolo, derivato dall’aggettivo greco gheorghikós, «relativo al lavoro dei campi»

(da ghé, “terra”, e érgon, “lavoro”) esalta il lavoro dei campi, la semplicità della vita rurale, la

speranza di un’epoca di pace, a cui il poeta guarda con nostalgia dopo l’esperienza tragica delle

guerre civili. Anche l’Eneide, l’opera più matura di Virgilio e capolavoro della poesia latina,

nacque per ispirazione di Mecenate, con un intento celebrativo che, se il poema non fosse opera di

un genio, avrebbe gravemente nociuto al suo valore artistico. Invece, pur con l’intento di esaltare

le origini di Roma e della stessa gens Iulia, cui apparteneva Ottaviano, attribuendole all’eroe

troiano Enea, figlio di Venere, il poema virgiliano è una profonda riflessione sul rapporto dell’uomo

col suo destino e insieme uno spaccato su un’epoca di profonda crisi spirituale che cerca nei valori

della tradizione una via d’uscita. La pietas, quell’insieme di rispetto per gli dei, la patria e la

famiglia, di senso del dovere, di spirito di sacrificio, alla base della cultura latina, diventa il fulcro

delle scelte di Enea, modello eroico dello stesso Augusto che da lui discende. Nella fondazione

eroica di Roma, voluta dagli dei, Virgilio trova la giustificazione all’impero, destinato dal fato a

governare il mondo in pace, con giustizia e clemenza: «regere imperio populos, […] pacique

imponere morem, parcere subiectis et debellare superbos», “governare i popoli, dare regole alla

pace, usare clemenza con chi si sottomette, debellare i superbi” è il compito di Roma, dice il padre

Anchise ad Enea quando si incontrano agli inferi (Eneide, VI, 851-853).

Il poema rispondeva così bene al programma augusteo che fu introdotto nelle scuole e divenne la

base della formazione dei giovani, come lo erano per i greci l’Iliade e l’Odissea, a cui Virgilio si era

liberamente ispirato.

Carpe diem

Diverso l’atteggiamento di Quinto Orazio Flacco, il famoso poeta del Carpe diem, del motto “cogli

l’attimo”, che esortava a una sapienza di vita costruita sulla semplicità e sui piaceri quotidiani,

perché troppo breve è la vita per sprecarla. Nato a Venosa (oggi in provincia di Potenza), nel 65

a.C., da una modesta famiglia (il padre era un liberto che aveva lasciato la terra d’origine per andare

a esercitare a Roma la professione di intermediario-esattore nelle aste), Orazio aveva combattuto a

Filippi a fianco dei cesaricidi, ma si era poi pentito della sua scelta, si era allontanato dalla politica

ed era stato attratto nel circolo di Mecenate, pronto ad accogliere anche chi professava idee

repubblicane. Come Virgilio, anche Orazio preferì ritirarsi in una villa in campagna, lontano dalla

vita caotica della città, cantò l’aurea mediocritas, la giusta via di mezzo tra eccessi opposti, la

misura nella ricerca del piacere, la fuga dagli impegni pubblici per dedicarsi all’otium e

raggiungere la serenità propria del saggio. Sono i principi dell’epicureismo, a cui si era già ispirato

Lucrezio, e che si andavano propagando sempre più ampiamente tra gli intellettuali. Larga

diffusione aveva anche lo stoicismo, che, col suo rifiuto delle passioni e la fede in un ordine

provvidenziale del mondo, ben si armonizzava con le scelte di ordine ed equilibrio del nuovo

regime.

Il poeta esiliato

Ben diversa sorte toccò ad un altro poeta. Publio Ovidio Nasone, nato a Sulmona in Abruzzo, nel

43 a.C., era un giovane brillante, che, giunto a Roma, fu affascinato dalla vita di una metropoli

ormai cosmopolita, colta e raffinata, di cui divenne l’interprete e il cantore. Famoso il suo trattato

Ars amatoria, in cui l’amore, svelato nei suoi meccanismi e illustrato come una tecnica che può

essere imparata, assume i toni lievi del gioco più che quello drammatico della passione. Per motivi

non del tutto chiari, improvvisamente Ovidio venne esiliato e spedito a Tomi, oggi Costanza, sul

mar Nero. Lontano dal bel mondo della capitale, relegato in una sperduta città della più remota

provincia, Ovidio visse l’esilio come un pena insopportabile e supplicò per tutta la vita Augusto e

poi il suo successore perché lo facessero ritornare in patria. Ma la sentenza fu irrevocabile e il poeta

morì in esilio nel 17 o 18 d.C. Gli storici si interrogano ancora sui motivi di una così severa

punizione: in genere si è pensato che la poesia frivola di Ovidio contravvenisse allo spirito di

restaurazione degli antichi valori voluta dal principe. Ma si avanza anche l’ipotesi che Ovidio,

amico della dissoluta figlia di Ottaviano e di Scribonia fosse implicato o fosse venuto a conoscenza

di uno dei tanti scandali provocati da Giulia e che per questo sia stato allontanato da Roma.

Fine scheda

3.2 Desiderio di passato

Il fallimento della riforma morale

Per capire come mai Augusto, che faceva della clemenza il suo punto di forza, infierisse tanto

spietatamente contro un poeta come Ovidio, reo forse solo di parlare d’amore, occorre affrontare un

tema che angustiò non poco il principe.

La diffusione della raffinata cultura ellenistica, l’aumento smisurato della ricchezza conseguente

alle conquiste, che permetteva alle classi alte di fare una vita nel lusso, il lungo periodo di guerre e

disordini avevano scardinato le fondamenta stesse della severa morale romana tradizionale. Ci si

sposava in tarda età, dopo una vita di piaceri, si mettevano al mondo pochi figli, l’adulterio era

ormai una regola, la famiglia, su cui si era fondata la società romana per secoli, era ormai

scardinata. Molti erano spaventati da questi profondi cambiamenti. Augusto, che intendeva

presentarsi come il garante della tradizione per rassicurare gli animi e farsi accettare come princeps,

cercò di porre un freno al degrado morale con due leggi poi unificate (lex Iulia et Papia) in cui

stabiliva che gli uomini fra i 25 e i 60 anni e le donne fra i 25 e i 50 anni dovevano sposarsi, anche

se vedovi o divorziati, pena l’esclusione da eredità provenienti da parenti non strettissimi. Lo stesso

accadeva a genitori senza figli. Al contrario si premiava chi aveva figli, il senatore che ne avesse

almeno tre otteneva vantaggi nella carriera politica, mentre si ostacolava il divorzio e si vietava

l’aborto. L’adulterio, che fino a quel momento era stato considerato un fatto privato che spettava

al marito o al padre della donna punire (perché ad essere punito era solo l’adulterio della moglie),

ora diventava un crimine che doveva essere punito con pene più severe e poteva essere denunciato

da qualunque cittadino. Tutelare la famiglia insomma doveva essere interesse di tutti.

Eppure furono pochi quelli che si intromisero in fatti che continuavano ad essere considerati privati

e le leggi di Augusto in materia morale ebbero scarso effetto. Per dare il buon esempio, egli relegò

in esilio nell’isola di Pandataria (Ventotene), fino alla morte, la figlia Giulia, che aveva sempre

avuto un comportamento immorale.

Tentò anche di sottolineare l’importanza della virtù dedicandole una festa il 14 proprio di quel mese

di agosto, che a lui era stato dedicato. Eppure neppure Augusto era certo un modello di virtù. Non

solo divorziò più volte ed ebbe diverse mogli, ma non si astenne dal sedurre anche le mogli degli

amici. Moglie di un amico era anche Livia, che egli sedusse quando era in stato di avanzata

gravidanza e pretese di ottenerla in moglie pagando al marito una grossa somma di denaro.

Le leggi in fatto di morale si rivelarono pertanto incapaci di influire su una società che, per la sua

ricchezza, non tollerava più le sobrie e rigorose regole nate nei primi tempi della repubblica, quando

Roma era in perenne stato di guerra.

Il fallimento della riforma morale dimostra, se ce ne fosse bisogno, che non si può agire

attraverso leggi imposte dall’alto sui costumi e le abitudini ormai acquisite, occorre che siano le

coscienze a trasformarsi. Ed era quello che stava lentamente avvenendo anche nella Roma

imperiale, sia pure in una direzione diversa da quella auspicata da Augusto.

La storia dell’impero vista da un repubblicano

Ad appoggiare il tentativo di Augusto di ripristinare i valori del passato intervenne la monumentale

storia di Roma in 142 libri narrata dal più famoso storico romano, Tito Livio. Egli era un fervente

repubblicano (e “il mio repubblicano” scherzosamente lo chiamava Augusto), ma l’esaltazione che

faceva della repubblica romana, della virtù degli avi, della gloria della patria si confaceva

perfettamente alla politica e all’ideologia del nuovo regime. Intitolata Ab Urbe condita libri, “Storia

di Roma dalla fondazione”, la storia di Livio, di cui ci rimangono solo 35 libri (che giungono, con

ampie lacune, fino al 167 a.C.), narrava in forma annalistica (e Annales Livio chiama spesso la

propria opera) con uno stile avvincente le vicende di Roma fino alla morte di Druso nel 9 a.C., ma

forse l’intenzione dello storico era di arrivare alla morte di Augusto. Livio tiene conto di leggende,

folclore, tradizioni che utilizza per esaltare i valori del passato e ammaestrare i nuovi lettori. Ma

egli è un narratore, più ancora che uno storico, capace di restituire ai fatti una suggestiva vivacità

espressiva.

Vani tentativi di salvare Giove

Per salvare la moralità di Roma, Augusto tentò anche di riportare a nuova vita la religione

tradizionale e gli antichi riti che ormai venivano sempre più spesso sostituiti da nuovi culti

importati soprattutto dall’oriente. Ma anche questo tentativo fu vano.

La religione romana si fondava sul rapporto della città con gli dei o tutt’al più della famiglia con gli

dei tutelari della gens. Era perciò una religione strettamente connessa con la politica: i riti,

rigidamente controllati da sacerdoti, che di fatto erano semplici funzionari statali, dovevano

garantire alla città la pax deorum, cioè la benevolenza degli dei, evitando che si adirassero con la

città e la punissero con calamità e sciagure. Ma difficilmente ormai il cittadino romano si

riconosceva nella città, che egli non poteva più governare. Per di più cittadini adesso erano anche

popoli che vivevano lontani da Roma. La fiducia nella religione cittadina andava inesorabilmente

scemando.

Non è un caso che l’Eneide di Virgilio esordisca con una domanda senza risposta:

«Musa, tu dimmi le cause, per quale offesa divina,

per qual dolore la regina dei numi a soffrir tante pene,

a incontrar tante angosce condannò l’uomo pio.

Così grandi nell’animo dei celesti le ire?» (I, 8-11, trad. Rosa Calzecchi Onesti)

Evidentemente persino il poeta incaricato da Augusto della restaurazione morale e religiosa di

Roma si interrogava sul modello che gli dei tradizionali potevano rappresentare: Giunone che si

ostina a tormentare un uomo “pio”, moralmente integerrimo, pronto a soffrire per eseguire le

volontà del fato, non è una dea che garantisca la giustizia. Solo Giove, nel poema virgiliano, sembra

un dio di tipo nuovo, attento com’è a garantire i principi morali. Ed era proprio l’ansia di un dio

diverso a spingere i romani verso altri culti.

Il nuovo dio imperiale

Per questa progressiva sfiducia negli dei romani Augusto diffuse il culto dell’imperatore, che in

oriente rientrava nella tradizionale venerazione rivolta ai sovrani, considerati di origine divina. In

occidente, invece, lo presentò come culto del genius di Augusto. Il genio era per i romani lo spirito

divino che proteggeva ogni essere umano sin dalla sua nascita. In tutte le famiglie si era sempre

venerato il genio del pater familias e fu con sincera devozione e gratitudine che i romani, e

soprattutto i provinciali, venerarono il genio del “padre della patria”, di un principe garante della

benevolenza degli dei, che aveva riportato la pace, la giustizia e il benessere nell’impero.

Da allora si diffuse un nuovo tipo di culto statale, quello degli imperatori, per i quali, dopo la

morte, il senato proclamava l’apoteosi, la “trasformazione in dio”. Era un atto politico più che

religioso e favoriva l’unione e la fedeltà delle varie genti dell’impero, che erano tutte tenute a

rendere omaggio alle immagini dell’imperatore e a riconoscere così la sua autorità.

Proprio il contatto tra tanti popoli diversi aveva però diffuso anche nuovi culti, che Roma

accoglieva senza problemi, come aveva sempre fatto.

I culti orientali, in particolare, proponevano un rapporto diverso con la divinità, che meglio

rispondeva alle nuove esigenze spirituali della società. Tra essi cominciò ben presto a diffondersi