ISTITUTO MAGISTRALE STATALE

“LICEO DELLE SCIENZE UMANE”

Via D’Annunzio – 09170 ORISTANO

ESAME DI STATO

Anno Scolastico 2015/2016

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

redatto in data 06 maggio 2016

ratificato in data 9 maggio 2016

Classe 5a B Scienze Umane

1

Istituto Magistrale “B. Croce”

Liceo delle Scienze umane

Oristano

Esame di Stato

Anno Scolastico 2015/2016

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

(Art. 5 comma 2° D.P.R. n° 323 del 23/7/1998)

Classe 5a B Scienze Umane

Composizione del consiglio di classe

DOCENTE

Cabiddu Maria Giovanna *

Camedda Maria Luigia *

Camedda Serse

Canu Filippo

Carta Monica •

Congiu Marcello *

Leoni Maria Elisabetta

Mugittu Franca

Rocca Filomena

Scarteddu Paolo

Tuveri Eliana

MATERIA INSEGNATA

Latino

Scienze Umane

Filosofia

Educazione fisica

Religione

Storia dell’arte

Scienze Naturali

Italiano

Inglese

Matematica e Fisica

Storia

*Docenti Commissari Interni

•sostituisce la prof.ssa Oppo Angelina

Coordinatrice del Consiglio di Classe: prof.ssa Camedda Maria Luigia

Segretario del Consiglio di Classe: prof. Congiu Marcello

2

CONTINUITA’

DIDATTICA

no

no

no

si

no

si

no

si

si

si

no

Profilo dell’indirizzo di studio

Come specificato nelle Indicazioni nazionali elaborate dal Ministero dell’Istruzione “il

Liceo delle Scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni

collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le

competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi.

Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel

campo delle scienze umane”.

Pertanto, il corso dovrebbe favorire nello studente la maturazione di una consapevolezza

critica rispetto alla sua vita, sia interiore (emotiva, affettiva e cognitiva), sia sociale

(nell’uso delle risorse sociali e culturali per entrare in relazione con gli altri), e

l’acquisizione di una competenza specifica nel padroneggiare la terminologia, i discorsi, i

concetti, i problemi propri dell’ambito delle scienze umane.

Il percorso di studi è caratterizzato da discipline ad indirizzo umanistico, quali Latino,

Letteratura italiana, Storia, Storia dell’Arte, da materie fondamentali nella formazione

generale: Lingua straniera, Matematica, Fisica, Scienze Naturali, e da discipline attinenti

all’area delle scienze umane e sociali, che costituiscono l’area di indirizzo: Antropologia,

Sociologia, Psicologia, Pedagogia, Filosofia.

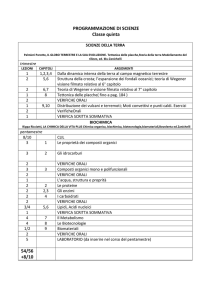

Piano degli studi e quadro orario

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI

Lingua e letteratura italiana

Lingua e cultura latina

Storia e Geografia

Storia

Filosofia

Scienze umane

Diritto ed Economia

Lingua e cultura straniera

Matematica

Fisica

Scienze naturali

Storia dell'arte

Scienze motorie e sportive

Religione cattolica o Attività

alternative

Totale ore

3

Composizione della classe

N°

Cognome e nome

Note

1

Cancedda Sonia

Nuovo

inserimento

2

Carboni Serena

3

Coni Filippo

4

Cossu Giada

5

Demartis Katia

6

Dessì Ambra

7

Dessì Maria Laura

8

Ferralis Francesca

9

Ferrara Ilaria

10

Guida Veronica

11

Ibba Marta

12

Licari Martina

13

Mancini Giulia

14

Massa Natasha

15

Meloni Matteo

16

Montisci Ignazio Nicola

17

Onali Denise

18

Passafiume Giorgia

19

Pia Ilenia

20

Pilloni Chiara

21

Piras Giulia

22

Podda Riccardo

23

Soi Debora

24

Varsi Alessandra

Nuovo

inserimento

4

Nuovo

inserimento

Presentazione della classe

La classe 5a B Scienze Umane è composta da 24 alunni, 21 provenienti dalla 4a B S.U., 3 da

altre classi dell’Istituto.

Sette studenti risiedono a Oristano e il resto proviene dai paesi della provincia, pertanto

quasi tutta la classe ha dovuto affrontare i disagi del pendolarismo. Il C.d.c. ha

predisposto un Progetto Didattico Personalizzato, che viene allegato al presente

Documento in forma cartacea.

Nel corso degli anni, la classe ha subito una continua variazione nella sua composizione, a

causa sia di nuovi inserimenti, sia di mancate promozioni, come evidenziato nella

seguente tabella:

Classe

3a B S.U.

4a B S.U.

5a B S.U.

Iscritti

stessa

classe

22

22

21

Iscritti da Totale

altra classe iscritti

4

3

3

26

25

24

Promossi

senza

debito

8

10

Promossi a Respinti

settembre

Ritirat

i

16

11

2

2

2

Tra i diversi gruppi che si sono creati al suo interno, spesso sono nate delle tensioni che

solo ultimamente, grazie alla maturazione e a una maggiore capacità di dialogo, si sono

attenuate. Negli anni, inoltre, è venuta a mancare la continuità didattica in diverse

materie (Scienze naturali, Scienze umane, Latino, Fiosofia, Storia e Religione), con un

comprensibile disagio per la classe a causa della diversità dei metodi didattici adottati,

che ha determinato difficoltà nell'acquisizione dei contenuti e incertezze nella

preparazione complessiva.

Per quanto riguarda il comportamento, gli alunni in genere si sono mostrati educati e

rispettosi.

Complessivamente la frequenza è stata regolare, tranne in alcuni casi specifici a causa di

gravi motivi di salute, opportunamente documentati da certificati medici. Non sono

mancati, tuttavia, ritardi nell'ingresso a scuola e uscite anticipate, utilizzati spesso per

rinviare o evitare le verifiche e che hanno contribuito a rallentare lo svolgimento

dell’attività didattica.

All'inizio dell'anno scolastico la partecipazione al dialogo educativo e l’impegno

apparivano adeguati in tutte le discipline. I risultati delle verifiche svoltesi

successivamente e l’osservazione del comportamento dei singoli alunni non hanno

confermato questa impressione, evidenziando invece una situazione eterogenea. In

particolare, un gruppo di allievi ha manifestato una partecipazione passiva e la mancanza

di un impegno serio e costante nello studio, che si è espresso anche con il tentativo di

sottrarsi alle verifiche con assenze strategiche. Nel complesso il gruppo classe, forse

anche condizionato dalle problematiche legate alle condizioni di salute di alcuni studenti,

appare fragile, dotato di scarsa forza di volontà e autostima, e in difficoltà

nell’organizzazione del lavoro scolastico. In merito ai risultati ottenuti, in alcune discipline

permangono carenze di natura contenutistica ed espressiva. La situazione risulta critica

soprattutto nelle materie scientifiche, è più positiva nelle materie umanistiche. A livello

5

espressivo, l’esposizione risulta più sicura e corretta nella forma orale, sussistono

difficoltà nell’ambito della produzione scritta.

Il profitto globale della classe è da ritenersi complessivamente sufficiente; tuttavia, si

possono individuare diversi livelli di preparazione. Un esiguo gruppo di studenti ha

manifestato in tutto il corso di studi capacità critiche, interesse e

serietà

nell’applicazione, che ha permesso loro di conseguire risultati apprezzabili in tutte le

discipline Un secondo gruppo, più numeroso, ha mostrato impegno in quasi tutte le

materie, conseguendo risultati mediamente sufficienti o discreti. Altri allievi, infine, sia a

causa di un impegno non adeguato, sia perché condizionati da una preparazione di base

carente , hanno riportato risultati poco soddisfacenti in varie discipline.

Durante il triennio la classe ha seguito con interesse tutte le attività finalizzate

all’ampliamento dell’offerta formativa, inoltre, ha partecipato in modo attivo al Progetto

di Alternanza Scuola-Lavoro nell’a.s. 2014/2015.

Gli insegnanti, come tra l’altro risulta dai verbali dei Consigli di Classe, hanno attivato, nel

triennio, strategie di recupero e approfondimento, interventi didattici tesi a motivare gli

studenti allo studio e a sviluppare le abilità e le capacità possedute. Infine, durante l’anno

in corso, in alcune materie sono state attivati percorsi di apprendimento inclusivi e le

strategie di recupero previste dalla legislazione vigente, privilegiando il “sostegno in

itinere”.

6

Attività integrative curricolari ed extracurricolari svolte negli ultimi due anni

di corso

Anno scolastico 2015/2016

9/11/15

2-3-4/12/2015

17/12/15

29/01/16

19-20/01/16

21-22/01/16

INCONTRO IN SEDE

Incontro ‘Giovani di Confindustria’ Oristano

VISITA GUIDATA

Museo Archeologico di Cagliari, Mostra di

quadri recuperati dall’Arma dei Carabinieri

VISITE GUIDATE

ITINERANTI

Auditorium Tecnico

‘Mossa’

Salone dell’orientamento -ORISTANO

Evento ‘Fondazione Sardinia’

MAN di Nuoro (mostra quadri di Paul Klee) e

Casa di G. Deledda

VISITA GUIDATA

Ospedale ‘San

Martino’

Centro servizi

culturali

Donazione A.V.I.S.

Educazione alla legalità

INCONTRO IN SEDE

Conversazione con la Volontaria V. Pia sulla

questione israelo-palestinese

02/02/16

INCONTRO IN SEDE

Consorzio Uno – ORISTANO

11/02/16

Consorzio Uno

Presentazione dei corsi di Laurea

2/02/16

16/02/16

22/02/16

Centro servizi

culturali

Auditorium Tecnico

‘Mossa’

Centro servizi

culturali

UNIVERSITÀ IED

La locandiera

Presentazione libro R. Olla ‘La ragazza che

sognava il cioccolato’

29/02/16

IN SEDE

Progetto ‘Scrittori si diventa’

11/03/16

Multisala ‘Ariston’

Film ‘Macbeth’

17/03/16

VISITA GUIDATA

Università degli studi CAGLIARI

15/04/16

Centro servizi

culturali

N.A.B.A.

13/04/16

VISITA GUIDATA

Università degli studi SASSARI

10/05/16

VISITA GUIDATA

ORIENTASARDEGNA Fiera di Cagliari

7

Anno scolastico 2014/2015

•

•

•

•

•

Incontro con il prof. D. Marongiu sul tema: “Il Cittadino di Internet: diritti e doveri”

Lilt - Progetto "La prevenzione del tumore al seno nelle donne al di sotto dei 50

anni di età".

Incontro con l’antropologa V. Mura sulla diversità culturale

Proiezione del film “La teoria del tutto”

Progetto Alternanza Scuola Lavoro.

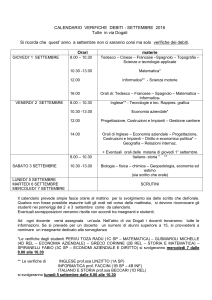

Simulazione di terza prova : tipologia

Tra la gamma delle modalità tra le quali esercitare gli studenti per le simulazioni, il

Consiglio di classe si è orientato per le prove a Tipologia A (Trattazione sintetica di

argomenti).

Data

Tipologia

17.02.2016

A

04.04.2016

A

Materie

Storia dell’arte

Filosofia

Storia

Inglese

Storia dell’arte

Latino

Inglese

Scienze naturali

Durata

2 ore

2 ore

Programmazione del consiglio di classe

Percorso formativo

Obiettivi formativi trasversali da raggiungere mediamente al termine del percorso di

studi:

Conoscenze

•

•

Competenze

•

•

•

Capacità

•

•

•

Formazione di basi culturali per la comprensione dell’attuale contesto

socio-culturale.

Conoscenze culturali e sociopsicopedagogiche necessarie per un

orientamento in attività rivolte al sociale o per la prosecuzione degli studi

a livello universitario.

Acquisizione di competenze di tipo progettuale.

Saper documentare in forma scritta e grafica un lavoro svolto.

Utilizzazione dei linguaggi specifici nelle componenti storico-culturali dei

saperi trasmessi in modo funzionale alla tipicità del percorso di studio.

Acquisizione di capacità relazionali e di comunicazione sia nel contesto

scolastico che extrascolastico.

Capacità di organizzazione dei contenuti.

Capacità di collaborare in un gruppo di lavoro apportando un contributo

personale.

8

Obiettivi didattici trasversali da raggiungere mediamente in termini di:

Conoscenza

• Acquisizione di conoscenze di basi linguistiche, storiche e

giuridiche.

• Acquisizione di conoscenze di basi scientifiche, sociali e

pedagogiche.

Competenza

• Utilizzare le fonti-testi, documenti, testimonianze, materiale

iconografico per comprendere un fatto.

• Analizzare un testo per ricostruire un evento o il pensiero di un

autore.

• Utilizzare un metodo di lavoro funzionale agli obiettivi.

• Applicare regole, formule e procedimenti per la risoluzione di

problemi.

Capacità

• Capacità linguistico-espressive.

• Capacità logico-interpretative e di rielaborazione e

documentazione.

• Capacità di comunicare il proprio lavoro.

• Capacità relazionali e di comunicazione in un gruppo di lavoro.

Contenuti

Criteri di selezione, organizzazione

Nell’organizzare le attività didattiche da proporre durante l’anno scolastico, il Consiglio di

classe ha

ritenuto necessario ricorrere a una selezione dei contenuti tenendo conto dei seguenti

criteri:

· fornire i contenuti essenziali delle discipline;

· suscitare negli allievi interesse e curiosità;

· assicurare coerenza all’interno della materia, collegandola possibilmente con le altre

discipline all'interno di percorsi tematici o modulari.

Per quanto concerne i contenuti proposti nelle diverse discipline, si fa riferimento alle

relazioni dei

singoli docenti. Le relazioni fanno parte integrante del presente documento.

Argomenti/tematiche CLIL

Discipline coinvolte

Riassunto delle principali tematiche,

quali:

Neoclassicismo,

Preraffaelliti.

Storia dell’arte

9

Tempi scolastici

Disciplina

Religione

cattolica

Lingua e

letteratura

italiana

Lingua e

cultura latina

Storia

Filosofia

Scienze

umane

Lingua e

cultura

straniera:

Inglese

Matematica

Fisica

Scienze

naturali

Storia

dell'Arte

Scienze

motorie e

sportive

Totale ore di

lezione

•

•

•

•

•

•

Ore

settimanali

Ore

previste

Ore

svolte (al

6/5/16)

Ore

da svolgere

1

33

20

4

4

132

109

20

2

66

56

10

2

3

5

66

99

165

52

81

136

10

11

24

3

99

83

14

2

2

2

66

66

66

51

43

54

12

8

8

2

66

50

8

2

66

54

10

30

990

789

139

Rapporto docenti-alunni

Si è cercato di basare il rapporto docenti-alunni sui seguenti criteri:

rispetto reciproco di tutte le componenti della classe;

trasparenza e tempestività nell’assegnare e comunicare i voti delle verifiche;

creazione di un ambiente educativo accogliente e culturalmente stimolante;

coinvolgimento degli alunni nelle varie proposte educative;

attenzione nei confronti degli alunni meno impegnati e/o con preparazione carente;

incoraggiamento degli alunni più motivati, impegnati e capaci.

10

Metodologie - tabella riassuntiva

Materie

Metodi

Strumenti

Religione

Lezione- colloquio

Lingua e

letteratura

italiana

Lingua e cultura

latina

Lingua e cultura

inglese

Lezione frontale

partecipata.

Film, teatro, convegni

Storia dell’arte

Lezioni frontali

partecipate

Filosofia

Lezione frontale, studio

guidato in classe.

Lettura del manuale

Storia

Lezioni frontali,

conversazioni e

discussioni guidate

Lezione frontale

partecipata, lettura del

manuale, discussioni

guidate

Lezione frontale

partecipata, lettura del

manuale, discussioni

guidate

Lezioni frontali e

partecipate,

esercitazioni di

laboratorio

Attività in palestra o in

spazi idonei.

Scienze umane

Matematica e

Fisica

Scienze naturali

Scienze motorie

Libro di testo, sussidi

audiovisivi.

Libro di testo, lezioni

ppt filmati

Tipologia delle

verifiche

Discussioni

Prove scritte e orali

Lezioni frontali

Libri di testo, fotocopie

Prove scritte e orali

Lezioni frontali,

elaborazione mappe

concettuali, relazioni

Libri di testo,

presentazioni ppt,

fotocopie,

ActivInspire,film, video

Libri di testo, fotocopie,

film.

Prove scritte e orali

Manuale, DVD, supporti

audio visivi, LIM, schede

di sintesi elaborate dal

docente

Libri di testo, fotocopie,

LIM

Libri di testo, lezioni ppt,

fotocopie, LIM

Prove scritte e orali

Prove orali e scritte

Prove scritte finalizzate

alla valutazione orale,

prove orali.Relazioni

Prove scritte e orali

Libro di testo, LIM

Prove scritte e orali

Libro di testo, fotocopie

e LIM

Prove scritte finalizzate

alla valutazione orale,

prove orali.

Materiali sportivi

Esercitazioni

Criteri di valutazione

Il livello di sufficienza è stato raggiunto dagli alunni quando hanno dimostrato di avere una

conoscenza generale dei contenuti.

Il Consiglio di classe ha approvato durante la riunione per la programmazione didattico

disciplinare la griglia di valutazione di seguito riportata:

11

voto

conoscenza

competenza

capacità

1^

Livello

1-3

(scarso )

Non sa utilizzare le

conoscenze

Nessuna

2^

4

( insufficiente)

5

( mediocre )

Utilizza le conoscenze

con molti errori anche

in compiti semplici

Utilizza le conoscenze

con errori

Ha difficoltà e opera in

maniera imprecisa

3^

4^

6

( sufficiente )

Ha conoscenza nulla o

irrilevante dei

contenuti

Ha conoscenza

frammentaria dei

contenuti

Ha conoscenza

superficiale dei

contenuti

Ha conoscenza

generale dei contenuti

5^

7–8

(discreto/buono

)

Ha conoscenza

generale e parziale

approfondimento dei

contenuti

6^

9 – 10

( ottimo )

Ha conoscenza

completa e

approfondita dei

contenuti

Ha lievi difficoltà e

compie qualche

imprecisione

Solo se guidato elabora

e rielabora in modo

semplice e non

approfondito

Elabora e rielabora con

piena autonomia ma

con qualche incertezza

Utilizza le conoscenze

e opportunamente

guidato raggiunge gli

obiettivi minimi

Utilizza le conoscenze

anche in compiti

complessi con piena

autonomia ma con

qualche incertezza

Applica le conoscenze

autonomamente ed in

contesti diversificati

Elabora e rielabora in

piena autonomia,

senza incertezze, in

modo ampio e

approfondito

Credito scolastico e formativo :

Il credito scolastico viene attribuito seguendo le direttive ministeriali.

Media dei voti

M=6

6<M≤7

7<M≤8

8<M≤ 9

9< M ≤10

1° anno

3-4

4-5

5–6

6–7

7–8

Credito scolastico

2° anno

3°anno

3-4

4–5

4–5

5–6

5–6

6-7

6–7

7–8

7–8

8–9

Livello di conoscenze, competenze, capacità raggiunto dalla classe secondo

i criteri di valutazione del consiglio

I = insufficiente/scarso

M = mediocre

D = discreto

B = buono

12

S = sufficiente

PB = più che

buono

PS = più che sufficiente

O = ottimo

MATERIA

Religione cattolica

Lingua e letteratura italiana

Lingua e cultura latina

Storia

Filosofia

Scienze umane

Lingua e cultura straniera:

Inglese

Matematica

Fisica

Scienze naturali

Storia dell’Arte

Scienze motorie e sportive

CONOSCENZE

B

D

D

D

D

D

S

COMPETENZE

B

S

S

S

S

D

S

CAPACITA’

B

S

S

S

M

D

S

S

S

S

D

D

S

S

M

D

D

S

S

S

D

B

Programmazione delle attività del consiglio di classe dopo la pubblicazione

del documento del 15 maggio.

L’attività didattica si articolerà nei seguenti momenti:

• approfondimento dei programmi con attenzione agli argomenti pluridisciplinari e

interdisciplinari e completamento dopo il 15 Maggio di quelli previsti nei programmi

personali dei singoli docenti.

• verifiche orali, scritte e pratiche.

Allegati

• Programmi svolti in ciascuna disciplina con l’indicazione di: obiettivi didattici, tipologie delle

verifiche, dei criteri di valutazione.

• Copia dei testi delle simulazioni delle terze prove d’esame.

• Griglia di valutazione delle simulazioni delle prove d’esame

13

IL CONSIGLIO DI CLASSE

Cabiddu Maria Giovanna

Camedda Maria Luigia

Camedda Serse

Canu Filippo

Carta Monica

Congiu Marcello

Leoni Maria Elisabetta

Mugittu Franca

Rocca Filomena

Scarteddu Paolo

Tuveri Eliana

14

ALLEGATI

Relazioni e programmi

15

LICEO STATALE “BENEDETTO CROCE”

CLASSE 5°B LICEO SCIENZE UMANE

PROGRAMMA LETTERATURA ITALIANA

Testo in adozione:Testi e Storia della Letteratura di baldi, Giusso, Razzetti; Zaccaria Ediz. Paravia

Ore settimanali 4; ore svolte al 15 Maggio 113; da svolgere 16

L’educazione letteraria e linguistica è stata condotta con una metodologia tendente a far

acquisire le capacità critiche importanti per la percezione della realtà circostante. Solo

pochi alunni sono riusciti, attraverso l’educazione linguistica, a decodificare diversi

messaggi, a produrne di propri, ad organizzare le conoscenze acquisite. La classe, dal

primo quadrimestre ha manifestato subito difficoltà nell’organizzazione del lavoro

scolastico e più o meno valide giustificazioni al non adempimento del medesimo. Tale

mancanza di organizzazione, unitamente alle assenze più o meno strategiche, ha

determinato un notevole rallentamento nello svolgimento del programma, infatti molto

tempo è stato dedicato alle verifiche di recupero o al completamento di una preparazione

sommaria. Per quanto riguarda le conoscenze, le competenze e l’impegno profuso la classe

può essere divisa in diverse fasce. Un ristretto gruppo di alunni ha dimostrato di possedere

buone conoscenze e discrete capacità espositive, altri pur avendo mostrato nel corso

dell’anno un impegno regolare rivelano difficoltà espositive allo scritto e all'orale, hanno

raggiunto gli obiettivi minimi e acquisito una preparazione generale sufficiente; altri

ancora a causa dello scarso impegno e di problematiche varie non raggiungono risultati

totalmente sufficienti, rivelano poche e sommarie conoscenze espresse con povertà di

linguaggio.

•

•

•

•

•

•

•

•

Obiettivi specifici:

Usare strategie argomentative e procedure logiche per ottenere il controllo del discorso;

Acquisire un approccio di tipo storico-critico ;

Problematizzare conoscenze,idee e credenze mediante il riconoscimento della loro storicità;.

Saper individuare i meccanismi testuali.

Riconoscere i rapporti tra elementi testuali e fatti biografici e storici.

Collocare i testi nella produzione dell'autore. Cogliere i temi che caratterizzano un'epoca.

Confrontare i testi dello stesso genere di autori diversi, saper individuare somiglianze e differenze.

Riconoscerel’educazione come radicale strategia che modifica l’esperienza umana e promuove lo

sviluppo sociale;

Metodo: Lezioni frontali, analisi diretta dei testi., Letture critiche.

Strumenti: Libro di testo.

Verifiche: Discussione, colloquio, compiti scritti.

Valutazione: Per la valutazione si sono adottati i criteri proposti dal Consiglio di Classe.

16

.

CONTENUTI DISCIPLINARI E OBIETTIVI RIFERITI ALLE CONOSCENZE

OBIETTIVO DEL PERCORSO : “ l’alunno riconosce nella produzione letteraria italiana

dell’età romantica l’elaborazione di un ideale umano che, connotato dal carattere comune

del conflitto con la realtà, si differenzia in rapporto con le componenti individuali

dell’esperienza di vita, della cultura, dei valori morali e religiosi e della sensibilità dei

singoli scrittori “

INTELLETTUALI E POTERE

•

•

•

•

Neoclassicismo e fermenti preromantici: istanze neoclassiche e preromantiche nell’opera

foscoliana.

Cenni sul quadro storico: influsso della dominazione Napoleonica in Italia.

Tendenze letterarie: Foscolo poeta letterato della transizione, vita, opere e poetica; Il Tempo

storico.

TESTI:

A Zacinto., All’amica risanata., Alla sera., In morte del fratello Giovanni.

Dei Sepolcri v. 1-215 e 280-300.

Le Ultime Lettere di Jacopo Ortis, contenuto, doppia lettura del romanzo, la figura dell’eroe

romantico, il genere epistolare, Incipit, lettera da Ventimiglia, del 4 Dicembre, lettera di addio a

Teresa. Il suicidio.

Il ruolo dell’intellettuale nella figura di Didimo Chierico nelle Ultime Lettere di Jacopo Ortis.

IL ROMANTICISMO

• La polemica romantica.;Mme de Staël: “L’importanza delle traduzioni per rinnovare la letteratura

italiana” da “Sulla maniera e la utilità delle traduzioni” tratto dal “De l’Allemagne” Giovanni

Berchet: “Il pubblico dei romantici” da “Lettera semiseria di Grisostomo al suo

figliuolo”Leopardi:Discorso intorno alla poesia romantica. Riflessi in campo letterario sulla

situazione politica italiana.

• Gli intellettuali e la Restaurazione; In morte del fratello Giovanni.

• La ricerca dei valori alternativi.

• Leopardi: la poetica dell’indefinito e del vago, la teoria del piacere, il pessimismo.

• Manzoni:vita, opere, poetica. la religiosità, la riflessione sulla storia, gli scritti teorici di poetica,

• Gli inni Sacri, “ la Pentecoste” v. 1-96

• “Vero storico e vero poetico” da “Lettre à Moniseur Chauvet” le tragedie e l’eroe romantico

cristiano, Adelchi,contenuto e tematiche, coro dell’atto III e IV

• La poetica civile., Il Cinque maggio.

• I Promessi Sposi, il romanzo storico contenuto, struttura, personaggi, tematiche, tecniche narrative,

lingua;

• L’eroe romantico cristiano.

I valori alternativi: le illusioni e il tempo della memoria

LEOPARDI: Vita, opere, poetica, le fasi della maturazione letteraria. Commento, versione in prosa,

contenuto delle seguenti opere:

17

• L’infinito. La sera del dì di festa. A Silvia. La quiete dopo la tempesta. Il sabato del villaggio.

• Le operette morali; contenuto, lettura e commento dei seguenti brani: “Dialogo della natura e di un

islandese”, “Cantico del gallo Silvestre”

• La Ginestra (v. 1-145) e (v. 297-317).

AREA TEMATICA: Rapporto tra scienza, cultura e società; il lavoro

• Positivismo, naturalismo, verismo. La teoria deterministica e Darwiniana.

• La fiducia nella scienza e nel progresso. Le mutazioni socio- economiche causate

dall’industrializzazione.

• G.Verga : vita, opere e poetica.

•

•

•

•

TESTI:

Il Manifesto Naturalista. Rosso Malpelo, Nedda, Fantasticheria, La roba.

Il ciclo dei vinti I Malavoglia, Teorie veriste e tecniche narrative ne “I Malavoglia”

La teoria dell’utile , il tempo, lo spazio, i personaggi, L’artificio della regressione

La natura e il tempo. L’artificio dello straniamento

Temi affrontati in prospettiva pluridisciplinare:

Il lavoro e Le mutazioni socio- economiche causate dall’industrializzazione

in Verga.La collocazione storico sociale del letterato e la Poetica civile in Foscolo, Manzoni e

Leopardi. . Il tempo della memoria e della Fanciullezza in Leopardi;

La condizione della donna in: Verga (Nedda), Manzoni ( Lucia, Gertrude, Agnese), Foscolo (Teresa,

Isabellina, la madre), Leopardi (Silvia, la donzelletta)

AREA TEMATICA: CULTURA, SCIENZA, SOCIETA’

• Cenni sul decadentismo. La scissione tra artista e società: C.Baudelaire “L’Albatro”

• Il romanzo del ‘900: Pirandello e Svevo.,Il nuovo romanzo e il tempo “misto”.

TESTI:

• L’evoluzione del romanzo nell’opera di Svevo e Pirandello.

SVEVO: La Coscienza di Zeno.

• La crisi della borghesia nel romanzo, la psicoanalisi, la concezione del tempo, l’ironia, l’inettitudine,

rapporto tra malattia-salute-società, sogno-realtà, amore-donna-matrimonio.

•

•

•

•

PIRANDELLO:

Il Fu Mattia Pascal.

La concezione del mondo nel romanzo.

Il sentimento dl contrario.

La coscienza del protagonista, la maschera, i tempi narrativi.

DANTE PARADISO Canto I, Canto III, Canto VI

Programmazione didattica successiva al 15 maggio :

Verifiche e approfondimenti dei temi trattati

18

Relazione del prof. Camedda Serse

Anno scolastico 2014/2015

Disciplina : Filosofia.

per la classe “5” Sez. B Liceo delle Scienze Umane

La presente relazione è parte integrante del documento del 15 maggio ed a questo si

rimanda per la esposizione compiuta della situazione generale della classe, gli obiettivi i

metodi.

La presente verte esclusivamente su:

1. Presentazione della classe

2. Verifiche;

3. Contenuti.

§. Presentazione

Classe . Gli alunni della classe 5 sez. B non hanno dimostrato particolare interesse verso la

disciplina, escluse quelle poche persone che non solo hanno approfondito ma ampliato

autonomamente i contenuti, né tanto meno hanno colto la complessità del nucleo concettuale

dalla stessa classe proposto : l’essenza e la genesi della coscienza. Pur con queste carenze il

programma è stato sviluppando evitando di affrontare quei pensatori che per complessità e

difficoltà avrebbero potuto essere un ostacolo insormontabile, come Hegel o Nietzsche di cui

si è fornito solo uno sguardo generale. Il programma non è stato sviluppato seguendo

l’impostazione storica ma secondo lo sviluppo del nucleo tematico.

§ Verifiche

Le verifiche sono state effettuate nella seguente modalità:

- prevalentemente colloquio orale.

- Talvolta verifiche scritte o scritti propedeutici alle verifiche orali.

Contenuti : Filosofia

U.D. A. Il Romanticismo, caratteri generali, il sentimento, l’arte, la religione. Le filosofie

Romantiche , cenni sull’idealismo tedesco: Hegel informazioni introduttive sui caratteri

generali del pensiero hegeliano. Vol. 2° B. Il Romanticismo come “problema” critico e

storiografico, pag. 261. Gli albori del Romanticismo tedesco: il circolo di Jena, pag. 263 . La

filosofia politica romantica La nuova concezione della natura . L’ottimismo al di là del

pessimismo. (lettura) .

G.F. W. Hegel: Le tesi di fondo del sistema: la dialettica 391.

L. Feurbach : destra e sinistra hegeliana (Vol. 3A pag. 53). Il rovesciamento dei rapporti, , la

critica alla religione, ad Hegel e l’umanesimo (Vol. 3A pag. 55-59).

K. Marx . Caratteri generali del pensiero; la critica ad Hegel; la critica al misticismo logico,

alla società liberale e all’economia borghese : il lavoro alienato. Il distacco da Feurbach vol. 3°

A : Pag. 69-78. La concezione materialistica della storia 78 – 82, Il Manifesto Vol. 3° A : Pag.

82-84. Il Capitale, il Plus valore, tendenze, contraddizioni e fine del Capitalismo pag. 84- 89.

19

La rivoluzione e la dittatura del proletariato le fasi della società comunista pag. 89 – 93 se ne

consiglia la lettura.

A.Comte: il positivismo. La legge dei tre stadi , la classificazione delle scienze. La sociologia.

La sociocrazia. La divinizzazione dell’uomo. Vol. 3° A : Pag.118-123.

A.Schopenhauer : Vita ed opere. Kant e Schopenhauer, Il Mondo come volontà e

rappresentazione, il velo di Maya, la vita come dolore; le vie di liberazione : l’arte, l’etica,

l’ascesi. Vol. 3° A : Pag. 4 -20, escluso il § 7 “la critica delle varie forme di ottimismo” di cui

comunque si consiglia la lettura.

H. Bergson , lo spiritualismo francese. Tempo, spirito corpo. Lo slancio vitale, l’intelligenza,

la società .

Alcuni filosofi programmati sia a causa dei lunghi temi di apprendimento, dei rifiuti per

non sostenere le verifiche , sia dei tempi necessari per le verifiche e per gli impegni della classe,

non sono stati affrontati che in modo generale e non sono stati oggetto di verifica per cui non

compaiono nel presente programma.

Nucleo tematico : La coscienza.

Lettura dei seguenti brani antologici forniti su supporto informatico dal docente .

- Cartesio, Meditazioni metafisiche § 160.

- K. Marx , da L’ideologia tedesca, apg. 13;

- H.Bergson, da l’Evoluzione creatrice, cap. I pag. 1-3.

- D. Dennett, da la Coscienza che cos’è, come gli esseri umani tessono un se pag. 458, 463.

Manuale in adozione :

• Abbagnano - Fornero

Percorsi di filosofia

Vol. 2 B

Ed. Paravia

• Abbagnano - Fornero

Percorsi di filosofia

Vol. 3 A/B

Ed. Paravia

Oristano il ______________________

Gli alunni

Il docente

20

RELAZIONE ALLEGATA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO – A.S. 2015-2016

MATEMATICA VB SU

1. Svolgimento del programma. Criteri didattici seguiti e mete educative raggiunte.

La classe V° B SU. , nella quale il Sottoscritto ha espletato la sua attività di docente per il

terzo anno consecutivo è risultata, per quanto concerne impegno, continuità nello studio e

rendimento in termini di mero profitto, abbastanza eterogenea. Infatti, solo metà degli alunni , ha

mostrato interesse per la disciplina e partecipazione attiva alle lezioni, il resto della classe si è

applicata con discontinuità cercando di colmare le parti di programma pregresso solo in

concomitanza delle verifiche periodiche.

Per quanto concerne il gruppo classe , si è manifestata una certa eterogeneità oltre che

caratteriale, anche nella metodologia di lavoro, nelle conoscenze di base e nella partecipazione al

dialogo educativo dei singoli . Questo fatto ha comportato al Sottoscritto notevoli difficoltà nell’

individuazione di strategie didattiche e di contenuti compatibili con le esigenze della maggior

parte degli allievi.

Il programma ipotizzato nel piano di lavoro è stato svolto completamente , anche se, presenta

qualche carenza negli approfondimenti relativamente alla parte di analisi matematica. Infatti, la

discontinuità dell’applicazione manifestata dagli alunni, che più di altri presentavano lacune nella

preparazione di base , non ha consentito un puntuale recupero degli stessi che hanno conseguito

un livello di preparazione appena mediocre o insufficiente . Per i contenuti specifici si rimanda a

quanto indicato nei programmi svolti allegati . Anche per quanto concerne l’insegnamento della

fisica, per quanto lo stesso sia stato aderente in termini di contenuti, a quanto previsto in sede di

programmazione annuale, gli obiettivi conseguiti, sono comunque stati al disotto delle aspettative.

Un terzo degli alunni, infatti, si è applicata con discontinuità, curando lo studio ( limitato alla parte

teorico-descrittiva) solo in concomitanza di verifiche periodiche programmate.

Lo svolgimento dei vari argomenti è stato finalizzato al miglioramento delle capacità logiche

dei discenti curando oltre all’aspetto strettamente contenutistico anche quello applicativo della

materia. Tali obiettivi, fissati nel piano di lavoro, sono stati perseguiti in misura soddisfacente solo

da due terzi della classe, mentre la restante parte ha raggiunto solo parzialmente le mete

cognitive prefissate

C’è da evidenziare il fatto che nonostante i miei puntuali e costanti solleciti nei confronti

degli alunni più in difficoltà non ho trovato da questi ultimi , per buona parte dell’anno, adeguata

risposta in termini non solo di profitto ma anche di impegno e partecipazione.

2. Profitto medio ottenuto e criteri di valutazione. Giudizio sul rendimento della

classe.

Per quanto attiene al profitto medio ottenuto ( riferito al conseguimento degli

obiettivi minimi) dal complesso degli alunni, si ritiene di aver conseguito risultati in media

sufficienti , e in particolare per 1/3 della classe anche buoni/ottimi. Si evidenzia infatti , che nella

classe vi sono alcuni elementi distintisi per capacità e profitto e che, a parere dello scrivente, sono

stati penalizzati dal livellamento in basso attuato durante il corso dell’anno per il raggiungimento

dei soli obiettivi minimi prefissati.

Per quanto riguarda la metodologia didattica seguita, si è fatto riferimento a quanto

precisato in sede di programmazione individuale, cioè, operativamente si è proceduto allo

svolgimento di lezioni frontali supportate da momenti di discussione e confronto mirate a stimolare

le capacità critiche degli allievi.

Le verifiche ( orali e scritte ) hanno avuto nel loro complesso frequenza almeno

bimestrale.

Ai fini della valutazione sono stati presi in considerazione oltre che la conoscenza dei contenuti , le

capacità critiche , di rielaborazione , la partecipazione al dialogo e la continuità nell’applicazione.

Il Docente

Paolo Scarteddu

21

PROGRAMMA DI FISICA

CLASSE V^ B – Scienze Umane

a.s. 2015-2016

Testo utilizzato : LINEAMENTI DI FISICA 2 BIENNIO – 5 ANNO

TERMODINAMICA :

◊ RICHIAMI SULLE LEGGI DEI GAS IDEALI

◊ ENERGIA INTERNA;

◊ TRASFORMAZIONI ISOCORE, ISOBARE E ISOTERME;

◊ LAVORO IN UNA TRASFORMAZIONE TERMODINAMICA;

◊ PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA;

◊ TRASFORMAZIONI CICLICHE;

◊ GENERALITA’ SULLE MACCHINE TERMICHE;

◊ CICLO DI CARNOT

◊ RENDIMENTO;

◊ SECONDO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA : enunciati di Clausius e Kelwin

LA CARICA E IL CAMPO ELETTRICO:

◊ CARICA ELETTRICA E INTERAZIONI :ELETTRIZZAZIONE PER STROFINIO , PER

CONTATTO E PER INDUZIONE

◊ ELETTROSCOPIO

◊ LEGGE DI COULOMB ED UNITA’ DI CARICA ELETTRICA

◊ CONDUTTORI E ISOLANTI

◊ IL CAMPO ELETTRICO

◊ L’ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA E LA DIFFERENZA DI POTENZIALE

LA CORRENTE ELETTRICA

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

CORRENTE ELETTRICA E FORZA ELETTROMOTRICE

L’INTENSITA’ DI CORRENTE ELETTRICA

CONDENSATORI PIANI

GENERATORI ELETTRICI

RESISTENZA ELETTRICA

MISURE DI INTENSITA’ DI CORRENTE- DI D.D.P. E DI RESISTENZA

I^ E II^ LEGGE DI OHM

CIRCUITI RESISTIVI IN CORRENTE CONTINUA E LORO SOLUZIONE

RESISTENZE IN SERIE E IN PARALLELO

POTENZA ELETTRICA ED EFFETTO JOULE

Programmazione didattica successiva al 15 maggio :

Verifiche e approfondimenti dei temi trattati

Gli alunni

.

Il Docente

Paolo Scarteddu

22

PROGRAMMA DI MATEMATICA

CLASSE V^ B – SU

a.s. 2015-2016

DOCENTE : Prof. Paolo Scarteddu

TESTI UTILIZZATI : MATEMATICA AZZURRO VOL. 4-5

TRIGONOMETRIA :

*0MISURA DEGLI ANGOLI IN RADIANTI;

*1FUNZIONE SENO

*2FUNZIONE COSENO

*3FUNZIONE TANGENTE

*4 DIMOSTRAZIONE DEL VALORE DELLE FUNZIONI SENO E COSENO PER VALORI

PARTICOLARI DELL’ANGOLO : 30° -45° 60°;

*5ARCHI ASSOCIATI

*6RISOLUZIONE DI EQUAZIONI GONIOMETRICHE ELEMENTARI

*7RISOLUZIONE DEI TRIANGOLI RETTANGOLI

RICHIAMI DI ALGEBRA

*8EQUAZIONI DI 2° GRADO;

*9ANALISI DEL SEGNO DEL DISCRIMINANTE;

*10 INTERVALLI

*11 CONCETTO DI DISEQUAZIONE E DI SOLUZIONE DI UNA DISEQUAZIONE;

*12 DISEQUAZIONI INTERE E FRATTE

*13 DISEQUAZIONI DI 2° GRADO;

*14 DISEQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE A SECONDO;

*15 SISTEMI DI DISEQUAZIONI

LE FUNZIONI

*16 CONCETTO DI FUNZIONE ;

*17 CLASSIFICAZIONE DELLE FUNZIONI

*18 CONCETTO E DEFINIZIONE DI DOMINIO E CODOMINIO DI UNA FUNZIONE

*19 DEFINIZIONE DI CRESCENZA E DECRESCENZA DI UNA FUNZIONE

*20 RICERCA DEL CAMPO DI ESISTENZA DI FUNZIONI RAZIONALI E , IRRAZIONALI

*21 CONCETTO DI LIMITE ( SENZA DEFINIZIONE)

*22 CONCETTO DI ASINTOTO

23

PER LE SOLE FUNZIONI RAZIONALI SONO STATI SVOLTI ESERCIZI APPLICATIVI

INERENTI I SEGUENTI ELEMENTI UTILI ALLO STUDIO DI UNA FUNZIONE :

a) Ricerca del Dominio della funzione in R;

b) Parità / disparità della funzione

c) Segno della funzione

d) Intersezioni con gli assi

e) Comportamento nei punti di discontinuità e agli estremi della funzione

f) Calcolo del limite destro e sinistro per x

a ( senza verifica )

g )Calcolo del limite per x

6: ( senza verifica )

h) Ricerca equazione asintoti verticali

i) Ricerca equazione asintoti orizzontali

l) Ricerca equazione asintoti obliqui

Programmazione didattica successiva al 15 maggio :

Verifiche e approfondimenti dei temi trattati

Il Docente

Paolo Scarteddu

Gli alunni

24

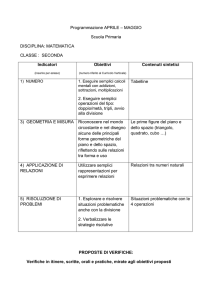

Materia di insegnamento: Scienze umane

Docente: Camedda Maria Luigia

classe 5a B S.U.

Testi adottati: CLEMENTE, DANIELI, Scienze umane. Antropologia Sociologia, Paravia

AVALLE, MARANZANA, Pedagogia, Storia e temi. Dal Novecento ai giorni nostri, Paravia

Presentazione della classe

L’attività didattica nella 5a B Scienze Umane si è svolta per tutto il corso dell'anno in un clima di

rispetto, serenità e collaborazione. Gli alunni, complessivamente, hanno dimostrato un discreto

interesse per le attività proposte manifestando un impegno adeguato e costante.

Il livello raggiunto sul piano delle conoscenze, delle competenze e delle capacità è mediamente

discreto, in qualche caso, buono e distinto.

Obiettivi didattici mediamente raggiunti

•

saper esprimere con chiarezza ed efficacia i diversi contenuti proposti

•

saper indicare gli elementi caratterizzanti della formazione in un dato contesto storico

•

comprendere il cambiamento e la diversità relativi ai modelli formativi

•

saper cogliere i tratti distintivi di un modello scientifico

•

conoscere le grandi culture – religioni mondiali e la particolare razionalizzazione del mondo

che ciascuna di esse produce

•

conoscere alcuni problemi/concetti fondamentali della sociologia: la struttura sociale, la

socializzazione, la devianza, la globalizzazione, le politiche della salute, l’integrazione delle

persone con disabilità

•

saper applicare i collegamenti tra i vari argomenti

Metodologie

• lezione interattiva,

• didattica attiva: lavori di gruppo, ricerche;

• attività individualizzate (elaborazione di mappe concettuali, tabelle, sintesi, attività di recupero in

itinere);

• visione di filmati;

• problem solving.

Valutazione

Si è valutato il percorso di apprendimento di ciascun alunno in base ai seguenti elementi:

conoscenza, competenza, capacità (vedi griglia di valutazione). Inoltre, si è tenuto conto del

raggiungimento degli obiettivi didattici in relazione a:

• situazione in partenza dell’allievo

• partecipazione attiva durante le varie attività didattiche

• impegno dimostrato

Prove di valutazione:

• interrogazione orale individuale

• questionari di tipo tipo vero-falso, quesiti a scelta multipla,quesiti a completamento, elaborati

scritti sugli argomenti trattati.

25

Sono state effettuate prove scritte valide come valutazione orale e scritta. Sono state, inoltre,

oggetto di valutazione le simulazione della II prova dell'Esame di Stato effettuate nel corso

dell'anno scolastico.

Strumenti:

Manuali in adozione.

Materiale didattico vario: fotocopie, giornali e riviste, LIM, video.

Programma svolto

Pedagogia

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1° MODULO: Attivismo pedagogico e le “Nuove scuole”

Contenuti:

1a U.D.: le prime esperienze

L’esordio del movimento delle scuole nuove in Inghilterra

la diffusione delle scuole nuove in Germania

Rinnovamento scolastico in Italia: le sorelle Agazzi

Attivismo statunitense: Dewey. Significato e compito dell’educazione. L’esperimento di

Chicago. Esperienza ed educazione: una revisione critica.

2ª Unità Didattica: l’attivismo scientifico europeo

Maria Montessori e la “Casa dei bambini”

Montessori “La scoperta del bambino” (pag. 43, 44; da 50 a 53; da 55 a 68; da 77 a 83; da 109 a

116)

Nuove esperienze educative: Neill e l’esperienza non direttiva

L’attivismo cattolico: J. Maritain

La pedagogia di A. Gramsci

2° MODULO: la psicopedagogia del ‘900

Contenuti:

• Concezioni sulla mente del bambino e modelli educativi

• Freud e la nuova visione del bambino

• Piaget e gli stadi evolutivi

• Bruner e i caratteri di una nuova istruzione

• Don Milani

• L.S. Vygotskij

Sociologia

Modulo 1: Com'è strutturata la società

Contenuti:

• le istituzioni sociali

• le organizzazioni sociali

• I caratteri e le funzioni delle istituzioni penitenziarie

Modulo 2: La conflittualità sociale

Contenuti:

• Alle origini della conflittualità sociale

26

• la stratificazione sociale nella società contemporanea

• l'esclusione sociale e la devianza

Modulo 3: Dentro la globalizzazione

Contenuti:

• la globalizzazione: definizione

• i diversi volti della globalizzazione (economico, culturale, politico...)

• limiti e opportunità del mondo globalizzato

•

•

•

•

Modulo 4: Salute, malattia, disabilità (Pedagogia – Sociologia)

Contenuti:

1a U.D. L’educazione delle persone con disabilità dall’età delle riforme all’Ottocento.

l’emarginazione nell’epoca della ragione

il delinearsi di un nuovo clima educativo: Comenio

la pedagogia del recupero: Pestalozzi

la medicalizzazione della disabilità. Itard e l’educazione del “ragazzo selvaggio”.

•

•

•

•

•

2a U.D.: Salute, disabilità

il disagio sociale

la salute come fatto sociale

la malattia mentale: la medicalizzazione dei disturbi mentali; psichiatria e antipsichiatria

la disabilità e le diverse abilità: le cause della disabilità

l'integrazione

•

•

•

•

•

•

Modulo 5: Nuove sfide per l'istruzione

Contenuti:

la scuola moderna: una realtà recente

le funzioni sociali della scuola

le trasformazioni dell'istruzione del XX secolo: dalla scuola d’élite alla scuola di massa

scuola e disuguaglianze sociali

il lifelong learning

l’educazione degli adulti

•

•

•

•

•

•

•

•

Programma da svolgere dopo il 6 maggio:

Antropologia - Sociologia:

1a U.D. Il sacro tra simboli e riti

lo studio scientifico della religione

la dimensione rituale della religione

gli specialisti del sacro

l'esperienza religiosa: nascita e sviluppo. Culti monoteisti e politeisti.

la forza dei simboli religiosi.

2a U.D. Religione e secolarizzazione

La religione come fatto sociale

Prospettive sociologiche sulla religione

la religione nella società contemporanea.

L’insegnante

Gli alunni

27

Relazione della prof.ssa Leoni Maria Elisabetta

Anno scolastico 2015/2016

Disciplina: Scienze naturali

per la classe 5° Sez. B Liceo delle Scienze umane

1. Presentazione della classe

Il percorso scolastico degli alunni della classe 5°B Liceo delle Scienze umane è stato

caratterizzato dalla mancanza della continuità didattica anche per quanto riguarda

l'insegnamento delle Scienze naturali, infatti, i ragazzi hanno cambiato l'insegnante di

Scienze naturali anche il quinto anno. Questo fatto ha comportato necessariamente un

“adattamento” della classe alle diversità delle modalità didattiche, metodologiche e

valutative che ha richiesto un certo tempo. All'interno della classe alcuni alunni si sono

impegnati con costanza e impegno e hanno raggiunto un livello di conoscenze e una

preparazione scientifica soddisfacenti. Quasi tutti gli alunni, tuttavia, hanno mostrato

interesse e hanno partecipato alle attività didattiche proposte.

Per quanto riguarda il programma che è stato svolto, si precisa, che i primi argomenti

trattati sono stati gli apparati il cui studio non era stato completato in quarta e che si è

reputato fosse necessario affrontare, per garantire una continuità con il programma

precedentemente svolto.

2. Verifiche

Le verifiche sono state effettuate con le seguenti modalità:

verifiche orali

verifiche scritte di tipologia B finalizzate alla valutazione orale

tests a risposta multipla finalizzati alla valutazione orale

3. Contenuti Scienze naturali

1. LA CIRCOLAZIONE

Il sangue. Il cuore e la circolazione del sangue. Il ciclo cardiaco. Il sistema linfatico.

2. LA RESPIRAZIONE

Respirare per vivere. Gli organi della respirazione. Il meccanismo della respirazione.

3. L' ORGANISMO SI DIFENDE

Difese aspecifiche e specifiche. La prima linea di difesa: la pelle. La seconda linea di

difesa: la risposta infiammatoria. La terza linea di difesa: la risposta del sistema

immunitario. Risposte indesiderate.

4. LA NUTRIZIONE E LA DIGESTIONE

Il tubo digerente. La digestione. I disturbi dell'apparato digerente.

5. L’APPARATO ESCRETORE

Rifiuti da eliminare. Struttura e funzione dei reni. Escrezione e omeostasi.

28

6. L’APPARATO RIPRODUTTORE

Le basi della riproduzione: ormoni e gameti. L’apparato riproduttore maschile. L’apparato

riproduttore femminile. Il ciclo ovarico e il ciclo mestruale. Dalla fecondazione alla

nascita: un incontro fatale. Lo sviluppo dell’embrione. Lo sviluppo del feto e la nascita.

7. LE BIOMOLECOLE

Glucidi: struttura e funzioni. Monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. Proteine: struttura

e funzioni. Amminoacidi. Enzimi. Lipidi: struttura e funzioni. Trigliceridi, fosfolipidi,

steroidi. Acidi nucleici: struttura e funzioni.

8. IL DNA: ISTRUZIONI PER LA VITA E IL CODICE GENETICO

Prima di dividersi le cellule devono duplicare il loro DNA. Il segreto del DNA. Un

efficiente sistema di duplicazione. Ricette per la vita. Un gene, un polipeptide. L'RNA, un

intermediario fra nucleo e citoplasma. Il codice genetico. La trascrizione: dal DNA all'

RNA. La traduzione: dall' RNA ai polipeptidi.

9. GENI MUTEVOLI

Il DNA non è immutabile. Le conseguenze delle mutazioni. Le cellule possono correggere

alcuni errori.

10. L’INGEGNERIA GENETICA

Biotecnologie: antiche come la civiltà. Organismi geneticamente modificati. Il

trasferimento di materiale genetico. L'ingegneria genetica può modificare il cibo.

L'ingegneria genetica può contribuire alla cura delle malattie. La clonazione.

PROGRAMMA CHE SI PREVEDE DI SVOLGERE DOPO IL 6 MAGGIO 2016

11. DINAMICA DELLA TERRA

La teoria della deriva dei continenti e la teoria della tettonica delle placche (cenni). I

vulcani e i fenomeni sismici (cenni).

12. L’ ATMOSFERA

Clil - Atmosphere: composition. Atmosphere: layers.

Testo in adozione :

AA. Frank- Wysession-Yancopoulos- Calvino_Anelli – Gatti

Ed. Linx

Titolo. Biosfera vol 2

Oristano il 06 maggio 2015

Gli alunni

Il docente

29

Istituto Magistrale “Benedetto Croce” Oristano

Classe 5°B Scienze Umane Programma svolto Anno Scolastico 2015/2016

Disciplina: Lingua Inglese

Insegnante: Rocca Filomena

Francesca

Roots Culture, Literature, Society through texts and contexts

First

Module

Part one

Di Silvia Ballabio, Alessandra Brunetti, Pete Lynch Europass

Theme: Being or appearing

The Picture of Dorian Gray (Step five B2.2 Black Cat) and the theme of Beauty:

1. Chapter 1 The Artist

2. Chapter 2 The Picture

3. Chapter 3 The Actress

4. Chapter 4 The Prison of Love

5. Chapter 5 The Theatre

6. Chapter 6 The Death of Love

7. Chapter 7 The Confession

8. Chapter 8 Reading a Soul

9. Chapter 9 The Revelation

10. Chapter 10 Alan Campbell

11. Chapter 11 The Opium Den*

12. Chapter 12 The Metamorphosis*

Part two

1. Oscar Wilde, life and main works: Presentation

2. The Aestheticism

3. The Victorian Compromise

4. Life in the Victorian Towns

5. Queen Victoria: Presentation

6. Screening of the film: “The Picture of Dorian Gray”

Second Module

Theme: Democracy

1. What is Democracy?

2. Key elements of a democratic system

3. The Documents (The Magna Charta)

30

4. King John and The Magna Charta

5. The American Independence: a promise fulfilled

6. The perils of democracy

7. Screening of the film: “Osama”

8. The History of Afghanistan

9. Religious matters in Afghanistan nowadays (video from Al Jazeera)

10. Rosa Parks and The Montgomery Bus Boycott: Presentation

Third

Module

Theme: The Web Communication and Privacy

1. The web communication and privacy ( Privacy is dead – get over it)

2. Is communication booming or dying today?

3. The communication blackout: 1984 by George Orwell (Impossible privacy)

4. The dystopian novel: Big Brother is watching you (1984 chapter1) (Performer)*

5. Screening of the film: 1984

6. George Orwell: Presentation*

*Gli argomenti segnati da asterisco verranno completati dopo il 10 maggio

“Compact Performer” Culture and Literature di Marina Spiazzi Marina Tavella e

Margaret Layton è la letteratura di riferimento per gli argomenti di carattere

letterario

Oristano,

10

Giugno

2016

L’insegnante: Rocca Filomena Francesca

Gli alunni:

31

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “BENEDETTO CROCE” ORISTANO

Relazione Finale

Classe 5° B Liceo delle Scienze Umane

Anno scolastico 2015/2016

Lingua Inglese

Insegnante: Rocca Filomena Francesca

1-Profilo della Classe

La classe 5BU è composta da 24 alunni, 20 ragazze e 4 ragazzi. Solo 7 alunni vivono a Oristano,

tutti gli altri provengono dai paesi limitrofi e quindi sottoposti ai disagi del pendolarismo. I

componenti della classe si sono mostrati, quasi tutti, abbastanza integrati fra di loro e ben inseriti

all’interno del gruppo classe.

Nel corso degli anni il percorso scolastico della classe non sempre è stato regolare per tutti gli

alunni, alcuni infatti provengono da classi o scuole diverse. La frequenza è stata costante, solo

alcuni hanno registrato un certo numero di assenze dovute, per lo più, a motivi di salute. La

partecipazione al dialogo educativo è stata assidua per un gruppo di alunni, discontinua per un

secondo gruppo; l’impegno individuale è stato diligente per parte delle classe, modesto o molto

modesto per altri soprattutto nella prima parte dell’anno.

La preparazione di base è più che sufficiente o sufficiente per buona parte della classe, mentre

risulta mediocre o molto mediocre per una seconda parte, poiché permangono incertezze e

carenze non colmate nel corso degli anni, con risultati non sempre accettabili. Pertanto il grado

degli obiettivi raggiunti dalla classe è direttamente legato all’impegno profuso, all’interesse e alla

partecipazione dimostrata da ciascuno durante il corso dell’anno.

Le ore di lezione, tre ore settimanali, effettuate fino al 06 maggio 2016, sono complessivamente

83, rimangono da svolgere 14 ore entro il 10 giugno.

2–Svolgimento del programma e criteri didattici seguiti

Sono stati approfonditi s sviluppati gli aspetti programmati a novembre per la classe quinta.

L’impostazione metodologica si è fondata su un approccio di tipo comunicativo, basato sullo

sviluppo delle abilità audio-orali, infatti il dialogo orale presente in classe ha garantito lo studio

delle quattro abilità di base: parlare, ascoltare, leggere, scrivere. Oltre alle competenze d’uso

delle abilità linguistiche primarie sono state sviluppate le competenze delle abilità linguistiche

integrate (dialogare, riassumere, parafrasare, tradurre, prendere appunti, scrivere sotto dettatura

ecc.), come anche le competenze meta-comunicative (competenza fonologica, competenza

morfo-sintattica, competenza lessicale, competenza testuale, competenza socio-culturale).

Infine, ampio spazio è stato dato all’aspetto espositivo e conoscitivo di argomenti di interesse per

gli alunni, scelti dal testo in adozione “ Roots”.

Le varie abilità ( listening, speaking, reading and writing ) sono state sviluppate attivando le

seguenti competenze specifiche:

32

•

•

•

•

•

porsi domande sul testo avendo chiaro l’obiettivo della lettura o ascolto,

individuare l’idea centrale,

comprendere le principali informazioni esplicite,

essere in grado di valutare e riformulare testi in base a quelli letti o ascoltati,

sviluppare l’abilità di lettura estensiva ed intensiva.

La produzione scritta ha riguardato:

•

•

•

•

•

•

la risposta a questionari,

esercizi di collegamento di vario tipo,

esercizi di approfondimento sulla conoscenza dei vocaboli,

esercizi di completamento, di vero/falso,

la risposta a domande aperte

composizione di relazioni e riassunti.

La produzione orale si é basata su un colloquio dove l’alunno ha dimostrato:

•

•

•

la conoscenza dei testi proposti,

la capacità di rielaborazione personale,

la produzione e la comprensione orale della L2.

3- Metodi di verifica e Criteri di Valutazione

Controlli sistematici sia orali che scritti sono seguiti alla fine di ogni unità didattica ( verifiche

intermedie formative) e alla fine di ogni quadrimestre (verifiche finali sommative) .

Si è verificata la produzione orale attraverso il controllo dei messaggi prodotti e della capacità

comunicativa. Si è verificata la produzione scritta attraverso il controllo soprattutto della

correttezza grammaticale e della coesione fra prova e svolgimento.

La valutazione globale ha tenuto conto del livello di competenza linguistica, della comprensione e

conoscenza degli argomenti trattati e della capacità di rielaborare in modo autonomo gli

argomenti esposti.

4- Obiettivi

Gli obiettivi prefissati sono stati complessivamente raggiunti per cui parte della classe, seppure a

livelli diversi, ha dimostrato di:

• saper sostenere, usando un linguaggio semplice ma sufficientemente corretto, una conversazione

adeguata al contesto e alla situazione comunicativa,

• saper produrre testi scritti sugli argomenti presi in esame, con sufficiente chiarezza e coesione.

Oristano, 06 maggio 2016

L’insegnante: Filomena Francesca Rocca

33

Classe V B Liceo delle Scienze Umane

2016

Anno scolastico 2015-

LATINO

Obiettivi

Alla fine del corso gli allievi della classe V B hanno mediamente conseguito gli obiettivi

previsti:

- Leggere testi latini e tradurli in modo adeguato in italiano.

Riconoscere le strutture morfosintattiche e lessicali, lo stile e il pensiero

dell’autore.

- Svolgere un lavoro critico sul testo e, per i testi letterari, saperli collocare nella giusta

prospettiva storico - culturale, individuarne il genere di appartenenza e lo stile.

- Conseguire la capacità di individuare gli apporti ideologici e linguistici dati dal mondo

romano alla cultura europea, soprattutto per quanto riguarda le discipline della

comunicazione e le scienze dell’educazione.

Conoscenze, competenze e capacità

La classe nel suo insieme ha conseguito discreti livelli di conoscenze, sufficienti livelli di

competenze e capacità.

Metodi

Lezioni frontali con lettura guidata di testi in lingua latina e in traduzione.

Esercitazioni di traduzione e analisi del testo.

Strumenti

Libro di testo, altri manuali, dizionario, saggi critici e letture.

Verifiche

Interrogazioni orali, questionari, compiti scritti in classe e a casa.

Valutazione

La valutazione delle verifiche si è basata sui criteri stabiliti nei piani di lavoro individuale e

collegiale.

Il docente

M.Giovanna Cabiddu

34

Classe V B pedagogico

Anno scolastico 2015 – 2016

Programma di latino

Letteratura latina:

L’età giulio-claudia: il contesto storico e culturale

Seneca: la vita; le opere: I Dialogi; i Trattati; le Epistole a Lucilio; le Tragedie;

l’Apokolokyntosis.

Petronio: la vita. Il Satyricon

L’età dei Flavi

Lucano, il Bellum civile

Quintiliano: la vita. L’Institutio oratoria

Tacito: la vita. Le opere

L’età di Traiano e di Adriano

Apuleio: la vita. Le Metamorfosi

Autori

Seneca, De brevitate vitae, cap. I, 1-4; cap.1, 1 -5 (in traduzione)

De brevitate vitae, cap. X, 2-5 (in traduzione)

De brevitate vitae, cap. XII, 1 – 7; cap. XIII, 1-3 (in traduzione)

De ira, I, 1-4 (in traduzione)

Epistulae ad Lucilium, ep. I (in traduzione)

Epistulae ad Lucilium, ep. XII, par. 1,2,3,4,5

Epistulae ad Lucilium, ep. XLVII, par. 1 – 4 Come trattare gli schiavi (in traduzione)

Petronio,

Satyricon, 32-33; 37-38; 110-112 (in traduzione)

Quintiliano, Institutio oratoria, libro I, cap. II, 1 – 2; (in traduzione)

libro I, cap. II, 4 – 8; 18-22 (in traduzione)

Tacito,

Agricola, 30-31(in traduzione)

Germania,4; 19(in traduzione)

Annales,XIV,8(in traduzione)

Sintassi

Revisione della sintassi dei casi, del verbo e del periodo.

I rappresentanti di classe

Il docente

M.Giovanna Cabiddu

35

ISTITUTO MAGISTRALE “B: CROCE” ORISTANO

PROGRAMMA DIDATTICO EDUCATIVO

EDUCAZIONE FISICA

Anno scolastico 2015/2016 classe: 5^ B S.U.

Docente: prof. Canu Filippo

1) Potenziamento fisiologico

forza: miglioramento della forza attraverso l’uso di grandi e piccoli attrezzi, percorsi e

circuiti ginnici (metodo power-circuit-training );

resistenza: metodi di allenamento per migliorare la resistenza aerobica e anaerobicalattacida (marathon-training, fartlek);

velocità: sviluppo della velocità attraverso attività ludiche individuali e a squadre;

mobilità articolare: sviluppo della mobilità articolare e allungamento muscolare

attraverso l’applicazione del metodo Streatching.

2) Rielaborazione degli schemi motori

Esercitazioni con grandi e piccoli attrezzi.

Attività di condizionamento generale attraverso “ circuit-training”.

3) Consolidamento del carattere, sviluppo della personalità e del senso civico:

giochi di squadra;

4) Conoscenza e pratica delle attività sportive

Pallavolo

Basket

Pallatamburello

Oristano 15 Maggio 2015

il docente

Prof. Canu Filippo

Gli alunni

36

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE

Anno Scolastico 2015-2016

Classe 5a sez. BU

Disciplina: Religione Cattolica

Prof. Oppo Angelina

Prof. Carta Monica (supplente)

Programma svolto (al 06.05.2016)

1) L’UOMO E LA RICERCA DELLA VERITA’

A) La ricerca della verità

B) L’Uomo e la verità

C) La verità secondo il magistero della Chiesa

D) La verità dell’informazione

2) LE RELAZIONI. INNAMORAMENTO E AMORE

A) L’amore nella cultura classica greca e latina

B) L’amore tra uomo e donna nel progetto di Dio

C) L’amore e la sessualità

D) La famiglia aperta

3) L’ETICA SOCIALE: PACE, GIUSTIZIA e SOLIDARIETA’ (da svolgere entro il 09.06.2015)

A) La pace

B) Giustizia, carità e solidarietà

C) I massacri del XX° secolo

Gli alunni

L’insegnante

37

Relazione Finale

Classe 5° B Liceo delle Scienze Umane

Materia: Religione cattolica

Insegnante: Carta Monica

Profilo della Classe

Gli studenti hanno seguito le lezioni con interesse e il livello di partecipazione al dialogo

educativo è stato soddisfacente. Alcuni studenti con il loro apporto personale hanno reso

l’attività didattica più elastica, meno formale e più proficua.

•

Obiettivo generale

Conoscere la specificità dell’antropologia e della teologia cristiana fra le altre visioni

religiose e filosofiche.

•

Obiettivi specifici

Conoscere le linee portanti dell’antropologia cristiana

•

Conoscere le problematiche esistenziali dell’uomo contemporaneo

•

Distinguere io valore personale, la tendenza fondamentale e il senso della sessualità

umana secondo la visione cristiana

•

Conoscere il significato dell’esperienza del bene e del male nella prospettiva biblica, nella

rilettura attuale della chiesa e nell’esperienza dell’uomo contemporaneo.

•

Conoscere i punti fondamentali della discussione contemporanea fra scienza e fede.

•

•

Criteri di valutazione

Si sono svolte verifiche orali.

Si è tenuto conto:

dell’interesse e della partecipazione alle lezioni, ovvero capacità ci concentrazione,

interesse costante anche su argomenti nuovi, arricchimento dei temi con apporti

personali degli studenti;

delle abilità cognitive ovvero comprensione dei linguaggi specifici, esposizione con uso di

termini appropriati e non semplicemente ripetuti; capacità critiche nel mettere in

relazione diversi elementi in una sintesi adeguata.

Ore di lezione svolte sino al 06 maggio n° 13

ore da svolgere sino al termine dell’anno scolastico n° 4.

Oristano, 06 maggio 2016

L’insegnante

38

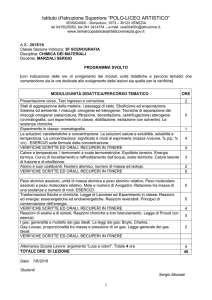

ISTITUTO MAGISTRALE “B.CROCE” - ORISTANO

a.s. 2015-2016

PROGRAMMA SVOLTO, PROF. Marcello Congiu

CLASSE: 5^ Scienze Umane Sez. B.

Materia di insegnamento: Storia dell’Arte e disegno (A025)

Primo periodo

Secondo periodo

Settecento e Ottocento

L’impressionismo

La base teorica del Neoclassicismo:

Winckelmann e Mengs.

Monet: Impressione, sole nascente; Donne in

giardino: La cattedrale di Rouen, ciclo di cinquanta

opere;

David: Belisario chiede l’elemosina; Morte di

Marat; Bonaparte valica il Gran San Bernardo. Il

Giuramento degli Orazi.

Degas: Classe di danza; L’assenzio; La tinozza;

Due stiratrici.

Canova: Teseo sul Minotauro; Monumento funebre

Renoir: Gli ombrelli. Il ballo al Moulin de la Galette;

di Clemente XIV; Ercole e Lica; Amore e Psiche;

Paolina Borghese come Venere vincitrice;

Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria.

Il Postimpressionismo

L’architettura del neoclassicismo. La teoria di

Laugier. L’architettura visionaria di Boullée e

Ledoux. Le saline di Chaux. Altes Museum a

Berlino.

Cézanne. Il negro Scipione; Ragazzo dal

panciotto rosso; La casa dell’impiccato; Le grandi

bagnanti.

Seurat: Un bagno ad Asnières; una domenica alla

Grande Jatte.

Il Romanticismo: Sublime e Pittoresco.

Vincent

Füssli: Giuramento dei tre confederati; L’incubo.

Goya: Famiglia di Carlo IV, Il sonno della ragione

genera mostri. Maya desnuda. Le pitture nere. 3

maggio 1808.

Blake: Il vortice degli amanti. L’onnipotente.

van Gogh: mangiatori di patate;

Autoritratti; Notte stellata; La camera da letto; Iris;

Girasoli; La berceuse; Campo di grano con volo di

corvi.

Paul Gauguin: Ia orana Maria; Da dove veniamo?

Che siamo? Dove andiamo?

Cenni su le Secessioni (Klimt) e l’Art Nouveau

(Horta, Hoffmann, Berlage, Mackintosh)

Constable: Il mulino di Flatford. Il Castello di

Hadleigh.

Edvard Munch: La bambina malata; L’urlo.

Turner: La valorosa Téméraire trainata all’ultimo

ancoraggio; L’incendio alla Camera dei Lords e dei

Comuni.

Le avanguardie storiche

Friedrich: Abbazia nel querceto; Croce in

montagna; Viandante sopra il mare di nebbia.

Matisse: Lusso, calma e voluttà; La tavola

L’espressionismo: Matisse, Derain, de Vlaminck.

imbandita; La gioia di vivere; La musica; La danza;

Opere della maturità.

Il cubismo: Picasso, Braque, Gris, R. e S.

Delaunay, Léger, Kupka.

Géricault: La zattera della Medusa.

Picasso: Bevitrice d’asenzio; Poveri in riva al

mare; I saltimbanchi; Famiglia di acrobati con

39

Delacroix: La libertà che guida il popolo.

Hayez: Pietro Rossi chiuso dagli scaligeri nel

Castello di Pontremoli; Il bacio

scimmia; Ritratto di G. Stein; Les Demoiselles

d’Avignon; Ritratto di Vollard; Natura morta con

sedia impagliata; Il flauto di Pan; Guernica. (studio

di opere di Braque a commento di Picasso)

Lo storicismo e l’eclettismo in architettura.

Il Futurismo: Dal manifesto di Marinetti alle opere

Il realismo

Boccioni: Elasticità, Materia, Forme uniche nella

di Balla, Boccioni, Carrà.

Corot: Il ponte di Narni; Giovane donna con la

perla.

continuità dello spazio; la città che scale; Stati

d’animo.

Balla: Bambina che corre sul balcone.

Millet: Le spigolatrici

Carrà: I funerali dell’anarchico Galli.

Daumier: Il vagone di terza classe

Severini: Dinamismo di una danzatrice.

Courbet: I lottatori; Mare in tempesta; L’atelier del

pittore.

Fattori e i macchiaioli: In vedetta; Diego Martelli a

Castiglioncello; Soldati francesi; La rotonda

Palmieri;

CLIL:

Neoclassical style.

The Pre-Raphaelite Brotherhood.

Signorini: La sala delle agitate al Bonifacio di

Firenze.

Lega: Il pergolato.

L’architettura del ferro

Dal Realismo all’Impressionismo.

Manet: Olympia, Ritratto di Zola; In barca ad

Argenteuil; La colazione sull’erba.

Profilo della classe:

La classe ha partecipato al dialogo educativo con sufficiente impegno e ha risposto in maniera

adeguata agli impegni di studio. Vi sono casi di ragazzi che non hanno seguito come avrebbero

dovuto e si sono limitati a studiare dal libro e dagli appunti, ma sono situazioni isolate a fronte di un

atteggiamento generalmente corretto e partecipe. "

Prof. Marcello Congiu

Gli alunni

40

Anno Scolastico 2015/2016

Materia: Storia

Classe: 5 B Scienze Umane

Prof.ssa Eliana Tuveri

PROGRAMMA SVOLTO

Testo in adozione: M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette La città della storia, Vol. 3, Ed.

Scolastiche B.Mondadori

Programmazione

L’età dell’imperialismo

L’età giolittiana: conflitti sociali e riformismo

Le relazioni internazionali dalla fine del XX secolo al 1914

Verso la guerra per il predominio mondiale. La nascita della Triplice intesa.

La politica estera italiana e la guerra di Libia. Le guerre balcaniche.

L’età delle guerre mondiali ( 1914 -1945 )

La prima guerra mondiale

Caratteri principali. Il primo anno di guerra. L’Italia dalla neutralità all’intervento. Gli anni

1915 –1916. La guerra sui mari. La mobilitazione generale. 1917-1918: ultima fase del conflitto.

Conseguenze sociali e economiche della guerra.

I trattati di pace.

La Russia: rivoluzioni e guerra civile. 1917-19

La crisi del dopoguerra

Il quadro sociale, politico ed economico del dopoguerra.

Il primo dopoguerra in Italia

La conclusione della guerra e la “Vittoria mutilata”. Trasformazioni socio-economiche e crisi dello

stato

liberale. Le novità ideologiche del dopoguerra.

Totalitarismi e democrazie

L’ascesa del fascismo

La costruzione dello stato totalitario. La politica economica fascista: dal liberalismo all’autarchia.

La politica estera e l’avventura coloniale. L’opposizione al fascismo.

Il mondo e l’Europa tra le due guerre mondiali

La ripresa economica del dopoguerra: caratteri e contraddizioni.

1929 : crollo di Wall Street. Gli squilibri dell’economia statunitense. Il “ New Deal”.

41

La Germania tra le due guerre

La crisi e il crollo della repubblica. ( 1929-1933 ): Hitler diviene cancelliere. Il regime totalitario.

Il comunismo in Unione Sovietica.

Dalla guerra civile alla nuova politica economica”. Da Lenin a Stalin. Stalin e le purghe staliniane.

Caratteri generali della politica internazionale tra le due guerre mondiali

La seconda guerra mondiale

I caratteri del conflitto. Dall’attacco alla Polonia alla sconfitta della Francia. La battaglia

d’Inghilterra .

L’Italia in guerra. L’aggressione all’URSS. L’attacco giapponese e l’intervento degli Stati Uniti.

L’ Italia nel 1943; la resistenza.

La sconfitta della Germania e del Giappone.

Dopo il 15 maggio

L’età del bipolarismo e della decolonizzazione

ll secondo dopoguerra

Il nuovo assetto geopolitico mondiale. Il dopoguerra in Unione Sovietica e nell’Europa centroorientale.

Il dopoguerra negli Stati Uniti e nell’Europa occidentale. Il dopo guerra in Italia. L’avvio del

processo di

decolonizzazione.

I caratteri della guerra fredda

Il sistema bipolare; le principali fasi dell’età bipolare. Le origini e i primi sviluppi della “ guerra

fredda” tra coesistenza pacifica e crisi.

L’Italia repubblicana

Dalla liberazione all’età del centrismo: il referendum del 1946; la ricostruzione. Gli anni del

centrismo.

Gli alunni

L’insegnante

42

Anno Scolastico 2015/2016

RELAZIONE FINALE

Prof. ssa Eliana Tuveri

Materia: Storia

Classe: 5^BU

La classe, composta di 24 alunni, ha condiviso con la sottoscritta solamente questo anno

scolastico.

Il gruppo classe ha raggiunto un soddisfacente grado di socializzazione ed integrazione

scolastica,

L’attività scolastica ha subito dei rallentamenti significativi a causa di attività che hanno

richiesto diverse ore di lezione destinate allo studio della Storia, quali assemblee,

festività, ecc… ed anche a causa delle tante assenze e ingressi in ritardo, in particolare da

parte di alcuni discenti.

Il gruppo classe, nel complesso, ha dimostrato un interesse alquanto incostante; la

partecipazione al dialogo educativo e, di conseguenze alle attività didattiche, è stata

veramente scarsa seppur sollecitata e richiesta dall’insegnante.

Ha manifestato un impegno discontinuo e, per questo, i risultati raggiunti sono

mediamente sufficienti, pochissimi sono i casi di alunni con discrete conoscenze e abilità;

diversi discenti hanno difficoltà a rielaborare i contenuti, ad analizzare criticamente i testi

proposti, manifestano insicurezza espressiva ed hanno un lessico povero.

I contenuti previsti dal piano di lavoro sono stati svolti in parte principalmente per i motivi

sopraccitati e a causa del fatto che la maggior parte degli alunni non era in possesso dei

prerequisiti necessari.

L’insegnante

Eliana Tuveri

43

ALLEGATI

Simulazioni terza prova

44

1a Simulazione di terza prova

Data: 17.02.2016

Storia dell’Arte: