L’economia del PIL

di Bruno Soro

“Il PIL non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio, né la nostra

saggezza né la nostra conoscenza, né la nostra compassione né la

devozione al nostro paese. Misura tutto, in breve, eccetto ciò che rende la

vita veramente degna di essere vissuta.”

Robert Kennedy, 18 marzo 1968 presso l’Università del Kansas

E’ quantomeno dal 18 marzo del 1968, da quando cioè Robert Kennedy, a tre

mesi dalla sua prematura morte per mano omicida, ebbe a pronunciare il famoso

discorso sulla inadeguatezza del PIL a rappresentare il benessere delle nazioni,

che questo indicatore è sotto accusa. In “DePILiamoci. Liberarsi del PIL superfluo

e vivere felici” (Editori Riuniti, Roma 2007), Roberto Lo Russo e Nello De Padova

ci raccontano i vantaggi che deriverebbero dalla nostra conversione all’«utopia

della decrescita», come è stata definita dal suo ideatore, il filosofo ed economista

francese Serge Latouche. Analogamente, nel saggio “La dittatura del PIL. Schiavi

di un numero che frena lo sviluppo” (Marsilio, Venezia 2007), Pierangelo

Dacrema indaga sul concetto del PIL allo scopo di rispondere all’interrogativo se

questo numero “che misura lo sviluppo «umano»” non rappresenti piuttosto “una

superstizione che lo rallenta o lo intralcia”.

Non sorprende affatto quindi, come ci racconta Tito Boeri su Repubblica di lunedì

25 gennaio (“Ma il PIL non è così irrilevante”) che anche il Ministro dell’economia

Giulio Tremonti se ne sia accorto. Prima di lui, però, occorre ammetterlo, ci

aveva già pensato il Presidente francese Nicholas Sarkozy, il quale nel 2008

incaricò un’apposita commissione di esperti - tra cui ben tre Premi Nobel, Joseph

Stiglitz, Amartya Sen e Daniel Kahneman, economisti di chiara fama come Jean

Paul Fitoussi, ed esperti di statistica come Enrico Giovannini, nel frattempo

divenuto Presidente dell’Istituto Centrale di Statistica - di indagare “sulla

misurazione delle performance economiche e del progresso sociale”. Bene ha

fatto, quindi, il Ministro Tremonti - «Uomo dell’anno» secondo il Sole 24 Ore - ad

organizzare nelle scorse settimane “un seminario a porte chiuse dell’Aspen

Institute Italia, (l’Istituto di ricerca) di cui da anni è presidente”, per fornire il suo

“contributo al dibattito internazionale”.

Non si può peraltro dare torto al Ministro Tremonti quando afferma che - come

recita il titolo del servizio dedicatogli da Repubblica (venerdì 15 gennaio 2010) “il PIL non rappresenta la ricchezza dell’Italia”. Il PIL, infatti, non può misurare la

ricchezza, non più di quanto l’acqua che esce dal rubinetto di una vasca da bagno

possa misurare la quantità d’acqua contenuta nella vasca stessa. Il PIL, infatti, è

un concetto di tipo «flusso», la cui misurazione richiede un intervallo di tempo,

mentre la ricchezza è un concetto di tipo stock, la cui misurazione non può che

avvenire in un istante nel tempo. Prima di discutere dell’adeguatezza del PIL a

rappresentare il benessere di una economia, converrà quindi avere ben chiaro il

significato di questo indicatore, che cosa esso misuri, che cosa sfugge alla sua

misurazione.

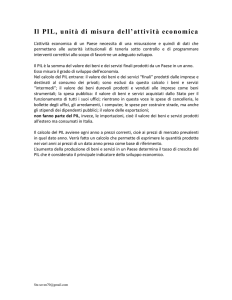

1. Che cosa misura il PIL. Acronimo di Prodotto interno lordo, questo indicatore

esprime il valore di mercato del flusso dei beni e dei servizi finali che le imprese

mettono a disposizione del sistema economico in un determinato periodo di

tempo. Trattasi di una definizione solo apparentemente semplice, dal momento

che sconta il fatto che si conosca l’esatto significato dei due concetti sui quali tale

definizione è imperniata: quello di «flusso» (in contrapposizione al concetto di

«stock») e quello di «beni e servizi finali» (in contrapposizione ai «beni e servizi

intermedi»).

Premesso che i primi studi di Contabilità nazionale risalgono all’immediato

secondo dopoguerra e che le procedure e i metodi per la stima del PIL sono

codificati in base a schemi elaborati ed adottati a livello internazionale, per

comprendere che cosa gli economisti intendano esprimere con il concetto di

Prodotto interno lordo occorre innanzitutto rifarsi ad una rappresentazione del

sistema economico, riportato nelle prime pagine di quasi tutti i manuali di

Macroeconomia, che prende il nome di «flusso circolare del reddito». In questa

rappresentazione le Famiglie, le Imprese e lo Stato (ignorando per semplicità le

transazioni con l’Estero) si scambiano tra di loro beni e servizi mediante la

cessione di determinati flussi di reddito generati dall’attività produttiva. Le

imprese, infatti, per effettuare l’attività produttiva utilizzano dei «fattori

produttivi», tra cui il lavoro delle famiglie, che vengono ricompensati con il

pagamento di un certo reddito. Un reddito che le famiglie stesse utilizzeranno in

parte nell’acquisto di beni e servizi forniti dalle imprese, ed in parte nel

risparmio. Non tutto il reddito però resta disposizione delle famiglie e delle

imprese: una quota viene infatti sottratta dallo Stato sotto forma di imposte,

tasse e contributi, che costituiscono le entrate con le quali lo Stato fa fronte

all’acquisto di beni e servizi dalle imprese. Di qui la natura circolare del flusso

del reddito: prodotto e distribuito dalle imprese, esso ritornerà alle imprese

stesse sotto forma di spesa per l’acquisto di quei prodotti dalla cui produzione il

reddito stesso è scaturito.

Il PIL misura quindi il reddito di una economia prodotto e distribuito nell’arco di

un anno (se questo è il periodo di riferimento, ma potrebbe anche essere un

trimestre), nonché il suo impiego nell’acquisto dei beni e servizi da parte degli

utilizzatori finali (le Famiglie e lo Stato) trasformandosi, per la parte residuale, in

risparmio. Ora, al fine di non incorrere nell’errore di calcolare più volte il valore

delle merci prodotte e scambiate (si pensi ad esempio al valore del grano di

un’azienda agricola trasformato in farina e la farina venduta al panettiere

trasformata in pane), occorrerà escludere dal valore della produzione totale il

valore dei cosiddetti beni intermedi (nel nostro esempio il valore del grano e

quello della farina). Ciò in quanto il valore di quei beni viene inglobato in un

determinato prodotto finale (nel nostro caso il pane). Il PIL farà riferimento,

quindi, al solo valore dei beni «finali», ossia il valore della produzione totale al

netto dei beni «intermedi». Si può poi dimostrare (cosa che non faremo) che il

valore dei beni e servizi finali prodotti e venduti (il PIL, appunto), viene a

coincidere con il «Valore aggiunto» che tutte le imprese che hanno partecipato al

processo produttivo (siano esse produttrici di beni finali o di beni intermedi)

hanno distribuito sotto forma di «redditi da lavoro dipendente» (comprensivi dei

contributi sociali) oppure di «altri redditi» (il cosiddetto «Risultato lordo di

gestione»).

2

Si può altresì dimostrare agevolmente che il PIL (il Valore aggiunto) equivarrà

alla somma della spesa delle Famiglie nell’acquisto di beni e servizi finali (i

cosiddetti Consumi delle famiglie), della spesa delle Imprese nell’acquisto di beni

finali di investimento e della cosiddetta «spesa pubblica», ossia il valore dei beni

e servizi finali acquistati dalle amministrazioni pubbliche. Trattandosi quindi del

flusso corrente dei beni e servizi finali, riferito cioè al periodo in cui si effettua la

contabilizzazione, il PIL non comprenderà le transazioni relative ai beni usati,

come l’acquisto di un’auto di seconda mano o l’acquisto di una prestigiosa

abitazione del centro storico. Il riferimento al fatto che la produzione debba

essere «interna», ovvero effettuata sul territorio nazionale, farà sì che esso

comprenda il valore della produzione effettuata nel nostro paese da imprese

straniere, ma non quello delle attività realizzate all’estero da imprese italiane.

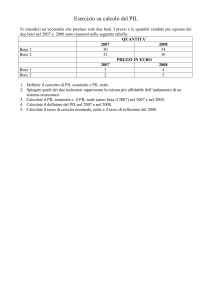

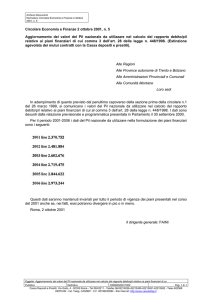

2. Che cosa sfugge al calcolo del PIL. Così definito, il PIL è dunque un altro modo

per intendere il reddito (il Valore aggiunto) che le imprese distribuiscono a tutti

coloro che concorrono a produrre i beni e i servizi che danno luogo a questo

aggregato. Ne segue che tutto ciò che sfugge al calcolo del Valore aggiunto

sfugge anche al valore del PIL. Così, se un’impresa utilizza del lavoro irregolare

(che non figurerà nella denuncia dell’impresa ai fini del calcolo dell’IVA, l’imposta

sul Valore aggiunto), il valore di questa attività non potrà essere ricompreso nel

PIL. Ciò darà luogo al fenomeno dell’«economia sommersa»: un fenomeno che,

stando alle stime più recenti, si aggira tra il 25 e il 30% del PIL nel Mezzogiorno

e tra il 10 e il 12% del PIL nel resto del paese. Senza contare poi tutte quelle

attività illegali che, proprio in quanto tali, non vengono rilevate (se non nella

contabilità nascosta al fisco), nonché tutte quelle attività cosiddette «informali»

(come i servizi alle persone svolti in ambito familiare e non remunerate o le

attività di autoconsumo) che sono tipiche delle economie scarsamente

sviluppate. Il fenomeno dell’economia sommersa, sulle cui cause e sulla cui

dimensione esistono ormai numerosi studi, ha assunto nel corso del tempo

un’importanza crescente, specialmente in quei paesi come l’Italia, la Grecia e la

Spagna, nei quali “la crescita dimensionale delle imprese è più lenta” (D. Pesole,

“Un mare di economia sommersa”, Il Sole 24 Ore, domenica 28 giugno 2009).

Al calcolo del PIL sfuggono inoltre anche tutte quelle attività non monetarie,

come il lavoro svolto da volontari non remunerati, o come la maggiore o minore

efficienza del sistema sanitario o della fornitura di determinati servizi. Poiché il

valore della produzione dei servizi viene valutato in termini di costo (e quindi di

Valore aggiunto), l’inefficienza della pubblica amministrazione (come nel caso in

cui sono impiegati due lavoratori laddove ne basterebbe uno) comporta infatti,

paradossalmente, un aumento del PIL (si pagano due stipendi al posto di uno).

Sempre paradossalmente, la distruzione di ricchezza imputabile a guerre, ad

attentati o semplicemente a catastrofi ambientali che comportino la necessità di

ricostruire ciò che andato distrutto, farà crescere il prodotto interno lordo, senza

che possa essere in alcun modo contabilizzato il danno che la popolazione

interessata può avere subito. Il calcolo del PIL ignora inoltre la pericolosità per la

salute dei cittadini (siano essi coinvolti nel processo produttivo o in qualità di

semplici consumatori) dei beni che le imprese producono. Tipico, in questo caso,

è l’esempio della produzione del tabacco o di quella legata all’utilizzo

dell’amianto: due produzioni la cui espansione comporta un aumento del PIL, ma

3

che procura un danno consistente alla salute dei cittadini, con inevitabili riflessi

economici sul settore della sanità. La contabilizzazione del PIL è peraltro del tutto

indifferente rispetto alla natura dei beni prodotti sia che si tratti di burro oppure

di cannoni. Tutti questi limiti aprono la strada alle numerose critiche rivolte a

questo indicatore, ai quali possiamo aggiungere la mancata inclusione nel calcolo

del PIL dei costi ecologici che le imprese scaricano sulla collettività (ciò che gli

economisti chiamano «esternalità negative»), nonché il fatto che il reddito possa

essere più o meno equamente distribuito tra coloro che hanno contribuito alla

sua formazione.

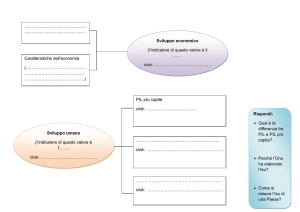

3. Il PIL non misura la qualità della vita né tanto meno la felicità. Il servizio di

Luigi Grassia su La Stampa di sabato 16 gennaio titolava: “PIL addio, il

Benessere Interno Lordo boccia Roma, Milano, Torino e Genova”. Dal PIL al BIL,

dunque, e il problema sembra essere risolto. Ma è proprio così? Da tempo gli

economisti che si occupano del problema della povertà a livello globale hanno

messo in evidenza come la prospettiva della «povertà di reddito» sia solo una

delle diverse facce con cui questo fenomeno si manifesta. Così, grazie agli studi

di economisti come Partha Dasgupta, che ha indagato ed innovato le modalità

con cui si può affrontare la questione della «qualità della vita», o come il Premio

Nobel Amartya Sen, che ha introdotto la prospettiva della «libertà di scelta»

nell’analisi della povertà, o infine come il Premio Nobel Daniel Kahneman, al

quale si debbono i primi studi sull’«economia della felicità», è stato messo in

evidenza come la capacità di spesa di un individuo (il suo reddito), così come

quella di una economia (il PIL), non costituiscano che uno degli aspetti, non

necessariamente il più importante, con il quale questi tre fenomeni si

manifestano. E’ sulla base di questi studi che, sotto l’egida delle Nazioni Unite e

della Banca Mondiale, sono stati elaborati l’IPU, l’indice di povertà umana, l’ISU,

l’indice di sviluppo umano, l’ILU, l’indice di libertà umana, il Genuine Progress

Indicator, e più recentemente il BIL, l’indice del benessere interno lordo, che

tengono conto, nella misurazione dei vari fenomeni, anche di una serie di altri

indicatori.

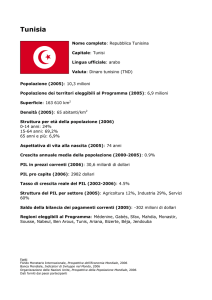

Così, a solo titolo di esempio, nelle indagini condotte ormai da molti anni per

conto del Sole 24 Ore sulla qualità della vita nelle province italiane, l’indice

complessivo della qualità della vita scaturisce dalla composizione di numerosi

altri indicatori con i quali si cerca di cogliere, accanto all’area che esprime il

tenore di vita, anche altri aspetti che influiscono sulla qualità della vita, come

l’attività economica, i servizi, l’ambiente, la sicurezza e la criminalità, la

demografia, il contesto sociale e il tempo libero. Molti di questi indicatori sono

tuttavia direttamente o indirettamente correlati al valore del reddito pro capite e

quindi in una qualche misura sono “catturati” da quest’ultimo.

In conclusione, in valore assoluto il PIL è una misura della potenza economica di

un paese; la sua variazione indica (se positiva) la crescita economica; in rapporto

alla popolazione esso consente il raffronto tra la capacità di spesa media di un

abitante di una economia con quella di altre economie; il deficit e il debito

pubblico in rapporto al PIL rappresentano i parametri in base ai quali viene

valutata la politica fiscale dei singoli paesi, mentre il raffronto tra il tasso

d’interesse e il tasso di crescita del PIL costituisce un valido indicatore della

sostenibilità dell’indebitamento di una economia; la somma delle esportazioni e

4

delle importazioni in rapporto al PIL indica il grado di apertura di una economia:

il PIL non sarà quindi un indicatore privo di limiti; non sarà, se utilizzato da solo,

un buon indicatore del benessere e, soprattutto, non assicura la felicità. Tuttavia,

c’è da ritenersi fortunati nell’essere nati in un paese il cui PIL pro capite figura tra

i venti nella graduatoria mondiale piuttosto che tra gli ultimi venti.

Alessandria, 9 febbraio 2009

5