1

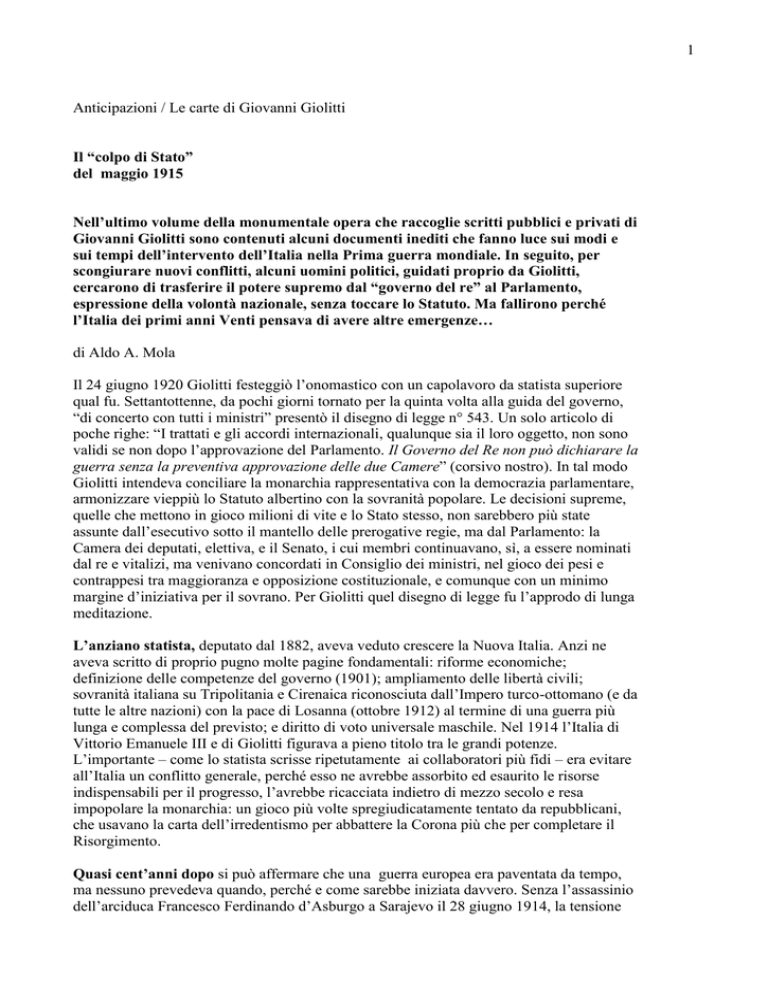

Anticipazioni / Le carte di Giovanni Giolitti

Il “colpo di Stato”

del maggio 1915

Nell’ultimo volume della monumentale opera che raccoglie scritti pubblici e privati di

Giovanni Giolitti sono contenuti alcuni documenti inediti che fanno luce sui modi e

sui tempi dell’intervento dell’Italia nella Prima guerra mondiale. In seguito, per

scongiurare nuovi conflitti, alcuni uomini politici, guidati proprio da Giolitti,

cercarono di trasferire il potere supremo dal “governo del re” al Parlamento,

espressione della volontà nazionale, senza toccare lo Statuto. Ma fallirono perché

l’Italia dei primi anni Venti pensava di avere altre emergenze…

di Aldo A. Mola

Il 24 giugno 1920 Giolitti festeggiò l’onomastico con un capolavoro da statista superiore

qual fu. Settantottenne, da pochi giorni tornato per la quinta volta alla guida del governo,

“di concerto con tutti i ministri” presentò il disegno di legge n° 543. Un solo articolo di

poche righe: “I trattati e gli accordi internazionali, qualunque sia il loro oggetto, non sono

validi se non dopo l’approvazione del Parlamento. Il Governo del Re non può dichiarare la

guerra senza la preventiva approvazione delle due Camere” (corsivo nostro). In tal modo

Giolitti intendeva conciliare la monarchia rappresentativa con la democrazia parlamentare,

armonizzare vieppiù lo Statuto albertino con la sovranità popolare. Le decisioni supreme,

quelle che mettono in gioco milioni di vite e lo Stato stesso, non sarebbero più state

assunte dall’esecutivo sotto il mantello delle prerogative regie, ma dal Parlamento: la

Camera dei deputati, elettiva, e il Senato, i cui membri continuavano, sì, a essere nominati

dal re e vitalizi, ma venivano concordati in Consiglio dei ministri, nel gioco dei pesi e

contrappesi tra maggioranza e opposizione costituzionale, e comunque con un minimo

margine d’iniziativa per il sovrano. Per Giolitti quel disegno di legge fu l’approdo di lunga

meditazione.

L’anziano statista, deputato dal 1882, aveva veduto crescere la Nuova Italia. Anzi ne

aveva scritto di proprio pugno molte pagine fondamentali: riforme economiche;

definizione delle competenze del governo (1901); ampliamento delle libertà civili;

sovranità italiana su Tripolitania e Cirenaica riconosciuta dall’Impero turco-ottomano (e da

tutte le altre nazioni) con la pace di Losanna (ottobre 1912) al termine di una guerra più

lunga e complessa del previsto; e diritto di voto universale maschile. Nel 1914 l’Italia di

Vittorio Emanuele III e di Giolitti figurava a pieno titolo tra le grandi potenze.

L’importante – come lo statista scrisse ripetutamente ai collaboratori più fidi – era evitare

all’Italia un conflitto generale, perché esso ne avrebbe assorbito ed esaurito le risorse

indispensabili per il progresso, l’avrebbe ricacciata indietro di mezzo secolo e resa

impopolare la monarchia: un gioco più volte spregiudicatamente tentato da repubblicani,

che usavano la carta dell’irredentismo per abbattere la Corona più che per completare il

Risorgimento.

Quasi cent’anni dopo si può affermare che una guerra europea era paventata da tempo,

ma nessuno prevedeva quando, perché e come sarebbe iniziata davvero. Senza l’assassinio

dell’arciduca Francesco Ferdinando d’Asburgo a Sarajevo il 28 giugno 1914, la tensione

2

sarebbe rimasta acuta e avrebbe attraversato crisi gravissime ma circoscritte: guerre “di

teatro” come era accaduto tante volte dal Congresso di Vienna del 1815. Dopo la guerra

russo-giapponese del 1904-1905 alta finanza e grande industria avevano investito capitali

giganteschi a sostegno della modernizzazione dell’impero zarista. Proprio i profitti erano

incompatibili con la guerra. A differenza di quanto pensava Lenin, l’imperialismo non era

affatto la fase suprema del capitalismo e comunque il capitalismo non era affatto in crisi.

Poteva rigenerarsi senza la catastrofe europea. Pure l’Impero turco-ottomano, il “grande

malato d’Oriente”, aveva troppi guai interni per volere la guerra.

Anche il governo di Roma sentiva da tempo venti di guerra, ma non aveva alcun interesse

a un conflitto generale. Con la pace di Losanna aveva appena concluso vittoriosamente

l’impresa di Libia. Al trattato difensivo con Vienna e Berlino (rinnovato anticipatamente

con durata decennale) univa accordi con Londra, Parigi e San Pietroburgo. Dalla nascita il

regno aveva alzato difese su tutte le frontiere, compresa quella con la Svizzera, e studiato

le conseguenze di possibili aggressioni da parte della Francia o dell’Impero austroungarico, perché la guerra rientrava tra le possibilità. Nulla però diceva che essa fosse

necessaria o una fatalità ineluttabile. Lasciato il governo nel marzo 1914 nella certezza

che poco o nulla sarebbe cambiato e convinto di tornare presto alla presidenza, da fine

giugno Giolitti si trovò invece a fare i conti con un mutamento drastico, dapprima

impercettibile poi inarrestabile. Ultimatum, mobilitazioni generali e dichiarazioni di

guerra, tra fine luglio e inizio agosto, lo colsero distratto, mentre era in viaggio di cura e di

vacanza tra la Francia e Londra, ove non aveva mai messo piede. Quando dalle minacce si

passò alle cannonate, il governo di Roma, presieduto da Antonio Salandra, dichiarò la

neutralità dell’Italia: decisione condivisa dalle personalità eminenti e da tutti i partiti a

eccezione dei nazionalisti, fautori dell’intervento a fianco degl’Imperi Centrali, Germania e

Austria-Ungheria, e degli irredentisti, corrivi, all’opposto, a chiedere la guerra contro

Vienna, il nemico storico, quasi si potesse entrare in conflitto con uno solo degli Stati

schierati in blocchi contrapposti. In pubblico e in privato Giolitti plaudì alla prudenza del

governo, esortandolo a provvedere agli interessi supremi dell’Italia e a propiziare il rapido

ritorno alla pace, preziosa per un Paese la cui economia dipendeva dall’importazione di

materie prime da tutti i contendenti e i cui emigrati si sarebbero trovati in condizioni

difficili quanto più il conflitto fosse durato e si fosse inasprito. Meno perspicace e reattivo

(forse per ricorrenti problemi di salute), dopo l’attentato di Sarajevo e per tutto il luglio

1914 Giolitti aveva escluso che davvero le Cancellerie mirassero alla guerra e quando

questa iniziò confidò nella lungimiranza del ministro degli Esteri, Antonino di San

Giuliano. Ma il 5 novembre 1914 s’insediò un secondo governo, profondamente rinnovato.

La novità vera fu però la formazione di un quadrumvirato occulto tra Salandra (premier),

Sonnino (Esteri), il ministro delle Colonie, Ferdinando Martini, e Salvatore Barzilai.

Quest’ultimo non era al governo ma tesseva i rapporti tra l’esecutivo e alcuni ambienti

influenti. Il quartetto accelerò il passo verso il capovolgimento delle alleanze e l’intervento

dell’Italia nella Grande Guerra a fianco di Regno Unito, Francia e Impero russo contro

l’Austria-Ungheria.

Come non aveva avvertito la marea montante della conflagrazione europea, così Giolitti

non percepì modi tempi e contenuti del processo in corso a Roma. Lo documenta il

carteggio inedito con Antonio Cefaly, suo amico carissimo e confidente, conservato parte

nell’Archivio Centrale dello Stato, parte nell’Archivio Storico del Senato e parte presso

privati. Nel settembre 1914 Giolitti si sottopose al “Mauriziano” di Torino a un intervento

chirurgico seguito da polmonite, venti giorni di ricovero, spossatezza: “una peripezia un

po’ noiosa”, commentò il 17 ottobre a Cefaly. Nei mesi seguenti precisò in modo

inequivocabile la sua linea: neutralità non incondizionata ma armata, nella certezza che si

3

potesse ottenere molto da Vienna senza l’alea di una guerra impossibile da circoscrivere a

uno solo dei contendenti del fronte austro-germanico. Angosciato dal suicidio dell’Europa

ormai in atto, il settantaduenne statista non vide o preferì non vedere quanto accadeva e gli

veniva segnalato dagli amici più fidi sul lavorio di ambienti che da mesi miravano a

portare l’Italia in guerra a fianco di Londra e Parigi.

Il 22 aprile 1915, in risposta all’ennesimo accorato appello di Cefaly a correre a Roma per

riprendere decisamente in pugno il corso degli eventi che si stava consumando al di fuori

del Parlamento e all’insaputa persino del governo, Giolitti rispose che non intendeva

recarvisi per non attizzare “quei pettegolezzi che tanto danno recano alla nostra vita

politica”. “Io, aggiunse, sono sempre fermamente persuaso che con trattative si può, e si

deve, evitare la guerra, e che prima condizione per la richiesta di trattative è che il governo

abbia la massima forza e si presenti colla sicurezza di avere il paese con sé. Credo poi così

evidenti i pericoli di una guerra, e così evidente l’impossibilità di prevedere quale sarà la

situazione politica in Europa anche a breve scadenza, che di fronte a così terribili incognite

non è possibile che il governo prenda risoluzioni avventate. La guerra durerà lungamente

sia che noi vi partecipiamo o no (...) La Germania, qualunque cosa avvenga sarà sempre

una potenza di primissimo ordine: quali conseguenze potrà avere per noi la impossibilità di

qualunque accordo con essa, la certezza anzi del suo odio per un secolo? Io credo che il

governo fa bene a insistere per avere le maggiori concessioni ma ho la più assoluta

certezza che non precipiterà alcuna risoluzione e che si rende conto dei veri sentimenti e

dei veri interessi del paese...”. Si sbagliava. Infatti, quattro giorni dopo, d’intesa con il Re

perfettamente informato di tutti i preliminari, l’ambasciatore d’Italia a Londra, Guglielmo

Imperiali di Francavilla, “invocato il santo nome di Dio, ed il suo patrocinio, con profonda

interna commozione”, firmò il patto che impegnava l’Italia a entrare in guerra “non oltre

trenta giorni” dalla stipula contro “tutti i nemici” (art. 2) delle potenze dell’Intesa:

l’Impero austro-ungarico, l’Impero di Germania (nei cui confronti l’Italia aveva debiti

storici e nessun contenzioso aperto) e i loro alleati (presenti e futuri). Quel giorno, con quel

patto venne tirato il dado senza che né il governo né il Parlamento né il Paese ne

conoscessero i termini.

La dichiarazione di guerra avvenne ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto albertino del 4

marzo 1848 in forza del quale il re “comanda(va) a tutte le forze di terra e di mare;

dichiara(va) la guerra; fa(ceva) i trattati di pace, d’alleanza, di commercio ed altri,

dandone notizia alle Camere tosto che l’interesse e la sicurezza dello Stato il permettano,

ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che imponessero un onere alle finanze, o

variazioni di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo l’assenso delle

Camere”. Il patto di Londra vaticinava ma non garantiva affatto variazioni del territorio

dello Stato (Trento, Trieste e altro) se non, come ovvio, in caso di vittoria. Di per sé,

quindi, esulava dai trattati da comunicare preventivamente alle Camere e da sottoporre al

loro assenso preventivo. Esso però esigeva oneri finanziari non certo superati dal

modestissimo concorso promesso dall’Intesa (art. XIV) e quindi andava approvato dal

Parlamento, al quale però non poté essere proposto perché in forza del suo art. 16 doveva

rimanere segreto sino alla sua efficacia, cioè non solo all’ingresso in guerra ma anche alla

sua attuazione. La decisione suprema fu dunque del “governo del re” al riparo dell’incipit

dell’articolo 5. Le clausole del patto rimasero ignote sino a quando, conquistato il potere

con la Rivoluzione d’Ottobre, il governo bolscevico aprì gli archivi dello Zar e lo

pubblicò. In tal modo Lenin fece sapere al mondo che tra le sue clausole (art. XV) vi era

l’esclusione della Santa Sede dal futuro congresso della pace: con buona pace dei cattolici

interventisti (pochi) e di quelli che servivano lealmente la Patria. Si apprese inoltre che tra i

territori promessi all’Italia in caso di vittoria il patto non comprendeva affatto la città

4

Fiume. Salandra, Sonnino e molti altri non l’avevano considerata necessaria. Il 3 maggio

1915 il governo denunciò il trattato difensivo del 1882 con Vienna e Berlino e, dopo una

temporanea remissione del mandato e frenetiche consultazioni per dar vita a una nuova

compagine, il 23 maggio dichiarò guerra all’Impero austro-ungarico in applicazione del

patto di Londra: parziale e molto sospetta agli occhi dei nuovi alleati (mai amici), che ne

controllarono a vista le mosse e in molti casi le tarparono le ali. La guerra contro la

Germania venne dichiarata infatti solo il 25 agosto 1916.

Giolitti non era affatto un pacifista. Era cresciuto nello studio della storia. Andava

orgoglioso del nonno materno, Gian Battista Plochiù, Legion d’Onore dell’Impero di

Napoleone I, e dello zio Alessandro Plochiù, promosso generale per il valore mostrato

nella battaglia di San Martino il 24 giugno 1859. Giolitti era il primo ministro che aveva

ordinato la guerra contro la Turchia e l’occupazione di Rodi e del Dodecaneso e aveva

fatto sapere che la guerra sarebbe durata a tempo indeterminato sino alla vittoria. Però

quello era un conflitto circoscritto, anche se più azzardato delle precedenti guerre e

spedizioni coloniali in Eritrea, Etiopia, Somalia e Cina. La conflagrazione europea era altra

cosa. Stava costando massacri e rovine immense e tutto lasciava prevedere che sarebbe

andata di peggio in peggio. Perciò Giolitti, consapevole delle risorse del Paese, riteneva

che l’intervento dovesse semmai essere rinviato al momento nel quale potesse risultare

davvero decisivo. Fu e rimase contrario all’intervento, anche se in pubblico tacque per non

alimentare divisioni. Anzi, dopo Caporetto, sin dal 2 novembre 1917 scrisse a Cefaly che

sarebbe andato a Roma anche se non vi fosse stato chiamato perché nessuno poteva stare in

disparte mentre la Patria era in pericolo. Anche prima di quella catastrofe, rifletté

sull’interpretazione che proprio l’amico calabrese aveva dato della condotta di Salandra:

“L’attuale guerra – scrisse Cefaly in un discorso da pronunciare al Senato, mai detto e

tuttora inedito – è l’effetto di un audacissimo colpo di Stato compiuto contro gli alti

poteri dello Stato medesimo (...) Al Parlamento si fece intendere che non v’era libertà di

fare altrimenti, giacché ci trovavamo dinnanzi ad una convenzione già stipulata colla

Triplice Intesa e di fronte al fatto compiuto ed il Parlamento si arrese e votò i pieni

poteri”. Cefaly separò le responsabilità del Re da quelle del primo ministro. Non mise in

discussione la Corona, che agli occhi suoi, come a quelli di Benedetto Croce, di Giustino

Fortunato e di altri meridionali, rappresentava l’agognata e faticata unità d’Italia. Tra il

1917 e il 1919 Giolitti disse esplicitamente che occorreva modificare l’articolo 5 dello

Statuto. Attaccò frontalmente le prerogative regie, come documentano i discorsi al

consiglio provinciale di Cuneo (14 agosto 1917) e di Dronero (2 ottobre 1919) per il

rinnovo della Camera del novembre 1919, riproposto nel citato “Carteggio” sulla scorta

del loro manoscritto. Il settantacinquenne statista vi denunciò sarcasticamente “la più

strana delle contraddizioni” dell’ordinamento politico italiano: non si poteva creare o

abolire una pretura o un impiego pubblico senza la preventiva approvazione del

Parlamento ma si poteva invece “per mezzo di trattati internazionali assumere, a nome del

paese, i più terribili impegni che portino inevitabilmente alla guerra; e ciò non solo senza la

approvazione del Parlamento, ma senza che né Parlamento né paese ne siano, o ne possano

essere, in alcun modo, informati”. Occorreva dunque la “riforma statutaria”: una sfida alla

Corona.

Tornato a capo del governo nel giugno 1920, lo statista presentò il disegno di legge che

conferiva al Parlamento il potere di dichiarare guerra. Non era necessario modificare lo

Statuto. Uomo del Risorgimento, ricordava che secondo la Carta albertina del 1848 la

bandiera era quella di Casa Savoia e che la sola religione dello Stato era la cattolica, ma

poi, solo con regio decreto e senza toccare lo Statuto, il Regno di Sardegna aveva adottato

il tricolore italiano e proclamato che la differenza di culto non costituiva discrimine tra i

5

cittadini. Pur in carenza di documentazione, possiamo ritenere con certezza che Giolitti

sottopose a Vittorio Emanuele III il testo di un disegno di legge che, sottoscritto dall’intero

governo, toccava le prerogative della Corona. L’iniziativa di Giolitti, sostenuta dall’intero

governo, non era un salto nel buio. La relazione sul disegno di legge avvertì che “i rapporti

internazionali danno luogo a troppo vaste interferenze, ed hanno troppe possibilità di

ripercussioni gravi e lontane, perché del loro orientamento non debba essere chiamato a

decidere, in pienezza di libertà e con perfetta cognizione di causa, per mezzo della sua

legittima rappresentanza, il popolo, che dovrebbe, poi, accettarne o subirne le

conseguenze...”. Precisò tuttavia che esulavano dalla discussione e dall’approvazione del

Parlamento “i provvedimenti urgenti che fossero per avventura resi necessari per la difesa

del territorio, giacché in tal caso straordinario la necessità suprema di respingere

un’aggressione, darebbe giustificazione di qualsiasi provvedimento”. Nessuna retorica

pacifistica, dunque: nessun capo reclinato sul ceppo di aggressioni nemiche. La salvezza

dello Stato rimaneva suprema regola sufficiente a imporre qualsiasi misura difensiva e

offensiva, in linea con la Res Publica romana. Però le Camere non trovarono tempo di

discutere e approvare il disegno di legge. Il V ministero Giolitti durò un anno. Il disegno

decadde e non venne più ripresentato da nessuno. E gli effetti si sarebbero visti vent’anni

dopo con la Seconda guerra mondiale

Nel 1852 Cavour aveva compiuto un primo passo: a parte politica estera e guerra (riservati

ai ministri del re) per rimanere in sella al governo non bastava l’incarico del re, gli

occorreva la fiducia del Parlamento. Dopo il maggio-aprile 1915 e le sue drammatiche

conseguenze Giolitti tentò il secondo passo – trasferire il potere vero: esteri e guerra –

dall’esecutivo al legislativo, ma fallì. La grande occasione andò perduta. Il re e il governo

rimasero incatenati e separati dal parlamento e dal Paese. Perciò molti previdero che le

sorti della monarchia sarebbero dipese da chi aveva l’investitura del re anziché il consenso

del Paese tramite il parlamento. La monarchia sarebbe durata solo in caso di vittoria del

“suo” governo. Simul stabunt, simul cadent. Come infatti accadde.

Aldo A. Mola

[email protected]