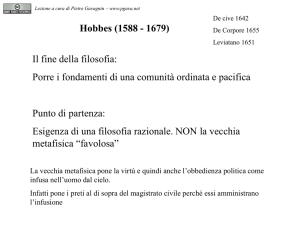

Thomas Hobbes (1588-1679)

1. vita e opere

Il filosofo vive durante il periodo della rivoluzione inglese 4249, la dittatura di Cromwell e il ristabilirsi della monarchia ma

durante la sua vita non riuscì a vedere la Glorious Revolution.

Egli diceva di essere nato con un gemello, la paura. Molto

importante sono i suoi viaggi ne ricordiamo tre: 10-13 Francia

e Italia (traduzione di Tucidide)

29-31 lettura e studio degli “elementi” di Euclide

34-37 ambienti vivi della cultura europea (Mersenne e Galileo)

per quanto riguarda le sue opere ricordiamo “ elementi di leggi

naturali e politici” e il triduo sul cittadino(de cive), corpo, uomo.

Anche se va ricordato che pubblicò prima il trattato sul corpo

poi quello sull'uomo infine quello sul cittadino in quanto

quest'ultimo contenette una grossa critica al parlamento inglese

e dovette essere pubblicato a Parigi.

2. il maestro tucidide

La visione politica di Tucidide è di estremo interesse. Egli fu

uno storico e con la sua indagine storica si prefiggeva di

raggiungere la piena certezza sulla guerra del Peloponneso

(Atene vs Sparta), per far questo occorre che l'esposizione sia

eseguita in modo asciutto e si volga l'attenzione sul “non

manifesto”, su ciò che non è immediatamente visibile.

Dev'essere quindi bandito il meraviglioso e il divino(implicita

critica a Erodoto). Se la storia segue un certo disegno che può

essere diverso nei secoli bisogna essere consapevoli che la

natura umana è costante ed è verso la ricerca incessante del

potere. L'opera di Tucidide può essere divisa in due parti: la

prima è una fisiologia dei meccanismi di costruzione del potere

la seconda è una patologia dei meccanismi di degenerazione

del potere. Interessa quindi conoscere il carattere ferino

dell'uomo per il potere basato sul senso

dell'autoconservazione: solo se attachiamo per primi possiamo

non essere danneggiati, ma ciò comporta un disordine

generalizzato, come sarà allora possibile creare un ordine

politico?

3. il compito della filosofia

Viene individuato un compito di natura pratico-politico che è

porre i fondamenti del carattere etico istituendo un potere

illimitato ed autonomo, ciò deve fondarsi su una concezione

filosofica. La metafisica tradizionale va riformulata da un

nuovo punto di partenza cioè conoscere le cause delle cose,

come le cose si generano. Partiamo da un punto principale:

solo i corpi esistono (materiali, esseri umani, esseri artificiali

come lo Stato). Questo ragionamento porta ad una naturale

configurazione della ragione. L'uomo fin dai tempi di Aristotele

era definito come animale razionale ma la ragione non è

manifestazione di una sostanza che ha solo l'uomo perché la

possiedono anche animali. Ragione e corpo sono una cosa

sola, inoltre l'uomo ha più intensamente ciò che gli animali già

hanno; è solo la potenza della previsione umana che si fa

distinguere dagli animali, questa potenza deriva dal fatto che

l'uomo ha la facoltà del linguaggio che è l'uso arbitrale e

convenzionale di segni. Anche gli animali usano i segni ma

l'uomo è rafforzato dal fatto che sono parole che grazie al mio

arbitrio costituiscono determinati concetti. Da ciò si determina

che la ragione è anche calcolo e quindi scienza e filosofia

coincidono, l'unico loro oggetto di studio sarà allora la causa

generatrice, la generazione dei corpi. La teologia non è quindi

una scienza perché il suo oggetto è Dio e Dio non può essere

indagato secondo la Sua causa.

4. la natura della ragione

A differenza degli animali, l’uomo ha una ragione che

permette di progettare e prevedere.

Può ragionare grazie al linguaggio

Si può soltanto risalire gli effetti determinando cause probabili,

che non sono necessariamente corrispondenti alla realtà.

Anche la teologia perde quindi di significato: NON SI

CONOSCE LA CAUSA CHE GENERA DIO, QUINDI DIO E’

INCONOSCIBILE.

6. il corpo

Il linguaggio è fatto di segni convenzionali che corrispondono

a concetti.

Per Hobbes, i soli oggetti conoscibili sono i corpi estesi, gli

unici che possono avere delle cause produttrici.

se l’uomo può ragionare mediante il linguaggio, il

ragionamento diventa un calcolo:

Anche Dio deve quindi essere corporeo: Hobbes ebbe una

vivace polemica con l’arcivescovo di Bramhall.

per Hobbes il ragionamento è addizione e sottrazione di

sillogismi, proposizioni, periodi: tutto nel più rigoroso

meccanicismo.

Un corpo, Hobbes lo definisce: “qualcosa he non dipende dal

nostro pensiero, ma che coincide con qualche parte nello

spazio”.

5. la scienza

Solo il corpo può agire o subire una azione: i corpi estesi

sono quindi le uniche realtà esistenti.

Con il ragionamento fatto di calcoli, si niene a sottolineare

l‘importanza delle cause generatrici

Anche lo spirito deve essere corporeo: sia l’oggetto che la

sensazione non sono altro che movimenti.

Nella scienza si determina l’effetto partendo da una causa,

esprimendo un rapporto di necessarietà: l’uomo può studiare

quindi gli oggetti dei quali conosce la causa generatrice.

Il movimento è il principio unico di spiegazione dei

fenomeni naturali.

Quindi a priori potrà dimostrare soltanto ciò che è stato prodotto

da lui stesso.

La natura può essere studiata solo a posteriori, poiché è

generata da Dio, e di esso non si conosce la causa.

Anche l’immaginazione è movimento: è l’immagine apparente

del corpo che viene prodotta grazie ai sensi.

Di qui muove la critica al cogito di Cartesio, poiché per Hobbes,

è un movimento di corpi la causa del pensiero.

A. critica di hobbes: “il cogito è indubitabile soltanto

quando si limita ad esprimere la coscienza di pensare

ed esistere. Quando si procede oltre, affermando di

essere una cosa pensante si compie un atto

arbitrario, una scelta: non è detto che la sostanza

dell’individuo sia il pensiero.

B. Risposta di Cartesio: l’esempio della passeggiata

di hobbes (se io passeggio non è detto che sia una

passeggiata) non è corretto: mentre la passeggiata

è una azione che non inerisce a colui che la

compie, il pensiero talvolta indica la facoltà di

pensare, talvolta l’azione, talvolta la cosa in cui

risiede tale facoltà. In definitiva, la cosa si identifica

con l’essenza della cosa.

La filosofia diventa quindi la scienza dei corpi:

7. i corpi naturali

L’ipotesi annichilitoria

È una ipotesi sui corpi. Facciamo il paragone con Cartesio,

Pascal, e Hobbes

X Cartesio: il dubbio svouta tutte le certezze e fa del

cogito il suo punto di archimede

X Pascal: L’esperienza del vuoto che spaura

X Hobbes: se tutti gli enti venissero totalmente

annientati in modo che rimanesse soltanto l’uomo

nell’universo, tramite i suoi pensieri che conserva nella

memoria, ricostruirebbe anzitutto i concetti di:

o Spazio

o tempo

Questi due concetti sono strettamente correlati a corpo e

moto.

Secondo il filosofo inglese, tramite questi concetti tutto

verrebbe ricostruito secondo un procedimento necessario.

8. L’uomo

L’etica di Hobbes

1. fisiologia della sensazione (gnoseologico)

La conoscenza sensibile è prodotta dal moto dei corpi che

premono sugli organi di senso.

Questa pressione produce un movimento intracorporeo che

attraverso i nervi arriva al cervello, poi al cuore, e dal cuore un

contromovimento al cervello e agli altri organi, la reazione allo

stimolo.

Hobbes interrompe il rigido schema meccanicistico per

spiegare il fatto conoscitivo:

il contromovimento produce l’immagine

L’immagine appare all’individuo;

Questo è nettamente un plus qualitativo rispetto alla

pressione dei corpi.

Per gli studiosi, la gnoseologia di Hobbes è una sorta di

equilibrio instabile tra:

Realismo: i corpi esistono realmente e sono causa dei

processi conoscitivi

Fenomenismo: tra le immagini che si creano nella

mente non vi è una necessaria somiglianza con i corpi

La sensazione quindi si divide in:

Dalla cosa all’organo di senso

Dall’organo di senso alla reazione, l’immagine

L’insieme delle immagini forma l’intelletto

2. fisiologia delle passioni e emozioni

(emotivo/morale)

Per Hobbes piacere e dolore nascono dal fatto che il

movimento ostacola o favorisce il movimento vitale del

cuore.

Il movimento vitale interno ha l’istinto di autoconservazione:

ciò che favorisce il movimento è piacere

ciò che lo ostacola è dolore

Tutti i sentimenti sono legati all’istinto di autoconservazione che

ci porta a ricercare il piacere e a fuggire il dolore.

Bene e male: non sono principi assoluti.

Bene = ciò che si cerca

Male = ciò che si fugge

Questo concetto di relativismo di bene e male stravolge le

concezioni che si erano create fino ad allora, da platone alla

scolastica all’umanesimo.

Nel suo rigoroso meccanicismo, Hobbes afferma che anche i

sentimenti che sembrano i più altruistici sono in realtà

condizionati dal nostro egoismo costitutivo, che si muove nel

verso dell’interesse:

La pietà: mossa dall’istinto di protezione perché

potrebbe accadere anche a noi

L’amore che si dà: nasconde il senso di potenza che si

prova nell’aiutare uno in difficoltà.

L’avversione e l’appetizione causati dall’esterno non sono in

nostro potere, e siamo continuamente presi da dubbi,

sentimenti opposti: La scelta di fronte a desideri contrastanti è

la deliberazione, che termina nell’atto di volontà.

L’uomo non potrà mai raggiungere uno stato di quiete: non si

può dunque parlare di sommo bene, poiché se esso fosse

raggiungibile non si desidererebbe più niente e si

staticizzerebbe il movimento.

9. lo stato di guerra / diritto naturale

Per fondare le sue dimostrazioni egli si basa sui seguenti fattori

che caratterizzano l’uomo:

LA POLITICA DI HOBBES

1. gli antichi ed i moderni

Così come la scienza moderna distrugge l’antico modello

aristotelico, anche la politica nega che l’uomo è “zoon

politikon”:

x Aristotele: in principio vi era l’ordine

x Hobbes: in principio c’è il chaos e l’uomo è un animale

che vuole tutto per se

bramosia naturale per la quale ognuno pretende

di godere per se dei beni comuni

ragione naturale per la quale ognuno rifugge dalla

morte violenta come il peggiore dei mali

3. l’uomo nello stato di natura

per Hobbes le società più durature si fondano sul timore

reciproco, più che dalla benevolenza verso gli altri individui.

Le cause di questo timore sono prevalentemente:

Per gli antichi, lo Stato era il termine di una catena, mentre per

Hobbes si deve costruire per arginare il caos creato dagli

uomini stessi.

Hobbes nega l’esistenza dell’amore naturale tra simili: obbietta

che gli uomini non si amano ugualmente tra di loro. L’uomo

ama quando trae beneficio, quando ha interesse.

L’amicizia stessa è fatta di benefici reciproci

2. postulati certissimi della natura umana

Hobbes vuole dimostrare in maniera necessaria l’uscita

dell’uomo dallo stato di natura ed il suo conseguente

organizzarsi in società

Nello stato di natura (che Hobbes concepisce come un

modello) l’uomo ha timore dell’altro uomo.

1. sono uguali: hanno la stessa forza ed ognuno vuole

impossessarsi di tutti i beni

2. scarsità dei beni

La concomitanza di questi due fattori, data la natura dell’uomo

bramoso di possedere il più possibile scatena una guerra tutti

contro tutti (bellum contra omnium).

Nello stato naturale giusto ed ingiusto non sono concetti

assoluti, ma ognuni è riferito al singolo individuo, che vede il

bene in ciò che gli arreca piacere, ed il male in ciò che gli

provoca dolore.

L’unico diritto presente è il diritto di natura, secondo il quale

ognuno ha diritto a fare qualsiasi cosa per avere qualsivoglia

bene.

Nello stato naturale c’è guerra continua.

4. la ragione calcolatrice

Questa guerra continua non piò protrarsi in eterno, perché

l’uomo finirebbe per autodistruggere se stesso.

Una potenziale guerra gli impedirebbe anche lo sviluppo

commerciale, scientifico, ecc..

è la ragione che mostra agli individui le cose più utili al loro

istinto di conservazione:

mostra agli uomini che c’è una contraddizione

tra l’istinto di conservazione e la legge

naturale secondo la quale qualsiasi uomo ha

diritto sulle cose e sulla vita di un altro.

La ragione dice che se tutti gli uomini pretendono

di avere, allo stesso modo rischiano di perdere.

Se la ragione permette di trovare una via di uscita, ciò che la

spinge a fare ciò è un sentimento, una passione: la paura della

morte violenta.

5. la legge naturale

La ragione suggerisce quindi dei principi che devono portare la

pace ed assicurare agli uomini il possesso dei propri beni: le

leggi di natura.

1. pax est querenda: L’uomo deve cercare di conseguire la

pace.

2. ius in omnia est retinendum: ogni uomo deve rinunciare

al diritto naturale e non fare agli altri ciò che non

vorrebbe fosse fatto a se stesso;

3. pactis standum: è necessario stipulare un patto

trasferendo tutti i diritti naturali, tranne quello alla vita, ad

una assemblea o ad una persona che li gestisca con la

forza

10.

lo stato

L’atto fondamentale con il quale avviene il passaggio da stato

naturale a società civile, secondo Hobbes, è il contratto.

Con il contratto la moltitudo rinuncia al diritto di natura e

conferisce ad altri il diritto di amministrarlo.

Dal punto di vista logico non regge il fatto che

manca un arbitro tra la multitudo e lo stato.

Lo stato diventa detentore del potere, conferitogli dai cittadini

stessi. Diventa il soggetto che garantisce i diritti dei cittadini

imponendogli dei doveri, che garantiscono quelli altrui: protego

ergo obbligo.

Lo stato, secondo Hobbes, è il Dio mortale al quale

dobbiamo la nostra pace e la nostra difesa.

1. Hobbes insiste sulla irreversibilità e unilateralità del

rapporto tra stato e cittadini: una volta creato lo stato,

non è più possibile scindere quel patto, poiché lo Stato

ha la forza che l’unione dei cittadini stessi gli hanno

conferito, facendo un patto tra loro, non con lo stato.

Talvolta si torna nello stato naturale, quando si

scatenano le guerre civili. Quindi il rapporto è

irreversibile nel senso che deve essere irreversibile.

2. Il potere dello Stato è indivisibile.

3. Il giudizio sul bene ed il male appartiene allo stato: è

costruttore della legge civile.

4. Liceità del pretendere obbedienza

5. Inammissibilità del tirannicidio

Per locke invece quando lo stato non ha più il consenso dei

governati, è lecita la rivoluzione e la ribellione: si rompe

l’univocità del rapporto che c’è in Hobbes.

Tuttavia il carattere assolutistico dello Stato di Hobbes è in

possesso di una contraddizione: lo stato non deve stare alle

leggi dello stato.

Esso, secondo l’Inglese, non si può obbligare né verso i

cittadini (unilaterale) né verso se stesso (ci si può obbligare

solo verso gli altri).

Si è in presenza di un volontarismo legislativo, si crea una

situazione per cui è assolutamente giusto ciò che dice lo stato,

e errato ciò che vieta.

Lo stato detiene anche l’autorità religiosa.

Hobbes cerca di prosciugare tutte le opportunità di conflitto.

11.

considerazioni

Questo schema potrebbe valere anche per le relazioni

internazionali.

Possiamo fare una politica estera nello stesso modo con

cui gestiamo quella interna?

Gli stati dovrebbero formare un governo mondiale, firmare un

patto, e dovrebbero accettare di spogliarsi del proprio potere,

in particolare di quello militare, formando un esercito unico.

Poiché è sulla forza, in ultima istanza, che si fonda il potere di

uno stato.