gfp.207 - la Contraddizione, 68, Roma 1998

ALLA RICERCA DELLA PIETRA NERA

la formazione del capitale monopolistico finanziario

_________________________________________________

La centralità della teoria del valore

Nella concezione scientifica marxiana non è solo la teoria della dinamica capitalistica di accumulazione e

crisi a non poter andar disgiunta dalla teoria del valore. La totalità dell’analisi di Marx tiene fermamente

intorno alla teoria di valore e plusvalore. Senza di essa null’altro regge, né può essere surrettiziamente

salvato come spezzone avente una qualche presunta rilevanza logica, empirica o fattuale. Questa teoria,

peraltro, ha in se stessa il processo dialettico di svolgimento delle circostanze materiali che caratterizzano

l’intero modo di produzione capitalistico: quella forma reale e logica, materialistica e dialettica, del processo

che sempre più spesso cospicui interpreti che amano dirsi “marxisti” vorrebbero espungere dal corpo teorico

marxiano. Cosicché la significatività totalizzante della teoria del valore vien da costoro fatta cadere, in

quanto è rabbassata a mera “forma formale” di calcolo, e per ciò stessa ritenuta, se non “sbagliata”, almeno

inutile e ridondante o non sostanziale e strutturalisticamente “sintomale”. A codesto rabbassamento si

accompagna inevitabilmente la perdita di senso per la teoria del denaro, dello sfruttamento e delle classi,

dell’accumulazione, della centralizzazione e delle crisi, della caduta tendenziale del tasso di profitto e della

rivoluzione. Che bisogno abbiano tali eruditi ermeneuti di Marx di continuare a definirsi “marxisti” o

“post-marxisti” non si capisce.

Una siffatta attitudine, così presente anche in Italia, di misinterpretazione della teoria marxiana si capisce

ancora meno qualora si prenda a confronto l’opera, troppo spesso dimenticata, di Giulio Pietranera. Per lui la

teoria del valore è al centro di ogni lotta teorica e politica che sappia riferirsi all’analisi di Marx. Proprio

questo, infatti, è il senso più profondo in cui ha da intendersi, al di là di specifiche caratteristiche

interpretative, la sistemazione teorica e storica fattane da Pietranera. Conscio della durezza degli attacchi

dell’accademia borghese alla marxiana teoria del valore e del plusvalore, egli, in effetti, ne difese a oltranza

la significatività scientifica, anche andando al di là del carattere “ideale”, attribuitole da Marx stesso, quale

rappresentazione del reale rapporto di capitale.

Per tale ragione - eminentemente dialettica - Marx, chiarì subito la necessità scientifica di una distanza tra

la teoria e la realtà effettuale, tra la mediazione della riflessione e l’immediatezza della prassi; tale è anche la

“differenza sistematica” e la “incongruenza quantitativa” tra valori (grandezze di valore e valori di scambio,

per essere precisi) e prezzi di produzione. In generale ne consegue l’adeguatezza della forma al contenuto,

intorno al quale essa necessariamente si plasma. Forte di tale processo di metamorfosi, di tale essenziale

mutamento di forma - in una parola, di tale trasformazione - Marx poté non solo disinteressarsi della

problematica classica di una verifica della vigenza immediata dei valori di scambio quali prezzi naturali, ma

anche criticare tutte le basi ricardiane di tale astratta identificazione. Tale impostazione differenzia Marx

dalla stragrande maggioranza dei suoi interpreti.

Pietranera era perfettamente conscio della “differenza” metodologica tra realtà e teoria, nella sua

chiarissima storicizzazione del capitale, per sottrarlo a quell’“opera progressiva di elisione e di elusione o di

disseccamento del "valore", ridotto ormai ad una pura equivalenza formale, così incolore da poter benissimo

far parte del patrimonio scientifico di una qualsiasi scienza che faccia uso di schemi quantitativi”.

Ciononostante, sembra stranamente che egli stesso ricercasse a volte, e non di rado, un riscontro immediato e in fondo adialettico - del valore e delle sue espressioni nella realtà del capitale qual è. In effetti, in lui il

valore è sùbito posto come essenza delle merci prodotte capitalisticamente, trascurandone l’accezione

generale della produzione semplice di merce, in quanto tale, distanziandosi da quanto scrivono lo stesso

Marx e Engels.

Del resto, anche il “lavoro in generale” - ossia il suo essere astratto da ogni forma particolare concreta,

che è sì forma sviluppata storicamente e perciò pienamente posta solo nel modo di produzione capitalistico,

ma che in quanto tale pertiene alla produzione mercantile semplice - fu da Pietranera ricondotto

unilateralmente al disvelamento dei caratteri capitalistici della forza-lavoro. E ciò egli fece in coerenza con la

sua lettura della “preponderanza dell’economico” nella costituzione del mondo moderno; preponderanza,

tuttavia, che rischia anche presso di lui (ma soprattutto in una tradizione successiva) di trasformarsi in

caratteristica esclusiva tipica solo della “società civile” della borghesia capitalistica, obliterando in tal modo

la base materiale economica pur sempre sottostante i princìpî integratori (superstizione, religione, dogmi,

&%PAGINA&

politica, autoritarismo, ecc.) dei modi di produzione precapitalistici. Per tutto ciò è ovvio che ne discenda sia per gli aspetti corretti della determinazione storica dell’astrazione, ma sia anche per l’insufficiente

considerazione dei suoi sviluppi dialettici - quel sovraccarico di determinazioni immediate che egli

(malamente capìto poi, senza sua colpa, dai suoi rari ma improvvidi seguaci) richiese alla categoria

dell’economico, di “valore” e di lavoro umano in astratto.

In effetti Pietranera, per corroborare la “realtà” del valore ricorse all’“astuzia” del profitto zero (o

tendente a tale limite) nel corso delle crisi; e ciò perché, in tali circostanze, non solo la ripartizione del

plusvalore, ma il plusvalore stesso e la diversa composizione organica del capitale neppure più si pongono.

Ma è curioso che Pietranera non accetti come ciò non serva all’analisi marxiana, al concetto di valore che, in

quanto categoria reale storicamente determinata, non abbisogna di trovare comunque un riscontro empirico e

fattuale. Insomma, in Marx è la determinatezza storica stessa che conduce alla categoria teoricamente

corretta, al concetto adeguato alla forma storica. Ma se Pietranera, nella contingenza della temperie culturale

italiana, non seppe svincolarsi del tutto da simili pastoie, tuttavia non perse mai l’orientamento scientifico

necessario, a differenza di tanti “marxisti” italiani, e non solo. Sicché la sua indicazione di ricerca, vòlta a

rendere coerenti le astrazioni “troppo elevate” delle leggi di tendenza con la realtà erratica delle fasi cicliche

di accumulazione e crisi del capitale, risulta quanto mai fruttuosa, se svincolata dall’immediata indicazione

di vigenza dei valori nella stasi dello sviluppo quantitativo e dei prezzi di produzione nel rivoluzionamento

dello sviluppo qualitativo. Epperò Pietranera, al contrario del revisionismo socialdemocratico, procedendo in

una coerente collocazione della teoria marxiana del valore, ha saputo riconnettervi coerentemente pure la

teoria della moneta, e indicarne i necessari sviluppi fino a farne la chiave esplicativa anche del

raggiungimento delle forme superiori del capitale: il carattere monopolistico finanziario dell’imperialismo.

Le nuove fasi e determinazioni storiche del capitale

Fu attraverso la magistrale Introduzione del 1960-61 al Capitale finanziario di Rudolf Hilferding che Pietranera compì tale operazione interpretativa, cogliendo, con grande precisione, pregi e limiti dell’esposizione

hilferdingiana. Tali limiti sono stati da lui sùbito ravvisati proprio nella pretesa critica alla teoria del valore

marxiana. Quella critica, sotto l’influenza marginalistica, imperversava all’epoca presso la seconda

internazionale per opera di Eduard Bernstein e dello stesso Hilferding. Si trattava di una supponente critica,

imperniata appunto su un soggettivismo metodologico condito con un convenzionalismo etico, incapace

come tale ad afferrare l’oggettività scientifica della critica marxiana. Fu proprio il fascino indiscreto del

presunto superamento della marxiana teoria del valore a spingere Hilferding, come tanti altri “postmoderni”

dopo di lui, verso la deriva di una teoria della circolazione monetaria affatto estranea a una concezione del

denaro-merce. Precisamente codesta carenza teorica è ciò che ha condotto Hilferding a sostenere ante

litteram la tesi del cosiddetto “finanziamento iniziale”, da parte del sistema monetario e creditizio, quale

fonte e pretesa causa dell’accumulazione di capitale, anziché conseguenza ed effetto di quest’ultimo

processo. Di qui, come si vedrà, discende la fondamentale e sostanziale incomprensione hilferdingiana

denunciata da Pietranera: ossia, la mancata connessione causale e gerarchica tra la forma monopolistica del

capitale, quale fondamento dell’intero processo nella sua fase superiore, e la conseguentemente necessaria

sua forma finanziaria.

Non è neppure un caso, allora, che vi sia stata proprio da parte borghese l’assunzione della monca

definizione hilferdingiana di “capitale finanziario”, assolutamente limitata ai suoi aspetti monetari e creditizi,

bancari o al più borsistici (come ancor oggi è dato leggere sulle pagine, appunto dette “finanziarie”, della

stampa quotidiana). Laddove - seguendo invece la lezione di Lenin, Bukharin, Grossmann, e altri marxisti

rigorosi - Pietranera ha correttamente compreso nella categoria di capitale finanziario la simbiosi, la fusione,

tra capitale monetario e capitale industriale operante. Nella giusta lettura fornita da Pietranera, Marx riappare

ancora una volta molto più attuale di Hilferding. Il pretesto, còlto da Pietranera in occasione della famosa

introduzione del 1960-61 per analizzare le “nuove fasi” del capitale, gli è servito per individuare alcuni temi

giusti connessi alla determinazione imperialistica del capitale: credito, società per azioni, cartelli, utile di

fondazione, fino alle conseguenze politiche.

L’esatta considerazione del contesto di fine secolo XIX, con la prolungata prima crisi di portata mondiale

del capitalismo classico inglese sfociata nella centralizzazione monopolistica e nell’avvio della fase

superiore dell’imperialismo, permise a John A. Hobson, da buon liberale inglese, di avvedersene prima e

con maggior pregnanza dei “marxisti” della socialdemocrazia tedesca. Mancava a lui, non meno che ai

socialdemocratici revisionisti, la forza teorica di ammettere consapevolmente il carattere immanentemente

contraddittorio del modo di produzione capitalistico. Fu da lì che derivarono tutti i differenti escamotages

per tentare vanamente di sanare gli “errori” di un sistema per ogni altro verso ritenuto “sano e buono”:

panacee utopiche e sentenziose (per non dire dei bassi trucchi) che, da Proudhon a Dühring, sono proseguite

fino a Webb e Keynes, e ancora oltre. Non fu certo per un gioco di dispute accademiche che nel campo delle

la Contraddizione no. 68

&%pag

teorie economiche si ebbe, allora, dopo il 1870, la reazione e l’elusione marginalistica. Da tale fascinazione

rimasero incantati i “marxisti” della seconda internazionale e tutta la genìa dei socialisti borghesi, più o meno

liberal-laburisti. Tutti costoro si dimostrarono fin da allora sùbito incapaci di comprendere i nuovi caratteri

del capitale.

Nell’incapacità di discernere tra le forme di esistenza e il perdurante fondamento del modo di produzione

capitalistico si inscrive anche tutta l’insufficienza metodologica di Hilferding stesso. Oggi, al termine del

XX secolo, si è nella fase finale - “finale” quale che ne sia la fine - di una crisi mondiale altrettanto

prolungata e profonda di quella di un secolo fa, da essere definita “epocale”. Si tratta infatti di un’epoca di

trasformazione della fase imperialistica del capitale. È la fase transnazionale, con l’unificazione planetaria

del mercato mondiale potenziale, con il declino dell’egemonia assoluta degli Usa (come allora lo fu per la

Gran Bretagna), in concomitanza con la seconda (e ultima, in un certo senso) grande rivoluzione industriale,

quella dell’automazione del controllo. La comprensione di un tal passaggio di fase non può che prendere le

mosse dalla centralità della produzione, così come si può leggere nella riflessione di Pietranera sulla lezione

marxiana. Non è inutile, perciò, rammentare come Marx indicasse nella tendenza alla concentrazione

monopolistica, nella socializzazione del processo lavorativo e nella creazione del mercato mondiale, “le tre

caratteristiche fondamentali della produzione capitalistica”; indicando altresì nella “formazione necessaria

del credito” (economizzazione dei costi della circolazione monetaria, carta moneta, ecc.) e nella “formazione

delle società per azioni” (fondazione di società, emissione di azioni, sistema di frodi e di imbrogli, ecc.),

oltreché nelle fabbriche cooperative, “gli elementi di disfacimento del vecchio sistema di produzione [e] la

forma di transizione verso un nuovo sistema di produzione” [Marx, Il Capitale, III.27].

Tutte questi elementi Marx li ascrive alla funzione del credito, in quanto fondato e sviluppato sui caratteri

del processo di produzione stesso, sì che esso a sua volta appaaia poi come la “leva principale” per affrettare

le contraddizioni del capitale e le sue eruzioni violente. Pietranera dunque, a differenza di Hilferding e di

tanti altri frettolosi economisti illuminati, ha compreso appieno i caratteri del sistema monetario e creditizio

del sistema capitalistico, soprattutto nella sua forma monopolistica, tanto, per così dire, nella loro filogenesi,

quanto nella loro ontogenesi. E dunque, ancora una volta, ritorna attuale la sua critica verso quei sedicenti

“intellettuali marxisti”, incapaci di comprendere i nuovi caratteri del capitale, dei quali Pietranera poteva a

ragione additare criticamente lo sfoggio della loro erudizione senza contatto con la realtà.

Pietranera cominciò la propria riflessione sulle nuove determinazioni teoriche e storiche del capitale

risalendo alle radici del processo di concentrazione e centralizzazione. Marx definì le società per azioni la

prima contraddizione - una “negazione negativa” - del capitale entro il modo di produzione capitalistico

stesso. È da lì che occorreva ripartire per comprendere appieno la nuova fase del capitale finanziario. Ben al

di qua dei triti e recentemente rimasticati luoghi comuni, è lì che occorre rintracciare l’origine della scissione

tra proprietà e direzione, epperò proprio nel senso marxiano della comprensione di interesse profitto e

guadagno d’imprenditore come parti del plusvalore (peraltro insieme alla rendita, alle imposte, ecc.).

Lungi dal rappresentare la decadenza pratica e teorica dei rapporti di proprietà capitalistici, la

separazione tra proprietà monetaria e gestione produttiva è precisamente il processo che ne accompagna la

centralizzazione. Essa ne definisce le moderne “tecniche di controllo”, ben illustrate da Hilferding stesso, le

quali, non negando affatto la proprietà, anzi la definiscono meglio nelle sue nuove forme. Già

nell’immediato ultimo dopoguerra, come si può leggere in un esempio riportato nell’introduzione di

Pietranera, la General Motors controllava autorimesse, posti di rifornimento e distributori di benzina gestiti

da cosiddetti “piccoli uomini d’affari indipendenti”. Ecco: questo della presunta “indipendenza” del piccolo

capitale e del lavoro formalmente autonomo, in generale, è un punto di grande attualità, totalmente frainteso

ancor oggi.

In effetti, è proprio nella forma della società per azioni che si afferma il “controllo virtuale” di minoranza.

Dunque, neppure quella prima forma di controllo elimina la “proprietà”, come alcuni ancor oggi, sulla scia

della sociologia strutturalistica parsonsiana, vorrebbero far credere; magari ipotizzando un’improbabile “tecnocrazia” del “capitale lavorativo”, concettualizzazione che, seppur assente esplicitamente in Hilferding, vi è

pericolosamente adombrata, come fece notare Pietranera. Non solo non l’elimina, dunque, bensì la rafforza

proprio nella sua forma monopolistica. Già all’inizio del secolo XX cominciava perciò a stabilirsi il

cosiddetto “controllo a catena”. Tale forma di controllo, messo in atto dalle “società a catena”, è concepito

come definitorio della gerarchia del dominio: capitale monopolistico finanziario - grande capitale - piccolo

capitale - azionisti. Scrive Pietranera che, “con il sistema delle "società a catena", il capitalista viene, per così

dire, fagocitato da un’impresa all’altra e pertanto "forzato" sia nella sua destinazione che nella concreta

utilizzazione del suo capitale”. La cosiddetta holding finanziaria detiene il controllo totale delle operazioni

condizionando, in diverso grado secondo il livello di integrazione verticale del sistema di produzione e

circolazione del plusvalore, tutto il capitale da essa “tenuto”. Finanche il “grande” capitale operante che fa

capo alla holding rimane in posizione subalterna e delegata rispetto a essa, e tutt’al più può partecipare alla

definizione di decisioni parziali e settoriali, via via sempre meno strategiche. È ovvio, allora, come la media

&%PAGINA&

e piccola impresa, e a maggior ragione il lavoro semi-artigianale cosiddetto autonomo, in quanto integrati

nella catena siano totalmente deprivati della loro supposta indipendenza decisionale strategica.

Dalla “catena” di allora è facile desumere quelle condizioni storicamente determinate del capitale che

ne consentono la generalizzazione di oggi, nelle cosiddette “filiere” produttive. Tali “filiere” configurano

la struttura di produzione e circolazione del plusvalore, entrambe controllate dal grande capitale

monopolistico finanziario transnazionale. Con questa forma universale il capitale si è pressoché

compiutamente adeguato al suo concetto, sul mercato mondiale unificato. La centralizzazione decisionale

presso il grande capitale monopolistico finanziario, dunque, si rappresenta in una direzione “autocratica”,

come ben sottolineava Pietranera. Essa, esprimendosi nelle società a catena, si avvale della banca mista di

modello tedesco, oggi detta “banca universale”. Si noti come una tale tipologia della banca moderna venga

sempre alla ribalta nelle fasi in cui si auspica (o si vorrebbe prospettare) una fuoriuscita dalla crisi. Il motivo

è chiaro: quando la sovraproduzione di capitale soffoca le prospettive di produzione e accumulazione del

plusvalore, non c’è motivo di estendere le ricche funzioni bancarie al di là della fase speculativa (ossia,

come la chiamava Grossmann, l’“esportazione di capitale all’interno”). Ma allorché l’impellenza dei finanziamenti per l’investimento si fa sentire, le funzioni di credito mobiliare e, più in generale,

l’integrazione finanziaria dell’attività monetaria con quella produttiva tornano in primo piano. Chi oggi

ripete frasi fatte sulla “finanziarizzazione” dell’economia (magari in connessione con l’altro luogo comune

della così detta e non meglio definita “mondializzazione”) probabilmente non sa neppure di che cosa stia

parlando. La forma finanziaria del capitale, infatti, come si è rammentato, nasce con la tendenza alla

centralizzazione monopolistica e caratterizza l’imperialismo.

La contraddittorietà della circolazione monetaria

Dal necessario svilupparsi della teoria marxiana del valore nella teoria del denaro discende, per contrasto,

la critica del primato della circolazione monetaria, della quale, insieme alla funzione del credito, Hilferding

non vide la contraddittorietà. E una tale incomprensione tanto più appare stupefacente quanto più si osservi

che, ciononostante, ricca e accurata risulta la descrizione storica e formale degli squilibri della circolazione

stessa. Ma è proprio qui che Pietranera seppe ben individuare l’origine di quell’errore, nella connessione

mancante tra il capitale finanziario e il suo necessario presupposto: il capitale monopolistico. Senza il

primato di valore e produzione, nella loro forma capitalistica, tale errore non potrebbe essere neppure

ravvisabile.

La prevalenza della forma finanziaria del capitale, dunque con un ruolo affatto nuovo della banca integrata all’industria, non è complicata da capire, ma richiede una grande precisione nel definire il contesto

generale, la totalità, in cui opera il capitale imperialistico. Altrimenti si rischia di restare fermi alla

concezione della banca, non solo nella sua tipologia dell’epoca del capitalismo concorrenziale, ma addirittura

a quella della forma mercantile semplice: l’anticipar moneta o cambiali per agevolare la circolazione delle

merci. È da lì, dalla mera crematistica confinante con l’usura, strettamente apparentata con la rendita

fondiaria signorile, che provengono tutte le dabbenaggini sulla presunta separazione e contrapposizione tra

profitto e rendita (o interesse), tra produttori “buoni” e speculatori “cattivi”, così cara ai ricardiani come ai

proudhoniani, ai fabiani come ai keynesiani. Ben altrimenti vanno le cose nell’epoca del capitale, e ancor più

nelle sue successive fasi imperialistiche. L’attività bancaria specificamente capitalistica trasforma

l’interesse, così come la proprietà fondiaria capitalistica sopprime e conserva la rendita fondiaria nella forma

monetaria del plusvalore: insomma, anche queste forme sono ricondotte alle parti in cui, insieme al profitto

industriale, commerciale, ecc, si scompone il plusvalore. Il richiamo marxista di Pietranera alla centralità

della produzione di valore e plusvalore è ancora una volta essenziale per comprendere l’intero processo.

La banca moderna del capitale, quale che sia la sua forma organizzativa, pura o mista, secondo la fase del

ciclo di accumulazione e crisi, ha come còmpito di far circolare il plusvalore nella forma di denaro, per

ritrasformarlo in neo-capitale. Dunque, ha il còmpito di favorire le condizioni per la trasformazione del

denaro in capitale, rastrellando tutta la ricchezza esistente in forma monetaria dispersa nel mercato

(mondiale), per concentrarla. È da qui, come andava scrivendo Pietranera, che discende quella tipologia di

gestione del capitale monetario che si incentra intorno a varie forme di “risparmio coatto”. Anzi, coerentemente con la teoria marxiana del valore, osservava che più che di risparmio sarebbe meglio parlare di “non

consumo”. In effetti, tutta l’economia borghese, culminando con quella keynesiana, nasconde dietro codesta

falsa categoria del “risparmio” il denaro come reddito non consumato, ignorando così il denaro come

capitale. “Denaro come denaro e denaro come capitale si distinguono in un primo momento soltanto

attraverso la loro differente forma di circolazione [...] Quel che importa è in primo luogo di caratterizzare le

distinzioni di forma fra i cicli D-M-D [comprare per vendere] e M-D-M [vendere per comprare]: così si avrà

anche la distinzione di contenuto che sta in agguato dietro quelle distinzioni di forma" [Marx, Il capitale,

I.IV,1]. Il “formalismo” superficiale dell’economia (e della scienza) borghese, per la quale la forma è

la Contraddizione no. 68

&%pag

indifferente al contenuto, cade facilmente in quell’agguato. Viceversa, lo studio del capitale finanziario

mostra chiaramente come attraverso il credito, l’inflazione intenzionale (di cui l’inflazione programmata è

l’ultima apparizione) e il fisco, il cosiddetto risparmio - ossia, la parte ulteriormente espropriata di plusvalore

trasformato in reddito, quando non sia direttamente profitto accantonato per autofinanziamento - sia

forzosamente ricondotto al capitale.

Il capitale finanziario, la mitica “finanziarizzazione” dell’economia, è precisamente la forma che integra

banca, borsa, stato e qual altra istituzione serva, nell’”industria” in senso lato, come fonte del proprio

autofinanziamento in quanto classe mondiale. Si spiega così anche perché quel piccolo o anche mediogrande capitale, che non sia integrato verticalmente nella “catena” o “filiera” produttiva transnazionale, e che

pertanto debba ricorrere al tradizionale finanziamento esterno da parte delle banche (non per caso controllate

dalle holdings transnazionali) sia tagliato fuori da tale “finanziarizzazione” e resti assolutamente subalterno e

dipendente. Le holdings finanziarie, i fondi di investimento gestiti dai cosiddetti “investitori

istituzionalizzati”, e quant’altro (si pensi alle grandi manovre internazionali, promosse dal Fmi, intorno alla

costituzione dei cosiddetti “fondi pensione”), diventano pertanto i protagonisti. Tale sistema finanziario

opera in simbiosi con le banche commerciali, soprattutto nella forma “mista”, per la collocazione delle azioni

industriali o, quando l’accumulazione ristagna, per la creazione e circolazione del capitale fittizio (i

cosiddetti “derivati” che recentemente tanto fanno parlare di sé).

Cartelli, trusts, holdings, ecc., sono pertanto le forme giuridiche istituzionali della proprietà capitalistica

adeguate alla fase, non forme separate, bensì espressione proprio del monopolio industriale di base che le

sostiene (ha fatto bene Pietranera a ricordare esplicitamente, a tale proposito, il contributo di Henryk

Grossmann, un altro marxista dimenticato). Non si tratta, dunque, del dominio della banca sull’industria,

nella forma che fu ipotizzata da Hilferding, ma, come si è detto, della forma nuova del capitale imperialistico

nato dalla fusione delle forme di funzione del capitale industriale in generale, di cui già parlava Marx: il

capitale monetario, il capitale produttivo e il capitale merce - empiricamente nelle sue forme di esistenza di

banca, industria e commercio. Non per caso Pietranera ha osservato come con la crisi del 1929 - crisi dalle

molte forme apparenti di “panico” monetario - fu l’industria a dare la scalata alle banche, passando sempre

più decisamente alla prerogativa monopolistica dell’autofinanziamento. E, da lì, si passò prima all’apporto

dello stato nella circolazione del capitale-denaro, e poi al già accennato sviluppo degli “investitori

istituzionali”, attività “pubbliche” e private nelle quali la banca e la borsa sono sempre più organicamente

integrate. Dunque, la riflessione critica di Pietranera ha indicato come non sia il ruolo della banca, che

interviene nel credito mobiliare industriale, l’elemento in cui vada ricercata l’origine del processo moderno

di accumulazione e crisi, bensì il nesso tra concentrazione e centralizzazione, che già Marx individuò come

elemento portante della trasformazione della concorrenza in monopolio. Engels e Marx hanno insegnato che

non si tratta di un capitalismo monopolistico che cancelli la concorrenza tra capitali, il loro procedere

anarchico nel mercato mondiale, e le loro crisi, ma di una determinazione storicamente sviluppata che ne

definisce le forme di lotta nell’epoca dell’imperialismo. “Lotta tra fratelli nemici”, la chiamava Marx, non

solo e non tanto perciò tra banca e industria, ma tra banche e banche, industrie e industrie, a seconda della

“cordata” nella catena o filiera di appartenenza: senza esclusione di colpi.

Le crisi e la storicità del rapporto di capitale

Ora, la forma monopolistica del capitale (tanto più nella sua articolazione finanziaria) allontana e

contrasta la formazione di un tasso generale del profitto. Ciò può esser vero, come ebbe attentamente a

riflettervi Pietranera, nel senso della non riscontrabilità dell’esistenza empirica di un solo tasso uniforme di

profitto, concorrenzialmente effettuale. Questa è, invero, l’ultima controtendenza indicata da Marx per

frenarne la caduta, attraverso la sottrazione dalla massa del plusvalore soltanto di un interesse minimo per i

semplici “tagliacedole” non operanti. “Una parte del capitale viene calcolata e impiegata unicamente come

capitale produttivo di interessi: non però nel senso che ogni capitalista il quale presti del capitale si

accontenta degli interessi, mentre il capitalista industriale intasca il guadagno di imprenditore. Questo non ha

nulla a che vedere col livello del saggio generale del profitto, poiché per esso il profitto corrisponde

all’interesse + profitto di qualsiasi natura + rendita fondiaria, indipendentemente dalla ripartizione fra queste

diverse categorie; ma nel senso che questi capitali [...] rendono semplicemente degli interessi più o meno

considerevoli, i cosiddetti dividendi. Questi capitali non entrano nel livellamento del saggio generale del

profitto [...]. Da un punto di vista teorico si potrebbe tenerne conto e si otterrebbe allora un saggio di profitto

minore di quello che esiste in apparenza “ [Marx, Il Capitale, III.14,vi].

Tuttavia, se si riferisce la “generalità” di quel tasso al livello che esso raggiunge per l’intera classe

proprietaria (considerando perciò anche proprio quelle detrazioni, che affluiscono a mero titolo di proprietà,

per la rendita fondiaria assoluta e per l’interesse, in misura ridotta, degli azionisti), la forma monopolistica

dell’epoca presente può bensì attenuare, per i soli capitalisti operanti nell’industria, ma non annullare la

&%PAGINA&

tendenza storica stessa alla caduta del tasso generale di profitto. Sullo sfondo di essa, Pietranera ha inquadrato la ricorrenza delle crisi cicliche. Ed è proprio il loro carattere inerente alla struttura stessa del modo

di produzione capitalistico che, cumulando la ciclicità della caduta del tasso di profitto, ne delinea la sua

tendenza storica.

Non è perciò un caso che Hilferding, quale esponente del socialismo borghese, preconizzasse il possibile

assestamento anticiclico delle crisi mediante l’intervento statale. Prima di lui, in assenza di un’ipotesi del

ruolo economico dello stato, di fronte alla realtà ineluttabile delle crisi, regnava l’horror del ristagno. Dopo

di lui, con lord Keynes e il dr. Schacht in testa, di fronte all’incontestabilità evidentissima di crisi dilanianti,

la presunzione della panacea prescritta sulla base della spesa dello stato borghese ha fatto epoca. E, in nome

di una siffatta “regolazione”, si è voluto facilmente confondere, e far confondere, lo stato del capitale con un

supponente “stato sociale”, e ogni intervento “pubblico”, che il capitale finanziario delegava al suo stato,

come un pezzo di “socialismo”. Così, da Hilferding, nacque il miraggio del “socialismo finanziario”.

Il riformismo revisionista della seconda internazionale - nonostante le critiche di Grossmann, Lenin, e

altri marxisti - seguì a lungo la via del “superimperialismo” o “ultraimperialismo”, che dir si voglia,

indicandola come tappa necessaria per il passaggio al socialismo: appunto, sulla base della centralizzazione

finanziaria in una banca mondiale. Oggi sappiamo bene che razza di bestia sia la sola Banca mondiale

realmente esistente, l’unica concettualmente e praticamente possibile in una società in cui domini il modo di

produzione capitalistico. Ma si rifletta anche quanto poco distino i vagheggiamenti “socialfinanziari” di

Hilferding dal preteso “socialismo” proudhoniano o da tutte le altre “invenzioni” monetarie della serie da

Fourier a Gesell, vate di Keynes. Se simili vaghe panacee restassero effimeramente inscritte nella loro

scioccheria, neppure meriterebbe ricordarle. Senonché ancor oggi è dato sentire teorici sedicenti “comunisti”,

ai quali Pietranera evidentemente nulla ha insegnato: costoro, in nome di una presunta definitiva saturazione

e cessata concorrenzialità del mercato capitalistico, ne sognano una qualche variamente differenziata

fuoriuscita in un sistema o sub-sistema “non mercantile”, insieme con l’”eutanasia del rentier” a interesse

zero, in un improbabile e onirico sottomondo di valori d’uso sottratti allo scambio e al dominio del denaro,

retrocedendo fino all’ipotesi, agognata da maestro Proudhon, di un cosmico “regime mutualistico” (altro non

è, se non questo, il recente mito del cosiddetto “terzo settore”, tra capitale e stato).

Con ciò i riformisti posteri di Hilferding e consorti, nostri moderni post-keynesiani-di-sinistra, trovano la

loro giusta collocazione, quali tardi epigoni del proudhonismo della più bell’acqua. Ma è lo stato, per quanto

borghese esso sia, che in prospettiva rimane il demiurgo della trasformazione sociale nel cuore dei riformisti

per i quali, come ha scritto Pietranera nell’introduzione a Hilferding, sarebbe “possibile una società

capitalistica "controllata" che mantenesse la prosperità mediante l’intervento statale rivolto a dar vita ad un

ordinamento socialista”. Del resto è à la Lassalle che risorge “la panacea del profeta. [...] In luogo della

esistente lotta di classi, subentra una formula da giornalista: “la questione sociale” [...] l’"organizzazione

socialista di tutto il lavoro sorge dall’aiuto dello stato". [...] Credere che si possa costruire una società nuova

per mezzo di sovvenzioni dello stato come si costruisce una nuova ferrovia, è degna presunzione di Lassalle”

[Marx, Critica del programma di Gotha, III].

Pietranera sfugge a tutte codeste cialtronate, fermo nella concezione del rapporto di capitale fondato sul

valore. Certo, come accennato in precedenza, un’insufficienza di sviluppo dialettico della teoria in rapporto

alla storia, da un lato, insieme a una preoccupante vanificazione dell’apporto della logica formale (e della

matematica necessaria alla bisogna), dall’altro, sono forse i limiti più gravi della costruzione pietraneriana

(probabilmente in larga parte attribuibili all’ascendenza dellavolpiana). Simili limiti, del resto, sono

riscontrabili nella stragrande maggioranza dell’esegesi marxista, non solo ma soprattutto italiana (senza

tuttavia che occorra decadere fino allo storicismo crociano, così gravemente incidente sulla deriva del

marxismo italico, al quale anche Pietranera si riferì ma riuscì a sottrarsi).

Ma poco importa qui discutere e criticare alcune incongruenze e le diverse incertezze teoriche del nostro

autore. Chi procede nelle ricerca scientifica della verità, che non è la ricerca della pietra nera filosofale, è

destinato anche a sbagliare – “sto faticando: preparo il mio prossimo errore”, dice il brechtiano signor

Keuner delle Storie da calendario, definendo ciò “la pena dei migliori”. Pietranera riuscì a percepire, infatti,

anche incorrendo in quelle incertezze interpretative cui si è fatto cenno, il significato profondo della

dinamica della storia nella costruzione dell’analisi di Marx. E tale percezione è stata proprio quella che è

mancata a tanti suoi “amici” critici, quelli che poi lo hanno scandalosamente ignorato. In Pietranera,

viceversa, le contraddizioni della realtà capitalistica sono pesantemente e significativamente presenti: si

pensi al giustissimo tentativo di connettere valore, prezzi, crisi, ecc., avendo sempre chiaro il nesso generale

tra le categorie, anche le più astratte, nell’”epoca dell’imperialismo”, come motivo conduttore del presente

storico. Purtuttavia, si è detto come codesta imprescindibile immanenza della storia non sia riuscita, in

Pietranera, a porre il compiuto sviluppo dialettico di quelle categorie teoriche.

Senonché, per apprezzarne la superiorità metodologica, serve osservare come, nella maggior parte dei

critici scolastici, quelle e altre contraddizioni neppure appaiano, talché la dialettica delle cose e dei concetti

non ci sia affatto, e l’intero sistema marxiano rimanga morto. Recuperare il corretto sviluppo intrinseco delle

la Contraddizione no. 68

&%pag

categorie teoriche - a partire dalla loro determinazione storica, senza ridurle però a una piatta verifica di

circostanze particolari se non addirittura eccezionali (come è invece, a es., per l’incongrua visitazione di

Pietranera dei “casi” idealtipici di capitalismo) - rappresenta il più valido insegnamento e la giusta

indicazione che Pietranera ci ha consegnato per conservare, fuori da dogmi, la piena validità e vitalità del

marxismo. Qui insomma interessa solo riprenderne gli insegnamenti ingiustamente dimenticati, magari

insieme a quelli di altri marxisti - per restare in Italia - come Pietro Grifone e Raniero Panzieri.

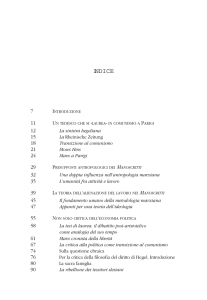

* Una presentazione più vasta dell’opera di Pietranera è contenuta nel volume Il capitalismo

monopolistico finanziario: determinazioni teoriche e storiche (scritti scelti 1947-61), La Città del Sole,

Napoli 1998, che raccoglie alcuni dei suoi più importanti saggi (La teoria del valore-lavoro nell’economia

capitalistica; La teoria del valore-lavoro e alcune sue interpretazioni ricardiane e marxiste; Il secondo libro

del Capitale e l’economia borghese; Marx e la storia delle dottrine economiche; La struttura logica del

Capitale; Il pensiero economico di Hilferding).

&%PAGINA&