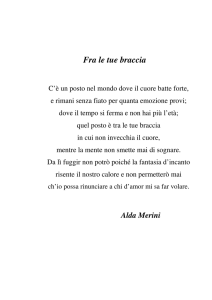

Stesse braccia, stessa razza

di lanfranco caminiti

Per un giorno hanno messo i vestiti della domenica. Per un giorno non portano gli

stivaloni di gomma, i cappellacci sformati, le mantelline impermeabili e le tute e i maglioni

tarmati con cui li incroci sempre sulle strade mentre vanno verso i campi a raccogliere

arance o sbucano da qualche interpoderale, o stanno assembrati sulla provinciale

aspettando che un caporale li scelga per lavorare. Per un giorno hanno messo le adidas ai

piedi, i pantaloni levi’s, i maglioni baciabbracci, i giubbotti dolcegabbana. Tutto

rigorosamente griffato. Tutto rigorosamente falso. Tutta roba che si prende dai fratelli e

dai cugini che la vendono per strada. È un giorno importante questo, e le persone per bene

sanno che ai giorni importanti bisogna presentarsi vestiti ammodo. È un segno di rispetto.

E qui, di questo stiamo parlando: di rispetto.

È passato un anno dalla rivolta di Rosarno, e quello è un giorno che resterà segnato sugli

almanacchi del 2010 e degli anni a venire. C’è consapevolezza di avere fatto qualcosa di

importante: forse non sono gli stessi, forse sono i cugini o i fratelli o i vicini di quelli. Di

quelli che bruciavano tutto, rivoltavano le automobili, brandivano bastoni e mazze,

venivano falciati dai proiettili di stupidi mafiosi come fossero pupazzetti di un baraccone

del tiro a segno. Prima erano bestie da soma. Ora sono uomini che si sono messi insieme

per lottare e per chiedere diritti. Prima erano carne da macello. Ora sono lavoratori. È una

cosa importante essere lavoratori. Dovrebbe esserlo.

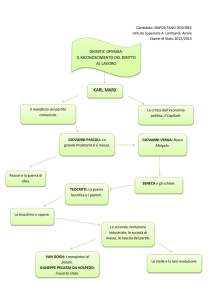

C’è un murale scrostato dal tempo e dal sole all’ufficio delle Poste che si affaccia sulla

piazza dove sono concentrati i lavoratori delle arance nel giorno dell’anniversario della

rivolta: è il Quarto stato di Pellizza da Volpedo. Nessuno lo degna di uno sguardo e forse

non hanno tutti i torti. Qui sembra incongruo e antico. Avrebbe bisogno d’una rinfrescata.

Andrebbe aggiornato.

Eppure, antichi sono i loro gesti del lavoro. Le arance si raccolgono come cent’anni fa,

nell’umido che intirizzisce le braccia e si smangia le ossa. Antiche le braccia da lavoro.

Antico il modo in cui sfilano per il paese con i loro cartelli. Antica la maniera in cui si

incolonnano ordinati per salire sui pullman – organizzati dalla Cgil e dalla rete Radici –

che li porteranno alla manifestazione di Reggio Calabria e poi d’improvviso si ingolfano,

perché nessuno vuole restare a terra e bucare l’appuntamento. Ci mancherebbe, si sono

vestiti apposta per andare in città.

Quando li incontri per strada nei giorni del lavoro e li vedi camminare a piedi per andare

nei campi o in bicicletta tornarsene da qualche parte e portarsi le buste della spesa

attaccate al braccio o poggiate sulla testa, ti dici che un tempo le cose dovevano essere così,

quando a faticare si andava a piedi o in bicicletta, non con i tram, i bus, i treni dei

pendolari, i pullmini, le macchine, le tangenziali. Quando alle manifestazioni del Primo

maggio si andava a piedi o in bicicletta o sui camion con la sponda, portando le bandiere

rosse e le trombe e vestiti a festa. Come per le processioni, dietro la madonna nera o il

santo nero o il cristo nero, che nel sud dappertutto ci sono facce scure da briganti che si

venerano come sacre. Qui, nella Piana e in tutte le campagne intorno era così. E ci si è

battuti e si sono lasciati i morti per avere diritti.

Antiche sono le braccia del lavoro. È il lavoro che è antico. È la cosa più antica che c’è. È

l’organizzazione della lotta che è moderna, che cambia sempre. Che chiede sempre la

stessa cosa: rispetto. Perché è una cosa importante essere lavoratori. Dovrebbe esserlo.

Me lo ripeto, mentre sto qui, nella piazza Valerioti di Rosarno, stretto fra Pellizza da

Volpedo e le facce dei migranti e penso a questi giorni di Mirafiori, a Maurizio Landini e

alla Fiom. Al peso della responsabilità che ha addosso, al significato delle scelte che si

compiranno. È un pensiero incongruo, mi dico. Fuori luogo e fuori tempo. O forse, no.

Il 2010 è stato l’anno di Rosarno, ma anche di Pomigliano. Un anno duro per il lavoro, un

anno di carestia dura per il lavoro. E il 2011 non sarà granché meglio: si comincia con

l’ambaradam di Mirafiori. Che siano ponderosi editorialisti, dagli incarichi e dai titoli in

fondazioni e giornali e università lunghi come i cognomi spagnoleschi di mille secoli fa, a

ammonire, o sdentati e acrimoniosi vecchi seduti sulle panchine di Rosarno a sputacchiare

sentenze, la solfa è la stessa: c’è la crisi, bisogna che i lavoratori stiano al loro posto, senza

alzare troppo la cresta. Che siano politici, sindaci, manager, sindacalisti, industriali, gente

di denaro, li vedi tutti a schierarsi intorno al più forte, a chi comanda, a chi sceglie, a chi

decide: cosa mai vogliono questi lavoratori? Avanti Savoia! È isolato Landini, accerchiato,

ce ne ha tanti contro, pure fra i suoi. Sono isolati i lavoratori delle arance, sfilano in una

rumorosa solitudine per le strade di Rosarno, gli abitanti non si affacciano, non ci sono o

fanno finta di non esserci. Succedeva così anche tanto tempo fa. Anticamente. Quando gli

uomini si riunivano e lottavano per essere considerati lavoratori. Non carne da macello,

non braccia. Ma si tiene il punto e si sfila per se stessi, contro le proprie paure. Oggi e ieri e

domani, perché niente si fa in un giorno solo, con una rivolta, una lotta, una

manifestazione, uno sciopero. Si tiene il punto e si sfila per mantenere il rispetto di se

stessi. E il rispetto è la prima cosa. Adesso e sempre.

È isolato il lavoro, accerchiato. La jobless economy è il nuovo mantra industriale. Ma non è

vero che possono fare a meno del lavoro per produrre. Vogliono solo fare a meno dei

lavoratori.

Io, Marchionne vorrei vederlo qui, nella piazza di Rosarno, vestito ammodo come le

persone per bene e non col suo cazzo di maglioncino, stretto come me fra Pellizza da

Volpedo e le facce dei lavoratori che raccolgono le arance. È un pensiero incongruo, mi

rendo subito conto. Lui è un global manager, uno che viaggia fra Chicago e Torino, che

tratta fra Detroit e Mirafiori, che si muove sulle Borse mondiali, fra fondi sovrani e hedge

fund. Che c’entrerà mai un manager del XXI secolo con le facce antiche del lavoro, che

c’entrerà mai il sistema Ergo-UAS con le braccia che intirizziscono nell’umido che si

smangia le ossa? È un pensiero fuori luogo e fuori tempo. O forse, no.

«Pisciano dappertutto» – dichiara un vecchio su una panchina di Rosarno, per definire la

distanza tra il suo mondo e il loro. «Le soluzioni ergonomiche migliorative permettono di

fruire di due pause di 10 minuti ciascuna in modo collettivo o individuale a scorrimento»

– recita il testo dell’accordo di Mirafiori. Ecco, si dovrebbe proporre ai lavoratori delle

arance di pisciare a scorrimento, a trazione meccanizzata, a scocca continua e non così, a

casaccio, quando viene. Potrebbero fare un referendum, negli aranceti, con il vincolo del

51 per cento.

Chi l’avrebbe detto che la «clausola di responsabilità» che il capitale italiano chiede al

lavoro italiano non stia nella compartecipazione agli utili, nel coinvolgimento alla

progettazione, al design, ai modelli da immettere sul mercato, alla qualità della meccanica

e dei motori – come accade con i sindacati tedeschi e americani –, ma nella frequenza e

durata delle pause per le pisciate?

«È una cruciale evoluzione. Di riffa o di raffa, alla fine, è sempre a Torino che cominciano

le cose… » – dichiara in un’intervista lo scrittore Carlo Fruttero, chiacchierando ineffabile

di questi momenti della Fiat. Avanti Savoia!

Eppure, bastava guardare a Rosarno. E a Torino non è mai cominciato niente di italiano –

né l’unità né il boom dell’automobile –, di significativo, senza Rosarno. Di riffa o di raffa.

Nicotera, 10 gennaio 2011