Risorgimento - Anniversari di svolte decisive

2 Nazioni

3 Giorni

4 Uomini

Centocinquant’anni fa il regno di Sardegna si stava preparando rapidamente per la sfida finale con l’Austria e arrivare

all’unità d’Italia. Un’epopea che ebbe, a ben vedere, pochi protagonisti. Ma l’Italia d’oggi sembra incapace non solo di

ricordare le imprese, ma soprattutto di comprendere lo spirito che nel 1859 univa la stragrande maggioranza dei nostri

avi: militari e civili, intellettuali e contadini, nobili e borghesi, giovani e anziani, uomini e donne. Consapevoli sia

di vivere un momento storico unico sia di avere uomini non comuni cui affidarsi con fiducia

di Aldo Mola

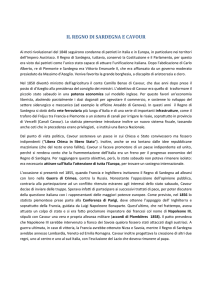

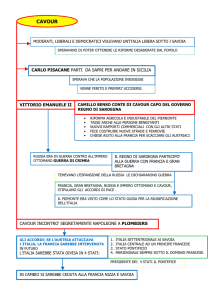

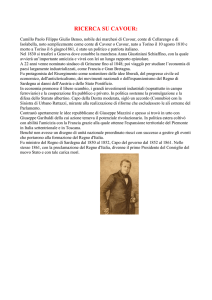

Centocinquant’anni orsono le sorti degli italiani vennero decise nel volgere di appena tre giorni, a fine di aprile del

1859. Senza quelle scelte supreme non vi sarebbe lo Stato d’Italia. Alla stretta finale una sola persona svettò come

equilibrista sul filo della storia: Camillo Benso di Cavour (1810-1861). Egli però riuscì nell’impresa perché operava da

ministro del re di Sardegna, Vittorio Emanuele II (1820- 1878). Fu il migliore dei ministri, ma se non vi fosse stato un

regno con novecento anni di storia e d’imprese militari gloriose (come a volte sono anche le sconfitte se chi perde lo fa

mostrando i denti), Cavour avrebbe sarebbe stato un ottimo agricoltore, affarista e persino politico: ma né più né meno

dei tanti che popolavano decine di Stati e staterelli d’Europa. Sotto lo scudo del re la sua genialità divenne politica

ufficiale. Gli altri due uomini chiave per le sorti dell’Italia di allora e di poi furono Napoleone III, imperatore dei

francesi e, sullo sfondo ma protagonista a pari titolo, Giuseppe Garibaldi (1807-1882). Quei quattro uomini, diversi

eppur convergenti nello scopo ultimo (fare l’Italia), gettarono nella fornace della grande storia il primato della Francia,

depositaria dell’idea di nazione, e l’Italia risorgente da secoli di servitù, il diritto degli Stati e la volontà popolare, la

possibile pace perpetua e le armi, perchè per durare la pace doveva scaturire dalla rivoluzione, dall’avvento della più

antica fra le nazioni, riesumata dalle zolle appena smosse della «terra dei morti», come l’Italia era stata definita pochi

decenni prima. Per risorgere l’Italia doveva combattere. «Le canon seul nous tirera d’affaire» sentenziò Cavour, che

aveva lasciato l’Accademia militare da bambino, non aveva grande stima dei traineurs de sabre ma sapeva che il valore

si mostra con la vittoria, non già caricando lancia tesa verso il vuoto o testa bassa contro il nemico. La carica di

Balaclava suscitò la sua ironia. Quelle dei bersaglieri gli andavano bene, se calcolate al millimetro, col bilancino di chi

sa compensare perdite e benefici.

Il parto della Nuova Italia fu lancinante e sanguinoso. La svolta avvenne alle 17.30 del 26 aprile 1859 quando il

presidente del consiglio dei ministri del regno sardo consegnò al barone di Kellersperg e al conte Ceschi di Santa Croce,

plenipotenziari dell’Imperatore d’Austria Francesco Giuseppe d’Asburgo, la risposta all’ultimatum inviato tre giorni

prima dal cancelliere imperiale conte Buol tramite il generale Gyulai. L’Austria aveva chiesto al regno di Sardegna di

accettare entro tre giorni le sue condizioni: ridurre l’armata sul piede di pace e sciogliere i corpi di volontari. In caso

diverso avrebbe mosso guerra per imporre il disarmo con la forza. Una settimana prima, il 19 aprile, le trame intessute

da Cavour per provocare l’Austria senza mettere a repentaglio le sorti del regno erano state sul punto di fallire. I governi

di Gran Bretagna, Francia, Russia e Prussia premevano per una composizione della crisi austro-piemontese. Il governo

di Torino non poteva affrontare l’Impero d’Austria con le proprie sole forze e senza la benevolenza delle grandi

potenze. Se avesse attaccato per primo si sarebbe messo dalla parte del torto e, isolato, sarebbe stato spazzato via in

poche settimane. Rischiava l’occupazione delle sue piazzeforti e dei porti, l’amputazione dei domini, il pagamento di

ingenti riparazioni belliche, la crisi economica, la rivoluzione... forse la fine della dinastia e dello Stato stesso.

Perciò Cavour fu a un passo dall’accettare che la questione italiana fosse sottoposta a un Congresso benché le sue

conclusioni fossero facilmente prevedibili. Ancora una volta le sorti dell’Italia sarebbero state decise dall’esterno, a

tutto vantaggio di chi vi esercitava dominio diretto ed egemonia indiretta. Cavour non s’illudeva affatto che unione e

indipendenza dell’Italia intera fossero a portata di mano. Riteneva però che la corona sabauda potesse annettere il

Lombardo-Veneto e i ducati padani: Parma e Piacenza, Modena e Reggio e - chissà? - le province emiliane governate

dal legato pontificio (Bologna, la Romagna). L’importante era iniziare il gioco. Ci s’impegna e poi si vede. Il principio

di Napoleone Buonaparte, adottato poi anche da Lenin.

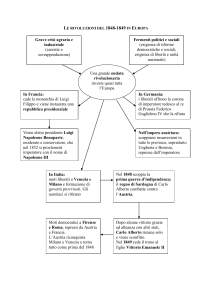

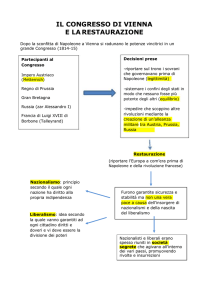

Sottoporre la questione italiana al Congresso europeo invece significava tornare alla pace di Vienna che nel 1815 aveva

confermato la spartizione dell’Italia in otto Stati, parte direttamente inclusi nell’Impero d’Austria (il Lombardo-Veneto

in aggiunta agli antichi domini nel Trentino e sull’arco alpino orientale), parte assegnati a membri della Casa d’Asburgo

(Granducato di Toscana agli Asburgo-Lorena; Parma alla moglie di Napoleone I, Maria Luisa d’Asburgo; Modena agli

Asburgo-Este) e parte ai Borbone (Regno delle Due Sicilie, Lucca sino alla morte di Maria Luisa), mentre a papa Pio

VII restituì lo Stato pontificio (comprensivo dei ducati di Benevento e Pontecorvo) e le legazioni in Toscana. Non solo.

Il Congresso europeo (fortemente voluto da Napoleone III) avrebbe ribadito l’egemonia straniera instaurata sull’Italia

con la pace di Cateau-Cambrésis tra Impero e Francia (1559) e che né i moti costituzionali (1820-21), né le cospirazioni

liberali, né le associazioni repubblicane (come la Giovine Italia fondata nel 1831 da Giuseppe Mazzini) o le correnti

federaliste e le società segrete (carbonari, massoni e altri gruppi) erano riuscite a smuovere. Nel clima plumbeo della

seconda restaurazione del 1849, nuovi tentativi insurrezionali erano miseramente naufragati. Nel febbraio 1853 a

Milano fallì l’ennesima trama mazziniana. Anziché in migliaia al momento buono si contarono poche decine di

cospiratori. La repressione austriaca fu durissima: impiccagioni e carcere duro. Altri patiboli stroncarono i patrioti a

Mantova, ove vennero impiccati, tra altri, don Enrico Napoleone Tazzoli, e il medico Carlo Poma. Nel 1857 la

spedizione organizzata da Carlo Pisacane per rovesciare il governo borbonico a Napoli non ebbe miglior sorte di quella

dei fratelli Emilio ed Attilio Bandiera nel 1844. Pisacane venne ammazzato sul campo, molti suoi seguaci finirono

scannati, altri caddero prigionieri: un disastro.

L’«Italia» portava male? Sì, se avesse continuato a vestire in nero come faceva Mazzini. Dal 1855-56 tuttavia lo

scenario mutò. Il regno di Sardegna partecipò con un proprio corpo di spedizione in Crimea alla guerra di Gran

Bretagna, Francia e Impero turco contro l’Impero russo, che agognava a controllare gli Stretti fra Mar Nero e

Mediterraneo e non aveva mai rinunciato ad accampare prerogative sui Luoghi Santi. Nel congresso di pace, a Parigi, il

presidente del consiglio del governo sardo, Cavour, riuscì a togliere la questione italiana dal cono d’ombra nel quale le

grandi potenze preferivano relegarlo perché vi erano altre priorità: il futuro delle monarchie nella penisola iberica,

ormai prive delle colonie americane, il controllo del Mediterraneo, anche per le prospettive aperte dall’apertura del

Canale di Suez, ormai in progetto, gli equilibri tra potenze europee e quegli Stati Uniti d’America che nel 1854

costringevano il Giappone ad aprirsi alle esportazioni, a tacere della nuova ondata di espansionismo coloniale.

Gli eventi del 1859-60 fecero poi credere che l’intervento di Cavour al Congresso di Parigi sia stato necessario e

sufficiente all’avvento dell’unità d’Italia. In realtà esso fu solo uno dei presupposti, importante, ma solo perchè si saldò

con altri pezzi del grande gioco, non meno decisivi e solo in parte voluti dal Gran Conte. Il primo e più importante

fattore della svolta fu la forza militare del regno di Sardegna, uscito provato ma non distrutto dalla guerra del 1848-49.

L’eroismo di Carlo Alberto si sostanziò proprio nella decisione di abdicare la sera della battaglia di Novara (23 marzo

1849) ove il Piemonte ebbe meno morti feriti e dispersi di quelli dell’esercito asburgico. Il re ebbe chiaro che la

prosecuzione della guerra avrebbe condotto alla catastrofe. Lasciò la corona a chi avrebbe continuato l’impresa. A

Vittorio Emanuele II il suo «governatore» Cesare Saluzzo di Monesiglio donò la spada di Napoleone I: un pegno.

Malgrado tutto (l’occupazione austriaca della piazzaforte di Alessandria, un gravoso indennizzo, la lacerazione alla

Camera fra un’estrema sinistra parolaia e i conservatori ultrapapisti), il regno di Sardegna divenne approdo degli esuli

politici da tutta Italia. Nei loro Stati i patrioti venivano incarcerati e detenuti per anni senza processo o deportati oltre

Atlantico o persino morivano di stenti. Il «Piemonte» conservò Statuto e libertà di stampa. Sotto la sferza di Alfonso La

Marmora, organizzò un esercito sempre più preparato, anche con scuole di ginnastica obbligatorie per ufficiali e truppa.

Dopo alcuni anni di prudente esilio Giuseppe Garibaldi rientrò nei confini del regno, a Caprera. Aveva mostrato di doti

di comandante, era l’astro dei volontari e, soprattutto, non era punto dall’estro ideologico. Sapeva primeggiare senza

salire sul podio più alto, dove anche per l’Eroe dei due Mondi erano e dovevano stare «Italia e Vittorio Emanuele».

Dall’inizio del 1859, giusto centocinquant’anni fa, decine, centinaia, migliaia di giovani affluirono da varie regioni in

Piemonte per dar man forte nella guerra contro l’Austria, che ormai si sentiva nell’aria. Si sommarono alle migliaia di

regnicoli pronti a scendere in campo. Consigli provinciali e comunali, società di mutuo soccorso, circoli di lettura,

comitati patriottici diffondevano proclami, musiche, canti, entusiasmi. L’entusiasmo aveva anche una vena di

liberazione istintuale. Eran d’esempio la virtù della «Bella Gigogin» («A quindici anni facevo all’amore.../daghela

avanti un passo,/delizia del mio core!/ a sedici anni ho preso marito.../ a diciassette mi sono spartita...») e il fervore del

suo amante («Le baciai, le baciai il bel visetto,/La mi disse, la mi disse: oh che diletto!/là più basso, la più basso,/ in

quel boschetto /cium cium cium/ andremo, andremo andremo a riposà...». Di passo in passo, di mese in mese, dopo

l’attentato alla vita di Napoleone III da parte di Felice Orsini che prima di salire sul patibolo chiese all’imperatore di

schierarsi per l’Italia; dopo gli accordi segreti di Plombières tra Napoleone III e Cavour, dopo innumerevoli travagli,

ansie, trame d’ogni genere l’imperatore fu sul punto di optare per il Congresso di pace. Cavour raggiunse il culmine

della disperazione. Il 19 aprile esclamò sconsolato: «Non mi rimane che spararsi e farmi saltare le cervella». A Giacinto

Corio, che ne amministrava i beni a Livorno Vercellese, scrisse. «Non si dia più verun fastidio per la vendita dei buoi

grassi, giacché pare che la guerra più non si faccia. Salveremo le vacche ma perderemo la causa italiana, che pareva

prossima ad una soluzione favorevole. L’imperatore è stato ingannato ed è traditore. Ci ha fatto un danno irreparabile

col costringerci al disarmo. Credo che potrò fra breve abbandonare il ministero che aborro per andarmi a stabilire a Leri

in modo definitivo». Cavour sarebbe stato travolto dall’indignazione dei liberali di tutt’Italia e dei Cacciatoti delle Alpi,

agli ordini di Giuseppe Garibaldi, che aveva disciplinatamente accettato la nomina a maggior generale perché se Parigi

valeva bene una messa per l’ugonotto Enrico IV di Borbone per lui l’Italia valeva pure una divisa da generale del Regio

Esercito.

Il 26 aprile, dunque, vinse l’arroganza dell’Imperatore d’Austria che, vinta la partita diplomatica sul piano europeo,

voleva umiliare il «piccolo regno di Sardegna» esigendone il disarmo. Il governo, vale a dire la somma dei suoi tre

grandi uomini Vittorio Emanuele II, Cavour, Garibaldi, rifiutò. Scattò lo stato di guerra, non preparata, non voluta e

tuttavia dichiarata, per l’inconsulta arroganza che ispirò Francesco Giuseppe nel suo lungo regno; ed esso determinò

l’intervento di Napoleone III vincolato non solo da Plombières ma dalla sua storia personale, dall’idea incarnata dalla

Francia, dall’ombra del suo grande zio. In poche settimane arrivarono le vittorie: Magenta, l’ingresso dell’imperatore e

del re in Milano, Solferino e San Martino, insomma un moto che non sarebbe stato fermato né dall’armistizio di

Villafranca né dalla pace di Zurigo. Neppure un anno dopo l’impresa dei Mille confermò che i giovani non si

limitavano a cantare la «Bella Gigogin». Luigi Mercantini aveva insegnato il canto nuovo: «Si scopron le tombe, si

levano i morti/i martiri nostri son tutti risorti!/ Le spade nel pugno, gli allori alle chiome/ la fiamma ed il nome d’Italia

sul cor...», sino a «Va fuori d’Italia, va fuori ch’è l’ora/ va fuori d’Italia, va fuori stranier!»: in inno nazionale di sempre

vivida attualità. Anziché farsi saltare le cervella Cavour riprese la guida del governo. Il 17 marzo 1861 venne

proclamato il regno d’Italia. Il 150° della seconda guerra d’indipendenza sta passando sotto silenzio. Sarà così anche per

quello della «unità d’Italia»? Ormai manca poco all’appuntamento. Ma se confrontiamo questo 2009-2011 con quanto

seppe fare l’Italia di Giovanni Gronchi e di Segni, Tambroni e Fanfani nel 1959-1961 ci cadono le braccia e diciamo

anche noi che si stava meglio quando si stava peggio.

Aldo A. Mola

[email protected]