Insegnamento di

Audiologia II

Lezione IV del 27.05.2015

Sviluppo della Percezione e del Linguaggio

Dott. Carla Laria

Servizio di Audiologia

Dipartimento di Neuroscienze

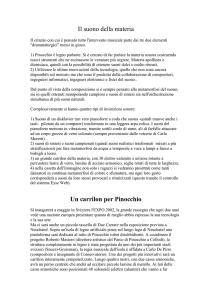

LINGUAGGIO

SISTEMA

COGNITIVO

PROCESSORE

PROCESSORE

MORFO-SINTATTICO

FILTRO

FILTRO

INGRESSO

USCITA

produzione

comprensione

SEMANTICO-LESSICALE

PROCESSORE

FONOLOGICO

FILTRO

INGRESSO

ANALISI UDITIVA

FILTRO

USCITA

REALIZZAZIONE FONETICA

Apprendimento del linguaggio

Sistema a due vie

VIA

DORSALE

Articolazione

Interscambio

Acusticomotorio

Corteccia

uditiva

primaria

Input

uditivo

Interscambio

Suonocomprensione

VIA

VENTRALE

Caratteristiche di elaborazione del

linguaggio verbale nel I anno di vita

• Asimmetria ricezione/produzione

• Avanzate competenze in comprensione

• Ridotte capacità produttive

VIA VENTRALE > VIA DORSALE

Quando incominciano i processi comunicativi

del neonato ?

…Da subito!!!!

predisposizione innata

all’apprendimento del linguaggio, il

piccolo umano è in grado di

apprendere in un tempo

relativamente breve un sistema

complesso come la lingua cui è

esposto.

Pre-requisiti biologici

• Prima che inizi lo sviluppo del linguaggio il

bambino deve essere pronto ad acquisirlo.

• Anche prima che il bambino pronunci la

prima parola è già iniziato un lungo processo

di sviluppo delle abilità linguistiche.

Pre-requisiti biologici

• Adeguato sviluppo e funzionamento

dell’apparato uditivo

• Esperienza acustica

Udito

PERIFERIA UDITIVA

La coclea appare macroscopicamente matura a partire

dalla 33° settimana di età gestazionale; ma il processo di

differenziazione cellulare inizia già alla 10-12° settimana

dopo il concepimento.

Il feto è in grado di udire negli ultimi due mesi di vita

intrauterina

Udito

PERIFERIA UDITIVA

La maturazione dei neuroni afferenti primari del

ganglio spirale del Corti segue un percorso strettamente

legato allo sviluppo cocleare.

La mielinizzazione inizia distalmente a partire dalla 22°

settimana e si completa a livello centrale verso la 29°

settimana gestazionale.

In seguito, la densità di mielina aumenta

progressivamente, portando alla completa maturazione

della conduzione elettrica lungo le vie acustiche entro il

primo anno di vita.

Udito

CORTECCIA UDITIVA

Mentre la coclea e le vie uditive del tronco sono

funzionalmente attive alla nascita, l’encefalo è

completamente immaturo e continua a svilupparsi

ancora per molti anni.

La stimolazione ambientale promuove nel tempo la

maturazione e la successiva stabilizzazione dei circuiti

neurali degli strati corticali della corteccia uditiva.

La percezione uditiva e alcune capacità di

discriminazione sonora sono innate, ma alcune abilità

sensitivo-motorie, percettive e cognitive vengono

acquisite nella prima infanzia entro il 2° anno di vita.

Sistema Uditivo Centrale

100

sviluppo

coclea

0

sviluppo

corteccia

nascita

6 anni

% prestazione

% prestazione

50

Sistema Uditivo Centrale

Differenziazione

progressiva delle aree

della corteccia

Lo sviluppo continua

anche dopo la nascita

Vie uditive

nuclei cocleari del tronco encefalico,

ricevono assoni del ganglio spirale del Corti

oliva superiore decussazione fibre nervose

collicolo inferiore del mesencefalo, localiz.

sorgente sonora (confronto tempo e

intensità)

corpo genicolato mediale del talamo,

processi integrativi

corteccia uditiva primaria riconoscimento

e memorizzazione, risposte volontarie

* Corteccia uditiva

La corteccia uditiva primaria

(A1, A2, R) è costituita dalle

aree dette CORE e BELT

La corteccia uditiva

secondaria è costituita dalle

aree associative dette

PARABELT:

Prefrontale (BROCA)

Temporale Posteriore

(WERNICKE)

Planuum temporale

La corteccia uditiva primaria

(A1, A2, R) è tonotopica.

È responsabile dell’analisi

spettro-temporale dei fonemi.

La corteccia uditiva

secondaria non è tonotopica.

È responsabile dell’analisi

semantica.

La capacità di processing cerebrale

dello stimolo sonoro nel neonato

• Preferential hearing

• Preferenza di ascolto della voce materna

• Capacità di percepire indici acustici relativi agli

accenti ed alla prosodia (aspetti musicali e non

semantici)

Percezione

0-1 mese: I neonati sono capaci, sin dalla nascita, di

percepire i contrasti linguistici tra fonemi:

studi su:

- suzione (aumento della forza di suzione in presenza di stimoli nuovi),

- abituazione (orientamento del neonato verso lo stimolo nuovo o nessuna

risposta in presenza di stimoli già uditi),

- generalizzazione (girare la testa verso i suoni appartenenti ad una categoria

linguistica, ma non ad altre);

Sono capaci di discriminare intonazione ed accento:

qualità del timbro, differenze di ritmo, di intensità, di

durata;

PERCEZIONE VERBALE NEL BAMBINO

• Riesce a discriminare categorie della lingua non nativa fino

a 12 mesi di età sebbene questa capacità si riduca già tra 8

– 10 mesi

• Riesce a percepire differenziazioni vocaliche già intorno ai

6 mesi

I bambini americani non sono in grado di discriminare

la

/i/ della lingua inglese ma sono in grado di

differenziarla dal medesimo suono della lingua svedese

(kuhl et al 1992)

• Riesce successivamente a «selezionare» categorie

consonantiche, processo che alla base del riconoscimento

di parole

(Boysson-Bardies, 1998)

TRASCRIZIONE IPA

<6 mesi

>10-12 mesi

TRAPEZIO VOCALICO

28

7

DISCRIMINAZIONE dei suoni linguistici

ADULTO

Discrimina gli indici acustici in modo categoriale, tende a

percepire gli indici acustici che distinguono i fonemi, ignora gli

indici acustici che non determinano cambiamenti fonemici

BAMBINO

Capacità di discriminare parecchi (tutti?) gli indici acustici

presenti nei suoni linguistici

(se così non fosse il bambino sarebbe predestinato a parlare una

lingua particolare)

Bambini al di sotto dei sei mesi sono in grado di discriminare

un discreto numero di indici acustici che identificano i

fonemi:

-occlusive (p, b, t, d, k, g), nasali (m, n), vocali;

- scarsa discriminazione dell’informazione

frequenze delle fricative (v, f);

alle

altre

Studio su bambini provenienti da tre diversi contesti

linguistici:

Scopo: discriminare contrasti fonemici PRESENTI e

NON PRESENTI nella loro lingua

a 6 mesi, i bambini erano in grado di discriminare i

contrasti fonemici di tutte e tre le lingue

verso l’anno i bambini non sono più in grado di

discriminare i contrasti fonemici non presenti nella

lingua di appartenenza che erano invece in grado di

distinguere in precedenza

Werker & Tees (1984)

SVILUPPO FONOLOGICO (percezione)

da 0 a 6-10 mesi il bambino è in grado di estrarre

informazioni fonetiche universali ovvero di discriminare

fonemi anche non presenti nella propria lingua

da 6-10 mesi a 18-24 mesi: riconoscimento delle categorie

fonetiche presenti nella lingua materna, la capacità di

discriminazione precedente decade per quei fonemi che non

fanno parte della lingua di appartenenza (interazione con

l’ambiente)

ATTENUAZIONE O PERDITA, alcune capacità

discriminanti non sono necessario all’interno di alcune

lingue, perdita della capacità di discriminazione tra questi

contrasti fonologici

Es. nel giapponese adulto, incapacità di discriminare

tra /r/e /l/

Le capacità di discriminazione non ancora presenti alla

nascita devono essere acquisite. Apprendimento dell’abilità

tramite gli input linguistici e la maturazione del SNC

NEL NEONATO LE ABILITÀ RECETTIVE

SONO MOLTO PIÙ SVILUPPATE RISPETTO A

QUELLE PRODUTTIVE

notevole capacità di discriminare le differenze tra

suoni linguistici

ridotte capacità di riproduzione degli stessi

Come nasce e si sviluppa il linguaggio

Percezione prosodica

/musicale

Unità fonetiche

Categorizzazione

delle unità fonetiche

Narrowing

Riduzione dei fonemi

della lingua nativa

Segmentazione: analisi statistica delle

adjacent transitional probabilities

Il neonato ha:

• Una sensibilità alla probabilità di sequenza tra

sillabe adiacenti;

• La possibilità di separazione della forma della

parola su base fonologica, già prima di

attribuire un significato.

Limiti dell’analisi statistica per la segmentazione.

STADI DI SVILUPPO DEI SUONI LINGUISTICI PREVERBALI

SECONDO OLLER (1980)

STADIO

ETA’ COMPARSA

TIPO DI

ESPRESSIONE

Fonazione

Nascita-1 mese

Nuclei quasi risonanti

2-3 mesi

Nuclei quasi risonanti

anche con costrizione

posteriore

Espansione

4-6 mesi

Nuclei di risonanza

completi: pernacchie,

gridolini, strilli, borbottii,

marginali lallazioni

Lallazione tipica

(babbling canonico)

7-10 mesi

CVCV con caratteristiche

temporali precise

Lallazione variata

(babbling variato)

10-12 mesi

Ampia varietà di

consonanti e vocali,

discorsi inarticolati

Suoni gutturali

Stadi di sviluppo del linguaggio nel bambino normale

Lallazione generica

Lallazione canonica

Lallazione variata

Inizio comparsa comprensione di

parole

Comparsa produzione delle prime

parole

3-7 mesi

8-9 mesi

9-10 mesi

9-12 mesi

13-15 mesi

(12/20 parole intorno ai 18 mesi)

“Esplosione” del vocabolario; dal

riferimento alla predicazione

Dai 18-20 mesi

Combinazione di parole

20-22 mesi

24-30 mesi

“Esplosione” della grammatica;

comparsa delle prime frasi

Progressiva efficienza sul piano

lessicale, grammaticale e

sintattico

24-36 mesi

LO SVILUPPO MORFO-SINTATTICO

(CHILOSI-CIPRIANI ’91)

ETA’ (mesi)

LME

FASE PRESINTATTICA

- Parole singole in successione

19-26

1.2-1.6

- Enunciati telegrafici

FASE SINTATTICA PRIMITIVA

20-29

1.6-2.8

- Enunciati nucleari semplici

FASE DI COMPLETAMENTO

24-33

1.9-3.0

DELLA FRASE NUCLEARE

- Frasi complete (verbo)

FASE DI CONSOLIDAMENTO

27-38

E GENERALIZZAZIONE DELLE REGOLE

IN STRUTTURE E COMBINAZIONI COMPLESSE

- Completamento con i funzionali

2.5-5.1

LINGUISTICA

Proprietà dei codici verbali:

Andrè Martinet (Saint-Alban-desVillards, 12 aprile 1908 – ChâtenayMalabry, 16 luglio 1999)

Last but not least

Doppia articolazione

Due livelli strutturali delle lingue

Primo livello : unità dotate di significato

Secondo livello: unità prive di significato

Il direttore mangia un panino

Il / dirett/ore mangi/a /un / panino

I/l d/i/r/e/t/t/o/r/e/ m/a/n/g/i/a/ u/n/ p/a/n/i/n/o/

Fonetica e Fonologia

• Fonetica > studio sistematico del suono.

Può essere articolatoria, acustica, uditiva

• Fonologia > studio dei fonemi, cioè della

valenza distintiva che i suoni assumono

all’interno dei sistemi linguistici

La fonetica

La fonetica è la disciplina della linguistica che tratta la componente fisica della

comunicazione verbale

La fonetica si suddistingue in tre campi principali

Fonetica articolatoria, che studia i suoni del linguaggio in base al modo

vengono articolati

Fonetica acustica, che studia i suoni del linguaggio in base alla loro

consistenza fisica e modalità di trasmissione

Fonetica uditiva, che studia i suoni del linguaggio in base al modo in cui

vengono percepiti

in cui

Fonetica articolatoria

• La fonetica articolatoria studia i suoni di una lingua e i

meccanismi che accompagnano la loro produzione

attraverso l'apparato fonatorio. Descrive gli organi che

sono coinvolti nella emissione dei suoni e come bocca,

naso o gola producano i differenti foni...

•

Un simbolo fonetico è un segno convenzionale usato per

significare la descrizione articolatoria di un suono, nonché

una sua approssimata collocazione in determinate classi

detti foni, dal momento che nessuno è in grado di

riprodurre due volte lo stesso identico suono. I simboli più

utilizzati sono quelli dell'AFI, l'Associazione fonetica

internazionale, conosciuta anche come IPA (International

Phonetic Association, it AFI)

Fonetica: l’apparato fonatorio

La classificazione dei suoni dei

linguaggio

Parametri di identificazione dei suoni del linguaggio

1. il LUOGO in cui viene articolato un suono

2. il MODO in cui viene articolato un suono (e il

contributo della

all'articolazione dei suoni)

3. la presenza/assenza di VIBRAZIONE DELLE

CORDE VOCALI

MOBILITÀ DEI SINGOLI ORGANI

La classificazione dei suoni dei

linguaggio

Possiamo individuare, in base ai parametri suddetti, due grandi

opposizioni di suoni

VOCALI, cioè i suoni prodotti senza

frapposizione di ostacoli al flusso d'aria

CONSONANTI, i suoni prodotti mediante la

frapposizione di un ostacolo

SONORI, cioè i suoni prodotti con la

vibrazione delle corde vocali

SORDI, i suoni prodotti senza vibrazione delle

corde vocali

Livelli di analisi. Elementi di fonologia: Fonemi

della lingua italiana

Le consonanti

In base al modo di articolazione del suono, le consonanti si possono classificare in

OCCLUSIVE

FRICATIVE

APPROSSIMANTI

AFFRICATE

LATERALI

VIBRANTI

NASALI

(FORTI)

(ASPIRATE)

Le consonanti

In base al luogo di articolazione del suono, le consonanti si possono classificare in

BILABIALI

LABIO-DENTALI

DENTALI

ALVEOLARI

PALATALI

VELARI

UVULARI

FARINGALI

GLOTTIDALI

Le vocali

I parametri fondamentali di classificazione delle vocali sono

1. la posizione della lingua

avanzamento o arretramento

ANTERIORI

POSTERIORI

CENTRALI

innalzamento o abbassamento

ALTE

MEDIE

BASSE

La posizione in cui vengono articolate le vocali, secondo il

duplice asse orizzontale e

verticale, può essere

rappresentato in uno schema, detto TRAPEZIO

VOCALICO

Le vocali

2. la posizione delle labbra

protrusione

ARROTONDATE O LABIALIZZATE

distensione

NON ARROTONDATE O NON LABIALIZZATE

3. il passaggio dell'aria nella cavità nasale

NASALI

Le semivocali

Le semivocali appartengono alla categoria delle

approssimanti, cioè suoni

con un modo di articolazione fra

vocali e consonanti fricative

Le semivocali si possono distinguere in

ANTERIORI

POSTERIORI

La fonologia

La fonologia studia l'organizzazione e il funzionamento dei suoni nel

sistema linguistico, a partire dalle proprie unità minime, dette fonemi

Il FONEMA rappresenta → l'unità minima di seconda articolazione del

sistema linguistico

→ una classe astratta di foni, dotata di valore

distintivo, cioè tale da opporre una

parola ad un'altra in una data lingua

La trascrizione dei fonemi è detta fonematica

La sillaba

DEFINIZIONE: le minime combinazioni di fonemi che funzionano come unità pronunciabili

per costruire la forma fonica delle parole sono dette SILLABE

STRUTTURA: in italiano e nella maggioranza delle lingue le sillabe sono costruite

attorno a una vocale, che ne costituisce il nucleo; la parte che precede la vocale è detta

attacco, la parte che eventualmente segue la vocale prende il nome di coda

10. Dalla parola ai tratti distintivi

• Riassumendo:

51

Graffi, Scalise - Le lingue e il

linguaggio - Il Mulino, 2006

Fonetica acustica

• La fonetica acustica si occupa della trasmissione

dei suoni nello spazio attraverso le onde sonore.

Per rilevarne le caratteristiche si utilizzano il

sonografo, o spettografo, e gli spettrogrammi con

esso prodotti: con questi strumenti si possono

identificare determinate bande chiamate formanti.

• Inoltre si sono analizzate le onde sonore per capire

quali siano le frequenze che contengono i dati

fondamentali, necessari e sufficienti per

identificare i suoni delle varie lingue.

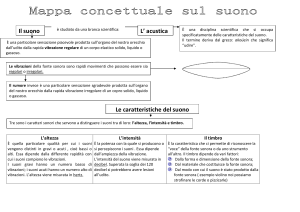

Il suono come evento fisico

• Il suono si determina quando una sorgente entra in vibrazione,

generando onde di compressione e rarefazione dell’aria.

• Se ne possono studiare le caratteristiche fisiche (frequenza,

ampiezza,…) in diagrammi quali le forme d’onda, gli spettrogrammi,

ecc.

Il suono è una sequenza di compressioni e rarefazioni di un

mezzo elastico generate dalle oscillazioni delle particelle che

compongono il mezzo attorno alla loro posizione di riposo

Ogni corpo che venga posto in vibrazione in un

mezzo che non sia il vuoto genera un suono

• Tale vibrazione, propagatasi nell’aria o in un altro

mezzo elastico, raggiunge l'orecchio umano che,

tramite un complesso meccanismo interno, è

responsabile della creazione di una sensazione

“uditiva” direttamente correlata alla natura della

vibrazione.

• Per descrivere da un punto di vista

matematico un suono puro con una

determinata tonalità e per illustrare la

variazione della pressione sonora che avviene

in una posizione specifica (ad es. al timpano)si

ricorre alla funzione matematico seno (SEN)

La funzione del seno

descrive come la pressione

tende a cambiare nel

tempo, rispetto ad una

posizione precisa.

• La parte della funzione che si trova sopra l’asse delle X

corrisponde alla condensazione delle molecole dell’aria,

• La parte inferiore corrisponde alla rarefazione.

Caratteri fondamentali del suono

•

•

•

•

Durata

Altezza

Intensità

Timbro

Lunghezza d’onda

• È la distanza tra le ripetizioni di uno stesso

schema sonoro (es. distanza tra i due picchi di

un’onda)

• È espressa dalla lettera greca lambda “λ” ed è

misurata in metri

• Nell’aria, ad esempio, un tono basso può

avere una λ d’onda di alcuni metri, mentre

uno acuto di pochi centrimetri

Frequenza

• Indica quante volte in un secondo si ripete lo

schema o la forma d’onda

• Viene misurata in Hertz (Hz), ossia

cicli/secondo

• Le frequenze più basse e più alte percepibili

dall’orecchio umano come suoni, sono situate

tra i 20 Hz ed i 20000 Hz (20 kHz)

Altezza di un suono:

L’uomo percepisce come suono solo vibrazioni

comprese tra 16 e 20.000 Hz = campo uditivo

normale per un normoudente adulto

• Altezza di un suono:

Dipende dalla frequenza della vibrazione che lo

produce, ossia dal numero delle vibrazioni al

secondo

Ampiezza

• È l’oscillazione o lo spostamento massimo

registrato dalla funzione seno

• Esprime la grandezza delle variazioni di

pressione prodotte dalla condensazione e

dalla rarefazione delle molecole dell’aria,

rispetto alla sua normale pressione

• Rappresenta la pressione sonora dell’onda

• Due forme sinusoidali d’onda, identiche in

lunghezza e frequenza, ma che variano in

ampiezza, rappresentano due valori di

pressione sonora diversi

• più grande è l’ampiezza, maggiore è la

pressione sonora

• Intensità di un suono:

E’ costituita dall’energia cinetica posseduta in quel

punto dalle particelle del mezzo che vibrano. È

rappresentata dall’ampiezza del moto vibratorio. Ci

consente di distinguere tra suoni deboli e suoni forti.

L’ampiezza è una grandezza fisica oggettiva e,pertanto,

misurabile; mentre l’intensità è l’entità della

sensazione acustica.

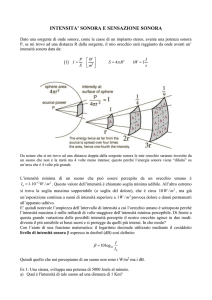

Intensità di un suono ed ampiezza:

• Le due grandezze sono collegate da un rapporto

determinato, ma non sono sovrapponibili.

• Al fine di interpretare il complesso rapporto stimolosensazione si è ricorso alla determinazione della soglia

differenziale, cioè il minimo aumento della sensazione

apprezzabile che si realizzi per un aumento dello stimolo.

• Il rapporto tra ampiezza di un suono ed intensità raccolta a

livello di sensazione nell’orecchio è un rapporto di tipo

logaritmico = l’energia sonora cresce con progressione

geometrica, l’intensità della sensazione con progressione

aritmetica.

Energia sonora

Intensità

1 10 100 1.000 10.000

1 2 3

4

5

COME SI MISURA IL LIVELLO DI PRESSIONE SONORA?

• LA Pressione è la forza esercitata rispetto ad

una determinata area e si esprime in Pascal

(Pa)

• Poiché in acustica i valori numeri sono molto

bassi, la Pressione sonora si misura in

micropascal (μPa)

Esempio:

20 μPa = 0,00002 Pa

Pressione Atmosferica= 100.000 Pa

20 μPa-------------20.000.000 μPa

• 20 μPa è la pressione sonore minima che può

essere udita dall’orecchio umano, quando il

suono è costituito da un tono puro con

frequenza di circa 2000 Hz

• Quando un suono diventa insopportabilmente

forte, nella scala dell’intensità, la pressione

sonora è di 20.000.000 μPa (1 milione di volte

più grande rispetto al suono più debole

udibile)

• Variazioni di pressione sonora particolarmente

grandi rendono difficile utilizzare i micropascal

come unità di misura

• Si è reso necessario stabilire un’unità di misura

che descrivesse con più semplicità i livelli di

Pressione sonora che l’orecchio umano

percepisce = il decibel (dB)

Decibel

• Indica la differenza tra due pressioni sonore

Pressione sonora in decibel = Pressione sonora attuale

Pres. sonora di riferimento

Poiché quella in decibel è una scala logaritmica, la

grande differenza tra 20 e 20.000.000 μPa viene

convertita nel valore più agevole di 120 decibel

Decibel

Unità di misura relativa e non assoluta, esprimendo solo

un rapporto tra due diversi valori di intensità

dB = 20 * log10 (p/p0)

Dove p0 è una costante che grosso modo corrisponde al valore di

pressione di un suono della frequenza di 1000 Hz appena percepibile

da un essere umano normoudente

p0 = 20 * 10-6 Pa

= 0,000020 Pa

Il decibel quindi misura una amplificazione o una attenuazione

rispetto ad un valore di base e mai uno specifico livello di energia.

• La sigla dB SPL indica il livello di pressione del

suono, ossia di quanti decibel esso supera la

pressione di riferimento di 20 μPa

• I livelli di pressione sonora vengono calcolati

con un misuratore apposito, il fonometro

• I livelli di pressione sonora dei suoni

ambientali si trovano in una scala che va da 0

dB SPL fino a 120-140 dB SPL

SEGNALI SONORI COMPLESSI

• Nell’ambiente in cui viviamo quotidianamente

i suoni puri sono molto rari, mentre sono

frequenti quelli complessi (es. persona che

parla, motore di un’auto)

• Il matematico francese Jean Baptiste Joseph

Fourier ha scoperto che ogni suono complesso

può essere in realtà considerato come un

insieme di suoni puri.

• Fourier inventò un’operazione matematica per

determinare le componenti frequenziali che

formano un suono complesso, detta

Trasformata Rapida di Fourier o Analisi

Spettrale

• I suoni complessi sono raggruppati in due

categorie:

– Suoni periodici

– Suoni aperiodici

Suono periodico

• Una oscillazione è periodica

se il suo moto, ad ogni

intervallo di tempo, presenta

le stesse caratteristiche.

Il moto periodico semplice produce un suono puro.

• Questo tipo di suono non esiste in natura, dove qualsiasi

vibrazione acustica è costituita dalla sovrapposizione di un

suono puro con un certo numero di altri suoni semplici. Ne

risulta una vibrazione complessa, somma di oscillazioni

semplici.

• Tra le vibrazioni componenti il suono complesso ve n’è una che

si caratterizza per la massima ampiezza e identica frequenza

della vibrazione complessa: vibrazione fondamentale!

• Le altre oscillazioni componenti hanno

abitualmente ampiezza minore e frequenza

multipla della fondamentale (2n, 3n, 4n, etc.)

e si chiamano vibrazioni armoniche

• Timbro di un suono:

È l’elemento caratteristico di quel suono che consente di

differenziarlo da altri suoni aventi la stessa frequenza ed

intensità.

Dipende dal numero e dalla qualità delle armoniche che

accompagnano il suono fondamentale.

Es. DO di un clarino da quello emesso da un altro strumento.

SUONI APERIODICI

• Altri suoni complessi, detti aperiodici,

possiedono uno schema d’onda che non si

ripete: lunghezza e forma cambiano nel

tempo.

• Es. sbattere di una porta

• La componente spettrale dei suoni aperiodici

può essere determinata attraverso l’analisi

spettrale.

SEGNALE DEL PARLATO

• Il parlato è formato da suoni quasi periodici o

aperiodici tra loro collegati

• Alcuni suoni del parlato si formano nella gola

(gutturali e sonori), altri si formano quando

l’aria passa attraverso spazi stretti come le

labbra

• Quando una persona parla, i suoi organo fonoarticolatori mutano costantemente posizione.

• Ne consegue anche un cambiamento anche

della risonanza nella cavità orale, con

produzione di una diversa “articolazione”

Intensity

Spectrum of glottal pulse

Frequency (Hz)

Harmonics of spectrum spaced at 80 Hz, corresponding to

pitch period of 12.5ms.

MECCANISMO DELLA

ARTICOLAZIONE

Gli spazi della cavità di risonanza

posseggono, a seconda della loro

configurazione momentanea,

determinate frequenze naturali, che si

formano quando l’aria entra in

oscillazione in questi spazi.

Queste frequenze si uniscono a quelle

prodotte dalle ccvv, rendendo la voce

udibile.

Intensity

Spectrum of glottal pulse

filtered by the vocal tract

Frequency (Hz)

Harmonics of spectrum spaced at 80 Hz, corresponding to

pitch period of 12.5ms.

Vowel /ar/

as in car

front, low, unrounded

Vowel /ee/

as in feet

High, front,spread

Vowel /uu/

as in rude

High, back, rounded

Fonetica uditiva

• La fonetica uditiva è probabilmente il settore della

fonetica a tutt'oggi meno esplorato e tratta di

come i suoni linguistici vengano recepiti

dall’apparto uditivo umano: per questo studia in

particolare come funziona il canale uditivo.