SISTEMA RESPIRATORIO

Consente di immettere ed emettere aria nel corpo in modo che possa

avvenire lo scambio gassoso con il sangue.

Zona di conduzione: bocca, naso, faringe, trachea, bronchi, bronchioli. L’aria in

ingresso viene riscaldata, umidificata, filtrata.

Zona respiratoria: bronchioli, alveoli e sacchi alveolari. Qui avviene lo scambio

fra aria e sangue. Comprende quasi tutta la massa dei polmoni.

I POLMONI

Compliance (cedevolezza): capacità del polmone di espandersi sotto

pressione;

Elasticità: capacità di tornare velocemente alle dimensioni iniziali dopo aver

subito un’espansione;

Tensione di superficie: è esercitata da un sottile strato di fluido negli alveoli;

crea una forza diretta verso l’interno, direttamente proporzionale alla tensione

di superficie ed inversamente al raggio dell’alveolo (legge di Laplace). La

pressione in un alveolo piccolo è quindi maggiore di quella in uno grande, e

potrebbe portare al collassamento dell’alveolo piccolo per il flusso dell’aria

verso quello grande. Questo non avviene grazie ad un tensioattivo o

“surfactante” (surface active agent) che abbassa la tensione di superficie e

consente all’alveolo di ridursi senza collassare durante l’espirazione.

I neonati prematuri soffrono spesso di sindrome da insufficienza respiratoria a

causa della scarsità del surfactante. Vengono mantenuti in vita con ventilazione

artificiale finché non sono in grado di respirare in modo autonomo.

Respiro o ventilazione = processo meccanico per il quale l’aria entra

(inspirazione) e esce (espirazione) dai polmoni. Un adulto effettua

normalmente circa 15-20 respiri al minuto.

VOLUMI E CAPACITA’ POLMONARI

Queste

grandezze si

misurano

con lo

spirometro

TV (Tidal (marea) Volume) = quantità di aria che entra o esce dai polmoni durante il respiro normale

TLC (Total Lung Capacity) = quantità di aria contenuta nei polmoni dopo l’inspirazione massima

VC (Vital Capacity) = massima quantità di aria che può essere espirata dopo inspirazione per TLC

RV (Residual Volume) = quantità di gas rimasta nei polmoni dopo l’espirazione massima

IRV (Inspiratory Reserve Volume) = quantità di gas che può essere inspirata dopo aver inspirato durante il

respiro normale

ERV (Expiratory Reserve Volume) = quantità di gas che può essere espulsa dopo un’espirazione massima dopo

il respiro normale

IC (Inspiratory Capacity) = massima quantità di aria che può essere inspirata dopo un’espirazione normale

FRC (Functional Residual capacity) = quantità di aria che rimane nei polmoni dopo IC

Esercizio

La capacità polmonare totale di un

paziente è 5.9 litri. Se la capacità

inspiratoria

determinata

con

uno

spirometro è 3.3 litri, qual è la capacità

funzionale residua del paziente? Cosa è

necessario conoscere per calcolare il

volume residuo del paziente?

Soluzione:

La capacità polmonare totale (TLC) è data

dalla somma della capacità inspiratoria

(IC) e della capacità funzionale residua

(FRC):

TLC = IC + FRC

5.9 litri = 3.3 litri + FRC

FRC = 2.6 litri

Per calcolare il volume residuo (RV) sono

necessari TLC e Vital Capacity (VC):

TLC – VC = RV

TLC non si può misurare con lo spirometro

(si usa la tecnica della diluizione del gas),

mentre VC sì.

ALVEOLI

Ci sono circa 3.5 x 108 alveoli in un

polmone di individuo adulto, che

danno luogo ad una superficie di circa

60-70 m2 per gli scambi gassosi.

Gli alveoli hanno lo spessore di una

cellula, per cui lo scambio gassoso

implica il passaggio attraverso uno

spessore di due cellule, quella

dell’alveolo e quella del capillare, pari

a circa 2μm. La pressione

dell’ossigeno nell’alveolo è maggiore

di quella nel capillare, per cui

l’ossigeno passa dall’alveolo al

capillare. Viceversa avviene per

l’anidride carbonica, che quindi

transita dal capillare all’alveolo.

RESPIRAZIONE ARTIFICIALE

I ventilatori meccanici possono essere elettrici o pneumatici e possono

essere controllati da microprocessori.

• Ventilatori a pressione negativa: circondano la cavità toracica e

forzano l’aria nei polmoni creando una pressione negativa intorno al

torace.

• Ventilatori a pressione positiva: immettono aria ad alta pressione

nei polmoni in base ad un idoneo ciclo di controllo.

• Ossigenazione extracorporea: il sangue viene fatto circolare

all’esterno del corpo in un polmone artificiale dove avviene lo

scambio ossigeno-biossido di carbonio. Questa tecnica consente di

non utilizzare i polmoni e viene usata anche in neonati con problemi

polmonari reversibili.

APPARATO FONATORIO

Le corde vocali (destra

e

sinistra)

sono

costituite da muscoli

ricoperti da uno strato

sottile di tessuto, detto

mucosa.

La

velocità

di

vibrazione delle corde

vocali

dipende

principalmente

dalla

loro massa e tensione.

L’apertura fra le corde

vocali è detta glottide.

PRODUZIONE DELLA VOCE

Laringe

(F0)

Tratto vocale

(formanti)

Periodo T=1/F0 (F0=1a armonica)

Bocca

Armoniche = componenti spettrali in rapporto di frequenza intero

con quella a frequenza più bassa, detta fondamentale o prima

armonica.

Frequenza fondamentale F0 :

Adulti: 60HzF0 350Hz

Neonati: 400Hz F0 800Hz

Canto: 50Hz F0 1200Hz

DAL SEGNALE AL MODELLO

/a/ post-surgical

Normalised amplitude [arb.units]

0.6

0.4

0.2

0

-0.2

-0.4

-0.6

1

2

3

4

5

6

Time [s]

7

8

9

10

11

-3

x 10

Scopo: descrivere il segnale vocale con

un modello (equazione) più semplice

possibile, ma al tempo stesso accurato.

SISTEMA NERVOSO

Comprende il sistema nervoso centrale

(CNS) ed il sistema nervoso periferico

(PNS).

CNS: tessuto nervoso incluso in parti ossee

(cervello e midollo spinale)

PNS: tessuto nervoso non incluso in ossa,

consente al corpo di percepire e rispondere

a stimoli sia interni che esterni. E’ costituito

da 12 paia di nervi cranici e 31 paia di nervi

spinali dotati di neuroni afferenti (sensoriali)

ed efferenti (motori).

Il sistema nervoso può anche essere

suddiviso in sistema nervoso somatico

(neuroni sensoriali) e sistema nervoso

autonomico (regolazione involontaria di

muscoli) ognuno dei quali comprende sia

nervi del CNS che del PNS.

NEURONI, DENDRITI, ASSONI

Neurone=cellula conduttrice di impulsi elettrici

Dendrite=parte maggiormente recettiva del neurone, riceve segnali da

centinaia di punti di contatto con gli altri neuroni, detti sinapsi

Assone=conduce il segnale nervoso ad

altre cellule nervose nel cervello o nel

midollo spinale, o a muscoli del corpo

Vescicola=si sposta verso la sinapsi e

rilascia neurotrasmettitori nello spazio fra

l’assone e la cellula vicina (dendrite di un

altro neurone, fibra muscolare,

ghiandola). I neurotrasmettitori si

diffondono nella sinapsi e stimolano la

risposta della cellula vicina.

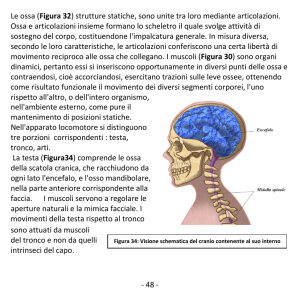

L’ ENCEFALO

Massa di tessuto nervoso, costituito da:

cervello, diencefalo, midollo allungato,

cervelletto.

Cervello: è diviso in due emisferi, consiste

di numerosi “gyri” e “sulci” con una superficie

complessiva di circa 2,25m2. Lo strato più

esterno, detto corteccia cerebrale, contiene

più di 50 miliardi di neuroni. Il lato sinistro

gestisce il controllo motorio e sensoriale del

lato destro del corpo, il lato destro quello del

lato sinistro del corpo. Il corpo calloso

collega i due emisferi

Insula: ancora poco conosciuta, sembra

legata alle attività gastrointestinali

Talamo: sistema sensoriale e motorio,

emozioni, creatività, capacità di lettura e

ascolto

Ipotalamo: regolazione temperatura, vegliasonno, emozioni, sessualità

Lobi frontali: movimenti volontari dei

muscoli scheletrici, esperienza sensoriale,

personalità, memoria, emozioni,

ragionamento,parola.

Lobi parietali: recettori della pelle e dei

muscoli

Lobi temporali: centro udito, conserva

esperienze sensoriali, di memoria, visive

Lobi occipitali: integrano e coordinano i

movimenti oculari

L’ENCEFALO

Midollo allungato:

comprende il mesencefalo,

il ponte, e la medulla

oblongata. Regola funzioni

vitali quali il respiro.

Mesencefalo: movimenti

oculari, dilatazione pupille

Ponte: funzioni respiratorie

Cervelletto: contrazioni muscolari,

impulsi per movimenti muscolari

volontari, equilibrio, postura,

precisione dei movimenti

Medulla oblongata: battito

cardiaco, pressione

sanguigna, deglutizione,

tosse

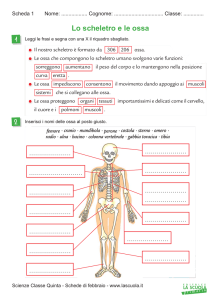

SISTEMA SCHELETRICO

Scheletro adulto

206 ossa.

Scheletro

assiale: 80 ossa

( cranio, osso

ioide, colonna

vertebrale, gabbia

toracica)

Scheletro

appendicolare:

126 ossa

(cinto pettorale,

cinto pelvico,

estremità superiori

e inferiori)

Protegge e sostiene il corpo, produce cellule sanguigne e immagazzina minerali

importanti. Esistono ossa lunghe, corte, piatte, irregolari. Le ossa costituiscono il 18%

della massa del corpo e hanno una densità di 1,9g/cm3.

E’ in continuo rinnovamento (3 volte durante la vita): ossa vecchie vengono rimosse

dagli osteoclasti, ossa nuove sono ricostituite dagli osteoblasti. Osteoporosi: l’osso

vecchio si distrugge prima che venga ricostituito quello nuovo.

SISTEMA SCHELETRICO

Le ossa sono unite fra loro da giunture fibrose (tessuto connettivo

fibroso), in genere rigide, cartilaginee (consentono movimenti limitati) o

sinoviali (giunzioni con cavità riempite di fluido, cartilagini di copertura e

legamenti)

Gli ingegneri biomedici (biomeccanici)

sviluppano giunture artificiali che vengono

usate per rimpiazzare quelle originali in

caso di lesioni all’anca, alla spalla, alle

ginocchia. Problemi nascono per il diverso

modulo elastico dei materiali (es: 110 GPa

per il titanio e 20 GPa per l’osso)

Anca

Ginocchio

SISTEMA MUSCOLARE

E’ composto da 600-700

muscoli scheletrici e costituisce

il 40% della massa del corpo.

Consente di mantenere la

postura, genera calore per

mantenere la temperatura del

corpo fornisce la forza motrice

per muovere ossa e giunture e

la pelle facciale.

Muscoli agonisti: hanno un

ruolo fondamentale nel

compiere i movimenti;

Muscoli antagonisti: si

oppongono al movimento;

Muscoli sinergici: assistono

gli agonisti nel produrre un

movimento.

SISTEMA MUSCOLARE

Un sistema di leve fa funzionare i

muscoli. Le ossa costituiscono i

bracci della leva, le giunture il fulcro.

La resistenza da vincere è il peso

della parte del corpo da far muovere.

La forza applicata è data dalla

contrazione del muscolo.

Leva di I classe (fulcro posto fra la

forza E e resistenza L): contrazione

del bicipite

Leva di II classe (resistenza L posta

fra la forza E e il fulcro F):

sollevamento da terra

Leva di III classe ((forza E fra

resistenza L e fulcro F): sollevamento

peso.

SISTEMA MUSCOLARE

Tessuto connettivo

avvolge e separa i

muscoli da organi e

tessuti vicini. Altre fibre

connettive dividono il

muscolo in “fascicoli”,

ciascuno contenente

fasci di fibre muscolari.

Sarcolemma:

membrana plasmatica

Tubuli trasversi:

coordinano la

contrazione (rilascio di

ioni di calcio)

Sarcoplasma: contiene cilindri di diametro 12μm, detti miofibrille

Miofilamenti: filamenti di proteine sottili

(actina) o spessi (miosina)

OMEOSTASI

Omeostasi = processo tramite il quale le condizioni chimiche e fisiche

all’interno del corpo sono mantenute entro livelli tollerabili anche quando

le condizioni esterne cambiano.

La temperatura corporea, la pressione del sangue, la respirazione ed il

battito cardiaco sono alcune delle funzioni controllate dai meccanismi

omeostatici che coinvolgono diversi organi che lavorano insieme.

Il fluido extracellulare ha un ruolo importante nel mantenimento

dell’omeostasi: circola nel corpo e trasporta materiale verso e dalle

cellule, regola temperatura e pressione, l’equilibrio fra acidi e basi, la

concentrazione di ossigeno, anidride carbonica, acqua, nutrienti, ecc.

che si trovano nel sangue.

OMEOSTASI

Tre componenti interagiscono per mantenere l’omeostasi: i recettori sensoriali, gli

integratori e gli effettori:

Recettori: recepiscono lo stimolo (=cambiamento nel loro stato) e inviano informazioni su di

esso agli integratori

Integratori: punti di raccolta di informazioni da più recettori (es: il cervello). Inviano la risposta

agli effettori

Effettori: rispondono alle informazioni, che ritornano ai recettori, tramite i quali viene

modificato l’effetto dello stimolo.

Feedback positivo: lo stimolo iniziale viene rinforzato dalla risposta ricevuta (es: incremento

contrazioni uterine nel parto)

Feedback negativo: risposta in direzione opposta allo stimolo (es: riduzione del diametro dei

vasi della pelle se la temperatura è troppo bassa)

FEEDBACK NEGATIVO

Regolazione del glucosio nel pancreas

Livelli alti di glucosio (stimolo): le

cellule β negli “isolotti” pancreatici

(recettori) producono insulina

(messaggio) che facilita il trasporto

del glucosio attraverso le membrane

plasmatiche ed aumenta la

conversione di glucosio in glicogeno

che viene depositato nel fegato

(effettore).

Livelli di glucosio bassi (stimolo):

le cellule α negli “isolotti” pancreatici

(recettori) producono glucagone

(messaggio) che stimola il fegato

(effettore) a trasformare il glicogeno

in glucosio.