unità

1

Il Medioevo

europeo

Riferimenti storiografici

1

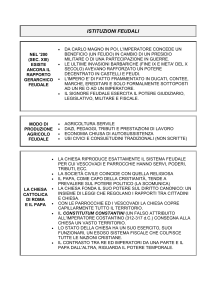

Nel riquadro l’apparizione di San Francesco ad Arles, affresco di

Giotto conservato presso la Basilica Superiore di Assisi.

Sommario

1

2

3

Il grande successo francese a Bouvines

Regalità sacra e regalità feudale

in Inghilterra

La fede dei laici cristiani intorno

al Duecento

F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012

4

5

6

7

L’eresia catara e la crociata contro

gli albigesi

Le spezie nella cucina medievale

Guelfi e ghibellini nell’Italia del Duecento

Il triangolo Dio-uomo-natura nel Cantico

di frate sole

1

Il grande successo francese a Bouvines

UNITÀ 1

Per la monarchia francese, la vittoria di Bouvines ebbe un’importanza storica decisiva. Il fatto di essere riuscito a sconfiggere il re d’Inghilterra e l’imperatore tedesco, coalizzati insieme, fu letto come un segno dell’eccezionale benevolenza che

Dio riversava sul sovrano di Parigi.

IL MEDIOEVO EUROPEO

2

[Il 27 luglio 1214] Filippo riportò a Bouvines una brillante vittoria, che gli storici francesi hanno giudicato, a ragione, fondamentale. Un rapporto scritto sul momento da

Guglielmo il Bretone, cappellano del re, che durante la

battaglia era rimasto sempre accanto al suo signore, fa

conoscere l’avvenimento. Ecco quel che mi sembra si

debba ricordare di questo resoconto, evidentemente

composto per la gloria della corona. Bouvines fu una vera

battaglia, uno di quei rarissimi combattimenti ingaggiati

secondo le regole per risolvere definitivamente un conflitto

politico. Furono visti schierarsi faccia a faccia, alle due

estremità del terreno scelto per le cariche di cavalleria, tre

di quei corpi che si chiamavano propriamente da combattimento. Al centro di ciascuno schieramento si posero

due re, quello di Francia e quello di Germania, e ciascuno

inalberava le insegne del proprio potere: da un lato orifiamma e la bandiera dei fiordalisi, emblemi sacri; dall’altro al di là dell’area dell’azione ancora vuota, analoga a

quella che, sullo scacchiere, separa all’inizio della partita

i bianchi dai neri, emblemi molto diversi, profani, arroganti,

e per così dire diabolici: un carro, replica del carroccio che

i milanesi dell’anno mille trascinavano con sé in circostanze analoghe e, piantato su questo carro, con l’aquila

imperiale, uno stendardo a forma di dragone.

Filippo si avvicinava alla cinquantina. In quell’epoca,

alla sua età, un signore, affaticato, si ritirava dall’azione

militare. Egli non esitò a mettere a rischio il proprio

corpo. Arrivò circondato dalla sua casata, molto unita,

molto franca, francese. Mentre, dall’altra parte, degli accordi giurati, colpevoli, non arrivavano a costituire, da

nazioni diverse, un insieme omogeneo. Filippo non voleva dare battaglia: un cristiano non tenta il suo Dio; il 27

luglio 1214 era una domenica: nel giorno del Signore un

cristiano non maneggia le armi. Egli fu costretto a farlo

dalla malizia dei suoi nemici.

L’intera battaglia fu una cerimonia quasi religiosa. Il

re di Francia vi assume il proprio ruolo in modo molto

opportuno; due chierici erano al suo fianco e, nel folto

della mischia, cantavano incessantemente i Salmi di

Davide. Nel silenzio che precedeva l’inizio delle ostilità,

il re si era rivolto al Signore, implorando la Sua grazia,

poi, stendendo le mani verso il proprio popolo inginocchiato, lo aveva benedetto. In seguito, rispettando fedelmente il rituale, egli aveva parlato. Quelli di fronte,

aveva detto, sono diavoli scatenati: l’imperatore è stato

colpito da scomunica per aver voluto distruggere la

Santa Chiesa; i guerrieri che lo accompagnano, aggiunge Guglielmo il Bretone, sono soldati, mercenari,

che vendevano il proprio servizio per denaro, e questo

denaro proveniva dai furti ai poveri e ai preti – poveri e

preti dei quali Filippo era il protettore più efficace. Inoltre venivano impiegate nell’altro campo armi delle quali

il buon cavaliere prova ripugnanza a servirsi, i lunghi coltelli che penetrano attraverso le fessure delle corazze. È

evidente che gli avversari erano venuti per uccidere.

Erano privi di fede e di legge. […]

Dio designò lo sconfitto: il cattivo re. Mancò poco

che gli venisse dato scacco matto. Il colpo che gli assestò uno dei più forti cavalieri di Francia deviò, scivolò

sull’usbergo e uccise il cavallo; l’imperatore saltò su

una cavalcatura fresca e fuggì a spron battuto; non lo si

sarebbe più rivisto. Abbandonava sul campo il carro

sconquassato e l’aquila dalle ali spezzate. Il re rifiutò di

rivestire lui stesso le insegne del potere universale. Da

figlio sottomesso, le fece portare all’antire Federico [al futuro Federico II, avversario di Ottone IV di Brunswick,

sconfitto a Bouvines, n.d.r.], ossia al papa. Carneficina

tra i fanti: i Brabantini mercenari del conte di Boulogne

furono tutti sterminati. Questi eretici lo meritavano. Ci furono invece pochissimi morti nella cavalleria. […]

Agli incroci delle strade tutto il popolo, «alto e basso,

uomini e donne, vecchi e giovani», era accorso per applaudire il sovrano vittorioso. I contadini, che portavano

in spalla gli attributi della loro funzione operosa, nutritiva,

i rastrelli e le falci, perché «era il tempo in cui si mieteva

il grano», si ammucchiavano per vedere il conte Ferrando sulla carretta, e «i contadini, le vecchie donne, i

bambini non avevano nessun ritegno a insultarlo». Sotto

lo sguardo del re trionfante, circondato da guerrieri, e

che metteva in mostra la forza dello Stato legittimo, la

gioia autorizzava per un istante la plebaglia a dare libero

sfogo al rancore contro i cattivi signori, puniti per aver

sconvolto l’ordine sociale. Ma nelle città non ci furono

più sarcasmi, né derisioni: i festeggiamenti si svolsero

nell’ordine. Al suono delle campane, sulle strade disseminate di rami e di fiori di campo, il clero accolse il corteo con canti di lode, e la borghesia con le danze.

La festa culminò con l’arrivo a Parigi, la città chiusa,

nella quale il re veniva a riposarsi dalle sue fatiche. Essa

durò, riferisce Guglielmo il Bretone, sette giorni e sette notti.

[…] Il vincitore faceva il proprio ingresso nella città capitale

come nella Gerusalemme dell’ultimo giorno. Dio lo aveva

appena benedetto, dimostrato il suo buon diritto, ristabilito la pace sulla terra invitando le due parti dell’ecclesia,

della società cristiana, il clero e il popolo, ad acclamarlo e

a rallegrarsi. Di fatto l’«università degli uomini delle scuole»

da un lato, i «cittadini» dall’altro, «manifestarono la grande

gioia del loro cuore con banchetti, canzoni e danze». Furono dilapidate le ricchezze senza alcun riguardo, come era

usanza negli eccessi gioiosi delle cerimonie nuziali. Subito

dopo la vittoria, a Parigi, furono effettivamente celebrate le

nozze del popolo e della monarchia.

G. DUBY, Il Medioevo. Da Ugo Capeto a Giovanna d’Arco.

987-1460, Laterza, Roma-Bari 1993, pp. 321-325,

trad. it. G. VIANO MAROGNA

Per quale ragione Filippo re di Francia non avrebbe voluto combattere?

Che giudizio dà Guglielmo il Bretone dei soldati mercenari?

F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012

All’inizio del XIII secolo, in Inghilterra si scontrarono due opposte visioni della regalità: da un lato, in quanto aveva ricevuto il potere da Dio, il sovrano, doveva rendere conto delle proprie azioni solo a Lui; dall’altro tuttavia, in quanto signore feudale, il re non poteva pretendere, dai suoi vassalli, più di quanto fosse stato concordato: il suo potere, cioè, trovava precisi limiti nel patto feudale.

Come governante il re medievale possedeva insieme

due funzioni contrastanti: quella teocratica, in base alla

quale la sua stessa voluntas [volontà, n.d.r.] creava la

legge, e che egli esercitava in forza unicamente dei suoi

giudizi, liberi e indipendenti, e quella feudale, in base alla

quale non era la sua voluntas sola a costituire la forza materiale della legge, bensì il consenso, implicito od esplicito

alla legge, dei vassalli. Per gli atti di governo e per l’elaborazione della legge, il re feudale doveva procedere mediante consultazione e accordo con le altre parti del patto

feudale, ossia per brevità, coi baroni. È la natura contrattuale del legame feudale che pone il re feudale su un piano

fondamentalmente diverso da quello del re teocratico. In

questa struttura feudale non vi era posto per la manifestazione sovrana di una voluntas. Visto in questa luce, il

re medievale mostrava in sé una insanabile dicotomia, che

non ammetteva compromesso. Come così spesso avviene nella storia del medioevo, ci troviamo qui di fronte ad

una tipica caratteristica medievale, cioè ad una contraddizione fondamentale che insidia la base stessa di una istituzione così essenziale come la regalità. […]

Mentre sotto l’aspetto teocratico è concettualmente

impossibile parlare di un contratto fra re e sudditi, l’aspetto feudale della regalità sottolineava invece l’importanza del contratto ad esclusione di ogni altro elemento. La prima conclusione che si può trarre da

questa osservazione è che il re, ben lungi dallo stare al

di fuori e al di sopra della comunità a lui divinamente affidata, era in teoria e in pratica un membro della comunità, e ciò in virtù del contratto feudale. Il secondo

punto è l’efficacia della nozione di fides, fedeltà, lealtà:

anche qui, sul piano teocratico il rapporto tra re e sudditi era caratterizzato dalla obbedienza al comando di

un superiore, cioè alla sua legge; sul piano feudale

erano la lealtà e la fedeltà che contavano. […] Da ciò

deriva il terzo punto, e cioè la possibilità di annullare o

di ripudiare il contratto se una delle parti contraenti

non agiva in conformità alle clausole del contratto, e,

soprattutto, se agiva slealmente e falsamente. Queste

considerazioni non potevano riguardare una regalità

teocratica, in cui non vi era alcun rapporto contrattuale tra re e suddito. Per conseguenza, non era sul

piano della regalità teocratica, ma solo su quello della

regalità feudale che poteva concepirsi una resistenza,

non da parte dei sudditi, ma da parte dei baroni. E la resistenza al re feudale, che non era una rivoluzione, ma

l’adempimento pratico dell’idea implicita nel contratto

stesso, era in ultima istanza il ripudio del contratto (difF.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012

fidatio), il che, ancora una volta, non era altro che un togliere al re la lealtà, la fides promessa. Il governo teocratico era unilaterale, quello feudale bilaterale. […]

La sostanza della Magna Carta era un patto concluso tra il re e i baroni, rafforzato dal giuramento del re.

Era un patto che poteva concepirsi soltanto nell’ambito

feudale: anche prescindendo dal suo tenore spiccatamente feudale, il fatto che la Magna Carta sia un patto

conferma in realtà che era stato il re nella sua funzione

feudale a concluderlo, poiché il re nella sua funzione teocratica, ben lungi dal concludere un contratto con un

gruppo o con la comunità a lui affidata, stava al di fuori

e al di sopra di questo medesimo gruppo o comunità:

egli non ne era parte. Le norme della Magna Carta convalidavano giuridicamente, anche se non li creavano, i

rapporti feudali tra le due parti del contratto feudale, ed

essendo il risultato di questa volontà congiunta, le

norme erano pertanto comuni a entrambe le parti. Definire la Magna Carta stessa come la common law non

sarebbe del tutto sbagliato, poiché essa presentava

nella sua sostanza l’elemento comune, in quanto cioè le

sue norme erano il risultato di un consenso comune, ossia mutuo; essa era l’antitesi stessa del diritto teocratico

il cui elemento vincolante era la pura voluntas del re. […]

Precedentemente nell’esaminare la figura del re teocratico si sono ricordate le promesse dell’incoronazione

e si è detto come non fosse immaginabile alcun mezzo

che permettesse ai sudditi del re di costringerlo, sul

piano giuridico, all’adempimento delle promesse. In

realtà non vi era alcuna possibilità di una imposizione

giuridica: il re rispondeva a Dio solo del mantenimento

completo o parziale delle promesse e del mancato

adempimento di esse. Il re teocratico era al di fuori dei

confini della legge, e se trascurava le proprie promesse,

contro di lui non poteva venir preso alcun provvedimento giuridico. Ma re Giovanni si era lasciato riportare

alla sua funzione di re feudale. E la Magna Carta mostra

chiaramente la duplice natura della regalità. Mentre la

sua sostanza era feudale, formalmente e tecnicamente

era una concessione; era il re che aveva concesso «omnia predicta jura et libertates» [«tutte le suddette libertà,

diritti e concessioni» – così, ad es., l’art. 63 della Magna

Charta, n.d.r.], e sotto questo aspetto la Carta rientrava

interamente nella sfera del monarca teocratico. Per

quanto riguarda la sostanza, la clausola di sicurezza assume il suo pieno significato. Com’è possibile dire che

un re teocratico poteva delinquere [trasgredire una regola, n.d.r.] o commettere un excessum [abuso di potere, n.d.r.] non aderendo al patto che aveva appena

concluso? Per un re teocratico questa possibilità non

esisteva neppure: il re non poteva commettere una

colpa; nessun decreto aveva valore contro il re. […]

Nulla forse mostra in maniera altrettanto convincente il carattere della Magna Carta e la sua sostanza

di patto feudale quanto la clausola di sicurezza. Si può

dire con verità che l’avere esentato la persona del re dai

UNITÀ 1

Regalità sacra e regalità feudale

in Inghilterra

3

RIFERIMENTI STORIOGRAFICI

2

provvedimenti punitivi previsti nel caso di violazione

delle clausole dimostra il rispetto che gli artefici della Magna Carta avevano per la funzione teocratica del re. […]

Ma il precedente della Magna Carta era troppo forte per

poter essere superato: un ritorno alla monarchia pienamente teocratica non era più possibile. […] Il re era, indubbiamente, il primo nella struttura feudale, ma era il

primo tra eguali, ed era uno di loro. Il governo diventava

una questione di cooperazione e cessava di dipendere

dalla voluntas regia. I tentativi di restaurazione dell’autorità monarchica poterono soltanto rallentare il successivo sviluppo, ma non poterono arrestarlo.

W. ULLMANN, Principi di governo e politica nel Medioevo,

il Mulino, Bologna 1982, pp. 193-196, 221, 225-227,

trad. it. E. COTTA RADICATI

UNITÀ 1

Spiega l’affermazione secondo cui «il re medievale mostrava in sé una insanabile dicotomia, che non ammetteva

compromesso».

Sul piano della regalità teocratica, poteva concepirsi una resistenza al re, da parte dei baroni?

Quale significato assume l’eventuale resistenza al re?

IL MEDIOEVO EUROPEO

4

F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012

All’inizio del XIII secolo, con la sola eccezione delle piccole comunità ebraiche residenti in varie aree dell’Europa, la totalità degli abitanti del continente è ormai battezzata. Per il resto, però,

la loro conoscenza della fede cristiana era molto scarsa e approssimativa. Riti e credenze, inoltre, spesso erano influenzati più

dalla realtà della società feudale che dalle Sacre Scritture.

Piuttosto che su cognizioni [nozioni, conoscenze,

n.d.r.] teologiche, la fede dei laici si fondava su un certo numero di convinzioni e di certezze profondamente impregnanti la mentalità. In primo luogo, tutti credevano nella sopravvivenza dell’anima e nell’esistenza di un aldilà in cui i

morti avrebbero ricevuto il premio o il castigo in ragione

della condotta terrena di ciascuno. La Chiesa non penava

fatica alcuna a persuadere i fedeli che il destino postumo

si giocasse in questo mondo. Ma, se i chierici insistevano

soprattutto sulla sopravvivenza e sull’immortalità dell’anima dopo la morte fisica, i laici per parte loro non stabilivano barriere rigide fra il mondo dei defunti e quello dei

vivi. Ai loro occhi le anime dei fedeli trapassati non raggiungevano immediatamente il luogo inconoscibile – cielo

o inferno – al quale gli atti compiuti in vita avrebbero dovuto destinarli; ritenevano invece che permanessero, per

qualche tempo, in uno stato di amortalità che talvolta, specie durante le settimane e i mesi immediatamente successivi al decesso, li riconduceva sui luoghi frequentati da

vivi per domandare preghiere o chiedere conto di impegni

non mantenuti. Di qui la credenza, diffusissima, nei fantasmi: si pensava che gli spiriti dei trapassati fossero soliti frequentare le antiche dimore, nel cuore della notte, e non

esitassero a importunare parenti e amici. […] Chiunque era

intimamente convinto dell’esistenza di un inferno, regno

del Diavolo. La paura della dannazione eterna induceva

anche i cuori più induriti – cavalieri predoni o avidi usurai –

a restituire, in punto di morte, i beni illegittimamente acquisiti e a elargire cospicue donazioni a favore della

Chiesa. I lasciti dovevano essere tanto più consistenti

quanto più gravi fossero state le offese recate a Dio e le

violazioni delle leggi ecclesiastiche: la compensazione,

infatti, si commisurava all’entità delle colpe commesse in

questo mondo. Naturalmente non ogni laico si era macchiato di crimini, ma a tutti comune era la cattiva coscienza, se non altro per aver condotto una vita mondana

e carnale, largamente onorando i valori temporali in luogo

di disprezzarli. […]

Agli occhi degli uomini del tempo, il Male è reale

quanto il Bene, e frequentemente il Diavolo appare all’uomo per tentarlo, farsene beffe o picchiarlo a sangue.

Ma Dio stesso non è un’astrazione; se ne constata la presenza negli eventi: catastrofi naturali e fenomeni anomali

vengono interpretati immediatamente quali segni della

collera divina o avvertimenti celesti che sarebbe impru-

dente ignorare. Nella vicenda degli individui come nella

storia dei gruppi tutto è segno, premonizione o simbolo.

Ma l’uomo deve essere tanto saggio da accorgersene e

tenerne conto prima che sia troppo tardi. La fede nella

giustizia immanente era diffusissima: Dio non vede forse

tutte le azioni e non giudica i pensieri più reconditi? Anche i fallimenti cui andarono incontro la terza e la quarta

crociata, nel 1192 e nel 1204, trovarono pronta spiegazione nella condotta dei cristiani e nelle ambizioni temporali dei sovrani partecipanti a quelle imprese. Se Dio

aveva permesso che nel 1187, dopo la battaglia di Hatti’n, i musulmani di Saladino prendessero Gerusalemme,

certamente ciò era accaduto a cagione dei peccati commessi dai cristiani […]. Ma Dio non si limita a lasciare che

le forze del Male operino per punire i peccatori. Interviene

anche direttamente e benignamente nelle vicende umane

per mezzo dei miracoli, della cui realtà all’epoca nessuno

dubita. Assolvevano, infatti, una funzione centrale nella

vita degli uomini del tempo: ristabilire nel corpo e nella società l’ordine divino perturbato dal peccato. Quando interveniva per guarire le malattie, dinanzi alle quali generalmente la medicina era impotente, quando liberava

miracolosamente i prigionieri o spezzava la corda che sospendeva alla forca gli impiccati, Dio manifestava la propria potenza e la propria presenza sconvolgendo l’ordine

logico delle cose. I suoi interventi accendevano qualche

barlume di speranza in un mondo in cui l’individuo era indifeso al cospetto di una natura della quale ignorava le

leggi e di fronte alla violenza di un sistema oppressivo che

assoggettava gli inermi all’arbitrio dei potenti. Raramente,

peraltro, si implorava direttamente Dio – per definizione invisibile e la cui infinita grandezza eccedeva i limiti dell’intelletto. Di norma si preferiva fare appello a intermediari più

vicini e più accessibili, quei santi il cui culto, in pieno sviluppo, occupava allora un posto di primo piano nella vita

religiosa dei cristiani. […]

È una fede ignara di dubbi e di incertezze, che prova

soltanto disprezzo nei confronti degli infedeli – musulmani o ebrei, a priori considerati dei nemici – nonché dei

greci scismatici: così si spiega la facilità con cui i cavalieri

partecipanti alla quarta crociata si lasciarono dirottare

verso Costantinopoli invece di raggiungere l’obiettivo assegnato loro dal papa, la Terrasanta. Debolmente interiorizzata, la pietà si esprime soprattutto in segni esteriori e

in gesti rituali. […] Questo stile di vita cristiana eroica, evidentemente, trovava sostegno in alcuni aspetti della mentalità feudale: Dio non è forse il Signore che si prega a mani

giunte, nel tipico atteggiamento del vassallo che si accosta a un signore più potente per prestargli l’omaggio?

A. VAUCHEZ, I laici nel Medioevo. Pratiche ed esperienze religiose,

Il Saggiatore, Milano 1989, pp. 142-149, trad. it. F. SIRCANA

Che cosa è lo stato di «amortalità» descritto da Vauchez? Perché tale concezione non è compatibile con la concezione

cristiana, pur essendo ampiamente diffusa tra i fedeli dei secoli XII-XIII?

Per quale ragione la condizione del laico era comunque inferiore a quella del monaco o del sacerdote?

F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012

UNITÀ 1

La fede dei laici cristiani intorno

al Duecento

5

RIFERIMENTI STORIOGRAFICI

3

4

L’eresia catara e la crociata contro

gli albigesi

UNITÀ 1

Al centro delle concezioni dei catari stava il concetto secondo

cui le anime erano incarcerate nei corpi e dovevano liberarsi dalla schiavitù della materia. Assai più pericolosa per la Chiesa, però,

fu la capacità organizzativa di questi eretici, capaci di costruire

una vera società religiosa alternativa rispetto a quella cattolica.

IL MEDIOEVO EUROPEO

6

I catari annunciarono un messaggio di liberazione

della parte divina di ogni individuo dalla materia-prigione.

La sequela del Cristo – una scelta di penitenza e persino

di martirio – fu la strada per togliere i vincoli di questo

mondo (e della sua logica) all’anima dell’uomo puro. Il rigoroso ascetismo dei perfetti fu motivato dalla necessità

di mantenere incontaminato lo spirito dai piaceri della materialità e di testimoniare la via della salvezza che il Cristo

aveva inaugurato in mezzo agli uomini e per gli uomini. Il

catarismo era dunque vera conoscenza della cosmica

lotta tra Dio e Satana: la scelta doveva essere o per l’uno

o per l’altro. Ai catari non importava, dunque, del destino

del mondo corporeo, importava di mantenere la conoscenza acquisita, attraverso cui liberare le anime. Di tale

conoscenza essi dettero [diedero, n.d.r.] testimonianza fin

all’estreme conseguenze, sfidando sul piano della coerenza personale – coerenza alla vita apostolica e alla povertà evangelica – gli uomini di chiesa, monaci e chierici.

Il catarismo, strutturatosi in modo mimetico [secondo un

procedimento di imitazione, n.d.r.] rispetto all’organismo

ecclesiastico egemone, propose la sua concorrenza istituzionale: la chiesa cattolico-romana lo percepì come

pericolo da eliminare a ogni costo.

Con diversa intensità il pericolo cataro comparve in

alcune delle regioni economicamente più attive, socialmente più mobili e culturalmente più vivaci dell’Europa

occidentale del secolo XII: il Mezzogiorno e il Nord della

Francia, la Spagna orientale, l’Italia centro-settentrionale,

la Borgogna, la Fiandra, la Renania. Società in rapido

sviluppo e convulsa trasformazione sollecitarono e consentirono mille sperimentazioni in ogni campo dell’agire

umano. Le esperienze dualistiche sono, da questo

punto di vista, momenti del complessivo fervore creativo

vissuto dall’Occidente a partire dal secolo XI e protrattosi sin nel Duecento. Antichi schemi e consolidate gerarchie furono abbattuti: un becchino (Marco di Lombardia) poté diventare vescovo cataro; nobili convertitisi

allo stato perfezione si fecero tessitori; le donne parteciparono intensamente alla vita religiosa; le idee dotte

elaborate in ambienti colti furono fatte proprie dagli incolti, persino dai rustici [dai contadini, n.d.r.]. senza enfatizzare il significato sociale e culturale del catarismo,

occorre pur dire che esso, inserendosi in contesti dinamici, fornì un’alternativa a gruppi e individui già spontaneamente in ricerca di autonome identità. […]

In Linguadoca [nella Francia del Sud, ove si parlava la

lingua d’oc, n.d.r.] si crearono estese solidarietà intorno ai

buoni cristiani, tanto che le chiese catare conseguirono una

presenza potenzialmente egemonica sul piano religioso.

Questa la ragione di fondo che spinse Innocenzo III a ban-

dire la crociata contro i catari del Mezzogiorno di Francia,

detti pure albigesi dalla città di Albi (dove essi non erano più

numerosi che in altri centri urbani, ma per estensione tale

denominazione prevalse), nel 1208. […] La decisione fu

presa a seguito del fallimento di altri strumenti: le missioni

dei cistercensi in veste di legati pontifici, la deposizione e

sostituzione di numerosi prelati locali, i dibattiti dottrinali in

pubblico. Sembra che da parte degli stessi cistercensi si

premesse per una soluzione radicale e definitiva del problema albigese. Innocenzo III decise la crociata, a cui

risposero soprattutto cavalieri del Nord della Francia.

Nel Sud le operazioni militari cominciarono nel giugno-luglio 1209 e si protrassero a vari intervalli per un ventennio, sin alla pace di Parigi del 1229. Furono violenze e

stragi (come era logico aspettarsi da una guerra, per santa

che fosse), delle quali le fonti non tacciono tutta la cruenta

drammaticità. Non mancò il compiacimento per i primi risultati positivi ottenuti. Le seguenti parole scrissero i legati

pontifici Arnaldo e Milone per comunicare a Innocenzo III

l’avvenuta conquista di Béziers (e la lettera fu inserita nel registro ufficiale di cancelleria ad attestare l’importanza dell’avvenimento): «La città di Béziers fu presa e, poiché i nostri non guardarono a dignità, né a sesso, né a età, quasi

ventimila uomini morirono di spada. Fatta così una grandissima strage di uomini, la città fu saccheggiata e bruciata:

in questo modo la colpì il mirabile castigo divino».

La crociata divenne guerra di conquista dei baroni

dell’Ile-de-France, guidati da Simone di Montfort, e occasione per l’estensione del potere del re di Francia su

un’area che stava realizzando, in precedenza, una propria indipendente strutturazione politico-istituzionale.

Non furono solo i catari a subire un colpo decisivo, la

stessa civiltà occitanica vide interrotto il proprio sviluppo. Le solidarietà createsi intorno ai perfetti catari a

seguito della crociata avvennero in nome dell’appartenenza a una comune civiltà. L’eresia si era innestata nei

precoci processi di formazione di una cultura tendenzialmente nazionale, anche se non bisogna sopravvalutarne il peso. La lirica trobadorica e gli ideali cortesi, per

esempio, si svilupparono parallelamente, e indipendentemente, dagli splendidi e fantastici miti dualisti.

Le chiese catare del Sud francese furono decapitate: i

perfetti sopravvissuti trovarono rifugio nell’esilio o nella

clandestinità. Né mai più furono ripristinate condizioni politiche e culturali che potessero favorire una rinascita del catarismo in termini simili a quelli dell’ultimo quarto del XII secolo: tanto più che, terminate le fasi della crociata, non

cessò la repressione antiereticale, che assunse un volto

quotidiano con l’istituzione dell’inquisizione affidata ai frati

Predicatori. Dopo i fatti clamorosi si provvide a una costante e capillare attività di controllo gestita da specialisti,

e non solo lasciata alle cure degli ordinari diocesani [i vescovi locali, n.d.r.].

G.G. MERLO, Eretici ed eresie medievali, il Mulino,

Bologna 1989, pp. 45-48

Spiega l’espressione: «rigoroso ascetismo».

Per quale ragione il catarismo è chiamato «religione dualista»? In che misura fu religione rivoluzionaria?

F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012

Le spezie potevano essere acquistate e consumate solo dai

nobili e dai ricchi: il loro uso in cucina era un segno di prestigio e un modo di avvicinarsi al favoloso Oriente. Le spezie, infatti, non venivano utilizzate per cercare di insaporire cibi di qualità scadente o carni che, senza gli attuali sistemi di conservazione, acquistavano in fretta cattivi sapori.

L’uso abbondante delle spezie era una pratica diffusa

da tempo nella cucina europea (quella ricca, s’intende):

già nei secoli IX-X è attestato un considerevole flusso di

spezie sui mercati occidentali d’Italia e Francia, e i documenti rivelano un interesse crescente per prodotti

come lo zenzero, la cannella, la galanga, i chiodi di garofano, dei quali la cucina romana aveva fatto poco o

nessun uso, limitando la propria attenzione quasi esclusivamente al pepe. [...] Quando, alla fine dell’XI secolo, le

spedizioni e gli insediamenti dei crociati portano gli occidentali a un più ravvicinato contatto con l’Oriente, l’afflusso di spezie diventa più massiccio e trova fertile terreno di diffusione in un’Europa già orientata verso quei

profumi e quei sapori. Sarà la fortuna dei mercanti veneziani, rimasti a lungo i principali protagonisti di questo

commercio.

I libri di cucina del XIII-XIV secolo rappresentano la

prima codificazione scritta di questa come di altre scelte

gastronomiche. A che cosa possiamo imputarla? Intanto bisogna sgombrare il campo da una falsa opinione che è tuttora ampiamente accreditata, nonostante

gli studiosi più avveduti ne abbiano dimostrato la totale

inconsistenza. L’opinione, cioè, che il largo uso di spezie (anzi l’abuso, come si suol dire con sbrigativa arroganza) fosse determinato dalle necessità di coprire, mascherare, «camuffare» il gusto di vivande (soprattutto le

carni, a cui le spezie di preferenza si associavano) troppo

spesso mal conservate se non, addirittura, avariate. Ancora si sostiene che le spezie sarebbero servite a conservare la carne: ma entrambe le convinzioni sono palesemente infondate. In primo luogo, i ricchi (è di loro e

soltanto di loro che si tratta, quando parliamo di prodotti

esotici e costosissimi come le spezie) consumavano

carne freschissima: selvaggina di giornata, se possibile

(ricordiamo Carlo Magno, che ogni giorno si faceva preparare sullo spiedo un arrosto di cacciagione); o carni acquistate sul mercato, anche queste freschissime, poiché

era abitudine macellarle quotidianamente a richiesta dei

clienti: gli animali arrivavano vivi nelle botteghe. Lo stesso

valeva per il pesce, sia che lo si prendesse direttamente

nei corsi d’acqua, sia che lo si acquistasse sul mercato:

certe specie, come l’anguilla o la lampreda (non per

nulla le più ricercate), si trasportavano vive dal luogo di

cattura al luogo di vendita. Del resto i libri di cucina sono

piuttosto espliciti nel suggerire ai cuochi di aggiungere le

spezie dopo la cottura, «il più tardi possibile», come leggiamo nel trecentesco Ménagier de Paris. Cade così anche la spiegazione «conservativa»: altri erano i sistemi per

assicurare vita più lunga alle carni e ai pesci. A ciò servivano le tecniche della salagione (soprattutto), dell’essiccazione, dell’affumicatura. In ogni caso le spezie non

c’entravano, anche perché il consumo di carni salate era

tipico piuttosto dell’alimentazione «povera», ossia di un

ambito sociale che praticamente ignorava l’uso di spezie. Il ricorso a carni conservate non era certo sconosciuto ai ricchi: ma, nell’insieme, dobbiamo ammettere

che la fascia sociale dei consumatori di spezie coincide

largamente con quella dei consumatori di carne fresca (e

di migliore qualità). [...]

Difficilmente potremo comprendere questi consumi

sul piano della progettualità razionale: sono consumi

dettati dal desiderio e dall’immaginario. Il bisogno, anzitutto, di lusso e di ostentazione: il prezzo delle spezie,

inarrivabile ai più, è già un buon motivo per farne un oggetto di desiderio. [...] Strumento di ostentazione e segno di distinzione sociale, esse concentrano su di sé

anche valori di sogno – gli stessi valori di cui è carico

l’Oriente, terra misteriosa e lontana, «orizzonte onirico»

(J. Le Goff) in cui gli occidentali proiettano ogni sorta di

desideri e di utopie. Nelle raffigurazioni cartografiche del

tempo l’Oriente è contiguo al Paradiso terrestre, e si immagina che ne sia profondamente influenzato: sono i

mondi dell’abbondanza e della felicità, e soprattutto dell’eternità. Uomini più volte centenari, alberi sempreverdi e l’ineffabile fenice popolano queste terre; là nascono le spezie. Queste anzi provengono direttamente

dal Paradiso: Joinville descrive i pescatori del Nilo che

traggono le loro reti «cariche dei beni che questa terra

produce, cioè zenzero, rabarbaro, legno di sandalo e

cannella; e si dice che queste cose vengano dal Paradiso terrestre»: scosse dal vento, le preziose sostanze

cadrebbero nel fiume dagli alberi dell’Eden. Si dice:

impossibile sapere fino a che punto il nostro autore, e

i suoi lettori, prestino credibilità alla leggenda. «Comunque sia, per i contemporanei di Taillevent le spezie

avevano senza dubbio un gusto – e un profumo – di

eternità» (B. Laurioux).

M. MONTANARI, La fame e l’abbondanza.

Storia dell’alimentazione in Europa,

Laterza, Roma-Bari 1993, pp. 76-81

Per quali motivi non pare accettabile l’idea secondo cui le spezie sarebbero servite a «camuffare» i cattivi sapori

o a conservare le carni?

Che cosa intende dire M. Montanari affermando che «difficilmente potremo comprendere questi consumi

sul piano della progettualità razionale», perché «sono consumi dettati dal desiderio e dall’immaginario»?

F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012

UNITÀ 1

Le spezie nella cucina medievale

7

RIFERIMENTI STORIOGRAFICI

5

6

Guelfi e ghibellini nell’Italia

del Duecento

UNITÀ 1

In origine, le denominazioni di guelfi e ghibellini indicavano gli avversari e i sostenitori dell’imperatore. Con il passar del tempo, tuttavia, esse indicarono anche alcune delle

diverse fazioni che laceravano i comuni e le città italiane, che

pertanto cercarono spesso di rafforzare le istituzioni in

modo da riservare all’autorità pubblica l’uso della forza e della violenza legale.

IL MEDIOEVO EUROPEO

8

Le aspirazioni di re tedeschi e di pontefici romani

già erano in palese contrasto fin dall’XI secolo entro il

grande conflitto per la riforma delle istituzioni ecclesiastiche, e già allora condussero gli avventurieri normanni a fare una scelta: quella scelta che portò nel

terzo decennio del XII secolo al regno meridionale ufficialmente subordinato in forma feudale alla Chiesa di

Roma; quella scelta a cui tuttavia contrastò alla fine del

medesimo secolo la successione che, per ragioni dinastiche, toccò agli Svevi nel regno. Di qui nel XIII secolo la gigantesca lotta papale per dissociare il regno

di Sicilia dall’Impero, lotta che a volta a volta coinvolse

il regno nei due schieramenti in cui via via si divisero –

a cominciare dal quarto decennio del secolo – tutte le

forze politiche dell’Italia centro-settentrionale, le une

collegando i propri interessi, come Pars Imperii, con le

ambizioni imperiali e dinastiche degli Svevi, già designati in Germania come signori di Waibling e quindi in

Italia come i ghibellini, le altre polemicamente proclamandosi Pars Ecclesiae e poi designandosi guelfe,

per significare, con un richiamo alla lotta papale o a

vecchie inimicizie tedesche contro gli Svevi, l’avversione all’Impero e alla dinastia sveva e per fruire dell’appoggio della Chiesa romana. Il regno di Sicilia si

trovò dunque coinvolto in una grande contesa ideologica, per l’onore dell’Impero o per la libertà della

Chiesa romana, e in un viluppo di interessi, tremendamente contraddittorio e mutevole, che dal contrasto di

potenza fra i due centri supremi di orientamento «politico» della cristianità occidentale – il Sacrum Imperium

e l’Ecclesia Romana, rivestiti di autorità carismatica e

forniti di mezzi di azione assai diversi fra loro, ma

egualmente efficaci – scendeva fino alle guerriglie interne alle città comunali, fra consorterie nobiliari e fra

gruppi aspiranti al potere locale. […]

Quando nel 1250 Federico II morì e il potere imperiale fu per più anni assente dall’Italia e l’Impero divenne

poi per decenni vacante anche in Germania, i due

schieramenti d’Impero e di Chiesa, non che [invece di,

n.d.r.] spegnersi, si andarono proprio allora consolidando, perché le forze locali che vi si inserivano conferivano ad essi una vitalità ormai indipendente dal

conflitto fra i due supremi poteri. Una vitalità autonoma, […] in cui si collocarono, quasi a cercarvi una

giustificazione amplificata, dissensi di natura diversissima, di solito molto concreti e ben definiti. A Firenze

– per la quale abbiamo le attestazioni più antiche (risalgono al quarto e quinto decennio del XIII secolo) di

una divisione della nobiltà in due parti, designate come

F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012

guelfa e ghibellina nel senso di un’adesione al papato

o all’Impero – le due fazioni si organizzarono presto, a

imitazione delle singole consorterie signorili e del comune podestarile della città, con propri capitani e propri consigli, ed operarono militarmente e diplomaticamente nella città e nel suo territorio, si contesero gli

organi ufficiali del comune, esercitando su di essi, dall’esterno e dall’interno degli organi stessi, decisive

pressioni, e si contesero anche l’adesione di elementi

del popolo e l’alleanza con l’organismo stesso del popolo, quand’esso a Firenze, nel quinto decennio del secolo, si costituì unitariamente sulla base delle compagnie rionali in armi. Si noti la complicazione estrema di

una simile convivenza, nella medesima città, di un comune, di una Parte guelfa, di una Parte ghibellina e di

un popolo, tutti e quattro con propri rettori e propri

consigli e formazioni armate […].

Da tutto ciò risultava un’intensità di episodi violenti, a cui in verità il mondo italiano – con tutto l’Occidente europeo – era da secoli avvezzo. Ma quegli

episodi, per quanto simili fossero agli scontri che turbavano anche il contado, e che avevano turbato le città

medesime anche in tempi anteriori, acquistavano ora,

nelle città lombarde, umbre e toscane, un rilievo tanto

maggiore, quanto più densa vi dimorava la popolazione, e più coordinata, di torre in torre, vi si svolgeva

la guerriglia dei nobili, e più numerose vi operavano, insieme con i cavalieri, le schiere assoldate dalle consorterie nobiliari fra i contadini delle terre signorili e fra

il volgo delle città, e quanto più la cultura giuridica di

notai e di giudici e il calcolato modo di operare dei

grandi mercanti – là dove il loro stile di vita non si traducesse in meccanica imitazione della tradizione magnatizia violenta dei cavalieri – suggerivano soluzioni

più razionali e più stabili dei problemi concernenti le imposizioni pubbliche, la partecipazione al potere e la costituzione stessa del potere nella città. Avvenne cioè,

nel corso del XIII secolo ed oltre, che l’entità e la visibilità delle distruzioni crescessero proprio in quegli agglomerati urbani, in cui certi sviluppi di cultura e di costume le rendevano più intollerabili. […]

La legislazione antimagnatizia dichiarò più volte

una tale esigenza di pacificazione civile a chiarissime

note. A Firenze le prime norme in proposito, comprese

in una costituzione comune del marzo 1281, si trovano

sotto una rubrica de securitatibus prestandis a magnatibus civitatis [sulle garanzie che devono prestare i

magnati della città, n.d.r.]: ogni magnate, quando ne

sia richiesto dal podestà, dal capitano conservatore

della pace e dalla magistratura dei quattordici (rappresentante in quel momento i vari sestieri di Firenze),

dovrà prestare garanzia di non offendere e di non provocare offese. Il provvedimento, pur facendo seguito a

un periodo in cui le lotte tra guelfi e ghibellini si erano

nuovamente intrecciate con gravi tensioni sociali, non

si presenta qui come uno strumento specifico di lotta

antinobiliare, bensì come tutela della pace pubblica.

[…] In questo episodio legislativo del 1281 si coglie un

proposito di pacificazione, che oltrepassa l’idea di conciliare forze avverse e rivendica esclusivamente al comune – come ente coordinatore della vita cittadina e

non come espressione di una parte prevalente, fosse

pure una larga maggioranza di popolo – l’uso delle milizie. […] Le tensioni sociali, che avranno modo di manifestarsi negli anni e nei decenni successivi in forme

assai più vistose, coesistono con l’orientamento verso

un tipo di governo più chiaramente strutturato in senso

statale: tale quindi da rendere via via più difficile il movimento autonomo di gruppi e di ceti sul piano politico.

C. VIVANTI, La storia politica e sociale, in R. ROMANO,

C. VIVANTI (a cura di), Storia d’Italia. Dalla caduta dell’Impero

romano al secolo XVIII. I. La società medievale e le corti

del Rinascimento, Einaudi, Torino 1974,

pp. 212-215 e 224-226

UNITÀ 1

Spiega la ragione per cui l’autore, parlando del Medioevo, ha posto tra virgolette l’aggettivo «politico».

Spiega l’affermazione secondo cui papato e impero erano «rivestiti di autorità carismatica e forniti di mezzi di azione

assai diversi fra loro, ma egualmente efficaci».

In che modo il comune di Firenze cercò di limitare le lotte tra partiti?

RIFERIMENTI STORIOGRAFICI

9

F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012

7

Il triangolo Dio-uomo-natura

nel Cantico di frate sole

UNITÀ 1

Il Cantico delle creature è organizzato intorno al triangolo

Dio-uomo-natura. Il tema era stato toccato sia dalla Bibbia (nel

Libro di Daniele le creature lodano Dio) sia nella Visione di Paolo, un libro apocalittico nel quale Dio difende l’uomo dall’ostilità delle creature. Nel testo di Francesco, invece, Dio è lodato

non dalle creature, ma a causa delle creature, che si mostrano

sempre e solo benevole verso l’uomo e sono il segno del Suo

amore per l’umanità. Scritte nel contesto del XIII secolo, queste

parole sono una garbata, ma fermissima, polemica contro i catari e gli altri eretici che negavano la bontà del creato e sostenevano l’origine satanica della materia.

IL MEDIOEVO EUROPEO

10

Un apocrifo apocalittico, non a caso quello che ha goduto della maggior diffusione in epoca medievale: la Visio Sancti Pauli, opera assai studiata sotto il profilo della

storia letteraria, in ragione delle sue connessioni con

quella letteratura dell’aldilà di cui la Commedia dantesca

rappresenta l’esemplare più perspicuo. Di questa narrazione del viaggio ultraterreno compiuto dal «vas d’elezïon» (Inf. II, 28) è stato spesso sottolineato il vivo realismo descrittivo: […] un ricco repertorio di materiale sulle

pene dei dannati, le caratteristiche dell’inferno e così via.

Nella nostra ottica, invece, assume rilevanza un passaggio posto all’inizio della cosiddetta versione latina lunga,

il quale tematizza la seguente situazione: Paolo, rapito

toto corpore [anima e corpo, n.d.r.] al terzo cielo, riceve

tramite un angelo un ammonimento destinato al popolo

cristiano, comprendente una serie di accuse che il creato,

appellandosi a Dio, rivolge all’umanità. Contro l’uomo,

che «ha potere su tutto il creato, e pecca più di tutta la natura», si scagliano successivamente il sole, la luna e le

stelle, il mare, le acque, la terra: tutti vorrebbero annientare l’umanità, ma la misericordia divina si oppone ogni

volta. […] La Visio Pauli tematizza con sufficiente chiarezza un’idea dei rapporti fra Dio, l’uomo e il creato, contrastante con l’ottimismo espresso dal Cantico, che si organizza anch’esso secondo coordinate a triangolo, ma

con segni spostati (qui Dio dispone il creato amico per

l’uomo, là protegge l’uomo dal creato nemico). […]

Le considerazioni finora avanzate sul rapporto fra il

testo di Francesco e la produzione apocalittica potrebbero essere riformulate come risposte a una domanda

apparentemente paradossale, soprattutto trattandosi

di un personaggio come Francesco, la cui immagine vulgata è tutta bontà e mitezza. La domanda suona: contro chi è composto il Cantico delle creature? Il suo autore opera in una situazione ideologica altamente

dinamica, in cui diverse concezioni dell’essere cristiano

si intrecciano in modo particolarmente complesso.

Come ha di recente ricordato con l’usuale finezza Giovanni Miccoli, discutendo un episodio della Vita secunda [una biografia di san Francesco, n.d.r.] di Tommaso da Celano, la peculiare posizione dell’Assisiate –

che prende le distanze tanto da un cristianesimo conformista, quanto dalle radicalità ereticali – va letta in tale

contesto: «Non credo sia necessario insistere sul carattere profondamente alternativo di tale atteggiamento,

F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012

configurato in termini tutti positivi, senza contestazioni

o polemiche, rispetto alla concezione e alla prassi della

christianitas; un atteggiamento che, tra l’altro, si riproponeva sostanzialmente negli stessi termini anche rispetto ai movimenti e alle Chiese ereticali, in una puntuale e decisa affermazione della propria ortodossia e

della propria obbedienza romana, ma ancora una volta

senza le controversie, le accuse, gli attacchi che animavano e orientavano sempre più decisamente la lotta

antiereticale promossa da Roma».

Ma il rifiuto dell’acredine polemica non dev’essere

scambiata per accomodamento o resa nei confronti

della drammatica realtà dell’epoca: è sempre il Miccoli

a ricordarci, ad altro proposito, come Francesco fosse

sì «uomo di carità e di pace, ma non certo quell’invertebrato e rugiadoso personaggio di tante ricostruzioni

posteriori». Quella a cui ci troviamo di fronte è insomma

una posizione dialettica, le cui conseguenze sono presenti in ogni punto dell’attività del santo: dunque, anche

nel Cantico, al cui fondamentale ottimismo si intrecciano accenti che, seppure in modo implicito e pacato,

rappresentano altrettanto ferme condanne delle deviazioni dalla retta fede.

È questo il caso del tema centrale del testo, il rapporto

fra Dio, l’uomo e la natura, che Francesco risolve insistendo sulla bonitas [bontà, n.d.r.] della natura, che Dio

ha creato per l’uomo; e ciò in netto contrasto con una

possibile percezione di essa come complesso di entità

tanto ostili, secondo l’esperienza quotidiana, quanto sterminatrici, nella proiezione escatologica. Ma simile atteggiamento contrasta anche con un’altra Weltanschauung

[concezione del mondo, n.d.r.] diffusa all’epoca, incentrata sull’idea di consegnare la parte malvagia del creato

a un principio ordinatore diverso da quello divino: in altre

parole, con le eresie dualistiche e con la loro presenza a

vari livelli della società. […] Sta qui dunque un’ulteriore

motivazione ideologica dell’insistere di Francesco sulla

positività del creato, ricondotto in toto all’atto di creazione

da parte d’un unico Dio, tanto «onnipotente» quanto

«buono». Come ha ribadito un eresiologo [studioso del fenomeno delle eresie, n.d.r.] del calibro di Raoul Manselli,

«per quanto riguarda la situazione storico-religiosa, nella

quale va collocato il Cantico di Frate Sole, non vi è possibilità di equivoco: senza mai entrare esplicitamente in

polemica, esso è, però, senza dubbio anche una risposta al catarismo… L’esaltazione, la lode per Dio creatore

e per quel che egli ha creato colpisce al cuore una delle

posizioni di base del catarismo, quella per cui creatore del

mondo fisico, o, almeno, il suo ordinatore è Satana, secondo i molti e vari miti dell’eresia». […] È del tutto naturale che, là dove il creato è ritenuto opera del demonio,

non possa esservi alcuna celebrazione delle sue componenti; viceversa, elevare un inno alle creature varrà a

riaffermare l’onnipotenza di un unico Signore del cielo e

della terra, respingendo ogni tentativo di assegnare i due

regni a distinte entità sovrane.

Si osserverà, per inciso, come una simile lettura del

messaggio ideologico del Cantico interessi direttamente

anche l’annosa discussione della critica sul senso della

formula laudato si’… per che scandisce il testo, interpretata di volta in volta come espressione causale (per =

propter: Dio va lodato per aver creato il mondo), o come

espressione agenziale [come complemento di agente,

n.d.r.], sul modello, volto dall’attivo al passivo, del Libro

di Daniele (Dio va lodato da parte delle creature: ma

come rientra in questo ragionare la sorella Morte?). All’intenzione anticatara del Cantico si attaglia meglio la

prima lettura, perché il senso che ne risulta si trova ad essere più direttamente contrapponibile alle tesi ereticali,

nonché al pessimismo apocalittico di cui si è già detto.

N. PASERO, Laudes creaturarum. Il cantico di Francesco d’Assisi,

Pratiche, Parma 1992, pp. 62-69

UNITÀ 1

Quale immagine poteva offrire di sé la natura, nell’esperienza quotidiana?

Che ruolo svolge la natura all’approssimarsi della fine del mondo, nella letteratura apocalittica?

Che significato polemico assumono gli aggettivi «onnipotente» e «buono» riferiti a Dio, nel verso iniziale del Cantico

di frate sole?

RIFERIMENTI STORIOGRAFICI

11

F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012