IL PERICOLO LEGATO ALLA PRESENZA DI URETANO NEL VINO

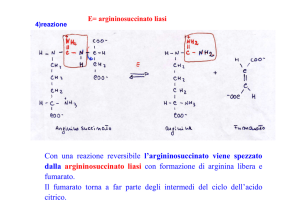

L'etil-carbammato (uretano) è un composto cancerogeno che si produce nel vino a partire principalmente dall'urea

prodotta dal lievito durante la fermentazione alcolica, tramite una reazione chimica con l'alcool favorita dalle alte

temperature. Il principale precursore quindi dell’uretano è l’urea che si forma durante la fermentazione alcolica

come metabolita dell’arginina, uno dei più abbondanti aminoacidi contenuti nel mosto ed è utilizzato dai lieviti come

nutriente. La concentrazione di urea nel vino non è una determinazione di routine nei laboratori, ma la sostanza

derivata dal metabolismo del lievito, è stata studiata in relazione alla formazione di etilcarbammato.

USA e Canada sono i due paesi che per primi hanno sollevato la questione dell'uretano nel vino: dopo parecchi studi,

le autorità hanno deciso di non fissare un limite ma di controllare il suo contenuto nei vini al consumo con

l'obiettivo di mantenerlo a livelli inferiori a 15-30 microgrammi/l secondo i casi.

Il limite massimo più restrittivo di carbammato di etile previsto dai paesi extracomunitari è 15 µg/l (ppb).

Le principali regole per prevenire la formazione di eccessive quantità di uretano nel vino sono:

1. Evitare una fertilizzazione eccessiva della vigna con azoto, controllare il livello dell'azoto nel terreno,

controllare il livello dell'azoto nella vite

2. Non usare leguminose invernali come coltura di protezione se la quantità di azoto nel suolo è già elevata

3. Tenere presente che l'assorbimento dell'azoto varia molto a seconda delle varie viti e specialmente in base ai

portainnesti

4. Controllare il livello d'azoto nel succo, non aggiungere eccessive di azoto su base continua, non aggiungere

regolarmente integrazioni di azoto, non aggiungere urea come integrazione di azoto, evitare livelli d'arginina nel

succo superiori ai 1.000 mg per litro.

5. Quando si scelgono ceppi di lieviti per vino, evitare quelli che hanno un livello elevato di escrezione d'urea

6. Usare batteri malo-lattici con caratteristiche conosciute

7. Tenere presente che l'uso di preparati ureasi non puo' eliminare completamente la formazione di uretano

8. Tenere presente che la fortificazione del mosto può aggravare il problema dell'escrezione di urea dai fermenti

9. Controllare i livelli di uretano nell'alcool per la fortificazione

10. Evitare che il vino sia esposto ad alte temperature durante la sua conservazione e il trasporto

In vigneto

1) Fertilizzazione della vigna. La fertilizzazione con azoto (N) nella vigna ha un' influenza diretta sul contenuto

d'azoto nei chicchi d'uva e nel mosto. Una fertilizzazione eccessiva nel passato con urea, ammoniaca e altri

fertilizzanti con azoto e' ritenuta una delle cause dei livelli elevati di uretano nei vini provenienti da paesi che

tradizionalmente producono vino

2) Inerbimento del sottovigneto. I viticoltori devono tenere presente che è probabile aggiungano una quantita'

significativa di azoto alle loro vigne quando sotterrano leguminose invernali utilizzate come colture di protezione

per le vigne. L' uso di queste colture di protezione puo' portare l'azoto nella vite a livelli eccessivi. Se le

leguminose sono usate come colture di protezione, e' necessario controllare l'azoto nel terreno e nella vite per

evitare livelli eccessivi di arginina nei succhi. Se è necessaria una fertilizzazione aggiuntiva con azoto, non si

devono sotterrare leguminose invernali.

3) Varietà di viti e portainnesti. Diverse varietà d'uva presentano variazioni nell'assorbimento d'azoto, con alcune

varietà che hanno generalmente valori più bassi di arginina rispetto ad altre. Un livello però basso di azoto nelle

varie viti è strettamente connesso alle caratteristiche delle proprie radici e cambia con l'utilizzo di portainnesti

differenti. Al momento della fioritura l'azoto totale nel picciolo può variare più del 40% in media, mentre l'azoto

nitrico puo' addirittura variare 10-12 volte a seconda della combinazione usata portainnesti -marza. Pertanto, i

portainnesti possono avere un’influenza notevole sui livelli d'azoto e sui processi di fertilizzazione. I consulenti

locali per i centri di produzione vinicola possono fornire informazioni sull'assorbimento dell'azoto dei vari

portainnesti.

Ultimo aggiornamento: Febbraio 2013

Accedi al sito web dedicato al FEASR: Agricoltura e Sviluppo rurale - Politica di sviluppo

In cantina

4) Nutrienti nel succo/aggiunte. Per stabilire con esattezza il valore nutritivo di uno specifico succo d'uva, può

rendersi necessario misurare il livello dei composti d'azoto effettivamente utilizzabili dai lieviti per l'attività

metabolica. I livelli d'azoto nell'uva variano molto a seconda del luogo in cui si trova il vigneto, in base al terreno,

l'irrigazione, il tipo di fertilizzazione, il tempo al momento della vendemmia, la marza e il portainnesto, e la

maturazione dell'uva. Le due fonti principali d'azoto nel mosto sono l'ammoniaca e gli amminoacidi con l'eccezione

della prolina. La prolina non può essere utilizzata come fonte d'azoto dai lieviti senza ossigeno molecolare, che non

è presente nella fermentazione anaerobica del succo d'uva. Entrambe le fonti di azoto presenti possono essere

analizzate in un laboratorio di un'azienda vinicola o in laboratori esterni. Controlli dell'ammoniaca includono test

enzimatici/fotometrici o l'uso di un elettrodo per ammoniaca. Gli amminoacidi utilizzabili dai lieviti possono essere

misurati rapidamente tramite test colorimetrico che richiede uno spettrofotometro. L'analisi con HPLC individua

tutte le fonti d'azoto simultaneamente ma richiede personale altamente specializzato e dà risultati in tempi lenti

durante la produzione del vino. E' necessario ottenere risultati analitici entro poche ore dall'inserimento dei lieviti

per potere decidere se è necessario aggiungere integrazioni nutritive a mosti carenti.

I produttori di vino devono conoscere i livelli d' azoto dei propri succhi e non devono integrarli eccessivamente con

fosfato biammonio.

5) Lieviti. I lieviti vinari differiscono nella loro capacita di catabolizzare rapidamente l'urea durante la

fermentazione. Quando un eccesso d'urea si accumula nel citoplasma della cellula, viene rilevata nel suo ambiente, il

mosto. Lieviti che producono molta urea sono quelli che hanno un'alta capacita di degradare l'arginina in urea, ma

una capacità limitata di metabolizzare l'urea. Tale limitata capacità di metabolizzare l'urea può derivare da una

bassa attività dell'amidoliasi, inibita dalla presenza di livelli elevati di ammoniaca, da carenze di fattori

concomitanti necessari all' amidoliasi o, apparentemente, da bassa attività dovuta ad arginasi iperattiva. Fattori sia

genetici che ambientali influenzano la quantità d'urea emessa dalle cellule. Si e' osservato che alcuni ceppi di

fermenti commerciali producono livelli relativamente bassi d'urea. Le ditte produttrici di lieviti per uso enologico

sono in grado di raccomandare ceppi con una quantità minima di escrezione d'urea per ogni specifico uso nella

produzione di vino; si suggerisce pertanto di consultare queste ditte al riguardo.

La fermentazione spontanea con ceppi non definiti di lieviti richiede controlli dell'arginina nei succhi, dell'urea e

dei livelli di uretano in ogni fermentazione. Non è chiaro che tipo di impatto la fermentazione naturale abbia sui

livelli di uretano, poichè non si hanno ancora studi conclusivi al riguardo. In ogni caso, ci si aspetta che ceppi di

fermento indigeni mostrino una variabilità simile nel catabolismo dell'urea, così come si è osservato nei ceppi

commerciali.

Se il succo ha un contenuto elevato d'arginina, accertarsi che vengano inoculati ceppi di lievito che producono poca

urea nella vinificazione.

6) Batteri lattici. Alcuni batteri dell'acido lattico hanno la capacita' di formare piccole quantità di citrullina, un

precursore del carbammato d'etile, dall'amminoacido arginina, e di secernere questo precursore nel vino. Aggiunte

regolari d'azoto ai succhi con livelli nutritivi sconosciuti possono aumentare la quantità di azoto disponibile per i

batteri dopo la prima fermentazione. Inoltre, anche i ceppi che non hanno la capacità di degradare l'arginina

possono produrre piccoli aumenti di carbammato d'etile, facendo così pensare che possano essere presenti altri

precursori azotati oltre a quelli derivati dall'arginina. I risultati della ricerca indicano che è necessario essere

cauti nel selezionare le colture prima di iniziare la fermentazione malolattica nel vino, poichè la formazione di

citrullina dalla degradazione dell'arginina può produrre livelli elevati di carbammato d'etile, anche a temperature

normali, quando vi è un lungo periodo di conservazione. Inoltre, si deve evitare la fermentazione malolattica

spontanea da ceppi non definiti, poichè si puo' creare la formazione di precursori del carbammato d'etile.

Se si desidera la fermentazione malolattica, i produttori di vino devono usare o un ceppo commerciale che non

produca livelli elevati di citrullina, o devono controllare il contenuto di citrullina dopo la fermentazione.

7) Utilizzo dell’ureasi. Poichè l'urea è il principale precursore dell’uretano nel vino, l'idrolisi enzimatica dell'urea in

ammoniaca e anidride carbonica sembra essere il giusto modo di eliminare formazioni da questa fonte. Preparazioni

a base di enzima ureico sono presenti sul mercato per il trattamento del vino. In ogni caso, l'attività dell'ureasi è

molto limitata in condizioni normali di vinificazione, in modo specifico per quanto riguarda il basso pH e l'etanolo.

L'ureasi è inibita specialmente da elevate concentrazioni di acido malico. Qualsiasi combinazione di questi fattori

Ultimo aggiornamento: Febbraio 2013

Accedi al sito web dedicato al FEASR: Agricoltura e Sviluppo rurale - Politica di sviluppo

puo' rendere praticamente impossibile raggiungere i bassi livelli di urea voluti in tempi brevi, anche con dosi molto

alte di enzima. Non è possibile eliminare completamente l’uretano.

Se il vino ha molta urea da residui, i produttori di vino possono utilizzare il trattamento dell'ureasi per diminuire i

livelli d'urea. E' necessario pero' valutare l'efficacia dell'aggiunta di ureasi per ogni vino per avere conferma che

l'enzima sia attivo.

8) Maturazione sulle fecce. E' prassi comune nell'industria vinicola stagionare il vino sui sedimenti dopo la prima

fermentazione, in modo tale da influenzare le proprietà organolettiche del vino. La stagionatura sui sedimenti

porta alla liberazione nel vino di composti azotati, amminoacidi e proteine: una secrezione rapida dal pool

intracellulare delle cellule dei lieviti nelle prime settimane di conservazione ed un lento aumento col passare del

tempo di conservazione, a causa dell'autolisi dei fermenti. Si è però trovato che non si verifica un aumento della

concentrazione del carbammato d'etile nei vini fatti con uva a bassa concentrazione di ammionoacidi, dopo contatto

prolungato con i sedimenti; si è anche notato che non vi sono altri precursori di carbammato d'etile emessi dai

fermenti durante un contatto prolungato con i sedimenti. Pertanto, nelle suddette condizioni, la prassi di un

contatto prolungato con i sedimenti non sembra aumentare la possibilita'di carbammato d'etile. Non vi sono dati

che documentino nella maturazione sui sedimenti l'influenza sulla concentrazione d'urea nei vini fatti con uva che

abbia concentrazioni eccessive di azoto assimilabile dai lieviti.

Analogamente, non vi sono dati riguardanti la produzione di vino frizzante e l'evoluzione dei livelli d'urea e altri

precursori dell’uretano durante l'autolisi dei fermenti, cioe' durante una stagionatura prolungata di vini in bottiglie

da stappare.

La stagionatura sui sedimenti non ha mostrato un' influenza significativa sui livelli di carbammato d'etile, ma non

sono state ancora effettuate analisi conclusive al riguardo.

9) Distillazione/alcolizzazione. L’uretano può formarsi dopo la distillazione tramite la reazione di un precursore

volatile, l'isocianato, con l'etanolo, sia a temperatura ambiente che elevata.

I produttori di distillati di vini devono tenere presente altri precursori del carbammato d'etile, i cianuri. La frutta

con noccioli, specialmente ciliegie, albicocche o prugne contiene cianuri combinati con zuccheri nei noccioli che

possono essere emessi durante la fermentazione. E' essenziale togliere i noccioli prima della fermentazione ed e'

altrettanto importante procedere ad una seconda distillazione per evitare concentrazioni elevate di precursori di

uretano volatile in questi tipi di liquori.

I produttori di vini alcolizzati devono tenere presente quanto detto sopra come produttori di vini da tavola, perchè

la fortificazione può aggravare di per sè il problema della secrezione d'urea da parte dei fermenti. L'urea si forma

spesso durante le fasi iniziali o centrali della fermentazione con successiva generazione di lieviti che l'utilizzano

nelle fasi finali del processo. La secrezione massima avviene frequentemente, con qualche eccezione, tra i 12 e 16

Brix. Interrompere la fermentazione a questo punto porta a concentrazioni elevate di urea nei vini fortificati. Si

raccomanda di eseguire una fortificazione di prova nel laboratorio dell'azienda vinicola e di analizzare sia il vino in

fermentazione che il vino da dessert che ne deriva per stabilire il contenuto d'urea.

Inoltre, l'alcool dell'uva usato per alcolizzare può agire come fonti primarie delle tracce di uretano nei vini

alcolizzati e devono essere controllati per verificare la possibilità o la presenza di ureatano.

Poichè gli isocianati si formano dalla disgregazione dell'urea, vale la stessa raccomandazione fatta per il vino da

tavola. Per ora non è possibile dare raccomandazioni sul frazionamento dei distillati, a causa della mancanza di dati

sul comportamento della distillazione dei precursori volatili dell’uretano.

10) Spedizione e conservazione. La reazione chimica tra l'urea e l'etanolo aumenta esponenzialmente con

l'aumentare della temperatura. E' pertanto indispensabile che un vino contenente livelli elevati di urea non sia

esposto ad alte temperature (al di sopra dei 38°C) quando viene spedito o conservato.

Poichè il vino esposto per molto tempo ad alte temperature rovina anche il suo aspetto e le sue qualità, i produttori

di vino dovrebbero educare e incoraggiare lo spedizioniere, il distributore, il grossista e i dettaglianti, a ridurre al

minimo l'esposizione alle alte temperature tramite utilizzo di appositi contenitori isolanti, una programmazione

oculata delle spedizioni e centri d'immagazzinaggio adatti.

Ultimo aggiornamento: Febbraio 2013

Accedi al sito web dedicato al FEASR: Agricoltura e Sviluppo rurale - Politica di sviluppo