PERCORSI DIDATTICI

Giuseppe Verdi

A duecento anni dalla nascita

Lorenzo Bianconi

NELL’IMMAGINARIO POPOLARE GIUSEPPE VERDI (1813-1901) È IL MUSICISTA “NAZIONALE”

PER ANTONOMASIA: PIAZZE, STRADE, TEATRI, SCUOLE DI MUSICA A LUI INTITOLATE LO DIMOSTRANO.

LA SUA ARTE TOCCÒ CORDE PROFONDE DELL’ANIMO COLLETTIVO;

NELL’ODE IN MORTE DI GIUSEPPE VERDI GABRIELE D’ANNUNZIO SEPPE DIRLO CON RARA CONCISIONE:

«DIEDE UNA VOCE ALLE SPERANZE E AI LUTTI. PIANSE ED AMÒ PER TUTTI».

L

a lunga parabola creativa di Verdi

si colloca in una fase cruciale

della storia nazionale: nato nel

Ducato di Parma agli sgoccioli dell’età

napoleonica, si formò, debuttò, incontrò

i primi successi a Milano e a Venezia sotto il governo austriaco; da artista aderì

idealmente ai moti del ’48; intorno al

1859 il suo nome divenne addirittura

uno slogan politico («Viva Vittorio

Emanuele Re D’Italia»); nel 1861 fu eletto al Parlamento del Regno, nel 1874 nominato senatore. Oltralpe, oltremanica,

oltreoceano il nome di Verdi, nella seconda metà dell’Ottocento, fu sinonimo

di musica italiana, di volta in volta in

senso elogiativo o limitativo.

In realtà la qualifica di musicista a Verdi

stava stretta. «No, no, lasci andare il gran

musicista, io sono un uomo di teatro!»,

avrebbe pubblicamente protestato nel

1893. Il grosso della sua produzione consiste nei 27 melodrammi composti tra

il 1839 e il 1893. Come operista – ossia

come compositore dedito a una forma

di produzione multiforme, cooperativa

e dispendiosa – Verdi si trovò a lavorare

entro i vincoli obbliganti di un sistema

produttivo ben rodato: un sistema teatrale che sull’arco di mezzo secolo subì

notevoli sviluppi e al tempo stesso manifestò una ragguardevole tenacia.

Nuova Secondaria - n. 2 2013 - Anno XXXI

Giuseppe Verdi, incisione di E. Mancastroppa dalla fotografia di A. Ferrario

nel numero speciale de «L’Illustrazione italiana» dedicato a Falstaff (1893).

53

PERCORSI DIDATTICI

I ritmi di produzione

Uno sviluppo significativo nel sistema

teatrale riguardò i ritmi di produzione:

negli anni ’40 Verdi scrive mediamente

due opere all’anno, negli anni ’50 una

ogni due anni (ma Il trovatore e La traviata, due capolavori assoluti, furono varati a un mese e mezzo di distanza, in

due città lontane come Roma e Venezia),

da vecchio una a decennio: è evidente

che l’impegno creativo profuso nel progettare, stendere, realizzare il singolo melodramma muta radicalmente. Nel 1858

Verdi – ormai all’acme della fama nazionale e mondiale, proprietario terriero padrone della propria vita – dichiara: «Da

Nabucco in poi non ho avuto, si può

dire, un’ora di quiete. Sedici anni di galera!!».

Ma fin dai primi anni Verdi, artista dotato di una smagliante chiarezza ideativa

e uomo dal temperamento imperioso,

aveva preteso da impresari, librettisti,

editori il rispetto rigoroso delle proprie

intenzioni. Così facendo aveva dato un

impulso notevole all’ammodernamento

del sistema teatrale italiano, accentrando

sul compositore una responsabilità ben

maggiore che per il passato.

Il sistema delle voci: il triangolo

soprano-tenore-basso

Una costante tenace del sistema operistico italiano consiste nella preponderanza del canto. Per dirla con una formula

coniata dal critico Fedele d’Amico, «il

personaggio, nell’opera lirica, è la sua

voce»: non si dà drammaturgia se non

attraverso il risalto dato al cantante, o per

meglio dire ai cantanti, alla costellazione

dei personaggi che s’incarna nella costellazione delle loro voci. Nel melodramma

romantico italiano questa costellazione

– la metafora astronomica rende bene

l’idea d’un insieme di corpi assoggettati

a una forza di gravitazione che li tiene

in continuo movimento – è codificata,

standardizzata. Nella battuta di un

54

critico fiorentino del 1852, nelle opere

italiane inesorabilmente «il tenore ama

un soprano, di cui il baritono è geloso».

Questo triangolo – su di esso si fondano

tutte le opere serie di Verdi, dall’Oberto

conte di San Bonifacio (1839) all’Otello

(1887) – preesiste a Verdi e sopravvive

a Verdi. Lo slancio del tenore, una voce

giovane innaturalmente spinta verso

l’acuto, è idealmente proteso ad abbracciare il registro femminile del soprano,

mentre il timbro più scuro e pieno del

baritono – la voce dell’uomo adulto, coi

piedi per terra, di volta in volta pugnace

o disincantato – è fatalmente eccentrico

rispetto agli altri due vertici del triangolo

canoro. A margine stanno i personaggi

complementari, le voci di contorno:

quasi sempre un basso (di solito una figura vetusta, vuoi severa e benigna,

vuoi minacciosa e feroce), spesso una seconda donna. A ciascun cantante, alle

prime parti come alle seconde, spetta un

certo numero di pezzi – arie e romanze

assolo, duetti, terzetti, ecc. – secondo una

gerarchia che corrisponde al peso e al

ruolo del personaggio nell’intreccio.

Altri triangoli

In Verdi la triade soprano-tenorebaritono, che per Bellini e Donizetti è essenzialmente un triangolo erotico, subisce volentieri una torsione generazionale. Non mancano i baritoni giovani e

focosi, rivali del tenore per la conquista

del soprano: il Conte di Luna è un

ventenne, a mala pena più adulto di

Manrico, l’eroe del Trovatore (1853). Ma

spesso la gelosia del baritono promana

da un padre nobile, come Germont

che nella Traviata (1853) si oppone al sodalizio del figlio Alfredo con la prostituta

Violetta. Addirittura – novità sensazionale – il baritono può ergersi a protagonista, a vettore del conflitto drammatico:

è il caso del protagonista di Rigoletto

(1851), personaggio turpe nell’aspetto

e nel ruolo (gobbo, buffone di corte) ma

genitore tenerissimo, infine vittima della

vendetta ch’egli trama contro il seduttore

della figlia; è il caso del protagonista di

Simon Boccanegra (1857), il corsaro

eletto doge di Genova che all’apogeo della gloria riabbraccia la figlia rapitagli ventiquattr’anni prima, nel giorno stesso in

cui muore avvelenato da colui che l’aveva

spinto al trono.

Sul triangolo amoroso si innestano talvolta triangoli supplementari, che arricchiscono la costellazione dei personaggi

e delle voci e complicano l’intreccio. Il

trovatore ha due primedonne di pari

peso: a Leonora (soprano) desiderata da

Manrico (tenore) e da Luna (baritono)

si contrappone Azucena (mezzosoprano), madre dello stesso tenore perseguitata dallo stesso baritono.

In Aida (1871) il soprano (Aida) e il tenore (Radamès) sono sotto il tiro di ben

tre antagonisti: il baritono (Amonasro,

genitore di Aida) è rivale del tenore in

guerra, il mezzosoprano (la principessa

Amneris) è rivale del soprano in amore,

il basso (il gran sacerdote Ramfis) è rivale

del tenore in politica. Ma per quante

complicazioni subisca lo schema di base,

permane inalterata la legge che assegna

ruoli drammatici prestabiliti ai diversi registri vocali e distribuisce i pezzi musicali

in base ai rapporti di attrazione e repulsione tra i personaggi.

Convenzione e invenzione

Già questi dati ci dicono che la posizione

di Verdi nella storia dell’opera in musica

non si comprende se non entro la dialettica convenzione/invenzione. Le convenzioni invalse nel sistema teatrale garantiscono l’efficacia e la rapidità della produzione, assicurando nondimeno un

sufficiente tasso di libertà inventiva (e di

rischio artistico). Il concetto di convenzione, inviso a un’estetica fondata sull’originalità e l’individualità dell’opera

d’arte, va inteso qui in un’accezione

neutra, denotativa: il termine, di origine

Nuova Secondaria - n. 2 2013 - Anno XXXI

legale, designa un accordo stipulato tra

due contraenti. In teatro, la convenzione

è il tacito patto stabilito tra il palcoscenico e la sala, tra gli autori ed esecutori

e gli spettatori. Senza convenzioni condivise dai produttori e dai destinatari,

semplicemente non si dà comunicazione.

Lo spettatore, che nell’Ottocento va a

teatro tutte le sere che c’è spettacolo, porta con sé, magari senza rendersene pienamente conto, aspettative cementate

dalla consuetudine, dalla ricorrenza di

certi moduli musicali, di certi schemi

formali, di certe situazioni drammatiche

più o meno ripetitive. Soddisfare queste

aspettative inconsapevoli, ma anche

giocarci a rimpiattino depistando a

bella posta l’ascoltatore per sorprenderlo

e colpirlo, è il compito del musicista teatrale: l’aspettativa fuorviata non nega la

norma, la presuppone nel momento

stesso in cui ne deroga.

Perché scocchi la scintilla dell’invenzione

artistica – anche la più incendiaria – non

è detto che si debbano trasgredire o sovvertire le convenzioni: essa si può accendere anche entro la griglia di aspettative

consuetudinarie. La ribellione contro le

regole tramandate, «la completa obliterazione della “formula”», è lo stendardo

sventolato dagli Scapigliati capitanati dal

giovane Arrigo Boito (1842-1918). Verdi

è invece un genio eminentemente pragmatico, unisce il vigore dell’ideazione

teatrale al saldo possesso delle regole del

mestiere: usa le convenzioni disponibili,

le osserva o le manipola o le scavalca secondo quanto gli detta la situazione scenica, l’idea o (come diceva lui) la «tinta»

del dramma.

I numeri chiusi

Tra le convenzioni che Verdi eredita dal

sistema operistico italiano e sostanzialmente mantiene fino alla fine ve n’è una

che tra il 1839 e il 1893 mutò profonda-

Nuova Secondaria - n. 2 2013 - Anno XXXI

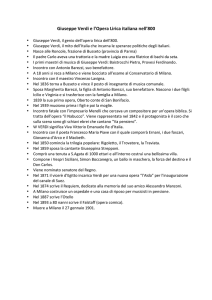

G. Verdi, Otello, indice nello spartito

Ricordi n. 51023 (Milano, 1887).

mente: la costruzione a numeri chiusi.

L’opera italiana risulta dalla concatenazione di una serie di pezzi staccati,

dotati ciascuno di un inizio, uno svolgimento, una fine. Alla fine di ciascun pezzo il pubblico, se ha gradito, applaude.

Letteralmente, gli autografi di Verdi

constano di fascicoli numerati (p.es.

nel Trovatore sono 14); e gli editori

musicali pubblicavano e smerciavano gli

spartiti in tanti pezzi staccati, acquistabili

anche singolarmente.

Orbene, questa che fino agli anni ’60 è

un’ovvietà, un dato scontato e pacifico

della forma opera (e non soltanto in Italia), con l’avvento di Richard Wagner –

a metà secolo in Germania, dal 1871 in

Italia – viene contestata in radice: il

dramma musicale durchkomponiert (a

tessuto continuo), basato sull’idea che un

conflitto drammatico credibile esiga

un discorso unitario, una «melodia infinita» insofferente di schemi formali

prestabiliti, entra in attrito con le convenzioni vigenti nell’opera italiana.

Anche Verdi asseconda a modo suo

55

PERCORSI DIDATTICI

questa evoluzione, si mette al passo:

nell’atto III di Aida, per dire – un capolavoro di suspense teatrale –, non c’è spazio per gli applausi a scena aperta. Ma

il contrasto tra le due concezioni è in

buona parte fittizio. Da un lato, gli stessi

drammi musicali di Wagner sono di fatto articolati in scene e quadri ben riconoscibili, per quanto collegati nel tessuto

orchestrale. Dall’altro lato, sotto l’apparenza di un flusso continuo anche

un’opera modernissima come Otello

(1887), cui molti critici rinfacciarono un

eccesso di wagnerismo, presenta una trasparente articolazione in pezzi chiusi, dichiarata fin nell’indice dello spartito (cfr.

fig. a p. 55). La distribuzione di questi

pezzi chiusi virtuali tra i personaggi conferma la logica di fondo del sistema: il

rovinoso conflitto che irretisce l’eroe iracondo (il tenore Otello), la candida vittima (il soprano Desdemona), il sobillatore invidioso (il baritono Jago) si manifesta in una sequenza di folgoranti,

icastici quadri canori a solo, a due, a tre.

La «solita forma»

Anche l’organizzazione interna dei numeri chiusi ha le sue regole e convenzioni. Il critico musicale Abramo Basevi,

nella primissima monografia su Verdi

(1859), ha descritto en passant, dandola

per cosa ovvia e risaputa, «la solita

forma de’ duetti»: di norma, dice, dopo

una scena in recitativo abbiamo «un

tempo d’attacco, l’adagio, il tempo di

mezzo, e la cabaletta». Il tempo d’attacco

è un dialogo, via via più eccitato, tra i

due personaggi che si attraggono o si respingono. Nell’adagio i due rimuginano

tra sé, sfogano sentimenti vuoi concordi

vuoi discordi. Il tempo di mezzo arreca

qualche incidente nell’azione, l’arrivo di

una notizia dirompente, il suono d’una

campana o d’una fanfara o d’un coro

che da fuori scena annuncia un evento

incombente.

Al che i due personaggi in scena inne-

56

scano un movimento agitato e impetuoso, la cabaletta (l’etimo della parola è incerto). Ciascuno dei quattro tempi contiene almeno una grande, distesa melodia (di sedici o più battute): sono,

queste melodie che s’imprimono nella

memoria dell’ascoltatore, la stoffa più

pregiata del dramma cantato, i motivi

che poi si canticchiano per strada riandando con la mente alle situazioni

drammatiche che le hanno suscitate.

Ora, è improbabile che ogni melomane

sapesse descrivere per filo e per segno la

«solita forma de’ duetti», coi quattro tempi elencati da Basevi; o la forma delle arie

(dove di solito manca il tempo d’attacco),

delle romanze (dove manca la cabaletta),

dei finali d’atto (dove al posto dell’adagio

scatta il largo concertato, l’attimo di sbigottimento generale causato da un colpo

di scena). Ma ogni habitué del teatro

d’opera sente e segue con precisione il

decorso della forma, sa con esattezza

quando trattenere il fiato, quando abbandonarsi al piacere dell’ascolto e quando,

al termine della frenetica cabaletta, mentre rullano i timpani e rumoreggia il tutti

orchestrale, sfogare nell’applauso la tensione accumulata.

Verdi, ma prima di lui già Bellini e Donizetti, non è certo lo schiavo di questa

«solita forma»: d’intesa col librettista, che

nel dialogo gli predispone il tracciato

della musica, il compositore si vale di

questa forma standard per suscitare

«effetti» esaltanti, sorprendenti, frappanti. È libero di ricombinarne i tempi, di

ometterne qualcuno, di dilatarli, di

comprimerli: sarà la situazione drammatica, la ricerca di un «effetto» particolare,

a dettarglielo; ma ogniqualvolta l’osservanza dello schema risponde alla legge

dell’«effetto» teatrale, non ha motivo di

derogarne.

Un solo esempio. Nell’atto III di Aida il

feroce Amonasro (baritono) e l’accorata

protagonista intonano un vasto tempo

d’attacco e uno struggente adagio; il

duetto s’interrompe però al sopraggiungere di Radamès, il tenore, mentre

Amonasro «si nasconde fra i palmizi» a

origliare il dialogo dei due innamorati.

Il tenore, ignaro della presenza del suo

nemico, avvia da capo un duetto in

piena regola col soprano. Aida, col cuore

in tumulto, non può che stare al gioco:

il dialogo scorre tutti e quattro i tempi

regolamentari, culminando in un’estatica

cabaletta. Ora, l’impeto delle cabalette era

venuto in uggia ai critici, che le consideravano di cattivo gusto. Scrive Verdi al

suo librettista, Antonio Ghislanzoni:

«Io sono sempre d’opinione che le cabalette bisogna farle quando la situazione

lo domanda». E qui, appunto, la situazione lo domandava.

Lorenzo Bianconi

Università di Bologna

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI ESSENZIALI

A. Basevi, Studio sulle opere di Giuseppe Verdi (1859), a cura di U. Piovano, Rugginenti, Milano 2001.

J. Budden, Le opere di Giuseppe Verdi, 3 voll., EDT, Torino 1985-1988.

F. Della Seta, voce Giuseppe Verdi, in Dizionario enciclopedico universale della musica

e dei musicisti. Le biografie, a cura di A. Basso, UTET, Torino 1988.

G. de Van, Verdi: un teatro in musica, La Nuova Italia, Scandicci 1994.

J. Rosselli, The Life of Verdi, Cambridge University Press, Cambridge 2000.

F. d’Amico, Forma divina. Saggi sull’opera lirica e sul balletto, a cura di N. Badolato e L.

Bianconi, Olschki, Firenze 2012.

R. Mellace, «Con moltissima passione»: ritratto di Verdi, Carocci, Roma 2013.

Nuova Secondaria - n. 2 2013 - Anno XXXI