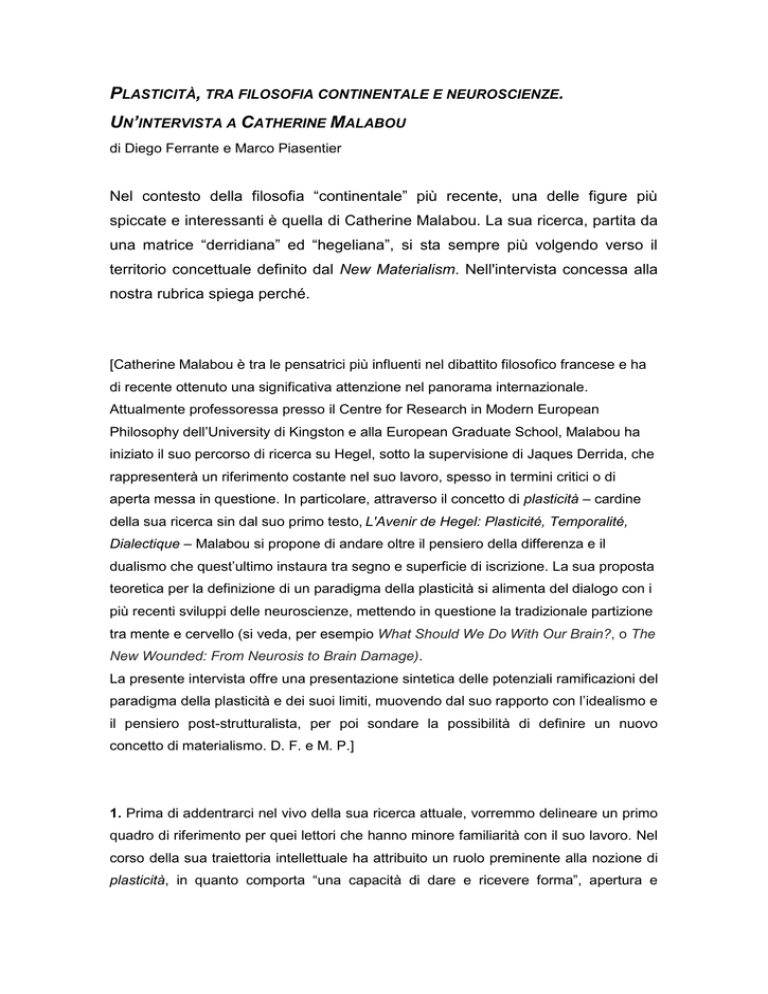

PLASTICITÀ, TRA FILOSOFIA CONTINENTALE E NEUROSCIENZE.

UN’INTERVISTA A CATHERINE MALABOU

di Diego Ferrante e Marco Piasentier

Nel contesto della filosofia “continentale” più recente, una delle figure più

spiccate e interessanti è quella di Catherine Malabou. La sua ricerca, partita da

una matrice “derridiana” ed “hegeliana”, si sta sempre più volgendo verso il

territorio concettuale definito dal New Materialism. Nell'intervista concessa alla

nostra rubrica spiega perché.

[Catherine Malabou è tra le pensatrici più influenti nel dibattito filosofico francese e ha

di recente ottenuto una significativa attenzione nel panorama internazionale.

Attualmente professoressa presso il Centre for Research in Modern European

Philosophy dell’University di Kingston e alla European Graduate School, Malabou ha

iniziato il suo percorso di ricerca su Hegel, sotto la supervisione di Jaques Derrida, che

rappresenterà un riferimento costante nel suo lavoro, spesso in termini critici o di

aperta messa in questione. In particolare, attraverso il concetto di plasticità – cardine

della sua ricerca sin dal suo primo testo, L'Avenir de Hegel: Plasticité, Temporalité,

Dialectique – Malabou si propone di andare oltre il pensiero della differenza e il

dualismo che quest’ultimo instaura tra segno e superficie di iscrizione. La sua proposta

teoretica per la definizione di un paradigma della plasticità si alimenta del dialogo con i

più recenti sviluppi delle neuroscienze, mettendo in questione la tradizionale partizione

tra mente e cervello (si veda, per esempio What Should We Do With Our Brain?, o The

New Wounded: From Neurosis to Brain Damage).

La presente intervista offre una presentazione sintetica delle potenziali ramificazioni del

paradigma della plasticità e dei suoi limiti, muovendo dal suo rapporto con l’idealismo e

il pensiero post-strutturalista, per poi sondare la possibilità di definire un nuovo

concetto di materialismo. D. F. e M. P.]

1. Prima di addentrarci nel vivo della sua ricerca attuale, vorremmo delineare un primo

quadro di riferimento per quei lettori che hanno minore familiarità con il suo lavoro. Nel

corso della sua traiettoria intellettuale ha attribuito un ruolo preminente alla nozione di

plasticità, in quanto comporta “una capacità di dare e ricevere forma”, apertura e

resistenza. Si potrebbe sostenere che questo tema rappresenti il filo d’Arianna della

sua intera produzione, collegando tra loro L'Avenir de Hegel: Plasticité, Temporalité,

Dialectique con gli scritti successivi. Se Hegel introduce nella prefazione della

Fenomenologia dello Spirito la nozione o l’immagine di soggetto plastico, lei ha

sviluppato e arricchito quell’analisi passando per il post-strutturalismo francese, sino a

declinarla nell’ambito delle neuroscienze contemporanee. In che misura l’idea di

plasticità proposta da Hegel può essere ancora considerata attuale? Come si è

trasformata la sua concettualizzazione della nozione di plasticità nel corso degli anni?

Sarebbe legittimo affermare che Derrida e Heidegger rappresentano alcuni tra gli

interlocutori cardine di questa riflessione?

CM. La nozione di plasticità può apparire di primo acchito un termine marginale nella

filosofia hegeliana, compare poche volte nell’intero sistema e non ha la centralità di altri

termini quali sistema, sostanza, soggetto, o concetto. Allo stesso tempo, ciò che Hegel

chiama attualità, (Wirklichkeit), ovvero la totalità del reale, è interamente plastica.

Segue un doppio movimento di sviluppo. Da un lato, è fatta di rotture, costanti

esplosioni del passato, rielaborazioni immediate – nella prefazione alla Fenomenologia

dello spirito, Hegel lo paragona a una bomba, una violenza estranea. Dall’altro lato, il

reale riconfigura costantemente se stesso secondo una logica di continuità, rimodella

lo stato preesistente delle cose: si tratta di una rielaborazione che non comporta

rottura, ma articola il reale in maniera differente. La simultaneità di rottura e continuità,

decostruzione e ricostruzione definisce precisamente cos’è la plasticità. Se il termine

plasticità fosse stato centrale, se avesse avuto lo statuto di concetto chiave, avrebbe

perso la sua stessa plasticità. Proprio come il dinamismo del reale, la plasticità deve

svolgere la sua parte in modo quasi invisibile, anche se con efficacia.

E’ stato per me molto importante insistere sul ruolo giocato dalla plasticità in Hegel per

contraddire quella visione diffusa della sua filosofia come una grande macchina

assimilatrice, una macchina omicida del tempo, che conduce a uno stato di completa

immobilità e staticità. Una macchina omicida anche della differenza, perché

apparentemente pronta a divorare tutte le individualità e singolarità. Desideravo,

innanzitutto, contestare la lettura di Hegel proposta da Heidegger in Essere e Tempo,

secondo la quale Hegel non avrebbe fatto altro che parafrasare la “volgare”

interpretazione del tempo come pura successione di “ora”, privi di qualsiasi

orientamento esistenziale o storico verso il futuro. Intendevo anche mettere in

discussione la visione di Hegel proposta da Derrida in Glas, per cui l’Assoluto è messo

in questione da ciò che non può contenere, qualcosa che Derrida qualifica come il

resto, ciò che resta, e che non può essere dialettizzato: il singolare, o il frammento, o la

traccia.

E’ stato per me fondamentale dimostrare che la plasticità fosse in grado di rendere

conto del concetto hegeliano di futuro, della vivacità tanto della storia che della poststoria. Ho voluto mettere in tensione la plasticità in Hegel con la differenza, la

differenza ontologica in Heidegger, e la différance di Derrida. Penso che la differenza

abbia smesso di essere un concetto produttivo e sia necessario rielaborare, con Hegel,

un approccio al tempo basato su di un nuovo materialismo.

2. La categoria di differenza rappresenta il fulcro di alcuni tra i più importanti approcci

teoretici che oggi caratterizzano l’ampio spettro delle scienze umane e sociali. In un

suo articolo molto conosciuto, “History against Historicism”, Žižek ha sostenuto che la

nozione di differenza ha finito con l’equiparare autori che non condividono lo stesso

terreno epistemologico. Derrida, o quanto meno una sua certa interpretazione, ha fatto

da polo catalizzatore per quest’opera di assimilazione. Il suo lavoro tenta di enucleare

un modello alternativo, dato che la nozione di plasticità sembra non essere riducibile

ad una differenza a priori, ma descrive un processo di metamorfosi. Perché ritiene

necessario superare la nozione di differenza? Muovendo più nello specifico, quale

considera essere l’eredità del pensiero di Derrida? Quali sono i limiti della

decostruzione in termini teoretici e metodologici? E se c’è un’eredità della

decostruzione, essa riguarda la messa in opera di certe pratiche sociali?

CM. È vero che la plasticità ha fatto da filo conduttore in molti dei miei libri, non solo in

Il futuro di Hegel, ma anche in Cosa dovremmo fare con i nostri cervelli? o Plasticity at

the Dusk of Writing. Questi libri annunciano e analizzano la fine del paradigma

dell’iscrizione. La différance, in Derrida, è sinonimo di scrittura in senso ampio, come

dinamismo della traccia, o come ciò emerge e al tempo stesso cancella se stesso.

Anche senza accettare la riduzione della traccia alla sua comprensione usuale di

iscrizione effettiva, concreta, (ciò che Derrida indica come scrittura in senso “stretto”),

risulta sempre essere inevitabilmente la forma di un segno su un supporto. Scrivere è

un’apertura, e iscrivere alcunché su una pagina bianca assomiglia alla rottura di una

strada (una metafora che Derrida stesso sviluppa in Della grammatologia). La scrittura

è ciò che determina una differenza in uno spazio bianco, una sorta d’interruzione nella

sua verginità. Più in generale, possiamo quindi pensare la différance come l’apertura di

ogni presenza. La manifestazione è possibile solo al prezzo di infrangere l’interezza

della sua identità.

Penso che il paradigma della scrittura come inaugurazione ontologica, che è stato così

potente, e ha prodotto così tante interpretazioni e concetti, risulti ormai obsoleto. Al

termine della sua lezione “La différance”, pubblicata in Margini della filosofia, Derrida

stesso annuncia che la differenza, in quanto scrittura e traccia, un giorno dovrà essere

sostituita. Noi siamo testimoni di questo processo di sostituzione. Il modello e lo

schema delle configurazioni plastiche, che cambiano e si trasformano senza produrre

alcuna traccia o scarto – penso alle trasformazioni fluide e senza soluzione di

continuità dei morphing musicali o fotografici – si sta affermando in ogni campo

sostituendosi al modello dell’iscrizione. Anche i nostri cervelli stanno lentamente

dimenticando quell’epoca…

3. Negli ultimi anni, il suo lavoro si è caratterizzato per un ricorso sempre più frequente

alle scienze naturali. La teoria critica e, più in generale la filosofia continentale, ha

sistematicamente evitato il confronto con le scienze “dure”, al fine di fuggire un

presunto rischio di essenzialismo che sarebbe intrinseco a tali discipline. Questa scelta

ha, forse, contribuito a rafforzare una forma di essenzialismo ancora più pericoloso di

quello che si intendeva neutralizzare. Cosa ritiene possa offrire un dialogo tra scienze

naturali – in particolar modo biologia e neuroscienze – e filosofia continentale?

CM. È vero che la filosofia continentale, nel corso del XX secolo, ha completamente

voltato le spalle alle scienze dure, soprattutto a partire dalla sfortunata e tristemente

famosa presa di posizione di Heidegger, secondo cui "Wissenschaft denkt nicht", “La

scienza non pensa”. Con queste parole, il filosofo tedesco intendeva affermare

l’incapacità delle scienze di avere accesso al loro fondamento, in quanto è sempre

ontologico, mentre le scienze operano esclusivamente sul livello ontico. Ciò conduce le

scienze a irrigidire, essenzializzare e normalizzare il “reale”. La critica alla tecnoscienza in generale, alla cibernetica, e, in seguito, la critica alla biopolitica proposta da

autori quali Foucault e, di recente, Agamben ed Esposito è una conseguenza di tale

visione. Risulta chiaramente impossibile per la teoria critica, qualsiasi cosa si indichi

con questa espressione, non problematizzare il potenziale di normalizzazione, calcolo,

profitto, distruzione ecologica della tecno-scienza. (Dissociare la scienza dalla

tecnologia, in questo Heidegger aveva perfettamente ragione, è ovviamente

impossibile).

Nonostante ciò, un atteggiamento intransigente verso le scienze, in ultima istanza, può

solo produrre una relazione poetico-messianica con il futuro, svuotata di oggettività e

cieca verso le risorse straordinarie messe a disposizione da certe scoperte recenti,

quali la biologia molecolare e la neurobiologia. Penso alle cellule staminali, alla

clonazione terapeutica, e al passaggio fondamentale dal paradigma genetico a quello

epigenetico. È tempo di sostenere, per esempio, che vi può essere una resistenza

biologica al paradigma biopolitico, che la biologia non è finalizzata unicamente alla

manipolazione e alla strumentalizzazione degli esseri viventi, ma mette anche a

disposizione risorse genuine di emancipazione e progresso. Un aspetto essenziale

della lotta politica di oggi dovrebbe essere la democratizzazione dei nuovi medicali, la

creazione di banche di conservazione delle cellule staminali, la diffusione e l’accesso

alle informazioni sugli sviluppi in campo medico, la riduzione dei costi per le spese

sanitarie e cosi via.

È tempo di abbandonare anche un secondo interesse altrettanto finto verso le scienze,

che si riduce a un’ennesima forma di metafisica. Alcuni filosofi come Badiou elogiano

la matematica e disprezzano la biologia. Questo atteggiamento è tanto ridicolo quanto

quello prima preso in esame. La filosofia del XX secolo ha decostruito, o cercato di

decostruire, l’episteme, il cuore assiomatico delle scienze, oppure ha privilegiato una

scienza a discapito delle altre. Per Michel Serres è, ad esempio, la fisica ad avere tale

privilegio. Due atteggiamenti apparentemente antitetici che rivelano uno stesso

problema: una sorta di ontologizzazione di qualcosa, il sapere scientifico, che resiste

profondamente a questo processo.

4. Nel celebre dibattito tra Chomsky e Foucault sulla natura umana è possibile

individuare due posizioni contrapposte. Potremmo riassumere la tesi di Chomsky

sostenendo che la sola politica disponibile è quella in grado di dar voce all’essenza

ultima della natura umana. Secondo Foucault, d’altra parte, Chomsky, nell’articolare la

relazione tra politica e natura umana, non tiene in debito conto un’assunzione base

della teoria critica, che gioca un ruolo cruciale nell’opera di Foucault stesso: definire

una concezione apparentemente neutrale di natura umana come punto di partenza per

la definizione di una politica è una mossa estremamente problematica, in quanto cela

sotto un manto apparentemente universale e oggettivo una decisione politica

fortemente normativa. Qual è la sua posizione riguardo alla critica di Foucault a

Chomsky? Pensa sia possibile definire una terza posizione sulla questione?

CM. Su questo punto mi sento molto più vicina a Foucault. L’idea di natura umana –

sia paradossale o meno – è sempre un concetto problematico per un filosofo. La sua

definizione non potrà mai essere data per scontata. Il concetto di umano ha una lunga

tradizione. Foucault stesso lo sottolinea molto bene in L’Ordine del discorso, per

esempio, con l’immagine suggestiva dell’uomo come un’impronta sulla sabbia che

presto scomparirà, ma anche in un testo come Cos’è l’Illuminismo?, in cui afferma che

il kantismo non può essere inteso alla stregua di un umanismo. Come emerge dalla

vostra stessa domanda, l’umanismo inevitabilmente comporta il ricorso ad una

dimensione di universalità normativa.

Ciò detto, il dibattito sulla natura umana torna oggi all’attenzione con nuova forza per

quanto riguarda il tema dell’Antropocene, la nuova era geologica in cui stiamo entrando

a causa della questione ecologica: l’umano è diventato una forza geologica, capace di

modificare il clima, così come lo scioglimento dei ghiacciai o ogni altro agente

trasformativo dalla fine del Quaternario. Chi è l’anthropos, l’umano o l’uomo

dell’Antropocene? Porre questa domanda non implica alcun ritorno a una

essenzializzazione dell’umano, ma dà avvio a una riflessione sulla natura umana

basata su modalità nuove. Non ci troviamo di fronte alla domanda “Chi è l’umano delle

e nelle scienze sociali?”, come nel caso di Foucault, e come egli ha bene evidenziato,

ma chi è l’umano in un tempo in cui la natura e la storia entrano in una nuova epoca,

ancora senza precedenti, della loro relazione?

5. Su Il Rasoio di Occam, abbiamo presentato di recente un denso contributo di Adrian

Johnston – Punti di libertà forzata. (Ancora) undici tesi sul materialismo –, in cui

delinea il suo approccio al materialismo trascendentale. Nel 2013 lei ha pubblicato con

Johnston

Self

and Emotional

Life:

Merging

Philosophy, Psychoanalysis,

and

Neuroscience, in cui è affrontata e messa in questione in modo scrupoloso la relazione

tra psicoanalisi, filosofia continentale e neuroscienze. Quali sono gli aspetti principali

che collegano il suo lavoro e la riflessione di Johnston sulla necessità o l’urgenza di un

“nuovo materialismo”? In Self and Emotional Life lei si confronta anche con la

psicoanalisi freudiana, criticandola per aver sottostimato il cervello per quanto riguarda

“i nuovi feriti”, espressione che utilizza in più lavori per indicare i pazienti affetti da

nevrosi o lesioni cerebrali. Quale connessione è possibile stabilire tra la teoria

freudiana e le neuroscienze contemporanee? Spostandoci a un argomento correlato,

ritiene che le neuroscienze forniscano una teoria dell’agency per la politica

contemporanea?

CM. Esistono al momento diversi tentativi di ripensare il materialismo. Il realismo

speculativo è uno di questi. La filosofia orientata-agli-oggetti ne è un altro. Direi che il

nuovo materialismo è qualcosa che si respira nell’aria. Per quanto riguarda il mio

approccio al materialismo, questo si collega all’interesse per le neuroscienze e al

tentativo di stabilire una connessione forte tra neuroscienze e filosofia continentale. La

base di questa connessione è materialista nella misura in cui affermo che tra mente e

cervello non esiste differenza, e di conseguenza ogni operazione mentale o noetica

può essere descritta in termini di disposizioni cerebrali. Nel suo dialogo con il

neurologo Jean-Pierre Changeux, Paul Ricœur sostiene che sia impossibile “ridurre” la

dimensione trascendentale del pensiero a una base materiale, neuronale. Non

comprende che si può sostenere la stretta identità tra il cervello e l’origine del pensiero

senza essere riduzionisti. Per l’esattezza, se ogni cosa è neuronale, non c’è nulla da

“ridurre”. A cosa corrisponderebbe questa dimensione della mente misteriosa e

irriducibile? Cosa significa “trascendentale” se non una struttura logica ma anche

materiale? La questione di un ente biologico del trascendentale è al centro del mio

ultimo libro Before Tomorrow, Epigenesis and Temporality, dedicato a Kant e a una

discussione con Meillassoux sul correlazionismo.

Per quanto concerne la psicoanalisi, mi interessa anche comprendere esattamente

perché Freud a un certo punto, dopo la pubblicazione dei suoi primi testi, voltò le spalle

alla neurologia. Qual è esattamente lo statuto di questa psiche illocalizzabile, con le

sue topiche immaginarie, una psiche che non esiste da nessuna parte? So che Freud

non ha mai perso di vista la biologia, e si augurava di radicare la sua teoria

dell’inconscio nella biologia a venire. Il libro di Mark Solms, Freud, A Moment of

Transition, è molto interessante su questo aspetto. Solms, come sapete, è attualmente

tra i più importanti neuro-psicoanalisti. Sono molto interessata alla neuro-psicoanalisi,

ed è un aspetto che condivido con il mio collega e amico Adrian Johnston.

L’approccio neuro-psicoanalitico mantiene le idee centrali della teoria freudiana, ma le

riferisce all’architettura neuronale, assimilando, dunque, la psiche al cervello, e

promuovendo l’idea di un inconscio neuronale. Anche qui, non si tratta di una forma di

riduzionismo. Il cervello su cui lavorano è una struttura complessa, con una forte

dimensione emotiva. Non si tratta certo del cervello di Pavlov, o del modello descritto

dagli adepti della modularità. Si tratta di un cervello libidinale, con un’economia diffusa

di memoria, dimenticanza, e desiderio.

La neuro-psicoanalisi prende in considerazione anche le malattie del sistema nervoso

e le considera malattie psichiche in senso proprio. Questo punto è decisivo. La

psicoanalisi si è dimostrata incapace di curare pazienti con danni o disturbi cerebrali, in

particolare quelli che non possono più parlare, o sognare, o ricordare. Penso che ci

troviamo agli inizi di una nuova epoca del trauma, in cui le catastrofi naturali e gli eventi

politici, in maniera indistinta, producono sul cervello un effetto molto simile a quello

prodotto da traumi cerebrali. L’esclusione sociale, gli omicidi di massa, il terrorismo, gli

tsunami, i terremoti – accosto intenzionalmente fenomeni ed eventi così distinti –

generano una stessa forma di shock, che congela le regioni emotive del cervello,

producendo una tipologia di soggetti – delusi, freddi, indifferenti – analoga, per

esempio, ai pazienti affetti da Alzheimer. Antonio Damasio ha dimostrato con efficacia

l’identità che si testimonia oggigiorno tra traumi naturali e sociali. La violenza oggi non

consiste solo nella brutalità, ma nell’assenza apparente del suo significato politico, il

risultato di una riduzione al silenzio di ogni empatia, sempre con questa freddezza,

questa indifferenza. Sembra che la brutalità colpisca come uno tsunami o le altre

catastrofe naturale. Uccidendo se stessi, per esempio, gli jihadisti condannano a morte

il significato politico della loro morte; qualcosa che pur non essendo nulla di tutto ciò,

finirà per apparire come il risultato del fanatismo, di una certa furia cieca e ostinata, un

lavaggio del cervello, quasi una forma di malattia neurologica, qualcosa di contingente,

arbitrario. Dobbiamo quindi elaborare una nuova ermeneutica della violenza, nella

misura in cui questa è diventata opaca ed estremamente difficile da comprendere

perché cancella con risolutezza, almeno in apparenza, la possibilità di una sua

comprensione.

6. In Changer de difference affronta la questione della differenza sessuale, analizzando

l’ontologia e la biologia del femminile. Seguendo una tradizione consolidata e interna

alla cornice post-strutturalista, diverse pensatrici femministe considerano il soggetto

una categoria puramente linguistica all’interno di una discorsività senza limiti. D’altra

parte, sono sempre più numerosi i testi all’interno del pensiero del femminile che,

riprendendo il lavoro di Rosi Braidotti o Luce Irigaray (per fare solo alcuni nomi),

rimarcano il rilievo di categorie come quelle di “reale”, di “materialismo”, o di “limite”.

Per quali motivi considera decisivo fare un passo oltre la disputa femminista e postfemminista tra essenzialismo e anti-essenzialismo? Quali elementi o riflessioni l’hanno

condotta a definire il femminile come uno spazio vuoto e multiplo tra-i-generi

(“between-genders”)?

CM. L’essenzialismo, in questo dibattito, consiste nell’affermare l’esistenza di

un’essenza o una natura della donna, o del femminile – qualora ammettessimo che la

donna e il femminile siano una sola cosa e corrispondano tra loro. Molte femministe

hanno evidenziato che tale essenzialismo perpetra una forma di violenza in quanto

necessariamente normativo e riduzionista (la donna è questo o quello). Al tempo

stesso, penso che l’anti-essenzialismo sia anch’esso una forma di violenza, perché

nega la specificità della violenza a cui le donne sono esposte in maniera specifica.

L’anti-essenzialismo è violento perché rifiuta di riconoscere una violenza specifica. Al

momento sto leggendo un articolo molto interessante di Jacqueline Rose sul processo

Pistoriuos ("Bantu in the Bathroom", in “London Review Of Books”, November 2015).

Rose scrive: "In Sud Africa ogni quattro minuti una donna o una ragazza – spesso una

teenager, altre volta una bambina – è vittima di uno stupro, mentre ogni otto ore una

donna è assassinata dal suo partner. In Sud Africa il fenomeno ha assunto un suo

nome: femminicidio intimo, oppure, femminicidio seriale, per adoperare l’espressione

utilizzata da Margie Orfors, giornalista e scrittrice di romanzi polizieschi, per definire gli

omicidi ripetuti ai danni di donne nel Paese”. È solo uno tra milioni di possibili esempi,

ma la categoria di femminicidio merita grande attenzione perché indica che in quella

forma di violenza c’è qualcosa di specificamente contro le donne o il femminile. Per

questo in Changing Difference sostengo che forse non esiste un’essenza che definisca

la donna, ma che malgrado ciò il femminile si manifesta, appare, diventa visibile, nel

processo di violenza che si perpetra contro di esso. In questo senso, si potrebbe dire

che esiste un’essenza negativa della donna, proprio come scritto da Sartre in

L’antisemitismo. Riflessioni sulla questione ebraica: l’antisemitismo produce l’ebreo.

Chiaramente questa posizione non intende essere una critica alla teoria del genere di

Butler, e alla decostruzione che opera della differenza sessuale quando intesa in

termini rigidamente binari. D’altra parte, sebbene vi sia senza dubbio una plasticità dei

generi, penso che il femminile mantenga una sua specificità. Chiaramente definisco me

stessa come donna. Non vorrei essere nessun altro, nient’altro.