CONTRO LA MEMORIA,

di Alessandro Piperno

Da CONTRO LA MEMORIA,

di Alessandro Piperno

Se la Memoria è morte e l’Oblio è vita

Nato da padre ebreo e madre cattolica, si è laureato in letteratura francese presso l'Università di

Roma Tor Vergata, dove ha insegnato a contratto la medesima materia ed è divenuto ricercatore

dall'ottobre 2008. Nel 2000 ha pubblicato per Franco Angeli il saggio critico "Proust antiebreo" sulla

figura di Marcel Proust. È redattore della rivista Nuovi Argomenti.

Nel 2005 ha pubblicato il suo primo romanzo Con le peggiori intenzioni, con quasi 200.000 copie

vendute in pochi mesi, e con quale vince il premio Viareggio e il premio Campiello opera prima.

Il romanzo, che narra le vicende di mezzo secolo della famiglia Sonnino e in particolare del suo

membro più giovane, Daniel, si caratterizza per lessico ricercato e uno stile ricco di aggettivi e di

avverbi.

Nel 2010 ha pubblicato Persecuzione, prima parte di un dittico intitolato Il fuoco amico dei ricordi;

la seconda parte, Inseparabili, è stata pubblicata nel 2012.

Ha studiato chitarra e, fino al 2005, ha fatto parte di Random, una band rock-blues romana, in

qualità di chitarrista solista e cantante.

È il vincitore del Premio Strega 2012 con Inseparabili.

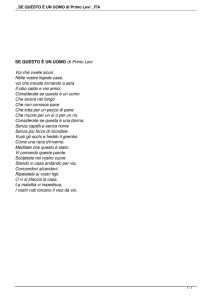

È ogni istante più vicino il giorno in cui l’ultimo sopravvissuto della Shoah scomparirà dalla faccia della

terra. Probabilmente sarà uno di quei bambini (ormai diventato vecchio) che, con occhi smarriti dalla

rassegnazione ancor prima che dal terrore, mostra i numeri incisi sul polso alle cineprese degli alleati ansiosi di

documentare l’entità e l’orrore dello sterminio. Sì, uno di quei bambini, quasi indistinguibili dai suoi compagni di

sventura, che riappaiono in tv ogni fine gennaio, nella settimana durante la quale, per convenzione e non senza

qualche ipocrisia, usiamo commemorare i milioni di vittime del genocidio.

È più che probabile che, data l’inaudita vastità del fenomeno, per non dire della sua intricatezza statistica, nessuno

si accorgerà che è venuto a mancare l’ultimo internato superstite di un campo di sterminio nazista. Ciò non di

meno è indubbio che quel giorno (sobriamente travestito da giorno qualsiasi) arriverà. E porterà un cambiamento

non immediatamente percettibile ma, alla lunga, a dir poco fatale. Con la scomparsa dalla faccia della terra

dell’ultimo internato, infatti, non ci sarà più nessun essere umano capace di testimoniare con il proprio corpo, con il

proprio spirito, con il proprio cervello, con il proprio sangue quello che successe in Europa centrale più di mezzo

secolo fa. Da quel momento in poi i testimoni verranno sostituiti dai figli e dai nipoti. Verrà affidato alla prole il

compito di tramandare ai posteri il dolore inumano patito dai genitori scomparsi. Toccherà ai figli essere

intervistati. Andare nelle scuole. Parlare nelle pubbliche commemorazioni. Toccherà a loro tentare di raccontare.

Naturalmente, non potendo avvalersi di una memoria diretta, dovranno contentarsi di narrare ciò che è stato loro

narrato dai genitori. È lecito ipotizzare che questi testimoni di secondo grado, coniugando esigenze intime a ragioni

pedagogico-istituzionali, accettino di accompagnare le scolaresche nell’ennesimo macabro pellegrinaggio ai campi

della morte trasformati in scabri musei dell’orrore. Così come è sensato immaginare che questi figli di deportati

proveranno un certo imbarazzo nel parlare di ciò che non hanno vissuto.

Primo Levi, nei Sommersi e i salvati (il suo libro più tragico), sostiene, con la durezza che lo contraddistingue, che i

sopravvissuti non hanno alcun diritto di parlare a nome di chi non ce l’ha fatta. Per lo stesso identico motivo, o

forse per un motivo ancor più forte, è assurdo che i figli dei sopravvissuti parlino a nome dei loro padri e delle loro

madri.

Che non sia questo il limite della cosiddetta “memoria collettiva”?

Essa nasce già come impostura. Visto che la memoria, per sua stessa definizione, non può che essere individuale, e

visto che ogni testimonianza indiretta non ha niente a che fare con la memoria – tutt’al più con la letteratura, in

taluni casi con la mitologia –, ecco che il giorno dopo la morte dell’ultimo perseguitato dalla furia nazista, l’umanità

dovrà fare i conti con la propria incapacità di ricordare e con l’invincibile forza dell’Oblio.

Da quel giorno in poi la Shoah inizierà a trasformarsi in qualche altra cosa. Alla lunga gli sforzi delle istituzioni

di mantenere viva la fiamma della commozione si riveleranno vani.

Perché gli uomini sono fatti in modo da provare commozione solo per ciò che li riguarda direttamente.

E se un individuo è capace di immedesimarsi nella tragedia occorsa a un genitore, a uno zio o a un nonno,

egli incontra qualche difficoltà a solidarizzare con il dramma di un trisavolo.

Tutto questo autorizza l’ipotesi che, nel corso di poche generazioni, la Shoah – inghiottita dai decenni

trascorsi, divorata dalla retorica istituzionale, banalizzata dal profluvio bibliografico, oltraggiata dal risentimento

dei negazionisti, offuscata da qualche altra tragedia più incombente – diventi un fantasma? Ovvero, qualcosa di non

immediatamente intellegibile. Qualcosa imposto dall’alto: come una religione, o come una vecchia

carta costituzionale. Una ricorrenza in mezzo a tante altre ricorrenze.

Quanto tempo deve passare prima che il più spaventoso dei ricordi cada in prescrizione?

A onor del vero, occorre dire che qualsiasi studente della nostra epoca, provvisto di buonsenso e di empatia, prova

orrore, commozione e sdegno leggendo un libro come Se questo è un uomo di Primo Levi. C’è da chiedersi però se

tra un paio di secoli l’effetto prodotto sui posteri da tale lettura sarà il medesimo. O se quelle terrificanti pagine

non corrano il rischio di essere consultate con lo stesso spirito con cui noi oggi leggiamo le cronache del famoso

terremoto di Lisbona del 1755.

Di certo la tecnologia fornirà un aiuto prezioso alla causa della Memoria.

Inutile negare che le immagini – le migliaia di immagini archiviate – continuano a esercitare su di noi

un’attrazione ipnotica, rappresentando un monito permanente.

Un altro aiuto verrà offerto dall’azione persuasiva delle retorica che, in talune circostanze, può rivelarsi utile, come

ammette lo stesso Primo Levi: “Una certa dose di retorica è forse indispensabile affinché il ricordo duri.

Che i sepolcri, ‘l’urne dei forti’, accendano gli animi a egregie cose, o almeno conservino memoria delle

imprese compiute, era vero ai tempi di Foscolo ed è vero ancor oggi”.

Ma chi può rassicurarci sul fatto che lo studente del ventitreesimo secolo si sentirà ancora implicato con

quelle immagini? E che sarà ancora in grado di riconoscersi negli uomini che commisero e che subirono quelle

orripilanti atrocità?

Chi ci dice che il nostro studente venturo risponderà allo stesso codice emotivo e culturale che ancora oggi rende

la retorica della Shoah così efficace?

La verità è che ci vorrà qualche altro decennio per misurare l’entità del successo o del fallimento di coloro che

hanno scommesso – in buonafede e con caparbietà – sulla Memoria.

Per adesso è possibile provare a interpretare i dati di cui disponiamo.

E fare un bilancio provvisorio.

Si è spesso detto che l’interesse di alcuni degli ex internati nei campi di sterminio a raccontare e riraccontare

ciò che avevano subito (naturalmente ci sono anche ex internati che hanno scelto, con gesto non meno dignitoso

e non meno comprensibile, l’opposta via del riserbo), derivasse soprattutto dal timore che certe atrocità

potessero ripetersi.

Le Memoria come ammonimento, quindi.

La Memoria come pedagogia.

Ma siamo proprio sicuri che sia questa la ragione ultima di quell’inesauribile smania di ricordare?

Davvero la prima preoccupazione di chi è scampato a un’esperienza così mostruosamente totalizzante è che nessun

altro provi un giorno ciò che lui ha provato?

Bisogna avere un’opinione lusinghiera (e decisamente irrealistica) del genere umano per crederlo.

Primo Levi scrive: “Quasi tutti i reduci, a voce alta o nelle loro memorie scritte, ricordano un sogno che ricorreva

spesso nelle notti di prigionia, vario nei particolari ma unico nella sostanza di essere tornati a casa, di raccontare

con passione e sollievo le loro sofferenze passate rivolgendosi a una persona cara, e di non essere creduti, anzi,

neppure ascoltati.

Nella forma più tipica (e più crudele), l’interlocutore si voltava e se ne andava in silenzio”.

Mi pare che il sogno ricorrente di cui Levi dà conto sia l’ennesima dimostrazione di come uno dei pochi sproni a

sopravvivere degli internati fosse quello di poter raccontare, un giorno, la loro esperienza.

I pochissimi che ebbero la fortuna di sopravvivere dovettero affrontare il dramma di non essere all’altezza del

compito che si erano prefissi. Se è vero che non c’è esperienza individuale che sia totalmente comunicabile, ciò è

ancora più vero quando l’esperienza che vuoi raccontare è così spaventosa.

Non a caso Elie Wiesel ha scritto:

Quelli che non hanno vissuto quell’esperienza non sapranno mai che cosa sia stata; quelli che l’hanno vissuta non lo

diranno mai; non veramente, non sino in fondo. Il passato appartiene ai morti, e il sopravvissuto non si riconosce

nelle immagini e nelle idee che pretendono di descriverlo.

In un processo psichico non così difficile da comprendere, l’impossibilità di riuscire fino in fondo a “dire” ciò che ti è

capitato si trasforma in un’esigenza di dirlo a tutti costi. Il fatto di non riuscirci fino in fondo non è che l’ennesima

beffa, una specie di vittoria postuma dei nazisti e dei loro spregevolissimi fiancheggiatori. L’inesprimibilità di una

tragedia è parte stessa della tragedia. Bruno Bettelheim – lo psichiatra che meglio di qualsiasi altro ha saputo

descrivere la cosiddetta “sindrome del sopravvissuto ai campi di sterminio” – ha raccontato come, durante i primi

giorni di prigionia in un campo di concentramento, lui, per tenere desta la mente, per non abbrutirsi, avesse

provato ad analizzare i propri comportamenti e quelli degli altri internati con un atteggiamento scientifico che gli

era stato inculcato da una severa educazione accademica:

Tale studio fu un meccanismo sviluppato ad hoc per poter mantenere almeno un minimo di interessi intellettuali e

riuscire quindi a meglio sopportare la vita del campo. L’osservazione e la raccolta di dati vanno quindi considerate

alla stregua di un particolare tipo di difesa sviluppata in quella situazione estrema.

Lo “studio” cui allude Bettelheim non è solo un atto di comprensione, ma in un certo senso anche un atto

di memoria. Capire vuol dire (lo dice Bettelheim stesso) immagazzinare una miriade di dati interessanti che

ti consentono di ricostruire retroattivamente ciò che ti è capitato.

E, dopo averlo capito, di raccontarlo.

Dalle centinaia di testimonianze raccolte possiamo dire che l’internato in un campo di sterminio (soprattutto i primi

tempi) – oltre alle tragedie legate alla violenza subita, allo scenario apocalittico in cui si è ritrovato quasi da

un giorno all’altro, oltre al pensiero terrorizzante di ciò che potrebbe essere capitato ai suoi cari, al permanente

pericolo di essere ammazzato, all’amministrazione delle energie residue in uno stato paurosamente insalubre di

denutrizione, affaticamento, malattia, oltre al senso di solitudine aberrante – si trova a fronteggiare un dramma

psicologico di proporzioni inaudite: da un lato sente che una delle poche ragioni per cui deve salvarsi è per poter

raccontare la sua esperienza (molti hanno detto che questo era un pensiero ricorrente: salvarsi al solo scopo di

poter raccontare. Affinché tutto ciò non restasse impunito, affinché tutto ciò avesse un senso).

Ma, dall’altro, come ci spiega bene Levi, affianco a questo pensiero in qualche misura vitale ce n’era uno contrario:

la paura di non essere creduti. Il terrore che, qualora fossi riuscito a salvarti, non avresti trovato le parole per

raccontare, per ordinare i tuoi ricordi in un modo logico, laico e efficace.

Chissà allora che non si possa dire che una delle ragioni (non la sola, certo) per cui chi ha patito

l’esperienza concentrazionaria non smette di ricordarla a se stesso e al mondo è perché lui è rimasto lì, se non con

il corpo, di certo con la mente.

Ha scritto Jean Améry, alludendo alla propria esperienza di deportato e di torturato dalla Gestapo: “Chi ha subito il

tormento non potrà più ambientarsi al mondo”.

È così che la Storia per l’ex internato si ferma, e non riprende più a camminare. Ebbene, ciò che lui chiede agli altri è

che stiano lì con lui, gli facciano compagnia in quel luogo sinistro in cui è rimasto imprigionato. Ciò che si aspetta

dagli altri è la stessa serietà, la stessa caparbietà nel ricordo. Non tollera alcuna frivolezza mnemonica.

Non sopporta l’idea (come potrebbe?) che, dopo quello che gli è successo, il mondo continui a camminare

indifferente per la sua strada. Farebbe di tutto per dimenticare quello che gli è accaduto, ma non sopporta che gli

altri lo dimentichino. Vive l’idea che gli altri possano dimenticarlo come una specie di oltraggio.

Cesare Pavese diceva che non c’è niente di più crudele che negare a un uomo il suo dolore.

Se ciò vale per un uomo qualsiasi, vale mille volte di più per uno scampato ai campi di sterminio, proprio perché

costui tende a identificarsi con il suo essere un sopravvissuto.

Già, lui è un sopravvissuto. Non smetterà mai di esserlo. Non c’è nulla che designi meglio la sua essenza e la

sua condizione che l’esperienza concentrazionaria.

Ecco perché l’Oblio è una violazione inaccettabile, lo schiaffo definitivo.

Solo la Memoria può conferire uno spessore retrospettivo al dolore patito.

Non può certo lenirlo (anzi tende a rinnovarlo) ma può dargli spessore.

A questo serve la Memoria: a dare spessore e serietà a ciò che sin dal principio si è rivelato il più frivolo e insensato

dei calvari. E proprio perché se una cosa non viene ricordata è come se non fosse mai esistita, per le vittime della

Shoah, l’Oblio è un prezzo troppo alto da pagare.

La memoria umana è uno strumento meraviglioso ma fallace. È questa una verità logora, nota non solo agli

psicologi, ma anche a chiunque abbia posto attenzione al comportamento di chi lo circonda, o al suo stesso

comportamento. I ricordi che giacciono in noi non sono incisi nella pietra; non solo tendono a cancellarsi con gli

anni, ma spesso si modificano, o addirittura si accrescono, incorporando lineamenti estranei.

Lo sanno bene i magistrati: non avviene quasi mai che due testimoni oculari dello stesso fatto lo descrivono allo

stesso modo e con le stesse parole, anche se il fatto è recente, se nessuno dei due ha un interesse personale a

deformarlo. Questa scarsa affidabilità dei nostri ricordi sarà spiegata in modo soddisfacente

solo quando sapremo in quale linguaggio, in quale alfabeto essi sono scritti, su quale materiale, con quale penna: a

tutt’oggi, è questa una meta da cui siamo lontani. Si conoscono alcuni meccanismi che falsificano quelli cerebrali;

l’interferenza di altri ricordi “concorrenziali”; stati abnormi della coscienza; repressioni; rimozioni. Tuttavia, anche in

condizioni normali è all’opera una lenta degradazione, un offuscamento dei contorni, un oblio per così dire

fisiologico, a cui pochi ricordi resistono. È probabile che si possa riconoscere qui una delle grandi forze della natura,

quella stessa che degrada l’ordine in disordine, la giovinezza in vecchiaia, e spegne la vita nella morte. È certo che

l’esercizio (in questo caso, la frequente rievocazione) mantiene il ricordo fresco e vivo, allo stesso modo come si

mantiene efficiente un muscolo che viene spesso esercitato, ma è anche vero che un ricordo troppo spesso evocato,

ed espresso in forma di racconto, tende a fissarsi in uno stereotipo, in una forma collaudata

dell’esperienza, cristallizzata, perfezionata, adorna, che si installa al posto del ricordo greggio e cresce a sue spese.

Primo Levi scrisse queste lucidissime parole sul ricordo non molto tempo prima di togliersi la vita.

Naturalmente non ha molto senso rintracciare una sia pur aleatoria relazione tra le parole che ho appena trascritto

e il gesto da lui compiuto per ragioni che non ci è dato di conoscere e sulle quali non ha senso speculare.

Spiegare retrospettivamente un suicidio è sempre atto doloso: un’illazione piena di meschina capziosità, per altro a

danno di un uomo che non ha più alcuna possibilità di protestare o, quanto meno, di rettificare. Chi si uccide senza

lasciare alcuna spiegazione merita che il suo riserbo venga rispettato. Mi guarderò bene, quindi, dal negare questo

sacro diritto alla riservatezza postuma a Levi, a Bettelheim, a Celan, ad Améry e a tanti altri scampati allo sterminio

che finirono per suicidarsi. Ciò non di meno mi pare importante rilevare (seppur come mero dato statistico) che

alcuni intellettuali, accomunati non solo dall’esperienza concentrazionaria ma anche dall’impegno nel fornirne

un’accurata testimonianza al mondo, abbiano finito con l’autoannientarsi.

D’altro canto chi si è tanto prodigato per una causa sa (deve saperlo!) che il suo suicidio assumerà

istantaneamente e naturalmente un significato politico. Impossibile stabilire (ripeto: ogni caso è un caso a sé) se

tale gesto, almeno in uno tra gli autori citati, sia stato ispirato da ciò che era accaduto dentro al campo di sterminio

o da ciò che in seguito sarebbe accaduto fuori dal campo di sterminio.

Impossibile stabilire se il problema sia stato l’internamento nel campo di sterminio o la gestione della memoria del

campo di sterminio. Leggendo le meditazioni di Levi sull’affievolirsi del ricordo, contenute ne I sommersi e i salvati,

si è tentati di credere che Levi, poco prima di togliersi la vita, avesse iniziato a diffidare della propria capacità di

ricordare. Dell’incisività e della persistenza del ricordo. E, contingentemente, a sospettare che le armi di cui può

disporre l’Oblio siano mille volte più potenti di quelle su cui può contare la Memoria, anche la più ben intenzionata,

anche la più traumatizzata. Non per caso Levi, nelle stesse pagine, sostiene che l’intera storia del “Reich Millenario”

possa essere “riletta come guerra contro la memoria, falsificazione orwelliana della memoria, falsificazione della

realtà, fino alla fuga definitiva dalla realtà medesima”.

E tuttavia esiste un nemico della Memoria più insidioso della feroce mistificazione nazista. Questo nemico si chiama

Tempo. Il passare del Tempo. Levi non fa che evocarlo. Dal lavorio del Tempo sui nostri ricordi non ci si può davvero

difendere. Non c’è scampo. E Levi lo sa talmente bene che la lotta contro l’Oblio diventa senza quartiere. “Quanto

ai miei ricordi personali […]” scrive a chiusura del capitolo La memoria dell’offesa “li ho vagliati tutti con diligenza: il

tempo li ha un po’ scoloriti, ma sono in buona consonanza con lo sfondo”. Ecco che dove non arriva il ricordo può

arrivare la plausibilità e la ragionevolezza. La Memoria ha già perso.

La ragione per cui tra le numerose testimonianze dell’esperienza concentrazionaria di cui disponiamo, quella di Levi

appare la più preziosa e autorevole ha a che fare con il peculiare lavoro da lui svolto sulla Memoria. Levi ha fatto ciò

che di solito fanno i grandi scrittori. Ha utilizzato la sua inumana esperienza ad Auschwitz come un prisma

attraverso cui guardare la condizione umana. In tal modo ha aggiunto un capitolo del tutto inedito a quel libro che

raccoglie le Grandi Leggi che regolano (e che sempre regoleranno) i nostri comportamenti.

Baudelaire pensava che la vera arte dovesse essere sempre filosofica. Se ciò è vero si può dire che i tre libri che Levi

ha dedicato ai campi di concentramento occupino un posto di rilievo nella letteratura del ventesimo secolo.

Il loro valore non è, come molti si ostinano a dire, di mera testimonianza. Il loro valore è anzitutto artistico,

nell’accezione più alta e completa che si può dare a tale aggettivo.

I sommersi e i salvati, da cui ho estrapolato il lungo passo sul ricordo, è, in ogni senso, e non solo per

ragioni cronologiche il testamento di Levi. E, malgrado sia scritto con la solita pacata intransigente lucidità,

malgrado eviti come la peste ogni tentazione oracolare, è un libro in cui il bilancio di Levi sulla condizione di

sopravvissuto (e, per osmosi, sulla condizione umana) appare di un’inedita desolazione. E ciò non è dimostrato solo

dal celebre capitolo sulla “zona grigia”. Ma anche dalla truce riflessione sulla Memoria: rendere coscienza che il

vizio di ogni ricordo è quello di degenerare in “stereotipo” significa togliere ogni prestigio alla Memoria.

Significa assoggettarsi all’oscuro signore dell’Oblio. L’Oblio è un tiranno paziente e subdolo. Per quanto tu ce la

metta tutta a opporti alla sua autorità, arriva sempre il momento in cui dovrai arrenderti al suo potere distruttivo.

Hannah Arendt, in un contesto opposto, partendo dalla valorosa esperienza di René Char e di altri resistenti al

nazismo, arriva alle stesse conclusioni di Levi. L’incapacità dei partigiani sopravvissuti di conservare il cuore della

valorosa esperienza che li aveva visti protagonisti diviene per Hannah Arendt un motivo di riflessione:

Comunque la perdita […] fu dovuta all’oblio, a una lacuna della memoria che non colpì soltanto gli eredi, ma anche,

si vorrebbe dire, gli attori, i testimoni, quanti per un attimo fugace avevano avuto il tesoro tra le mani, insomma

quelli che l’avevano vissuta. Infatti la memoria non è che una sola delle forme del pensiero, seppure una delle più

importanti, e perde ogni potere se avulsa da un contesto prestabilito: solo in rarissimi casi la mente umana è capace

di ritenere una cosa priva di connessioni con qualunque altra.

Hai un bel credere, negli anni dell’adolescenza, che la casa dove sei nato e dove vivi da sempre, rimarrà

scolpita nella memoria anche il giorno in cui non ci vivrai più; basterà un semplice trasloco a farti capire che la

facoltà della tua mente di distruggere è assai più potente e micidiale che quella di trattenere.

Certo è che mai, nel corso della storia umana, la speculazione intorno alla Memoria e all’Oblio aveva assunto

una tale autorevolezza e coscienza di sé come nei sessanta e passa anni che ci dividono dalla fine della Seconda

guerra mondiale. Mai la Memoria era stata insignita di una tale rilevanza civile e istituzionale.

Ormai la Memoria è diventata una vera e propria ossessione: per le istituzioni politiche, le autorità religiose, gli

ingegni artistici e le speculazioni degli intellettuali (solo la cosiddetta gente comune è rimasta più o meno immune a

tale sbornia mnemonica). Una spettacolare macchina da guerra è stata mobilitata allo scopo di conservare ciò che è

giusto conservare, per commemorare ciò che non bisogna a nessun costo dimenticare. Lo Yad Vashem di

Gerusalemme, l’Holocaust Memorial Museum di Washington, il Jüdishes Museum di Berlino non sono altro che i

più rappresentativi mausolei dedicati alla memoria dello sterminio nazista: la plastica rappresentazione della nostra

indignazione retroattiva, del nostro perdurante sconcerto. A essi si sono affiancate meritorie organizzazioni la cui

principale finalità consiste nel restituire generalità a ciascuna delle vittime coinvolte. Inoltre, gli stessi campi della

morte sono diventati mete privilegiate per viaggi pedagogici alla scoperta, si direbbe, della parte tenebrosa della

natura umana.

Basta averli frequentati per sapere che questi luoghi – santuari chiusi o a cielo aperto che siano – sono circonfusi da

una specie di alone ieratico. La gente, nell’accedervi, è indotta quasi naturalmente a adottare il contegno

dignitoso adeguato a un luogo di culto o a un cimitero. Se da un lato tale compostezza ricorda quella con cui le

vittime venivano costrette dai nazisti a camminare verso le camere a gas, dall’altro contrasta con la cieca violenza

medievale a cui quelle medesime vittime furono sottoposte.

Mi guardo bene dal dubitare del genuino turbamento in cui il visitatore medio precipita camminando tra gli spazi

architettonici costruiti allo scopo di ammonirlo e di commuoverlo. Ma non me la sento di sopravvalutare

l’effetto moralmente ed emotivamente palingenitico che tale esperienza può esercitare sul suddetto visitatore.

L’esperienza ci insegna che non è detto che la commozione indotta in un essere umano da una rappresentazione

tragica lo renda immune dal commettere un giorno violenze indecenti. Lo dimostra il fatto che non c’è stragista

del Terzo Reich che non abbia mostrato, nel corso della sua vita criminale e criminogena, uno sprazzo di

sentimentalismo mascherato da umanità.

Inoltre, a proposito del nostro visitatore benintenzionato, non si può non tenere conto della natura

estemporanea ed effimera del turbamento. Eccolo nella caffetteria appena fuori dal museo ritrovare il sorriso

mangiando un pezzo di torta e sorseggiando il caffè. Lui si è illuso di capire la fame che patirono milioni di uomini,

donne e bambini, ma la verità è che lui non è in grado di immaginare cosa significhi avere tanta fame, nello stesso

modo in cui per quanto, prima di un’operazione chirurgica, il medico ci avverta che sarà molto dolorosa noi tale

dolore non riusciamo a figurarcelo finché non ne veniamo sopraffatti. Intendiamoci: nel ritrovato buonumore

del visitatore benintenzionato non c’è nulla di male. Il suo slancio nel rimpossessarsi della gioia di vivere è

addirittura encomiabile. Che vita sarebbe quella dell’individuo che si lasciasse contaminare fin nel profondo da

tragedie che non lo coinvolgono personalmente? Che vita sarebbe quella dell’individuo totalmente empatico?

E tuttavia la sua capacità di dimenticare istantaneamente ciò che ha appena visto deve farci dubitare della reale

utilità di certi luoghi della memoria. Essi sono quello che sono e fanno quello che possono. Talvolta sono opere di

autentica genialità architettonica, di strepitoso virtuosismo scenografico. Ma il loro contributo alla causa della

Memoria, se non dannoso, appare, a conti fatti, irrilevante e inefficace.

Se si è in cerca di emozioni durature, la cosa migliore è affidarsi a grandi creazioni artistiche. Cinema,

pittura, letteratura hanno fornito un contributo impagabile alla causa della Memoria. E per una ragione molto

semplice: il punto di vista dell’arte è sempre individuale. Un’opera d’arte non è mai concepita per masse indistinte.

Un’opera d’arte vive nello (e dello) scontro tra due individui: l’artista e lo spettatore. Un’opera d’arte è più incisiva

di qualsiasi testimonianza perché è organizzata retoricamente in modo tale da persuadere e commuovere in un

modo imprevedibilmente originale. La forma, lo stile possono fare miracoli.

Opere come Shoah di Claude Lanzmann, Arrivederci ragazzi di Luis Malle, Il pianista di Roman Polanski, certi quadri

di Antonio Zoran Music, libri come L’ultimo dei giusti di André Schwarz-Bart o Badenheim 1939 di Aharon Appelfeld

sono pietre miliari della coscienza umana.

È facile prevedere la loro longevità. Continueranno a esercitare il loro truce ammaliamento per decenni, se

non addirittura per secoli, perché hanno saputo sfiorare l’essenzialità della cruda testimonianza. Per questo

fanno così paura e così male. Sono subdolamente concepite per scolpirsi nella memoria.

Allora è a esse che bisogna affidare la custodia di certe memorie spregevoli? Tocca a loro il compito di

conservare? Il guaio è che anch’esse alla lunga remano contro la Memoria. Sono così affascinanti da creare

fatalmente emuli indegni.

Non molto tempo fa un assennato columnist del New York Times denunciava il numero indecente di film e di libri

ispirati alla Shoah. La Shoah come genere letterario e cinematografico: alla stregua del noir o del western.

Storie d’amore germogliate all’ombra del cataclisma. Amicizie tra bimbi di opposte fazioni. Estetizzanti esercizi di

stile che indugiano sul rapporto ambiguo che lega vittima e carnefice. Tutta questa lacrimevole paccottiglia

commerciale ha effetti devastanti sulla Memoria.

È addirittura più perniciosa del silenzio, dell’omertà e di un oblio deliberato. Perché finge di raccontare proprio nel

momento in cui stravolge e mistifica senza ritegno.

Dal che si evince che se da un lato questa lotta senza quartiere ingaggiata dagli uomini di buona volontà del nostro

tempo contro l’Oblio è come un’aspirazione legittima e benemerita, dall’altro essa appare come la più tragica delle

cause perse.

© Fandango libri - Da CONTRO LA MEMORIA, di Alessandro Piperno