Discussione 1

mente parola realtà

1. rapporto corpo – mente

Per porre il problema; una impostazione da due punti di vista:

a) un’urgenza etica costante. La responsabilità nella conoscenza e nell’uso delle parole, nel dar

ragione del proprio dire. «L’impegno a onorare una pretesa di verità avanzata con un’affermazione

è in definitiva un impegno etico, dato che la conoscenza sia un valore, o una condizione migliore

dell’ignoranza e della confusione. E senza responsabilità nell’uso delle parole, non può esserci

conoscenza — vale a dire, secondo la celebre definizione platonica, «opinione vera giustificata». La

domanda «perché?» ci fa scoprire l’intreccio di etica e logica, su cui i filosofi si interrogano, da

Platone a Husserl. Se l'etica è la logica dell’agire giusto, la logica è l’etica del pensare.

Pascal si chiedeva: perché uno storpio ci ispira compassione, mentre uno che è storpio nel ragionare

ci irrita? La risposta è lì, nell’intreccio di etica e logica. Chi usa le parole in modo da non poter

rispondere ai nostri «perché?» — e forse neppure li ode — ci irrita perché trasgredisce un dovere

costitutivo della ragione. Parlare con giustezza è un modo dell’agire responsabile. Fare asserzioni è

assumersi l’impegno di sostenere la loro verità.» (De Monticelli Roberta 2006 Esercizi di pensiero

per apprendisti filosofi, Bollati Boringhieri, Torino, 11)

b) lo stare in una inesorabile variazione. La realtà conosciuta non è un in sé, evolve con noi, con il

nostro conoscere, ed è un conoscere in situazione vissuta e mobile. « La fonte della perplessità sta

nell’errore filosofico comune di supporre che il termine realtà debba riferirsi ad una singola supercosa anziché considerare i modi in cui noi incessantemente rinegoziamo — e siamo costretti a farlo

— il nostro concetto di realtà a mano a mano che il nostro linguaggio e la nostra vita si sviluppano.»

Putnam Hilary 1999, Mente, corpo, mondo, il Mulino, Bologna 2003, 21)

1.1. L’incontro tra realtà e pensiero trova il proprio fatto personale nella relazione corpo e

mente così come viene all’esperienza personale nel vissuto di ogni individuo. Il problema si

impone con violenza e all’improvviso nel passaggio dell’adolescenza. «Età cruda che si prepara ad

essere tutto, ma rischia di sfiorire senza aver raggiunto nessuna meta.» (Gian Luca Favetto)

«Il corpo e il pensiero. Contenitori fragili in rapido sviluppo.

L’irrompere della sessualità e i cambiamenti di un corpo in rapida crescita producono una

turbolenza emotiva difficile da governare che Bolognini (2005a, p. 33) sintetizza efficacemente:

«L'adolescente si trova in una situazione paragonabile ad una utilitaria, dotata di telaio, freni,

cambio e gomme assai modesti, su cui sia stato montato di punto in bianco il motore di una

Ferrari».

In un tempo assai breve il corpo si trasforma in un corpo adulto, sessuato e per questo inserito nel

flusso del tempo e delle generazioni. Mentre durante l'infanzia il corpo è un tramite per fare

esperienza di una progressiva acquisizione di abilità, ed è quindi in un certo senso un compagno che

non pone limiti mentali, in adolescenza l'acquisizione più consapevole dell'essere uomo o donna

crea un drastico dimezzamento alle possibilità di essere e la capacità di procreare porta con sé

l'ombra inquietante della mortalità. L'adolescente si trova quindi a dover gestire in un tempo

brevissimo l’esperienza mentale del limite e della morte ed è anche da quest'improvvisa

consapevolezza che nascono le condotte di sfida tese a smentirla. La prospettiva di considerare

insieme le trasformazioni del corpo e della mente è quella che oggi ci appare più consona.

Melanie Klein non trattò adolescenti, ma fu la prima a considerare il corpo in una prospettiva

relazionale e mentale al tempo stesso. Ipotizzò che esistesse la possibilità per il bambino di

identificarsi con l'oggetto e di proiettare in esso le proprie sensazioni o emozioni grezze. La

modalità corporea con cui anche l'oggetto diventa consapevole di questa comunicazione fa sì che i

corpi abbiano un ruolo di primo piano per entrambi i soggetti in relazione.

1

Bion (1962a) ha espanso il concetto di identificazione proiettiva, pensandolo come un modo di

comunicare emotivamente nella relazione non patologica e coniugandolo con il concetto di

contenitore contenuto. Ogden (2001, 2007), utilizzando il binomio corpo-mente e mente-corpo per

descriverne la compenetrazione, ha applicato ad essi il concetto bioniano di oscillazione. La teoria

bioniana descrive il funzionamento mentale senza riferimenti a particolari età della vita. Risulta

però molto utile per figurarsi cosa possa accadere in adolescenza, quando il contenitore si trova a

essere fisiologicamente sottodimensionato rispetto al carico emotivo che proviene dalla relazione,

ma anche dalla necessità di gestire le sensazioni estranianti di un corpo in così rapida

trasformazione.

Utilizzando questo criterio si possono pensare le psicosi e le condotte autolesive rispettivamente

come patologie in cui il contenitore mentale si frammenta in modo esplosivo o si fessura

gravemente. Condotte come la bulimia e l'anoressia possono essere pensate come un tentativo

concreto di ridurre e controllare un percepito sovrappeso emotivo o di evacuarlo o di alleggerire il

carico in entrata attraverso un sorta di sterilizzazione.» Molinari Elena Variazioni sul tema: l’analisi

infantile e dell’adolescenza, in Ferro Antonino (a cura di) 2013 Psicoanalisi oggi, Carocci editore,

Roma; 303-304.

1.2. Da Edipo a Telemaco.

1.2.01. nota generale sul genere “mito”. Un racconto senza tempo che continua a generare

significati. È senza tempo perché narra le origini; il suo tempo è il tempo delle origini; un tempo

particolare: gli eventi narrati accadono una volta per tutte, non accadona mai (non sono databili)

perché accadono sempre; sono eventi che costituiscono l’umanità nella sua struttura storica

costante.

1.2.1. Dopo il diretto e deciso attacco di Deleuze e Guattari (Anti-Edipo 1972) rivolto alla rilevanza

attribuita dalla psicoanalisi al complesso di Edipo, per gli effetti di normalizzazione che finisce per

promuovere al servizio dell’ordine costituito, torna, promosso anche dagli stessi autori (Deleuze e

Guattari, Millepiani 1980) la riflessione sugli esiti devastanti per la persona e la società di un elogio

a senso unico della forza della pulsione. Recupera attenzione il tema del limite e quindi del ruolo

della figura del padre nel costruzione di sé. Il padre miticamente a lungo atteso da Telemaco.

Al centro della teoria psicanalitica di Freud vi è la convinzione che il definirsi della soggettività

personale, nella sua forma complessa, passa attraverso il progressivo prender forma della pulsione

libidica secondo logiche definite dal principio del piacere e dal suo confronto con il rivale principio

della realtà, e ciò si attua solo attraverso un indispensabile e forte legame affettivo con la madre fino

ad assumere la forma, quasi mitica, del conflitto di Edipo. In seconda istanza, è la figura tipologica

del padre che mette fine alle fantasie del conflitto edipico e che «sancendo come impossibile il

godimento incestuoso introduce nel soggetto una perdita che lo costituisce in quanto tale.» In questo

intervento, «il padre non è solo l’agente della castrazione, non è solo il possessore (invidiato dai

figli) della madre; non è solo il rivale amato-odiato dei suoi figli, ma è innanzitutto colui che,

interdicendo il corpo materno come luogo di un godimento assoluto che finisce per imprigionare la

vita in un legame simbiotico privo di ossigeno simbolico, apre nuove possibilità per la pulsione.»

1.2.2. Svolge cioè «la funzione padre-sublimazione come accesso al simbolico. […] Grazie a questa

interdizione la pulsione viene obbligata a deviare dalla sua meta più prossima (la Cosa materna) ,

per dare luogo a legami sociali e culturali plurimi, differendo il proprio soddisfacimento nella rete

variegata degli scambi simbolici.» In termini più analitici: «…l’accesso soggettivo alla realtà esige

infatti una trasformazione simbolica preliminare di ogni naturalità istintuale. […] La soddisfazione

si sgancia dal consumo dell’oggetto più immediato per dar luogo a delle possibilità di

soddisfacimento inedite. […] Il padre dell’Edipo freudiano coincide con questa Legge che sbarra il

legame naturale-biologico sublimandolo in un legame sociale aperto allo scambio simbolico. In

questo senso il padre non è solo colui che interdice il corpo della madre come luogo di un

godimento contiguo e senza limiti, ma è anche colui che, proprio in questa interdizione, sa

2

promuovere e rendere possibile l’accesso alla realtà sociale, l'uscita dalla famiglia, l'avvenire del

soggetto stesso.»

«Come colui che porta la parola, il padre appare innanzitutto come il luogo dell’adozione simbolica

della vita.» In questo contesto prende forma la convinzione e la teoria più generale: «Lacan descrive

la vita umana come una domanda ostinata di senso, come esigenza di entrare nell’ordine del senso.

Più precisamente, la vita che è all’origine priva di senso — “senza senso” —, che è una deviazione

dal senso, si umanizza solo laddove si manifesta come domanda di senso, come appello al senso,

come esigenza di entrare nell’ordine del senso: «La vita è questo — una deviazione, un’ostinata

deviazione, per se stessa transitoria e caduca e sprovvista di senso. Perché, in quel punto delle sue

manifestazioni che si chiama l’uomo, si produce qualcosa che insiste durante questa vita e che si

chiama un senso? [. . .] Un senso è un ordine, cioè un sorgere. Un senso è un ordine che sorge. Una

vita insiste per entrarci, ma esso esprime forse qualcosa di completamente al di là di questa vita,

poiché quando andiamo alla radice di questa vita, e dietro al dramma del passaggio all’esistenza,

non troviamo nient’altro che la vita congiunta alla morte.» (Lacan, Seminario II, p. 295)». «Più

precisamente, il compito del padre come colui che porta la parola è innanzitutto quello di mantenere

la vita associata al senso non perché la vita in se stessa abbia un senso — alla radice della vita, ci

dice Lacan, non troviamo altro che la sua congiuntura con la morte —, ma perché la vita, prima

ancora di essere riconosciuta dall’Altro, esige di essere riconosciuta, cioè insiste a entrare

nell'ordine del senso come ordine umano.» «In altre parole, la forclusione del significante paterno

impedisce quel rivestimento simbolico del reale che dà luogo alla realtà; l’inattività simbolica del

padre — la sua assenza forclusiva — rende manifesto il reale in quanto tale anziché umanizzarlo.»

(le citazioni indicate con virgolette sono tratte dal testo: Recalcati Massimo 2012 Jacques Lacan.

Volume I Desiderio, godimento e soggettivazione, Raffello Cortina editore, Milano.)

«Si sente solo, è smarrito, eppure Telemaco non è travolto dalla sfiducia. Non ha mai conosciuto

suo padre, ma forse un giorno potrà riconoscerlo. In una condizione malinconica, con lo sguardo

rivolto sul mare aspetta che da quell’immenso orizzonte di acqua e di cielo, torni “qualcosa". Non

un fulgido eroe senza zone d'ombra, ma un padre che sa indignarsi per le dissolutezze dei Proci e

difendere i suoi affetti, un uomo anche imperfetto che però non ignora come la possibilità

dell’amore sia data solo in presenza del rispetto, dell’impegno, del senso di responsabilità.

Telemaco è il nuovo figlio che si affaccia sulla scena culturale […] Con Il complesso di Telemaco

(sottotitolo: "Genitori e figli dopo il tramonto del padre”, Feltrinelli), Massimo Recalcati aggiunge

un brillante tassello alla riflessione sul tema centrale della paternità, sulla sua “evaporazione”,

secondo l’espressione coniata da Lacan già alla fine degli anni Sessanta.

È un libro strettamente legato a Cosa resta del padre?— titolo di gran successo ristampato più volte

da Cortina. Telemaco è infatti il "giusto erede" di un genitore vulnerabile che non si propone come

un modello esemplare o universale, ma può rappresentare «una testimonianza etica, singolare,

irripetibile» sulla possibilità di stare al mondo con qualche passione, sulla capacità di restituire

fiducia nell’avvenire. E seppure la verità che trasmette si sia indebolita, non c'è nessuna nostalgia

per il pater familias, il tiranno che una volta assicurava l’ordine più repressivo, «incarnazione

normativa della potenza trascendente di Dio». L'icona un po' struggente di Telemaco, che non

trasgredisce la Legge ma anzi la invoca, che non si crogiola nel nichilismo ma chiede al mondo

adulto la restituzione di un senso alla vita, allontana dall’immaginario la figura di Edipo, del figlio

inconsapevole e colpevole. Su quel mito sofocleo, Freud ha costruito l’impianto della psicoanalisi

per dire l’interdizione paterna al desiderio della "Cosa" materna. Ma se i padri non proibiscono

l’incesto e anzi lo promuovono, annullando la differenza tra le generazioni, anche Edipo “evapora”,

diventa una figura incapace di descrivere l'impoverimento dei legami familiari e sociali. Non basta

più la sua colpa cieca per decifrare l'enigma delle identità giovanili, tanto meno l’egocentrismo di

Narciso, con quel suo specchio che si rivela suicidario. Serve uno sguardo diverso sulla crisi

profonda che attraversa l’Occidente e il rapporto tra le generazioni. Ci vogliono occhi ben aperti,

come quelli di Telemaco, il figlio di Ulisse e Penelope, di un uomo capace di coltivare una

3

dimensione etica della vita e di una donna che — a dispetto del corpo intaccato dagli anni — può

contare su una figura maschile non titanica, ma profondamente umanizzata. «Telemaco si

emancipa dalla violenza parricida di Edipo; egli cerca il padre non come un rivale con il quale

battersi, ma come un augurio, una speranza, come la possibilità di riportare la Legge sulla propria

terra», così scriveva Recalcati in un articolo di un paio di anni fa, uscito su queste pagine con il

titolo In nome del figlio. Il libro riprende e allarga quella riflessione senza eccedere in tecnicismi

scolastici, senza collezionare citazioni roboanti, ma ricorrendo anche alle suggestioni del cinema:

Habemus Papam e Palombella rossa di Nanni Moretti, per dire la difficoltà di sostenere il peso

simbolico della finzione pubblica, l’afasia e la dimenticanza degli Ideali; l’inferno del Salò di

Pasolini per alludere all'orrore distruttivo del godimento privo di desiderio, al degrado del corpo

senza Eros.

1.2.3. Nel capitolo più originale, ecco i quattro grandi interpreti del disagio giovanile. Il

protagonista del teatro freudiano, paradigma dello scontro tra il vecchio e il nuovo, fa da inevitabile

punto di partenza: «Il figlio Edipo sperimenta il padre come ostacolo alla realizzazione del suo

soddisfacimento. In questo senso la sua figura ha ispirato le grandi contestazioni del 1968 e del

1977». Il figlio-Anti-Edipo (Deleuze e Guattari), "sottofigura del primo", ha tenuto banco negli anni

Settanta con la vocazione dell’orfano, deciso a liberarsi del padre piuttosto che a combatterlo. Ma

nel tempo successivo del riflusso, quando trionfa «una falsa orizzontalità», il figlio-Narciso piega

l'ordine familiare alla legge arbitraria dei suoi capricci, si specchia negli oggetti che consuma, con il

penoso risultato di svuotarsi di ogni slancio vitale. È in questi anni, con la grande crisi non solo

economica del mondo occidentale, che entra sulla scena Telemaco: è lui — un personaggio

dell'Odissea — che «ci mostra come si può essere figli senza rinunciare al proprio desiderio».

«Ciò che hai ereditato dai padri, riconquistalo, se vuoi possederlo davvero»: Recalcati evoca il

celebre detto di Goethe (citato da Freud) per affermare quanto sia cruciale «il movimento di ripresa

del passato», il confronto con le tracce paterne cicatrizzate nel proprio destino. » (citazioni

dall’articolo Sica Luciana, La scomparsa di Edipo. Se negli anni della crisi i figli smettono di

combattere il padre, la Repubblica 20.03.2013, p. 49; ed è recensione dell’opera di Recalcati

Massimo 2013 Il complesso di Telemaco. Genitori e figli dopo il tramonto del padre, Feltrinelli,

Milano)

1.2.4. Tre sedi materiali di recupero del senso e di simbolizzazione possono presentarsi come area

disponibile alla costruzione responsabile del vivere secondo senso. La prima è indicata dalla

psicanalisi che studia l’inconscio e i processi di simbolizzazione in atto (pulsione simbolica). Le

altre due vengono proposte dalla filosofia che pone in analisi il “mondo della vita” (fenomenologia

trascendentale) e il linguaggio quotidiano (filosofia analitica). (Come in un ideale incontro tra

interno e esterno)

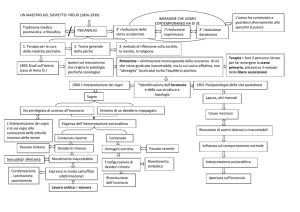

1.3. Inconscio e simbolizzazione. Attorno a questi due concetti ruota fondamentalmente tutta la

concezione della psicanalisi dopo Freud; una riflessione che ribalta l’interpretazione dominante del

rapporto Es e Io espresso da Freud e rilegge la portata della pulsione libidica collocandola

all’interno di una più generale e complessa pulsione simbolizzatrice.

1.3.1. L’inconscio dopo Freud e l’interpretazione innovativa del rapporto tra Io ed Es.

«Per cogliere tutta la distanza che separa la meditazione di Lacan sull’Io da quella delle correnti

dominanti del postfreudismo (a esclusione della scuola di Melanie Klein), risulta esemplare la sua

interpretazione del celebre detto freudiano: Wo Es war, soll Ich werden, con il quale si chiude la già

citata lezione 31 dell’Introduzione alla psicoanalisi. Con questa formula Freud intendeva

sintetizzare la finalità etica dell’esperienza della psicoanalisi. La presenza di due termini chiave

della sua metapsicologia più recente — come quelli di lo e di Es — rendevano questa formulazione

preziosa per verificare se la psicoanalisi si mantenesse nel solco delle morali tradizionali che

insistono sulla funzione governamentale dell'Io o se invece se ne scostasse con decisione situando

in modo inedito il campo dell’etica psicoanalitica nel luogo dell’Es, ovvero nel luogo del soggetto

4

dell’inconscio e del desiderio. Di qui il conflitto delle interpretazioni che questo detto ha suscitato.

La traduzione italiana, proposta da Cesare Musatti, sposa senza riserve la prima delle due possibili

letture: “Dove era l’Es, deve subentrare l’Io”. Idem per quella francese, che Lacan ricorda più volte

e che suona: “le moi doit déloger le ça!” (“l’Io deve sloggiare l’Es! ”).

Scostandosi da queste traduzioni canoniche che tradirebbero il detto freudiano riducendolo a una

affermazione moralistico-disciplinare che finisce per celebrare i poteri dell’lo, la sua volontà

deliberativa, Lacan avanza verso una nuova lettura. Egli non interpreta affatto l'analisi come un

movimento di subordinazione, di imbrigliamento o addirittura di emendazione moralistica dell'Es

da parte dell’Io. Non si tratta, infatti, di far “subentrare” l’Io — come istanza di controllo – là dove

era l’Es, ma di ricondurre questa (falsa) padronanza alla sua radice immaginaria e narcisistica, alla

sua follia fondamentale e per indicare, invece, che il luogo dove si costituisce il soggetto — al di là

dell'Io — è proprio il luogo dell’inconscio, il luogo del soggetto dell’inconscio come soggetto del

desiderio. In questo senso Lacan può affermare che «il progresso di un’analisi non riguarda

l’ingrandimento del campo dell’ego, non è la riconquista da parte dell’ego della sua frangia

d’incognito, [ma] è un vero capovolgimento, uno spostamento [. . .], un declino dell’Immaginario

del mondo, un’esperienza al limite della depersonalizzazione.» (Recalcati Massimo 2012 Jacques

Lacan. Volume I Desiderio, godimento e soggettivazione, Raffello Cortina editore, Milano, 9-10)

«Una psicanalisi, essendo propriamente l’esperienza del soggetto dell’inconscio, non può e non

deve ridursi a una ortopedia dell’io, a un suo progressivo rafforzamento e adattamento – come viene

invece sostenuto da gran parte della psicoanalisi postfreudiana –, poiché l’io non è il nucleo

sostanziale del soggetto ma piuttosto il “sintomo umano per eccellenza”, la “malattia mentale

dell’uomo”, la degradazione alienata del soggetto. […] L’io, dunque, non è il soggetto ma una

forma di alienazione immaginaria del soggetto. L’io infatti, come aggregato di una molteplicità di

identificazioni, non sa nulla dei desideri del soggetto”.» (Di Ciaccia Antonio, Recalcati Massimo

2000 Jacques Lacan, Bruno Mondadori, Milano, 8,9)

1.3.2. l’inconscio e la simbolizzazione preconcettuale: diversità di radici, modi e forme.

1.3.2.1. nel campo psicanalitico negli sviluppi applicativi e torici postfreudiani

rilettura dell’inconscio:

luogo della funzione

simbolica

non la sola pulsione libidica

(attività simbolizzatrice prelinguistica

[precategoriale; Lebenswelt] che dispone

in modo attivo il soggetto nei confronti

dell’esterno; unità disposizionali

“insature” base per orientare i piani di

scelta individuale)

nuovi strumenti di lettura

dell’inconscio, accanto a quelli

tradizionali; ad evidenziare la funzione

simbolizzatrice precategoriale dell’Es

Carl G. Jung: inconscio e archetipi mitologici: manifestazioni

archetipiche;nei tratti essenziali restano immutate nelle culture di ogni tempo

Franco Fornari: codici affettivi: materno, femminile, paterno,

maschile, del bambino, fraterno; processi e regole a fondamento di relazioni;

presenti tutti con diverse accentuazioni e prevalenza da cui la persona e il

genere (anche Judith Butler).

Jacques Lacan: inconscio è discorso, come luogo

dell’altro: Es è la specifica alterità immanente di ciascuno; luogo del

soggetto come soggetto del desiderio.

Melania Klein: il gioco; si coglie l’attività simbolica di origine

inconscia che sostiene l’attività ludica del bambino.

Donald Winnicott: oggetti transizionali; non solo oggetti, non

solo forme; oggetti permeati di qualità personali.

Arno Stern: disegno: libero, non giudicato, non guidato ma promosso,

alla ricerca di forme simboliche ricorrenti, originarie, portanti ( ha creato uno spazio in

cui realizzare con maggiore facilità il gioco della pittura e l’ha chiamato Closlieu).

diversa centralità primaria già Sigmund Freud: puntare a realizzare il soggetto dell’inconscio al di

là dell’alienazione immaginaria costruita dall’io (wo Es war soll Ich werden).

nella prima e seconda

Jacques Lacan: il soggetto non è l’io, è l’inconscio, in

topica e diversa dinamica /

particolare l’Es: ricondurre l’Io alla sua radice originaria, l’inconscio.

finalità terapeutica

5

contesto dell’intervento

Franco Fornari: il disagio nuovo: Edipo in adolescenza:

psicoanalitico in nuove età età prepuberale iperprotetta e eterodiretta, età adolescenziale esaltata e

“abbandonata”. (cfr qui complesso di Telemaco, Lacan)

In conclusione la valenza dell’inconscio: «Come le piante affondano le loro radici nella terra perché

è funzionale alla loro esistenza, e non perché si vergognano di mostrarle alla luce del sole, così i

nostri pensieri affondano le loro radici nell’inconscio perché è del tutto funzionale al lavoro della

nostra mente, e non perché i nostri pensieri sono legati a impulsi cattivi di cui ci dobbiamo

vergognare. … Non abbiamo più bisogno di contrapporre l’Io-coscienza come istanza rimovente e

l’Es-inconscio come istanza rimossa, come se tutto fosse deciso nella coscienza.» Franco Fornari

2. nel campo filosofico: il precategoriale, il mondo della vita e il linguaggio

quotidiano.

La storia della cultura porta con sé il rischio di dedicarsi prevalentemente a conservare se stessa e

dare maggior rilevanza ai propri edifici teorici che alla realtà naturale e sociale. La visione e la

teoria del mondo diventa schermo e vincolo, ostacolo ad avvertire e leggere il dato reale nella sua

complessità, non riducibile a teorie affermate come definitive e uniche, rese strutture e oggetti del

mondo (obiettivazione: non mezzi per osservare ma oggetti da osservare e vedere), veri e propri

feticci culturali. Non si tratta di negarne la rilevanza, anzi la necessità, ma di rispettarne la natura di

prodotto culturale e studiare il modo con cui la mente si collega al reale. Lo sfondo su cui tale

operazione di analisi, verifica e rifondazione può aver corso è il riferimento a un contesto

generalizzato e generale di sapere indifferenziato e precategoriale che viene proposto da Edmund

Husserl, e poi continuamente ripreso, con il nome Lebenswelt, mondo della vita (mondo di vita).

2.1. Husserl Edmund: il mondo della vita (1937,1954 La crisi delle scienze europee e la

fenomenologia trascendentale.)

2.1.1. Husserl introduce il concetto e la dimensione. «Nella sua trattazione su La crisi delle scienze

europee, Husserl ha introdotto il concetto di mondo della vita dal punto di vista di una critica della

ragione. Al di sotto della realtà che le scienze naturali fanno valere come unica, Husserl porta

invece alla luce il contesto previo all’esperienza di mondo e alla prassi naturale di vita, quale

fondamento di senso che è stato rimosso. Il mondo della vita rappresenta a tale riguardo il

controconcetto di tutte quelle idealizzazioni che costituiscono in primo luogo l’ambito oggettuale

delle scienze naturali. Contro le idealizzazioni della misurazione, della sottomissione alla causalità e

della matematizzazione, ma anche contro un’attiva tendenza alla tecnicizzazione, Husserl rivendica

invece il ritorno al mondo della vita come sfera immediatamente presente delle prestazioni

originarie; in tale prospettiva, egli critica le idealizzazioni, dimentiche di se stesse,

dell’oggettivismo delle scienze naturali. Ma poiché la filosofia del soggetto è cieca di fronte alla

caparbietà (Eigensinn) dell’intersoggettività linguistica, per questo anche Husserl non riesce a

riconoscere come già il terreno della stessa prassi comunicativa quotidiana poggi su presupposti

idealizzanti.» (Habermas Jürgen 1990, Il pensiero post-metafisico, ed. Laterza, Bari 1991, p. 85)

2.1.2. Scrive Husserl: « Le scienze costruiscono sopra l’ovvietà del mondo-della-vita, se ne servono

attingendo ad esso tutto ciò che volta per volta è necessario ai loro scopi. Ma usare in questo modo

il mondo-della-vita non significa conoscerlo scientificamente nel suo modo d’essere. […] Il

mondo-della-vita è un regno di evidenze originarie. Ciò che è dato in modo evidente è, a seconda

dei casi, «esso stesso» dato nella percezione, e cioè esperito nella sua presenza immediata, oppure è

ricordato nella memoria. Tutti gli altri modi di intuizione sono presentificazioni di questo «esso

stesso». […] Certo uno dei compiti più importanti della penetrazione scientifica del mondo-dellavita, è quello di valorizzare il diritto originario (Urrecht) di queste evidenze, la loro dignità di

evidenze capaci di fondare la conoscenza rispetto a quella delle evidenze logico-obiettive. Occorre

chiarire, occorre cioè mostrare in un’evidenza definitiva, come qualsiasi evidenza delle operazioni

6

logico-obiettive su cui si fonda, sia per la forma sia per il contenuto, qualsiasi teoria obiettiva (la

teoria matematica, la teoria delle scienze naturali), abbia le sue occulte fonti di fondazione nella vita

ultima operante in cui la datità evidente del mondo-della-vita ha attinto e sempre di nuovo attinge il

suo senso d’essere pre-scientifico.» (Husserl Edmund, La crisi delle scienze europee e la

fenomenologia trascendentale, ed. Il Saggiatore, Milano 1975 pp. 154, 156157)

2.1.3. A commento: «La sfera trascendentale della fenomenologia si precisa ora come campo delle

operazioni «precategoriali» dei soggetti concreti, cioè come originario «mondo della vita»

(Lebenswelt: cfr. Crisi, parr. 28-55). È a partire da queste operazioni originarie, assunte come tema

specifico della scienza fenomenologica, che l’uomo deve recuperare il senso intersoggettivo

(storico-sociale-ideale) delle categorie obiettivistiche delle scienze e delle ormai alienate e alienanti

istituzioni sociali. Solo rompendo il lungo oblio delle proprie originarie intenzionalità liberatorie nei

confronti di tutti gli uomini, la civiltà europea potrà rinascere come la fenice dalle proprie ceneri

(Crisi, I Dissertazione).» (Carlo Sini)

2.2. Jürgen Habermas: Mondo della vita contesto di intesa e di comunicazione

2.2.1. Il mondo della vita in un esempio: muratori in cantiere. «L’esempio di un comando che il

destinatario ritiene inattuabile rammenta che i partecipanti all’interazione si esprimono sempre in

una situazione che essi devono definire in comune, se agiscono in modo orientato all'intesa. Il

lavoratore anziano in un cantiere che invia un collega più giovane e di recente assunzione a

prendere la birra e pretende che faccia in fretta, sia di ritorno entro un paio di minuti, parte dal fatto

che ai partecipanti (qui il destinatario e i colleghi che si trovano a portata di voce) la situazione sia

chiara: la colazione è il tema, il rifornimento di bevande è un obiettivo riferito a questo tema; uno

dei colleghi più anziani concepisce il piano di mandare il «nuovo» che, a causa del suo stato, può

sottrarsi difficilmente a tale esortazione. La gerarchia informale del gruppo degli operai nel cantiere

costituisce il quadro normativo nel quale uno può esortare l’altro a fare qualcosa. La situazione di

azione è definita temporalmente dalla pausa di lavoro, spazialmente dalla distanza del bar più vicino

rispetto al cantiere. Se ora la situazione è tale per cui il bar più vicino non può essere assolutamente

raggiunto a piedi in un paio di minuti, se dunque il piano del collega di lavoro più anziano può

essere attuato, nella condizione menzionata, soltanto con l'aiuto di un’auto (o di un altro veicolo)

l’interpellato risponderà forse: «Ma non ho la macchina». (Habermas 1981, Teoria dell’agire

comunicativo, 707-708)

2.2.2. Il mondo della vita (mondo vitale) nella presentazione di Jürgen Habermas, in molte riprese:

« Il mondo vitale immagazzina il lavoro interpretativo svolto dalle generazioni precedenti; esso è il

contrappeso conservatore contro il rischio di dissenso che sorge con ogni processo effettivo

dell’intendersi.» (Habermas 1981, Teoria dell’agire comunicativo, 138) Dunque una definizione e

molte dimensioni / direzioni che pongono il mondo della vita in collegamento e a fondamento

dell’agire comunicativo: «correlato a processi di intesa», «contesto dell’agire comunicativo»,

«concetto complementare all’agire comunicativo», «orizzonte e sfondo dell’agire comunicativo»,

«un serbatoio o uno sfondo di certezze ed evidenze non problematizzate ma problematizzabili a

mano a mano che diventano rilevanti per una situazione», «un a priori sociale racchiuso

nell’intersoggettività della comprensione linguistica», «Singoli elementi, determinate evidenze

vengono però mobilitati sotto forma di un sapere consensuale e al tempo stesso problematizzabile

soltanto quando diventano rilevanti per una situazione»; «nessi di riferimento, che collega fra loro

le componenti della situazione e quest’ultima al mondo vitale», «un serbatoio di evidenze o

convinzioni incontrollabili che i partecipanti alla comunicazione utilizzano per i processi

cooperativi di interpretazione», «riserva di sapere tramandato e linguisticamente organizzato», «il

luogo trascendentale nel quale parlante e ascoltatore si incontrano, nel quale possono avanzare

reciprocamente la pretesa che le loro espressioni si armonizzano con il mondo (oggettivo, sociale,

soggettivo), nel quale possono criticare e confermare queste pretese di validità, esternare il dissenso

e raggiungere l’intesa», « si intendono sempre nell’orizzonte di un mondo vitale», «l’impalcatura

7

formale con cui gli agenti in modo comunicativo inquadrano i contesti situazionali di volta in volta

problematici», «Questa riserva di sapere munisce gli appartenenti di convinzioni di sfondo

aproblematiche, supposte unanimemente come garantite; e da esse si forma di volta in volta il

contesto di processi di comprensione, nei quali i partecipanti utilizzano o collaudate definizioni di

situazioni o ne concordano di nuove. I partecipanti alla comunicazione trovano già

contenutisticamente interpretato il nesso fra mondo oggettivo, sociale e soggettivo», «è costitutivo

dell’intendersi in quanto tale, mentre i concetti formali del mondo formano un sistema di

riferimento per quello su cui è possibile intendersi», … «le «strutture» della Lebenswelt. Secondo

Habermas esse sono cultura, società, personalità — intese rispettivamente come riserva di sapere

partecipabile, ordinamenti di appartenenza che fungono da fonte di solidarietà, processi di identità».

(Habermas 1981, Teoria dell’agire comunicativo, soprattutto dalle pp. 697 alle 809 passim e da

Introduzione di G.E. Rusconi)

«A questo punto posso introdurre il concetto di «Lebenswelt» anzitutto come correlato a processi di

intesa. Soggetti che agiscono in modo comunicativo si intendono sempre nell’orizzonte di un

mondo vitale. Il loro mondo vitale si compone di convincimenti di sfondo più o meno diffusi,

sempre aproblematici. Tale sfondo di mondo vitale funge da fonte per definizioni situazionali che

sono presupposte in modo aproblematico dai partecipanti. Nella loro opera di interpretazione gli

appartenenti ad una comunità comunicativa delimitano il mondo oggettivo e il loro mondo sociale

condiviso intersoggettivamente dai mondi soggettivi di singoli e di (altri) collettivi. I concetti del

mondo e le corrispondenti pretese di validità costituiscono l’impalcatura formale con cui gli agenti

in modo comunicativo inquadrano i contesti situazionali di volta in volta problematici, cioè

bisognosi di accordo, nel loro mondo vitale presupposto come aproblematico.

Il mondo vitale immagazzina il lavoro interpretativo svolto dalle generazioni precedenti; esso è il

contrappeso conservatore contro il rischio di dissenso che sorge con ogni processo effettivo

dell’intendersi. […] Su questo sfondo diventa evidente quali proprietà formali debbano presentare

le tradizioni culturali se in un mondo vitale interpretato in modo corrispondente devono essere

possibili orientamenti razionali di azione, se questi devono potersi coagulare in una condotta

razionale di vita. […] Dalla prospettiva rivolta alla situazione il mondo vitale appare come un

serbatoio di evidenze o convinzioni incontrollabili che i partecipanti alla comunicazione utilizzano

per i processi cooperativi di interpretazione. Singoli elementi, determinate evidenze vengono però

mobilitati sotto forma di un sapere consensuale e al tempo stesso problematizzabile soltanto quando

diventano rilevanti per una situazione.» (Habermas Jürgen 1981, Teoria dell’agire comunicativo,

ed. Il Mulino, Bologna 1986, pp. 138-140, 175-177, 706-712- passim)

3. il triangolo antico: linguaggio – mente – realtà

3.1. Platone. Il triangolo parola – idea – realtà. Con le parole gestiamo per lo più il nostro

rapporto con la realtà sociale e naturale; occorre allora possedere l’arte di un uso corretto dei nomi.

Il problema è posto con una domanda diretta in un dialogo di Platone, il Cratilo: «Vi è per ciascuna

cosa una esatta denominazione che le è propria per natura o l’esattezza dei nomi consiste solo

nella convenzione e nell’accordo?» Sono richiamate così e poste in discussione / dialogo due tesi

linguistiche destinate a diventare classiche: quella naturalistica (sostenuta, nel dialogo, da Cratilo) e

quella convenzionalistica (sostenuta da Ermogene).

«Cratilo dice che per ciascuna cosa vi è una esatta denominazione che le è propria per natura e

che non sarebbe nome quello che alcuni per comune accordo chiamassero tale». Di contro,

Ermogene sostiene: «non riesco a convincermi come l’esattezza dei nomi possa consistere in altro

che nella convenzione e nell’accordo. A me pare infatti che quel nome che si attribuisce ad una

cosa, questo è l’esatto; e se successivamente lo si cambia… il secondo non sarà per niente meno

esatto del primo». È la vecchia e ben più ampia diatriba sul tema se sia la natura (phýsis) o la

convenzione (nòmos) a definirci e guidarci; o il divario tra una concezione mitica della parola o una

8

sua concezione come parola-strumento. Platone, per bocca di Socrate, riprende le due tesi, ne coglie

l’errore ma, contemporaneamente, ne recupera elementi indispensabili per formulare una nuova

teoria sulla natura, funzione e correttezza del linguaggio. Le due tesi, opposte tra loro, hanno in

comune lo stesso errore di pensare ad un rapporto diretto tra nome e cosa; in tal caso vi dovrebbe

essere un nome per ogni cosa, e parte di cosa… fino a una infinità di nomi tale da annullare il

linguaggio, la sua funzione e dunque la definizione di regole per un suo uso corretto; in tal caso

infatti la parola coincide con le cose esistenti ed è inutile per designarle, non ci resta che guardarle.

Platone ricombina le due posizioni in una teoria nuova. La parola indica certamente la realtà,

altrimenti non avrebbe alcun significato e sarebbe un semplice suono, ma indica la realtà in quanto

della cosa indica “il che cos’è”, l’idea, l’essenza. La situazione linguistica è dunque una relazione

triangolare: parola idea realtà; e solo in questa relazione si possono definire le regole per un uso

corretto del nome. Il nome è uno strumento e come ogni strumento ha delle regole d’uso o almeno

condizioni per un uso efficace (non si può impugnare un coltello per la lama). Occorre gestire

correttamente le due componenti: natura e convenzione, entrambe presenti nell’arte del denominare.

Se è per convenzione che le diverse lingue indicano una stessa realtà con nomi diversi, ogni lingua

ne indica l’essenza secondo necessità o secondo natura e servendosi per questo dell’idea con cui la

mente coglie la natura della cosa e la definisce.

3.2. Aristotele. Il triangolo parola – moti dell’anima – realtà. Nel trattato Dell’espressione,

riprende quel triangolo linguistico sostituendo alla componente “idea” il dato “affezioni della

mente” e dilatando così enormemente la situazione linguistica e il ruolo della mente nel costruire

ponti con la realtà.

«Occorre stabilire, anzitutto, che cosa sia nome e che cosa sia verbo, in seguito, che cosa sia

negazione, affermazione, giudizio e discorso. Ordunque, i suoni della voce sono simboli delle

affezioni che hanno luogo nell’anima, e le lettere scritte sono simboli dei suoni della voce. Allo

stesso modo poi che le lettere non sono le medesime per tutti, così neppure i suoni sono i medesimi;

tuttavia, suoni e lettere risultano segni, anzitutto, delle affezioni dell’anima, che sono le medesime

per tutti e costituiscono le immagini di oggetti, già identici per tutti.» (Aristotele, Dell’espressione)

3.2.1. Le ragioni di questa precisazione sono nella natura dell’anima, della mente (psyché).

Quando Aristotele, De Anima, dopo aver definito l’anima (la psyché) principio del vivente, e averne

richiamate le funzioni (nutritiva, sensitiva, intellettiva) affronta la questione «riguardo alla parte

dell’anima con cui essa conosce e pensa» si pone un doppio problema: 1. “quale sia la sua

caratteristica specifica”, 2. “in quale modo il pensiero si produca”. E, riprendendo le tradizioni

precedenti e la tesi di Platone (e dei platonici) propone: «Quindi si esprimono bene coloro i quali

affermano che l’anima è il luogo delle forme, solo che tale non è l’intera anima, ma quella

intellettiva, ed essa non è in atto, ma in potenza le forme.» (Aristotele, L’anima)

In sintesi: ha ragione Platone, “l’anima è il luogo delle forme…”, ma con una correzione:

l’intelletto è il luogo di tutte le forme “in potenza”, non in atto. La caratteristica specifica

dell’intelletto è di essere in potenza tutte le forme. L’intelletto non è (non coincide con) le forme

che pensa, altrimenti la sua potenza sarebbe limitata a quelle, non si spiega come possa passare ad

altre, coincidendo con le forme non potrebbe controllarle. Perciò occorre immaginare una doppia

situazione, all’apparenza contraddittoria: l’intelletto è nei concetti che pensa (per il fatto che li

pensa ed è in tal senso “passivo”), ma è separato da essi perché è in potenza tutte le altre forme (ed

è perciò “possibile”) e proprio perché ne è separato (distante) conosce e domina (ed è perciò

intelletto “agente” [in questi termini Anassagora parlava del Nous che tutto conosce e domina come

un divino intelletto agente unico; e al suo seguito si collocherà Averroè, interpretando Aristotele]).

Dal fatto che l’intelletto è in potenza tutte le forme dipende la sua situazione caratteristica,

apparentemente contraddittoria ma costituente la vita dell’intelletto, la dinamica e l’impulso del suo

perenne agire e la cui natura viene indicata con diverse espressioni. L’intelletto (la mente, l’anima o

una sua specifica componente, quella conoscitiva) è “impassibile” (non deteriorabile): pur essendo

9

le forme che pensa non svanisce con esse; è “possibile”: è aperto a tutte le forme, in potenza ad esse

perché impassibile e autonomo; è “agente” poiché conosce e domina passando da forma in forma, (è

il divino in noi); è “passivo” perché recettivo nei confronti delle forme che pensa mentre le pensa

(ne è impressionato, interessato, rapito…); ma è una passività attiva perché pur pensandole le

domina, ne resta staccato per altre direzioni e, soprattutto perché nella passività delle idee

l’intelletto realizza in atto la propria perfezione. Aristotele spiega quest’ultima situazione tornando

sull’analogia tra conoscenza sensibile e conoscenza intellettiva e mostrandone la differenza: mentre

una forte sensazione rischia di ledere, alterare il senso, un concetto alto, nella cui conoscenza

l’intelletto è attivo, potenzia, perfeziona e realizza l’intelletto lo rende sommamente attivo.

Riprendendo il ragionamento di Aristotele: «Quindi si esprimono bene coloro i quali affermano che

l’anima è il luogo delle forme, solo che tale non è l’intera anima, ma quella intellettiva, ed essa non

è in atto, ma in potenza le forme. Che poi l’impassibilità della facoltà sensitiva e quella della

facoltà intellettiva non siano la stessa risulta evidente se si considerano gli organi sensori e il

senso. In effetti il senso non è in grado di percepire dopo l’azione di un sensibile troppo intenso; ad

esempio non può udire il suono dopo aver percepito suoni troppo forti, né può vedere o odorare

dopo aver percepito colori o odori troppo intensi. Invece l’intelletto, quando ha pensato qualcosa

di molto intellegibile, non è meno, ma anzi più capace di pensare gli intellegibili inferiori, giacché

la facoltà sensitiva non è indipendente dal corpo, mentre l’intelletto è separato. Quando poi

l’intelletto è divenuto ciascuno dei suoi oggetti, nel senso in cui si dice «sapiente» chi lo è in atto (e

questo avviene quando può esercitare da sé la propria conoscenza), anche allora è in certo modo in

potenza, ma non come prima di avere appreso o trovato; ed allora può pensare se stesso.»

(Aristotele, L’anima)

In conclusione, un invito etico alla vita conoscitiva (verrà ripreso in presentazione di Aristotele):«

Se dunque in confronto alla natura dell’uomo l’intelletto è qualcosa di divino, anche la vita

conforme a esso sarà divina in confronto alla vita umana. Non bisogna perciò seguire quelli che

consigliano che, essendo uomini, si attenda a cose umane ed, essendo mortali, a cose mortali,

bensì, per quanto è possibile, bisogna farsi immortali e far di tutto per vivere secondo la parte più

elevata di quelle che sono in noi; se pur infatti essa è piccola per estensione, tuttavia eccelle di

molto su tutte le altre per potenza e valore.» Aristotele Etica Nicomachea 1177b3

3.3. Allargare l’indagine, trovare fonti, ampliare possibilità.

3.3.1. Judith Butler: linguaggio e corporeità; il triangolo parola – corpo – realtà.

Il linguaggio ha la propria sede primaria nel corpo; un legame che oltre a chiarire la natura del

linguaggio ne amplifica le potenzialità significative ed espressive. Osserva Butler, con tesi

fondamentale e fondante: «Ogni volta che tento di parlare del corpo, finisco per scrivere del

linguaggio. Questo non perché io pensi che il corpo sia riducibile al linguaggio; non è così. Il

linguaggio proviene dal corpo, trattandosi di un’emissione. Il corpo rappresenta ciò che rende il

linguaggio esitante, il corpo porta i suoi segni, i suoi significanti, in modi che rimangono in larga

parte inconsci.» (Judith 2004 La disfatta del genere, 231) Riprendendo e completando una

precedente citazione: «A mio parere, la performatività non riguarda solo l’atto linguistico, ma anche

quello corporeo. La relazione tra corpo e linguaggio, che in Corpi che contano definisco “chiasmo”,

è alquanto complicata. Esiste sempre una dimensione della vita corporea che non può essere del

tutto rappresentata, sebbene costituisca la condizione di attivazione del linguaggio. Generalmente,

mi attengo alla concezione lacaniana di Shoshana Felman in The Scandal of the Speaking Body,

secondo la quale è il corpo a originare il linguaggio, il quale veicola le intenzioni del corpo e

performa atti corporei che non sono sempre compresi da chi usa il linguaggio per realizzare

consapevolmente determinati scopi. Credo che sia questa l’importanza del transfert non solo per la

situazione terapeutica, ma per la teorizzazione del linguaggio che in esso si origina. Quando

parliamo, vogliamo comunicare qualcosa con le nostre parole, ma facciamo [do] anche qualcosa

10

con il discorso, e quello che realizziamo e come agiamo sull’altro attraverso il nostro linguaggio

non corrispondono al significato consciamente veicolato. Ciò vuol dire che le significazioni del

corpo eccedono le intenzioni del soggetto.» (Judith 2004 La disfatta del genere, 232)

3.3.2. Ludwig Wittgenstein: il triangolo parola – linguaggio ordinario quotidiano (mondo

della vita) – realtà. I passaggi.

[1.] il mondo è l’insieme dei fatti che accadono

Le tesi di apertura del Tractatus logico philosophicus e la relazione mondo e linguaggio (e mente).

«1. Il mondo è tutto ciò che accade.

1.1 Il mondo è la totalità dei fatti, non delle cose.

1.11 Il mondo è determinato dai fatti e dall’essere essi tutti i fatti.

1.12 Ché la totalità dei fatti determina ciò che accade, ed anche tutto ciò che non accade.

1.13 I fatti nello spazio logico sono il mondo.

1.2 Il mondo si divide in fatti.»

L’intero progetto avviato da Wittgenstein di avviare un cammino filosofico di chiarificazione

linguistica, poggia su alcuni postulati presentati da Wittgenstein come proposizioni centrali. Il

Tractatus si apre con l’enunciato: «il mondo è tutto ciò che accade». La realtà non è presentata

come un insieme di oggetti in sé definiti: non possiamo infatti rappresentarci alcun oggetto

indipendentemente dal contesto logico linguistico del suo uso e dalle sue possibili relazioni con altri

oggetti con i quali forma «stati di cose» («un oggetto non è mai solo, è sempre vissuto in un

ambiente che ne determina il ruolo» Bencivenga Ermanno 2013 Filosofia in gioco, Laterza, RomaBari p. 71); le combinazioni, contingenti, variabili e molteplici degli oggetti in stati di cose

costituiscono i fatti del mondo, perciò «il mondo — afferma Wittgenstein — è la totalità dei fatti,

non delle cose».

[2.] la relazione linguaggio e mondo

Le affermazioni: «Il mondo è la totalità dei fatti»; «il mondo è tutto ciò che accade»; dunque fatti e

non cose o oggetti, portano con sé una chiarificazione della natura e della funzione del linguaggio.

Al centro del Tractatus Wittgenstein pone un’innovativa concezione del linguaggio: esso non

consta di «etichette» per le cose del mondo; nomi e proposizioni non si riferiscono al mondo

esterno, non designano una realtà esterna al linguaggio; il linguaggio è, anzi, ciò che ci consente di

avere un mondo, è lo spazio logico nel quale il mondo ha una forma, un senso (il mondo che ha per

noi senso è posto nelle parole, negli enunciati che lo indicano). Non è possibile, spiega

Wittgenstein, parlare del rapporto tra linguaggio e mondo (le cose, la realtà esterna); anche questo

rapporto è momento del linguaggio (se ne parla); il mondo è tale solo all’interno del linguaggio,

all’interno della sua costituzione linguistica; non è ovviamente possibile parlarne senza parole,

senza linguaggio; l’uomo non ha oggetti o fatti al di fuori del linguaggio: i fatti non sono «nel

mondo», ma nella configurazione del linguaggio-mondo. Tra linguaggio e mondo vi è una

corrispondenza formale biunivoca: i fatti linguistici raffigurano (secondo diversi livelli di

complessità) i fatti del mondo; la totalità di ciò che accade è esprimibile in forme logicolinguistiche. L’insieme di tutti i fatti costituisce lo spazio logico del mondo. Il linguaggio (come il

mondo) non ha nulla al proprio esterno, sia perché il mondo logico non conosce nulla di esterno alla

logica, sia perché il mondo, per definizione, non ha nulla che accada fuori di esso: «il mondo è la

totalità dei fatti» (linguistici). Le nostre proposizioni logiche sono immagini, proiezioni di fatti e

non di cose, di relazioni e non di oggetti semplici; il nome significa un oggetto solo all’interno di

una proposizione. L’insieme di tutti i fatti costituisce lo spazio logico del mondo.

[3.] la chiarificabilità del linguaggio-mondo nei suoi ambiti formalizzati (e formalizzabili)

Sede di un passaggio: la totalità chiarificabilità del dicibile e la mostra dell’indicibile in un

linguaggio formalmente definito. Dalla prefazione di Bertrand Russell al Tractatus di Wittgenstein:

11

«Un linguaggio logicamente perfetto ha regole di sintassi che prevengono il nonsenso, e ha simboli

singoli i quali hanno sempre un significato definito, unico, univoco. Wittgenstein si occupa delle

condizioni d’un linguaggio logicamente perfetto. Non che un qualche linguaggio sia logicamente

perfetto, o che noi ci crediamo capaci, hic et nunc, di costruire un linguaggio logicamente perfetto;

ma tutta la funzione del linguaggio è avere significato, questa funzione il linguaggio la assolve solo

nella misura in cui esso si avvicini al linguaggio ideale da noi postulato. […] Lo scopo della

filosofia è il rischiaramento logico dei pensieri. La filosofia è non una dottrina, ma un’attività.

Un’opera filosofica consta essenzialmente di chiarificazioni. Il risultato della filosofia sono non

“proposizioni filosofiche”, ma il chiarificarsi di proposizioni. La filosofia deve chiarire, e delimitare

nettamente, i pensieri che altrimenti sarebbero torbidi e indistinti» (4.111 e 4.112).»

Alla filosofia spetta il compito della chiarificazione: liberare il pensiero e il linguaggio dai

fraintendimenti da cui derivano inganni e falsi problemi, indicare la strada per un uso autentico

della parola, individuare con franchezza e determinazione le aree che non possono essere

consegnate alla parola e sulle quali è doveroso il silenzio. Si tratta di un progetto, ma anche di una

biografia, delineato e attuato da Wittgenstein con una costanza etica e filosofica che ha costruito

una direzione insopprimibile e doverosa della cultura contemporanea.

Quando nel 1922 Wittgenstein decide, dopo molte discussioni e verifiche, di pubblicare il suo primo

scritto, con il titolo Tractatus logico-philosophicus, egli giustifica la propria scelta con la

convinzione di aver trovato e indicato, in quest’opera, la strada per risolvere in modo definitivo tutti

i problemi filosofici nella misura in cui sono risolvibili. In questo testo Wittgenstein mira a

circoscrivere con rigore l’ambito di ciò che può essere detto, di ciò che è esprimibile, indicando le

condizioni logiche che permettono di costruire un linguaggio logicamente corretto, in grado di

indicare con chiarezza assoluta il significato di tutti i propri enunciati. Qualsiasi teoria deve infatti

la propria scientificità alla capacità di fornire una completa chiarificazione dei propri asserti: nel

mondo della scienza e del linguaggio non vi è posto per enigmi; «tutto ciò che può essere pensato

— afferma Wittgenstein — può essere pensato chiaramente, tutto ciò che può formularsi, può

formularsi chiaramente», «quanto a ciò di cui non si può parlare — conclude — si deve tacere». Il

Tractatus logico-philosophicus si propone così come manifesto del rigore logico-linguistico.

[4.] l’area del silenzio e le sue questioni

Il linguaggio non può mostrare i propri confini, può solo, sulla base delle proprie coordinate logicoformali, dire con definitiva chiarezza ciò che può essere detto; ma, così facendo, mostra ciò che non

è dicibile, rimanda cioè ai propri limiti.

Oltre agli enunciati fattuali e logici esistono molti altri enunciati che non concernono nè i fatti, nè la

struttura del linguaggio; sono gli enunciati della metafisica, della teologia, della morale e

dell’estetica. Pur esprimendo questioni «vitali», questi enunciati eccedono l’ambito del dicibile,

dell’esprimibile, di essi non possiamo «dire».

4.1. Gli enunciati metafisici sono, per lo più, enunciati totali: essere, mondo, vita, bene, bello,

giusto, amore, dolore ecc. in generale: il «che è» e non il «come è».

4.1.1. Si tratta di domande totali; vertono su temi non circoscrivibili, non possono essere definiti,

l’uomo non può indicarne i confini, delimitarne l’ambito e il significato globale, perché non può

avere su di essi uno sguardo esterno. Temi come l’essere, il bello, il bene, il giusto, il pensiero, il

mondo… non possono essere definiti, non possono essere portati a chiarezza definitiva, perché per

essere definiti implicano che colui che li definisce stia all’esterno di essi, quindi dovrebbe definirli

senza conoscerli; non possiamo parlare del mondo se non in quanto fatti del mondo; non possiamo

parlare della parola se non in quanto parte della parola. Si tratta di temi fondamentali che indicano

la natura dell’uomo nella sua complessità e nelle sue molte direzioni possibili. Definirle significa

porle all’esterno del soggetto, sottraendole alla sua disponibilità e negando quindi l’umanità che è in

lui strutturalmente (usare l’umanità come mezzo per sottrarre all’uomo la sua stessa umanità). Le

domande totali non sono quindi domande in quanto per esse è impossibile la risposta.

12

4.1.2. Non possiamo perciò ridurli a problema; definirli in termini di domanda, perché siamo noi

stessi l’oggetto di quella domanda, cadiamo, esistiamo in quel domandare. Il problema invece e la

domanda sono formulati, in contesti specifici, in modo che di essi vi sia una trattazione controllata e

una risposta, una risoluzione (un “come dovevasi dimostrare”) come accade nei problemi della

geometria, della matematica e della logica formale.

4.1.3. Presentarli in termini di domande (e di risposte!!) significa non comprenderne la rilevanza,

l’ampiezza, la profondità e, insieme, escludere la persona da quelli come se essi (il bene, il bello,

l’amore, il dolore, la vita, la morte) fossero oggetti, cose e non costituissero il suo mondo-della-vita

(alla Husserl). Non sono dati al linguaggio; al linguaggio che è definito da ciò che è dicibile con

chiarezza. Di loro, per onestà, non si può parlare (con pretese di chiarificazione); è meglio tacere.

4.2. L’esclusione degli enunciati “metafisici” dal dicibile non ne sminuisce il ruolo, anzi ha l’effetto

di attestarne la rilevanza. Con l’invito a tacere su «ciò di cui non si può parlare» Wittgenstein non

intende affatto negare la centralità delle questioni metafisiche, etiche ed estetiche (del bene, del

giusto, del bello, dell’essere, della verità, del senso …) ma sottolinearne l’importanza e la centralità.

Essa è stabilita e accresciuta proprio dalla consapevolezza dell’impossibilità di formulare su di esse

un discorso sensato e controllabile. «Se quest’opera ha un valore, il suo valore consiste in due cose.

In primo luogo, i pensieri son qui espressi; e questo valore sarà tanto maggiore quanto meglio i

pensieri siano espressi. Quanto più si sia colto nel segno. — Qui so d’essere rimasto ben sotto il

possibile. Semplicemente poiché la mia forza è impari al compito. — Possa altri venire e far ciò

meglio. Invece, la verità dei pensieri qui comunicati mi sembra intangibile ed irreversibile. Io

ritengo, dunque, d’avere definitivamente risolto nell’essenziale i problemi. E, se qui non erro, il

valore di quest’opera consiste allora, in secondo luogo, nel mostrare a quanto poco valga l’avere

risolto questi problemi.»

La convinzione dell’importanza di questi «problemi vitali» è ribadita più volte: presentando il

Tractatus, afferma, paradossalmente: «La mia opera consta di due parti: di ciò che qui è scritto e di

tutto ciò che io non ho scritto. E proprio questa seconda parte è quella più importante.» E ancora:

«anche una volta che tutte le possibili domande scientifiche hanno avuto risposta, i nostri problemi

vitali non sono ancora neppur toccati». Questo «ineffabile» che non può essere espresso, non è

«dicibile», tuttavia esiste, «si mostra», secondo Wittgenstein «è il mistico».

[5.] il linguaggio quotidiano in analisi: la presa di consapevolezza di una riserva senza fine

(nuova sede analitica e sociologica del mondo della vita).

Il silenzio dell’ascolto: un ascolto filosofico nella indagine linguistica della filosofia diventa

un’indagine analitica sul linguaggio quotidiano per coglierne densità e direzioni di senso; il

linguaggio formalmente perfetto è soltanto una delle forme che il linguaggio, nella sua concretezza

storica, può assumere; ne è anzi la forma più povera in quanto è dominata dal proposito di

conservare un rigido legame di univocità tra termine e significato, chiudendosi in un mondo di

artefatta perfezione formale.

Dunque, la natura formale del linguaggio scientifico rimanda all’analisi del linguaggio quotidiano e

qui individua la sede materiale del mondo della vita. «Tanto l’approccio linguistico quanto quello

fenomenologico conducono alla fondazione di una sociologia comprendente, la quale indaga l’agire

sociale sul piano dell’intersoggettività.» […] la critica trascendentale del linguaggio congeda quella

della coscienza. […] Le regole trascendentali secondo le quali sono strutturati i mondi della vita

diventano ora individuabili linguisticamente nelle regole dei processi di comunicazione.»

«Il Tractatus è la presa di coscienza della posizione trascendentale spettante alla sottintesa

universalità del linguaggio scientifico. Philosophische Untersuchungen vedono questo

trascendentale «linguaggio in generale» come finzione e scoprono nelle grammatiche della

comunicazione svolta nel linguaggio ordinario le regole secondo cui si costituiscono forme di vita.

Possiamo separare il grado trascendentale della riflessione dal grado socio-linguistico. Nella svolta

decisiva della biografia di Wittgenstein è visibile un mutamento sistematico. […] Nell’ultima

13

filosofia di Wittgenstein il detronizzato linguaggio monopolistico delle scienze naturali lascia il

posto a un pluralismo di linguaggi naturali, i quali stringono ora la realtà non più teoreticamente, in

un quadro unitario di concezione del mondo, ma praticamente entro i diversi mondi di vita. Le

regole di questi giochi linguistici sono grammatiche sia di linguaggi sia di forme di vita. […] la

grammatica che Io posso render perspicace per mezzo dell’analisi linguistica, diventa ora anche

etica: non è più logica del linguaggio unitario e dell’universo dei fatti, ma l’ordine costitutivo di un

mondo sociale di vita.» (Habermas 1967 Logica delle scienze sociali, 179-180, 182, 192-193)

Risultati centrale dell’analisi e delle ricerche.

5.1. la struttura del gioco linguistico, o il gioco come comprensione del linguaggio.

L’analitica del linguaggio vissuto ( questione e impegno storiografico e filosofico di Wittgenstein),

parte dalla osservazione che il linguaggio non ha origine dal denominare; il denominare è solo una

delle funzioni/atteggiamenti che danno origine al linguaggio (occorre abbandonare l’idea di un

ipotetico linguaggio primario/mitico che avrebbe origine dal denominare, come a presupporre un

prima destinato ad individuare oggetti, un dopo destinato a dar loro un nome); il denominare è da

considerare una specie di gioco linguistico dotato di una propria logica e funzione, ma non è il

linguaggio. Wittgenstein osserva inoltre come anche il linguaggio formalmente perfetto (oggetto e

obiettivo del Tractatus) è solo una delle possibilità del linguaggio, deriva da obiettivi specifici

(come quello della univocità termine-significato); da un punto di vista globale può risultare come

una delle forme più povere del linguaggio, quella semanticamente meno significativa.

5.2. la constatazione dei criteri variabili degli obiettivi condivisi nei processi di intesa: esattezza,

efficacia, utilità, precisione, chiarezza, verità … Il significato, come altri aspetti del linguaggio

quali esattezza, completezza…non sono dati assoluti (di un linguaggio presunto come unico) ma

sono tali in vista di uno scopo. «…ogni enunciato è dotato, così come è, di un suo proprio senso»

(cioè di un suo proprio significato… esattezza, completezza, efficacia, pertinenza, opportunità…).

«“Inesatto” è propriamente un rimprovero ed “esatto” una lode. E questo vuol dire: ciò che è

inesatto non raggiunge il suo scopo così perfettamente come ciò che è più esatto. Dunque tutto

dipende da che cosa chiamiamo “lo scopo”. È inesatto non dare la distanza dal sole a noi fino al

metro? E non dare al falegname la larghezza del tavolo fino al millesimo di millimetro? Non è

previsto un ideale di esattezza; non sappiamo neppure come immaginarlo: a meno che tu stesso non

stabilisca che cosa debba dirsi tale.» (Philosophische Untersukungen [Ricerche filosofiche] 88).

«Da un lato è chiaro che (...) noi non tendiamo ad alcun ideale: come se le vaghe proposizioni che

usiamo comunemente non avessero già un senso del tutto ineccepibile e noi dovessimo prima

costruire un linguaggio perfetto. D’altra parte sembra chiaro questo: che dove c’è senso, là

dev’esserci ordine perfetto. L’ordine perfetto deve dunque esser presente anche nella proposizione

più vaga.» (Philosophische Untersukungen [Ricerche filosofiche] 98).

La filosofia è allora analitica (fenomenologia) linguistica: non costruisce un ordine (linguaggio)

logico definitivo (e prescrittivo), non spiega i fatti linguistici del mondo con prove, cause…

descrive le proposizioni “così come sono”, animata dall’obiettivo etico-filosofico della piena

chiarificazione.

5.3. l’analitica linguistica diventa una fenomenologia antropologica; l’analitica linguistica diviene

scoperta (individuazione, analisi) degli atteggiamenti (atti) e delle disposizioni simboliche

dell’uomo nei confronti del mondo. Prende ulteriore impulso da questi aspetti la natura etica e

dialogica della analisi del linguaggio quotidiano. Il rapporto linguaggio-mondo diventa un rapporto

operativo e di carattere etico; in assenza di un linguaggio ideale di riferimento e di misura non resta

che la comprensione affidata ad un circolo di carattere ermeneutico, capace di portare ad evidenza e

sostenere una relazione di carattere comunicativo dell’uomo con l’uomo dell’uomo con il mondo.

Questa circolarità interpretativa ha sede nel linguaggio stesso. «L’analisi linguistica viene ora

privata di un metalinguaggio in tutt’e due le forme; essa regredisce all’uso riflessivo del linguaggio

e non può analizzare un linguaggio trasmesso che per mezzo delle espressioni del medesimo. Ma

allora la comprensione linguistica si chiude in un circolo: deve aver già da sempre compreso il

14

contesto. Alla analisi riflessiva del linguaggio è preclusa la via dell’analisi riduttiva. […] Proprio

questo circolo rimanda, in maniera logicamente stringente, al nesso di linguaggio e prassi. […] La

verità da convalidare entro il tacito consenso di coloro che agiscono insieme, si riferisce al

«funzionamento» di un comune gioco di simboli e soprattutto di attività, al «dominio» di quelle

regole che organizzano non solo opinioni, ma anche una forma di vita.» (Habermas 1967 Logica

delle scienze sociali, 204-205).

5.4. dunque (e infine) l’ascolto: non prescrivere o spiegare ma osservare e descrivere; osservare e

descrivere è chiarificare atteggiamenti, liberare potenzialità. Questa è la pulsione etica della

filosofia analitica e della filosofia in generale (fin da Socrate). Secondo la posizione di Michael

Dummett, un’analisi appropriata del pensiero può essere perseguita solo attraverso l’analisi del

linguaggio. (Dummett Michael 2004 Verità e passato, Raffaello Cortina editore, Milano 2006,

introduzione di Elisa Paganini, X-XI)

« e dunque quel silenzio in sé rivolto

non da astuzia nasceva o da timore,

ma dall’ascolto. »

Rainer Maria Rilke Sonetti a Orfeo

15