opere

in mostra

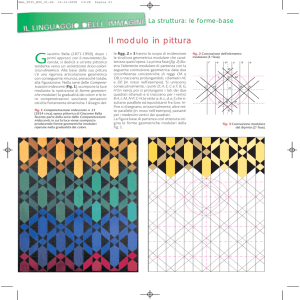

1

Sarcofago con Muse

Da Civita Castellana

Marmo

Alt. cm 52, lungh. cm 156,

largh. cm 56

Metà del II secolo d.C.

Civita Castellana, Museo

Archeologico Nazionale,

Forte Sangallo, inv. 59646

Sul campo principale sono le

nove Muse. È singolare che la

sesta figura da destra, femminile

nel corpo e nelle vesti, rechi volto e pettinatura da giovinetto,

da cui discende la congettura

che il defunto si sia lasciato effigiare sotto le spoglie di una Musa. L’opera è stata realizzata da

un artigiano locale, che ha prestato poca cura alla riproduzione dell’anatomia: difatti, se si

eccettua la settima Musa, tutte le

altre sono caratterizzate da corpi pesanti, mentre i rapporti tra

le loro varie parti sono approssimativi. Lo stretto legame che unisce Apollo alle nove dee fa sì

che in numerosi sarcofagi sulla

fronte esse appaiano insieme ad

Apollo musagete; nella fattispecie, egli, identificabile nel giovane nudo con plettro, occupa

invece il pannello di sinistra, cui

risponde sulla destra il grifo. Per

la datazione del sarcofago vengono in soccorso un esemplare

del Louvre di analogo soggetto,

riferito al 160 d.C., e un sesterzio di Antonino Pio del 140143 d.C., rinvenuto proprio al

suo interno.

2

Statua di Polymnia

Da Roma, area di Villa Fiorelli

sul lato prospiciente via Terni

Marmo pario

Alt. cm 156

Copia romana da un originale

della tarda età ellenistica

Ultimo quarto del II secolo d.C.

Roma, Musei Capitolini,

Centrale Montemartini,

inv. 2135

Raffigurata in atteggiamento sognante e pensoso, completamente avvolta nel mantello e appoggiata a uno sperone roccioso, la giovane Musa reggeva un

rotolo di versi, simbolo dell’arte

da lei rappresentata. Si tratta di

una splendida interpretazione

romana ispirata al gruppo di

Muse disegnate da Philiskos di

Rodi nel II secolo a.C. quali parti integranti di un unico complesso scultoreo, come rivela nella

replica la presenza di un punto

di vista privilegiato. La politura

originaria dell’opera è perfettamente conservata perché la statua venne nascosta in antico in

un cunicolo sotterraneo. Considerata l’assoluta qualità artistica

e la cura dei particolari che sembrano conservare la freschezza

dell’originale, la scultura doveva

far parte di un ciclo decorativo

di una importante residenza imperiale, da situare in una zona

non molto lontana dall’area del

rinvenimento, che per fasto doveva gareggiare con i palazzi

del Palatino.

228

3

Statua di Calliope

Dalla collezione Cesi (?),

poi collezione Boncompagni

Ludovisi

Marmo greco, probabilmente

pentelico

Alt. cm 119

Età adrianea

Roma, Museo Nazionale

Romano, Palazzo Altemps,

inv. 8580

La Musa siede su una roccia; veste un chitone a mezze maniche

cinto sotto i seni e un ampio mantello panneggiato sulle gambe.

La testa e gli avambracci sono di

restauro; gli attributi dello stilo e

della tavoletta, pur moderni, sono comunque compatibili con il

personaggio, riconoscibile come

Calliope, patrona della poesia

229

epica. Di provenienza ignota,

corrisponde però a un tipo ben

attestato nei cicli di Muse provenienti da grandi ville del II secolo d.C., e potrebbe pertanto la

statua in esame essere stata parte di un ciclo simile.

4

Busto di Omero

Da Roma, Esquilino

Marmo bianco

Alt. totale cm 71

Sono di restauro naso, busto

e piede

Copia romana da un originale

ellenistico del II secolo a.C.

Roma, Musei Capitolini

- Palazzo Nuovo, Sala

dei Filosofi, inv. 557;

già collezione Albani

Questo tipo di ritratto è conosciuto in due repliche: questa capitolina e una al British Museum.

La caratteristica del tipo in esame è la particolare astrattezza

degli occhi, asimmetrici, intorno

ai quali la superficie sembra ribassata. La barba incornicia il

volto, ma è rasata immediata-

mente al di sotto del labbro inferiore, mentre i baffi, folti, coprono i solchi ai lati delle labbra fino a congiungersi con i peli della barba. Questo contribuisce a

rendere ancora più astratta l’espressione. Il capo è incorniciato da capelli resi a fitte incisioni,

molto radi all’altezza delle tempie e scompartiti da una benda

che scende fino al collo.

5

Affresco con Achille e Briseide

Da Pompei, Casa del Poeta

Tragico (R. VI, 8, 5)

Intonaco dipinto

Alt. cm 127, largh. cm 122

Integro, eccetto la parte

superiore sinistra, con lacuna

integrata

IV stile; epoca flavia

(50-79 d.C.)

Napoli, Museo Archeologico

Nazionale, inv. 9105

L’affresco rappresenta uno dei

più celebri episodi dell’Iliade:

Briseide dal capo velato è allontanata da Achille, seduto davanti alla sua tenda, per essere

condotta, contro la volontà sua

e dell’amato eroe, da Agamennone. A separare, o idealmente

ancora a congiungere, i due è

Patroclo, visto di spalle, mentre

da dietro il seggio osserva la

scena Fenice, l’anziano consigliere del Pelide, che col suo gesto fa trasparire la preoccupazione per l’“ira funesta” che ne

seguirà. Intorno stanno i Mirmidoni, armati ma impotenti, e il

messaggero identificato dal caduceo. Nello sguardo fisso, che

si staglia dal lucido scudo, e nel

gesto plateale di Achille sta il

dramma dei due amanti, rappresentato come in un atto di tragedia in un originale della pittura greca del tardo classicismo,

forse un quadro del ciclo dipinto

da Theon di Samo, esposto a

Roma nel portico di Filippo e ripreso nella domus pompeiana.

6

Testa di Esiodo (?)

(cosiddetto Pseudo-Seneca)

Da Stabiae (Castellammare)

Marmo

Alt. cm 22

La parte inferiore del collo

è incurvata per l’inserimento

in un’erma

Età antonina

Napoli, Museo Archeologico

Nazionale, inv. 150196

La testa trasmette un archetipo

del medio ellenismo (230-160

a.C.), che, per il suo realismo

quasi da figura di genere, rompe con le norme dell’estetica

classica e che viene riprodotto

in numerose repliche, tra cui brilla quella, in bronzo, dalla Villa

dei Papiri. Il tipo fu identificato

con Seneca, ma la scoperta nel

1813 di un ritratto del filosofo,

accompagnato da iscrizione e

dotato di caratteri fisionomici

del tutto diversi, sfatò tale arbitraria identificazione. Per la presenza di una corona d’edera,

premio degli agoni teatrali, in

una copia ora al Museo delle

Terme, e per l’abbinamento del

tipo con Menandro, in una doppia erma di Villa Albani, si distingue il riconoscimento con il

commediografo Aristofane (V secolo a.C.), vissuto molto tempo

prima della realizzazione dell’originale, allora eventualmente

da intendersi come ritratto di ricostruzione. Altra suggestiva interpretazione ha invece puntato

sul nome di Esiodo, di fatto immaginato nella tradizione ellenistico-romana quale ascreus senex (Virgilio, Ecl., 6, 70).

230

7

Erma di Virgilio (?)

Da Roma, area presso

il Mausoleo di Augusto (1937)

Marmo lunense

Alt. cm 48

I secolo d.C.

Roma, Musei Capitolini,

Centrale Montemartini,

inv. 2410

La resa infossata degli occhi nelle sporgenti arcate sopraccigliari, il volto scavato e segnato da

profonde rughe, come il collo, e

le labbra sottili quasi serrate permettono di collocare l’erma nella tradizione ritrattistica tardorepubblicana, come anche la geometrizzazione della testa appena segnata da rade ciocche. La

trattazione delle superfici è però

più fredda e manieristica tanto

231

da suggerire una datazione in

età augustea che, confortata dal

contesto di provenienza, ha permesso di formulare la suggestiva

identificazione con il poeta Virgilio.

8

Vaso calatoide

con Saffo e Alceo

Da Agrigento

Ceramica attica a figure rosse

Alt. cm 53, diam. max. cm 38

Pittore di Brygos

470-460 a.C.

Monaco di Baviera, Staatliche

Antikensammlungen, inv. 2416

Il vaso, dalla particolarissima forma, presenta una scena chiaramente identificata dalle iscrizioni

che qualificano le due figure rappresentate come Saffo e Alceo,

pur non offrendocene il ritratto. Il

poeta di Mitilene è raffigurato di

profilo, avvolto nell’himation, con

i capelli cinti da una sottile fascia

e il volto barbato concentrato nell’esecuzione musicale: con le dita

della sinistra a pizzicare le corde

e il plettro nella destra, Alceo accompagna con le note del barbiton il canto, reso attraverso l’indicazione di piccoli cerchietti vicino

alla bocca del poeta, che rivolge

a Saffo in piedi davanti a lui. La

poetessa di Lesbo, rappresentata

di tre quarti, con i lunghi capelli

sciolti sulle spalle cinti da un diadema, indossa un himation bordato di nero sopra un sottile chitone fittamente pieghettato e decorato a puntini; stringe nella destra il plettro mentre tiene con la sinistra il barbiton che sembra aver

appena smesso di suonare. Saffo

è colta nell’attimo di volgersi indietro verso Alceo quasi sorpresa

nel suo incedere dalle parole che

nel canto sembra rivolgerle il poeta che le rese omaggio in un celebre verso definendola “cinta di

viole, pura, riso di miele”.

9

Statua di Euterpe

Dalla collezione Farnese

Marmo grechetto

Alt. cm 168

Età imperiale

Napoli, Museo Archeologico

Nazionale, inv. 6398

L’identificazione con la Musa Euterpe è fatta sulla base del doppio flauto che la figura stante

stringe con la mano destra. Tuttavia, poiché gli avambracci sono di restauro (integrazioni Albacini), l’identificazione non è

certa; anche la testa probabilmente antica è rilavorata. Ruesch sostiene che poteva trattarsi

di una statua di imperatrice in

costume sacerdotale, ispirata a

un originale greco di IV secolo

di scuola prassitelica.

10

Lekythos ariballica

con supplizio di Marsia

Da Armento

Ceramica attica a figure rosse

a rilievo

Alt. cm 36

400-375 a.C.

Napoli, Museo Archeologico

Nazionale, inv. 81396

La scena illustra la punizione del

Sileno Marsia, colpevole di aver

sfidato Apollo. Al centro è una

palma a cui è legato Marsia in

procinto di essere scuoiato dallo

Scita alla sua sinistra, mentre a

destra, in costume di citaredo, assiste all’imminente supplizio Apollo verso il quale vola una Nike a

sottolineare la vittoria del dio nella competizione musicale. A destra una Musa seduta è intenta a

suonare una grande kithara; davanti a lei sono un’altra Musa,

rappresentata di spalle, e un giovane nudo che si appoggia a un

pilastro con aria afflitta. Nel registro superiore due Muse, una seduta e l’altra in piedi, assistono alla scena. A sinistra del gruppo

centrale, una Musa, appoggiata

a un pilastro e con nella destra il

doppio aulos suonato da Marsia,

sembra dialogare con un giovane

afflitto in piedi davanti a lei, mentre un’altra Musa, seduta su una

roccia e rappresentata di spalle,

si volge verso il Sileno e altre tre

Muse, una seduta e le altre in piedi, assistono al supplizio. Questa

lekythos è significativa perché offre una delle poche rappresentazioni in cui le dee compaiono, secondo l’indicazione di Esiodo, in

numero di nove.

232

11

Cista con gara tra Apollo

e Marsia

Da Preneste

Bronzo

Alt. cm 54, diam. cm 26,5

Terzo quarto del IV secolo a.C.

Roma, Museo Nazionale

Etrusco di Villa Giulia,

inv. 13135; già collezione

Barberini

Sul corpo della cista, entro un

fregio fitomorfo, si svolge, in una

scena perfettamente centrata,

uno dei rari esempi di tale modalità narrativa in simile classe

di materiale, la rappresentazione della contesa tra Marsia e

Apollo, ambientata nel santuario

del dio. Al centro troneggia proprio Apollo, il quale assiste all’esibizione di Marsia che suona

233

i flauti. Dietro a lui osservano la

scena Artemide armata e una figura femminile seduta su una

roccia e con specchio (Afrodite).

Seguono una giovane donna

senza attributi, verosimilmente

identificabile con una Musa, e

un giovinetto. Dietro al Sileno sono rappresentati una figura femminile seduta su un seggio (Latona), seguita da un fanciullo con

lungo bastone (Olimpo?); infine,

vengono una giovane donna

ammantata appoggiata a un pilastrino, anch’essa interpretabile

come Musa, e una figura maschile barbata, seduta su una

roccia (Zeus).

Il manico presenta due slanciate

figure alate e nude di Geni; i

piedi sono nella forma di tre

zampe feline.

12

Ritratto di Pindaro

Provenienza sconosciuta

Marmo

Alt. totale cm 53

Copia romana da un originale

della metà del V secolo a.C.

circa

Napoli, Museo Archeologico

Nazionale, inv. 6144

Il ritratto rappresenta il poeta lirico Pindaro (518-438 a.C.) quale anziano col volto scavato dalle rughe; nella stilizzazione arcaizzante della barba è stato individuato un tratto denotante l’associazione con cerchie aristocratiche conservative e improntate a

vita lussuosa. Esso costituisce la

copia da un originale, del quale

sfuggono i termini cronologici

precisi: vengono messe in cam-

po sia l’epoca dello stile severo

sia quella alto-classica intorno alla metà del V secolo a.C., laddove nella critica più recente si è

data preferenza alla seconda

opzione con l’ausilio della forma

e del movimento delle ciocche

della chioma, contenente gli ingredienti stilistici più progrediti rispetto al viso che ritroviamo nelle teste sul fregio del Partenone e

su coeve stele funerarie. Già da

tempo sono state poi notate le

analogie fisionomiche del ritratto

con la testa del Centauro D del

frontone occidentale del tempio

di Zeus a Olimpia, specialmente

nella contrazione del sopracciglio, nella fattispecie segno di intensa attività spirituale.

13

Erma cosiddetta di Solone

Dalla collezione Farnese

Marmo

Alt. cm 53

Sono di restauro orecchio

destro, naso, collo ed erma

Copia romana da un originale

della fine del II secolo a.C.

Napoli, Museo Archeologico

Nazionale, inv. 6143

Del ritratto, arbitrariamente battezzato nel passato col nome di

Solone, esiste un’ulteriore copia

a Roma (Musei Capitolini - Palazzo Nuovo, Sala dei Filosofi,

inv. 573). Contrariamente alla

proposta invalsa nella critica più

remota di collocazione nel IV

secolo a.C., la datazione dell’originale intorno al 100 a.C. si

giustifica in base alle analogie

nella riproduzione dell’incarnato

con una testa bronzea di Delo,

mentre per l’impianto dell’acconciatura si raccomanda un parallelo con il ritratto di Carneade,

ed è stata ravvisata una consonanza, più vaga, anche con il

cosiddetto Gladiatore Borghese.

14

Busto di Pitagora

Dalla collezione Albani,

già Giustiniani

Marmo greco

Alt. totale cm 49,3

Sono di restauro naso e parte

superiore dell’erma

Copia romana da un originale

del II-I secolo a.C.

Roma, Musei Capitolini Palazzo Nuovo, Sala

dei Filosofi, inv. 594

L’erma è il ritratto di un uomo in

età matura, con il volto incorniciato da una barba resa a fitte

incisioni, fluente all’altezza del

mento, lunga fino al petto e appuntita. I baffi ricoprono quasi

completamente il labbro superiore, mentre quello inferiore è carnoso e pronunciato. Gli occhi,

lievemente infossati, e il solco

sulla fronte rendono evidente

che si tratta della rappresentazione di un “pensatore”. Un turbante avvolge e circonda la

sommità della testa. L’immagine

è comunemente attribuita a Pitagora, filosofo e matematico, nato a Samo nella prima metà del

VI secolo a.C., fondatore di un

movimento con fini etici e religiosi. Intorno alla sua figura si

formò un mito ed egli fu venerato anche per la capacità di predire il futuro. Il turbante è considerato un riferimento ai viaggi

del filosofo in Oriente.

234

15

Ritratto di Socrate

Dalla collezione Albani,

già Cesi

Marmo greco

Alt. totale cm 54,8

Sono di restauro naso, guancia

sinistra, parte del labbro

superiore e parte della barba

e dei capelli

Copia romana da un originale

greco della seconda metà

del IV secolo a.C.

Roma, Musei Capitolini Palazzo Nuovo, Sala

dei Filosofi, inv. 508

Il ritratto è quello di un uomo anziano, dal volto pieno, con la

fronte solcata da due rughe parallele. Il naso è piccolo e schiacciato, quasi camuso. Gli zigomi

sono sporgenti e il volto è rico-

235

perto da una folta barba che si

divide in due grandi ciocche

che, incontrandosi sul mento, formano un motivo a spina di pesce. I capelli, resi con morbidezza, lasciano scoperta gran parte

della fronte per l’incipiente calvizie. È questa, senza dubbio,

l’immagine attribuita a Socrate,

nota in una serie di copie presenti nelle maggiori collezioni

pubbliche e private. L’archetipo

si riferisce usualmente allo scultore greco Lisippo che scolpì l’originale fra il 340 e 330 a.C.

16

Rilievo con Socrate e Diotima

Da Pompei

Bronzo

Alt. cm 15

I secolo a.C.

Napoli, Museo Archeologico

Nazionale, s.n.i.

Il rilievo bronzeo, proveniente

da Pompei, decorava un cofanetto. L’iconografia era diffusa

ed è attestata anche in alcune

placchette fittili. Essa è da attribuire a un artista ellenistico che

voleva raffigurare l’incontro tra

Socrate e Diotima. La donna è

seduta su uno sgabello e ricorda

nella posa instabile delle gambe

il modello della celebre Tyche di

Antiochia; di fronte a lei Socrate, avvolto nel mantello e caratterizzato dal consueto volto “si-

lenico”, resta in piedi in una posizione di riposo, appoggiandosi al bastone impugnato nella

destra e tenendo la sinistra sull’anca (probabilmente l’artista riprende nel corpo il tipo statuario

creato per Socrate poco dopo

la sua morte, intorno al 380

a.C.). Tra i due si trova una figura nuda di un Eros alato, con

in mano una cassetta, da cui

Diotima prende qualcosa. Se ne

è dedotto che l’iconografia intendeva illustrare, attingendo

ecletticamente a modelli di epoche diverse, l’introduzione di Socrate ai segreti dell’amore da

parte di Diotima.

17

Riunione di filosofi

Da Pompei, Villa di T. Siminius

Stephanus

Mosaico

Alt. cm 86, largh. cm 85

I secolo a.C.

Napoli, Museo Archeologico

Nazionale, inv. 124545

All’interno di una bella cornice

formata da foglie, frutti e maschere comiche si riconosce un

emblema eseguito con tessere

molto fini. La scena è ambientata in uno spazio sacro, indicato

dalla colonna votiva, situato all’aperto (l’albero), al quale si accedeva dal portale sormontato

dai vasi. All’interno sono rappresentati sette intellettuali (significativamente come i Sette Sapienti), riconoscibili dal costu-

me: i loro atteggiamenti spaziano da quello del filosofo seduto,

concentrato nell’attività del pensare (il terzo da destra), a quello

dello scienziato impegnato in

una dimostrazione (il terzo da sinistra che indica con un radius

la sphaera celeste), a quello dell’oratore stante in procinto di

parlare (il primo da destra). I primi due da sinistra conversano invece tra loro. Per l’identificazione del soggetto sarebbe decisivo il riconoscimento dell’altura in

alto a destra, in cui si è voluta riconoscere l’Acropoli di Atene.

Se così fosse la scena potrebbe

raffigurare una riunione dell’Accademia platonica.

18

Statua di letterato (Isocrate?)

Da Ercolano, grande peristilio

della Villa dei Papiri

Marmo bianco

Alt. col plinto antico cm 181

Sono di restauro braccio destro

e avambraccio sinistro con

la parte superiore del bastone

Copia romana da un originale

greco della fine del IV inizio del III secolo a.C.

Età augustea

Napoli, Museo Archeologico

Nazionale, inv. 6126

niente dal medesimo contesto, è

stata proposta un’identificazione

con l’oratore Isocrate. Lo confermerebbe la veneranda età lodata dalle fonti e la sua qualità di

retore lontano dall’esercizio forense, confermata dall’atteggiamento fiero ma pacato che traspare dalla statua. La testa tuttavia è una replica moderna del tipo noto come Omero-Sofocle.

I papiri legati in un fascio presso

i piedi connotano come letterato

il personaggio anziano, ma ancor vigoroso e saldo, che indossa chitone, himation e calza

sandali. Vista la sua vicinanza

con la statua di Eschine prove-

236

19

Erma-ritratto di Epicuro

Da Roma, piazza Santa Maria

Maggiore, 1742

(dono di Benedetto XIV)

Marmo

Alt. totale cm 55

Sono di restauro naso,

orecchie, frammenti della barba

ed erma

Copia romana da un originale

greco della metà

del III secolo a.C.

Roma, Musei Capitolini Palazzo Nuovo, Sala

dei Filosofi, inv. 522

Questo ritratto identifica il filosofo Epicuro, riconosciuto in una

serie di raffigurazioni che presentano tutte la caratteristica di

un volto particolarmente scarno

e allungato con la fronte solcata

237

da numerose rughe e con un’espressione particolarmente accigliata. Nel ritratto capitolino le

gote sono molto scarne e il volto

è per la gran parte incorniciato

da barba e baffi molto folti con

ciocche ondulate e arricciate fino al mento a dare l’immagine

di una certa trascuratezza. Le

ciocche dei capelli sono rese

con incisioni profonde e presentano un piccolo cercine sulla

sommità del capo.

20

Erma-ritratto di Antistene

Da Tivoli, Villa Adriana

Marmo

Alt. cm 64

I-II secolo d.C.

Città del Vaticano, Musei

Vaticani, Galleria delle Carte

Geografiche, inv. 2888

Antistene era stato discepolo di

Socrate e alla sua figura guardavano come a un modello sia i

cinici sia gli stoici. In età ellenistica fu quindi elaborato un suo

ritratto retrospettivo, testimoniato

dall’erma di età imperiale e

identificato con certezza grazie

all’iscrizione in un altro esemplare conservato nella Sala delle

Muse, sempre ai Musei Vaticani. La datazione ellenistica del tipo, opera del grande scultore Fi-

romaco, attivo a Pergamo nel II

secolo a.C., deriva dall’eclettismo della composizione, che

riunisce l’impostazione tardoclassica del volto e in particolare della barba curata al patetismo visibile nella massa dei capelli spettinati e nell’inarcarsi

delle sopracciglia. Attraverso

questi espedienti Firomaco voleva dunque comunicare la rispettabilità e la serietà del maestro

di filosofia (la barba), l’energia

del pensatore (la fronte mossa) e

anche la sua natura di polemista

pugnace, ben esemplificata invece dal sollevarsi della capigliatura, quasi selvaggia come

quella di un essere semiferino.

L’enfasi data alla fatica del pensiero ha consentito di attribuire il

ritratto a una committenza stoica

e non cinica.

21

Statua seduta di Ermarco

Marmo

Alt. col plinto cm 107,

lungh. cm 50, prof. cm 80

I-II secolo d.C.

Firenze, Villa Corsini,

inv. 70989-92250

La statua è una copia in piccolo

formato derivante da un originale raffigurante il filosofo epicureo

Ermarco, probabilmente eretto

poco dopo la sua morte, intorno

al 250 a.C. Ermarco, che veste

un ampio mantello e calza le

krepides, è rappresentato come

un uomo anziano e severo, con

barba e capelli ben curati, mentre, seduto, è impegnato in una

lezione, segnalata dal braccio

destro alzato e dal volto sollevato e girato verso un immaginario

interlocutore. La forma sofisticata

del seggio attesta il ruolo ormai

assunto dalla “cattedra” nell’immagine del saggio e in particolare del “maestro”. L’immagine

di Ermarco corrisponde a quella

degli altri maggiori filosofi epicurei, che amavano visualizzare

il conseguimento della pace interiore, cardine dell’epicureismo, mediante la cura del corpo

e degli abiti, la tranquillità e la

rilassatezza delle pose compassate. L’ideale proposto è classico, come mostrano le pettinature

e il tipo statuario.

22

Statua di filosofo cinico

Da Lanuvio, cosiddetta

Villa di Antonino Pio

Marmo greco

Alt. cm 171

La mano destra è stata

integrata con il volumen

al posto dell’originario bastone

Seconda metà del II secolo d.C.

Roma, Musei Capitolini Palazzo Nuovo, Sala

del Gladiatore, inv. 737

La statua è una copia in ottimo

stato di conservazione del potente ritratto di un filosofo cinico

della metà del III secolo a.C. L’adesione alla scuola cinica è resa evidente dalla trascuratezza

generale dell’uomo, che porta,

arrotolato disordinatamente, un

mantello troppo corto e fatto con

un tessuto grossolano. Inoltre

barba e capelli sono trasandati

e arruffati, il volto è rugoso, il

ventre è prominente e il filosofo

è rappresentato a piedi nudi.

L’immagine di un cinico doveva

essere provocatoria e coerente

con l’atteggiamento di sfida verso la società fatto proprio da

questi filosofi, evidentemente

condiviso dal committente della

statua. Da ciò deriva l’impressione quasi di insolenza che il

vecchio filosofo dà guardando

negli occhi l’interlocutore, facendo credere di star bene nonostante la sua vita fuori dagli

schemi. L’immagine del filosofo

si allontana così da quella del

buon cittadino, come da quella

del pensatore di tradizione epicurea e stoica.

238

23

Busto di Posidonio

Dalla collezione Farnese

Marmo

Alt. cm 44

Sono di restauro orecchie

e punta del naso

Età augustea

Napoli, Museo Archeologico

Nazionale, inv. 6142

Il ritratto dello storico Posidonio

di Apamea è noto solamente

grazie a questo busto, con il nome iscritto sul petto, databile in

età augustea, di qualità eccezionale, derivante da una statua

stante eseguita intorno al 70

a.C. Dalla presenza di chitone

e mantello nel busto si può dedurre che anche l’originale li

portasse. Nel ritratto di Posidonio, presentato come un uomo

239

avanti con gli anni (nel 70 a.C.

aveva circa sessantacinque anni), i capelli aderiscono alla calotta cranica, seguendo nella stilizzazione delle ciocche modelli

classici, probabilmente policletei, alcune rughe attraversano la

fronte mentre la barba, molto curata, è appena accennata. L’immagine di Posidonio, caratterizzata dall’atteggiamento calmo e

sicuro, è ormai lontana da quella dei fondatori della scuola stoica; le manca infatti la fatica del

pensare, sostituita dal classicismo dell’impostazione, coerente

con il programma culturale dello

storico, che si proponeva di trasmettere la cultura greca a Roma. Ormai solo la barba ricorda la sua condizione di filosofo.

24

Busto di Cicerone

Dalla collezione Albani,

già Barberini

Marmo bianco

Alt. totale cm 95

Sono di restauro busto e piede

I secolo a.C. - I secolo d.C.

Roma, Musei Capitolini Palazzo Nuovo, Sala

dei Filosofi, inv. 589

Il ritratto raffigura un uomo di

mezza età, dal volto tondo caratterizzato dalla fronte alta solcata da rughe profonde. Il naso

è aquilino, lungo e pronunciato;

gli occhi piccoli e distanti, il labbro inferiore pronunciato. Evidente è il rigonfiamento del collo

a segnare il “doppio mento”. I

capelli sono resi a ciocche poco

rilevate e rade, soprattutto all’al-

tezza delle tempie, a enfatizzare

la fronte larga e spaziosa. Il volto è ruotato verso sinistra ed è inserito su un busto di restauro non

pertinente. Il ritratto fa parte di

una serie, probabilmente postuma, che fissa l’immagine dell’oratore in un cliché iconografico

teso a evidenziarne l’aspetto volitivo e autoritario. La datazione

del ritratto non è riferibile necessariamente all’età repubblicana,

ma potrebbe anche essere relativa al periodo augusteo.

25

Affresco con cosiddetta Saffo

Da Pompei (R. VI, insula occ.)

Intonaco dipinto

Alt. cm 31, largh. cm 31

55-79 d.C.

Napoli, Museo Archeologico

Nazionale, inv. 9084

Una delle testimonianze più significative dell’espressione della

cultura romana in ambito domestico è rappresentata da dipinti

e pavimenti musivi delle domus

pompeiane, che offrono quasi

un catalogo delle possibilità di

esibire la propria ambizione intellettuale offerte ai proprietari,

che mettono in scena se stessi

facendosi ritrarre come intellettuali, rivolti allo spettatore, sulle

pareti delle loro residenze. È il

caso del pregevole affresco – la-

voro di un pittore particolarmente abile che ha saputo dare

un’impronta personale a un soggetto di repertorio – raffigurante

una donna mentre compone,

con lo stilo leziosamente appoggiato sulle labbra in atteggiamento meditativo e il dittico

aperto nella sinistra. Il ritratto ne

mostra la condizione di giovane

donna distinta, con indosso gli

orecchini e una preziosa reticella aurea per contenere i capelli.

La poesia, come lo scrivere – attività quest’ultima che nel mondo

romano era quasi del tutto preclusa alle donne –, è per lei un

diletto del tempo libero.

26

Frammento di affresco

con attore e la sua maschera

Da Pompei

Intonaco dipinto

Alt. cm 45, largh. cm 33

IV stile

Napoli, Museo Archeologico

Nazionale, inv. 9036

Il frammento proviene da Pompei, ma non si conosce la pertinenza specifica. Vi compare in

primo piano un uomo con tracce

di barba sul volto, vestito di

manto bianco, in atteggiamento

pensoso con braccio destro piegato al gomito e mano che tocca il mento; sta seduto e guarda

di fronte a lui un secondo uomo

stante che regge con entrambe

le mani una maschera tragica.

Lo stato lacunoso della parte si-

nistra non permette di avere certezza sulla rappresentazione; tuttavia, la presenza della maschera ha permesso di riconoscere

nella pittura una raffigurazione

di carattere teatrale, presumibilmente la preparazione di un attore a uno spettacolo. Il soggetto trova confronto con l’affresco

dell’Attore Re da Ercolano (Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. 9019) e con il mosaico con gli attori dalla Casa

del Poeta tragico (VI 8, 3-5) di

Pompei (Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. 9986).

La pittura, di buona fattura, può

ascriversi al cosiddetto IV stile.

240

27

Rilievo ellenistico con poeta

e Musa

Da Roma, area intorno

al Colosseo (1896)

Marmo pentelico

Alt. cm 40, largh. cm. 38

III secolo a.C.

Roma, Musei Capitolini,

Centrale Montemartini,

inv. 1409

Il rilievo raffigura una Musa che

solleva lo sguardo verso un vecchio poeta: la posa è quella di

una giovane allieva ammirata

che si volge verso il suo maestro. La scena riassume la concezione del lavoro intellettuale

dell’età ellenistica che pone in

primo piano la figura del pensatore e la sua energia creativa,

che rivolge il suo canto alle Mu-

241

se. Il rapporto tra Muse e poeta

è ribaltato rispetto all’età classica quando ogni sapere era un

dono divino e non il frutto del lavoro di un grande intellettuale.

La finezza dell’opera e la delicata sensibilità nella trattazione dei

panneggi riconducono a un originale greco del III secolo a.C.

28

Testa di Musa di Philiskos

Da Roma, tempio di Apollo

Sosiano (1937)

Marmo pario

Alt. cm 26

Prima metà del II secolo a.C.

Roma, Musei Capitolini,

Centrale Montemartini,

inv. 3279

La testa rivela una qualità artistica di rilevante importanza ancora leggibile nonostante una evidente corrosione della superficie

marmorea. Si tratta probabilmente di un originale greco nel

quale si apprezza una vivacità e

un’armoniosa composizione dell’insieme ben lontane dalla fredda rifinitura dei particolari che

caratterizza le copie romane. La

struttura geometricamente com-

patta, i lineamenti delicati e quasi indefiniti, armoniosamente fusi

tra loro, e la trattazione pittorica

tendente allo sfumato delle superfici sono notazioni stilistiche

che riportano a un ambiente di

cultura rodia collocabile nella

prima metà del II secolo a.C. È

molto probabile che si tratti del

frammento superstite di una delle Muse del ciclo di Philiskos di

Rodi che decoravano la cella

del tempio di Apollo Sosiano.

Potrebbe trattarsi della Musa

con piccola cetra nota da una

statuetta romana proveniente

dalla Casa di Ottavio Quartione

a Pompei.

29

Gruppo scultoreo “frontonale”

Da Luni, Tempio Grande

Terracotta con ingobbio avorio

Alt. max. conservata cm 122,

largh. max. conservata cm 165

Ricomposto da cinque grandi

frammenti

Dopo il 177 a.C.

Firenze, Museo Archeologico

Nazionale, inv. 7122471227, 72747

È una delle opere più significative della coroplastica tardorepubblicana il gruppo ad altorilievo, originariamente policromo, che decorava la testata del

columen centrale del tetto del

tempio (della tipologia arcaica

a frontone “aperto”) di Luna, divinità, identificata con Diana,

eponima della colonia di Luni

dedotta nel 177 a.C. da Marco

Emilio Lepido. La dea, riccamente vestita, è infatti raffigurata

assisa su un trono: alla sua destra è Apollo seminudo riconoscibile dalla cetra; alla sua sinistra, con speculare ponderazione, è un personaggio di più discussa interpretazione: il Genius

Coloniae o il Genius Populi Romani, Dioniso-Liber cui ben si

addice la cornucopia traboccante di grappoli, o Honos, la

cui presenza sarebbe giustificabile in chiave ideologica. Ai lati

della triade divina stanno due

statue di Muse che rivelano sicure affinità con quanto conosciamo della serie creata da Philiskos per il tempio di Apollo Medico a Roma, simbolo della propaganda di Lepido.

30

Rilievo con scena di scuola

filosofica

Da Ostia, ambiente presso

il tempio di Ercole (I, XV)

Marmo tasio

Alt. cm 50, largh. cm 51,

spess. cm 6-12

IV secolo d.C.

Ostia, Museo Ostiense,

inv. 130

La lastra è inquadrata da una

cornice con modanatura liscia.

La scena è ambientata all’interno

di una stanza, chiusa sul fondo

da una tenda con frange. Al centro della rappresentazione campeggia un personaggio maschile

stante su un piccolo podio, con

la testa leggermente rivolta alla

sua destra; la mano destra è alzata nel gesto dell’adlocutio,

mentre nella sinistra tiene un rotulus. Accanto a lui, in posizione

simmetrica, due personaggi maschili, entrambi seduti dietro un

banco, sono raffigurati nell’atto

di scrivere su tavolette con uno

stilo. Sullo sfondo due gruppi di

personaggi che, con atteggiamenti diversi, partecipano alla

scena dimostrando il proprio

coinvolgimento con il gesticolare

delle mani. Il rilievo è stato variamente interpretato: come scena

di ammaestramento cristiano e,

da ultimo, come scena di scuola

filosofica. Con quest’ultima ipotesi concorda anche il più recente

riconoscimento del personaggio

centrale come oratore o insegnante. Il confronto con numerosi

sarcofagi tardoantichi con filosofi

consente di datare il rilievo

ostiense nel pieno IV secolo.

242

31

Sarcofago cosiddetto

“dei Fratelli”

Marmo

Alt. cm 130, largh. cm 270

260 d.C. circa

Napoli, Museo Archeologico

Nazionale, inv. 6603

Sul sarcofago il defunto, probabilmente un senatore romano,

identificato dalla ripetizione dello stesso ritratto, compare quattro volte consecutivamente, con

abiti diversi e impegnato in attività differenti, ciascuna scelta

per il suo significato simbolico.

Da sinistra: l’apice della carriera

pubblica, mediante la toga “ufficiale” contabulata; la vita contemplativa tramite il mantello da

filosofo sul torso nudo; la devozione, mediante la toga “repub-

243

blicana” e la presenza di un piccolo assistente al sacrificio al

suo fianco; il culmine della vita

privata, ossia il matrimonio, mediante la dextrarum iunctio con

la moglie e la toga panneggiata come nella prima età imperiale. La diversificazione del costume consente di presentare un

catalogo delle virtù tipiche di un

uomo di ceto elevato. Gallerie

analoghe di immagini che ritraevano più volte la stessa persona,

diversificando adeguatamente i

tipi statuari, sono attestate anche

nelle fonti letterarie.

32

Lastra con conversazione

filosofica fra coniugi in viaggio

Dal Museo Kircheriano

Marmo bianco a grana fine

Alt. cm 35, largh. cm 92

280 d.C. circa

Roma, Museo Nazionale

Romano, Terme di Diocleziano,

inv. 8942

Nella lastra, che potrebbe essere pertinente a un sarcofago di

grandi dimensioni, è raffigurato

il viaggio di due coniugi proprietari terrieri intenti in una conversazione filosofica durante il

tragitto dalla città alla loro tenuta di campagna. Si tratta di un

viaggio simbolico verso un mondo spirituale. Non sono più dunque solo alcuni neoplatonici a

voler fuggire i disordini della so-

cietà per concentrarsi maggiormente sulla vita interiore, sulla

pace dell’anima e sulla ricerca

di Dio: questo habitus mentale si

diffonde tra il III e il IV secolo

d.C. anche fra i ceti abbienti,

come rivela una serie di immagini, soprattutto sarcofagi, dove

la lettura e la discussione cominciano già sul carro, strada facendo. La datazione proposta

procede da un impaginato che

è affollato di personaggi, compresi in uno spazio ristretto che

limita la loro resa stilistica affidata non tanto all’attenta costruzione dei personaggi medesimi

nei loro rapporti modulari, quanto alla facoltà di renderli in sintesi, accentrando l’attenzione sugli elementi accessori e sull’ambientazione della scena.

33

Statua di Urania

Dalla collezione Cesi,

poi collezione Boncompagni

Ludovisi

Marmo greco a grana fine

Alt. cm 124

Età adrianea

Roma, Museo Nazionale

Romano, Palazzo Altemps,

inv. 8579

La statua, in origine un tipo di

Calliope o di Clio, è stata restaurata radicalmente per rappresentare Urania, Musa dell’astronomia: moderni infatti oltre alla testa e al busto da sotto i seni,

sono le braccia con le mani che

reggono lo stilo e il globo. È affine a sculture appartenenti ai

grandi cicli delle ville di età

adrianea e antonina.

34

Statua di Clio

Provenienza sconosciuta

Marmo

Alt. cm 91

II secolo d.C. (?)

Roma, Museo Nazionale

Romano, Terme di Diocleziano,

inv. 2001.750

viene datato al più tardi nella

prima metà del II secolo d.C.,

marca il limite temporale inferiore; e quale ulteriore indizio a tal

fine si è impiegato anche il frammento fittile dal frontone di Luni.

Il torso mutilo riproduce il tipo

della Clio della Glyptothek di

Monaco di Baviera, pur senza

fornire alcun indizio a riguardo

della presenza o meno di attributi; se le superfici abrase non

consentono una datazione troppo precisa, ne è stato comunque

messo in campo un inquadramento in epoca traianea. Per l’origine dell’archetipo della Clio,

un rilievo da Smirne ora a Leida,

che ne trasmette una ripresa e

244

35

Kylix con Apollo e Clio

Da Spina, Valle Trebba,

tomba 128

Ceramica attica a figure rosse

Alt. cm 13,6, diam. cm 30,5,

diam. con anse cm 38,5,

diam. piede cm 11,75

Pittore di Eretria

435-430 a.C.

Ferrara, Museo Archeologico

Nazionale, inv. 3035

La kylix, ricomposta da ventinove frammenti, presenta nel tondo

interno, dalla superficie piuttosto

rovinata, Apollo e Clio, entrambi identificati dalle iscrizioni.

Apollo, in piedi, è raffigurato di

profilo come un giovane imberbe dai lunghi capelli, cinti da

una corona di alloro, che gli ricadono in fluenti riccioli sulle

245

spalle; avvolto nell’himation che

gli lascia scoperto il petto, il dio

tocca con la sinistra le corde di

una grande lyra mentre offre con

la destra protesa una phiale alla

Musa in piedi davanti a lui.

Clio, rappresentata con il corpo

di prospetto e la testa di profilo,

indossa un pesante peplo e ha i

capelli raccolti sulla nuca cinti

da una sphendone riccamente

decorata. Essa si volge verso il

dio mentre, tenendo nella sinistra una phiale e nella destra

una oinochoe, si accinge a

compiere una libagione. L’intenso scambio di sguardi tra le due

figure ne rivela l’intimo e profondo legame conferendo un’atmosfera di solenne armonia alla

scena dall’esecuzione estremamente accurata.

36

Kylix con Clio che incorona

Mousaios

Da Spina, Valle Pega,

tomba 293A

Ceramica attica a figure rosse

Alt. cm 11,9, diam. cm 29,

diam. piede cm 11,7

Pittore di Calliope

425-420 a.C.

Ferrara, Museo Archeologico

Nazionale, inv. 6631

Nel tondo interno di questa coppa ricomposta da numerosi frammenti è raffigurato, avvolto nell’himation, un giovane dai corti e

riccioluti capelli che l’iscrizione

sopra la testa identifica come

Mousaios, il mitico poeta, figlio

o discepolo di Orfeo, sepolto

secondo la tradizione sulla collina del Mouseion di fronte all’A-

cropoli di Atene. Il giovane, che

ha appena concluso la sua esecuzione musicale, tiene con la

destra la lyra mentre si volge a ricevere la corona che la donna in

piedi davanti a lui gli porge. È

Clio, come indica l’iscrizione,

che, vestita di un sottile chitone e

con i capelli raccolti sulla nuca

cinti da una tenia a più giri, si

appresta a dare a Mousaios il riconoscimento della sua investitura poetica. La scena costituisce

un modello per le raffigurazioni

anonime di coronamento in un

contesto musicale. Clio è infatti

la Musa che, per il suo nome,

esprime in modo esemplare la

gloria e l’immortalità donata ai

poeti dalle nove dee, mentre

Mousaios è il poeta per eccellenza che non a caso trae il suo

nome dalle Muse stesse.

37

Erma doppia di Erodoto

e Tucidide

Dalla collezione Farnese

Marmo

Alt. cm 58

Sono di restauro naso (Erodoto)

e punta del naso (Tucidide)

Iscrizioni con i nomi (scorretti)

sui due lati dell’erma

Età antonina

Napoli, Museo Archeologico

Nazionale, inv. 6239

Il ritratto di Tucidide (460/455

circa - 400 a.C.) risale forse a

un originale esposto sull’Acropoli

di Atene, approntato, a giudicare dal lessico formale, intorno al

370-360 a.C., dunque a circa

quarant’anni di distanza dalla

morte dello storico; il ritratto somiglia nella fisionomia alle teste

su coeve stele funerarie attiche.

Quello di Erodoto (484-424

a.C.) ha invece sollevato maggiori dubbi: infatti, se talora ne è

stata asserita l’appartenenza alla

prima metà del IV secolo a.C.,

dunque in età più o meno coeva

al Tucidide, lo si è anche considerato, ma, con ogni verosimiglianza, a torto, prodotto classicistico, soprattutto per il motivo a

larga tenaglia della chioma sulla

fronte, che ha spronato al confronto con il ritratto di Omero nel

tipo Modena, per il quale si ripresentano i medesimi dubbi.

Statue di Erodoto si trovavano a

Costantinopoli, Alicarnasso e

nella biblioteca di Pergamo.

38

Statua di Melpomene

Da Roma, scavo per

le fondamenta della Villa

Di Giura in via Aventina (1933)

Marmo greco a patina scura

Alt. cm 160, alt. col plinto

cm 169

I secolo a.C.

Roma, Museo Nazionale

Romano, Palazzo Massimo

alle Terme, inv. 114896

se repliche: viene convenzionalmente definita Melpomene Farnese, da una replica della collezione Farnese oggi a Napoli.

Sulla base di tali confronti si può

ipotizzare che tenesse nella mano sinistra una maschera tragica, tipico attributo della Musa

della tragedia.

La bella statua, raffigurante un

personaggio femminile stante,

vestito di ampia tunica senza

maniche e di mantello che le copre parzialmente la chioma,

manca purtroppo delle braccia

con gli attributi. La stessa immagine è però riconoscibile già su

una base tardoellenistica da Alicarnasso, ed è nota da numero-

246

39

Erma-ritratto di Eschilo

Da Ercolano, Villa dei Papiri

Marmo

Alt. cm 57

È di restauro il naso

Età augustea

Napoli, Museo Archeologico

Nazionale, inv. 6139

L’erma-ritratto è identificata con

Eschilo perché alcune copie sono state trovate associate a sicuri ritratti di Sofocle. È probabile

che il tipo derivi dall’originale

facente parte del gruppo raffigurante i tre poeti tragici e dedicato da Licurgo nel teatro di Dioniso nel 330 a.C., come sembrerebbe confermato anche dalla

forte affinità stilistica con il Sofocle dei Musei Vaticani. Eschilo vi

appariva rappresentato come

247

molti cittadini del suo tempo,

senza indulgere particolarmente

sulla sua attività di poeta e intellettuale, in analogia con le immagini degli altri due poeti tragici. Poche rughe sulla fronte

contribuiscono a definire l’età

matura; la barba, abbastanza

lunga, è molto curata e solo i capelli un po’ arruffati. L’erma indica inoltre l’adozione del consueto costume del cittadino, con il

mantello indossato sul torace nudo, e fa pensare che l’originale

fosse una statua stante.

40

Cratere a volute con Oreste

e le Erinni

Da Ruvo di Puglia

Ceramica apula a figure rosse

sovraddipinta

Alt. con coperchio cm 77

Pittore della Black Fury

380-370 a.C.

Napoli, Museo Archeologico

Nazionale, inv. 82270

Dalla raffinatissima decorazione

accessoria del vaso risalta con la

forza di un dipinto su tavola la

metopa in cui un ceramografo

apulo con grande efficacia rappresenta dinamicamente uno degli atti principali di un mito teatrale molto popolare in ambito

italiota: la saga di Oreste. Una

candida scenografia ionica spartisce lo spazio abitabile dell’a-

zione visibile, allestito con chiari

simboli apollinei: i tripodi, l’alloro. L’eroe ha trovato dunque

scampo a Delfi, dopo l’uccisione

della madre Clitemnestra: lo riconosciamo, nel santuario, avvinghiato all’omphalos e assistito

da Artemide come una statua su

un piedistallo insieme ai suoi cani, araldici nella loro posa divergente che pure nella bicromia

pare impossibile anticipazione

dell’affresco malatestiano di Piero della Francesca. A sinistra sta

Apollo. Con gesto perentorio

scaccia una delle Erinni che inseguono il mortale: orribile e vendicativa brandisce un serpente,

buia come il mondo degli Inferi

che eccezionalmente ha lasciato

per ristabilire l’ordine cosmico.

Lo scompiglio è però totale: la

vecchia Pizia fugge inorridita.

41

Erma di Euripide

Dalla collezione Farnese

Marmo

Alt. cm 51,4, largh. cm 51,7

Sono di restauro parte

del naso, ciocche di capelli

e tasselli sull’erma

I secolo d.C.

Napoli, Museo Archeologico

Nazionale, inv. 6135

L’erma raffigura un ritratto di Euripide, come è indicato anche

nell’iscrizione, una testimonianza preziosa perché ha risolto il

problema dell’identificazione

del personaggio. È probabile

che la testa copi la statua eretta

da Licurgo nel 330 a.C. nel

gruppo raffigurante i tre maggiori poeti tragici nel teatro di

Dioniso ad Atene. Euripide è

rappresentato come un uomo

anziano, con i capelli lunghi, la

fronte calva e una barba molto

curata. Il corpo era coperto dal

solo mantello sul torso nudo. È

probabile che la statua ateniese

fosse seduta e raffigurasse il

poeta con un volumen nella sinistra. L’intento dell’artista era di

costruire l’immagine di un “bel

vecchio”, insistendo così sulla

sua età avanzata. Le sopracciglia leggermente aggrottate

danno al ritratto un’aria pensosa, tipica però di molte immagini di anziani nelle stele attiche

del tempo. Anche questa statua

si proponeva di raffigurare Euripide come un buon cittadino,

solo più anziano, e quindi meno

attivo, di Sofocle.

42

Cratere con Oreste e Ifigenia

in Tauride

Da Ruvo di Puglia, necropoli

in località Sant’Angelo

Ceramica apula a figure rosse

sovraddipinta

Alt. cm 62,6, diam. orlo cm 32

Pittore dell’Ilioupersis

350-325 a.C.

Napoli, Museo Archeologico

Nazionale, inv. 82113

L’incontro di Oreste con la sorella in Tauride è sceneggiato su

due registri: i protagonisti sono

riconoscibili dai loro nomi iscritti

in bianco. In basso Pilade contempla l’amico Oreste seduto

sull’altare, col capo chino, mentre incedono verso di loro Ifigenia e un’offerente che regge una

phiale sulla testa. In alto, divisi

da un arbusto di lauro in fiore,

siedono i numi tutelari, pure loro

fratelli, Apollo e Artemide, davanti a un tempio ionico a battenti dischiusi. In due passi dell’Ifigenia in Tauride di Euripide

viene annunciato che la vera liberazione di Oreste dalla persecuzione delle Erinni (cfr. cat. 40)

sarebbe avvenuta solo quando

dalla lontana Tauride avrebbe ricondotto in patria la sorella Ifigenia, salvata dal sacrificio grazie ad Artemide, insieme al simulacro della dea: logica conclusione degli esordi drammatici

in Aulide. Quest’ultima tappa è

argomento della decorazione

del vaso che conferma l’interesse dei ceramografi italioti, e

dunque della loro gentilizia

clientela, per la dimensione familiare della tragedia di Oreste.

248

43

Affresco con Medea

Da Pompei, Casa dei Dioscuri

(R. VI, 9, 6)

Intonaco dipinto

Alt. cm 128, largh. cm 104

40-79 d.C.

IV stile

Napoli, Museo Archeologico

Nazionale, inv. 8977

L’affresco rappresenta una delle

scene cruciali della Medea di

Euripide. La protagonista, riccamente abbigliata, con la spada

tra le mani e l’espressione assorta, è ritratta nel momento in cui,

ancora incerta, nella casa di

Corinto, medita l’uccisione dei

figli avuti dal fedifrago Giasone.

I bambini giocano con aria malinconica, quasi presaga del destino di morte che li attende,

249

mentre un pedagogo, anch’egli

in trepida attesa, sta per varcare

la porta. Le linee compositive

concentrano l’attenzione dello

spettatore sullo sguardo dell’eroina, allucinato, come denuncia l’addensarsi, diremmo scopadeo, delle ombre sul volto.

Questa Medea è meno possente e scultorea, ma più completa

nella composizione e ricca di

colori dell’altra celebre replica

da Ercolano sempre al museo di

Napoli (inv. 8976): entrambe

derivano tuttavia probabilmente

da un celebre quadro di Timomaco di Bisanzio degli inizi del

III secolo a.C.

44

Statua di Sofocle

Da Terracina

Marmo

Alt. cm 218

Età augustea

Città del Vaticano, Musei

Vaticani, Museo Gregoriano

Profano, inv. 9973

Statua raffigurante il tragediografo Sofocle, probabilmente copiata da quella che Licurgo fece

erigere verso il 330 a.C. ad

Atene nel teatro di Dioniso all’interno di un gruppo comprendente anche le immagini di Eschilo e

di Euripide. Sofocle, con la barba curata, è rappresentato come

un buon cittadino, pronto a parlare nell’assemblea, e non come

poeta tragico (a questa attività

allude solo la capsa contenente

diversi volumina, ma si tratta di

un’aggiunta del copista). Egli appoggia il braccio sinistro con

tranquillità all’anca, mentre il destro è stretto nel mantello, che avvolge il corpo con molta cura.

Questo dettaglio è significativo

perché adotta uno schema tipico

dell’oratore classico, che non gesticolava, a differenza di quanto

avveniva nel IV secolo a.C. Licurgo volle quindi far rappresentare Sofocle come un cittadino

modello del passato ateniese,

impegnato nelle attività civiche;

anche il volto, assolutamente generico, trasmette lo stesso messaggio di omologazione nella

massa dei cittadini.

45

Statuetta di Sofocle

Provenienza sconosciuta

Argento

Alt. cm 10,4

I-II secolo d.C.

Ancona, Museo Archeologico

Nazionale delle Marche,

inv. 537

La statuetta rappresenta un personaggio barbato, stante sulla gamba destra e con la sinistra piegata

in avanti, avvolto fino al polpaccio nel mantello che lascia trasparire le forme piene del corpo. Il

volto, dal naso consunto, mostra

la fronte solcata da una leggera

depressione orizzontale, ed è dominato dai grandi occhi con spesse pliche palpebrali. I capelli, trattenuti da un cercine, scendono in

mosse fiammelle sulla fronte, men-

tre i baffi e la barba, che si arriccia in brevi ciocche, circondano

la piccola bocca serrata, dal labbro inferiore carnoso, che conferisce al viso un’espressione grave e

assorta. L’atteggiamento della figura, con il braccio destro piegato sul petto e la mano che spunta

dal mantello, e il braccio sinistro

interamente fasciato dall’indumento e appoggiato sul fianco, appare riprendere fedelmente la statua

del Sofocle Laterano (cat. 44).

Analoghi sono l’andamento delle

pieghe del mantello e la resa dei

lineamenti del volto, che riproducono il drammaturgo nel pieno

della maturità. Difficile ipotizzare

quale destinazione avesse questo

pregevole esemplare, di cui non

sono conservate tracce degli agganci originari a una base o quale applique di un oggetto.

46

Menandro e la sua Musa

Marmo

Alt. cm 42, largh. cm 56

I secolo a.C.

Città del Vaticano, Musei

Vaticani, Museo Gregoriano

Profano, inv. 9985

Il rilievo intende rappresentare l’ispirazione poetica del poeta comico Menandro, colto mentre è

intento a comporre, e lo fa rinnovando profondamente la immagine di lui, rispetto a come era stata tramandata dal primo ellenismo (293-292 a.C.), quando

era stata eretta ad Atene la celebre statua seduta opera dei figli

di Prassitele. Alla tunica e all’ampio mantello di quella statua si sostituisce nel rilievo un’immagine

sempre seduta, ma con il torso

nudo e il mantello panneggiato

intorno alle gambe, in modo da

costruire una rappresentazione

più nobile e dunque eroizzata di

Menandro (probabilmente era

questa la volontà dei committenti

romani del I secolo a.C.). Il poeta, seduto, tiene dunque nella sinistra una maschera comica e

guarda verso la Musa stante che

si trova sul lato opposto del rilievo. Tra i due altre maschere comiche si trovano su un bel tavolino. Maschere e Musa ispirano

dunque in egual modo il poeta.

250

47

Statua di attore mascherato

da Papposileno

Da Torre Astura, spiaggia

presso una villa romana (1957)

Marmo greco

Alt. cm 90,5

II secolo d.C.

Roma, Museo Nazionale

Romano, Palazzo Massimo

alle Terme, inv. 135769

Il personaggio, che nel dramma

satiresco si distingue per essere il

corifeo dei Satiri, indossa sulle

gambe una calzamaglia villosa

e sul corpo una tunica con maniche lunghe di lana piuttosto grezza e dal pelo riccio. La volontà

di sottolineare il fatto che la maschera, vicina a quella dei personaggi della “commedia nuova”, sia indossata da un attore si

251

palesa nell’apertura della bocca

che lascia intravedere labbra e

denti veri mentre dai fori degli

occhi traspare il movimento delle

pupille. Anche la gestualità – che

si coglie ugualmente, pur mancando le mani e parte delle

braccia –, il capo leggermente

sollevato e l’espressione del volto

denunciano l’intensa concentrazione del recitare.

La pertinenza a una villa romana si può giustificare con il valore ornamentale dell’immagine,

dovuto anche al suo legame con

i temi dionisiaci, particolarmente

cari all’arte decorativa romana,

ma anche con il richiamo al

mondo teatrale e a un genere in

voga a Roma (come attesta Orazio nell’Arte poetica) evidentemente ancora coltivato da qualche dotto amatore.

48

Anfora con Muse sull’Elicona

Ceramica attica a figure rosse

Alt. cm 33, diam. cm 15

Pittore del Nano

430 a.C.

Napoli, Museo Archeologico

Nazionale, inv. 81478

Una Musa stante, rappresentata

di profilo verso destra, con i capelli sciolti che le ricadono sulle

spalle, è completamente avvolta

in un himation che lascia intravedere il sottile chitone ionico e

con la destra tiene per uno dei

bracci una lyra; di questa è visibile la parte posteriore della cassa di risonanza contraddistinta

dalle scaglie del carapace a indicare il guscio di tartaruga con

il quale originariamente veniva

fatta la lyra. La Musa offre lo

strumento a una compagna in attesa davanti a lei invitandola a

esibirsi nella musica e nel canto.

Questa, vestita con un chitone

fittamente pieghettato e un himation, ha i capelli raccolti in un

sakkos; il pittore ha cercato di

rappresentarla di tre quarti con

la sinistra sul fianco, il busto leggermente piegato in avanti con

il braccio destro sul ginocchio

corrispondente mentre poggia il

piede su una sporgenza rocciosa che, alludendo all’Elicona,

identifica indiscutibilmente le

due figure femminili come Muse.

49

Cratere a campana

con Apollo, Tersicore e Clio

Ceramica attica a figure rosse

Alt. cm 31, diam. max. cm 34

Pittore di Clio

440-430 a.C.

Berlino, Staatliche Museen,

Antikensammlungen,

inv. F 2401

Al centro una Musa, vestita con

un sottile chitone pieghettato e

con i fianchi avvolti in un himation, è seduta su una roccia; porta piccoli orecchini e una collana, e ha i capelli raccolti sulla

nuca, legati da una sottile tenia

a più giri, ornati da un diadema: l’iscrizione che corre sopra

la testa la identifica come Tersicore. La Musa pizzica con le dita della mano sinistra le corde di

una lyra e, in un atteggiamento

di assorta concentrazione, volge

la testa dal delicato profilo verso

Apollo, in piedi dietro di lei. Il

dio, avvolto nell’himation, con i

lunghi capelli sciolti sulle spalle

cinti da una corona e con nella

destra un ramo di alloro, ha assistito alla performance musicale

di Tersicore insieme a Clio, identificata dall’iscrizione, che abbigliata come la compagna fa un

gesto di approvazione. Da questo vaso, considerato il suo capolavoro per la dignità e la

compostezza delle figure, prende il nome il Pittore di Clio, ceramografo attivo ad Atene nel

terzo venticinquennio del V secolo a.C.

50

Lastra con suonatrice

di kythara danzante

Da Ancona, area Cardeto

Calcare

Alt. cm 174, largh. cm 100

I secolo a.C.

Ancona, Museo Archeologico

Nazionale delle Marche,

inv. 100

Sulla lastra leggermente convessa, delimitata superiormente da

un tralcio vegetale e ai lati da

due sottili lesene, incede verso sinistra, in un elegante passo di

danza, una figura femminile che

stringe sotto il braccio una cetra.

Forzature prospettiche si notano

nella resa della posizione di tre

quarti, nella capigliatura e soprattutto nel busto, dove il braccio sinistro e lo strumento sono

posti di profilo, mentre la spalla

destra è vista frontalmente. Una

certa raffinatezza esecutiva distingue invece le vesti, il cui leggero fluttuare e aderire alle gambe è reso con perizia, apprezzabile specialmente nel frastagliato incresparsi delle pieghe

del lungo apoptygma che spunta

dalla cetra, negli orli zigzaganti

del mantello disposto trasversalmente sul petto e nel cedevole incurvarsi del panneggio del peplo aperto a ventaglio tra le

gambe. Si tratta probabilmente

di un’opera attribuibile a una

bottega provinciale che si ispira,

non senza impaccio, a modelli

neoattici o pergameni. La provenienza da un’area sepolcrale induce a propendere per la pertinenza della lastra a un monumento funerario circolare.

252

51

Statuetta di Cristo docente

Da Civita Latina (?),

già collezione Sangiorgi

Marmo lunense (statua);

marmo greco (sedia)

Alt. cm 72

Mancano la punta del naso,

l’avambraccio destro, la metà

anteriore del piede destro,

l’indice sinistro

Restaurata nell’Ottocento

III secolo d.C. non avanzato

Roma, Museo Nazionale

Romano, Palazzo Massimo

alle Terme, inv. 61565

te capigliatura di tradizione

apollinea ed è rappresentato come un intellettuale, mentre accompagna con la destra sollevata la spiegazione del testo contenuto nel rotolo semiaperto, di

cui ha appena interrotto la lettura, tenendo però il segno con la

mano sinistra. La novità della trasmissione della dottrina cristiana

è dunque affidata a un’immagine usata tradizionalmente per un

docente. La qualità della resa si

estende a dettagli come il seggio

con zampe leonine.

La statuetta togata seduta, interpretata di norma come Cristo docente, è un notevole esempio di

classicismo teodosiano. Cristo vi

è caratterizzato come un “ragazzo prodigio” dalla lunga e fluen-

A p. 226

Erma-ritratto di Eschilo

(cat. 39).

A p. 254

Busto di Posidonio

(cat. 23).

253

Referenze fotografiche

Alte Pinakothek, Monaco

di Baviera: fig. 14

alle pp. 224 e 225

Antikenmuseum Basel

und Sammlung Ludwig, Basilea

(foto di Claire Niggli): fig. 6

a p. 44

Archivi Alinari, Firenze:

figg. 4-7 a p. 194

Archivio fotografico dei Musei

Capitolini (foto di Stefano

Castellani, Alessandra Ciniglio,

Araldo De Luca, Antonio Idini,

Roberto Lucignani, Barbara

Malter, Attilio Maranzano,

Studio Vasari): fig. a p. 8,

fig. 2 a p. 67, fig. 8 a p. 73,

fig. 10 a p. 75, fig. 1

a p. 92, fig. 1 a p. 98, fig. 6

a p. 104, figg. 14 e15

a p. 116, figg. 3 e 4

a p. 137, fig. 1 a p. 150,

fig. 1 a p. 162, fig. 14

a p. 187; cat. 2, 4, 7, 14,

15, 19, 22, 24, 27, 28

Archivio fotografico della

Soprintendenza Archeologica

di Roma (foto di Giorgio

Cargnel, Luigi Colasanti,

Romano D’Agostini, Luciano

Mandato): fig. 7 a p. 46,

figg. 12 e 13 a p. 54, fig. 3

a p. 68, fig. 5 a p. 103,

fig. 2 a p. 136, fig. 11

a p. 145, fig. 13 a p. 146,

fig. 15 a p. 148, fig. 5

a p. 159, figg. 2 e 3

a p. 165, fig. 5 a p. 167,

fig. 1 a p. 172, figg. 5 e 6

alle pp. 178 e 179, fig. 7

a p. 180, fig. 8 a p. 181,

figg. 9-11 alle pp. 182-184,

fig. 13 a p. 185; cat. 3, 3234, 38, 47, 51

Archivio fotografico

della Soprintendenza per i Beni

Archeologici del Lazio Sezione Etruria Meridionale:

fig. 3 a p. 155; cat. 1, 11

Archivio fotografico

della Soprintendenza per i Beni

Archeologici di Ostia antica:

cat. 30

Archivio fotografico

della Soprintendenza per i Beni

Archeologici di Napoli

e Caserta - Napoli, Museo

Archeologico Nazionale:

cat. 48

Fotografica Foglia s.a.s.

di Alfredo e Pio Foglia, Napoli,

su concessione della

Soprintendenza Archeologica

di Pompei: fig. 1 a p. 78,

figg. 5-9 alle pp. 138-142

Photo RMN: fig. 2

alle pp. 152 e 153

(foto di Hervé Lewandowski D 00727809), fig. 4

a p. 157 (foto di Chuzeville D 00866372)

Archivio fotografico

della Soprintendenza per i Beni

Archeologici della Toscana:

fig. 8 a p. 47, fig. 16

a p. 118, fig. 17 a p. 119,

figg. 18 e 19 a p. 120,

fig. 20 a p. 121; cat. 21, 29

Graphische Sammlung

Albertina, Vienna: figg. 14

e 15 a p. 198, figg. 19, 22

a p. 199

© Scala Group, Firenze: fig. 3

a p. 17, figg. 22 e 23 a p. 132,

figg. 8 e 9 a p. 195, figg. 2325 alle pp. 200 e 201

Hamburger Kunsthalle, Amburgo:

figg. 13, 16 e 17 a p. 198,

figg. 18, 20 e 21 a p. 199

Luigi Spina, Santa Maria

Capua Vetere: cat. 12

Archivio fotografico

della Soprintendenza per i Beni

Archeologici dell’Emilia

e Romagna - Ferrara, Museo

Archeologico Nazionale:

fig. a p. 10, fig. 10 a p. 49;

cat. 35 e 36

Hessisches Landesmuseum,

Darmstadt: fig. 11 a p. 221

Archivio fotografico

della Soprintendenza per i Beni

Archeologici delle Marche Ancona, Museo Archeologico

Nazionale delle Marche:

cat. 45, 50

Archivio fotografico

della Soprintendenza Speciale

per il Polo Museale Veneziano Venezia, Museo Archeologico

Nazionale: fig. 13 a p. 115

Archivio Mondadori Electa,

su concessione del Ministero

per i Beni e le Attività Culturali:

fig. 12 a p. 197

Archivio Mondadori Electa:

fig. 26 alle pp. 202 e 203

(foto di Antonio Quattrone),

fig. 3 a p. 212, fig. 7

a p. 217, fig. 9 a p. 219

(foto di Laurent Lecat), fig. 13

a p. 223 (foto di Sergio Anelli)

Artothek, Weilheim: fig. 12

a p. 222 (foto Imagno)

Artothek, Weilheim: fig. 11

a p. 196 (foto di Joachim Blauel)

Biblioteca Apostolica Vaticana,

Città del Vaticano, fig. 2

a p. 192

Istituto Archeologico

Germanico, Roma: fig. 7

a p. 71, fig. 9 a p. 74

Kunsthistorisches Museum,

Vienna: fig. 2 a p. 211

Erich Lessing / Contrasto,

Milano: fig. 14 a p. 147, fig. 6

a p. 160, fig. 10 a p. 221

Massimo Listri / Corbis: fig. 1

a p. 134, fig. 10 a p. 144

Roberto Lucignani, Roma: fig. 6

a p. 167, fig. 7 a p. 169,

figg. 8 e 9 alle pp. 169 e 170

Musei e Gallerie Pontificie,

Città del Vaticano: fig. 5

a p. 69 (foto di M. Sarri), fig. 2

a p. 88 (foto di L. Giordano),

fig. 1 a p. 190, fig. 28

a p. 204, fig. 1 a p. 208;

cat. 20 (foto di A. Bracchetti),

44, 46

Museu Nacional Arqueològic,

Tarragona: fig. 12 a p. 146.

Luciano Pedicini, Archivio

dell’Arte, Napoli: fig. a p. 2,

fig. 2 a p. 15, fig. 6 alle pp. 26

e 27, fig. 7 a p. 29; fig. 8

a p. 30, fig. 9 a p. 32, fig. 14

a p. 55, fig. 15 a p. 57,

fig. 1 a p. 64, fig. 4 a p. 68,

fig. 6 a p. 70, fig. 12

a p. 185, fig. a p. 226,

fig. a p. 254; cat. 5, 6, 9,

10, 13, 16-18, 23, 25, 26,

37, 39-43

Staatliche Antikensammlungen

und Glyptothek, Monaco

di Baviera: fig. 4 a p. 19,

fig. 21 a p. 122; cat. 8

Staatliche Museen,

Antikensammlung - Bildarchiv

Preussischer Kulturbesitz,

Berlino: fig. 11 a p. 50;

cat. 49

Szépmüvészeti Múzeum,

Budapest: fig. 10 a p. 196,

fig. 29 alle pp. 206 e 207

The Bridgeman Art Library /

Lauros / Giraudon: fig. 1

a p. 12, fig. 4 a p. 214,

fig. 5 a p. 215, fig. 7

a p. 216

The Bridgeman Art Library:

fig. 5 alle pp. 20 e 21,

fig. 16 alle pp. 60 e 61

© Copyright the Trustees

of The British Museum: fig. 1

a p. 38, fig. 2 a p. 40, fig. 11

a p. 113, fig. 12 a p. 114