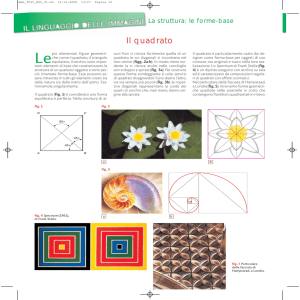

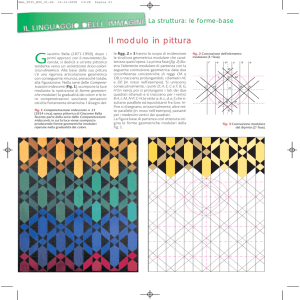

MittelFest

musica e arti visive

Cividale del Friuli

Scuola Normale Superiore

Pisa

Grecia

atti del convegno

MittelFest 2001 · inaugurazione

MittelFest

MittelFest · Settore Musica e Arti Visive

Scuola Normale Superiore di Pisa

AT T I D E L C O N V E G N O

MITTELFEST 2001 · INAUGURAZIONE

M IT TEL F EST

Gustav Klimt, Musik, in “Ver Sacrum”, 1901

6

Grecia

C IVIDALE

DEL

F RIULI , VENERDÌ 20 LUGLIO 2001

C HIESA DI S AN F RANCESCO

MITTELFEST IN COPRODUZIONE CON LA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Relazioni di:

Salvatore Settis, direttore della Scuola Normale

Introduzione

Chiara Martinelli, ricercatrice della Scuola Normale

Musica e poesia in Grecia

Carlo Pernigotti e Luisa Prauscello, dottorandi di ricerca della Scuola Normale

‘Spartiti musicali’ nella Grecia ellenistica: pluralità delle occasioni del canto

e discontinuità della tradizione

François Lissarrague, centre Louis Gernet, Parigi

Iconografia musicale

Michael Stüve, direttore Musica Ricercata

Gli strumenti musicali dell’antica Grecia

Eugenio Lo Sardo, Ministero Beni Culturali

Vincenzo Galilei, Athanasius Kircher e la musica greca

Concerto:

Dialogo della musica antica et della moderna

IACOPO PERI (1561-1633)

Euridice (1600): Finale “Biond’arcier”

JACOPO CORSI (1561-1604)

Dafne (1596-1597): Aria di Apollo “Non curi la mia piant”

7

MICHAEL STÜVE (1953)

Hellenika:

EURIPIDE

Frammento dell’Oreste , 408 a.C.

(Pap. Vienna G 2315)

ANONIMO

Peana “Keklyth’, Helikôna bathydendron”, 138 a.C.

(Delfi Inv. N. 515, 526, 494, 499)

ANONIMO

Interludio, IV sec. d. C.

(Anonimo Bellermann § 104)

SEIKILOS

Epigramma e scolion “Hóson zês”, I sec. a.C.

(“Epitafio di Sicilo”, Copenaghen Inv. n. 14897

MESOMEDE DI CRETA

Proemio alla Musa “Áeide mûsá moi phíle” , 117-138 d.C.

(pubblicato da Vincenzo Galilei, Dialogo della musica antica et della

moderna, Firenze 1581)

MESOMEDE DI CRETA

Proemio a Calliope “Kalliópeia sophá”, 117-138 d.C.

(pubblicato da Vincenzo Galilei, Dialogo della musica antica et della

moderna, Firenze 1581)

ANONIMO

Interludio, IV sec. d. C.

(Anonimi Bellermann § 100 e 97)

ANONIMO

Lamento sulla morte di Aiace “Autophóno cherí”, II sec. d.C.

(Pap. Berlino 6870)

ANONIMO

“Chryséa phórminx” (Contraffazione del preludio della prima ode pitica di

Pindaro, Athanasius Kircher, Musurgia universalis...., Roma 1650)

LIMENIO

Prosodion del peana, 128 a.C. (Delfi Inv. 214)

8

MESOMEDE DI CRETA

Inno a Nemesi “Némesi pteróessa”, 117-138 d.C.

(pubblicato da Vincenzo Galilei, Dialogo della musica antica et della

moderna, Firenze 1581)

ANONIMO

Frammento strumentale di Contrapollinopolis, II sec. d.C.

(Pap. Berlino 6870)

ANONIMO

Inno paleocristiano, Ossirinco , III sec. d.C.

(Pap. Oxy. 1786)

MESOMEDE DI CRETA

Inno al Sole “Chionoblephárou pater Aûs”, 117-138 d.C.

(pubblicato da Vincenzo Galilei, Dialogo della musica antica et della

moderna, Firenze 1581)

GIULIO CACCINI (1550-1618)

Il rapimento di Cefalo (1600)

coro finale:

Ineffabile ardore

Muove sì dolce

Quand il bell’anno

EMILIO DE’ CAVALIERI (1550-1602)

La Pellegrina (1589)

VI Intermedio

Ballo del Granduca “O che nuovo miracolo”

Musica Ricercata

Michael Stüve, direttore

9

S ALVATORE S ET TIS

Introduzione

Il mº Carlo de Incontrera, che ha invitato la Scuola Normale Superiore di Pisa

a presentare, nel quadro di questo Mittelfest, qualche riflessione sulla musica

degli antichi Greci, conosce benissimo i rischi che correva se noi avessimo accettato di venire a parlare qui a Cividale. Sono due rischi in qualche modo opposti, e legati a quello che la Normale è e a quello che essa non è. La Normale ‘non

è’ un istituto di studi musicali, e pertanto parlare davanti a un pubblico con forte e marcata cultura musicologica come quello di Cividale è un rischio, specialmente per me che di musica non so proprio nulla. D’altra parte, la Normale è

un luogo di segnalata e alta tradizione in molti campi del sapere, fra cui proprio

gli studi sul mondo antico, greco e romano: e pertanto c’è il rischio che quello

che vi presenteremo possa eccedere in specialismo. Ma il mº de Incontrera sa

anche che la Normale ha un fortissimo interesse per la musica e la sua storia, e

infatti organizza da trent’anni la serie “I concerti della Normale”, offerti non

solo ai normalisti ma alla città di Pisa, e organizzati prima con la consulenza del

mº Piero Farulli e da alcuni anni proprio con l’aiuto di Carlo de Incontrera. Il

quale sa anche che proprio in Normale è stato progettato e diretto l’ultimo

grande sforzo di sintesi interpretativa della cultura greca, un’opera in cinque

volumi pubblicata da Einaudi col titolo “I Greci. Storia Arte Cultura Società”

(il quinto volume uscirà in novembre di quest’anno); un’opera il cui successo si

misura dal solo fatto che a partire dall’anno prossimo verrà integralmente tradotta in tedesco, e subito dopo in inglese.

Se abbiamo accettato di partecipare, è stato dunque non solo per la gioia di essere qui con voi oggi, ma anche per l’interesse che abbiamo al confronto fra le

nostre ricerche specialistiche e un pubblico più vasto, il cui profilo culturale è

tale da garantire non solo e non tanto l’attenzione al messaggio che intendiamo

dare, quanto il controllo della sua qualità.

Di tutti, quello che meno conosce il tema proposto sono proprio io: tutto ciò

che potrò fare sarà dunque introdurre gli altri relatori con qualche riflessione su

due punti diversi e convergenti: da un lato, sul ruolo della civiltà greca nella storia recente dell’Europa e nella stessa idea di una civiltà comune europea; dall’altro, sul ruolo della musica nella cultura greca antica.

< Delfi, le rovine del santuario di Atena Pronaia

11

Cominciamo dal primo punto. Vorrei affrontarlo partendo da una piccola serie

di citazioni, scelte a caso fra migliaia (letteralmente) di testi simili, che rivendicano una discendenza dai Greci delle nostre coordinate culturali. Cominciamo

dalla famosa sentenza di Hegel, secondo cui “Al nome Grecia l’uomo colto europeo subito si sente in patria”. Con spirito non troppo diverso, Hannah Arendt

poteva sostenere che nè la rivoluzione americana nè quella francese sarebbero

mai state possibili senza l’esempio che veniva dall’antichità classica, e Popper

richiamava i filosofi presocratici come modello della dinamica moderna del pensiero scientifico fra congettura e confutazione. John Stuart Mill scrisse che “la

battaglia di Maratona, anche come evento della storia inglese, è più importante della battaglia di Hastings. Se in quel remoto giorno il risultato dello scontro

fosse stato diverso (se i Greci non avessero vinto), Britanni e Sassoni forse

vagherebbero ancora per le selve”. In queste e mille altre citazioni, i Greci compaiono con significato ‘fondante’: e non solo di risultati o di azioni o di memorie, ma di ‘valori’ ancora attuali. Lo vediamo ancor meglio nel contrasto fra due

altre citazioni, le ultime: da un lato Gilbert Murray, Regius Professor di greco a

Oxford, che assegnava ai Greci “la ricerca di Verità, Libertà, Bellezza, Ragione

ed Eccellenza nella vita individuale, e di fratellanza nella vita internazionale”, e

più in generale l’origine stessa del “Pensiero Equilibrato”; dall’altro lato, Albert

Hofmann (noto come “il padre dell’LSD”, che proprio in questi anni ha argomentato in favore degli stimolatori della psiche sostenendo che anche i Greci,

nei misteri di Eleusi, usassero un allucinogeno simile all’LSD.

Tutti questi esempi sono accomunati da una tendenza implicita, tanto più

potentemente operativa quanto più essa vien data per scontata: la tendenza a

considerare i Greci come la radice ultima e unica di tutta la civiltà “occidentale”, e ‘dunque’ aventi titolo a legittimare valori e pratiche del nostro tempo,

anche opposte fra loro quanto lo sono il “pensiero equilibrato” e gli “stati alterati di coscienza”. Si dà così per dimostrato il valore preternazionale e fondativo della cultura greca, e la storia dei Greci (come nella citazione di Stuart Mill

sulla battaglia di Maratona) assume lo status di storia universale, non solo necessaria a intendere il mondo moderno, ma anche fonte di legittimazione e di ispirazione per il suo (per il nostro) futuro. I Greci, come “primi inventori” della

filosofia e dell’arte, della scienza e della bellezza; i Greci, che seppero sperimentare sopra di sé in forma originaria tutte le passioni del mondo e dell’uomo,

quelle di Edipo e di Medea, di Antigone e di Odisseo. Un paesaggio culturale

fatto di sentenze arcane e pregnanti pronunciate una volta per tutte, d’impeccabili monumenti contro un cielo sempre azzurro dietro il quale s’indovinano

dèi benigni pronti a incarnarsi in bronzi e in marmi di bellezza irraggiungibile.

Una civiltà popolata di modelli e di archetipi, di pietre di fondazione e di cifre

universali, di motti delfici e di colonne doriche, di atleti che s’incoronano e di

artisti dediti alla Bellezza, di passioni politiche da cui emerge una polis cristalli-

12

na e una democrazia che dà spazio alla libertà e all’individuo, di filosofi che tracciano con stilo implacabile l’agenda di tutte le filosofie possibili.

Paradossalmente, una tale immagine dei Greci resiste, e anzi si consolida, proprio mentre il posto della cultura classica nei percorsi educativi e nella cultura

generale sembra restringersi ogni giorno di più. Meno sappiamo il greco, più

parliamo dei Greci. Quanto più filosofi e saggisti perdono la capacità di controllare criticamente in prima persona lo spessore e il senso originario dei testi

della cultura greca, tanto più marcatamente essa diventa, in uno spirito tutto

“postmoderno”, il serbatoio ideale a cui attingere elementi staccati, da rimontare poi ad arbitrio in più o meno gratuiti collages. La patria di quello che con linguaggio degno di un mito di fondazione si volle chiamare “miracolo greco” è

diventata così come un retrobottega da cui prelevare a piacimento questo o

quell’arnese, quasi fosse attrezzeria di teatro da riciclare di continuo. Ma quanto più arbitrari e meno colti sono questi esercizi di accanito citazionismo, tanto più essi innalzano la cultura greca sopra un piedistallo irraggiungibile, estirpandola dalla storia per proiettarla su un piano che si pretende “universale”.

Non è questa l’immagine dei Greci che vogliamo oggi proporvi. Come un

monumento provato dagli anni, essa è infatti attraversata da crepe numerose e

profonde. Per esempio, se vogliamo simboleggiare il carattere fondante della

civiltà greca nella giornata di Maratona, lo identifichiamo implicitamente con

una vittoria dei Greci (leggi: degli Europei) sui Persiani, che stanno qui per un

Oriente indeterminato e statico, l’ “altro” -perennemente uguale a se stessorispetto a un’Europa caratterizzata, a partire dalla grecità, da un accentuato

dinamismo e da un continuo progresso; e per questo radice e madre della modernità. Formulazioni come queste ci appaiono oggi non solo strettamente eurocentriche, ma anche limitative e “datate”; “datate”, intendo, in quanto coestensive a una concezione della civiltà europea come culminazione d’ogni altra, e

pertanto legittimata al colonialismo, all’annessione, alla “missione civilizzatrice”. L’opposizione Greci/barbari veniva in tal modo a tradursi in quella Europa/”altri”, riattualizzata e proiettata ora verso le Americhe, ora in Asia o in Africa, ribadendo l’identità fra un “noi” orgogliosamente europeo e i Greci, padri e

maestri di una stessa civiltà.

Proprio questa identificazione, che sembrò garantire alla cultura greca un ruolo

perpetuamente vitale nel mondo moderno -quasi dovesse diffondervisi con le

armi, le merci e le tecniche dell’Occidente-, suona oggi al contrario come un

canto funebre. Quale può essere il posto dei Greci in un mondo caratterizzato

sempre di più dalla mescolanza dei popoli e delle culture, dalla condanna dell’imperialismo e dalla fine delle ideologie, dalla fiera rivendicazione delle identità etniche e nazionali e delle tradizioni locali contro ogni tentazione “annessionistica”? Che senso ha cercare radici “comuni”, quando tutti sembrano piuttosto impegnati a distinguere le proprie da quelle del vicino? Come possiamo

13

vantarci di aver vinto sugli “altri” a Maratona senza pensare all’Algeria o al Vietnam? Con quale ostinata presunzione potremmo mai chiedere ai Cinesi o agli

Indiani di riconoscersi nei Greci, implicandone l’identità con un “noi” tutto

europeo, senza offrire in cambio il desiderio di identificarci, noi, nella loro antichità? Se quella è la nostra immagine dei Greci, se quello è il loro ruolo nella

“storia universale” che vogliamo costruire, riducendo la storia universale a storia dell’Europa e dell’espansione europea, allora davvero i Greci sono destinati

a diventare il primo bersaglio di una cultura vicina a soccombere, il prototipo

dei dead white males da uccidere domani.

Dobbiamo ricordarci, al contrario, che i Greci (i “Greci senza miracolo” di

Louis Gernet) non sempre innalzarono monumenti e pronunciarono detti

memorabili, nè furono indaffarati a fondare la coscienza dell’Europa moderna

per distinzione dall’Oriente, ma anzi nell’Oriente si mossero con gioia e disinvoltura e ansia di scoperta, cercandovi merci e miti e saggezza, imparando e

insegnando. Li troviamo sulle coste del Mar Nero o della Spagna, in Sicilia o in

India, a costruire un’infinita varietà di culture locali, o a immaginare viaggi dei

loro eroi oltre le colonne d’Ercole; sempre curiosi di vedere e di conoscere, con

quello spirito che un sacerdote egizio, parlando con Solone, riconobbe come

una loro caratteristica: “un Greco vecchio non esiste, voi Greci siete sempre fanciulli” (lo racconta Platone nel Timeo ). Li troveremo sempre pronti a “ibridizzarsi” con le civiltà e i popoli che incontravano, ponendo e ricevendone domande, creando oggetti culturali a volte davvero assai poco “classici”. Potremo, per

questa strada, apprezzarli di più e meglio proprio sentendoli meno “uguali a

noi”, più “altri”, più “stranieri”. Questo nuovo processo di comprensione, quale è in corso ai livelli più alti degli studi specialistici, significa relativizzare la

compattezza della civiltà greca, significa evidenziarne i debiti e i contatti con

altre culture e le numerose varianti regionali; significa, in ultimo, incrinare

profondamente, fino a distruggerla, quella “rotonda” classicità a cui pure si

ancorarono tanti discorsi e tanti progetti della storia e della cultura moderna.

Dovremo porre in rilievo l’‘alterità’ dei Greci rispetto alla nostra cultura (quanto sia diversa la loro dalla nostra libertà, la loro dalla nostra politica, la loro dalla nostra uguaglianza), ma anche analizzare di volta in volta le ragioni per cui,

anzichè riconoscerne l’alterità, si è preferito così spesso costruirne un’identità

fittizia con “noi”. Ogni volta che lo si è fatto non è stato mai per caso, bensì

rispetto a una posta in gioco estranea, come è ovvio, ai Greci, alle loro preoccupazioni e pensieri; e costantemente propria, invece, di questo o di quell’altro

“noi”: perciò è stato ed è possibile invocare l’esempio greco per ragioni assolutamente opposte fra loro. Perciò le ragioni di quelle identificazioni aiuteranno

anche a intendere l’uno o l’altro “noi” di volta in volta in azione, che sia in Germania, in Italia o in America: identità e alterità entreranno in gioco quasi a ogni

passo, in perpetua tensione fra loro. Insomma, i Greci senza miracolo saranno

14

molto più interessanti dei Greci del “miracolo”. Forse anche la loro musica ci

apparirà più interessante e ricca di spunti se non la vedremo come una proiezione all’indietro della musica europea, ma nel contesto delle pratiche musicali

del Mediterraneo orientale, greco e non-greco.

Vengo così al mio secondo punto. Quale era il ruolo della musica nella civiltà

greca? Una premessa è necessaria: ‘tutto’ quello che sappiamo dei Greci è filtrato

attraverso il gigantesco naufragio della maggior parte della loro “produzione culturale”. I testi letterari che abbiamo sono forse il 5, forse il 10 per cento di quelli che si potevano trovare nelle biblioteche di Pergamo o di Alessandria; se passiamo alle arti figurative, la pittura, che vi aveva un ruolo centralissimo (basti

pensare ai nomi di Apelle o di Parrasio), è interamente perduta; quanto alla scultura, i Greci avevano ben chiara una gerarchia dei materiali secondo cui la scultura in bronzo era considerata più “nobile” e pregiata di quella in marmo, ma di

bronzi greci ne abbiamo pochissimi, meno di cento, quando sappiamo che nella sola Olimpia ce n’erano molte migliaia; quanto alle sculture in marmo, non ne

abbiamo che una minima parte. Dell’intero patrimonio figurativo dell’antichità,

in altri termini, abbiamo oggi probabilmente meno dell’1-2 per cento. Con la

musica, le cose stanno ancora peggio: i resti che ne abbiamo sono certamente

molto, molto meno dell’1 per mille. È per porre rimedio a questa documentazione così drammaticamente lacunosa che gli studiosi del mondo antico hanno

elaborato negli ultimi secoli le sofisticate tecniche e metodologie della filologia

testuale e dell’archeologia, finalizzate a ricostituire un quadro meno incompleto

della civiltà antica, della sua cultura letteraria e artistica come della sua storia

politica ed economica e della sua cultura “materiale” (gli oggetti della vita quotidiana). Si può anche dire che l’estrema lacunosità della documentazione ha giocato come un potente stimolo all’interpretazione, obbligando a mettere a punto

strategie interpretative non solo diverse, ma talora opposte fra loro.

Ma è importante osservare che, al di là delle perdite e delle lacune, quello che

più si è modificato con l’inesorabile trascorrere del tempo è proprio l’immagine generale della cultura greca. Le enormi perdite di documentazione hanno

infatti provocato una ‘dislocazione della percezione’ dei Greci in aree estremamente significative. Farò solo due esempi. Se c’è qualcosa che a tutti viene in

mente parlando dei Greci, è l’immagine di un tempio (come il Partenone o i

templi di Paestum o di Agrigento), o di una scultura, come i marmi del Partenone al British Museum, o il Laocoonte in Vaticano. Sono immagini ‘monocrome’, dominate dal candore del marmo delle qualità più pregiate: eppure, l’architettura e la scultura greca erano coloratissime, arricchite di una policromia

vivace e multiforme, di cui solo un limitato numero di sculture reca una qualche pallida traccia. Immaginiamo di entrare in un grande museo di scultura

antica, per esempio ai Musei Vaticani, e di trovarci in una grande sala con centinaia di sculture bianchissime, di quel bianco abbagliante che tanto appartiene

15

alla più comune immagine della classicità. Chiudiamo gli occhi per un istante,

immaginiamo le carni degli Apolli e delle Veneri colorarsi come d’incanto, colorarsi i loro panneggi, i loro capelli, i tronchi d’albero a cui a volte si appoggiano, i serpenti che stringono fra le loro spire Laocoonte e i suoi figli. Ci parrà, se

riapriamo gli occhi davanti a uno spettacolo tanto mutato, di essere in un’altra

dimensione, “non-classica”: ebbene, è solo in questa dimensione sorprendentemente, quasi fastidiosamente estranea, che possiamo riconoscere l’autentico

“colore” della grecità. Lo stesso accade coi bronzi: siamo così abituati a vedere i

bronzi antichi con la patina verdastra creata dai secoli di abbandono, che tutta

la scultura in bronzo europea, dal Rinascimento in qua, ha adottato ‘quel’ verde come il colore del bronzo. Eppure, sappiamo che i bronzi antichi erano, invece, lucidi e splendenti, di un colore dorato quasi più vicino all’oro che alla

‘nostra’ immagine del bronzo; che quelle statue sorridevano da labbra di rame

rossastro, mostrando denti d’argento; che i loro occhi erano di pietre e vetri

colorati. Un’immagine, per la sua violenta policromia, che ci appare quasi “barbarica”, per contrasto alla monocroma compostezza dei bronzi come li vediamo

nei musei: ma quell’immagine violenta ed estranea, così difficile da accettare, è

la sola immagine autentica dell’arte greca.

Non diversamente stanno le cose nella musica greca. Qui, come ho detto, la

perdita della documentazione è tanto vasta e radicale da farcene dimenticare

perfino l’esistenza. Quasi non sappiamo più quanto profondamente la musica

permeasse ogni aspetto della vita pubblica e privata dei Greci; quasi abbiamo

dimenticato che le tragedie di Eschilo Sofocle Euripide erano drammi in musica, e che quando leggiamo Pindaro e gli altri poeti lirici dobbiamo immaginare i loro testi non “accompagnati” dalla musica, ma ‘intrisi’ di musica, pensati

con la musica e per la musica (visto che l’autore della musica, dei testi e delle

danze era di solito la stessa persona, quasi in un grandioso e originario

Gesamtkunstwerk). È un’immagine drammaticamente perduta per sempre:

come la scultura greca, nata policroma, è “diventata” monocroma, così la parola poetica greca, nata come squisitamente e intimamente musicale, ha perduto

per sempre la propria “colonna sonora”. Il potere della musica nella città greca

era ritenuto così grande, che i diversi generi della musica furono non solo codificati, ma anche associati a valori etici e civici che si ritennero ‘costitutivi’ della

natura stessa del cittadino, della vita associata nella polis, del rapporto fra le varie

generazioni all’interno della società. Si spiega così come Platone abbia tanto

insistito (in particolare nella Repubblica e nelle Leggi ) sulla necessità di codificare la musica e la danza, e di impedire e punire le innovazioni troppo audaci,

considerandole distruttive per la vita politica della città. Si spiega così come la

musica non vi fosse intesa come qualcosa di aggiuntivo, un’arte fra le altre, ma

come quella che, coinvolgendo emotivamente più di ogni altra, doveva aiutare

a comprendere le altre; e come nei testi antichi è molto più facile trovare il lin-

16

guaggio musicale, o metafore tratte dalla pratica musicale, per spiegare le arti

figurative, piuttosto che il contrario.

Un quadro come questo, del quale le relazioni che seguiranno vi offriranno altri

e più ricchi elementi, ha un’enorme potenza evocativa, in nulla diminuita dalla

quasi totale assenza di documentazione. Basta a dimostrarlo il fatto stesso che

un genere musicale centrale nella tradizione europea, l’opera, sia nato all’origine proprio come un tentativo di “ricreare” la tragedia greca nella sua intima

commistione di parola e musica. Se riflettiamo a questa origine dell’opera, possiamo ben comprendere quanto anche le assenze nella documentazione, le perdite anche dolorose, possano alla fine provocare una vitale tensione creativa;

quanto persino i processi di distruzione possano, in una storia delle civiltà vista

nel lungo periodo, innescare un opposto e fecondo processo produttivo. Ma che

cosa può darci, ‘oggi’, la memoria della musica greca antica? Era, essa, più simile alla “nostra”, o a musiche “altre” (per esempio “orientali”)? Come possiamo

interpretare, in senso non solo filologico, ma propriamente musicale, le pochissime tracce di partiture musicali che ci sono rimaste? Torna qui la tensione che

abbiamo visto fra “identità” e “alterità” dei Greci, e lo si potrebbe mostrare mettendo a confronto le rare esecuzioni della musica greca antica conservata, che

ora cercano di rendercela più accettabile col farla più simile a musica a noi già

familiare, e ora invece puntano sulla sua totale diversità.

Di questi ed altri temi altri parleranno meglio di me. Vorrei concludere con

un’ultima citazione, che ‘non’ riguarda i Greci, ma riguarda la musica. La prima

registrazione fonografica di un’esecuzione musicale (il pianista era un bambino

di undici anni) fu fatta nello studio di Thomas Edison nel 1887, e tutti sappiamo quanta strada si sia fatta da allora ai nostri CD. Ma già nel 1888, l’editoriale (non firmato) dello Spectator si preoccupava del fatto che ascoltare le esecuzioni degli altri potesse limitare la creatività dei musicisti del futuro. “L’ingegnosità scientifica del nostro tempo -scrive l’editorialista- finirà col creare nel

mondo che ci lasceremo dietro un “troppo pieno”: forse lasceremo di noi ‘troppo’, e con ciò finiremo col limitare la libera crescita della nostra posterità”. Non

intendo, concludendo con questa citazione, implicare che è meglio che la musica greca antica sia andata perduta nei gorghi della storia; ma solo suggerirvi di

riflettere alla tensione drammatica fra quello che sappiamo del nostro passato e

quello che ne ignoriamo (la più gran parte); a quanto possa essere fecondo e

creativo il nostro desiderio di riempire le lacune della documentazione, l’impulso irresistibile a interrogarci su quello che abbiamo perduto per sempre.

17

M ARIA C HIARA M ARTINELLI

Musica e poesia in Grecia

Della musica della civiltà greca antica ci sono giunti pochissimi documenti, e

del periodo in cui essa fu indissolubilmente legata alla grande produzione letteraria non ci è arrivato praticamente niente1. Eppure il significato che essa aveva

nella vita dei Greci dei più vari livelli sociali, a partire dal momento della loro

formazione culturale e, via via, nelle diverse occasioni della vita quotidiana, lo

possiamo ricavare da una serie molteplice di testimonianze dall’arte figurativa,

dalla riflessione filosofica, e, in modo particolare, dalla letteratura.

Più di una volta nelle parole dei poeti per connotare qualcosa di negativo, la

discordia, la guerra, la morte, lo si associa alla mancanza di musica: così, ad

esempio, Sofocle, nell’Edipo a Colono2, definisce il destino di morte “senza danze, senza lira, senza canti” e nelle Fenicie di Euripide3 si rimprovera ad Ares, la

divinità della guerra che causa enormi sofferenze, di contrapporsi alle feste in

cui i giovani danzano accompagnati dal canto, guidando invece una processione dove la musica non ha posto. La gioia e la festa sono, al contrario, indissolubilmente legate alla musica; così i vecchi che formano il coro di un’altra tragedia di Euripide, l’Eracle, si augurano (v. 676) di non dover mai vivere senza i

doni delle Muse, appunto la musica, il canto, la danza.

Nei più vari tipi di celebrazione i Greci di ogni classe sociale godevano della musica, non solo e non tanto ascoltando l’esibizione di artisti ‘professionali’, ma suonando, cantando e danzando. Il termine da cui è derivato lo stesso nome di “musica”, mouçikhv (sott. tevcnh, “l’arte delle Muse”) definiva infatti non solo l’arte dei

suoni, ma anche la poesia e la danza: il giovane, che doveva diventare un mouçiko;ç

ajnhvr, veniva formato dunque a saper praticare quest’arte e allo stesso tempo ad

essere in grado di recepire il messaggio di una cultura che veniva proposta dai poeti, nei canti per le feste come nelle opere drammatiche, attraverso la parola, che si

univa più volte strettamente alla musica e talora all’azione gestuale.

Il periodo della grande fioritura della poesia legata al canto e spesso alla danza

è quello arcaico e tardo-arcaico della grande lirica (che va dal VII secolo a.C.

all’inizio del V secolo) e quello ‘classico’ del dramma attico (V secolo). Si tratta

in entrambi i casi di un tipo di poesia che non riusciremmo a capire senza tener

< Fig. 1, anfora attica a figure rosse del pittore Brygos, 430 a.C. ca.: citarodo (particolare)

(Boston, Museum of Fine Arts 26.61).

19

presente che essa venne composta e “pubblicata”, a differenza di quelle moderne (dove l’occasione è un evento interiore e il destinatario è per lo più l’indefinibile lettore che l’autore immagina o desidera, ma non vede), per una ben individuabile occasione sociale, con precisi committenti, e fece per lo più parte integrante di un cerimoniale.

La lirica, che si sviluppa in un contesto storico del tutto rinnovato rispetto a

quello dell’epica,4 è composta ed eseguita per particolari occasioni, che la distinguono chiaramente in generi, già chiari alla coscienza degli antichi.

Così la lirica corale si rivolge ad un pubblico vasto, riunito in occasione di particolari cerimonie (ad esempio grandi feste pubbliche legate al culto degli dei e agli agoni sportivi). Conosciamo, in parte anche grazie alle testimonianze dirette di quanto

ci è arrivato dell’opera di grandi poeti come Pindaro e Bacchilide, diversi generi di

canti, alcuni dei quali dovevano affondare le loro radici in epoche precedenti.

Così, ad esempio, il peana, per lo più legato al culto di Apollo (con il quale veniva comunemente identificata la divinità “salvifica” Peana o Peone, originariamente indipendente), con la funzione fondamentale di invocare la salvezza da

un male o esprimere gratitudine per uno scampato pericolo (nel primo libro

dell’Iliade ci viene riferito che lo intonano gli Achei, dopo aver restituito al

sacerdote Crise la figlia, fonte dell’ira di Apollo, con il quale si vuole attraverso

il canto ribadire appunto la riconciliazione).5

Canti di invocazione o ringraziamento alla divinità, i prosodi, venivano intonati durante solenni processioni ai templi e agli altari degli dei, ad accompagnare

dunque le parti introduttive dei riti (ne abbiamo, con ogni probabilità, diverse

testimonianze figurative, che mostrano processioni o danze processionali

accompagnate da strumenti musicali).

Del ditirambo, dedicato a Dioniso, sappiamo che conobbe un’evoluzione in

senso fortemente spettacolare: nelle Grandi Dionisie celebrate ad Atene, almeno dalla fine del VI secolo si svolgevano gare6 in cui dieci cori di cinquanta

ragazzi e altrettanti di cinquanta uomini, tratti da ciascuna delle tribù in cui era

articolata la polis (quindi 20 cori, in tutto un migliaio di cittadini), si esibivano

cantando e danzando.

Cori entravano in azione anche in vari momenti della cerimonia nuziale: nel

corteo di amici che accompagnava la sposa dalla casa di suo padre alla sua nuova casa (l’imeneo: già nell’Iliade 7 ne troviamo una descrizione fra le raffigurazioni dello scudo di Achille, e Saffo ce ne dà un’altra, relativa alle nozze di Ettore e Andromaca8) e, più avanti, durante la notte di nozze, davanti alla camera

degli sposi (l’epitalamio).

Cori cantano e danzano anche per festeggiare i vincitori delle grandi gare panelleniche (i giochi Olimpici, Pitici, Nemei ed Istmici) e non: ciò avviene con le

composizioni dette epinici, di cui abbiamo notevoli esempi soprattutto da Bacchilide e Pindaro, che ci testimoniano quale livello di raffinatezza e anche di

20

magnificenza nell’allestimento un ricco committente poteva aspettarsi.

Il coro era in genere formato da individui della

stessa classe di età e dello stesso sesso, in numero variabile: dei cori maschili del ditirambo si è

già detto, e si possono ricordare anche canti

riservati a cori di fanciulle, i cosiddetti parteni,

di cui abbiamo testimonianze in alcune odi di

Alcmane e di Pindaro. Per alcuni ambiti, ad

esempio la Sparta di Alcmane, dove l’istruzione

dei cori doveva essere istituzionalizzata, siamo

informati che essi erano guidati da un corego

(che si distingueva in genere per un abbigliamento più ricco ed era scelto in base a caratteristiche di eccellenza fisica e tecnica). Nei cori che

venivano formati di volta in volta per le varie

occasioni (come accadeva di solito ad Atene),

normalmente erano i poeti-musicisti ad occuparsi dell’addestramento dei cantanti. E in

genere i poeti curavano anche l’istruzione

coreografica del coro.

L’accompagnamento era eseguito precipuamente, a quanto sembra, con la kiqavra [fig. 1, vedi p.

18], uno strumento della famiglia delle lire9, talvolta invece con l’aujlovç [fig. 2]10 (così ad esempio nel ditirambo eseguito alle Grandi Dionisie)

e probabilmente, qualche volta, con entrambi11.

Ad un ambito più ristretto si rivolgeva la lirica

monodica: suo luogo era soprattutto il simposio

[fig. 3], dove si riunivano e si intrattenevano

dopo un pasto comune persone della stessa cerchia. Si tratta di una vera e propria istituzione,

dove, insieme alle varie occupazioni ritualizzate

per l’occasione (la preghiera, lo stesso bere

secondo precise regole, il gioco, l’amore), si eseguivano canti ora con l’accompagnamento di

strumenti a corde, in particolar modo la luvra

[fig. 4]12 e il bavrbitoç [fig. 5, vedi p. 27]13, ora

al suono dell’ aujlovç. Spesso il simposio aveva

un carattere marcatamente politico: in questo

caso allora costituiva il momento d’incontro dei

21

Fig. 2, anfora attica a figure rosse del

pittore Kleophrades, 480 a.C., auleta

(particolare).

(London, British Museum E 270).

Fig. 3, coppa attica a figure rosse di

Douris (?), 480 a.C. ca.: scena

simposiale.

(München, Staatliche

Antikensammlung inv. nr. 2361).

Fig. 4, cratere attico a figure rosse da

Gela, 440 a.C. ca.: Orfeo suona la lira

fra i Traci.

(Berlin, Staatliche Museen 3172).

partecipanti ad una fazione dove si deliberavano decisioni comuni e venivano

eseguite composizioni legate all’hic et nunc della situazione politica: una testimonianza di questo tipo di produzione l’abbiamo nelle odi di Alceo. Ma nel

simposio si agitavano anche altre tematiche e così altrove troviamo dominanti i

temi dell’amore o della riflessione etica più generale, temi cari soprattutto all’elegia (che pure non disdegnava anche argomenti politici), in epoca arcaica

anch’essa cantata con l’accompagnamento dell’aujlovç, mentre in una sorta di

recitativo accompagnato ancora dell’aujlovç era eseguita la poesia giambica, che

si incentrava sui temi dell’invettiva e della beffa, forse mezzo per risolvere le tensioni interne alla comunità. Se poeti creativi in queste occasioni eseguivano odi

di loro composizione, altri partecipanti al simposio ne potevano ripetere di vecchie: così Teognide promette al suo amico Cirno che i canti in suo onore da lui

composti avranno un’ampia circolazione nei simposi futuri.14

Ad un ambiente ristretto, che non è il simposio, si rivolgeva anche la produzione di un altro fra i grandi lirici monodici, Saffo: educatrice in una cerchia religiosa, detta tiaso, dove, nel culto reso ad Afrodite, alle Muse e alle Cariti, venivano formate le ragazze in vista dell’unica funzione che la civiltà del tempo

riservava alle donne libere, cioè il matrimonio e la vita coniugale.

La musica ha un ruolo importante anche nelle rappresentazioni teatrali dell’Atene del V secolo, tragedia -momento di aggregazione della comunità cittadina

e insieme sede di un dibattito appassionato al quale la stessa comunità partecipava con profonda adesione- e commedia, dove si rispecchiavano fatti contemporanei, dibattiti politici e culturali, tensioni sociali e civili. In entrambe si

alternavano brani puramente recitati a brani eseguiti in recitativo e a canti corali, al suono dell’aujlovç, accompagnati da movenze di danza, oltre a canti solistici degli attori e a dialoghi lirici fra attori e coro. Anche qui l’elemento musicale non era qualcosa di accidentale, ma costituiva un fattore importante nell’impatto che ci si aspettava che lo spettacolo avesse sul pubblico. Quando Aristofane, nelle Rane, sottopone a critica due diversi modi di comporre tragedie quali quello di Eschilo e quello di Euripide, dedica particolare attenzione anche alla

loro musica; e, d’altra parte, sappiamo da più di una testimonianza che i brani

lirici di maggior impatto rimanevano nella memoria degli Ateniesi, che erano

in grado di eseguirli in vari tipi di occasioni.15

In questa unione fra parola, musica e talora danza, dominante fu, nella cultura

della Grecia arcaica e classica, il valore della parola, spesso in testi poetici altamente sofisticati e complessi. Era la parola che, come ci risulta da esplicite testimonianze degli stessi poeti (gli inni, dice Pindaro all’inizio della seconda Olimpica, sono “signori della cetra”), doveva condizionare alle sue esigenze l’espressione ritmica e melodica. E così possiamo, pur nella mancanza di documenti di

cui si diceva, farci un’idea almeno del ritmo della poesia, che si basava sulla successione ordinata di sillabe brevi e lunghe: fino al V sec. a.C. l’andamento rit-

22

mico era conforme allo schema metrico del testo.

La musica che accompagnava questi testi doveva essere molto semplice, consistendo in un accompagnamento monodico che non doveva oscurare la comprensione delle parole. Sembra inoltre che ciascun tipo di pezzo avesse una sua

forma e un suo ethos, anche musicale, distinto, con caratteristiche volte a provocare reazioni diverse negli ascoltatori: la fruizione musicale non era infatti

qualcosa di meramente estetico, ma, come risulta dall’elaborazione dei filosofi,

era considerata avere vere e proprie capacità psicagogiche. Delle caratteristiche

musicali più tecniche legate ai tipi di composizione sentiamo parlare dai poeti

stessi: fra le aJrmonivai (disposizioni degli intervalli in una determinata successione di suoni) si distingueva ad esempio quella dorica, austera e nobile, da

quella frigia, tipica dell’entusiasmo dionisiaco e del ditirambo. Usare una al

posto dell’altra, come ci dicono i filosofi, sarebbe stato considerato non solo

esteticamente sconveniente, ma deleterio sul piano etico.

E inoltre sembra di poter affermare che fino al V secolo i poeti-musicisti non

componessero i loro brani con criteri di originalità assoluta, ma per lo più rielaborassero e variassero motivi tradizionali ormai impostisi e definiti con una

certa regolarità, secondo un procedimento che ci è noto anche per altre culture

musicali come ad esempio quella dell’India: a questo probabilmente tali motivi

musicali dovrebbero il nome di novmoi (cioè “leggi” oppure “modi usuali”). I

poeti stessi attestano talvolta esplicitamente nelle loro composizioni questo procedimento: così più di una volta Pindaro, ad esempio nella Olimpica I (novmoç

i{ppioç)16 e nella Pitica II (Kaçtovreion).17

Anche l’articolazione delle composizioni rispondeva a criteri di regolarità: essa

avveniva di solito attraverso la ripetizione (sia nel ritmo che nella melodia) di

una struttura più o meno ampia fatta di versi anche differenti fra loro (la strofe); le composizioni più complesse (come alcune odi dei grandi lirici corali)

vedevano la ripetizione di una struttura detta triade in cui due strofe uguali tra

loro erano seguite da una struttura ritmicamente diversa (l’epodo); il dramma

sviluppa soprattutto un tipo di articolazione in cui si susseguono coppie strofiche l’una diversa dall’altra, forse legato alle esigenze del teatro (ad esempio la

necessità di introdurre cambiamenti ritmici e melodici in un testo in cui si agitano tematiche e finalità di vario genere in rapporto agli avvenimenti scenici).

Ma nella seconda metà del V secolo nasce e si va imponendo, grazie all’azione

in Atene di alcuni musicisti, la ‘scuola del Nuovo Ditirambo’, il cui esponente

più noto è Timoteo di Mileto,18 un nuovo modo di intendere i rapporti fra

musica e poesia: il ritmo e anche il senso del testo sono progressivamente subordinati alle nuove idee musicali che vengono ad essere sviluppate di per se stesse. Nell’ambito di una concezione poetica e musicale tesa soprattutto al mimetismo, dove testo e musica dovevano corrispondere alla varietà delle situazioni

e dei sentimenti descritti, la struttura generale tendeva a svincolarsi dall’ordina-

23

ta ripetizione di strutture uguali tra loro a favore di forme libere, con continui

cambiamenti di ritmo. Le melodie, prima semplici, venivano ad essere arricchite da abbellimenti, che snaturavano il ritmo verbale, e modulazioni, sia nella

linea vocale che, anche indipendentemente, nel suo accompagnamento. Le

accresciute potenzialità degli strumenti musicali (un maggior numero di fori

negli aujloiv e di corde nella kiqavra) facilitavano la possibilità di modulazioni,

in conformità con i mutamenti di carattere delle situazioni descritte. I generi

poetici, prima rigorosamente distinti nelle modalità del loro accompagnamento e delle loro caratteristiche musicali, venivano a confondersi in forme nuove

e indeterminate. Diventata sempre più complessa, la partitura musicale non

poteva in questi casi essere affidata ai ‘dilettanti’ della tradizione, richiedendo il

virtuosismo vocale e strumentale di un professionista: così decade la funzione e

l’importanza del coro negli spettacoli drammatici, mentre si impongono figure

di virtuosi idolatrati dal pubblico.

Questa evoluzione, che, insieme alle nuove strutture, individualistiche, di pensiero portate avanti dai sofisti e da Socrate, andò di pari passo con i radicali

mutamenti politici e sociali della fine del V secolo, fin dai suoi momenti iniziali

non poté che destare scandalo ed esecrazione in chi vedeva da essa minacciata

un’arte profondamente integrata in sé e strettamente funzionale alla tradizione

religiosa e civile. Ne sappiamo qualcosa dalle feroci parodie dedicate dalla commedia di Aristofane ai nuovi poeti (ma già ad Euripide)19: non è casuale,

comunque, che lo stesso Aristofane si trovi a ridurre, nel corso della sua carriera, numero e ampiezza delle parti affidate al coro, per dare maggior spazio ai

canti degli attori, evidentemente preferiti dal pubblico. Più tardi, quando ormai

la “nuova musica” si è affermata, arriverà la decisa condanna di Platone, che giudica la nuova arte assolutamente pericolosa, visto che essa suscita nell’uomo

emozioni e passioni tali da turbarne l’equilibrio.20

Ma, come si è detto, le nuove tendenze si erano ormai affermate. La rivoluzione

musicale aveva iniziato un processo che comportò alla fine l’emancipazione della

musica pura dalla poesia, che, gradualmente venne ad essere vista come un’arte a

sé stante: così è la grande produzione poetica a partire dall’Ellenismo. Il legame

parola-musica sopravvisse comunque fino in età romana, soprattutto nella tradizione cultuale, solitamente conservativa, ma anche in vari tipi di composizioni

destinate allo spettacolo. Continuavano ad essere eseguiti, almeno nell’epoca ellenistica, brani che passavano per essere (e forse erano veramente) musica dei grandi del passato come Euripide, comunque per lo più destinati ad una esecuzione

ben diversa da quella originaria, e cioè come ‘estratti’, arie da concerto per cantanti che si esibivano in poutpourri di composizioni. Ormai le personalità che si

affermano nell’ammirazione del pubblico sono gli esecutori, mentre non emergono più grandi personalità di poeti-musicisti paragonabili a quelle del passato.

24

Note:

1. Fino alla metà dell’800 erano noti solo gli inni attribuiti a Mesomede, musico greco vissuto al tempo di Adriano (II sec. d.C.), che erano stati pubblicati da Vincenzo Galilei nel

1581, e i sei brevi brani strumentali posti alla fine di una raccolta di scritti teorici anonimi di età tarda pubblicata nel 1841 da F.Bellermann (Anonyma de musica scripta Bellermanniana); altre composizioni, che erano fatte risalire all’antichità, sono oggi per lo più

considerate spurie (il più noto è il frammento della prima Pitica di Pindaro, vv. 1-8, che il

gesuita Athanasius Kircher pubblicò nel 1650, dichiarando di averlo scoperto in un manoscritto nella biblioteca di un convento a Messina, manoscritto la cui esistenza non è stata

più segnalata, anche perché negli anni successivi la biblioteca venne distrutta da un incendio). A partire dagli ultimi decenni del XIX secolo il patrimonio dei testi a noi noti si è relativamente arricchito grazie alla scoperta di alcune iscrizioni (fra cui, particolarmente notevoli, due inni, eseguiti a Delfi nel 128 a.C., di musicisti attici, di nome rispettivamente Ateneo e Limenio, testimonianza del successo ottenuto da compositore ed esecutori; un canto che il musico Sicilo fece incidere sulla propria pietra tombale nel II sec. d.C.; il frammento di un inno ad Asclepio trovato ad Epidauro su una pietra incisa probabilmente alla

fine del III secolo d.C., ma più vecchio, forse, di alcuni secoli), e un certo numero di brevi

frammenti papiracei, il più antico dei quali (P. Leid. inv. 510), contenente una selezione di

brani dall’Ifigenia in Aulide di Euripide, risale al III sec. a.C. Dei documenti musicali greci

in nostro possesso esiste una recentissima raccolta con edizione critica e commento

(Documents of Ancient Greek Music, edited by E.Pöhlmann and M.L. West, Oxford 2001).

2. Vv. 1221 s.

3. Vv. 784 ss.

4. Lo sviluppo della vita associata a livello aristocratico e- in particolare nella polis democratica- a livello popolare offre ai cittadini motivi sempre più frequenti di partecipare,

come spettatori o esecutori, a diverse forme di vita sociale che includevano uno ‘spettacolo’: nuove feste religiose, cerimonie di associazioni di devoti a particolari divinità, banchetti a cui partecipavano gli appartenenti alla stessa fazione politica.

5. Iliade I, vv. 472-474:“Tutto il giorno i Greci placarono il dio con il canto, intonando un

peana bellissimo in onore del dio arciere, che si rallegrava ad udirli” [trad. G. Paduano,

Torino 1997].

6. La competizione è una caratteristica strutturale dell’agire dei Greci. E così nelle feste come

quelle ora descritte si affrontavano non solo cori, ma anche cantanti solisti e strumentisti,

quali suonatori di aujlovç e di kiqavra (che eseguivano brani puramente strumentali).

7. Iliade XVIII, 490-496: “Vi fece poi due città di uomini, bellissime: in una erano nozze e

banchetti; conducevano spose dalle loro stanze alla luce di fiaccole splendenti, in corteo

per la città; si levava alto l’imeneo, e giovani danzatori volteggiavano; fra di loro suonavano flauti e cetre: le donne in piedi, ognuna sulla sua porta, guardavano con stupore”

[trad. G.Paduano, cit.].

8. Fr. 44 Voigt.

9. È questo un gruppo di strumenti a corda (per il quale v. M.L.West, Ancient Greek Music,

Oxford 1992, 48 ss.), la cui struttura essenziale consisteva in una cassa armonica e in due

bracci che, partendo da essa, erano collegati da una traversina su cui si fissavano -in

numero variabile- corde di uguale lunghezza, collegate dall’altro capo alla parte inferiore

della cassa. Di questi strumenti la kiqavra rappresenta lo stadio più evoluto: la sua grande

cassa di risonanza, che continuava anche nelle basi dei due bracci, consentiva un ampio

volume di suono e fece sì che essa diventasse lo strumento professionistico per eccellenza. Per il suo impiego nella lirica corale cfr. West, Ancient Greek Music, cit., 336, 346;

M.Maas-J.McIntosh Snyder, Stringed Instruments of Ancient Greece, New Haven and

London 1989, 31, 60.

25

10. Di solito tradotto come “flauto”, il termine indica invece uno strumento ad ancia

(semplice o doppia); fra gli strumenti moderni il più vicino ad esso nella struttura essenziale è l’oboe. Aveva in genere due canne, ciascuna con un certo numero di fori.

11. Si veda ad esempio Pindaro, Olimpica III, 6 ss.: “Ora da me le ghirlande annodate

alla chioma reclamano un debito eretto dal dio: che io fonda in giusta misura il vario tono

di cetra e clamore di flauti e una trama di voci per il figlio di Ainesídamos [trad. L.Lehnus,

Milano 1981].

12. Lo strumento a corda di uso più comune (normalmente adoperato nell’educazione dei

giovani), che consisteva in una cassa armonica costituita in origine da un guscio di tartaruga e in due bracci che, a differeza della kiqavra, non costituivano un prolungamento

della cassa ma erano a questa applicati.

13. Amato in particolare dai poeti di Lesbo, era uno strumento la cui maggiore differenza con la luvra consisteva nella presenza di due lunghi bracci ricurvi. Le dimensioni molto ridotte della cassa di risonanza e la lunghezza delle corde dovevano produrre un suono di volume non ampio e di intonazione grave.

14. Teognide, vv. 239-243: “Sarai presente a tutte le feste e a tutti i banchetti posando sulle labbra di molti: te celebreranno al suono degli auli brevi d’acuta nota giovani seducenti

nell’armonia di melodiose canzoni” [trad. F.Ferrari, Milano 1989].

15. Plutarco, ad esempio, racconta (Vita di Nicia, 29, 4) come alcuni Ateniesi sopravvissuti al disastro militare di Siracusa (413 a.C.) nel corso della guerra del Peloponneso,

ottennero cibo e acqua grazie alla loro capacità di cantare brani di Euripide.

16. V. 101.

17. V. 69.

18. Insieme a frammenti minori, di lui ci è giunta una parte piuttosto ampia di una estesa composizione incentrata sulla battaglia di Salamina (fr. 15 Page).

19. Euripide, almeno nell’ultimo periodo della sua attività, sembra partecipe di alcune

delle nuove tendenze: così si potrebbe interpretare il maggior ricorrere di canti astrofici,

per lo più affidati agli attori. Aristofane, d’altro canto, gli rimproverava, non sappiamo

quanto a ragione, l’uso di una ridondante aggettivazione e di frequenti anadiplosi come

semplici pretesti per modulazioni musicali. E ancora, ne deprecava la mescolanza di

motivi provenienti da generi musicali diversi (Rane, vv. 1301 ss.: “lui prende il suo miele

dappertutto: canti di puttane, canzoni di Meleto, motivetti per l’aulo della Caria, compianti funebri, arie di danza”[trad. D.Del Corno, Milano 1985]). D’altra parte variazioni di

ritmo compaiono in particolare nelle virtuosistiche monodie tardo-euripidee; ed è ancora Euripide a introdurre in alcune delle sue ultime tragedie canti corali che sembrano

scorrelati dall’azione, basati come sono sulla narrazione di vicende mitiche e sul rincorrersi di belle immagini, forse precorrendo o rifacendosi al procedimento, che ci viene

attestato per il tragico Agatone, di introdurre al posto degli stasimi della tragedia canti

corali privi di aggancio con la situazione scenica, che si configurano come veri e propri

riempitivi.

20. Ciò si basa sulla concezione diffusa, attestata tra l’altro dai Pitagorici e da Damone,

secondo la quale la musica poteva alterare lo stato d’animo di chi la ascoltava, e che

quindi collegava a diversi effetti emozionali ed etici ritmi o modi musicali diversi.

> Fig. 5, vaso attico, 470 a.C. ca.: Alceo e Saffo con barbitoi. (München, Staatliche

Antikensammlung inv. nr. 2416).

26

27

28

‘Spartiti musicali’ nella Grecia ellenistica:

pluralità delle occasioni del canto e

discontinuità della tradizione

L UCIA P RAUSCELLO

C ARLO P ERNIGOT TI

Nonostante le più antiche testimonianze a noi pervenute, figurative e letterarie,

documentino un indissolubile e precoce legame fra elemento musicale, orchestico e testuale, deponendo così a favore di una diffusione generalizzata di una

profonda cultura musicale nella società greca fin dai tempi più remoti, il principale ostacolo per chi voglia tentare di ricostruire gli aspetti più propriamente

tecnici di questa intensa attività, come ad es. la tecnica di composizione, le

modalità di diffusione e trasmissione dei testi musicali, è dato, paradossalmente, proprio dall’esiguità e parzialità dell’evidenza documentaria. Attualmente

infatti, sebbene si tratti di un corpus suscettibile di aumentare nel corso degli

anni grazie a nuove scoperte papirologiche ed epigrafiche, per fare luce sul sistema notazionale della musica greca1 non possediamo più di una quarantina di

scarni frammenti di tradizione diretta, tutti databili in un periodo compreso fra

il III sec. a.C. e il IV/V d.C.2 Ci si trova dinanzi ad una selettività della testimonianza che investe in primo luogo l’asse cronologico: si tratta cioé di documenti posteriori almeno di due secoli alla grande stagione della lirica corale e

del teatro attico del V sec. a.C.

Perché dunque un tale vacat temporale nella nostra evidenza documentaria? Una

prima ragione va sicuramente ricercata nel fatto che sino alla fine del V/inizi del

IV sec. a.C. il principale veicolo di conoscenza e diffusione del patrimonio musicale era la performance orale, strettamente legata all’hinc et nunc della singola

occasione del canto, capace di condizionarne l’esecuzione non solo a livello

testuale ma anche ritmico e melodico, rapportandosi in prima istanza all’orizzonte di attesa del pubblico di volta in volta presupposto. Questo complesso

intreccio di improvvisazione secondo le singole istanze performative e di osservanza dei novmoi ereditati, unitamente alla conseguente semplicità/ripetitività

della linea melodica tradizionale presupposta da una tale realtà, non doveva verosimilmente comportare l’esigenza di un complesso sistema notazionale,3 supporto necessario per le fioriture, i melismi e le barocche modulazioni (kampaiv) della musica del ‘nuovo ditirambo’.

Tale ricostruzione, pur nella sua riconosciuta problematicità per quanto riguarda la

possibilità di stabilire con esattezza i limiti temporali della comparsa degli spartiti,4

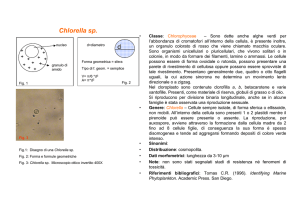

< Fig. 3, Neapolitanus Gr. III C 4, 83r, XV saec. = Mesomede, Inni 4-5.

29

sembra comunque confortata, nelle sue linee generali, dall’evidenza iconografica

(questa volta fortunatamente già di epoca classica). Infatti varie raffigurazioni

vascolari del VI/V sec. a.C rappresentanti scene di scuola5 mostrano con chiarezza

come l’insegnamento del canto e della pratica strumentale, nei suoi vari livelli

(dilettantesco e professionale), fosse, a quanto sembra, interamente orale: l’allievo

apprendeva la tecnica per via mimetica, tentando di riprodurre il più fedelmente

possibile la gestualità e prassi esecutiva del maestro. All’evidenza iconografica si

affiancano inoltre significative testimonianze letterarie che, sebbene più tarde, sembrano confermare la relativa stabilità e continuità6 del sistema educativo musicale

nei suoi vari gradi di specializzazione. In tal senso, per un livello di istruzione musicale di base (come sembra suggerire l’associazione con la figura del grammatodidavvçkaloç), una delle testimonianze più esplicite è Plut. Mor. 790 e 7- f 2:

wJç ga;r oiJ gravmmata kai; mouçikh;n didavçkonteç aujtoi; proanakrouvontai

kai; proanaginwvçkouçin uJfhgouvmenoi toi'ç manqavnouçin, ou{twç oJ

politiko;ç ouj levgwn movnon oujd uj p

J agoreuvwn e[xwqen, ajlla; pravttwn

ta; koina; kai; dioikw'n ejpeuquvnei to;n nevon, e[rgoiç a{ma kai; lovgoiç

plattovmenon ejmyuvcwç kai; kataçchmatizovmenon.

“I maestri di grammatica e di musica guidano gli allievi eseguendo loro per

primi il pezzo o dando lettura del testo: così non è solo parlando o dando suggerimenti dall’esterno, ma impegnandosi di persona nell’amministrazione

della cosa pubblica, che un politico indirizza sulla giusta via i giovani, che

vengono plasmati e formati dall’insegnamento vivo e combinato delle azioni

e delle parole” (traduz. di G. Pisani, Plutarco, Moralia III, Pordenone 1992).

L’intero passo plutarcheo, istituendo una ben precisa equiparazione tra la figura del maestro (didavçkaloç) e quella dell’uomo pubblico (politikovç), evidenzia in entrambi i casi la priorità, educativa e maieutica, dell’exemplum pratico:

compito del grammatodidavvçkaloç (colui che impartiva i primi rudimenti dell’istruzione: leggere e scrivere), così come del maestro di musica strumentale

(kroumatopoiovç), era quello di guidare l’allievo mostrandogli per primo le

varie tecniche esecutive.7 Una distinzione così netta, quella greca, fra teoria e

prassi esecutiva, che la tecnica della notazione, in altre parole l’atto stesso di trasferire per iscritto il dettato musicale, non veniva considerata come specifica sfera di competenza del futuro compositore-esecutore: la composizione e la notazione erano percepite e praticate come due distinte attività professionali (da qui

la difficoltà di noi moderni a dissociare due pratiche attualmente coincidenti),8

per cui non era sorprendente il caso di un compositore (melopoiovç: letteralmente “autore di canti”) che non fosse in grado di notare i segni musicali o di

decifrare a prima vista uno spartito.9

30

Una dimensione ‘educativa’, scolastica, profondamente diversa, dunque, dalla

nostra, che richiede una progressiva e parallela acquisizione di un bagaglio di

informazioni sia teoriche sia pratiche da parte dell’allievo. Allo stesso modo, l’aspetto più propriamente teorico come la riflessione matematica sull’ampiezza

degli intervalli, la loro divisibilità interna e scomposizione numerica sono riservati, nell’universo culturale greco, esclusivamente all’ambito della speculazione

filosofico-matematica.

A questa prima ‘strozzatura’ diacronica si sovrappone un ulteriore ‘filtro’ interpretativo: l’estrema settorialità del destinatario di questi scritti. La quasi totalità

dei testi con notazioni musicali a noi pervenuti è costituita infatti da ‘copioni’

annotati degli stessi cantanti, strumentisti o maestri: in altri termini da quelli

che potremmo chiamare i ‘professionisti della musica’. L’evoluzione del gusto

musicale, precorsa e nel contempo testimoniata dalla scuola del ‘nuovo ditirambo’ (aspramente criticata, sul versante filosofico, da Platone e Aristotele, e

ridicolizzata, su quello letterario, dal conservatore Aristofane), con il progressivo affermarsi della monodia astrofica, dotata di maggiori possibilità espressionistiche e mimetiche rispetto alla struttura strofica corale, garante, con la sua

uniformità ritmico-melodica, anche dell’uniformità dell’ethos, portava con sé,

come naturale conseguenza, l’esigenza di un nuovo tipo di virtuoso del canto,

di attore professionista (tragwidovç), che, grazie a numerose fonti epigrafiche

di età ellenistica, sappiamo facente parte, a partire dal III sec. a.C., di vere e proprie compagnie teatrali istituzionalizzate (çuvnodoi o koina; tw'n Dionuçiakw'n

tecnitw'n), legalmente riconosciute e articolate secondo una precisa gerarchia

interna.

La tecnicità del destinatario presupposta da questi spartiti è per noi estremamente interessante sia in quanto strumento privilegiato per ricostruire la complessa realtà sociale ed artistica sottesa a nuove forme di spettacolo teatrale

proprie dell’età ellenistica (il teatro ormai divenuto luogo di ejpideivxeiç o ajkroavçeiç, esibizioni pubbliche in cui i virtuosi cantavano, accompagnati dalla

kiqavra o dall’aujlovç, qualsiasi testo sia lirico sia drammatico),10 sia come prezioso elemento di confronto/verifica testuale con quello che per noi è il principale ‘bacino collettore’ della nostra tradizione manoscritta per i testi classici: la

prassi editoriale alessandrina.11

Gran parte di questi testi con notazioni musicali rientrano infatti in una omogenea e ben precisa categoria tipologica: selezioni antologiche di brani tragici

(monodie, excerpta corali ma anche sezioni in metri originariamente destinati

alla sola recitazione o, tutt’al più, al recitativo: trimetri giambici e sistemi anapestici) e non (peani, prosodi, nomoi, accanto a interludi puramente strumentali), destinate non tanto ad essere adoperate come testi di lettura ad uso della

scuola, quanto all’ampio spettro di soluzioni esecutive in cui si articolava il

macrocosmo musicale greco, pubblico e privato, in età ellenistica. Si tratta

31

Fig. 7, P. Leid. inv. 510 = Eur. I. A.

1499 (?)-1509, 784-792, III a.C.

Fig. 8, P. Vind. G 2315 = Eur. Or. 338344, III a.C.

infatti di una tipologia di documenti che presuppone una pratica profondamente diversa da

quella attuale: la trascrizione fisica della partitura non serviva unicamente a garantirne la diffusione e riproducibilità ad opera di ogni potenziale fruitore e/o esecutore come avviene oggi,

ma rispondeva soprattutto all’esigenza della singola performance puntualmente circoscritta nella sua dimensione temporale e spaziale. Da questo punto di vista l’alta frequenza di papiri

musicali che presentano una successione contigua di componimenti di natura spesso molto

diversa, come ad es. il già citato P.Berol. 6870,

sembra deporre a favore di un utilizzo del supporto scrittorio essenzialmente come promemoria specifico del programma da eseguire: più che

di antologia in questo caso sarebbe forse preferibile parlare pertanto di vere e proprie suites di

brani di volta in volta apprestate dal musicista.

Tutto questo in un universo estremamente

diversificato e pluralista, che comprendeva dunque non solo ejpideivxeiç teatrali, cavallo di battaglia di richiestissimi virtuosi che radunavano

folle oceaniche per i loro recitals,12 così come di

più umili e periferici mestieranti radunati in

associazioni minori (çumfwnivai) che percorrevano la cwvra egiziana guadagnandosi a mala

pena di che vivere,13 ma anche singole esibizioni simposiali, in occasione di occorrenze più o

meno ufficiali o private che abbracciavano così

gran parte della vita quotidiana greca,14 cerimonie festive e religiose,15 sino a sconfinare in

performances ecletticamente eterodosse.16

Inoltre, come si è già sopra accennato, alcuni di

questi papiri musicali rappresentano per noi la

più antica fase della tradizione del testo di Euripide: si tratta di P.Leid. inv. 510, antologia euripidea con excerpta dell’Ifigenia in Aulide della

metà del III sec. a.C. [fig. 7] e P.Vind. G 2315,

recante parte del I stasimo dell’Oreste, anch’esso

testimone della fine del III sec. a.C [fig. 8].

32

Entrambi i testi ci consegnano infatti significative varianti testuali rispetto al

resto della tradizione medievale, lasciandoci nel contempo gettare uno sguardo

su quello che doveva essere un filone di tradizione tendenzialmente distinto ed

indipendente da quello testimoniatoci dall’ecdotica alessandrina, strettamente

legato agli aspetti performativi dei testi eseguiti e vincolato a sistemi di organizzazione interna (ritmizzazione e articolazione metrica) più fluidi ed ‘altri’

rispetto a quelli codificati dalla moderna prassi colometrica. Nel III sec. a.C. si

possono così osservare già operanti le linee di un graduale, profondo mutamento culturale che ha di fatto determinato la perdita di gran parte del patrimonio musicale scritto: già per i dotti filologi alessandrini la produzione poetica arcaica e classica (lirica corale, monodica e poesia drammatica) doveva essere percepita come destinata esclusivamente alla lettura, con conseguente disinteresse agli aspetti più propriamente performativi. Lo stretto legame che i testi

musicali a noi giunti mostrano con l’alta professionalità e specializzazione presupposte devono presumibilmente già da prima avere contribuito ad una precoce separazione fra tradizione della musica e tradizione del testo.

Un insieme di testimonianze, dunque, quelle offerte dai papiri musicali, che

lasciano problematicamente aperte molteplici prospettive di ricerca, che

dovranno essere affrontate non solo dagli specialisti dello studio della musica

nell’antichità ma da chiunque voglia tentare di avere una visione globale e onnicomprensiva della civiltà greca.

Note:

1. La notazione greca comprendeva due diversi

sistemi semiografici: uno destinato alla musica strumentale, presumibilmente più antico, forse derivato

da un alfabeto epicorico argivo, ed un secondo

destinato alla musica vocale (tale distinzione, netta

nei trattati teorici, sembra in parte sfumare negli

spartiti a noi giunti). Entrambi utilizzavano le lettere

dell’alfabeto ionico classico o nella forma normale

(ojrqovn), o disposte orizzontalmente (ajneçtrammevnon:

suono innalzato di una diesis enarmonica o cromatica) o rovesciate (ajpeçtrammevnon: ulteriore innalzamento di una seconda diesis enarmonica o cromatica) o con l’aggiunta di un apex o modificate nella

figura. A ciò va aggiunta la presenza di segni chironomici (indicanti effetti di pausazione, superallungamento della sillaba - anche attraverso la reduplicazione vocale -, legatura etc.) che dovevano servire ad interpretare ritmicamente il dettato, spesso

andando a modificare la maglia metrica sottostante.

Tutti questi çhvmata (segni) venivano solitamente

apposti supra lineam rispetto al testo del mevloç a cui

33

Fig. 1, Kopenhagen inv. nr. 14897 =

epitafio di Sicilo, II d.C.

si riferivano, cfr. M.L. West, Ancient Greek Music,

Oxford 1992, pp. 254-276.

2. Si tratta per lo più di frammenti papiracei, a cui va

aggiunta qualche iscrizione - i peani delfici (128 a.C.),

un inno esametrico ad Asclepio (SEG 30. 390) e uno

a Sinuri (Mylasa inv. 3) di età ellenistica, l’epitafio di

Sicilo (II d.C., vd. fig. 1): tutti documenti conosciuti

solo a partire dalla metà dell’800 - unitamente alla

testimonianza della tradizione manoscritta (gli inni

citarodici di Mesomede di Creta, di età adrianea - vd.

figg. 2-3 (fig. 3, vedi p. 28) - e numerosi scritti teorici

di tarda età imperiale). L’edizione più recente di tali

documenti è quella di E. Pöhlmann-M.L. West, Documents of Ancient Greek Music, Oxford 2001.

3. Basti pensare all’importanza dell’elemento estemporaneo nella prassi simposiale e, conseguentemente,

alla scarsa rilevanza ed utilità del testo scritto: eseguire era molto spesso un ricreare, un rifare ogni volta.

Fig. 2, Neapolitanus Gr. III C 4, 82v,

XV saec. = Mesomede, Inni 1-4.

4. L’altezza cronologica in cui sarebbe stata introdotta e si sarebbe diffusa l’adozione del sistema notazionale è uno dei problemi tuttora più dibattuti e su cui

manca un consenso generale da parte degli studiosi,

fondamentalmente divisi tra metà V (notazione strumentale)/fine V (notazione vocale) e tardo IV sec. a.C.,

cfr. e.g. rispettivamente West, op. cit., pp. 269-273 e

G. Comotti, La musica nella cultura greca e romana,

Torino 19912, p. 9. Per i tentativi di E. Pöhlmann, Beiträge zur antiken und neueren Musikgeschichte,

Frankfurt am Main 1988, pp. 61-69, di individuare

traccia di spartiti musicali in raffigurazioni vascolari

antecedenti alla fine del V sec. a.C., rappresentanti

scene di canto e di lettura (probabilmente si tratta in

realtà di semplici “libretti”), cfr. le giuste obiezioni

mosse da A. Bélis, La trasmissione della musica nell’antichità, in F. Berti-D. Restani, Lo specchio della

musica. Iconografia musicale nella ceramica attica di

Spina, Bologna 1988, pp. 34-35, West, op. cit., pp.

263-264 n. 23 e L.P.E. Parker, Consilium et ratio? Papyrus A of Bacchylides and Alexandrian Metrical Scholarship, «CQ» 51 (2001), p. 36 n. 19. Sull’ipotetica esistenza, già nel V sec. a.C., di una rudimentale semiografia per il solfeggio concorrente a quella “savant”,

cfr. Pöhlmann-West, op. cit., p. 8.

5. Cfr. e.g. hydria di Phintias, 500 a.C. ca.: lezione di

lira (München, Staatliche Antikensammlung, n. inv.

2421); skyphos attico a figure rosse di Pistoxenos,

datato al 475 a.C.: Ificle a lezione di lira da Lino

(Schwerin, Landesmuseum, n. inv. 708), vd. fig. 4;

skyphos attico a figure rosse di Douris, 480 a.C. ca.:

lezione di lira ed aulo (Berlin, Staatliche Museen, n.

inv. F 2285), vd. fig. 5-6.

6. H.-I. Marrou, Histoire de l’éducation dans l’anti-

34

quité, Paris 1965 6, p. 553 n. 7 ribadisce l’aspetto eminentemente orale dell’insegnamento musicale anche

per epoche successive a quella classica.

7. Un livello sempre elementare dell’insegnamento

musicale è testimoniato anche da Ael. V.H. 3. 32

(Alessandro Magno impara a suonare la kiqavra): la

dinamica del racconto, con il maestro che dice, al

cospetto dell’alunno, quale corda pizzicare e l’alunno

che ne indica (deivxaç) un’altra, lascia presupporre una

modalità di apprendimento ugualmente mimetica.

Sul versante dell’istruzione professionistica cfr. invece Plut. Demet. 1. 6 (i maestri in questo caso sono i

tebani Ismenia ed Antigenida, acclamati virtuosi dell’auletica fra il V/IV sec. a.C.).

8. Cfr. A. Bélis, Les Musiciens dans l’Antiquité, Paris

1999, pp. 159 e 163.

9. Conosciamo comunque delle eccezioni significative, vd. ad es. P.Berol. 6870 (antologia musicale del IIIII sec. d.C., contenente, nell’ordine, un peana, un

interludio strumentale, un excerptum tragico: anche

questa sola contiguità esecutiva di ‘occasioni’ del

canto così statutariamente diverse in epoca classica

traduce bene la profonda modificazione della percezione della dimensione spettacolare in età imperiale).

In questo importante papiro infatti la mano che ha

vergato il pezzo strumentale è la medesima che ha

redatto il testo, e l’interludio strumentale stesso presenta tante e tali correzioni, così profondamente

diverse dalla prima versione, da fare pensare non ad

un semplice errore di copiatura ma alle tracce materiali di un compositore al lavoro: ci troveremmo dunque dinanzi addirittura ad un esemplare autografo di

una partitura originale. Il medesimo problema si

ripresenta anche per P. Mich. 2958 (II d.C.); cfr. Bélis,

op. cit., p. 177.

10. Talora con interventi episodici di un coro, quasi a

riprodurre, mimeticamente e visivamente, l’integrità

dello spazio orchestico del teatro classico del V sec.

a.C. L’esempio più noto è quello di S.I.G. 648 B: l’auleta Satiro di Samo nel 194 a.C., nello stadio di Delfi,

si esibì in uno spettacolo comprendente il canto delle

parti di Dioniso nelle Baccanti di Euripide, con l’accompagnamento della cetra e con l’intervento amebeo del coro (a\içma meta; corou' Diovnuçon kai; kiqavriçma

ejk Bakcw'n Eujripivdou; cfr. B. Gentili, Lo spettacolo nel

mondo antico, Roma-Bari 1977, pp. 17-18 n. 39): un’abile operazione di antologizzazione musicale, con

conversione in canto anche di metri originariamente

recitati (trimetri giambici). Un altro esempio di canto

amebeo fra coro e attore, questa volta nel I sec. a.C.,

sempre nell’ambito di una performance che prevedeva selezioni tragiche, ancora una volta dalle Baccanti

35

Fig. 4, skyphos attico a figure rosse

di Pistoxenos, da Cerveteri, 475 a.C.

ca.: Ificle a lezione di lyra da Lino.

(Schwerin, Landesmuseum n. inv.

708).

Fig. 5, coppa attica a figure rosse di

Douris, 480 a.C. ca.: lezione di

musica (lyra).

(Berlin, Staatliche Museen F 2285).

Fig. 6, coppa attica a figure rosse di

Douris, 480 a.C. ca.: lezione di

musica (aulos).

(Berlin, Staatliche Museen F 2285).

di Euripide, è testimoniato da Plut. Crass. 33. 6, sebbene in un contesto significativamente diverso (simposiale): quando la testa di Crasso venne portata al cospetto di Orode, re dei Parti, durante un banchetto (eJçtiavçeiç kai; povtoi) che comprendeva la rappresentazione di molti spettacoli provenienti dalla Grecia (kai; polla; pareiçhvgeto tw'n ajpo;

th'ç JEllavdoç ajkouçmavtwn), l’uJpokrithvç (attore) Giasone di Tralle stava per l’appunto intrattenendo i convitati con una selezione tragica comprendente parti di Agave che includevano anche l’intervento del coro: ∆Iavçwn o[noma Tralliano;ç h\iden Eujripivdou Bakcw'n ta; peri;

th;n A

j gauvhn [...] ajidomevnwn de; tw'n ejfexh'ç ajmoibaivwn pro;ç corovn ktl. (“un attore tragico, di

nome Giasone, di Tralle, stava cantando il brano delle Baccanti di Euripide che riguardava Agave [...] quando poi fu cantato il dialogo seguente col coro...”, trad. di C. Carena,

Plutarco. Le vite di Nicia e di Crasso, Milano 1993).

11. Contro il tentativo di T.J. Fleming-E.C. Kopff, Colometry of Greek Lyric Verses in Tragic Texts, «SIFC» s. III 10 (1992), pp. 758-770, e T.J. Fleming, The Survival of Greek Dramatic Music from the Fifth Century to the Roman Period, in B. Gentili- F. Perusino, La

colometria antica dei testi poetici greci, Roma 1999, pp. 17-29, di istituire un legame diretto fra filologia alessandrina e testi con notazioni musicali, cfr. da ultimo le obiezioni della Parker, art. cit., pp. 35-36 n. 16.

12. Uno degli elementi più appariscenti della vita culturale ellenistica è proprio una più

accentuata spettacolarità, insieme con la creazione di nuovi contesti performativi. L’esibizione di questi tragwidoiv era vissuta come un momento di puro intrattenimento che

godeva di grande popolarità: è in contesti come questo che il testo poetico continuò ad

essere espresso in stretto legame con l’elemento musicale, diversamente da quanto

avveniva nella cultura ‘alta’, erudita e scritta delle corti ellenistiche, cfr. R. Pretagostini,

«Mousike»: poesia e «performance», in S. Settis, I Greci. Storia Cultura Arte Società. 2.

III, Torino 1998, p. 626.

13. Il mondo sommerso di questi spesso mediocri ‘artisti di provincia’, secondo la felice

definizione di P. Collart, Réjouissances, divertissements et artistes de province dans

l’Egypte romaine, «RPh» 18 (1944), pp. 132-155, ci è noto soprattutto grazie a papiri egiziani di età tolemaica e romana: statutariamente inferiori rispetto alla potente corporazione dei tecni'tai dionisiaci, le loro associazioni, interamente profane, erano costituite da

effettivi variabili (essenzialmente strumentisti, danzatori e qualche cantante: da un minimo di due a dieci e più elementi) solitamente ingaggiati da committenze private per un

periodo limitato di tempo, cfr. Bélis, op. cit., pp. 61 ss.

14. Si pensi al già citato episodio narrato da Plut. Crass. 33. 2 ss., ancora più significativo in quanto attesta il persistere di tale prassi simposiale in zone periferiche della cultura mediterranea del I sec. a.C. Un’altra testimonianza, sempre in un contesto di banchetto e brindisi privato, è Plut. Lys. 15. 4 ss., in cui si narra della commovente esibizione

‘estemporanea’ di un vecchio focese che, per impedire la distruzione di Atene (404 a.C.)

dinanzi ai generali spartani brindanti alla sconfitta del nemico, intona un brano euripideo

(celebre episodio immortalato anche da J. Milton, Sonn. VIII, 12-14): ei\ta mevntoi çunouçivaç

genomevnhç tw'n hJgemovnwn kai; para; povton tino;ç Fwkevwç a[içantoç ejk th'ç Eujripivdou H

j levktraç

th;n pavrodon, [...] pavntaç ejpiklaçqh'nai, kai; fanh'nai çcevtlion e[rgon th;n ou{twç eujklea' kai;

toiouvtouç a[ndraç fevrouçan ajnelei'n kai; diergavçaçqai povlin (“I capi si riunirono allora per

decidere, ma quando, nel corso di una bevuta, un Focese intonò l’inizio della parodo dell’Elettra di Euripide [...] tutti furono presi da un moto di pietà e compresero l’assurdità di

voler distruggere e cancellare dalla faccia della terra una città tanto gloriosa e che dava i

natali a uomini di tanto valore”, trad. di G. Pisani, Plutarco, Le vite di Lisandro e di Silla,

Milano 1997).

15. Cfr. la celebrazione della panhvguriç tw'n Nemeivwn nel 205 a.C. descritta in Plut. Philop.

11. Qui Pilade, rinomato kiqarwidovç del suo tempo, intona casualmente l’incipit dei Persiani di Timoteo proprio durante l’ingresso nel teatro di Filopemene, vincitore di Mantinea:

a[rti d j aujtw'n eijçelhluqovtwn, kata; tuvchn Pulavdhn to;n kiqarwido;n a[idonta tou;ç Timoqevou

36

Pevrçaç ejnarxavçqai ktl. (“Essi erano appena entrati quando per un caso fortuito il citaredo Pilade, eseguendo i Persiani di Timoteo, cominciò a cantare”, trad. di E. Melandri, Plutarco, Vite parallele. Filopemene. Tito Flaminio, Milano 1997).

16. Si pensi soprattutto all’episodio dei prigionieri ateniesi nelle latomie quale descritto

da Plut. Nic. 29. 2 ss., parte dei quali ebbe salva la vita sia per avere insegnato ciò che

essi ricordavano delle tragedie di Euripide (ejkdidavxanteç o{ça tw'n ejkeivnou poihmavtwn

ejmevmnhto: dunque presumibilmente i pezzi più famosi - quelli che chiameremmo highlights) sulla base della loro esperienza di spettatori tragici e occasionali coreuti, sia intonando i canti in prima persona (tw'n melw'n a[içanteç). Questo passo plutarcheo è inoltre

particolarmente importante perché testimonia non solo la consolidata fama di Euripide

nella Magna Grecia dell’ ultimo squarcio del V sec. a.C., ma sembra anche prevedere

come modalità di diffusione della poesia euripidea una qualche forma di operazione

antologizzante: mavliçta ga;r wJç e[oike tw'n ejkto;ç E

J llhvnwn ejpovqhçan aujtou' th;n mou'çan oiJ

peri; Sikelivan kai; mikra; tw'n ajfiknoumevnwn eJkavçtote deivgmata kai; geuvmata komizovntwn

ejkmanqavnonteç ajgaphtw'ç metedivdoçan ajllhvloiç (“Infatti pare che quelli di Sicilia amassero la poesia di Euripide più di tutti gli altri Greci abitanti fuori della Grecia, studiavano a

memoria con amore i brevi brani e saggi che via via giungevano fino a loro, portati da

qualcuno, e se li scambiavano a vicenda”, trad. di C. Carena, op. cit., corsivi nostri).

37

Iconografia musicale

F RANÇOIS L ISSARRAGUE