Barbari e Germani fra tardo antico e alto medioevo: reviùsione

concettuale

Il mondo antico come un sistema caratterizzato da un centro

ricco e da una periferia povera (l’impero e il mondo barbarico,

rispettivamente): il secondo viene strutturato, modificato e

trasformato da quanto accade al centro.

Secondo P. Geary, «i germani sono stati la più grande

creazione di Roma» (popolazioni che vivono in simbiosi col

mondo romano, sempre funzionali allo scopo, e che

condividono col mondo romano valori, simboli di prestigio,

religione, lingua)

Concetto di etnogenesi

Apertura anche dal punto di vista etnico

Processi di identificazione talvolta favoriti dai Romani stessi

(fonti archeologiche, approccio antropologico come motori di

questa revisione storiografica)

superamento dell’idea dell’alto medioevo come risultanza

dell’incontro di ‘latinità’ e ‘germanesimo’ come entità distinte,

marcate, riconoscibili, chiuse in se stesse

I barbari e la cultura europea

Il ruolo dei barbari, e specialmente dei germani, nel processo che

condusse alla caduta dell’Impero romano e alla nascita dell’Europa

medievale è stato uno dei temi più discussi fin dalle origini della

storiografia moderna. Un dissenso di fondo sul senso di questa

presenza ha animato il dibattito nel corso di vari secoli, dissenso che si

rispecchia in una terminologia che è rimasta sempre la stessa: il

fenomeno delle «invasioni barbariche», come furono definite dagli

storici italiani e francesi, assumeva infatti nel linguaggio storiografico

tedesco l’etichetta di «migrazione dei popoli» (Völkerwanderung).

Anzi, generazioni di tedeschi, dall’Umanesimo quattrocentesco al 1945,

hanno elaborato la propria identità e la propria peculiarità culturale

come radicate nei tempi dei primi germani. I «nobili selvaggi» descritti,

intorno al 100 d.C., da Tacito nella Germania, furono assunti a

modello di una vita semplice, pura, non corrotta da influssi della civiltà

urbana e mediterranea. Questa costruzione ideologica ha assunto nel

corso del tempo e a seconda dei contesti storici valori ben diversi nella

storia moderna dell’Europa, attirando l’attenzione anche di intellettuali

di altri paesi. Nella prospettiva di un illuminista come Montesquieu, nel

Settecento, la Germania antica serviva come esempio di una vita libera

e democratica; nella letteratura romantica del primo Ottocento tedesco,

simbolizzava i valori comuni e profondi di una nazione culturale che

non poteva diventare Stato nazionale; nel nazionalismo tedesco

intorno al 1900, stava al centro di un’ideologia antimoderna e

militaristica; e, infine, durante il nazismo, entrò in relazione con le

teorie pseudo-scientifiche della superiorità della razza germanica che

avrebbero istigato alla guerra e all’Olocausto.

Solo nel dopoguerra furono gradualmente smantellate le costruzioni

ideologiche delle quali i barbari del passato costituivano un punto di

riferimento. Oggi quei barbari non vengono più concepiti come facenti

parte di una realtà nettamente definita, dotata di un’unica, autentica

matrice identitaria, più pura della civiltà classica, o magari della nostra.

Non è più possibile guardare alle società barbariche come modello di

una vita incorrotta e più vicina alla natura, anche se nella cultura

comune ancora oggi può succedere di registrare immagini di questo

tipo, magari attribuite più frequentemente, in ambienti che coltivano

culture mistico-esoteriche, ai celti. Per gli storici di oggi, anche il

mondo barbarico è un fenomeno storico, dinamico, pieno di rotture e

contraddizioni, da analizzare innanzitutto come spazio periferico della

civiltà antica e non più come espressione di una perduta età dell’oro.

Eppure, negli studi storici si sente ancora il peso, molto più forte di

quanto si creda, delle antiche ideologie. Chiunque si occupi dei

germani, infatti, deve anche tornare a leggere le molte interpretazioni

che sono state date nel corso del tempo e che si sono sovrapposte su

questo tema, determinando, come accade con ogni grande questione

storica, un intreccio difficilmente districabile. Una lettura innocente,

non ideologica, ad esempio della Germania di Tacito, è diventata

impossibile. La realtà del passato da una parte e le sue percezioni

antiche e moderne dall’altra sono piani inseparabili.

Ci chiederemo dunque che ruolo giocano nella formazione dell’Europa

altomedievale le tradizioni culturali, religiose e politiche delle

popolazioni germaniche e nomadi che si confrontano con il mondo

romano e cristiano; quali di queste culture resistono meglio e quali

vengono cancellate; come conosciamo le civiltà che non ci hanno

lasciato (in linea di massima) fonti scritte. Ma c’è un interrogativo del

tutto preliminare. Qual era, presso i contemporanei, la percezioni

dell’alterità etnica nel mondo tardoantico?

Le fonti scritte sul barbari e i germani

Per noi, i barbari tardoantichi restano più o meno muti. A parte

qualche iscrizione runica, spesso molto breve ed enigmatica, le culture

barbariche non hanno lasciato fonti scritte dirette. L’unico testo

germanico esteso è la traduzione gotica della Bibbia, elaborata da

vescovo Ulfila nel secolo IV e fatta copiare in un lussuoso codice

purpureo dal re ostrogoto Teodorico nell’Italia del secolo VI (il

cosiddetto Codex argenteus, oggi a Uppsala). Gli storici di origine

barbarica, come il goto Jordanes (sec. VI), il burgundo-franco

Fredegario (sec. VII), l’anglosassone Beda e il longobardo Paolo

Diacono (sec. VIII), scriveranno la storia dei Regni romano-barbarici

adottando il latino e un punto di vista che, più o meno, riprendeva

quello degli autori classici.

Solo più tardi cominceranno ad apparire i primi testi non frammentari

in lingua germanica, dapprima, dal secolo VII, in Inghilterra (tra l’altro,

leggi e poemi epici come Beowulf), e poi, dal secolo VIII, anche nel

mondo franco. Trascorsero altri secoli prima che nascessero due

distinte tradizioni letterarie, spesso considerate come autenticamente

germaniche: da una parte le saghe nordiche, dall’altra i poemi epici di

ambientazione feudale. La tradizione delle saghe – leggende costruite

attorno alle vicende di personaggi eroici si sviluppa fra l’Islanda e la

Scandinavia. Il frutto principale è l’Edda, raccolta di storie epiche

scandinave che contiene molte notizie sui dei ed eroi pagani. I racconti

dell’Edda furono scritti tuttavia nei secoli XII-XIII in un ambiente già

cristianizzato e l’autore più famoso, Snorri Sturlusson, che aveva

studiato a Parigi, apparteneva all’élite intellettuale dell’Europa cristiana.

Anche per questo i testi nordici difficilmente possono essere

considerati una chiave per accedere al mondo germanico continentale

del primo millennio.

Più o meno nello stesso periodo, l’Europa feudale elaborava una

letteratura epica, che narrava storie remote con soggetti mitici come i

nibelunghi, o di origine storica come Teodorico/Dietrich o

Attila/Etzel. Anche queste leggende hanno più a che fare con la

cultura del Duecento e del Trecento che non con quella barbarica di

molti secoli prima. Il quadro è simile per la cultura celtica, che trovava

espressione scritta principalmente nella cultura cristiana irlandese.

In realtà, ciò che sappiamo sul mondo barbarico prima dei carolingi

proviene in gran parte dagli scrittori greci e latini. Il termine stesso,

«barbaro», è una parola greca che significava in origine «straniero» e

che alludendo al gergo incomprensibile dei non elleni assunse nel corso

del tempo, nella cultura greco-romana, risonanze negative e di

disprezzo. Nella storiografia contemporanea esso viene ancora

adoperato, ma in modo neutrale, puramente descrittivo. L’immagine

del barbaro era costruita su generalizzazioni e stereotipi e qualche volta

si colorava di dettagli suggestivi: i barbari erano selvaggi, più simili ad

animali che a uomini, erano nomadi privi di case, spesso giravano nudi

o coperti di pelli, erano sporchi e puzzavano. Spesso venivano

rappresentati con corporature gigantesche, con barbe folte e lunghi

capelli incolti. L’immaginario poteva arricchirsi di toni inverosimili:

ecco allora i guerrieri che mangiano carne cruda e talvolta bevono

sangue, anche umano. Gli autori antichi sottolineavano il loro

coraggio, che poteva trasformarsi in folle temerarietà, e il loro terribile

furore bellico: ma contro un esercito romano ben disciplinato

emergeva la loro fragilità e la loro scarsa resistenza psicologica. Lo

stereotipo guerriero non lascia da parte le donne: esse accompagnano

gli uomini al campo di battaglia per incitarli o magari per lottare anche

loro; e se i loro uomini fuggissero, esse reagirebbero duramente fino a

ucciderli, per poi sacrificare se stesse per non cadere nelle mani dei

nemici. Tali comportamenti sono determinati – dicono queste

rappresentazioni – dal clima freddo, che a sua volta riscalda il sangue

degli uomini rendendoli irascibili. Nella prospettiva della cultura

mediterranea il Settentrione d’Europa era abitato allora da popolazioni

numerose, costantemente minacciose, sempre in cerca di luoghi più

miti e fecondi in cui trasferirsi e pronte per questo ad abbandonare il

suolo patrio per invadere le regioni occupate da altri popoli.

L’immagine dei barbari può comunque assumere anche un carattere

più positivo. Essi possono essere evocati come nobili selvaggi, ad

esempio da Tacito che descrive i germani, o da Pompeo Trogo e

Giustino che riflettono sugli sciti. Questi ritratti dell’Altro dipingono in

modo moralizzante un mondo opposto alla civiltà mediterranea, ma

rievocandolo ritrovano in esso alcune delle virtù della Roma arcaica.

Elogiano così il pudore dei popoli non civilizzati: non viene praticato il

sesso prematuro e gli sposi si mantengono fedeli. Sottolineano altresì

che i barbari non hanno bisogno del circo, del teatro e degli spettacoli,

del lusso e dei gusti raffinati. Sono questi i tratti della Germania di

Tacito nei quali generazioni di tedeschi hanno trovato la prova della

propria superiorità morale, e attraverso i quali hanno formulato il

richiamo alle virtù primordiali dell’anima del popolo (Volksseele),

un’anima pura da restituire, in uno sforzo morale guidato dagli antichi

modelli, ai corrotti tempi moderni.

In realtà ora sappiamo che queste immagini spesso ci dicono di più

della cultura mediterranea che le elaborava che non del mondo

barbarico che vorrebbero descrivere. Certo, negli stereotipi c’è spesso

un’elemento di verità, e i greci e i romani erano capaci di percezioni

molto acute. Ma comparando i diversi testi che parlano dei barbari, si

nota anche quante incertezze e contraddizioni essi contenessero.

Nemmeno gli elementi fondamentali di questi immagini erano senza

ambiguità: erano biondi i germani, come vuole anche il mito moderno,

oppure rossicci, come sostenevano altri autori? Erano avidi d’oro o

piuttosto così primitivi che con l’oro non sapevano nemmeno che

fare? Erano tenaci e lungimiranti oppure i loro tremendi furori ne

fiaccavano facilmente l’azione? Questi, e molti esempi simili,

dimostrano che l’immagine del barbaro era un’astrazione non adatta a

descrivere correttamente le molteplici forme di vita alle periferia del

mondo romano.

I processi di acculturazione

L’archeologia conferma questa prospettiva aiutando a mettere in luce la

diversità e la ricchezza culturale di tutte le presenze collocate fuori

dell’Impero e con le quali i romani entravano in contatto.

Ad esempio, le ricchissime tombe trovate in aree diverse dimostrano

che i guerrieri barbari, si servivano di vasellame d’argento, di oggetti in

vetro, di cinture militari di fattura romana, non diversi in questo

dall’élite imperiale dello stesso periodo. In realtà, attraverso complessi

processi di acculturazione e di romanizzazione il mondo barbarico si

trasformò ben prima dell’avvio della stagione delle invasioni. D’altra

parte, entro i confini dell’Impero, per esempio in molte regioni di

montagna, sono attestate forme di vita che si differenziavano dallo

splendore classico delle metropoli, e che alterano l’apparente

uniformità di cultura e stili di vita della società romana. Ciò significa

che la frontiera imperiale, nonostante tutta la sua impressionante

architettura difensiva, non era affatto un confine che separava con

nettezza due spazi omogenei, civiltà e barbaritas, come sosteneva

l’ideologia imperiale. Studi recenti hanno sottolineato questa differenza

fra la «frontiera immaginaria» e le molte funzioni delle strutture reali

del limes. Quest’ultimo era in realtà un simbolo imperiale; era una linea

di controllo militare e civile, ma anche una zona di scambio e di

comunicazioni; ed era pertanto, lo spazio di confine, un canale di forte

penetrazione dei modelli di vita romani, modelli che forse non bisogna

assimilare alle immagini classicistiche dell’antico trasmesse a noi a

partire dal Rinascimento, ma che comunque esercitavano un’attrazione

molto intensa. La recente archeologia ha messo in luce molti aspetti

dell’influenza del mondo romano sulle culture materiali barbariche,

come ad esempio nel modo di vestire, nonché sull’arte e l’iconografia

dei popoli confinanti: si pensi ai bratteati nordici, i medaglioni d’oro

con uomini e animali stilizzati che seguono modelli di monete romane

anche quando raffigurano scene della mitologia germanica.

Lo spazio barbarico non era dunque quel mondo tanto diverso e

incomprensibile, dipinto dagli scrittori romani, ma parte integrante

dell’universo tardoantico. Era la periferia di un sistema del quale Roma

e l’Italia, e più tardi Costantinopoli, erano i centri. Questa osservazione

fondamentale non implica, come abbiamo già accennato, che non ci

fossero differenze culturali entro questo immenso spazio periferico.

Variavano molto la qualità delle relazioni fra i diversi gruppi barbarici e

il mondo romano, e il grado di integrazione all’interno di quest’ultimo

delle popolazioni che avevano accettato la convivenza. La disponibilità

al contatto, allo scambio e anche all’integrazione non era una

meccanica funzione della distanza geografica, come ipotizzavano gli

autori romani, per cui le popolazioni più lontane dai confini

dell’Impero, ambientate in climi più freddi, erano anche quelle più

barbariche. Non ci sono, per esempio, altri luoghi al mondo dove sono

state ritrovate tante armi romane come in certe paludi scandinave (ad

esempio, a Illerup in Danimarca), dove, forse per ragioni di culto,

finivano sommerse centinaia di spade e lance romane. Simili

rinvenimenti fanno pensare alla diffusione di manufatti e di modelli

culturali provenienti dal mondo romano presso nuclei di guerrieri che

vivevano anche a grande distanza dal limes: per costoro imitare le

forme militari romane era evidentemente un modo per accrescere il

proprio prestigio.

Questo sistema di relazioni era dunque molto dinamico, e finiva per

trasformare entrambi i mondi in contatto, ossia il centro e la periferia

dell’universo tardoantico. Alla base di tale sistema vi erano interessi

reciproci alla cooperazione, e la possibilità che fra i capi delle etnie

barbariche e l’Impero avvenissero precisi scambi politici. Nel corso

delle loro conquiste, ad esempio, i Romani tendevano a mantenere

l’equilibrio politico preesistente, preservando il dominio delle élites

barbariche sulle città e sulle comunità sottomesse. Fu in questo modo

che la Gallia divenne parte integrante dell’Impero, attraverso cioè la

cooperazione attiva dei capi delle popolazioni locali. In questo senso,

l’Impero assomigliava più a un’alleanza di migliaia di comunità locali

che a una monarchia assoluta, premesso che non era in discussione né

il pieno controllo militare da parte dell’Impero delle regioni

conquistate né l’inglobamento di queste ultime nel sistema fiscale dello

Stato. Una soluzione di questo tipo era sufficientemente elastica:

inevitabilmente facilitava una concentrazione formidabile di potere e di

ricchezza; ma offriva al contempo ai soggetti più ambiziosi delle élites

regionali significative prospettive di carriera nell’apparato centrale,

specie nell’ambito dell’esercito.

Quando, nel 16 d.C., l’imperatore Tiberio interruppe le offensive

militari al di là del Reno, fino a quel momento incessanti, la diplomazia

romana costruì una rete di rapporti privilegiati con molti capi di popoli

e tribù germanici. A questo fine esistevano strumenti molto efficaci: a

parte la stipulazione di alleanze formali, veniva praticata l’offerta di

doni ai capi con i quali l’Impero desiderava avviare relazioni; e talora si

provava a scegliere, fra gli ostaggi o i profughi barbari che vivevano in

Italia, qualcuno da elevare alle condizioni regia (?) con il sostegno

imperiale e da rispedire in questa veste al suo popolo. Le buone

relazioni con i barbari servivano all’Impero soprattutto per soddisfare

la continua necessità di armati da inserire nelle proprie unità militari,

tanto nelle vere e proprie legioni dell’esercito quanto nelle formazioni

ausiliarie che partecipavano solo ad alcune bataaglie. Questa richiesta

costante di guerrieri barbari s’intensificava a seguito delle numerose

guerre, interne ed esterne, che furono combattute negli ultimi secoli

dell’Impero, a partire dal III d.C. Dal punto di vista dei barbari,

l’ingresso nelle potenti armate romane rappresentava un motivo di

prestigio e di potere che non aveva eguali. Molti, dopo una carriera

nell’esercito imperiale, tornavano a casa, nelle foreste della Germania,

portando con sé armi e altre insegne che rappresentavano le prove

visibili di un successo a cui coloro che erano rimasti a casa non

avrebbero potuto potuto ambire. Reperti militari di provenienza

romana si trovano ancora, per esempio, nelle ricche tombe del iii e iv

secolo nell’ambito del cosiddetto «gruppo Hassleben-Leuna» della

Germania centrale.

Da questi fenomeni di assimilazione, l’Impero romano sicuramente

trasse grandi vantaggi: per molte generazioni, infatti, migliaia di barbari

diedero la vita nelle guerre romane. Ma a lungo termine, quegli stessi

fenomeni stimolarono una dinamica ben diversa. Fin dall’inizio, gruppi

di barbari avevano tentato di conquistare con la forza ciò che le

autorità romane non sempre erano pronte o disponibili a offrire loro.

E questa pressione aumentò gradualmente nella misura in cui pezzi di

società barbariche entravano a far parte del sistema imperiale.

Ma determinavano le relazioni di tipo militare fra romani e barbari ben

più profonde conseguenza nelle società di questi ultimi. Le opportunità

di promozione offerte dal mondo romano mettevano in moto al loro

interno processi che incrementavano infatti le diseguaglianze sociali.

Abbandonare le occupazioni e i lavori tradizionali e seguire il modello

prestigioso del guerriero specializzato diventava una prospettiva

sempre più attraente. Le società barbariche militarizzate che

affrontarono l’Impero nei secoli tra il IV e il VI erano dunque in larga

misura realtà diverse da quelle dei secoli precedenti, frutto in parte di

esigenze espresse dall’Impero. Nel mondo barbarico, amici e avversari

dei romani appartenevano tutti agli stessi gruppi di guerrieri, sempre

alla ricerca di opportunità per inserirsi nel sistema militare e

istituzionale romano, in cui circolavano onori e ricchezze che nessuna

delle società barbariche poteva offrire. Il contatto prolungato con il

mondo romano aveva profondamente mutato le realtà barbariche e il

processo di trasformazione del primo aveva determinato anche una

trasformazione parallela nelle seconde.

Per una revisione dei concetti di etnicità

Chi erano questi barbari? A questa domanda tanto la storiografia antica

quanto quella moderna hanno risposto fornendo, innanzitutto,

definizioni di carattere etnico. Secondo questa logica, i barbari erano

celti o germani, goti o franchi, avari o slavi. Fino a non molti anni fa,

nessuno dubitava che queste classificazioni etniche riflettessero un

ordine quasi naturale di tribù e di popoli. Nelle ideologie

nazionalistiche dell’Ottocento e del primo Novecento, le radici

nazionali nelle etnie del primo millennio venivano gelosamente difese.

I tedeschi vantavano così la propria origine germanica, gli ungheresi

erano fieri di richiamarsi al re unno Attila come loro progenitore, croati

e serbi tentavano (e tentano ancora) di collocare l’inizio della propria

storia in un periodo ancora più remoto. Oggi un modello di questi

tipo, che assicuri l’esistenza di identità etniche coerenti e omogenee, è

al centro di accesi dibattiti. Vediamo alcuni dei problemi principali che

questa discussione solleva.

Innanzitutto si pone una questione metodologica. Nei primi decenni

del Novecento sembrava chiaro (e veniva esplicitamente sottolineato

dalla scuola di Gustav Kossinna) che le tracce nelle fonti scritte,

nell’analisi filologica e nelle scoperte archeologiche dovessero essere

espressione della stessa realtà etnica: un popolo cioè doveva per forza

parlare la stessa lingua, avere la stessa cultura, e vivere in un’unica, ben

determinata comunità politica; situazioni diverse rappresentavano

anomalie, giudicate spesso transitorie e di cui era necessario rintracciare

il superamento; veniva applicata in tal modo una logica non dissimile

da quella adoperata per la descrizione delle nazioni moderne. Oggi,

invece, è diventato chiaro che un caso di questo tipo – un popolo

come unità linguistica, culturale e politica chiaramente delineata – non

rappresenta la norma ma piuttosto l’eccezione. L’archeologia

altomedievale ci dice che ben difficilmente a un’area insediativa

circoscrivibile corrispondeva un’unità etnica definita. E le fonti scritte

di regola non consentono di delimitare una regione abitata dalle etnie

delle quali parlano. Ambedue le discipline insomma, l’archeologia e la

filologia, non possono attribuire i propri materiali a raggruppamenti

umani «naturali», a comunità preesistenti.

La distribuzione geografica di gran parte dei reperti archeologici non

corrisponde alla geografia delle supposte etnie. Spesso, le attribuzioni

etniche che ancora oggi molti studiosi propongono si riferiscono a

pochi tipi di oggetti, a certe forme di fibbie o di ceramica. Ma anche

queste interpretazioni poggiano su idee preesistenti, spesso avanzate

non da archeologi ma da studiosi, storici o filologi, che utilizzano fonti

letterarie tradizionali. Simili interpretazioni, che danno l’illusione di una

ricognizione interdisciplinaria di un problema complesso, lasciano

sempre aperta la possibilità di letture alternative. Questo non vuol dire

che sia impossibile l’attribuzione etnica di reperti archeologici. Qualche

volta, come nel caso degli avari, il profilo culturale di una comunità

etno-politica è abbastanza riconoscibile. In altri casi (come quello degli

unni) gli oggetti trovati nelle tombe testimoniano non l’esistenza di una

cultura etnica, ma di una civiltà internazionale, diffusa dal Mar Nero

alla Gallia. Paradossalmente, se la tomba del re franco Childerico

(morto nel 482) a Tournai, nell’odierno Belgio, fosse stata scoperta in

Ucraina, avrebbe potuto tranquillamente essere scambiata per il

corredo di un re unno. La definizione etnica può dunque essere, a

volte, il risultato di studi molto dettagliati, ma non può costituire il

presupposto «normale» delle indagini sulla realtà barbarica.

Passiamo al secondo problema. È difficile individuare in cosa consista

l’etnicità altomedievale, il carattere etnico di una comunità. Che cos’è

un popolo? Dall’etnografia antica fino alla sociologia moderna sono

stati offerti nutriti elenchi di tratti distintivi dell’etnia come la lingua, il

costume, i modi di vestire e di combattere. Ma tutti questi criteri

oggettivi sono validi solo in qualche caso, e non validi in altri; non

sono veramente applicabili neppure alle nazioni moderne, anche dopo

lunghi processi di unificazione politica e istituzionale. Negli studi

altomedievali, è stato Reinhard Wenskus negli anni sessanta a

rinunciare per primo all’impiego di questi cataloghi oggettivi, fondando

l’identità etnica esclusivamente su fattori soggettivi: qualcuno

appartiene a un’etnia se sente di farne parte. Questa appartenenza

può esprimersi attraverso segni esteriori, che tuttavia non sono sempre

della stessa natura. Dal punto di vista semiotico possiamo dire che il

segno «etnico» può solo essere interpretato come parte di un discorso

etnico, un sistema culturale complesso e variabile, che non sempre è

facile ricostruire.

Terzo problema. Non possiamo assumere automaticamente l’identità

etnica come un dato culturale condiviso da un’intera popolazione. In

larga misura infatti i barbari si distribuivano in gruppi molto localizzati

e molto ristretti, simili a quelli che gli antropologi chiamano faceto-face-groups, all’interno dei quali, secondo modalità specifiche, gli

condividevano un’identità culturale e sentivano di appartenere a una

comunità unitaria. Sembra che nel mondo barbarico del tardoantico e

dell’alto medioevo solo nuclei socialmente ristretti di capi e di guerrieri,

e forse di sacerdoti o di sapienti, si muovessero all’interno di ambiti più

ampi. I franchi, ancora nel secolo VIII, non erano, nel senso stretto

della parola, tutta la popolazione riconducibile a questa sigla, ma solo i

potenti che s’incontravano ogni anno per decidere le guerre e le

vicende politiche del Regno: era questo un esempio di face-to-face-

group, come fuoco di un’identità etnico-politica più ampia ed

eterogenea. Reinhard Wenskus ha chiamato questi gruppi «nuclei di

tradizione», dai quali dipendeva la coesione di «popoli» come i goti o i

franchi.

Etnie, dunque, come realtà soggettive. Ma si pone un quarto problema.

Le testimonianze di cui disponiamo non offrono, di solito,

autodefinizioni, ma percezioni esterne. È lecito ritenere, come si faceva

una volta, che queste percezioni romane o greche (o, più tardi, franche)

descrivessero fedelmente le realtà barbariche? In realtà sembra

piuttosto che quelle letture contenessero lo sforzo di inquadrare una

situazione confusa e dinamica all’interno di schemi riconoscibili e

ordinati. Per questo dobbiamo essere prudenti a proposito delle

specifiche denominazioni con le quali la politica romana individuava i

gruppi concreti con i quali aveva contatti: possiamo fidarci fino d un

certo punto della terminologia latina. Erano due, principalmente, le

strategie cognitive di cui disponevano gli scrittori latini per mettere

ordine nella confusa percezione della complessa realtà barbarica. La

prima era fondata sull’idea, che in varie forme sopravvive quasi fino ad

oggi, sicuramente fino al primo Novecento, secondo cui i popoli in

fondo non cambiavano, ma cambiavano solo i nomi (al fine di

ingannare i romani). Dunque era lecito recuperare denominazioni in

uso centinaia di anni prima. Per questo gli unni furono chiamati sciti

(come il popolo delle steppe di un millennio fa), poi gli avari, gli unni, e

ancora più tardi gli ungheresi furono tutti assimilati all’interno della

stessa tradizione etnica, posta di volta in volta sotto le denominazioni

tradizionali: sciti, unni e avari. In modo analogo, i franchi furono

chiamati anche sugambri (un popolo disperso dalle guerre di Augusto),

e i goti geti (un popolo di nome simile, che viveva vicino ai Carpazi

orientali intorno agli inizi della nostra era). La seconda strategia

consisteva nell’adoperare denominazioni generali che designassero la

popolazione di un territorio ampio, con forme di vita più o meno

simili. Questi erano nomi generici, che però venivano usati come nomi

etnici, perché individuavano un popolo concreto. È il caso,

soprattutto, dei germani. Qui siamo di fronte a un fenomeno

sconcertante. La storiografia moderna ha letto i testi antichi come

prove che si riferissero a di popoli concreti. Ma gli autori antichi, come

Tacito o Strabone, sapevano che il nome dei germani era stato dato

dagli stessi romani per designare una realtà di cui poco si sapeva e si

comprendeva, fatta di popoli e tribù insediati in un certo territorio.

Il caso ‘particolare’ dei Germani

Un popolo che si chiamava «germani» forse non c’è mai stato. In ogni

caso, se c’era, non corrispondeva a quello che gli studiosi moderni

chiamano così. L’origine dei germani è ancora poco nota, e rimane al

centro di dibattiti accesi. Due cose invece sono chiare. L’antico termine

«germani», come designazione della popolazione insediata nell’ampio

territorio che si estendeva al di là del Reno, termine usato nell’antichità

e nell’alto medioevo, fu introdotto da Giulio Cesare. Prima di lui, dal

punto di vista romano c’erano solo due grandi complessi di popoli

barbarici: i celti (o galli a Ovest, galati a Est), che abitavano nelle

foreste della Gallia, della Britannia e dell’Europa centrale; e gli sciti,

acclimatati nelle steppe dell’Europa orientale. I romani, fino al i secolo

a.C., non avevano rapporti con i celti, che dominavano tutte le regioni

a nord dell’Italia, da quelle dell’area danubiana fino a quelle

prospicienti l’Oceano Atlantico. Anche nell’invasione tremenda dei

cimbri e teutoni, alla fine del secondo secolo a.C., era percepita, dai

contemporanei, una matrice gallica. Solo quando conquistò la Gallia

Giulio Cesare si accorse del fatto che proprio dal punto di vista dei

celti gallici c’erano dei popoli al di là del Reno che erano diversi, più

primitivi. Corrispondeva ai disegni politici di Cesare accentuare questa

diversità, così da giustificare da una parte la necessità di sottomettere la

Gallia (per proteggerla dagli attacchi dei germani), e dall’altra

l’opportunità di non sottoporre a inutili rischi gli eserciti romani

avanzando oltre il Reno, dove abitava una popolazione più barbarica

dei già barbari galli. Cesare introdusse dunque una netta distinzione fra

Gallia e la Germania: nacque allora la Germania come spazio

geografico delimitato a ovest dal Reno, a sud dal Danubio, a est dalla

Vistola, e a nord dal Mar Baltico. La definizione non era priva di

contraddizioni, perché c’erano germani anche a ovest del basso Reno:

questa presenza derivava probabilmente dal fatto che nuclei germanici

avevano in precedenza attraversato il Reno per cercare in Gallia regioni

più prospere. Può darsi che appunto questi germani collocati fuori del

sistema territoriale immaginato da Cesare fossero i primi a essere

chiamati così: ma non sappiamo se il nome sia di origine gallica o sia

un’autodefinizione.

In ogni caso, attraverso Cesare, l’immagine e il nome dei germani

diventarono corrente nella letteratura antica. Abbiamo però scarse

prove che per i popoli ai quali si riferiva il termine «germani» fosse

un’autodesignazione significativa. A quanto pare esso circolava fra le

fila dell’esercito romano, in particolare fra le unità ausiliarie d’origine

«germanica». Ma nelle popolazioni al di là del Reno e del Danubio

erano adoperati maggiormente altri nomi, riferiti a specifiche realtà

tribali. Nella tarda antichità, con l’apparizione di altri due nomi assai

generici, franchi e alemanni, la designazione «germani» perse significato

anche per i romani. È importante sottolineare un altro fatto poco

considerato: avendo una connotazione

territoriale, il termine

«germani», non includeva i popoli «gotici» che, dal III secolo d.C.,

erano stanziati presso il Mar Nero e il basso Danubio. Gli osservatori

romani assimilavano piuttosto questi ultimi agli sciti, i popoli delle

steppe, oppure li identificavano con i geti.

La seconda definizione dei germani, quella moderna, è fondata

principalmente sulla lingua. Esempio classico è quello relativo alla

Bibbia gotica di Ulfila, dalla cui analisi si può facilmente dedurre che il

gotico era una lingua germanica: dunque i goti erano germani. È questa

modalità di individuazione che ha dominato tutte le ideologie

germanofile dell’Ottocento e del Novecento. Oggi i goti vengono

annoverati nell’ambito dei «germani in Italia», una definizione bene

accetta in ambito scientifico, ma si deve tenere presente che anche

questa è un’astrazione, e non corrisponde affatto all’identità dei popoli

dell’alto medioevo. Non è affatto chiaro infatti se fra tutti coloro che

parlavano una lingua germanica esistesse la consapevolezza di servirsi

di una lingua comune. Isidoro di Siviglia, nel secolo VII, quando

enumera diversi popoli della Germania, nota che hanno costumi e

lingue diverse. Solo nell’epoca dei carolingi (per esempio nell’opera del

longobardo Paolo Diacono), si sviluppa la coscienza che le lingue

germaniche fossero apparentate. Questa lingua vernacolare viene

chiamata teotisca, che significa «popolare»: è la parola dalla quale

deriva il nome «tedesco», e che originariamente designava anche la

lingua longobarda e quella anglosassone. È dunque molto importante

rendersi conto che non c’è uno sviluppo diretto dai germani antichi ai

tedeschi moderni. Le rotture e le contraddizioni nella terminologia

riflettono i movimenti dei popoli e li fluttuazioni della loro identità. Lo

dimostrano anche i diversi nomi adoperati nelle lingue moderne per

individuare i tedeschi. Gli inglesi li chiamano Germans, nonostante

siano essi stessi di prevalente origine germanica; i francesi (e, in modo

simile, gli spagnoli) allemands, termine derivato da uno dei principali

popoli tedeschi, gli alemanni; i popoli slavi adottano nemeci, che certi

filologi spiegano come «i muti», in contrasto con gli slavi stessi, «quelli

chi parlano».

Etnogenesi

Soltanto oggi siamo in grado di capire, almeno fino a un certo punto,

come sono complicati i processi etnici, le «etnogenesi». Gli

scrittori medievali offrivano un modello più semplice:

1. l’albero genealogico. Secondo il modello dell’albero tutti i popoli

avevano un progenitore, da cui spesso derivava anche l’origine del

nome. Lo schema più famoso di diramazione dei popoli da un

unico ceppo è quello contenuto nella Bibbia, uno schema che ebbe,

peraltro, un’influenza straordinaria nel medioevo. Secondo il libro

della Genesi, tutti i popoli del mondo discendevano dai tre figli di

Noè: Sem (da cui provengono i semiti), Cham e Japhet. Isidoro di

Siviglia attualizzò questo modello, inserendovi molti popoli del suo

tempo.

2. Questo modello si alternava, senza contraddizione, con un secondo

tipo di genealogia, di derivazione classica, che seguiva l’esempio

delle leggende sull’origine dei romani. Così, ad esempio, i franchi

credevano che anche i loro progenitori fossero arrivati da Troia,

come Enea.

3. Per noi, comunque, il terzo tipo di genealogie è quello più

interessante. L’esempio più famoso si riferisce ai longobardi: si

tratta del tema dell’origo gentis, l’origine del popolo, elaborato nel

Regno longobardo del secolo VII e sviluppato poi da Paolo

Diacono in quello successivo, ma che forse trae origine da una

tradizione orale più antica. In questo mito d’origine, i longobardi

partono dalla Scandinavia, sotto la guida della saggia Gambara, e il

dio germanico Wodan dà loro il nome. Un’origine chiaramente non

cristiana e non classica, dunque. Una storia simile, anche se più

frammentaria,si ritrova nella storia dei goti di Jordanes (secolo VI), i

quali, secondo questo autore, giungono anch’essi dalla Scandinavia,

a bordo di tre navi. L’immagine delle tre navi ritorna anche nella

storia degli anglosassoni, che attraversarono la Manica sotto la guida

di Hengist e Horsa.

La discussione sull’attendibilità di quei miti non si è ancora conclusa. È

accertato tuttavia che queste leggende non possono essere interpretate

come fonti storiche, come repertori di eventi reali. Esse non possono

provare, per esempio, che longobardi e goti siano veramente venuti

dalla Scandinavia, sei o sette secoli prima che queste informazioni

fossero messe per iscritto. Il dibattito recente si è sviluppato piuttosto

a proposito dell’autenticità o meno delle leggende sulle origini

«germaniche» come miti arcaici. Le opinioni divergono. C’è chi pensa,

come Herwig Wolfram e Stefano Gasparri, che quei racconti

contengano informazioni sulla religione e sulla «cultura tradizionale»,

precristiana, dei popoli di cui raccontano le gesta. All’opposto, il punto

di vista di Walter Goffart è che tali miti esprimano essenzialmente le

idee e le preoccupazioni di coloro che li hanno descritti (Jordanes o

Paolo Diacono) e non riflettano veramente le credenze dei tempi

pagani a cui si riferiscono.

Quest’ultima posizione, fondata spesso su argomentazioni persuasive,

è legata alle idee del cosiddetto linguistic turn (svolta linguistica), un

movimento teorico sviluppatosi nelle scienze sociali innanzitutto in

America durante gli anni ottanta, che tende a giudicare i testi della

storiografia (medievale o moderna) come prodotti letterari più che

come fonti per la storia dei fatti. Quando i ragionamenti ispirati al

linguistic turn si radicalizzano, producono però interpretazioni

discutibili perché tendono a cancellare completamente la dimensione

storica delle scritture, leggendo tutti i testi come espressione del solo

presente, e non del passato. Per il medioevo questa posizione è quanto

meno riduttiva, perché quasi tutti i testi storici riflettono un passato

ricco e complesso. Certo essi vengono riscritti e riconcepiti a ogni

generazione, la loro funzione culturale e politica varia come pure le

«verità» che essi esprimono. Ma, d’altra parte, essi mantengono sempre

una fondamentale dimensione diacronica: si può capire che funzione

assolvono nel presente nel quale si collocano solo decifrando il passato

che riscrivono. Per comprendere queste dinamiche, più utili del

concetto dell’autore-creatore autonomo offerto da Goffart, sono le

idee sulla memoria sociale, ad esempio di Chris Wickham, e quelle sui

meccanismi di memory and oblivion (memoria e oblio) di Patrick

Geary. Queste prospettive consentono non solo di percepire il

continuo variare della memoria che una società ha di se stessa, ma

anche di interpretare queste variazioni come attività culturale, come

produzione del proprio passato e quindi della propria identità.

Possiamo tornare così ai testi frammentari che parlano delle origini di

un popolo, e analizzarne in particolare due aspetti. Il primo si riferisce

alla loro «profondità» cronologica, alla stratificazione di livelli testuali

diversi in essi contenuta e dunque ai diversi caratteri di questi vari

livelli. Tale analisi non ci conduce mai a un testo autentico e puro, ma

aiuta a scoprire delle tracce anteriori o posteriori (anteriori, per

esempio, alla cristianizzazione, o alla monarchia). Il secondo richiama il

contesto «materiale» della forma manoscritta di un testo, più o meno

databile: facendo luce, attraverso le forme della scrittura, non solo sulle

preoccupazioni dell’autore, ma anche sulla funzione politica della

scrittura, sul suo significato per il pubblico e per l’identità di un

gruppo. Ad esempio, quando Paolo Diacono, monaco longobardo di

Montecassino, racconta dell’origine pagana dei longobardi, egli osserva

che si tratta di una «ridicola favola». Una simile espressione lascia

trasparire l’esistenza di un problema affrontato dall’autore: che ci fosse

cioè un pubblico che forse già conosceva queste favole, e che si

aspettava probabilmente di ritrovarle nella storia scritta, e che dunque

anche il pio monaco si sentisse obbligato a dare notizia di miti pagani

che altrimenti difficilmente avrebbe avuto ragione di riportare o di

inventare. È possibile dunque leggere questi testi antichi come testi

storici, e non solo come letteratura. Tuttavia, l’accesso al passato

barbarico che descrivono è comunque molto indiretto, sempre

ipotetico. Siamo lontani della disinvoltura con cui gli studiosi

dell’Ottocento guardavano a testi di questo tipo come all’espressione

diretta di un’autentica cultura «germanica».

Potere e regalità nella società germanica altomedievale

Mettiamo a confronto, per un attimo, i miti d’origine di popoli

barbarici, nella forma in cui sono stati tramandati dagli scrittori latini

dei secoli VI-VIII, e la storiografia moderna su questi popoli,

soprattutto quella dell’Ottocento e del primo Novecento. Anche

quest’ultima ha la sua profondità diacronica: parla infatti di un passato

di millecinquecento anni attraverso la riflessione su una serie di testi

intermedi. Ed è legata, in modo forse difficilmente percepibile ma

spesso verificabile, al proprio contesto, vale a dire alle esigenze del

presente (ottocentesco e primo novecento), al quale essa vuole fornire

le proprie verità. C’è però una fondamentale differenza metodologica:

nella loro opera gli studiosi moderni indicano, almeno fino a un certo

grado, le fonti adoperate e il metodo prescelto, e ciò consente di

controllare le loro strategie cognitive.

Per quanto riguarda le realtà barbariche altomedievali, disponiamo tutti

delle stesse fonti scritte. Dal primo Ottocento a oggi sono state infatti

rarissime le scoperte di nuovi testi. E tutte queste fonti parlano poco

della società e della vita dei barbari. Da ciò deriva che la possibilità di

dire qualcosa di nuovo e di approfondire la conoscenza di quel passato

(indipendentemente dal contributo delle fonti non scritte, come quelle

archeologiche) dipende in larga misura dalle interpretazioni, e dal

modello generale in cui esse si collocano. Occorre esserne consapevoli

quando incontriamo, nella storiografia ottocentesca ma talvolta ancora

in quella dei decenni scorsi, ricostruzioni dettagliate delle società

germaniche, o barbariche. I modelli di riferimento cui si ispirano

queste ricostruzioni hanno infatti un’origine, un proprio contesto

storico e culturale, una funzione, spesso ideologica. Non c’è da

meravigliarsi, ad esempio, che fossero soprattutto gli studiosi tedeschi

a esplorare in profondità il sistema giuridico e istituzionale dei germani

(che, in tedesco, rientra nella categoria di Verfassung, ossia

costituzione). Anche in questo campo, dunque, s’incrociano la storia

dell’alto medioevo e quella dei nostri tempi. Vediamo alcuni esempi.

L’istituzione più tipica degli stati barbarici era il regno. I re dei goti,

come Alarico o Teoderico, dei franchi come Clodoveo, degli unni

come Attila sono personaggi ben noti, anche fuori dalla cultura

specializzata degli storici. In passato c’erano opinioni differenti

riguardo alle origini dei regni, di quei regni barbarici che caratterizzano

il tempo delle invasioni, se fossero cioè istituzioni arcaiche oppure

relativamente recenti. Ora, tanto nel pensiero degli illuministi del

Settecento quanto nella storiografia romantica del primo Ottocento

era consueto vedere quella germanica come una società

democratica: un punto di vista che venne poi fatto proprio, per il

tramite di Friedrich Engels, dal pensiero marxista. Secondo le teorie

del materialismo storico, la società germanica conobbe il passaggio

dall’epoca dell’Urkommunismus (comunismo primitivo) a quella

della «democrazia militare», rimanendo caratterizzata da forme

associative di tipo comunitario: il possesso comune della terra, una

società in larga misura egualitaria, assemblee popolari e decisioni

collettive. Così i germani potevano costituire un fattore progressivo, di

spinta alla rivoluzione antischiavistica e di accelerazione del processo

che diede origine al feudalesimo. Anche gran parte degli studiosi non

marxisti dell’Ottocento contrapponeva la «libertà germanica» alla

schiavitù romana. Una parola chiave per la descrizione di queste forme

comunitarie e collettive era Genossenschaft, con cui si intendeva

un’istituzione sociale collettiva chiaramente individuata e la cui

coesione risultava assicurata da una forte solidarietà interna: una

solidarietà tanto intensa da assumere una matrice di sacralità e da

presuppone la natura delittuosa di ogni sua lesione.

Nella storiografia tedesca del primo Novecento questo paradigma

assunse caratteri nuovi, nel contesto della diffusione di ideologie

autoritarie. Importante, a questo proposito, è il pensiero di Otto

Höfler, che esercitò una notevole influenza fino al secondo

dopoguerra. Secondo Höfler le società barbariche conoscevano due

tipi di re: uno, arcaico, era il re sacrale (Sakralkönig), che era allo

stesso tempo la massima autorità politica e il sacerdote supremo.

L’altro tipo era quello del re militare, il potere del quale era fondato

sulla capacità di guidare al successo in guerra: era quest’ultimo già il

caso di Ariovisto, nemico di Giulio Cesare, o di Arminio, colui che nel

9 d.C. nella foresta di Teutoburgo sconfisse l’esercito imperiale, ma

soprattutto di Teoderico o Clodoveo. Attraverso la conversione al

cristianesimo questi re militari avrebbero poi assunto una nuova

legittimazione sacrale. Questa tipologia corrispondeva al modello

elaborato dallo storico delle religioni francese Georges Dumézil:

secondo tale modello tutte le società indoeuropee erano organizzate

attorno a tre elementari funzioni sociali: quella sacrale-religiosa

rappresentata dai sacerdoti, quella politico-militare rappresentata dai

guerrieri, quella economico-produttiva rappresentata dai contadini. Che

appartenessero al tipo del guerriero o del sacerdote, i re posti a capo

dei regni dei goti o dei franchi si caratterizzano, all’interno di queste

ricostruzioni, come figure che fanno pienamente parte della tradizione

germanica.

Ed è questo uno degli elementi di giudizio in seguito più

frequentemente contestati. Oggi infatti i fattori di origine romana

nella costituzione dei regni romano-barbarici sono considerati

molto più significativi. Le influenze romane sulla struttura politica

delle società barbariche sono visibili, in realtà, molto prima

dell’insediamento di questi popoli nelle province dell’Impero. Ariovisto

era stato riconosciuto come re dal Senato romano, mentre Arminio e

quasi tutti i re del tempo delle invasioni erano alti ufficiali

dell’esercito romano o godevano di altre posizioni d’onore. Ulteriore

elemento di debolezza del modello di Höfler è costituito dal fatto che

le prove dell’esistenza di responsabilità religioso-sacrali dei re arcaici

sono molto scarse.

Questioni simili, anche se più complicate, dominavano la discussione

sulle strutture della società barbarica nel suo complesso. Le ideologie

autoritarie sottolineavano in particolare il ruolo delle clientele,

specie nel campo militare. L’ipotesi tradizionale era fondata sulla

Germania di Tacito che contiene una descrizione abbastanza chiara

della clientela, un legame personale attraverso cui i giovani guerrieri

sceglievano un signore, che dava loro protezione, i mezzi per vivere,

spesso le armi, e parte del bottino, e che essi dovevano seguire in

guerra, fino a sacrificare la propria vita; secondo Tacito, sopravvivere

al signore caduto in battaglia era considerato un disonore per i membri

del suo seguito. Sono appunto questi alcuni degli elementi peculiari

dell’immagine degli antichi germani privilegiata dall’ideologia nazista e

usati dalla propaganda di regime con effetti disastrosi.

Oggi sappiamo di più sul clima culturale in cui si inseriva il discorso di

Tacito. E vediamo più chiaramente quanti elementi dell’organizzazione

della clientela germanica in effetti non trovi

no riscontro nel testo di Tacito: per quanto riguarda ad esempio il tema

della fedeltà, è facilmente dimostrabile che, contrariamente all’idea

secondo cui chi giurava fedeltà a un capo poi doveva seguirlo per tutta

la vita, i guerrieri spesso cambiavano signore, secondo le opportunità

che venivano loro offerte e le prospettive di successo.

In realtà appare chiaro oggi che il carattere istituzionale delle

strutture sociali è stato sopravvalutato da generazioni di studiosi.

La dignità che le nostre fonti denominano «re» (rex) non è infatti

un’istituzione fissa, che ricorre secondo alcune tipologie regolari, ma la

designazione comune data dai romani a vari fenomeni: capi di gruppi

locali o di piccole tribù, comandanti di eserciti piccoli o grandi, sovrani

di grandi imperi di steppa come Attila, o reggenti di regni potenti sul

suolo romano come Teoderico o Clodoveo. La situazione è simile con

le clientele, che potevano essere di carattere esclusivamente militare o

anche civile, di breve o lunga durata; potevano essere dominate da una

gerarchia forte o essere il risultato di una libera associazione; potevano

apparire strutturate e resistenti oppure agglomerati temporanei di

guerrieri.

Una conclusione analoga si può trarre per quanto riguarda le strutture

di parentela, le famiglie e i clan. Anche qui l’interpretazione dipende

molto da una questione metodologica ancora irrisolta, relativa al

carattere più o meno arcaico di queste strutture. Le leggi altomedievali,

quelle dei goti, franchi, longobardi, alemanni o bavaresi, contengono

molte clausole relative a questioni legate alla parentela, e soprattutto ai

diritti di successione. È ovvio che per molti aspetti si tratta di regole

divergenti dal diritto romano, ed è dunque plausibile che riflettano le

consuetudini più arcaiche delle società barbariche. Le leggi

altomedievali concordano inoltre nell’evocare la centralità della

solidarietà familiare quando consentono il giuramento di un certo

numero di parenti per difendere l’innocenza di un consanguineo

accusato di un crimine. Nonostante tutto questo, per un verso rimane

largamente ipotetico il carattere arcaico di una legge scritta in latino e

probabilmente influenzata, in più punti, da modelli giuridici romani;

per un altro, scorrendo i casi previsti dalle leggi non emerge un chiaro

modello delle strutture di parentela. Erano agnatizi o cognatizi i clan?

Le relazioni agnatizie caratterizzano le strutture di parentela definite

dalla prevalenza della successione maschile, mentre il termine

«cognatizio» (o bilaterale) implica una dimensione della parentela che

include le linee femminili. La supposizione tradizionale era che i clan

dei germani fossero agnatizi, e dunque che le genealogie fossero

chiaramente definite su questa base. Alexander Murray ha sviluppato di

recente, fondandosi su un riesame complessivo delle leggi barbariche,

una posizione contraria: la struttura della parentela non escluderebbe la

cognazione, e il clan non sarebbe un organismo omogeneo, ma

piuttosto una struttura fluida. L’articolazione concreta della parentela e

l’intensità del sentimento di solidarietà sarebbe dipesa dalla percezione

di individui e di gruppi, che era variabile e che lasciava trasparire

l’esistenza di spazi di parentela più stretti o più ampi. Osservazioni

ulteriori derivano dall’analisi non solo delle fonti narrative, ma anche

delle carte giuridiche private: le quali rivelano che le famiglie e i clan

non erano, come pretendevano gli studiosi dell’Ottocento, un rifugio

di pace e di mutua solidarietà. Erano invece frequenti i conflitti

all’interno degli ambiti parentali, basti pensare ai molti membri della

dinastia franca dei merovingi ammazzati da fratelli, figli o mogli.

Un’occasione in cui la parentela giocava un ruolo decisivo era

comunque rappresentata dalla faida: nel caso di crimini di sangue, ma

anche di altri tipi di offesa, la vendetta toccava infatti alla famiglia della

vittima. In alcuni casi queste vendette potevano protrarsi per anni, con

un numero considerevole di vittime da ambedue le parti. Lo

storiografo e vescovo Gregorio di Tours racconta esempi clamorosi;

ma i materiali più ricchi per studiare questo fenomeno si trovano nelle

saghe dell’Islanda. Eppure le faide, con le loro lunghe code sanguinose,

non sono affatto un monopolio delle società barbariche o arcaiche, ma

ricorrono in tutte le società – anche moderne e contemporanee – in cui

lo stato non è in grado d’imporre la propria autorità (di assumere il

monopolio della violenza, come disse Max Weber). La faida è

dunque diffusa, come ha mostrato Otto Brunner, durante tutto il

medioevo.

In ogni caso già i regni romano-barbarici tentarono di stabilire

un’alternativa giuridica alla faida, attraverso il pagamento di

compensazioni, il cosiddetto wergeld (guidrigildo). Il wergeld era una

somma di denaro che stabiliva il valore teorico di un uomo o di una

donna, all’interno di un sistema assai elaborato che fissava le differenze

fra diverse categorie di soggetti: un uomo libero valeva più di uno

schiavo, una donna più di un uomo, chi era al servizio del re più di un

uomo normale, e così via. Nella legge longobarda venne persino

stabilito che il porcarius, lo schiavo che si occupava dei porci (li doveva

cioè condurre nei boschi, e aveva per questo una maggiore

responsabilità), valesse più di schiavi normali. Chiunque uccideva

doveva pagare il prezzo intero dell’ucciso; le lesioni o le offese erano

definite in frazioni del wergeld, descritte spesso in elenchi molto

dettagliati, che arrivano ad enumerare, in alcuni testi, il prezzo delle

singole dita. Non sappiamo però se questa ricca casistica avesse di

precedenti nelle consuetudini più arcaiche.

Se la famiglia offesa accettava il prezzo, rinunciava alla faida, altrimenti

doveva vendicarsi. Alla base della faida era la nozione di onore, da

ripristinare dopo un’offesa che metteva a repentaglio il prestigio d’una

famiglia. Altra domanda fondamentale è quella relativa a chi, in

concreto, toccasse la vendetta, quali fossero cioè i confini del gruppo

familiare responsabile della faida. Come al solito, il conflitto metteva

alla prova le strutture e le relazioni sociali. Dalle nostre fonti narrative

sembra che l’impatto della faida dipendesse molto più dai rapporti

concreti che non dalla applicazione di regole rigide e predefinite.

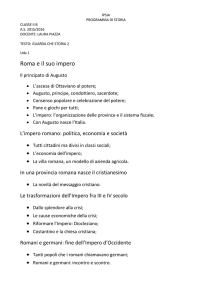

Dalle etnie ai regni

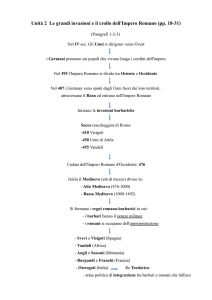

Regni romano – barbarici

Ostrogoti in Italia 489-559

Visigoti in Spagna

Siagrio, poi Franchi nella Gallia

Burgundi

Longobardi 569-774

Vandali