caricato da

common.user4111

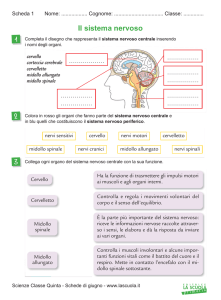

SISTEMA NERVOSO

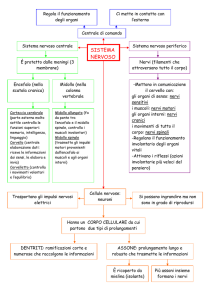

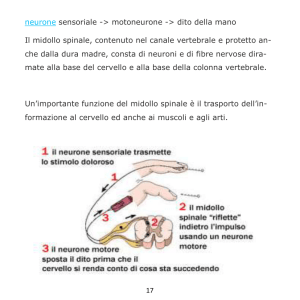

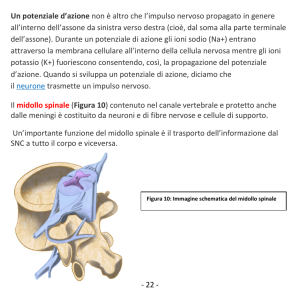

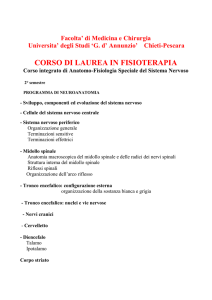

SISTEMA NERVOSO Il tessuto nervoso Il tessuto nervoso è un tessuto altamente specializzato, costituito cellule e fibre. Le cellule sono fondamentalmente di due tipi: • • I neuroni, che sono le vere e proprie cellule nervose, ossia quelle che elaborano e inviano impulsi nervosi. Le cellule di nevroglia, che svolgono funzioni di sostegno, di protezione e di difesa. I neuroni sono cellule perenni a forma stellata, con numerosi prolungamenti chiamati dendriti, che connettono i diversi neuroni tra loro. Un prolungamento è più lungo degli altri ed è detto assone, responsabile della conduzione degli impulsi verso la periferia. La maggior parte degli assoni è rivestita da una guaina isolante, detta guaina mielinica, che ha la funzione di accelerare la conduzione dell’impulso nervoso. Questo rivestimento è formato dall’avvolgimento concentrico della membrana plasmatica di particolari cellule della nevroglia attorno all’assone. La mielina non riveste gli assoni in modo uniforme, ma forma dei caratteristici strozzamenti che danno origine a interruzioni periodiche dette nodi di Ranvier. Il passaggio degli stimoli I neuroni hanno due caratteristiche fondamentali: • • Sono cellule eccitabili, hanno cioè la capacità di reagire a stimoli esterni che convertono in impulsi nervosi; Sono dotate di conducibilità, cioè capaci di trasmettere l’impulso ad altre cellule nervose. Pag. La membrana cellulare del neurone è attraversata da ioni sodio (𝑁𝑎+ ) e potassio (𝐾 + ), entrambi dotati di carica positiva; essendo tuttavia maggiormente permeabile agli ioni 𝐾 + il passaggio di questi all’interno della cellula avviene più facilmente. Normalmente, quindi, all’interno della 1 Gli stimoli sono variazioni chimiche o fisiche dell’ambiente esterno o interno ( temperatura, ossigeno…) in grado di determinare risposte da parte delle cellule nervose. Gli impulsi rappresentano la risposta cellulare allo stimolo e sono modificazioni elettrochimiche che si propagano lungo la fibra nervosa. L a membrana plasmatica che avvolge la cellula nervosa è semipermeabile, permette cioè il passaggio di alcuni ioni, mentre ne proibisce il passaggio ad altri. cellula vi è un’elevata concentrazione di ioni 𝐾 + , mentre gli ioni 𝑁𝑎 + sono abbondanti all’esterno. La presenza di altri ioni determina però una differente distribuzione di cariche elettriche ai due lati della membrana, tale per cui la superficie interna della membrana risulta più negativa di quella esterna. Proprio per questo, la cellula nervosa a riposo (quando non è stimolata) si dice polarizzata, ed ha una carica detta potenziale di riposo (di circa -70 millivolt). Il potenziale di riposo è mantenuto costante da un tipo di proteina presente in membrana, chiamata pompa sodio-potassio, che trasporta in modo attivo (cioè con consumo di energia) ioni 𝑁𝑎+ dall’interno all’esterno della cellula e ioni 𝐾 + dall’esterno all’interno. Gli ioni 𝐾 + possono passare liberamente attraverso alcune proteine di membrana, le proteine canale del potassio, e tendono ad equilibrare la loro concentrazione spostandosi dall’interno all’esterno. Anche gli ioni 𝑁𝑎+ si distribuirebbero uniformemente attraverso altre proteine (proteine canale del sodio), ma ciò non avviene perché quando il neurone non è stimolato questi canali sono chiusi. Quando il neurone viene stimolato avviene un rapido cambiamento della permeabilità e gli ioni 𝑁𝑎 + , presenti all’esterno, attraversano la membrana (apertura delle proteine canale del sodio) penetrando così nella cellula. Si ha così una progressiva depolarizzazione (la superficie interna passa da negativa a positiva) fino a circa +30 millivolt; questa carica è chiamata potenziale d’azione. Questo è un fenomeno molto breve (dura circa 5 millisecondi), subito dopo il quale si ritorna rapidamente allo stato di quiete. Il potenziale d‘azione si diffonde lungo la membrana cellulare e può essere paragonata ad una corrente elettrica che si propaga lungo il neurone (impulso nervoso). La conduzione dell’impulso nervoso può essere modificata da vari fattori (alcol, sedativi, anestetici) che si comportano da depressori del sistema nervoso, alterando il flusso di cariche. Pag. I neuroni comunicano fra loro e con altre cellule effettrici (come le fibre muscolari o le cellule ghiandolari), trasmettendo gli impulsi nervosi attraverso le sinapsi, strutture altamente specializzate nelle quali avviene il passaggio di informazioni. Nelle sinapsi il messaggio passa senza un vero e proprio contatto, ma solo attraverso un segnale elettrochimico. La trasmissione dell’impulso da un neurone all’altro avviene grazie alla liberazione di neurotrasmettitori, sostanze chimiche in grado di eccitare o inibire le cellule nervose, determinando così il funzionamento dell’intero sistema. La “corrente elettrica” corre lungo la membrana del neurone trasmittente fino 2 Le sinapsi a raggiungere la terminazione dove è immagazzinato il neurotrasmettitore all’interno di alcune vescicole. L’impulso determina il rilascio del neurotrasmettitore che arriva alla membrana del neurone ricevente, dove si lega a recettori specifici causandone l’eccitazione. Fra i più importanti neurotrasmettitori troviamo le endorfine, la dopamina, l’acetilcolina, liberata in tutte le placche motrici (sinapsi tra neurone e cellula muscolare), e la noradrenalina, un neurotrasmettitore del sistema nervoso autonomo. Funzioni ed organizzazione del sistema nervoso Per mantenere tutte le funzioni corporee (omeostasi), tutti gli organi e gli apparati devono cooperare; perché ciò avvenga è necessaria una regolazione che si attua secondo due meccanismi: • • Regolazione umorale, attraverso ormoni prodotti dalle ghiandole endocrine; Regolazione elettrica, attraverso impulsi elettrici del sistema nervoso. Gli ormoni regolano processi lenti e protratti nel tempo, come l’accrescimento e la riproduzione, mentre la trasmissione nervosa è più rapida, con effetti altrettanto rapidi, come la contrazione dei muscoli. Il sistema nervoso è quindi un sistema di controllo e comunicazione dell’organismo. L’uomo percepisce gli stimoli, li elabora e da una risposta. Le strutture che ricevono gli stimoli si chiamano recettori. I recettori trasformano l’informazione (stimolo) in impulso elettrico; questo viene trasmesso ai centri di elaborazione e coordinamento che elaborano una risposta. Sempre sotto forma di impulso, la risposta arriva infine all’effettore (muscolo o ghiandola). Possiamo quindi suddividere in tre momenti principali l’attività del sistema nervoso: • • • Acquisizione sensoriale: trasmissione di impulsi dai recettori ai centri di elaborazione (encefalo e midollo spinale); Integrazione: elaborazione degli impulsi e formulazione delle risposte; Stimolo motorio: conduzione di impulsi verso le cellule effettrici. Sistema Nervoso Centrale (SNC) costituito da cervello o encefalo, il centro di elaborazioni delle informazioni, e il midollo spinale, che conduce gli impulsi dall’encefalo al sistema nervoso periferico e viceversa. Questi due organi sono contenuti rispettivamente nella scatola cranica e nella colonna vertebrale. • Sistema Nervoso Periferico (SNP) comprende i nervi, fasci di assoni che collegano il sistema nervoso centrale a tutte le regioni del corpo. I nervi trasportano le informazioni provenienti dagli organi di senso verso l’encefalo e gli impulsi elaborati dall’encefalo verso i muscoli. Pag. • 3 Anatomicamente il sistema nervoso umano è organizzato anatomicamente in: Il SNP è suddiviso a sua volta in una componente sensoriale, in cui le informazioni viaggiano dalla periferia verso il centro, ed una componente motoria in cui le informazioni viaggiano nel verso opposto verso gli organi effettori. La componente motoria è suddivisa a sua volta in una parte somatica e una vegetativa: la prima controlla le risposte motorie dei muscoli scheletrici, mentre la componente vegetativa, o Sistema Nervoso Autonomo (SNA), è costituita da cellule nervose che innervano gli organi interni regolando le attività viscerali. Pag. Una sezione anatomica trasversale dell’encefalo o del midollo spinale evidenzia la presenza di zone con colorazioni diverse: grigie, più opache, e bianche, più brillanti. La sostanza grigia è costituita dalle cellule nervose, neuroni e cellule della nevroglia, mentre quella bianca è formata a fibre mieliniche. Nel midollo la sostanza bianca è esterna e quella grigia interna, mentre negli emisferi cerebrali e nel cervelletto le posizioni si invertono; qui la sostanza grigia costituisce uno strato spesso, detto corteccia. 4 Sostanza Grigia e Sostanza Bianca Protezioni del Sistema Nervoso Centrale Il SNC, oltre ad essere protetto da ossa della scatola cranica (che formano un involucro resistente), è ulteriormente protetto da involucri connettivali, detti meningi, e da un fluido corporeo, detto fluido cerebrospinale. Le meningi sono tre involucri concentrici di tessuto connettivo che avvolge encefalo e midollo spinale. Dall’esterno all’interno prendono i nomi di: • • • Dura madre: costituita da una robusta lamina di tessuto fibroso, forma lo strato più esterno ed è accollata alla faccia interna delle ossa craniche. Presenta due espansioni: la grande falce (che separa i due emisferi cerebrali), e la piccola falce (che separa gli emisferi dal cervelletto). Aracnoide: forma lo strato intermedio ed ha una struttura simile a quella di una ragnatela. È separata dallo strato sottostante da uno spazio detto subaracnoideo, dove si trova del liquido cerebrospinale. Pia madre: sottile e trasparente, ricca di vasi sanguigni, aderisce alla superficie dell’encefalo. Il liquido cerebrospinale è una sorta di cuscinetto localizzato sia intorno che all’interno del sistema nervoso, con l’importante funzione protettiva di attenuare pressioni o urti a cui la testa può essere sottoposta. È una massa fluida trasparente ed incolore che trasporta ossigeno, glucosio ed altre sostanze ai neuroni, portando via sostanze di rifiuto. Meningite e analisi del liquido cerebrospinale: Si parla di meningite riferendosi a un’infiammazione delle membrane che avvolgono il SNC. Le cause sono per lo più infettive (batteri, virus, funghi). La forma virale più comune è benigna, mentre quella batterica causata dal meningococco ha conseguenze gravi. La malattia si manifesta con febbre alta, mal di testa, rigidità nucale e nausea. La diagnosi viene effettuata tramite l’analisi di un campione di liquido cerebrospinale. Pag. Alcol e cervello: L’etanolo (alcol), essendo una molecola molto piccola e solubile in acqua, dopo esser stato ingerito, viene rapidamente assorbito dallo stomaco ed entra nel sangue distribuendosi in tutti i liquidi corporei. La concentrazione nel sangue può raggiungere il livello massimo già dopo 6/15 minuti dopo l’assunzione della bevanda alcolica. L’alcol attraversa facilmente le membrane cellulari, e per questo motivo raggiunge facilmente il tessuto nervoso dove esercita effetti tossici acuti e cronici. Sul SNC agisce come depressore, diminuendo l’attività de neuroni, oltre ad indurre tolleranza e dipendenza. Gli effetti cronici, tipici degli alcolisti, causano evidenti problemi a carico del SNC e del SNP, del fegato e di altri organi. 5 La barriera ematoencefalica è costituita dalle cellule che tappezzano i capillari cerebrali e svolge un’azione selettiva; permette infatti il passaggio di sostanze utili e limitando quello di sostanze considerate tossiche e che potrebbero danneggiare i neuroni. Il Sistema Nervoso Centrale Il Midollo Spinale Il midollo spinale costituito da tessuto nervoso, è contenuto nel canale vertebrale ed è protetto dalle meningi; ha forma cilindrica e si estende dalla base del cranio, dove si collega al midollo allungato, fino alla prima o seconda vertebra lombare. Da entrambi i lati del midollo spinale si dipartono, ad intervalli regolari, fasci di nervi che costituiscono i nervi spinali. Tali nervi appaiono composti da due “rami” o “radici”: una radice posteriore sulla quale si trova il ganglio dorsale (dove sono localizzati i corpi dei neuroni sensoriali), e una radice anteriore o motrice. Visto in sezione trasversale il midollo spinale presenta esternamente la sostanza bianca, dove si trovano le fibre mieliniche, ed internamente la sostanza grigia, contenente i corpi cellulari e caratterizzata da una forma a lettera “H”, dove si distinguono le corna posteriori, laterali e anteriori. Le corna posteriori contengono le fibre provenienti dai neuroni sensoriali; le corna anteriori contengono invece i motoneuroni, cioè le cellule nervose deputate a inviare segnali di risposta agli organi effettori (come i muscoli); le corna laterali contengono interneuroni in grado di trasmettere i segnali provenienti dalle corna posteriori e di inviarli a quelli anteriori. La funzione del midollo spinale è quella di collegare l’encefalo al SNP, è inoltre responsabile di alcune reazioni rapidissime dell’organismo, chiamate riflessi. Le lesioni midollari Spesso, traumi, incidenti stradali, sportivi o infortuni sul lavoro possono rappresentare la causa di una lesione al midollo spinale. Qualunque sia la causa, queste lesioni impediscono la conduzione degli impulsi nervosi lungo i fasci di fibre del midollo stesso. Qualsiasi interruzione avrà come diretta conseguenza la perdita rispettiva della sensibilità (anestesia) e della motilità volontaria (paralisi). Esistono due tipi di lesione del midollo: completa (lesione totale del midollo spinale, con perdita di tutte le funzioni sensoriali e motorie al di sotto della lesione) o incompleta (danneggiamento parziale, permangono alcune funzioni). Se la paralisi comprende la parte inferiori del tronco e gli arti inferiori sarà chiamata paraplegia, mentre se la lesione avviene a livello cerebrale la paralisi colpirà i quattro arti e verrà chiamata tetraplegia. L’Arco Riflesso Pag. 6 Un riflesso è una risposta rapida ad uno stimolo. Possiamo considerare il midollo spinale come il centro dei riflessi: qui infatti vengono organizzate le risposte motorie a stimoli sensoriali provenienti dall’esterno. Si tratta quindi di un percorso in due direzioni: dal recettore che percepisce lo stimolo attraverso le fibre fino al midollo spinale, e da questo attraverso le fibre dei motoneuroni all’organo effettore che realizza il movimento. Questo percorso è detto arco riflesso, e coinvolge al massimo 2 o 3 neuroni. Il Cervello Il cervello è la parte superiore dell’encefalo, sede delle funzioni nervose più importanti. È suddiviso in telencefalo, la porzione più superficiale, e diencefalo, la parte più interna e collegata al tronco cerebrale. Il telencefalo è suddiviso in due emisferi, separati da una profonda scissura; tale scissura non divide completamente gli emisferi, che risultano uniti alla base da un robusto fascio di fibre nervose dette corpo calloso. La superficie degli emisferi è costituita da sostanza grigia, che forma la corteccia cerebrale, e sostanza bianca localizzata internamente. La corteccia è formata da vari strati di neuroni in connessione fra loro; la presenza di pieghe, giri e solchi ha proprio il compito di aumentare la superficie della corteccia e quindi delle cellule nervose. Alcuni solchi dividono la corteccia di ciascun emisfero in 4 lobi che ricevono il nome dalle ossa che li ricoprono, a cui si aggiunge un quinto lobo chiamato insula, posto in profondità. La corteccia è responsabile delle funzioni più elevate: è specializzata nella ricezione degli stimoli, nel selezionare, organizzare ed elaborare le informazioni in arrivo, è la sede del pensiero e del linguaggio e serve al controllo dei muscoli. Nei diversi lobi sono localizzati i diversi centri di attività: l’area della sensibilità somatica è localizzata nel lobo parietale; quest’area permette di riconoscere il dolore, il freddo e le principali sensazioni tattili. L’area visiva è localizzata nel lobo occipitale, quella uditiva nel lobo temporale, l’area gustativa nel lobo dell’insula. Sulla corteccia sono inoltre presenti, nel lobo frontale, aree di proiezione motoria implicate nel controllo muscolare (c’è una corrispondenza punto punto tra la corteccia motoria e le diverse aree del corpo). Pag. 7 L’elettroencefalogramma (EEG): L’EEG rappresenta la registrazione delle attività elettriche del cervello; è un esame richiesto nella diagnosi delle malattie neurologiche. Al paziente vengono fissati piccoli elettrodi sulla testa, in corrispondenza delle diverse aree della corteccia. Gli elettrodi raccolgono gli impulsi elettrici e li inviano ad una apparecchiatura in grado di tradurli in un grafico che registra la presenza delle cosiddette onde cerebrali. Il diencefalo è una piccola parte del cervello, posta tra il telencefalo ed il mesencefalo, ed è costituita da due porzioni: il talamo e l’ipotalamo. Il talamo ha molte funzioni, in particolare prende parte al meccanismo responsabile della sensibilità e delle emozioni. L’ipotalamo è costituito da numerosi nuclei che si trovano al di sotto del talamo e ha importanti funzioni di controllo sulle attività vegetative (regolazione della temperatura corporea, sensazione di fame/sazietà, sete ecc). l’ipotalamo è collegato all’ipofisi, ed esplica il controllo su questa ghiandola endocrina producendo dei releasing factors, che hanno funzione regolatrice sugli ormoni ipofisari. Il sistema limbico comprende alcune regioni del telencefalo (ippocampo e amigdala) poste al di sotto degli emisferi del diencefalo (ipotalamo e ipofisi). Coordina le sensazioni in arrivo con le reazioni corporee ed è implicato nei processi di memorizzazione (nel morbo di Alzheimer è una delle prime regioni ad essere colpite e a causare quindi deficit di memoria). Il Tronco Cerebrale • • Il mesencefalo consta di due parti anatomicamente distinte: due peduncoli cerebrali anteriori e la lamina quadrigemina posteriore; i primi mettono in comunicazione gli emisferi cerebrali con le altre strutture del SNC, la seconda è implicata nella regolazione del movimento degli occhi e delle informazioni uditive. Il ponte di varolio è un’area di connessione tra il cervelletto e altri centri nervosi. Il bulbo è la continuazione del midollo spinale e rappresenta il centro di transito di tutte le vie che lo collegano ai centri superiori. Nel bulbo hanno sede centri vitali come il centro cardiovascolare o il centro respiratorio. Hanno sede anche altri centri non vitali come quello della tosse, dello starnuto e della deglutizione. Pag. • 8 Il tronco cerebrale è una porzione del SNC situata in profondità degli emisferi cerebrali fra midollo spinale e diencefalo. Come nel midollo spinale, la sostanza bianca è esterna, la sostanza grigia è interna e forma i nuclei dei nervi cranici che controllano i muscoli della faccia. Lungo tutto il tronco cerebrale si trova la sostanza o formazione reticolare, così chiamata per la disposizione a rete della sostanza bianca e grigia. Questa ha la funzione di controllare il ritmo sonno-veglia e lo stato di coscienza. È suddiviso in mesencefalo, ponte di Varolio e bulbo o midollo allungato. Il Cervelletto Pag. Ciclo sonno-veglia: Il metabolismo umano è caratterizzato da ritmi di funzionamento giorno-notte (ritmi circadiani): fra questi il principale è il meccanismo sonno-veglia, collegato al ciclo luce-buio. Il controllo di questo ritmo è attribuibile al tronco encefalico e ad alcuni nuclei dell’ipotalamo. Un regolare ciclo di sonno e di veglia è necessario per mantenere una buona salute. Quello che oggi si conosce sul sonno è stato scoperto grazie all’esame delle onde cerebrali effettuato per mezzo dell’ECG, ed è caratterizzato da due fasi principali: • Fase non REM, • Fase REM. Il termine REM (Rapid Eye Movements) deriva dal fatto che durante questa fase gli occhi si muovono con movimenti rapidi; in questa fase, che si verifica 4/5 volte a notte, si fanno sogni molto intensi. 9 Il cervelletto sporge posteriormente alla base degli emisferi cerebrali ed è separato da essi mediante una lamina della dura madre. È costituito da emisferi cerebellari e da una porzione centrale detta verme cerebellare. La sostanza grigia all’esterno costituisce la corteccia cerebellare, mentre la sostanza bianca è all’interno. Vista in sezione, quest’ultima sembra ramificarsi come il tronco di un albero ed è pertanto detta albero della vita. Il cervelletto riceve continuamente impulsi sensitivi da muscoli, tendini, articolazioni e recettori dell’equilibrio. Esso non comanda l’esecuzione dei movimenti, ma collabora con la corteccia nel produrre i movimenti complessi coordinando le attività dei diversi gruppi muscolari e controllando la postura e l’equilibrio. Il Sistema Nervoso Periferico Il sistema nervoso periferico (SNP), responsabile del passaggio di informazioni tra il SNC ed il mondo esterno, è formato dall’insieme di gangli e nervi che svolgono una funzione di collegamento. È suddiviso in una componente sensoriale ed una componente motoria. Uno stimolo esterno (per esempio la musica) viene raccolto da un recettore (orecchio) e per mezzo dei nervi entra nel SNC dove viene integrato con altre informazioni, trasformato in risposta, inviato al midollo spinale e, attraverso i nervi, agli organi effettori (per esempio muscoli) dove viene tradotto in movimento (es. ballo). I gangli sono costituiti da raggruppamenti di corpi cellulari di cellule nervose localizzati nel SNP. I nervi sono strutture formate da assoni, rivestiti da guaina mielinica detta endonervio, e riuniti in fascetti circondati da tessuto connettivo chiamato epinervio. Il SNP è formato da nervi spinali che collegano il midollo spinale alle varie parti del corpo, e nervi cranici che partono dall’encefalo. Pag. I nervi spinali, 31 paia in totale, collegano il midollo spinale agli organi ed agli arti: sono tutti nervi misti, cioè formati sia da fibre sensoriali sia da fibre motrici. Tutti i nervi spinali emergono da fori intervertebrali e si dividono in due rami, uno anteriore e uno posteriore (i rami posteriori si distribuiscono ai muscoli del dorso e della nuca, mentre quelli anteriori decorrono isolati fino a formare intrecci detti plessi nervosi). Le fibre nervose motorie raggiungono le fibre muscolari formando placche motrici, cioè sinapsi neuromuscolari in grado di trasmettere l’impulso nervoso determinando la contrazione del muscolo. Come in tutte le sinapsi, la trasmissione dell’impulso avviene grazie al rilascio di una sostanza (neurotrasmettitore) chiamata acetilcolina. 10 Nervi Spinali Nervi Cranici I nervi cranici, presenti in 12 paia, emergono dall’encefalo e controllano molte funzioni sensitive e motorie prevalentemente riferite alla testa; possono essere motori, sensitivi o misti. Nevriti e Nevralgie La nevrite è l’infiammazione di un nervo o di un gruppo di nervi. Si può manifestare con diversi sintomi a seconda della causa scatenante: dolore, ipersensibilità, perdita di sensazione del tatto. Quando il nervo danneggiato è uno solo la causa è generalmente un trauma o una compressione, come per esempio la sindrome del tunnel carpale. Le polinevriti invece possono essere correlate a malattie metaboliche o endocrine quali il diabete o l’ipotiroidismo, oppure a patologie infettive come l’infezione da Herpes zoster. Si parla di nevralgia riferendosi al dolore acuto causato da un nervo danneggiato in qualsiasi parte del corpo. Il dolore si diffonde lungo il percorso del nervo e può essere momentaneo o cronico (es. sciatalgia). Il Sistema Nervoso Autonomo Il Sistema Nervoso Autonomo (SNA) costituisce la parte vegetativa del Sistema Nervoso Periferico; è detto autonomo perché agisce indipendentemente dalla nostra volontà, anche se, in realtà, risulta sotto il controllo del SNC, in particolare dell’ipotalamo e del tronco encefalico. Regola le funzioni degli organi interni in modo da mantenere l’omeostasi dell’organismo. Ha il compito, per esempio, di mantenere la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca e la respirazione, ma favorisce anche la motilità dell’apparato digerente. Il SNA riceve stimoli da neuroni sensitivi le cui fibre hanno origine dagli organi interni e raggiungono i gangli spinali. La componente motoria che trasporta gli impulsi dal SNC agli organi effettori è costituita da 2 neuroni: 11 Il neurone pre-gangliare, che origina nel SNC e termina in un ganglio autonomo; Il neurone post-gangliare, che dal ganglio autonomo invia impulsi lungo le fibre che innervano gli effettori viscerali (ghiandole, cuore, muscoli lisci etc). Pag. • • Il SNA comprende poi: • • • Il sistema simpatico; Il sistema parasimpatico; Il sistema enterico. I due sistemi simpatico e parasimpatico innervano gli stessi organi su cui agiscono in maniera antagonista; il sistema enterico svolge la sua azione prevalentemente sull’apparato digerente. Sistema Simpatico Pag. 12 Quando ci sentiamo minacciati o in pericolo, possiamo scegliere fra due comportamenti: lottare oppure trovare una via di fuga. In entrambi i casi iniziamo a sudare, il cuore accelera i suoi battiti ed il respiro si fa più frequente. Abbiamo bisogno di energia e di un maggiore afflusso di sangue ai muscoli per poter attuare una delle due strategie. In questo caso si è attivato il sistema simpatico, conosciuto proprio come il meccanismo che presiede alle reazioni di “lotta e fuga”, si attiva infatti nelle situazioni di stress e di intensa attività fisica. La sua componente motoria è costituita da motoneuroni in connessione tra di loro. Le fibre pre-gangliari (corte) partono dalla regione toracica e lombare del midollo spinale e arrivano a gangli simpatici situati lungo la colonna vertebrale. Da qui partono le fibre post-gangliari (lunghe), che entrano in connessione con gli effettori viscerali formando sinapsi il cui neurotrasmettitore è la noradrenalina. Per questo il sistema simpatico è detto adrenergico. Sistema Parasimpatico Quando invece ci troviamo in una situazione rilassante, mettiamo in atto una risposta di “riposo e digestione”. Entra infatti in gioco il sistema parasimpatico, che fa risparmiare energia, diminuire la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca e favorisce i processi digestivi. È chiamato anche cranio-sacrale perché le fibre pre-gangliari partono dal tronco encefalico, decorrendo insieme a fibre miste di alcuni nervi cranici (in particolare il nervo vago), e dalla parte sacrale del midollo spinale. Queste fibre, lunghe, terminano in gangli che si trovano molto vicini all’effettore viscerale. Le fibre post-gangliari, più corte, partono da questi gangli e formano connessioni simpatiche con gli organi innervati rilasciando un neurotrasmettitore: l’acetilcolina (per questo anche chiamato sistema colinergico). Sistema Enterico Pag. 13 Ansia, paura e stress hanno spesso effetto sull’intestino. Gli scienziati parlano oggi di cervello enterico (dal greco énteron, intestino) riferendosi alla terza sezione del SNA: il sistema metasimpatico o enterico. Esso è costituito da una rete di neuroni che innervano la maggior parte del tubo gastroenterico. I neuroni sono organizzati in plessi sottomucosi e muscolari: da qui partono le fibre che innervano gli effettori regolando la motilità della muscolatura liscia e la secrezione delle ghiandole. Questo sistema ha un’autonomia maggiore rispetto ala sistema simpatico e parasimpatico.