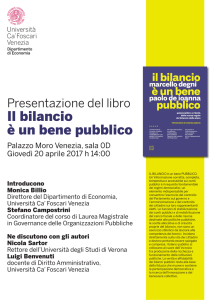

Dipartimento di Studi Umanistici

Corso di Laurea in Storia

Tesi di Laurea

La Repubblica di Venezia

tra politica, religione e battaglie (XV-XVI secolo)

Ca’ Foscari

Dorsoduro 3246

30123 Venezia

Relatore:

Ch. Prof. Luciano Pezzolo

Laureando:

Stefano Danieli

Matricola 843832

Anno Accademico 2015 / 2016

1

INDICE

Indice

pag. 2

Introduzione

pag. 4

Cap. I: TRA ARISTOCRATICI E SUDDITI

1.1 Tendenze aristocratiche

1.2 I patrizi ed il controllo delle città

pag. 5

Cap. II: ESSERE NOBILI

2.1 Le arti meccaniche

2.2 Il nobile è ricco

2.3 Da cavalieri a magistrati

2.4 Il sangue nobile

pag. 13

Cap. III: AMMINISTRARE IL DIRITTO

3.1 Stato società e giustizia

3.2 Privilegi e particolarismi

3.3 La pena punitiva

pag. 21

Cap. IV: “STADO DA MAR” E “STADO DA TERA”

4.1 La Venezia che precorre il tempo

4.2 L’Istria, la Dalmazia ed il levante

4.3 Unità e disunità di mare e terraferma

pag. 26

Cap. V: LE GUERRE D’ITALIA

5.1 Le origini medievali

5.2 Prime vicende

5.3 L’inaspettata alleanza

5.4 Attriti tra Venezia e la Chiesa

5.5 Interessi romagnoli

5.6 L’Europa contro Venezia

pag. 33

Cap. VI: COSA FU LA LEGA DI CAMBRAI

6.1 L’ origine

6.2 Tra sentimento religioso e senso politico dei veneziani

6.3 La disfatta di Agnadello

6.4 Il volere di Dio, degli astri e la fortuna ad Agnadello

6.5 L’estate 1509

6.6 L’assedio di Padova

pag. 43

Cap. VII: ALL’INDOMANI DI AGNADELLO

7.1 Contese spirituali e temporali

pag. 62

2

7.2 I veneti dopo la disfatta

7.3 Una struttura prettamente aristocratica

7.4 La venalità per necessità

7.5 Conclusione

Bibliografia

pag. 74

3

Introduzione

Nel XIV secolo la Repubblica di Venezia si afferma nello scenario italiano e mondiale,

consolidando il suo dominio in numerosi porti ed isole del Mediterraneo orientale,

creandosi così una forte economia. Allo stesso tempo allargò i suoi confini anche verso

l’entroterra veneto, grazie a patti di dedizione e vittorie militari. Venezia a fine 1400 è

al massimo della sua espansione territoriale.

La ricchezza della Serenissima era incalcolabile, tanto da far invidia alle maggiori

potenze europee.

Venezia poteva inoltre vantare di essere la capitale europea dell’arte, dove trovarono

luce artisti del calibro del Giorgione, del Tiziano e del Bellini. L’arte prometteva essere

uno dei maggiori articoli di esportazione per il commercio veneziano. Principalmente

era il vetro di Murano, il quale aveva raggiunto la massima espressione, ad essere

sinonimo dell’arte veneziana.

È quindi capibile la meraviglia che ci mostra il diarista Marin Sanudo, quando nella sua

cronaca del 1490 ci parla della ricchezza e della bellezza della sua patria,

dell’abbondanza degli alimenti, del buon mercato e del gran consumo che si faceva di

ogni bene. Per quanto da mangiare ci fosse a Venezia “com’è sera non ve n’è”, e questo

perché “tutti compera e vive da signori”.

Ed è proprio per tal magnificenza che il Veneto inizia a far paura ai potentati d’Europa,

i quali volevano far pagare le spese dell’ingrandimento territoriale della Serenissima in

Italia. Riemersero così le vecchie accuse: Venezia mirava a una monarchia italiana e

universale, volendo così far rivivere l’impero romano e impossessandosi della sua

gloria.

Quello stato così ricco e disposto a tutto per difendere la propria indipendenza, non era

ben accetto nel nuovo ordine europeo, era un elemento di disturbo che bisognava

eliminare, ma Venezia si dimostrò un osso troppo duro da rodere.

4

CAPITOLO I

TRA ARISTOCRATICI E SUDDITI

5

1. Tendenze aristocratiche

Il predominio del ceto aristocratico, il quale durante l’epoca veneziana temprò la vita

dei maggiori centri di terraferma, a tempi lontani risale le sue radici: tale era il risultato

del mutamento delle strutture politiche cittadine e delle strutture sociali, tale iniziò con

la crisi del Comune.1 e l’avvento della Signoria.2

Osservando le due principali Signorie del Veneto, la scaligera e la carrarese, notiamo

che in esse furono poste le basi della riscossa aristocratica, compiuta nei tempi

successivi. La democrazia comunale aveva raggiunto, in Padova e Verona, in momenti

prossimi alla crisi, la sua massima estensione, consentendo d’esercitare una forte

influenza al popolo delle Arti nella vita cittadina; cent’anni dopo, quando subentrò il

dominio di Venezia, l’importanza politica delle corporazioni era già stata perduta,

tuttavia la nobiltà e la grossa borghesia avevano acquisito incontrastate il ruolo di

dirigenti, ed erano ormai pronte ad unirsi insieme in una nuova aristocrazia.

Accanto a tali comparivano spesso ricchi borghesi, i “mercatores”, che sembrano

fossero ormai i soli, tra i “populares”, in grado di partecipare alla vita pubblica.

L’influenza politica da essi raggiunta va posta probabilmente in rapporto con la

crescente espansione di cui godeva, in particolare nell’ultimo trentennio del secolo XIV,

l’economia cittadina.

Da un punto di vista prettamente formale, gli organi costitutivi del Comune restano in

vigore, ma subiscono importanti e decisive trasformazioni.

Il maggior consiglio3 diventa così decisamente aristocratico; anche se le basi di tal

processo furono già poste negli ultimi decenni del Duecento, che per analogia si

possono ricondurre alla nascita stessa del Comune, ossia all’iniziale carattere semiprivato di esso cioè un’associazione volontaria di individui, che solo successivamente

aveva allargato la propria funzione a tutta la sfera pubblica, acquisendo un potere

territoriale. Questa dilatazione di autorità tuttavia, non si era accompagnata ad un

parallelo ampliarsi dei diritti verso coloro che ne divenivano soggetti: solamente coloro

1

Il comune di epoca medievale è una forma di governo cittadino, apparsa in Europa occidentale

successivamente all’anno Mille, tale si sviluppò fino a raggiungere riconoscimenti politici da autorità

reali o imperiali, e che in Italia arrivò ad ottenere di fatto l’indipendenza dalle autorità superiori

2

La signoria è una forma d’amministrazione locale che si affermò a fine XIII secolo, dove fin prima erano

presenti dei comuni, tal governo accentra i poteri nelle mani di una singola persona dotata di particolar

prestigio sociale.

3

Il maggior consiglio era la maggiore per numero delle magistrature presenti nella Repubblica

Serenissima, era dotata di poteri legislativi e funzioni di governo.

6

che appartenevano al Comune (vale a dire i membri della classe dirigente cittadina)

potevano godere di piena capacità politica. La democrazia comunale rappresenta un

capovolgimento ideologico e politico rispetto al mondo feudale.

La borghesia, in pieno sviluppo, fa continue pressioni: oltre al fatto che molti uomini

nuovi s’infiltrano nella classe dirigente, divenendo parte integrante della “comunanza”, i

ceti mercantili e artigiani esigono il rispetto dei propri bisogni per mezzo delle

corporazioni, le quali stanno diventano elementi costitutivi dell’organismo municipale,

eleggendo una parte degli Anziani, e, nella fase più avanzata di tale processo,

tenderanno a sovrapporsi ai consigli tradizionali del comune.

Il sistema aristocratico sta nascendo, ma, nonostante ciò che appare, non si può ancora

affermare che sia già instaurato. Mille persone, appartenenti ad altrettanti nuclei

famigliari, sono eccedenti in una piccola città per formare una vera e propria

aristocrazia. Inoltre il seggio non è trasmetto incondizionatamente all’erede: questi per

ottenerlo deve risiedere nello stesso quartiere. Le norme che regolano la successione dei

consiglieri defunti o rinuncianti, sono nate dalla preoccupazione di non turbare

l’equilibrio politico raggiunto tramite la rappresentanza ben distribuita dalle famiglie

socialmente rilevanti; si nota quindi come manchi il concetto di diritto di sangue per

appartenere alla casta dominante, il quale contraddistingue le vere aristocrazie.

Le loro idee sono quindi ora confuse, traballano tra il posto di Consiglio come una

specie di diritto reale ereditario, e la coscienza che tal posto abbia una sua funzione

pubblica che risponde alle esigenze del collettivo interesse.

Potrebbe sembrare in contraddizione il fatto che, nello stesso periodo in cui le

corporazioni pesavano maggiormente nelle vicende politiche cittadine, il Maggior

Consiglio assumesse sempre più carattere d’un corpo chiuso; nonostante ciò il popolo

delle Arti esercitava la sua influenza, non inserendosi negli organi municipali, bensì

attraverso i propri autonomi strumenti di potere: le associazioni di mestiere e la loro

Unione politica e militare.

Il maggior consiglio aveva perso, differentemente dai tempi trascorsi, la funzione di

maggiore organo rappresentativo dei cittadini, è ora un corpo privilegiato, non più

nominato tramite l’elezione popolare, in qualsiasi forma avvenga. Con simili criteri fu

riformato il maggior consiglio di Vicenza nel 1311, quando la città fu assoggettata alla

7

signoria scaligera. L’avvento della signoria segnò, anche in Verona, il declino delle

corporazioni e della democrazia comunale.

A Verona una riforma chiaramente oligarchica fu compiuta il 25 marzo 1350 da

Cangrande II4. Il Maggior consiglio e quello dei gastaldi5 delle Arti furono sostituiti,

anche se non formalmente soppressi, dai deputati “ad utilia”: una magistratura più

ristretta formata da cinque Anziani, sette gastaldi e dodici Sapienti, che duravano in

carica due mesi; alla scadenza il podestà e i ventiquattro deputati uscenti eleggevano i

successori. Questo sistema, che anticipava quello adottato da Venezia, in quasi tutte le

città soggette, doveva restringere a poche famiglie il ceto dirigente, e costituiva perciò

un decisivo passo avanti nell’evoluzione aristocratica della vita cittadina.

Nata grazie ceti artigiani, che intendevano usufruirne nella lotta anti-magnatizia, la

Signoria scaligera aveva condotto invece in breve volgere di tempo alla fine delle libertà

comunali alla rivincita dell’aristocrazia. Della perduta libertà era ben consapevole il

popolo.

La folla anonima, che rivolgeva il suo odio anti-scaligero contro gli statuti cittadini,

aveva individuato in questi il fondamento giuridico e quasi l’immagine concreta d’una

politica, che aveva soppresso la libertà a pieno danno del “popolo”. Il dominio

visconteo non modificò la tendenza dei predecessori, anzi promosse con nuove leggi la

supremazia del signore nei confronti degli antichi organi municipali.

Ciò che è ormai cancellato e non può più rivivere è il senso della libertà comunale, per

cui la città era concepita come entità politica autonoma, nella quale il potere si fondava

sul consenso dei cittadini. Ogni manifestazione autonomistica è ora contenuta

nell’ambito delle questioni amministrative locali, e spogliata di valore politico.

Padova e Verona, principali città della terraferma veneta, sono gli esempi più chiari ed

esaurienti delle mutazioni che si compiono all’interno dell’organismo municipale nel

passaggio dal libero Comune alla Signoria e infine al dominio Veneziano. In questi

centri il progresso economico e la crescita d’una borghesia di ricchi mercanti e di

artigiani, consentirono lo sviluppo del Comune fino alla sua piena maturità e alla fase

4

Cangrande II Della Scala, nacque nel 1332 e morì nel 1359, fu signore di Verona. Figlio di Mastino II,

successe il 13 sett. 1352 allo zio Alberto II. Si appoggiò a Venezia per dar contro ai Visconti. Fu ucciso dal

fratello Cansignorio, il quale voleva che i suoi figli diventassero i signori.

5

Il gastaldo ducale, nella Repubblica di Venezia, era l’ufficio dell’esecutore delle sentenze giudiziarie

civili e penali. Tal carica era riservata agli appartenenti alla classe dei cittadini.

8

estrema, contrassegnata dalla temporanea egemonia delle corporazioni artigiane. In un

secondo momento, magnati e ricca borghesia accettarono il nuovo reggimento, che, se

frustrava le ambizioni di qualche altro influente cittadino, aspirante al dominio

personale, non colpiva gli interessi dei ceti più elevati, anzi offriva loro garanzie di

sicurezza e di preminenza sociale.

Nella Signoria, infatti, vige la logica interna del suo sistema a combattere il potere

politico delle corporazioni artigiane ed a soffocare lo stesso Comune, perciò trasforma

gli organi comunali in strumenti del suo governo, condannandoli ad una progressiva

atrofizzazione.

Si rompeva quindi quell’instabile equilibrio, che approssimativamente per un secolo

aveva consentito alle diverse classi, saldate insieme nell’unità della vita politica

cittadina, di collaborare al governo del Comune. Così si ponevano le premesse del

monopolio del potere da parte d’un ristretto gruppo dirigente formato dalle famiglie

nobili e ricche.6

2. I patrizi ed il controllo delle città

In seguito alla conquista veneziana della terraferma, compiuta nei primi decenni del

Quattrocento, gli organismi comunali delle cittadine venete si avviarono ad assumere

forme di governo chiaramente aristocratiche. Il distacco tra la Dominante e le città

suddite, tra il patriziato veneziano e le classi dirigenti di queste, impedì ai diversi

membri della repubblica, di fondersi totalmente. Nonostante ciò non si deve

fraintendere il significato dell’autonomia concessa ai Comuni. Fu piuttosto il carattere

cittadino e aristocratico della Repubblica che ostacolò la formazione in tutto il suo

dominio d’una classe dirigente omogenea, la quale in altri paesi costituì la premessa

d’uno sviluppo unitario.

La sovranità veneziana si estese alla terraferma in base al diritto di conquista “iure iusti

belli”, ciò fu riconosciuto successivamente dal giurista padovano Marc’Antonio

Pellegrini7, e fu instaurata fin dall’inizio in forme che non pregiudicavano alla

6

Ventura Angelo, Nobiltà e popolo nella società veneta del Quattrocento e del Cinquecento, Unicopli,

1993, pp. 3-37

7

Marco Antonio Pellegrini, nato a Camisano vicentino il 1° agosto 1530, morto il 5 dicembre 1616, fu un

avvocato fiscale e giureconsulto della Repubblica Serenissima.

9

Dominante la facoltà d’inferire nell’ordinamento e nella vita interna delle città soggette.

L’atto di dedizione, di norma, aveva preceduto nel tempo i “capitoli” destinati a

regolare i rapporti tra governo e amministrazione locale, e ne restava distinto. Venezia

non era disposta a consentire che la consueta prassi della spontanea dedizione,

improvvisata all’ultima ora dalle città conquistate, si spingesse tanto oltre da limitarla

sul piano giuridico e nel suo libero e pieno possesso, derivante dal diritto di conquista,

tanto che anche fronte ad una città non ancora occupata militarmente e capace di

opporre una resistenza, la Repubblica si dimostrava intransigente su tale punto. Ai

cittadini di Zara (ceduta a Venezia nel 1409 da re Ladislao D’Ungheria), i quali

pretendevano di negoziare certi patti prima di aprire le porte all’armata veneta, il

Senato8 mandò a dire che soltanto dopo la loro incondizionata sottomissione avrebbero

potuto inviare ambasciatori alla Signoria per esporre i propri desideri, poiché come

affermò il futuro doge Tommaso Mocenigo9 in carica di procuratore di San Marco e

Savio del Consiglio, “nec moris nostri domini est, ea, que debemus facere de gratia,

facere per pactum expressum”.

Senato e consiglio dei Dieci10, impongono con energia e chiarezza la loro volontà di

amministrare, oltre al campo fiscale, anche in materia statutaria tramite il diritto di

ratificare le riforme decretate dai Consigli comunali, manifestando la profonda e vigile

influenza del governo veneziano nell’evoluzione degli ordinamenti cittadini. Non

mancano casi d’intervento autoritari, “motu proprio”, del governo veneziano, per

modificare gli statuti comunali, soprattutto all’inizio della conquista e dopo la crisi della

lega di Cambrai: azioni la cui legittimità riposa sul principio del Senato, che ad esso era

sempre riservato “l’arbitrium” di riformare gli statuti delle città sottoposte al governo

veneziano.

8

Il Senato era chiamato anche Consiglio dei Pregadi, o dei Rogadi. Tale era un organo costituzionale

della Repubblica di Venezia, venne istituito nel 1229, si riuniva per discutere, e poi deliberare, a riguardo

della politica estera e problemi correnti che richiedevano un meccanismo di decisioni più veloce rispetto

al Maggior Consiglio.

9

Tommaso Mocenigo, nato nel 1343 e morto nel 1423, fu il 64° doge della Repubblica di Venezia dal 7

gennaio 1414 fino alla sua morte. Nel 1381 fu nominato provveditore d’armata, nel 1396 capitano

generale della flotta e duca di Candia nel 1403.

10

Il Consiglio dei Dieci, noto anche col nome di Consiglio dei X, o semplicemente i Dieci, fu uno dei

massimi organi di governo della Repubblica di Venezia dal 1310 fino alla sua caduta, che avvenne nel

1797. Era formato da dieci membri, i quali venivano eletti ogni anno dal Maggior Consiglio per

sorvegliare sulla sicurezza dello Stato.

10

Nonostante la ferma determinazione di questa condotta, Venezia, fino a che non siano

necessarie modificazioni per circostanze eccezionali, preferisce conservare i privilegi

concessi alle città, naturalmente gelose della loro restante autonomia.

Nonostante la Repubblica disponesse di forze potenti e d’un apparato statale tra i più

efficienti, il cui nocciolo era formato da un’aristocrazia numerosa e affinata nella pratica

di governo da una tradizione secolare, le strutture burocratiche e militari erano non del

tutto adeguate dal possedere l’ampiezza necessaria per svilupparsi ad ogni piano del

potere, sottoponendo alla propria autorità e controllo tutti i rami dell’amministrazione

pubblica nei territori soggetti. I rettori, nobili veneziani, come rappresentanti d’un

governo autoritario e dominatore, in linea teorica possedevano ampi poteri, erano in

grado d’intervenire in qualunque affare di qualsiasi importanza e di sindacare tutti gli

atti delle comunità: un “capitano”, nelle città principali, sopraintendeva alle cose

militari (fortezze, munizioni, cernide, genti d’arme, ecc.) e alla Camera fiscale,

estendendo la sua autorità su tutto il “territorio”; affianco a lui, con uguale merito, un

podestà, coadiuvato dalla propria “corte”, era giudice delle cause criminali e in alcuni

casi anche di quelle civili con maggiore importanza, manteneva l’ordine pubblico e

vigilava sul corretto funzionamento dei Consigli e degli uffici cittadini, secondo le

norme previste dagli statuti.

Contrariamente a ciò nell’effettivo svolgere la carica i rettori dovevano far largo

affidamento sugli organi comunali e sul ceto dirigente locale. Ciò creava tra le comunità

suddite e lo stato una situazione insuperabile, perché i cittadini padovani o veronesi o

bresciani assoggettati, in assenza della speranza di potersi presentare alle porte del

patriziato veneziano, si sentirono mai completamente parte della Repubblica.

Per rompere questa situazione sarebbe stato necessario che il patriziato dominante

avesse rinunciato spontaneamente ai propri privilegi, unendosi alla nobiltà suddita, ciò

avrebbe però significato colpire alla base la costituzione aristocratico-cittadina della

Repubblica. Sarebbe altrimenti occorso togliere ogni potere ai ceti dirigenti delle città

soggette, sostituendovi un esteso apparato burocratico centralizzato, in grado di far

fronte a tutte le complesse esigenze dell’amministrazione. A ciò contrastava in primo

luogo la mentalità dello stesso patriziato veneziano, fissato nel particolarismo

municipale e non disponibile ad assurgere a una concezione organica e universale dello

stato.

11

Era impensabile distanziare completamente dal potere i ceti dirigenti dei cittadini senza

una repressione. Nelle maggiori città assoggettate era ancora fortemente sentita una

tradizione d’indipendenza, nata nel periodo comunale e conservata anche in quello

signorile. Nei centri come Padova e Verona, i ceti dirigenti affiancavano la Signoria

della sua politica di espansione, giacché coincideva con i propri interessi, e così facendo

spinsero il loro senso del potere oltre i confini del territorio comunale.

Nonostante queste difficoltà, lo sforzo per accentrare il potere, effettuato dal governo

veneziano fin dagli inizi della conquista, fu notevole. Tal manovra servì per ridurre le

oligarchie cittadine ad amministrazione locale, sottopose i Comuni a rigorosi controlli,

ne mutò le basi e le strutture, rendendole armoniche col sistema aristocratico veneziano.

L’importanza irrevocabile e ultima dell’atto di dedizione è valorizzata dal fatto che

Venezia non è un signore, alla cui morte il potere ritornerebbe al Comune, ma si tratta di

uno stato molto forte e stabile, il cui governo durerà per secoli.

Tale atto di dedizione, non necessariamente fu l’estrema espressione del volere del

Comune, bensì, delle volte, il riconoscimento del diritto di conquista veneziano. Nella

sostanza, il rapporto tra la Dominante Venezia e le città presenti nel suo territorio è

impostato su un piano di sudditanza, in quanto Venezia è più forte d’ogni altro signore

del passato, e riesce a far valere maggiormente la propria volontà. D’ora in poi

deliberazioni importanti per la vita economica e sociale cittadina saranno prese a

Venezia.

Con la dominazione veneta inizia così una vera restaurazione, in vesti nuove, della

società aristocratica, separate dalle barriere dei privilegi e dei pregiudizi, prima ancora

che dalle leggi discriminanti. Venezia, su questa strada, aveva preceduto le altre città

della penisola. La “serrata” del Maggior Consiglio11, al cadere del XIII secolo, trasferì

la sovranità della “civitas” ad una casta chiusa di cittadini. Attraverso una serie di

provvedimenti via via più restrittivi l’aristocrazia veneziana aveva eliminato anche ogni

residuo formale del vecchio sistema politico: il “Comune Venetiarum” aveva lasciato il

posto al “Dominium”.12

11

La Serrata fu un atto di riforma del Maggior Consiglio della Repubblica di Venezia, avvenuto nel 1297.

Tal atto è comunemente ritenuto un colpo di Stato, tramite il quale l’aristocrazia veneziana impedì alle

classi popolari l’accesso al governo della Repubblica. In realtà si trattò di un ampliamento della classe

dirigente, effettuato con lo scopo di moderare la lotta tra le fazioni.

12

Ventura Angelo, Nobiltà e popolo nella società veneta del Quattrocento e del Cinquecento, Unicopli,

1993, pp. 39-51

12

CAPITOLO II

ESSERE NOBILI

13

1. Le arti meccaniche

Concetto certo è che il gentiluomo, oltre ad aver ereditato un sangue nobile, deve essere

puro, cioè se stesso e nelle due generazioni precedenti, non dev’essere contaminato

dalla macchia delle “arti meccaniche”. In quest’ambiente quindi le “arti meccaniche”

assumono un preciso valore politico. Tal disprezzo e ostracismo, ora riaffermato con

valore politico, non è certo qualcosa di nuovo, essendo un tratto caratteristico della

società feudale. Tutte queste preclusioni, fin dall’inizio del Quattrocento, si trasformano

in precise norme degli statuti: ad esempio a Belluno nel 1416, nel regolamento del

“rodulo”, e poi negli statuti del Comune con la riforma del 1423.

Il riaffermare della “viltà” della popolazione artigiana, gli antichi pregiudizi e luoghi

comuni sulla sua incapacità di seguire gli affari pubblici, poiché gli artigiani sarebbero

perennemente occupati nelle loro botteghe e laboratori, ed inoltre perché l’ “ignobiltà”

della discendenza e del mestiere ne fa nascere uno spirito che per sua natura è rozzo,

non accostabile alle necessarie virtù che servono a reggere la cosa pubblica. Tali sono

tutti tentativi di giustificazione per elevare la dignità dei “nobili”, una realtà che, di

fatto, ci mostra uno stato d’animo fermentante l’antagonismo di classe. Così facendo il

concetto di “arte meccanica” si precisa e si amplia, fino a comprendere tutti i mestieri

contrari all’onore del gentiluomo, al quale si addicono soltanto la carriera negli uffici

pubblici e quella delle armi, e il “vivere d’entrata”, cioè vivere usufruendo dalle rendite

provenienti da beni immobili, per lo più fondiari.

Elementi di trasformazione si potevano notare anche nei costumi del patriziato

veneziano in quanto, al progressivo abbandono della mercatura si facevano strada i

grandi investimenti fondiari nella terraferma.

Segni di mutamento erano visibili anche nei costumi del patriziato veneziano, dove al

graduale abbandono della mercatura facevano riscontro i massicci investimenti fondiari

in terraferma.

Dal diario del Priuli13 (1509) possiamo estrapolare tal affermazione:

13

Priuli Girolamo, era un membro del patriziato veneziano, anch’esso mercante. Nacque nel 1476 e morì

nel 1547. Oltre all’attività di mercante era gestore di un banco di scritta presso Rialto, inoltre si dilettava

nella stesura di un diario.

14

“in questa benedectra citade veneta li marchandati hera li disprexiati et vituperati da

tuti et haveanno pochi honori, donde che molti marchadantti per simile rispecto

haveanno comprato deli sui danari, posessione et altro per vivere de entrade. Et questa

hera la ruina veneta…”.

Diventavano perciò possessori di tenute, nelle quali costruivano ville e vi andavano a

“solazo”, spendendo più degli utili ricavati dalle terre. Inoltre i più giovani, i quali

tempo addietro si dedicavano alla navigazione ed ai guadagni, ora:

“atendevanno ali solazi, a piaceri, a chaze et sparbieri, astori cum grandissima spexa,

et de merchadantti diventavano villano senza experientia delle chosse del mondo”.

Brescia fu la prima città che, già nel 1546, eliminò dai propri Consigli i cittadini

macchiati di “meccanica”, questa città precede, di conseguenza, le altre anche

nell’istituire inquisizioni contro i consiglieri sospettati di tal ignobiltà. Più passava il

tempo e più il contrapporsi alle mercature ed alle arti meccaniche diveniva sempre più

intransigente: era facile mettere il dubbio sull’ “onore” di qualche cittadino, ed

impedirgli così l’ingresso nel Consiglio. Inoltre la persona “civile” doveva vestire

sempre abiti adeguati al suo rango sociale e doveva ben guardarsi dal frequentare

persone di ceto inferiore.

Nei secoli precedenti, alcuni giuristi sostenevano che il dottorato era un titolo

sufficiente per essere nobile, tuttavia tal concetto nel Cinquecento non solo ha perduto

ogni validità, ma venne capovolto: non è più il solo dottorato che conferisce il titolo,

bensì è necessario un certo grado di civiltà, acquisito mediante la partecipazione ai

collegi professionali, per far si che il titolo accademico abbia effettiva efficacia.

Il concetto d’onore varia tuttavia dalle maggiori città ai centri più piccoli. Cioè

l’occupazione reputata “incivile” e “meccanica” nelle prime, non è reputata tale per i

cittadini di Adria o Bassano. A proposito dell’argomento dei lavori agricoli, negli statuti

del Comune di Adria si stabilisce.14

“che dal miedere et palinar le vigne soe et crisarle, non intendendo delle vigne d’altri,

in fuora, et cadauno che farà altre opere, come cavare fossa, andar ad opera a zapare,

et huiusmodi similia…se debba trattare, appellare, et nominare per rustico et villano”15

14

Ventura Angelo, Nobiltà e popolo nella società veneta del Quattrocento e del Cinquecento, Unicopli,

1993, pp. 300-324

15

Statuta, ordines et provisiones civitati adriae

15

2. Il nobile è ricco

Opinione diffusa nella coscienza nobiliare, a partire dal Cinquecento, è“l’oro essere

tale alla condizione di gentiluomo, quale è il ferro al soldato”.16

Gli averi quindi, prima di tutto, “sono di grande aiuto e alla buona disposizione

interna, e all’esterna operazione della virtù”. Difatti la persona ricca si alimenta di cibi

buoni, che lo rendono maggiormente disposto alle discipline della mente, qualità che poi

trasmette ai figli, mentre il povero, nutrendosi di cibi grossolani, genera figli che come

esso stesso sono “anzi robusti di corpo che pronti d’ingegno”. Grazie al denaro l’uomo

può praticare “esercizi nobili e virtuosi; dove la povertà nell’arti vili e meccaniche lo

tiene del continovo occupato, per lo sostentamento della vita”.17

I concetti ora presi in esame non sono semplici considerazioni letterarie, ma sono frutto

di un costume e un modo di pensare molto radicati, che trovano applicazione negli

ordinamenti dei Consigli.

Esempio di tal applicazione lo troviamo a Padova, dove fu fissata a 12 soldi la quota

minima dell’estimo, “che rendino veramente entrata”, in quanto, se il censo fosse stato

inferiore non era possibile che un “uomo civile” potesse “farsi capace di un collegio

riguardevole”.

La convivenza tra il ceto formato dai cittadini dirigenti e quello dei proprietari fondiari e

immobiliari, che si era già notata nel Quattrocento, prosegue anche nei secoli seguenti

con un’evoluzione. Infatti, se da un lato la totale scomparsa dei mercanti accentua il

fenomeno, dall’altro il ceto aristocratico si viene progressivamente differenziando dagli

altri gruppi sociali economicamente simili. Assistiamo quindi a una maggiore frequenza

di casi di plebei ricchi possidenti e di nobili poveri, aventi quindi poche proprietà, che

per la maggiore, vivono grazie agli utili degli uffici pubblici.

16

Cit. Sperone Speroni, nato a Padova nel 1500 e morto nella stessa città nel 1588, fu scrittore e filosofo.

La sua era una famiglia padovana. Il padre era archiriatra di papa Leone X, mentre la madre Lucia era

parte della famiglia dei Contarini.

17

Cit. Paruta Paolo, nato a Venezia il 14 maggio 1540 e morto a Venezia il 6 dicembre 1598, fu storico,

politico e diplomatico. Nato da famiglia lucchese, intraprese i suoi studi a Padova, successivamente

diventò segretario di un consigliere dei X.

16

Tuttavia la nobiltà del Consiglio resta costituita in gran parte di proprietari che vivono

di rendita, invece dei cittadini possessori di terre nel contado ne interpreta gli interessi,

con l’attuazione della politica annonaria.18

3. Da cavalieri a magistrati

Il nobile, come lo s’immaginava nei tempi passati, che governa una terra e guida in

battaglie le proprie schiere, dove dal valor militare proviene la sua forza politica e il suo

prestigio, nutrito da spirito cavalleresco, onorato della fedeltà verso il proprio signore,

questo è il modello d’un mondo ormai perso, il quale sopravvive solo in poche zone del

territorio veneziano, particolarmente nel Friuli.

Tuttavia i nobili cittadini non si estraniano totalmente dagli ideali e dai costumi

cavallereschi, come quel Francesco Brenzon, membro dell’ambasciata veronese che il 4

febbraio 1517 rinnovò a Venezia l’antico giuramento di fede, il quale rivolto al doge

esclamò:

“Serenissimo Principe, son Francesco dil Brenzon vostro sviserato servidor, qual ha

patido danni grandissimi, prexon, exilio e altro per la fedeltà soa verso questa

Illustrissima Signoria…, et non dimanda altro premio so non un segno di fedeltà ch’è la

cavalaria, qual sempre vol aver in nome di questo Excelentisimo Stado nel petto e con

quelo vol morir”. Il doge19 in seduta stante lo elevò alla milizia.

Nonostante si facesse una copiosa letteratura che elevava la virtù militare, alla quale si

voleva associare l’origine della nobiltà, pochi gentiluomini abitanti in terraferma si

dedicavano alle armi ed al loro esercizio.

La via prescelta per diventare nobili non era quindi la spada, ma la toga da magistrato o

da pubblico ufficiale, sebbene il gentiluomo porti il ferro, cioè la spada, al suo fianco

come simbolo di status. Conseguentemente mutavano anche i campi di battaglia di

questi nobili con la toga, ora tali campi si trasformano in Consigli ed uffici cittadini, il

suo esercizio quotidiano è l’amministrazione pubblica, che tenta di piegare a proprio

vantaggio, le sue armi sono le “ballotte” di pezza che si utilizzavano per votare, le

18

Ventura Angelo, Nobiltà e popolo nella società veneta del Quattrocento e del Cinquecento, Unicopli,

1993, pp. 330-334

19

Il doge in carica era Leonardo Loredan, nato a Venezia il 16 novembre 1436 e morto il 21 giugno 1521,

fu il 75esimo doge, era una persona saggia e abile nell’affrontare le insidie turche e la Lega di Cambrai. A

seguito della sua morte venne fatta un’inchiesta con oggetto l’appropriazione di fondi statali, venne

reputato colpevole e gli eredi dovettero risarcire lo Stato.

17

relazioni familiari ed il clientelismo. In concreto, nello stato feudale la nobiltà era

associata all’investitura d’un feudo, invece presso il patriziato cittadino la nobiltà si

associa all’ufficio.

All’inizio del Quattrocento il giurista Paolo di Castro20, illustra come la natura e

l’origine della “gentilezza” variano in base alle leggi ed alle consuetudini locali, citando

come esempio Venezia, “ubi omnes qui sunt de officiis publicis seu consilio sunt

nobiles et tamen hoc in aliis civitatibus non reperitur”. Era diffuso tra i giuristi il

concetto che l’ufficio in genere conferisse una “dignitas”, però questa non comportava

di per sé la nobiltà.

Il principio, da secoli attivo a Venezia, che l’appartenere al Consiglio conferisse titolo

di nobiltà, si diffuse nello “stado da tera” tra la fine del Quattrocento e gli inizi del

Cinquecento, dopo che il ceto dirigente divenne un’aristocrazia, il trionfo indiscusso di

ciò avvenne con le “serrate”, che lo tradussero in forme giuridiche precise. Senza falsi

pudori, il gentiluomo concepisce apertamente la carica pubblica soprattutto come

“onore” e “utilità” e come mezzo di prestigio e di guadagno. Il Consiglio di Brescia, con

la serrata del 1488, emana una norma che elimina ogni possibilità di forestieri e non

originari, di essere assimilati agli antichi cittadini rispetto ai privilegi, immunità, uffici

ed onori.

Solitamente, le magistrature con maggior valenza politica, le quali rappresentano, per

così dire, il governo della Repubblica, non venivano retribuite. Esse quindi sono ambite

solamente dai più ricchi e potenti per ragioni meramente di prestigio, ciò avvenne

perché si configurano come posizioni chiave nell’amministrazione della città e nel

controllo della distribuzione degli uffici.

Affiancate ad esse, in ogni città esistono molteplici cariche pubbliche remunerate,

contese dai nobili, poveri e ricchi che siano, in quanto, con l’avvenire della dominazione

veneta, i ceti dirigenti di ogni città avevano perso parte degli uffici pubblici esistenti

precedentemente. Nei centri maggiori del territorio, un tempo governati da podestà

cittadini, ora Venezia manda suoi gentiluomini, ciascuno dei quali accompagnato da un

proprio cancelliere. Inoltre nelle città le cause criminali e le civili di maggior rilievo

20

Paolo di Castro, chiamato anche Paolo Castrense, nato a Castro (Lazio) nel secolo XIV, e morto nel

1441, fu insegnante e giurista inizialmente presso Avignone, poi Siena, Firenze e dal 1429 fino alla morte

a Padova.

18

sono devolute ai compiti del podestà veneziano ed alla sua corte. Nondimeno gli uffici a

disposizione dei “cittadini” restano comunque numerosi.

Oltre all’utile, nei Consigli e negli uffici, il nobile ricerca l’onore. S’impone quindi la

forza del costume e della comune opinione, che lo stesso Paruta affermò: “quell’onore

che è segno apparente di virtù, non può essere in niun modo vero onore”. Ecco

presentarsi per l’onore uno sdoppiamento di significato, per cui, anche in assenza del

suo fondamento morale, conserva intatta la sua efficacia nel piano pratico, che fuori da

ogni retorica e moralismo, è ciò che conta.21

4. Il sangue nobile

I pensieri sulla quella cosiddetta nobiltà “civile” considerata come privilegio di sangue,

circolano in tutto il mondo giuridico italiano.

Di fatto in larghe zone è ancora diffuso il feudo, ed in altri luoghi l’aristocrazia è ancora

in posizione di predominio, inoltre laddove sorgono i maggiori centri comunali, nelle

grandi famiglie sopravvivono gli ideali nobiliari, le quali tendono a conservare le

antiche tradizioni.

Nel trattato “De imperatore militum deligendo”, il gentiluomo veronese Bartolomeo

Cipolla22, espresse concetti chiaramente aristocratici, terminando con l’idea secondo la

quale, chi ha meritato la nobiltà con la propria virtù è da considerarsi “più nobile”

rispetto a chi l’ha ereditata. Con tale affermazione notiamo che la famiglia è ora il

tassello politico fondamentale.

Per garantire la purezza del sangue nobile sono emanate anche norme, secondo cui per

essere gentiluomo la nascita dev’essere legittima. A tali si aggiunsero altre leggi

restrittive, approvate prevalentemente nel Settecento, eccetto alcune città come Treviso,

che già verso la fine del Cinquecento, si richiedeva anche la “civiltà” della madre. Non

21

Ventura Angelo, Nobiltà e popolo nella società veneta del Quattrocento e del Cinquecento, Unicopli,

1993, pp. 338-350

22

Cipolla Bartolomeo, nato a Verona nel 1420 circa, e morto a Padova il 10 o 11 maggio 1475, fu giurista

veneto, uno dei più importanti del millennio scorso, i suoi scritti furono largamente ripubblicati negli

anni; nella sua vita svolgeva anche la funzione di ambasciatore della Serenissima Repubblica di Venezia.

19

sono però solamente antichità e purezza a costituire la forza della propria casata, in

quanto ad esse bisognava aggiungere coesione morale ed un buon patrimonio.23

23

Ventura Angelo, Nobiltà e popolo nella società veneta del Quattrocento e del Cinquecento, Unicopli,

1993, pp. 287-296

20

CAPITOLO III

AMMINISTRARE IL DIRITTO

21

1. La politica del diritto

Per quanto riguarda le origini del diritto veneto, per più secoli Venezia non fu governata

da leggi scritte, regolando la sua vita civile ed i rapporti tra privati, basandosi sulle

consuetudini.

Il mutamento avvenne nella seconda metà del XII secolo perché fu redatta la prima

legislazione scritta, destinata a diventare sempre più varia e ampia. Uscì quindi nel 1181

la “promissio maleficiorum” redatta dal doge Jacopo Tiepolo24, testo giuridico che sarà

il cardine del diritto veneto. Una svolta significativa avvenne nel 1242, quando lo stesso

doge Tiepolo, ancora in carica, diede il compito a quattro giuristi, “dissertissimos nobile

et discretos25”, di rivedere la legislazione nella sua totalità, per integrarla e riordinarla, e

per finire redigere un corpo statutario, i cosiddetti “Statuta” del “Comune

Veneciarum”. Tale sistemazione non sarà però definitiva, già all’inizio del XIV secolo

si apporteranno delle correzioni.

Escluso dalle fonti del diritto, restava il diritto romano, o diritto imperiale,

esclusivamente per decisione politica presa in quanto Venezia si stava affermando su

territori da essa distanti, e voleva dare il senso che il suo potere fosse totalmente

indipendente da altri, e quindi indipendente fosse la sua sovranità, eliminando ogni

dubbio sulla sua soggezione, presente e passata, nei confronti di altri signori,

principalmente verso l’Impero romano d’Occidente, il “dominus omnuim”. Ecco quindi

che il suo rifiuto del diritto romano, espressione dell’universalità imperiale, fu

l’emanazione dello “ius proprium”.

Lo storico Enrico Besta26 ha inoltre messo l’accento su una particolarità del diritto

veneto, cioè sul suo principio di territorialità, “che nel continente si attuò con grande

difficoltà, laddove a Venezia si realizzò fin nelle età più remote”27. Il principio di

territorialità, cioè l’obbligo, da parte di tutti coloro che si trovavano all’interno dei

confini della Serenissima, di rispettare le leggi di quella terra, qualunque fosse la loro

24

Tiepolo Jacopo, nato a Venezia in data ignota, morto a Venezia il 19 luglio 1249, fu il 43esimo doge

della Repubblica Serenissima in carica dal 6 marzo 1229 al 2 maggio 1249, il suo dogado finì in quanto

abdicò e si ritirò a vita privata.

25

Da tradurre

26

Besta Enrico, nato a Treviso il 29 giugno 1874 e morto a Milano il 12 luglio i1952, fu giurista e storico

italiano. Iniziò i propri studi di storia del diritto all’Università di Padova. Pochi anni ci mise per divenire

uno dei maggiori studiosi della materia. Raggiunse fama internazionale approfondendo molti temi

storici, in particolare riferiti al periodo medievale.

27

Enrico Besta, il diritto e le leggi civili, cit, p. 309

22

zona di provenienza, ci fa notare il principio ad esso conseguente, quello dell’unità del

diritto in un territorio governato dal stesso signore.

È interessante notare come i governanti veneziani, tal cosa la ricorda anche Besta,

proiettavano il loro diritto nei centri minori della Repubblica, pur lasciando a ciascuno i

loro statuti e le loro particolari consuetudini.28

2. Privilegi e particolarismi

Aspetto sicuramente interessante e sorprendente dell’amministrazione della giustizia

nello “stato da tera” era la varietà e l’estensione dei privilegi. La Repubblica, pur

restando sovrana, concesse alle città ad essa sottoposte di mantenere le proprie strutture

giudiziarie. Molteplici privilegi giuridici furono concessi nel Friuli, dove il feudalesimo

era ben saldo. In tal luogo notiamo come Venezia, al momento della dedizione, rispettò

la suddivisione tra clero, nobili castellani e comunità del parlamento friulano,

togliendone però le funzioni più importanti ed inviando ad Udine un proprio

luogotenente, per governare tali territori.

Il Friuli, precisamente ad Aquileia, c’era la sede del Patriarca, il quale si opponeva

all’espansione della giurisdizione della Serenissima sul territorio arciducale. Il

patriarcato aquileiese fu finalmente assoggettato negli anni venti del 1400, ma tale fu

per lungo tempo motivo di scontro e tensioni con la Chiesa. Di ampi privilegi potevano

godere le città di Cividale e Pordenone, le quali, non dipendendo dall’autorità del

luogotenente di Udine, la Repubblica inviò in loco un suo provveditore.

Privilegi di altra natura erano goduti da città come Feltre, Belluno, Vicenza e Verona,

nelle quali era ancora presente la magistratura del Consolato. Ad esempio a Vicenza il

Consolato aveva grandi poteri in materia giuridica. Composta di dodici nobili, eletti dal

maggior consiglio della città vicentina, avevano carica quattro mesi e come a Verona,

esso concorreva all’ordinaria amministrazione giudiziaria, con poteri deliberativi.

Giurisdizione del Consolato vicentino che era più ampia che quella veronese. A Vicenza

un console incaricato, assieme ad un notaio cittadino, poteva formare i processi senza la

supervisione del “giudice del malefico”.29

28

29

Cozzi Gaetano, Stato società e giustizia nella repubblica veneta, Jouvence, 1985, pp 21-28

Ius civile vicentinum, cit, c. 14

23

Sebbene questi fossero ampi privilegi in materia giuridica, nella pratica il Consiglio dei

dieci non era del tutto estraniato dalle procedure poiché esso era in grado, quasi in ogni

momento, di comprendere le dimensioni dell’emergente criminalità, potendo notare di

conseguenza l’importanza sociale degli imputati, la natura, il tempo ed il luogo del

crimine. Tale verifica avveniva anche grazie all’aiuto diretto dei sudditi, i quali

attraverso le suppliche, correggevano le distorsioni e le mancanze dell’apparato

burocratico-giudiziario ordinario.

Non indifferente deve restare l’attenzione verso le condizioni effettivamente difficili in

cui doveva agire l’amministrazione giudiziaria del tempo. Le distanze, notevoli se

consideriamo le zone più lontane della Repubblica, potevano anche essere superate

tramite corrieri organizzati, ma preoccupante era principalmente l’insicura condizione in

cui si trovavano le vie di comunicazione, soprattutto in quei luoghi di attraversamento di

confine dove gli “svaliggi” erano frequenti. Agivano negativamente quindi, sul sistema

giudiziario, delle condizioni difficili che rompevano il corretto funzionamento e

isolavano maggiormente determinate zone.30

3. La pena punitiva

Il carcere come pena trova le sue origini nella necessità di sorvegliare gli imputati,

anche se, gradualmente, l’uso di condannare a periodi detentivi più prolungati si estese,

sino a diventare a tutti gli effetti una pena. Nella comprensione di ciò ci può essere utile

porre a confronto le pene notando così un divario tra l’uso del carcere e quello della

galera, la quale essendo molto esteso, dovette limitare notevolmente il primo.

Il limitato uso del carcere come pena si presuppone sia dovuto alle condizioni

d’insicurezza delle prigioni, non adatte a trattenere insieme condannati e persone in

attesa di giudizio. Il poco spazio e la scarsa igiene facevano sì che i prigionieri erano

spesso soggetti ad epidemie, da cui venivano decimati. Al tutto si aggiunge che,

principalmente nella terraferma, i prigionieri avevano a che fare con estorsioni e

vessazioni dei carcerieri. Le evasioni erano quindi frequenti. Aspetto particolare della

vita carceraria dell’epoca era che i carcerati, giacché tali, andavano incontro ad ingenti

30

Cozzi Gaetano, Stato società e giustizia nella repubblica veneta, Jouvence, 1985, pp. 176-192

24

spese dovute al loro sostentamento, e per causa delle continue imputazioni contro di

loro. Tali erano tra le cause più frequenti della nascita del banditismo.31

31

Cozzi Gaetano, Stato società e giustizia nella repubblica veneta, Jouvence, 1985, pp. 216-220

25

CAPITOLO IV

“STATO DA MAR” E “STATO DA TERA”

26

1. La Venezia che precorre il tempo

Venezia non ha inventato il patriottismo, il colonialismo, l’imperialismo32 (antiche

realtà che solo successivamente riceveranno i loro nomi), tuttavia li ha praticati in tutti i

suoi possedimenti, vicini o lontani33. Notiamo come nelle coste della Dalmazia o nelle

isole greche, il leone di San Marco venne affisso sui muri di città o fortezze che siano,

proclamando con orgoglio la supremazia ed il dominio della Serenissima in quei luoghi,

imponendosi come una marchio di proprietà.

Gli elogi alla grandezza di Venezia mai finirebbero, anche se il maggiore è riservato al

suo governo, con la sua efficacia ed alla saggezza delle sue decisioni. Lo studioso

Franco Gaeta34 in un suo articolo afferma che Venezia fu il primo stato moderno

d’Europa: una città-stato che possiede gli stessi tratti caratteristici dello stato territoriale,

ma che tale acquisterà solo dopo molti anni od addirittura secoli.

L’obiettivo di Venezia è stabilire e mantenere l’ordine interno, ciò avvenne grazie alla

sua abilità nel fissare e far rispettare, al di là delle casistiche individuali e dei vari

gruppi, le leggi, che a tutti venivano imposte, nobili compresi.35

2. L’Istria, la Dalmazia ed il Levante

I territori conosciuti come Istria, Dalmazia e Levante erano la parte più antica dei

domini veneziani, i quali costituivano il cosiddetto “stato da mar”, che si sviluppò con

l’aumentare del potere commerciale e politico della Serenissima. Ben presto quindi le

vicende di questi luoghi, s’intrecciarono con quelle della capitale, ed in molti casi,

anticipatamente rispetto alla terraferma, furono sottoposti al suo controllo.

32

Col termine patriottismo ci si riferisce all’impegno, su più piani, (politico, militare, intellettuale, ecc.)

per l’affermazione, la difesa e l’accrescimento dei valori che la patria esprime.

Col termine colonialismo si definisce l’espansione di una nazione su altri territori e popoli esterni ai suoi

confini, ciò avviene per rendere più facile il controllo economico ed il commercio in questi luoghi.

Imperialismo è il termine che sta ad indicare il nuovo colonialismo avvenuto tra il 1870 ed il 1914, esso

consiste nel tentativo dei governi d’imporsi su altri paesi per sfruttarne le risorse, di qualunque genere

esse siano.

33

La Serenissima, al massimo della sua espansione, cioè tra il XIII ed il XVI secolo, includeva gran parte

dell’Italia nord-orientale, l’Istria e la Dalmazia, inoltre possedeva numerose isole del Mar Adriatico

(chiamato all’epoca Golfo di Venezia), e dello Ionio. Si aggiungono il Peloponneso (Morea), Creta

(Candia), Cipro e gran parte delle isole greche, oltre a molteplici città e porti del Mediterraneo orientale.

34

Gaeta Franco, era uno storico italiano, nato a Venezia nel 1926 e morto a Roma nel 1984, fu

professore all’università dal 1968, insegnando storia moderna a Roma. Il suo nome è principalmente

conosciuto per le opere riguardanti le vicende politico-culturali del Quattrocento-Cinquecento, con

particolare accento alla storia di Venezia.

35

Braudel Fernand, Venezia, Il Mulino, 2013, pp. 63-67

27

Nelle località appena citate, il nuovo governo favorì in qualche caso il popolo, il quale

era spesso soggetto a vessazioni, ciò fece prender vita ad alcune riforme statutarie di

carattere aristocratico, inoltre difese il potere delle consorterie nobiliari che si vedevano

contrariate dai moti rivoluzionari del popolo, il quale era organizzato in “università”36 e

manifestava a favore dei propri diritti.

Nella zona istriana le serrate dei Consigli avvennero ben presto, si pensa che in alcuni

centri si possano essere verificate in precedenza alla conquista veneziana e forse anche

alla famosa serrata del Maggior Consiglio di Venezia nel 1297.

Proseguendo verso sud, ci imbattiamo nelle città dalmate e albanesi, che già al XII

secolo sembra risalire il dominio dell’aristocrazia. Sui patti di dedizione di questi

luoghi, possiamo notare come agli inizi del XV secolo avvenga l’assoggettamento delle

città dalmate al governo veneto, da tali patti giunge alla luce come la nobiltà, in quei

luoghi, era chiusa ed arroccata nei Consigli municipali. Venezia dovette riconoscere di

fatto questo stato di cose e conservarlo perennemente, respingendo le rivendicazioni del

popolo, le quali tendevano a smantellare le forme aristocratiche dei Comuni.37

3. Unità e disunità di mare e terraferma

Mare e terraferma nel loro significato economico, erano corrispondenti a traffici

economici ed investimenti fondiari, tuttavia con la lega di Cambrai, in particolar modo

con la notizia della sconfitta di Agnadello, a Venezia il senso di sconforto si diffuse sia

fra i senatori che fra la popolazione. Immediatamente si diede per persa la terraferma e

si pensò solamente alla difesa della città di Venezia.

Tutto ciò è per noi la riprova della frattura dell’avvenuto sconvolgimento di quel

sistema, che si pensava pacifico ed immutabile, e ci mostra come, stando al sentimento

collettivo che se ne ebbe, non fu, quella di Agnadello, solamente una sconfitta militare,

ma in gioco c’era la minaccia del declino economico, c’erano tensioni sociali, perdite

territoriali, insomma ne venne colpita la natura dello stato veneziano e ne vennero

colpiti i valori sui quali, il patriziato veneziano, lo aveva edificato.

36

Nel medioevo il termine università aveva il significato di corporazione, insieme di persone associate. Il

significato con cui tutti associamo tal parola è il suo secondo significato, preso da quando a Bologna, alla

fine del XII secolo, la parola fu applicata alla corporazione degli scolari.

37

Ventura Angelo, Nobiltà e popolo nella società veneta del Quattrocento e del Cinquecento, Unicopli,

1993, pp. 161-166

28

Si dovette accentuare la pressione fiscale tramite imposte straordinarie, il debito

pubblico aumentava vertiginosamente, i titoli furono svalutati, e ciò determinò una

contrazione della ricchezza privata.

Il carattere nobiliare della laguna si faceva pubblico, collettivo e statuale, prevalendo

sulla sfera privata dello stesso. L’uguaglianza cetuale del patriziato, la sua solidarietà

sociale in particolari momenti di crisi, la compenetrazione tra sentimento religioso e

politico, costituivano il fondamento dello stato cittadino. Ecco che l’idea di stato, per

come inteso dai veneziani, doveva essere composta di due elementi essenziali: il primo

era la coscienza veneziana dello stato e il suo dominio territoriale.

A riguardo del dominio territoriale Antonio Morosini38 testimonia l’interesse dei

veneziani per l’entroterra padano, “pavano” e “lombardo”, il quale accennò anche ai

dubbi che i lagunari avevano a riguardo de la “gran combustion” in cui si trovò “tuta

Lombardia” quando Giangaleazzo Visconti39 morì40

“ma è da saver che le dite novitade torna in grando dano de Veniexia, e questo per

chaxon che uno grando tempo el Po stede serado, per muodo che le merchadantie non

andava suxo ne zoxo segondo huxanza, e la citade de Veniexia rezeveva uno grando

dano de sal che non podeva andar in Lombardia, per chaxion che in vita del predito

miser lo ducha hogny ano quelo toleva sal da Veniexia per valor de duchaty cento milia

d’oro e holtra; de la qual per molty any dapuo niente de vegniva tolto, ma i dity se

forniva da Zenova in gran dano dy Veniciany e chon volentade dy predity Zenovexi”41

Mare e terraferma che dunque erano contesti economico-geografici complementari, e

non alternativi come ci vengono presentanti nella “ducalis excellentia” di Andrea

Contarini.42

Agli inizi del XV secolo, il mare si armonizzava con la terraferma, con essa si fondeva,

nel quadro di una capitale, Venezia, che restava ad essere commerciale, nonostante gli

38

Morosini Antonio, si pensa nacque a Venezia nel 1368, produsse un manoscritto autografo, dal quale

se ne ricavano le informazioni essenziali per la biografia. Non fornisce però indicazioni del casato o della

contrada di residenza che potrebbe ricollegarlo con gli uomini che vissero a Venezia allo stesso tempo.

39

Visconti Gian Galeazzo, fu figlio di Galeazzo II Visconti e Bianca di Savoia, fu il primo Duca di Milano e

signore di svariate città tra le quali Bologna, Verona, Feltre e Vicenza.

40

Cervelli Innocenzo, Machiavelli e la crisi dello stato veneziano, Guida editori, 1974, pp. 167-175.

41

Cronique d’antonio Morosini, cit, I (1396-1413), Paris, 1898, pp. 22-24

42

Contarini Andrea, nato a Venezia nel 1300 e morto il 5 giugno 1382 nella stessa città, fu il 60esimo

doge di Venezia. Ebbe una giovinezza scapestrata, ma successivamente maturò, divenendo, nonostante

fosse contrario alla nomina, doge della sua città. Il dogado del Contarini fu uno dei più importanti,

consacrando Venezia come dominatrice incontrastata dei mari per i secoli successivi.

29

investimenti fondiari cominciavano a prospettare come una fonte di entrate sempre più

redditizia.43

Una volta divenuta dominio territoriale, la terraferma comprendeva, già dalla metà del

Quattrocento, anche la “Lombardia”44, tal termine poté capitare che venisse usato

anche per nominare la terraferma in generale.

Conflitto tra mare e terra che si ripresentò con lo scorrere del XV secolo, poiché la

sconfitta militare portò a ripensamenti e considerazioni che andavano di là di essa. Si

cominciava a pensare alla terraferma in termini di lassismo e ricchezza di facciata, così

facendo andò a consumarsi l’armonia fra il mare e la terraferma, il contrasto finiva con

l’andare a mettere in dubbio il sistema di valori politici e sociali su cui, dall’inizio del

Quattrocento, la Repubblica si era retta.

Il Priuli a riguardo si espresse nei suoi “Diari”, in quelle pagine destinate a riportare il

clima del 1509 all’indomani della battaglia di Agnadello. Nella sua ottica, dopo la

sconfitta militare, quello strappo provocato dalla crisi fu anche frattura fra terraferma e

mare, dove tali espressioni stavano ad indicare due modi d’essere veneziani,

identificando quindi condizioni sociali, politiche e culturali. “La terraferma desidera

solazi”, mentre i veneziani erano “nutriti in tante delicateze et morbidi et lascivie, …,

che heranno impoltoniti, inviliti et infiminati…”, di risposta i veneziani vedevano la

terraferma come investimento improduttivo:

“et in anni cento pochi mancho, che queste citade di terraferma sonno state soto lo

imperio veneto, se puol considerare veramente il grande numero de danari spexi, cum li

quali, modo loquendi, haveriano comprata tuta Ittallia. Et questo procedeva, perché

questi Senatori Venetti heranno tanto inebriatti et obfuschatti in questo Stado italico,

che non guardavanno danari né spexa alchuna per fortificharlo…”45

In questo caso il Priuli, fronte alla perdita del dominio di terraferma, ci lascia una sua

opinione a riguardo, ripensando all’esagerato costo di quello stesso dominio, così

facendo metteva in discussione le scelte politiche del XV secolo, ponendo anche come

un bene la perdita della terraferma, perdita la quale avrebbe consentito alla Repubblica

un ritorno agli antichi costumi:

43

Cervelli Innocenzo, Machiavelli e la crisi dello stato veneziano, Guida editori, 1974, p. 176.

Storicamente il termine Lombardia aveva un’accezione più ampia rispetto ad oggi, in quanto indicava

tutti i territori dell’Italia settentrionale.

45

Cervelli Innocenzo, Machiavelli e la crisi dello stato veneziano, Guida editori, 1974, p. 183.

44

30

“queli, che navigano, al tuto avanzanno qualche cossa, et he molto meglio cha atendere

a posesione et carete et chavali, che non possono essere salvo cum spexa grande, et

navigando se sparagnanno le spexe, che he il tutto, et sempre se ha veduto che li grandi

guadagni et utilitade sonno venute dal mare et dale navigatione, et le spexe grande se

fanno in la terraferma…”.46

Le parole usate dal diarista anticipavano quelle che saranno scritte a riguardo del

comportamento della piccola nobiltà e dei rettori in terraferma nei confronti dei sudditi,

e in maniera più generale, cerca di capire le cause della paurosa sconfitta. Non

dev’essere lasciato a parte che il Priuli tocca il motivo delle “armi proprie”47

“Et veramente, se li Padri Venetti voranno mantenire et conservar statto in Ittallia,

sarà necessario che li loro nobelli venetti, et dico deli primi, facino lo exercitio et

mestiero dele arme, et se metino alo armigerio exeercitio et loro medemi fare li facti

soi, come fanno tutti li altri Signori del mondo, per non infidarsse in persone alliene et

forestiere, altramente non potranno conservar stado in Ittallia: et ahora tropo

chiaramente se n’è veduto experientia”48.

Il Priuli condanna la terraferma vista come investimento improduttivo, contraria alla

logica del risparmio e come causa principale di spese superflue sia private che

pubbliche. Quel vivere in “villa”, tanto criticato dai lagunari, rivelava una realtà più

complessa di quella che poteva apparire all’epoca, era un qualcosa che superava il lusso

esteriore, una realtà economica e sociale non feudale, non capitalistica, composita, nella

quale erano presenti sia il capitale commerciale, ma anche la rendita fondiaria.49

Persone come il Cornaro50, erano convinti che Venezia non avesse “più bisogno d’usar

la via del mare per dar da vivere al suo populo”, il tutto unito alla necessità “che

l’atteration non procieda più avanti”, ciò a significare l’importanza di investimenti

nella terraferma: per il Cornaro il mare non doveva essere più la sola fonte economica

del benessere veneziano, ma a tale si doveva affiancare anche lo sfruttamento della

terra.

46

Priuli, Diarii, IV, cit, p. 45.

Cervelli Innocenzo, Machiavelli e la crisi dello stato veneziano, Guida editori, 1974, p. 185.

48

Priuli, Diarii, IV, cit., p. 45.

49

Cervelli Innocenzo, Machiavelli e la crisi dello stato veneziano, Guida editori, 1974, p. 186.

50

Cornaro Alvise, spesso chiamato Luigi, nato a Padova nel 1467 e morto l’8 maggio 1566, fu un nobile

veneziano, ricordato per i suoi quattro libri dal titolo di Discorsi.

47

31

In effetti la “naturale inclinazione all’agricoltura” del Cornaro mostrò un rapporto

attivo, dinamico e produttivo con la terra, il quale si manifestò nel “ridurre i luoghi

inutili a utilità”, cioè ritrarli a coltura

“et in verità l’agricoltura del retrare è la vera archimia, perciò che si vede che tutte le

grandissime ricchezze di monasteri et di qualche privato cittadino si sono fatte per

questa via, e non solamente si vede le private persone, ma le città esser fatte grandi e

potenti per questo mezzo…”.

Scopo del Cornaro era indurre la Signoria veneta ad assumersi l’onere di seminare

coltura in nuove terre, come compito di un’istituzione che “per l’autorità sua”, mirava

al “ben pubblico”. Il Cornaro si impegnò, in questa prospettiva “come agiente” dello

stato, e proprio allo stato poneva le sue condizioni.51

Posizioni dure e restrittive erano poste, nei confronti dei contadini, all’interno del

“manuale di risparmio domestico” di fine Cinquecento. Con tal scritto ci si trova fronte

ad una serie di preconcetti, dove i dettagli delle regole suggerite o fissate, sono

rivelatrici di pensieri riguardanti la società, l’economia, i rapporti tra gli uomini etc. Ad

esempio, il capitolo ottavo di tal scritto, affermava di provvedersi di servi che non

bevessero vino, che non avessero mogli o concubine, e che se la serva fosse brutta

“che non habbia né marito, né bertone, acciò che la casa proveduta per un anno non si

voti in una settimana, et apransi ben gli occhi; perché poi, oltre al danno, è

vergogna”.52

51

52

Cervelli Innocenzo, Machiavelli e la crisi dello stato veneziano, Guida editori, 1974, p. 193.

Ivi, pp. 208-209.

32

CAPITOLO V

LE GUERRE D’ITALIA

33

1. Le origini medievali

Nella seconda metà del 1400, in penisola, le maggiori potenze europee cominciarono ad

affacciarsi, la loro volontà era d’imporre la loro presenza. Gli stati in questione erano

Francia, Impero germanico, Ungheria, Borgogna e la Spagna, i quali si scontrarono più

volte per risultare dominatori della scena italica. Nessun signore d’Italia poteva ambire

a tal totale dominio, giacché avevano sviluppato la cosiddetta “politica dell’equilibrio”

cioè prevenzione e contenimento dei conflitti.

La Francia primeggiava in Europa per quanto riguarda il desiderio d’espansione, tanto

che nell’occidente europeo era lo stato più vasto. A dar avvio alle cosiddette “guerre

d’Italia”, furono proprio i monarchi francesi rinascimentali, i quali potevano dichiarare

guerra senza chiedere l’opinione di alcun altro organo del Regno.

Notiamo come Spagna e Francia guerreggiavano con l’intenzione di imporsi come

dominatrici in Italia, così facendo potevano obbligare la Chiesa di Roma ad effettuare

una riforma sotto il loro controllo. Ciò ci suggerisce che tali dispute non presero

solamente una dimensione militare, ma anche una dimensione ideale-simbolica.

Tal principio possiamo notarlo già dalle origini di tal conflitto, cioè con la discesa nel

1494 di Carlo VIII53 re di Francia, il quale proponeva un programma riformatore il cui

scopo era ricattare il Papa, che in quegli anni era Alessandro VI Borgia54, il quale fu

minacciato di convocazione a giudizio fronte ad un tribunale conciliare. Successore di

Carlo VIII fu Luigi XII55, il quale utilizzò la riforma della Chiesa come un’arma,

alimentando il pensiero del rinnovamento religioso, per poi sfruttarlo a proprio fine, così

da condurre il papato romano alla sua subalternità, per meglio progredire con i piani

espansionistici.56

53

Carlo VIII, nato ad Amboise (Francia) il 30 giugno 1470, e morto ad Amboise il 7 aprile 1498, fu Re di

Francia, discendente della dinastia dei Valois era l’unico figlio del re Luigi XI, e gli succedette alla morte,

cioè il 30 agosto 1483, in carica anch’esso a vita.

54

Alessandro VI Borgia, nato col nome di Roderic Llancol de Borja, italianizzato poi in Rodrigo Borgia,

nacque a Xativa (Spagna) il 14 gennaio 1431 e morì a Roma il 18 agosto 1503, fu il 214esimo papa della

Chiesa cattolica dal 1492 fino alla morte. Fu un papa rinascimentale alquanto controverso, anche per

aver riconosciuto la paternità di vari figli illegittimi, tra cui Cesare e Lucrezia Borgia.

55

Luigi XII, conosciuto col soprannome di il Padre del Popolo, nacque a Blois (Francia) il 27 giugno 1462 e

morì a Parigi l’1 gennaio 1515, fu re di Francia dal 1498 alla morte. Figlio di Carlo d’Orleans e Maria di

Cleves, fu l’unico membro del ramo dei Valois-Orleans a diventare re.

56

Pellegrini Marco, Le guerre d’Italia (1494 – 1530) Il Mulino, 2009, pp.7-13.

34

2. Le prime vicende (1494-1495)

Come già premesso, le guerre d’Italia ebbero inizio nel 1494 con la calata di Carlo VIII,

re di Francia, affiancato da circa venti mila uomini, ai quali se ne aggiunsero altri dieci

mila inviati dai suoi alleati italiani come Ludovico il Moro ed Ercole d’Este. Una volta

attraversate le Alpi occidentali, percorsero la Penisola verso sud senza alcun contrasto, e

quasi senza colpo sferrare conquistarono Napoli, con tal atto la Francia divenne la

dominatrice dello spazio italiano.

Il primo dubbio che assalì i francesi fu di come avesse reagito il ducato di Savoia nel

momento in cui, una volta attraversate le alpi, avrebbero invaso le loro terre. La

duchessa Bianca di Monferrato57 però, viste le dimensioni dell’armata d’oltralpe, diede

loro una buona accoglienza. Dobbiamo ricordare che i trenta mila uomini al comando

del re Carlo VIII rappresentavano circa il triplo di quelle che poteva disporre in campo

di battaglia una potenza come Venezia.

Ciò dimostra però che, un’alleanza a tre, esempio tra Venezia, Napoli e Milano, sarebbe

stata sufficiente almeno a determinare una situazione di stallo, rallentando l’armata

francese verso il meridione. A livello teorico, cioè sulla carta, tal coalizione esisteva, in

quanto il re di Napoli era alleato con Firenze e col papato, il tutto fatto con l’obiettivo di

sbarrare l’avanzata francese. Il sistema interstatale tuttavia era scarsamente unito e gli

elementi di divisione annullarono quelli di unione.

Se tal alleanza tra gli stati italiani avesse preso vita sarebbe stata già una mezza vittoria,

in quanto si sarebbe creata una situazione di fermo. Tal situazione sarebbe stata

favorevole ai condottieri della Penisola, in quanto la strategia logoratrice era incarnata

nell’arte della guerra in Italia ed affiancata ad essa c’era un gran lavoro diplomatico.

Carlo VIII, nel 1494 momento della sua calata, conscio di tal abilità italiana, adottò una

strategia di guerra del tutto contraria, preferendo condurre una guerra lampo, quindi una

guerra “corta e grossa”, nel quale non c’era spazio per la diplomazia. Insomma il re di

Francia voleva esibire una schiacciante superiorità militare, e fronte a ciò gli italiani

trovarono la scusa per classificare i francesi come “barbari”.58

57

Bianca dei Paleologi di Monferrato, nacque a Casale di Monferrato nel 1472 e morì a Torino il 30

marzo 1519, fu moglie di Carlo I di Savoia, che a sua volta fu principe di Piemonte e conte d’Aosta,

Moriana e Nizza dal 1482 al 1490.

58

Con la calata francese si scrisse una pagina di storia militare, con particolare attenzione per le armi, in

quanto, proprio in quest’occasione comparse nel campo di battaglia il cannone, il quale fu protagonista

delle battaglie fino al Novecento.

35

Vista la situazione, a Roma i cittadini erano preoccupati in quanto non volevano essere

succubi di un assedio. Cominciarono così a protestare contro i disagi dovuti per

l’interruzione delle vie di comunicazione verso il settentrione. I disordini crebbero e

Ferrandino59, figlio del re Alfonso II d’Aragona60, non riuscì a mantenere il controllo

della città ed il 25 dicembre 1494 se ne andò rinunciando a tentare la difesa, tutto ciò

mentre il papa Alessandro VI si rifugiò tra le mura di Castel Sant’Angelo. Era il giorno

31 dicembre quando Carlo VIII e la sua armata entrarono nell’Urbe.

Molteplici furono i cardinali che, una volta entrato a Roma, si allearono con Carlo VII,

incitando l’arresto del pontefice e la convocazione di un nuovo conclave. I cannoni

transalpini furono puntati contro Castel Sant’Angelo per obbligare il papa alla resa, egli

non cedette e minacciò di esporre le reliquie più preziose in caso di bombardamento.

Senza che alcun colpo fu sparato, piogge torrenziali furono la causa del crollo di alcuni

pezzi delle mura di Castel Sant’Angelo, e tale fu interpretato come un segnale divino.

Ecco quindi che Alessandro VI si arrese, e l’11 gennaio 1945 firmò un trattato tramite il

quale prese accordo per il libero passaggio alle truppe francesi. Carlo VIII riconoscente

lasciò il pontefice alla sua carica.

La persona moderna sorriderà fronte all’individuare la mano di Dio come causa del

crollo delle mura, tuttavia bisogna ricordare che nella cultura dell’epoca si ricercava

perennemente il soprannaturale come causa e finalità degli eventi. In effetti, per i

potentati d’Italia, il disastro divenne irreparabile quando la gente si convinse che dietro

a tali invasioni straniere c’era il volere divino. Carlo VIII lo si vedeva come vincitore

perché favorito dal Cielo.

Superati i confini del regno napoletano, l’armata degli Aragona non ingaggiò battaglia,

poiché le popolazioni locali insorsero invocando i francesi come liberatori. Era il 22

febbraio 1495 quando Carlo VIII entrò trionfante a Napoli.

Venezia, all’inizio del 1495, promosse una campagna per contrastare l’avanzata

francese alla quale aderì anche Alessandro VI. Perché la riscossa vantava del favore

pontificio, la coalizione poteva assumersi il ruolo e titolo di Lega Santa, di contro Carlo

VIII minacciava ritorsioni in campo ecclesiologico. A causa di ciò il pontefice

59

Ferdinando II d’Aragona, noto come Ferrandino, nacque a Napoli il 26 agosto 1469 e morì a Somma

Vesuviana il 7 settembre 1496, fu re di Napoli per meno di due anni, dal 1495 al 1496.

60

Alfonso II d’Aragona, nacque a Napoli il 4 novembre 1448, morì a Messina il 18 dicembre 1495, fu

duca di Calabria e poi re di Napoli per circa un anno, dal 25 gennaio 1494 a gennaio 1495.

36

immediatamente si mosse per ampliare la composizione di questa nuova lega, la quale si

univa grazie all’odio verso la Francia. L’accordo fu preso a Roma nel 1495,

precisamente il giorno 31 marzo, dove si assicurava l’unione tra Venezia, Milano ed il

papato, supportate esternamente da grandi stati come Inghilterra e Spagna, le quali

avevano anch’esse interesse di ostacolare la Francia.

I veneti non avevano dubbi sul fatto di poter togliere di scena gli oltremontani in

qualsiasi momento, eliminando il loro interferire al di qual delle Alpi in qualsiasi

momento. Con tale convinzione la Lega Santa concesse alla Repubblica Serenissima di

esporsi militarmente, ingaggiando un esercito con più di venti mila soldati. Il comando

venne dato al capitano generale Francesco Gonzaga61. Vedendo tal fermento, il re di

Francia assieme a dieci mila combattenti si incamminò verso nord.

Il capitano delle forze venete, cioè il Gonzaga marchese di Mantova, volendo evitare lo

scontro frontale, divise i propri battaglioni in più ranghi, in modo da riuscir a sferrare un

attacco a tridente. La battaglia ebbe luogo presso Fornovo sul Taro il 5 luglio 1495, ma

gli avvenimenti non furono come previsti da Francesco Gonzaga. La lega riuscì a

vincere sulla retroguardia francese, la quale si dette alla fuga, tuttavia gli stradiotti

veneti, invece che assalire anche l’avanguardia francese, ne depredarono la retroguardia

già vinta.

Inoltre, a far fallire il tutto s’aggiunse la cattiva condotta del contingente milanese il

quale, alleato del Gonzaga, non avrebbe dovuto permettere ai francesi il passaggio nella

Pianura Padana lasciandoli passare senza contrastarli, ma bloccarli. Si suppone che ciò

avvenne perché Ludovico il Moro62 pensava ad un potenziale accordo con Carlo VII,

inoltre non voleva concedere a Venezia la gloria di potenza vincitrice sui francesi.

Serenissima la quale da quel momento cominciava ad esser vista da tutti come l’unico

stato in Penisola capace di contrastare le transalpine ambizioni.

61

Francesco II Gonzaga, nacque a Mantova il 10 agosto 1466, morì a Mantova il 29 marzo 1519, distinto

per la sua intensa attività militare, fu figlio del marchese di Mantova Federico I Gonzaga.

Successivamente alla morte del padre, avvenuta nel 1484, divenne signore di Mantova e lo rimase fino

alla morte. La sua città vide uno dei periodi di maggior splendore della sua storia.

62

Ludovico Maria Sforza, detto il Moro, nacque a Milano il 3 agosto 1452 e morì a Loches (Francia) il 27

maggio 1508, dal 1479 fu duca di Bari, successivamente divenne duca di Milano, dal 1494 al 1499. Il suo

regno in Milano fece si che la città conobbe un pieno sviluppo rinascimentale. Fu patrono di Leonardo

da Vinci e di altri artisti di rilievo della sua epoca. È noto inoltre che fu lui stesso a commissionare

l’Ultima Cena a Leonardo.

37

Nello stesso anno Ludovico il Moro aumentò i contatti con l’imperatore del Sacro

Romano Impero, il quale fu invitato a scendere a Roma compiendo alcune azioni a

favore della cristianità, o almeno in difesa della giurisdizione imperiale. Ecco

presentarsi come obiettivo lo “stato da tera” veneto, accusando Venezia di aver

assoggettato territori che spettavano all’Impero.

Stretti gli accordi con il Moro, Massimiliano d’Asburgo63, imperatore del Sacro

Romano Impero, scese in territorio veneto nel 1496, portando con sé non più di quattro

mila combattenti, perché contava dell’impegno militare del duca di Milano, ma tal aiuto

non arrivò e l’imperatore subì gravi sconfitte, decise così di tornare in territorio

austriaco.64

3. L’inaspettata alleanza

Carlo VIII, a seguito di un incidente, morì senza eredi l’8 aprile 1498, il trono di Francia

spettava ora al cugino, il duca Luigi d’Orleans, salito al trono col nome di Luigi XII, era

tra i pretendenti anche del trono del ducato di Milano.

Immediatamente ordinò al maresciallo Gian Giacomo Trivulzio65 di prendere possesso

della Lombardia, utilizzando le armi. Tali pretese s’incrociarono con il volere dei

veneziani di spodestare il Moro, i veneti accolsero l’alleanza francese in previsione di

una campagna anti-sforzesca, dopo la quale la Serenissima avrebbe ricevuto un tratto di

pianura lombarda. Motivo per cui i veneziani non erano preoccupati della presenza

francese ai loro confini, è perché gli oltremontani risultavano forti in campo di battaglia,

ma pessimi amministratori dei territori conquistati e li perdevano con la stessa facilità

che li avevano avuti. Nel 1499 fu stipulato in segreto a Blois l’accordo franco-veneto.66

4. Attriti tra Venezia e la Chiesa

63

Massimiliano I d’Asburgo, nacque a Wiener Neustadt (Austria) il 22 marzo 1459, morì a Wels (Austria)

il 12 gennaio 1519, fu imperatore del Sacro Romano Impero dal 1493 alla morte. Grazie alla politica

matrimoniale e alle eredità fu il fondatore dell’impero asburgico, nonostante le sconfitte militari subite

in diverse campagne, non esitò mai a parteciparne personalmente

64