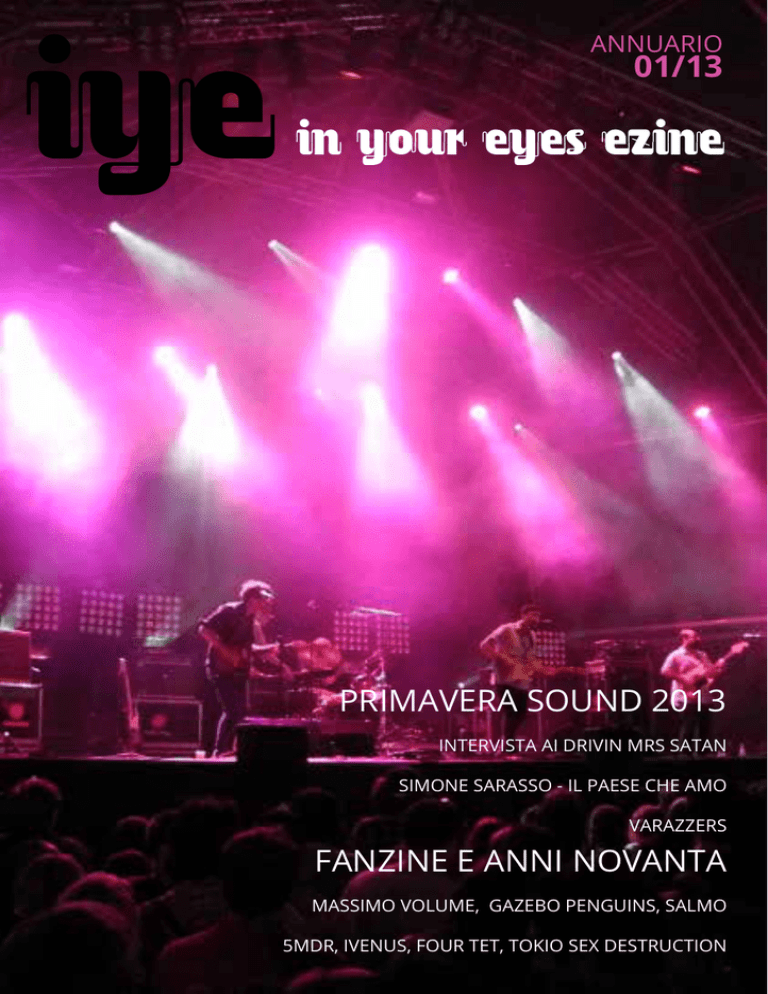

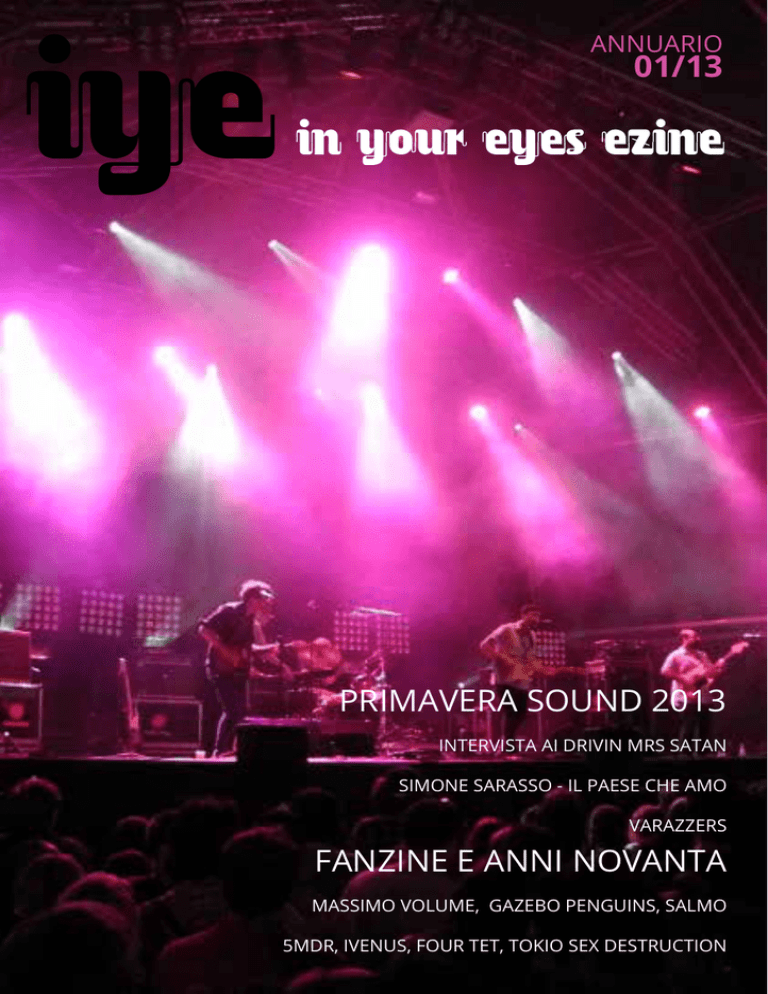

iye

ANNUARIO

01/13

in your eyes ezine

PRIMAVERA SOUND 2013

INTERVISTA AI DRIVIN MRS SATAN

SIMONE SARASSO - IL PAESE CHE AMO

VARAZZERS

FANZINE E ANNI NOVANTA

MASSIMO VOLUME, GAZEBO PENGUINS, SALMO

5MDR, IVENUS, FOUR TET, TOKIO SEX DESTRUCTION

1

Directed by:

Simone Benerecetti

N. 1/2013

Web: http://www.iyezine.com

E-mail: [email protected]

Collaboratori:

Massimo Argo, Il Santo, Francesco Cerisola, Stefano Cavanna, Nicolas Gasco, Marco

Appioli, Davide Siri, Ilaria Maietta, Gianluca Perata, Gianluca Camogli, Giovanni Sciuto,

Kaosleo, Marco Repetto, Pietro Caviglia, Luca Fazio, Alessandro Bonetti, Alberto Centenari, Freddi Koratella, Mauro Francioni, Francesco Orazzini, Marini Yolima.

Dal 2006 abbiamo avuto da 124.216 persone sul sito con 372.875 pagine viste.Grazie.

2

Editoriale

In Your Eyes è nata nel 1999 e io

stavo per finire le scuole medie. Escluse le band più note e commerciali

del periodo conoscevo ben poco di

musica. Sicuramente non conoscevo

In Your Eyes (nonostante fosse fatta

da gente che dista da casa mia solo

20 Kilometri). Questo è quello che

solitamente succede in provincia, in

piccole città come Savona, chiuse su

sé stesse e, spesso, prive di curiosità

e voglia di scoperta. Nessuno si

preoccupa di quello che succede a

un palmo dal proprio naso, nessuno

fa attenzione al fatto che chi ci sta

di fronte potrebbe avere le nostre

stesse idee, i nostri stessi gusti e che,

insieme si potrebbe fare qualcosa di

molto più grosso del solito far niente.

Nessuno si accorge che città come

Genova, Torino, Milano sono lontane,

ma non così lontane da essere concepite come irraggiungibili. Nessuno

fa caso al fatto che dietro al progetto

più grande che si possa immaginare

ci saranno sempre persone in carne

ed ossa, uguali a noi in ogni più piccola parte. Nessuno ha mai voglia di

provare a fare un passo in più rispetto al dovuto.

Io stesso facevo parte di questa categoria di persone.

Può capitare, però, che un qualcosa,

un momento, una situazione, un’idea,

in maniera improvvisa, ti prenda e ti

rivolti come un calzino, piantandoti

dentro al petto una voglia irrefrenabile di fare quello che credevi fosse

impossibile fare. Per me è stato il

parlare, dopo molte birre, con un mio

amico, il quale, a un certo punto, con

tono incazzato mi ha semplicemente

chiesto “Ma perché porti quel paio

di scarpe?”. Sembra stupido, ma non

sapevo rispondere.

Ci ho pensato giorni interi a quella

domanda e alla fine ho deciso di

cambiare (non solo le scarpe) e mettermi a fare cose che sentivo veramente mie, a cui avrei potuto dare

sempre e comunque una spiegazione nel caso qualcuno me l’avesse

chiesto. Ho costruito un’etichetta che

fa dischi e ho cominciato a scrivere

recensioni.

Ho guardato lontanissimo non badando mai a quel che avevo vicino

(la cultura della provincia è dura da

eliminare) e, solo dopo 10 anni, ho

scoperto che dietro l’angolo c’era

quello che più mi interessava, uno

spazio dove parlare liberamente della

musica che più mi prendeva, senza

aver pressioni, scadenze e ansie.

In Your Eyes è questo, una piccola

webzine, dura e pura, che fregandosene di tutto e tutti, parla di quel

che gli pare, quando gli pare. Pochi

ragazzi (con ormai quarant’anni sulle

spalle) che, con una passione infinita,

portano avanti un progetto che non

ha altro obiettivo se non quello di

diffondere (soprattutto a chi gli sta

vicino, ma anche a chi è lontanissimo)

musica, idee e contenuti.

Una sorta di monolite che ha superato indenne tutti gli anni ‘00 e che,

invece di sprofondare nella stagnazione, ha preferito costruire un lento e

costante sviluppo, fatto di piccole ma

importanti cose.

3

Ora, a quasi quindici anni di distanza

dal primo click, In Your Eyes vuole

provare a fare un ulteriore piccolo

passo, fare qualcosa che la ricolleghi

al suo passato, a quando, prima del

1999 e con altro nome, girava di

mano in mano sotto forma di fanzine

cartacea autoprodotta: ritornare, per

una volta, oggetto fisico, concreto

e tangibile. Abbiamo voluto creare

queste 50 pagine (circa) per raccontarvi quali sono stati per noi i dischi,

le band, i libri e i concerti più interessanti di questo 2013, ma non solo.

L’altro obiettivo che ci siamo posti

è stato quello di fornirvi una prova

incontrovertibile del fatto che le

cose, se si vuole, si possono fare, che

anche nel posto più arido possono

nascere iniziative che valga la pena

supportare, che non si è soli, che

c o m u n ic a z io n

4

e

dietro a ogni lavoro ci sono sempre

delle persone e che, interagendo

con questi lavori, è un po’ come

comunicare con queste persone, che

costruirsi da soli è molto meglio che

adeguarsi ad uno standard o a uno

stereotipo, che la crisi è monetaria,

ma che i progetti, prima di tutto,

sono fatti di idee.

Francesco Cerisola.

PRIMAVERA FESTIVAL

Memorabile in termini di numeri, con

oltre 170 mila presenze in tre giorni.

In termini di cambio di sponsor

principale (il passaggio da San Miguel

ad Heineken, con evidente vantaggio

per le casse del festival). Ma in particolare nel fatto che sia il gran Galà

di presentazione in streaming live

mondiale che la campagna di marketing successiva abbiano creato una

aspettativa a dir poco virale intorno

all’evento. Più degli anni scorsi, se

possibile, il Primavera Sound era “il

festival in cui bisognava andare”.

Per noi, per fortuna, il Primavera

Sound rimane ancora una benefica

esplosione di suoni distillata in

cinque giorni e 230 concerti. Poco

ci importa della ruota panoramica

plagiata dal Coachella, su cui non

saliremo mai. Delle inconsuete temperature autunnali, brillantemente

combattute saltando sempre in zona

transenna. Delle voci basse dei My

Bloody Valentine, che devono essere

basse, e se non sapete il perché peggio per voi.

GIOVEDI 23 MAGGIO

Il pop east-coast dei Wild Nothing

apre le danze quando ancora il sole

è alto. E’ un bell’ascoltare, sebbene

i brani eseguiti troppo pedissequamente rispetto ai due album non

destino particolari sussulti.

Sul palco ATP invece compare la vera

sorpresa del giorno: i White Fence.

Il progetto solista di Tim Presley,

intriso di cavalcate psichedeliche

dall’incedere garage, si spinge su

territori già esplorati dai conterranei

Oh Sees, e grazie ad un songwriting

intenso quanto spigoloso riesce ad

ammaliare e convincere.

I Tame Impala non lasciano spazio

all’immaginazione: un muro di suoni

anni ’60 si abbatte sul palco principale, tappeti di synth fanno volare una sezione ritmica a dir poco

scioccante: rullate dimezzate aprono

come dighe delle cavalcate di delay

chitarristici in cui è impossibile non

perdersi. Il bassista dei Pond è alla

sua prima uscita dopo l’abbandono

di Nick Allbrook, ma poco cambia: i

brani funzionano molto meglio che

da studio, sono più incisivi e i fuzz

dilatati delle Rickenbacker la fanno

da padrona. Un concerto capolavoro,

il migliore del giovedì.

I Dinosaur Jr., anche con Kyle Spence

alla batteria, regalano sempre grandi

gioie: “Feel the Pain”, “Out There”, e

“Freakscene” autorizzano J Mascis a

comparire nei dizionari musicali alla

voce “Wah-Wah”.

Poco dopo i Deerhunter presentano live il capolavoro lo-fi dell’anno,

l’acclamato “Monomania”. Bradford

Cox distilla in musica la spirale di

disperazione, ossessioni, desideri

e conquiste di una creatura di due

metri, filiforme al punto di spezzarsi.

E’ un pugno allo stomaco, e il coinvolgimento del pubblico è sentito.

I due artisti successivi, Grizzly Bear e

Phoenix, non rappresentano alcuna

novità per chi già ha avuto la fortuna

di apprezzarli. I primi, meravigliosamente soporiferi, ormai suonano

5

6

più come un’orchestra che come

una band, perfettamente inseriti

in uno scenario di calde lanterne

ondeggianti in sottofondo. Le

armonizzazioni di voce che cullano

l’intero show sono magistralmente

sorrette da un basso “acquoso” e

dei timidi quanto efficaci contrappunti di tastiere.

Pare che la band di Brooklyn tenda

quasi a nascondere propria smisurata classe, senza proporre leader

né cadere in ostentazioni, ponendo

al centro della scena solo la delicatezza delle proprie composizioni.

I Phoenix, d’altro canto, reduci

da un album appena sufficiente,

riescono a non deludere grazie

soprattutto allo sporco lavoro di

frontman di Thomas Mars. Il concerto non è certo fallimentare, ma

la loro sfortuna è proprio quella di

suonare dopo i Grizzly Bear: non

si possono decisamente azzardare

paragoni.

La serata termina con la pessima

performance degli Animal Collective, che due anni fa proprio al

Primavera Sound avevano fatto “il

concerto”. Oggi invece sono mosci,

svogliati, a tratti perfino fastidiosi.

Un gran peccato.

VENERDI 24 MAGGIO

E’ inutile negarlo, per buona parte

del pubblico il venerdì è il giorno

dei Blur. Il concerto che tutti aspettano, gli headliner degli headliners,

il live che a Barcellona manca da

dieci anni. Nel frattempo, fino alle

01:30, sono tanti gli artisti che deliziano le nostre orecchie. Esclusi gli

iniziali Merchandise, i quali presentano brani copiati male dai Killers

e di una banalità imbarazzante. Il

contorno di voci alla Morrissey e

il repertorio di faccette proposte

dal cantante chiudono il cerchio di

questa superflua esibizione. Kurt

Vile invece propone un piacevole

set incentrato su “Wakin on a Pretty

Daze”, la sua ultima fatica.

L’unica pecca è il dover suonare con

la luce ancora alta e in uno spazio

ancora troppo grande (Heineken

stage). Se i Django Django, di bianco vestiti, mostrano una ottima

affinità dal vivo presentando il loro

acclamato album d’esordio, gli onnipresenti Shellac di Steve Albini

appaiono sempre più violenti ed

affiatati, con dei suoni al limite della

perfezione.

E’ l’ora dei Jesus and Mary Chain

che, a sentire i rumors, non fanno

nulla per coinvolgere il pubblico

(gli hipster della zona vip, almeno).

In compenso si limitano a suonare pezzi di storia come “Just Like

Honey” con Blinda Butcher dei

My Bloody Valentine, “Head On” e

“Happy When it Rains”. E a me basta

e avanza per trattenere a stento

l’emozione. Cosa che non succede

poco più tardi, coi Blur, sullo stesso

palco.

Damon Albarn, indicando il cielo,

saluta il pubblico con un “So Hola to

la luna”. Non guardo il dito, e Graham Coxon attacca con “Girls and

7

Boys” quello che sarà il concerto

più emozionante dell’ intero festival, per i tanti che hanno passato

un’adolescenza legata a doppio filo

col britpop.

La band londinese alterna sapientemente momenti più movimentati

come “Country House” e “Parklife”

(purtroppo orfana di Phil Daniels)

alle melanconiche “Out of time”,

“Tender” e “This is a Low”, in cui momenti di estasi collettiva uniscono

il pubblico in un lungo singalong

con il quartetto di coristi di colore

presente sul palco. “Coffe and TV”

esalta la grazia chitarristica e la

flebile voce di Graham Coxon, mentre Albarn si tuffa sulle prime file

8

guardandoci in faccia uno per uno.

“Under the Westway” sembra ormai

un classico, seppur uscita da non

più di un anno, “The Universal” è

maestosa e catartica, e nel suo “it

really really really happened” fa

ridestare dal torpore e realizzare

quello che è appena trascorso. I

Blur danno tutto ciò che hanno, e

in termini di sintonia col pubblico,

di presenza scenica, di rilevanza

storica dei brani non esiste paragone con alcuna band di questo

festival.

Purtroppo perdo i The Knife, che

a quanto pare inscenano uno dei

migliori spettacoli della serata, e mi

dirigo verso i Titus Andronicus. La

loro brillante miscela di folk punk, a

cavallo tra Pogues, Dropkick Murphys e The Clash, scuote la folla che

canta a squarciagola ogni brano

fino alla conclusiva, lacerante “No

Future part three”, in cui ci si perde

in un lungo “You will always be a

loser”.

SABATO 25 MAGGIO

L’ultimo atto del Primavera Sound

2013 si apre con i Melody’s Echo

Chamber, band indiepop che suona

meno abbottonata che dal cd,

convincendo nei momenti più dissonanti e dilatati piuttosto che nelle

strofe più prettamente melodiche.

Sullo stesso palco l’innamoratissimo

canadese Mac Demarco delizia il

pubblico con un delicato pop di

piena fattura Pavement, salva un

ragazzo esagitato dagli spintoni

della security, e improvvisa un

crowdsurfing su “Togehter” per

raggiungere la sua amata Karen in

mezzo al pubblico. Fantastico.

Gli Oh sees e i Liars sono i protagonisti del sabato. I californiani,

reinventando il garage rock in

chiave psichedelica, propongono

un altro grandissimo set “fisico”

con cori infiniti, sepolcrali, dilatati

fino allo spasmo, che li consacrano

come una delle migliori rock ‘n’ roll

band in circolazione.

I Liars, completamente avvolti

nell’oscurità, reinventano il loro

ultimo album WIXIW, realizzato per

lo più in chiave elettronica, in una

sorta di contemplazione minimale

del suono, creando il loro spazio in

cui far vivere crescere e sviluppare

una musica che è e può essere solo

loro. L’effetto è oltremodo ipnotico,

in particolare in “Flood to Flood”,

“N°1 Against the rush”, e nella

conclusiva “Broken Witch”, in cui il

cantante urla “blood blood blood”

per un tempo interminabile.

Concludo la serata con i My Bloody

Valentine, sul quale live si è detto

tutto e il contrario di tutto. Semplicemente i MBV hanno un muro di

suoni impressionante, una poesia

rumoristica fantastica, che non

tutte le orecchie possono accettare come tale. Citando Picasso,

riguardo chi contestava il cubismo:

“io non capisco i libri in inglese,

ma non per questo affermo che

essi non significhino nulla”. Se non

capite lo shoegaze c’è sempre il

cantautorato, dopotutto.

Mentre cammino per l’ultima volta

attraverso il Parc del Fòrum, ormai

popolato di soli bicchieri di plastica

che riflettono l’alba, capisco che

questo Primavera Sound è ormai

diventato uno dei migliori festival al

mondo.

Se veramente amate la musica più

delle instagrammate, le transenne

più delle ruote panoramiche, le dissonanze indie rock più delle zone

vip, vi consiglio di farci un salto.

Yes, it really, really really happened. .

Marco Appioli

9

10

Driving

Mrs. Satan

Sono una delle novità più stimolanti

emerse nel panorama musicale

italiano negli ultimi tempi.

L’idea di coverizzare dei brani metal

sfrondandoli della strumentazione

elettrica, di per sé non sarebbe

una novità, ma è il modo in cui

viene trasformato e rimodellato un

genere musicale che è, per antonomasia, il più rumoroso e il meno

rassicurante, a rendere speciale

un’operazione del genere.

Dietro al bizzarro monicker ci sono

tre musicisti napoletani di estrazione pop-folk-jazz (Ernesto Nobili,

Giacomo Pedicini e Claudia Sorvillo)

ai quali abbiamo posto una serie

di domande sfruttando anche lo

spiccato senso dell’humour che li

contraddistingue.

In Your Eyes: La prima domanda

é normalmente la più ovvia e

non farò nulla per distinguermi

dalla massa: come nascono e chi

sono i Driving Mrs.Satan ?

Giacomo Pedicini - I Driving Mrs.

Satan nascono in una notte passata

sul ponte di una nave per la Corsica

con un’IPod pieno di musica.

Claudia Sorvillo - Siamo tre musicisti, ci stiamo divertendo a riarrangiare la storia dell’heavy metal.

Ernesto Nobili - Per me, nascono

da una spiccata sete di sangue che

avevo dopo aver portato mia figlia

all’asilo.

In Your Eyes: Nella tracklist di

“Popscotch” si passa dalla melodia dei brani di matrice power/

nwobhm all’oscurità tipica del

thrash; come sono distribuite le

preferenze musicali all’interno

del trio ?

G.P. - Molto varie e non solo legate

al Metal.

E.N. - Volendo rimanere nel metallo, io ho amato molto tutte le divagazioni metalliche possibile. Quello

che non mi è mai piaciuto, salvo

casi rari è stato il death, il black

nordico … Per dire, passavo con

molta disinvoltura dai Def Leppard

agli Slayer senza troppi problemi

morali …

C.S. - Rock di ogni tipo, e cantautori.

In effetti le mie preferenze variano

di settimana in settimana. Questa

settimana nel mio player ci sono

Alt-j, Ark, Tunngs, Epo, The Roots,

So Percussion, Villagers, Art Brut,

Woodkid e Thony.

In Your Eyes: Ad esclusione di

“Never Say Die”, che risale addirittura al 1978, tutti gli altri brani

sono stati pubblicati nella loro

versione originale negli anni ‘80 e

il più recente tra questi è “From

Out Of Nowhere”, datato 1989;

la scelta di attingere esclusivamente a quel periodo musicale è

stata voluta o è semplicemente

una casualità ?

11

G.P. - I dischi migliori o diciamo

quelli che io ritengo significativi

sono usciti in quel decennio. Gli

anni 80 sono gli anni dell’Heavy

Metal. Il periodo in cui sia io che Ernesto abbiamo imbracciato gli strumenti e deciso che avremmo fatto

i musicisti. Mi sembrava logico partire da qui per un progetto legato

a questo genere musicale. Claudia

forse doveva ancora nascere...

E.N. - Concordo in pieno con

Giacomo. Dopo, almeno per me,

la musica ha preso le strade più

disparate. La curiosità porta ad allontanarsi per scoprire, e a desiderare altra musica. Quindi, sarebbe

stato anche emotivamente difficile

entrare per esempio in un certo nu

metal.

In Your Eyes: Non è che, per caso,

siate tra chi ritiene la musica

prodotta negli ultimi 20 anni non

sia all’altezza di quella del passato (teoria trasversale espressa

da ascoltatori di qualsiasi genere

musicale) ?

Oltre che di metal sono un

grande appassionato di progressive e ho sempre contestato quelli che definivo “tolemaici”, fieri

assertori della piattezza della

Terra nonché della fine del prog

coincidente con l’uscita di Gabriel

dai Genesis; onestamente non

penso che possa accadere qualcosa di analogo anche a musicisti

di ampie vedute come voi. C’è

quindi qualche band o sottogenere in ambito metal in grado

di destare il vostro interesse ai

giorni nostri ?

12

G.P. - Provo a seguire la scena

metal attuale. Cerco di ascoltare i

nuovi gruppi ma non ce ne sono

molti che mi entusiasmano. Le cose

più’ oneste continuano ad arrivare

dai gruppi storici, quelli che lavorano sulla formula vincente del loro

successo. Penso ai Motorhead, Iron

Maiden, Ac/Dc. Pero’ il ritorno di

Michael Kiske con gli Unisonic mi ha

fatto veramente piacere.

E.N. - Altroché, la musica c’è. Non

seguo molto metal di oggi, ma basta che pensi ai Radiohead, esplosi

dopo il ‘98, oppure se approfondisci

il panorama alternativo, indie, free,

post country, trovi dei geni assoluti .

Penso a Sufjan Stevens, Anna Calvi,

o “grandi vecchi” che non finiscono

mai di stupire, tipo David Byrne …

i nostri tempi non sono tempi di

musica di massa, questo si.

In Your Eyes: Per i benpensanti

l’iconografia classica del “metallaro” è quella di un personaggio

come quello di Lorenzo, interpretato da Corrado Guzzanti,

ovvero un tizio quasi incapace

di proferire due parole di fila

in un italiano comprensibile,

dall’igiene personale sommaria

e fornito da madre natura di un

solo neurone che, spesso, finisce

pure per smarrirsi.

Detto che in effetti ai concerti

mi è capitato di vedere più d’uno

corrispondere a questo modello,

pensate che un’operazione come

quella portata avanti dai Driving Mrs.Satan possa contribuire

a migliorare questa immagine,

visto che, almeno apparentemente, sembrereste delle persone “perbene” … ?

G.P. - Dov’e’ il mio neurone?..Ridatemi il mio neurone!!!!..

E.N. - ghgrmdspjvòsldktsv-…

scherzi a parte, invece eravamo ,

almeno nel nostro piccolo, metallari

colti. Ideologi del metallo, in estasi

quando trovavamo riferimenti alla

mitologia greca nei Maiden o in

quei pirla dei Manowar … Ci ho

trovato spunti letterari nel metal.

Non solo le donnine allegre (molto

gradite) dei Motley Crue … E alla

fine anche la scena più street glam

della Los Angeles di fine anni ottanta ha un suo fascino decadente

che gruppi come i Red Hot hanno

descritto bene.

C.S. - Ma certo. La cosa che mi ha

sempre affascinato dei metallari è

la contraddizione, solo apparente,

tra un look sciatto e associato alla

violenza, e il fatto che in effetti

siano spesso persone meglio istruite, più sensibili e consapevoli della

media.

In Your Eyes: Tornando seri per

un attimo, mi ha sempre incuriosito, fin da quando mi sono

imbattuto nei vostri primi brani,

sapere in che modo avviene il

lavoro di arrangiamento. Soprattutto l’operazione di de-metallizzazione di un brano come South

Of Heaven, per uno che non fa

il musicista, appare quasi prodigiosa.

G.P. - Non c’e’ stato un lavoro di

arrangiamento pensato a tavolino.

Ogni brano di Popscotch e’ partito

soprattutto da una fotografia che

avevo nella mente e si e’ sviluppata

in corso d’opera con l’aiuto di Er-

13

nesto e Claudia. Ho tenuto sempre

presente le linee vocali che sono

rimaste quasi inalterate rispetto

agli originali. I riff portanti delle

chitarre le puoi trovare nei brani

sotto forme diverse, nascosti o delegati ad altri strumenti o addirittura

stravolti. Ma la parte decisiva e’

stata quella di Claudia. Non conoscendo gli originali ha interpretato i

testi che noi conoscevamo perfettamente rispettando la sua visione.

E.N. - Comunque è stata la voce di

Claudia poi ad aprire varchi insospettabili.

C.S. - Il metal non e’ la mia influenza principale, e anzi, in molti

casi ero assolutamente all’oscuro

della forma originale di quello che

stavo cantando. E’ probabilmente

questo il motivo per cui i brani sono

interpretati cosi diversamente, e

incuriosiscono.

In Your Eyes: Secondo voi, quindi,

è più facile trasformare in un

brano pop/folk “Raining Blood”

degli Slayer oppure effettuare

l’operazione inversa, rendendo

un massacro thrash metal una

canzone tipo “Granada” di Claudio Villa ?

G.P. - Non e’ solo una questione di

facilita’, e’ una questione di riuscita.

Ci vuole sincerità’ e rispetto.

E.N. - Da piccolo facevo il contrario.

Metallizzavo il non metallo.

C.S. - Immagino che entrambe le

operazioni possono essere più o

meno semplici, e più o meno efficaci, a seconda dell’interesse e

della storia musicale personale di

14

chi le affronta. Qualche tempo fa mi

aveva divertito molto una versione

metal di “All The Things She Said”

delle Tattoo per esempio.

In Your Eyes: Personalmente ho

sempre ritenuto le classiche versioni unplugged piuttosto noiose

e quelle orchestrali ridondanti e,

alla lunga, stucchevoli; credo che

la strada che state battendo sia

quella giusta affinché la coverizzazione di un brano non sia solo

aggiungere o togliere qualche

strumento, bensì quello di trasformarlo e manipolarlo attraverso un reale processo creativo.

Che si sappia voi siete sicuramente tra i pochi a farlo in questi

termini: riuscite a percepire un

incremento dell’interesse nei

vostri confronti dopo l’uscita di

“Popscotch”, rispetto a quanto

accaduto all’epoca del primo Ep ?

E.N. - Personalmente non amo neanche io le versioni orchestrali. Gli

unplugged hanno il difetto, se lo è,

di essere suonati dai gruppi stessi

che hanno creato i pezzi, e quindi

per loro è più difficile distaccarsi

dagli originali. Invece il bello per

noi è stato vedere cosa succedeva

mano mano. Ci siamo fatti anche

grasse risate, pensando alla vocetta

di Claudia che cantava Tom Araya. E

comunque mi fa impazzire il risultato sensuale e “ambiguo” che ha

creato il suo modo di cantare.

In Your Eyes: Navigando sul web

ho letto diverse recensioni del

vostro lavoro e ho notato un ap-

perché mi ha fatto ridere nella sua

semplicità: “Publicity because Vagina”. E’ un punto di vista. Per fortuna

la risposta che stiamo ricevendo da

parte del pubblico è estremamente

positiva nella grande maggioranza

dei casi. Il nostro progetto è apprezzato sia dagli ascoltatori del

genere che da quelli che non lo sono.

Ieri una ragazza mi ha detto “Mi è

piaciuta un sacco I Want Out. Devo

dirti che non avevo mai ascoltato la

G.P. - Le risposte sono state quasi

tutte positive … ed e’ stata una cosa versione originale. Ho scoperto che

mi piace moltissimo anche quella!”.

sorprendente...I Want Out ne e’ la

Mi ha fatto ridere pensare che i Drivprova. E’ stato il segnale che ci ha

ing Mrs. Satan abbiano passato un

aiutato a capire che la strada era

quella giusta. In più’ Michael Weikath nuovo ascoltatore agli Helloween e

(chitarrista degli Helloween) quando non il contrario.

l’ha ascoltata ci ha fatto molti compliIn Your Eyes: Spesso chi ascolta

menti.

musica non ha un’idea precisa di

E.N. - C’è ancora tempo per essere

parecchi aspetti, anche di carcrocifissi a testa in giù durante un

attere burocratico, che stanno

concerto dei Morbid Angel.

C.S. - Nessuna mail minacciosa, ma dietro la realizzazione di un disco.

In realtà, come funzionano le

qualche commento esilarante c’è

stato. Uno di questi mi sono sentita cose nel momento in cui qualcuno

di riprenderlo nel blog e su facebook decide di utilizzare un brano altrui

? Per esempio, si chiama Lemmy e

prezzamento pressoché unanime,

anche quando a scrivere erano

collaboratori di webzine dal nome

minaccioso tipo “MetalSucks” et

similia … C’è stato invece qualcuno

che si è arrabbiato, inviandovi

e-mail poco lusinghiere dopo aver

ascoltato le vostre versioni di brani che, per alcuni, sono ammantati

quasi da un’aura di sacralità ?

15

gli si chiede: “Hey vecchia lenza,

come va ? Male ? Eh già, gli anni

passano per tutti ...

Senti, ti dispiacerebbe molto se

facessimo diventare “Killed By

Death” un pezzo folk ?”, oppure,

molto più realisticamente, ci

si mette in contatto con chi ne

detiene i diritti e si paga un tot

per ottenere l’autorizzazione ?

In quest’ultimo caso fatecelo sapere, magari ci possiamo impegnare a comprare il cd se non altro

per farvi rientrare delle spese

sostenute ...

G.P. - Lemmy ha sempre il telefono

di casa fuori posto…

E.N. - Invece Ozzy mi aspetta sotto

casa con un bastone in mano. In

realtà è questione che riguarda gli

editori.

C.S. - Qualcuno sostiene che il

nostro disco sia un suicidio discografico. Io non la penso cosi. L’altro

giorno fantasticavo sulla destinazione dei soldi dei diritti d’autore.

Tipo: James Hetfield che compra

un biglietto del concerto degli One

Direction a sua figlia adolescente.

In Your Eyes: Tre domande per

ciascuno di voi :

1) Qual è stato il primo disco

metal che avete ascoltato ?

G.P. - Seventh son of a Seventh son

- 1988

E.N. - 1987, registrati su cassette

Maxwell lo stesso giorno : “Piece Of

Mind” (Iron Maiden), “Seventh Star”

(Black Sabbath) e “Hysterya” (Def

Leppard). Ma se ci ripenso avevo

16

già comprato “Slippery When Wet”

di Bon Jovi, un discone.

C.S. – “Awake” dei Dream Theater.

In Your Eyes: 2) Qual’è invece

quello preferito in assoluto ?

G.P. - Che difficoltà’ immane … direi

“The Keepers Of The Seven Keys

pt.2” degli Helloween … ma la scelta

e’ difficilissima!!!

E.N. - Variabile. “Rage For Order”

dei Queensryche, o “Piece Of Mind”

degli Iron, hanno occupato il podio

per più tempo.

C.S. – “Remedy Lane” dei Pain of

Salvation.

In Your Eyes: 3) Qual è il brano

che via ha maggiormente soddisfatto per la sua riuscita in Popscotch?

G.P. - I Want Out sicuramente ...

seguito da Battery … e tutti gli altri

... ah ah!!! …

E.N. - Posso dirne 11?

C.S. - La nostra versione di Killed By

Death dei Motorhead. E pensare

che altri non volevano neanche

includerla nel disco!

Sperando che ci sia qualche promoter lungimirante che ci consenta di vedere i Driving Mrs.Satan

all’opera nella (non sempre) ridente

Liguria; in tal caso noi di In Your

Eyes saremo i primi a supportarli.

Stefano Cavanna

VARAZZERS.

© Varazzers

Varazzers. nasce nel 2013 come pagina pubblica di Facebook per aggiornare il pubblico

giovane su cosa succede in Riviera, tramite

post fotografici e PRaggio di eventi locali.

Panorama dal Santuario Madonna della Guardia

La nostra presenza sul web si sta allargando

con un sito web (ancora in allestimento) su cui

trovare info su eventi, locali ecc.

Varazze Bici Festival - maggio 2013

Seguici su Facebook & Instagram

17

Foto dall’evento skate OTW 2013 che si tiene a Varazze ogni primavera.

18

Fanzine,Anni

Novanta

Vi inoltro questo scritto pubblicato su

Cagnara, fanzine nata negli anni 90 e

che ora vive su Facebook.

Mi hanno chiesto di scrivere un pezzo

su Non Ce N'é, la fanzine che facevo

negli anni 90 assieme a Luca. é un po

come fare mente locale sul passato,

su tante avventure ed l'abc della mia

formazione...

buona lettura.

MEMORIA DI CARTA......

Cagnara (Facebook), oggi ha incontrato Fabio Battistetti che a noi

fanzinari di lunga data suscita un bel

po' di ricordi legati al periodo cosiddetto cartaceo... quello per intenderci

che va dagli anni ottanta ai novanta...

quello dove il postino portava le

buste con le fanzine, quello dove si

facevano gli stand ai concerti in qualche locale sperduto in luoghi non ben

precisati, quello della macchina da

scrivere, della coccoina... insomma

un mondo molto meno tecnologico

di adesso ma forse più sincero....

Questo è quanto ci ha raccontato

il buon Fabio sul suo periodo fanzinaro.....

A pensarci ora vi vien da sorridere…

Per tanti motivi, fare una fanzine è

stata per me un'esperienza formativa, sociale, comunicativa oltre che

musicale. Era il 1993, frequentavo

il liceo ed al secondo anno mi ritrovai un nuovo compagno di banco

(Luca) col quale iniziammo a scoprire

musiche diverse dalle solite propinate da radio e riviste musicali (che

principalmente erano heavy metal e

simili). Il nostro percorso di scoperta

fu molto rapido, il punk rock ci rapì

per l'immediatezza e l'urgenza (di

comunicare): quello fu il primo input.

Fummo aiutati dal fatto che in città,

a Torino, trasmetteva l'emittente

libera, Radio Blackout che di punk e

musiche alternative ne era un po' la

voce ed essendo una radio autoprodotta il contatto con essa poteva essere semplice. C'era una trasmissione

che oltre a far ascoltare le ultime

novità del punk/hardcore ed i “classici” del genere raccontava di fanzine

straniere e non, il conduttore era

Andrea Pomini, fanzinaro anch'esso

con Abbestia.

Lo contattammo per ordinare proprio delle fanzine (incuriositi dai suoi

racconti radiofonici) ed andammo direttamente in radio a ritirare l'ordine

scoprendo un piccolo grande mondo

che da lì a qualche anno sarebbe

stato un punto centrale per noi (in

radio ci arrivammo con una nostra

trasmissione l’anno successivo). E’

così che iniziammo a divorare pagine

fotocopiate di fanzine nostrane e

straniere (Maximum Rocknroll e

Flipside). Quelle letture ci entusiasmarono e facemmo presto due più

due e ci dicemmo: “ora tocca a noi !”.

Volevamo anche noi dire la nostra,

scrivere di musica ci affascinava e

per di più potevamo fare tutto da noi

19

perchè uno dei primi insegnamenti

avuti dal punk, è l'autoprodursi,

far da se, senza chiedere ad altri o

delegare e nel caso di una fanzine

non ci voleva poi così tanto per

farla. In parallelo, in quegli anni,

grazie a Luca iniziai a frequentare

intensamente l'annuale Fiera del

Libro per la passione della lettura

e per scorgere un po' del mondo

dell'editoria che in un modo del

tutto rudimentale noi prendemmo

a modello per il nostro piccolo

progetto cartaceo. Non avevamo

i mezzi dell’editoria, ma in fondo

non servivano ed interessavano

per il nostro scopo: il punk ed il do

it yourself ci offriva il contesto ed

i mezzi di produzione. Il taglia ed

incolla non è stato inventato con

il sistema operativo dei computer,

era ed è qualcosa di fisico da farsi

con forbici e colla, ed era forse una

delle ultime azioni nella produzione di una fanza, prima occorreva

20

scrivere ! Il nome Non Ce N’è lo

decidemmo dopo alcuni tentativi

prendendo spunto dal titolo di un

brano di un gruppo locale, i Church

Of Violence.

I contenuti nascevano dall’urgenza

di dire la nostra, raccontare e far

conoscere, musiche, gruppi, situazioni e compagnie bella. Le sorgenti su cui scrivere arrivavano un

po’ dai nostri ascolti musicali che in

quel periodo erano in piena esplorazione / scoperta e dagli amici

di penna (fanzinari, appassionati

come noi, etc.), tanto che una caratteristica di Non Ce N’è è sempre

stata quella di avere contributi da

persone esterne. Ad esempio, nel

primo numero un ragazzo di Saluzzo scrisse un articolo sui Germs (lui

stesso di lì a poco iniziò la fanzine

Bestial Devotion). Usavamo un

software di scrittura per computer

(DOS) che girava su un floppy disk

(di cui conservo ancora una copia

con i testi prodotti) ed una volta che

avevamo pronti gli scritti li stampavamo per poi passare alla fase

calda della produzione: con forbici

e colla alla mano assemblavamo

le pagine. I primi numeri furono

stampati in ciclostile grazie al padre

di Luca, ed il ciclostile era un buon

metodo (per velocità e qualità) e ci

permise anche di avere la copertina

stampata in azzurro mentre il resto

delle pagine erano in nero.

In quel momento storico, avere

fuori un numero di una fanzine,

significava aprire la porta su un

mondo di contatti, nuovi amici di

penna e difatti fu proprio così. I

primi due numeri furono il frutto

dell’urgenza a livello di contenuti

forse non erano il massimo, seppur

rappresentino parecchio il nostro

intento, dal terzo in poi iniziammo a

lavorare in maniera più definita rispetto alla composizione ed alla re-

dazione, dandogli una caratteristica

precisa, dando importanza primaria

alle recensioni di dischi e fanzine

ed alle opinioni personali (columns,

qui era chiara l’influenza dalle fanzine americane). In parallelo avevamo anche dato vita all’etichetta

discografica Non Ce N’è Records

producendo il 7” (il fantomatico 45

giri) diviso a metà tra i torinesi Boyz

Nex’ Door e gli spezzini Manges.

All’epoca del quarto numero della

fanzine, pubblicammo la fanza in

500 copie allegando la seconda

uscita dell’etichetta, il 7” dei torinesi

Killer Klown. Se la mente non mi

tradisce, quello fu anche l’ultimo

numero firmato da me e Luca

assieme, perché dopo questo lui

decise di dedicarsi maggiormente

all’etichetta ed in seguito partì con

un nuova fanzine, Gabba Gabba

Hey (più orientata sul garage ed

il punk rock come temi musicali),

mentre io volevo orientare la fanza

verso uno sguardo più amplio sul

21

mondo musicale underground

(chiaramente in base ai miei gusti).

Non Ce N’è Records sotto la guida

di Luca è andata avanti per un bel

po’ producendo altri dischi per

Killer Klown, Manges ed altri gruppi,

prima di cambiare nome in Mad

Driver, arrivando a produrre anche

gruppi stranieri (Spider Babies,

Coyote Men…). Io ho dedicato maggiori sforzi alla fanzine curandone

la relativa distribuzione di fanze e

dischi che era nata come conseguenza dello scambio di NCN con

altro materiale. All’interno della

scena DIY, lo scambio è sempre

stato il modo migliore per far veicolare il materiale, era una specie di

rete internazionale di supporto che

andava anche oltre, organizzando

concerti.

Anche noi ne facevano parte e ci siamo anche dedicati ad organizzare

concerti a Torino per un po’ di anni,

già dai tempi della fondazione della

fanza, il primo fu nel novembre

del 1994 ad El Paso per i Soundblast di Ravenna ed gli Slowo dalla

Polonia, i primi si erano da poco

autoprodotti il primo 7” che ci aveva

entusiasmato tanto da decidere di

dargli una mano per un concerto in

città. In molte di queste situazioni

si creavano amicizie e situazioni di

scambio “umano” ed in fondo era

quello il succo di tutto: condividere

umanità.

Il tema della condivisione, l’ho

imparato lì ed è una cosa che ho

ritrovato su altre vie a proposito

di copyright e software e tuttora è

un leit motiv per quanto riguarda il

22

mio agire in ogni campo. La conseguenza di avere una distribuzione ed

il condividere le esperienze di cui

sopra mi portò a creare una piccola

etichetta discografica, Neghenè

(non ce n’è in dialetto ligure-spezzino, suggeritami dai Manges) con la

quale co-produssi (assieme ad altre

etichette) dischi di gruppi ai quali

sentivo di voler dare il mio supporto, ricordo il 7” dei Rudimenti,

quello degli Arsenico, quello dei

Bombardini, una cassetta dal vivo

dei Manges, il cd dei Panico ed altri.

NCN come fanzine ha proseguito

le pubblicazioni sino al 2000/1

assumendo un layout sempre più

curato ed arrivando al numero 9 in

un’uscita split con la fanzine: La Piccola Meraviglia.

Nove numeri in 7 anni erano forse

pochi, ma i tempi di produzione

e distribuzione erano abbastanza

lunghi, avevo la volontà di dare

maggiore continuità per fornire

informazioni fresche, ma non ci

riuscivo più di tanto. Dopo aver

esaurito le risorse per quel progetto, ne misi subito in cantiere uno

nuovo: una fanzine dal formato più

piccolo (non più l’A5 di Non Ce N’è,

ma bensì uno che era la metà), una

sorta di diario tascabile, impostato

sulle opinioni e con temi musicali

più freschi (anche qui frutto dei

miei gusti diversificati del periodo).

Il nuovo progetto si chiamava La

Mini e ne feci 4 numeri stampati

per poi passare al web/blog; la

frequenza di uscita era più rapida

rispetto a NCN e si basava su una

redazione a più voci e con contributi esterni anche per l’impaginazione,

i primi tre numeri furono curati

in parte o in todo da Alessandro

Baronciani. In base a questa linea,

l’evoluzione quasi naturale visti

i mezzi in ballo fu quella di trasformarla in un blog (che è ancora

online) con l’intento di proseguire il

tema della scrittura condivisa, andando avanti sino al 2004/5 quando

lentamente il tutto iniziò a sfumare

via. Da quel momento partono

altre storie di vita che non hanno

apparentemente nulla in comune

con una fanzine, se non le esperienze umane condotte, che hanno

avuto influenze su di me ancora per

parecchio.

Sul web c’è (ma non più è aggiornata) una pagina dedicata alla Mini

e con rimandi a Non Ce N’è.

23

Francesco

Orazzini,artista

visivo, perde la

maggior parte del

suo tempo a perdere capelli per colpa delle burocrazie.

Produce di continuo roba oscura, ed e’ diviso in due

parti:una e’ persuasa che siamo una completa massa

di imbecilli, l’altra ci vede come meravigliose creature.

sito: www.Francesco-Orazzini.com

email: [email protected]

24

25

26

27

28

29

30

Tame Impala LIVE

IYEzine è stata al Mojotic festival

di Sestri Levante (località della

nostra beneamata riviera ligure

di levante, per chi non lo sapesse,

spero nessuno), per seguire il concerto dei Tame Impala, il 13 Agosto,

grande appuntamento per questa

edizione 2013, dopo gli eventi che

hanno visto protagonisti i Baustelle, Daughter, Willy Mason,

Adam Green, e la Shhh! Silent

Disco.

Vorrei innanzitutto spendere due

parole per il festival nel suo complesso, che ha ormai raggiunto una

certa dimensione e una sua stabilità

nel panorama rivierasco, ed è ormai una delle migliori iniziative che

contribuiscono a rendere davvero

viva e giovane la riviera, iniziative di

cui purtroppo a mia memoria essa

è sempre stata abbastanza povera,

vuoi ad esempio per il mancato

appoggio dei comuni o sponsor, le

proteste di una popolazione avanti

negli anni, la mentalità di chiusura

ligure e la volontà di limitare al

meno possibile le “grane”, perchè

tanto i turisti in riviera ci vengono lo

stesso, e siccome non sono perlopiù giovani non interessa promuovere certe iniziative.

Presentatavi la situazione, ecco

dunque che il nostro Mojotic si erge

e splende come una luce di speranza, che possa continuare e magari

anche ingrandirsi sempre di più

in futuro. Perchè l’organizzazione

è buona, c’è gente che ha voglia

di fare bene e far divertire il pubblico, mettendo tutti d’accordo ed

evitando i contrasti e le polemiche

che altri eventi come la storica e

tanto chiacchierata “hanoa hanoa”

hanno generato negli ultimi anni,

perché le location scelte si prestano

molto bene, il pubblico è educato e

la proposta vincente. Questa quinta

edizione segna inoltre una netta

crescita, un salto di qualità, rispetto

alle precedenti edizioni, per le

dimensioni e la portata degli eventi

proposti.

Ancora un piccolo commento

sulla location, perché è davvero

incantevole...ci sono stato non so

quante volte, ma ad ogni nuova occasione in cui mi trovo lì non posso

fare a meno di provare la stessa

emozione...sto parlando della Baia

del Silenzio, in fondo alla quale si

trova l’ex convento dell’Annunziata.

Una location perfetta per eventi di

medio-piccola grandezza, nel cui

cortile interno con terrazza rialzata

sul mare, è stato allestito il palco.

È impossibile a mio giudizio arrivare lì e non innamorarsi del posto,

come ha più o meno detto lo stesso

frontman della giovane band australiana, affermando sicuramente

con un po’ di adulazione, ma anche

con un po’ di sincerità a parer mio,

che per loro è uno dei posti più belli

al mondo, e che è stato bellissimo

poter trascorrere la giornata al

mare e suonare lì accanto la sera...

31

Ma veniamo al concerto, scusate

se mi sono dilungato, ma ci tenevo

a parlarvi di queste sensazioni che

quella zona mi evoca, dovute ai

tanti ricordi dei mesi estivi trascorsi

da quelle parti...

Per non sembrare un po’ ipercritico

ad alcuni strenui difensori della

band, ci tengo a dire che i dischi

dei Tame Impala mi sono piaciuti

molto molto, sia “InnerSpeaker” che

“Lonerism”, inseriti anche nella mia

toplist dei dischi del 2010 e 2012.

Secondo me gli australiani sono

davvero meritevoli, perchè riescono

bene a coniugare tutto il filone

dell’hypnagogic pop e gli appetiti

indie del giovane pubblico, con una

ricerca sonora molto radicata nel

rock psichedelico (tant’è vero che

prima dei Tame Impala, o meglio

32

prima di “InnerSpeaker”, Parker &

soci erano cresciuti nella lontana

Australia a pane e psichedelia seventies).

Però a seguito della loro esibizione

non posso certo dire che la giovane

band si collochi nella mia toplist dei

concerti dal vivo...

Direi che i Tame Impala si prendono una piena e meritata sufficienza,

ma non troppo di più: è innegabile

che hanno dei suoni davvero particolari e fanno un tipo di musica che

a me piace molto, così affondata

nella psichedelia e costituita da un

muro sonoro di synth e chitarre,

contaminata da un’influenza pop

sempre più marcata. Purtroppo

nel complesso la performance ha

avuto, secondo me, alcune carenze,

un pochino troppo evidenti per

una band che ormai stà passando

dallo status di gruppo emergente

a quello di gruppo di prima fascia,

riassumibili se vogliamo in tre “pecche”, che hanno un po’ macchiato

una altrimenti grande performance.

Innanzitutto, eccetto vari momenti

davvero molto buoni e coinvolgenti,

ad un timido Kevin Parker e alla sua

band è mancata secondo me un

pochino di presenza scenica; nella

mia aspettativa (ma forse questa

cosa è legata alla mia personale

aspettativa che mi ha un po’ fregato) una band del genere avrebbe

potuto avere un maggiore impatto

espressivo: il pubblico era caldo

e la performance ottimamente

accompagnata da splendidi visuals psichedelici, e mentre in alcuni

pezzi i ragazzi ci hanno davvero

messo del loro, creando un suono

avvolgente, prolungando e variando il brano, in altri è sembrato

quasi che i brani venissero riprodotti in maniera un po’ più “impersonale”.

Inoltre, la legge dice che dal vivo

non si scappa, cari miei, si vedono

sia l’estro e le doti dei musicisti ma

anche vengono fuori i punti deboli...

così emerge purtroppo che la voce

di Kevin Parker è troppo carente, a

volte è sembrato quasi non farcela,

in particolar modo in Feels Like

We Only Go Backwards, una delle

tracce più attese e rivelatasi la peggiore della scaletta.

Però la cosa mi lascia alquanto

perplesso, perché riascoltando la

discografia, le prime ottime prove

(i demos e il loro primo EP) erano

caratterizzate da un suono e una

voce più potente, con una psichedelia più vicina al rock e meno al

pop, rispetto ai recenti sviluppi,

dove all’ammorbidirsi del suono,

più colorato e con più attenzione

alla narrativa, si è ammorbidita

anche la voce, divenuta quasi femminile, che dal vivo è risultata in

affanno e comunque non all’altezza

dell’espressività della musica.

In ultimo, per riassumere e chiudere un po’ queste considerazioni,

che per inciso nulla vogliono

togliere al valore della band australiana, mi trovo costretto ad

affermare che i Tame Impala

rendono meglio su disco, dove il

“labor limae” di produzione riesce a

rendere il suono più pulito e avvolgente, mentre per loro c’è ancora

da lavorare per rendere le esibizioni

dal vivo all’altezza delle loro ottime

e particolari produzioni.

I Tame Impala hanno scelto per

l’esibizione una continua alternanza

tra i brani di Lonerism e InnerSpeaker, saltando di qua e di là tra

l’album di debutto, di passaggio da

rock psichedelico a pop ipnagogico,

dove queste caratteristiche convivono in maniera molto interessante, e

Lonerism, che segna una svolta più

netta in direzione pop. Il concerto

si apre sulle note di Why Won’t You

Make Your Mind, da “InnerSpeaker”,

seguita immediatamente da Music

To Walk Home By.

Un buon inizio, e l’alternanza procede con Mind Mischief – Solitude Is

33

Bliss, la prima più leggera e colorata, la seconda più potente con

le sue scariche di chitarre distorte,

e in seguito troviamo una buona

Keep On Lying.

La sensazione è che con il binomio Half Glass Full Of Wine e

Elephant, in successione, avvicinandoci alla metà del concerto, la band da Perth si spari le

proprie cartucce migliori. Questo

binomio costituisce il momento più

coinvolgente della serata, dove si

vedeva tutto il pubblico davvero

trascinato dai ritmi più veloci, distorsioni potenti e cascate di synth,

soprattutto nella lunga e bellissima

Half Glass Full Of Wine, il pezzo

più roccioso della serata, in cui la

progressione in climax culmina in

estatiche cascate di synth.

Questo pezzo, un vero e proprio

cavallo di battaglia, addirittura risale al self-titled EP d’esordio di cui

abbiamo parlato poco fa, ed è stato

quasi sempre inserito nei concerti,

perchè è una vera bomba. Quanto a

Elephant invece, è un coinvolgente

ed incalzante concentrato d’energia

che entra nella testa e non può non

far muovere il pubblico.

Con la successiva Be Above It viene

fuori anche un po’ di elettronica,

in un ottimo connubio con la

psichedelia pop, un viaggione, dove

su un ritmo incalzante si innestano

tappeti di synth e successive piccole

esplosioni. In seguito i Tame Impala

vogliono decomprimere un po’

l’ambiente, con un lungo interludio

34

strumentale in cui vengono fuori gli

Air ed altre influenze più propriamente dream pop.

Della deludente Feels Like We Only

Go Backwards abbiamo già parlato,

perciò saltiamo a Desire Be Desire

Go, altro pezzo ormai storico e

sempre bello della band.

Ci avviamo verso la conclusione, e

troviamo ancora l’accoppiata formata dalle coloratissime Alter Ego

e Apocalypse Dreams.

Come da ormai inscalzabile abitudine, la band esce sapendo già che

verrà presto richiamata sul palco,

perchè il pubblico è assetato e

francamente una performance da

un’ora e un quarto sembra pochino

agli occhi di tutti, perciò si prosegue

per un’altra ventina di minuti con

due brani riservati alla chiusura

ancora estratti da InnerSpeaker, ovvero It Is Not Meant To Be e Nothing That Has Happened Has Been

Anything We Could Control.

In conclusione, mi sento di fare i

miei complimenti ai Tame Impala

perchè sono un gruppo promettente e con delle ottime idee, e di

fare un plauso e un incitamento a

continuare così agli organizzatori,

perché non è così frequente dalle

nostre parti vedere eventi del genere, perciò un arrivederci a presto

al Mojotic Festival!

Davide Siri

Adriano VII

Frederick

Rolfe

Di Gianluca Camogli

Letterariamente parlando, mi ero

innamorato del pretino Julien Sorel

, così come mi ero appassionato

della vicissitudini di Narciso e Boccadoro.

Non poteva quindi non entusiasmarmi questo affresco storico di

Frederick Rolfe, ambientato nei

primi del ‘900 in un Europa in

piena trasformazione geopolitica e

culturale, che racconta la bizzarra

storia di George Arthur Rose.

Da prete esiliato a Papa, quasi

per scherzo. Dai ai margini della

scena ad attore principale, con in

più la capacità intellettuale per rivoluzionare il sistema dall’interno.

Gli oppositori vengono ribaltati

all’angolo secondo uno schema che

ricorda una partita a scacchi.

Le azioni dell’avversario sono

state previste tutte: ignaro di essere manovrato e condizionato

nella scelte delle mosse, pensa

che queste siano opera e volontà

propria, e non si accorge che sono

il risultato di un ragionamento

fine e astuto, che limita gli spazi

di manovra secondo uno schema

predefinito.

Solo possedendo acume si riesce

ad insultare e a criticare con eleganza chi ti rivolge accuse infondate,

e allora “la voce del serpente e la

voce dell’oca sono una sola e unica

voce”.

Ma questa intelligenza genera

anche sofferenza nell’animo, alienazione, inquietudine nell’essere

emarginato a causa di una condizione di superiorità che eleva

rispetto agli “innumerevoli branchi

di cuccioli mal leccati e di mediocri

ignoranti” ma isola.

La mediocrità infatti accomuna i

molti, che nella loro condizione non

si pongono domande e nella loro

ignoranza temono chi sa di più: la

paura si trasforma in cattiveria, a

tal punto da far chiedere a George

di voler “essere onesto e semplice

invece di sottile e complicato” per

poter sfuggire alle pene che gli altri

gli arrecano.

Adriano VII è un libro che consiglio a chi a voglia di essere

stimolato nelle riflessioni e che

non vuole solo lasciarsi coinvolgere

da una storia, dato che sono diversi

i temi trattati.

Primo su tutti la rivoluzione ideologica della Chiesa e del pensiero

collettivo verso di questa.

In periodo di rivoluzione, ad un cardinale che si lamenta della scarsa

sicurezza nell’uscire per le strade

Adriano VII, che ha già cominciato il

35

processo di trasformazione, semplicemente risponde che “la Chiesa

ha grande bisogno di un martire”, e

che si tratta sempre di inviti e mai

di imposizioni. La Chiesa è troppo

distante dalle persone.

Il nuovo Papa decide inoltre di vendere i beni della Chiesa per rifondarne la spiritualità e l’immagine,

ma allo stesso tempo distogliere le

attenzioni mediatiche da vicissitudini personali precedenti alla sua

nomina.

di un secolo, per questi e altri aspetti risulta estremamente attuale,

con riferimenti che possono aprire

parentesi nel mondo moderno.

Sembra una conferma del la “teoria dei corsi e dei ricorsi storici” di

Giambattista Vico.

Quante analogie con la situazione attuale, con lo IOR, con

l’abdicazione di Benedetto XVI e alla

elezione di Francesco I.

Altro tema che accompagna il libro

è quello del giornalismo commerciale: non mancano velate critiche

al sistema di diffusione delle notizie, che troppo spesso sceglie solo

in base alla pessima morale del

numero di copie vendute.

La veridicità delle notizie non è più

così importante, perché “l’appetito

del pubblico è capriccioso” e “bisogna tentarlo con esche variate”,

“se le trote sono stanche di zanzare,

bisogna provare con le mosche”.

Anche in questo caso quante analogie con la disinformazione odierna,

con l’abilità di modificare la comunicazione di certe notizie, con il

conflitto di interessi per eccellenza,

col problema di un giornalismo

scarsamente indipendente.

Nonostante questo libro abbia più

36

Un libro avvincente, imperniato su

un personaggio che si potrebbe

definire rivoluzionario, intrigante,

parzialmente scorretto per un fine

superiore e in grado di catturare la

nostra simpatia.

Quando arriverete alla fine di

questa storia, Adriano VII e la sua

stravagante personalità vi saranno stati talmente di compagnia

che vi mancheranno.

Simone Sarasso

Il Paese Che Amo

di Massimo Argo

Terzo volume della trilogia di

Simone Sarasso, cominciata

con “Confine di Stato” del 2007,

proseguita con “Settanta” ed infine

compiuta con questo libro. Sarasso in questa trilogia tratta dei

peggiori 40 anni di storia italiana,

dall’omicidio di Wilma Montesi

del 1953 fino al 1994, anche se

la cronologia non è strettamente

aderente.

L’autore sviluppa un proprio universo di personaggi che potrebbero

essere riconosciuti come persone

reali, ma gli sviluppi narrativi di

queste opere non sono rintracciabili nella realtà. Seguendo

l’esempio di Ellroy nella sua trilogia

su Kennedy, Simone costruisce

un universo altamente verosimile

e probabile, ma che non è quello

che conosciamo noi. Certamente,

e purtroppo mi viene da dire, un

personaggio come Andrea Sterling

è esistito in Italia, e si potrebbero paragonare i personaggi della

saga a quelli reali, ma questo non

è l’obiettivo dell’autore. Lo scopo

di Sarasso, e potrei venire clamorosamente smentito, è quello di far

capire attraverso romanzi narrati e

sceneggiati come dei film, i meccanismi nascosti dietro 40 anni di storia

tricolore.

L’autore ha studiato a fondo la

materia, e vuole portare a galla le

congiunture, i piccoli fatti, le storie

personali che stanno dietro a questi

avvenimenti. In tutti i libri ci sono

elementi di noir, di giallo e di storia,

ma soprattutto una grande sapienza nel trattare i caratteri umani,

tratteggiando nel migliore dei modi

possibili le parabole esistenziali

dei protagonisti e facendoci capire

che la storia l’hanno vinta e scritta i

peggiori. In questo terzo ed ultimo

libro della trilogia si può osservare

la crescita di Sarasso in termini di

scrittura, mentre tratteggia le pennellate finali di un grande affresco,

fosco e cattivo.

L’Italia ivi descritta è la nostra

patria, stuprata in più maniere

da tanti bruttimbusti, ma sempre per gli stessi motivi, primi fra

tutti l’anticomunismo, come è ben

testimoniato dall’accendino Zippo

del Mago, oggetto che sarà molto

importante in qeusta vicenda. Ne

Il Paese Che Amo già dal titolo

dovreste aver capito dove vuole

condurvi l’autore, anche perché

l’arco di tempo trattato è molto

prossimo ai giorni nostri, anzi

è ancora la maggiore influenza

di questi nostri miseri tempi. In

quest’occasione capirete come

tutte le cose che avvengono in Italia

non siano affatto un caso, ma c’è

sempre un disegno, una ragione

occulta, poiché questo paese è il

paese della nebbia per eccellenza.

Se pensate che questa nostra Italia

possa anche aver avuto una seppur remota innocenza leggendo

Sarasso vi accorgerete che le cose

37

vanno molto peggio di quanto possiate aver mai creduto. La trilogia è

costruita molto bene, praticamente

sono tre film, l’ultimo dei quali è

sicuramente il più maturo, e dentro

al Il Paese Che Amo potete trovare

una grande rabbia, una delusione

ed un impegno a non scordare chi

ha lasciato sull’asfalto la propria

vita e i propri sogni, Piazza Fontana, Piazza Della Loggia, Bologna,

Ustica...

Sarasso si rivela un grande scrittore storico, come possono dimostrare i suoi romanzi “Invictus.

Costantino Imperatore Guerriero” e

“Colosseum. Arena Di Sangue”.

Qui il romanzo riprende la sua

valenza civile, di scrittura come

responsabilità e memoria, per far sì

che in Italia ci siano meno smemorati, in un paese dove dimenticare è

il primo valore.

Lettura altamente consigliata, la

trilogia crea dipendenza ma sono

tre acquisti di cui non vi pentirete,

preparando però il fegato al nervoso. Consiglio caldamente anche

dell’autore la graphic novel “United

We Stand” che traccia un possibile

tragico futuro per l’Italia.

Sarasso inquieta e fa ricordare, affermandosi come uno dei migliori

scrittori italiani apparsi negli ultimi

anni.

INTERVISTA

Dopo aver recensito Il Paese Che

Amo, opera ultima di Simone

Sarasso, ecco l’intervista che va

ad aggiungersi a un graditissimo

38

regalo che Simone ha fatto ai nostri

lettori : in esclusiva, siamo molto

onorati di poter pubblicare, nella

sezione “articoli” la postfazione del

libro, che è una vera e propria confessione dello scrittore . Solo per i

vostri occhi.

iye: Raccontaci la genesi della

Trilogia.

La Trilogia Sporca dell’Italia nasce

da un’amalgama di urgenza civile

e bisogno di frugare, attraverso

la narrativa, nel ventre molle del

Paese, nei suoi meandri oscuri.

La Trilogia accende la luce nella

polverosa Stanza dei Bottoni, fa

scappare i bacherozzi dal tappeto

della Storia.

iye Quali sono stati i tuoi scrittori

di riferimento per questi libri?

De Cataldo, Carlotto, Evangelisti,

Genna, Wu Ming, Bertante e Lucarelli sul fronte italiano. Winslow,

Duncan e James Ellroy su quello

statunitense.

iye: Hai timore che il senso di

questi libri non venga compreso?

Uno scrittore non è uno storico,

non pretende di raccontare la

verità. Si limita, quando si occupa

di narrazione civile, a tenere in vita

la fiammella della memoria, così

debole nel Paese che amo.

iye:Chi sceglieresti come regista

di eventuali film per questi libri?

Robert Rodriguez. Senza alcun dubbio.

iye: L’Italia che tu descrivi è stata

la peggiore, o stiamo grattando

ora il fondo del barile?

Ho motivo di credere che sotto il

fondo del barile ci sia altra melma.

iye: Dato che siamo una webzine

musicale, devo farti questa

domanda: quali sono i tuoi ascolti preferiti?

Sono visceralmente legato al punk

degli anni Novanta. E alle sue

derivazioni più o meno contemporanee. Ascolto ossessivamente

Less Than Jake, Rancid, Green Day e

Dropkick Murphys.

iye : Tornerai in campo fumettis-

tico dopo l’incredibile “United We

Stand”?

Al momento non c’è nulla in programma a breve termine, ma in

futuro chissà. Io e Daniele Rudoni

lavoriamo da parecchi anni a un

progetto top secret in lingua inglese

che prima o poi, ne sono convinto,

approderà sugli scaffali.

Grazie mille Simone per la tua

disponibilità e per portarci là

dove l’ Italia non può essere

lavata.

POSTAFAZIONE IN

ESCLUSIVA PER IYEZINE

È stata una lunga cavalcata: quasi

dieci anni di lavoro forsennato.

Quando ho iniziato a scrivere la

Trilogia Sporca dell’Italia, non avevo

idea che sarebbe stata una trilogia.

Immaginavo, mettendo in fila le

false piste, i fatti loschi e buchi neri

della Storia, un grande romanzo

sulla prima Repubblica, sull’Italia

peggiore, dal dopoguerra a Tangentopoli. Presto mi sono reso conto

che un romanzo solo non sarebbe

bastato, neppure per descrivere il

marcio d’un paio di decenni.

Così mi sono messo in cammino, ho

pigiato sui tasti, trascorso ore nelle

emeroteche e nelle biblioteche, intervistato testimoni oculari, tessuto

trame, dato vita a personaggi.

Dell’intero trittico, IL PAESE CHE

AMO è stato il libro più difficile da

scrivere. Perché, degli avvenimenti

che narro, ho memoria cruda e viva.

39

È l’Italia in cui sono cresciuto, in cui,

bambino, ho imparato a leggere

e scrivere, far di conto e sognare.

L’Italia che mi ha deluso, l’Italia che

non riesco a smettere di amare.

Quando è venuto il momento di

raccontarla, ancora una volta, mi

sono trovato di fronte a un bivio:

dire la verità era impossibile, ma

trasfigurarla senza criterio sarebbe

stato ingiusto.

Ho fatto delle scelte, ho corso dei

rischi.

Ho fatto quello per cui sono venuto

al mondo e per cui mi pagano: ho

mentito.

Sperando di raccontare almeno un

frammento, una scaglia lucente di

verità.

Come già mi trovai a scrivere,

riguardo a Settanta: quella che

avete appena finito di leggere è una

storia di finzione.

Niente, in questa storia, è reale.

Verosimile, forse, ma reale no. Non

sono reali i personaggi, né le cose

che accadono. Molti avvenimenti

ricordano la storia mondiale degli

anni Ottanta e Novanta. Nessuno di

essi ha la benché minima credibilità

storiografica. Semplicemente perché l’Italia, l’Europa e l’America che

descrivo in questo romanzo non

coincidono del tutto con il mondo

in cui sono diventato grande.

Il Paese Che Amo è, sotto molti

aspetti, un Paese fittizio.

In un certo senso, un non-luogo.

Valerio Evangelisti alcuni anni fa

mise in coda al suo romanzo più

bello, Noi saremo tutto, una nota

40

bibliografica che iniziava così:

Sebbene questo romanzo non abbia pretese storiografiche, il contesto della vicenda è frutto di ricerche

piuttosto accurate.

Le sue parole, come valevano per

Settanta e Confine di Stato, valgono

anche per questo lavoro.

Il Paese Che Amo è, prima di tutto,

fiction.

Non c’è la Storia “pura”, qua dentro:

piuttosto un’inestricabile mescolanza di Storia e finzione.

Nessuno dei miei protagonisti è

reale. Anche se molti di loro assomigliano a personaggi storici,

nessuno di loro è identificabile con

il proprio corrispettivo.

Tanto per essere chiari: Tito

Cobra non è Bettino Craxi, Ljuba

Marekovna non è Ilona Staller

né Moana Pozzi, Carlo Ciaccia

non è Giovanni Falcone né Paolo

Borsellino, l’Omino non è Giulio

Andreotti e Domenico Incatenato, l’avrete capito, non è Antonio

Di Pietro.

La non identificazione è valida

per molti altri protagonisti minori.

Praticamente per tutti i personaggi

del libro.

Esplicitare questa differenza, questa non identità tra Storia e fiction,

tra personaggio storico e character,

non significa semplicemente pararsi il culo da eventuali querele per

diffamazione.

Questo testo non è un disclaimer.

Un’implicita deresponsabilizzazione del mio testo. Questo scritto è

qualcos’altro. Un tentativo concreto

di dar conto del modo in cui lavoro.

Quando ho scelto di far morire il

papa nell’attentato in Piazza San

Pietro, o di mettere John Wayne alla

Casa Bianca, non volevo soltanto

scioccare il lettore con una narrazione ucronica à la Robert Harris. Mi

interessava proporre un punto di

vista altro sulla Storia. In particolare, sulla storia del nostro Paese

martoriato.

Cambiare prospettiva, lasciarsi

sorprendere dall’immaginazione, è

un tentativo di stravolgere il noto

per tentare di leggere in profondità

le questioni che la storiografia e la

giurisprudenza lasciano spalancate.

Non è compito di scrive romanzi

raccontare la verità. Ma è compito

di chi sceglie di prendersi cura della

memoria non lasciarla appassire.

Stimolare, con l’invenzione, la riflessione periodica sul Paese deteriore,

sul suo lato oscuro.

Per fare ciò, per non lasciare che il

passato si sfaldi, occorre studiarlo

a fondo.

Durante la stesura del romanzo,

sono moltissimi i libri che mi hanno

influenzato, ma ve ne sono alcuni,

senza i quali questa storia non

avrebbe lo stesso sapore.

Surf

ers

of

Varazze

®

www.surfvarazze.it

41

RECENSIONI

FOUR TET

“0181”

Text

Four Tet torna a sorpresa, con

un bel regalo: una compilation in

free download di rarità composte

da parte del genio Kieran Hebden

tra 1997 e 2001, gli inizi della sua

carriera, ma il sound è già maturo,

ed è un mix di elettronica cerebrale

e downtempo.

Lo avevamo lasciato non molti

mesi fa con il suo ultimo album

Pink, seguito dagli immancabili EP

di remix e compagnia bella. Così,

a sorpresa, ora il geniaccio Kieran

Hebden in arte Four Tet, se ne

esce a metà Gennaio sul suo sito e

sul suo soundcloud con una bella

novità.

Il ragazzo dal faccione sorridente

e i capelloni ha deciso di regalarci

una bellissima compilation, e noi

ringraziamo!

Posta il set, unicamente chiamato

0181, un’immagine copertina, mette

un link con download gratuito, e

nulla più. Non ci sono informazioni

sulle tracce contenute in esso, né

altro. Sappiamo solo che si tratta di

musica prodotta da Four Tet in un

arco di tempo compreso tra il 1997

e il 2001, ed assemblata nel 2012

per formare 0181.

Una compilation di rarità risalenti

ad un periodo vicino agli inizi della

42

carriera di Four Tet, e anche prima:

nel 1997 Hebden aveva solo 19

anni e il suo esordio con questo

pseudonimo, destinato a recitare

un ruolo fondamentale nella

musica elettronica “intelligente”

negli anni a venire, risale all’anno

successivo, il ‘98, con l’EP

“Thirtysixtwentyfive” a cui seguirà

l’album “Dialogue” nel ‘99. Siamo

dunque proprio agli albori della

sua carriera, e il sound di questa

compilation possiamo definirlo

tranquillamente già maturo e di

stampo marcatamente “Hebdiano”,

perchè sono già riconoscibili le

strutture e le sonorità che hanno

fatto grande la sua musica.

Il Four Tet delle origini non può

che essere già votato all’elettronica

cerebrale e a strutture che saranno

sviluppate appieno nel proseguo

della sua carriera (soprattutto

tra i minuti 8 e 13), ma le rarità di

0181 evidenziano come questo

orientamento si manifesti solo in

maniera marginale, mostrandoci

invece un Hebden che guarda

maggiormente alla musica più

tradizionalmente downtempo,

caratterizzata da ritmi-atmosferebattute più rallentate, delicate,

cadenzate, con spunti jazzistici

(minuto 20) o chitarristici. Nel

complesso siamo già su alti livelli,

non pensiate che si tratti di scarti o

di materiale di poco conto!

Potete trovare il set, che si estende

per 38 minuti e spiccioli, sul suo

Soundcloud o su iTunes, nell’attesa

anche della già annunciata uscita su

vinile che farà felici gli appassionati.

Sarà stata la solita operazione di

marketing monta-hype? A dire

il vero non mi interessa, qui c’è

dell’ottima musica che possiamo

goderci liberamente, quindi enjoy!

Davide Siri

GLI ALTRI

“Fondamenta Strutture Argine”

Taxi Driver/Dreamin Gorilla/

QSQDR/Savona Sotterranea/Rude/

Bus Stop

Per chi negli anni novanta ha

sudato, pogato sotto il palco e

gridato in cameretta ascoltando

Frammenti, By Any Means,

Sottopressione e tanti altri gruppi

italiani di hardcore, avete tra le

mani il lavoro definitivo, un disco

che avreste voluto sentire in

quell’epoca.

Gli Altri sono un giovane gruppo

di Savona, molto talentuoso e

picchiano come fabbri. La loro

musica è un ponte fra punk ed

hardcore, con un gusto fortemente

anni novanta. Eppure questi

ragazzi ci sono nati nei novanta

o giù di lì, non dovrebbero aver

sentito certi dischi. Ed invece

Gli Altri chiamano a cantare nel

loro disco Roberto Ceruti, storico

cantante degli Affranti, che a

Savona hanno portato avanti per

anni l’hardcore, totemici. Questo è

l’hardcore, una musica che sfoga

la rabbia, che rompe muri, e non

ha età, né confini. I testi de Gli

Altri sono surreali, grida silenziose

su astronavi d’asfalto e merda,

poiché l’hardcore racconta la

43

realtà in maniera sfumata, ma può

anche essere un macigno. Ci sono

gruppi come gli Indigesti, come gli

Affanti appunto, che descrivono

il nostro mondo in maniera iper

reale, accumulando sensazioni ed

emozioni in una maniera catartica.

Fondamenta Strutture Argine

è un disco che crea immagini e

fotografie di vita notevoli, ribellioni

biologiche, impotenza e disagio

quotidiano, perché chi sente male

deve gridare. E questo cd gronda

di vita e di grida, di voglia di uscire

dalla gabbia. A Savona ci sono le

gabbie,si chiamano strade, e io

devo rendere omaggio a questa

città, almeno per quanto riguarda

la musica, perché gruppi come

Gli Altri, come i Dsa Commando,

come gli Uguaglianza (non proprio

di Savona), Affranti e Risonanze

hanno creato non una scena ma

un’urgenza di comunicare, di dire

la propria. Questo è un disco

fantastico, commovente per come

riesce a forgiare un passaggio tra

epoche diverse, ma stessa rabbia.

Lo senti dall’inizio alla fine, e ci vedi

tante facce, tante situazioni, tante

lotte. Perché se dei ragazzi fanno

dischi come questo, lo mettono

in free download, e soprattutto

portano avanti una logica DIY e

libertà di pensiero, allora l’hardcore

non morirà mai. Al di là delle pose

e della violenza di certe scene. Gli

Altri sono una scelta, che fa chi non

vuole rimanere passivo, chi vuol

piangere ma anche ridere di fronte

ad una pozzanghera nell’ennesima

giornata di merda e asfalto. Perché

a noi il culo ci rode ancora.

44

Massimo Argo

TOKYO SEX DESTRUCTION

“Sagittarius”

Bcore Disc

Dopo tre anni in tour, e dopo

diversi cambi di formazione

tornano i fantastici Tokyo Sex

Destruction, sublimi fautori del

Soul Rock. Sagittarius è il disco

della loro conferma per chi era

ancora scettico.

È un’opera che non ti fa mai

stare fermo e penso che sia il

loro miglior disco di gran lunga.

La loro consueta energia qui si

sublima, arrivando ad apici mai

raggiunti. Sagittarius è la perfetta

combinazione tra il soul di Detroit

e il latin soul di New York sponda

Fania. In tutti gli 11 pezzi i Tokyo

sprigionano energia e passione

sporca, insomma vera soul music.

Chi li ha visti dal vivo sa che sono

una macchina da festa, e qui sotto

la guida di Fernando Pardo tirano

fuori il meglio. Un disco fresco,

potente ed additivo. Davvero

additivo. Alla sesta prova su lunga

distanza, i Tokyo Sex Destruction

si confermano nell’olimpo dei

gruppi che fanno muovere il culo a

signorine e signorini. Mani in alto e

via con la festa, il red soul continua

!!!

Massimo Argo

ERIC FUENTES

“Copper And Gold”

“Dasvidanija”

Bcore Disc

DreaminGorilla Rec

Pianoforte e voce. E a volte una

chitarra. Attitudine hardcore e

voglia di dimostrare che anche in

tempi più o meno moderni si può

fare un disco come ai tempi dei

crooners.

Scrivere una recensione è già più

difficile di quel che possa sembrare,

tutto si complica poi se nel mirino

finisce un gruppo con cui condividi

la stessa città d’origine. Voci, note e

rumori diventano volti, caratteri e

sagome che hai visto calpestare le

tue stesse strade per anni. Separare

il livello di giudizio dell’ascoltatore

nativo dall’ottica in scala nazionale

non è semplice, soprattutto se si

parla di un gruppo, come iVenus,

con cui è difficile condividere spazio

vitale senza creare un rapporto

emotivo di qualsiasi sorta.

Tutto ciò ce lo propone Eric

Fuentes, ex dei The Unfinished