Jeremy Campbell

La grande bugia

Garzanti, Milano 2002

Assumendo il punto di vista operativo, il vero è il risultato di un’eguaglianza in un confronto

fra un’asserzione e la sua ripetizione – questione di operazioni mentali e non certo

questione di un confronto impossibile di principio fra qualcosa di detto e qualcosa di per sé

stante. E’ mia convinzione, peraltro, che, assumendo questo punto di vista, al mondo ci

sarebbe minor sofferenza

E non ci sarebbe neppure il libro di Campbell, effetto e a sua volta causa di sofferenza.

Per mostrare “la necessità e l’utilità della menzogna in natura, nella storia, nella politica, in

amore e nelle arti” – come recita il sottotitolo dell’edizione italiana -, infatti, Campbell

architetta una prolissa storia della filosofia, ovvero di coloro che, vittime della teoria della

conoscenza, straparlano di vero e di falso da qualche migliaio di anni, non potendo cavare

ragni dal buco, ma, in compenso, godendo del potere che lo straparlare conferisce loro.

Chi detiene i criteri per determinare cosa sia vero e cosa sia falso – o, guardando al

versante dell’asserito, cosa sia reale e cosa non lo sia – si guadagna stato sociale e

benefici annessi se riesce a stare dalla parte giusta del tavolo, gloria postuma se,

malauguratamente, dalla parte giusta del tavolo siedono i fautori della teoria avversa.

Dopo qualche sano esempio di inganno di ordine biologico-etologico (spinarelli travestiti,

lucciole brigantesche, acchiappamosche screziati fedifraghi, insetti mimetici, pesci pulitori

che si rivelano macellai e cani bugiardi e spergiuri), Campbell parte dunque per un

noiosissimo viaggio, da Omero a Rorty, in cui – forse per non essere da meno -, oltre al

già ben noto, ci mette del suo. Un suo che sta ancora meno in piedi del loro.

Qualche esempio. Darwin ci avrebbe estraniato “dalla natura tramite la sua ostinata

convinzione che la natura non sia stata creata per soddisfare i nostri bisogni”. Gli avrebbe

sostituito la “cultura” che, ahinoi, non avrebbe “alcun rapporto fisso con ‘la Verità’ o con il

fisicamente reale” (pag. 333). “I nuovi e specializzati linguaggi della fisica e della biologia”

si riferirebbero “solo a sé stessi”, spiegando essi “la natura in codici che sono altamente

innaturali e artificiali” (pagg. 326-327). A ciò sarebbe giunto grazie a Ferdinand de

Saussure “che rese possibile la linguistica moderna” scoprendo mirabilia. Del tipo: che

“una parola non ha alcun collegamento intrinseco con la cosa che denota” e che “è

un’impresa disperata cercare di separare” il significante e il significato (pagg. 283-285),

nonostante il credito assegnato a Derrida, per il quale “la fiducia nella corrispondenza delle

parole con la realtà andò perduta non appena si recise il legame tra il linguaggio e il

Logos” e per il quale “l’essenza della decostruzione è il distacco del ‘segno’, inteso sia

come parola sia come suono, dal ‘significato’” (pag. 79). Appassionato di antidoti al vinavil

della vita intellettuale, Campbell approfitta della metafora a piene mani e, già che c’è, trova

che anche “i sofisti resero autonoma la cultura staccandola dalla natura”, facendo “la

stessa cosa con il linguaggio” (pag. 65). Inutile dire che in tutto il libro non compare alcuna

definizione di linguaggio o di significato, né, tantomeno, un minimo barlume di

consapevolezza in ordine alla metaforicità dei tanti “distacchi” che caratterizzerebbero la

storia del pensiero. Vano altrettanto sarebbe, poi, chiedere chi “recise” quel “legame” del

misterioso “linguaggio” con l’ancor più misterioso “Logos”.

Autore, dunque, questo Campbell, che si raccomanda caldamente a quei pigri e/o ottimisti

che affermano incoscienziosamente l’ormai raggiunta consapevolezza planetaria in ordine

alla filosofia ed alla sua contraddittorietà, insinuando, magari, che la lotta per l’assunzione

di un punto di vista operativo, in quanto già vinta, sia perlomeno di cattivo gusto, ci mette

del suo, come si diceva, per peggiorare quanto di peggio hanno prodotto i filosofi che si

sono meritati la sua attenzione. E ci mette del suo sotto tutti i tappeti utilizzati a

nascondere più pattume possibile – mondo dell’arte incluso, da cui, non lesinando, trarrò

l’ultimo esempio.

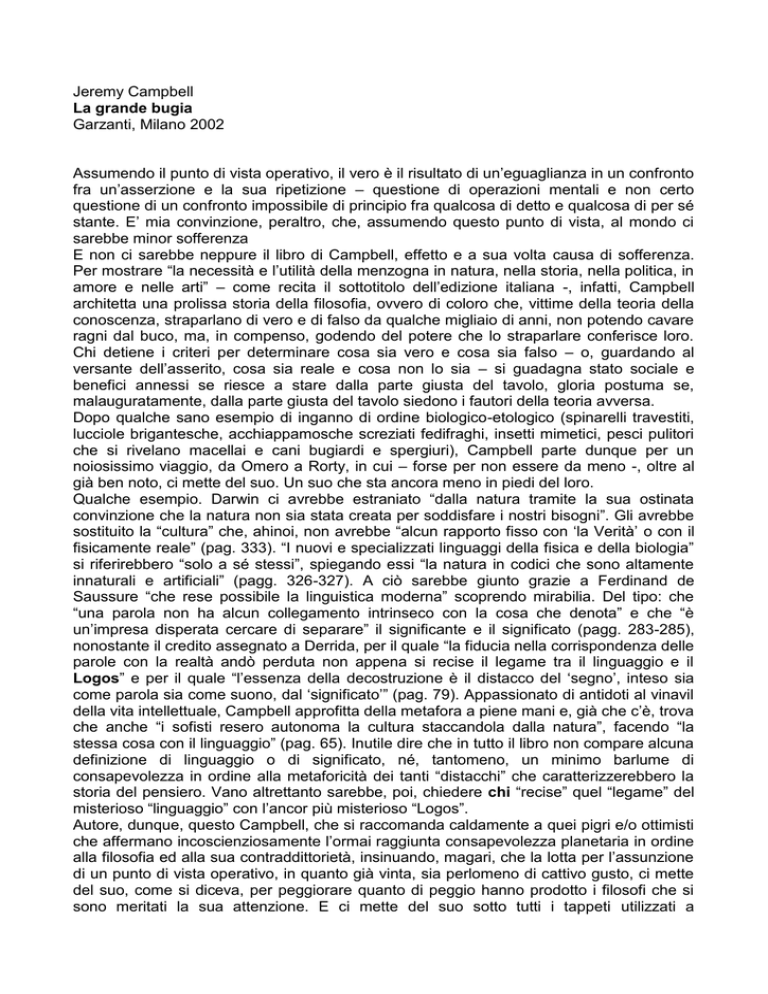

Parla di pittori e dice che, per Cézanne, “la distorsione della prospettiva unica per lui non

fu un ennesimo tipo di illusione ottica, ma una ‘necessaria fedeltà alla natura’”. Fa finta di

non accorgersi della problematicità dell’asserzione e tira diritto al caso cruciale: la Natura

morta con cesto del 1888, che qui riproduco alla meno peggio.

In proposito sono state dette cose del tipo: ecco il tipico modo di dipingere di Cézanne che

assume “punti di vista diversi e angolazioni arbitrarie”. Oppure che Cézanne proporrebbe

“diversi piani prospettici per evidenziare la struttura volumetrica degli oggetti” –

“sovrapposizione” il cui senso resta, peraltro, tutto da intendere e che starebbe alla “base”

della pittura cubista. Lasciando perdere la questione della “diversità” e della “arbitrarietà”

rispetto a che, passo subito alla “soluzione” sherlockholmesiana di Campbell: nel quadro

“le due estremità di un tavolo di cucina coperto di frutta”, secondo lui, “sono raffigurate

come se fossero viste da due osservatori diversi, di cui uno più alto dell’altro” (pag. 286).

Non contento ancora, cita un critico che “dichiarò di individuare non due ma tre prospettive

diverse in questo quadro” (in T. Vargish e D. E. Mook, Inside Modernism, Yale University

Press, New Haven-London 1999, pag. 32). Con le metafore la storia è sempre la stessa:

gli si dà un dito e ti prendono il braccio.

Felice Accame

P.s.: Da Gilles Plazy, Cézanne (Fabbri editori, Milano 1991, pagg. 104-105) traggo anche

la seguente dichiarazione di Cézanne medesimo secondo il quale occorre “trattare la

natura secondo il cilindro, la sfera, il cono, il tutto messo in prospettiva: ossia ciascun lato

di un oggetto o di un piano deve dirigersi verso un punto centrale. Le linee parallele

all’orizzonte suggeriscono la dimensione piana, ossia una sezione della natura…Le linee

perpendicolari all’orizzonte suggeriscono la profondità. La natura,per noi uomini, è

piuttosto in profondità che in superficie, donde la necessità di introdurre nelle nostre

vibrazioni luminose, rappresentate dai rossi e dai gialli, una quantità sufficiente di toni

azzurrini, per fare sentire l’atmosfera”. Ivi, si può constatare nell’ordine: a) il fastidioso

senso di normatività che lo anima, b) l’aleatorietà di queste norme, c) la relatività delle

leggi di “natura” che dovrebbero supportare le norme, d) l’ingenuità dell’implicita teoria del

colore nonché, infine, e) la totale assenza del duo-percettivo Franchi e Ingrassia (il corto e

il lungo) nei dintorni del quadro.