PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL

TRIBUNALE DI LECCE

PROCEDIMENTO PENALE Nr. R.G.N.R. 594-09.

CROLLO PARZIALE DI EDIFICI

NEL COMUNE DI CASTRO.

Incarico di Consulenza Tecnica

art. 359 cpp, 116, 117 D.Lgv. 271/89

CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO

PER IL P.M. DOTT. GIUSEPPE CAPOCCIA

Lecce, 28/01/2013

file 130128–1

MODELLI LPM

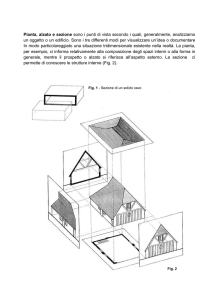

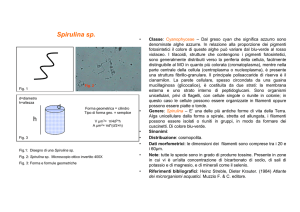

1.1.6

Caratteristiche prestazionali

2

RICOSTRUZIONE DELL’EVENTO.

SINTOMI PREMONITORI E CINEMATICA DEL CROLLO

Nella originaria condizione di equilibrio (rappresentata con lo

schema A-0 nel par. 6) i carichi all’epoca agenti gravanti sui

locali/grotta (Fersini; Pasticceria; Sport Pesca Mare) (rappresentati

esclusivamente dal peso proprio del banco di calcarenite che ne

costituiva la copertura) disponevano di numerosi percorsi per

raggiungere il terreno di fondazione. Nel par. 6 della presente

relazione, al quale si rimanda, si sono indicati quelli principali, in una

sommaria ma significativa schematizzazione del complesso scenario

del reale comportamento della struttura:

A -1,2 : comportamento trasversale a volta a botte, ad archi multipli;

B – 1 : comportamento longitudinale ad arco rampante;

B - 2: comportamento longitudinale, ad arco;

B – 3: comportamento longitudinale a volta trave;

B – 4: comportamento , longitudinale ad aggetto/sbalzo;

C: comportamento finale longitudinale/trasversale (diagonale) ad

arco/aggetto.

Fig. 1.1.6-1 – Comportamento A-0. La figura rappresenta schematicamente in pianta, con riferimento, a solo

titolo di esempio, alla struttura della Pasticceria, la condizione iniziale nella quale erano attivati sia il

comportamento longitudinale (nel piano verticale ortogonale alla facciata degli edifici), sia il comportamento

trasversale (nel piano perpendicolare al precedente, e pertanto parallelo alla facciata degli edifici). Naturalmente

la realtà era più complessa. Il comportamento risultante potrebbe definirsi “a grotta”: una sorta sistema a volta

“misto”, risultante dalla sovrapposizione dei singoli modelli proposti qui di seguito separatamente proprio al

fine di mettere in luce distintamente quei “percorsi dei carichi” che i differenti interventi dell’uomo[1]

hanno danneggiato, o addirittura eliminato.

Fig. 1.1.6-2 – Comportamento A-1 . E’ il comportamento trasversale rappresentato da un sistema multiplo di

volte a botte con generatrice ad arco più o meno ribassato. Per un riscontro della conformazione ad arco si

vedano anche le figg. 1.1.7-b1) e 1.1.7.5-a2)-29.

Le spinte orizzontali fra volte contigue (lungo le generatrici “interne”: 2 e 3 in figura) risultano fra loro contrapposte

e tendono a farsi equilibrio. Al contrario le spinte orizzontali di estremità (H1 ed H4) dovevano trovare equilibrio la

prima nello sperone di calcarenite di estremità (fig. 1.1.6-7) e la seconda nel corpo dell’edificio contiguo (Speran

Bar). La capacità di equilibrare tale spinta da parte di questo edificio era stata tuttavia compromessa

dall’intervento di demolizione della muratura di confine fra Speran Bar e Fersini: si veda il par. 1.1.7.5-b1).

Fig. 1.1.6-2bis – Comportamento A-2. La figura ripropone il

comportamento della figura precedente tracciato sulla facciata

esterna dell’edificio.

La utilizzazione di locali scavati in grotta entro le pareti che delimitano le ‘lame’

che discendono verso la costa adriatica non è certo un fenomeno raro in Puglia.

Fig. 1.1.7.6-c)-24. Nelle figg. 1.1.7.6-c) 25, 26 e 27 è rappresentata la attuale

situazione.

Fig. 1.1.7.6-c)-24. Nelle figg. 1.1.7.6-c) 25, 26 e 27 è rappresentata la attuale situazione.

Fig. 1.1.6-3 – Comportamento B-1. Molto schematicamente la figura rappresenta un modello di comportamento

ad arco rampante (semiarco), che presuppone la integrità della sezione di vincolo alla parete di calcarenite di

fondo dei locali. Si noti che questo modello non è applicabile al caso del locale Pasticceria: si veda la fig. 1.1.6-7,

che mostra una superficie piana verticale, che fa pensare ad una soluzione di continuità fra masso di copertura

del locale e parete di fondo. Un modello possibile del locale Psticceria è rappresentato nella successiva fig. 1.1.64.

Questo modello di comportamento presuppone una azione spingente sulla facciata (H’), che potrebbe essere

all’origine della espulsione dei portali in c.a., i cui elementi sono stati rinvenuti durale la rimozione delle macerie

(1.1.7.5b e 1.1.1.1). La aliquota H’’ di tale spinta orizzontale ortogonale alla facciata potrebbe essere stata

inizialmente trasferita alla parete di fondo di calcarenite dal masso di copertura, che tuttavia sarebbe stato di

conseguenza sollecitato a trazione. L’eventuale interruzione di tale percorso di trazione potrebbe a sua volta

essere stata all’origine della suddetta espulsione dei portali.

Fig. 1.1.6-4 – Comportamento B-2. La figura mostra una ipotesi di comportamento

longitudinale ad arco ‘completo’ nelle condizioni estreme in cui il contatto del banco di

calcarenite di copertura con la parete di calcarenite di fondo si è perso in tutta la parte

superiore ed è limitato alla sola estremità inferiore. Potrebbe essere un modello

rappresentativo della condizione della copertura del locale Pasticceria. Si noti che il

modello propone il caso in cui il percorso ad arco prosegue senza deviazioni all’interno

del masso verticale di fondo. In questa situazione estrema (che non richiede la presenza

di un tirante inferiore nel banco di copertura), tuttavia, la spinta orizzontale H nel punto B

preme con la massima intensità sulla parete verticale esterna di facciata.

Fig. 1.1.6-5 – Comportamento B-3. Il modello di figura propone un

comportamento spaziale complesso, longitudinale/trasversale. Si notino gli

archi principali ‘disegnati’ sulla superficie cilindrica e gli archi secondari (lungo

le curve direttrici) che portano i carichi sugli archi principali. Il modello si presta

a fornire una interpretazione del comportamento di insieme di ciascun locale

nella configurazione conseguente all’allargamento dei portali sulla facciata. Il

modello schematizza tale configurazione assumendo al limite una

‘concentrazione’ dei flussi verticali nei quattro piedritti verticali.

Fig. 1.1.6-6 – Comportamento B-4. Si

veda la figura successiva. I modelli qui

proposti rappresentano un

comportamento “a sbalzo” caratteristico

di un masso di spessore notevole rispetto

alla luce (arco a sbalzo), e/o di un masso

a strati con giunti orizzontali tipici di una

muratura ad aggetto. Si noti che in

entrambi i modelli è indispensabile una

adeguata resistenza a trazione lungo

itinerari orizzontali. La caduta di blocchi

che, distaccandosi, sagomano il tipico

profilo a gradini, è conseguenza del vano

tentativo degli strati sottostanti di

‘appendersi’ al percorso dell’arco per

raggiungere il vincolo (il banco di roccia

ancora integro).

Fig. 1.1.6-7 e 8 – Comportamento

C . Si noti lo sperone di calcarenite

a sinistra della foto di fig. 7: è

l’unico emerso dopo la rimozione

delle macerie. Insieme alla parete di

fondo del banco di calcarenite ha

rappresentato

presumibilmente

l’estrema risorsa di resistenza del

complesso, non solo resistendo alle

spinte orizzontali (H1 nella fig.

1.1.6-2), ma anche attivando il

modello di comportamento “finale”,

longitudinale/trasversale

di

fig.

1.1.6-8 (modello “C”). Lungo questo

piano obliquo sembra essersi

sviluppato un comportamento ad

arco/aggetto a sbalzo.

1.Cinematica del crollo.

Fig. 2-1 – Il blocco che precipitando ha impresso una

spinta al telaio a confine fra Fersini e Speran Bar ed

ha fatto crollare la volta di copertura in muratura di

quest’ultimo.

Fig. 2-2 – Il blocco che precipitando ha impresso

una spinta al telaio a confine fra Fersini e Speran

Bar ed ha fatto crollare la volta di copertura in

muratura di quest’ultimo