La “Guerra fredda” e la politica

internazionale (1945-1991)1

di Ennio Savi*

Le conferenze interalleate

Il 2009 è stato un anno ricco di

anniversari. Uno di questi è stato

il 70° dallo scoppio della seconda

guerra mondiale, certamente il più

importante di tutti: quella guerra

infatti è stata l’evento culminante

del XX secolo. In sette interminabili

anni tra il 1939 e il 1945, il mondo

cambiò radicalmente (2).

Alla fine del 1941, con l’entrata

in guerra degli Stati Uniti in seguito

dell’attacco giapponese a Pearl Harbor, il problema per gli Alleati non fu

più se avessero vinto la guerra contro

le potenze dell’Asse, ma quando e

a che costo. Allo scopo di organizzare lo sforzo bellico e la strategia

generale della guerra, gli Alleati organizzarono, tra il 1941 e il 1945, una

lunga serie di grandi conferenze a

livello diplomatico e militare. Dopo

le grandi battaglie di contenimento

e le prime grandi controffensive del

1942-1943, a partire dalla conferenza

di Teheran le discussioni tra gli Alleati si spostarono progressivamente

sempre di più dalla condotta delle

operazioni belliche alla definizione

dell’ordine politico internazionale

dopo la vittoria che si stava profilando sempre più vicina.

Ancora a guerra in corso però

emerse chiaro il contrasto di vedute

e di interessi tra le due principali

potenze vincitrici, e cioè gli Stati

Uniti e l’Unione Sovietica.

Il presidente americano Franklin

*Ennio Savi, laureato in Storia

contemporanea all’Università Ca’

Foscari di Venezia.

D. Roosevelt, partendo dall’inter­

nazionalismo del suo predecessore

Woodrow Wilson nel primo dopoguerra (libertà dei mercati e sicurezza collettiva, ma nell’ottica, nuova, di

una politica di contenimento degli

attori che rimangono fuori da questo

ordine), aveva elaborato un ambizioso piano che avrebbe dovuto rivoluzionare totalmente i rapporti tra le

nazioni. Esso era basato su tre punti:

1) un’organizzazione mondiale delle

Nazioni Unite che sostituisse la vecchia Società delle Nazioni; 2) un’organizzazione economico-monetaria

mondiale sotto la guida degli Stati

Uniti; 3) un mondo smilitarizzato

dove l’ordine internazionale fosse

garantito dall’alleanza di quattro

potenze militari: USA, URSS, Gran

Bretagna e Cina («the four policemen», «i quattro poliziotti»). Quella

di Roosevelt era una visione che,

al di là degli idealismi, rispondeva

perfettamente agli interessi di una

potenza in enorme crescita che aveva bisogno di espandere la propria

economia all’estero cercando nuovi

mercati.

Gli Stati Uniti erano infatti emersi

dalla guerra, al contrario di tutti gli

altri paesi, enormemente rafforzati.

Non avevano problemi di ricostruzione, dato che furono l’unico

grande paese belligerante a non

avere sul proprio territorio le rovine

della guerra. Grazie alle forniture

belliche, la loro economia era in

straordinaria espansione e le loro

risorse industriali e tecnologiche non

avevano paragone con nessun altro

paese. Con la massiccia immigrazione di scienziati di origine ebraica

dall’Europa a seguito delle leggi razziali naziste e fasciste, le università

e i laboratori americani si trovarono

in pochissimo tempo all’avanguardia

nella ricerca scientifica. E la supremazia tecnologica degli Stati Uniti

era diventata supremazia militare

grazie al monopolio della bomba

atomica. Non è esagerato dire che sia

stata quella americana l’unica vera

«superpotenza» emersa dalla guerra.

Ma la dirigenza statunitense,

ricordando ancora la drammatica

esperienza della «grande depressione», aveva un grande timore: che la

nuova forza del paese fosse messa

in ginocchio da una devastante crisi

di sovrapproduzione. Non bastava

riconvertire l’industria alla produzione di pace: occorreva anche

aprire ad essa nuovi mercati. Per

ottenere questo bisognava superare

in modo radicale il protezionismo

degli anni ‘30, il quale, creando nei

vari paesi delle economie chiuse in

competizione tra loro (basti pensare

alla famosa «autarchia» fascista),

aveva contribuito non poco allo

scoppio della guerra, e sostituirgli

un sistema liberista, con le barriere

doganali ridotte al minimo e la libera

circolazione dei capitali privati. Era

ancora vivo in tutti il ricordo del caos

monetario del periodo tra le due

guerre e della grande depressione,

durante la quale i controlli sul tasso

di cambio e le barriere commerciali avevano minato il sistema di

pagamenti internazionali su cui era

basato il commercio mondiale. I governi infatti avevano usato politiche

di svalutazione per far crescere le

esportazioni giocando sulla compe7

titività del cambio, con lo scopo di

ridurre il deficit della bilancia dei

pagamenti, causando però come effetti colla­terali la caduta a picco delle

entrate nazionali, la riduzione della

domanda, un aumento esponenziale

della disoccupazione e un’ondata di

protezionismo durante la quale gli

scambi si ridussero a ristretti gruppi

di nazioni che si riferivano alla stessa

valuta, ad esempio il blocco della

sterlina inglese del Commonwealth).

Questa strategia, tesa ad aumentare

i redditi dei singoli paesi nel breve

periodo, aveva provocato disastri nel

medio e lungo periodo.

A tale scopo occorreva creare

nuove strutture internazionali, sotto

la guida degli Stati Uniti, che potessero regolare un regime globale

di libero scambio. Queste strutture

furono create con la conferenza di

Bretton Woods del luglio 1944 (3).

Questa conferenza monetaria

e finanziaria delle Nazioni Unite

aveva come scopo la ricostruzione

del sistema monetario e finanziario

dopo la guerra e riunì delegati di

44 nazioni alleate a Bretton Woods

(New Hampshire). Dopo un acceso

dibattito, durato tre settimane, i delegati firmarono una serie di accordi

tesi principalmente a due obiettivi: il

primo era l’obbligo per ogni paese di

adottare una politica monetaria tesa

a stabilizzare il tasso di cambio ad un

valore fisso rispetto al dollaro, che

veniva così eletto a valuta principale,

consentendo solo delle lievi oscillazioni delle altre valute; il secondo la

costituzione di un Fondo Monetario

Internazionale allo scopo di riequilibrare le dispartià causate dai pagamenti internazionali e di una Banca

internazionale per la ricostruzione

e lo sviluppo (detta anche «Banca

mondiale»). Le istituzioni divennero

operative nel 1946. L’anno dopo fu

firmato il GATT (General Agreement

on Tariffs and Trade, Accordo Generale sulle Tariffe ed il Commercio),

lo strumento principale per gestire

il libero scambio internazionale ed

evitare le guerre doganali.

In pratica il sistema progettato

a Bretton Woods era un «gold ex­

change standard», basato su rapporti

di cambio fissi tra le valute, tutte

8

agganciate al dollaro, il quale a sua

volta era agganciato all’oro. Gli interessi degli Stati Uniti diventavano

così gli interessi di tutto l’occidente

capitalista. Il sistema di Bretton

Woods però non prevedeva un controllo internazionale sulla quantità

di dollari emessi, permettendo così

agli USA l’emissione incontrollata

di moneta, fatto contestato più volte

da Francia e Germania in quanto

gli USA in questo modo potevano

esportare la loro inflazione.

La conferenza di Dumbarton

Oaks, un ciclo di colloqui informali

fra Stati Uniti, Gran Bretagna, Cina

e Unione Sovietica, si apr il 21 agosto

1944 e si chiuse il 7 ottobre dello

stesso anno, pose le basi del progetto

per l’Organizzazione delle Nazioni

Unite, che sarebbe stata istituita

con la conferenza di San Francisco

dell’aprile 1945. La proposta iniziale,

elaborata dal Dipartimento di Stato

americano, suscit comunque gi in

questa sede sostanziali divergenze

proprio nelle questioni pi importanti, come la composizione del

Consiglio di Sicurezza, il diritto di

veto e le forze armate da mettere

a disposizione del Consiglio. Non

si trov altra soluzione che quella di

rimandare la discussione ad ulteriori

colloqui. L’Urss in particolare manifestava grandi perplessit sull’idea di

un Consiglio di Sicurezza che potesse far rispettare le proprie decisioni

con la forza.

L’istituzione ufficiale dell’ONU

si ebbe con la conferenza di San

Francisco dell’aprile-giugno 1945; la

firma della Carta delle Nazioni Unite

data invece 24 ottobre 1945.

L’Unione Sovietica aveva invece

prospettive meno mondiali e meno

nobili, ma per quanto la riguardava

molto più concrete.

Subito dopo la guerra, la principale preoccupazione di Stalin e del

partito comunista sovietico non poteva che essere la ricostruzione. Le

distruzioni della guerra erano state

enormi, sia dal punto di vista demo­

grafico (l’URSS soffrì qualcosa come

20 milioni di morti, la percentuale di

gran lunga maggiore fra tutti i paesi

belligeranti), che dal punto di vista

economico. L’economia delle regioni

occidentali dell’Unione Sovietica,

quelle più ricche e produttive, era

stata sconvolta: l’agricoltura, specie

in Ucraina, era in un incredibile

stato di devastazione, e l’industria

era stata spostata in Siberia e totalmente convertita allo sforzo bellico.

I sovietici, inoltre, diffidavano della

superiore potenza americana e

ritenevano necessario sviluppare

un sistema socialista chiuso e il piu

possibile autosufficiente, in netto

contrasto col mondo di mercati

aperti, interconnessi e organizzati

attorno al dollaro propugnato dal

governo statunitense.

La strategia di Stalin per il dopoguerra era dunque sintetizzabile in

alcuni - pochi ma ben chiari - punti:

1) riportare l’Unione Sovietica entro

i confini della Russia zarista; 2) assicurare all’etnia russa la supremazia

all’interno dell’Unione Sovietica

rispetto alle altre nazionalità (anche

con metodi brutali, come le depor­

tazioni di massa); 3) creare attorno

all’Unione Sovietica un anello di

stati subordinati che ne agevolasse la

difesa contro un eventuale nuovo aggressore (era la cosiddetta «dottrina

dell’accerchiamento capitalistico»).

L’enfatizzazione d’altra parte di una

presunta minaccia esterna permetteva a Stalin di giustificare di fronte

al popolo russo e ai comunisti esteri

la continuazione della repressione

del tenore di vita e della libertà individuale tipiche della sua gestione

del potere.

Il governo britannico di Winston

Churchill si trovò spiazzato dal grande progetto rooseveltiano, al quale

aderì più per costrizione che per convinzione. Anzi, le idee di Roosevelt

andavano direttamente contro gli

interessi nazionali inglesi: la loro realizzazione avrebbe infatti sostituito

il dollaro alla sterlina come moneta

di riferimento dei mercati finanziari,

ed avrebbe aperto alla concorrenza

americana tutti i mercati tradizionali

per le merci inglesi, come i paesi del

Commonwealth o il Sud­america. Ma

la Gran Bretagna, unico paese ad

aver combattuto senza interruzione

per tutta la durata della guerra, in

Europa, in Africa e nel Pacifico, era

nel 1945 finanzia­riamente dissan-

guata, e perciò del tutto dipendente

dagli aiuti americani. Andare contro

la politica americana, rischiando

ritorsioni finanziarie, era una cosa

che la Gran Breta­gna non poteva

permettersi.

Ma in particolare, Churchill era

preoccupatissimo di quella che per

lui era una pericolosa tendenza

da parte di Roosevelt a venire incontro alle richieste di Stalin pur

di averne l’appoggio per la sua

riorganiz­z azione postbellica del

mondo. In più il primo ministro

inglese era spaventato dall’avanzata

dell’Armata Rossa nei Balcani, alla

quale rispose dapprima cercando

di convincere il grande alleato d’oltreoceano a cacciare i tedeschi dai

Balcani creando così nella regione

una presenza anglo-americana, e in

seguito, di fronte al rifiuto americano

di distogliere lo sforzo bellico dalla

sua direttrice principale (cioè quella

che prevedeva di sbarcare in Francia

per combattere poi i tedeschi sul

Reno), cercando un accordo direttamente con Stalin. Ne venne fuori

il patto Churchill-Stalin di Mosca

dell’ottobre 1944, o «accordo delle

percentuali»: grosso modo, Romania

e Bulgaria sarebbero andate alla

Russia; la Grecia agli occidentali;

Polonia, Ungheria, Cecoslovacchia

e Jugoslavia invece avrebbero visto

una compartecipazione “fifty-fifty”.

Questo accordo, fatto senza tener

in alcun conto l’autodeterminazione

dei popoli interessati, ebbe in seguito

grande importanza perché contribuì

a creare, quando sorsero regimi

comunisti in tutti i territori occupati

dall’Armata Rossa, la convinzione

da parte degli occidentali che Stalin

non fosse stato ai patti.

La prima grande conferenza interalleata che influenzò con le sue

decisioni l’assetto internazionale

del dopoguerra fu quella di Teheran

(28 novembre - 1 dicembre 1943). In

genere viene considerata di seconda

importanza rispetto a quelle successive di Jalta e di Potsdam, ma in

effetti la sua importanza fu cruciale.

A Teheran infatti furono prese tutte

le decisioni fondamentali sul nuovo

assetto territoriale dell’Europa: il

nuovo confine polacco sulla linea

I tre protagonisti della Conferenza di Yalta. Da sinistra: Winston Churchill,

Franklin Delano Roosevelt e Josif Stalin.

Oder-Neisse; l’annessione all’URSS

dei paesi baltici; la conferma del confine russo-polacco così come definito

dal patto nazi-sovietico del 1939; il

riconoscimento dell’influenza sovietica nei Balcani; la divisione della

Germania in zone di occupazione.

La conferenza di Jalta (4 - 11 febbraio 1945) fu in pratica un vertice

tra Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill e Stalin. Non venne

invitato il leader francese Charles de

Gaulle, che per il resto della sua vita

ricordò sempre con rancore quello

che considerava un affronto alla sua

persona e all’onore della Francia.

Roosevelt riuscì a far progredire

il suo grande progetto di organizzazione mondiale: nell’aprile 1945

si sarebbe tenuta a San Francisco

la conferenza che avrebbe visto la

nascita dell’Organizzazione delle

Nazioni Unite. A Jalta fu anche raggiunto un primo accordo di massima

sulla composizione del Consiglio di

Sicurezza dell’ONU. Stalin espresse

la sua richiesta di avere «paesi amici»

alle frontiere dell’URSS. L’ambiguo

significato del termine «paesi amici»

fu ciò che conteneva in nuce la situazione venutasi a creare negli anni

immediatamente seguenti (4). Per

Stalin infatti questo significava paesi

comunisti, politicamente, economicamente e militar­mente soggetti a

Mosca (anche se si guardò bene dal

dirlo); per gli occidentali invece il

termine non significava necessariamente la rinuncia per questi paesi

al pluralismo politico e all’economia

di mercato, ma in sostanza solo la

smilitarizzazione dei loro confini con

l’URSS. I timori occidentali sulla

sorte degli stati occupati dall’Armata Rossa furono sopiti da Stalin

con una vaga promessa di elezioni

democratiche, e con l’insediamento

di governi di coalizione in Polonia

e in Jugoslavia. Chur­chill denunciò

l’instaurazione di regimi comunisti

in Romania e Bulgaria; Stalin negò,

e lo statista inglese non poté fare

altro che prendere atto del fatto

compiuto. L’appello all’au­to­de­ter­­

mina­zione dei popoli liberati dal

nazismo per Stalin era solo pura

propaganda, un contentino per

placare la coscienza dei due alleati

occidentali. Questi invece ritenevano

di aver vincolato Stalin a rispettare

l’autodeter­minazione politica dei

popoli dell’Est europeo.

Per quanto riguardava la Germania e l’Austria, fu confermata la de9

cisione di azzerarle completamente

come entità statuali e di smembrarle

in quattro zone di occupazione,

ognuna gestita dalle quattro potenze

vincitrici (USA, URSS, Regno Unito e Francia).

Al di là del suo progetto di ordine

mondiale, Roosevelt aveva comunque un motivo ben concreto per

essere accomodante con Stalin. Nel

febbraio 1945 il Giappone non aveva

ancora alcuna intenzione di deporre

le armi. Gli americani sarebbero

stati impegnati nei mesi seguenti

nelle due cruente battaglie di Iwo

Jima ed Okinawa, dove avrebbero

sperimentato direttamente il fanatismo giapponese nel difendere il

patrio suolo. La guerra nel Pacifico

sembrava ancora lontana dal concludersi. Gli angloamericani sarebbero

sbarcati direttamente in Giappone,

ma avevano bisogno che i sovietici,

che fino allora erano rimasti neutrali,

entrassero in guerra. Pur di assicurarsi che i russi avrebbero attaccato

i giapponesi in Manciuria, gli angloamericani concessero loro i territori

perduti dallo zar nella guerra del

1905 (5).

Alcuni storici parlano di un «mito

di Jalta», sostenendo che il ruolo

della conferenza nella spartizione

dell’Europa in sfere d’influenza non

fu così decisivo come si è sempre

creduto (6). In effetti questo è vero:

prima di tutto, Jalta da sola non

spiega molto se non viene inserita

nel contesto delle conferenze interal­

leate di guerra, almeno a partire da

Teheran in poi; inoltre, Germania

a parte, non vi fu alcuna esplicita

«spartizione» dell’Europa: la sovie­

tizzazione dell’Europa orientale fu la

conseguenza naturale di una serie di

fattori scaturiti dall’andamento della

guerra, primo tra tutti l’avanzata

dell’Armata Rossa.

L’idea della «spartizione» ebbe

due origini principali: il generale De

Gaulle e, negli USA, il partito repubblicano. De Gaulle, che sentì il suo

mancato invito a Jalta, in qualità di

rappresentante della Francia grande

potenza vincitrice, come un affronto

personale, utilizzò Jalta come la

prova che i tre grandi avevano agito

alle spalle dei popoli europei, quello

10

francese - naturalmente - in primis.

Altrettanto fecero i repubblicani

statunitensi contro i seguaci di Roosevelt: pur essendo ormai vicino

alla fine, il presidente avrebbe voluto affrontare la prova di un quarto

mandato, col risultato di presenziare

al vertice senza la forza di opporsi

a Stalin. Sul «tradimento di Jalta»

i repubblicani basarono gran parte

della loro polemica contro il partito

democratico negli anni Cinquanta.

Comunque non si sbaglia poi di molto, facendo le debite precisa­zioni,

dicendo che fu nelle ultime due

conferenze interalleate di Jalta e di

Potsdam che iniziarono a delinearsi i

conflitti tra occidentali e sovietici che

portarono negli anni successivi alla

vera spartizione dell’Europa.

L’ultimo dei vertici interalleati fu

la conferenza di Potsdam, tenutasi

dal 17 luglio al 2 agosto 1945 (7). Vi

fu un significativo rima­neg­giamento

dei rappresentanti di Stati Uniti e

Gran Bretagna: morto Roosevelt il

12 aprile, il presidente americano era

adesso Harry S. Truman, coadiuvato

dal segretario di Stato James F. Byrnes; in quanto alla Gran Bretagna,

dopo la sconfitta elettorale di Churchill che portò alle sue dimissioni

il 26 giugno, era rappresentata dal

primo ministro Cle­ment Attlee e dal

ministro degli esteri Ernest Bevin.

Unico elemento di continuità con

Jalta la granitica presenza di Stalin e

del suo ministro degli esteri Molotov.

L’ordine del giorno della conferenza

comprendeva la ridiscussione delle

frontiere europee, l’ammontare delle riparazioni per i danni di guerra,

la gestione e il governo del territorio

tedesco e la conduzione della guerra

nel Pacifico, dove i giapponesi non

avevano ancora alcuna intenzione di

deporre le armi. A Potsdam furono

definite le zone di occupazione della

Germania, e fu deciso di dividere in

zone anche la città di Berlino.

Le decisioni prese nel corso della

conferenza di Potsdam dettero luogo

alla «Dichiarazione di Potsdam».

Furono stabiliti i confini tra Polonia e

Germania sulla linea Oder-Neisse e

fu deciso che tutta la popolazione tedesca presente nel territorio divenuto polacco, cecoslovacco e ungherese

doveva essere espulsa e assorbita in

Germania. La Germania fu suddivisa

in quattro zone di occupazione amministrate dalle potenze vincitrici.

Non vi fu accordo sull’ammontare

dei risarcimenti, mentre le potenze

occidentali perseguivano una linea

più morbida Stalin insistette per dei

risarcimenti molto elevati. Per questo motivo fu deciso che all’interno

della propria zona di occupazione

ogni potenza avrebbe gestito entità

e tipologia di risarcimento in modo

autonomo. Harry S. Truman, forte

del successo del primo esperimento

atomico ad Alamo­gordo, lanciò un

ultimatum al Giappone che se non si

fosse arreso non avrebbe evitato una

«immediata e completa distruzione».

La bomba atomica

L’idea che una reazione a catena

nucleare si potesse produrre artificialmente fu sviluppata nella seconda metà degli anni trenta in seguito

alle scoperte di Lise Meitner e di

Otto Hahn. Un gruppo di scienziati

europei rifugiatisi negli Stati Uniti

a seguito delle persecuzioni razziali

(Enrico Fermi, Leo Szilard, Edward

Teller ed Eugene Wigner) si preoccuparono del possibile utilizzo militare

della scoperta fatta dai due scienziati

tedeschi. Nell’ottobre 1939 Fermi e

Szilard convinsero Albert Einstein

a scrivere una lettera al presidente

Roosevelt per fargli presente il

pericolo che i tedeschi potessero

costruire una «bomba all’uranio».

Roosevelt ne fu colpito e nacque

così il «Progetto Manhattan» (8).

Nel dicembre 1942 a Chicago Enrico

Fermi e collaboratori riuscirono ad

assemblare la prima «pila atomica»,

ossia il primo reattore nucleare a

fissione. A quel punto era stata provata la fattibilità di un’arma atomica,

e il «Progetto Manhattan» entrò

nella fase di industrializzazione, che

richiese enormi risorse finanziarie.

Nato come semplice programma di

ricerca, il progetto Manhattan mutò

nel 1942 i suoi obiettivi e crebbe fino

a occupare più di 130.000 persone e

costando alla fine oltre 2 miliardi di

dollari dell’epoca (corrispondenti a

28 miliardi di dollari del 2008). Ad

Hanford (stato di Washington), Oak

Ridge (Tennessee) e Los Alamos

(New Mexico) furono costruiti giganteschi impianti per la produzione

dei materiali fissili necessari, e sotto

la direzione scientifica di Robert Oppenheimer dopo tre anni di intenso

e segretissimo lavoro la bomba vide

la luce.

Il 16 luglio 1945, durante il cosiddetto «Trinity test», ad Alamogordo

(New Mexico) esplose la prima bomba atomica. L’annuncio della riuscita

dell’esperimento Trinity fu dato al

presidente Truman mentre questi

era impegnato nella conferenza di

Potsdam. Truman cercò di sfruttare

politicamente la cosa, accennando a

Stalin della bomba per intimorirlo;

ma questi non fece una piega. Infatti era già al corrente dell’ordigno

americano, e i fisici sovietici erano

già da qualche tempo al lavoro per

produrre una loro arma nucleare.

Gli americani erano invece convinti

che sarebbero passati parecchi anni

prima che i russi potessero avere «la

bomba».

Il 26 luglio 1945 la Dichiarazione

di Potsdama aveva stabilito i termini

per la resa giapponese. Il giorno

seguente, i giornali giapponesi riportarono la dichiarazione, il cui testo

venne diffuso anche radiofonica­

mente in tutto il Giappone, ma il

governo militare la respinse. Il segreto della bomba atomica era ancora

custodito, e la sua esistenza non

venne minimamente accennata nella

dichiarazione. Truman affermò che

se i giapponesi non si arrendevano,

sarebbero stati totalmente distrutti, ma si guardò bene dal rendere

pubblica l’esistenza della bomba

atomica. Il governo giapponese non

prese nemmeno in considerazione

l’avvertimento (9).

I fatti che seguirono sono tristemente noti: la mattina del 6 agosto

1945, una bomba atomica fu sganciata su Hiroshima (10); il 9 agosto,

un’altra bomba fu sganciata su Nagasaki. Il giorno prima l’8 agosto, i

sovietici attaccarono i giapponesi in

Manciuria, per evitare che lo sgancio

delle atomiche li privasse dei vantaggi loro promessi a Potsdam in cambio

dell’intervento.

Un gesto così distruttivo, così

Nagasaki, 9 agosto 1945. Il caratteristico “fungo” originato nell’atmosfera dallo

scoppio della bomba atomica.

gravido di implicazioni militari,

politiche e morali, non poteva non

essere oggetto al tempo di feroci polemiche, e in seguito di interminabili

dibattiti fra gli storici.

La tesi “ufficiale” statunitense

è che i bombardamenti atomici

abbiano costretto i giapponesi ad

arrendersi, risparmiando così la vita

a milioni di persone, sia americani

che giapponesi. Le forze armate

USA avevano preparato per l’invasione del Giappone l’«operazione

Down­f all», divisa in due grandi

sbarchi, «Olympic» e «Coronet»,

che avrebbero dovuto svolgersi rispettivamente nel novembre 1945

sull’isola di Kyushu e nella primavera

1946 sull’isola di Honshu, mentre

l’esercito sovietico avrebbe invaso

l’isola settentrionale di Hokkaido.

La guerra si sarebbe certamente prolungata almeno fino alla fine del 1946

(11) e gli strateghi americani prevedevano perdite computabili a circa

un milione di militari alleati e a una

cifra almeno dieci volte superiore tra

militari e civili giapponesi. Questa

ipotesi non era poi così peregrina,

dato che si venne a sapere poi che le

autorità militari nipponiche stavano

effettivamente preparando un piano

di resistenza all’invasore che avrebbe

mobilitato l’intera popolazione, e

prevedevano di utilizzare nella resistenza enormi masse di kamikaze.

Nonostante le due bombe atomiche

e l’attacco sovietico, ci volle tutta

l’autorità dell’imperatore Hiro Hito

per far accettare ai militari nazionalisti la resa, e vi fu da parte di questi

ultimi perfino un tentativo di colpo

11

di stato per impedire la richiesta di

armistizio. Esistono d’altra parte

inchieste e documenti che farebbero

supporre l’esatto contrario, cioè che

sarebbero bastati ancora pochi mesi

di bombardamenti convenzionali

e di blocco navale per far cadere il

Giappone (12). In ogni caso, non

si può certo tornare indietro per

vedere come sarebbe andata a finire

senza Hiro­shima e Nagasaki, per

cui tutto rimane, e rimarrà sempre,

nell’ambito delle pure speculazioni.

L’America era rimasta sgomenta

dalle perdite dei marines avvenute durante gli sbarchi a Iwo Jima

e Okinawa. Una carneficina per

ridurre alla ragione un nemico già

virtualmente sconfitto, che continuava a combattere solo per fanatismo,

era qualcosa che nessun americano

voleva, la guerra era stata già abbastanza lunga, tragica e costosa: se i

giapponesi volevano farsi ammazzare tutti, padronissimi di farlo, ma

non una goccia di sangue americano

in più doveva essere versata. Questo

in quei giorni era il clima psicologico

nel governo di Truman e nell’opinione pubblica americana.

Ciò non toglie che il bombardamento atomico del Giappone

rispondeva anche ad altre logiche,

che riguardavano non la guerra che

stava per concludersi, ma ciò che

sarebbe successo dopo. Una prima

preoccupazione era quella di dimostrare al mondo intero il potere

distruttivo del nuovo ordigno, allora

di esclusiva proprietà degli Stati

Uniti, che avrebbero mostrato così

il loro nuovo status di “superpotenza”, e nessuno avrebbe più potuto

contestare la leadership globale americana: ogni riferimento all’Unione

Sovietica è qui tutto fuorché casuale.

Per questo fu deciso a tavolino di non

utilizzare la bomba su un obiettivo

esclusivamente militare, e meno

che meno su un’area deserta a solo

scopo dimostrativo, come proposto

da alcuni scienziati: essa doveva

essere utilizzata contro una zona

urbana, e a tale scopo Hiroshima

fu deliberatamente risparmiata dai

bombardamenti convenzionali che

devastavano le altre città giapponesi.

È difficile non considerare i bom12

bardamenti terroristici delle città

tedesche e giapponesi come «crimini

contro l’umanità», soprattutto se si

pensa che non avevano alcuna giustificazione di carattere militare (13).

Un’altra preoccupazione, per

quanto aberrante possa sembrare,

era di carattere più “tecnico”: i

militari americani volevano studiare

gli effetti della bomba per capirne le

modalità d’uso. A questo scopo per

esempio erano aggregati all’aereo

con la bomba altri due apparecchi,

uno per ricognizione meteorologica

e un altro letteralmente stipato di

macchine fotografiche e di strumenti

scientifici.

In questo senso, Hiroshima può

essere considerata senza dubbio sia

come l’ultimo atto della seconda

guerra mondiale, sia come il prologo

della guerra fredda.

Nel secondo dopoguerra l’arma

atomica entrò nell’arsenale tutte le

principali potenze mondiali. L’Unione Sovietica recuperò abbastanza

rapidamente il ritardo e sperimentò la prima bomba a fissione il 29

settembre 1949, ponendo così fine

al monopolio degli Stati Uniti. Il

Regno Unito vi arrivò nel nel 1952,

dopo che gli Stati Uniti, nonostante

la partecipazione britannica al «progetto Manhattan», si rifiutarono di

condividere con i “cugini” i segreti

della bomba; la Francia nel 1960; la

Cina nel 1964.

Dalla “guerra calda” alla “guerra

fredda”: 1945-1949

Il destino finale della Germania

dette luogo a varie discussioni tra

gli alleati. A guerra non ancora conclusa era stato preso seriamente in

considerazione il «piano di pastora­

lizzazione» di Henry Morgenthau,

Jr., segretario del Ministero del

Tesoro degli Stati Uniti. La Germania doveva essere divisa in due stati

indipendenti, uno per la Germania

settentrionale e uno per la Baviera

e land limitrofi; i principali centri

industriali ed estrattivi tedeschi,

cioè le zone della Saar, della Ruhr e

della Slesia dovevano essere interna­

zionalizzati o annessi dalle nazioni

vicine; tutta l’industria pesante

doveva essere smantellata. Al se-

condo Convegno del Quebec, il 16

settembre 1944, il presidente statunitense Roosevelt e Morgenthau stesso

persuasero il Primo Ministro britannico Winston Churchill, inizialmente

molto riluttante, ad acconsentire al

programma. Il piano era talmente

punitivo che Goebbels poté usare

il programma per sostenere la resistenza tedesca sul fronte occidentale

(14). Il dibattito sul destino della

Germania dopo la cessazione delle

ostilità dipendeva in larga parte dalle

interpretazioni sulle conseguenze

del trattato di Versailles che aveva

concluso la prima guerra mondiale. L’interpretazione d’ispirazione

keynesia­na (The economic consequences of the peace), faceva notare

come le pesanti riparazioni di guerra

avesser impedito la ripresa economica tedesca e costituito dunque uno

degli elementi basilari del revanscismo tedesco. Altre interpretazioni,

come quella di Morgenthau, erano

incentrate sulla natura “bellicosa”

dello stato prussiano. Il Piano Mor­

genthau, condiviso da Roose­velt,

venne accantonato da Truman. Dopo

la resa incondizionata del Terzo

Reich l’8 maggio 1945 e l’arresto

dei leader del governo Dönitz e von

Krosigk avvenuto il 23 maggio da

parte dell’esercito inglese, le potenze

alleate azzerarono lo stato tedesco

prendendo a carico direttamente

l’amministrazione del paese, così

come deciso nell’accordo inter­

alleato firmato a Berlino il 5 Giugno

1945, detto Dichiarazione Comune

riguardo alla Sconfitta della Germania (o «Dichiarazione del 1945»). La

Germania fu divisa in quattro zone

di occupazione, così come era stato

deciso a Jalta. La linea Oder-Neisse

diventava il nuovo confine con la

Polonia. Germania e Austria non

esistevano più come entità statali

indipendenti (15). Per la Germania

il 1945 fu l’«anno zero».

In origine, la Francia, anche se

facente parte delle potenze alleate, non doveva avere una zona di

occupazione, a causa sia della sua

storica ostilità con la Germania,

sia del ruolo minimo giocato dalla

Francia durante la guerra. A Jalta

però sia gli inglesi che gli americani

si accordarono per concedere una

parte delle loro porzioni ai francesi.

La città di Berlino fu occupata da

tutte e quattro potenze alleate e fu

suddivisa pertanto in quattro settori.

Ogni potenza possedeva l’autorità di

governo della propria zona, ma per

coordinare le attività delle quattro

potenze occupanti fu istituito un

«Consiglio di Controllo».

Nel giro di due anni furono liquidati gli ultimi strascichi del conflitto

appena concluso. Nel 1946 fu celebrato il processo di Norimberga ai

criminali nazisti. Nello stesso anno

si aprì a Parigi la «Conferenza dei

Ventuno» che si concluse l’anno

dopo con la firma dei trattati di pace

riguardanti gli alleati della Germania, tra cui l’Italia. La visione roose­

veltiana non vi ebbe alcuna parte: il

risultato della pace fu una riedizione

della politica delle annessioni che

aveva caratterizzato trent’anni prima

il trattato di Versailles che chiuse la

prima guerra mondiale. La parte

del leone, nelle annessioni, la ebbe

ovviamente l’Unione Sovietica, che,

Polonia e Finlandia a parte, tornò

grosso modo ai confini dell’impero

zarista. Il drastico spostamento

dei confini ad occidente di Unione

Sovietica e Polonia portarono a un

grande e doloroso esodo verso ovest

di tedeschi e polacchi.

Il rapidissimo deterioramento

dei rapporti tra alleati occidentali

ed Unione Sovietica impedì che al

trattato di Parigi seguissero regolari

trattati di pace con le due grandi

potenze sconfitte, la Germania e il

Giappone. Già a partire dal 1946

infatti iniziarono le prime crisi

legate alla formazione delle sfere

d’influenza occidentale e sovietica.

Cercando di capitalizzare al massimo

la presenza dell’Armata Rossa nei

vari territori occupati, Stalin cercò

di prolungare l’occupazione dell’Iran

settentrionale. Fin dal 1942 gli alleati

avevano messo piede militarmente in

questo stato mediorientale a causa

della sua importanza strategica, non

solo per il petrolio, ma soprattutto

perché garantiva una sicura via di

comunicazione tra le colonie inglesi

e l’URSS. La zona sovietica dell’Iran

fu isolata dal resto del paese, la

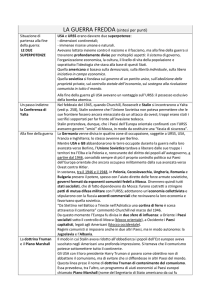

Il tracciato della “Cortina di ferro” che divideva i paesi della Nato da quelli

del Patto di Varsavia.

popolazione curda fu istigata alla

rivolta, e fu instaurato un governo

comunista della minoranza azera.

Nel gennaio 1946 Teheran chiese un

intervento del Consiglio di Sicurezza

delle Nazioni Unite, ma l’URSS pose

il veto, anzi spostò i propri soldati

fino alle porte della capitale. A quel

punto gli Stati Uniti iniziarono a

fornire all’Iran aiuti economici e

militari. Ai sovietici non rimase altro

che ritirarsi protestando.

Inoltre, Stalin iniziò a pretendere

dalla Turchia non solo una presenza

nel Bosforo e nei Dardanelli, ma

anche la restituzione della regione

di Kars, conquistata dagli ottomani

nel 1917 e rimasta alla Turchia dopo

la rivoluzione d’ottobre. Il dittatore

sovietico ordinò l’ammassamento di

truppe alla frontiera turca. Gli Stati

Uniti allora, con la scusa di riportare

in patria la salma dell’ambasciatore

turco, morto a Washington, inviarono nel Mar Nero una corazzata. Il

messaggio fu recepito, e Kars rimase

in territorio turco.

Le mire sovietiche verso la Turchia e l’Iran erano totalmente ingiu­

stificate da un punto di vista diplomatico, perché la Turchia era rimasta

neutrale per tutta la guerra, e l’Iran

non aveva mai parteggiato per l’As-

se, come invece aveva fatto l’Irak nel

1941. Queste rivendicazioni rispondevano invece non solo al disegno

staliniano di ritorno alle frontiere

dell’impero zarista, oltretutto forse

con un tratto di rivincita personale

vista l’origine georgiana di Stalin, ma

erano la prosecuzione tale e quale

delle vecchie direttrici dell’espansionismo russo nell’Ottocento. Così

come in Iran, i sovietici tentarono di

fare in Manciuria, da loro occupata

nei pochi giorni di guerra contro

il Giappone. Anche la Manciuria

era una vecchia gloria della politica

estera degli zar.

Winston Churchill, in un discorso

all’università di Fulton (Missouri,

USA), il 5 marzo 1946, commentò il

deterioramento dei rapporti tra gli

ex-alleati con la sua famosa affermazione: «Da Stettino nel Baltico a

Trieste nell’Adriatico una cortina di

ferro è scesa attraverso il continente» (16).

Il nuovo presidente americano,

Truman, non aveva la passione di

Roosevelt per la politica estera, ed

odiava i bizantinismi diplomatici.

Anticomunista fino al midollo osseo,

si convinse fin da subito che occorreva adottare con i sovietici la «linea

dura»: famosa la sua frase «la forza

13

è l’unica cosa che i russi capiscono

[…]. I russi si stavano preparando a

conquistare il mondo» (17). La prima

parte della frase è sacrosanta: l’unica

cosa che Stalin considerasse, nella

sua assoluta mancanza di scrupoli,

erano i rapporti di forza (famosa la

sua battutaccia su Pio XII: «Il papa!

Quante divisioni ha?»). Non aveva

invece alcun senso la seconda: al

di là delle teorie propagandistiche

dell’ideologia marxista-lenini­s ta,

l’Unione Sovietica non aveva alcuna

intenzione di conquistare il mondo, soprattutto alla fine degli anni

Quaranta; le occorreranno ancora

almeno dieci anni prima di proporsi

in modo credibile come potenza

globale. La paura del comunismo

era piuttosto un argomento della

polemica politica dei repubblicani

americani ad esclusivo uso interno.

Truman invece, nel suo rozzo ma sicuro istinto politico, aveva compreso

benissimo la natura della politica

estera sovietica quando disse: «non

ci sarà nessuno scontro tra noi e loro,

ma i sovietici sono duri negoziatori

e sono capaci di chiedere il mondo

intero per accontentarsi poi di un

acro di terra» (18).

Nel 1947 così il presidente americano, ormai convinto della disonestà

dei sovietici e perciò dell’impossibilità di risolvere gli attriti con loro

tramite trattative diplomatiche,

enunciò quella che sarebbe diventata la «Dottrina Truman»: gli

Stati Uniti avrebbero appoggiato

qualsiasi popolo «minacciato» dalla

sovversione interna o dalle ingerenze di potenze straniere. Tradotto in

termini concreti, significava che gli

USA si sarebbero opposti a qualsiasi tentativo da parte dell’URSS

di estendere il proprio dominio su

altri stati, oppure da parte dei partiti

comunisti di prendere il potere con

le armi. In quegli anni la situazione

era particolarmente grave in Grecia,

dove infuriava la guerra civile tra

l’esercito regolare monarchico e i

partigiani comunisti, che già durante

la guerra erano stati combattuti dai

soldati inglesi. Stalin però non fece

nulla per loro: la Grecia apparteneva

alla sfera d’influenza occidentale, e il

dittatore sovietico, pur arrogandosi

14

il diritto di avere le mani libere in

Europa orientale, non aveva alcuna

intenzione di rischiare una nuova

guerra con azzardate politiche

espansionistiche. Chi appoggiava

attivamente i comunisti greci, nel

quadro di un suo piano per fare della

Jugoslavia la potenza egemone nei

Balcani, era il maresciallo Tito.

Ma allora, perché l’Occidente

percepiva l’URSS come una potenza

aggressiva che aveva intenzione di

assoggettare a sé l’intera Europa?

Stalin in soldoni faceva questo

discorso: io non andrò oltre la cortina di ferro, ma tutto ciò che faccio

dietro la cortina di ferro sono solo

affari miei. Il fatto era che quell’invisibile ma ben concreto confine

non era riconosciuto dalle potenze

occidentali; era invece un dato di

fatto, originato dal limite dell’avanzata sovietica durante la guerra e

dalla spartizione della Germania

fatta a Jalta. Gli occidentali basavano invece le proprie rivendicazioni

sostanzialmente sull’«accordo delle

percentuali» tra Churchill e Stalin.

Al di là delle dichiarazioni di principio, nessuno ad occidente obiettava

sull’influenza sovietica in Polonia,

Romania e Bulgaria; ma non era

affatto scontato per gli occidentali

che in Cecoslovacchia, in Jugoslavia

e in Germania orientale dovessero

sorgere dei regimi comunisti. La

repentina sovietizzazione dell’Europa orientale fu dunque percepita

all’ovest come la prova di un disegno

espansionistico globale che avrebbe

portato il comunismo in tutto il

continente.

A sostegno di questa tesi arrivò

la costituzione, nell’ottobre 1947,

del «Cominform», l’organizzazione

internazionale dei partiti comunisti

europei, di stretta ortodossia stali­

niana e in effetti docili strumenti

degli interessi di Mosca (19). Una simile organizzazione non poteva non

apparire come una specie di «quinta

colonna» sovversiva all’interno delle

democrazie occidentali, soprattutto

in Italia e in Francia, dato che PCI e

PCF erano gli unici appartenenti al

«Cominform» che non provenissero

da paesi già nell’orbita sovietica (20).

In verità, Stalin nei partiti comunisti

occidentali appoggiò l’ala moderata favorevole all’inserimento nei

sistemi democratico-parlamentari,

piuttosto che gli estremisti che volevano trasformare, senza soluzione di

continuità, l’esperienza resistenziale

della guerra in rivoluzione proletaria. Per Stalin, i comunisti occidentali

dovevano rafforzare la loro presenza

nelle istituzioni parlamentari e nella

società civile, in attesa che l’inevitabile crisi dei regimi capitalisti

aprisse la strada alla «dittatura del

proletariato».

Il collegamento sempre più stretto tra diffusione del comunismo e

tendenze egemoniche della Russia

spiega da un lato l’intreccio di motivi

ideologici e di politica di potenza

nella strategia sovietica, e, dall’altro

lato, il progressivo manifestarsi negli

stessi partiti comunisti di tendenze

autonomistiche non disposte ad

accettare supinamente qualsiasi

direttiva di Stalin. Fu questo il caso

soprattutto della Jugoslavia di Tito.

Il progressivo aggravarsi delle

tensioni con l’occidente portò ad

una nuova mobilitazione militare.

L’Armata Rossa, che era passata

nell’immediato dopoguerra da 11 a

meno di 3 milioni di uomini, risalì

a più di 5 milioni. Al monopolio

atomico americano i russi risposero

quindi con la superiorità nelle armi

convenzionali. Questo riarmo fece

continuare quello che era il maggior

squilibrio dell’economia sovietica,

ossia la sproporzione tra l’industria

pesante e l’industria leggera.

Nella prima metà del 1947, mentre i sovietici paventavano il rischio

di un accerchiamento ostile, gli americani erigevano a pericolo centrale

del dopoguerra quello di un’espansione dell’influenza sovietica, e si

risolvevano a contrastarla con una

ferma strategia di «containment»,

di «contenimento». Fu proprio il

1947 l’anno in cui il termine «guerra

fredda» fu introdotto dal consigliere

presidenziale Bernard Baruch e dal

giornalista Walter Lippmann, per

richiamare l’attenzione sui rischi

della nuova dottrina statunitense del

«containment»: uno stato di tensione

permanente tra Usa e Urss basato

sul rifiuto di riconoscere la legitti-

mita dell’avversario e negoziare le

divergenze di interessi per via diplomatica. Risulta oggi poco credibile

l’idea che i sovietici, intransigenti ma

anche assai cauti, perseguissero un

deliberato progetto di espansione.

Ma i dirigenti americani contemplavano preoccupati l’accavallarsi di

numerosi punti di crisi e instabilità,

che essi temevano offrissero grandi

opportunita potenziali per la diplomazia sovietica.

Dopo il 1945 l’URSS decisse, per

dare il via alla ricostruzione, fare

affidamento solo alle proprie limitate risorse interne. Anche se questa

decisione portava alla rinuncia agli

aiuti occidentali, che avrebbero indubbiamente accelerato i tempi e le

dimensioni della ripresa economica,

d’altra parte garantiva a Stalin la

completa libertà di perseguire i propri obiettivi di politica internazionale, senza temere eventuali ritorsioni

commerciali. Stalin, la cui condotta

fu sempre assolutamente priva di

scrupoli, per reperire risorse ricorse

in modo vessatorio alle riparazioni

per danni di guerra imposte agli stati

sconfitti, soprattutto ai danni della

Germania Est, che fu spogliata di

quasi tutto il proprio apparato industriale. Inutile dire che gli investimenti necessari furono trovati anche

mantenendo la popolazione ad uno

stato di mera sussistenza ed utilizzando - così come avevano fatto i nazisti

- la manodopera gratuita fornita dai

prigionieri di guerra e dai detenuti

politici. Nel 1949 i legami economici

tra l’URSS e le nuove «democrazie

popolari» furono for­ma­lizzati con

la creazione del «Co­mecon», una

specie di mercato comune per mezzo

del quale l’Unione Sovietica mirava

a organizzare lo spazio economico

e geografico che la circondava in

relazione ai propri interessi.

In occidente invece il problema

della ricostruzione fu affrontato in

modo ben più costruttivo, anche se

sempre in subordine agli interessi

economici e commerciali statunitensi. Il generale George Marshall, ex

capo di stato maggiore dell’esercito

americano durante la guerra, ed ora

segretario di stato di Truman (21),

in un discorso fatto il 5 giugno 1947

Aiuti dell’UNRRA per l’Italia.

all’Università di Harvard annunciò

l’avvio dell’«European Recovery

Program» (ERP), noto a tutti da

allora come «Piano Marshall». Mar­

shall affermò che l’Europa avrebbe

avuto bisogno di ingenti aiuti da parte statunitense per la ricostruzione

e che, senza di essi, gran parte del

continente sarebbe stato esposto al

pericolo di un grave deterioramento

delle condizioni politiche, economiche e sociali. Gli Stati Uniti si

trovavano perciò davanti ad un’altra

grande missione: sostenere, favorendo la ripresa economica postbellica,

l’economia di mercato in Europa.

I primi aiuti all’Europa sconvolta

dalla guerra furono gestiti dalla

«United Nations Relief and Reha­

bilitation Administration» (UNR­

RA), costituita a Washington il 9

novembre 1943. Si trattava di una

organizzazione umanitaria internazionale, fondata con l’accordo di

quarantaquattro paesi allo scopo di

fornire aiuto e assistenza immediati

ai paesi più colpiti dal conflitto.

L’UNRRA cominciò a operare in

Europa già nel 1944, al seguito

dell’avanzata alleata nel Mediterraneo. L’azione dell’UNRRA si concentrò soprattutto nei Paesi europei

(Polonia, Grecia, Albania e Italia)

e in Cina.

Il periodo più intenso dell’attività

UNRRA fu dal 1944 al 1946, quando vennero spesi quattro miliardi e

mezzo di dollari in aiuti, forniti per

lo più dagli Stati Uniti d’America.

Gli aiuti comprendevano soprattutto

generi di prima necessità quali viveri,

medicinali, vaccini e forniture mediche, la distribuzione di vestiario e

l’assegnazione di sementi, concimi e

macchinari per permettere la ripresa

della produzione agricola, nonché

di materie prime e beni strumentali

per aiutare le industrie locali a riorganizzare la loro attività. Lo sforzo

profuso dall’UNRRA fu comunque

orientato, in generale, verso le fasce

di cittadini più indigenti e verso i

bambini. L’UNRRA cessò di esistere

nel 1947; i progetti rimasti in sospeso

vennero ereditati dall’Organizzazione internazionale per i rifugiati,

dall’Organizzazione mondiale per

la sanità e dal Fondo internazionale

d’emergenza delle Nazioni Unite per

l’infanzia (che diventerà in seguito

il Fondo delle Nazioni unite per

l’Infanzia – UNICEF).

Nei tre paesi occupati - Germania,

Austria e Giappone – furono invece

attivi gli aiuti del programma GARIOA («Government Aid and Relief

in Occupied Areas», ossia Aiuti e

Soccorsi Governativi nelle Aree

15

Occupate) dal 1946 a circa il 1950.

Gli aiuti consistevano soprattutto

in viveri per fronteggiare la grave

situazione alimentare venutasi a

creare nei paesi sconfitti.

Passate le prime emergenze, i pianificatori del Dipartimento di Stato

americano, fra tutti William Clayton

e George F. Kennan (l’ideatore

della teoria del «containment» nei

confronti dei comunisti), si resero

conto che l’Europa necessitava,

per rimanere aperta alle istanze

commerciali americane, di un programma di sostegno economico

che non fosse affatto contingente

e disorganico come quelli attuati

fino allora: il nuovo piano Marshall,

per Clayton e Kennan, doveva assumere un carattere il più omogeneo

possibile, in modo da perseguire

quattro grandi obiettivi: 1) fornire

i capitali e le materie prime necessarie ad alimentare la ripresa delle

economie europee; 2) accrescere di

conseguenza i livelli di produttività,

di reddito e di occupazione; 3) integrare l’economia tedesca in un’area

di scambi europea; 4) determinare

una duratura interdipendenza dei

mercati mondiali, in primo luogo di

quelli euro-americani. Questi obiettivi non erano altro che l’altra faccia

della strategia del «containment»: il

consolidamento di una robusta crescita economica avrebbe stabilizzato

le nazioni europee, rafforzando il

consenso sociale e marginalizzando

le opposizioni comuniste, cosi da

contrapporre all’Urss la solidità di

un’Europa prospera e fiduciosa della

leadership statunitense.

L’idea di Marshall, che era stata

comunque già sostanzialmente

comunicata agli inglesi, venne positivamente accolta dalla Francia che

però chiese di estendere gli incontri

preparatori anche all’Unione Sovietica. Così, dopo un primo incontro

tra il ministro degli Esteri britannico

Ernest Bevin e quello francese Georges Bidault, alla metà di giugno,

su iniziativa di quest’ultimo si decise

di convocare una conferenza a tre a

Parigi (che si svolse tra il 27 giugno

e il 2 luglio 1947), invitando il commissario agli Esteri sovietico Molo­

tov. Questi, dopo giorni cui alternò

16

collaborazione e ostilità, abbandonò

i lavori accusando gli anglo-francesi

divoler avallare un piano statunitense per dividere l’Europa in due,

non avendo essi accettato la sua

idea di presentare piani particolareggiati per ciascun Paese anziché

un programma unico. L’URSS di

conseguenza, dopo un’iniziale manifestazione di interesse, si rifiutò di

partecipare al negoziato, obbligando

anche tutti i Paesi della sua zona

d’influenza a fare altrettanto.

Il 12 luglio 1947 si aprì a Parigi

una conferenza di tutti i paesi europei (eccetto Spagna e URSS),

indetta da Francia e Gran Bretagna

con l’assenso degli Stati Uniti, per

predisporre un piano complessivo

di aiuti da presentare a Washington.

Nessun paese dell’Europa orientale

partecipò alla conferenza, dopo che

al Governo cecoslovacco - che in un

primo momento aveva accettato di

presenziare - fu imposto senza mezzi

termini da Stalin di ritirarsi. Anche

Polonia e Jugoslavia, che avevano

espresso una certa disponibilità in

merito, vennero meno. La Finlandia,

pur in assenza di una chiara richiesta

sovietica, decise di non partecipare

non volendo indispettire Mosca.

Nella Conferenza, che proseguì

fino a settembre, emersero posizioni

molto distanti dato che, paradossalmente proprio come aveva chiesto

Molotov, ogni Paese chiese per sé

dei piani particolareggiati, in virtù

delle esigenze nazionali. Inoltre,

emersero forti divergenze anche tra

i paesi occidentali: la Francia chiese

esplicitamente che la Germania

venisse esclusa dagli aiuti, mentre

i paesi del Benelux si espressero in

modo diametralmente opposto; la

Gran Bretagna cercò di far valere

il suo “statuto speciale” di alleato

privilegiato degli USA; i paesi scandinavi chiesero che fosse garantita

la loro neutralità. Il rappresentante

degli Stati Uniti, Clayton, insistette

invece sulla presentazione di un piano complessivo, dove fosse promossa

l’integrazione economica e commerciale europea. Alla fine venne

raggiunto un accordo, per il quale,

pur tenendo presenti le esigenze

nazionali, si decise di presentare

al Governo statunitense un unico

programma di richieste. Truman

firmò il 3 aprile 1948 il decreto che

istituiva ufficialmente l’Economic

Cooperation Administration, incaricata di gestire la predisposizione

degli aiuti negli Stati Uniti, e l’Euro­

pean Recovery Program, organismo

atto ad applicare concretamente in

Europa gli stanziamenti previsti in

base alle richieste dei singoli Paesi.

A questo traguardo si giunse dopo

un serrato e complesso dibattito in

seno al Congresso, dove la fazione

isolazionista dei Repubblicani si

oppose al Programma.

I paesi che usufruirono del piano

Marshall in Europa furono: Austria, Belgio, Danimarca, Francia,

Germania Federale (ammessa dopo

la sua costituzione nel settembre

1949), Grecia, Islanda, Irlanda,

Italia (compresa la «zona libera» di

Trieste), Lussemburgo, Paesi Bassi,

Norvegia, Portogallo, Regno Unito,

Svizzera, Svezia, Turchia (22). Alcuni

di questi paesi non avevano partecipato alla seconda guerra mondiale

e perciò non avevano problemi di

“ricostruzione”, ma era opportuno

che rientrassero nella nuova sfera

economica dell’Europa occidentale. Con l’obiettivo di favorire una

prima integrazione economica nel

Continente, nacque contestualmente

all’ERP anche la OEEC - Organisation for European Economic

Cooperation (in italiano OECE),

organismo sostanzialmente tecnico

in cui i programmatori inviati da

Washington cercarono di spingere

gli europei ad utilizzare gli aiuti non

per fronteggiare le contingenze del

momento quanto piuttosto per avviare un processo di trasformazione

strutturale dell’economia dei loro

Paesi. L’O­EEC, nata per coordinare

gli aiuti del piano Marshall segnò

l’inizio dell’integrazione europea.

Ma, contrariamente a quanto

auspicato, pur non opponendosi alla

stabilizzazione delle loro valute e

all’ordine del commercio internazionale voluto dagli Stati Uniti, la quasi

totalità dei Paesi beneficiari chiese

alla Economic Cooperation Ad­mi­

nistration (ECA), l’ufficio preposto

alla collazione degli aiuti, di poter

utilizzare i finanziamenti forniti

dall’ERP per l’acquisto di generi di

prima necessità, prodotti industriali,

combustibile e, solo in minima parte,

macchinari e mezzi di produzione.

Nello stesso tempo diverse centinaia

di consiglieri economici statunitensi

furono inviati in Europa, mentre fu

consentito a studiosi ed esperti europei di visitare impianti industriali

e di frequentare corsi d’istruzione

negli Stati Uniti.

Il piano Marshall poneva grossi

problemi di politica internazionale,

tra cui il principale era lo status

politico della Germania, alla quale

gli aiuti del piano Marshall arrivavano solo nella parte occidentale.

Il progetto originario degli Alleati

per governare la Germania come

singola unità attraverso il Consiglio

di Controllo ben presto si era rivelato inattuabile: la distanza tra le

posizioni degli alleati occidentali da

una parte e dei sovietici dall’altra

aumentava ogni giorno di più. A

quel punto gli Stati Uniti, nel 1947,

decisero di cambiare politica: non

più una lenta e incerta trattativa

con i sovietici per mantenere unito il

paese, ma invece una rapida rinascita

economica e politica della Germania sotto il controllo degli alleati

occidentali, sacrificando la zona di

occupazione sovietica, che d’altra

parte era sotto il diretto - e ormai

permanente - controllo di Mosca.

Meglio insomma una Germania

Ovest economicamente forte e parte

stabile del blocco occidentale, che

una Germania sì unita, ma debole

e politicamente incerta. Alternativa

quest’ultima che invece piaceva a

Stalin, che avrebbe sempre potuto

tentare di mettere le mani su una

Germania neutrale e smilitarizzata

attraverso l’azione politica di un

partito comunista a lui fedele. Stalin

inoltre non aveva alcun interesse ad

una rinascita economica della Germania: l’unica sua preoccupazione

era quella di poter sfruttare fino

all’osso il suo diritto alle riparazioni

di guerra, in modo da poter scaricare

sull’ex-nemico parte dei costi della

ricostruzione postbellica dell’URSS.

Il Piano terminò nel 1951, come

originariamente previsto, nonostan-

AIUTI DEL PIANO MARSHALL AI PAESI EUROPEI

(in milioni di dollari distribuiti per anni)

Austria

Belgio e Lussemburgo

Danimarca

Francia

Germania Ovest

Grecia

Islanda

Irlanda

Italia e Trieste

Paesi Bassi

Norvegia

Portogallo

Regno Unito

Svizzera

Svezia Turchia 1948/49 1949/50 1950/51 Totale

232 166 120 488

195 222 360 777

103 87 195 385

1,085 691 520 2,296

510 438 500 1,448

175 1

56 45 366

6

22 15 43

88 45 —

133

594 405

205 1,204

471 302 355 1,128

82 90 200 372

—

—

70 70

1,316 921 1,060 3,297

—

—

250 250

39 48 260 347

28 59 50 137

te i molti pareri contrari. I tentativi

di prolungarlo per qualche tempo

non ebbero effetto, non solo a causa

degli ottimi risultati conseguiti, che

fecero ritenere agli Stati Uniti di aver

raggiunto i propri scopi, ma anche

per lo scoppio della guerra di Corea

e la vittoria dei repubblicani nelle

elezioni per il Congresso dell’anno

precedente.

È scontato dire che la storiografia

d’impronta marxista, tutta incentrata

sulla categoria di “imperialismo”

attribuita esclusivamente agli Stati

Uniti, ha sempre visto nel Piano

Marshall nient’altro che uno strumento per perpetuare il dominio statunitense sull’Europa e per rendere

le economie del Continente funzio­

nali alle esigenze del sistema produttivo americano. Questa storiografia,

troppo spesso manichea, non ha mai

considerato il fatto che, anche nel

più gretto egoismo degli intenti, gli

interessi nazionali non sono sempre

in conflitto, ma in determinate circostanze possono anche convergere.

Il piano infatti consentì da una parte

agli Stati Uniti di evitare la tanto

paventata crisi di sovrapproduzione,

e dall’altro all’economia europea di

accelerare la ripresa produttiva nel

dopoguerra tanto da superare, alla

fine del Piano Marshall, l’indice di

produzione prebellico. Inoltre, cosa

da non sottovalutare, insinuò negli

europei l’idea che l’interdipendenza

poteva costituire una soluzione ai

conflitti che da sempre avevano caratterizzato la loro storia. Sul piano

interno l’aiuto statunitense consentì

alle fragili democrazie occidentali

di rilassare le politiche di austerità

e di migliorare le condizioni di vita

della popolazione, cosa di cui benefi­

cianoro i partiti politici allora al governo. E siccome l’unica alternativa a

questi era una sinistra ege­moniz­zata

da partiti comunisti fanaticamente

legati all’ortodossia stalinia­na, col

senno di poi si può ben dire, citando

Leibniz, che il Piano Mar­shall assicurò all’occidente europeo il migliore

dei mondi possibili.

Già 17 marzo 1948 Benelux, Francia e Regno Unito firmarono il Trattato di Bruxelles che creò l’Unione

dell’Europa Occidentale (UEO), ma

17

si trattava ancora di un’alleanza che

non aveva ben chiaro se il “nemico”

sarebbe stata l’Unione Sovietica o

una Germania risorta pronta per il

“terzo round”.

La tensione tra est e ovest si aggravò ulteriormente con il «blocco

di Berlino», che ebbe luogo dal 24

giugno 1948 all’11 maggio 1949, e

fu non solo la crisi più grave tra i

due ex-alleati prima della guerra

di Corea, ma anche la crisi che indusse definitivamente gli Stati Uniti

a creare un sistema di alleanze in

Europa. Per eliminare la presenza

occidentale nell’enclave di Berlino

Ovest, Stalin ordinò di bloccarne

tutti gli accessi stradali e ferroviari.

Il casus belli dell’iniziativa sovietica fu l’introduzione, il 18 giugno

1948, nei tre settori occidentali, del

marco tedesco al posto della valuta

di occupazione. Era un passo obbligato del progetto americano per la

rinascita economica della Germania

occidentale. I sovietici protestarono

e rinnovarono la loro pretesa di ottenere pagamenti dei danni di guerra

anche dai settori occidentali. Truman

rifiutò e Stalin rispose dando vita

ad un governo comunista tedesco

a Pankow, un sobborgo di Berlino,

primo atto della futura Repubblica

Democratica Tedesca.

Il 24 giugno 1948 l’URSS bloccò

gli accessi ai tre settori di Berlino

ovest, tagliando tutti i collegamenti

stradali e ferroviari che inevitabilmente attraversavano la parte di

Germania sotto controllo sovietico.

Le parti occidentali della città furono anche scollegate dalla rete elettrica, che era alimentata dal territorio

orientale. I sovietici avevano messo

Berlino ovest sotto assedio.

Gli occidentali, segnatamente

Stati Uniti e Gran Bretagna, risposero organizzando un grande “ponte

aereo”, come già avevano fatto in

diverse occasioni durante la seconda

guerra mondiale (23). Un blocco è

già di per sé un atto ostile, che in genere prelude ad uno stato di conflitto

aperto: quando iniziò il ponte aereo,

i sovietici non interferirono in alcun

modo con i voli, che si svolgevano

all’interno di corridoi aerei internazionali (24), ben sapendo che ciò

18

avrebbe significato la guerra.

Il blocco di Berlino fu un disastro

politico per Stalin e per la dirigenza

del PCUS. L’Unione Sovietica si

trovò a recitare la parte del paese

aggressore che, dopo aver scatenato

la crisi, era stato sconfitto dall’enorme potere aereo degli Stati Uniti,

che si presentavano ora al mondo

come una vera superpotenza globale, in grado di intervenire in modo

massiccio ovunque ve ne fosse stato

bisogno.

Ma il danno non fu solo di immagine. Il timore, nei governi e nell’opinione pubblica occidentale, che il

regime comunista sovietico potesse

non accontentarsi della spartizione

dell’Europa generata dalle conferenze di guerra alleate, e potesse progettare così un’espansione globale del

marxismo-leninismo attraverso una

nuova vittoriosa guerra. Maturò così

l’idea di un’alleanza internazionale

dei paesi occidentali per difendersi

contro l’aggressività sovietica.

Il trattato istitutivo della nuova alleanza occidentale (il famoso «patto

atlantico») fu firmato a Wa­shington

il 4 aprile 1949 ed entrò in vigore il

nell’agosto dello stesso anno: era

nata la «North Atlantic Treaty Organization», universalmente conosciuta col suo acronimo NATO (25).

I dodici stati membri fondatori

furono Belgio, Canada, Danimarca,

Francia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo,

Regno Unito e Stati Uniti. Il concetto alla base dell’alleanza era

quello della «difesa collettiva», che

considerava un attacco ad uno dei

fir­matari come un attacco a tutti i

paesi dell’alleanza (26).

Si ripro­poneva così, dopo pochi

anni, lo stesso contrasto geopolitico

tra una potenza continentale e una

potenza marittima: non più Germania e Gran Bretagna, ma Unione

Sovietica e Stati Uniti. La scala era

però molto più grande: non più continentale, ma mondiale.

Dopo la vicenda del blocco di

Berlino, gli alleati occidentali si

sentirono liberi da ogni remora

per quanto riguardava la divisione

della Germania. Il ,,, maggio 1949

le tre zone occidentali, già unificate

nella “Trizona”, si trasformarono

nella Repubblica Federale Tedesca.

La contromossa dei sovietici fu

l’inevitabile creazione, nell’ottobre

dello stesso anno, della Repubblica Democratica Tedesca. Ad ovest

l’occupazione continuò ufficialmente

fino al 1955, ma dopo la creazione

della repubblica federale i governatori militari furono sostituiti da

“alti commissari” civili, con funzioni

ibride tra quelle di governatore e di

ambasciatore.

Nel 1955 la repubblica federale

fu riconosciuta stato sovrano, entrò

nella NATO e partecipò assieme agli

altri paesi dell’alleanza al riarmo

finanziato dagli Stati Uniti con la

formula del «conto MAP», con la

quale in pratica gli USA affidavano

materiale bellico in comodato d’uso

ai paesi alleati. Si trattava di una

versione aggiornata della vecchia

legge «Affitti e prestiti» che aveva

permesso alla Gran Bretagna di

resistere durante i primi, critici anni

della seconda guerra mondiale.

Berlino ovest però non entrò a

far parte della Germania Federale:

rimase ufficialmente, fino al 1990,

sotto l’occupazione degli alleati

occidentali, anche se di fatto, per

scopi amministrativi, i tre settori

della città di loro pertinenza furono

riuniti in una strana entità chiamata

semplicemente «Berlino Ovest».

La sovietizzazione dell’Europa

orientale, perseguita con coerenza e

determinazione da Stalin fin dagli ultimi mesi di guerra, si compì nell’arco di circa un triennio. In tutti i paesi

interessati, i governi di coalizione

furono sostituiti appena possibile

da governi comunisti, adottando la

cosiddetta «tattica del salame»: fetta

dopo fetta, il potere veniva sempre

più concentrato nelle mani dei

partiti comunisti. La prima fase era

quella dell’assorbimento dei partiti

socialdemocratici e radicali. La seconda era l’instaurazione di governi

formalmente di coalizione, ma dove

le redini del potere, attraverso le

nomine nei ministeri chiave (interni,

giustizia, difesa), erano saldamente

in mano comunista. La terza ed

ultima fase era l’eliminazione degli

esponenti politici non comunisti,

mediante la tecnica squisitamente

staliniana del fabbricare ad arte

presunti complotti che finivano con

processi-farsa dove era già scontata

la condanna degli imputati. Il caso

che destò più scalpore nei paesi

occidentali fu il cosiddetto «colpo

di Praga» del maggio 1948, che costò

la vita al ministro degli esteri Jan

Masaryk.

Non tutto andò dritto però nei

progetti di Stalin.

L’unica esperienza comunista

a sottrarsi alla rigida obbedienza

sovietica fu quella della Jugoslavia

guidata da Josip Broz, detto Tito,

non a caso l’unico paese nell’Europa

orientale a essersi liberato dall’occupazione nazista non per l’intervento

dell’Armata rossa ma in forza di una

propria vittoriosa guerra partigiana.

Lo scontro tra Stalin e Tito fu causato non tanto da un anelito di libertà

da parte di quest’ultimo, quanto

piuttosto dal suo estremo nazionalismo. Tito avviò una efficace opera

di mediazione istituzionale tra le

varie nazionalita che componevano

la nuova Federazione jugoslava, e

soprattutto tra le maggiori di esse,

la serba e la croata (in passato divise

da sanguinosi antagonismi, e che non

a caso dopo la sua scomparsa tornarono reciprocamente a scannarsi),

e si mostrò sempre piu sospettoso

nei confronti dell’egemonia sovietica. Dopo il 1945, consolidato il

suo potere, Tito in pratica cercò di

ripetere, su scala regionale, in modo

autonomo da Mosca, la politica di

massi­mizzazione dei dividendi della

vittoria portata avanti, su scala più

vasta, dallo stesso Stalin. Il caso

tristemente più noto dell’aggressivo

attivismo titino fu l’occupazione di

Trieste e della Venezia Giulia, dove

fu effettuata una vera e propria «pulizia etnica» ai danni degli italiani.

Il maresciallo non si limitò però

all’Italia, ma tentò pure di annettersi

l’Austria meridionale ed appoggiò i

comunisti greci nonostante l’esplicita proibizione da parte di Mosca.

Stalin non poteva tollerare, da

parte dei leader comunisti stranieri,

iniziative che fossero indipendenti

dalle sue diret­tive. I rapporti tra lui

e Tito peggiorarono rapidamente, e

Berlino - Scorcio su una parte del famoso “muro” che divideva la città.

quando nel maggio del 1948 a Lubiana il maresciallo dichiarò che la

Jugoslavia non sarebbe mai più stata

dipendente da nessuno, la «scomunica» fu inevitabile: Tito fu accusato

di «revisio­nismo» e la Jugoslavia fu

espulsa dal Cominform.

Tutt’altro che terrorizzato, e forte

del consenso popolare nel suo paese,

Tito denunciò lo sfruttamento operato dall’URSS nei riguardi dei paesi

satelliti, rifiutò la teoria dello «stato

guida» e si rivolse all’Occidente per

ottenere aiuti economici, orientandosi nel con­tempo in politica estera

verso posizioni neu­traliste. Stalin

ovviamente da parte sua non si lasciò

fuggire l’occasione per un’altra bella

«purga» ai danni degli esponenti

comunisti del Co­minform che non

fossero a suo avviso abbastanza su-

pini ai suoi voleri.

Una vittima illustre di questa nuova fase dello stalinismo nell’Europa

orientale fu il polacco Wla­dislaw

Go­mulka, che dopo essere stato per

anni in carcere, sarà “risuscitato” da

Chrusèëv e diventerà poi la guida incontrastata della Polonia comunista

negli anni Sessanta e Settanta.

E.S.

(continua)

Note

(1) Questo articolo è il risultato

della collazione degli appunti raccolti

dall’autore per una sua conferenza

tenuta a San Gregorio nelle Alpi nel

novembre 2009, voluta dall’assessore

al turismo del Comune di San Gregorio, Marco Crepaz, al quale vanno

i ringraziamenti dell’autore per l’autorizzazione alla pubblicazione.

19

(2) La bibliografia sulla seconda

guerra mondiale - a prova della

sua fondamentale importanza

storica - è a dir poco sterminata.

Chi desiderasse un’introduzione

generale può rivolgersi, tra le opere

di più facile reperimento, a basil

liddel hart, Storia militare della

Seconda guerra mondiale, Milano,

Mondadori 1970, e a cartier r., La

seconda guerra mondiale, Milano,

Mondadori 1968.

(3) http://it.wikipedia.org/wiki/

Con­ferenza_di_Bretton_Woods.

(4) Vedi mammarella g.,

Da Yalta alla perestrojka, RomaBari, Laterza 1990, pp. 5-6.

(5) A Jalta fu anche deciso che

i prigionieri russi liberati dagli

occidentali sarebbero stati tutti

consegnati alle autorità sovietiche,

indipendentemente dalla loro volontà. Fu un vero crimine contro

l’umanità: centinaia di migliaia di

persone passarono direttamente

dai lager tedeschi ai gulag russi.

­ arella

(6) Vedi per esempio mamm

g., Da Yalta alla peres­trojka, RomaBari, Laterza 1990, pp. 3-14.

(7) http://it.wikipedia.org/wiki/

Con­ferenza_di_Potsdam.

(8) l «progetto Manhattan» era

ritenuto fondamentale per vincere

la guerra contro il Terzo Reich, che

erroneamente si supponeva stesse

continuando a portare avanti un

programma militare analogo sotto

la guida di Kurt Diebner. Ma nel

1944, a guerra ancora in corso, gli

alleati scoprirono che per fortuna

i tedeschi, dopo due anni di lavoro

dal 1939 al 1941 per cercare di produrre una bomba atomica, si erano

poi fermati ritenendo il progetto

irrealizzabile e ripiegando sulla costruzione di un semplice reattore.

http://it.wikipedia.org/wiki/

Bom­b a­_ atomica;http://it.wiki­

pedia.org/wiki/ Arma_nucleare;

http://it.wiki­pedia.org/wiki/Progetto_Manhattan; http://it.wikipedia.

org/wiki/Bom­b ar­d a­m ento_­a to­

mico_­di_­Hiro­shi­ma_­e_Nagasaki.

(9) L’etica guerriera giapponese, come è noto, era debitrice del

bushido, ossia dell’antico codice

d’onore dei samurai. Per il bushido, in guerra le alternative erano

20

la vittoria o la morte, tertium non

datur. Questo, assieme all’esasperato nazionalismo, diede origine

alla infame condotta di guerra

dei giapponesi nei confronti dei

civili e dei prigionieri. Vi furono

diversi casi in cui i naufraghi delle

navi giapponesi preferirono farsi

divorare dagli squali piuttosto che

essere salvati dagli americani. La

differenza tra l’etica militare europea e quella orientale è nettissima.

Mentre per gli europei - nonostante

purtroppo le innumerevoli eccezioni - il «nemico» mantiene la sua

connotazione umana e personale,

per cui quando non è più in grado

di nuocere è immorale ucciderlo,

in genere nelle culture asiatiche

esso non è considerato un essere

umano, e perciò è lecito - anzi

doveroso - ucciderlo anche se si

arrende o è disarmato. In Vietnam

per esempio i regolari nordvietnamiti e i guerriglieri vietcong, dopo

uno scontro, ammazzavano tutti