REGISTRAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA, 19 OTTOBRE 1995 N° 514; SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE 70% FILIALE DI ROMA

anno V • numero 1 • 2000

SPECIALE

ORAZIO COSTA

numero 1

3

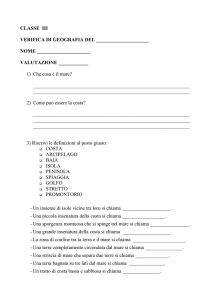

Anna Magnani in Maya

di Gantillon

regia di Orazio Costa

La scomparsa di Orazio Costa

è stata

accompagnata da un mezzo silenzio mediatico (annunci sommessi,

commenti ristretti, compianti di circostanza) che non deve sorprendere. Oltre alla ormai comprovata indifferenza del sistema per eventi e

personaggi sui quali non siano stati accesi i riflettori della notorietà

totale o del pettegolezzo cronistico, sta di fatto che la figura del regista

e pedagogo era, al contrario, un modello di rigore e sobrietà silenziosi.

Pur tuttavia, colpisce come si sia fin qui concordemente rinunciato a

lumeggiare a fondo e a far vivo il ritratto di un uomo di teatro che,

oltre a lasciare impronte profonde in oltre un sessantennio di vita dello

spettacolo, aveva formato alcune generazioni di attori e registi col suo

magistero.

Uomo di rigide discipline e segreti fervori, teorico e fautore di un teatro guidato dalla necessità di fondare su basi etiche (per usare le parole

di Luca Ronconi) il rapporto con la scena, creatore di un metodo formativo che coniugava la filologia, la spiritualità e

il recupero del patrimonio di capacità espressive e

mimiche che in ogni individuo solitamente si

disperde dopo la fine dell’infanzia, geloso custode

della propria indipendenza da ogni condizionamento esterno, sia politico che commerciale, con-

vinto assertore della decisiva importanza della formazione artistica e culturale dell’attore, al quale non si stancava di ricordare la sua missione di

rivelatore della verità e dell’essenza dell’uomo, Costa ha pieno diritto,

oggi che la sua presenza è affidata alla memoria collettiva, a una rinnovata attenzione storico-critica che individui e precisi nella sua figura e nella

sua opera un capitolo fondante del teatro contemporaneo.

Gli scritti raccolti a cura dell’Eti (che di Orazio Costa fu fiancheggiatore

e partecipe in più di una circostanza) in questo fascicolo monografico,

vorrebbero sfuggire al criterio dell’”omaggio” per quel tanto di deferente

e quasi convenzionale che è all’interno di questa parola. Essi vorrebbero

rappresentare piuttosto un concreto contributo, non certo esaustivo ma

già indicativo, alla miglior conoscenza di una figura e di un’opera intorno alle quali mancano quasi totalmente studi e analisi soddisfacenti.

Un primo e frammentario approccio, dunque: in attesa della ricognizione approfondita da svolgere in quel grande zibaldone di pensieri, argomenti e ricordi che sono i Quaderni, entro i quali è

racchiuso il percorso artistico, culturale ed esistenziale di un uomo verso il quale, come giustamente

viene rammentato in uno di questi scritti, il teatro

italiano ed europeo ha contratto un debito che in

gran parte attende ancora di essere onorato.

IL CORAGGIO

DI UNA SCELTA

ETICA

ORAZIO COSTA REGISTA

numero 1

4

numero 1

DI

ORAZIO COSTA

(DA ALCUNE LETTERE DI SILVIO D’AMICO)

di Alessandro d’Amico

elle estati del 1936 e del 1937 ad allestire i quattro spettacoli della Biennale

(Baruffe, Ventaglio, Bugiardo, Romeo e

Giulietta) si trovarono insieme –

anche se a livelli assai diversi – il neoregista Renato Simoni, il “tecnico” Guido

Salvini, il giovane apprendista Orazio Costa.

Costa aveva 26 anni ed aveva appena conseguito il diploma in regia (con un testo subìto

più che scelto: In portineria di Verga)

all’Accademia d’Arte Drammatica fondata e

diretta da Silvio d’Amico. Di quel suo primo

tirocinio in terra veneziana tenne al corrente

in alcune lettere d’Amico, con il quale aveva

già un rapporto privilegiato, iniziato dieci

anni prima, quando s’era presentato, ragazzo,

accompagnato dalla madre, a chiedere d’essere ammesso alla Scuola di Recitazione

“Eleonora Duse”, diretta da Franco Liberati e

dove d’Amico insegnava Storia del Teatro;

rapporto fondato su profonde affinità mai

intaccate dai momenti di disaccordo.

La prima lettera da Venezia è dell’8 luglio 1936,

durante le prove delle Baruffe e del Ventaglio.

«Caro Professore, se tardo a scriverLe è perché le

cose interessanti da dirLe non sono molte.

Le prove sono già molto avanzate, essendo stati

attaccati tutti e tre gli atti delle commedie successivamente, senza preoccupazione alcuna di

completare e fissare una parte prima di passare

alle altre, con i risultati malfermi che non è difficile immaginare.

La regia di Simoni, come Lei sa benissimo, si

fonda sulla interpretazione veristica del mondo

goldoniano; e non si può negare che le Baruffe

pur con il loro sottostrato di ben architettate

combinazioni, possano inquadrarsi in una cornice veristica. Ma tale interpretazione rivela le

sue debolezze quando, nelle ballettistiche vicende del Ventaglio il regista trovandosi di fronte

allo svenimento di Evaristo è tentato di abolirlo

e in ultima analisi, ridotto di alcune battute

caratteristiche, è costretto a modificarlo per non

disturbare l’andamento dell’azione.

N

il pensiero di riuscire a far di loro qualche cosa di

veramente profondo: sarà già moltissimo se si

riuscirà a farli fare qualche cosa col più esteriore

ed imposto atteggiamento; ma quanto all’espressione dei sentimenti attraverso la parola, in

modo che essi acquistino un rilievo, temo che

non varrà nemmeno la pena di richiedergliela:

qualunque nostro allievo è diecimila volte spiritualmente più trattabile dei migliori fra questi».

Ricordo che gli attori che suscitano queste reazioni si chiamavano Benassi e Cervi, Andreina

Pagnani e Evi Maltagliati, tutti apprezzati in

altri luoghi del carteggio. Non era dunque in

discussione la loro qualità, ma la disponibilità a

essere “spiritualmente trattabili”. Costa era già

acceso dall’intenzione manifestata da d’Amico

di organizzare una compagnia formata esclusivamente da ex allievi dell’Accademia. E appena

poche settimane prima, a Padova, aveva vissuto

un’anticipazione di quella formula partecipando all’allestimento del Mistero firmato da

Tatiana Pavlova (ma secondo Costa fu opera di

d’Amico), in cui disciplina e duttilità avevano

vinto su tecnica e virtuosismo. Quanto al “non

metodo” di Simoni, che procedeva dal particolare al generale, costruendo per improvvise

intuizioni, era troppo lontano dal già ferreo

ordine mentale di Costa. La cui attenzione era

del resto volta agli attori più che al regista.

Prosegue infatti la lettera: «Lei sa che io rinuncerei immediatamente al teatro se dovessi contentarmi di creare spettacoli puramente visivi, sia pure

nel miglior senso della parola. E poiché ogni mio

sforzo tenderà a rinnovare il tono delle parole ed il

senso delle battute, pongo ogni mia attenzione nel

modo con cui quelle sono oggi parlate e queste

superficialmente intese. A furia di osservare riuscirò, spero, a identificare con precisione quella

orribile cadenza teatrale retaggio di chi sa chi, che

per quasi tutti gli attori è oggi l’unica intonazione

della battuta e che per quei due o tre che creerebbero una propria intonazione ad ogni battuta è

una indimenticabile forma che falsa ogni migliore

intenzione. Ma non sarà questo, sebbene difficilissimo, il più duro compito: v’è quello di riuscire a

trovare la maniera di dare all’attore la coscienza

del compito suo e di fargli comprendere che la

buona accentazione della battuta non è affatto il

massimo a cui deve tendere ma il minimo che si

ha il dovere di pretendere da lui; che una delicata

dizione e una raffinata appoggiatura non sono

null’altro che materialissimi mezzi, dei quali deve

sapersi servire per rivelare, sulla guida razionale

delle parole, il sublime irrazionale intuìto dal

poeta. Per questo a me pare che manchi un poco

nella nostra scuola uno studio più interiore che

non sia quello puramente tecnico, e che potrebbe

essere dato dallo studio della psicologia (o della

Psicologia) e soprattutto dall’interpretazione della

poesia. Per questo credo anche che agli allievi, specialmente ai più giovani, dovrebbe essere proibito

anziché reso gratuito l’ingresso ai teatri (d’Amico

aveva ottenuto questo privilegio per gli allievi

dell’Accademia in tutti i teatri di Roma), mentre ai più preparati potrebbe essere consentito soltanto con l’obbligo della più minuziosa critica,

5

Orazio Costa REGISTA

IL TIROCINIO

In verità poi l’interpretazione veristica assunta in

partenza, subisce qualche modifica e addirittura

delle trasformazioni di compromesso nella concertazione musicale della pantomima del Ventaglio

e qua e là in altre scene delle due commedie.

Simoni ha avuto occasione di difendere calorosamente la sua interpretazione con il pittore

Selvatico, sostenitore delle necessità stilistiche,

gridando che lo stile goldoniano non esiste, che è

un’invenzione dell’Ottocento che vedeva il

Settecento secondo l’interpretazione dei De

Goncourt. I quali avevano sott’occhio le pitture

di Fragonard e dimenticavano o non conoscevano quelle di Longhi…

È d’altra parte strano che con intenzioni così

realistiche la regia non si sia interessata più a

fondo alla creazione dei caratteri anche se appena accennati, anche se inesistenti, per giustificarsi e materiarsi.

Ma la più curiosa delle interpretazioni goldoniane è quella dei comici veneziani, i quali, eredi di

chi sa quale imbastardita tradizione, avendo recitato molte volte le Baruffe son venuti riempiendole di soggetti, di lazzi, di frizzi di antichissima,

certo, origine, ma così discordanti con lo stile goldoniano; talora così fuori d’ogni preoccupazione

di tempo e d’ambiente; e quasi sempre così estranei

al personaggio che li deve eseguire, che è un vero

orrore. Non si arriva a comprendere come essi

abbiano creduto non solo opportuno, ma necessario infarcire in tal modo quelle scene già così vivaci di tanto bestiali scempiaggini. E bisogna vedere

come ci tengono e come soffrono quando Simoni

abolisce quelle… creazioni che a loro paiono più

sacrosante del testo del Vangelo e a tal punto che,

batti e ribatti, qualcuna son riusciti a farla passare, e temo che si ripromettano di farne passare

ancor di più nei giorni di rappresentazione».

È un Simoni colto nel momento di avviare

una riforma, di affrontare nella concretezza

della scena la questione fin allora dibattuta in

ambito letterario (e alquanto confusamente)

sul “realismo” di Goldoni. E di affrontarla

anche sul terreno più ostico: il Goldoni

deformato dagli attori veneti.

L’anno successivo fu la volta del Bugiardo.

Altro resoconto di Costa a d’Amico (7 luglio

1937). «Il tono generale delle prove di quest’anno mi pare, forse mi sbaglio, un po’ inferiore a

quello dell’anno passato: Simoni è sempre quel

sentimentale spirito entusiasta ricco di intuizioni

e di trovate, ma assolutamente privo di metodo.

Pensi, tanto per dirne una, che non ha nemmeno

una volta letto la commedia agli attori: e soltanto accidentalmente gli capita di chiarire l’interpretazione che ne fa e lo spirito dei personaggi.

Quello che a tratti e saltuariamente egli viene

dicendo sarebbe stato più che sufficiente a inquadrare senza pericolo di sviamenti dal lavoro una

prima volta per sempre; ma così, mi pare, che

non faccia altro che creare impaccio alle tonde

menti dei comici distolti ogni momento dalla

non assimilatrice loro digestione.

Quando mi trovo vicino agli attori perdo sempre

un poco di quel tanto entusiasmo e coraggio che

ho e che mi sento, pensando quanto sia utopistico

numero 1

6

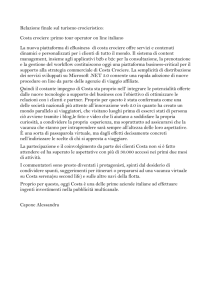

In questa foto vediamo

un giovanissimo

Orazio Costa attore

in uno spettacolo

goldoniano realizzato

nel ‘37 dalla Scuola

Eleonora Duse

non tanto delle forme esteriori della

regia, abbastanza facile, ma dei toni

particolari e più ancora di quel

famoso tono generale difficile da

identificarsi».

Sull’Accademia, della quale non

fa più momentaneamente parte

né come allievo né come docente,

Costa ha idee non sempre concordanti con quelle di d’Amico.

A cominciare dalla scelta di

Tatiana Pavlova come insegnante

di regia, della quale non condivideva lo pseudostanislavskismo e

tanto meno certe manifestazioni

di gusto.

Venezia era stata un’esperienza utile ma non

esaltante per chi, nonostante la giovane età,

aveva coscienza delle insufficienze teoriche e

pratiche della scena italiana. Fu certo questa

evidente insoddisfazione nell’allievo che sentiva più vicino alla sua concezione del teatro, a

spingere d’Amico nell’autunno del 1937 a una

decisione rivoluzionaria per i tempi: quella di

inviarlo con una borsa di studio all’estero. Fu

scelto Jacques Copeau, anche per l’amicizia

che lo legava a d’Amico. Copeau non aveva

più una scuola ma accolse il giovane italiano

(perfettamente bilingue) consentendogli di

assistere a tutte le prove dell’Asmodée di

Mauriac che stava mettendo in scena alla

Comédie. Fu un incontro decisivo che si prolungò in Belgio, dove Copeau tenne una serie

di letture di classici, e dove Costa poté avere

frequenti dialoghi col maestro sull’arte, la letteratura e il teatro. Di tutto ciò informò come al

solito d’Amico in una lettera del marzo 1938

(pubblicata ora nel n.42 di “Ariel”), nella quale

si intravedono alcune componenti primarie

del futuro regista e didatta: lo studio della

fonetica e della tecnica respiratoria, l’interpretazione basata su una rigorosa esegesi del testo,

le letture pubbliche di testi poetici e drammatici, la passione per il canto gregoriano.

Di ritorno in Italia lo attendeva il progetto di

d’Amico per la Compagnia dell’Accademia

entrato nella sua fase realizzativa. Qui l’accordo con il maestro fu perfetto: sui criteri guida,

sul repertorio (salvo Alfieri, amato da Costa e

mal sopportato da d’Amico), sugli attori e i

registi, tutti ex allievi della scuola. Anche se per

Costa la prevista autarchia della formazione

avrebbe dovuto essere totale e riguardante tutti

i settori, compresi gli scenografi e i costumisti,

e addirittura gli elettricisti: ogni volta che il

tema ricorre nella corrispondenza con

d’Amico – il quale aprì a delle eccezioni: per

esempio scritturò Tino Carraro, non proveniente dall’Accademia – Costa si inalbera in

una strenua difesa del “territorio” da ogni

estraneo (“basteremo noi stessi”; “non abbiamo bisogno di nessuno”). Posizione estrema,

ma anche coscienza di un pericolo reale, che

infatti si verificò: gli spettacoli esemplari della

Compagnia dell’Accademia - Donna del

Paradiso, Re Cervo, Questa sera si recita a soggetto - furono tutti nella prima stagione, 193940; quando l’anno successivo d’Amico cedette

la direzione all’”estraneo” Corrado Pavolini,

perse immediatamente la sua identità.

A Costa non restò che iniziare una carriera di

regista al servizio di enti o compagnie. Nel

1941 la Biennale di Venezia gli commissiona la

regia del Poeta fanatico: un Goldoni in lingua e

in gran parte in versi, una commedia fra le

meno note e lodate. Scrive a d’Amico (22

luglio) che tutto nell’organizzazione va di traverso salvo… gli attori che «si sono dimostrati

verso di me pieni di attenzione di cortesia e perfino d’una almeno apparente gratitudine. Mi pare

che Ninchi [Annibale] vada bene e così anche la

Palmer (se non fosse la poca avvenenza) specialmente per quel che riguarda il movimento. E tutti

gli altri seguono abbastanza bene l’insieme, tranne forse, per ora almeno, il nostro Crast che ho

dovuto prendere per la parte di Lelio e alla quale

non si sente portato. Non vi ho detto di Baseggio

perché veramente merita un posto a parte, anche

per l’interessamento particolare che mette nel lavoro. Certo se vi sarà un successo [che ci fu, e notevole] lo si dovrà in grandissima parte alla sua

maschera [Brighella]. Ho inventato per lui, e lui

stesso ha portato un certo contributo alle invenzioni, moltissime cose che lui realizza sempre, bisogna

riconoscerlo, come se fossero partite dalla sua fantasia. Ho avuto delle prove veramente divertenti

in cui gli attori hanno messo tanta volontà e felicità di fantasia che è stato per me un vero grande

piacere compiere il mio ufficio di suscitatore di

idee e di discriminatore di effetti».

Insomma: un idillio, inatteso: il solo a far le

bizze fu proprio un compagno d’Accademia,

Antonio Crast.

Il carteggio con d’Amico naturalmente continua. Forse gli accenni più interessanti son

quelli relativi a progetti restati tali. Come un

film sulla Vita di Cristo tratto dal libro dell’abate Ricciotti, che Costa immagina di girare

nella campagna romana, con tutti non attori

(1941); o un Aminta con la Morelli-Silvia:

«non è quella descritta dal satiro (ah no!) ma è

brava e può somigliare ad un’aspra piccola

Diana» (1942); o un Filippo di Alfieri “adattato” e subito respinto da d’Amico (1944).

16 marzo 1944. Roma occupata,

Costa è a Comunanza, presso Ascoli

Piceno, nella casa di campagna di una

cognata: «Come usciremo da questa

tragedia, se ne usciremo? E come avremo

la forza di metterci al lavoro enorme

della ricostruzione e di ritornare al lavoro più facile e felice che abbiamo così

inopinatamente interrotto? Quando si

pensa che ormai la ricostruzione non

potrà più essere relativa al solo nostro

paese ma dovrà riguardare gli uomini

come un tutto unico, viene da tremare

al pensiero che a tutti noi incomba un

compito così vasto. Io sono da sei mesi

ormai in esilio. Non so se ho fatto bene a

isolarmi. Talvolta penso persino di ritornare a Roma, poiché il peso della solitudine in cui

mi trovo m’è quasi insopportabile. Ma poi penso

che non saprei resistere a quello della visibile schiavitù e continuo a restare qui dove leggo e scrivo e

m’illudo di preparare lavoro per quando sarà possibile. Studio Ibsen, Alfieri e Cechov. Mi sono letto

le raccolte di teatro sacro del De Bartholomaeis e

del Bonfantini. Ho trovato questo teatro (salvo le

“laude” e qualche sparsa grazia lirica perduta qua

e là) insopportabile e stramorto. Eppure il teatro

sacro dovrebbe essere domani l’unico teatro. Ma

bisogna rifar tutto daccapo, poiché la nostra irreligiosità d’oggi ha bisogno di ben altra forza».

Cosa esattamente intendesse con queste ultime parole si troverà spesso a spiegarlo; e nel

modo più chiaro quando (1960) contestò

«l’insanabile incompatibilità fra “sacro” e “teatro”» sostenuta da Chiaromonte.

Intanto gli anni dell’apprendistato paiono già

un lontano ricordo.

(Le lettere qui citate sono conservate

nel Fondo d’Amico presso il Civico Museo Biblioteca

dell’Attore di Genova, che ringrazio)

numero 1

7

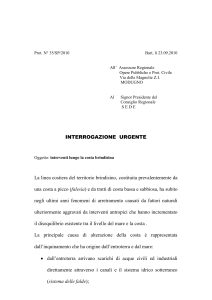

Flora Carabella

e Rossella Falk

durante le prove di

Sei personaggi

in cerca d’autore

L’ARCANGELO

CON LE SCARPE

VIBRAM

di Luigi Squarzina

on è tempo di analisi, è tempo di elegia

per l’artista appena scomparso che ha

saputo far fronte come pochi al dettame

del maestro di tutti noi, “dovete amare

il teatro e non voi stessi nel teatro”, un

viatico nutriente ma di aspro sapore per un pellegrinaggio lungo e difficile. Silvio d’Amico era

maestro di Costa e anche suo compagno di

banco nel senso spirituale, del comune ascolto

prestato alla voce di Copeau; così intimamente

coesi che nella fase di consuntivi Orazio ha

potuto muovere a Silvio un rimprovero di

fondo che per essere stato da lui stesso affettuosamente definito “infantile” non rimane meno

netto: “Quando ho deciso di fare teatro io stavo

andando verso il cinema. Colpa anche di

d’Amico di non aver capito”.

Ma io vorrei parlare da testimone ancora investito dal ricordo di alcuni degli spettacoli che

ho visto.

Li ritrovo nel numero speciale dedicato a Costa

dalla rivista “Comunicazioni Sociali”, luglio settembre 1998, a cura di Alessandra Ghiglione

e Gaetano Tramontana, con una teatrografia

meritoria (nella quale sorprende veder recitare

Eros Pagni nel 1942 in Fermenti: anche se è

l’inno di O’Neill all’adolescenza, Pagni si diplomerà all’Accademia nel 68/69). Delicata è la

questione che potrebbe sorgere dalla cronologia

delle stagioni cruciali 1943/44 e 1944/45;

“Comunicazioni Sociali” (come la bella voce

“Orazio Costa” della Enciclopedia dello

Spettacolo) colloca con esattezza nel febbraio e

nel giugno ‘43 Il piccolo Eyolf al teatro Quirino

e Hedda Gabler all’Eliseo, poi nel giugno ‘45

all’Eliseo l’accoppiata Merimée - De Musset.

Se con i due Ibsen del ‘43 Costa ritmava i mesi

che preparavano l’armistizio del clima di disfatta incombente che già si era sentito dopo

Stalingrado attorno all’Opera da tre soldi, saggio

dell’Accademia (insegnante di regia Guido

Salvini) con cui si diplomava Vito Pandolfi e in

cui agitavamo tutti, futuri attori e futuri registi,

da Gassmann a Salce a Mazzarella alla Padovani

a chi scrive, nel ‘45 con lo spettacolo dell’

Ottocento francese egli partecipava in prima

linea alla rivoluzione culturale che rinnovava la

nostra scena dopo la Liberazione, nel momento

fatato del teatro-come-vita. Si dirà: volevi parlare di elegia, dunque di poesia, e cominci con la

filologia? Ma, pochi anni dopo gli spettacoli

che ho nominato, questa seconda si sarebbe

manifestata anche da noi come filologia anche

dello spettacolo contemporaneo, dimostrandosi indispensabile alla prima al punto di fare da

levatrice a un teatro di contaminazione e di

citazione, teatro-sul-teatro. Conservo in me

immagini vivide e tuttora stimolanti sia dello

Eyolf che di Hedda, messinscene, in una Italia

dell’oscuramento a lungo scusa dalle correnti

guida, ben all’altezza della regia europea tanto

più avanzata della nostra; per Hedda, dopo il

suicidio di Sarah Ferrati e l’accordo agghiacciante della tastiera su cui crollava e il cinismo

della battuta finale di Giulio Stival, “Queste

cose non si fanno!”, noi allievi registi del primo

anno potevamo discutere tra noi se lo spettacolo intendesse presentare un’eroina in lotta

impari contro i pregiudizi del suo tempo o la

sconfitta di un estetismo superomistico che

alludeva al totalitarismo vacillante. Nei toni di

bianco verde e oro di scene e costumi (Tullio e

Valeria Costa) il palcoscenico era al tempo stesso ipnotico e straniante, ambiguità rivelatrice

per la quale nel gennaio ‘45 noi fummo in

grado di ammirare senza gridare al miracolo

inatteso gli epocali Parenti terribili di Visconti.

Non mi ero formato sotto il suo magistero

eppure Costa fu il primo a darmi lavoro appena finita l’Accademia. Nel 1945 il diploma di

regia era più un pericoloso identikit che un

passaporto. Né Guido Salvini né Ettore

Giannini a cui mi ero proposto come assistente avevano niente per me; Costa mi disse di sì e

partìi ipso facto per Milano. Su suo consiglio

Orazio Costa REGISTA

N

numero 1

8

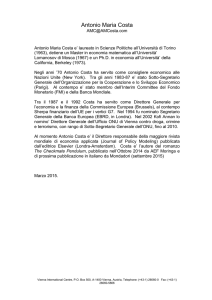

Una scena

del Don Giovanni

di Molière

Compagnia

Piccolo Teatro

della Città di Roma

più da fratello maggiore che paterno, gli copiai

le inconfondibili scarpe Vibram con le suole di

gomma dura a carro armato, provvidenziali

nella poltiglia invernale di quella Milano 1945

quasi senza riscaldamento né mezzi di trasporto. Andava in scena il secondo spettacolo della

Compagnia Borboni - Randone - Carnabuci Cei di cui Costa era direttore, Vento notturno

di Ugo Betti. Il primo era stato un grande successo milanese, Giorni senza fine di O’Neill, un

O’Neill alla ricerca di Dio giocato su uno

sdoppiamento, lo scrittore John Loving e il suo

cattivo dèmone, Randone e Carnabuci. Io ero

assistente non alla regia - non ce n’era nessuno

- ma alla Compagnia. Randone mi parve

eccelso nella parte bettiana dell’anziano solitario che comunica a distanza con un’altra solitudine. I due spettacoli che avevo il compito di

seguire in tournée ottennero a Firenze lusinghiere recensioni da parte di Eugenio Montale,

critico teatrale (competentissimo!) del quotidiano di Firenze che riprendeva le pubblicazioni. Scrisse Montale sulla “Nazione del

Popolo”: “Orazio Costa, uno dei migliori

nostri registi e dei più colti, ha tratto eccellenti

effetti dal nuovo lavoro di O’Neill, facendo

centro naturalmente sul personaggio sdoppiato”. Quanto a Betti, Montale giudicò “la commedia.....certo fra le sue migliori”, la regia

“abile e intonata” e Randone “attore fra i nostri

migliori”. Le scenografie consistevano di alcuni tralicci per O’Neill, verniciati di bianco su

un panorama di panno nero, e di una parapettata di tela per Betti; i tramonti li facevo io

girando lentamente a mano un paio di padelloni. Da raccontarla, quella tournée del pri-

missimi dopoguerra, un misch masch di piazze

che ci portava a recitare una sera a Faenza e la

sera dopo ad Asti viaggiando su treni affollati

all’inverosimile (se un passeggero o una passeggera erano colti da un bisogno ce li dovevamo

passare di spalla in spalla fino alla toilette,

senza potercene lamentare come i festaioli

romani del Capodanno 2000); nei convogli in

penombra che correvano su ponti di fortuna

del Genio militare, invisibili ai viaggiatori, ci

sentivamo librati nel vuoto, come le scelte artistiche di Costa al di sopra delle contingenze

sfavorevoli che non potevano inficiarne la validità; e di una di quelle scelte ci inorgogliva

essere latori. Dopo aver allestito altri due spettacoli, una commedia irlandese diretta da Vito

Pandolfi (dove recitai anch’io) e un Pirandello

messo insieme dalla Borboni, la Compagnia si

numero 1

Parenti terribili viscontiani, coetaneo e collega

d’ Accademia.

Venne poi in via Vittoria, sull’esempio di via

Rovello a Milano, l’avventura del Piccolo

Teatro della Città di Roma, non riconosciuto

tale né dal Comune né dal Sottosegretariato

allo Spettacolo. I cattolici al potere nello Stato

e nella capitale aiutavano poco un regista sinceramente e dichiaratamente religioso che a

onor del vero ben poco gli somigliava; non fu

sufficiente l’influenza di Silvio d’Amico, il

quale d’altronde non poteva avere solo quel

pensiero tanto più che con Costa l’Accademia

procedeva sulla giusta strada: non bastarono la

compattezza della Compagnia quasi tutta di ex

allievi, un ensemble bellissimo (anche per le

grazie delle giovani attrici), il più prossimo che

Costa sia riuscito a riunire alla sua concezione,

9

Orazio Costa REGISTA

sciolse assai prematuramente finendo senza

eutanasia per improvviso forfait del capocomico. Era tipico della intransigenza di Costa

avere proposto un repertorio austero in una

Italia che desiderava solo tirare il fiato, ed è storicamente da rimarcare - a correzione di certi

luoghi comuni sulla regia che sarebbe venuta

imponendosi a suon di allestimenti - che il

nuovo stava nascendo soprattutto dal rigore,

dalla tensione, dalla convinzione di offerte

rischiose; questo a pochi mesi dal momento in

cui lo stesso Costa a Roma avrebbe potuto

disporre di mezzi sufficienti per una raffinata

Carrozza del SS. Sacramento accoppiata a un

elegante e commovente Candeliere dove a fianco di Andreina Pagnani si rivelava Giorgio De

Lullo attor giovane, confrontandosi nello stesso Teatro Eliseo con l’Antonio Pierfederici dei

scrisse Giorgio Prosperi, “tra l’ordine monastico e il sodalizio medievale” - ma erano ragazzi

allegri e innamorati; e quanto più sorprendenti e ispirati erano stati i Sei Personaggi del ‘48

con i giovanissimi Rossella Falk (quelle gambe

lunghissime e tornite che uscivano dal “vestitino” nero aderentissimo mentre cantava da

sciantosa sul pianoforte), Tino Buazzelli,

Gianrico Tedeschi, Giancarlo Sbragia, su un

palcoscenico presentato a rovescio, rispetto alla

pur autorevole messinscena di un anno e

mezzo prima con tanto di Ferrari, Pilotto e

Tofano; non bastò la serietà del repertorio. È

stato notato che la metodologia mimetica di

Costa, su cui non è mio compito soffermarmi,

sembrava trasparire dai suoi spettacoli meno

chiaramente di altre, storicistica, epica, critica,

di gruppo, di immagine, di strada, di cantina,

neodadaista, neobarocca, decostruzionistica, di

metateatro, di contaminazione, povera, provocatoria, crudele e tante ancora, del cui avvicendarsi però si dovrà pur discutere altrettanto in

termini di maggiore o minore aderenza delle

messinscene ai presupposti teorici.

Privilegiando il momento emotivo del ricordo

voglio citare due uscite del Piccolo Teatro passato da via Vittoria a via Sicilia, dal teatrino

dell’Accademia al Teatro delle Arti: Le Colonne

della società (1951), l’Ibsen, ispiratore di molta

drammaturgia moderna, con al cento un formidabile Tino Buazzelli la cui ammissione di

responsabilità, isolata in un cono di luce, non è

dimenticabile, e due anni prima (1949) il

capolavoro alferiano di Costa, Mirra, affidata a

una lacerata lacerante Anna Proclemer inguainata in un corpetto da cui stentava a prorompere la femminilità, ancorata a un tormentoso

coulisson, forse il miglior costume mai disegnato da Valeria Costa (l’ascetico Orazio era

un più che sapiente valorizzatore della bellezza

muliebre) - Anna, uscita più dalla ribalta del

GUF o delle Arti di Bragaglia che non da

Piazza della Croce Rossa eppure vicinissima fin

dall’esordio allo spirito dell’Accademia, protagonista, con la Falk, anche della Dodicesima

notte, 1950, dove campeggiavano il Malvolio

di Randone e il Festa di Tedeschi.

Via Rovello gli dette spazio. Nel maggio 1955

io ero alla prima di Processo a Gesù. Era una

delle volte in cui Fabbri aveva scritto con convinzione; Costa, con Teresa Franchini

(“Lasciateci Gesù!”), Antonio Crast e Augusto

Mastrantoni seppe rendere convincentissima,

al limite, aureo in quel caso, della mozione

degli affetti, la pur scontata assoluzione finale

del Messia. Non ho visto, anche se oggi mi

sembra strano, nessuno degli spettacoli in cui

Costa dispiegava la sua vocazione all’uso del

coro, ambito in cui l’eccellenza gli veniva riconosciuta fino alla benevola o invidiosa presa in

giro; la coralità era patrimonio dell’Accademia;

ma da quel Processo a Gesù, retto da attori di

grande professionismo, emanava una musicalità vocale d’insieme e un contrappunto di gesti

(alcuni proprio “suoi”, esorcistici) che solo un

mago dei cori poteva conseguire.

numero 1

10

DRAMMATURGIA SCENICA

DELL’INVISIBILE

di Claudio Meldolesi

I Dialoghi delle Carmelitane

di George Bernanos

uno degli spettacoli

storici di Orazio Costa

numero 1

ilvio d’Amico doveva aver intuito la

riluttanza della regia a farsi materia

d’insegnamento quando, nei primi

anni Trenta si preparava a fondare

l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica a Roma. Appare sintomatico il fatto

che chiese di farsene professori, prima, a

Copeau e, poi, alla Pavlova, che supponeva

S

iniziata al metodo Stanislavskij, dato che da

vent’anni ormai fallivano in Italia i tentativi

d’importare quella risorsa, benché non fossero mancati suoi notevoli esploratori ingenui. Comunque, se la scelta della Pavlova si

rivelò inadeguata, bastò a fornire i primi

necessari orientamenti al talento di Orazio

Costa. Ma fu poi questo allievo d’eccezione,

perfezionatosi a Parigi alla scuola copeauiana, a farsi fondatore dell’insegnamento registico italiano e guida artistica globale di

quell’istituzione.

Il suo cattolicesimo era diverso da quello,

essenzialmente francescano, del presidente

dell’Accademia e la sua personalità era troppo

forte perché non si determinasse qualche

imprevedibile corto circuito con lui; ma direzione istituzionale e direzione artistica furono

da loro esemplarmente combinate, naturalmente grazie anche agli attori maestri di recitazione, in qualche caso ancora segnati dal

magistero della Duse. Come fosse una compagnia, questa scuola era un luogo di differenze intime, a distanza dalla normativa fascista. Si potrebbe dire, a questo punto, delle

svolte che l’Accademia d’Arte Drammatica

conobbe e trasmise al teatro italiano di metà

secolo, come del ruolo avuto allora dagli

uomini di teatro cattolici nella disgregazione

del trasformismo ideologico del regime, avendo agito Costa su ambedue questi terreni da

protagonista; ma più strategico si sarebbe

rivelato il suo merito nella precisazione della

novità artistico culturale che si andava formando in Italia. Etico fu infatti il suo Gestus

di fondatore, cresciuto al contatto della fede

come dell’organicità scenica appresa in

Francia. Non a caso, al contrario di tanti

nuovi dirigenti culturali cattolici, Costa, per

la particolarità del suo percorso non fu mai

protetto dai governi democristiani, fin dal

tempo in cui il Piccolo Teatro della Città di

Roma da lui fondato nel 1948 fu costretto a

precoce chiusura.

Non sorprende così che le sue realizzazioni

degli anni Cinquanta risultino alla distanza

dialettiche con quelle del comunista Visconti

per fermenti prossimi all’esistenzialismo. Ma

una non mediata assunzione di responsabilità

anche istituzionali tendeva poi a qualificare i

suoi incontri da artista con il testo. E se

Alessandro d’Amico ha espresso qualche dubbio sulla definizione di “regia a spettacolo

unico”, con cui chi scrive ha cercato di fissare

questa segreta concordanza con Visconti e, in

parte, con l’Eduardo regista, resta comunque

il senso di questa singolare contemporaneità

di ricerche, segnata da marcanti coinvolgimenti individuali.

In Costa bastavano le ambientazioni corali, le

verticalizzazioni dei nodi drammatici o le

modalità di partizione drastica della partitura

testuale (prossime a quelle di Stanislavskij) a

creare delle sintomatiche continuità di spettacolo in spettacolo. Sembrava gareggiare allora

la forma ricorrente dei suoi spettacoli con la

varietà delle scritture e degli ordini dialogici:

si trattava di una ricerca comparabile con

quella originaria che aveva indotto Copeau a

optare per una scena unica, ospite di

Orazio Costa REGISTA

11

numero 1

ilvio d’Amico doveva aver intuito la

riluttanza della regia a farsi materia

d’insegnamento quando, nei primi

anni Trenta si preparava a fondare

l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica a Roma. Appare sintomatico il fatto

che chiese di farsene professori, prima, a

Copeau e, poi, alla Pavlova, che supponeva

S

iniziata al metodo Stanislavskij, dato che da

vent’anni ormai fallivano in Italia i tentativi

d’importare quella risorsa, benché non fossero mancati suoi notevoli esploratori ingenui. Comunque, se la scelta della Pavlova si

rivelò inadeguata, bastò a fornire i primi

necessari orientamenti al talento di Orazio

Costa. Ma fu poi questo allievo d’eccezione,

perfezionatosi a Parigi alla scuola copeauiana, a farsi fondatore dell’insegnamento registico italiano e guida artistica globale di

quell’istituzione.

Il suo cattolicesimo era diverso da quello,

essenzialmente francescano, del presidente

dell’Accademia e la sua personalità era troppo

forte perché non si determinasse qualche

imprevedibile corto circuito con lui; ma direzione istituzionale e direzione artistica furono

da loro esemplarmente combinate, naturalmente grazie anche agli attori maestri di recitazione, in qualche caso ancora segnati dal

magistero della Duse. Come fosse una compagnia, questa scuola era un luogo di differenze intime, a distanza dalla normativa fascista. Si potrebbe dire, a questo punto, delle

svolte che l’Accademia d’Arte Drammatica

conobbe e trasmise al teatro italiano di metà

secolo, come del ruolo avuto allora dagli

uomini di teatro cattolici nella disgregazione

del trasformismo ideologico del regime, avendo agito Costa su ambedue questi terreni da

protagonista; ma più strategico si sarebbe

rivelato il suo merito nella precisazione della

novità artistico culturale che si andava formando in Italia. Etico fu infatti il suo Gestus

di fondatore, cresciuto al contatto della fede

come dell’organicità scenica appresa in

Francia. Non a caso, al contrario di tanti

nuovi dirigenti culturali cattolici, Costa, per

la particolarità del suo percorso non fu mai

protetto dai governi democristiani, fin dal

tempo in cui il Piccolo Teatro della Città di

Roma da lui fondato nel 1948 fu costretto a

precoce chiusura.

Non sorprende così che le sue realizzazioni

degli anni Cinquanta risultino alla distanza

dialettiche con quelle del comunista Visconti

per fermenti prossimi all’esistenzialismo. Ma

una non mediata assunzione di responsabilità

anche istituzionali tendeva poi a qualificare i

suoi incontri da artista con il testo. E se

Alessandro d’Amico ha espresso qualche dubbio sulla definizione di “regia a spettacolo

unico”, con cui chi scrive ha cercato di fissare

questa segreta concordanza con Visconti e, in

parte, con l’Eduardo regista, resta comunque

il senso di questa singolare contemporaneità

di ricerche, segnata da marcanti coinvolgimenti individuali.

In Costa bastavano le ambientazioni corali, le

verticalizzazioni dei nodi drammatici o le

modalità di partizione drastica della partitura

testuale (prossime a quelle di Stanislavskij) a

creare delle sintomatiche continuità di spettacolo in spettacolo. Sembrava gareggiare allora

la forma ricorrente dei suoi spettacoli con la

varietà delle scritture e degli ordini dialogici:

si trattava di una ricerca comparabile con

quella originaria che aveva indotto Copeau a

optare per una scena unica, ospite di

Orazio Costa REGISTA

11

numero 1

12

Shakespeare come di Eschilo o Dostoevskij.

Ambedue sembravano aver cercato nel

“prima” l’identità artistica dei loro scavi.

Costa essenzializzava il corso testuale distinguendo fra i portatori di azioni e gli altri, in

modo che questi agissero come un coro informale, anche se poi egli dirigeva lo spettacolo

con modalità complesse, da regista internazionale come da specialista della drammaturgia in lingua italiana. Un italianista pronto a

ogni sconfinamento viene da pensarlo oggi, e

filologicamente agguerrito dal bisogno di

precisione che la scena richiede a tutti i suoi

specialisti consapevoli: a lui in particolare

perché appassionato a investigare gli ultimi

lembi di sapere strappati all’inconoscibile,

essendo quest’ultimo un elemento distintivo

dello spessore delle sue messinscene.

Le decantazioni corali e le acquisizioni filologiche - quasi sempre di prima mano - venivano da lui giuocate direttamente sul terreno

dell’espressivismo per connotare quel vuoto:

che il pudore della fede rendeva passibili di

significazioni ulteriori da parte di ciascun

spettatore. Una presenza silenziosamente attiva sgorgava dalla serie dei richiami sacri e collegava le partiture di spettacolo in spettacolo,

nonostante Costa non avesse comunicato di

perseguire questo intendimento nemmeno

agli interpreti. Dove non cedeva a resistenze

convenzionali, agiva infatti come un officiante di un rito maggiore, non commensurabile

alla natura dei presenti, anche dopo il distacco dalle prove.

Dal loro interno, così, queste dinamiche rappresentative tendevano a surdeterminazioni

espressioniste, e a questa condizione naturalmente si collegava il metodo mimico, con i

suoi richiami primordiali ad alberi, tempeste,

scimmie, eserciti contrapposti e sangue. In tal

senso sembra fondarsi la definizione di “regia

a spettacolo unico” riguardo a Costa; e anche

se essa fosse poco accolta, questi richiami

continuerebbero a richiedere una concettualizzazione in sede saggistica. Si potrebbe parlare, anche, di “drammaturgia scenica dell’invisibile”. Inquietante era la bellezza che producevano le dinamiche rappresentative di

Costa, anche se potevano trovare solo in

forme di spaesamento il loro spazio in rapporto al dialogo.

Ciò lo fa pensare quale regista storico nella

distanza italiana; e questa collocazione trova

conferma nella radicalità delle sue realizzazioni sceniche maggiori, che erano tali da rifug-

gire dalle teorizzazioni scritte. Pur essendo un

uomo di scena dal raro sapere e un letterato

come pochi competente delle drammaturgie

segrete del teatro italiano, Costa ha pubblicato pochissimo sul suo lavoro. Preferiva elaborare le sue idee in quaderni privati; e non solo

per non avallare l’immagine diffusa nell’ambiente che lo voleva eccessivamente studioso.

Fin dai primi anni da professionista si era

dato il costringimento di non creare con

intelligenza estetica, e ciò aveva fatto trasparire tratti di duplicità nelle sue messinscene,

restando un creatore della scuola di Copeau.

Sembrava così organicamente predisposto al

lavoro sui frammenti testuali, per cui non ci

si sorprese che diventasse poi inventore di

inconfondibili spiazzamenti nei testi che rappresentava; ma la sua immagine al lavoro finiva così per distanziarsi da quella del regista

comunemente noto e apprezzato.

Chi scrive lo ricorda nei primi anni Sessanta

intento ad esperimenti estremi di messinscena

con i suoi allievi, all’Accademia; sicché drammi

poco più che naturalisti di Fabbri o di Muñoz,

per scatti grotteschi di senso, sembravano riformularsi al suo contatto; mentre poi negli spettacoli restavano solo dei segni discontinui di

tale interferenza drammaturgica del regista.

Era questo soprattutto un modo di restare

presente in incognito nelle messinscene, che

già Copeau aveva praticato. Mentre originale

era il suo modo di far rivedere la vita in scena

attraverso una particolare distanza. L’umanità

rappresentata da Costa si presentava così al

pubblico già predisposta al tragico, e lo spettacolo dal suo punto di vista consisteva in sforzi

di fede per plasmare cristianamente questa

condizione. Insofferente al limite del prevedibile, anche in senso confessionale, Costa cercava di scoprire scoprendosi a se stesso, coinvolgendosi nella storia del teatro occidentale,

fino a sembrare un messaggero del vuoto di

cui parlavamo, in Adelchi come nel Mistero

della Natività, Passione e Resurrezione di Nostro

Signore e ne I Dialoghi delle Carmelitane di

Bernanos come in Spiritismo nell’antica casa di

Betti, che portò in scena anche da interprete.

E poiché le sue regie vivevano di forti codificazioni, tanto da sembrar prossime a certi esiti

orientali, questo fermento debordava anche

nei suoi spettacoli da Ibsen e O’Neill, da

G. B. Shaw e Cechov, come da Molière e

Metastasio, da Goldoni e Alfieri, potevano

produrre esiti di segno originario anche in

contesti spettacolari tradizionali.

La disposizione ad attraversare i testi che gli

erano affini più e più volte, col tempo, lo

portò poi a creare dei topoi trasversali di temi

e strutture linguistiche che istituivano veri e

propri filoni nel suo repertorio; ed è questa

trasversalità che oggi molti suoi spettatori

rimpiangono, anche fra quelli estranei al suo

bisogno di far mondo con la fede. L’intima,

radicale coerenza dei suoi scavi non ha però

avuto il seguito cui sembrava destinata sulle

nostre scene, nemmeno nel lavoro dei suoi

allievi. Tuttavia, al fianco dei creatori rimasti

prossimi al suo scavo - come Claudia

Giannotti, Paolo Giuranna, Roberto

Herlitzka o Pino Manzari -, sono incomprensibili fuori dal suo magistero certi approdi di

Ronconi o di Barberio Corsetti.

Ciò rimanda alla fondazione della drammaturgia registica italiana che Costa operò insieme a Visconti, per sintomatici eccessi interpretativi: anche se la formazione filologica in

Costa tendeva a riassimilarli al dettato testuale; a queste transizioni, del resto, egli si era

dedicato fin dalla sua tesi di laurea in Lettere

sui dialoghi nei Promessi Sposi, discussa sessantatre anni or sono, cui fece immediatamente seguito la corrispondente trasposizione

drammatica. E lungo tutta la sua attività egli

valorizzò le frontiere del teatro, anche all’inverso, facendo sentire “romanzesco”

Shakespeare e “lirico” Calderòn. Gli bastava

fare incontrare con purezza ritmo testuale e

tono interpretativo per acquisire alle scene

queste scritture come fossero apolidi. E il

senso di queste ibridazioni può oggi essere

rintracciato nei suoi scritti pubblicati da

Giacomo Colli in “Una pedagogia dell’attore.

L’insegnamento di Orazio Costa” (Roma,

Bulzoni, 1989). Ma il lettore dovrà integrare le

sue parole con il senso di luminosità che traspariva talvolta dal suo ostinato fare scenico.

Un’altra immagine da

I Dialoghi delle Carmelitane

«Inquietante era la bellezza

che producevano

le dinamiche

rappresentative di Costa

- dice Meldolesi - anche se

potevano trovare solo

in forme di spaesamento

il loro spazio in rapporto

al dialogo»

Orazio Costa REGISTA

numero 1

13

numero 1

14

I due suonatori

in costume

in Ipazia di Mario Luzi

numero 1

15

SINTESI

Un momento

della Vita nuova

Per Luzi «la potenza

drammatica chiusa

nelle perfette forme

di quell’opera

giovanile di Dante

venne tutta in luce

come drammaturgia

nuda e sapiente»

MEMORIALE

DI UN’AMICIZIA

di Mario Luzi

icostruisco con meraviglia il corso

della mia amicizia con Orazio Costa

Giovangigli. Constato che, per quanto

sembrasse sempre esistita aveva nella

cronologia oggettiva una data abbastanza recente. In questa materia il paradosso

è di casa. Ciò che appare a noi e cioè la durata interiore soggettiva conta più di quella stabilita dalle misure convenzionali del tempo.

Così non mi veniva mai pensato – e credo

neanche a Orazio – che la nostra frequentazione fosse nata da pochi anni.

Conobbi Orazio quando nei suoi programmi

didattici di drammatizzazione di testi letterari

decise di affrontare con i suoi allievi la Vita

nuova di Dante.

Ero stato fino ad allora contrario per principio alle conversioni teatrali di opere nate in

altra forma e struttura. Quella recita a cui

Orazio mi chiese di assistere mi indusse a

cambiare parere: la potenza drammatica

nascosta negli eventi interiori e chiusa nelle

perfette forme di quell’opera giovanile di

Dante venne tutta in luce come drammaturgia nuda e sapiente. Fu una rivelazione nuova

di un libro a cui ero molto devoto.

Da allora cominciammo a tenerci al corrente,

di noi, del nostro lavoro. Nel 1978 Orazio mi

comunicò che avendo adottato nella sua

scuola come testo di quell’anno la mia Ipazia,

desiderava concludere il corso con un saggio

di recitazione pubblica e mi chiedeva il consenso e la collaborazione. Quel saggio tenuto

in un salone dell’Educandato della SS.

Annunziata a Poggio Imperiale divenne poi la

prima ufficiale all’Istituto del Dramma

Popolare a San Miniato. Non avevo mai scritto per il teatro se non molti anni prima, antefatto dimenticato, pietra oscura. Neanche

scrivendo Ipazia secondo una morfologia

drammaturgica avevo pensato davvero a una

possibile rappresentazione.

Ebbi allora modo di ammirare la sua lettura

affilata, aderente, precisa: questa offriva e

questa esigeva dagli attori; da là doveva sprigionarsi l’energia della recitazione. Dalla

intelligenza effettiva doveva nascere il pathos.

E su questo mi pareva implacabile. Qualche

attore di grido sopportava male la sua regia.

Tuttavia lo ammirava. Del resto era stato il

maestro di quasi tutti all’Accademia.

Ci ritrovammo poi affiancati nella preparazione di Rosales per il teatro di Genova che

esordì però al Maggio fiorentino, nel 1983,

alla Pergola.

Ci furono poi occasioni innumerevoli di collaborazione a partire dalle letture dantesche

nella chiesa di Badia che curò meticolosamente per anni. Anche io lessi qualche canto

della Commedia davanti a quel pubblico, in

quella atmosfera.

Ci furono anche vagheggiamenti, sogni che

rimasero tali. Un desiderio inappagato di

Orazio fu che io mi cimentassi con Emmaus.

Era un tema vertiginoso di cui si parlò più

volte. Ma io non lo sentivo in forma drammaturgica, ma piuttosto come un assoluto

simbolico. Lui però insisteva e io non rinunziai del tutto al progetto, intanto gli anni passavano.

Il fatto è che Orazio era, sì, un grande uomo

di teatro e aveva insegnato il teatro a tutta la

mia generazione e alle seguenti, ma lo era in

una visuale più ampia e certa di poesia. Era

dottissimo nella letteratura poetica di ogni

età e la composizione di poesie occupò non

poca parte del tempo che l’attività teatrale gli

lasciava libero. In anni recenti scelse con

l’aiuto di Sauro Albisani alcuni gruppi delle

sue poesie e ne fece un volume cospicuo a cui

stesi una breve prefazione. Con un fermo

risentimento stilistico soggettivo passavano in

quelle pagine parecchie delle fasi di ricerca

della poesia novecentesca in Italia e in

Europa. La sua aristocrazia naturale e ben

coltivata traspariva subito.

Di essa poteva accorgersi anche chi lo ascoltasse leggere i testi prediletti. Era d’una efficacia sobria ma molto incisiva. Ricordo che

durante un grande raduno di giovani a

Palazzo Vecchio in cui si parlò di Dante e di

Rimbaud si riuscì a tirarlo su dalla platea

dove si trovava per curiosità o per caso e io lo

persuasi a leggere l’ultimo canto del Paradiso.

Aveva problemi di voce, corde vocali allentate, era ancora in terapia. Ma quella lettura

roca e tesa, intellettivamente vibrante, soggiogò quell’affollatissimo uditorio e rimase

nella risonanza interiore dei presenti quando

si disciolsero.

Orazio Costa REGISTA

R

numero 1

16

SIAMO STATI

IRRICONOSCENTI

VERSO ORAZIO

di Luca Ronconi

ia per mancanza di tempo e di abitudine, sia soprattutto per una certa qual

sfiducia nelle mie qualità di scrittore, da

sempre mi riesce difficile mettere su

carta i miei pensieri: per lo più - e certo

se così non fosse nella mia vita non mi sarei

trovato a fare il regista - preferisco ricorrere al

teatro per parlare di chi o di quanto mi sta a

cuore; quando però dall’Ente Teatrale Italiano

mi è arrivato l’invito a stendere un breve contributo in ricordo di Orazio Costa a poche settimane dalla sua morte, vincendo d’acchito

tutte le mie più profonde remore nei confronti

dell’esercizio diretto della scrittura, ho subito

accettato la proposta nonostante la circostanza

fosse quanto mai “a rischio”: non di rado infatti, specie in un “autore” inesperto quale io

sono, al di là di ogni buona intenzione la sincera volontà di dar voce al dolore per la scomparsa di una persona cui si era legati, mantenendone vivo il ricordo, finisce, fissandosi in

discorso, con l’impantanarsi tra le secche delle

facili frasi fatte - non per nulla, ma è già questo

un luogo fin troppo comune, si sa che spesso

di fonte all’enormità e all’eccezionalità di un

evento come la morte, l’unico possibile commento è il silenzio. Fatti tutti questi preamboli,

perché dunque - e io per primo me lo sono

chiesto - non ho esitato un istante nel rispondere alla sollecitazione del professor Tian?

La prima ovvia risposta è che per chiunque in

Italia ami il teatro, sia come “fruitore” sia come

“operatore”, rendere omaggio a Orazio Costa

all’indomani della sua scomparsa, era sicuramente un atto dovuto. Non sono uno storico

della scena e non spetta quindi a me render

conto in dettaglio dei debiti che buona parte

dei protagonisti del teatro italiano del dopoguerra hanno contratto nei confronti di Costa,

ma credo sia sotto gli occhi di tutti l’importanza dell’apporto che Costa ha dato alla crescita

della civiltà teatrale italiana nella seconda metà

del secolo che si è appena concluso. Compagno

di strada di Silvio d’Amico e allievo assistente di

Jacques Copeau, promotore e protagonista

S

numero 1

17

Orazio Costa REGISTA

Il giovane

Luca Ronconi

attore in Candida

di G. B. Shaw

«Con Costa

- dichiara oggi

il regista ho condiviso

la passione per la

parola-in-scena.

In fondo alle

origini della mia

visione del teatro

come momento

di conoscenza

c’è anche l’idea

costiana del teatro

come “misura

dello spirito”»

numero 1

18

della “rivoluzione” teatrale, che a partire dai

tardi anni Trenta segna l’avvento sui palcoscenici patri della figura del “regista” - parola e figura

nei confronti della quale egli, d’altra parte, conservò un’ironica “distanza” per tutta la vita -,

pedagogo di non comune carisma impegnato

con rara abnegazione nelle più diverse avventure didattiche - dal pluridecennale insegnamento in Accademia a quello presso il Centro

Sperimentale di Cinematografia, dalla creazione del Centro di Avviamento all’Espressione di

Firenze all’apertura della Scuola di Teatro di

Bari -, maestro a vario titolo di quasi tutti i più

acclamati interpreti della nostra scena (e non

solo), da Tino Buazzelli a Nino Manfredi, da

Paolo Panelli a Glauco Mauri, da Monica Vitti

a Rossella Falk, da Umberto Orsini a

Giammaria Volonté, da Gianrico Tedeschi a

Giancarlo Sbragia o a Gabriele Lavia - per non

citare che alcuni nomi a caso dallo sterminato

registro dei suoi allievi -, Costa ha lasciato una

traccia indelebile nel panorama teatrale italiano

degli ultimi decenni. Probabilmente considerazioni di questo genere già sarebbero sufficienti a

spiegare in assoluto il desiderio, o forse meglio

la necessità di ricordare il lungo viaggio attraverso la scena di Costa, ma non bastano a far

luce sui motivi più veri che mi hanno spinto a

scrivere queste righe.

Abbandonando il punto di vista generale a

vantaggio di una prospettiva più personale,

devo subito cominciare con l’ammettere che

per primo appartengo alla gran massa degli

numero 1

uomini di teatro italiani che non possono

negare i propri obblighi di riconoscenza nei

confronti di questo grande Maestro. Nel biennio 1951-52 /1952-53 ebbi Costa come insegnante di recitazione in Accademia e in quegli

anni mi trovai pure a seguire le sue lezioni di

regia; subito dopo il mio debutto come attore

sotto la guida di Squarzina in Tre quarti di

luna nel 1953, proprio diretto da Orazio

Costa mi trovai poi a cimentarmi nella mia

seconda prova d’attore in una messa in scena

di Candida di George Bernard Shaw prodotta

dal Teatro Stabile di Roma nel 1954. Il successivo appuntamento professionale - ma questa

volta a ruoli invertiti - col mio ex insegnante

risale a una ventina d’anni dopo la messa in

scena shawiana appena ricordata, quando volli

cioè Orazio come attore nella versione televisiva di Orlando furioso. Al di là delle profonde

differenze di gusto e di orientamento culturale

che ci hanno separati, non posso e non voglio

nascondere che Costa ha ricoperto un ruolo

determinante nella mia formazione teatrale.

Certo non mi sono mai riconosciuto nel

metodo Costa, ma da Costa ho imparato la

necessità di fondare su basi etiche (più ancora

che mistiche) il rapporto con la scena, il piacere di analizzare le questioni interpretative risolvendole di volta in volta secondo le loro irriducibili specificità nell’ambito di una robusta

“quadratura” intellettuale e, pur se forse sulla

base di diversi presupposti estetici, con Costa

ho condiviso la passione per la parola-in-scena.

In fondo alle origini della mia visione del teatro come momento di conoscenza c’è anche

l’idea costiana del teatro come “misura dello

spirito”, alle radici del mio approccio empirico

all’esperienza registica ci sono i ricordi di certe

lezioni di Costa e di certi suoi suggerimenti su

come “scartocciare” - mi si passi il termine logicamente i problemi di senso; forse il mio

rispetto quasi maniacale del testo non poggia

sulla fede nel logos, ma sicuramente la cura

attenta che cerco di dedicare alla restituzione

teatrale della parola non è troppo lontana dal

rigore con cui Costa “leggeva in scena” Ibsen o

Molière, Goldoni o Alfieri o i classici del teatro

religioso medioevale. È proprio per questa via,

ossia attraverso un aperto riconoscimento di

quanto ho appreso da Orazio Costa, che posso

arrivare a parlare del senso autentico di queste

mie frammentarie note.

A fronte della sincera ammissione dell’influenza che Costa ha avuto sul mio percorso teatrale,

influenza che a dire il vero non ho mai voluto

negare o celare, c’è da parte mia un’acuta percezione dell’ingratitudine che, di fatto, ho riservato, e forse in questo non sono ahimé stato il

solo, a questo grande uomo di teatro. Sia chiaro

che chiamando in causa la società teatrale italiana - o quanto meno parte di essa - nel mio

discorso non intendo sottrarmi a quelle che

sono e so essere le mie personali responsabilità,

né, men che meno, voglio accusare qualcuno in

particolare, ma sforzandomi di essere il più possibile lucido vorrei cercare di rendere il giusto

riconoscimento a Costa, tentando, per quanto

possibile, di trarre anche da un avvenimento

doloroso come la sua scomparsa un insegnamento o per lo meno un motivo di riflessione.

Credo sia fuor di dubbio che, fatte alcune debite eccezioni, il teatro italiano, di cui torno a dire

io per primo faccio parte, si sia mostrato nei

fatti, anche se certo non per deliberata cattiva

intenzione, irriconoscente verso Orazio Costa,

che proprio al teatro italiano ha consacrato l’intera esistenza: l’isolamento in cui non si può

negare Costa abbia vissuto negli ultimi anni

della sua vita è lì a dimostrarlo, costringendoci

a prendere posizione su quale sia l’essenza dei

nostri costumi teatrali. Sicuramente Costa per

primo, con quel suo inconfondibile e un po’

aristocratico distacco ha contribuito in un certo

qual modo a creare la situazione che ho appena

denunciato, ma lungi dall’essere una giustificazione dell’operato di chi, come me, non ha

saputo o voluto dimostrare appieno la propria

gratitudine ad un tale maestro, proprio quest’ultima osservazione ci fornisce nuovi soggetti

di meditazione. In una società teatrale dominata da una certa “scioltezza”, da una certa affettazione di cordialità, i modi severi e austeri di

Costa, certo talvolta fors’anche un po’ pedanti,

ma sempre rispettosi e dettati da un solidissimo

codice morale, non sono stati mai più di tanto

accettati e capiti. Ma una società teatrale di

questo tipo può darsi una “tradizione”? E ancora: può esistere una vera civiltà teatrale in mancanza di una tradizione? E in ultimo: Costa

non ha forse cercato per tutta la sua vita di fondare a suo modo proprio una “tradizione”? Ma

allora che risultati hanno prodotto i suoi sforzi?

Certo questi interrogativi non possono non

lasciare in chi li pone una profonda amarezza,

ma in questa sorda inquietudine, in questa

insoddisfazione che essi provocano, sta la loro

necessità, la loro urgenza. Ed è anche perché ci

ha aiutato a porci simili domande che dobbiamo ringraziare Orazio Costa, questo maestro

un po’ distante ma sempre generoso, che con la

signorile eleganza e la discrezione che gli sono

state proprie per l’intera vita, ci ha da poco

lasciati per sempre, trasmettendoci come sua

preziosa eredità, più ancora che un modello di

teatro, un esempio di vita.

Orazio Costa REGISTA

19

«Costa non è stato

solo un modello

di teatro ma anche

un esempio di vita»

numero 1

20

IL RESPIRO

MISTICO

DEL POVERELLO

di Paolo Emilio Poesio

ell’estate del 1950, l’Istituto del

Dramma Popolare di San Miniato

decise di commemorare Jacques

Copeau, il grande regista spentosi in

Francia il 20 ottobre dell’anno precedente. L’omaggio non intendeva onorare solo

la memoria di uno dei maggiori innovatori

della scena moderna, ma anche ricordare che

a lui, a Copeau, si era ispirata la pattuglia di

intellettuali cattolici che aveva fondato

l’Istituto nel 1947, con l’intento di mettersi al

servizio di “un’arte cristiana e popolare nel

senso più augusto dei due vocaboli”, come

ebbe a scrivere Silvio d’Amico. In molti, per

di più, ricordavano gli spettacoli di Copeau a

Firenze negli anni dell’anteguerra: la celeberrima Santa Uliva nel 1933 nei mistici chiostri

di Santa Croce, il Savonarola di Rino Alessi in

piazza della Signoria (1935), l’As you like it di

William Shakespeare (il cui titolo era stato

tradotto da Paola Ometti nel toscanissimo

Come vi garba), nel Giardino dei Boboli

(1937). In quest’ultima occasione Copeau

aveva voluto al suo fianco il giovane Orazio

Costa, che, oltre a diplomarsi in regia

all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica,

aveva anche voluto recarsi in Francia per

lavorare con Copeau e i suoi allievi.

Ciò detto è facile capire come e perché

l’Istituto del Dramma Popolare, una volta

deciso che l’omaggio al Maestro scomparso si

sarebbe concretato nella rappresentazione di

uno dei non molti suoi testi drammatici - e

precisamente l’ultimo in ordine cronologico,

Il Poverello (Francesco d’Assisi) -, ne affidò la

regia a Costa, iniziando così una collaborazione che sarebbe poi durata, fra alti e bassi,

parecchi anni.

Lo spettacolo doveva andare in scena il primo

giorno di settembre; e nell’ultimo scorcio di

agosto (per quanto non toccasse a me di

recensire l’avvenimento per il giornale in cui

allora lavoravo) non seppi resistere alla tentazione di andare a salutare Costa impegnato

nelle prove finali. Ricordo di quei giorni i

N

brevi ma interessanti colloqui con il regista

così come ricordo nitidamente le emozioni

suscitate in me dalla rappresentazione, emozioni delle quali trovo traccia nelle sgualcite

pagine di un taccuino. Nella piazza antistante

il duomo e il palazzo vescovile si levava una

gigantesca struttura che richiamava alla

mente le “macchine” e gli “ingegni” delle

sacre rappresentazioni. Struttura nuda, ideata

dalla sorella di Orazio, Valeria, e portata a

compimento dal Santonocito: ma suggerita,

io penso, da Orazio stesso che nei diversi

piani voleva si snodasse la storia di Francesco

e dei suoi seguaci, i fraticelli non sempre consci di quanto fosse alta la prova alla quale

erano chiamati. Nei piani bassi si svolgeva la

vita quotidiana, nei piani alti era la dimora

celeste degli angeli. Cielo e Terra: a coniugarli, direi meglio a fonderli in un’atmosfera e in

una tensione quali di rado si raggiungono in

teatro pensava la lucida, vigorosa regia di

Costa, che non disponeva di attori di grido

(con l’eccezione di Evi Maltagliati già famosa

nel teatro italiano), ma disponeva di un fitto

gruppo di giovani (molti dei quali destinati a

raggiungere traguardi eccellenti, da Rossella

Falk a Giancarlo Sbragia, da Nino Manfredi a

Enrico Maria Salerno, da Ignazio Bosic a

Renzo Giovampietro, da Renato De Carmine

a Glauco Mauri, da Edmonda Aldini a

Marina Bonfigli), giovani che, in buona parte,

erano stati suoi allievi all’Accademia

Nazionale d’Arte Drammatica. Così come lo

era stato quell’Antonio Pierfederici che si era

rivelato nei Parenti terribili di Cocteau con

regia di Visconti e che ora si trovava ad affrontare il personaggio di Francesco d’Assisi e sulle

cui spalle riposava il peso dell’intero dramma

in una fluviale abbondanza di parole.

Ho detto dramma, ma in effetti il testo del

Poverello è più il testo di un poema che non

quello di un fatto prettamente destinato alla

rappresentazione; Costa si era dunque trovato a risolvere un doppio problema: da un

lato il rispetto assoluto e totale dello spirito

e della parola di Copeau, il rifiuto di ogni e

qualunque superfetazione scenografica, la

rinuncia alle facili scappatoie iconografiche

e dall’altro la necessità di trasmettere allo

spettatore il grande respiro mistico capace di

creare quella “comunione” che è il fine desiderato di un’arte cristiana e popolare.

È vero che Copeau si era premurato di lasciare la più ampia libertà di azione a chi un giorno avrebbe messo in scena Il Poverello, ma la

devozione - mai venuta meno - di Costa

verso il suo Maestro poneva limiti invalicabili

e impediva ogni sia pur minimo intervento

materiale sul testo originale. Di qui la rinun-

zia a effettuare drastici tagli alla fin troppo

lussureggiante verbosità, di qui la necessità di

“riscrivere” registicamente la vicenda umana e

sovrumana di Francesco. Il che ha significato

innanzi tutto contrapporre alla staticità di un

testo poetico, ma anche incline all’eloquenza

per l’eloquenza, una visione dinamica degli

accadimenti, trovando un ritmo serrato, un

continuo dipanare discorsi e azioni, tanto da

dare l’impressione che non ci fossero pause,

anche quando in realtà la sola voce di

Francesco bastava a dare la sensazione che persino la natura concorresse a colmare con il frusciare delle foglie e i refoli rapidi di un vento

non più estivo i silenzi interiori del piccolo

folto popolo di personaggi stupiti e sconvolti.

Non so come Costa fosse riuscito a insufflare

negli attori una sorta di febbre, un bisogno

quasi rabbioso di scolpire le parole e di supportarle con una gestualità generosa e controllata insieme, ma so che si ebbe l’impressione

di trovarci dinanzi ad una compagnia di eccezionale compattezza nell’adesione completa

non alla necessaria disciplina, ma addirittura

alla più segreta vena creativa del regista.

In assenza dei tradizionali “effetti” destinati

ad assicurare la positiva disposizione d’animo

nel pubblico facilitando l’applauso, Costa

aveva fatto ricorso ad un uso intensivo del

suono in tutte le sue varianti: due cori, uno

drammatico e uno liturgico, avvolgevano in

un alone gioioso e mistico il succedersi degli

eventi: dalla predica agli uccelli agli incontri e

scontri del Santo con Satana o con i fraticelli

in vena di insofferenza per la durezza della

Regola, via via sino al solenne, commosso

finale del trapasso di Francesco dalla vita terrena a quella celeste. E poi il suono delle voci,

del singolo e dell’assieme, voci che chiudevano in perfetta misura il gesto nel rapporto

costante con la parola. Ma la cosa più sorprendente era il senso di genuina freschezza

emanante dallo spettacolo proprio come

emana dalle pagine dei Fioretti, una freschezza che ci faceva avvertiti dell’intima adesione

e di Copeau e di Costa al richiamo francescano per un ritorno alla parola del Cristo, con il

conseguente rigetto di ogni forma di asservimento ai beni materiali.

Penso che buona parte del pubblico fosse

venuta quella sera a teatro pensando di assistere a una sceneggiatura della vita di Francesco

d’Assisi: e se dapprima vi fu dello stupore, a

poco a poco l’emozione, la commozione, l’entusiasmo ebbero il sopravvento, dimostrando

quanto fosse vero l’asserto di Costa secondo il

quale “il teatro è l’unica forma di attività

umana rimasta a parlare dell’uomo all’uomo,

mediante la realtà dell’uomo”.

numero 1

21

Orazio Costa REGISTA

Orazio Costa legge

Il Poverello

di Jacques Copeau

numero 1

22

osta ha sempre considerato la Pergola

un luogo familiare, tanto da scegliere di

venirci a vivere, dopo una lunga, anche

se discontinua, frequentazione artistica.

L’aveva inaugurata dopo la ricostruzione successiva alla guerra con i Sei personaggi

in cerca d’autore e l’aveva a più riprese utilizzata per preparare alcuni dei suoi spettacoli,

dai primi allestimenti per il Festival di San

Miniato fino al Rosales di Mario Luzi.

Sentiva così di contribuire a mantenere viva

quella che riteneva fosse la vocazione originaria del luogo: teatro sperimentale, spazio

ideale per la ricerca e l’invenzione di nuove

forme teatrali, come, secondo lui, dimostrava

la storia, dall’invenzione del melodramma

alla ricerca di Craig e della Duse su Ibsen per

la nascita del teatro moderno.

L’“aura” del Teatro ben si accordava con la sua

idea di sacralità dell’evento teatrale, tanto che

spesso, dopo aver visto spettacoli che non

gradiva, esprimeva apertamente il suo disappunto chiedendo che lo si “riconsacrasse”.

Probabilmente è per questo che alla fine degli

anni Settanta, in quegli anni straordinari che

videro a Firenze le presenze di Gassman,

Kantor, Eduardo, quando, dopo aver insegnato per alcuni decenni ad attori in Accademia,

decise di propagare il suo Metodo Mimico,

scelse la Pergola come punto di partenza ideale per la realizzazione del progetto: negli uffici

situati sopra l’atrio del teatro il Centro di

Avviamento all’Espressione cominciò la sua

attività d’informazione sul Metodo nel ’79.

Informazione e non formazione, centro di

avviamento e non scuola. Queste le finalità di

una struttura che, grazie all’ospitalità dell’Eti,

fra il ’79 e il ’92 realizzò oltre 250 corsi, per

più di 4.000 allievi, in tutti i quartieri di

Firenze e in molte altre città della Toscana e di

altre regioni, con una diffusione tanto capillare, che si può senz’altro considerare una delle

esperienze pedagogiche in campo teatrale fra

le più significative degli ultimi anni.

Per lui fu comunque solo un punto di partenza, un modo per ricominciare, ancora una

volta, a interessarsi dell’uomo a prescindere

dal teatro. Come Copeau, di cui si considerava indegno allievo, il suo unico, vero interesse

era quello di formare uomini, non attori.

Col recupero, l’esercizio, l’affinamento dell’istinto mimico, riconoscere, liberare, perfezionare, le forme, le forze, le interazioni organiche

dell’espressività naturale e riscoprirne il coerente armonico confluire nella parola vivente e in

ogni altro linguaggio in cui si manifesta l’inesauribile incontro dell’uomo con la realtà.

Questa la sua scoperta, non invenzione, un

metodo - non metodo, applicabile a qualsiasi

campo dell’espressività umana, attraverso il

quale giocava a interpretare tutto: il mondo

come un gran teatro determinato, inventato,

plasmato dall’uomo sotto la spinta del suo

istinto primario, quello di “farsi altro da sé”,

l’impulso alla trasformazione, al cambiamento, al “mettersi nei panni di” che ogni forma

C

ORAZIO COSTA

E IL TEATRO

DELLA PERGOLA

di Marco Giorgetti

Orazio Costa

prova un cappello

a Flora Carabella

durante le prove

di Sei personaggi

in cerca d’autore

di vita possiede innato e di cui “informa”

tutta la propria esistenza.

Era la sua sola certezza, che coltivava come il

possesso di una chiave che poteva aprire tutte

le porte e di cui propagava generosamente l’utilità, come un bene prezioso alla portata di

tutti, e per la quale, anche se non si definiva

Maestro, continuava a vedere giovani aspiranti attori, a consigliarli o a sconsigliarli, con la

sincerità di cui molti lo hanno poi ringraziato.

Una volta conclusa l’esperienza del Centro,

fin dal ’93, sempre alla Pergola dove ormai

abitava, continuò a lavorare a progetti che

sempre di più, secondo quanto gli tornava da

Copeau, ponevano al centro di un percorso

formativo il neofita, non l’attore. Fino a quello ultimo, perseguito fino a pochi giorni

prima di morire, di una compagnia di dilettanti che, partendo dalla lettura di Dante,

giungesse alla realizzazione di un Amleto corale, nella sua nuova traduzione.

Nelle rare occasioni che aveva di tornare sul

palco leggeva. Aveva scoperto che la “lettura a

voce alta” poteva offrire al pubblico altrettanto che una messa in scena completa.

«Riaprire il libro di Pirandello per ricominciare a leggere». Questo raccomandava ripetutamente. Leggere come unica possibilità di

ricominciare a fare il teatro.

È probabilmente per questa convinzione che

ha dato vita, sempre col Centro di Avviamento

a molti cicli di letture: “Lecture Dantis” che

ripristinavano la tradizione iniziata da

Boccaccio nella Chiesa della Badia Fiorentina,

letture di autori contemporanei in collaborazione col Gabinetto Vieusseux, drammatizzazioni con un forte elemento oratoriale.

Ed è senz’altro per questa convinzione che ha

scritto e pubblicato poesie, anch’esse presentate in lettura alla Pergola, durante una serata

alla quale hanno partecipato molti suoi ex

allievi attori. Pochi giorni prima di morire

aveva ancora molti straordinari progetti, vivi,

reali, e nel ripercorrere a memoria testi drammatici o poetici era sempre prodigo di straordinarie rivelazioni, di illuminazioni che aprivano direzioni impensate all’interpretazione

di ogni autore, il cui merito attribuiva non a

sé ma al suo Metodo. Progetti, idee, che restano alla Pergola, negli stessi locali in cui, dopo

l’attività del Centro, viveva, dove ha voluto

lasciare il patrimonio inestimabile dei documenti di oltre sessant’anni di teatro, premi,

menzioni, riconoscimenti giunti da ogni

parte del mondo, che non aveva mai esposto

e di cui non parlava volentieri. Considerava i

premi la consacrazione di un risultato finale,

mentre riteneva di dover ancora raggiungere

il risultato iniziale del suo percorso artistico.

L’unico premio che avrebbe considerato tale,

rispondeva a chi gli offriva l’occasione di una

serata d’onore, sarebbe stato quello di tornare

sul palcoscenico a leggere Alfieri per un pubblico di bambini. Solo una delle molte cose a

cui ha lavorato con straordinaria lucidità fino

al suo ultimo istante di vita.

numero 1

23

Orazio Costa E IL TEATRO DELLA PERGOLA

Roberto Herlitzka

in una scena

della Vita nuova

numero 1

24

Un’immagine

di Venezia salva di

Massimo Bontempelli

dai Quaderni di

Orazio Costa

Gli esercizi di scrittura dei registi di teatro solitamente si limitano alla pratica ordinaria delle

“note” dettate per illustrare e giustificare il proprio spettacolo. Più di rado accade che un regista

rifletta in modo metodico e continuativo sul proprio e l’altrui lavoro, proponendo in maniera

più distaccata una “idea del teatro”, una visione prospettica e consapevole di un mestiere che

abbraccia l’intero orizzonte del palcoscenico.