Il lavoro sociale postmoderno: introduzione ai concetti

13

Capitolo primo

Il lavoro sociale postmoderno:

introduzione ai concetti

Fabio Folgheraiter e Bruno Bortoli*

Premessa

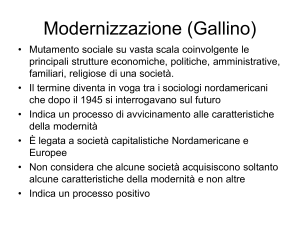

Non è agevole definire in breve la postmodernità, nonostante l’uso

e anche spesso l’abuso di questa espressione. È una realtà che può essere

intesa ora come un’idea filosofica ora come un’esperienza culturale ora come

una condizione sociale (Lyon, 1994), ma anche è possibile considerarla una

combinazione di queste tre ben distinte dimensioni. In breve diciamo che

postmoderno richiama la fine della modernità e dei suoi cardini. Richiama

il venir meno della fiducia in un progresso lineare, in una traiettoria continua di miglioramento delle condizioni sociali grazie all’applicazione delle

conoscenze scientifiche sia in campo tecnologico che sociale e, in ultimo,

la caduta della convinzione che ci possa essere una sorta di provvidenza che

ci garantisce riguardo al futuro (Bury, 1998). Postmodernità è la fine delle

«grandi narrazioni» — il comunismo, lo stesso socialismo e il liberalismo

— che non riescono più a reggere l’ordine sociale e a incanalare le aspettative degli uomini (Lyotard, 1984); la fine della speranza di una regolazione

burocratica e centralizzata della complessità sociale attraverso una sempre

maggiore razionalizzazione e una specializzazione dei saperi, la fine di una

netta separazione tra sfera pubblica e sfera privata e così via. Se, in positivo,

* Il capitolo è stato elaborato congiuntamente dai due autori; sono da attribuire prevalentemente a Bruno Bortoli il primo e il quinto paragrafo.

14

Il servizio sociale postmoderno

ci si chiede di che cosa segni «l’inizio» la postmodernità, basta invertire

tutto quanto detto sopra e riconoscere la frammentazione delle percezioni

e delle formule organizzative, la natura socialmente costruita dei valori e

delle realtà sociali, l’incremento della riflessività degli attori sociali e delle

loro istanze soggettive (Giddens, 1994), l’accettazione della precarietà e

del rischio quali componenti ineliminabili del vivere umano (Beck, 2000;

Bauman, 1996).

Il welfare state è certamente l’emblema delle ambizioni moderne.

La sua caduta o la sua continua progressiva decostruzione in forza della

crescente sfiducia nelle sue capacità di tradurre in pratica tali ambizioni è

una delle evidenze più esplicite della postmodernità. Su questi temi l’analisi

sociologica in questi anni ci ha informati ampiamente. Rimane uno sforzo

da compiere che è quello di trasferire tutte queste suggestioni e conoscenze

nel campo delle professioni sociali. Forti ripercussioni sul modo di pensare

gli interventi riparativi derivano dal pensiero postmoderno, in quanto esso

scardina letteralmente le basi tradizionali (intuitive) su cui le azioni professionali di aiuto — in prevalenza di derivazione moderna e positivistica

— si sono in questi decenni costruite. In questa introduzione discuteremo

alcuni concetti basilari che caratterizzano la prospettiva postmoderna. Ci

riferiamo all’idea della relazione sociale, del fronteggiamento in rete e dell’empowerment, concetti fondamentali che si sono in questi anni affermati

a fronte dell’evidenza dell’incapacità dei principi tradizionali di reggere

gli assalti della complessità e della diversificazione dei problemi sociali cui

avrebbero dovuto far fronte. Prima di introdurci in tali riflessioni ripercorreremo in sintesi la vicenda storica moderna delle professioni sociali e il loro

controverso statuto scientifico.

1. Breve profilo di un’area pluriprofessionale: il lavoro sociale

Il termine lavoro sociale (social work) si riferisce alla scienza sottostante

all’insieme delle cosiddette professioni sociali, vale a dire allo studio degli

interventi di aiuto nei confronti di persone, famiglie, gruppi e comunità

ritenute «svantaggiate» rispetto agli standard sociali dominanti (Folgheraiter,

1998). Si tratta di un fronte tematico interdisciplinare che spazia dagli aspetti

tecnico-metodologici a quelli etici e deontologici, da quelli logico-episte-

Il lavoro sociale postmoderno: introduzione ai concetti

15

mologici a quelli istituzionali, organizzativi e politico amministrativi. Il

lavoro sociale è pertanto un «sapere connesso a un agire specializzato» ad

ampio spettro. Non si tratta di una professione specifica, bensì di una classe

professionale, il comune denominatore di più professioni distinte. Tra questi

specifici campi operativi vanno ricompresi sia «mestieri» tradizionali, sia altri

potenziali non ancora comparsi, per così dire, sulla scena.

La professione sociale più antica e più consolidata, che ha fatto da

matrice per altre che si sono poi successivamente differenziate e dalle quali

altre ancora si potranno differenziare in futuro, è il servizio sociale, il mestiere

«storico» dell’assistente sociale. A cavallo tra Ottocento e Novecento, nei

Paesi anglosassoni, i primi social worker (in gran parte donne) erano persone

di grande levatura e tensione etica come Mary Richmond, Edith Abbott

e Jane Addams, impegnate nella riforma sociale (Bortoli, 2004; 2004a). A

tale riforma contribuivano anche con un intervento personale indirizzato,

a livello micro, ad affrontare i bisogni quotidiani dei loro concittadini e,

a livello macro, a sensibilizzare e a proporre interventi legislativi e amministrativi volti ad affrontare radicalmente le fonti strutturali di malessere.

Sentivano il dovere di trascendere il puro sapere intellettuale e di sfruttare

il potenziale delle scienze sociali (che allora, ottimisticamente, si tendeva

alquanto a sovrastimare) per risolvere concreti problemi di singole persone

o di particolari gruppi sociali.

In questo contesto non è casuale la collaborazione di questi pionieri

del servizio sociale con alcuni importanti centri di sviluppo delle scienze

economiche e sociali, come la London School of Economics in Inghilterra

e l’Università di Chicago negli Stati Uniti. L’impegno sul campo degli assistenti sociali, con l’assunzione di responsabilità organizzative e gestionali nei

nascenti organismi deputati ad affrontare bisogni familiari, quelli dei disabili

e soprattutto dei minori in difficoltà, li rese consapevoli della funzione sociale

che esercitavano e della necessità di una loro legittimazione sociale.

Da questa esigenza ebbe inizio lo sforzo teorico volto a concettualizzare la «scientificità» del loro intervento, congiuntamente al tentativo di

definire in termini professionali i loro ruoli occupazionali (Lubove, 1965).

Fra i criteri che reggono la definizione sociologica di «professione», uno dei

principali riguarda l’effettiva possibilità di trasmissione dei saperi acquisiti.

È in relazione a tale esigenza che, contemporaneamente alla diffusione del

social work nell’ambito sanitario e scolastico, vengono istituite negli Stati

16

Il servizio sociale postmoderno

Uniti a partire dai primi anni del Novecento le prime Scuole per preparare

i professionisti del lavoro sociale (Bortoli, 1997).

Nello stesso periodo, in Europa, le fasi di costruzione dello Stato

sociale (soprattutto quelle connesse al diffondersi dei principali schemi di

assicurazione sociale) reclamano un funzionario che ne garantisca un’implementazione efficace. L’«assistente sociale di fabbrica» in Francia e in Italia,

così come l’assistente medico-sociale nei Paesi francofoni (ma qualcosa di

analogo esisteva anche in Italia con l’assistente sanitaria visitatrice dell’ONMI) rappresentano le figure professionali anticipatrici dei ruoli amministrativi

pubblici sui quali si innesterà la figura di assistente sociale come funzionario

del welfare state (Sand, 1931).

Questo accomodamento dentro gli apparati pubblici non ha tuttavia

impedito che gli assistenti sociali maturassero la percezione di trovarsi

compressi tra le logiche regolatorie delle burocrazie assistenziali e le istanze

di ordine etico-politico connaturate alla professione. Un tale sentimento

ha portato come noto alla crisi «politica» della professione, alla fine degli

anni Sessanta. Dopo un iniziale violento rifiuto della tradizione di servizio

sociale ritenuta responsabile della funzione conservatrice e consolatoria

attribuita al proprio ruolo, e dopo essersi indirizzati verso forme radicali

(Nord Europa, Paesi Bassi e Gran Bretagna) quando non esplicitamente

politicizzate (Italia), gli assistenti sociali hanno gradualmente tentato di

mediare il «doppio legame» di cui si è detto.

In parallelo, i sistemi di welfare pubblici di cui gli assistenti sociali

erano gli unici funzionari sono anch’essi entrati in crisi. Negli anni Settanta

la gran parte dei welfare state nazionali (quello italiano in modo particolare)

si sono «aperti» per lasciare maggiore spazio alla società civile, in particolare

a organizzazioni private di terzo settore senza fini di lucro (Donati, 1996).

È soprattutto in questa fase di forte espansione che il lavoro sociale si è

differenziato internamente. Accanto alla figura «generalista» dell’assistente

sociale sono comparse altre figure professionali che si sono appropriate di

funzioni di aiuto specifiche, per le quali andava emergendo una domanda

di maggiore specializzazione. In particolare si è differenziata la funzione

pedagogica-educativa, a cui è stato fatto corrispondere un operatore specifico

variamente denominato: educatore extrascolastico o educatore professionale

in area italiana, sozial pedagoge in area tedesca, éducateur spécialisé o moniteuréducateur in area francese. Tale funzione si è poi recentemente frastagliata

Il lavoro sociale postmoderno: introduzione ai concetti

17

in ulteriori rami minori, dando forma a figure professionali non ancora

pienamente accreditate, come l’animatore socioassistenziale, l’operatore di

strada, il mediatore sociale, e chissà quali ancora.

Negli anni Novanta, con l’affermarsi della liberalizzazione nel campo

dell’assistenza sostenuta dall’Unione europea (Ferrari, 2000; Folgheraiter,

2003) e già tradotta in Gran Bretagna in una radicale riforma dei servizi

sociosanitari, il lavoro sociale si è dovuto confrontare a viso aperto con le

logiche di mercato (Fletcher, 2000). L’aiuto in tale prospettiva è definito

non più come diritto di cittadinanza, bensì come bene che si potrebbe

produrre e distribuire in modo efficiente attraverso gli scambi di mercato,

anche eventualmente sostenuti dalla finanza pubblica, nei regimi detti perciò

di «quasi-mercato». Dal punto di vista delle professioni sociali (Donati e

Folgheraiter, 1999), una simile rivoluzione ha portato a un’ulteriore differenziazione nel lavoro sociale, e precisamente quella tra la macrofunzione

cognitiva dell’«acquisto e valutazione» di prestazioni specializzate da un

lato e la funzione esecutiva dell’«erogazione» delle stesse dall’altro. Molti

professionisti si trovano ancora assorbiti in questa ultima funzione, in

qualità di specialisti entro servizi sempre più esternalizzati (di mercato o di

terzo settore); in questa veste vengono richiesti per lo più nella fornitura

di prestazioni (providers). Altri invece (soprattutto gli assistenti sociali delle

amministrazioni pubbliche), analogamente a quanto succede nella sanità

con il medico di base, sono chiamati a coprire gli spazi della prima funzione

(assessment, pianificazione, acquisto, monitoraggio, evaluation), che comporta

lo sviluppo della nuova abilità di reperire sul mercato assistenziale un pacchetto individualizzato di prestazioni e di coordinarle. Questo nuovo ruolo

(o, forse, nuova professione) di micro-pianificazione assistenziale prende il

nome di case management (Payne, 1998; Bortoli, 2003). Tale ruolo si apre

verso il lavoro di rete quando da un accento prevalente sull’assemblaggio

di prestazioni si passa a una maggiore apertura relazionale.

Parallelamente a questo movimento, si è assistito a una sotterranea

(prima) e poi via via più organizzata espressione delle volontà e delle propensioni dei soggetti interessati alle cure (Barnes, 1999), cioè degli stessi

utenti e dei carers, cioè di chi si prende cura di loro più da vicino. Questi

soggetti si pongono sempre più in evidenza, anche in forma collettiva, come

interlocutori dell’ente pubblico e del mercato rispetto alla pianificazione

assistenziale o al controllo della qualità. Soprattutto, gli interessati avanzano

18

Il servizio sociale postmoderno

la richiesta di divenire diretti produttori dei servizi di cura di cui sentono

il bisogno, senza essere sottoposti a controlli amministrativi vincolanti. Le

associazioni di utenti e di familiari hanno dato vita a importanti movimenti

di auto/mutuo aiuto, in svariati campi quali le dipendenze, la psichiatria,

l’handicap mentale e fisico, ecc. Tali movimenti hanno mostrato di poter

trovare efficaci forme di collaborazione con i professionisti sociali, più

che con i servizi intesi come organizzazioni. Sono nate in questo modo

istituzioni autonome miste (cioè promosse e gestite in collaborazione tra

cittadini direttamente interessati alla produzione di care ed esperti solidali)

che potremmo definire di Quarto settore.

2. Tra sociale e sanitario: l’oggetto del lavoro sociale

Il lavoro sociale, oltre a essere definito analiticamente nella propria

differenziazione interna, può anche essere compreso per «contrapposizione»

esterna. In particolare, si definisce in contrasto all’altra importante, e forse più

popolare, area di aiuto, che è quella sanitaria (o clinica). Che cosa distingue

le sopracitate professioni sociali, prese nel loro insieme, dalle professioni

mediche tradizionali risulta intuitivamente evidente. Ma non altrettanto

chiara è la distinzione rispetto a professioni come la psicologia clinica e la

psicoterapia, le quali aderiscono al modello medico ma si occupano della

riparazione di disagi psicologici e comportamentali apparentemente simili,

se non identici, a quelli di cui si occupa il lavoro sociale. La cura di un

malato di mente può essere responsabilità di operatori sanitari (il medico

psichiatra, l’infermiere, lo psicologo esperto di riabilitazione comportamentale, ecc.) oppure di operatori sociali, come l’assistente sociale o l’educatore

professionale. E quindi dov’è la differenza? Volendo abbozzare un minimo

di ragionamento epistemologico ci si dovrebbe chiedere: qual è il differente

oggetto? (Folgheraiter,1998).

Nel linguaggio anglosassone specializzato, il termine «cura» è espresso

in due differenti accezioni, a seconda che si voglia indicare la cura sanitaria o

quella sociale. Nel primo caso si usa il vocabolo curing, che significa curare

con l’intenzione di guarire. Nel secondo si usa il termine caring, che significa

curare con l’intenzione di migliorare la qualità di vita, a prescindere dalla

persistenza o meno della patologia (o della sua stessa esistenza ab origine).

Le professioni sociali nella postmodernità

53

La natura delle professioni sociali: la visione degli utenti e la visione degli

operatori

Sono state effettuate parecchie ricerche, negli ultimi anni, nel tentativo

di comprendere ciò che i destinatari dei servizi sociali, e dei servizi alla persona in generale, ritengono sia loro di maggiore utilità (si vedano, a titolo

di esempio, Rees e Wallace, 1982; Fisher, 1983; Howe, 1993; Seligman,

1995). Quanto emerso, e che ha trovato conferma più volte, è che la variabile

più importante non è la specifica tecnica di cui si avvale l’operatore sociale,

bensì la qualità e il valore dell’esperienza che fa l’utente. Gli ingredienti essenziali del «successo», dal punto di vista degli utenti, sono stati sintetizzati

da Howe (1993) con lo slogan seguente: «Accettami, comprendimi e parla

con me». Non si tratta soltanto di riconoscere l’importanza del «creare una

buona relazione», ma anche di capire che il modo in cui comprendiamo

e affrontiamo, da operatori, esperienze di disagio o di sofferenza è legato

al modo in cui parliamo. Le parole e il linguaggio sono fondamentali per

comprendere e controllare la situazione, conferendole un senso particolare; è

questo «dare un senso», quale che esso sia, la cosa più importante. Un utente

che desideri ridefinire il proprio Sé e dare un nuovo senso a quello che gli

succede ha bisogno di immergersi nella conversazione, perché è soltanto

grazie al linguaggio che si costituisce il Sé, a livello individuale. Come ha

dimostrato l’autore citato, più che le procedure o le tecniche impiegate dagli

operatori, è l’opportunità di parlare di se stessi ciò che permette agli utenti

di comprendere adeguatamente la situazione — e quindi di modificarla.

Gli utenti concordano nel dire che l’esperienza che apprezzano di più è

l’opportunità di conversare con qualcuno. Questo li aiuta a ricostruire il

senso del loro vissuto e, quindi, li pone nelle condizioni di gestire meglio

il proprio corso di vita, modificandolo di conseguenza.

Questa opinione degli utenti si riflette, tra l’altro, negli atteggiamenti degli

operatori più esperti. Gli studi condotti negli ultimi anni da Jan Fook, sotto

questo profilo, appaiono particolarmente interessanti (Ryan et al., 1995; Fook

et al., 1996; 1997; 2000; Fook, 2000). Questo autore ha cercato di ricostruire i

vissuti degli operatori sul campo, nel tentativo di definire il loro expertise professionale a partire dalla loro esperienza concreta. In una delle ricerche citate, Fook

ha analizzato i percorsi di una trentina di operatori sociali «esperti». Per rientrare

56

Il servizio sociale postmoderno

con Patrick O’Byrne, l’idea del lavoro sociale costruttivista.

La scelta di un’espressione come «lavoro sociale costruttivista» è legata

a ragioni di ordine teorico. Nel tentativo di elaborare un modello che avesse

delle ricadute significative sul lavoro degli operatori, si è cercato di attingere

da alcune delle principali correnti teoriche che sono maturate negli ultimi

decenni: il costruzionismo sociale, gli approcci narrativi e quelli postmoderni. In tutti questi approcci assume un ruolo fondamentale la comprensione

del linguaggio, dell’ascolto, delle conversazioni e dei significati. L’idea della

comprensione come processo collaborativo, in cui i soggetti coinvolti possono

interagire tra loro, è uno dei tratti distintivi del costruzionismo sociale. Il

significato e la relativa comprensione diventano oggetto di negoziazione tra

i soggetti che partecipano al colloquio; capire e utilizzare il linguaggio in

modo appropriato, di conseguenza, è considerato un passaggio essenziale

per ogni relazione di aiuto.

La svolta costruzionista del «postmoderno» nella teoria sociale

Benché gli approcci postmoderni abbiano fatto ingresso da poco

nella letteratura sul lavoro sociale, è importante prendere atto della loro

crescente diffusione, negli ultimi decenni, in diversi ambiti disciplinari

delle scienze umane occidentali. Le questioni legate alla «postmodernità»

hanno provocato alcuni dei più importanti dibattiti teorici (e dei relativi

mutamenti di paradigma) in discipline come letteratura, filosofia, storia,

studi socio-giuridici, antropologia, sociologia e psicologia. Sarebbe scorretto,

peraltro, ritenere che vi sia un’unica matrice teorica a cui ricondurre tutti

gli approcci orientati al cosiddetto «costruzionismo».

Nella sfera accademica, la nozione di «costruzionismo sociale» ha

cominciato a prendere piede dopo la pubblicazione, nel 1967, della celebre

opera di Berger e Luckman, La realtà come costruzione sociale. Questi sociologi, ispirati dalla fenomenologia di Edmund Husserl (1975) e di Alfred

Schutz (1962; 1966), hanno descritto la vita sociale di ogni giorno come

una realtà fluida e molteplice, continuamente rinegoziata nelle interazioni

tra attori sociali diversi. La tesi fondamentale di Berger e Luckman è che gli

individui, in interazione tra loro, danno vita ai «mondi sociali» attraverso

l’attività linguistica e simbolica, e in tal modo conferiscono senso e coerenza

a un’esistenza umana che, in ultima analisi, è priva di ogni forma e direzione

56

Il servizio sociale postmoderno

con Patrick O’Byrne, l’idea del lavoro sociale costruttivista.

La scelta di un’espressione come «lavoro sociale costruttivista» è legata

a ragioni di ordine teorico. Nel tentativo di elaborare un modello che avesse

delle ricadute significative sul lavoro degli operatori, si è cercato di attingere

da alcune delle principali correnti teoriche che sono maturate negli ultimi

decenni: il costruzionismo sociale, gli approcci narrativi e quelli postmoderni. In tutti questi approcci assume un ruolo fondamentale la comprensione

del linguaggio, dell’ascolto, delle conversazioni e dei significati. L’idea della

comprensione come processo collaborativo, in cui i soggetti coinvolti possono

interagire tra loro, è uno dei tratti distintivi del costruzionismo sociale. Il

significato e la relativa comprensione diventano oggetto di negoziazione tra

i soggetti che partecipano al colloquio; capire e utilizzare il linguaggio in

modo appropriato, di conseguenza, è considerato un passaggio essenziale

per ogni relazione di aiuto.

La svolta costruzionista del «postmoderno» nella teoria sociale

Benché gli approcci postmoderni abbiano fatto ingresso da poco

nella letteratura sul lavoro sociale, è importante prendere atto della loro

crescente diffusione, negli ultimi decenni, in diversi ambiti disciplinari

delle scienze umane occidentali. Le questioni legate alla «postmodernità»

hanno provocato alcuni dei più importanti dibattiti teorici (e dei relativi

mutamenti di paradigma) in discipline come letteratura, filosofia, storia,

studi socio-giuridici, antropologia, sociologia e psicologia. Sarebbe scorretto,

peraltro, ritenere che vi sia un’unica matrice teorica a cui ricondurre tutti

gli approcci orientati al cosiddetto «costruzionismo».

Nella sfera accademica, la nozione di «costruzionismo sociale» ha

cominciato a prendere piede dopo la pubblicazione, nel 1967, della celebre

opera di Berger e Luckman, La realtà come costruzione sociale. Questi sociologi, ispirati dalla fenomenologia di Edmund Husserl (1975) e di Alfred

Schutz (1962; 1966), hanno descritto la vita sociale di ogni giorno come

una realtà fluida e molteplice, continuamente rinegoziata nelle interazioni

tra attori sociali diversi. La tesi fondamentale di Berger e Luckman è che gli

individui, in interazione tra loro, danno vita ai «mondi sociali» attraverso

l’attività linguistica e simbolica, e in tal modo conferiscono senso e coerenza

a un’esistenza umana che, in ultima analisi, è priva di ogni forma e direzione

Le professioni sociali nella postmodernità

57

precostituita. La società, infatti, non è né un sistema, né un meccanismo,

né un organismo; è piuttosto una costruzione simbolica fatta di idee, significati e linguaggio, che muta incessantemente per effetto dell’agire umano,

imponendo agli individui, a sua volta, dei vincoli e delle potenzialità per

l’azione. Si tratta di un approccio, come si può vedere, che insiste non poco

sui processi tramite cui le persone definiscono se stesse (la loro identità) e

l’ambiente che le circonda. Per fare questo, esse partecipano ai loro mondi

sociali, interagiscono le une con le altre e conferiscono significato ad aspetti

specifici della loro esperienza. Ciascuno di noi, a partire dalle interazioni

sociali della vita di ogni giorno, contribuisce costantemente alla costruzione

di tutte queste realtà sociali.

In anni a noi più vicini sono emersi con maggiore evidenza anche

gli aspetti più retorici di questo processo di costruzione: è un processo, in

effetti, in cui intervengono anche dinamiche di persuasione — di se stessi

e degli altri — che una data interpretazione della realtà sia più legittima, o più credibile, di una qualsiasi altra. Michael Billig (1987) e John

Shotter (1993), ad esempio, hanno analizzato il pensiero come processo

retorico, rispetto a cui la conversazione e il linguaggio sono gli strumenti

chiave per comprendere l’identità soggettiva. Il pensiero non è visto, cioè,

come attività privata o personale, bensì come processo «micropolitico» e

interattivo che ha a che vedere con la categorizzazione della vita quotidiana

e lo sviluppo di argomenti atti a giustificare le realtà che si preferiscono

e i corsi d’azione che si decide di intraprendere. Nella stessa prospettiva,

Potter e Wetherell (1987) sostengono che il linguaggio sia deputato a ordinare le nostre percezioni della realtà e, in questo senso, «faccia accadere»

le cose. Secondo gli autori citati, i cosiddetti «testi sociali» — per usare la

loro espressione — non sono un mero riflesso (o un «rispecchiamento»)

degli oggetti, degli eventi e delle categorie esistenti nel mondo sociale e

naturale, ma contribuiscono attivamente a costruire una versione di tutte

queste cose. Non si limitano a descrivere gli oggetti, ma li creano, e quindi

hanno ripercussioni di ordine sociale e politico. Queste «costruzioni»,

infatti, possono avere implicazioni del tutto reali per le persone che ne

risultano coinvolte. Ognuno di noi, nell’ambito dei processi di apprendimento che ci portano all’età adulta, deve imparare — se vuole che gli

altri lo ritengano persona seria e affidabile, che ha «i piedi per terra» — a

rispondere in modo adeguato a chi, per un motivo o per l’altro, potrebbe

mettere radicalmente in discussione ciò che pensiamo o diciamo. Per fare

58

Il servizio sociale postmoderno

questo, dobbiamo anche imparare a conversare con noi stessi: dobbiamo

parlare, cioè, acquisendo la consapevolezza del fatto che ciò che diciamo

potrebbe essere criticato dalle fondamenta, il che ci richiederebbe di saperci «giustificare» prontamente. Ne deriva una forma di linguaggio che è

retorica, più che referenziale o figurativa: più che limitarsi a raffigurare o

a riflettere uno stato di cose o una realtà esterna, la parola e il linguaggio

hanno l’effetto di indurre gli individui ad agire e, magari, a modificare

le proprie percezioni e opinioni. In quest’ottica, il linguaggio non solo

costituisce la realtà, ma contribuisce attivamente a modificarla.

L’interesse per il costruzionismo, nelle scienze sociali, ha trovato impulso

anche grazie all’emergere di un’ampia schiera di approcci e modelli teorici

denominati, di volta in volta, «postmoderni», «post-strutturali», «tardomoderni» e «post-tradizionali». Queste nuove correnti teoriche hanno prodotto

un terreno assai fertile per un ulteriore sviluppo del costruzionismo sociale

(Lyotard, 1984; Turner, 1990; Featherstone, 1988; Smart, 1999). Al di là

del comune orientamento culturale verso concetti come l’eterogeneità, la

frammentazione e la differenza, gli approcci «postmoderni» sono accomunati

soprattutto dalla critica della modernità. È proprio sotto quest’ultimo aspetto

che essi hanno prodotto i risultati più rilevanti, per quanto controversi.

La modernità, come categoria concettuale, fa riferimento alla costellazione dei sistemi sociali, economici e politici che si sono affermati in Occidente,

a partire dall’Illuminismo, nel diciottesimo secolo. L’assunto di fondo del

pensiero della modernità è che l’ordine umano non sia né «naturale» né

«fissato da Dio», ma possieda una natura vulnerabile e legata fortemente

alle contingenze storiche. Grazie allo sviluppo e all’applicazione della scienza, tuttavia, è possibile sottomettere la natura al controllo dell’uomo. Gli

aspetti distintivi della modernità, rispetto ai paradigmi delle epoche storiche

precedenti, si possono riassumere in questi termini: la lettura della storia

come processo caratterizzato da una direzione definita, quella del progresso;

il tentativo di elaborare categorie dell’esperienza umana di valore universale;

l’idea che la ragione possa fornire le basi per qualsiasi tipo di attività umana;

l’idea che lo Stato-nazione sia il principale protagonista di questo sviluppo,

che dovrà abbracciare l’intera società. Il principio guida della modernità

è quindi la ricerca di fondamenta stabili e universalmente provate per la

conoscenza umana. Lo scopo è identificare le «verità essenziali» sul mondo,

ma partendo dall’assunto che la verità non si esprime nella superficie delle

Le professioni sociali nella postmodernità

59

cose, ma si nasconde dietro le apparenze. I due elementi cruciali della modernità, nel periodo successivo all’Illuminismo, erano quindi rappresentati

dall’oggettività scientifica e dalla razionalità politico-economica, chiamate

a unificarsi progressivamente tra loro (Parton, 1994).

Nell’«ordine cognitivo» della modernità, ciò che più importa è produrre conoscenze, rispetto a un dato aspetto del mondo fisico o del mondo

sociale, che consentano di acquisire maggiori certezze. A quel punto diventa

possibile conferire a tali conoscenze i crismi della «verità», e assegnare quindi

ai soggetti che producono tali conoscenze (come gli scienziati o i professionisti) il titolo di «detentori della verità» — o di esperti — in merito a quello

specifico aspetto del mondo (Flaskas, 1997).

Nell’epoca contemporanea, tuttavia, si tende sempre più spesso a riconoscere che il mondo in cui tutti abitiamo è diventato confuso, instabile,

esposto a ogni sorta di incertezze — o, come altri direbbero, di «rischi». La

ricerca dell’ordine e del controllo sociale, il principio della «calcolabilità» di

tutte le cose, la fede nel progresso, nella scienza e nella razionalità — per citare

soltanto alcuni dei tratti distintivi della forma mentis moderna — sono messi

apertamente in discussione dall’effetto simultaneo di una serie di condizioni

e di esperienze che si pongono in drastica rottura con il passato. Pensiamo,

anzitutto, alle trasformazioni di ordine sociale, economico e culturale che

hanno caratterizzato l’ultimo scorcio del Novecento, in termini di: processi

di globalizzazione; aumento della rilevanza sociale dei mass media, e soprattutto dei networks globali delle tecnologie dell’informazione, che trasmettono

— e al tempo stesso trasformano — conoscenze; stravolgimenti nei modi di

consumo e di produzione; non ultimo, diffusione della consapevolezza del

rischio e dell’incertezza a cui ciascuno di noi si trova esposto. Più alla radice,

le trasformazioni di cui parliamo hanno avuto luogo a livello ontologico

(chi siamo, e che senso ha il nostro essere) ed epistemologico (in che modo

conosciamo ciò che conosciamo). È come se la promessa della modernità

— assicurare ordine, certezza e sicurezza — non fosse stata mai esaudita; si

avverte in modo via via più diffuso che non esiste alcun criterio trascendente

e universale per definire la verità (nel campo della scienza), il giudizio (per

l’etica) e il gusto (per l’estetica). La fiducia di fondo nella ragione e nella

razionalità va scomparendo, e perdono credibilità le cosiddette «grandi

narrazioni» (ossia le teorie o le spiegazioni che ambiscono ad avere portata

universale), con la loro presunta articolazione evolutiva di progresso, emancipazione e perfezione; perde consenso, parimenti, ogni tentativo di fissare

60

Il servizio sociale postmoderno

i fondamenti ultimi dell’autorità e della verità. Il rifiuto dell’idea che esista

una teoria o un sistema di valori capace di rivelare una «verità ultima», e

l’apertura alla pluralità delle verità possibili, nonché il «desiderio di verità»,

sono alcuni degli aspetti salienti associati alla «postmodernità».

La verità, in epoca postmoderna, non assume alcuna particolare consistenza: non è né «il verbo di Dio» (come in epoca premoderna), né più

corrisponde alla ragione umana (tipica della modernità), ma si rivela sempre

più decentrata e localizzata: sono possibili più «verità» tra loro diverse, in

funzione di tempi e di luoghi diversi. Il «postmoderno» tende a ribaltare

dalle fondamenta l’idea alla base della modernità: che il modo in cui si rappresenta un oggetto — per dirla un po’ schematicamente — rifletta la sua

più intima realtà. Se nulla è necessariamente o eternamente vero, allora, allo

stesso modo, nulla è sempre e comunque reale. In un mondo in cui qualsiasi cosa è sempre più mediata e ricodificata da sistemi di rappresentazione

complessi, i simboli di cui facciamo uso assumono vita propria e significati

autonomi: non sulla base della realtà che dovrebbero rappresentare, bensì

in relazione al contesto in cui sono utilizzati.

Va anche detto, peraltro, che vi sono probabilmente tante forme di

«postmodernismo», quanti sono i cosiddetti «postmoderni». In una realtà

così eterogenea, Rosenau (1992) ha individuato due orientamenti di fondo

che hanno contribuito, più degli altri, a elaborare il concetto di lavoro sociale costruttivista. L’autrice suggerisce una distinzione tra i postmoderni

«scettici» e i postmoderni «assertivi». I primi hanno una visione sfiduciata,

pessimistica, negativa, e persino oscura dell’epoca contemporanea: segnata

da frammentazione, disintegrazione, mancanza di senso, assenza di punti

di riferimento morali, disordine sociale. Sarebbe questo, per citare l’autrice,

il «lato oscuro del postmoderno»: il postmoderno della disperazione, che

si esprime con slogan come «scomparsa», «fine dell’autore», «impossibilità

della verità» e «abrogazione di ogni ordine di rappresentazione». Questa

prospettiva punta soprattutto alla natura intimamente distruttiva della

modernità: ne emerge uno scenario di inaggirabile incertezza, entro cui

dominano estraneità, disperazione e ambiguità, e non esiste alcun progetto

sociale, politico o di altra natura per cui valga la pena spendersi. Dopotutto,

se non vi è alcuna verità — come gli scettici vanno affermando — tutto

quello che ci rimane è il gioco, in una sorta di farsa: la farsa di chi gioca

con le parole e i significati.