B - GLI EVENTI DEL PRIMO NOVECENTO

3 – La prima guerra mondiale: l’inutile massacro della Grande guerra

1. Le cause del conflitto

2. Le prime fasi della guerra: dall’attentato di Sarajevo alla guerra di posizione (1914)

3. L'Italia di fronte alla guerra

4. Le fasi centrali del conflitto: la grande strage (1915-16)

5. La guerra nelle trincee

6. La mobilitazione totale

7. La Rivoluzione russa e il rifiuto della guerra

8. La svolta del 1917

9. La vittoria dell'Intesa (1918)

10. I trattati di pace

4 - Tra le due guerre mondiali: gli scenari politici dal 1918 al 1940

1. Tra le due guerre mondiali in Europa e nel mondo (1918-1940)

Gli scenari degli anni venti e trenta: dal “biennio rosso” ai regimi totalitari

2. Dalla rivoluzione bolscevica allo stalinismo

Dalla Rivoluzione di febbraio alla Rivoluzione d’ottobre

La Rivoluzione d'ottobre le sue conseguenze

Dall'ascesa di Stalin ai "piani quinquennali"

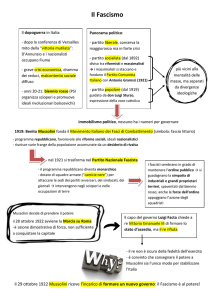

3. Il ventennio fascista in Italia

La crisi italiana dopo la Prima guerra mondiale

L'agonia dello Stato liberale e la salita al potere del fascismo

Il fascismo degli anni Venti: la «fascistizzazione» dello stato

Il fascismo degli anni Venti in economia

Fascismo e chiesa cattolica: Patti lateranensi e plebiscito del 1929

Il fascismo degli anni Trenta e lo “stato-imprenditore”

La politica estera del fascismo

4. Il regime nazista in Germania

La repubblica di Weimar e la crisi della società tedesca dopo la Prima guerra mondiale

La crisi del 1929 in Germania e la fine della repubblica di Weimar di Weimar

Hitler al potere

5. Verso la Seconda guerra mondiale

La crisi del ’29 e l’instabilità politica degli anni trenta

Alla vigilia della Seconda guerra mondiale

6. La formazione dei movimenti indipendentisti e della questione mediorientale

3 – LA PRIMA GUERRA MONDIALE: L’INUTILE MASSACRO DELLA GRANDE GUERRA

1. Le cause del conflitto

1 – La questione balcanica

I Balconi dopo il crollo dell’impero turco

Il nazionalismo della Serbia

Dall’attentato di Sarajevo (28 giugno 1914) alla dichiarazione di guerra austriaca (28 luglio 1914)

2 - Il sistema delle alleanze

La Triplice Intesa (1914-1920) e la Triplice alleanza (1882-1914)

3 – La crescente corsa agli armamenti

4 – Il revanscismo francese

La questione della Alsazia-Lorena

5 - La "questione coloniale"

Le pretese tedesche e italiane

Uno scontro tra economie nazionali

1

6 - Ambizioni egemoniche in Europa

Irredentismo italiano, pangermanesimo tedesco, il panslavismo russo

7 - La guerra spinta come acceleratore dello sviluppo economico

8 - Un modo di controllare i conflitti sociali interni

2. Le prime fasi della guerra: dall’attentato di Sarajevo alla guerra di posizione (1914)

Dall’attentato di Sarajevo (28 giugno 1914) alla dichiarazione di guerra austriaca (28 luglio 1914) (vedi cap. 1)

II sistema delle alleanze militari e la mobilitazione russa

La dichiarazione di guerra della Germania alla Russia (2 agosto 1914) e alla Francia (3 agosto 1914)

L’iniziativa tedesca e l'invasione del Belgio (4 agosto 1914)

L’entrata in guerra della Gran Bretagna (4 agosto 1914)

La mondializzazione del conflitto

L'attacco tedesco e l’arresto dell’offensiva sul fiume Marna

La "guerra di posizione"

I1 fronte russo-tedesco e la fermata dei russi

Fronte orientale e fronte occidentale

3. L'Italia di fronte alla guerra

I neutralisti (liberali di Giolitti, i socialisti e i cattolici)

Gli interventisti (irredentisti, singole personalità socialiste, nazionalisti, liberali di destra)

Il Patto di Londra e le «radiose giornate»

Il voto favorevole della Camera e la dichiarazione di guerra all'Austria ( 24 maggio 1915)

4. Le fasi centrali del conflitto: la grande strage (1915-16)

La guerra di posizione

La tattica dello sfondamento e dell’usura

Il fronte alpino

Le battaglie dell’Isonzo (giugno-dicembre 1915)

Il fronte orientale

La ritirata dei russi dalla Polonia e la sconfitta della Serbia

Il coinvolgimento della società civile

Le "battaglie d'usura" di Verdun (inverno-estate 1916) e della Somme (dall’estate 1916)

Il fronte alpino

La “spedizione punitiva”

Le dimissioni di Salandra e il nuovo governo Boselli

La ripresa dell'offensiva sull'Isonzo (agosto 1916)

II blocco navale franco-inglese e la guerra sottomarina

II fronte mediorientale

Promesse d'indipendenza e guerriglia antiturca

Giovani turchi e minoranze etniche

Il genocidio degli armeni

5. La guerra nelle trincee

La trincea

La vita nelle trincee

L'assalto

Ufficiali e soldati

Renitenza e insubordinazione

6. La mobilitazione totale

La mobilitazione totale e l’accelerazione del processo di massificazione della società

La guerra come esperienza di massa

1 – Il legame scienza, tecnica, e industria

Il coinvolgimento dei paesi più industrializzate

L’efficienza delle armi (mitragliatrici, gas, sommergibili, aerei e carri armati)

La crescita del potenziale economico-industriale nazionale

2 -L'intervento dello Stato nell'economia

2

Lo stato da committente a regolatore del mercato del lavoro, del credito, del commercio

Le applicazioni del capitalismo organizzato alla guerra

Dal modello liberale e liberista all’economia organizzata

3 - L’intervento dello Stato nella società civile

Nuovi aspetti della vita civile regolati dallo Stato

Guerra totale e fronte interno

La militarizzazione della politica

4 - Nuovi soggetti sociali: le donne

7. La Rivoluzione russa e il rifiuto della guerra

La rivoluzione a Pietrogrado (febbraio del 1917)

Le protese contro la guerra

L’ideologizzazione della guerra

8. La svolta del 1917

L’uscita della Russia (vedi cap. 7)

L’entrata in guerra degli Stati Uniti

La ripresa della guerra sottomarina totale

La dichiarazione di guerra degli Stati Uniti (6 aprile del 1917)

I «quattordici punti» del presidente Wilson

L’uso ideologico dei «quattordici punti»

Le conseguenze del crollo del regime zarista

La disfatta di Caporetto (24 ottobre 1917 )

Il governo Orlando

L'armistizio di Brest-Litovsk (dicembre del 1917)

9. La vittoria dell'Intesa (1918)

La tattica della" sorpresa

Lo sfondamento del fronte alleato franco-inglese in Piccardia e nello Champagne (21 marzo 1918)

La seconda battaglia della Marna (18 luglio 1918)

Lo sfondamento franco-inglese a Amiens (8-11 agosto 1918)

La vittoria italiana a Vittorio Veneto (24 ottobre 1918)

I disastri causati della guerra

10. I trattati di pace

.

Dai «Quattordici punti» a limitare la Germania e il pericolo del socialismo

I trattati con la Germania

Riduzione esercito, smilitarizzazione Renania, pagamento danni di guerra mediante, restituzione

dell'Alsazia-Lorena alla Francia, diritto francese e belga a sfruttare per quindici anni il bacino carbonifero

della Saar, cessioni territori alla Danimarca e alla Polonia, Danzica città libera

I trattati con l'Austria

Divisione Austria e Ungheria

Cessione all’Italia del Trentino, dell'Alto Adige, di Trieste e dell'Istria ma non della Dalmazia

La creazione di nuovi Stati

Austria, Ungheria, Cecoslovacchia, Jugoslavia (Serbia, Croazia, Slovenia, Macedonia) , Finlandia,

Estonia, Lettonia e Lituania, Turchia (ridotta alla penisola anatolica)

I rapporti con la Russia rivoluzionaria

Gli stati Stati-cuscinetto

Il disfacimento degli ultimi Imperi (russo, austro-ungarico, Reich tedesco

La Società delle nazioni

L'esclusione iniziale dei paesi sconfitti e della Russia e la non adesione degli Stati Uniti

L’egemonia della Gran Bretagna e della Francia

3

4 -TRA LE DUE GUERRE MONDIALI: GLI SCENARI POLITICI DAL 1918 AL 1940

1. Tra le due guerre mondiali in Europa e nel mondo (1918-1940)

1. Gli scenari degli anni venti e trenta: dal “biennio rosso” ai regimi totalitari

Il “biennio rosso”: rivendicazioni sindacali e consigli operai

L’ondata di agitazioni (otto ore giornaliere, potere nella fabbrica e nello Stato)

La fr attur a tr a avan guar die (III Internazionale comunista) e il resto del movimento operaio

Anni venti: la stabilizzazione

La Repubblica di Weimar

La Costituzione di Weimar

La rivolta degli spartachisti e il colpo di stato a Monaco

Gli accordi di Locarno (1925),

L’elezione a presidente di Hindenburg

I regimi liberaldemocratici in Francia e Gran Bretagna

Francia: governi moderati di destra e di sinistra

Gran Bretagna: bipolarismo tra conservatori e laburisti

Anni trenta: l’avvento del totalitarismo

I precedenti: l’Italia e i paesi dell’Europa centro-orientale

I regimi autoritari di tipo tradizionale e il totalitarismo moderno

La dittatura di Primo de Rivera in Spagna

Il regime clericale-autoritario in Austria

La svolta bellicista degli anni trenta

2. Dalla rivoluzione bolscevica allo stalinismo

Dalla Rivoluzione di febbraio alla Rivoluzione d’ottobre

La Russia alla vigilia della rivoluzione

Pochi grandi centri industriali e un'agricoltura di tipo arretrato

Aperture e misure repressive

Il peggioramento delle condizioni di vita causato dalla guerra,

La Rivoluzione di febbraio (1917)

Scioperi e fraternizzazione delle truppe dell'esercito

Arresto e uccisione dello zar Nicola

Il primo governo repubblicano provvisorio

Il governo provvisorio (conservatori, liberali, esponenti della destra social rivoluzionaria e appoggio

di socialrivoluzionari e menscevichi)

Diverse e contrapposte aspettative (continuare la guerra e riforma agraria)

I soviet

Dalle fabbriche alle truppe al fronte

Il "doppio potere":

Il governo Kerenskij

L’apertura alle forze moderate dei menscevichi e dei socialisti rivoluzionari

Il Partito bolscevico di Lenin

Lenin e le Tesi di aprile (Tutto il potere ai soviet, pace subito, terra ai contadini)

Il tentativo di colpo di stato del generale Kornilov

Sommosse spontanee di operai e di soldati e messa fuori legge dei bolscevichi

Il tentativo colpo di stato del generale Kornilov e l’intervento del partito di Lenin

La Rivoluzione d'ottobre le sue conseguenze

La presa del palazzo d’inverno (ottobre 1917)

L’assalto al palazzo d'Inverno e la fuga di Kerenskij

L’appoggio del congresso dei soviet

4

Appello per una pace senza annessioni, la confisca e la ridistribuzione ai contadini delle terre, la

costituzione di un soviet dei commissari del popolo e la preparazione dell'Assemblea costituente

L’Assemblea costituente

La maggioranza dei socialrivoluzionari

Lo scioglimento dell'assemblea da parte del governo rivoluzionario dei soviet

La proclamata della Repubblica federale socialista russa

La pace di Brest-Litovsk

La rinunciare a estesi territori

L'opposizione dei socialrivoluzionari e le prime azioni terroristiche

La guerra civile e la dittatura rivoluzionaria

Le truppe inglesi, americani e giapponesi, le truppe fedeli al governo provvisorio di Kerenskij o al

precedente regime zarista (i "bianchi") o ai socialrivoluzionari nella regione del Don, gli anarchici in

Ucraina

Il rafforzamento della polizia politica, la messa fuori legge dei social rivoluzionari e degli altri partiti,

la restaurazione della pena di morte, arresti arbitrari ed esecuzioni sommarie di «nemici di classe»

La riorganizzò dell’esercito: l’Armata rossa di Trotzkij

Il fallito tentativo di esportare la rivoluzione con la guerra

L'offensiva sul territorio polacco

Il riconosceva delle repubbliche indipendenti della Polonia, della Finlandia e gli Stati "baltici"

(Estonia, Lettonia, Lituania).

La costituzione dell’Unione delle repubbliche socialiste sovietiche (Urss) (1922)

Il comunismo di guerra

La carenza di generi alimentari

Le drastiche misure di guerra (requisizioni, amassi),

Scioperi e ammutinamenti

La Nep

La Nuova politica economica e la liberalizzò il commercio

La malattia di Lenin

Dall'ascesa di Stalin ai "piani quinquennali"

L'isolamento internazionale dell'Urss

Il contrasto tra e le posizioni di Trotzkij e di Stalin

1 - Rivoluzione permanente (Trotzkij) o socialismo in un solo paese (Stalin)

La Terza Internazionale

II controllo decisivo del partito bolscevico e l’alleanza con Bucharin

2 - Industrializzazione rapida (Trotzkij) o prospettiva agricola (Stalin)

Il Partito bolscevico sotto la guida di Stalin

3 - La denuncia dell’'involuzione burocratica (Trotzkij, Zinov'ev, Kamenev)

Il fallimento della collettivizzazione delle terre

I nepmen

Il primo piano quinquennale e la collettivizzazione dei fondi

Fuga dei contadini, deportazioni di massa e morti di fame

Industrializzazione forzata e "piani quinquennali"

L’Urss tra i paesi più industrializzati

La militarizzazione della vita economica

Stalinismo e repressione

La religione del capo

Le purghe

3. Il ventennio fascista in Italia

La crisi italiana dopo la Prima guerra mondiale

La crisi sociale

La crisi istituzionale

Il governo Nitti e l'approvazione della nuova legge elettorale (introduzione del sistema

proporzionale)

La frammentazione delle forze politiche

La sfiducia nella democrazia e nella pace

La vittoria mutilata

5

La richiesta di Fiume e l’abbandono della Conferenza di pace

L’occupazione di Fiume da parte dei legionari di Gabriele D'Annunzio

Il Trattato di Rapallo (12 novembre 1920)

L’intervento dell’esercito contro i legionari (18 gennaio 1921)

La politica interna tra politica giolittiana e aspirazioni rivoluzionarie

Il risanamento del bilancio statale

Il fallimento del disegno politico giolittiano

1 – La perdita di potere da parte dello Stato

L'occupazione delle fabbriche

Lo scontro tra industriali metalmeccanici, Federazione italiana operai metallurgici e consigli di

fabbrica

La serrata e l’occupazione delle fabbriche come l'inizio di un moto rivoluzionario

Il prevalere della linea dei dirigenti della Cgl e dell'iniziativa mediatrice di Giolitti

L’accettazione delle richieste economiche della Fiom e il progetto per il controllo sindacale delle

fabbriche

La nascita del partito comunista

II Congresso del Comintern e le condizioni per l'ammissione dei partiti operai all'Internazionale

comunista

La minoranza di sinistra abbandona il Psi per fondare il Partito comunista d'Italia (gennaio 1921)

Il prevalere dei massimalisti nel Psi

L'agonia dello Stato liberale e la salita al potere del fascismo

Il declino dello stato liberale

La paralisi del sistema politico italiano

Le elezioni del maggio 1921 e le dimissioni di Giolitti

Dallo stato liberaldemocratico al regime fascista

Le fasi del passaggio dallo Stato liberale allo Stato fascista: 1 - perdita di potere, 2 - situazione di

stasi, 3 - presa del potere

La nascita del movimento fascista

La fondazione dei «fasci di combattimento» (23 marzo 1919)

Il programma politico eclettico e confuso, le eterogenee adesioni, lo stile politico aggressivo e

violento

L'incendio della sede dell'«Avanti!».

Il processo di mutazione: strutture paramilitari e lotta spietata contro il movimento socialista

Il fascismo agrario e lo squadrismo

I proprietari terrieri e il finanziamento dello squadrismo per abbattere il potere delle leghe contadine

La diffusione dello squadrismo

I motivi del successo dello squadrismo: neutralità della classe dirigente e degli apparati statali.

L’intento della classe dirigente: «costituzionalizzare» il fascismo assorbendolo nella maggioranza

liberale

Le elezioni del maggio 1921

I blocchi nazionali e l'ingresso alla Camera di 35 deputati fascisti

2 – La stasi istituzionale

Il governo Bonomi e il patto di pacificazione

Il patto di pacificazione tra socialisti e fascisti

Il congresso dei Fasci: lo scontro tra Mussolini e i fascisti intransigenti

La sconfessione del patto di pacificazione e la fondazione del il Partito nazionale fascista

Il governo Facta

La scarsa autorità politica e il dilagare della violenza squadrista

La strategia fascista: violenza armata e manovra politica

Lo sciopero generale legalitario

I fascisti come custodi dell'ordine

La marcia su Roma e la conquista dello Stato

Il pericolo del rigetto da parte delle forze moderate

Il progetto della marcia su Roma

Il rifiuto del re di firmare il decreto per la proclamazione dello stato d'assedio

Mussolini richiede e ottiene la presidenza del governo (fascisti e liberali giolittiani, liberali di destra,

democratici e popolari)

6

Il fascismo degli anni Venti: la «fascistizzazione» dello stato

3 – La conquista del potere

La costruzione dello Stato totalitario

La normalizzazione dei quadri minori del fascismo

Il controllo dei partiti

La fusione con i nazionalisti e il collaborazionismo del Partito popolare

Milizia volontaria per la sicurezza nazionale

Organizzazione armata del partito

Gran Consiglio del fascismo

Un nuovo organo dello Stato, direttamente controllato dal partito fascista e da Mussolini

La nuova legge elettorale e le elezioni del 1924

Il premio di maggioranza

Il "listone" (fascisti, molti esponenti della classe dirigente liberale)

La vittoria dei fascisti meno clamorosa del previsto

Il delitto Matteotti e l'Aventino

La denunciò in Parlamento le violenze e la scomparsa di Matteotti

L’Aventino dei parlamentari

Le responsabilità di Mussolini nel delitto

Il discorso del 3 gennaio 1925

Mussolini compreso che il re non sarebbe intervenuto si assume la piena paternità del delitto

Il controllo delle associazioni politiche "segrete"

Il ruolo istituzionale di Mussolini

L’edificazione del potere personale di Mussolini

Emanare norme giuridiche senza dover chiedere l'approvazione delle Camere

La smobilitazione dei centri di potere periferici

La sostituzione dei sindaci elettivi con i podestà e il rafforzamento dell'autorità dei prefetti

La restrizione delle libertà e il partito unico

La «costituzionalizzazione» del Gran Consiglio, la soppressione della libertà di stampa e lo

scioglimento de i partiti

L’apparato repressivo

I confino di polizia e il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, la pena di morte

La soppressione delle libertà sindacali

Confederazioni sindacali fasciste e corporazioni

Il Codice di diritto penale

Il fascismo degli anni Venti in economia

Il periodo liberista

Privatizzazioni, detassazione de i capitali esteri, abolizione del le imposte sui capitali delle banche e

delle industrie

La rivalutazione della lira

«Quota 90» e la difesa dei ceti medi a reddito fisso

Stato e gruppi industriali

La difesa degli interessi dei grandi gruppi industriali

Il «corporativismo

Il «Patto di palazzo Vidoni» e le «corporazioni nazionali» fasciste

La «Carta del Lavoro» (1927)

Fascismo e chiesa cattolica: Patti lateranensi e plebiscito del 1929

I Patti lateranensi

L’accordo diplomatico (piena sovranità al papato sulla città del Vaticano, il risarcimento

finanziario)

Il Concordato (piena libertà di culto, effetti civili del matrimonio religioso e insegnamento

obbligatorio della religione cattolica nelle scuola)

Il plebiscito del 24 marzo 1929

Il rapporto di convivenza fra fascismo e gerarchie della chiesa

I rapporti privilegiati Chiesa - Stato e il rafforzamento della presenza nella società della Chiesa

I limiti del fascismo italiano (concorrenza Chiesa nel controllo della società, presenza re, arretratezza

socio-economica) (vedi appunti)

Il fascismo degli anni Trenta e lo “stato-imprenditore”

La crisi del ‘29

7

La crisi delle grandi «banche miste»

La nuova strategia «dirigista»

La creazione di un istituto di credito pubblico (l'Imi)

La creazione dell'Iri (azionista di maggioranza delle banche in crisi e controllo di alcune fra le

maggiori imprese italiane)

Il capitalismo di stato in Italia

Stato-banchiere e Stato-imprenditore

La subordinazione dell'agricoltura all'industria,

I programmi di lavori pubblici

L’economia di guerra

La politica estera del fascismo

Anni venti: tra velleità revisionistiche e atteggiamento moderato

Il comportamento amichevole verso Francia e Inghilterra

La restituzione di Fiume e il riconoscimento della Jugoslavia

L’ostilità nei confronti della Germania e le mire egemoniche di Mussolini sull'Austria.

Anni trenta: la politica bellicista

Mussolini assunse personalmente il ministero degli Esteri

La conferenza di Stresa (aprile 1935) e la condanna del riarmo tedesco

L’aggressione all’Etiopia

Un'impresa coloniale come sfogo alla vocazione imperiale del fascismo, occasione di mobilitazione

popolare e per sfruttare la favorevole congiuntura diplomatica

Un esercito enorme e metodi atroci

La condanna della Società delle Nazioni e le «sanzioni»

La politica economica dell'«autarchia»

Produrre in Italia le merci in precedenza importate

Le illusioni di Mussolini

L’avvicinamento alla Germania: dall’asse Roma-Berlino al Patto d’acciaio

L’asse Roma-Berlino: un'alleanza subordinata

Il Patto d'acciaio

La svolta totalitaria

Un atteggiamento duro nei confronti della borghesia come atteggiamento mentale

Le modifiche istituzionali

La creazione del ministero per la Cultura popolare, della Gioventù italiana del littorio e la

sostituzione della Camera dei deputati con una nuova Camera dei fasci e delle corporazioni

Iniziative di carattere formale

La vergogna delle leggi razziali

4. Il regime nazista in Germania

La repubblica di Weimar e la crisi della società tedesca dopo la Prima guerra mondiale

Il dopoguerra e la repubblica di Weimar

Consigli degli operai e dei soldati e governo provvisorio (ala moderata del Spd )

Lo scontro socialdemocratici e Lega di Spartaco

L’Assemblea costituente e la Costituzione di Weimar

Il compromesso fra Spd ed esercito

I risultati sul piano sociale (giornata lavorativa di otto ore, assistenza ai disoccupati, divieto dei

licenziamenti arbitrari, suffragio universale maschile e femminile, ecc.) e il mancato

ridimensionamento dei precedenti poteri

Le conseguenze delle sanzioni internazionali e il rafforzamento delle forze di destra

La svolta conservatrice della repubblica

Il pagamento dei debiti di guerra

Stampa di carta-moneta e inflazione

Colpiti: lavoratori salariati, ceto medio; avvantaggiati proprietari di immobili e i grandi gruppi

industriali

La campagna propagandistica delle forze di destra

I corpi franchi e gli attentati terroristici, il putsch (rivolta) a Monaco in Baviera di Hitler (1923)

L’accordo con i vincitori sulle riparazioni (piano Dawes)

L’elezione del maresciallo Hindenburg a presidente della Repubblica

8

Il nuovo ceto medio, la riduzione degli operai professionalizzati e sindacalizzati e le difficoltà della

socialdemocrazia

La crisi del 1929 in Germania e la fine della repubblica di Weimar di Weimar

La crisi del ’29 e la salita al potere di Hitler: le fasi 1) la «crisi di efficienza» ; 2) la «crisi d’autorità» ; 3)

la «presa del potere»

1 - La «crisi di efficienza» del governo Brüning (1930-32)

La crisi del 1929 e l’aumento della disoccupazione

Brüning e la gestione extraparlamentare della crisi

L’elezioni del settembre 1930 e il fallimento di rafforzare il governo

2 - La «crisi d'autorità» dei governi di Franz von Papen e Kurt von Schleicher (1932-33)

La crisi economica e la radicalizzazione delle masse degli elettori

Il partito nazionalsocialista e l’ampliamento delle sue alleanze

La rielezione di Hindenburg

Le dimissioni di Brüning e il governo Franz von Papen

La richieste di nuove elezioni da parte di Hitler e l’ottenimento della maggioranza relativa ( luglio

1932)

La nomina a cancelliere di Hitler (30gennaio 1933)

3 - La «presa del potere» da parte di Hitler (1933)

Hitler al potere

La costruzione dello stato totalitario

Le violenze delle Sa e l’incendio al Reichstag

Le elezioni del 5 marzo 1933 (43,9% al Partito nazionalsocialista)

La messa fuori legge dei partiti ( luglio 1933)

«La notte dei lunghi coltelli»

L'eliminazione fisica della componente «socialista» del Partito nazionalsocialista: il massacro

delle Sa da parte di reparti delle Ss

Hitler si autonomina Fiihrer e cancelliere (Reichkanzler) (agosto 1934)

La persecuzione antisemita

Le leggi di Norimberga

La «notte dei cristalli»

La politica economica, sociale e militare del Terzo Reich

Lavori pubblici e integrazione dell'intervento dello stato con il sistema privato

Il riarmo della Germania e i creditori internazionali

5. Verso la Seconda guerra mondiale

La crisi del ’29 e l’instabilità politica degli anni trenta

Le conseguenze della crisi del ’29: l’instabilità politica tra fascismo e Fronti popolari

Il fascino seduttivo della violenza e i movimenti di estrema destra

La strategia del movimento operaio

I successi di Hitler e la svolta nella politica estera dell’URSS (adesione alla Società delle

nazioni , l'alleanza militare con la Francia)

Il capovolgimento della linea seguita dal Comintern e dei partiti comunisti europei: dalla

contrapposizione frontale nei confronti delle forze democratico-borghesi e delle socialdemocrazie alla collaborazione nella lotta al fascismo (i fronti popolari)

Il Fronte popolare in Francia

L’instabilità istituzionale dei primi anni trenta

Le elezioni del 1936 e la vittoria del Fronte popolare

Gli accordi di Palais Matignon (contratti collettivi di lavoro e dei diritti sindacali; maggiorazione dei

salari, introduzione dei delegati operai, quaranta ore settimanali, due settimane di ferie)

L’insofferenza dei ceti medi urbani

La divisione delle forze di sinistra

Lo "sciopero del capitale" (esportare i capitali all'estero per ridurre gli investimenti)

Il nuovo governo Daladier e la sconfessione degli accordi di Matignon. (1938)

La Guerra civile spagnola (1936-39)

L’esilio volontario del re e la proclamazione della repubblica (1931)

La fondazione della Falange e il ricorse ad azioni terroristiche (1933)

9

La vittoria elettorale del «Fronte popolare» (1936)

La ribellione dell'esercito di stanza in Marocco con a capo Francisco Franco

L’aiuto di Hitler e di Mussolini e l'equidistanza o il non intervento" delle potenze democratiche

Le Brigate Internazionali di volontari filo repubblicani e l’aiuto dell’Urss

L'unità delle destre e le divisioni del Fronte popolare

La caduta di Barcellona e Madrid (1939)

Alla vigilia della Seconda guerra mondiale

Il trabocchetto del Trattato di Versailles

Le rivendicazioni della Germania, dell'Italia e del Giappone

Le tensioni fra i vincitori della Prima guerra mondiale

I tentavi egemonici della Francia controbilanciati dall'Inghilterra spalleggiando le rivendicazioni della

Germania; l’ambiguità dell'Italia,

I limiti politici degli stati-nazione

Il prevalere del proprio interesse nazionale (stati europei) e l’imposizione del libero scambio (Usa)

Anni Trenta: i primi venti di guerra

L’aggressione giapponese alla Manciuria cinese (1932)

L’aggressione dell'Italia fascista all'Etiopia (1935)

L'asse Roma-Berlino (ottobre 1936).

Le prime iniziative hitleriane

1- La reintroduzione della coscrizione obbligatoria (1935)

2 – la rimilitarizzazione della Renania (1936)

3 – L’occupazione dell'Austria (1938)

La politica di appeasement

«Ammansire» Hitler accontentandolo nelle sue rivendicazioni più «ragionevoli» (Chamberlain)

Churchill: (l'unico modo per fermare Hitler opporsi)

4 - La questione dei sudeti

Le mire di Hitler: l'annessione della regione dei Sudeti e la distruzione dello Stato cecoslovacco

La Conferenza di Monaco

L’accettazione del progetto presentato dall'Italia che accoglieva quasi alla lettera le richieste

tedesche

5 - L’ultimatum alla Polonia

L’ ultimatum alla Polonia perché gli cedesse la città di Danzica (marzo 1939)

6 - Il Patto d'acciaio e il Patto Ribbentrop-Molotov

Il Patto d'acciaio con l'Italia ( 22 maggio 1939): la subordinazione italiana

Il patto Ribbentrop - Molotov

Un patto di non aggressione e la spartizione della Polonia

10