1

Salve ragazzi e ragazze!

Cominciamo con questa pagina la nostra avventura

alla scoperta del cielo. Ci avventureremo, nelle

prossime pagine, oltre il nostro Sistema Solare per

scoprire le stelle. Sì, proprio le stelle che vediamo ogni

volta che si fa buio, se è sereno, come puntini luminosi

distribuiti nel cielo notturno. Ragioniamo un po’ su quel

che realmente vediamo, avremo delle sorprese.

Intanto diciamo che al dì le stelle non le vediamo solo perché la luce del Sole

sovrasta qualunque altra fonte luminosa. Anche la luce della Luna piena, ad

esempio, fa “sparire” molte stelle dalla volta celeste.

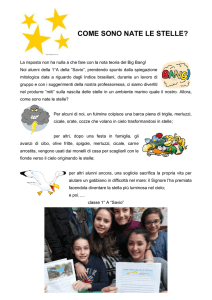

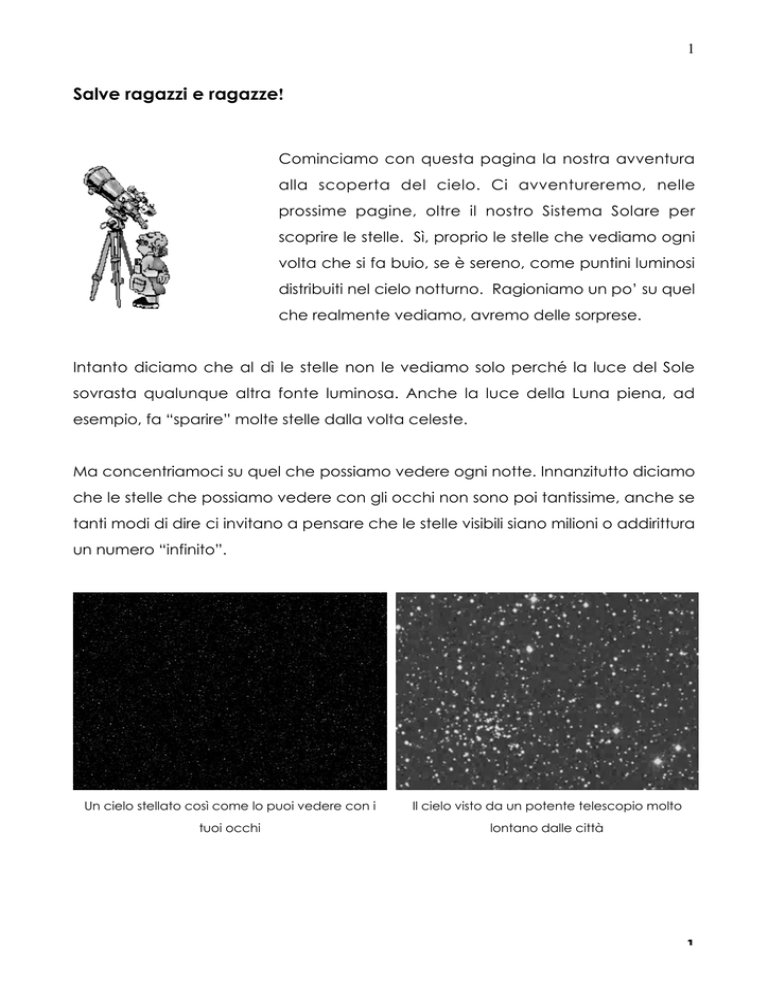

Ma concentriamoci su quel che possiamo vedere ogni notte. Innanzitutto diciamo

che le stelle che possiamo vedere con gli occhi non sono poi tantissime, anche se

tanti modi di dire ci invitano a pensare che le stelle visibili siano milioni o addirittura

un numero “infinito”.

Un cielo stellato così come lo puoi vedere con i

Il cielo visto da un potente telescopio molto

tuoi occhi

lontano dalle città

1

2

Ad occhio nudo possiamo vedere distintamente circa 4-5000 stelle in una notte

bella trasparente e scura, magari in un luogo distante dalle luci artificiali. In città il

numero di stelle visibili è molto minore, proprio per la presenza di luci artificiali: in

una piazza molto illuminata, di una grande città ma anche di un piccolo paese, il

numero di stelle visibili si riduce in modo drastico, arriva a poche decine. Come

abbiamo già detto, spesso basta poco per tornare a vedere un bel cielo, è

sufficiente scostarsi da fonti di luce molto forti. Le stelle visibili ad occhio sono

quindi molte ma non moltissime, ma cosa vediamo noi effettivamente? Per

esagerare potremmo dire che quel che vediamo è un cielo “sbagliato” rispetto a

quello reale.

La luce che ci arriva dalle stelle,

infatti, quando entra nell’atmosfera

può venire deviata nella sua

traiettoria. L’atmosfera si comporta,

in qualche modo, come l’acqua

all’interno di un recipiente, un

acquario per esempio o una

boccia per i pesci rossi, che altera la

posizione in cui noi vediamo gli

oggetti.

Di quanto si spostano le stelle per questo effetto varia al variare della loro

posizione in cielo.

La posizione delle stelle che stanno allo zenit, ovvero esattamente sulla nostra

verticale, sopra la nostra testa, non subisce alcuna deviazione, ma, man mano

che scendiamo verso l’orizzonte, l’effetto diventa più cospicuo. A metà strada fra

lo zenit e l’orizzonte la deviazione dovuta alla rifrazione è già cospicua, circa un

trentesimo del diametro della Luna. Ma se scendiamo ancora diventa assai più

forte: all’orizzonte la posizione della stella ci appare spostata di ben mezzo grado,

praticamente tanto quanto è il diametro apparente della Luna. Quello che

vediamo di notte è quindi l’ immagine delle stelle che viene deviata dalla

2

3

posizione che le spetterebbe tanto più quanto più ci si allontana dallo zenit verso

l’orizzonte.

Potete fare una piccola esperienza con

una torcia luminosa piccola ed una

boccia d’acqua, o l’acquario se

l’avete. Fatevi aiutare da un compagno

o qualcuno di casa, voi state da una

parte della boccia d’acqua, dall’altra

parte il vostro compagno muoverà la

torcia a destra e sinistra e in alto e in

basso, ma sempre in modo che sia

puntata su di voi.

Noterete facilmente la differenza fra la posizione reale della torcia luminosa e

quella che vi appare.

È per questo effetto dovuto alla rifrazione che agisce differentemente a seconda

della altezza della stella sull’orizzonte che, se per esempio siamo in riva al mare o

abbiamo davanti una pianura , vediamo all’alba il Sole prima che sorga ed al

tramonto lo vediamo ancora per qualche minuto dopo che è effettivamente

tramontato. È la rifrazione che va a “pescare” il Sole e sposta la sua immagine

apparente sopra l’orizzonte di mezzo grado, facendocelo vedere qualche minuto

“prima” all’alba e ancora per qualche minuto al tramonto.

Ma questo è solo l’inizio, un altro effetto che sposta la posizione vera delle stelle

nella volta celeste è l’aberrazione. A tenerne conto con precisione è piuttosto

complicata, ma il concetto che sta alla base è semplice da capire. L’aberrazione

è stata “scoperta” da James Bradley nel 1729, quando i telescopi erano assai

rudimentali e non c’erano computer per fare i conti. La luce che ci proviene dalle

stelle viene deviata a causa del moto della Terra. Noi ovviamente non ce ne

accorgiamo perché la gravità ci tiene sulla crosta terrestre e tutto, compresa la

atmosfera, si muove con noi, ma la Terra, ruotando attorno al Sole, si muove alla

bella velocità di 30 chilometri al secondo (più di 100.000 chilometri all’ora!). La sua

3

4

velocità quindi non è trascurabile rispetto a quella della luce e bisogna tenerne

conto.

Nel suo moto attorno al Sole la Terra

quindi per sei mesi andrà “incontro”

alla luce che ci proviene da una data

stella, mentre per i seguenti sei mesi

andrà nella stessa direzione della luce

stellare.

Per effetto dell’aberrazione le stelle, in un anno, sembrano quindi descrivere in

cielo una minuscola ellissi che ha un diametro, per fissare le idee, di un trentesimo

del diametro della Luna. Per visualizzare questo effetto possiamo pensare a quel

che ci succede quando piove: anche se le gocce di pioggia vengono giù

perfettamente perpendicolari, se ci muoviamo dobbiamo inclinare l’ombrello in

avanti per non bagnarci.

È tutto forse? Nemmeno per idea, non abbiamo preso in considerazione il punto

più importante: la distanza delle stelle. La luce che ci proviene da esse viaggia

alla maggiore velocità possibile in natura: 300.000 km al secondo. Non è poco ed

è molto difficile da immaginare. A questa velocità si può andare da Palermo a

Torino in 1/300 di secondo, o “correre” i cento metri in un trentamilionesimo di

secondo, parecchio di meno del record mondiale ! Per tornare un attimo ad

argomenti che conosciamo bene consideriamo che la luce riflessa dalla Luna ci

arriva in poco più di un secondo, quella emessa dal Sole in circa 8 minuti. Noi

insomma vediamo il sole “vecchio” di 8 minuti. Per arrivare al pianeta più distante,

Plutone, la luce solare impiega circa 5 ore e mezzo .

Le stelle sono tutte molto ma molto più distanti dei corpi del Sistema Solare, anche

la più distante cometa della nube di Oort dista da noi molto meno della più vicina

stella, Proxima della costellazione del Centauro. Proxima, come molti di voi

sapranno, è una parola latina che significa la più vicina e le è stato dato questo

4

5

nome proprio perché è la stella meno distante da noi. La luce che parte da

Proxima del Centauro impiega ben 4 anni per arrivare a noi. Ma tutte le altre sono

molto più distanti e, fra quelle che vediamo ad occhio nudo, ce ne sono alcune

talmente distanti che la loro luce impiega diecine di migliaia di anni per arrivare

fino a noi. Le stelle quindi potrebbero, ora, essere diverse da quelle che vediamo,

ma noi non lo possiamo sapere.

5

6

Quel che vediamo quindi, quando alziamo gli occhi al cielo, è un cielo di stelle la

cui posizione viene alterata da vari effetti e che sono in uno stato “vecchio” di un

tempo che può variare dai pochi anni alle molte migliaia. E non possiamo farci

nulla.

Forse queste considerazioni vi faranno guardare il cielo in modo un po’ diverso,

comunque ci fanno riflettere su una particolarità dell’Astronomia rispetto alle altre

scienze. L’Astronomia è una scienza osservativa, ma non sperimentale. Forse detto

così può sembrare un discorso un po’ filosofico e di poco conto, ma non lo è

affatto ed è molto importante. Cerchiamo di capire perché.

Cambiamo completamente campo e dimentichiamoci per un attimo

dell’Astronomia, delle stelle e tutto il resto.

Supponiamo di essere dei chimici e volere

studiare come si scioglie una sostanza

solida in un liquido. Niente di più facile

basta

prendere,

ad

esempio,

un

contenitore con dell’acqua e del sale e

versare una certa quantità di sale

nell’acqua.

Quello

che

potremo

verificare è che il sale si scioglie

nell’acqua, ma fino ad una certa

quantità. Se continuiamo a versare sale

nell’acqua, infatti, oltre una certa

quantità il sale non si scioglierà più.

Ma per capire bene come funziona la questione possiamo fare di più, possiamo

per esempio usare acqua più fredda, e scopriremmo che la quantità di sale che

riusciamo a sciogliere è minore, oppure potremmo usare acqua più calda. Ma

possiamo anche cambiare liquido o sostanza da sciogliere. Possiamo, in sostanza,

crearci una casistica sperimentale variando le condizioni in cui il fenomeno

6

7

avviene e, soprattutto, ripetere l’esperienza tutte le volte che vogliamo. Su tutti i

dati sperimentali che ci saremo procurati potremo poi ragionare e cercare di

estrarre una legge generale che descriva come una sostanza solida si sciolga in

un liquido.

Anche se esposto in questo modo risulta un po’ semplificato, questo è il modo di

procedere delle scienze sperimentali: sperimentare, misurare e dalle misure

cercare di arrivare alla comprensione del fenomeno osservato e ad una legge

che lo descriva.

Per l’Astronomia non è proprio così. Non possiamo infatti “sperimentare”,

intervenendo sul fenomeno, come abbiamo fatto poco sopra con l’acqua ed il

sale. Non possiamo fare una stella in laboratorio, renderla più calda o più grande.

Come ne usciamo? Come facciamo allora ad applicare il metodo sperimentale

della scienza al caso del cielo?

È semplice se ci pensiamo, tutto quello che possiamo fare è “osservare” i corpi ed i

fenomeni celesti e, da questi, ottenere i dati di cui abbiamo bisogno per capire

come sono fatti e quali fenomeni accadono in cielo.

Le nostre speranze e possibilità di capire le stelle, ad esempio, sono quindi legate

all’unico segnale che ci proviene da quei corpi. Dato che stiamo usando gli occhi

i segnale che ci porta informazioni è la luce visibile. Vedremo più avanti che,

usando dei ricettori diversi dai nostri occhi, avremo molte altre possibilità di

ottenere informazioni. Sembra poco e forse un po’ scoraggiante, ma la luce ci dà

abbastanza informazioni per ricostruire come sono distribuite le stelle nel cielo , di

cosa sono “fatte” e cosa “accade” in questi oggetti. È proprio questo che

impareremo nelle prossime pagine. Per ora cerchiamo di ripensare a quello che

fino ad ora abbiamo detto su quel che vediamo realmente in cielo quando

guardiamo le stelle ad occhio nudo.

La luce che vediamo ci dà infatti due diversi tipi di informazione: osservando

quanta luce ci arriva da una determinata stella ci permette di capire dove essa è

situata e, come vedremo, quanto distante è da noi. Ma della luce possiamo

anche fare una analisi quantitativa.

7

8

Fa parte della nostra esperienza comune osservare

come la luce del Sole sia composta di vari

componenti che, miscelati, ci danno una

apparenza complessiva di colore bianco. Ma

basta un arcobaleno, o il riflesso della luce

sull’acqua in determinate condizioni o il suo

passaggio attraverso qualche vetro spesso per far

apparire

i “colori” di cui la luce solare è

composta.

La analisi della luce, delle sue componenti, ci racconta molto del corpo da cui

proviene ed in particolare quali elementi chimici sono coinvolti nel fenomeno che

ha portato alla emissione di quella luce. Se volete potete costruire il semplice

“spettrografo” descritto nell’allegato ed eseguire le varie esperienze per

sperimentare in modo semplice e convincente quel che abbiamo appena detto.

Per riassumere in Astronomia possiamo quindi solo osservare la luce che ci arriva

dalle stelle, da questa possiamo capire dove sono le stelle, conoscere la loro

distanza e quindi posizionarle correttamente in 3 dimensioni e ricostruire la loro

distribuzione nello spazio. L’analisi della luce che ci arriva, ad esempio con uno

spettrografo, ci permette anche di capire di cosa sono composte le stelle e quali

sono le condizioni fisiche in cui si trovano.

Ricorda che se vuoi avere altre

informazioni, vedere più immagini

o anche rivolgere una domanda

direttamente ad un astronomo

puoi

recarti

sul

sito

Web

www.scopriticielo.it. Entra nel sito e

clicca sul tuo Osservatorio, quello

di Monte Arancio.

8