Da www.mymovies.it

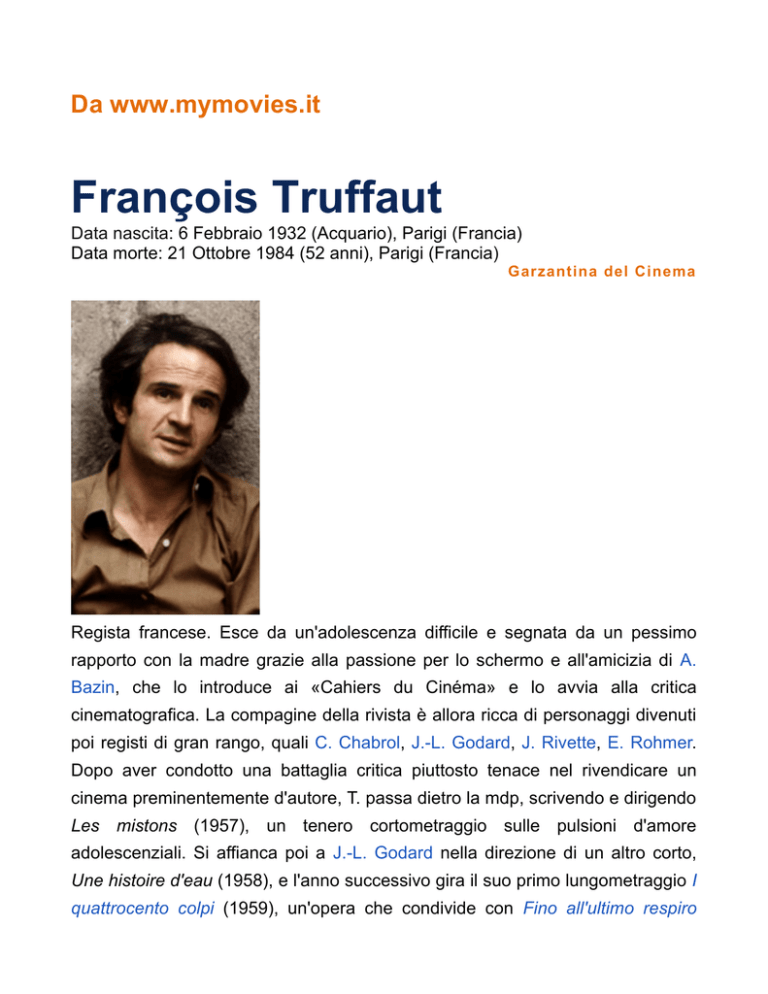

François Truffaut

Data nascita: 6 Febbraio 1932 (Acquario), Parigi (Francia)

Data morte: 21 Ottobre 1984 (52 anni), Parigi (Francia)

Garzantina del Cinema

Regista francese. Esce da un'adolescenza difficile e segnata da un pessimo

rapporto con la madre grazie alla passione per lo schermo e all'amicizia di A.

Bazin, che lo introduce ai «Cahiers du Cinéma» e lo avvia alla critica

cinematografica. La compagine della rivista è allora ricca di personaggi divenuti

poi registi di gran rango, quali C. Chabrol, J.-L. Godard, J. Rivette, E. Rohmer.

Dopo aver condotto una battaglia critica piuttosto tenace nel rivendicare un

cinema preminentemente d'autore, T. passa dietro la mdp, scrivendo e dirigendo

Les mistons (1957), un tenero cortometraggio sulle pulsioni d'amore

adolescenziali. Si affianca poi a J.-L. Godard nella direzione di un altro corto,

Une histoire d'eau (1958), e l'anno successivo gira il suo primo lungometraggio I

quattrocento colpi (1959), un'opera che condivide con Fino all'ultimo respiro

(1960) di Godard (peraltro cosceneggiato da T. stesso) una primazìa indiscussa

nell'avvento della Nouvelle vague. I quattrocento colpi è interpretato da un

giovanissimo J.-P. Léaud, all'inizio di un sodalizio con il regista che durerà a

lungo. Léaud è per la prima volta Antoine Doinel, personaggio principale di tanti

film successivi, figura emblematica e riflesso in qualche modo autobiografico del

regista. Capelli a spazzola, volto imberbe, Léaud riesce a dar vita con la

freschezza propria dell'età ai fantasmi del passato infelice di T., vissuto con

sofferta amarezza. Il piccolo Antoine, quasi ignorato da genitori distratti,

risponde a un'evidente mancanza di affetto con atti di ordinario rifiuto delle

consuetudini civili e finisce in riformatorio. È come se T. reinventasse la propria

adolescenza e proiettasse sé stesso nella figura del ragazzo, intrappolato in un

disagio ribelle nei confronti di un universo familiare estraneo e sordo, fino allo

struggente carrello finale che accompagna Antoine in fuga lungo una strada

bianca e polverosa. Il film mette in scena una storia vissuta, che però non

rimane invischiata nella rete consolatoria dell'autobiografismo ma, anzi, trova

nelle ossessioni personali materia per un'innovazione linguistica inaudita nel

cinema francese (e mondiale) di allora. Di lì in avanti la vena truffautiana –

purtroppo prematuramente interrotta – produrrà film memorabili, piccoli-grandi

raffinati gioielli visivi, stilisticamente irripetibili, dal tocco a volte leggero, a volte

graffiante, carichi di fascino e di emozioni, intensi, sofferti, tragici, divertiti,

ironici. T. gira il suo secondo lungometraggio nel 1960, Tirate sul pianista, storia

di un musicista gentile e timido che rimane incastrato suo malgrado in una

vicenda gangsteristica. L'anno successivo realizza il suo film forse più

straordinario, Jules e Jim (1961), una di quelle opere che bastano da sole a

segnare la statura di un autore, capaci di sfidare il tempo, radicarsi nella

memoria e caricarsi di un'aura quasi «sacrale». Jules e Jim sono amici-rivali.

Amano Catherine, che a sua volta vorrebbe amare ambedue. Tutti e tre vivono

intensamente la «vie de bohème» parigina degli anni precedenti la prima guerra

mondiale. Catherine decide di sposare l'austriaco Jules, e di andare a vivere

con lui a di là delle Alpi. Scoppia la guerra e Jim viene arruolato. Dal fronte

manda lettere agli amici, e alla fine del conflitto va a raggiungerli in Austria. Jim

non ha mai cessato di amare la donna; Jules lo sa, e accetta senza drammi che

l'amico e Catherine divengano amanti. Catherine a sua volta si divide tra

l'amante, il marito, e qualche avventura di passaggio. I due uomini vivono con

dolce amarezza gli umori imprevedibili e la disperata inquietudine della donna.

Un giorno Catherine invita Jim per una gita in macchina, e sotto gli occhi di

Jules si getta con lui da un ponte nel fiume sottostante. Appassionante,

profondo, amaro e lancinante, Jules e Jim esibisce un raro equilibrio di forma,

linguaggio e materia tematica. Catherine è interpretata da una J. Moreau

eccezionale, capace di calarsi fino in fondo in una figura di donna libera e

indecifrabile, scissa in un doppio amore impossibile. Già sperimentata con L.

Malle in Ascensore per il patibolo, e soprattutto in Les amants, è nell'incontro

con T. che la grande arte drammatica della Moreau raggiunge un livello

altissimo, ripetendosi più avanti in La sposa in nero (1968). Intanto, con La

calda amante (1964), T. non riesce a conferire la medesima intensità

drammatica a un altro triangolo amoroso, e successivamente si misura con un

testo di fantascienza, Fahrenheit 451 (1966, da un romanzo di R. Bradbury),

inquietante affresco di una futura società tirannica, che non tollera la libera

conoscenza e allestisce roghi di libri. Con Baci rubati (1968) realizza invece un

film frizzante, fresco, ironico e ammaliante. I personaggi si incrociano, si

rincorrono, si amano, si abbandonano senza ragioni apprezzabili e senza un

apparente filo logico. Esibiscono distacco e disincanto, passioni travolgenti e

furori improvvisi. Dice Truffaut: «Ho corso il rischio di abbandonare Baci rubati

quindici giorni prima dell'inizio delle riprese, per la vergogna e il disagio.

Pensavo: ho delle buone sceneggiature da girare, ci sono dei romanzi magnifici,

e io sto per fare in quindici giorni un film dove non si racconta assolutamente

niente». Non c'è discorso che renda meglio il senso di questo film, che sembra

un pretesto per una delle tante varianti del solito personaggio di Antoine Doinel,

dove è arduo rintracciare un canovaccio di trama, un qualunque percorso

narrativo, per non parlare del cosiddetto «messaggio». E tuttavia, a dispetto

della sua frammentarietà, Baci rubati risulta un film compatto, solido, privo di

cadute di tono o di cambiamenti di ritmo. Anzi, l'idea di «messa in scena» che T.

esibirà in tutto il suo cinema assume qui una valenza quasi paradigmatica. Nel

merito, del resto, il cineasta aveva le idee chiare, e non mancava di consegnarle

alle pagine dei suoi amati «Cahiers du Cinéma»: «Per me il cinema è un'arte

della prosa. Definitivamente. Si tratta di filmare la bellezza senza averne l'aria o

senza averne alcuna aria. A questo tengo enormemente... la poesia mi

esaspera, e quando qualcuno mi manda poesie per posta, le cestino

immediatamente. Amo la prosa poetica, ma solamente la prosa: Cocteau,

Audiberti, Genet e Queneau. Amo il cinema perché è prosaico, è un'arte

indiretta, inconfessata, occulta nel momento stesso in cui si mostra». Il film che

segue, La sposa in nero, si avvale per la seconda e ultima volta della bravura di

J. Moreau, qui nelle vesti di una donna che decide di vendicarsi dei cinque

uomini che hanno causato la morte del suo promesso sposo. Ne uccide quattro,

ma non sa come fare con il quinto, che nel frattempo è finito in prigione. Un noir

dall'equilibrio perfetto e dalle tonalità algide e insieme grottesche. È poi la volta

di La mia droga si chiama Julie (1969), un altro splendido noir dai toni

vagamente melodrammatici, che gioca con i generi e risulta un'ulteriore ficcante

incursione nei territori dell'«amour fou». Non drammatizziamo... È solo

questione di corna (1970) è ancora storia di Antoine Doinel, una sorta di

apologo, a metà strada tra il serio e lo scanzonato, sul matrimonio e sui

tradimenti coniugali, in cui una giovane coppia di sposi riesce a consolidare la

propria unione solo dopo un'avventura di lui con una sfolgorante fanciulla

giapponese. J.-P. Léaud, il marito fedifrago, resta sempre un personaggio dai

toni un po' stravaganti: al ristorante con la bella giapponesina, si annoia e sfoga

la sua delusione borbottando al telefono con la moglie. T. ha già realizzato quasi

metà della sua opera complessiva quando accantona temporaneamente la sua

esplorazione del rapporto fra i sessi dirigendo Il ragazzo selvaggio (1970), storia

«illuministica» della rieducazione di un bambino ritrovato allo stato primitivo

nelle foreste dell'Aveyron. Con Le due inglesi (1971, uscito inizialmente in una

versione più breve e rieditato poi nella versione integrale nel 1984) torna ai suoi

scenari di passione trasgressiva, con l'amore di un uomo per due sorelle

britanniche, giocando sul contrasto tra la Parigi cosmopolita di inizio Novecento

e la pruderie perbenista di un'Inghilterra periferica e puritana. Quest'ultimo è un

film che non soddisfa T., tanto che finisce lui stesso con lo scorciarlo senza

remissione (lo ricostruirà integralmente poco prima di morire). Dopo aver diretto

un tiepido Mica scema la ragazza (1972), realizza una delle sue opere più

raffinate e più cinefile, Effetto notte (1973), un tentativo di rendere esplicita

l'avventura del cinema come metafora della vita, tra citazioni, autocitazioni e

omaggi ai maestri (Hitchcock, Ophüls, Welles ecc.), esibiti con tono fresco e

affascinante. Due anni dopo con Adele H., una storia d'amore (1975) porta sullo

schermo la struggente vicenda della figlia secondogenita dello scrittore V. Hugo,

Adele (I. Adjani), consumata da un amore ossessivo, paranoico e disperato per

un uomo che la rifiuta. Successivamente, a cavallo tra Gli anni in tasca (1976) e

L'amore fugge (1979), dirige L'uomo che amava le donne (1977), ficcante

ritratto di un ganimede intellettuale e narciso, e La camera verde (1978), un'altra

ossessione amorosa dai tratti sommessi e cupi. Nel pieno della maturità

creativa, realizza uno dei suoi capolavori, L'ultimo metrò (1980). Al teatro

Montmartre, in una Parigi occupata dai nazisti, si manda in scena una nuova

commedia. Coprifuoco, strade buie e deserte, l'ultimo metrò da prendere. La

direttrice del teatro (C. Deneuve) ha nascosto nei sotterranei il marito, un ebreo.

È lui in realtà che dirige per interposta persona. Costretto al chiuso, ricercato dai

nazisti, l'uomo si sente schiacciato dal peso della solitudine. Le periodiche visite

della moglie non bastano. La sua mente comincia a sviluppare piccole

ossessioni e acute gelosie. In realtà è l'arrivo di un giovane attore (G.

Depardieu) che lo inquieta, e con ragione, perché fra quest'ultimo e la moglie

scatta ben presto un'attrazione travolgente. La donna, peraltro, riesce

magnificamente a giocarsi il triangolo e a prolungarlo anche dopo il ritorno alla

normalità. L'ultimo metrò è un limpido modello di come un cinema costruito sulla

base di un'unità di luogo squisitamente teatrale non necessariamente

impoverisca il linguaggio della mdp. Una regia sofisticata, un sapore di

trasgressione intrigante, un icastico affresco d'epoca, in definitiva, un autentico

tocco di classe. Anche La signora della porta accanto (1981), penultima opera di

T., porta il segno di una straordinaria finezza registica e di una consumata

perizia narrativa, oltre che di un certo sentimento della tragicità dell'esistenza. È

la storia di una passione irresistibile, di un amore coinvolgente fino all'estremo

atto. Un uomo e una donna (F. Ardant e G. Depardieu), ex amanti, si ritrovano

vicini di casa. Sono ormai sposati, sono maturati con gli anni, ma ben presto

l'antico fuoco torna a risvegliarsi. Si avvia una trama di incontri clandestini, tanto

fugaci quanto febbrili, intensi, quasi violenti. I due scoprono tuttavia che la vita li

ha irrimediabilmente divisi. Ma l'attrazione reciproca è così totalizzante che non

resistono alla verità e si uccidono durante un ultimo, distruttivo amplesso. Un

melodramma raffinatissimo e agghiacciante, abitato da una carica di erotismo

sottile e rovente, girato con eleganza stilistica suprema. Il male che lo ucciderà

è già in agguato quando T. realizza la sua ultima regia, Finalmente domenica

(1983), scegliendo la fotografia in b/n. Affidato alla frizzante interpretazione di F.

Ardant, che si improvvisa detective, senza lesinare colpi gobbi e ammiccamenti

sexy per trarre d'impaccio l'uomo di cui è innamorata (J.-L. Trintignant), il film è

una commedia dalla confezione deliziosa, che rivisita in forme estremamente

brillanti certi modelli di noir hollywoodiano in salsa agrodolce. T. muore l'ottobre

dell'anno dopo.