1

Il campo elettrico

Il campo elettrico

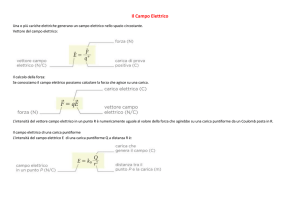

Una carica q portata in prossimità di una o più cariche elettriche Q1, Q2, …, QN risente di una forza

F . Possiamo interpretare questo fatto dicendo che la distribuzione di cariche Q1, Q2, …, QN altera

lo spazio circostante e questa alterazione genera una forza su altri corpi elettricamente carichi posti

in esso.

Chiamiamo tale alterazione, che esiste indipendentemente dalla presenza della carica q e del suo

valore, campo elettrico. La forza F che agisce sulla carica q è data dalla somma vettoriale dei

contributi di tutte le cariche della distribuzione. Ognuno di tali contributi è proporzionale a q e

quindi la sarà anche F . Perciò, se conosciamo in ogni punto dello spazio la forza elettrostatica

agente sull’unità di carica, per determinare la forza elettrostatica che agisce sulla generica carica q è

sufficiente moltiplicare per q la forza riferita all’unità di carica.

La forza riferita all’unità di carica si chiama campo elettrico ed è rappresentata dal vettore E . Per

determinarla occorre dividere la forza F che agisce su una carica q di prova, convenzionalmente

F

positiva, per la carica stessa: E .

q

Il campo elettrico E è un vettore dato dalla forza che agisce su 1 C positivo e la sua intensità si

N

misura in newton su coulomb .

C

Se per esempio in una certa zona la forza elettrostatica misurata sulla carica positiva q = 2 ∙ 10−6 C è

di 0,6 N diretta verticalmente verso l’alto, il campo elettrico E è un vettore verticale verso l’alto di

0,6 N

N

intensità E

3 10 5 .

-6

C

2 10 C

Campo elettrico generato da una carica puntiforme

Per determinare il campo elettrico E generato da una carica puntiforme positiva Q esploriamo la

zona circostante con un’altra carica positiva puntiforme q e calcoliamo la forza F tra le due

cariche.

Il

vettore

campo

elettrico

,

dato

dal

rapporto

tra

la

forza

e la carica di prova q,

E

F

F

E , ha per direzione la retta che congiunge le due cariche, il suo verso è dalla parte opposta di

q

Q rispetto a q (forza di repulsione) e l’intensità è data dal rapporto tra le due intensità:.

Qq

k 2

F

kQ

E r 2 . Se la carica generatrice Q è negativa, il

q

q

r

vettore campo elettrico E è diretto verso la carica Q stessa (forza

di attrazione).

L’intensità del campo elettrico è proporzionale alla carica

generatrice Q e all’inverso del quadrato della distanza r, per cui a

1

una distanza doppia il campo diventa

del valore ottenuto a

4

1

distanza r, a distanza tripla diventa , ecc. L’intensità del campo

9

E nei punti posti alla stessa distanza da Q, cioè su una sfera di raggio r con centro in Q, è costante.

2

Campo creato da più cariche puntiformi

Quando in una certa zona sono presenti più cariche puntiformi, Q1, Q2, Q3, …, il campo elettrico E

è dato dalla somma vettoriale dei campi elettrici prodotti da ogni carica: E = E 1 + E 2 + E 3 + …

Questa regola ha una validità assolutamente generale e si chiama Principio di sovrapposizione del

campo elettrico.

Le linee di forza del campo elettrico

Un modo conveniente di rappresentare il campo elettrico è quello delle linee di forza. Queste linee

sono tali che il vettore E in ogni punto dello spazio risulta tangente alla linea stessa. Le linee del

campo elettrico presentano il verso che va dalle cariche positive alle cariche negative.

Per il campo radiale generato da una carica puntiforme positiva

le linee di forza sono semirette uscenti dalla carica; se il campo

è generato da una carica negativa, le linee sono semirette

entranti nella carica. Se il campo è generato da due cariche

uguali ed opposte separate da una certa distanza (dipolo

elettrico), le linee congiungono le due cariche uscendo da

quella positiva ed entrando in quella negativa. Per due cariche

dello stesso segno separate da una certa distanza, le linee

divergono, in particolare escono dalle cariche se queste sono

positive, entrando in esse se negative.

In generale le linee di forza del campo elettrico non sono traiettorie percorse da eventuali cariche

elettriche poste in esso; infatti una linea di forza può risultare curva e una carica, per poterla

percorrere, deve essere soggetta a una forza centripeta, cioè diretta verso il centro di curvatura,

mentre invece è soggetta alla forza elettrica che è tangente alla linea stessa. La linea di forza è

anche traiettoria se è rettilinea, come nel campo radiale generato da una carica puntiforme.

Nel caso del campo generato da una carica puntiforme il numero di linee di forza che attraversano

una certa superficie è inversamente proporzionale al quadrato della distanza tra la superficie e la

carica, come pure l’intensità del campo. Questa proprietà è del tutto

generale, cosicché, nella rappresentazione mediante linee di forza,

l’intensità del campo in un punto è proporzionale al numero di linee

di forza che attraversano una data superficie nelle vicinanze di quel

punto.

Un caso molto importante per le applicazioni è quello di un campo

elettrico costante in modulo, direzione e verso in tutti i punti di una

data regione di spazio. Questo campo elettrico è detto campo

elettrico uniforme e le sua linee di forza sono rette parallele spaziate

uniformemente.

Esempio – Calcolo del campo elettrico tra due cariche puntiformi

Due cariche puntiformi, Q1 di 4,0 μC e Q2 di − 6,0 μC, distano tra loro 10,0 cm. Vogliamo calcolare il campo

elettrico nel punto medio M tra le due cariche, e nel punto P che dista 8,0 cm da Q1 e 6,0 cm da Q2.

Scriviamo i dati del problema

3

Intensità delle cariche che generano il campo elettrico:

Q1 = 4,0 μC = 4,0∙10−6 C; Q2 = − 6,0 μC = − 6,0∙10−6 C.

Distanza di P da Q1: r1 = 8,0 cm = 8,0∙10−2 m;

distanza di P da Q2: r2 = 6,0 cm = 6,0∙10−2 m;

distanza tra le due cariche: d = 10,0 cm = 10,0 ∙10−2 m.

Incognite

Intensità del campo elettrico nel punto medio M tra Q1 e Q2.

Intensità del campo elettrico nel punto P.

Analisi e soluzione

Il campo elettrico generato dalle due cariche è dato dalla somma vettoriale dei campi elettrici generati

rispettivamente da ciascuna carica.

Il campo elettrico E1 generato da Q1 nel punto medio M tra le due cariche è:

E1, M k

Q1

d

2

2

9 10 9

N m 2 4 10 6 C

N

1,4 10 7

2

2

C

C

5,0 10 2

Il campo elettrico E2 generato da Q2 nel punto M ha intensità:

E 2, M

N m 2 6 10 6 C

N

k

9 10

2,2 10 7 .

2

2

2

2

C

C

5,0 10

d

2

Q2

9

Entrambi i campi sono diretti dalla carica positiva a quella negativa e giacciono sulla retta che congiunge le

due cariche. Il campo elettrico risultante (Figura … a) ha la loro stessa direzione e verso, e l’intensità è data

dalla somma dei due campi parziali: E M 1,7 10 7

N

N

N

2,2 10 7

3,9 10 7 .

C

C

C

Calcoliamo ora il campo elettrico E1,P generato da Q1 in P:

E1, P 9 10 9

N m 2 4 10 6 C

N

5,6 10 6 .

2

2

C

C

8,0 10 2

Il campo elettrico E2,P generato da Q2 nel punto P ha intensità:

E 2, P 9 10 9

N m 2 6 10 6 C

N

1,5 10 7 .

2

2

C

C

6,0 10 2

I due vettori sono rappresentati in figura 8 b dove il verso di E1,P

è di repulsione rispetto alla carica Q1, mentre il verso di E2,P è di

attrazione rispetto alla carica Q2. Inoltre i due campi sono

perpendicolari tra loro in quanto i valori delle tre distanze

costituiscono una terna pitagorica : 6 2 8 2 10 2 ; 36 64 100

e quindi le due distanze di 6 cm e di 8 cm sono perpendicolari tra

loro. La risultante dei due campi elettrici è perciò data dal

teorema di Pitagora:

E

5,6 10 1,5 10

6 2

7 2

1,6 10 7

N

.

C

Il campo elettrico nel quotidiano

Alcuni pesci, come l’anguilla elettrica e le razze elettriche, sono in grado di produrre intorno a sé campi

elettrici così forti da uccidere piccoli animali o da stordire animali più grossi come l’uomo. Altri pesci, come

gli squali, sono in grado di rilevare campi elettrici nell’ambiente circostante.

I campi elettrici generati da sostanze che vengono strofinate tra di loro possono produrre scintille che

risultano pericolose perché sono in grado si provocare esplosioni nei mulini, nelle polveri dei reattori

chimici, nelle cisterne di carburante oppure durante le operazioni di riempimento di benzina o gasolio dei

serbatoi delle auto da corsa o degli aerei; si sono avuti casi di esplosioni nelle sale operatorie ove si utilizza

l’etere. Per evitare tali effetti occorre collegare tra loro i materiali che vengono strofinati mediante fili

conduttori in grado di ricombinare subito le cariche che si separano per lo strofinio.

4

I campi elettrici dovuti alla separazione di cariche positive da quelle negative sono alla base della

trasmissione degli impulsi nei nervi dalle varie parti del corpo al sistema nervoso e viceversa. L’anestesia di

una parte del corpo consiste nell’inserire nel nervo che fa da trasmettitore una sostanza che annulla per un

certo tempo tale campo elettrico.

I precipitatori elettrostatici sono dei camini attraverso i quali passano i fumi prodotti dall’industria. In essi si

trovano dei conduttori carichi che caricano a loro volta le polveri disperse nei fumi. Queste polveri vengono

attratte da altri conduttori carichi di segno opposto sui quali si depositano e vengono quindi raccolte evitando

così di essere disperse nell’atmosfera.

Il campo elettrico viene utilizzato per separare miscugli di particelle di natura diversa: per esempio per

eliminare la sporcizia dai prodotti alimentari, oppure per separare i semi di erbe infestanti dai semi buoni,

oppure, in campo minerario, per separare la polvere di un minerale da quella di un altro. I separatori

elettrostatici creano campi elettrici che elettrizzano in modo diverso le sostanze che compongono i miscugli,

esercitando su di esse forze con direzioni opposte in base al tipo, e quindi separandole.

Anche a livello atomico e molecolare si hanno campi elettrici. Per esempio le molecole di detersivo generano

intorno a sè un campo elettrico che “cattura”, attirandole, le molecole di grasso che costituiscono lo sporco.

A loro volta le molecole di detersivo vengono attirate dal campo elettrico prodotto dalle molecole d’acqua.

L’effetto è dunque che sciacquando la parte insaponata l’acqua si porta via le molecole di detersivo con lo

sporco a cui sono legate.

Il campo elettrico viene utilizzato nella ricerca in campo biomedico per

separare le basi del DNA delle cellule: le basi del DNA, elettrizzate, si

caricano negativamente e quando attraversano un opportuno campo

elettrico, vengono attratte dall’elettrodo positivo separandosi dal resto

del DNA.

Il campo elettrico può essere usato anche per unire, anziché per

dividere: è quanto succede nelle fotocopiatrici. Il procedimento usato

nelle fotocopiatrici è detto xerografia, dal greco xeros, “secco” e

graphein “scrivere”, cioè scrittura a secco. La parte principale della

fotocopiatrice è costituita da un cilindro di alluminio ricoperto da uno

strato di selenio che viene caricato positivamente; il selenio, al buio, è

in grado di mantenere la carica acquistata, mentre la perde se è esposto

alla luce. L’immagine del documento da riprodurre viene proiettata sul

cilindro: i punti di questo colpiti dalla luce perdono la carica, mentre gli altri, rimasti nell’ombra

dell’immagine proiettata, restano carichi. A questo punto viene applicata sul cilindro la polvere di inchiostro

del toner che aderisce alle zone rimaste elettrizzate. Questa polvere poi, per contatto, viene trasferita a un

foglio di carta e, per mezzo del calore, fusa con essa.

In modo analogo funziona la stampante laser, dove l’immagine che impressiona il selenio del cilindro viene

trasferita

non

mediante

la

proiezione, ma con un fascio di luce

laser comandato dal computer.

La stampante a getto d’inchiostro

lancia con continuità goccioline di

inchiostro verso la carta. Quando

non deve scrivere, per esempio negli

spazi bianchi tra una riga e l’altra o

tra una lettera e l’altra, un campo

elettrizza le goccioline di inchiostro

lanciate verso la carta, e un altro

campo le attira in un condotto che le

riporta nella cartuccia, impedendo

loro di raggiungere il foglio. I due

campi elettrici sono comandati dal computer. Per stampare il computer disattiva i due campi e le goccioline

possono raggiungere la carta.

5

Verifiche di comprensione

1. Descrivi in che cosa consiste il campo elettrico.

2. Come è definito il vettore campo elettrico E ?

3. In quale unità si misura il campo elettrico?

4. Come sono direzione, verso e intensità del campo elettrico generato da una carica puntiforme positiva Q?

5. Come varia l’intensità del campo elettrico di una carica puntiforme raddoppiando la distanza? e

dimezzandola?

6. L’esistenza del campo elettrico dipende dalla presenza della carica esploratrice q?

7. Qual è il verso del campo elettrico generato da una carica puntiforme Q negativa?

8. Come si calcola il campo elettrico generato da più cariche elettriche?

9. Come si ottengono le linee di forza del campo elettrico?

10. Le linee di forza hanno verso?

11. Qual è l’utilità delle linee di forza rispetto al vettore campo elettrico?

12. Come sono le linee di forza del campo elettrico generato da una carica puntiforme positiva?

13. Come sono le linee di forza generate da una carica puntiforme negativa?

14. Come sono le linee di forza generate da due cariche puntiformi uguali ed opposte?

15. Come sono le linee di forza generate da due cariche puntiformi uguali ed entrambi positive?

16. Come sono le linee di forza generate da due cariche puntiformi uguali ed entrambi negative?

17. A che cosa è proporzionale l’intensità del campo elettrico nella rappresentazione mediante linee di forza?

18. Perché il campo elettrico uniforme si chiama così?

Verifiche di conoscenza

1. Il campo elettrico generato dalla carica puntiforme positiva Q nel punto P ove si trova la carica q, risulta:

a. direttamente proporzionale al prodotto delle due cariche, Q e q

b. direttamente proporzionale alla carica Q

c. direttamente proporzionale alla carica Q e inversamente proporzionale alla carica q

2. Il campo elettrico alla distanza r dalla carica generatrice Q risulta:

a. direttamente proporzionale al quadrato della distanza

b. inversamente proporzionale alla distanza

c. inversamente proporzionale al quadrato della distanza

3. Il campo elettrico generato da due cariche puntiformi uguali ed opposte, nel punto medio del segmento

congiunge le due cariche, risulta:

a. nullo perché la somma delle cariche è zero

b. nullo perché nel punto medio le forze generate dalle due cariche sono uguali ed opposte e quindi

si annullano

c. doppio del campo generato da una delle due cariche

4. Il campo elettrico viene rappresentato dalle linee di forza perché:

a. la loro densità è proporzionale al campo elettrico

b. sono una rappresentazione delle traiettorie delle cariche elettriche lasciate libere di muoversi nel

campo

c. sono un’elegante rappresentazione che simula la pericolosità delle cariche elettriche

5. Per disegnare il vettore campo elettrico in un punto di una linea di forza:

a. occorre tracciare una corda che parte dal punto considerato e va in un punto successivo della

linea di forza

b. occorre tracciare la tangente alla linea di forza in quel punto e assegnare al vettore campo

elettrico lo stesso verso della linea

c. occorre tracciare la tangente alla linea di forza in quel punto e assegnare al vettore campo

elettrico lo stesso verso della linea se la carica nel punto è positiva, verso opposto se è negativa

6. Il verso delle linee di forza:

a. dipende dalla carica esploratrice q

b. è uscente dalla carica positiva che genera il campo ed entrante in quella negativa

c. è uscente dalla carica positiva che genera il campo e entrante in quella negativa in mezzo giro,

poi esce dalla carica negativa per ritornare a quella positiva

7. Il campo elettrico uniforme:

a. ha le linee di forza uniformemente distribuite

b. non può esistere

6

c. è il campo radiale in un punto molto lontano dalla carica generatrice

8. Per calcolare il campo elettrico di più cariche occorre:

a. sommare algebricamente le cariche e quindi calcolare il campo generato dalla carica ottenuta

b. calcolare il campo elettrico generato da ciascuna carica e quindi sommare le intensità del campo

delle cariche positive e sottrarre il campo delle cariche negative

c. calcolare i campi elettrici di ciascuna carica e quindi sommarli vettorialmente

Problemi

1. Determina l’intensità del campo elettrico in un punto dello spazio in cui sulla carica positiva di 2,4 nC si

manifesta una forza elettrica di 1,2•10−3 N.

2. Calcola il campo elettrico generato da una carica di 12 μC positiva, a 8,0 cm di distanza da essa.

3. Determina il campo elettrico generato da due cariche positive, di intensità di 7 μC, poste alla distanza di

10,0 cm tra loro, nel punto P che dista 8,0 cm dalla prima e 6,0 cm dalla seconda.

4. Determina il campo elettrico generato da una carica di − 16 μC a 40 cm di distanza. Calcola la forza

esercitata su una carica positiva di 2 μC posta in quel punto, determinandone direzione e verso. Esegui il

calcolo anche nel caso in cui nello stesso punto fosse posta una carica negativa di −5 μC.

5. Calcola il campo elettrico generato da una carica positiva di 20 nC a una distanza di 5,0 cm. Quanto vale

il campo se si raddoppia la distanza? E se si triplica? E se si dimezza?

6. In un punto P si manifesta una campo elettrico verticale verso l’alto di 16•106

N

; in quel punto è posta

C

una carica positiva di 8 μC. Determina intensità, direzione e verso della forza che agisce su di essa. Se la

carica valesse − 6 μC, come sarebbe la forza?