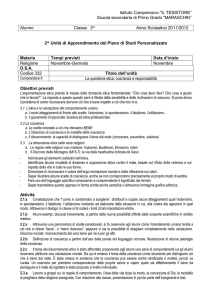

Riflessioni

sull’etica

A cura del Dipartimento di

filosofia

Liceo scientifico E.Majorana

Scordia - 2006

Introduzione

Quest’anno, all’interno del Dipartimento di filosofia del nostro Liceo, è maturata un’idea che,

all’inizio timida, è apparsa come una vera “sfida” in un ambiente come quello scolastico e giovanile

tradizionalmente presentato come demotivato e in genere poco interessato a tematiche

extracurriculari ma di interesse decisivo nella società di oggi. Si è voluto offrire la possibilità, a chi

interessato, di partecipare ad una serie di incontri per approfondire alcune tematiche di attualità

inerenti alle problematiche suscitate dallo studio della storia della filosofia. Gli incontri sono stati

curati da alcuni docenti di filosofia del liceo e si sono tenuti nelle ore pomeridiane per due ore alla

settimana. Dopo aver somministrato un questionario per capire quale tematica privilegiare, si è

deciso di incentrare il seminario su tematiche inerenti l’etica. Alla fine sono stati quattro gli

interventi sull’argomento (in ordine cronologico):

1.

2.

3.

4.

Nietzsche: nichilismo e volontà di potenza (prof. Cataldo)

L’etica della responsabilità di Weber e Jonas (prof.ssa Cariola)

Etica per un figlio di Ferdinando Savater (prof. Garufi)

Vocazione alla politica e responsabilità collettiva (prof. Interi)

E’ doveroso ringraziare gli studenti, una trentina, i quali, superando non poche difficoltà, hanno

preso parte ai vari incontri. Ringraziamo in particolare alcuni di loro che, attraverso i loro appunti,

hanno reso possibile la pubblicazione del seguente lavoro. Un ringraziamento speciale va infine al

Preside prof. Moncada per aver sostenuto l’iniziativa.

Nichilismo e volontà di potenza

«Che cosa significa NICHILISMO?

Significa che i valori supremi si svalutano. Manca lo scopo: manca la risposta al “perché?”»

( F.Nietzsche, La volontà di potenza, brano 2 ).

In altre parole, il nichilismo è un processo attraverso il quale si svolge la caduta dei valori supremi;

è l’ospite più inquietante che bussa alla porta, una minaccia misteriosa e oscura, impalpabile,

diffusa. Questo processo è in pieno svolgimento

Il valore è tutto ciò che per noi è un bene, il risultato del nostro stimare, è un qualcosa che ci importa, ovvero ci mette in movimento verso di sè diventando la meta del nostro muoverci. Una volta

caduti i valori vengono a mancare gli scopi e le mete.

La risposta al “perché” non è più una semplice richiesta ma muta in una vera e propria necessità.

Per la comprensione del concetto di nichilismo come svalutazione dei valori supremi è necessario

individuare cosa Nietzsche intende per valori supremi.

Nietzsche, riprendendo il concetto di valore supremo di Platone, considera i valori supremi

atemporali, non soggetti al divenire e quindi eterni, ed inoltre fa coincidere questi con i valori

cosmologici, cioè relativi all’ ente nel suo insieme. Tali valori nel contesto sociale dell’ottocento

perdono la loro atemporalità e sono soggetti alla caducità.

Seguiamo la via di delucidazione del concetto di nichilismo tracciata da Nietzsche:

«Il Nichilismo come stato psicologico subentrerà di necessità, in primo luogo, se abbiamo cercato

in tutto l’accadere un “senso” che in esso non c’è;sicché alla fine chi cerca perde il coraggio.

Il nichilismo è allora l’acquistare coscienza del lungo spreco di forze, il tormento dell’ “invano”,

l’insicurezza, la mancanza dell’occasione di riposarsi in qualche modo, di tranquillizzarsi ancora

su qualcosa, la vergogna di fronte a se stessi, come se ci si fosse troppo a lungo ingannati…».

(Nietzsche, La volontà di potenza, brano 12, sez. A ).

Dall’ analisi di questa sezione il nichilismo si configura come coincidente con il senso di

frustrazione che subentra quando si è a lungo supposto che ci fosse un fine al divenire storico e poi

si capisce che dietro di esso c’è solo il nulla. Esso porta con sé il tormento dell’invano e la

consapevolezza dell’inutilità di tutto quello che è stato fatto. Dunque l’uomo diventa cosciente che i

valori a cui aveva dato un senso in realtà non ce l’hanno cadendo così nell’insicurezza.

«Quel senso potrebbe essere stato: l’ “adempimento” di un supremo canone morale in tutto

l’accadere, l’ordine morale del mondo; o l’accrescimento dell’amore e dell’armonia nei rapporti

fra gli esseri; o l’avvicinamento a uno stato universale di felicità; o anche il dirigersi verso uno

stato universale del nulla…una meta è ancor sempre un senso. Ciò che è comune a tutte queste

rappresentazioni è che si debba raggiungere qualcosa attraverso il processo stesso, e poi si capisce

che col divenire non si mira a nulla, non si raggiunge nulla…». ( ibidem ).

Questi aspetti hanno in comune il fatto che si debba raggiungere qualcosa col processo stesso, si

mira a qualcosa, e alla fine si arriva al nulla e quindi al nichilismo, cioè la delusione devastante che

subentra quando si è a lungo supposto e si scopre che alla fine non c’è niente.

«Il nichilismo come stato psicologico subentra, in secondo luogo, quando si è postulata una

totalità, una sistematizzazione e addirittura un’organizzazione in tutto l’accadere e alla sua base:

sicché l’anima assetata di ammirazione e venerazione gozzoviglia nella rappresentazione generale

di una suprema forma di dominio e amministrazione ( se si tratta dell’anima di un logico, basta già

l’assoluta consequenzialità e dialettica reale per riconciliare con tutto..).

Una specie di unità, una qualunque forma di “monismo”: e in conseguenza di questa credenza

l’uomo ha un profondo sentimento della connessione e della dipendenza da un tutto a lui

infinitamente superiore, è un modus della divinità…”Il bene dell’universale esige l’abbandonarsi

del singolo” … ma, guarda un po’, un siffatto universale non c’è! In fondo l’uomo ha perduto la

fede nel suo valore se attraverso di lui non opera un tutto di valore infinito; egli cioè ha concepito

un tale tutto per poter credere nel proprio valore». ( ibidem ).

Il nichilismo come stato psicologico subentra, in secondo luogo, nel momento in cui, dopo aver

considerato il mondo dell’accadere come organizzato, poi scopriamo essere in balia del caos : “il

mondo danza sui piedi del caso”. A tale stato psicologico segue la consapevolezza che si è postulata

una realtà organica perché la si riteneva necessaria a dare un senso, quindi un valore, all’esistenza

facendoci sentire parte di un tutto significativo e organizzato secondo unità, scopo ed essere; ma

quando si scopre che non c’e connessione tra la realtà e tali principi subentra lo sconforto. Tale

sconforto deriva dal fatto che il mondo appare ora disordinato e perciò dal fallimento di una

concezione che dava senso all’esistenza dell’uomo stesso in quanto lo faceva vivere sentendosi

parte di qualcosa di più grande che deve realizzarsi.

«Il nichilismo come stato psicologico ha ancora una terza e ultima forma. Date queste cognizioni,

che col divenire non si deve raggiungere niente, e che sotto ogni divenire non si ritrova per nulla

una grande unità, nella quale l’individuo possa totalmente immergersi come in un elemento di

supremo valore: non resta come scappatoia che condannare come illusione tutto questo mondo del

divenire e inventare un mondo che sia al di là di esso, come mondo vero. Ma appena l’uomo si

accorge che questo mondo è stato fabbricato solo in base a bisogni psicologici, e che in nessun

modo egli ha diritto a far ciò,, sorge l’ultima forma del nichilismo, che racchiude in se l’incredulità

per un mondo metafisico – che proibisce a se stessa di credere in un mondo vero. In questa

posizione si ammette la realtà del divenire come unica realtà, ci si vieta ogni sorta di via traversa

per giungere a mondi dietro i mondi e a false divinità – ma non si sopporta questo mondo che pure

non si vuole negare…

Che cos’è accaduto in fondo? Si raggiunse il sentimento della mancanza di valore quando si

comprese che non è lecito interpretare il carattere generale dell’esistenza né col concetto di

“scopo”, né col concetto di “unità”, né col concetto di “verità”. Con ciò non si ottiene e raggiunge

niente; nella molteplicità dell’accadere manca l’unità che permei tutto: il carattere dell’esistenza

non è “vero”, è falso…, non si ha assolutamente più ragione di mettersi in testa un mondo

vero…Insomma: le categoria “scopo”, “unità”, “essere”, con le quali avevamo introdotto un

valore nel mondo, ne vengono da noi nuovamente estratte – e ora il mondo appare privo di

valore…» ( ibidem ).

Di fronte ai primi due fallimenti, per cui col divenire non si raggiunge nulla e dietro il divenire non

c’è alcuna supposta unità, resta una sola scappatoia: condannare come illusorio questo mondo e

postularne un altro al di là di esso, perfetto, incorruttibile, eterno: il mondo vero (concezione

platonico – cristiana). Ma quando l’uomo si accorge che questo mondo è stato creato in base a

bisogni psicologici (dare senso alla vita dell’uomo), sorge l’ultima fase del nichilismo, fortemente

pessimistico.

L’uomo ha sempre fatto coincidere i valori supremi con caratteristiche ontologiche dell’essere, ma a

questo punto prende coscienza del fatto che tali valori sono pure invenzioni umane. Il risultato è un

mondo privo di senso.

«Ammesso che ci siamo resi conto del fatto che non è più lecito interpretare il mondo con queste tre

categorie, e che dopo tale riconoscimento il mondo comincia a divenire per noi privo di valore:

dobbiamo allora domandarci da dove provenga la nostra fede in queste tre categorie. Proviamo a

vedere se non sia possibile rifiutare loro questa credenza. Una volta che abbiamo svalutato queste

tre categorie la prova della loro inapplicabilità all’universo non è più una ragione per svalutare

l’universo.

Risultato: il credere nelle categorie di ragione è la causa del nichilismo – abbiamo misurato il

valore del mondo in base a categorie che si riferiscono a un mondo puramente fittizio.

Risultato conclusivo: tutti i valori con cui abbiamo finora cercato dapprima di rendere per noi

apprezzabile il mondo, e con cui l’abbiamo poi, appunto perciò, svalutato, quando essi si sono

dimostrati inapplicabili – tutti questi valori sono, ricalcolati dal punto di vista psicologico, risultati

di determinate prospettive di utilità per il mantenimento e il potenziamento di forme di dominio

umane: e solo falsamente sono proiettati nell’essenza delle cose. L’iperbolica ingenuità dell’uomo

è ancor sempre il postulare se stesso come senso e misura del valore delle cose…».

( Nietzsche, La volontà di potenza, brano 12, sez. B ).

Per millenni l’uomo ha quindi interpretato il mondo attraverso queste tre categorie (scopo, unità,

essere). La domanda sorge spontanea: da dove deriva la fede dell’uomo in queste tre categorie?

L’uomo, seguendo l’ideologia platonico–cristiana, ha attribuito valore ad un mondo trascendente

che è al di là di quello reale; tale processo non deriva da un ragionamento oggettivo ma da un

bisogno vitale che di logico non ha nulla.

L’uomo svaluta il mondo: ciò significa che estrae da questo quei valori che prima ha introdotto ma

che adesso ritiene inutili. Ma nichilismo non è solo svalutazione ed estrazione ma anche

introduzione stessa dei valori.

Si arriva alla conclusione che le tre categorie non sono applicabili al mondo e all’universo ma si

riferiscono ad un mondo illusorio, falso e irreale.

Nietzsche sostiene inoltre che oltre ai vecchi valori deve venire meno anche il principio che opera la

posizione dei valori, il luogo oltre questo mondo.

E’ necessario un nuovo principio che attui la nuova posizione di valori: tale principio è la volontà di

potenza quale si esprime nell’ uomo che ha da venire, l’ oltre-uomo.

«Il punto di vista del valore è il punto di vista di condizioni di conservazione, di

potenziamento rispetto a forme complesse di relativa durata di vita entro il divenire».

( Nietzsche, La volontà di potenza, brano 715 ).

La posizione di valori e, in ultima analisi, i valori stessi sono la manifestazione della volontà di

potenza.

I valori ripensati dal punto di vista della volontà di potenza sono il risultato di determinate

prospettive di utilità connesse al potenziamento e al mantenimento di forme di dominio. I valori

devono assicurare all’uomo il dominio, quindi la volontà di potenza non è desiderio di qualcosa che

manca ma desiderio di avere più potenza (per sua essenza è potenza di potenza). Il fine di porre

valori è quindi il mantenimento e il potenziamento della potenza stessa.

E’ attraverso il processo di transvalutazione che si pongono i nuovi valori: vengono meno i vecchi

valori, il luogo cui rimandano i vecchi valori e si pone il nuovo principio per la posizione dei valori,

la volontà di potenza.

I valori nel loro insieme costituiscono la morale. Ma che cosa significa morale per Nietzsche?

Nietzsche si definisce un immoralista perché riguardo al problema della morale,così come era stato

posto fino a quel momento, quindi all’ interno di un suo ambito specifico, si pone fuori. Le sue

concezioni morali non hanno a che fare con la definizione di “bene” e di “male” relativa all’ ambito

di quella morale che Nietzsche considera nella sua origine platonico-cristiana.

Secondo Nietzsche la morale è un sistema di giudizi di valore i quali trovano fondamentale

l’esistenza di un altro mondo al di fuori di quello sensibile e questi stessi valori, provenienti

dall’esterno, danno valore e significato all’esistenza umana. Gli uomini non riescono ad assegnare

un valore alla propria vita se non credono che esiste qualcosa nell’aldilà, dopo la vita terrena. La

morale finora descritta è anch’ essa espressione della volontà di potenza, un suo caso specifico: è la

morale voluta da una categoria di persone malriuscite, gli schiavi, che pongono come validi valori

più favorevoli a loro stessi. Tale morale trova espressione nella figura dell’uomo “buono”.

A questa morale si contrappone la morale dei signori.

SCHIAVI

↓

Umiltà

Rinuncia a se stessi

Sottomissione

Mediocrità

Esaltazione della spiritualità

↓

Mistificazione della vita

SIGNORI

↓

Forza

Gioia

Violenza

Orgoglio

Ebrezza

Esaltazione della sessualità e della fisicità

↓

Esaltazione della vita

Il signore pone i valori e li pone come una responsabile creazione generata dalla propria forza.

La morale dello schiavo invece deriva dal risentimento e dalla percezione della propria debolezza

ed inferiorità nei confronti del signore. Lo schiavo pone dei valori antitetici a quelli del signore e lo

fa nel tentativo di imporli agli altri; così le loro debolezze si tramutano in valori.

In “Al di là del bene e del male”, all’aforisma 19, troviamo: «Morale, cioè intesa come dottrina di

rapporti di potere sotto i quali prende origine il fenomeno vita».

Qui Nietzsche non pensa più alla morale che condiziona il platonismo. E’ vero però che anche in

questo aforisma la morale è pensata come un sistema di giudizi di valore che valgono per tutto l’

ente nel suo insieme e lo determinano nell’ ambito di complessi rapporti di potere. In questo ambito

assai ampio trovano posto anche le nuove posizioni di valori che possono definirsi morali in quanto

hanno a che fare con supposte condizioni di vita.

In conclusione possiamo dire che l’uomo è vittima di una iperbolica ingenuità in quanto prima pone

i valori e poi li percepisce come esterni, provenienti da lontano e con un’esistenza autonoma.

L’uomo è ingenuo perché si pone come misura e fonte dei valori ma lo fa senza sapere di esserlo.

Il Nichilismo è dunque la presa di coscienza che nella cosa non c’è valore: non esistono valori

esterni e autonomi ma ne è l’uomo il vero principio e il vero artefice; di conseguenza deve assumere

su di sè in maniera consapevole la responsabilità di ogni sua donazione di senso.

L'etica della responsabilità di Weber e Jonas

La riflessione sull'etica della responsabilità è partita da un testo di Weber, "IL LAVORO

INTELLETTUALE COME PROFESSIONE" , dove il termine professione è sinonimo di

vocazione, dedizione ad una causa. Servizio alla causa vuol dire competenza, capacità intellettuale

che si chiama coraggio delle conseguenze e consapevolezza delle azioni che si compiono, come

infatti lo stesso Weber afferma "Sono pronto a lavorare con qualunque partito, meno che mai con

quello degli stupidi".

Quali sono le caratteristiche dell'uomo di scienza?

Passione,ispirazione,dedizione verso ciò che si insegna, non deve mai esprimere giudizi di valore,

né dare bella e pronta la verità. Il professore non è un capo, ma un maestro ed in quanto tale deve

riuscire a comunicare i metodi del pensare,gli strumenti e la preparazione a quello scopo, e la

chiarezza in modo da "rendersi conto del significato ultimo del suo proprio operare". Dice Weber "

di un insegnante che riesce in questo compito sono tentato di dire che si è messo al servizio di

potenze etiche per promuovere il dovere , la chiarezza e il senso di responsabilità e credo che se

sarà tanto più capace quanto più coscienziosamente eviterà di formare bella e pronta e di suggerire

per proprio conto ai suoi ascoltatori la posizione da prendere". Qual’ è allora l'atteggiamento

interiore dell'uomo di scienza di fronte alla propria vocazione e professione? "La scienza << per

amore della scienza>> e non per consentire ad altri di raggiungere successi nel campo tecnico,

industriale o di potersi meglio nutrire,vestire,illuminare e governare". L'uomo di scienza deve agire

per il bene comune e riuscire ad esporre i problemi scientifici in modo semplice, così da poterli

rendere accessibili ad una mente incolta. Solo colui che agisce per vocazione può riuscire in questo

intento. " La cattedra non è per i profeti e i demagoghi, a loro il compito di parlare dove è possibile

la critica, mentre nell'aula, dove si sta seduti di faccia ai propri ascoltatori, non è possibile inculcare

le proprie opinioni politiche, in quanto si deve recar loro giovamento, trasmettendogli le proprie

conoscenze ed esperienze scientifiche. E' troppo comodo far prova del proprio coraggio di

confessore della fede là dove gli astanti e forse anche quelli di diversa opinione sono condannati al

silenzio!". Tra le pareti dell'aula d'insegnamento una sola virtù ha valore: la semplice probità

intellettuale che significa mettersi al lavoro, adempire al compito quotidiano nella nostra qualità di

uomini e nella nostra attività professionale. " Ciò è semplice e facile, quando ognuno abbia trovato

e segua il demone che tiene i fili della sua vita" - cioè a dire la propria vocazione e quindi si assume

la responsabilità di agire conseguentemente.

Nel secondo incontro, oggetto d'analisi è stata "LA POLITICA COME PROFESSIONE" tratta

anch'essa dal libro sopra citato."Ma, che uomo deve essere colui al quale è consentito di mettere le

mani negli ingranaggi della storia? Quale etica deve seguire? L'uomo politico deve possedere tre

qualità, che non devono assolutamente mancare e sono: la passione, il senso di responsabilità e la

lungimiranza. Senza tali qualità verrebbe a mancare inevitabilmente l'uomo politico". " Passione,

vuol dire sentirsi disposto a sacrificarsi per una causa. Evidentemente, però, non basta solo la

semplice passione, per quanto sinceramente sentita. Essa non crea l'uomo politico, se non

mettendolo al servizio di una causa e quindi facendo della responsabilità la guida determinante

dell'azione. Un grande politico, infine, deve disporre di lungimiranza, cioè deve essere appassionato

nelle sue azioni, responsabile, ma distaccato. La mancanza di << distacco>> è uno dei peccati

mortali che condannerà l'uomo politico all' inettitudine". Un nemico assai frequente e con cui

convive l'uomo politico è la "vanità". "La vanità è un difetto assai diffuso e forse nessuno ne và del

tutto esente, è una sorta di malattia professionale". La vanità, ossia il bisogno di porre in primo

piano la propria persona induce l'uomo politico alla tentazione di commettere i peccati mortali, sul

terreno della politica, che sono : mancanza di una causa giustificatrice e mancanza di responsabilità.

Non c'è aberrazione più deleteria dello sfoggio pacchiano del potere e del vanaglorioso compiacersi

del sentimento di potenza. " Il mero politico della potenza quale cerca di glorificarlo un culto

ardentemente professato anche da noi, può esercitare una forte influenza, ma opera di fatto nel

vuoto e nell'assurdo". Ma qual è il rapporto reale tra l'etica e la politica? Sono estranee o la

medesima etica vale per d’azione politica come per tutte le altre? Dobbiamo renderci conto che ogni

agire in senso etico può oscillare tra due massime radicalmente diverse, può essere orientato

secondo "l'etica della convinzione" oppure secondo "l'etica della responsabilità". L'etica che l'uomo

politico deve seguire è quella della responsabilità, differente da quella della convinzione. " Non che

l'etica dell'intenzione coincida con la mancanza di convinzione", ma l'etica della responsabilità è

quella di chi prima di agire valuta le conseguenze delle proprie azioni . Il comportamento non è

valutato in base alla sua rispondenza e volere, ma in relazione alle sue conseguenze, la

considerazione etica punta più sui nessi che sui valori. L'etica della convinzione è quella di chi

opera sulla base delle intenzioni, cioè di scopi aderenti alle proprie convinzioni e ai quali attribuisce

un valore, indipendentemente da quello che sarà l'esito dell'azione senza dubbio, poi l'uomo politico

non è un "santo", non può certo porgere l'altra guancia ad uno sgarbo, quindi il mezzo che egli

adopera e di conseguenza la " forza ". " Chi anela alla salute della propria anima e alla salvezza di

quella altrui non le cerca attraverso la politica, la quale si propone compiti del tutto diversi e tali che

possono essere risolti solo con la violenza. Il genio della politica e il dio dell'amore vivono in un

intimo reciproco "contrasto". Concludendo, " la politica consiste in un lento e tenace superamento

di dure difficoltà, da compiersi con passione e discernimento". Solo chi è sicuro di non venir meno

anche se il modo, considerato dal suo punto di vista è troppo stupido o volgare per ciò che egli

vuole offrirgli, e di poter ancora dire di fronte a tutto ciò: "Non importa continuiamo", solo un

uomo siffatto ha la "vocazione" per la politica. Pertanto l'etica della convinzione e quella della

responsabilità non sono assolutamente antitetiche, ma si completano a vicende e solo congiunte

formano il vero uomo, quello che può avere la "vocazione politica".

Nel terzo ed ultimo incontro, abbiamo preso in esame un capitolo del libro di Hans Jonas " Il

principio responsabilità". La predominanza della tecnica è dovuta alla scomparsa del legame di

armonia tra il mondo e l'uomo esistito sino a quando l'uomo ha conosciuto un fine superiore.

L'abuso della tecnica produce un sottocosmo, sempre più terreno e legato ad interessi

esclusivamente economici, che fanno perdere all'uomo il senso della propria centralità e lo fa

credere un essere che si è fatto da sé. Nella società tecnologica la dignità umana sembra non avere

più nessun ruolo. L'uomo s'illude di essere dotato d’autosufficienza e il progresso tecnico ha lo

scopo di favorire lo sviluppo. Quando più le tecniche offrono la loro egemonia, tanto più l'uomo

rischierà l'alienazione. Sul piano pratico l'uomo diventa una funzione e quando non svolge più la

funzione, diventa legittimo la sua eliminazione, siamo di fronte alla spersonalizzazione della vita

umana. Il mondo della tecnica è un mondo arido, privo di creatività il cui valore assoluto è la

produttività, l’ inautenticità viene eretta a sistema di vita.

Il perfezionamento della tecnica è connesso ad un impoverimento massimo delle vite interiori.

Crisi d’identità e crisi metafisica dell’ uomo

L’uomo non più considerato nella sua spiritualità che lo fa essere unico, diviene un numero insieme

a, tutti gli altri. La civiltà occidentale non conosce l’uomo in tutte le sue dimensioni, ma l’uomo

macchina – monade isolata,ossessionata dal predominare sugli altri – l’uomo perde la sua emotività,

diventando un semplice esecutore. Guarda tutto con distacco, senza partecipazione avvolto in una

solitudine che lo uccide. Nel vedere la realtà come spettacolo, dove l’uomo assiste senza

partecipare, nasce nell’uomo la disperazione.

“La tecnica costituiva allora un ben dosato tributo alla necessità e non la via verso la meta prescelta

dall’umanità,un mezzo dotato di limitata adeguatezza nei confronti di fini prossimi e ben definiti;

oggi invece la tecnica si è trasformata in un illimitato impulso progressivo della specie”. In tal

modo il trionfo dell’ homo faber sul suo oggetto esterno significa nel contempo il suo trionfo nella

costituzione interna dell’ homo sapiens, di cui un tempo non era altro che una parte ausiliaria.

Mentre il mondo della tecnologia tende a migliorare, l’uomo perde la propria identità e cade in una

crisi interiore non sentendosi più partecipe del proprio lavoro. “ Come si esce dalla crisi del

soggetto?” L’uomo deve riaffermare la propria identità, la propria dignità, così da poter governare

la tecnologia. Di fronte agli scenari riguardanti della civiltà odierna l’uomo non può più rifarsi alle

etiche tradizionali di matrice ellenistica ed ebraico-cristiane, la nuova etica deve tenere conto del

mondo extra-umano e delle generazioni future quella che Jonas chiama “etica della responsabilità”,

infatti, al vecchio imperativo Kantiano l’autore contrappone il nuovo imperativo che suona così :

“agisci in modo che le conseguenze della tua azione non distruggano le possibilità future della vita”

. Ma perché sacrificarsi per le generazioni future? Perché vi è un dover essere intrinseco all’essere,

cioè un finalismo interno all’ordine delle cose il quale fa sì che la vita esiga la conservazione della

vita. “ Non siamo responsabili verso gli uomini del futuro, bensì verso l’idea dell’uomo, tale da

esigere la sua incarnazione nel mondo. E’ un’idea ontologica che sostiene però che una tale

presenza deve essere tutelata, facendone un dovere per noi che la possiamo mettere in pericolo.

Solo questa idea dell’uomo dicendoci perché debbano esserci gli uomini, ci dice come essi debbano

essere. Da ciò l’avvento di un imperativo categorico ontologicamente fondato : “il primo imperativo

categorico è che ci sia un’ umanità”.

“Etica per un figlio” di Fernando Savater

L’etica non è una materia opzionale ma la materia più diffusa nel mondo poiché riguarda tutti.

“L’inventore” dell’etica fu Socrate che si scagliò contro i sofisti. Non c’è nessuna comunità che non

abbia alla base delle regole di comportamento. L’etica cosi come l’arte, la letteratura e l’estetica è

rappresentativa di un’epoca; inoltre il cambiare dell’etica con il cambiare delle epoche ci indica che

essa è riferita anche alla libertà; quest’ultima intesa come l’essere diverso da qualcosa che è. Così la

storia viene concepita come un continuo variare di etica e mentalità.

Savater afferma che la libertà sta alla base dell’etica e che varia con la convenienza. Il problema

dell’etica contemporanea è quello di avere un’eccessiva tolleranza a far diventare culture diverse

come culture di pari dignità.

Oggi l’etica sembra quasi non esistere in quanto siamo in un’epoca in cui i bambini sono “drogati”

di principi sin dalla nascita.

In quest’opera non si trattano argomenti “scottanti” della nostra epoca, come possono essere la

droga, la violenza o la clonazione, ma il padre vuol semplicemente dare al figlio delle istruzioni utili

che gli potranno servire per la sua vita futura, indipendentemente dal fatto che il ragazzo possa

essere d’accordo o No.

Savater definisce l’etica come una materia molto importante, poiché grazie ad essa si è in grado di

comprendere che cosa sia giusto o sbagliato non solo per i nostri interessi personali, ma anche per

gli interessi della collettività.

Per argomentare e spiegare le sue teorie egli usa una vastissima gamma di esempi tratti dalla vita di

tutti i giorni, evitando di ricorrere a termini troppo specifici e quindi di annoiare suo figlio (e i

lettori) con un linguaggio poco comprensibile.

Fernando Savater fa netto riferimento a Nietzsche. Egli definisce l’etica come arte del sopravvivere

affiancandola alla libertà, non come diritto ma come conquista.

Il senso di convenienza comporta una scelta, poiché si sceglie ciò che conviene. Ciò su cui è

importante porre l'accento, è proprio la capacità di Savater di parlare di argomenti forti usando un

linguaggio semplice e quotidiano.

Un esempio da cui possiamo partire è quello del paragone fatto tra Ettore e le termiti. Quando il

termitaio viene attaccato da un’inondazione o da un elefante le termiti-soldato rimangono a

difendere il termitaio mentre quelle operaie vanno a chiudere il loro rifugio lasciando le altre fuori.

Anche Ettore rimane fuori dal suo “rifugio” per salvare Troia ma a differenza delle termiti egli

rimane nella storia come un grande eroe. Anche le formiche si sono sacrificate per la propria

“comunità, ma a differenza di Ettore non vengono ricordate nella storia. Savater spiega tutto ciò

affermando che le termiti agiscono perché programmate biologicamente e non perché come Ettore

sono mosse da sentimenti di patria e famiglia. Infatti, Ettore avrebbe potuto ritirarsi perché sapeva

di perdere contro Achille, ma non lo fece perché sarebbe apparso vigliacco di fronte ai costumi e ai

valori della sua società. Da ciò si arriva ad accostare l’etica ad una scelta e quindi con la libertà.

Essa, infatti, è strettamente legata alla larghezza di cultura e del linguaggio. La libertà deriva

dal dare una risposta all’ambiente. A ciò Savater apporta un esempio ripeso da Aristotele: un

marinaio sta per naufragare e deve decidere se buttare in mare il carico che sta trasportando o

l’equipaggio. Ciò ci porta a concludere affermando che noi non siamo liberi di scegliere le

condizioni in cui viviamo ma le risposte agli eventi.

La libertà è la nostra forza, è la capacita di esprimere noi stessi ed esiste solo quando c’è

relazione con gli altri esseri umani. Da ciò nasce la netta differenza che Savater fa tra ordine,

capriccio e abitudine. Egli afferma:

<<….ordini, abitudini e capricci possono essere a volte motivi adeguati per agire, ma in altri casi

non c’è ragione perché sia così. Sarebbe un po’ idiota volere disubbidire a tutti gli ordini, agire

contro tutte le abitudini e opporsi a tutti i capricci, perché a volte risulteranno convenienti e

gradevoli. Però l’azione non è mai giusta solo in quanto è un ordine, un’abitudine o un

capriccio>>.

Il capriccio come la libertà viene dal nostro interno. Da qui deriva la libertà vista come logica che

facciamo per la nostra interiorità. La libertà diventa cosi definizione di identità.

Savater fa una netta distinzione tra morale ed etica affermando:

<<… le parole “morale”ed “etica” non hanno lo stesso significato. “Morale” è l’insieme di

comportamenti e norme che tu, io e alcuni di coloro che ci circondano consideriamo in genere

validi; “etica” è la riflessione sul perché li consideriamo validi e il paragone con le altre “morali”

di altre persone diverse>>.

Egli stesso però userà i due termini allo stesso modo (per non confondere le idee al figlio) e

affermerà l’esistenza di 4 principi di morale:

1.

2.

3.

4.

Filosofico, fai del bene per il bene stesso;

Religioso, fallo perché è la volontà del Signore,

Umano, fallo perché aumenta la felicità;

Politico, fallo per amore della società in cui vivi.

Dopo aver fatto la distinzione tra ordine, abitudine e obbligo Savater sembra cadere in

contraddizione con ciò che aveva affermato prima in quanto dice al figlio << fai quello che vuoi>>

come nel passo riportato qui di seguito:

<<Se ti dico “fa ciò che vuoi” sembra in qualche modo ti stia dando un ordine, “fai questo e non

altro” anche se ti impongo di agire liberamente. Che ordine complicato se lo esaminiamo da

vicino! Se obbedisci lo disobbedisci (perché non fai quello che vuoi, ma quello che voglio io ti do

l’ordine); se disobbedisci obbedisci (perché fai quello che vuoi invece di fare quello che io ti

ordino… ma è esattamente questo che ti sto ordinando!) >>.

Tutto questo serve per affermare che alla base della libertà sta la contraddizione. La libertà non è

agire nel vuoto ma rispondere in maniera differente alle provocazioni dell’ambiente poiché è esso

che decide le situazioni. L’uomo non agisce nel vuoto, ma nel contesto che purtroppo non si sceglie

liberamente. Il vero obiettivo dell’etica è rendere l’uomo capace di costruire la propria identità,

quindi essere se stessi.

Un esempio di ciò Savater, pur essendo laico, lo riprende dalla Bibbia. La vicenda è quella di Esaù

e Giacobbe. Il primo per un piatto di lenticchie, cucinato dal fratello, cedette l’eredità che gli

spettava in quanto primogenito, al secondo. Per Savater, Esaù peccò di mentalità tattica ovvero agì

con interesse immediato. La mentalità tattica è quella del furbo che ha sempre l’impressione di

morire il giorno dopo. Opposta a quella tattica c’è la mentalità strategica che è quella

dell’intelligente che sa reprimere gli istinti. Il reprimere gli istinti è inteso come la strategia migliore

per raggiungere la felicità mettendo cosi alla base dell’etica la mentalità strategica. Per essere felici

bisogna privarsi dei pregiudizi. La libertà è un dovere a cui tendere, anche se si è coscienti di non

arrivarci. Non esiste libertà senza il rapporto con gli altri. Il primo compito che ogni uomo dovrebbe

svolgere, è capire gerarchicamente i valori e non fare alla stessa maniera di Esaù che mise l’eredità

e le lenticchie sullo stesso piano.

Savater tratta, per concludere, la figura dell’imbecille visto come colui che “zoppica nell’animo, che

ha bisogno del bastone per camminare”. A proposito di ciò, egli individua tre tipi di imbecilli:

a) Colui che non ha ambizioni e scopi;

b) Colui che dice una cosa un secondo prima ed un’altra un secondo dopo senza alcun modo di

discutere: questa imbecillità è dovuta alla scarsa attenzione infatti egli è incapace di creare

delle strategie;

c) Colui che sostiene le stesse idee del gruppo a cui appartiene perché il gruppo le sostiene

oppure colui che contraddice solo per atteggiamento e non per ragionamento.

La soluzione per non cadere in una di queste tra categorie è conquistare la coscienza e rimanere se

stessi.

L’unico imperativo morale che dobbiamo avere è che se esisto sono felice, ma io esisto se c’è una

relazione con gli altri. E’ la coscienza che dà l’esistenza. Dice Savater che si deve coltivare

l’egoismo inteso come egoismo strategico della persona che sa dare una gerarchia ai valori. Savater

vuole arrivare all’anticretinismo dicendo che l’uomo di coscienza sa assumere le proprie

responsabilità senza cadere nell’errore di non voler pagare i propri errori di persona.

Da qui l’ultimo consiglio che Savater dà al figlio ma rivolto a tutti i suoi lettori:

<<Dato che si tratta di scegliere, cerca di fare sempre quelle scelte che ti apriranno poi un

maggior numero di altre opzioni possibili e non quelle che ti mettono con la faccia al muro. Scegli

quello che ti apre: agli altri, a nuove esperienze, a diversi modi di essere felice. Evita quello che ti

chiude e ti sotterra. Per il resto, buona fortuna! E quell’altra cosa che una voce che sembrava la

mia ti gridò quel giorno nel sogno quando il vortice minacciava di trascinarti via: abbia

fiducia!>>

Vocazione alla politica e responsabilità collettiva

L’argomento su cui ci siamo soffermati in particolare nel nostro incontro potrebbe apparire

poco consono ai temi finora trattati e alla finalità del seminario; appare invece, per alcuni aspetti,

fondamentale per riscoprire il senso di qualunque azione che voglia veramente essere significativa

per l’agire umano. Si è partiti dal significato e delle implicazioni della vocazione, intesa come

impegno e anche come “chiamata” che è necessaria per chi voglia operare in azioni dotate di senso.

Intanto, il termine deriva dal latino, che lo utilizza in due accezioni: quello, allegro e gioviale,

dell’invito a pranzo, per esempio è il modo in cui Cicerone usa questo termine; e quello di citazione

in giudizio che è una cosa molto più seria e che troviamo frequentemente in Varrone. Si tratta, in

sostanza, di un termine dalle diverse facce perché anche l’invito a pranzo non è una cosa

secondaria: alcune tra le cose più importanti della storia dell’umanità avvengono durante conviti

(Platone), ultime cene (cristianesimo), pranzi di diverso tipo. Qui dà già il senso di qualche cosa

che viene fatta insieme. Una chiamata è sempre una chiamata di qualcun altro – questo è il primo

elemento – e poi, questa chiamata è una chiamata a fare qualcosa di comune. Nello stesso tempo,

però, questo termine, passando nella storia, ha dentro di sé anche l’idea che una chiamata comporta

un rendere conto: è quindi una chiamata di responsabilità. Dunque c’è qualcun altro che chiama o

che invita; anche qui vocazione ha assunto spesso significati religiosi: chi crede attribuisce

spontaneamente la voce di questo “qualcun altro” che chiama a Dio stesso; però nella storia ci sono

tanti esempi di persone che hanno parlato di una propria vocazione pur non avendo la fede,

attribuendola dunque ad una sorta di voce interiore, a una chiamata che sentivano, con la stessa

chiarezza con cui il credente ha sentito la chiamata da parte di un altro al quale dava il nome di Dio.

L’uomo, indipendentemente dalla fede, si accorge di avere dentro una realtà così profonda e

complessa che lo costringe a mettersi sempre in rapporto comunque con se stesso: è la voce della

coscienza che è in grado di giudicarci e di spingerci.

Esempi di vocazioni religiose

Alcuni esempi storici di vocazione – non tutti però – sono presi dal contesto della cultura ebraica, in

essi la vocazione è riferita a un Dio che chiama; altri esempi, invece, sono riconducibili ad una voce

interiore, non necessariamente Dio, ma non per questo meno fortemente dotate delle caratteristiche

di “chiamata”.

Nella Bibbia c’è un episodio in cui c’è un giovane, Samuele, che dorme al Tempio e che a un certo

punto sente una voce – è la voce di Dio – che lo chiama:

Il giovane Samuele continuava a servire il Signore sotto la guida di Eli. La parola del Signore era

rara in quei giorni, le visioni non erano frequenti. In quel tempo Eli stava riposando in casa,

perché i suoi occhi cominciavano a indebolirsi e non riusciva più a vedere. La lampada di Dio non

era ancora spenta e Samuele era coricato nel tempio del Signore, dove si trovava l’arca di Dio.

Allora il Signore chiamò: “Samuele! ” e quegli rispose: “Eccomi”, poi corse da Eli e gli disse:

“Mi hai chiamato, eccomi! ”. Egli rispose: “Non ti ho chiamato, torna a dormire! ”. Tornò e si

mise a dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo: “Samuele! ” e Samuele, alzatosi, corse da Eli

dicendo: “Mi hai chiamato, eccomi! ”. Ma quegli rispose di nuovo: “Non ti ho chiamato, figlio

mio, torna a dormire! ”. In realtà Samuele fino allora non aveva ancora conosciuto il Signore, né

gli era stata ancora rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare: “Samuele! ” per

la terza volta; questi si alzò ancora e corse da Eli dicendo: “Mi hai chiamato, eccomi! ”. Allora Eli

comprese che il Signore chiamava il giovinetto. li disse a Samuele: “Vattene a dormire e, se ti si

chiamerà ancora, dirai: Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta”. Samuele andò a coricarsi al

suo posto. Ma il Signore, stette di nuovo accanto a lui e lo chiamò ancora come le altre volte:

“Samuele, Samuele! ”. Samuele rispose subito: “Parla, perché il tuo servo ti ascolta”. Allora il

Signore disse a Samuele: “Ecco io sto per fare in Israele una cosa tale che chiunque udirà ne avrà

storditi gli orecchi. In quel giorno attuerò contro Eli quanto ho pronunziato riguardo alla sua

casa, da cima a fondo. Gli ho annunziato che io avrei fatto vendetta della casa di lui per sempre,

perché sapeva che i suoi figli disonoravano Dio e non li ha puniti. Per questo io giuro contro la

casa di Eli: non sarà mai espiata l’iniquità della casa di Eli né con i sacrifici né con le offerte! ”.

Samuele si coricò fino al mattino, poi aprì i battenti della casa del Signore. Samuele però non

osava manifestare la visione a Eli. Eli chiamò Samuele e gli disse: “Samuele, figlio mio”. Rispose:

“Eccomi”. Proseguì: “Che discorso ti ha fatto? Non tenermi nascosto nulla. Così Dio agisca con

te e anche peggio, se mi nasconderai una sola parola di quanto ti ha detto”. Allora Samuele gli

svelò tutto e non tenne nascosto nulla. Eli disse: “Egli è il Signore! Faccia ciò che a lui pare

bene”.

Samuele acquistò autorità poiché il Signore era con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle

sue parole. ( Libro di Samuele, capitolo 3)

Quello che in questo brano colpisce è che il maestro non dice a Samuele chi è quella voce, ma lo

rimanda alla sua solitudine e gli dice: “Ascolta, quando senti di nuovo questa chiamata devi

rivolgerti alla voce stessa che ti ha chiamato”. Questo è un episodio importante anche perché il

ragazzo non riconosce la voce, è una cosa del tutto nuova nella sua vita, e, come farebbe ognuno di

noi, va dalla persona o dalle cose che già conosce, di cui già è sicuro, per avere conferme. Solo che

qui c’è un rischio, quello di non rispondere a questa chiamata perché andiamo dagli altri e, in fondo,

già non vogliamo affrontare il nuovo; andiamo verso gli altri che già conosciamo perché con il loro

buon senso ci confermino i nostri dubbi. Samuele è fortunato perché anche il suo maestro aveva

sentito la voce e può capire che anche Samuele ha un destino simile al suo: lo rimanda così alla sua

solitudine perché intuisce che Samuele deve trovare il coraggio di rivolgersi all’ignoto e di chiedere

a quella voce che cosa vuole. Qui c’è un punto importante perché io devo chiedere alla voce che

cosa vuole da me. E’ la voce, non “le voci”, che mi dice ciò che devo fare, cioè mi dice quello che

io sono – almeno secondo lei –; gli altri non possono saperlo. Il maestro, infatti, non dice a

Samuele: “Guarda, ti spiego io, è così così e così”. No, lo rimanda alla voce perché nessun altro può

sapere chi sono io: questa è una cosa che io devo scoprire, che ognuno di noi deve scoprire, e gli

altri non possono darci informazioni su questo. Soltanto andando verso questo ignoto, quindi, io

saprò di me. In questo senso la vocazione è l’inizio della conoscenza. Conosciamo tante cose, ma la

conoscenza vera, ad un certo punto, comincia con un salto: quando io accetto di inoltrarmi in ciò

che nessun altro può dirmi di me.

Un altro brano che abbiamo esaminato, tratto sempre dall’Antico testamento è la vocazione di

Ezechiele:

Il cinque del quarto mese dell’anno trentesimo, mentre mi trovavo fra i deportati sulle rive del

canale Chebàr, i cieli si aprirono ed ebbi visioni divine. Il cinque del mese - era l’anno quinto

della deportazione del re Ioiachìn - 3 la parola del Signore fu rivolta al sacerdote Ezechiele figlio

di Buzì, nel paese dei Caldei, lungo il canale Chebàr. Qui fu sopra di lui la mano del Signore.

Capitolo 2

Visione del libro

Mi disse: “Figlio dell’uomo, alzati, ti voglio parlare”. 2 Ciò detto, uno spirito entrò in me, mi fece

alzare in piedi e io ascoltai colui che mi parlava.

Mi disse: “Figlio dell’uomo, io ti mando agli Israeliti, a un popolo di ribelli, che si sono rivoltati

contro di me. Essi e i loro padri hanno peccato contro di me fino ad oggi. Quelli ai quali ti mando

sono figli testardi e dal cuore indurito. Tu dirai loro: Dice il Signore Dio. Ascoltino o non ascoltino

- perché sono una genìa di ribelli - sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a loro.

Ma tu, figlio dell’uomo non li temere, non aver paura delle loro parole; saranno per te come cardi

e spine e ti troverai in mezzo a scorpioni; ma tu non temere le loro parole, non t’impressionino le

loro facce, sono una genìa di ribelli. Tu riferirai loro le mie parole, ascoltino o no, perché sono

una genìa di ribelli.

E tu, figlio dell’uomo, ascolta ciò che ti dico e non esser ribelle come questa genìa di ribelli; apri la

bocca e mangia ciò che io ti do”. Io guardai ed ecco, una mano tesa verso di me teneva un rotolo.

Lo spiegò davanti a me; era scritto all’interno e all’esterno e vi erano scritti lamenti, pianti e guai.

[…]

Capitolo 3

Mi disse: “Figlio dell’uomo, mangia ciò che hai davanti, mangia questo rotolo, poi và e parla alla

casa d’Israele”. Io aprii la bocca ed egli mi fece mangiare quel rotolo, dicendomi: “Figlio

dell’uomo, nutrisci il ventre e riempi le viscere con questo rotolo che ti porgo”. Io lo mangiai e fu

per la mia bocca dolce come il miele.[…]

Quando Ezechiele sente la voce quando si trova in una situazione difficilissima. Lo si capisce dal

modo dettagliato in cui racconta il fatto. In questo caso la chiamata vuol dire: “Alza la testa!”. La

vocazione, per Ezechiele, ha prima di tutto il significato di uscire dal servaggio, uscire dalla

sottomissione. Ezechiele ci dice che la chiamata è una liberazione. Quello che prima abbiamo

incontrato come l’ignoto, come la non conoscenza, come il rischio, in realtà è un’uscita dalla

situazione negativa in cui ci si trova. Ci sono, dunque, due aspetti: uno è quello della liberazione, il

secondo è quello dell’emancipazione perché Ezechiele è tirato fuori e gli viene consegnato un

compito; la voce gli dice: “Va nella terra dei Caldei e fa…”. Per Ezechiele, infine, questa parola –

quella della voce che chiama, della vocazione – è una parola che nutre, dice che noi dobbiamo

mangiarla. Questo vuol dire che dopo che uno è stato chiamato ad una cosa non puoi più nutrirsi di

altre cose: bisogna mangiare della propria chiamata. Se uno ha una vocazione, e se l’ha accettata,

non può più saltare; diventa prigioniero, per così dire, di questa vocazione; ma è una prigionia nella

quale si trova la libertà, perché si diventa veramente se stessi. Un’ultima annotazione a questo

brano: cosa vuol dire “mangiare” la parola con la quale si è chiamati? Il Signore, questa voce che lo

chiama, gli dice: “Adesso io ti do un rotolo – un libro –; tu lo devi mangiare; ti do il libro dei dolori,

delle lamentazioni, dello strazio, delle disgrazie; ti do il libro del dolore dell’uomo; mangialo”.

Ezechiele inghiotte il rotolo e dice: “Al mio palato fu dolce”. Questo episodio ci colpisce! Perché?

Ma se conteneva tutto ciò che c’era di più amaro nell’umanità? E’ dolce perché il modo in cui Dio

si manifesta è la liberazione e l’affermazione di chi è Ezechiele: “Tu, Ezechiele, sei quello che deve

inghiottire le amarezze dell’umanità e andare all’umanità a spiegare le cose che io ti dico”. Colui

che è chiamato ha solo questa possibilità: possono esserci cibi più raffinati, possono esserci destini

di ricchezza, di successo o altre professioni o altre cose, bellissime! Ma non sono lui. Lui troverà il

“dolce” dell’esistenza soltanto nella fedeltà a quella parola che lo ha chiamato.

La parola che chiama non la si sente con le orecchie: è parola interiore; dunque ci appartiene, c’è

una identità un’unità tra la parola che chiama e il chiamato. Il chiamato e il chiamante, dunque,

sono “uno”. “Uno” l’amato e l’amante, come sperimentiamo nell’innamoramento, nel matrimonio,

in cui si diventa una cosa sola

Esempi di vocazione non religiosa

Ci sono tante vocazioni anche non religiose. Ne abbiamo citato due. Un caso di queste vocazioni è

raccontato da Jean Guéhennon, un ragazzo il cui padre era spesso licenziato per attività sindacali

che vive molto giovane il suo primo sciopero. Quello sciopero ha come scopo l’esistenza stessa del

sindacato operaio che il padronato vuole impedire; la lotta è ineguale perché è chiaro che chi ha una

riserva di denaro è più potente. Gli operai sono alle prese con la fame, mandano i propri figli in

altre città, presso altre famiglie operaie, perché glieli tengano e possano mangiare. Alla fine la

resistenza di questo sciopero diventa un “caso” tanto che arriva nel paese, per parlare agli operai, il

grande Jean Jaurés, uno dei fondatori del socialismo francese.

“[…] Parlava sotto il mercato coperto, tutta la città era venuta ad ascoltarlo…Ci parla appena

delle nostre prove, ma ci dice che non avevamo il diritto di essere vinti, perché la nostra lotta non

era soltanto nostra, ma di tutti. Si rivolse esclusivamente alla nostra fierezza. Ci dipinse il mondo

che portavamo in noi e noi piangevamo nel riconoscerlo, e poi la sua voce divenne più grave.

Evocò tutti i dolori che subivano in quel momento gli uomini; le terre insanguinate, la guerra che,

come una nuvola, saliva all’orizzonte e calava verso di noi, un universo furioso che solo il nostro

buon senso e la nostra volontà potevano esorcizzare. Allora soltanto, verso la fine del suo discorso,

ci chiamò con questo nome più carico di tenerezza: “Compagni”, e per la prima volta ebbi il

presentimento del nostro destino[…]”

Il ragazzo Guéhennon racconta così, vent’anni dopo, le emozioni dell’incontro. Jean Jaurés, a suo

modo, era un “chiamato”. La caratteristica di chi ha una vocazione è di vedere, indipendentemente

dalla foschia delle difficoltà, esattamente l’obiettivo della sua vocazione. Infatti i dolori al

“chiamato” vengono quando lui non distingue più l’obiettivo, non quando gli altri gli fanno

difficoltà. E Jean Jaurés non sottolinea nel suo discorso il negativo, l’oscuro di quello che stava

accadendo in quel momento, sottolinea lo scopo. “… ma ci dice che non avevamo il diritto di essere

vinti, perché la nostra lotta non era soltanto nostra, ma di tutti. Si rivolse esclusivamente alla

nostra fierezza. Ci dipinse il mondo che portavamo in noi e noi piangevamo nel riconoscerlo”.

Tre considerazioni conclusive su questo esempio. Primo: la vocazione può essere suscitata anche da

un esempio, da un uomo, non soltanto da una voce che si ritiene divina. Secondo: la vocazione, che

è una vocazione “a me”, ha un valore universale; infatti Jaurés parla di tutti i dolori del mondo –

come i dolori del rotolo di Ezechiele – e dice: “C’è bisogno di te non per una cosa che riguarda solo

te, ma per una missione universale”. Questo, però avviene in un compito specifico: cioè si

raggiunge lo scopo universale se ci si dona in un particolare, in un compito preciso. Non esiste una

vocazione generale: la vocazione è sempre ad una persona e ad una cosa. A volte ci si perde con

l’idea di fare una cosa troppo piccola o si spreca tempo cercando di dedicarsi a una cosa grande: la

strada per l’infinito è l’infinitamente piccolo; la strada per il “grande” è l’umile, è il modesto.

Terzo: rispondendo ad una vocazione si prende non una via individuale, ma si entra a far parte di

una comunità: la comunità di coloro che hanno risposto. Quel “compagni” è il segno del fatto che la

vocazione immette in una comunità, in un gruppo.

Un altro esempio che abbiamo citato è quello di Marx. Indipendentemente dal giudizio sul suo

pensiero, quello che colpisce della sua persona è la straordinaria capacità di voler andare avanti

nonostante le difficoltà, anzi, proprio per le difficoltà.

Durante il periodo di esilio londinese, la famiglia Marx era attanagliata dalle ristrettezze

economiche: nel 1855 morì il figlio di Marx, il piccolo Edgard, detto Musch, di 9 anni; ce n’era

abbastanza perché Marx abbandonasse la partita e rinunziasse all’attività rivoluzionaria, accettando

un impiego se non altro per porre fine agli stenti dei propri cari. Ecco come dà notizia della morte

del figlio ad Engels in una lettera del 6 aprile 1855:

“Caro Engels, il povero Musch non è più. Si è addormentato (nel vero senso della parola) tra le

mie braccia oggi tra le 5 e le 6. Non dimenticherò mai come la tua amicizia ci ha reso più leggero

questo terribile periodo. Il mio dolore per il bambino tu lo capisci…” (6 aprile 1855)

Ma perché Marx non si ritira? In una lettera di una settimana dopo, scrive:

“La casa è naturalmente del tutto desolata e vuota dopo la morte del caro bambino che ne era

l’anima. Non si può dire come il bambino ci manche ad ogni istante. Ho già sofferto ogni sorta di

guai, ma solo ora so che cosa sia una vera sventura. Mi sento broken down (spezzato). Per fortuna

dal giorno del funerale ho avuto dei mal di testa così tremendi che non ho più avuto né modo né

voglia di pensare a nulla. Tra tutte le pene terribili che ho passato in questi giorni, il pensiero di te

e della tua amicizia, e la speranza che noi abbiamo ancora da fare insieme al mondo qualche cosa

di intelligente, mi hanno tenuto su” (12 aprile 1855)

E’ l’essere amico di qualcuno e con qualcuno, la “speranza collettiva”, che dà la forza di continuare

e di andare avanti, nonostante le difficoltà.