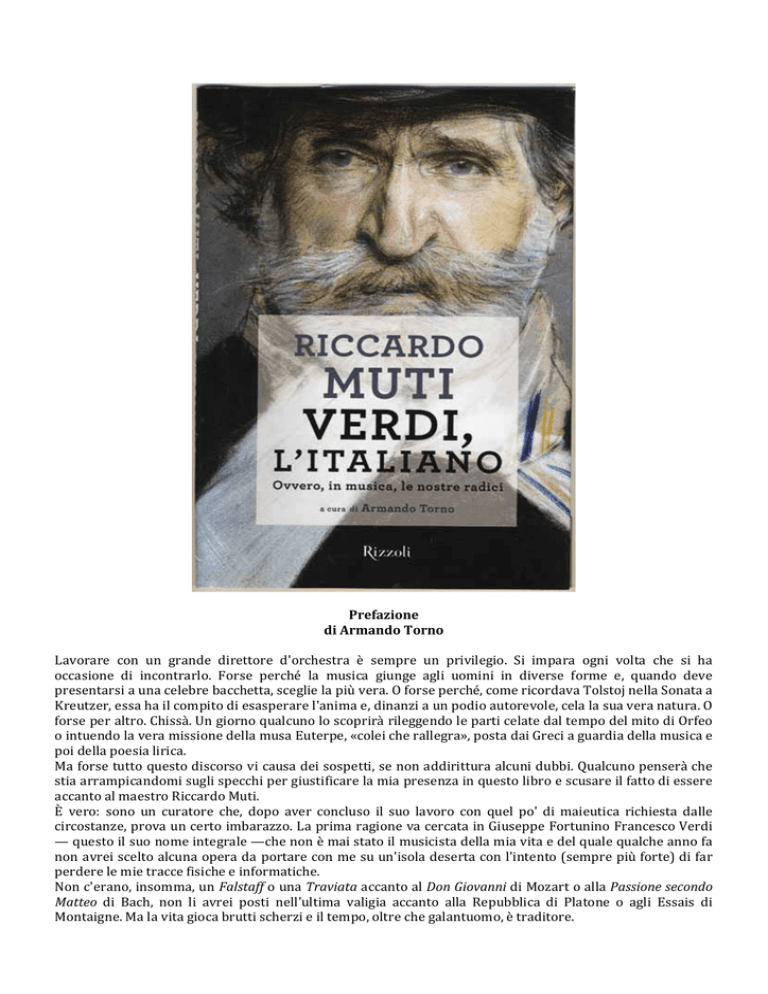

Prefazione

di Armando Torno

Lavorare con un grande direttore d'orchestra è sempre un privilegio. Si impara ogni volta che si ha

occasione di incontrarlo. Forse perché la musica giunge agli uomini in diverse forme e, quando deve

presentarsi a una celebre bacchetta, sceglie la più vera. O forse perché, come ricordava Tolstoj nella Sonata a

Kreutzer, essa ha il compito di esasperare l'anima e, dinanzi a un podio autorevole, cela la sua vera natura. O

forse per altro. Chissà. Un giorno qualcuno lo scoprirà rileggendo le parti celate dal tempo del mito di Orfeo

o intuendo la vera missione della musa Euterpe, «colei che rallegra», posta dai Greci a guardia della musica e

poi della poesia lirica.

Ma forse tutto questo discorso vi causa dei sospetti, se non addirittura alcuni dubbi. Qualcuno penserà che

stia arrampicandomi sugli specchi per giustificare la mia presenza in questo libro e scusare il fatto di essere

accanto al maestro Riccardo Muti.

È vero: sono un curatore che, dopo aver concluso il suo lavoro con quel po' di maieutica richiesta dalle

circostanze, prova un certo imbarazzo. La prima ragione va cercata in Giuseppe Fortunino Francesco Verdi

— questo il suo nome integrale —che non è mai stato il musicista della mia vita e del quale qualche anno fa

non avrei scelto alcuna opera da portare con me su un'isola deserta con l'intento (sempre più forte) di far

perdere le mie tracce fisiche e informatiche.

Non c'erano, insomma, un Falstaff o una Traviata accanto al Don Giovanni di Mozart o alla Passione secondo

Matteo di Bach, non li avrei posti nell'ultima valigia accanto alla Repubblica di Platone o agli Essais di

Montaigne. Ma la vita gioca brutti scherzi e il tempo, oltre che galantuomo, è traditore.

Da quando, nel 2000, ho smesso di occuparmi di musica come critico (vent'anni e qualche mese mi avevano

provato spiritualmente, mettendo a dura prova il sistema nervoso), sono riuscito ad avvicinarmi sempre più

a Verdi. E oggi non me la sentirei di fuggire senza qualcosa di lui. Il guaio è che, man mano che passano i

mesi, rischio di aggiungere anche delle lettere alle partiture e a eventuali registrazioni da spedire con le

salmerie per quella progettata fuga. Insomma, sono un pentito della musica e mi sono avvicinato all'opera

del Maestro di Busseto.

I miei rapporti con Riccardo Muti in questi anni sono continuati al di là delle esecuzioni musicali, delle

critiche, di quel grande gioco delle umanità che gravita attorno alle stagioni e ai teatri; si sono stabilizzati,

come dire?, in quello spazio che ogni esistenza riesce a trovare tra quel che fa e quel che è. E quando una sera

a cena mi ha chiesto di occuparmi del «suo» Verdi, ovvero di un libro che raccontasse esperienze e

interpretazioni di una bacchetta par suo, ho risposto meccanicamente di sì.

Il lavoro con Muti è materia non facile da descrivere. Non perché il Maestro sia esigente o caratteriale,

tutt'altro. Lui possiede ancora il dono della meraviglia quando parla di musica, anche se è la sua vita, e a essa

ha dedicato ogni energia, oltre che sentimenti e passioni. Si innamora di un passaggio, di una soluzione

vocale o strumentale, riflette sul testo del libretto o consulta il copia lettere di Verdi prima di operare le

scelte. Prova senza stancarsi, così come hanno fatto i direttori che l'hanno preceduto e che sono ormai

modelli ideali. Sente e risente una voce, corregge anche le minuzie, chiede di ricominciare, cita direttamente

le volontà di Verdi o del musicista in questione sulla partitura. So che passa intere ore su una pagina e, se ha

qualche dubbio, non lo nasconde. Insomma, Muti fa parte di quella razza in estinzione di signori del podio

che prova e riprova ogni rigo di una certa opera, condividendo con gli interpreti e i professori d'orchestra le

soluzioni scelte. È esigentissimo, ma anche i cantanti e i musicisti lo sono con lui. Intendo dire che se Muti è il

direttore, tutti sanno che devono dare il massimo ma, allo stesso tempo, si aspettano da lui altrettanto.

Scrivo codesti particolari per ricordare ai lettori il suo metodo di lavoro. Questo libro è nato tra una prova e

una prima, accanto a un'audizione oppure in un momento di una giornata dedicata allo studio. Nella sua casa

di Ravenna o in uno spazio trovato al Teatro dell'Opera di Roma.

I ricordi del Maestro sono stati registrati e trascritti; poi, ovviamente, riletti e sistemati, sino a diventare un

vero e proprio libro. L'unico artificio che le pagine contengono è il collegamento fatto tra discorsi relativi a

una certa opera o a un determinato argomento. Per spiegarlo con un semplice esempio, dirò che poteva

capitare, mentre si stava esaminando Aida, che il Maestro facesse una precisazione su Traviata: e allora

quest'ultima parte veniva ricollegata a quella dove si parlava di tale opera.

Non si sono voluti inserimenti a prescindere dai ricordi, giacché quanto si legge in questo libro è quello che

Riccardo Muti ha desiderato conservare del «suo» Verdi in particolari momenti del 2011 2012. Avrebbe

potuto aggiungere molto di più, soffermarsi su altri mille aspetti, aprire la scatola degli infiniti episodi noti o

meno noti, ma ha scelto queste parti: e fedelmente chi scrive ha cercato di cucirle con un lungo filo rosso che

attraversa la sua vita.

Verdi, del resto, è il compositore con cui si è misurato più a lungo, quello con il quale ha condiviso speranze e

trionfi ininterrottamente. Non che Muti sia lontano dagli incanti di Mozart o da Cherubini o che, come

direttore, non rappresenti la migliore interpretazione per taluni grandi della scuola napoletana, ma Verdi è

stato il suo spirito guida. E questo anche se qualcuno in futuro lo ricorderà (con Strehler) per il Don Giovanni

del 1987 alla Scala, in un'esecuzione che lasciò all'epoca a bocca aperta; o altri si aggrapperanno alle sue

direzioni di Beethoven, a quelle nove sinfonie che entrarono anche nei muri oltre che nell'anima del teatro

del Piermarini.

Muti deve molto a Verdi, ma questa frase va sempre letta al contrario: Verdi deve molto a Muti in questi

ultimi decenni. Le pagine che vi apprestate a leggere ricorderanno le sue scelte, soprattutto metteranno in

luce la capacità di un direttore di essere fedele a un compositore sfidando le mode e i vezzi del momento.

A volte egli ha tolto le «aggiunte», le licenze di questo o quel cantante, persino taluni atteggiamenti che erano

diventati consuetudine di un baritono (si pensi alla mano sul cuore e allo sguardo rivolto al loggione in cerca

dell'applauso) o ha fermato il soprano che tendeva a bamboleggiare. Insomma, ha restituito Verdi così come

doveva essere, anche se il musicista in questione era stato coperto da oltre un secolo di licenze e di varianti a

cui non aveva mai pensato.

Se l'Ottocento ebbe la pessima mania delle arie di baule, ovvero di quei brani che avevano reso celebre un

cantante e venivano cantati indipendentemente dall'opera che si stava eseguendo al solo fine di suscitare

entusiasmo nel pubblico, il Novecento e questi primi anni del secolo XXI non sono riusciti a liberarsi delle

superfetazioni musicali (dal latino medievale «superfetatio, superfetationis», da «super-fetare», vale a dire

«concepire sopra») che si annidano in ogni esecuzione. Muti ritorna sempre a Verdi e toglie senza

tentennamenti tutto quello che si è aggiunto alla sua arte, ai desideri che ha espresso, agli ordini che sovente

impartiva.

Ho imparato molte cose in questi incontri, e soprattutto ho capito che in musica lo studio, le prove, il lavoro

assiduo non si possono sostituire. L'arte della musa Euterpe, in altri termini, è un percorso che si deve

compiere con dura disciplina e non ammette deroghe. Tutto il tempo che un musicista spende per

l'esecuzione di una certa musica è sempre restituito dalle note sotto varie forme. È qualcosa che non va

confuso con gli applausi, anche se ne fanno parte, ma rappresenta la realtà più intima, una sorta di

ricompensa metafisica. Gli ascoltatori prima o poi se ne accorgono, anche se oggi c'è una distrazione

maggiore rispetto a qualche decennio fa. Ma, come si suole dire, ogni epoca sente quello che può e capisce

quanto le è necessario per vivere. O per sopravvivere, che è un verbo più adatto ai nostri giorni.

Va da sé che se in questo libro scoprirete cose buone, il ringraziamento va al maestro Muti, che è il vero

autore; se, al contrario, vi imbatterete in qualche menda («Nessuno nasce imparato», soleva ripetere

Benedetto Croce) la colpa è di chi l'ha curato. E l'ha curato senza cambiare la sintassi originale e senza

tradire lo spirito che faceva parte del parlato.

Un ringraziamento va anche alla redazione Rizzoli, a Lydia Salerno e a Caterina Soresina Stoppani, angeli

custodi di questa iniziativa.

Premessa

Il musicista della vita

Ti serba alla grand'opra tu la dovrai

[compir...

Un nuovo secol d'br rinascer tu farai

RODRIGO, IN DON CARLO,

ATTO III, PARTE II, SCENA I

Verdi è il musicista della Vita, e certo è stato il musicista della mia vita. È un compositore talmente capace di

mettere a nudo e trattare le nostre passioni e i nostri dolori, i nostri pregi e i nostri difetti, che noi ci

riconosciamo in essi, e questo è uno dei motivi della sua universalità: sarà sempre attuale. Fino a quando

l'uomo resterà tale, con le sembianze di oggi, e non avrà come in Star Trek le orecchie lunghe, la testa a fungo

e le gambe rattrappite, ogni generazione troverà nella sua musica una parola di conforto.

Verdi, infatti, non ti stravolge mai: ti fa sempre sentire che ti è vicino e ti comprende. Entrando in contatto

con la sua musica e il suo teatro, hai la netta sensazione di un musicista che parla all'uomo dell'uomo,

vivendo tutti i sentimenti in prima persona. Studiando sempre di più questo autore, sono convinto infatti che

i personaggi siano per lui un mezzo per esprimere molti dei suoi stati d'animo e in ogni opera ce n'è almeno

uno che rappresenta una trasposizione del compositore.

La sua vita fu contraddistinta da un'amarezza continua — si parla spesso infatti di «pessimismo verdiano»

— ed essa traspare nelle sue opere. Non solo nel finale del Falstaaf; dove Verdi anche scherza e, con un

sorriso amaro, dà l'addio a tutto, ma i suoi personaggi più tristi e più desolanti sono quelli che

rappresentano la sua autobiografia.

Fiesco, nel Simon Boccanegra, è certamente una espressione di Verdi nel suo dolore, nel suo pessimismo,

nella sua tragedia (e pensiamo in quest'opera alla frase, pronunciata dal Doge: «Perfin l'acqua del fonte è

amara al labbro dell'uom che regna»), ma lo è anche Riccardo, in questo caso baldanzoso, nel Ballo in

maschera. L'amore di Luisa Miller verso la figlia è un sentimento paterno, come quello di Verdi che ha

perduto i figli molto presto; l'innamoramento, il senso della gelosia, il tradimento dei vari personaggi sono i

suoi; La Traviata è la sua risposta alle critiche dei «benpensanti» di Parma e di Busseto per il fatto che, da

vedovo, convivesse con Giuseppina Strepponi e, sempre nella Traviata, papà Germont, il padre di Alfredo

che induce Violetta a lasciare il figlio, non è altri che papà Barezzi, padre di sua moglie Margherita,

naturalmente visto sotto una luce più aspra.

Ma bisogna anche aggiungere che, superando l'aspetto autobiografico, i suoi personaggi finiscono poi per

essere prototipo di un modo di essere universale. Un esempio per tutti: Desdemona. Rappresenta le

Desdemone di tutto il mondo, comprensive, oneste, innamorate dell'amore per i loro uomini come lei è

innamorata dell'amore per Otello.

Per questo, assistendo a un'opera di Verdi, ognuno trova sul palcoscenico il proprio scrigno

sentimenti realizzato in maniera sublime, e ciò rende Verdi imperituro, in grado di essere compresa da

cinesi, australiani, peruviani... perché il suo è un messaggio che viene dal profondo di un cuore grande,

capace di riscaldare. Non a caso, per la morte di Giuseppe Verdi, D'Annunzio scrisse nell'Elettra i famosi

versi: «Diede una voce alle speranze e ai lutti. / Pianse ed amò per tutti».

Questa capacità di comunicare e di toccare direttamente le corde più profonde dell'ascoltatore, senza orpelli,

senza bisogno di traduzioni, non significa però né superficialità, né leggerezza. Molti lo considerano un

musicista sanguigno. Certo, neppure io dico che non sia passionale, ma lo è nella cornice di una grande

nobiltà e aristocrazia delle espressioni, come ho cercato di rendere nel mio modo di dirigere le sue opere e

come spiegherò approfonditamente nelle prossime pagine, tentando di capire chi realmente fosse Verdi e

quali indicazioni desse per l'esecuzione della sua musica.

Verdi, come dicevo, è il musicista della mia vita, nel senso che mi ha sempre accompagnato, sin da bambino.

A tre anni mi portarono al teatro Petruzzelli di Bari a vedere un'Aida. Stavo in braccio al nostro autista e

sembra che non abbia dato segni di stanchezza, ascoltando l'opera in assoluto silenzio. O forse dormivo, non

lo so.

Mio padre, che era un medico, aveva la voce di tenore e in casa spesso cantava, accennava delle arie. Quando

ho iniziato a studiare il pianoforte, a lui non è sembrato vero di poter cantare avendo finalmente uno che lo

accompagnava, e così le arie di Verdi mi sono divenute familiari.

Ascoltavo però le stesse arie anche nelle feste patronali, dove le bande — che ancora oggi io ammiro e

proteggo — suonavano le fantasie delle opere di Verdi più che di qualsiasi altro autore: i vari duetti tra

baritono e tenore, baritono e soprano, tenore e soprano. La parte del soprano veniva fatta dalla cornetta,

cioè la tromba, e la parte del baritono dal bombardino e dal flicorno tenore, strumenti che avevano un

vibrato che sembrava addirittura riprodurre la voce umana. Quindi, anche se non frequentavo il teatro,

avevo dimestichezza con questi motivi.

La prima vera opera che ricordo è stata al teatro Piccinni di Bari, quando avevo dodici o tredici anni: un

Otello, diretto da Napoleone Annovazzi. Il tenore era l'argentino Carlos Guichandut, certo non era al livello di

Mario Del Monaco, però per me fu molto importante. Ricordo che mio padre, quando iniziò l' Otello, con la

tempesta — «Una vela! Un vessillo!», «È la nave del duce...» — mi disse: «'Uagliò, sta' attento: adesso arriva

l'Esultate!», perché era, ed è, di prammatica che l'Esultate fosse il banco di prova del tenore: se è bocciato nel

momento dell'Esultate, è condannato per l'intera opera, ma di questo parleremo più avanti.

Bisogna dire che ho subito avvertito Verdi come un musicista a me molto affine, con cui sentivo un rapporto

diretto. Uno dei momenti in cui ne presi a quell'epoca consapevolezza fu quando seguii le prove alla Scala del

mio maestro, Antonino Votto. Ne ricordo due in particolare: il Falstaaf e Un Ballo in maschera. Votto aveva

una conoscenza del Falstaaf miracolosa: sarebbe stato in grado di riscrivere la partitura nota per nota. Si

recava alla Scala per le prove ed entrava da via Verdi col suo cappottino grigio; un usciere gli toglieva il

cappottino dalle spalle, lui passava dai sotterranei e andava direttamente in orchestra. Senza partitura:

dirigeva a memoria. Non voglio dire che chi dirige con la partitura sia meno bravo di chi dirige senza, però

dirigere a memoria è un conto, provare tutto a memoria è un altro. Fare le prove di Falstaaf senza avere una

partitura davanti, senza portarla proprio in teatro, neanche in camerino, è notevole. Ma Votto era così: si

comportava come se andasse a un ritrovo con amici. Un giorno, avevo venti-ventidue anni, gli chiesi:

«Maestro, ma come fa?». Lui mi rispose con molta semplicità: «Se avessi lavorato con lui, sarebbe lo stesso

anche per te». «Lui» era Toscanini: non c'era altro lui.

Era un mondo fantastico, cui ripenso con malinconia...

Nel 1968 fui nominato direttore del Maggio Musicale Fiorentino. La prima grande opera dell'Ottocento in

forma scenica che diressi, in un teatro vasto, con un palcoscenico grande, fu I masnadieri, nel 1969: anche la

mia carriera comincia quindi con Verdi.

Ero pieno di entusiasmo, quasi di spirito garibaldino nell'affrontare quest'opera. La regia era di Erwin

Piscator, realizzata per l'esecuzione di qualche anno prima con Gianandrea Gavazzeni: una regia a

quell'epoca estremamente moderna e intelligente.

Fu un periodo bellissimo. Non avvenne nulla che potesse turbare la preparazione dell'opera. Durante le

prove di scena, dove ero sempre presente (come ancora oggi quando non sono impegnato in altre prove),

c'era un momento in cui il coro era in una posizione da cui non poteva vedermi, allora mi misi a dirigere il

coro in piedi su una sedia di paglia.

Poi avrei capito che i conti in un teatro sono ben diversi, ma nel 1968-69 si era ancora sull'onda di uno

slancio postbellico, c'era un'atmosfera febbrile in tutto il Paese. Era anche un periodo di contestazione, di

rivoluzioni giovanili, che hanno portato poi a una crisi, con tante cose buone e altre meno buone. Firenze è

sempre stata una delle città più combattive dal punto di vista dialettico e si sentiva, nel bene e nel male,

un'aria molto frizzante, che investiva anche il teatro. Quindi il titolo deI masnadieri si confaceva anche a un

atto d'accusa rivolto da parte della popolazione a certi vertici. Quel titolo, nella situazione di oggi, forse

sarebbe di attualità.

Nel 2013 cade il bicentenario della nascita di Verdi. Il miglior modo per celebrare questo anniversario non è

a mio parere quello di riproporre le sue opere, perché Verdi è già il compositore più eseguito al mondo,

bensì di approfondirne lo studio. Il problema è che non si può continuare a interpretare la sua musica

rispettando una inviolabile tradizione, perché dicendo «si è fatto sempre così e bisogna continuare a far così»

non si va avanti: occorre cogliere l'occasione per ristudiarlo.

Qualcuno potrebbe considerarmi arrogante, ma non Credo affatto di possedere la verità assoluta su Verdi. Si

è scritto molto su Bach, Mozart, Rossini, sullo stile, sugli strumenti, ma cosa si sa di Verdi?

Innanzi tutto si commettono molti errori, non rispettando le sue disposizioni; in secondo luogo si dimentica

che, vista la longevità del compositore, le sue opere sono nate in epoche differenti. La sua prima opera è

Oberto, del 1839, l'ultima è Falstaff del 1893.

Al tempo delle prime creazioni di Verdi, le orchestre erano composte da strumenti costruiti in modo diverso

rispetto a quelli di cinquant'anni dopo: gli ottoni non avevano pistoni, gli archi erano differenti, inoltre la

buca non esisteva e i teatri erano sempre illuminati. Lo stile dell'orchestra che suona in palcoscenico allo

stesso livello dei cantanti è certo dissimile dallo stile dell'orchestra dell'Otello o del Falstaafl decenni più

tardi, quando l'orchestra viene fatta mettere nella buca e alla Scala il giovane Toscanini suona il violoncello

diretto da Verdi. Quindi il vero suono filologico di Otello e Falstaaf è quello di Toscanini, quello che lui

ricordava avendo ascoltato di persona le indicazioni di Verdi, diversamente il suono di Oberto o Nabucco è

quasi settecentesco, esile piuttosto che robusto.

Per cui, chi è Verdi?

L'opera è un fatto culturale, oggi più che mai. Io Credo che, anziché concentrarci sulla singola nota o sulla

durata del fiato di un cantante, dovremmo cercare di sviscerare con sempre maggiore attenzione il

messaggio artistico-culturale dell'autore. Davvero vorrei che l'opera tornasse a rappresentare la cultura del

nostro Paese, non come esibizione da circo di questo o quel cantante. Oggi tutto sembra diventato più facile,

più superficiale e più immediato e, attraverso la televisione e il cinema, la società è diventata abile a

guardare, ma meno ad ascoltare.

I nostri musicisti del passato hanno creato un grande patrimonio, che ora è proprietà del mondo intero.

Anche cogliendo l'occasione dell'anno verdiano, noi dobbiamo restituire a Verdi, il patriarca, la dignità e il

rispetto che desiderava, e che merita. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il compositore d'opera

più amato è ancora ben lontano dall'essere conosciuto a fondo. L'opera di Verdi è ancora da venire: in questo

senso Verdi è l'autore del futuro.

1

Esattamente quello che è scritto

... il male sta che non si eseguisce

mai quello che è scritto; ... Io non ammetto,

né ai Cantanti, né ai Direttori

la facoltà di creare.

LETTERA DI VERDI A GIULIO RICORDI

I I APRILE 1871

Spesso mi domandano quale sia il segreto per accostarsi a una partitura. Io Credo che i direttori d'orchestra,

ma anche i cantanti, dovrebbero avvicinarsi a ogni partitura, e a quelle di Verdi in particolare, non solo con

estrema semplicità, ma anche con estrema umiltà, e soprattutto senza essere condizionati da quello che già

si è fatto.

Sarebbe il caso di tenere sempre a mente le parole che Verdi scrive a Giulio Ricordi l' 11 aprile 1871,

lamentando il fatto che i direttori «interpretano» e i cantanti «creano», per cui le esecuzioni non

corrispondono alle sue intenzioni:

Sulla divinazione dei Direttori ... e sulla creazione ad ogni rappresentazione ... È la

strada che condusse al barocco ed al falso l'arte musicale alla fine del secolo passato, e

nei primi di questo, quando i Cantanti si permettevano creare (come dicono ancora i

Francesi) le loro parti, e farvi in conseguenza ogni sorta di pasticci e controsensi. No: io

voglio un solo creatore, e mi accontento che si eseguisca semplicemente ed esattamente

quello che è scritto; il male sta che non si eseguisce mai quello che è scritto. ... Io non

ammetto, né ai Cantanti, né ai direttori la facoltà di creare, che, come dissi prima, è un

principio che conduce all'abisso.

Ora, è chiaro che quando Verdi chiede di eseguire «esattamente quello che è scritto» non intende che

l'interprete, con i suoni, faccia una specie di fotocopia della partitura, perché questo è impossibile. La

valutazione della lunghezza di una nota è sempre un fatto aleatorio, nessuno è in grado di battere quattro

quarti sempre nello stesso modo. E una nota, nelle mani di un direttore, non può che avere una durata, un

peso, un colore, un timbro diversi da quella di un altro.

Le parole di Verdi significano allora: «Cercate di capire quello che io intendo dire e che è dietro le note, ma

leggendolo attraverso le note, non cambiandole a capriccio, creando». È un po' come dicevano i Sufi con la

massima: «Se vedi lo zero non vedi nulla, ma se guardi attraverso lo zero vedi l'infinito»; tradotto in musica: se

vedi una nota non vedi nulla, ma se guardi attraverso la nota vedi l'infinito.

Pensiamo che a quell'epoca non esisteva la Siae, per cui, una volta che l'autore aveva dato la partitura in

mano all'impresario, quest'ultimo e gli esecutori potevano fare ciò che volevano.

In una locandina del Trovatore della Scala, del 1854, anno immediatamente successivo alla prima di Roma,

ho potuto leggere il programma di una di quelle serate tipiche dei teatri italiani, dove c'era un pot-pourri di

tante cose: si rappresentava il primo atto, poi c'era un balletto, quindi il secondo atto seguito da

intrattenimenti vari. Il terzo atto (quello con la cabaletta «Di quella pira l'orrendo foco») non era stato

assolutamente eseguito, il che significa che, all'epoca, non era il punto di riferimento del Trovatore.

Verdi, così attento alla drammaturgia delle proprie composizioni, non poteva certo essere contento

dell'amputazione di un atto intero della sua opera.

Il rispetto della partitura è stato il principio che ha improntato il mio lavoro, sin da I masnadieri a Firenze.

Quella era la prima volta in cui mi confrontavo con il mondo strano dei cantanti, lo stesso che, senza alcuna

remora, prende una partitura e la adatta alle proprie esigenze: «Questo è troppo pesante e lo tolgo, questo

sarebbe meglio portarlo mezzo tono sotto...». Tutto in virtù, poi, della nota finale (una volta mi fu detto

addirittura: «Quella nota è importante perché è il goal!»).

Personalmente trovavo che fosse un insulto alla grandezza del compositore e, quasi con una sorta di

ribellione, cominciai a interessarmi sempre più a che cosa Verdi aveva scritto (anche alle sue lettere), a che

cosa voleva, a che cosa avrebbe detto.

Devo dire che in Italia vivevamo un periodo straordinario per quanto riguarda la musicologia e la critica

musicale. C'erano dei grandi personaggi con cui un giovane direttore d'orchestra poteva approfondire questi

argomenti, penso a Vittorio Gui, al mio maestro Votto, a Franco Ferrara. Però mi ero accorto che, tranne i

grandissimi direttori, il modo di andare avanti, di capire e di interpretare le opere verdiane da parte degli

altri era basato sulla consuetudine, con alcune parti che erano state chiuse tra graffette e mai più eseguite.

Spesso ripeto la famosa frase del grande direttore d'orchestra Furtgler: «La tradizione è l'ultimo sbiadito

ricordo dell'ultima cattiva esecuzione». È proprio così. Nei primissimi tempi, quando chiedevo consigli, mi

dicevano: «Qui si taglia, qui si abbassa...» e quasi ero tentato anch'io di seguire tali indicazioni. Poi, col tempo,

ho assunto sempre più un atteggiamento critico, ho cominciato a rileggere molte pagine ormai dimenticate e

a pormi problemi e domande che mi portarono, nel 1972, al Guglielmo Tell in edizione integrale, che fece un

grande scalpore.

D'altra parte, come in un museo il direttore ha l'obbligo di mostrare al pubblico l'intero suo patrimonio, lo

stesso vale per la musica. Chi mi autorizza a non eseguire alcune parti? Ricordo che, quando feci La Traviata

ed eseguii alcune cabalette sconosciute ai più — per esempio, nella scena ottava, dopo l'aria di Germont Di

Provenza il mar, il suol, la cabaletta «No, non udrai rimproveri, copriam d'oblio il passato...» —, un giornalista

mi rimproverò, sottolineando inoltre che, laddove la partitura indicava il da capo, avevo persino fatto

cantare due volte la stessa cabaletta, con qualche variazione e abbellimento. Io rimasi molto offeso: perché

accusarmi di aver portato in scena ciò che Verdi aveva scritto? Perché io dovrei, come ancora oggi si fa,

abolire una cabaletta in quanto brutta? In realtà non è brutta: lo è se viene eseguita in una maniera volgare.

Oltre ad abolire determinate parti ritenute meno belle, un altro «trucco» spesso in voga, abbastanza infame,

è quello di abbassare le tonalità per preservare il cosiddetto acuto finale (in genere neanche voluto

dall'autore). Come si usa dire: «Fessi e contenti».

Per esempio, «Di quella pira», nel Trovatore, scritta in Do maggiore, molto spesso si fa in Si maggiore: mezzo

tono sotto o, ancora più spesso, in Si bemolle maggiore, cioè un tono sotto. Questo perché alla fine il tenore

vuol fare quel famigerato acuto che deve durare mezz'ora. Però Verdi teneva molto ai rapporti fra le tonalità:

non si può cambiare il colore di un'intera cabaletta solo perché si vuole cantare un acuto. È un delitto.

D'altra parte, in tutta la letteratura operistica è molto raro trovare arie che terminano con acuti: ne possono

contenere tanti, ma la risoluzione della frase è sempre in basso. Perfino Rossini, in tutte le sue cadenze,

spinge la voce in alto, ma nel finale la riporta giù. Gli stessi castrati, quando si cimentavano nelle grandi

improvvisazioni virtuosistiche, facevano salire la voce fino ad altezze inimmaginabili, con trilli, gruppetti,

scale e gorgheggi, ma la conclusione era sempre in basso, perché così è il cammino della vita...

In Verdi c'è il Si bemolle acuto in chiusura di Celeste Aida, però si tratta di una scelta d'effetto: non è un acuto

vigoroso, è segnato pianissimo, morendo, e la partitura orchestrale è molto delicata (è però raro sentirlo

eseguire così, solitamente il tenore spara l'acuto).

«Di quella pira» è un po' l'emblema della mia intenzione di rimuovere consuetudini esecutive che si sono

sedimentate nel tempo, ma che considero sbagliate. Di certo ho rotto un tabù, e questo non può che essere

positivo per direttori e cantanti in futuro.

Molti tenori non eseguono particolarmente bene l'aria che precede la cabaletta ma, se alla fine cantano

l'acuto, il pubblico dimentica tutto il resto e applaude. Quell'acuto in realtà è sbagliato, è proprio sbagliato

musicalmente: Verdi non ha scritto un Do, bensì un Sol; infatti non può essere che l'aria si chiuda con un

acuto e poi il coro improvvisamente ricominci con «All'armi!». Anche dal punto di vista drammaturgico non

ha senso: è contrario alle intenzioni di un grande musicista e uomo di teatro qual era lui. Volendo rispettare

l'arcata drammatica, quell'acuto è inconcepibile.

Quando Verdi ha riscritto Il Trovatore per Parigi, Le trouvère, ha cambiato tante cose, ma quella nota è

rimasta Sol naturale, non il Do naturale che già viaggiava ampiamente nei teatri. Verdi infatti ne era

consapevole, ma non poteva certo passare il tempo a dare bacchettate a quelli che cantavano note che lui

non aveva scritto.

Per fare quell'acuto bisogna riarrangiare completamente la parte del coro perché, mentre il coro canta

«All'armi, all'armi» (Sol-Do), in quel momento il tenore dovrebbe tener ferma una nota (il Sol naturale),

«All'aaarmi!». Secondo Verdi, poi, dovrebbero finire insieme, come sarebbe logico: quando si va all'attacco,

parte il generale con tutto l'esercito; invece, di solito, per fare quella nota acuta l'esercito parte e il generale

rimane sulla scena, con la spada in aria, con l'urlo non scritto da Verdi, secondo il famoso detto «Armiamoci

e partite».

Un altro grave errore che si commette spesse eseguendo Il Trovatore è alla fine del secondo atto, quando di

colpo compare Manrico: è una delle cose più stupefacenti che Verdi abbia scritto, di una modernità

incredibile. Leonora canta, incredula, perché pensava che Manrico fosse morto: «Sei tu dal ciel disceso o in

ciel son io con te?».

È una delle frasi più sorprendenti dell'opera, in cui Verdi ferma momentaneamente la battaglia e, come un

grande regista moderno, sposta lo zoom direttamente sulla cantante. Sta finendo il secondo atto e,

attenendosi allo spartito, dovrebbe cantare solo il soprano. La brutta e orrenda tradizione, invece, fa sì che,

in maniera demenziale, il tenore — desiderando mantenere il proprio ruolo di protagonista — si unisca al

soprano e domandi a se stesso: "Son io dal ciel disceso o in ciel son io con te?".

Un uomo di teatro come Verdi avrebbe mai potuto accettare tutte queste cose?

In qualche caso, invece, fu lo stesso Verdi a dare indicazioni precise sul diapason: per esempio, pretese che l'

Otello venisse fatto con un diapason basso (non il 443-44-45 che era in uso, ma addirittura il 432-33-34), per

avere un suono scuro.

Essere fedeli alla partitura non significa però non essere liberi nell'interpretazione. Se si ascoltano le mie

esecuzioni, che piacciano o no, avendo sott'occhio la partitura, si nota che alcuni miei tempi sono molto

tradizionali, talora invece ho tempi sostenuti. Dagli scritti di Verdi risulta che preferiva i tempi veloci, perché

non amava che la musica subisse rallentamenti, a favore di un cantante o per l'indolenza di un direttore.

Voleva che non si perdesse mai la tensione drammatica; lo vediamo per esempio nella scena del gioco a

carte, nel secondo atto della Traviata, con l'arrivo di Violetta: «Ah, perché venni, incauta! Pietà di me, gran

Dio!».

L'accompagnamento orchestrale è febbrile, ma quando il soprano canta queste parole la maggior parte dei

direttori rallenta. Io, invece, lo eseguo in modo più compatto, più a tempo, meno rallentato. Fu Votto a

insegnarmi così, mi spiegò che non bisogna rallentare, perché il ritmo dell'intera scena non deve cambiare, è

sempre agitato; Verdi scrive la frase tra parentesi, intendendo quindi che è un pensiero di Violetta. Il fatto

che la melodia sia bella non implica che tutti debbano rallentare, è assurdo e anche sbagliato dal punto di

vista drammatico, non semplicemente musicale: i suoi pensieri devono risultare parte di quell'inferno, è

essenziale. Rallentare qui è una delle prassi tradizionali, però. Certo, è molto più facile e si fa contento il

pubblico, ma nella partitura quella frase è tra parentesi.

Un caso opposto, in cui invece mi discosto dalla partitura, è nel secondo atto del Luisa Miller, «Cortigiani, vil

razza dannata». Io lo dirigo in modo quasi violento, fortissimo, concitato, non mezzoforte com'è scritto, che

potrebbe farlo sembrare un Concerto grosso di Corelli. Se si aggiungono potenza, volume e intensità,

l'orchestra diventa romantica, impetuosa: questa è la nostra tradizione. Per essere fedele alla partitura,

dovrei eseguirlo in modo più controllato, più classico.

Pensiamo infine al duetto tra Riccardo e Amelia nel secondo atto del Ballo in maschera; le parole sono: «Ah,

qual soave brivido l'acceso petto irrora!». Toscanini lo eseguì con la Nbc Orchestra in modo irruente: voleva

eccitazione. In realtà nella partitura è segnato ppp, leggerissimo. Io cerco di trovare un compromesso; con

tutto il rispetto per il grande Maestro, Credo che esagerasse: quel ppp è un ideale, ci aiuta a capire quali

sonorità Verdi desiderasse, qualcosa di onirico, di etereo. Ma seguirlo alla lettera al giorno d'oggi risulta

impossibile: i teatri d'opera sono grandi e i cantanti tendono piuttosto a sovraesporre la voce.

Da questi esempi risulterà chiaro il motivo per cui sostengo che il problema dell'interpretazione verdiana

perdurerà nei prossimi decenni. Negli anni Quaranta e Cinquanta Verdi veniva eseguito in maniera verista, i

cantanti ricorrevano alle urla, le orchestre mancavano di raffinatezza, ed è sbagliato: Verdi è uno dei

compositori più raffinati ed eloquenti. Il dubbio che rimane aperto però è: evidenziando l'eleganza, in quale

misura si priva Verdi dell'accento verdiano?

Questo mio riallacciarmi al rigore di Verdi mi ha attirato purtroppo delle antipatie: sono spesso stato

accusato di essere il direttore che vuole sottomettere i cantanti e non permettere loro di brillare. Ma Verdi

non scriveva per far brillare il tenore o il soprano: scriveva unicamente perché voleva esprimere attraverso

le loro voci i suoi sentimenti.

Alla fine della mia vita Credo che questa sarà una lotta persa, però sono contento di averla condotta, perché

nel mio concetto di orgoglio di essere italiano, e nel credere in quest'Italia, ho sempre pensato che la nostra

produzione operistica non sia inferiore a quella di Mozart o di Wagner, il cui ascolto viene fatto con estremo

e sacerdotale ossequio e riverenza: nessuno oserebbe cambiare le loro pagine.

I tedeschi, peraltro, ci hanno spesso accusato di essere in musica il popolo dello zumpappà. Ma io ripeto

sempre che i cosiddetti accompagnamenti verdiani (che a volte risuonano come «musica da banda», per

intenderci e senza nulla togliere alle bande) non sono «accompagnamenti», bensì note che, attraverso una

pulsazione ritmica, devono creare attorno alla voce l'evocazione di una situazione drammatica interiore.

Non si può considerare solo la voce il veicolo dell'espressività e, sotto, fare una specie di rustico

accompagnamento. Tuttavia è così che spesso viene eseguita l'opera italiana. Mi capita alle volte di leggere

nelle critiche frasi come: «Il direttore ha cercato di nobilitare la partitura verdiana». Ma l'Attila, per fare un

esempio, ha forse bisogno di essere nobilitato? Attila è opera nobile! Io non conosco una sola battuta di Verdi

in cui ci sia un elemento di volgarità (a meno che non sia intenzionale).

Quindi non è che uno nobilita ciò che prima non era nobile: è che prima era eseguito in maniera ignobile.

Questa è una battaglia che continuerò a fare.

Anche se mi sono sempre interessato a studiare storicamente ciò che interpreto (dove è avvenuto, come è

avvenuto, qual era il clima), voglio precisare che non sono uno schiavo della filologia fine a se stessa, come

quella spesso applicata al mondo barocco e al primo classicismo, che prescrive il non vibrato, la voce fissa,

eccetera.

Se volessimo essere davvero filologici, dovremmo vestirci in modo diverso, perché i vestiti erano diversi e

assorbivano in maniera diversa il suono, dovremmo abolire le macchine e gli aerei, mangiare in un altro

modo, mettere la parrucca... Non è che, se io non vibro o uso le corde di budello o tengo l'arco in un certo

modo, ho ricreato filologicamente un mondo.

Per esempio, chi di noi sa come veramente cantavano i più famosi cantanti evirati del XVIII secolo, come

Farinelli o Caffarelli? Nello stesso secolo, il bambino Pergolesi, a Napoli, allievo di uno dei collegi musicali

della città, cantava filologicamente? Gli Angeli musicanti dei Musei Vaticani dipinti da Melozzo da Forlì, che

cantano con le bocche spalancate, cantano «all'italiana»: senza tecnica, ma con passione e slancio.

Sicuramente non corrispondono alla tecnica filologica che si vorrebbe applicare oggi: tutte le nostre teorie

moderne crollano di fronte a quei quadri.

È chiaro che all'epoca gli strumenti avevano un altro suono, perché erano diversi: oggi sono più generosi,

nella dimensione e nella sonorità. Negli ottoni, per esempio, non abbiamo l'oficleide bensì la tuba (che certe

volte sostituisce erroneamente il trombone basso o il cimbasso). Tuttavia, non è usando il cimbasso invece

della tuba che si risolve il problema filologico verdiano.

La filologia di Verdi è semplicemente nell'approccio da parte degli interpreti, basato sull'individuazione del

dramma: perché quella nota è sotto quella parola? Perché quella parola è sopra quella nota? Questo è un

concetto che approfondiremo nel capitolo Il perfetto accordo tra musica e parola.

Il suono verdiano è quello che ci ha lasciato Toscanini, perché ha suonato il violoncello diretto da Verdi e il

suono che ha creato è sicuramente quello che poi ha adoperato, in maniera più moderna e più brillante,

come interprete in tutta la sua vita.

Si narra a questo proposito un aneddoto divertente: un giorno Toscanini era al secondo leggio alla Scala,

giovanissimo, nel famoso assolo del gruppo dei violoncelli alla fine del primo atto dell'Otello e si beccò una

sgridata terribile da Verdi perché suonava troppo forte. Toscanini allora avrebbe risposto al grande e

venerabile Maestro: «Non sono io che suono troppo forte: è il primo che suona troppo piano!». In ogni caso, il

suono toscaniniano è certamente più vicino alle intenzioni di Verdi rispetto a quello di certi direttori filologi

di oggi, che magari non parlano neanche l'italiano e non sanno che cos'è l'italianità, nel senso nobile della

parola.

Bisogna ammettere tuttavia che Verdi è molto esigente: richiede all'esecutore un virtuosismo non solamente

di velocità delle note, ma anche nel suono, nel fraseggio, aggiungendo anche indicazioni di sonorità vocale:

già in Nabucco il compositore prova nuovi timbri, in Macbeth sottolinea le situazioni drammatiche creando

sonorità impensabili a quell'epoca. Nel Macbeth, e ricordiamo che è del 1847, Verdi chiede all'orchestra un

suono muto, al cantante una voce soffocata, che sembrano una contradictio in terminis: «muto» significa

«silenzio». Suono muto significa «suono che non è suono». Questo è virtuosismo, perché richiede allo

strumentista non solamente l'esercizio e l'esperienza di ciò che ha studiato in conservatorio, ma anche il

contrario: e cioè di emettere un suono... non emettendolo.

Su questo suono muto, vi è poi l'indicazione diminuendo. Come si può diminuire un suono che è già un non

suono?

È questa la grandezza di Verdi. Ha un concetto del suono e della sua emissione che non appartiene a quello

nostro, «normale». Verdi è molto più moderno di quello che noi pensiamo, e qui è davvero proiettato molti

decenni in avanti: indicava sonorità pressoché espressionistiche, ben prima che l'espressionismo diventasse

una scuola di composizione o di pittura. Suono muto, suono soffocato, senza suono, con voce oscillante, sono

tutti termini che non si troveranno neppure nelle partiture di Aleksandr Scrjabin, che sono ricche di

prescrizioni ben precise.

Già all'inizio del suo percorso creativo Verdi si rivela un compositore «del futuro» e intende usare

l'orchestra e la voce, specialmente la voce, in un modo ben diverso da quello atletico oggi in voga, quando si

richiedono ai cantanti prestazioni di virtuosismo e potenza. Per lui la voce era davvero veicolo di

espressione, ma un'espressione di tale modernità che, se cercassimo di realizzarla nei nostri teatri

tradizionali, saremmo presi per matti.

Un chiaro esempio di questo è il ruolo di Lady Macbeth. Non Credo che oggi il pubblico accetterebbe una

Lady Macbeth con una voce rauca, una «voce che avesse del diabolico», ma è così che Verdi la voleva.

Solitamente Verdi scriveva tenendo presenti le caratteristiche dei cantanti che aveva a disposizione e spesso

apponeva modifiche se un cantante non riusciva a eseguire la propria parte come scritta; teneva molto

all'accuratezza, dal punto di vista sia vocale che strumentale, ma dava la massima importanza

all'espressione.

Io invece non ho mai potuto scritturare un'interprete con una voce rauca per Lady Macbeth, sia perché a un

certo punto ci sono note che richiedono un suono potente, sia perché il pubblico protesterebbe. Sarebbe

splendido però poter eseguire un Macbeth con un soprano e un baritono che cantino con una certa asprezza;

Verdi spiegò ben chiaramente perché non voleva Eugenia Tadolini come Lady Macbeth: «La Tadolini ha una

voce stupenda, chiara, limpida, potente e io vorrei in Lady una voce aspra, soffocata, cupa».

Carlos Kleiber, il grande direttore d'orchestra che ci ha lasciati nel 2004, mi disse un giorno: «Ci sono delle

musiche che funzionano bene solamente sulla carta, cioè guardandole. Perché, quando le si porta in vita, il

risultato è di gran lunga inferiore a quello che immaginavamo».

Ogni buon musicista, aprendo la pagina di una partitura, legge e immagina, crea dentro di sé la partitura

stessa. È come quando uno legge la Divina Commedia: non ha bisogno di declamarla ad alta voce, perché le

parole entrano nella testa e possono anche creare un effetto recitato estremamente poetico, che si perde

però nel momento in cui vengono pronunciate e nascono a vita concreta.

Lo stesso vale per la musica: io posso immaginare un suono, ma dovrò poi fare i conti con le difficoltà

tecniche dei diversi strumenti; pensiamo per esempio all'oboe che, essendo uno strumento ad ancia doppia,

non può scendere sotto una certa sonorità.

Il momento dell'esecuzione allora non è altro che il momento della concretizzazione di giorni e giorni di

lavoro, con gli strumenti e con i cantanti. Il rapporto palcoscenico-buca è strettissimo. Ogni tanto si legge da

parte di certi critici musicali: «Il direttore ha seguito bene i cantanti, ha aiutato i cantanti», ma è una frase

completamente sbagliata. Il direttore non deve seguire il cantante: deve far musica con il cantante. È chiaro

che non deve mettergli la camicia di forza, ma neanche essere schiavo di una serie di cantanti che, se lasciati

al loro arbitrio e non incanalati in un comune flusso interpretativo, creerebbero il caos.

Uno dei problemi fondamentali in Verdi, ma in tutta l'opera italiana, è il legato. Noi abbiamo la più bella

lingua del mondo, perché è come un fiume che scorre: il legato nella musica deriva infatti dal legato nella

nostra lingua parlata.. Purtroppo però oggi, quando si canta, molto spesso si spezzano le parole. Si racconta

di un corista che un giorno, cantando il Macbeth, chiese al maestro del coro: «Scusi, che cos'è il galempio?».

Aveva infatti interpretato le parole "Colga l'empio!" spezzando il verbo "col-ga".

Parte integrante dello stile è quindi il modo di pronunciare le parole, perché in Verdi sono molto più

importanti che non in Bellini o in Donizetti. In Verdi ogni parola è come una scultura di Michelangelo, questa

è la differenza maggiore tra lui e i compositori suoi contemporanei o di poco precedenti.

La chiave per una buona pronuncia sono le consonanti dure, specialmente in parole con la erre arrotata, che

devono essere articolate in modo appropriato. Oggi, però, è difficile trovare cantanti in grado di farlo. Maria

Callas ci riusciva perfettamente, come diversi altri. Se infatti le parole vengono articolate come si deve, è già

garantita una buona dose di intensità.

Ho sempre in mente Sesto Bruscantini: penso alla varietà, al modo in cui riusciva a mantenere uniforme la

linea del canto, producendo però un'infinità di colori. Questo denota un grande cantante. Il migliore era

Aureliano Pertile, ricordo come eseguiva l'Improvviso dell'Andrea Chénier: quell'aria cantata da Pertile

dovrebbe essere fatta ascoltare tutti i giorni a cantanti, strumentisti, direttori e registi, perché sentano

quante inflessioni e quanti colori egli era in grado di trarre anche da una singola parola. Mi torna in mente

spesso, perché per me è come una finestra sul Golfo di Napoli.

Avvicinarsi a Verdi, quindi, dal mio punto di vista significa fare musica insieme, tenendo sempre presente

che si è in un teatro, dove la parola verdiana, l'accento verdiano, devono condurre, poi, alla definizione del

dramma.

Non mi considero un artista, bensì un artigiano della musica. Ho sempre considerato me stesso un outsider

del mondo della musica, del mondo dello spettacolo, del mondo delle luci, del mondo del palcoscenico. Cioè

colui che, per una serie di ragioni del destino o del fato, si è trovato a fare questa professione. E io la vivo,

l'ho sempre vissuta, in maniera molto rigorosa. Ma, appena terminato il mio compito di battitore in pubblico,

mi sono ritirato e ho guardato il mondo in cui ho operato per quelle ore come a qualche cosa fuori di me.

Una volta Herbert von Karajan, il mio amico direttore d'orchestra scomparso nel 1989, mi disse: «Ricorda

che essere un buon direttore significa avere per trent'anni la pazienza di ripetere ai propri musicisti sempre le

stesse cose essenziali». È un'indicazione che mi sforzo di seguire. Karajan è stato veramente il costruttore di

un suono moderno, un cultore del suono. Con Karajan si è avuto un suono addirittura portato quasi fino

all'estenuazione del suono stesso.

Non si tratta infatti solo di accompagnare i cantanti, come un tempo veniva concepito il ruolo del direttore,

ma di scoprire insieme con loro iin mondo. Certo, si corre il rischio di cercare qualcosa che non esiste. Verdi

creava per istinto molte sonorità. Non parlava inglese, per cui non poteva comprendere a fondo la lingua di

Shakespeare, però sapeva percepire subito un'atmosfera; non visitò mai l'Egitto, però nel terzo atto di Aida

riuscì a evocare l'atmosfera del Nilo.

C'è molto da analizzare in Verdi, ma non tanto per l'aspetto musicale quanto per quello drammaturgia).

Grande attenzione va posta, per esempio, all'uso della parola, non solo cantata ma anche parlata: pensiamo

alla lettera che Lady Macbeth sta leggendo nel primo atto, in cui il marito le narra del suo incontro con le

streghe e delle loro profezie. Oppure alla Traviata: anche lì c'è una lettera, accompagnata da un assolo di

violino, quando Violetta dice: «È tardi». È parlato, non cantato.

In questo caso l'indicazione di Verdi in partitura è: con voce sepolcrale; farebbe dunque pensare a una voce

molto bassa, tuttavia egli afferma di volere per il primo atto una voce da soprano leggero, di coloratura.

Allora, quale tipo di strumento aveva in mente? Una voce bella? Una voce capace di sfumature espressive?

In effetti nella Traviata la voce del soprano deve avere tre caratteristiche diverse: il primo atto richiede un

soprano leggero, per il secondo e il terzo ci vuole invece un soprano lirico se non spinto; ecco perché è

impossibile che una cantante sia perfetta per l'intera opera. Deve infatti saper interpretare i tre differenti

aspetti della personalità di Violetta: nel primo atto è una Traviata, una prostituta, nel secondo una donna

innamorata, nel terzo una moribonda che compie un gesto d'amore, disposta a benedire un altro futuro

legame di Alfredo. Una prostituta, una donna innamorata, una santa: tre personalità, ma soprattutto tre

personalità con tre voci diverse.

Nei miei primi anni scaligeri veniva spesso alle rappresentazioni Wally Toscanini, figlia del grande Arturo, e

abbiamo avuto modo di parlare tanto di suo padre. Mi raccontava che il Maestro, anche da vecchio, dopo

aver diretto un concerto, tornato a casa si metteva in un angolo e sfogliava di nuovo la partitura per

controllare tutte le cose che non erano andate nell'esecuzione. Sembra incredibile: a ottant'anni si ristudiava

La Traviata.

Oggi tutta questa attenzione mi sembra che purtroppo non venga più posta. Un tempo si richiedeva al

giovane direttore d'orchestra un tipo di preparazione che ora sarebbe impensabile.

Ricordo che Svjatoslav Richter, uno dei giganti del pianoforte con cui collaborai agli inizi della mia carriera,

era capace di stare a provare venti minuti per una modulazione. Non era mai contento, non era mai

soddisfatto, bisognava provare e riprovare alla ricerca della perfezione.

E sempre Richter, per accettare di essere diretto da me, allora giovane vincitore del Concorso Cantelli, mi

convocò a Siena all'Accademia Chigiana e qui, a sorpresa, mi sottopose a un durissimo esame di pianoforte:

dava per scontato che lo sapessi suonare.

Quando vedo dei giovani, brillanti direttori d'orchestra che non mettono neanche un dito sulla tastiera, mi

domando che cosa farebbero se si trovassero in una simile situazione...

Come diceva Toscanini: «Dirigere lo possono fare tutti, anche gli asini. Fare musica è di pochi».

Bernstein, per esempio, era un Dioniso della direzione d'orchestra, ma in lui questo elemento dionisiaco non

dava fastidio, perché era l'emanazione del suo modo di essere e la musica lo rifletteva. Lui era sincero. Gli

orchestrali che lui dirigeva si rendevano subito conto che i suoi movimenti quasi danzanti, il suo tripudio o

l'estrema sofferenza mostrata attraverso l'espressione del volto corrispondevano esattamente a lui: c'era

una verità, e i musicisti la pretendono e si accorgono all'istante se, invece, è semplicemente frutto di

istrionismo fine a se stesso.

Sta diventando molto di moda, però, affidare la bacchetta a tanti ragazzi la cui direzione è più un fatto di

energia che di vera interpretazione. Alcuni sono anche dotati da madre natura, ma non viene dato loro il

tempo di pensare, di maturare.

È vero che Pergolesi è morto a ventisei anni, Schubert a poco più di trenta, Mozart a trentasei, però non è

sempre giustificato gridare al miracolo perché è nato un novello genio.

Il mio, ci tengo a sottolinearlo, non vuole essere assolutamente un discorso contro i giovani, ai quali dedico

molte energie. Se però mi domandate, in conclusione, quale sia il modo giusto per accostarsi a una partitura,

ricorro alle stesse parole che usò Verdi per rispondere a chi gli chiedeva il segreto della sua genialità e della

sua produzione: «Tre cose: lavoro, lavoro, lavoro».

2

Stregati da Verdi

Ah! ah! ah! ah!

E che baccano sul caso strano

E che commenti per la città!

CORO, IN UN BALLO IN MASCHERA,

ATTO II, SCENA V

Quello con il pubblico è un rapporto difficile da descrivere. In una sala gremita che ascolta un'esecuzione c'è

silenzio e silenzio: ci può essere il silenzio pieno di tutto e il silenzio vuoto di tutto. Non posso spiegarlo a

parole, perché è una sensazione che avverto fisicamente. Anche se sono al buio e do le spalle alla platea, io

sento esattamente cosa prova il pubblico: se il suo è un silenzio carico di tensione, di emozione, di attesa, o

certe volte anche di livore, di avversione.

Con il pubblico di Verdi, in sala si ha subito la sensazione di un atteggiamento gioviale e cordiale: si vedono

le teste dondolare i vari motivetti. Non c'è l'atteggiamento di riverenza che, per esempio, si trova di fronte

alle opere di Wagner, quando si va a Bayreuth e si vedono tra la gente alcuni recarsi al Festspielhaus con già

nella testa, come degli zombie, l'immagine del mondo del Walhalla: davvero hanno già pericolosamente negli

occhi dei raggi e degli sguardi che fan paura!

Con Verdi, invece, c'è il dondolio delle teste al suono di un-ta-ta e c'è l'attesa dell'acuto del cantante, il banco

di prova. Nelle pagine precedenti ricordavo a tal proposito l'Esultate dell'Otello: se il tenore è bocciato in

quel momento, è condannato per l'intera opera. Io penso che l'Esultate sia stato molto esagerato nella sua

importanza, ma questo dipende da un certo approccio popolare del pubblico verso l'opera italiana che in

qualche modo deve anche rimanere. Perché, se aboliamo anche quello, se disinfettiamo tutto, facciamo

dell'ascolto un ospedale. Allora non bisogna esagerare da una parte, né inveire, come si faceva ai tempi di

Verdi, ma, nel complesso, io sono convinto che siamo un Paese molto più serio di quello che gli altri

ritengono, e che noi stessi pensiamo di essere, anche in musica.

A proposito del pubblico, voglio raccontare due aneddoti, legati a due diverse esecuzioni scaligere, in cui

questo ha avuto un ruolo fondamentale: il famoso «bis» del Va’ pensiero nel 1986 e la mia esecuzione al

pianoforte della parte orchestrale della Traviata, il 3 giugno 1995, in occasione di uno sciopero

dell'orchestra.

Quella del Nabucco fu per me una serata memorabile e il giorno dopo era su tutti i giornali: l'Italia all'epoca

non s'interessava solo di problemi sportivi o di quanto costa un calciatore.

Era la mia prima opera come direttore musicale appena eletto del Teatro alla Scala, era il 7 dicembre e la

rappresentazione stava andando avanti con un normale successo. Quando arrivai al momento del Va’,

pensiero, mi ricordo che si creò in sala una tensione particolarissima, unica. Ebbi la chiara sensazione che

Milano ritrovasse se stessa.

Nabucco, infatti, è' l'opera di Milano, è rimasta l'opera di una Milano del Risorgimento che ha portato

all'Unità d'Italia, ed è un'opera che appartiene profondamente agli italiani. (La Lega ne ha fatto il proprio

inno ma è sbagliato perché, anche se volessimo pensare a un inno — ammesso che la pagina di un'opera

possa diventare un inno —, I Lombardi alla prima crociata sarebbe più indicato che non il Va’, pensiero.)

Già nelle prove avevo avvertito che il coro che attacca il Va’, pensiero alla Scala ha un significato, un colore,

un'atmosfera, un'aura particolare impossibile da trovare in qualsiasi altro teatro, anche italiano. Sembra

davvero che quella musica appartenga a quel palcoscenico. Non so come spiegarlo, ma eseguirla lì è più

«giusto».

Quando finimmo il Va’, pensiero, l'urlo del pubblico fu una delle cose indimenticabili della mia vita. Il

Nabucco non era stato più eseguito da diversi anni, e capii benissimo che il pubblico mi voleva dire: «Grazie!

Ci avete riportato ciò che è nostro, ciò che è la nostra identità, ciò in cui ci identifichiamo!».

Gli applausi non si fermavano ma, dovendo pensare anche all'arcata drammatica dell'opera, a un certo

momento cercai di alzare la bacchetta.

«No! Bis! Bis! Bis! Bis!»

In quel momento mi trovai in un dilemma spaventoso. Era la mia prima opera come direttore musicale,

quindi fare il bis poteva in qualche modo sancire il mio successo, ma sapevo benissimo che, dai tempi di

Toscanini, i bis erano banditi, giustamente, perché sono un'interruzione dell'opera.

Diverse volte ho tentato inutilmente di alzare la bacchetta, quasi però con il timore che questo grande

entusiasmo si tramutasse in insulti. Già a Toscanini era successo, ai tempi: nel Ballo in maschera il pubblico

voleva il bis dell'aria del tenore, Toscanini si era rifiutato e si era scatenato l'inferno contro di lui, per cui alla

fine aveva dato un pugno sopra il leggio, se ne era andato e dopo qualche giorno era partito per l'America;

ovviamente non solo per quello, come sappiamo.

Io non sapevo cosa fare. I coristi erano rimasti immobili, nella posizione voluta dal regista, ed erano proprio

davanti a me. Lanciai loro uno sguardo interrogativo ed essi, con gesto lento e solenne, annuirono: «Sì,

possiamo. Lo faccia». Ottenuto il consenso del coro, allora, girai le pagine tornando indietro e, quando,

soprattutto dal loggione, il pubblico capì, si scatenò un altro boato, ancora più forte, di approvazione.

Non immaginavo che tutto questo avrebbe poi creato una serie di accese discussioni. Era giusto o non era

giusto fare il bis? L'argomento divenne materia di importanza tale da occupare le prime pagine dei giornali,

anche i politici dissero la loro.

Fu un'esperienza indimenticabile. Oggi non Credo che un episodio del genere potrebbe interessare agli

uomini di cultura e ai politici fino a questo punto; allora c'era invece una passione completamente diversa e

quello era un gesto che riguardava una tradizione ancora sentita. Giuseppe Tarozzi, un critico, verdiano

accanito, scrisse addirittura che Muti finalmente aveva fatto di nuovo «impregnare» i muri della Scala della

musica di Verdi.

Un altro bis del Va’, pensiero che ha suscitato un certo scalpore è stato quello all'Opera di Roma il 12 marzo

2011, quando l'ho fatto cantare dal pubblico, quasi con spirito risorgimentale, deprecando i tagli alla cultura:

un appello affinché la nostra patria non diventi davvero «bella e perduta».

Altri momenti per me memorabili con il pubblico sono legati alla Traviata.

Penso innanzi tutto al 1990, quando riportai La Traviata alla Scala, con la regia di Liliana Cavani, dopo

ventisei anni di assenza, fra attese, speranze, sussulti, attacchi di ogni tipo. Si era infatti messo in moto tutto

l'ardore popolare, con i suoi pro e contro. C'era chi diceva: «Finalmente La Traviata ritorna!», ma anche chi

mi accusava: «Come osi toccare quest'opera dove si sono cimentate le più grandi dive?».

Io desideravo con tutto me stesso che questa musica tornasse a risuonare sotto la volta del Teatro alla Scala,

al di là delle esigenze di certi melomani che non gradivano che i loro ricordi venissero in qualche modo

«sporcati» da esecuzioni che non potevano reggere il confronto con le grandi interpretazioni del passato. Ma

non si può fermare il corso della storia, e della storia dell'interpretazione, con alti e bassi che siano e, alla

fine, La Traviata fu fatta, col risultato che, mentre prima era intoccabile, adesso forse è diventata un po'

troppo alla mano.

Fu un'esperienza estremamente faticosa. Era come andare in guerra, e io pensai che avremmo potuto

vincerla solo creando una compagnia di giovani: non perché il giovane è perdonato, ma perché avremmo

aperto una porta verso il futuro, verso una nuova aurora.

La Traviata tornò in scena il 21 aprile 1990, i protagonisti erano due sconosciuti, Tiziana Fabbricini nel ruolo

di Violetta e Roberto Alagna in quello di Alfredo. Fu una di quelle sere in cui, entrando in buca, temevo che mi

venisse un infarto. Sapevo che ci eravamo impegnati al massimo, che avevamo lavorato sodo per il nostro

pubblico, ma il pensiero predominante era: che cosa succederà stasera?

Avevamo la sensazione di andare al patibolo. Gli spettatori erano insolitamente silenziosi, non perché

fossero concentrati, ma perché c'era tensione fra i due gruppi opposti: alcuni erano semplicemente felici di

poter riascoltare La Traviata alla Scala, altri erano pronti a provocare un pandemonio se qualcosa fosse

andato storto. Ricordo l'emozione dei musicisti, la commozione di qualcuno quando attaccammo il preludio,

poi tutto il primo atto si svolse senza alcun disturbo. Terminate le acrobazie vocali della Fabbricini, il sipario

si chiuse, ci fu un attimo di agitazione, poi la liberazione per tutti: l'opera era tornata, accolta con successo.

Ancora una volta era come se improvvisamente la sala si fosse riappropriata di qualcosa che le apparteneva.

Una serata che non dimenticherò mai.

Un'altra Traviata indimenticabile fu il 3 giugno 1995, la sera del famoso sciopero dell'orchestra, annunciato

a mia insaputa alle cinque del pomeriggio, quando mi ritrovai a suonare per intero l'opera al pianoforte sul

palcoscenico, cosa che fece uno scalpore enorme in tutto il mondo.

Mi ricordo il teatro gremito, con il pubblico che inveiva contro il sovrintendente perché l'aveva fatto entrare

e quindi ora pretendeva lo spettacolo. Soprattutto dai palchi e dal loggione urlavano e si agitavano; dal mio

camerino, attraverso il televisore a circuito chiuso, vedevo braccia che si protendevano e gente che sbraitava

e che aveva deciso di passare la notte in teatro.

Mi sentivo umiliato, perché ritengo che non si debba mai creare il silenzio: quella di punire il pubblico non è

una forma di protesta giusta.

Non sapevo proprio cosa fare e improvvisamente mi venne in mente di suonare io il pianoforte. Allora

affrontai il pubblico, dicendo: «Guardate, la buca è completamente vuota, un direttore d'orchestra senza

orchestra praticamente è muto...». Non è Muti, è muto. C'era un silenzio in sala... Fino ad allora avevano urlato

improperi contro tutti, ora aspettavano che finissi la frase — se avessi detto: «Adesso quindi andate a casa»,

sarebbe successo un inferno! — e continuai: «Se volete, l'opera posso suonarvela io». Ci fu un urlo di

consenso. «Però datemi il tempo...»

Andai allora dietro le scene e cercai il pianoforte a coda, ma era stato portato dai facchini al piano superiore

e i facchini erano andati via: per riportarlo giù ci sarebbe voluta almeno un'ora... A quel punto probabilmente

la Scala sarebbe già stata bruciata.

Qualcuno, per fortuna, mi indicò un altro pianoforte nei camerini dei cantanti, un mezza coda: suonai un

arpeggio, una scala, capii che era possibile usarlo, anche se non era l'ideale, così feci portare il pianoforte in

scena, col sipario chiuso. Ma non era finita: subito ci rendemmo conto che il pianoforte non stava fermo

perché la scena aveva una forte pendenza, quindi scivolava verso la buca. Allora chiamammo i macchinisti

che dovettero mettere dei pezzi di legno sotto. «Bum! Bum!»: il pubblico sentiva queste martellate, chissà

cosa stava accadendo...

Il corpo di ballo non era entrato in sciopero e tutte le ballerine e i ballerini si sedettero intorno al pianoforte

come in un salotto ottocentesco a Parigi: era molto bello. Poi si aprì il sipario con un'ovazione della gente.

Cominciammo dal preludio e andammo avanti.

Forse solo in quel momento mi resi conto della gravità e della difficoltà dell'operazione. Se avessi suonato

male, qualche grido dal loggione mi sarebbe arrivato e tutto il castello sarebbe crollato: basta poco a

interrompere un incanto. Invece il destino volle che tutto andasse perfettamente... probabilmente il buon

Verdi intervenne.

Il coro non aveva voluto partecipare all'esecuzione, anche se non era in sciopero, il che la rese forse ancora

più interessante, perché così i cantanti erano liberi di muoversi intorno al pianoforte, improvvisare qualche

semplice azione. E l'opera finì tra applausi e gente che sillabava il mio nome. Poche ore dopo, questa notizia

stava già facendo il giro del mondo.

3

Il perfetto accordo tra musica e parola

Andiam. Andiam.

Ve; la traggedia mutò in commedia.

CORO, IN UN BALLO IN MASCHERA,

ATTO II, SCENA V

Verdi aveva una mente teatrale: nulla è casuale nelle sue opere. C'è un senso del dramma e un uso della

musica sapientissimo, in apparenza semplice, però scientificamente studiato. Ecco perché Verdi è

importante: non tanto per la sapienza dei concertati o per l'invenzione melodica delle sue arie — che senza

dubbio sono veicolo di grande forza e di grande emozione per raggiungere il pubblico —, bensì per la

costruzione drammatica del teatro.

È, infatti, Verdi che scrive la regia. Ovviamente non lo fa dando delle indicazioni sceniche (tipo «entra da

destra» o «esce da sinistra»), però con la sua musica ti indica esattamente che sta avvenendo un movimento,

che è necessario un movimento, che deve entrare qualcuno; evoca, definisce il carattere del personaggio.

Solo un altro musicista è riuscito a creare in maniera sublime questa simbiosi tra parola e musica: Mozart. E

Verdi è l'unico compositore che si sia avvicinato alla perfezione dei recitativi mozartiani.

Occorre dunque accostarsi a Verdi cercando di capire esattamente ciò che ha voluto dire con i segni che ha

scritto. Nei recitativi i cantanti molto spesso sono approssimativi, perché Credono che il recitativo sia una

recitazione libera, ma questa libertà deve essere ottenuta attraverso la rigorosa osservanza del testo. Il che

non significa solfeggiare, ma vuol dire che c'è sempre una ragione drammatica se una nota è più corta o più

lunga, se c'è un punto o una pausa: non è casuale.

È risaputo che, nello scrivere i recitativi, Verdi leggeva le parole del libretto ad alta voce, camminando avanti

e indietro nella sua stanza, ripetendole in continuazione finché non prendevano il volo, vestendosi della

melodia che avrebbe dato loro e diventando musica: la pulsazione ritmica delle parole scaturiva

direttamente dal modo in cui le pronunciava.

Eseguire i recitativi con trascuratezza reca quindi danno alla grandezza di Verdi, perché essi non sono meno

importanti delle arie.

Per fare qualche esempio, quando Verdi scrive un motivetto come La donna è mobile, non scrive una

canzonaccia da taverna per caso: ha un'intenzione drammaturgica molto precisa. Si capisce chiaramente che

vuole sottolineare quali sono le caratteristiche della personalità del Duca di Mantova, il quale all'inizio

dell'opera è anche capace di essere un raffinato corteggiatore con le varie dame.

Oppure, nel Ballo in maschera, opera del 1859, nel secondo atto, Verdi crea in Riccardo una situazione di

passione amorosa sfrenata verso Amelia, la moglie del suo migliore amico, fino quasi al limite dell'erotismo,

grazie a un accordo di nona che si apre poi in un accordo di quarta e sesta quando canta: «Sia distrutto il

rimorso, l'amicizia nel mio seno: estinto tutto, tutto sia fuorché l'amor!».

Nel Ballo in maschera Verdi si diletta a usare il contrappunto in un modo più raffinato rispetto al solito; con

quest'opera vuole dimostrare di non essere solo un compositore che sa come conquistarsi il pubblico, ma

anche un musicista ben preparato tecnicamente, quindi i colori sono davvero speciali. Subisce un po'

l'influenza del grand opéra francese, ma l'inizio di quest'opera rivela un nuovo Verdi, con colori che non si

ritroveranno nelle creazioni successive.

Un Ballo in maschera è un'opera sui generis, tecnicamente una delle più difficili per il soprano, per il tenore e

soprattutto per il baritono. Il personaggio di Oscar dimostra quanto Verdi conoscesse e amasse Mozart,

perché Oscar è una sorta di Cherubino (su quest'analogia sono state espresse una gran quantità di teorie,

che lascio discutere ai musicologi e agli storici), come l'uso di diversi complessi, quali la banda dietro le

quinte e l'orchestra d'archi che suona il minuetto in palcoscenico nel finale, deriva sicuramente da Don

Giovanni. L'influenza di Mozart è dunque molto più evidente nel Ballo in maschera che in opere precedenti.

Tuttavia il momento di maggiore interesse nel Ballo in maschera è il duetto d'amore del secondo atto.

Nell'arco di poche parole Verdi crea un'atmosfera erotica, sensuale, per la quale Wagner avrebbe impiegato

almeno venti minuti: ci riesce con un singolo accordo, un accordo che spiega tutto.

Nella storia della musica, nei temi d'amore, in Berlioz, Cajkovskij, c'è sempre un accordo dissonante, che

indica dolore: l'amore non può esistere senza dolore, è un'idea molto romantica.

Non Credo che Verdi si riferisse consapevolmente a questo concetto filosofico, gli veniva d'istinto. Pensiamo

alla sesta ascendente nel duetto d'amore del Ballo in maschera: non s'innalza solo verso il paradiso celeste,

ma anche verso un paradiso sensuale; quando Amelia finalmente ammette di amare Riccardo, le parole che i

due si scambiano non hanno grande importanza, non è necessario sentire il tenore che ripete: «M'ami,

Amelia!». In questo punto spingo l'orchestra fino al suo limite estremo e le voci diventano parte della

tessitura, come se quest'espressione d'amore facesse risplendere tutto l'universo. È uno di quei momenti in

cui Verdi raggiunge il suo culmine, è davvero insuperabile; inoltre, benché l'opera abbia come protagonista

un sovrano, la stessa trama può riferirsi benissimo a tre persone comuni: è il tipico triangolo, un'esperienza

che può accadere a chiunque.

Qui siamo di fronte al Verdi della piena maturità, che esprime così la sua passione amorosa. Quando Verdi,

nel 1887, arriva a Otello (Otello di Shakespeare rivisitato da Boito), non c'è più l'amore vissuto nella maniera

più concreta ma piuttosto una meditazione sull'amore.

Nel Falstaff rappresentato per la prima volta nel 1893, infine, Verdi ha raggiunto una fase ancora più

avanzata della sua vita e lo vediamo prendere le distanze da tutto. La riflessione amorosa è resa come un

gioco da ragazzi, realizzato nell'amore fanciullesco e purissimo tra Nannetta e Fenton.

Se dobbiamo però pensare all'opera più moderna nella concezione drammatica, la scelta non può che cadere

sul Luisa Miller.

Quando a Verdi, già avanti negli anni, fu chiesto quale opera avrebbe salvato se fossero state tutte bruciate,

rispose: «Il mio gobbo». Sapeva, infatti, che Luisa Miller era non solo la più commovente, ma anche la più

audace.

Fra le opere della trilogia (Luisa Miller, del 1851, Il Trovatore e La Traviata, del 1853), è senza dubbio la più

moderna, perché concepita con un'unica struttura compatta, senza arie chiuse perché si sviluppi atto dopo

atto senza interruzioni. In essa ogni nota ha la sua ragion d'essere in funzione di ciò che la precede e di ciò

che la segue. È già quasi un'anticipazione di quella che sarà l'arcata wagneriana: un'opera che fugge, che si

consuma sviluppandosi, come una cometa che, nella velocità tremenda, poi consuma se stessa.

Il Luisa Miller, andato in scena la prima volta nel 1851, comincia con il famoso «Quel vecchio maledivami!».

Sin dalle prime parole emerge dunque il tema della maledizione, potremmo dire del destino, che Verdi

svilupperà poi più tardi, come vedremo. (Il titolo dell'opera, peraltro, originariamente era proprio La

maledizione.)

Studiando approfonditamente quest'opera, ho capito che questo tema viene sviluppato anche musicalmente,

in modo scientifico. Il Luisa Miller è strutturato in pratica tutto su una nota: il Do naturale, con cui l'opera

inizia e su cui si svolge il tema della maledizione; in questo senso potremmo quasi definirla un'opera

epicentrica. Ogni persona che entra nel cerchio della maledizione entra in questa nota, che risucchia tutto al

proprio interno: un cerchio del male da cui, naturalmente, non si può uscire; un orrido luogo dove tutto

sprofonda.

Purtroppo anche il Luisa Miller ha subìto molte licenze e fraintendimenti interpretativi. Per esempio, se si

canta La donna è mobile con la puntatura finale, con il Si naturale che, voglio sottolinearlo, non è scritto in

partitura, si ferma quasi certamente l'esecuzione, ed è il più grande insulto che si possa fare alle intenzioni

del compositore; se invece si evitano queste interpolazioni, il pubblico non è portato ad applaudire, e ogni

atto scorre dall'inizio alla fine senza sospensioni.

Un altro fraintendimento ricorrente avviene quando Luisa Miller canta: «Mi coglierà sventura, ah no!» e,

dimenticando la gobba e di essere sciancato, si erge in piedi e spara l'acuto interminabile: «È folliiia». Verdi

non scrive così. Quello di Luisa Miller è un pensiero, egli medita e si domanda: «Sarò colto da questa

maledizione?»; poi, quasi scrollando la testa, dice: «Ma no, non è possibile, un pensiero di questo genere è una

follia».

In più, se l'acuto è fatto bene, il pubblico applaude fragorosamente, ma così nessuno ascolta le prime battute

dell'orchestra, il Do maggiore, pieno di felicità: il colpo di teatro che dovrebbe accompagnare alla gioia di

Gilda riportata al padre.

Il Trovatore, invece, è un'opera completamente diversa. Ha una fattura dalle grandi arcate. Mentre il Luisa

Miller è conciso e veloce, Il Trovatore è vasto: è come una foresta di suoni, di echi, di fuochi, di lune. Ed è

un'opera di ampi spazi scenici: non ci sono la piccola casa di Luisa Miller o l'interno del palazzo ducale o la

taverna; qui siamo di fronte a torri, merli, e così è anche la musica, naturalmente.

È la più difficile delle opere della trilogia perché vi ha poco spazio la recitazione. Da ragazzo lo consideravo

anch'io, come tutti, un'opera di fuoco e guerra, in seguito però cambiai parere e ora la mia concezione del

Trovatore è assai differente dall'idea comune.

Quando gli italiani parlano della Traviata e del Trovatore, dicono «La Traviata» con voce dolce, delicata, e

invece «Il Trovatore» con voce forte, vigorosa. In realtà dovrebbe essere il contrario: si dovrebbe dire

«Trovatore» in tono dolce, perché si tratta di un poeta, di un artista, di un uomo mite che canta

accompagnandosi con un liuto, e «Traviata» in modo calcato, perché si sta parlando di una prostituta, di una

donna che ha abbandonato la retta via. Quindi, se persino i titoli vengono pronunciati con un accento

improprio, come posso far capire al pubblico che Il Trovatore è un'opera di pianissimi? Leggendo la partitura

si trova un'infinità di piano e pianissimo: c'è persino un punto segnato pppppp . . . quindici volte piano, poco

prima del finale della seconda parte.

Il Trovatore è un fiume di musica dalla prima all'ultima nota ma, fra le opere della trilogia, è quella con la

strumentazione meno interessante dal punto di vista del timbro e dell'invenzione. In Luisa Miller, per

esempio, il duetto con il violoncello e il contrabbasso o l'uso del corno inglese sono elementi di grande

interesse compositivo e di ricerca di nuove sonorità.

Anche nella Traviata, in una partitura apparentemente semplice, sono da notare l'uso degli archi durante i

recitativi e il modo piuttosto nuovo per l'epoca in cui essi vengono utilizzati per ragioni espressive. Ma nel

Trovatore no. L'orchestra è completamente subordinata ai cantanti: è canto, canto, canto, per tutta l'opera. E

per questo servono grandi cantanti, ma dove trovarli è impresa ardua.

Il Trovatore è un'opera con personaggi giovani, innamorati. La mia ambizione è sempre stata quella di creare

un Conte di Luna che non fosse il tipico baritono che recita il ruolo del cattivo. Luna è il personaggio più

tragico e degno di compassione, simboleggia l'amore, la tragedia, la solitudine, è colui che perde tutto, il suo

dramma è essere condannato a vivere mentre tutti gli altri muoiono per causa sua. Inoltre, è sua l'aria più

bella dell'opera.

C'è da aggiungere che, benché nel Trovatore il fuoco sia un elemento ricorrente, il vero motivo conduttore va

cercato nella notte. Quest'opera è come un dipinto di Biicklin o un poema di Foscolo, contemporanei di

Verdi. Per rendere l'atmosfera della notte, di castelli, fantasie, sogni, è necessario che i personaggi siano

credibili, tutto dev'esser bello: lo scenario, gli interpreti.

Con La Traviata non siamo più in un mondo epico, mitologico, di fantasia. Non è più la leggenda, non è più

una favola: è la vita; in qualche modo, mutatis mutandis, è il Così fan tutte di Mozart, cioè la vita di ogni

giorno, dove sul tavolo vengono messi gli ardori, le gelosie, i dolori, le malattie, le speranze, le illusioni, le

delusioni. È un'opera molto autobiografica, in cui è esplicita una denuncia della società borghese retriva, di

personaggi che, nell'ossequio di una morale codina, accusavano il suo modo di vivere, il suo amore per

Giuseppina Strepponi quasi clandestino (anche se Verdi e la Strepponi non nascondevano di vivere a